部编版语文八年级下册 2 回延安 同步教案

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级下册 2 回延安 同步教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 95.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 16:58:15 | ||

图片预览

文档简介

2 回延安

第一课时

【课时目标】

1.了解作者,积累生字词。(重点)

2.熟读并背诵诗歌,把握诗歌语言形式和朗读技巧。(难点)

3.理清文章脉络,背诵课文。(重点)

【教学过程】

一、导入新课

创设情境,导入新课。

(播放PPT中教学视频 周恩来回延安)

师:影片讲述1973年6月,身患重症的周恩来总理回到延安,以周恩来总理的视角回顾了在延安时发生的重大历史事件。在影片中我们看到黄土高原,看到黄土地上朴素的劳动人民,看到革命圣地——延安。老一辈的革命家都对延安怀有深切的情感。今天,就让我们走近其中的一位——贺敬之,走进他的诗歌,去看看他与延安有着怎样的情谊。

板书:回延安

设计思路

营造课堂气氛,让学生从视频中了解延安的风俗地貌,体会老一辈革命家对延安的深切情感,入情入境。

二、了解诗人,明确背景

师:阅读诗歌,首先要了解作者及写作背景,做到知人识文。下面让我们先来认识一下作者。

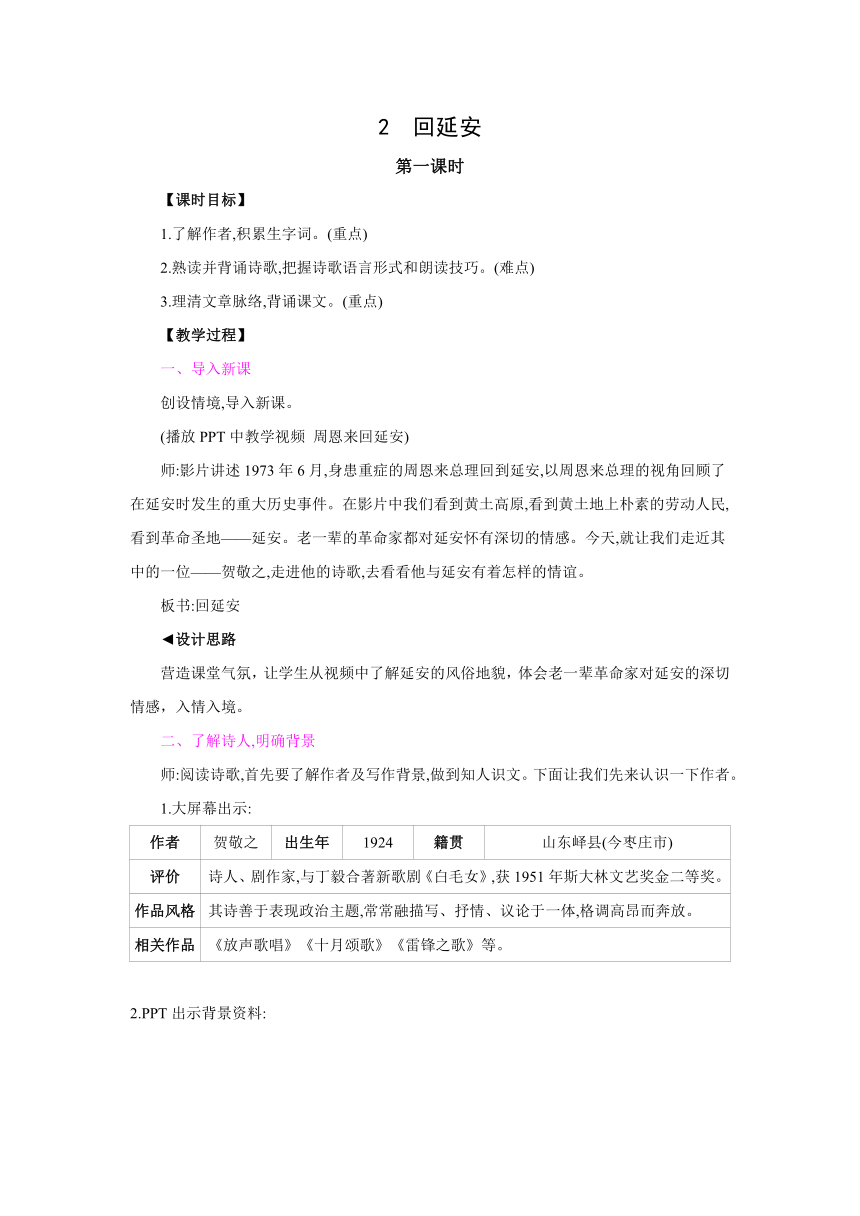

1.大屏幕出示:

作者 贺敬之 出生年 1924 籍贯 山东峄县(今枣庄市)

评价 诗人、剧作家,与丁毅合著新歌剧《白毛女》,获1951年斯大林文艺奖金二等奖。

作品风格 其诗善于表现政治主题,常常融描写、抒情、议论于一体,格调高昂而奔放。

相关作品 《放声歌唱》《十月颂歌》《雷锋之歌》等。

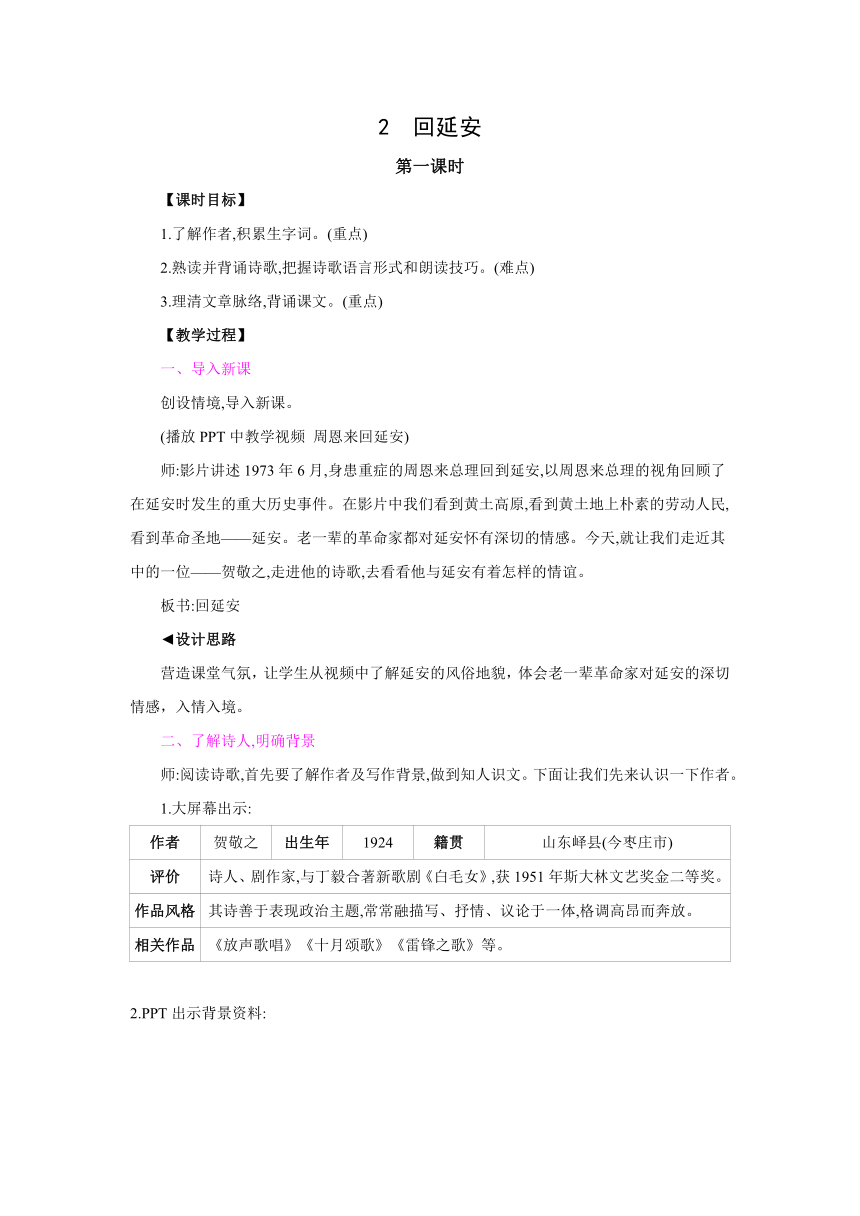

2.PPT出示背景资料:

师小结:知人论世,我们了解了作者和写作背景,才能更好地理解诗歌内容,请同学们挑选重点的内容,在课本上做简单的批注。

设计思路

诗缘情而发。了解了作者及诗歌的写作背景,才能更好地理解诗歌内容,把握作品的主旨。采用拓展材料的形式展示,让学生了解即可,不必完全掌握。

三、初读课文,把握读法

1.初读诗歌,探究读法。

师:诗人臧克家说过,《回延安》这首诗情感浓烈,深切动人,极度欢乐的字里行间渗出生活的气息和乡土的美感。阅读这首诗歌,要注意什么问题呢

请同学们自由诵读课文,把不认识的字圈出来,体会诗歌的语言风格。

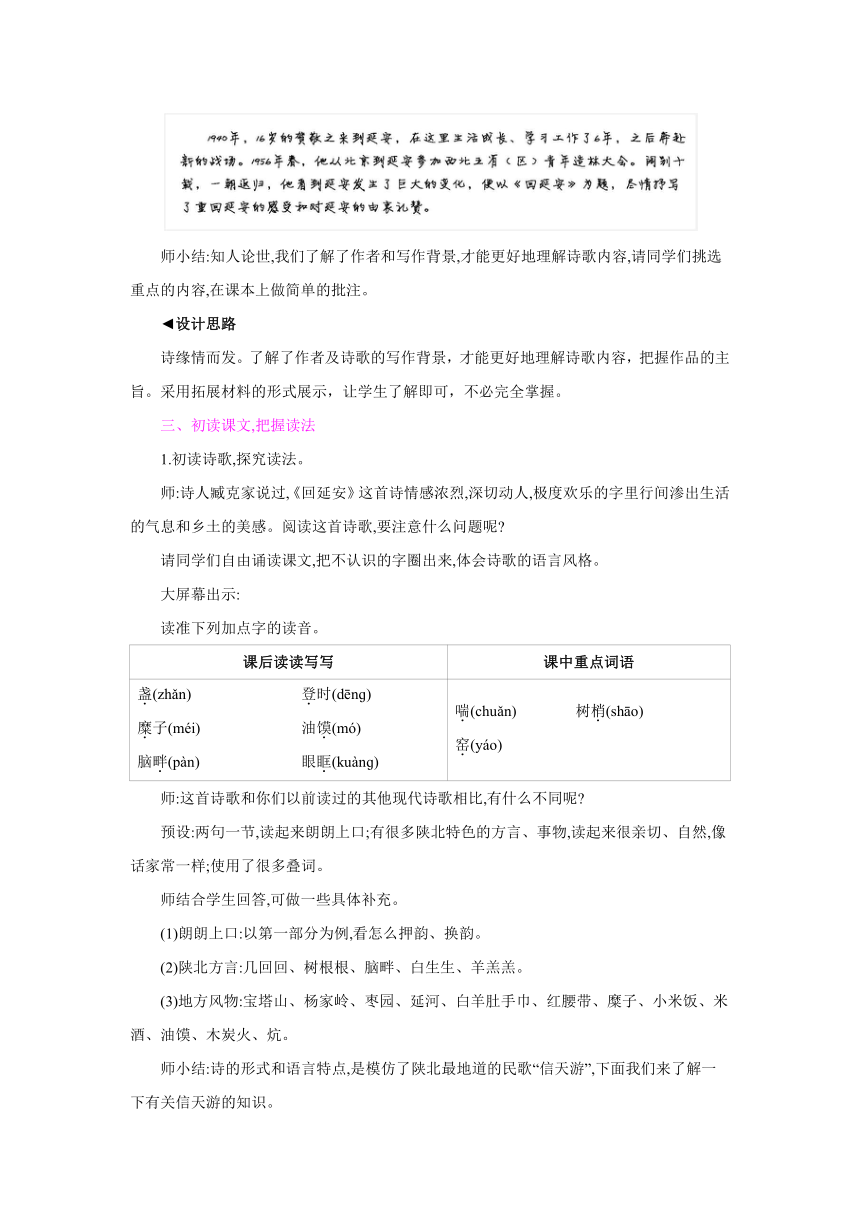

大屏幕出示:

读准下列加点字的读音。

课后读读写写 课中重点词语

盏(zhǎn) 糜子(méi) 脑畔(pàn) 登时(dēnɡ) 油馍(mó) 眼眶(kuànɡ) 喘(chuǎn) 窑(yáo) 树梢(shāo)

师:这首诗歌和你们以前读过的其他现代诗歌相比,有什么不同呢

预设:两句一节,读起来朗朗上口;有很多陕北特色的方言、事物,读起来很亲切、自然,像话家常一样;使用了很多叠词。

师结合学生回答,可做一些具体补充。

(1)朗朗上口:以第一部分为例,看怎么押韵、换韵。

(2)陕北方言:几回回、树根根、脑畔、白生生、羊羔羔。

(3)地方风物:宝塔山、杨家岭、枣园、延河、白羊肚手巾、红腰带、糜子、小米饭、米酒、油馍、木炭火、炕。

师小结:诗的形式和语言特点,是模仿了陕北最地道的民歌“信天游”,下面我们来了解一下有关信天游的知识。

大屏幕出示:

信天游

信天游,也叫“顺天游”,属山歌性质,流行于陕北一带。歌词一般两句一节,上下句押韵,多节可连用一韵,也可以换韵;常用来抒情,亦可叙事,往往是上句旨在比兴,下句道出本意;曲调高亢、悠长,节奏自由。

师:诗人在延安学习生活了六年,对陕北民歌极其熟悉和热爱,他曾到当地群众家里收集整理了大量的“信天游”民歌,研究这种民歌的特点,后来他创作出经典的陕北民歌《南泥湾》,传唱大江南北。《回延安》这首诗就是贺敬之先生仿照“信天游”的民歌形式,再通过艺术性地创造而写成的。

2.听读录音,明确读法。

师:播放《回延安》录音。并提出要求:注意体会朗读的情感和语调语速的处理。

学生认真倾听,并注意朗读声调和重读。

师:这首诗歌的感情基调,大家听出来了吗

生:热烈,豪迈,充满激情。

师:诗歌都是押韵的。听完这首诗歌的朗读,同学们讨论一下,朗读这首诗歌,我们在语调语速上还应该注意什么问题呢

学生尝试朗读诗歌第一章:

心口呀/莫要/这么厉害地/跳,灰尘呀/莫把我眼睛/挡住了……

手抓/黄土/我不放,紧紧儿/贴在/心窝上。

……几回回/梦里/回延安,双手/搂定/宝塔山。

千声/万声/呼唤你,——母亲延安/就在/这里!

杜甫川/唱来/柳林铺笑,红旗/飘飘/把手招。

白羊肚/手巾/红腰带,亲人们/迎过/延河来。

满心话/登时/说不出来,一头/扑在/亲人怀……

学生思考并回答。

预设:

(1)读准口语化的读音。

心口呀莫要这么厉害地跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了(liǎo)……

东山的糜子(méizi)西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

树梢树枝树根(gēn)根(gen),亲山亲水有亲人。

羊羔(gāo)羔(gao)吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

白生(shēng)生(sheng)的窗纸红窗花,娃娃们争抢来把手拉。

(2)要融入情感。

(激动地)心口呀/莫要/这么厉害地/跳,灰尘呀/莫把我眼睛/挡住了……

(深情地)手抓/黄土/我不放,紧紧儿/贴在/心窝上。

……几回回/梦里/回延安,双手/搂定/宝塔山。

(大声地)千声/万声/呼唤你,——母亲延安/就在/这里!

(喜悦地)杜甫川/唱来/柳林铺笑,红旗/飘飘/把手招。

白羊肚/手巾/红腰带,亲人们/迎过/延河来。

(激动地)满心话/登时/说不出来,一头/扑在/亲人怀……

(3)学生自由诵读,掌握朗读技巧。

教师巡回指导。

设计思路

诵读诗歌,要读出诗味。本环节意在引导学生反复诵读,在读中体会作品的语言风格,采用“初读—听读—试读—自由读”的形式,在朗读中给予学生指导,可以让他们更好地把握朗读技巧,提高效率。

四、自由诵读,把握内容

师:诵读诗歌,必须融入情感。这首诗是诗人回到阔别十年的延安之后创作的,情感是热烈、欢快、亲切、昂扬的。同学们以这种情感基调为基础,自由诵读全诗,梳理五个部分的内容,体会不同的语气,初步感受作品的内容。

学生自由读并思考:

1.本诗围绕“回延安”写了哪些内容

(1)抒写回延安的激动心情及与亲人相会的场景;

(2)追忆当年延安的战斗生活;

(3)描绘与亲人欢聚一堂的盛况;

(4)描述延安新风貌;

(5)歌颂延安的光辉历史,展望延安的美好前程。

2.提炼关键词,概括出诗歌各章的主要内容。

第一章:回延安——激动满情怀。

第二章:忆延安——圣地养育我。

第三章:话延安——欢聚话今昔。

第四章:看延安——旧貌换新颜。

第五章:颂延安——圣地大贡献。

师小结:整个作品,在内容上,诗人以回—忆—话—看—颂为叙事线索展开情节,描写自己十年后再次回到延安的所见所闻所感;在情感上,作品从再次踏上延安的激动,到最后的美好祝愿,情感波澜起伏,配合了叙事和抒情。

五、竞赛读,评析最优

小组自由报名,开展诵读竞赛,看哪一个小组读得最精彩,评选出最佳朗读小组。

六、课堂小结

优秀的诗歌诵读,总能把听众带到诗歌的意境中,让人沉醉。朗读贺敬之的《回延安》,我们能感受到诗人炽热的情感,也能够感知他在不同情况下的情感变化,至于这首诗歌的艺术表现形式,我们下一节课继续学习。

七、作业

课后继续诵读课文,争取成诵。完成第2课第2课内容。

【板书设计】

回延安 回顾历史 展望未来

设计思路

帮助学生回顾知识,梳理重点难点,理顺诗歌脉络,将知识系统化、体系化,可以加深对课堂教学内容的理解,也能在总结中引导学生回顾与思考,为后续的学习和运用奠定基础。

第二课时

【课时目标】

1.了解比兴手法,品味诗歌的艺术特色。(难点)

2.体会诗人对延安的深厚感情,了解延安在革命中的地位,弘扬延安精神。(重点)

【教学过程】

一、检查背诵,复习导入

师:上一节课我们重点了解了读法,要求同学们课下继续阅读,争取成诵。能够背诵的同学举手!

很好,大部分同学已经能够背诵,说明在课下已经做了充分的准备。接下来,我们一起品味这首诗的语言。

二、品读语言,探究美感

师:臧克家在评价本文时曾经说过:“这些两行一排的小小的诗句,它具有多么大的动人力量,它的内涵是多么丰富啊!”了解了诗歌的内容,我们再来分析诗人写作的技巧吧。请小组之间合作,探讨这篇诗歌在表达方面的妙处。

学生小组合作探究,在班级内交流反馈。

预设:

1.巧于炼字。

如第一章中,选用了一连串的动词“抓”“贴”“搂”“扑”,生动、形象、传神地写出了诗人踏上延安土地时的激动以及与亲人重逢时的喜悦。

“唱”“笑”“招”运用拟人手法,渲染了欢乐的气氛。最后一个“扑”字,则更加洗练,表情达意更加强烈、准确。

2.善用修辞表达情感。

如第二章中,“羊羔羔吃奶眼望着妈”是绝好的比喻,是延安母亲的乳汁养育了诗人,是延安的小米饭使诗人成长。

第三节中,综合运用了夸张、比喻的手法。如“一口口的米酒千万句话,长江大河起浪花”,与亲人相见有很多话说,但是说“千万句”就是夸张了,“长江大河起浪花”比喻亲人围坐在炕上,说的话像江河的浪花一样没完没了。这两句生动地描写出亲人欢聚时话家常的热烈场面,表达亲人之间的喜悦之情,也从中看出10年间延安可喜的变化。

第四章中,主要运用整齐的排比句,使延安欣欣向荣的新姿跃然纸上。“千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!头顶着蓝天大明镜,延安城照在我心中”诸句,综合运用了夸张和比喻的修辞手法,表达诗人游览延安城的兴奋和喜悦。延安焕然一新,诗人无限感慨,赞美之情溢于言表。

3.选取延安独有的风俗民情表达情感。

在第三章中,诗人通过描写延安乡亲对诗人盛情接待的情景来表达炽热的感情。写亲人欢聚的场面时,突出描写了烧热的炕、地上生起的木炭火,有地方特色的食物,既亲切又真实地写出延安乡亲争先恐后看望诗人的情景。其次,诗歌描写老、中、青三代人与诗人的对话,突出了亲人欢聚的喜悦。

4.运用带有鲜明地方色彩的语言表达情感。

诗中的枣园、窑洞、宝塔山、糜子等带有延安的地方色彩;全诗采用了陕北民歌“信天游”的形式;诗中“登时”“莫要”“几根根”等,取自陕北方言。诗中景物的描写、形式的采用以及全诗的遣词造句,都带有鲜明的地方色彩,使诗的内容与形式达到了和谐统一,同时也体现了诗人对延安的深厚感情。

5.运用比兴手法。

师:何谓“比兴” 请看下面的句子:

树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

分析:延安的山水、亲人和诗人血肉相连,就像树梢树枝和树根紧紧相连一样。延安的小米饭哺育诗人长大,诗人像吃奶的羊羔“眼望着妈”一样,对延安感激不尽。“东山的糜子西山的谷”是山上的物产,也指代延安的大生产运动。“肩膀上的红旗手中的书”指诗人在延安的斗争生活和学习生活。

这几小节,重点都在后一句上,都先说其他事物来引出要说的事物,在诗歌中,这叫“兴”的手法,如果“兴”和比喻连用,合称“比兴”。

“信天游”民歌里常用“兴”的手法。我们来结合“白生生的窗纸红窗花,娃娃们争抢来把手拉”,分析这种手法。

生1:上句起兴,活画出小孩儿天真活泼的形象,营造了明朗欢乐、无拘无束的氛围。

生2:我认为这一句兼有环境描写的作用,选取富有地方特色的窗纸窗花,渲染气氛,烘托了孩子们明朗欢乐的性格特征。

师小结:分析得很棒!运用比兴手法的句子在朗读时,前一句“兴”的句子读得稍轻,后一句读得稍重。请同学们朗读,并体会这种写法的妙处。

设计思路

品味诗歌语言,能具体真切地感受诗歌的艺术特色。本环节意在让学生通过品读诗歌,发现诗歌之美。采用讨论交流的形式,可以集思广益,从不同的角度发现特色,最后形成多样性的理解,从而达到互相补充、互相交流、共同进步的目的。

三、悟读诗情,传承革命精神

1.了解抒情方式。

美的形式和表达仅是表面,更重要的是蕴含在字里行间的作者的情感。诗歌抒情常运用的方式有两种,一是直接抒情(直抒胸臆),二是间接抒情。请同学们找一找,诗中哪几句是直接抒情,哪几句是间接抒情

学生跳读,并反馈。

直接抒情:“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”“双手搂定宝塔山”。

间接抒情:

一条条街道宽又平,

一座座楼房披彩虹;

一盏盏电灯亮又明,

一排排绿树迎春风……

师小结:直接抒情的诗句在朗诵时要热烈,要深情;间接抒情的诗句可根据情况,采取不同的语气和语调。

2.结合内容,感悟情感。

师:快速朗读课文,根据诗歌内容,确定诗人在各小节中抒发的情感。提示:分析讨论时,可抓住诗歌中的关键词句来分析。

学生结合上节课的指导,分析回答。

小结:标题是《回延安》,全诗紧扣题目,从“回”字落笔,描述“我”回到延安的所见所闻所感,追忆过去延安难忘的岁月,展现如今延安的风土、人物,表达了发扬延安光荣传统、建设新中国的心愿。

3.传承延安精神。

师:在那个年月,为了革命信仰,为了开始新生活,在老一辈革命者的精神教育和影响下,延安人民经过自己的努力,让生活逐渐好起来,那么同学们,你觉得“延安精神”是什么 值得我们学习吗

学生讨论。

生1:延安精神的内涵有自力更生、艰苦奋斗的精神,全心全意为人民服务的精神,不断开拓创新的精神,以及实事求是的精神。这种精神,无论在什么时代,都是应该传承的。

生2:延安精神既体现了共产党人的高尚品质和崇高理想,又凝聚了中华民族的传统美德和英雄气概。在今天,我们更应传承。

师:2020年4月,习近平总书记在陕西考察时指出:“延安精神培育了一代代中国共产党人,是我们党的宝贵精神财富。要坚持不懈用延安精神教育广大党员、干部,用以滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取信仰的力量、查找党性的差距、校准前进的方向。”习近平总书记的重要讲话,深刻阐明了延安精神的历史地位和时代价值,为新时代用延安精神教育广大党员、干部指明了方向,也表明了一个共产党员对延安精神的推崇。这和诗人对延安的感情是一脉相承的。

最后,让我们带着激情,再一次齐读诗歌,体会这种深情。(学生齐读)

设计思路

本环节意在引导学生探究诗歌的情感,并理解伟大的“延安精神”,将延安精神代代传承下去,从而达到提升素养,立德树人的教育目的。采用巡读交流的形式,让学生学会分析情感,不仅授之以鱼,还授之以渔,练就了能力,达成了目标。

四、课堂小结

今天,我们随同诗人贺敬之回到圣地延安,了解了诗作采用了陕北民歌的创作形式,感受到诗歌浓郁的地域特色。愿同学们,在以后的写作中能从中华民歌民俗中汲取更多的写作养料,为祖国的民俗文化代言,传扬我国的民风民俗之美。

五、作业

1.背诵、默写诗歌。

2.课后完成本课课后练习,并完成第2课第2课内容。

【板书设计】

回延安

第一课时

【课时目标】

1.了解作者,积累生字词。(重点)

2.熟读并背诵诗歌,把握诗歌语言形式和朗读技巧。(难点)

3.理清文章脉络,背诵课文。(重点)

【教学过程】

一、导入新课

创设情境,导入新课。

(播放PPT中教学视频 周恩来回延安)

师:影片讲述1973年6月,身患重症的周恩来总理回到延安,以周恩来总理的视角回顾了在延安时发生的重大历史事件。在影片中我们看到黄土高原,看到黄土地上朴素的劳动人民,看到革命圣地——延安。老一辈的革命家都对延安怀有深切的情感。今天,就让我们走近其中的一位——贺敬之,走进他的诗歌,去看看他与延安有着怎样的情谊。

板书:回延安

设计思路

营造课堂气氛,让学生从视频中了解延安的风俗地貌,体会老一辈革命家对延安的深切情感,入情入境。

二、了解诗人,明确背景

师:阅读诗歌,首先要了解作者及写作背景,做到知人识文。下面让我们先来认识一下作者。

1.大屏幕出示:

作者 贺敬之 出生年 1924 籍贯 山东峄县(今枣庄市)

评价 诗人、剧作家,与丁毅合著新歌剧《白毛女》,获1951年斯大林文艺奖金二等奖。

作品风格 其诗善于表现政治主题,常常融描写、抒情、议论于一体,格调高昂而奔放。

相关作品 《放声歌唱》《十月颂歌》《雷锋之歌》等。

2.PPT出示背景资料:

师小结:知人论世,我们了解了作者和写作背景,才能更好地理解诗歌内容,请同学们挑选重点的内容,在课本上做简单的批注。

设计思路

诗缘情而发。了解了作者及诗歌的写作背景,才能更好地理解诗歌内容,把握作品的主旨。采用拓展材料的形式展示,让学生了解即可,不必完全掌握。

三、初读课文,把握读法

1.初读诗歌,探究读法。

师:诗人臧克家说过,《回延安》这首诗情感浓烈,深切动人,极度欢乐的字里行间渗出生活的气息和乡土的美感。阅读这首诗歌,要注意什么问题呢

请同学们自由诵读课文,把不认识的字圈出来,体会诗歌的语言风格。

大屏幕出示:

读准下列加点字的读音。

课后读读写写 课中重点词语

盏(zhǎn) 糜子(méi) 脑畔(pàn) 登时(dēnɡ) 油馍(mó) 眼眶(kuànɡ) 喘(chuǎn) 窑(yáo) 树梢(shāo)

师:这首诗歌和你们以前读过的其他现代诗歌相比,有什么不同呢

预设:两句一节,读起来朗朗上口;有很多陕北特色的方言、事物,读起来很亲切、自然,像话家常一样;使用了很多叠词。

师结合学生回答,可做一些具体补充。

(1)朗朗上口:以第一部分为例,看怎么押韵、换韵。

(2)陕北方言:几回回、树根根、脑畔、白生生、羊羔羔。

(3)地方风物:宝塔山、杨家岭、枣园、延河、白羊肚手巾、红腰带、糜子、小米饭、米酒、油馍、木炭火、炕。

师小结:诗的形式和语言特点,是模仿了陕北最地道的民歌“信天游”,下面我们来了解一下有关信天游的知识。

大屏幕出示:

信天游

信天游,也叫“顺天游”,属山歌性质,流行于陕北一带。歌词一般两句一节,上下句押韵,多节可连用一韵,也可以换韵;常用来抒情,亦可叙事,往往是上句旨在比兴,下句道出本意;曲调高亢、悠长,节奏自由。

师:诗人在延安学习生活了六年,对陕北民歌极其熟悉和热爱,他曾到当地群众家里收集整理了大量的“信天游”民歌,研究这种民歌的特点,后来他创作出经典的陕北民歌《南泥湾》,传唱大江南北。《回延安》这首诗就是贺敬之先生仿照“信天游”的民歌形式,再通过艺术性地创造而写成的。

2.听读录音,明确读法。

师:播放《回延安》录音。并提出要求:注意体会朗读的情感和语调语速的处理。

学生认真倾听,并注意朗读声调和重读。

师:这首诗歌的感情基调,大家听出来了吗

生:热烈,豪迈,充满激情。

师:诗歌都是押韵的。听完这首诗歌的朗读,同学们讨论一下,朗读这首诗歌,我们在语调语速上还应该注意什么问题呢

学生尝试朗读诗歌第一章:

心口呀/莫要/这么厉害地/跳,灰尘呀/莫把我眼睛/挡住了……

手抓/黄土/我不放,紧紧儿/贴在/心窝上。

……几回回/梦里/回延安,双手/搂定/宝塔山。

千声/万声/呼唤你,——母亲延安/就在/这里!

杜甫川/唱来/柳林铺笑,红旗/飘飘/把手招。

白羊肚/手巾/红腰带,亲人们/迎过/延河来。

满心话/登时/说不出来,一头/扑在/亲人怀……

学生思考并回答。

预设:

(1)读准口语化的读音。

心口呀莫要这么厉害地跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了(liǎo)……

东山的糜子(méizi)西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

树梢树枝树根(gēn)根(gen),亲山亲水有亲人。

羊羔(gāo)羔(gao)吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

白生(shēng)生(sheng)的窗纸红窗花,娃娃们争抢来把手拉。

(2)要融入情感。

(激动地)心口呀/莫要/这么厉害地/跳,灰尘呀/莫把我眼睛/挡住了……

(深情地)手抓/黄土/我不放,紧紧儿/贴在/心窝上。

……几回回/梦里/回延安,双手/搂定/宝塔山。

(大声地)千声/万声/呼唤你,——母亲延安/就在/这里!

(喜悦地)杜甫川/唱来/柳林铺笑,红旗/飘飘/把手招。

白羊肚/手巾/红腰带,亲人们/迎过/延河来。

(激动地)满心话/登时/说不出来,一头/扑在/亲人怀……

(3)学生自由诵读,掌握朗读技巧。

教师巡回指导。

设计思路

诵读诗歌,要读出诗味。本环节意在引导学生反复诵读,在读中体会作品的语言风格,采用“初读—听读—试读—自由读”的形式,在朗读中给予学生指导,可以让他们更好地把握朗读技巧,提高效率。

四、自由诵读,把握内容

师:诵读诗歌,必须融入情感。这首诗是诗人回到阔别十年的延安之后创作的,情感是热烈、欢快、亲切、昂扬的。同学们以这种情感基调为基础,自由诵读全诗,梳理五个部分的内容,体会不同的语气,初步感受作品的内容。

学生自由读并思考:

1.本诗围绕“回延安”写了哪些内容

(1)抒写回延安的激动心情及与亲人相会的场景;

(2)追忆当年延安的战斗生活;

(3)描绘与亲人欢聚一堂的盛况;

(4)描述延安新风貌;

(5)歌颂延安的光辉历史,展望延安的美好前程。

2.提炼关键词,概括出诗歌各章的主要内容。

第一章:回延安——激动满情怀。

第二章:忆延安——圣地养育我。

第三章:话延安——欢聚话今昔。

第四章:看延安——旧貌换新颜。

第五章:颂延安——圣地大贡献。

师小结:整个作品,在内容上,诗人以回—忆—话—看—颂为叙事线索展开情节,描写自己十年后再次回到延安的所见所闻所感;在情感上,作品从再次踏上延安的激动,到最后的美好祝愿,情感波澜起伏,配合了叙事和抒情。

五、竞赛读,评析最优

小组自由报名,开展诵读竞赛,看哪一个小组读得最精彩,评选出最佳朗读小组。

六、课堂小结

优秀的诗歌诵读,总能把听众带到诗歌的意境中,让人沉醉。朗读贺敬之的《回延安》,我们能感受到诗人炽热的情感,也能够感知他在不同情况下的情感变化,至于这首诗歌的艺术表现形式,我们下一节课继续学习。

七、作业

课后继续诵读课文,争取成诵。完成第2课第2课内容。

【板书设计】

回延安 回顾历史 展望未来

设计思路

帮助学生回顾知识,梳理重点难点,理顺诗歌脉络,将知识系统化、体系化,可以加深对课堂教学内容的理解,也能在总结中引导学生回顾与思考,为后续的学习和运用奠定基础。

第二课时

【课时目标】

1.了解比兴手法,品味诗歌的艺术特色。(难点)

2.体会诗人对延安的深厚感情,了解延安在革命中的地位,弘扬延安精神。(重点)

【教学过程】

一、检查背诵,复习导入

师:上一节课我们重点了解了读法,要求同学们课下继续阅读,争取成诵。能够背诵的同学举手!

很好,大部分同学已经能够背诵,说明在课下已经做了充分的准备。接下来,我们一起品味这首诗的语言。

二、品读语言,探究美感

师:臧克家在评价本文时曾经说过:“这些两行一排的小小的诗句,它具有多么大的动人力量,它的内涵是多么丰富啊!”了解了诗歌的内容,我们再来分析诗人写作的技巧吧。请小组之间合作,探讨这篇诗歌在表达方面的妙处。

学生小组合作探究,在班级内交流反馈。

预设:

1.巧于炼字。

如第一章中,选用了一连串的动词“抓”“贴”“搂”“扑”,生动、形象、传神地写出了诗人踏上延安土地时的激动以及与亲人重逢时的喜悦。

“唱”“笑”“招”运用拟人手法,渲染了欢乐的气氛。最后一个“扑”字,则更加洗练,表情达意更加强烈、准确。

2.善用修辞表达情感。

如第二章中,“羊羔羔吃奶眼望着妈”是绝好的比喻,是延安母亲的乳汁养育了诗人,是延安的小米饭使诗人成长。

第三节中,综合运用了夸张、比喻的手法。如“一口口的米酒千万句话,长江大河起浪花”,与亲人相见有很多话说,但是说“千万句”就是夸张了,“长江大河起浪花”比喻亲人围坐在炕上,说的话像江河的浪花一样没完没了。这两句生动地描写出亲人欢聚时话家常的热烈场面,表达亲人之间的喜悦之情,也从中看出10年间延安可喜的变化。

第四章中,主要运用整齐的排比句,使延安欣欣向荣的新姿跃然纸上。“千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!头顶着蓝天大明镜,延安城照在我心中”诸句,综合运用了夸张和比喻的修辞手法,表达诗人游览延安城的兴奋和喜悦。延安焕然一新,诗人无限感慨,赞美之情溢于言表。

3.选取延安独有的风俗民情表达情感。

在第三章中,诗人通过描写延安乡亲对诗人盛情接待的情景来表达炽热的感情。写亲人欢聚的场面时,突出描写了烧热的炕、地上生起的木炭火,有地方特色的食物,既亲切又真实地写出延安乡亲争先恐后看望诗人的情景。其次,诗歌描写老、中、青三代人与诗人的对话,突出了亲人欢聚的喜悦。

4.运用带有鲜明地方色彩的语言表达情感。

诗中的枣园、窑洞、宝塔山、糜子等带有延安的地方色彩;全诗采用了陕北民歌“信天游”的形式;诗中“登时”“莫要”“几根根”等,取自陕北方言。诗中景物的描写、形式的采用以及全诗的遣词造句,都带有鲜明的地方色彩,使诗的内容与形式达到了和谐统一,同时也体现了诗人对延安的深厚感情。

5.运用比兴手法。

师:何谓“比兴” 请看下面的句子:

树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

分析:延安的山水、亲人和诗人血肉相连,就像树梢树枝和树根紧紧相连一样。延安的小米饭哺育诗人长大,诗人像吃奶的羊羔“眼望着妈”一样,对延安感激不尽。“东山的糜子西山的谷”是山上的物产,也指代延安的大生产运动。“肩膀上的红旗手中的书”指诗人在延安的斗争生活和学习生活。

这几小节,重点都在后一句上,都先说其他事物来引出要说的事物,在诗歌中,这叫“兴”的手法,如果“兴”和比喻连用,合称“比兴”。

“信天游”民歌里常用“兴”的手法。我们来结合“白生生的窗纸红窗花,娃娃们争抢来把手拉”,分析这种手法。

生1:上句起兴,活画出小孩儿天真活泼的形象,营造了明朗欢乐、无拘无束的氛围。

生2:我认为这一句兼有环境描写的作用,选取富有地方特色的窗纸窗花,渲染气氛,烘托了孩子们明朗欢乐的性格特征。

师小结:分析得很棒!运用比兴手法的句子在朗读时,前一句“兴”的句子读得稍轻,后一句读得稍重。请同学们朗读,并体会这种写法的妙处。

设计思路

品味诗歌语言,能具体真切地感受诗歌的艺术特色。本环节意在让学生通过品读诗歌,发现诗歌之美。采用讨论交流的形式,可以集思广益,从不同的角度发现特色,最后形成多样性的理解,从而达到互相补充、互相交流、共同进步的目的。

三、悟读诗情,传承革命精神

1.了解抒情方式。

美的形式和表达仅是表面,更重要的是蕴含在字里行间的作者的情感。诗歌抒情常运用的方式有两种,一是直接抒情(直抒胸臆),二是间接抒情。请同学们找一找,诗中哪几句是直接抒情,哪几句是间接抒情

学生跳读,并反馈。

直接抒情:“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”“双手搂定宝塔山”。

间接抒情:

一条条街道宽又平,

一座座楼房披彩虹;

一盏盏电灯亮又明,

一排排绿树迎春风……

师小结:直接抒情的诗句在朗诵时要热烈,要深情;间接抒情的诗句可根据情况,采取不同的语气和语调。

2.结合内容,感悟情感。

师:快速朗读课文,根据诗歌内容,确定诗人在各小节中抒发的情感。提示:分析讨论时,可抓住诗歌中的关键词句来分析。

学生结合上节课的指导,分析回答。

小结:标题是《回延安》,全诗紧扣题目,从“回”字落笔,描述“我”回到延安的所见所闻所感,追忆过去延安难忘的岁月,展现如今延安的风土、人物,表达了发扬延安光荣传统、建设新中国的心愿。

3.传承延安精神。

师:在那个年月,为了革命信仰,为了开始新生活,在老一辈革命者的精神教育和影响下,延安人民经过自己的努力,让生活逐渐好起来,那么同学们,你觉得“延安精神”是什么 值得我们学习吗

学生讨论。

生1:延安精神的内涵有自力更生、艰苦奋斗的精神,全心全意为人民服务的精神,不断开拓创新的精神,以及实事求是的精神。这种精神,无论在什么时代,都是应该传承的。

生2:延安精神既体现了共产党人的高尚品质和崇高理想,又凝聚了中华民族的传统美德和英雄气概。在今天,我们更应传承。

师:2020年4月,习近平总书记在陕西考察时指出:“延安精神培育了一代代中国共产党人,是我们党的宝贵精神财富。要坚持不懈用延安精神教育广大党员、干部,用以滋养初心、淬炼灵魂,从中汲取信仰的力量、查找党性的差距、校准前进的方向。”习近平总书记的重要讲话,深刻阐明了延安精神的历史地位和时代价值,为新时代用延安精神教育广大党员、干部指明了方向,也表明了一个共产党员对延安精神的推崇。这和诗人对延安的感情是一脉相承的。

最后,让我们带着激情,再一次齐读诗歌,体会这种深情。(学生齐读)

设计思路

本环节意在引导学生探究诗歌的情感,并理解伟大的“延安精神”,将延安精神代代传承下去,从而达到提升素养,立德树人的教育目的。采用巡读交流的形式,让学生学会分析情感,不仅授之以鱼,还授之以渔,练就了能力,达成了目标。

四、课堂小结

今天,我们随同诗人贺敬之回到圣地延安,了解了诗作采用了陕北民歌的创作形式,感受到诗歌浓郁的地域特色。愿同学们,在以后的写作中能从中华民歌民俗中汲取更多的写作养料,为祖国的民俗文化代言,传扬我国的民风民俗之美。

五、作业

1.背诵、默写诗歌。

2.课后完成本课课后练习,并完成第2课第2课内容。

【板书设计】

回延安

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读