部编版语文八年级下册 8 时间的脚印 同步教案

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级下册 8 时间的脚印 同步教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 87.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 17:00:37 | ||

图片预览

文档简介

8 时间的脚印

【课时目标】

1.把握文章的基本内容,理清文章的说明顺序。(重点)

2.品味语言,体会生动的写法。(重点)

3.激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯。(难点)

【教学过程】

一、导入新课

《阿西莫夫短文两篇》中,南极恐龙化石的发现,对新墨西哥州拉顿地区的岩层的研究,让我们知道了地壳运动,看到了历史痕迹。看似普通的岩石,为何可以记录历史的变迁呢 这背后有着怎样的科学道理 让我们一起到陶世龙的《时间的脚印》中去寻找答案。

(播放PPT中有关化石的教学视频)

二、检查预习

1.小组检查完成情况。

2.认读下面的字词,并动手书写。

课后读读写写 课中重点词语

掸(dǎn) 装置(zhì) 腐蚀(shí) 山麓(lù) 龟裂(jūn) 海枯石làn(烂) 踪迹(zōnɡ) hōnɡ(烘)烤 沙砾(lì) 沟壑(hè) wéi(帷)幕 孔隙(xì) 浑浊(hún) 粗cāo(糙) 钟鼎(dǐnɡ) 碎石(suì) 湖泊(pō) 琥珀(pò) 渗入(shèn) qīnɡ(倾)斜 楔形(xiē) 滴漏(lòu) 磨sǔn(损) 沉淀(diàn)

3.作者简介。

作者 陶世龙 出生年 1929 籍贯 四川安岳

评价 被中国科普作家协会评为有突出成就的科普作家。

相关作品 著有《揭开大地的秘密》《地球的画像》《科普创作概论》等。

三、走进课堂

环节一:把握内容,理清说明顺序。

1.初读课文,把握特点。

师:请同学们朗读课文,给正文部分的段落标上序号,重点关注单句成段的句子,把握文章内容。

生朗读课文,圈点批注,归纳作答。

明确:

第1段:“时间一年一年地过去”引出下文,后三段文字都在记叙如何记录时间的痕迹。

第5段:“岩石是怎样记下时间的呢 ”这是一个总起句,与下段一问一答说明了岩石在被破坏与重生的过程中记录时间。

第7段:“真的有‘海枯石烂’的时候。”这是一句提示语,后文则围绕岩石如何被破坏展开。

第11,13段:“水和空气还能够进入岩石内部的孔隙中造成破坏。”“地面上和地下的生物,也没有放弃对岩石的破坏。”此两段是对第7段的进一步阐述。

第18段:“经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。”本段回应第5段内容,同时引起下文对岩石形成的具体过程的描述。

第22段:“岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹”引出下文的具体举例。

师小结:在说明文中,单句成段很有可能意味着这个句子起着总结性作用,把握这些句子,能让我们更加迅速、清晰地把握文章内容。

2.跳读课文,学写标题。

请你跳读课文,确定以下四个小标题的范围。

学生小组探究,并完成本课结构梳理。

大屏幕出示:

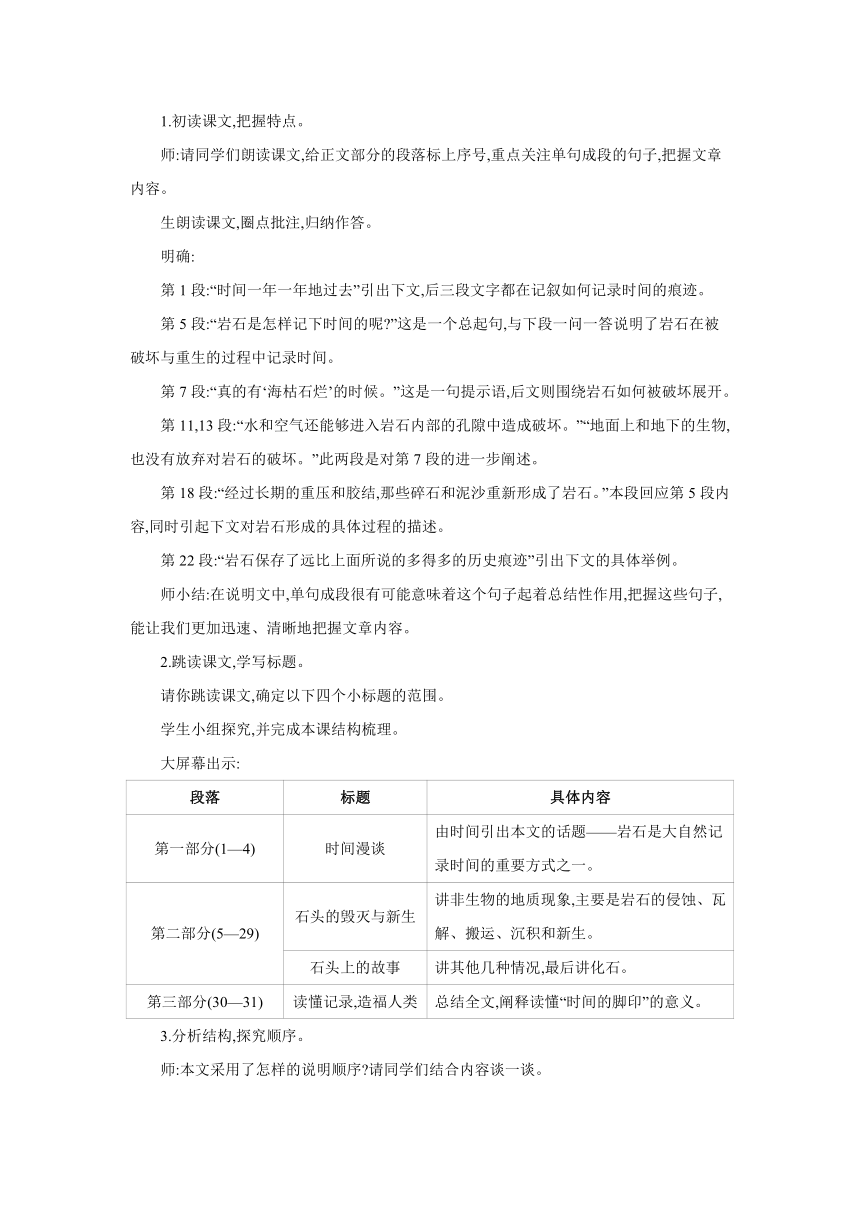

段落 标题 具体内容

第一部分(1—4) 时间漫谈 由时间引出本文的话题——岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5—29) 石头的毁灭与新生 讲非生物的地质现象,主要是岩石的侵蚀、瓦解、搬运、沉积和新生。

石头上的故事 讲其他几种情况,最后讲化石。

第三部分(30—31) 读懂记录,造福人类 总结全文,阐释读懂“时间的脚印”的意义。

3.分析结构,探究顺序。

师:本文采用了怎样的说明顺序 请同学们结合内容谈一谈。

学生小组先交流,再反馈。

明确:

逻辑顺序。文章从岩石可以记录时间,写到岩石怎样记录时间,最后写读懂岩石记录时间的意义。根据事物的内在联系,由浅入深、层层递进地说明主题,采用了逻辑顺序。

师小结:文章首先引用科普作家高士其的诗句,引出时间的话题。然后从两个方面分析岩石是怎样记录时间的,一方面说明岩石无论是毁灭还是新生都透露出时间的踪迹,另一方面说明自然界中地壳的运动、气候的变化、生物的繁衍生息,都在岩石上留下了痕迹。最后说明读懂“时间的脚印”的意义。

设计思路

本环节意在引导学生整体感知文意,把握文章的说明顺序。这一部分因为是本单元学习的重点,且前三课已经做了重点强调和训练,所以本课可利用自读的机会,让学生自主探究,检查学生的掌握情况,教师不必做过多的干预。

环节二:探究发现,理解文章内容。

再读课文,筛选信息。

师:说明文的写作目的是告诉我们知识。本文也不例外。请各小组发挥群体智慧,运用我们前面几节课学到的知识,探究下面的问题。

大屏幕出示:

(1)课文的第二部分告诉我们,岩石是大自然记录时间的重要方式之一。但是一开始并未说岩石是怎么记录时间的,而是描述岩石有生灭过程,这是为什么

(2)岩石的运动规律是什么

(3)岩石这样顽强的东西竟然也会被破坏,导致岩石被破坏的因素有哪些 从被破坏到生成新的岩石,经历了怎样的变化 请同学们说说。

(4)请以沉积岩为例,说说为什么我们能根据岩石的形成过程知晓过去的年月。

沉积岩

(5)岩石记录时间的重要方式是它保存了许多的历史痕迹,请阅读第22—29段并分组讨论,说说岩石保存了哪些历史痕迹,它对人类有着怎样的意义,你从中得到了哪些启示。

明确:

(1)点明岩石的生灭过程是为了说明物质时刻都在运动着这一普遍规律。作者并不是以静止的观点去看待岩石变化的,而是将岩石的变化纳入辩证唯物主义的宏观视野中,这是一种辩证的科学主义精神。

(2)被破坏—被搬运、被堆积—重新生成岩石。

(3)破坏因素:阳光烘烤、霜雪冷冻、空气与水中的酸类腐蚀、风的吹拂、水流的冲刷、冰河的移动、生物破坏、人为破坏。

形成过程:

(4)“岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的‘躺’在最下面。”根据层与层的顺序,我们就可以知道过去的年月。

(5)①记录了地壳的活动;②记录了气候的变化;③记录了古代生物状况;④记录了地球历史的发展过程;⑤记录了自然界某些转瞬即逝的活动。

意义与启示:通过对岩石的研究,我们不仅增长了知识,还对自然界与史前历史有了更深刻的认识。我们要秉承这种辩证主义的思想观念,发扬科学探索的精神,在人类前行的历史上,贡献自己的力量。

师小结:同学们讨论得非常棒!阅读说明文,把握知识是重点。经过刚才的探究,我们已经了解了岩石是如何记录时间的,也明确了研究化石的意义。正是借助化石的研究,我们才知道了过去地球变化的历史,这就是研究的意义。

设计思路

本环节意在引导学生筛选信息,把握文章内容。这是理解文章内容的重点,也是进一步学习的基础。说明文语言通俗,不存在阅读障碍,因而让学生自主探究发现,能够节约时间,调动学生参与课堂的积极性。

环节三:品读课文,鉴赏语言与表达。

1.品读准确性。

师:说明文以向人们传授知识为主,所以,说明文的语言必须准确、严密。请同学们找出几个例子加以说明。

学生先各自品读课文,找出自己认为有意思的句子,然后在小组内欣赏交流,最后反馈。

明确:“根据计算,大约3 000到10 000年的时间,可以形成1米厚的岩石。”如果去掉“大约”,就表示形成一米厚的岩石需要3 000到10 000年的时间。事实上,人类读懂岩石的年龄,不论方法有多精确,也不论有多科学,都是推测出来的。所以,“大约”一词,体现了作者严谨的科学态度,体现了说明文语言的准确性和严谨性。

师:请同学们再找一些句子来说明说明文准确、严谨的特点。

2.品味生动性。

师:一篇艺术性的说明文,除了注重语言的准确性与严谨性,还会注重语言的文学性。本文语言十分具有文学特色,请结合课文实例进行分析。

学生先各自品读课文,找出自己认为有意思的句子,然后在小组内欣赏交流,最后反馈。

明确:文章在叙述中大量运用拟人化的写法,语言生动有趣。

(1)第9段将“炎热的阳光”“严寒的霜雪”以及风雨等对岩石的破坏说成是“攻击”,仿佛是有意识的行为。这样就强化了它们与岩石的敌对性,形象地说明了岩石“无时无刻不经受着磨难”。

(2)第15段三个并列短语构成排比句,生动地描绘了“狂风”“洪水”“冰河”等几种自然力的气势。“冲来了”“爬来了”也是一种拟人化的表述,增强了“洪水”“冰河”的动感和目的性,表现了它们势不可当的威力。

(3)第16段说“越是笨重的石块越跑不远”,“轻小的沙砾”能“旅行”,也是运用拟人的修辞手法,写岩石被分解后的不同命运。这样写,增强了事物的主动性(沙砾)或被动性(石块),生动有趣。

(4)第19段用“躺”字形容岩层的生成状态,准确而又形象地说明了岩石新生的过程。

设计思路

本环节意在引导学生品析语言。本文是一篇科学小品,但语言生动形象,既给人以知识,又给人以亲切感。通过品读,学生在获得知识的同时,能够更好地理解说明文的写法。

环节四:拓展迁移,改写标题。

1.师:从细处着眼,也很有趣味。让我们把眼光聚集到标题《时间的脚印》,仅仅五个字也有无限趣味。请根据你对全文内容的把握,拟写一个副标题。

时间的脚印

——就是 的印记

学生根据文意,小组讨论拟写。

预设:

时间的脚印就是岩石里的印记;

时间的脚印就是岩石在形成过程中留下的印记;

时间的脚印就是地壳变化留在岩石里的印记;

时间的脚印就是地球将发展的过程留在岩石里的印记;

时间的脚印就是时间流逝所留下的印记;

……

2.师:我们还可以换一个角度:

时间的脚印

——写出了

预设:

时间的脚印写出了岩石的神奇;

时间的脚印写出了岩石形成过程的艰辛;

时间的脚印写出了岩石记录时间的方式很奇特;

时间的脚印写出了科学家对岩石的发现;

时间的脚印写出来岩石形成的趣味过程;

时间的脚印写出了研究岩石的意义;

……

师小结:时间无痕,岩石却像“钟表”一样记录下了历史的痕迹,让我们了解到历史的变迁、地壳的活动等大量信息。

设计思路

本环节意在引导学生创意表达。在理解文意的基础上,抓住标题这一关键点,采用拟写副标题的形式,主动探究,更好地把握文章的内容和构思。

四、课堂小结

“地球上的记录比这篇文章所介绍的还要丰富得多,这里不过是拉开了帷幕的一角而已。”科学的神奇无与伦比,更多的神奇与美妙,需要同学们踏着书籍,一步一步走向科学的宝库。让我们一起努力吧!

五、作业

课后继续诵读课文,完成第8课第8课内容。

【板书设计】

时间的脚印

【课时目标】

1.把握文章的基本内容,理清文章的说明顺序。(重点)

2.品味语言,体会生动的写法。(重点)

3.激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯。(难点)

【教学过程】

一、导入新课

《阿西莫夫短文两篇》中,南极恐龙化石的发现,对新墨西哥州拉顿地区的岩层的研究,让我们知道了地壳运动,看到了历史痕迹。看似普通的岩石,为何可以记录历史的变迁呢 这背后有着怎样的科学道理 让我们一起到陶世龙的《时间的脚印》中去寻找答案。

(播放PPT中有关化石的教学视频)

二、检查预习

1.小组检查完成情况。

2.认读下面的字词,并动手书写。

课后读读写写 课中重点词语

掸(dǎn) 装置(zhì) 腐蚀(shí) 山麓(lù) 龟裂(jūn) 海枯石làn(烂) 踪迹(zōnɡ) hōnɡ(烘)烤 沙砾(lì) 沟壑(hè) wéi(帷)幕 孔隙(xì) 浑浊(hún) 粗cāo(糙) 钟鼎(dǐnɡ) 碎石(suì) 湖泊(pō) 琥珀(pò) 渗入(shèn) qīnɡ(倾)斜 楔形(xiē) 滴漏(lòu) 磨sǔn(损) 沉淀(diàn)

3.作者简介。

作者 陶世龙 出生年 1929 籍贯 四川安岳

评价 被中国科普作家协会评为有突出成就的科普作家。

相关作品 著有《揭开大地的秘密》《地球的画像》《科普创作概论》等。

三、走进课堂

环节一:把握内容,理清说明顺序。

1.初读课文,把握特点。

师:请同学们朗读课文,给正文部分的段落标上序号,重点关注单句成段的句子,把握文章内容。

生朗读课文,圈点批注,归纳作答。

明确:

第1段:“时间一年一年地过去”引出下文,后三段文字都在记叙如何记录时间的痕迹。

第5段:“岩石是怎样记下时间的呢 ”这是一个总起句,与下段一问一答说明了岩石在被破坏与重生的过程中记录时间。

第7段:“真的有‘海枯石烂’的时候。”这是一句提示语,后文则围绕岩石如何被破坏展开。

第11,13段:“水和空气还能够进入岩石内部的孔隙中造成破坏。”“地面上和地下的生物,也没有放弃对岩石的破坏。”此两段是对第7段的进一步阐述。

第18段:“经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。”本段回应第5段内容,同时引起下文对岩石形成的具体过程的描述。

第22段:“岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹”引出下文的具体举例。

师小结:在说明文中,单句成段很有可能意味着这个句子起着总结性作用,把握这些句子,能让我们更加迅速、清晰地把握文章内容。

2.跳读课文,学写标题。

请你跳读课文,确定以下四个小标题的范围。

学生小组探究,并完成本课结构梳理。

大屏幕出示:

段落 标题 具体内容

第一部分(1—4) 时间漫谈 由时间引出本文的话题——岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5—29) 石头的毁灭与新生 讲非生物的地质现象,主要是岩石的侵蚀、瓦解、搬运、沉积和新生。

石头上的故事 讲其他几种情况,最后讲化石。

第三部分(30—31) 读懂记录,造福人类 总结全文,阐释读懂“时间的脚印”的意义。

3.分析结构,探究顺序。

师:本文采用了怎样的说明顺序 请同学们结合内容谈一谈。

学生小组先交流,再反馈。

明确:

逻辑顺序。文章从岩石可以记录时间,写到岩石怎样记录时间,最后写读懂岩石记录时间的意义。根据事物的内在联系,由浅入深、层层递进地说明主题,采用了逻辑顺序。

师小结:文章首先引用科普作家高士其的诗句,引出时间的话题。然后从两个方面分析岩石是怎样记录时间的,一方面说明岩石无论是毁灭还是新生都透露出时间的踪迹,另一方面说明自然界中地壳的运动、气候的变化、生物的繁衍生息,都在岩石上留下了痕迹。最后说明读懂“时间的脚印”的意义。

设计思路

本环节意在引导学生整体感知文意,把握文章的说明顺序。这一部分因为是本单元学习的重点,且前三课已经做了重点强调和训练,所以本课可利用自读的机会,让学生自主探究,检查学生的掌握情况,教师不必做过多的干预。

环节二:探究发现,理解文章内容。

再读课文,筛选信息。

师:说明文的写作目的是告诉我们知识。本文也不例外。请各小组发挥群体智慧,运用我们前面几节课学到的知识,探究下面的问题。

大屏幕出示:

(1)课文的第二部分告诉我们,岩石是大自然记录时间的重要方式之一。但是一开始并未说岩石是怎么记录时间的,而是描述岩石有生灭过程,这是为什么

(2)岩石的运动规律是什么

(3)岩石这样顽强的东西竟然也会被破坏,导致岩石被破坏的因素有哪些 从被破坏到生成新的岩石,经历了怎样的变化 请同学们说说。

(4)请以沉积岩为例,说说为什么我们能根据岩石的形成过程知晓过去的年月。

沉积岩

(5)岩石记录时间的重要方式是它保存了许多的历史痕迹,请阅读第22—29段并分组讨论,说说岩石保存了哪些历史痕迹,它对人类有着怎样的意义,你从中得到了哪些启示。

明确:

(1)点明岩石的生灭过程是为了说明物质时刻都在运动着这一普遍规律。作者并不是以静止的观点去看待岩石变化的,而是将岩石的变化纳入辩证唯物主义的宏观视野中,这是一种辩证的科学主义精神。

(2)被破坏—被搬运、被堆积—重新生成岩石。

(3)破坏因素:阳光烘烤、霜雪冷冻、空气与水中的酸类腐蚀、风的吹拂、水流的冲刷、冰河的移动、生物破坏、人为破坏。

形成过程:

(4)“岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的‘躺’在最下面。”根据层与层的顺序,我们就可以知道过去的年月。

(5)①记录了地壳的活动;②记录了气候的变化;③记录了古代生物状况;④记录了地球历史的发展过程;⑤记录了自然界某些转瞬即逝的活动。

意义与启示:通过对岩石的研究,我们不仅增长了知识,还对自然界与史前历史有了更深刻的认识。我们要秉承这种辩证主义的思想观念,发扬科学探索的精神,在人类前行的历史上,贡献自己的力量。

师小结:同学们讨论得非常棒!阅读说明文,把握知识是重点。经过刚才的探究,我们已经了解了岩石是如何记录时间的,也明确了研究化石的意义。正是借助化石的研究,我们才知道了过去地球变化的历史,这就是研究的意义。

设计思路

本环节意在引导学生筛选信息,把握文章内容。这是理解文章内容的重点,也是进一步学习的基础。说明文语言通俗,不存在阅读障碍,因而让学生自主探究发现,能够节约时间,调动学生参与课堂的积极性。

环节三:品读课文,鉴赏语言与表达。

1.品读准确性。

师:说明文以向人们传授知识为主,所以,说明文的语言必须准确、严密。请同学们找出几个例子加以说明。

学生先各自品读课文,找出自己认为有意思的句子,然后在小组内欣赏交流,最后反馈。

明确:“根据计算,大约3 000到10 000年的时间,可以形成1米厚的岩石。”如果去掉“大约”,就表示形成一米厚的岩石需要3 000到10 000年的时间。事实上,人类读懂岩石的年龄,不论方法有多精确,也不论有多科学,都是推测出来的。所以,“大约”一词,体现了作者严谨的科学态度,体现了说明文语言的准确性和严谨性。

师:请同学们再找一些句子来说明说明文准确、严谨的特点。

2.品味生动性。

师:一篇艺术性的说明文,除了注重语言的准确性与严谨性,还会注重语言的文学性。本文语言十分具有文学特色,请结合课文实例进行分析。

学生先各自品读课文,找出自己认为有意思的句子,然后在小组内欣赏交流,最后反馈。

明确:文章在叙述中大量运用拟人化的写法,语言生动有趣。

(1)第9段将“炎热的阳光”“严寒的霜雪”以及风雨等对岩石的破坏说成是“攻击”,仿佛是有意识的行为。这样就强化了它们与岩石的敌对性,形象地说明了岩石“无时无刻不经受着磨难”。

(2)第15段三个并列短语构成排比句,生动地描绘了“狂风”“洪水”“冰河”等几种自然力的气势。“冲来了”“爬来了”也是一种拟人化的表述,增强了“洪水”“冰河”的动感和目的性,表现了它们势不可当的威力。

(3)第16段说“越是笨重的石块越跑不远”,“轻小的沙砾”能“旅行”,也是运用拟人的修辞手法,写岩石被分解后的不同命运。这样写,增强了事物的主动性(沙砾)或被动性(石块),生动有趣。

(4)第19段用“躺”字形容岩层的生成状态,准确而又形象地说明了岩石新生的过程。

设计思路

本环节意在引导学生品析语言。本文是一篇科学小品,但语言生动形象,既给人以知识,又给人以亲切感。通过品读,学生在获得知识的同时,能够更好地理解说明文的写法。

环节四:拓展迁移,改写标题。

1.师:从细处着眼,也很有趣味。让我们把眼光聚集到标题《时间的脚印》,仅仅五个字也有无限趣味。请根据你对全文内容的把握,拟写一个副标题。

时间的脚印

——就是 的印记

学生根据文意,小组讨论拟写。

预设:

时间的脚印就是岩石里的印记;

时间的脚印就是岩石在形成过程中留下的印记;

时间的脚印就是地壳变化留在岩石里的印记;

时间的脚印就是地球将发展的过程留在岩石里的印记;

时间的脚印就是时间流逝所留下的印记;

……

2.师:我们还可以换一个角度:

时间的脚印

——写出了

预设:

时间的脚印写出了岩石的神奇;

时间的脚印写出了岩石形成过程的艰辛;

时间的脚印写出了岩石记录时间的方式很奇特;

时间的脚印写出了科学家对岩石的发现;

时间的脚印写出来岩石形成的趣味过程;

时间的脚印写出了研究岩石的意义;

……

师小结:时间无痕,岩石却像“钟表”一样记录下了历史的痕迹,让我们了解到历史的变迁、地壳的活动等大量信息。

设计思路

本环节意在引导学生创意表达。在理解文意的基础上,抓住标题这一关键点,采用拟写副标题的形式,主动探究,更好地把握文章的内容和构思。

四、课堂小结

“地球上的记录比这篇文章所介绍的还要丰富得多,这里不过是拉开了帷幕的一角而已。”科学的神奇无与伦比,更多的神奇与美妙,需要同学们踏着书籍,一步一步走向科学的宝库。让我们一起努力吧!

五、作业

课后继续诵读课文,完成第8课第8课内容。

【板书设计】

时间的脚印

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读