部编版语文八年级下册 19 登勃朗峰 同步教案

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级下册 19 登勃朗峰 同步教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 150.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 17:03:32 | ||

图片预览

文档简介

19 登勃朗峰

【课时目标】

1.把握文章的基本内容,理清文章的说明顺序。(重点)

2.品味语言,体会写作技巧。(难点)

3.激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯。(重点)

【教学过程】

一、导入新课

我们都知道珠穆朗玛峰是世界上最高的山峰。在欧洲阿尔卑斯山脉也有一座最高峰——勃朗峰,它是西欧的最高峰。下面让我们跟随马克·吐温的脚步,走进勃朗峰,一睹勃朗峰雄伟奇幻的风采。

(播放PPT中的教学视频 法国萨瓦勃朗峰)

二、探究学习方法

师:本文是一篇自读课文,学习时应注意什么问题呢 请大家讨论。

生1:关注课文编者向我们提供的内容,如旁批、注释、阅读提示、读读写写等。

生2:“阅读提示”给了我们很多信息,我们要予以关注。

生3:这也是一篇游记,学习时可遵循上一节课所学游记的基本方法,检验自己的学习成果。

师:下面我们就依照同学们提到的方法学习这篇课文。

设计思路

本环节意在引导学生探究学习方法,把握自读课文的学习思路,有的放矢。

三、初读课文,整体感知

1.师:请同学们朗读课文,扫清阅读文章的障碍,掌握本课的生字词。

课后读读写写 课中重点词语

雇(ɡù) 穹顶(qiónɡ) 缭绕(liáo) 浮zào(躁) kuànɡ(旷)野 轻歌曼舞(màn) 纷至沓来(tà) 翌日(yì) dòu(逗)留 妩媚(wǔ) 颠簸(bǒ) 打嗝(ɡé) 瞬息万变(shùn) 名fù(副)其实 陡qiào(峭) zhuó(灼)热 悯(mǐn) 隧道(suì) 巉峻(chán) 拾级(shè) 皑皑(ái) 斑lán(斓) 瞬息(shùn) 疾chí(驰) 敏jié(捷) 络绎不绝(luòyì) 焦zhì(炙) nà(纳)凉 俯瞰(kàn) 倾xiè(泻) 辚辚(lín) 峰巅(diān) màn(蔓)延 霓裳(ní) 沟壑(hè) 醺(xūn)

2.梳理脉络,理清层次。

师:文章的结构比较清晰,请同学们梳理文章的段意,划分文章的层次。

第一部分(1—6):登山,描写山中奇景。

第二部分(7—11):下山乘车,叙述奇人奇事。

设计思路

本环节意在引导学生整体感知文意。通过朗读和梳理,理清文章行文脉络,划分层次,为下面的学习分析打好基础。

四、再读课文,探究写法

1.圈画路线,确定游踪。

师:请同学们速读课文,圈画出作者的游览路线,画出游踪。

学生自读课文,然后讨论勾画。

较详细的游览路线是:坐火车去马蒂尼→翌日早晨八点多徒步出发→取道黑首,抵达高地→过V字形山口→拾级而上→逗留高地→向山下的阿冉提村进发→沿河谷前往沙蒙尼→到达沙蒙尼旅馆。

勾画线路图:

2.分析下山部分的写法。

师:作者在旅途中不仅欣赏到了奇美风光,也看到了奇人奇事。文章的“上山”部分与《壶口瀑布》《在长江源头各拉丹冬》一样运用了散文笔法。接下来,请同学们阅读“下山”部分,探究作者是如何来写这一部分的。可以从情节设置、人物描写、环境描写等角度进行品析。

学生先自主阅读批注,然后在小组内展开讨论。

(1)情节设置:“我们”因美餐一顿而落于人后,最终能否先至 车夫驾前纵饮,一路颠簸,能否安全到达 文章最后将两重悬念一起揭开,引人入胜。

(2)语言描写:①“不必为此烦恼……你看着吧”写出了“车夫之王”自信洒脱、热情开朗、幽默风趣的性格特点。②“他说他爬山的次数比谁都多……这个尊号是非他莫属的”写出了“勃朗队长”的自信、热情,与“车夫之王”互相映衬,集中而生动地表现出人物的言行之“奇”。

(3)神态描写:出发前“把握十足”,途中飞速行车时“神情威严”,险遭不测时“面不改色”,写出了“车夫之王”高超的驾车本领、飞速行车时的镇定从容。

(4)环境描写:“近来的几场暴雨冲毁了几处路面……但大多数时候腾空而起”,通过写路面的不平整、行车的惊险,反衬“车夫之王”的气定神闲,突出“车夫之王”驾车技术的高超。

3.分析写法,探究不同。

师:作者写上山和下山时,所用的写法一样吗 分小组讨论,合作探究。

大屏幕出示:

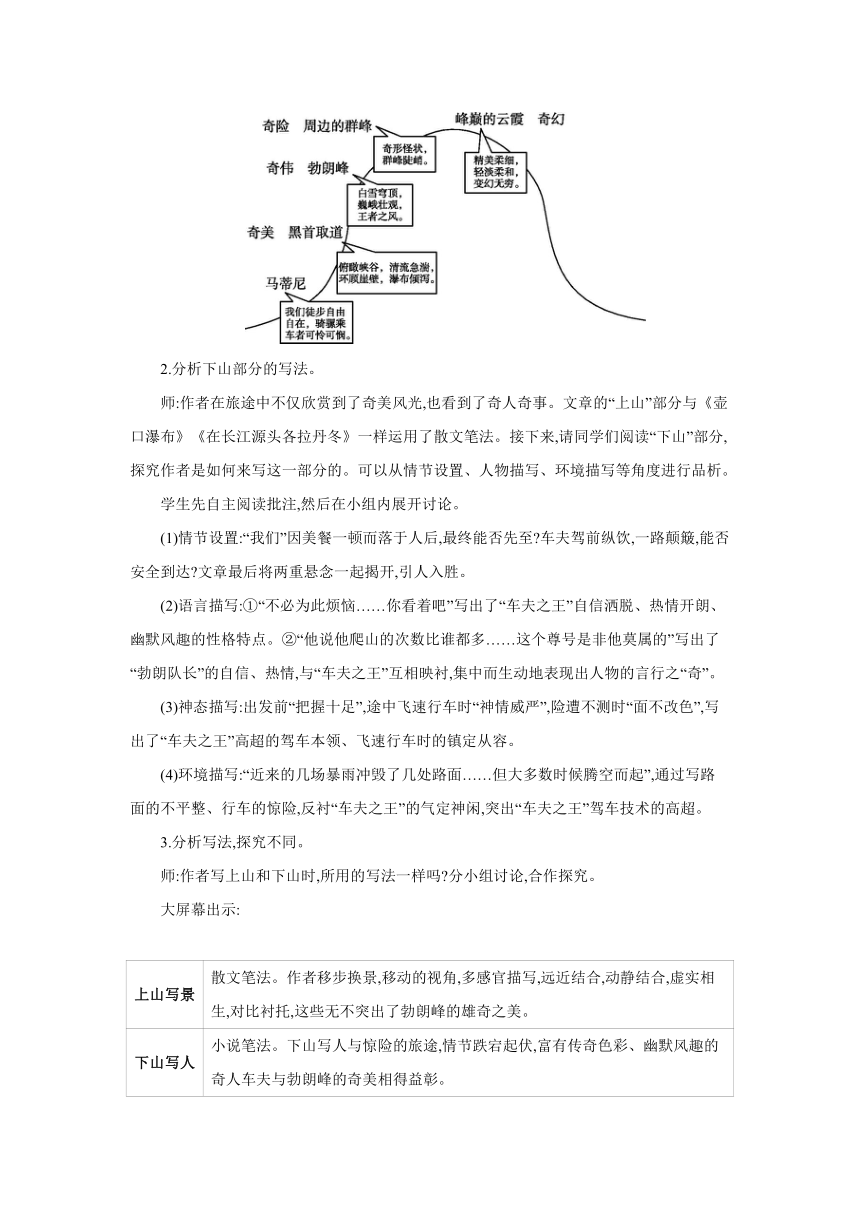

上山写景 散文笔法。作者移步换景,移动的视角,多感官描写,远近结合,动静结合,虚实相生,对比衬托,这些无不突出了勃朗峰的雄奇之美。

下山写人 小说笔法。下山写人与惊险的旅途,情节跌宕起伏,富有传奇色彩、幽默风趣的奇人车夫与勃朗峰的奇美相得益彰。

4.质疑探究,分析妙处。

师:这篇文章写上山,用散文笔法,描绘山中奇景;写下山,以小说笔法,叙述奇人奇事。有同学认为这篇文章完全是两种风格,缺乏整体性,你怎么看

学生小组合作探究,发表自己的看法。

预设:

这两种风格看似不搭,但细读文章,就会发现这两部分无论从文字内容方面还是文章意脉方面,都有比较密切的联系。

从内容看,第7段前两句概述“我们”徒步登山的时间之久、速度之快,正好照应了第1段中所写的“我们”的轻松悠闲和骑骡乘车者的“可怜可悯”,将文章的两个部分绾结起来。

从文章意脉来看,全文其实都扣着“奇”来写:黑首道上风景“奇美”,勃朗峰主峰“奇伟”,旁边的群峰“奇险”,峰巅云朵“奇幻”,赶车的车夫是“奇人”,乘车的经历堪称“奇遇”,文章的两个部分可以说是意脉相通、连为一体的。

设计思路

本环节意在引导学生梳理思路,了解写法,把握本文学习的重点,整体感知文意,为进一步理解分析打好基础。

五、美读课文,赏奇景、赏奇人

1.美读课文,筛选信息。

师:上山部分,是作者用笔最精彩之处,请同学们阅读第1—6段,从每一段中找出一个你认为最能概括本段内容的四字词语。

学生品读课文,筛选信息。

预设:

络绎不绝、美不胜收、独踞苍穹、奇形怪状、瞬息万变、无穷变幻。

师:用一个字概括,那就是:奇(景奇美)。

2.重点赏读,感受美好。

师:请同学们阅读第6段,说说作者描写“肥皂泡”的用意。

学生探究分析。

预设:

写“肥皂泡”,更重要的在于抒发作者的感慨。峰巅云朵那亦幻亦真的光影、色彩、形状,美丽异常,却变化无定,瞬息即逝,就像那“最美丽最精致”却又随时会破裂的肥皂泡。基于此,作者做了一个奇妙的设想,其潜在的感慨可以这么理解:至精至美者,往往不能长久,因而尤令人珍视。这是作者由眼前景物得来的感悟,同样也是对景物之美的高度赞赏。作者的情感与遐思都借“肥皂泡”来表达,既含蓄又富有意趣。

3.速读课文,赏奇人。

师:再读下山部分。请同学们研读旁批,看看它们有什么特点

(提示)书上的旁批共有六个,分两类:问题类、点评类。大家自己先读一遍,领会其妙处;尝试再写一两个旁批,书上已有旁批的段落也可写。我们重点看7—11段写人部分。

学生阅读并批注。示例:

(第7段)点评类:人生得意须尽欢,快哉!(或问题类:车夫明知要驾车载人,为什么还要纵饮 )

(第8段)问题类:车夫让“我们”不要浮躁,“我们”浮躁吗

(第9段)点评类:这个车夫真够狂傲的!(或问题类:为什么这个车夫如此狂傲 )

(第10段)点评类:打的不是嗝,是热情,是幽默。

(第11段)问题类:为什么说这是老天有意安排的

师小结:下山写人,张弛有度,引人入胜,刻画了艺高胆大、幽默风趣的车夫的奇异,这奇异与勃朗峰的奇美相得益彰。以小说笔法写人,设置悬念,情节跌宕起伏;细节刻画,使人物漫画化;制造反差,结局出乎意料。

设计思路

本环节意在引导学生品析语言。通过筛选信息,品读重点段的形式,让学生学有指导,学有方法,学有所获。

六、拓展延伸,体会语言风格

师:让我们来了解一下本文的作者马克·吐温。

大屏幕出示:

作者 马克·吐温 生卒年 1835—1910 国籍 美国

评价 作家、演说家。

作品风格 用方言和民间口语写活生生的现实,融幽默和讽刺于一体,发挥了极度夸张的艺术想象。

相关作品 小说《哈克贝利·费恩历险记》《竞选州长》《汤姆·索亚历险记》等。

师:文中马克·吐温式幽默是如何表现出来的 请举例分析。

学生集体探究。

预设:

1.突出细节。如“勃朗队长”那夸诞、重复的话语内容和酒意十足的说话方式,写了整整一段。

2.制造反差。如文章开头处用徒步而行的“我们”的自由自在与骑骡乘车者为物所役对比,形成一种带有揶揄讽刺的幽默效果;又如用一路上的飞车越险与“车王”的威严、和颜悦色制造反差,令人忍俊不禁。

3.适当夸张。如描写马车的一路狂奔,“有时一两个轮子着地,但大多数时候腾空而起”,显然带有夸张成分,让读者很容易想到一辆“飞行”的马车,景象如漫画一般可笑。

设计思路

本环节旨在引导学生品味文章的语言风格。从幽默的语言入手,感受“马克·吐温式的幽默”,并归纳产生这种效果的方法,从而对文章进行深入解读。

七、课堂小结

本文记叙了作者与友人游览勃朗峰的一次经历,描写了山中奇景、嶙峋怪石以及变幻的光影,叙述了奇人奇事、惊险旅程,赞美了勃朗峰美丽的景色,表达了作者对大自然的无限热爱之情。

八、作业

诵读课文,完成第19课第19课内容。

【板书设计】

登勃朗峰

【课时目标】

1.把握文章的基本内容,理清文章的说明顺序。(重点)

2.品味语言,体会写作技巧。(难点)

3.激发探索大自然的兴趣,培养理性思考、自主探究的习惯。(重点)

【教学过程】

一、导入新课

我们都知道珠穆朗玛峰是世界上最高的山峰。在欧洲阿尔卑斯山脉也有一座最高峰——勃朗峰,它是西欧的最高峰。下面让我们跟随马克·吐温的脚步,走进勃朗峰,一睹勃朗峰雄伟奇幻的风采。

(播放PPT中的教学视频 法国萨瓦勃朗峰)

二、探究学习方法

师:本文是一篇自读课文,学习时应注意什么问题呢 请大家讨论。

生1:关注课文编者向我们提供的内容,如旁批、注释、阅读提示、读读写写等。

生2:“阅读提示”给了我们很多信息,我们要予以关注。

生3:这也是一篇游记,学习时可遵循上一节课所学游记的基本方法,检验自己的学习成果。

师:下面我们就依照同学们提到的方法学习这篇课文。

设计思路

本环节意在引导学生探究学习方法,把握自读课文的学习思路,有的放矢。

三、初读课文,整体感知

1.师:请同学们朗读课文,扫清阅读文章的障碍,掌握本课的生字词。

课后读读写写 课中重点词语

雇(ɡù) 穹顶(qiónɡ) 缭绕(liáo) 浮zào(躁) kuànɡ(旷)野 轻歌曼舞(màn) 纷至沓来(tà) 翌日(yì) dòu(逗)留 妩媚(wǔ) 颠簸(bǒ) 打嗝(ɡé) 瞬息万变(shùn) 名fù(副)其实 陡qiào(峭) zhuó(灼)热 悯(mǐn) 隧道(suì) 巉峻(chán) 拾级(shè) 皑皑(ái) 斑lán(斓) 瞬息(shùn) 疾chí(驰) 敏jié(捷) 络绎不绝(luòyì) 焦zhì(炙) nà(纳)凉 俯瞰(kàn) 倾xiè(泻) 辚辚(lín) 峰巅(diān) màn(蔓)延 霓裳(ní) 沟壑(hè) 醺(xūn)

2.梳理脉络,理清层次。

师:文章的结构比较清晰,请同学们梳理文章的段意,划分文章的层次。

第一部分(1—6):登山,描写山中奇景。

第二部分(7—11):下山乘车,叙述奇人奇事。

设计思路

本环节意在引导学生整体感知文意。通过朗读和梳理,理清文章行文脉络,划分层次,为下面的学习分析打好基础。

四、再读课文,探究写法

1.圈画路线,确定游踪。

师:请同学们速读课文,圈画出作者的游览路线,画出游踪。

学生自读课文,然后讨论勾画。

较详细的游览路线是:坐火车去马蒂尼→翌日早晨八点多徒步出发→取道黑首,抵达高地→过V字形山口→拾级而上→逗留高地→向山下的阿冉提村进发→沿河谷前往沙蒙尼→到达沙蒙尼旅馆。

勾画线路图:

2.分析下山部分的写法。

师:作者在旅途中不仅欣赏到了奇美风光,也看到了奇人奇事。文章的“上山”部分与《壶口瀑布》《在长江源头各拉丹冬》一样运用了散文笔法。接下来,请同学们阅读“下山”部分,探究作者是如何来写这一部分的。可以从情节设置、人物描写、环境描写等角度进行品析。

学生先自主阅读批注,然后在小组内展开讨论。

(1)情节设置:“我们”因美餐一顿而落于人后,最终能否先至 车夫驾前纵饮,一路颠簸,能否安全到达 文章最后将两重悬念一起揭开,引人入胜。

(2)语言描写:①“不必为此烦恼……你看着吧”写出了“车夫之王”自信洒脱、热情开朗、幽默风趣的性格特点。②“他说他爬山的次数比谁都多……这个尊号是非他莫属的”写出了“勃朗队长”的自信、热情,与“车夫之王”互相映衬,集中而生动地表现出人物的言行之“奇”。

(3)神态描写:出发前“把握十足”,途中飞速行车时“神情威严”,险遭不测时“面不改色”,写出了“车夫之王”高超的驾车本领、飞速行车时的镇定从容。

(4)环境描写:“近来的几场暴雨冲毁了几处路面……但大多数时候腾空而起”,通过写路面的不平整、行车的惊险,反衬“车夫之王”的气定神闲,突出“车夫之王”驾车技术的高超。

3.分析写法,探究不同。

师:作者写上山和下山时,所用的写法一样吗 分小组讨论,合作探究。

大屏幕出示:

上山写景 散文笔法。作者移步换景,移动的视角,多感官描写,远近结合,动静结合,虚实相生,对比衬托,这些无不突出了勃朗峰的雄奇之美。

下山写人 小说笔法。下山写人与惊险的旅途,情节跌宕起伏,富有传奇色彩、幽默风趣的奇人车夫与勃朗峰的奇美相得益彰。

4.质疑探究,分析妙处。

师:这篇文章写上山,用散文笔法,描绘山中奇景;写下山,以小说笔法,叙述奇人奇事。有同学认为这篇文章完全是两种风格,缺乏整体性,你怎么看

学生小组合作探究,发表自己的看法。

预设:

这两种风格看似不搭,但细读文章,就会发现这两部分无论从文字内容方面还是文章意脉方面,都有比较密切的联系。

从内容看,第7段前两句概述“我们”徒步登山的时间之久、速度之快,正好照应了第1段中所写的“我们”的轻松悠闲和骑骡乘车者的“可怜可悯”,将文章的两个部分绾结起来。

从文章意脉来看,全文其实都扣着“奇”来写:黑首道上风景“奇美”,勃朗峰主峰“奇伟”,旁边的群峰“奇险”,峰巅云朵“奇幻”,赶车的车夫是“奇人”,乘车的经历堪称“奇遇”,文章的两个部分可以说是意脉相通、连为一体的。

设计思路

本环节意在引导学生梳理思路,了解写法,把握本文学习的重点,整体感知文意,为进一步理解分析打好基础。

五、美读课文,赏奇景、赏奇人

1.美读课文,筛选信息。

师:上山部分,是作者用笔最精彩之处,请同学们阅读第1—6段,从每一段中找出一个你认为最能概括本段内容的四字词语。

学生品读课文,筛选信息。

预设:

络绎不绝、美不胜收、独踞苍穹、奇形怪状、瞬息万变、无穷变幻。

师:用一个字概括,那就是:奇(景奇美)。

2.重点赏读,感受美好。

师:请同学们阅读第6段,说说作者描写“肥皂泡”的用意。

学生探究分析。

预设:

写“肥皂泡”,更重要的在于抒发作者的感慨。峰巅云朵那亦幻亦真的光影、色彩、形状,美丽异常,却变化无定,瞬息即逝,就像那“最美丽最精致”却又随时会破裂的肥皂泡。基于此,作者做了一个奇妙的设想,其潜在的感慨可以这么理解:至精至美者,往往不能长久,因而尤令人珍视。这是作者由眼前景物得来的感悟,同样也是对景物之美的高度赞赏。作者的情感与遐思都借“肥皂泡”来表达,既含蓄又富有意趣。

3.速读课文,赏奇人。

师:再读下山部分。请同学们研读旁批,看看它们有什么特点

(提示)书上的旁批共有六个,分两类:问题类、点评类。大家自己先读一遍,领会其妙处;尝试再写一两个旁批,书上已有旁批的段落也可写。我们重点看7—11段写人部分。

学生阅读并批注。示例:

(第7段)点评类:人生得意须尽欢,快哉!(或问题类:车夫明知要驾车载人,为什么还要纵饮 )

(第8段)问题类:车夫让“我们”不要浮躁,“我们”浮躁吗

(第9段)点评类:这个车夫真够狂傲的!(或问题类:为什么这个车夫如此狂傲 )

(第10段)点评类:打的不是嗝,是热情,是幽默。

(第11段)问题类:为什么说这是老天有意安排的

师小结:下山写人,张弛有度,引人入胜,刻画了艺高胆大、幽默风趣的车夫的奇异,这奇异与勃朗峰的奇美相得益彰。以小说笔法写人,设置悬念,情节跌宕起伏;细节刻画,使人物漫画化;制造反差,结局出乎意料。

设计思路

本环节意在引导学生品析语言。通过筛选信息,品读重点段的形式,让学生学有指导,学有方法,学有所获。

六、拓展延伸,体会语言风格

师:让我们来了解一下本文的作者马克·吐温。

大屏幕出示:

作者 马克·吐温 生卒年 1835—1910 国籍 美国

评价 作家、演说家。

作品风格 用方言和民间口语写活生生的现实,融幽默和讽刺于一体,发挥了极度夸张的艺术想象。

相关作品 小说《哈克贝利·费恩历险记》《竞选州长》《汤姆·索亚历险记》等。

师:文中马克·吐温式幽默是如何表现出来的 请举例分析。

学生集体探究。

预设:

1.突出细节。如“勃朗队长”那夸诞、重复的话语内容和酒意十足的说话方式,写了整整一段。

2.制造反差。如文章开头处用徒步而行的“我们”的自由自在与骑骡乘车者为物所役对比,形成一种带有揶揄讽刺的幽默效果;又如用一路上的飞车越险与“车王”的威严、和颜悦色制造反差,令人忍俊不禁。

3.适当夸张。如描写马车的一路狂奔,“有时一两个轮子着地,但大多数时候腾空而起”,显然带有夸张成分,让读者很容易想到一辆“飞行”的马车,景象如漫画一般可笑。

设计思路

本环节旨在引导学生品味文章的语言风格。从幽默的语言入手,感受“马克·吐温式的幽默”,并归纳产生这种效果的方法,从而对文章进行深入解读。

七、课堂小结

本文记叙了作者与友人游览勃朗峰的一次经历,描写了山中奇景、嶙峋怪石以及变幻的光影,叙述了奇人奇事、惊险旅程,赞美了勃朗峰美丽的景色,表达了作者对大自然的无限热爱之情。

八、作业

诵读课文,完成第19课第19课内容。

【板书设计】

登勃朗峰

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读