部编版语文八年级下册 22 《礼记》二则 同步教案

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级下册 22 《礼记》二则 同步教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 47.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 17:04:18 | ||

图片预览

文档简介

22 《礼记》二则

第一课时

虽有嘉肴

【课时目标】

1.结合注释疏通文意;积累重点文言词语,背诵课文。(重点)

2.体会短文的句式特点,学习运用类比论证的方法论述观点。(难点)

3.理解儒家“教学相长”的观点,培养高尚的道德情操。(重点)

【教学过程】

一、故事激趣,导入新课

师:同学们,今天我们一起来读经。为什么要读经呢 先听我讲个小故事:美国杂志记者劳特斯问李嘉诚:“你能成为华人首富,是因为什么 是勤劳,还是比别人聪明,比别人更会沟通 ”李嘉诚回答:“气概。”劳特斯再问:“你这种气概是怎么培养出来的 ”李嘉诚感叹说:“儿童时期学的《三字经》《千家诗》“四书五经”,这些知识弥足珍贵,它令我终身受益!”那么,请同学们回忆,“四书”和“五经”分别指什么

学生回答,教师大屏幕出示:

“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,简称《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。其中,《大学》《中庸》本是《礼记》中的两篇,南宋理学家朱熹把它们与《论语》《孟子》编排在一起,并为之作注。

师:《礼记》最集中、最全面、最系统地体现了儒家思想的精髓和核心价值观,对我国传统文化的发展产生了广泛而深刻的影响。这节课我们一起来诵读这部经典著作中的经典片段——《虽有嘉肴》。

请注意:课题是文段首句,不是篇名,这是对古代典籍作品标记的常用方法。

二、初读课文,整体感知

1.自读课文,读准字音。

师:请同学们自读课文,注意圈点勾画不认识的字词,扫清阅读的障碍。

嘉肴(yáo) 弗食(fú) 自强(qiǎnɡ)

教学相长(zhǎnɡ) 兑命(yuè) 学(xiào)学(xué)半

2.示范朗读,指导朗读。

师:听老师读课文,注意听自己读不顺的地方,在课文中标注节奏。

大屏幕出示:

虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰“学/学半”,其/此之谓乎!

师:请同学们自由朗读课文。通过朗读,同学们发现本文在句式上有什么特点

大屏幕出示:

句式上的特点:多用对偶句式,句式整齐,节奏分明,朗朗上口。

3.诵读指导,读准语气。

找一两个学生朗读课文,其他学生点评,教师做如下指导:

首句,要注意读出两个分句内部的层次感(转折、假设),两个分句的结尾句要读出惋惜、遗憾的感情。第二句,“是故”后停顿,“学”“教”后亦停顿,“不足”“困”应重读,语速要渐缓,表现出一种沉重感。第三句,要在第二句的基础上语调略微上扬,重读“自反”“自强”,表现出一种振奋感。第四句,是全文的中心句,是经过前文层层推导得出的结论,要读得语重心长。第五句,是从《尚书·兑命》中发现了上述观点的佐证,“其此之谓乎”要读出一种欣喜的感觉。此外,全文短短70字的篇幅内出现了五个“也”,起舒缓语气的作用,读来应有一种谆谆教诲之感。

学生把握朗读语气之后,自由诵读两遍,小组内展示朗读。

4.小组合作,初步翻译课文。

学生先借助注释和工具书,初步翻译课文,圈点勾画不理解的句子或词语,并在小组内讨论解决,解决不了的,在课堂上提出来。

学生互动答疑,解决小组内不能解决的问题,最后教师明确答案。

5.检测重点字词,了解学生掌握情况。

通假字:

学学半(“学”同“敩”,教导)

古今异义:

不知其旨也(古义:味美。今义:意义;用意;目的。)

一词多义:

学

设计思路

本环节意在引导学生在诵读的基础上,借助课下注释和工具书,自主疏通文意,积累文言词语,发挥小组合作的优势,互帮互助,初步理解文章的内容。

三、品读课文,探究文意

1.理清层次。

师:请同学们借助起承转合的标志性词语,找到课文的结论句,并给课文分层。

(生交流明确)

预设起承转合的标志性词语:“是故”“故”。

结论句:教学相长也。

课文层次:

第一层:虽有嘉肴……不知其善也。

第二层:是故学然后知不足……教学相长也。

第三层:《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

2.探究写法。

师:文章是怎样论证“教学相长”这个观点的

学生针对问题展开讨论,形成共识后反馈。

明确:本文说理条理分明,采用类比引入—层层推进—得出结论—引用补证的方式,严谨而有趣味地完成了说理。

首先用“嘉肴”“至道”做类比,指出学习的重要性;接着从教和学两方面的关系来加以论证;得出“教学相长”这个结论,最后用《兑命》里“学学半”的话加以证明,印证“教学相长”论点的正确性。

设计思路

本环节意在引导学生探究文意。先让学生理清文章层次,然后探究各层次间的联系,引导学生形成分析思路,有助于学生思维素养的养成。

四、诵读课文,明其启发

师:读完本文,你有哪些方面的体会

提示:从教学的不同角度分析。

学生先自己思考,然后小组交流反馈。

预设:

(1)教者的角度:教与学是互相促进的,二者相辅相成。

(2)学者的角度:实践出真知,重视实践,在教与学的实践里“知不足”“知困”,不断提升自己,得到进步与发展。

(3)学是第一位的,不学,则无法获得知识,也无法知道自己的不足,也就没有完善自己的机会。

(4)有时候,可以采用教的方式学习。“教学相长”也意味着学习中的互动和交流。比如尝试把自己的理解讲给同桌听,看看他的反应。如果他能明白,可能表明你确实理解透彻了;如果他仍有疑惑,可能表明你的理解中存在漏洞或缺陷,这时你就可以“知困”而“自强”。

设计思路

本环节意在引导学生学会迁移文本。引导学生从不同角度分析拓展,让学生形成习惯性思维,有助于拓展思维,形成能力。

五、课堂小结

本文运用类比的手法引出要阐述的观点,指出教和学是相互促进、相辅相成的,即“教学相长”,告诉了我们实践出真知的道理。

六、作业

课后背诵课文,完成第22课第22课本部分内容。

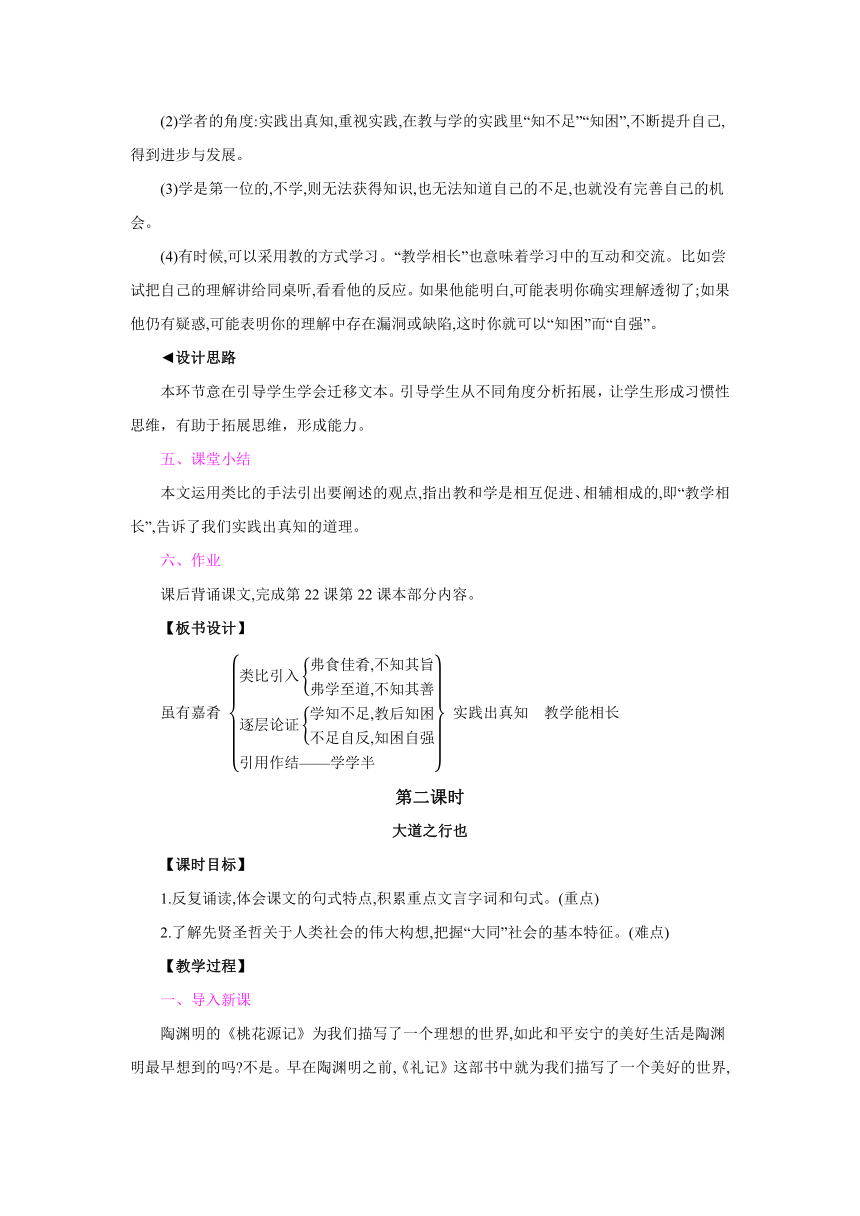

【板书设计】

虽有嘉肴 实践出真知 教学能相长

第二课时

大道之行也

【课时目标】

1.反复诵读,体会课文的句式特点,积累重点文言字词和句式。(重点)

2.了解先贤圣哲关于人类社会的伟大构想,把握“大同”社会的基本特征。(难点)

【教学过程】

一、导入新课

陶渊明的《桃花源记》为我们描写了一个理想的世界,如此和平安宁的美好生活是陶渊明最早想到的吗 不是。早在陶渊明之前,《礼记》这部书中就为我们描写了一个美好的世界,这个世界叫“大同”。在这个世界里,天下为公,人人被社会关爱,人人安居乐业,物尽其用,人尽其才,夜不闭户。今天我们要学习的《大道之行也》就给我们展示了这一“大同”世界。

二、初读课文,读准节奏

1.自读课文,读准字音。

选贤与能(jǔ) 讲信修睦(mù) 矜(ɡuān)

货恶其弃于地也(wù) 幼有所长(zhǎnɡ) 男有分(fèn)

谋闭而不兴(xīnɡ)

2.示范朗读,读出节拍。

师:听老师朗读课文,注意听自己读不顺的地方,在课文中标注节奏。

大道/之行也,天下/为公。选贤/与能,讲信/修睦。故/人/不独/亲其亲,不独/子其子,使/老/有所终,壮/有所用,幼/有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货/恶其/弃于地也,不必/藏于己;力/恶其/不出于身也,不必/为己。是故/谋闭而不兴,盗窃/乱贼/而不作,故/外户/而不闭。是谓/大同。

设计思路

此环节意在引导学生正确阅读,在老师点拨句式朗读要求的基础上,学生通过各种形式的朗读,体会句式特点,培养文言语感。

三、疏通文意,积累词语

1.自主翻译,疏通文意。

(1)借助课下注释和工具书,口头翻译,圈画出不理解的词句。

(2)提出疑难,全班答疑解惑。

2.归类识记,积累重要的文言字词。

大屏幕出示:

通假字:

①选贤与能(“与”同“举”,推举)

②矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(“矜”同“鳏”,老而无妻)

古今异义:

①男有分,女有归(古义:女子出嫁。今义:返回。)

②盗窃乱贼而不作(古义:害人。今义:偷东西的人。)

一词多义:

独

为

倒装句:

不必藏于己(状语后置,正常语序应为“不必于己藏”)

设计思路

此环节意在引导学生利用课下注释和工具书,自主疏通文意,积累文言词语,发挥小组合作的优势,互帮互助,翻译课文,识记文言词语和句式。

四、再读课文,理解内容

1.请同学们再读课文,思考:课文在结构上有什么特点 可分为哪几层

明确:课文中“故”“是故”承上作结,全文呈现出“总—分—总”的结构特点。

课文可分成三层。第一层:“大道之行也……讲信修睦”总领全文,是对“大同”社会的纲领性说明。第二层:“故人不独亲其亲……不必为己”阐述“大同”社会的基本特征。第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同”总结全文。

2.请同学们再读课文,思考讨论下面的问题。

(1)文中的纲领性句子是哪几句

(2)“大同”社会的基本特征是什么

(3)“大同”社会的社会局面怎么样

教师给学生5分钟的探究时间,学生自主开展。

预设:

(1)大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。

(2)人人都能受到全社会的关爱;人人都能安居乐业;货尽其用,人尽其力。

(3)“大同”社会是一个人人诚信和睦、安居乐业、和谐幸福的社会。

小结:“大同”社会,“天下为公”,这是一个和平、和睦、和谐的理想社会,千百年来,多少先贤志士为之孜孜以求,甚至奋斗终生。

设计思路

本环节意在让学生在理解课文的基础上,分析作者的论证思路,明确“大同”社会的基本特征,为下一环节的对比阅读打好基础。

五、比较阅读,理解思想

1.《虽有嘉肴》和《大道之行也》对比阅读。

师:《虽有嘉肴》和《大道之行也》都是议论文,现在我们进行对比阅读,探究两文的异同,完成下面的表格。

《虽有嘉肴》 《大道之行也》

相同点 这两则短文多运用对偶句,形成铺排效果,增强了文章的气势。如:《虽有嘉肴》中“是故”之前,两相对举,结构相同,语气一致,明快有力,增强了类比说理的效果;《大道之行也》中“不独亲其亲,不独子其子”“男有分,女有归”等对偶句简洁凝练,同样有铺排效果和较强的气势。

不同点 论证思路 类比引出论题—层层推进论述—得出结论—引用补证。属于层层深入的纵式结构。 大同社会的政治纲领—大同社会的基本特征—定义大同社会。属于“总分总”的横式结构。

论述角度 从个人角度 从社会、国家的角度

2.大同社会和世外桃源。

师:儒家的“大同”社会跟陶渊明在《桃花源记》中描绘的那个“世外桃源”有没有相似的地方 与当今倡导的“中国梦”是否一致 请根据课文内容完成下面的表格。

大屏幕出示:

社会目标 表达形式

“大同”社会 ①人人都能受到社会的关爱;②人人都能安居乐业;③货尽其用,人尽其力。 侧重议论

世外桃源 ①没有战乱;②人人安居乐业;③人人平等;④幸福和谐的美好生活。 侧重记叙

中国梦 ①国家富强;②民族振兴;③人民幸福;④环境优美。

设计思路

本环节意在引导学生对比阅读,通过两篇课文的对比阅读,让学生了解两文论证思路和论述角度的不同,进一步理解文章的内容。和陶渊明“世外桃源”理想目标的对比,让学生明确古人的理想寄托。联系当今的“中国梦”,感知三者的异同,更好地理解理想追求。

六、课堂小结

《论语》中有做人的修养,《大学》中有处事的智慧,《孟子》中有大丈夫的气概,《礼记》中有古代社会待人接物的风俗和制度。读经,会让你智慧通达地做人,从容高雅地生活,让我们一起读经吧!

七、作业

1.课外阅读《礼记》。

2.完成第22课第22课对应练习。

【板书设计】

大道之行也 大同社会 美好期待

第一课时

虽有嘉肴

【课时目标】

1.结合注释疏通文意;积累重点文言词语,背诵课文。(重点)

2.体会短文的句式特点,学习运用类比论证的方法论述观点。(难点)

3.理解儒家“教学相长”的观点,培养高尚的道德情操。(重点)

【教学过程】

一、故事激趣,导入新课

师:同学们,今天我们一起来读经。为什么要读经呢 先听我讲个小故事:美国杂志记者劳特斯问李嘉诚:“你能成为华人首富,是因为什么 是勤劳,还是比别人聪明,比别人更会沟通 ”李嘉诚回答:“气概。”劳特斯再问:“你这种气概是怎么培养出来的 ”李嘉诚感叹说:“儿童时期学的《三字经》《千家诗》“四书五经”,这些知识弥足珍贵,它令我终身受益!”那么,请同学们回忆,“四书”和“五经”分别指什么

学生回答,教师大屏幕出示:

“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,简称《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。其中,《大学》《中庸》本是《礼记》中的两篇,南宋理学家朱熹把它们与《论语》《孟子》编排在一起,并为之作注。

师:《礼记》最集中、最全面、最系统地体现了儒家思想的精髓和核心价值观,对我国传统文化的发展产生了广泛而深刻的影响。这节课我们一起来诵读这部经典著作中的经典片段——《虽有嘉肴》。

请注意:课题是文段首句,不是篇名,这是对古代典籍作品标记的常用方法。

二、初读课文,整体感知

1.自读课文,读准字音。

师:请同学们自读课文,注意圈点勾画不认识的字词,扫清阅读的障碍。

嘉肴(yáo) 弗食(fú) 自强(qiǎnɡ)

教学相长(zhǎnɡ) 兑命(yuè) 学(xiào)学(xué)半

2.示范朗读,指导朗读。

师:听老师读课文,注意听自己读不顺的地方,在课文中标注节奏。

大屏幕出示:

虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰“学/学半”,其/此之谓乎!

师:请同学们自由朗读课文。通过朗读,同学们发现本文在句式上有什么特点

大屏幕出示:

句式上的特点:多用对偶句式,句式整齐,节奏分明,朗朗上口。

3.诵读指导,读准语气。

找一两个学生朗读课文,其他学生点评,教师做如下指导:

首句,要注意读出两个分句内部的层次感(转折、假设),两个分句的结尾句要读出惋惜、遗憾的感情。第二句,“是故”后停顿,“学”“教”后亦停顿,“不足”“困”应重读,语速要渐缓,表现出一种沉重感。第三句,要在第二句的基础上语调略微上扬,重读“自反”“自强”,表现出一种振奋感。第四句,是全文的中心句,是经过前文层层推导得出的结论,要读得语重心长。第五句,是从《尚书·兑命》中发现了上述观点的佐证,“其此之谓乎”要读出一种欣喜的感觉。此外,全文短短70字的篇幅内出现了五个“也”,起舒缓语气的作用,读来应有一种谆谆教诲之感。

学生把握朗读语气之后,自由诵读两遍,小组内展示朗读。

4.小组合作,初步翻译课文。

学生先借助注释和工具书,初步翻译课文,圈点勾画不理解的句子或词语,并在小组内讨论解决,解决不了的,在课堂上提出来。

学生互动答疑,解决小组内不能解决的问题,最后教师明确答案。

5.检测重点字词,了解学生掌握情况。

通假字:

学学半(“学”同“敩”,教导)

古今异义:

不知其旨也(古义:味美。今义:意义;用意;目的。)

一词多义:

学

设计思路

本环节意在引导学生在诵读的基础上,借助课下注释和工具书,自主疏通文意,积累文言词语,发挥小组合作的优势,互帮互助,初步理解文章的内容。

三、品读课文,探究文意

1.理清层次。

师:请同学们借助起承转合的标志性词语,找到课文的结论句,并给课文分层。

(生交流明确)

预设起承转合的标志性词语:“是故”“故”。

结论句:教学相长也。

课文层次:

第一层:虽有嘉肴……不知其善也。

第二层:是故学然后知不足……教学相长也。

第三层:《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

2.探究写法。

师:文章是怎样论证“教学相长”这个观点的

学生针对问题展开讨论,形成共识后反馈。

明确:本文说理条理分明,采用类比引入—层层推进—得出结论—引用补证的方式,严谨而有趣味地完成了说理。

首先用“嘉肴”“至道”做类比,指出学习的重要性;接着从教和学两方面的关系来加以论证;得出“教学相长”这个结论,最后用《兑命》里“学学半”的话加以证明,印证“教学相长”论点的正确性。

设计思路

本环节意在引导学生探究文意。先让学生理清文章层次,然后探究各层次间的联系,引导学生形成分析思路,有助于学生思维素养的养成。

四、诵读课文,明其启发

师:读完本文,你有哪些方面的体会

提示:从教学的不同角度分析。

学生先自己思考,然后小组交流反馈。

预设:

(1)教者的角度:教与学是互相促进的,二者相辅相成。

(2)学者的角度:实践出真知,重视实践,在教与学的实践里“知不足”“知困”,不断提升自己,得到进步与发展。

(3)学是第一位的,不学,则无法获得知识,也无法知道自己的不足,也就没有完善自己的机会。

(4)有时候,可以采用教的方式学习。“教学相长”也意味着学习中的互动和交流。比如尝试把自己的理解讲给同桌听,看看他的反应。如果他能明白,可能表明你确实理解透彻了;如果他仍有疑惑,可能表明你的理解中存在漏洞或缺陷,这时你就可以“知困”而“自强”。

设计思路

本环节意在引导学生学会迁移文本。引导学生从不同角度分析拓展,让学生形成习惯性思维,有助于拓展思维,形成能力。

五、课堂小结

本文运用类比的手法引出要阐述的观点,指出教和学是相互促进、相辅相成的,即“教学相长”,告诉了我们实践出真知的道理。

六、作业

课后背诵课文,完成第22课第22课本部分内容。

【板书设计】

虽有嘉肴 实践出真知 教学能相长

第二课时

大道之行也

【课时目标】

1.反复诵读,体会课文的句式特点,积累重点文言字词和句式。(重点)

2.了解先贤圣哲关于人类社会的伟大构想,把握“大同”社会的基本特征。(难点)

【教学过程】

一、导入新课

陶渊明的《桃花源记》为我们描写了一个理想的世界,如此和平安宁的美好生活是陶渊明最早想到的吗 不是。早在陶渊明之前,《礼记》这部书中就为我们描写了一个美好的世界,这个世界叫“大同”。在这个世界里,天下为公,人人被社会关爱,人人安居乐业,物尽其用,人尽其才,夜不闭户。今天我们要学习的《大道之行也》就给我们展示了这一“大同”世界。

二、初读课文,读准节奏

1.自读课文,读准字音。

选贤与能(jǔ) 讲信修睦(mù) 矜(ɡuān)

货恶其弃于地也(wù) 幼有所长(zhǎnɡ) 男有分(fèn)

谋闭而不兴(xīnɡ)

2.示范朗读,读出节拍。

师:听老师朗读课文,注意听自己读不顺的地方,在课文中标注节奏。

大道/之行也,天下/为公。选贤/与能,讲信/修睦。故/人/不独/亲其亲,不独/子其子,使/老/有所终,壮/有所用,幼/有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货/恶其/弃于地也,不必/藏于己;力/恶其/不出于身也,不必/为己。是故/谋闭而不兴,盗窃/乱贼/而不作,故/外户/而不闭。是谓/大同。

设计思路

此环节意在引导学生正确阅读,在老师点拨句式朗读要求的基础上,学生通过各种形式的朗读,体会句式特点,培养文言语感。

三、疏通文意,积累词语

1.自主翻译,疏通文意。

(1)借助课下注释和工具书,口头翻译,圈画出不理解的词句。

(2)提出疑难,全班答疑解惑。

2.归类识记,积累重要的文言字词。

大屏幕出示:

通假字:

①选贤与能(“与”同“举”,推举)

②矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(“矜”同“鳏”,老而无妻)

古今异义:

①男有分,女有归(古义:女子出嫁。今义:返回。)

②盗窃乱贼而不作(古义:害人。今义:偷东西的人。)

一词多义:

独

为

倒装句:

不必藏于己(状语后置,正常语序应为“不必于己藏”)

设计思路

此环节意在引导学生利用课下注释和工具书,自主疏通文意,积累文言词语,发挥小组合作的优势,互帮互助,翻译课文,识记文言词语和句式。

四、再读课文,理解内容

1.请同学们再读课文,思考:课文在结构上有什么特点 可分为哪几层

明确:课文中“故”“是故”承上作结,全文呈现出“总—分—总”的结构特点。

课文可分成三层。第一层:“大道之行也……讲信修睦”总领全文,是对“大同”社会的纲领性说明。第二层:“故人不独亲其亲……不必为己”阐述“大同”社会的基本特征。第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同”总结全文。

2.请同学们再读课文,思考讨论下面的问题。

(1)文中的纲领性句子是哪几句

(2)“大同”社会的基本特征是什么

(3)“大同”社会的社会局面怎么样

教师给学生5分钟的探究时间,学生自主开展。

预设:

(1)大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。

(2)人人都能受到全社会的关爱;人人都能安居乐业;货尽其用,人尽其力。

(3)“大同”社会是一个人人诚信和睦、安居乐业、和谐幸福的社会。

小结:“大同”社会,“天下为公”,这是一个和平、和睦、和谐的理想社会,千百年来,多少先贤志士为之孜孜以求,甚至奋斗终生。

设计思路

本环节意在让学生在理解课文的基础上,分析作者的论证思路,明确“大同”社会的基本特征,为下一环节的对比阅读打好基础。

五、比较阅读,理解思想

1.《虽有嘉肴》和《大道之行也》对比阅读。

师:《虽有嘉肴》和《大道之行也》都是议论文,现在我们进行对比阅读,探究两文的异同,完成下面的表格。

《虽有嘉肴》 《大道之行也》

相同点 这两则短文多运用对偶句,形成铺排效果,增强了文章的气势。如:《虽有嘉肴》中“是故”之前,两相对举,结构相同,语气一致,明快有力,增强了类比说理的效果;《大道之行也》中“不独亲其亲,不独子其子”“男有分,女有归”等对偶句简洁凝练,同样有铺排效果和较强的气势。

不同点 论证思路 类比引出论题—层层推进论述—得出结论—引用补证。属于层层深入的纵式结构。 大同社会的政治纲领—大同社会的基本特征—定义大同社会。属于“总分总”的横式结构。

论述角度 从个人角度 从社会、国家的角度

2.大同社会和世外桃源。

师:儒家的“大同”社会跟陶渊明在《桃花源记》中描绘的那个“世外桃源”有没有相似的地方 与当今倡导的“中国梦”是否一致 请根据课文内容完成下面的表格。

大屏幕出示:

社会目标 表达形式

“大同”社会 ①人人都能受到社会的关爱;②人人都能安居乐业;③货尽其用,人尽其力。 侧重议论

世外桃源 ①没有战乱;②人人安居乐业;③人人平等;④幸福和谐的美好生活。 侧重记叙

中国梦 ①国家富强;②民族振兴;③人民幸福;④环境优美。

设计思路

本环节意在引导学生对比阅读,通过两篇课文的对比阅读,让学生了解两文论证思路和论述角度的不同,进一步理解文章的内容。和陶渊明“世外桃源”理想目标的对比,让学生明确古人的理想寄托。联系当今的“中国梦”,感知三者的异同,更好地理解理想追求。

六、课堂小结

《论语》中有做人的修养,《大学》中有处事的智慧,《孟子》中有大丈夫的气概,《礼记》中有古代社会待人接物的风俗和制度。读经,会让你智慧通达地做人,从容高雅地生活,让我们一起读经吧!

七、作业

1.课外阅读《礼记》。

2.完成第22课第22课对应练习。

【板书设计】

大道之行也 大同社会 美好期待

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读