部编版语文八年级下册同步教案:6 阿西莫夫短文两篇

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级下册同步教案:6 阿西莫夫短文两篇 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 53.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 17:12:10 | ||

图片预览

文档简介

6 阿西莫夫短文两篇

【教学目标】

1.寻找说明对象,掌握辨析说明对象的方法,初步认识万物互联的思想之美。(难点)

2.探究说理过程,认识科学研究环环相扣、逻辑严密的特点,把握文章阐明的事理。(重点)

3.品读说明语言,感受科学小品文生动形象、通俗易懂的语言特点,体会文学与科学的互联之妙。(重点)

4.开展头脑风暴,认识到生活因互联而精彩,激发学生形成万物互联的思维习惯。(难点)

【教学方法】

自主学习、合作探究。

【教学设计】

科普说明文作为向大众普及科学知识的一种文体,以其丰富的知识性、严密的逻辑性、生动的文学性为越来越多的人喜爱。作为教师,我们对科普说明文的解读不能局限于对知识的获得和理解,还应学习作者科学的思维方法。《阿西莫夫短文两篇》中的两篇短文都谈到了恐龙的灭绝,其中《恐龙无处不有》由南极洲发现恐龙化石,证明了“板块构造”理论的正确性;《被压扁的沙子》则由被压扁的沙子(斯石英)证明了“撞击说”。两篇文章不但内容相互关联,推理过程和语言风格也基本一致,同时还贯彻了“不同科学领域之间是紧密相连的”这一认识原则,展现出万物互联的思想,富有理趣和思想之美。教学中应将两篇文章整合在一起,指导学生理解课文内容、认识科学小品文、提升互联性思维。

【教学过程】

一、创设情境,导入新课

师:同学们好!6 500万年前,在地球上生活了1.6亿年的恐龙突然灭绝了,这成了生物史上的一大谜团。今天我们一起来学习美国著名科普作家、科幻小说家阿西莫夫的《阿西莫夫短文两篇》,看看他是怎样为我们揭开谜底的。

二、走进课堂

活动一:速读课文,寻找说明对象。

速读课文,找准对象。

师:学习说明文,找准说明对象是第一步。请大家速读《恐龙无处不有》,找出这篇文章的说明对象,并说说你是在哪里找到的。

大屏幕出示:

寻找说明对象的基本方法:

(1)明确全文是围绕什么来说明的。

(2)分清文章是事物说明文还是事理说明文。

(3)事物说明文的说明对象是具体事件,而事理说明文的说明对象往往是抽象的成因、本质、规律、关系、演变等。

学生自读课文,圈点勾画,反馈交流。

生1:我觉得题目《恐龙无处不有》就是本文的说明对象。

生2:我觉得本文的说明对象是“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”,我是在结尾处发现的。

生3:我觉得本文的说明对象在开头:“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响。”

质疑探究:

师:同学们说出了三种观点,究竟哪一种正确呢 文章的主体内容是辨析说明对象的主要依据,请大家结合课文内容来思考。

生1:说明文的说明对象一般看文章的标题、开头和结尾,本文的标题就概括了文章的主要内容,因此我判断标题就是说明对象。

生2:这篇文章先讲科学家在南极洲发现恐龙化石,然后将这个发现和泛大陆联系起来,证明了“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”这一理论,所以本文的说明对象应该是“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”。

生3:文章的开头作者用一句话点明观点:不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响。本文和《被压扁的沙子》两文的说明对象都是这一句话。

生2:文章开始的这一句话只是全文的起点,是全文逻辑的基石,文章的说明对象应该有别于作者的观点;其次,全文只有一个具体的例子,就是各个大洲都有恐龙,而一个单独的例证是不能得出“科学领域之间互相影响”这一结论的。

生4:我赞成生2的观点。科学小品文的开头绝大多数是引出下文,很少有直接说出说明对象的特征的。回到本单元的说明提示上来:人们常说,要崇尚科学,破除迷信。这就是说,在探索自然奥秘的过程中,要讲究科学精神、科学态度和科学的思想方法。这个单元的几篇课文,说明的事物事理有所不同,体现的科学的思想方法却是一致的。

这里其实讲得很明确。事理说明文的说明对象应该是一个科学的道理,其研究方向与“科学”相关。这样,回过头来再去看前面的几个表述,生1的显然不对,仅仅是一个证据;生3说的其实是“普遍事理”,属于认识论,是哲学的范畴;而生2讲的是生物学和地理学的结合,这才是科学事理的范畴。

师(鼓掌):你能根据文章的主要内容明确说明对象,分析到位,真的很不错。本文由在南极洲发现恐龙化石,说明恐龙无处不有,科学家将这个发现与地质学相联系,借此证明了“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”这一理论,所以,“恐龙无处不有”只是证据,本文的说明对象是“地壳在进行缓慢而又不可抗拒的运动”。由此可见,找说明对象不但要看文章标题,看首尾,还要用文章的主要内容作依据。

接下来请大家来找《被压扁的沙子》的说明对象。

生:《被压扁的沙子》先讲了恐龙灭绝的两种观点“撞击说”和“火山说”,然后用斯石英的发现说明了“造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击”,所以《被压扁的沙子》的说明对象是结尾所说的“造成恐龙灭绝的原因是撞击”。

师:你们能结合文章内容准确地找出说明对象,看来已经初步掌握辨析说明对象的方法了。同学们,本课的两篇短文在原文中就是编排在一起的,同在“地球科学新疆域”章节里,教材编者也把这两篇文章放在一课,它们究竟有什么关联呢

生1:两篇文章都谈到了恐龙。

生2:两篇文章都谈到了恐龙的灭绝。

生3:两篇文章都告诉了我们一些科学知识,比如“板块构造”“撞击说”“火山说”“斯石英”“泛大陆”等。

师:这真是一个重大发现!这个发现说明了科学小品的基本特点:知识性。

生4:两篇文章都说明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。

师:你能结合课文内容具体说一说吗

生4:在《恐龙无处不有》一文中,科学家在南极洲发现恐龙化石属于生物学范畴,而“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”属于地质学范畴。由南极洲发现恐龙化石证明“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”这一理论,就是生物学的发现促进了地质学的发展。而在《被压扁的沙子》一文中,斯石英的发现属于物理学范畴,“恐龙灭绝的原因”属于生物学范畴,科学家由斯石英的发现证明“造成恐龙灭绝的原因应该是撞击”,就是物理学的发现影响了生物学的发展。

师:确实如此。你能纵观两篇课文,求同存异,进行整合思考,这是难能可贵的。两篇文章虽然说明对象不同,但体现了同一种科学的认识原则,那就是“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。这种认识原则体现了万物互联的思维方式,也是这两篇短文最大的共性。这种思维方式就是在貌似风马牛不相及的两种事物之间寻找内在联系,使得不同的科学领域相互影响,相互促进,从而推动科学的发展,体现了科学研究的思想之美。

师:寻找说明对象这个活动让我们学习了丰富的科学知识,认识了科学的思维方式,也感受到科学小品的基本特点。

大屏幕出示:

科学小品:科学性、知识性。

活动二:筛选信息,探究说理过程。

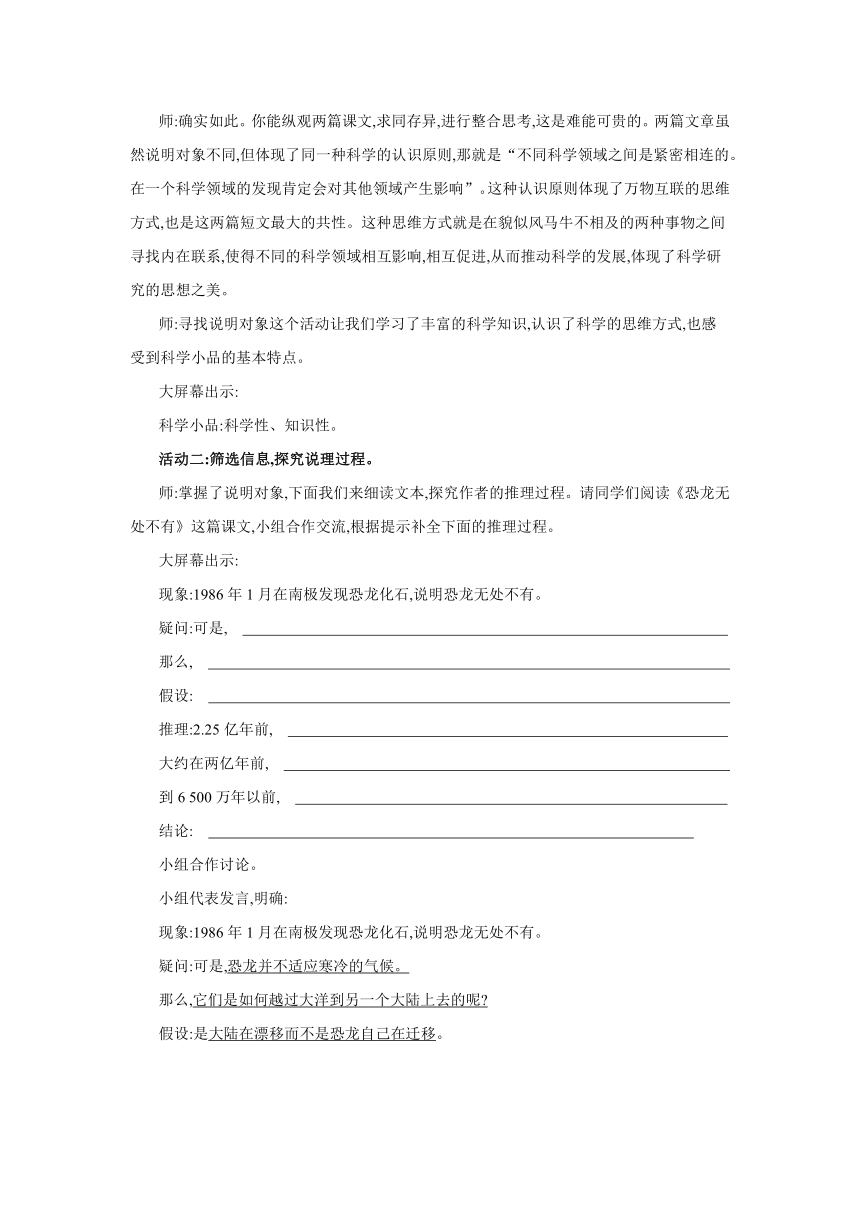

师:掌握了说明对象,下面我们来细读文本,探究作者的推理过程。请同学们阅读《恐龙无处不有》这篇课文,小组合作交流,根据提示补全下面的推理过程。

大屏幕出示:

现象:1986年1月在南极发现恐龙化石,说明恐龙无处不有。

疑问:可是,

那么,

假设:

推理:2.25亿年前,

大约在两亿年前,

到6 500万年以前,

结论:

小组合作讨论。

小组代表发言,明确:

现象:1986年1月在南极发现恐龙化石,说明恐龙无处不有。

疑问:可是,恐龙并不适应寒冷的气候。

那么,它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢

假设:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。

推理:2.25亿年前,最后一次完整的泛大陆形成,恐龙在泛大陆的不同地区舒适地生活;大约在两亿年前,泛大陆分裂为四部分,大陆相互分离时,每一个大陆都携带着自己的恐龙而去;到6 500万年以前,大陆已完全分开,恐龙灭绝,每个大陆上都留下了自己的恐龙化石。

结论:南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了强有力的证据。

师小结:你们的发言紧扣文本,展现了严密的推理过程,非常完整。通过你们的发言,我们清晰地了解到科学家对南极洲发现恐龙化石这一现象提出质疑,大胆假设,然后进行缜密的推理,最后得出“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”这一结论的过程。

师:那么《被压扁的沙子》这篇课文的推理过程又是怎样的呢 请同学们参照《恐龙无处不有》的推理过程说一说。

生:作者先写科学家对6 500万年前恐龙灭绝的原因提出了“撞击说”和“火山说”两种假设,接着通过对斯石英的发现及其结构进行分析,最后得出结论,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。

师:你的思路非常清晰,能完整地说出《被压扁的沙子》的推理过程,真是让人惊喜。作者是怎么用斯石英的发现证明“撞击说”的呢 你能具体说一说吗

生:作者先讲非常纯的沙子在超高压的状态下会变成斯石英;然后讲斯石英在850℃的温度下加热30分钟又会变成普通的沙子,所以说出现斯石英的地方肯定发生过撞击,而且肯定没有发生过火山活动;最后讲科学家在6 500万年前的岩层中发现了斯石英中存在的一种原子排列,从而证明“恐龙灭绝的原因是撞击”这一推论。

师:你具有很强的逻辑思维能力和表达能力,这个清晰的推理过程展现了科学家严密的思维,非常棒!

师:这两篇文章的推理环节一样吗

生:两篇文章的推理环节是一样的,都是由科学发现提出疑问,然后做出假设,接着对假设进行论证,最后得出结论。

师:就是说,两篇文章的推理过程都是提出疑问—做出假设—分析论证—得出结论。这些环节就是科学研究的过程,它们相互联系,相互影响,缺一不可。这样的推理过程体现了什么说明顺序呢

生:逻辑顺序。

师:能具体一些吗

生:由现象到本质的逻辑顺序。

师:是的,今天我们学到了由现象到本质的逻辑顺序。由现象到本质不仅是一种逻辑顺序,也是一种相互联系。我们的科学正是在现象与本质的互联中、在主要与次要的互联中、在概括与具体的互联中彼此推进,相互影响,发展进步。这种逻辑关联正是科学小品的基本特点,这一特点也展现了科学家科学严谨、求真务实的精神,值得我们学习。

大屏幕出示:

科学小品:逻辑性。

活动三:跳读课文,品读说明语言。

师:学习了科学小品逻辑性强的特点,我们来体会本课语言文字的魅力。

大屏幕出示:

1.如果看一张地图,并假定把非洲和南美洲拼合在一起,你就会看到它们拼合得多么天衣无缝。

2.你也可以在真空中对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢

3.位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。

4.当大陆相互分离时,每一个大陆都携带着自己的恐龙而去。

师:请大家品读这些句子,体会本文的语言特点。

生1:第1句讲的是发现“板块构造”理论的证据。“天衣无缝”这个词说明了南美洲和非洲其实原本是在一起的,如今的南美洲和非洲是大陆漂移的结果。

师:你能抓住“天衣无缝”这个关键词理解句子,非常不错。“天衣无缝”本义指仙女穿的天衣,不用针线制作,没有缝儿。用在这里就很容易让我们了解南美洲和非洲的海岸线相吻合的现象,理解“板块构造”理论,生动形象,通俗易懂。

师:文中像这样放在括号里的文字还有哪些呢

生1:比如“这不仅仅是一个学术问题,因为我们将来也许还会遇到这样或那样的大灾难(万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击)”。

师:你能说一说括号里文字的作用吗

生1:括号里的文字说明了研究恐龙灭绝的重要意义,让我们更容易了解文章内容。

师:看来括号里的文字就是起到补充说明的作用,谁再来举个例子

生2:“如果二氧化硅(即非常纯的沙子)处于超高压的状态,那么它的原子相距很近,从而变得极为致密。”这句话括号里的文字让我们知道二氧化硅就是非常纯的沙子。

师:这些括号里的文字属于补充说明文字,这些文字让抽象的科学知识变得通俗易懂。

生2:第2句讲金刚石通过真空加热可以变成原始碳。但人们不会这样做,因为金刚石太贵了,以此说明人们不会把斯石英加热变成普通的沙子。

师:这句话用金刚石经过高温加热可以变为普通的碳类比斯石英经过高温加热可以变为普通的沙子,使道理通俗易懂,也体现了语言的幽默风趣。

生2:第3句中作者用“十分之九”表示地球上绝大多数的冰都在南极冰盖。这个数字体现了说明文语言的准确性、严谨性。

师:准确严谨是说明文最基本的语言特点。这个“大冰箱”体现了说明文语言的什么特点呢

生2:我觉得这里运用了打比方的说明方法,将南极洲比作大冰箱,生动形象地表现了南极洲之冷,也体现了说明文语言的生动性。

师:确实,这个“大冰箱”还表现了语言的风趣幽默。像这样的句子还有吗

生2:有。比如“可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动”。

师:这样的比喻增加了文章的生动性。谁来分析第4句

生3:我从第4句中“分离”“携带”两个词看出,作者将“大陆”拟人化,生动形象地表现了在地壳运动中,大陆相互分离,恐龙被大陆带到各个地方的情形。

师:这句话体现了说明文语言的什么特点

生3:这句话体现了说明文语言的生动性。

师:大家的语言品析能力越来越强了。科学小品介绍的科学知识抽象深奥,有很多专业术语,相对难以理解,但是作者通过生动形象、通俗易懂的语言,使我们很轻松地明白了深刻的科学道理。

大屏幕出示:

科学小品:生动性、通俗性。

师:我们的三个活动分别体现了科学小品的三个特点,现在请同学们试着说一说什么是科学小品

生:科学小品就是运用生动形象、通俗易懂的语言,向读者介绍科学知识或科学道理的文体。

大屏幕出示:

科学小品用文学笔法来写,融科学性、知识性、生动性、通俗性于一体,使读者在文学欣赏中获得科学知识。

师小结:用文学的手法来说明科学的知识,将文学与科学互联,诞生了“科学小品”。

活动四:头脑风暴,运用技巧强思维。

1.师:本文的观点是“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”,请你从生活中选择一个例子,来证明这种观点。

学生思考并反馈。

预设:

示例一:瓦特发明蒸汽机,后期以蒸汽机为内核出现的内燃机不仅仅使工业进步,还让整个世界、各个行业都得到了助力。

示例二:现在科学家根据苍蝇的构造发明了微型飞行器,根据蟑螂的构造发明了太空探测器,甚至仿造人体视网膜制作微型感光器,置于盲人眼内,用来恢复视力……

示例三:制造业掌握磨光水晶的技术,做成透镜放大物体。显微镜的发明,使生物学向前迈进了一大步,人们进入了观察细胞的时代。

2.这两篇科普文章所传递的信息不是客观定论,而是一己之见。这一结论,很多人支持,但也有一些人反对,你持什么看法呢 同学们可以在课下查找有关资料继续探讨这一问题。

3.师:将不同事物相互关联,会有很多新的发明。在“互联网+”时代,说说你对作者观点的认知。

生:电视台将文物知识与戏剧艺术结合,创造了人们喜闻乐见的电视节目《国家宝藏》。

生:手机开发商将手机和照相机结合起来,研发了可拍照的手机。

生:开发者将汽车、定位系统和地图关联,开发了手机导航系统。

……

大屏幕出示:

万物互联是将人、流程、数据和事物结合在一起,使得网络连接变得更加相关,更有价值。简单地说,就是将现实的物理世界和互联网连接起来。

——来自百度百科

5G时代即将到来,5G影响的不只是电信业,还可以实现无人驾驶、无人机作业、无人超市、远程医疗手术、语音识别、同声传译等等功能,5G实现了万物互联。

——来自百度百科

师:以上两则材料给你的启发是什么

生:未来将是一个万物互联的时代。

师:老师相信这么多的万物互联事例一定激发了同学们的创新思维,现在我们来开展一次两分钟的头脑风暴,看你们能创造几种相互关联的事物

生:将汽车、飞机和船组合起来,形成多功能交通工具。

生:将写字软件和钢笔结合起来,让每一位同学都能写一手好字。

……

三、课堂小结

同学们,万物互联让我们的生活更精彩。掌握这种思维,运用这种思维,我们也能拥有改变社会、创造美好生活的能力!

四、作业

1.预习第7课《大雁归来》。

2.课外阅读阿西莫夫的其他作品,如《科学指南》。

【板书设计】

【教学目标】

1.寻找说明对象,掌握辨析说明对象的方法,初步认识万物互联的思想之美。(难点)

2.探究说理过程,认识科学研究环环相扣、逻辑严密的特点,把握文章阐明的事理。(重点)

3.品读说明语言,感受科学小品文生动形象、通俗易懂的语言特点,体会文学与科学的互联之妙。(重点)

4.开展头脑风暴,认识到生活因互联而精彩,激发学生形成万物互联的思维习惯。(难点)

【教学方法】

自主学习、合作探究。

【教学设计】

科普说明文作为向大众普及科学知识的一种文体,以其丰富的知识性、严密的逻辑性、生动的文学性为越来越多的人喜爱。作为教师,我们对科普说明文的解读不能局限于对知识的获得和理解,还应学习作者科学的思维方法。《阿西莫夫短文两篇》中的两篇短文都谈到了恐龙的灭绝,其中《恐龙无处不有》由南极洲发现恐龙化石,证明了“板块构造”理论的正确性;《被压扁的沙子》则由被压扁的沙子(斯石英)证明了“撞击说”。两篇文章不但内容相互关联,推理过程和语言风格也基本一致,同时还贯彻了“不同科学领域之间是紧密相连的”这一认识原则,展现出万物互联的思想,富有理趣和思想之美。教学中应将两篇文章整合在一起,指导学生理解课文内容、认识科学小品文、提升互联性思维。

【教学过程】

一、创设情境,导入新课

师:同学们好!6 500万年前,在地球上生活了1.6亿年的恐龙突然灭绝了,这成了生物史上的一大谜团。今天我们一起来学习美国著名科普作家、科幻小说家阿西莫夫的《阿西莫夫短文两篇》,看看他是怎样为我们揭开谜底的。

二、走进课堂

活动一:速读课文,寻找说明对象。

速读课文,找准对象。

师:学习说明文,找准说明对象是第一步。请大家速读《恐龙无处不有》,找出这篇文章的说明对象,并说说你是在哪里找到的。

大屏幕出示:

寻找说明对象的基本方法:

(1)明确全文是围绕什么来说明的。

(2)分清文章是事物说明文还是事理说明文。

(3)事物说明文的说明对象是具体事件,而事理说明文的说明对象往往是抽象的成因、本质、规律、关系、演变等。

学生自读课文,圈点勾画,反馈交流。

生1:我觉得题目《恐龙无处不有》就是本文的说明对象。

生2:我觉得本文的说明对象是“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”,我是在结尾处发现的。

生3:我觉得本文的说明对象在开头:“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响。”

质疑探究:

师:同学们说出了三种观点,究竟哪一种正确呢 文章的主体内容是辨析说明对象的主要依据,请大家结合课文内容来思考。

生1:说明文的说明对象一般看文章的标题、开头和结尾,本文的标题就概括了文章的主要内容,因此我判断标题就是说明对象。

生2:这篇文章先讲科学家在南极洲发现恐龙化石,然后将这个发现和泛大陆联系起来,证明了“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”这一理论,所以本文的说明对象应该是“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”。

生3:文章的开头作者用一句话点明观点:不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响。本文和《被压扁的沙子》两文的说明对象都是这一句话。

生2:文章开始的这一句话只是全文的起点,是全文逻辑的基石,文章的说明对象应该有别于作者的观点;其次,全文只有一个具体的例子,就是各个大洲都有恐龙,而一个单独的例证是不能得出“科学领域之间互相影响”这一结论的。

生4:我赞成生2的观点。科学小品文的开头绝大多数是引出下文,很少有直接说出说明对象的特征的。回到本单元的说明提示上来:人们常说,要崇尚科学,破除迷信。这就是说,在探索自然奥秘的过程中,要讲究科学精神、科学态度和科学的思想方法。这个单元的几篇课文,说明的事物事理有所不同,体现的科学的思想方法却是一致的。

这里其实讲得很明确。事理说明文的说明对象应该是一个科学的道理,其研究方向与“科学”相关。这样,回过头来再去看前面的几个表述,生1的显然不对,仅仅是一个证据;生3说的其实是“普遍事理”,属于认识论,是哲学的范畴;而生2讲的是生物学和地理学的结合,这才是科学事理的范畴。

师(鼓掌):你能根据文章的主要内容明确说明对象,分析到位,真的很不错。本文由在南极洲发现恐龙化石,说明恐龙无处不有,科学家将这个发现与地质学相联系,借此证明了“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”这一理论,所以,“恐龙无处不有”只是证据,本文的说明对象是“地壳在进行缓慢而又不可抗拒的运动”。由此可见,找说明对象不但要看文章标题,看首尾,还要用文章的主要内容作依据。

接下来请大家来找《被压扁的沙子》的说明对象。

生:《被压扁的沙子》先讲了恐龙灭绝的两种观点“撞击说”和“火山说”,然后用斯石英的发现说明了“造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击”,所以《被压扁的沙子》的说明对象是结尾所说的“造成恐龙灭绝的原因是撞击”。

师:你们能结合文章内容准确地找出说明对象,看来已经初步掌握辨析说明对象的方法了。同学们,本课的两篇短文在原文中就是编排在一起的,同在“地球科学新疆域”章节里,教材编者也把这两篇文章放在一课,它们究竟有什么关联呢

生1:两篇文章都谈到了恐龙。

生2:两篇文章都谈到了恐龙的灭绝。

生3:两篇文章都告诉了我们一些科学知识,比如“板块构造”“撞击说”“火山说”“斯石英”“泛大陆”等。

师:这真是一个重大发现!这个发现说明了科学小品的基本特点:知识性。

生4:两篇文章都说明了“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。

师:你能结合课文内容具体说一说吗

生4:在《恐龙无处不有》一文中,科学家在南极洲发现恐龙化石属于生物学范畴,而“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”属于地质学范畴。由南极洲发现恐龙化石证明“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”这一理论,就是生物学的发现促进了地质学的发展。而在《被压扁的沙子》一文中,斯石英的发现属于物理学范畴,“恐龙灭绝的原因”属于生物学范畴,科学家由斯石英的发现证明“造成恐龙灭绝的原因应该是撞击”,就是物理学的发现影响了生物学的发展。

师:确实如此。你能纵观两篇课文,求同存异,进行整合思考,这是难能可贵的。两篇文章虽然说明对象不同,但体现了同一种科学的认识原则,那就是“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。这种认识原则体现了万物互联的思维方式,也是这两篇短文最大的共性。这种思维方式就是在貌似风马牛不相及的两种事物之间寻找内在联系,使得不同的科学领域相互影响,相互促进,从而推动科学的发展,体现了科学研究的思想之美。

师:寻找说明对象这个活动让我们学习了丰富的科学知识,认识了科学的思维方式,也感受到科学小品的基本特点。

大屏幕出示:

科学小品:科学性、知识性。

活动二:筛选信息,探究说理过程。

师:掌握了说明对象,下面我们来细读文本,探究作者的推理过程。请同学们阅读《恐龙无处不有》这篇课文,小组合作交流,根据提示补全下面的推理过程。

大屏幕出示:

现象:1986年1月在南极发现恐龙化石,说明恐龙无处不有。

疑问:可是,

那么,

假设:

推理:2.25亿年前,

大约在两亿年前,

到6 500万年以前,

结论:

小组合作讨论。

小组代表发言,明确:

现象:1986年1月在南极发现恐龙化石,说明恐龙无处不有。

疑问:可是,恐龙并不适应寒冷的气候。

那么,它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢

假设:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。

推理:2.25亿年前,最后一次完整的泛大陆形成,恐龙在泛大陆的不同地区舒适地生活;大约在两亿年前,泛大陆分裂为四部分,大陆相互分离时,每一个大陆都携带着自己的恐龙而去;到6 500万年以前,大陆已完全分开,恐龙灭绝,每个大陆上都留下了自己的恐龙化石。

结论:南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了强有力的证据。

师小结:你们的发言紧扣文本,展现了严密的推理过程,非常完整。通过你们的发言,我们清晰地了解到科学家对南极洲发现恐龙化石这一现象提出质疑,大胆假设,然后进行缜密的推理,最后得出“地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动”这一结论的过程。

师:那么《被压扁的沙子》这篇课文的推理过程又是怎样的呢 请同学们参照《恐龙无处不有》的推理过程说一说。

生:作者先写科学家对6 500万年前恐龙灭绝的原因提出了“撞击说”和“火山说”两种假设,接着通过对斯石英的发现及其结构进行分析,最后得出结论,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。

师:你的思路非常清晰,能完整地说出《被压扁的沙子》的推理过程,真是让人惊喜。作者是怎么用斯石英的发现证明“撞击说”的呢 你能具体说一说吗

生:作者先讲非常纯的沙子在超高压的状态下会变成斯石英;然后讲斯石英在850℃的温度下加热30分钟又会变成普通的沙子,所以说出现斯石英的地方肯定发生过撞击,而且肯定没有发生过火山活动;最后讲科学家在6 500万年前的岩层中发现了斯石英中存在的一种原子排列,从而证明“恐龙灭绝的原因是撞击”这一推论。

师:你具有很强的逻辑思维能力和表达能力,这个清晰的推理过程展现了科学家严密的思维,非常棒!

师:这两篇文章的推理环节一样吗

生:两篇文章的推理环节是一样的,都是由科学发现提出疑问,然后做出假设,接着对假设进行论证,最后得出结论。

师:就是说,两篇文章的推理过程都是提出疑问—做出假设—分析论证—得出结论。这些环节就是科学研究的过程,它们相互联系,相互影响,缺一不可。这样的推理过程体现了什么说明顺序呢

生:逻辑顺序。

师:能具体一些吗

生:由现象到本质的逻辑顺序。

师:是的,今天我们学到了由现象到本质的逻辑顺序。由现象到本质不仅是一种逻辑顺序,也是一种相互联系。我们的科学正是在现象与本质的互联中、在主要与次要的互联中、在概括与具体的互联中彼此推进,相互影响,发展进步。这种逻辑关联正是科学小品的基本特点,这一特点也展现了科学家科学严谨、求真务实的精神,值得我们学习。

大屏幕出示:

科学小品:逻辑性。

活动三:跳读课文,品读说明语言。

师:学习了科学小品逻辑性强的特点,我们来体会本课语言文字的魅力。

大屏幕出示:

1.如果看一张地图,并假定把非洲和南美洲拼合在一起,你就会看到它们拼合得多么天衣无缝。

2.你也可以在真空中对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢

3.位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。

4.当大陆相互分离时,每一个大陆都携带着自己的恐龙而去。

师:请大家品读这些句子,体会本文的语言特点。

生1:第1句讲的是发现“板块构造”理论的证据。“天衣无缝”这个词说明了南美洲和非洲其实原本是在一起的,如今的南美洲和非洲是大陆漂移的结果。

师:你能抓住“天衣无缝”这个关键词理解句子,非常不错。“天衣无缝”本义指仙女穿的天衣,不用针线制作,没有缝儿。用在这里就很容易让我们了解南美洲和非洲的海岸线相吻合的现象,理解“板块构造”理论,生动形象,通俗易懂。

师:文中像这样放在括号里的文字还有哪些呢

生1:比如“这不仅仅是一个学术问题,因为我们将来也许还会遇到这样或那样的大灾难(万一哪天某个星体要撞击地球,我们也许会知道如何来避免这种撞击)”。

师:你能说一说括号里文字的作用吗

生1:括号里的文字说明了研究恐龙灭绝的重要意义,让我们更容易了解文章内容。

师:看来括号里的文字就是起到补充说明的作用,谁再来举个例子

生2:“如果二氧化硅(即非常纯的沙子)处于超高压的状态,那么它的原子相距很近,从而变得极为致密。”这句话括号里的文字让我们知道二氧化硅就是非常纯的沙子。

师:这些括号里的文字属于补充说明文字,这些文字让抽象的科学知识变得通俗易懂。

生2:第2句讲金刚石通过真空加热可以变成原始碳。但人们不会这样做,因为金刚石太贵了,以此说明人们不会把斯石英加热变成普通的沙子。

师:这句话用金刚石经过高温加热可以变为普通的碳类比斯石英经过高温加热可以变为普通的沙子,使道理通俗易懂,也体现了语言的幽默风趣。

生2:第3句中作者用“十分之九”表示地球上绝大多数的冰都在南极冰盖。这个数字体现了说明文语言的准确性、严谨性。

师:准确严谨是说明文最基本的语言特点。这个“大冰箱”体现了说明文语言的什么特点呢

生2:我觉得这里运用了打比方的说明方法,将南极洲比作大冰箱,生动形象地表现了南极洲之冷,也体现了说明文语言的生动性。

师:确实,这个“大冰箱”还表现了语言的风趣幽默。像这样的句子还有吗

生2:有。比如“可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动”。

师:这样的比喻增加了文章的生动性。谁来分析第4句

生3:我从第4句中“分离”“携带”两个词看出,作者将“大陆”拟人化,生动形象地表现了在地壳运动中,大陆相互分离,恐龙被大陆带到各个地方的情形。

师:这句话体现了说明文语言的什么特点

生3:这句话体现了说明文语言的生动性。

师:大家的语言品析能力越来越强了。科学小品介绍的科学知识抽象深奥,有很多专业术语,相对难以理解,但是作者通过生动形象、通俗易懂的语言,使我们很轻松地明白了深刻的科学道理。

大屏幕出示:

科学小品:生动性、通俗性。

师:我们的三个活动分别体现了科学小品的三个特点,现在请同学们试着说一说什么是科学小品

生:科学小品就是运用生动形象、通俗易懂的语言,向读者介绍科学知识或科学道理的文体。

大屏幕出示:

科学小品用文学笔法来写,融科学性、知识性、生动性、通俗性于一体,使读者在文学欣赏中获得科学知识。

师小结:用文学的手法来说明科学的知识,将文学与科学互联,诞生了“科学小品”。

活动四:头脑风暴,运用技巧强思维。

1.师:本文的观点是“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”,请你从生活中选择一个例子,来证明这种观点。

学生思考并反馈。

预设:

示例一:瓦特发明蒸汽机,后期以蒸汽机为内核出现的内燃机不仅仅使工业进步,还让整个世界、各个行业都得到了助力。

示例二:现在科学家根据苍蝇的构造发明了微型飞行器,根据蟑螂的构造发明了太空探测器,甚至仿造人体视网膜制作微型感光器,置于盲人眼内,用来恢复视力……

示例三:制造业掌握磨光水晶的技术,做成透镜放大物体。显微镜的发明,使生物学向前迈进了一大步,人们进入了观察细胞的时代。

2.这两篇科普文章所传递的信息不是客观定论,而是一己之见。这一结论,很多人支持,但也有一些人反对,你持什么看法呢 同学们可以在课下查找有关资料继续探讨这一问题。

3.师:将不同事物相互关联,会有很多新的发明。在“互联网+”时代,说说你对作者观点的认知。

生:电视台将文物知识与戏剧艺术结合,创造了人们喜闻乐见的电视节目《国家宝藏》。

生:手机开发商将手机和照相机结合起来,研发了可拍照的手机。

生:开发者将汽车、定位系统和地图关联,开发了手机导航系统。

……

大屏幕出示:

万物互联是将人、流程、数据和事物结合在一起,使得网络连接变得更加相关,更有价值。简单地说,就是将现实的物理世界和互联网连接起来。

——来自百度百科

5G时代即将到来,5G影响的不只是电信业,还可以实现无人驾驶、无人机作业、无人超市、远程医疗手术、语音识别、同声传译等等功能,5G实现了万物互联。

——来自百度百科

师:以上两则材料给你的启发是什么

生:未来将是一个万物互联的时代。

师:老师相信这么多的万物互联事例一定激发了同学们的创新思维,现在我们来开展一次两分钟的头脑风暴,看你们能创造几种相互关联的事物

生:将汽车、飞机和船组合起来,形成多功能交通工具。

生:将写字软件和钢笔结合起来,让每一位同学都能写一手好字。

……

三、课堂小结

同学们,万物互联让我们的生活更精彩。掌握这种思维,运用这种思维,我们也能拥有改变社会、创造美好生活的能力!

四、作业

1.预习第7课《大雁归来》。

2.课外阅读阿西莫夫的其他作品,如《科学指南》。

【板书设计】

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读