2022年江苏省常州市历史中考试卷(word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 2022年江苏省常州市历史中考试卷(word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 91.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-07 17:04:54 | ||

图片预览

文档简介

常州市二○二二年初中学业水平考试

历史试题(共50分)

一、单项选择题:本大题共14小题,每小题1.5分,共21分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

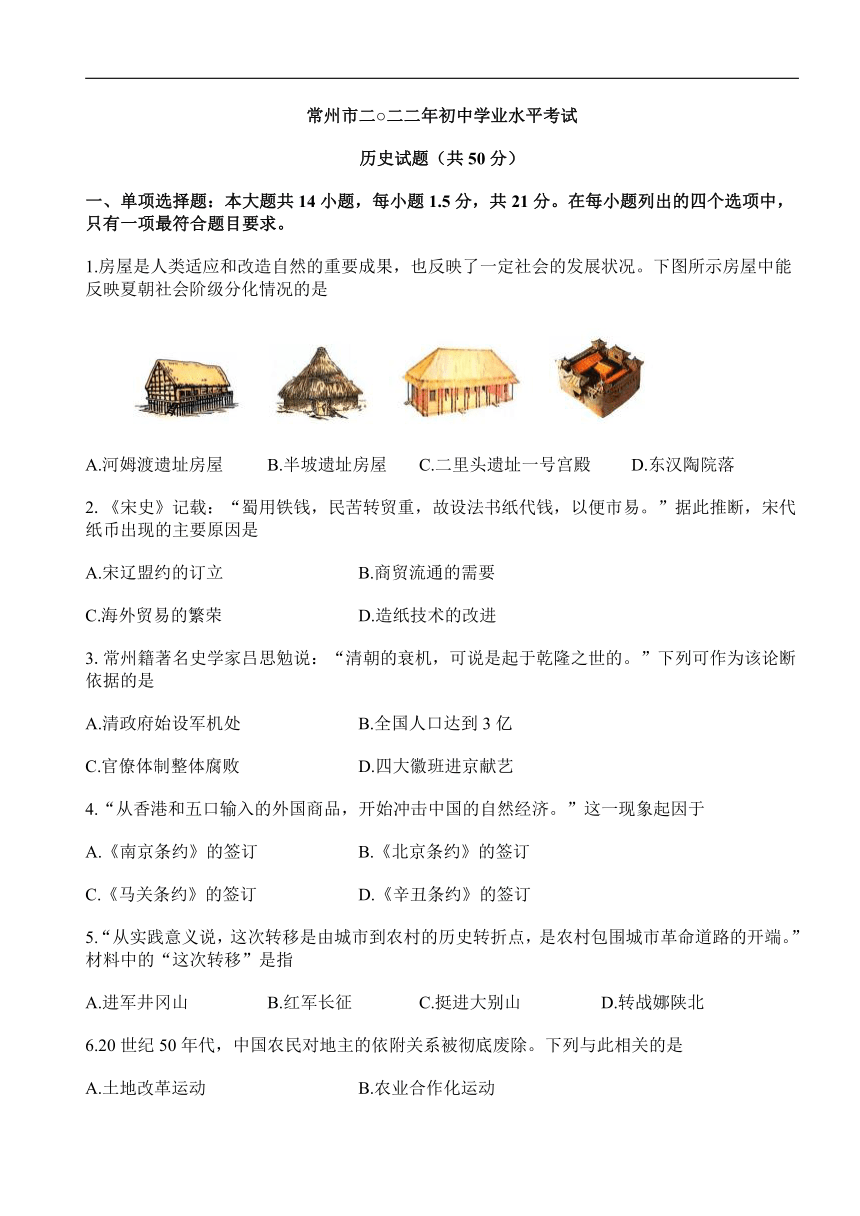

1.房屋是人类适应和改造自然的重要成果,也反映了一定社会的发展状况。下图所示房屋中能反映夏朝社会阶级分化情况的是

A.河姆渡遗址房屋 B.半坡遗址房屋 C.二里头遗址一号宫殿 D.东汉陶院落

2.《宋史》记载:“蜀用铁钱,民苦转贸重,故设法书纸代钱,以便市易。”据此推断,宋代纸币出现的主要原因是

A.宋辽盟约的订立 B.商贸流通的需要

C.海外贸易的繁荣 D.造纸技术的改进

3.常州籍著名史学家吕思勉说:“清朝的衰机,可说是起于乾隆之世的。”下列可作为该论断依据的是

A.清政府始设军机处 B.全国人口达到3亿

C.官僚体制整体腐败 D.四大徽班进京献艺

4.“从香港和五口输入的外国商品,开始冲击中国的自然经济。”这一现象起因于

A.《南京条约》的签订 B.《北京条约》的签订

C.《马关条约》的签订 D.《辛丑条约》的签订

5.“从实践意义说,这次转移是由城市到农村的历史转折点,是农村包围城市革命道路的开端。”材料中的“这次转移”是指

A.进军井冈山 B.红军长征 C.挺进大别山 D.转战娜陕北

6.20世纪50年代,中国农民对地主的依附关系被彻底废除。下列与此相关的是

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.人民公社化运动 D.家庭联产承包责任制

7.20世纪70年代,周恩来明确表示:“中国和美国之间没有别的问题,关键问题就是台湾问题。”因此,发展中美关系必须始终坚持

A.和平共处原则 B.求同存异方针

C.合作共赢方针 D.一个中国原则

8.《十二铜表法》是欧洲法学的渊源,是平民与贵族长期斗争的成果。它诞生于

A.伯里克利主玫时期 B.罗马共和国时期

C.查士丁尼执政时期 D.查理曼帝国时期

9.阿拉伯文化承前启后、沟通东西,被认为是“居于中间的文明”。下列史实可以证明这一观点的是

A.金字塔的修建 B.阿拉伯数字形成

C.三角贸易兴盛 D.美洲州作物的传播

10.16世纪上半叶,欧洲人看待世界的方式被探险家的发现改变了。这些探险家在证实世界广阔无垠的同时,也

A.开始了殖民掠夺 B.推翻了等级制度

C.传播了民主思想 D.终结了君主专制

11.“市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和

机器引起了工业生产的革命。”这揭示了

A.光荣革命的影响 B.资本主义萌芽的出现

C.工业革命的背景 D.美国独立战争的起因

12.某文献写道:“随着大工业的发展,资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身也就从它的脚

下被挖掉了。它首先生产的是它自身的掘墓人。”此处“掘墓人”是指

A.庄园农奴 B.市民阶层

C.黑人奴隶 D.无产阶级

13.“当第一次世界大战结束时,曾经酿成这场战争的那个大问题一一德国问题,仍引旧摆在国际事务的中心。”这预示着

A.德、奥、意三国同盟正式形成 B.第二次世界大战祸根已然埋下

C.欧洲冷战对峙的局面基本形成 D.欧洲各国将“用一个声音说话”

14.右图为《西方主要国家妇女获得选举权时间表》,据此,可以推断

西方主要国家妇女获得选举权时间表

澳大利亚 1902年

加拿大 1918年

德国、奥地利 1919年

美国 1920年

英国 1928年

西班牙 1931年

法国 1944年

意大利 1945年

瑞士 1971年

A.民主制度消除男女差别

B,教育普及推动男女平等

C.社会保障制度日趋完善

D.妇女政治权利有所提高

二、材料解折题:本大题共3小题,第15题9分,第16题9分,第17题11分,共29分。

15.(9分)阅读下列材料:

材料一 儒家强调民心向背在治国平天下中的重要。这种思想出发点是为了求得统治地位的稳固,但“得民心者得天下”确是古今中外屡试不爽的真理。

——————摘编自张岂之主编《中国历史·先秦卷》

材料二 汉初与民休息之时,为汉文帝所重用的贾谊,提出民为一切之本,为政以此为要为大,应当厚民、安民,切戒薄民、害民。

——————摘编自施丁《贵谊的“民本”思想》

材料三 历史反复证明,凡是在民本问题上处理得比较好的时期,大一统社会发展就比较平稳;凡是在这个问题上处理不好以致尖锐对立的时期,社会就会动荡,甚至导致政权的灭亡。

——————摘自卜宪群《谈我国历史上的“大一统”思想与国家治理》

请回答:

据材料一并结合所学,概括儒家学派在“民心”问题上的主要主张。(1分)

据材料二并结合所学,简述汉文帝是如何实践贾谊的主张的。(3分)

结合所学,请用隋唐时期的史实从正反两方面说明材料三的观点。(4分)

综合上述材料,统治者重视“民心”“民本”的根本目的是什么?(1分)

16.(9分)阅读下列材料:

材料一 辛亥革命对推动中国社会进步、促进中国人民思想解放所起的作用是不能低估的。但它以同旧势力妥协告终。它的失败使人们逐渐觉悟到在中国的历史条件下建立资产阶级共和国是不可能的,必须另外探索新的道路来求得国家的独立富强和人民的自由幸福。

——————摘编自胡绳主编《中国共产党的七十年》

材料二 刚刚成立的中国共产党,深刻认识到,如果不先推倒祸国殃民的大小军阀及帝国主义,一切英好理想的实现都无从谈起。

——————摘编自《中国共产党简史》(2021年版)

材料三 1992年,邓小平发表重要淡话,从理论上深刻回答了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题,为中国改革开放注入新的生机和活力。

——————摘编自《新中国70年》

请回答:

据材料一,概括辛革命的历史影响。此后中国人找到了怎样的“新道路”?(3分)

依据材料二的“认识”,中国共产党提出了怎样的革命纲领?(2分)

据材料三并结合所学,概述邓小平回答了哪些“重大认识问题”。(2分)

从上述中国共产党的探索历程中,可以总结得出那些历史经验?(2分)

17.(11分)阅读下列材料:

材料一 德川幕府统治下的1865至1867年间,平均每年发生的农民起义为50余次,城市贫民起义超过16次。19世纪中期,欧美列强纷纷侵入亚洲各国,日本也不可避免地成为殖民的对象。

——————摘编自徐蓝《世界近现代史》

材料二 从1919年起实行粮食征收制,农民无偿地按摊派的数额把“余粮”交给国家,却很少能得到补偿。农民对此此其不满,暴动此起彼伏。

——————摘编自左凤荣、沈志华《俄国现代化的曲折历程》

材料三

1931-1932年美国经济指标(部分)(以1925年为100)

工业生产 工厂就业 工厂工资额

1931年3月 87 78 75

1931年9月 76 73 62

1932年6月 59 60 43

——————摘编自金德尔伯格《1929-1939世界经济萧条》

请回答:

(1)据材料一,概括当时日本面临的内忧外患。结合所学,指出日本为解决危机而采取的重

大行动。(3分)

(2)据材料二并结合所学,针对农民的“不满”,列宁采取了哪些举措?这产生了怎样的政

治影响?(3分)

(3)据材料三并结合所学,评述美国政府解决这些经济问题的对策。(4分)

(4)综合上述材料,概括以上各国解决危机的共同策略。(1分)

常州市二○二二年初中学业水平考试

历史试题参考答案及评分意见

一、单项选择题:本大题共14小题,每小题1.5分,共21分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

答案 C B C A A A D B B A C D B D

二、材料解析题:本大题共3小题,第15题9分,第16题9分,第17题11分,共29分。

15.(9分)

(1)主张:以德治国、爱惜民力、反对苛政,仁政、民贵君轻,得民心者得天下。(1点即可,共1分)

(2)实践:提倡以农为本,减轻赋税和徭役,重视以德化民,废除严刑峻法,提倡勤俭治国。(至少写出3点,每点1分,共3分)

(3)正面:唐朝贞观之治(或隋文帝统治时期、唐朝开元盛世等),统治者注意爱惜民力、发展生产、减轻负担,国家政治清明、经济发展、社会安定,大一统国家得到巩固。(史实1分,简要说明1分,共2分)

反面:隋炀帝暴政(或唐玄宗统治后期等),统治者滥用民力,奢修享受,人民负担沉重,导致政权灭亡(或战乱)。(史实1分,简要说明1分,共2分)

(4)根本目的:巩固统治。(1分)

16.(9分)

(1)影响:辛亥革命极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。(1点即可,1分)辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取,革命没有从根本上改变中国半殖民地半封建社会性质。(1点即可,1分)

新道路:新民主主义革命。(1分)

(2)革命纲领:在民主革命阶段,党的主要任务是打倒军阀,推翻帝国主义的压迫,将中国统一为真正的民主共和国。(2分)

(3)重大认识问题:什么是社会主义,怎样建设社会主义,社会主义的本质,计划和市场的关系问题等。(至少写出2点,每点1分,共2分)

(4)历史经验:坚持实事求是,坚持理论创新,坚持独立自主,坚持人民至上等。(至少写出2点,每点1分,共2分,其他言之有理酌情给分)

17.(11分)

(1)内忧:社会矛盾尖锐;(1分)外患:西方列强入侵。(1分)

重大行动:明治维新。(1分)

(2)举措:以征收粮食税代替余粮征集制;允许使用雇佣劳动力和出租土地;农民可

以自由买卖纳税后的剩余产品,实行自由贸易。(2点即可,2分)

政治影响:巩固了工农联盟。(1分)

(3)评述:美国通过《全国工业复兴法以《全国劳工关系法》《社会保障法》开展失业救济,推行“以工代赈”,兴建公共设施等,使工业生产有所恢复,就业人数逐步增加,经济开始缓慢复苏,人民生活得到改善;有助于完善公共基础设施,完善资本主义制度。但这些措施,没有改变资本主义的本质,无法解决美国社会的根本矛盾。(4分,其他言之有理酌情给分)

(4)策略:进行改革或政策的调整。(1分)

历史试题(共50分)

一、单项选择题:本大题共14小题,每小题1.5分,共21分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.房屋是人类适应和改造自然的重要成果,也反映了一定社会的发展状况。下图所示房屋中能反映夏朝社会阶级分化情况的是

A.河姆渡遗址房屋 B.半坡遗址房屋 C.二里头遗址一号宫殿 D.东汉陶院落

2.《宋史》记载:“蜀用铁钱,民苦转贸重,故设法书纸代钱,以便市易。”据此推断,宋代纸币出现的主要原因是

A.宋辽盟约的订立 B.商贸流通的需要

C.海外贸易的繁荣 D.造纸技术的改进

3.常州籍著名史学家吕思勉说:“清朝的衰机,可说是起于乾隆之世的。”下列可作为该论断依据的是

A.清政府始设军机处 B.全国人口达到3亿

C.官僚体制整体腐败 D.四大徽班进京献艺

4.“从香港和五口输入的外国商品,开始冲击中国的自然经济。”这一现象起因于

A.《南京条约》的签订 B.《北京条约》的签订

C.《马关条约》的签订 D.《辛丑条约》的签订

5.“从实践意义说,这次转移是由城市到农村的历史转折点,是农村包围城市革命道路的开端。”材料中的“这次转移”是指

A.进军井冈山 B.红军长征 C.挺进大别山 D.转战娜陕北

6.20世纪50年代,中国农民对地主的依附关系被彻底废除。下列与此相关的是

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.人民公社化运动 D.家庭联产承包责任制

7.20世纪70年代,周恩来明确表示:“中国和美国之间没有别的问题,关键问题就是台湾问题。”因此,发展中美关系必须始终坚持

A.和平共处原则 B.求同存异方针

C.合作共赢方针 D.一个中国原则

8.《十二铜表法》是欧洲法学的渊源,是平民与贵族长期斗争的成果。它诞生于

A.伯里克利主玫时期 B.罗马共和国时期

C.查士丁尼执政时期 D.查理曼帝国时期

9.阿拉伯文化承前启后、沟通东西,被认为是“居于中间的文明”。下列史实可以证明这一观点的是

A.金字塔的修建 B.阿拉伯数字形成

C.三角贸易兴盛 D.美洲州作物的传播

10.16世纪上半叶,欧洲人看待世界的方式被探险家的发现改变了。这些探险家在证实世界广阔无垠的同时,也

A.开始了殖民掠夺 B.推翻了等级制度

C.传播了民主思想 D.终结了君主专制

11.“市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和

机器引起了工业生产的革命。”这揭示了

A.光荣革命的影响 B.资本主义萌芽的出现

C.工业革命的背景 D.美国独立战争的起因

12.某文献写道:“随着大工业的发展,资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身也就从它的脚

下被挖掉了。它首先生产的是它自身的掘墓人。”此处“掘墓人”是指

A.庄园农奴 B.市民阶层

C.黑人奴隶 D.无产阶级

13.“当第一次世界大战结束时,曾经酿成这场战争的那个大问题一一德国问题,仍引旧摆在国际事务的中心。”这预示着

A.德、奥、意三国同盟正式形成 B.第二次世界大战祸根已然埋下

C.欧洲冷战对峙的局面基本形成 D.欧洲各国将“用一个声音说话”

14.右图为《西方主要国家妇女获得选举权时间表》,据此,可以推断

西方主要国家妇女获得选举权时间表

澳大利亚 1902年

加拿大 1918年

德国、奥地利 1919年

美国 1920年

英国 1928年

西班牙 1931年

法国 1944年

意大利 1945年

瑞士 1971年

A.民主制度消除男女差别

B,教育普及推动男女平等

C.社会保障制度日趋完善

D.妇女政治权利有所提高

二、材料解折题:本大题共3小题,第15题9分,第16题9分,第17题11分,共29分。

15.(9分)阅读下列材料:

材料一 儒家强调民心向背在治国平天下中的重要。这种思想出发点是为了求得统治地位的稳固,但“得民心者得天下”确是古今中外屡试不爽的真理。

——————摘编自张岂之主编《中国历史·先秦卷》

材料二 汉初与民休息之时,为汉文帝所重用的贾谊,提出民为一切之本,为政以此为要为大,应当厚民、安民,切戒薄民、害民。

——————摘编自施丁《贵谊的“民本”思想》

材料三 历史反复证明,凡是在民本问题上处理得比较好的时期,大一统社会发展就比较平稳;凡是在这个问题上处理不好以致尖锐对立的时期,社会就会动荡,甚至导致政权的灭亡。

——————摘自卜宪群《谈我国历史上的“大一统”思想与国家治理》

请回答:

据材料一并结合所学,概括儒家学派在“民心”问题上的主要主张。(1分)

据材料二并结合所学,简述汉文帝是如何实践贾谊的主张的。(3分)

结合所学,请用隋唐时期的史实从正反两方面说明材料三的观点。(4分)

综合上述材料,统治者重视“民心”“民本”的根本目的是什么?(1分)

16.(9分)阅读下列材料:

材料一 辛亥革命对推动中国社会进步、促进中国人民思想解放所起的作用是不能低估的。但它以同旧势力妥协告终。它的失败使人们逐渐觉悟到在中国的历史条件下建立资产阶级共和国是不可能的,必须另外探索新的道路来求得国家的独立富强和人民的自由幸福。

——————摘编自胡绳主编《中国共产党的七十年》

材料二 刚刚成立的中国共产党,深刻认识到,如果不先推倒祸国殃民的大小军阀及帝国主义,一切英好理想的实现都无从谈起。

——————摘编自《中国共产党简史》(2021年版)

材料三 1992年,邓小平发表重要淡话,从理论上深刻回答了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题,为中国改革开放注入新的生机和活力。

——————摘编自《新中国70年》

请回答:

据材料一,概括辛革命的历史影响。此后中国人找到了怎样的“新道路”?(3分)

依据材料二的“认识”,中国共产党提出了怎样的革命纲领?(2分)

据材料三并结合所学,概述邓小平回答了哪些“重大认识问题”。(2分)

从上述中国共产党的探索历程中,可以总结得出那些历史经验?(2分)

17.(11分)阅读下列材料:

材料一 德川幕府统治下的1865至1867年间,平均每年发生的农民起义为50余次,城市贫民起义超过16次。19世纪中期,欧美列强纷纷侵入亚洲各国,日本也不可避免地成为殖民的对象。

——————摘编自徐蓝《世界近现代史》

材料二 从1919年起实行粮食征收制,农民无偿地按摊派的数额把“余粮”交给国家,却很少能得到补偿。农民对此此其不满,暴动此起彼伏。

——————摘编自左凤荣、沈志华《俄国现代化的曲折历程》

材料三

1931-1932年美国经济指标(部分)(以1925年为100)

工业生产 工厂就业 工厂工资额

1931年3月 87 78 75

1931年9月 76 73 62

1932年6月 59 60 43

——————摘编自金德尔伯格《1929-1939世界经济萧条》

请回答:

(1)据材料一,概括当时日本面临的内忧外患。结合所学,指出日本为解决危机而采取的重

大行动。(3分)

(2)据材料二并结合所学,针对农民的“不满”,列宁采取了哪些举措?这产生了怎样的政

治影响?(3分)

(3)据材料三并结合所学,评述美国政府解决这些经济问题的对策。(4分)

(4)综合上述材料,概括以上各国解决危机的共同策略。(1分)

常州市二○二二年初中学业水平考试

历史试题参考答案及评分意见

一、单项选择题:本大题共14小题,每小题1.5分,共21分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

答案 C B C A A A D B B A C D B D

二、材料解析题:本大题共3小题,第15题9分,第16题9分,第17题11分,共29分。

15.(9分)

(1)主张:以德治国、爱惜民力、反对苛政,仁政、民贵君轻,得民心者得天下。(1点即可,共1分)

(2)实践:提倡以农为本,减轻赋税和徭役,重视以德化民,废除严刑峻法,提倡勤俭治国。(至少写出3点,每点1分,共3分)

(3)正面:唐朝贞观之治(或隋文帝统治时期、唐朝开元盛世等),统治者注意爱惜民力、发展生产、减轻负担,国家政治清明、经济发展、社会安定,大一统国家得到巩固。(史实1分,简要说明1分,共2分)

反面:隋炀帝暴政(或唐玄宗统治后期等),统治者滥用民力,奢修享受,人民负担沉重,导致政权灭亡(或战乱)。(史实1分,简要说明1分,共2分)

(4)根本目的:巩固统治。(1分)

16.(9分)

(1)影响:辛亥革命极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。(1点即可,1分)辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取,革命没有从根本上改变中国半殖民地半封建社会性质。(1点即可,1分)

新道路:新民主主义革命。(1分)

(2)革命纲领:在民主革命阶段,党的主要任务是打倒军阀,推翻帝国主义的压迫,将中国统一为真正的民主共和国。(2分)

(3)重大认识问题:什么是社会主义,怎样建设社会主义,社会主义的本质,计划和市场的关系问题等。(至少写出2点,每点1分,共2分)

(4)历史经验:坚持实事求是,坚持理论创新,坚持独立自主,坚持人民至上等。(至少写出2点,每点1分,共2分,其他言之有理酌情给分)

17.(11分)

(1)内忧:社会矛盾尖锐;(1分)外患:西方列强入侵。(1分)

重大行动:明治维新。(1分)

(2)举措:以征收粮食税代替余粮征集制;允许使用雇佣劳动力和出租土地;农民可

以自由买卖纳税后的剩余产品,实行自由贸易。(2点即可,2分)

政治影响:巩固了工农联盟。(1分)

(3)评述:美国通过《全国工业复兴法以《全国劳工关系法》《社会保障法》开展失业救济,推行“以工代赈”,兴建公共设施等,使工业生产有所恢复,就业人数逐步增加,经济开始缓慢复苏,人民生活得到改善;有助于完善公共基础设施,完善资本主义制度。但这些措施,没有改变资本主义的本质,无法解决美国社会的根本矛盾。(4分,其他言之有理酌情给分)

(4)策略:进行改革或政策的调整。(1分)

同课章节目录