第二单元 生产工具与劳作方式 复习课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第二单元 生产工具与劳作方式 复习课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-08 10:06:47 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第二单元生产工具与劳作方式

统编版高中历史选择性必修二经济与社会生活

课程标准

了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

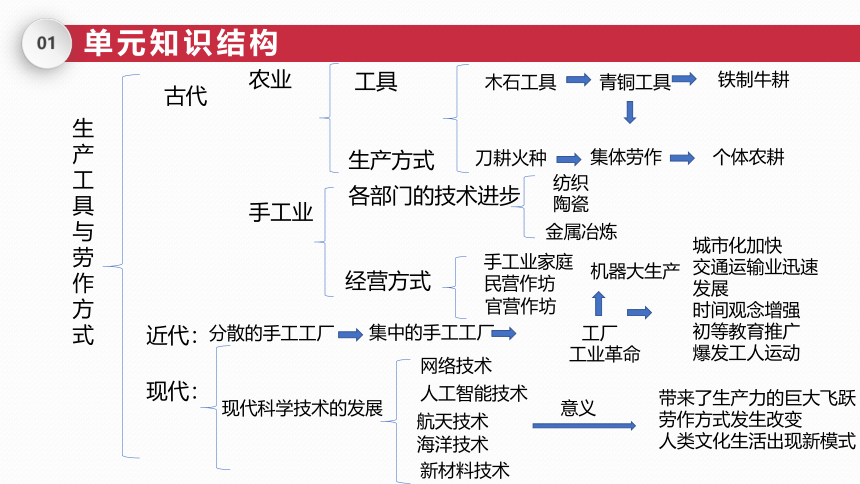

单元知识结构

01

生产工具与劳作方式

古代

农业

手工业

工具

木石工具

生产方式

青铜工具

铁制牛耕

刀耕火种

集体劳作

个体农耕

各部门的技术进步

经营方式

纺织

陶瓷

金属冶炼

手工业家庭

民营作坊

官营作坊

近代:

分散的手工工厂

集中的手工工厂

工厂

机器大生产

工业革命

城市化加快

交通运输业迅速发展

时间观念增强

初等教育推广

爆发工人运动

现代:

现代科学技术的发展

网络技术

人工智能技术

航天技术

海洋技术

新材料技术

意义

带来了生产力的巨大飞跃

劳作方式发生改变

人类文化生活出现新模式

基础知识梳理

02

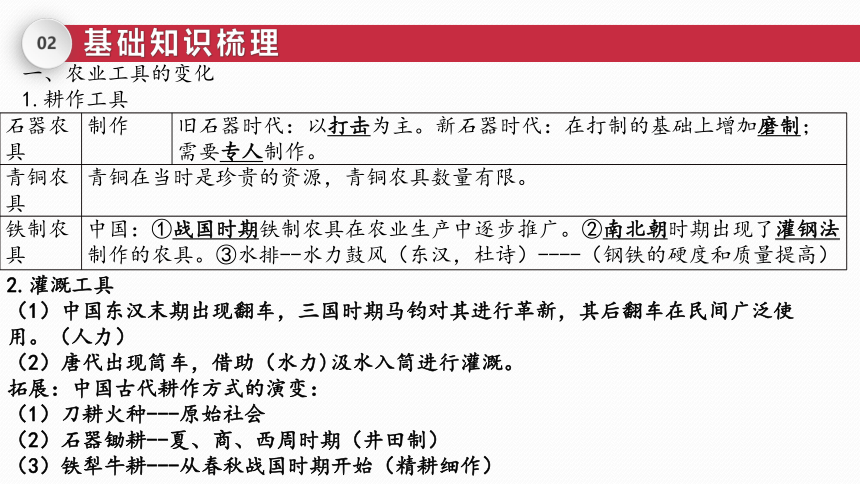

一、农业工具的变化

1.耕作工具

石器农具 制作 旧石器时代:以打击为主。新石器时代:在打制的基础上增加磨制;需要专人制作。

青铜农具 青铜在当时是珍贵的资源,青铜农具数量有限。

铁制农具 中国:①战国时期铁制农具在农业生产中逐步推广。②南北朝时期出现了灌钢法制作的农具。③水排--水力鼓风(东汉,杜诗)----(钢铁的硬度和质量提高)

2.灌溉工具

(1)中国东汉末期出现翻车,三国时期马钧对其进行革新,其后翻车在民间广泛使用。(人力)

(2)唐代出现筒车,借助(水力)汲水入筒进行灌溉。

拓展:中国古代耕作方式的演变:

(1)刀耕火种---原始社会

(2)石器锄耕--夏、商、西周时期(井田制)

(3)铁犁牛耕---从春秋战国时期开始(精耕细作)

基础知识梳理

02

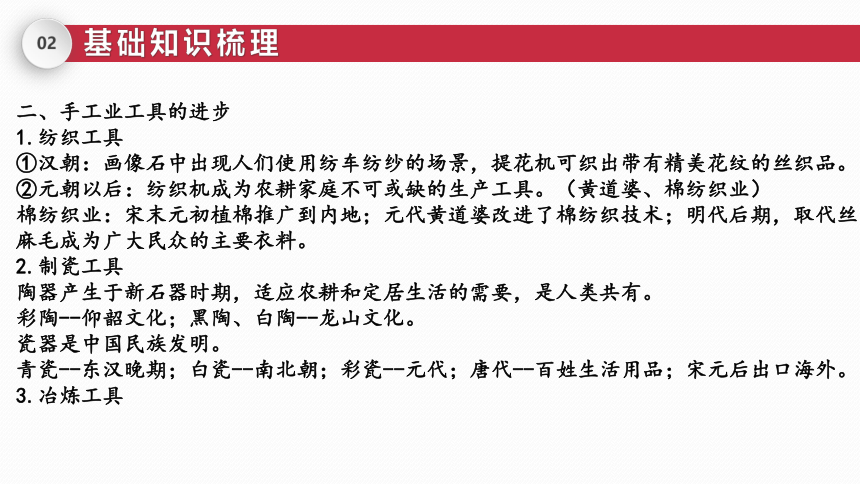

二、手工业工具的进步

1.纺织工具

①汉朝:画像石中出现人们使用纺车纺纱的场景,提花机可织出带有精美花纹的丝织品。

②元朝以后:纺织机成为农耕家庭不可或缺的生产工具。(黄道婆、棉纺织业)

棉纺织业:宋末元初植棉推广到内地;元代黄道婆改进了棉纺织技术;明代后期,取代丝麻毛成为广大民众的主要衣料。

2.制瓷工具

陶器产生于新石器时期,适应农耕和定居生活的需要,是人类共有。

彩陶--仰韶文化;黑陶、白陶--龙山文化。

瓷器是中国民族发明。

青瓷--东汉晚期;白瓷--南北朝;彩瓷--元代;唐代--百姓生活用品;宋元后出口海外。

3.冶炼工具

基础知识梳理

02

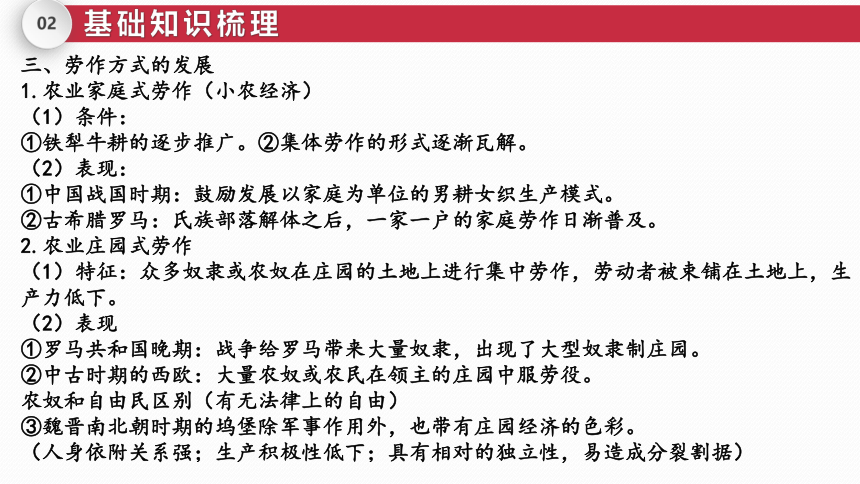

三、劳作方式的发展

1.农业家庭式劳作(小农经济)

(1)条件:

①铁犁牛耕的逐步推广。②集体劳作的形式逐渐瓦解。

(2)表现:

①中国战国时期:鼓励发展以家庭为单位的男耕女织生产模式。

②古希腊罗马:氏族部落解体之后,一家一户的家庭劳作日渐普及。

2.农业庄园式劳作

(1)特征:众多奴隶或农奴在庄园的土地上进行集中劳作,劳动者被束铺在土地上,生产力低下。

(2)表现

①罗马共和国晚期:战争给罗马带来大量奴隶,出现了大型奴隶制庄园。

②中古时期的西欧:大量农奴或农民在领主的庄园中服劳役。

农奴和自由民区别(有无法律上的自由)

③魏晋南北朝时期的坞堡除军事作用外,也带有庄园经济的色彩。

(人身依附关系强;生产积极性低下;具有相对的独立性,易造成分裂割据)

基础知识梳理

02

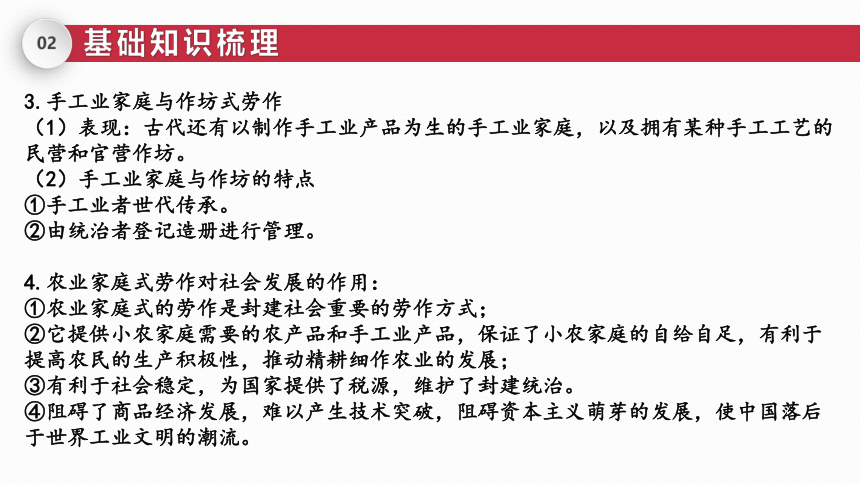

3.手工业家庭与作坊式劳作

(1)表现:古代还有以制作手工业产品为生的手工业家庭,以及拥有某种手工工艺的民营和官营作坊。

(2)手工业家庭与作坊的特点

①手工业者世代传承。

②由统治者登记造册进行管理。

4.农业家庭式劳作对社会发展的作用:

①农业家庭式的劳作是封建社会重要的劳作方式;

②它提供小农家庭需要的农产品和手工业产品,保证了小农家庭的自给自足,有利于提高农民的生产积极性,推动精耕细作农业的发展;

③有利于社会稳定,为国家提供了税源,维护了封建统治。

④阻碍了商品经济发展,难以产生技术突破,阻碍资本主义萌芽的发展,使中国落后于世界工业文明的潮流。

基础知识梳理

02

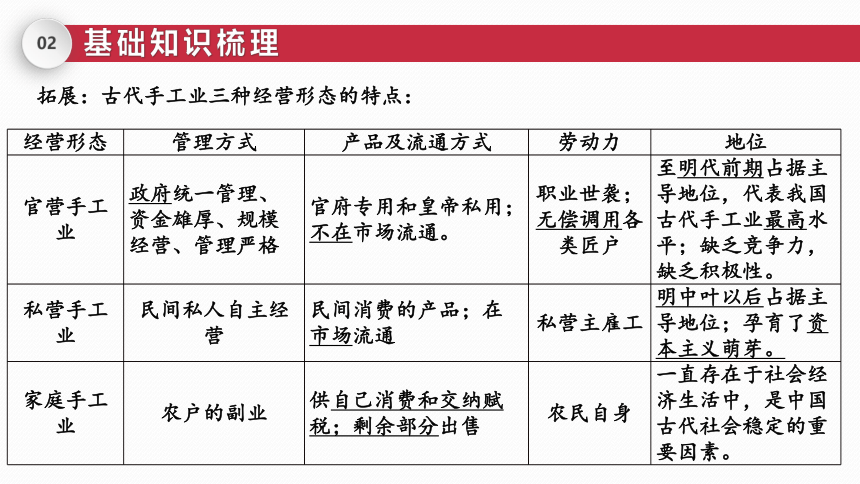

拓展:古代手工业三种经营形态的特点:

经营形态 管理方式 产品及流通方式 劳动力 地位

官营手工业 政府统一管理、资金雄厚、规模经营、管理严格 官府专用和皇帝私用;不在市场流通。 职业世袭;无偿调用各类匠户 至明代前期占据主导地位,代表我国古代手工业最高水平;缺乏竞争力,缺乏积极性。

私营手工业 民间私人自主经营 民间消费的产品;在市场流通 私营主雇工 明中叶以后占据主导地位;孕育了资本主义萌芽。

家庭手工业 农户的副业 供自己消费和交纳赋税;剩余部分出售 农民自身 一直存在于社会经济生活中,是中国古代社会稳定的重要因素。

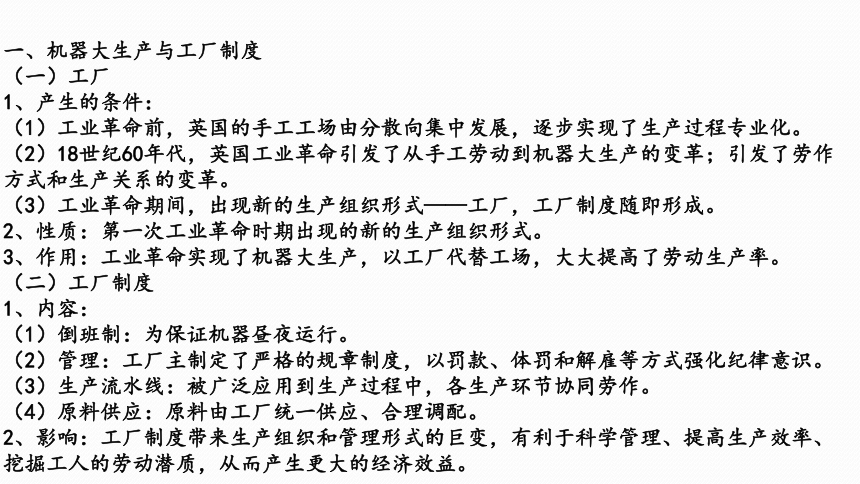

一、机器大生产与工厂制度

(一)工厂

1、产生的条件:

(1)工业革命前,英国的手工工场由分散向集中发展,逐步实现了生产过程专业化。

(2)18世纪60年代,英国工业革命引发了从手工劳动到机器大生产的变革;引发了劳作方式和生产关系的变革。

(3)工业革命期间,出现新的生产组织形式——工厂,工厂制度随即形成。

2、性质:第一次工业革命时期出现的新的生产组织形式。

3、作用:工业革命实现了机器大生产,以工厂代替工场,大大提高了劳动生产率。

(二)工厂制度

1、内容:

(1)倒班制:为保证机器昼夜运行。

(2)管理:工厂主制定了严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识。

(3)生产流水线:被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作。

(4)原料供应:原料由工厂统一供应、合理调配。

2、影响:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。

(三)工厂制度引进中国

1、洋务派:19 世纪中后期,创办了江南制造总局、福州船政局(近代军事工业);上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿、汉阳铁厂(近代民用工业)等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

2、民族资本家:张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。(初步发展的原因:甲午战后,1清政府放宽对民间设厂的限制,新政设立商部,奖励实业;实业救国思潮)

二、工业革命后生活方式的变化

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

城市人口猛增,不少小城镇发展为工业城市。曼彻斯特成为英国城市化的典型。

2.交通运输业进步,便利了人们的出行,增加了社会的流动性。

(1)工业革命中英国的人工运河、铁路运输发展迅速。

(2)欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的 流动性 。

3.工业革命促进了乡村的改变

(1)以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平大大提高。

(2)大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

基础知识梳理

02

4.随着生活节奏加快,人们的时间观念增强

(1)原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点 成为现代生活的准则。

(2)表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。

5.初等教育不断推广,人们文化素质逐渐提升

(1)原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求。

(2)表现

①英国等西方国家:通过立法推行初等教育,加大政府对教育的经费支持。

②中国:20世纪初清政府推行“ 癸卯学制”(1902),对普及初等教育起到重要作用。

6.消极影响

(1)表现:工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。

(2)结果:19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,欧洲三大工人运动标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;产业工人的待遇有所改善,最长工时收到限制,最低工资得到一定保障。

一、现代科学技术的发展

时间:二战以后;

科技进步的基础:计算机与人工智能;

领域:航天、海洋、原子能、生物、新材料;

地位:尖端科技的发展成为衡量国家综合实力的重要标志。

(一)计算机技术的发展

1、产生:1946年研制第一台电子计算机,为满足弹道计算的需要。(服务于军事)

2、发展:计算机演化为互联网,并于20世纪90年代实现商业化。

3、影响:计算机网络技术从科学计算、事务管理等方面逐步扩展,进入生产生活的各个领域,并走入家庭。

(二)人工智能技术的发展

1、含义:人工智能技术作为计算机技术的一个分支,是通过计算机模拟人的思维解决实际问题的技术。

2、自从20世纪50年代机器模拟智能被美国科学家提上日程,人工智能已涵盖机器人制造、语音及图像识别、自然语言处理等领域。作为人工智能技术的代表,计算机控制的机械手、机器人等自动化装置,在生产中得到大量应用。

3、出现领域:“无人仓库”“无人码头”“无人车间”乃至“无人工厂”也纷纷出现。

基础知识梳理

02

4、影响:人工智能技术广泛地应用到各个领域,极大地改变了人们的生产生活。

①人工智能日益成为新一轮产业革命的引擎。

②人工智能将会颠覆人们以往的生活方式,把人类的文明进程向前大步推进。

(三)航天技术的发展

1、产生:自从1957年苏联发射世界上第一颗人造地球卫星

2、发展:许多国家利用航天技术服务于军事部门与国民经济,俄罗斯、美国、法国、中国等国家已研发出多种类型的运载火箭,成功发射大量航天器,在太空中建立了严密的地球测控网。

3、影响:作为新兴的尖端科技,航天技术对现代国防与经济发展产生了巨大影响。

(四)海洋技术的发展

1、地位:海洋技术在现代科技进步中处于重要位置。

2、美国海洋技术的发展:美国是世界上最先进行深海研究的国家。

20 世纪60年代,美国深潜器曾在水下数千米处发现了海洋生物群落,并且首次潜入世界大洋中最深的马里亚纳海沟。

3、中国海洋技术的发展:

(1)1997年,中国自主研发的无缆水下深潜机器人成功潜入水下6000米处进行科学试验,这标志着中国海洋技术已跻身世界先进行列。

(2)2012年,中国的“蛟龙号”载人潜水器在马里亚纳海域进行试潜,成功突破7000米深度,这是世界同类型载人潜水器的最大下潜深度。(2020年“奋斗号”深潜10909;110千帕压力)

基础知识梳理

02

(五)生物医用材料等新材料被广泛应用到生产生活中。

二战以来现代科技进步的原因:

一、理论基础:相对论、量子理论的提出

二、社会需要:二战中的军事需求、战后军备竞赛和发展经济的要求

三、制度保障:各国政府的大力支持(增强综合国力、参与国际竞争的要求)

二、现代科技进步的革命性意义

1.经济方面

①生产力:巨大跃进,开拓新生产领域,提升经济效益,影响社会经济发展方向。

②经济增长模式:使劳作方式由粗放型转化为集约型,社会生产从劳动力密集型向技术密集型转变,利润增长依赖技术革新。

③企业管理方式:以市场为导向、重视创新意识和发挥技术优势、有效调动员工积极性的现代企业管理制度逐步发展。

④产业结构:“新经济”以高技术产业为支柱,以智力资源为依托。促进服务业发展,使第三产业在经济的比重提升并逐渐占据主导,物流运输、互联网等迅速发展。

基础知识梳理

02

2、人类文化生活出现了新的模式。

①社会阶层结构:中产阶级形成并壮大,劳动者地位受到挑战

②人类文化生活:出现新的模式,信息检索;通信交流;文化传播;认知视野等产生新的变化;推动了电子商务的发展。

③人类物质生活:衣、食、住、行、用等取得长足进步,生活质量水平提升

(三)国际关系

①推动世界经济格局的多极化;②加剧了世界各国发展的不平衡,国际政治经济秩序发生新变化;③扩大世界贫富差距,促进世界范围内生产关系(国际分工)的变化

(四)生态环境

深刻改变人与自然的关系,继续改造地球生态圈的面貌

03

习题演练

习题演练

03

1.(2021·北京顺义高二第一学期期末·21)“原始人类由于采猎和自卫的需要,学会了使用工具。当时的采猎工具,后来有的兼用于农耕,如石斧、木矛,有的发展为专门的农具,如木矛改进为耒耜”由此说明原始农耕出现的原因是( )

A.人口增长 B.食物减少 C.经验增加 D.工具改进

【解析】据材料信息可知,生产工具的改进对原始农耕经济起到推动作用,故选D项;材料反映的是工具改进,与人口增长无关,排除A项;材料的重点是生产工具的改进,并未反映食物减少,排除B项;材料反映的是生产工具的改进推动原始农耕出现,与经验增加无关,排除C项。

D

习题演练

03

2.(2021·山东青岛黄岛区高二第一学期期末·2)下表为1958—1996年京津冀地区汉墓中出土的铁制农具,据此可知汉代( )

A.农业生产力水平提高 B.铁制农具成为随葬必需品

C.金属冶炼技术趋于成熟 D.北方仍是经济发展中心

【解析】从上表可以看出铁制农具种类多样,表明农业生产力水平提高,故选A项;从上表的数据可以看出,铁制农具不是随葬必需品,排除B项;从上表可以看出铁制农具种类多样,但金属冶炼技术如何上表没有反映,排除C项;上表可以看出铁制农具种类多样,北方是否是经济发展中心没有体现,排除D项。

A

时代 出土铁制农具种类(数字是出土该种类农具的墓葬数量)

西汉(10) 锛(2)铧(1)锸(3)锄(2)犁铧(1)铲(2)镢(1)耙(1)镬(1)

东汉(5) 犁(2)镢(1)铲(3)

习题演练

03

4.(2021·山东滨州高二第二学期期末·9)从宋代起,棉花开始成为一种重要的纺织原料;到了元代,丝、麻、棉鼎足而立;明代以后,棉花的重要性超过了麻。这一变化的前提条件是( )

【解析】元代黄道婆推广先进的棉纺织技术,从宋代到明代,棉纺织技术不断进步,推动了我国棉纺织业的发展,棉布逐渐成为当时民众的主要衣料,故选A项;政府的大力推广是促进因素,不是这一变化的前提条件,排除B项;棉花的重要性与其实用性密切相关,商品经济的发展不是变化的前提条件,排除C项;雇佣关系是明朝中叶出现,排除D项。

A

习题演练

03

5.(2021·辽宁葫芦岛高二第一学期期末·17)随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成,工厂主制定了严格的规章制度,采用流水线进行生产。工厂管理制度的优势体现在( )

①标准化生产 ②提高生产销路

③提高生产效率 ④挖掘工人劳动潜质

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

【解析】工厂制度采用流水生产模式,实行标准化生产,故①正确;工厂制度不具备销售优势,不能提高生产销路,故②错误;生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量,故③正确;工厂主制定了严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识,实行倒班制,以挖掘工人劳动潜质,故④正确;选择C项符合题意。

C

习题演练

03

6.(2021·山东菏泽高二第一学期期末·13)发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器……被紧紧地拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。对材料解读准确的是( )

A.机器生产异化了工人生活 B.工人劳动时间过长

C.产业工人的健康受到危害 D.阶级矛盾异常尖锐

【解析】据材料信息可知,机器的出现使整个社会都围绕着机器不停的进行工作,说明机器生产异化了工人生活,故选A项;材料强调的是机器生产对工人生活的影响,而非强调工人劳动时间长,排除B项;材料强调的是机器生产对工人生活的影响,而非强调工人的健康受到危害,排除C项;材料信息不涉及阶级矛盾的内容,排除D项。

A

习题演练

03

6.(2021·天津滨海新区高二第一学期期末·27)人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。这一现象最早出现的原因是( )

A.工业革命的出现 B.信息时代的到来

C.世界市场的形成 D.殖民体系的建立

【解析】由材料“人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟”可知第一次工业革命引发生产关系调整、交通运输的变化,推动人们时间观念不断增强,故选A项;信息时代是第三次科技革命的表现,材料强调的是第一次工业革命,排除B项;材料强调的是第一次工业革命后城市化发展过程中人们时间观念的强化,世界市场形成于19世纪末20世纪初,排除C项;材料不能体现出殖民体系,排除D项。

A

习题演练

03

7.(2021·山东青岛黄岛区高二第一学期期末·13)19世纪以来,欧洲许多城镇兴建大型图书馆,以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,在被调查的200个工人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。对此理解正确的是( )

A.经济繁荣促进了教育完善 B.工业革命消除了教育隔阂

C.经济发展改变了生活方式 D.教育模式发生了根本改变

【解析】以营利为目的的流行书籍和报纸大量提高,说明拥有大量的书籍消费主体,在19世纪出现,应是工业革命的功劳,说明工业革命提高了消费能力,改变了人们的生活方式,故选C项;材料的内容是工人家庭成年人以及消费性书籍的增多,没有涉及教育完善问题,排除A项;工业革命减少教育隔阂,无法消除教育隔阂,排除B项;工业革命会导致教育模式发生一定的变化,但没有发生根本改变,排除D项。

C

习题演练

03

8.(2021·辽宁抚顺高二第一学期期中·10)在蔬菜专用的收获机器收获莴苣时,会先用射线照射莴苣头以确定其是否成熟。当机器横向通过作物时,作物发出的辐射能量下降到低于某预定数值时,仪器就会发出一个信号,用以说明射线所照射的莴苣是可以摘取的,机器上的切割机就会自动切下所选定的莴苣。这主要体现了现代农业生产工具的( )

A.智能化 B.规模化 C.市场化 D.社会化

【解析】据蔬菜收获机器利用射线确定莴苣是否成熟,并对成熟莴苣进行自动收割,这一新技术体现出现代农业生产工具智能化的特点,故选A项;规模化指事物的规模大小达到了一定的标准,排除B项;市场化强调以市场需求为导向,竞争的优胜劣汰为手段,实现资源充分合理配置,排除C项;社会化是个体在特定的社会文化环境中,学习和掌握知识、技能、语言、规范、价值观等社会行为方式和人格特征,适应社会并积极作用于社会、创造新文化的过程,排除D项。

A

习题演练

03

9.(2021·山东青岛黄岛区高二第一学期期末·10)新冠肺炎疫情中,人工智能技术和产品虽然尚处于初期探索应用阶段,但它们在疫情分析、图像识别、体温监测、病毒检测、辅助诊疗等诸多方面都发挥了巨大作用。这说明( )

A.信息技术改变了社会发展趋势 B.人工智能提高了公共服务水平

C.科技水平决定了国家主权安全 D.科技推动医疗机构职能的转变

【解析】“人工智能技术……在疫情分析、图像识别、体温监测、病毒检测、辅助诊疗等诸多方面都发挥了巨大作用”,表明人工智能应对新冠疫情方面发挥巨大作用,说明人工智能提高了公共服务水平,故选B项;信息技术能够促进社会发展,但是无法改变社会发展趋势,排除A项;材料“在疫情分析、图像识别、体温监测、病毒检测、辅助诊疗等诸多方面都发挥了巨大作用”表明人工智能应对新冠疫情方面发挥巨大作用,材料没有涉及国家主权安全问题,排除C项;医疗机构的职能是预防、医疗和保健,材料表明人工智能应对新冠疫情方面发挥巨大作用,医疗机构的职能没有变,排除D项。

B

习题演练

03

10.(2021·辽宁丹东高二第一学期期末·22)1957年,苏联发射了人类历史上第一颗人造地球卫星,1961年,苏联宇航员加加林成为第一个遨游太空的人;美国随即提出了阿波罗登月计划,1962年,在西雅图举办了“太空时代的人类生活”主题博览会。上述信息表明( )

A.人类开始了探索太空的梦想 B.美苏冷战推动空间技术发展

C.苏联在美苏争霸中占有优势 D.美国航天技术全面反超苏联

【解析】美苏两国先后针对太空进行了一系列探索,说明美苏冷战间接地推动了空间技术的发展,故选B项;“开始”一词说法错误,排除A项;美苏两国在空间探索方面各有千秋,无法看出苏联占有优势,排除C项;苏联在太空领域颇有建树,“全面反超”一词说法过于绝对,排除D项。

B

感谢您的欣赏

第二单元生产工具与劳作方式

统编版高中历史选择性必修二经济与社会生活

课程标准

了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

单元知识结构

01

生产工具与劳作方式

古代

农业

手工业

工具

木石工具

生产方式

青铜工具

铁制牛耕

刀耕火种

集体劳作

个体农耕

各部门的技术进步

经营方式

纺织

陶瓷

金属冶炼

手工业家庭

民营作坊

官营作坊

近代:

分散的手工工厂

集中的手工工厂

工厂

机器大生产

工业革命

城市化加快

交通运输业迅速发展

时间观念增强

初等教育推广

爆发工人运动

现代:

现代科学技术的发展

网络技术

人工智能技术

航天技术

海洋技术

新材料技术

意义

带来了生产力的巨大飞跃

劳作方式发生改变

人类文化生活出现新模式

基础知识梳理

02

一、农业工具的变化

1.耕作工具

石器农具 制作 旧石器时代:以打击为主。新石器时代:在打制的基础上增加磨制;需要专人制作。

青铜农具 青铜在当时是珍贵的资源,青铜农具数量有限。

铁制农具 中国:①战国时期铁制农具在农业生产中逐步推广。②南北朝时期出现了灌钢法制作的农具。③水排--水力鼓风(东汉,杜诗)----(钢铁的硬度和质量提高)

2.灌溉工具

(1)中国东汉末期出现翻车,三国时期马钧对其进行革新,其后翻车在民间广泛使用。(人力)

(2)唐代出现筒车,借助(水力)汲水入筒进行灌溉。

拓展:中国古代耕作方式的演变:

(1)刀耕火种---原始社会

(2)石器锄耕--夏、商、西周时期(井田制)

(3)铁犁牛耕---从春秋战国时期开始(精耕细作)

基础知识梳理

02

二、手工业工具的进步

1.纺织工具

①汉朝:画像石中出现人们使用纺车纺纱的场景,提花机可织出带有精美花纹的丝织品。

②元朝以后:纺织机成为农耕家庭不可或缺的生产工具。(黄道婆、棉纺织业)

棉纺织业:宋末元初植棉推广到内地;元代黄道婆改进了棉纺织技术;明代后期,取代丝麻毛成为广大民众的主要衣料。

2.制瓷工具

陶器产生于新石器时期,适应农耕和定居生活的需要,是人类共有。

彩陶--仰韶文化;黑陶、白陶--龙山文化。

瓷器是中国民族发明。

青瓷--东汉晚期;白瓷--南北朝;彩瓷--元代;唐代--百姓生活用品;宋元后出口海外。

3.冶炼工具

基础知识梳理

02

三、劳作方式的发展

1.农业家庭式劳作(小农经济)

(1)条件:

①铁犁牛耕的逐步推广。②集体劳作的形式逐渐瓦解。

(2)表现:

①中国战国时期:鼓励发展以家庭为单位的男耕女织生产模式。

②古希腊罗马:氏族部落解体之后,一家一户的家庭劳作日渐普及。

2.农业庄园式劳作

(1)特征:众多奴隶或农奴在庄园的土地上进行集中劳作,劳动者被束铺在土地上,生产力低下。

(2)表现

①罗马共和国晚期:战争给罗马带来大量奴隶,出现了大型奴隶制庄园。

②中古时期的西欧:大量农奴或农民在领主的庄园中服劳役。

农奴和自由民区别(有无法律上的自由)

③魏晋南北朝时期的坞堡除军事作用外,也带有庄园经济的色彩。

(人身依附关系强;生产积极性低下;具有相对的独立性,易造成分裂割据)

基础知识梳理

02

3.手工业家庭与作坊式劳作

(1)表现:古代还有以制作手工业产品为生的手工业家庭,以及拥有某种手工工艺的民营和官营作坊。

(2)手工业家庭与作坊的特点

①手工业者世代传承。

②由统治者登记造册进行管理。

4.农业家庭式劳作对社会发展的作用:

①农业家庭式的劳作是封建社会重要的劳作方式;

②它提供小农家庭需要的农产品和手工业产品,保证了小农家庭的自给自足,有利于提高农民的生产积极性,推动精耕细作农业的发展;

③有利于社会稳定,为国家提供了税源,维护了封建统治。

④阻碍了商品经济发展,难以产生技术突破,阻碍资本主义萌芽的发展,使中国落后于世界工业文明的潮流。

基础知识梳理

02

拓展:古代手工业三种经营形态的特点:

经营形态 管理方式 产品及流通方式 劳动力 地位

官营手工业 政府统一管理、资金雄厚、规模经营、管理严格 官府专用和皇帝私用;不在市场流通。 职业世袭;无偿调用各类匠户 至明代前期占据主导地位,代表我国古代手工业最高水平;缺乏竞争力,缺乏积极性。

私营手工业 民间私人自主经营 民间消费的产品;在市场流通 私营主雇工 明中叶以后占据主导地位;孕育了资本主义萌芽。

家庭手工业 农户的副业 供自己消费和交纳赋税;剩余部分出售 农民自身 一直存在于社会经济生活中,是中国古代社会稳定的重要因素。

一、机器大生产与工厂制度

(一)工厂

1、产生的条件:

(1)工业革命前,英国的手工工场由分散向集中发展,逐步实现了生产过程专业化。

(2)18世纪60年代,英国工业革命引发了从手工劳动到机器大生产的变革;引发了劳作方式和生产关系的变革。

(3)工业革命期间,出现新的生产组织形式——工厂,工厂制度随即形成。

2、性质:第一次工业革命时期出现的新的生产组织形式。

3、作用:工业革命实现了机器大生产,以工厂代替工场,大大提高了劳动生产率。

(二)工厂制度

1、内容:

(1)倒班制:为保证机器昼夜运行。

(2)管理:工厂主制定了严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识。

(3)生产流水线:被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作。

(4)原料供应:原料由工厂统一供应、合理调配。

2、影响:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。

(三)工厂制度引进中国

1、洋务派:19 世纪中后期,创办了江南制造总局、福州船政局(近代军事工业);上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿、汉阳铁厂(近代民用工业)等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

2、民族资本家:张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。(初步发展的原因:甲午战后,1清政府放宽对民间设厂的限制,新政设立商部,奖励实业;实业救国思潮)

二、工业革命后生活方式的变化

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

城市人口猛增,不少小城镇发展为工业城市。曼彻斯特成为英国城市化的典型。

2.交通运输业进步,便利了人们的出行,增加了社会的流动性。

(1)工业革命中英国的人工运河、铁路运输发展迅速。

(2)欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的 流动性 。

3.工业革命促进了乡村的改变

(1)以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平大大提高。

(2)大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

基础知识梳理

02

4.随着生活节奏加快,人们的时间观念增强

(1)原因:工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点 成为现代生活的准则。

(2)表现:城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。

5.初等教育不断推广,人们文化素质逐渐提升

(1)原因:机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求。

(2)表现

①英国等西方国家:通过立法推行初等教育,加大政府对教育的经费支持。

②中国:20世纪初清政府推行“ 癸卯学制”(1902),对普及初等教育起到重要作用。

6.消极影响

(1)表现:工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康。

(2)结果:19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,欧洲三大工人运动标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;产业工人的待遇有所改善,最长工时收到限制,最低工资得到一定保障。

一、现代科学技术的发展

时间:二战以后;

科技进步的基础:计算机与人工智能;

领域:航天、海洋、原子能、生物、新材料;

地位:尖端科技的发展成为衡量国家综合实力的重要标志。

(一)计算机技术的发展

1、产生:1946年研制第一台电子计算机,为满足弹道计算的需要。(服务于军事)

2、发展:计算机演化为互联网,并于20世纪90年代实现商业化。

3、影响:计算机网络技术从科学计算、事务管理等方面逐步扩展,进入生产生活的各个领域,并走入家庭。

(二)人工智能技术的发展

1、含义:人工智能技术作为计算机技术的一个分支,是通过计算机模拟人的思维解决实际问题的技术。

2、自从20世纪50年代机器模拟智能被美国科学家提上日程,人工智能已涵盖机器人制造、语音及图像识别、自然语言处理等领域。作为人工智能技术的代表,计算机控制的机械手、机器人等自动化装置,在生产中得到大量应用。

3、出现领域:“无人仓库”“无人码头”“无人车间”乃至“无人工厂”也纷纷出现。

基础知识梳理

02

4、影响:人工智能技术广泛地应用到各个领域,极大地改变了人们的生产生活。

①人工智能日益成为新一轮产业革命的引擎。

②人工智能将会颠覆人们以往的生活方式,把人类的文明进程向前大步推进。

(三)航天技术的发展

1、产生:自从1957年苏联发射世界上第一颗人造地球卫星

2、发展:许多国家利用航天技术服务于军事部门与国民经济,俄罗斯、美国、法国、中国等国家已研发出多种类型的运载火箭,成功发射大量航天器,在太空中建立了严密的地球测控网。

3、影响:作为新兴的尖端科技,航天技术对现代国防与经济发展产生了巨大影响。

(四)海洋技术的发展

1、地位:海洋技术在现代科技进步中处于重要位置。

2、美国海洋技术的发展:美国是世界上最先进行深海研究的国家。

20 世纪60年代,美国深潜器曾在水下数千米处发现了海洋生物群落,并且首次潜入世界大洋中最深的马里亚纳海沟。

3、中国海洋技术的发展:

(1)1997年,中国自主研发的无缆水下深潜机器人成功潜入水下6000米处进行科学试验,这标志着中国海洋技术已跻身世界先进行列。

(2)2012年,中国的“蛟龙号”载人潜水器在马里亚纳海域进行试潜,成功突破7000米深度,这是世界同类型载人潜水器的最大下潜深度。(2020年“奋斗号”深潜10909;110千帕压力)

基础知识梳理

02

(五)生物医用材料等新材料被广泛应用到生产生活中。

二战以来现代科技进步的原因:

一、理论基础:相对论、量子理论的提出

二、社会需要:二战中的军事需求、战后军备竞赛和发展经济的要求

三、制度保障:各国政府的大力支持(增强综合国力、参与国际竞争的要求)

二、现代科技进步的革命性意义

1.经济方面

①生产力:巨大跃进,开拓新生产领域,提升经济效益,影响社会经济发展方向。

②经济增长模式:使劳作方式由粗放型转化为集约型,社会生产从劳动力密集型向技术密集型转变,利润增长依赖技术革新。

③企业管理方式:以市场为导向、重视创新意识和发挥技术优势、有效调动员工积极性的现代企业管理制度逐步发展。

④产业结构:“新经济”以高技术产业为支柱,以智力资源为依托。促进服务业发展,使第三产业在经济的比重提升并逐渐占据主导,物流运输、互联网等迅速发展。

基础知识梳理

02

2、人类文化生活出现了新的模式。

①社会阶层结构:中产阶级形成并壮大,劳动者地位受到挑战

②人类文化生活:出现新的模式,信息检索;通信交流;文化传播;认知视野等产生新的变化;推动了电子商务的发展。

③人类物质生活:衣、食、住、行、用等取得长足进步,生活质量水平提升

(三)国际关系

①推动世界经济格局的多极化;②加剧了世界各国发展的不平衡,国际政治经济秩序发生新变化;③扩大世界贫富差距,促进世界范围内生产关系(国际分工)的变化

(四)生态环境

深刻改变人与自然的关系,继续改造地球生态圈的面貌

03

习题演练

习题演练

03

1.(2021·北京顺义高二第一学期期末·21)“原始人类由于采猎和自卫的需要,学会了使用工具。当时的采猎工具,后来有的兼用于农耕,如石斧、木矛,有的发展为专门的农具,如木矛改进为耒耜”由此说明原始农耕出现的原因是( )

A.人口增长 B.食物减少 C.经验增加 D.工具改进

【解析】据材料信息可知,生产工具的改进对原始农耕经济起到推动作用,故选D项;材料反映的是工具改进,与人口增长无关,排除A项;材料的重点是生产工具的改进,并未反映食物减少,排除B项;材料反映的是生产工具的改进推动原始农耕出现,与经验增加无关,排除C项。

D

习题演练

03

2.(2021·山东青岛黄岛区高二第一学期期末·2)下表为1958—1996年京津冀地区汉墓中出土的铁制农具,据此可知汉代( )

A.农业生产力水平提高 B.铁制农具成为随葬必需品

C.金属冶炼技术趋于成熟 D.北方仍是经济发展中心

【解析】从上表可以看出铁制农具种类多样,表明农业生产力水平提高,故选A项;从上表的数据可以看出,铁制农具不是随葬必需品,排除B项;从上表可以看出铁制农具种类多样,但金属冶炼技术如何上表没有反映,排除C项;上表可以看出铁制农具种类多样,北方是否是经济发展中心没有体现,排除D项。

A

时代 出土铁制农具种类(数字是出土该种类农具的墓葬数量)

西汉(10) 锛(2)铧(1)锸(3)锄(2)犁铧(1)铲(2)镢(1)耙(1)镬(1)

东汉(5) 犁(2)镢(1)铲(3)

习题演练

03

4.(2021·山东滨州高二第二学期期末·9)从宋代起,棉花开始成为一种重要的纺织原料;到了元代,丝、麻、棉鼎足而立;明代以后,棉花的重要性超过了麻。这一变化的前提条件是( )

【解析】元代黄道婆推广先进的棉纺织技术,从宋代到明代,棉纺织技术不断进步,推动了我国棉纺织业的发展,棉布逐渐成为当时民众的主要衣料,故选A项;政府的大力推广是促进因素,不是这一变化的前提条件,排除B项;棉花的重要性与其实用性密切相关,商品经济的发展不是变化的前提条件,排除C项;雇佣关系是明朝中叶出现,排除D项。

A

习题演练

03

5.(2021·辽宁葫芦岛高二第一学期期末·17)随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成,工厂主制定了严格的规章制度,采用流水线进行生产。工厂管理制度的优势体现在( )

①标准化生产 ②提高生产销路

③提高生产效率 ④挖掘工人劳动潜质

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

【解析】工厂制度采用流水生产模式,实行标准化生产,故①正确;工厂制度不具备销售优势,不能提高生产销路,故②错误;生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量,故③正确;工厂主制定了严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识,实行倒班制,以挖掘工人劳动潜质,故④正确;选择C项符合题意。

C

习题演练

03

6.(2021·山东菏泽高二第一学期期末·13)发动机一开始,人们就必须工作——男人、女人和孩子们都一起被套在钢铁和蒸汽的轭具下。动物机器……被紧紧地拴在不知痛苦和不知疲劳的钢铁机器上。对材料解读准确的是( )

A.机器生产异化了工人生活 B.工人劳动时间过长

C.产业工人的健康受到危害 D.阶级矛盾异常尖锐

【解析】据材料信息可知,机器的出现使整个社会都围绕着机器不停的进行工作,说明机器生产异化了工人生活,故选A项;材料强调的是机器生产对工人生活的影响,而非强调工人劳动时间长,排除B项;材料强调的是机器生产对工人生活的影响,而非强调工人的健康受到危害,排除C项;材料信息不涉及阶级矛盾的内容,排除D项。

A

习题演练

03

6.(2021·天津滨海新区高二第一学期期末·27)人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。这一现象最早出现的原因是( )

A.工业革命的出现 B.信息时代的到来

C.世界市场的形成 D.殖民体系的建立

【解析】由材料“人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟”可知第一次工业革命引发生产关系调整、交通运输的变化,推动人们时间观念不断增强,故选A项;信息时代是第三次科技革命的表现,材料强调的是第一次工业革命,排除B项;材料强调的是第一次工业革命后城市化发展过程中人们时间观念的强化,世界市场形成于19世纪末20世纪初,排除C项;材料不能体现出殖民体系,排除D项。

A

习题演练

03

7.(2021·山东青岛黄岛区高二第一学期期末·13)19世纪以来,欧洲许多城镇兴建大型图书馆,以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,在被调查的200个工人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。对此理解正确的是( )

A.经济繁荣促进了教育完善 B.工业革命消除了教育隔阂

C.经济发展改变了生活方式 D.教育模式发生了根本改变

【解析】以营利为目的的流行书籍和报纸大量提高,说明拥有大量的书籍消费主体,在19世纪出现,应是工业革命的功劳,说明工业革命提高了消费能力,改变了人们的生活方式,故选C项;材料的内容是工人家庭成年人以及消费性书籍的增多,没有涉及教育完善问题,排除A项;工业革命减少教育隔阂,无法消除教育隔阂,排除B项;工业革命会导致教育模式发生一定的变化,但没有发生根本改变,排除D项。

C

习题演练

03

8.(2021·辽宁抚顺高二第一学期期中·10)在蔬菜专用的收获机器收获莴苣时,会先用射线照射莴苣头以确定其是否成熟。当机器横向通过作物时,作物发出的辐射能量下降到低于某预定数值时,仪器就会发出一个信号,用以说明射线所照射的莴苣是可以摘取的,机器上的切割机就会自动切下所选定的莴苣。这主要体现了现代农业生产工具的( )

A.智能化 B.规模化 C.市场化 D.社会化

【解析】据蔬菜收获机器利用射线确定莴苣是否成熟,并对成熟莴苣进行自动收割,这一新技术体现出现代农业生产工具智能化的特点,故选A项;规模化指事物的规模大小达到了一定的标准,排除B项;市场化强调以市场需求为导向,竞争的优胜劣汰为手段,实现资源充分合理配置,排除C项;社会化是个体在特定的社会文化环境中,学习和掌握知识、技能、语言、规范、价值观等社会行为方式和人格特征,适应社会并积极作用于社会、创造新文化的过程,排除D项。

A

习题演练

03

9.(2021·山东青岛黄岛区高二第一学期期末·10)新冠肺炎疫情中,人工智能技术和产品虽然尚处于初期探索应用阶段,但它们在疫情分析、图像识别、体温监测、病毒检测、辅助诊疗等诸多方面都发挥了巨大作用。这说明( )

A.信息技术改变了社会发展趋势 B.人工智能提高了公共服务水平

C.科技水平决定了国家主权安全 D.科技推动医疗机构职能的转变

【解析】“人工智能技术……在疫情分析、图像识别、体温监测、病毒检测、辅助诊疗等诸多方面都发挥了巨大作用”,表明人工智能应对新冠疫情方面发挥巨大作用,说明人工智能提高了公共服务水平,故选B项;信息技术能够促进社会发展,但是无法改变社会发展趋势,排除A项;材料“在疫情分析、图像识别、体温监测、病毒检测、辅助诊疗等诸多方面都发挥了巨大作用”表明人工智能应对新冠疫情方面发挥巨大作用,材料没有涉及国家主权安全问题,排除C项;医疗机构的职能是预防、医疗和保健,材料表明人工智能应对新冠疫情方面发挥巨大作用,医疗机构的职能没有变,排除D项。

B

习题演练

03

10.(2021·辽宁丹东高二第一学期期末·22)1957年,苏联发射了人类历史上第一颗人造地球卫星,1961年,苏联宇航员加加林成为第一个遨游太空的人;美国随即提出了阿波罗登月计划,1962年,在西雅图举办了“太空时代的人类生活”主题博览会。上述信息表明( )

A.人类开始了探索太空的梦想 B.美苏冷战推动空间技术发展

C.苏联在美苏争霸中占有优势 D.美国航天技术全面反超苏联

【解析】美苏两国先后针对太空进行了一系列探索,说明美苏冷战间接地推动了空间技术的发展,故选B项;“开始”一词说法错误,排除A项;美苏两国在空间探索方面各有千秋,无法看出苏联占有优势,排除C项;苏联在太空领域颇有建树,“全面反超”一词说法过于绝对,排除D项。

B

感谢您的欣赏

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化