第9课 两宋的政治和军事 课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

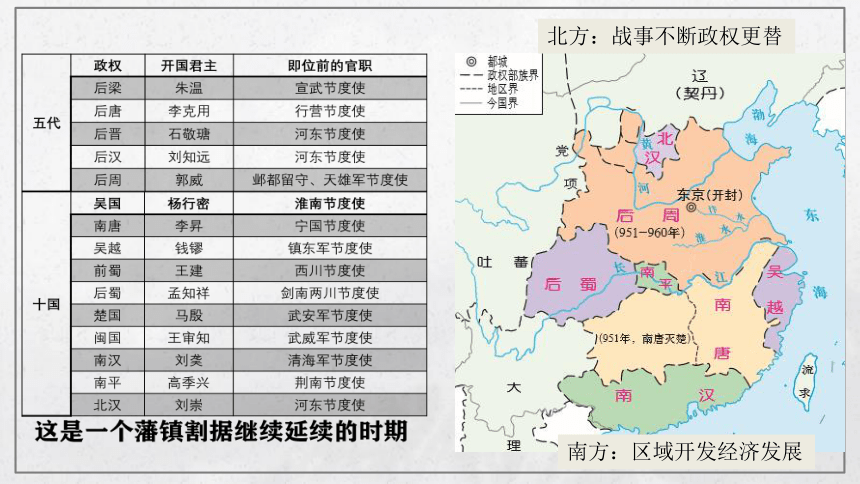

北方:战事不断政权更替

南方:区域开发经济发展

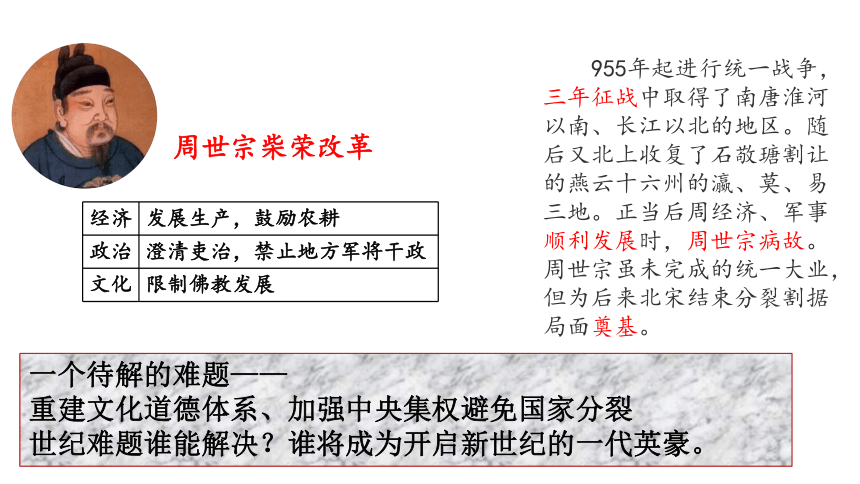

经济 发展生产,鼓励农耕

政治 澄清吏治,禁止地方军将干政

文化 限制佛教发展

周世宗柴荣改革

一个待解的难题——

重建文化道德体系、加强中央集权避免国家分裂

世纪难题谁能解决?谁将成为开启新世纪的一代英豪。

955年起进行统一战争,三年征战中取得了南唐淮河以南、长江以北的地区。随后又北上收复了石敬瑭割让的燕云十六州的瀛、莫、易三地。正当后周经济、军事顺利发展时,周世宗病故。周世宗虽未完成的统一大业,但为后来北宋结束分裂割据局面奠基。

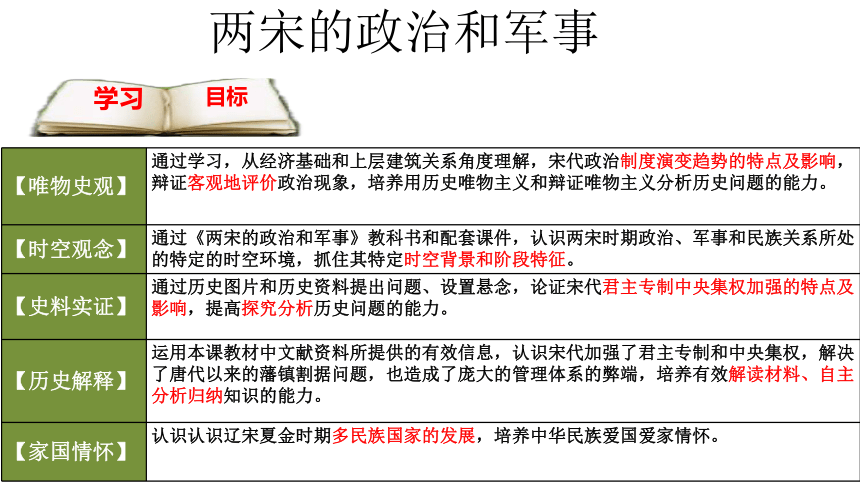

【唯物史观】 通过学习,从经济基础和上层建筑关系角度理解,宋代政治制度演变趋势的特点及影响,辩证客观地评价政治现象,培养用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过《两宋的政治和军事》教科书和配套课件,认识两宋时期政治、军事和民族关系所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,论证宋代君主专制中央集权加强的特点及影响,提高探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识宋代加强了君主专制和中央集权,解决了唐代以来的藩镇割据问题,也造成了庞大的管理体系的弊端,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 认识认识辽宋夏金时期多民族国家的发展,培养中华民族爱国爱家情怀。

学习

目标

两宋的政治和军事

《宋史·太祖本纪》:

“诸校露刃列于庭曰:‘诸军无主,愿策太尉为天子。’未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜呼万岁。”

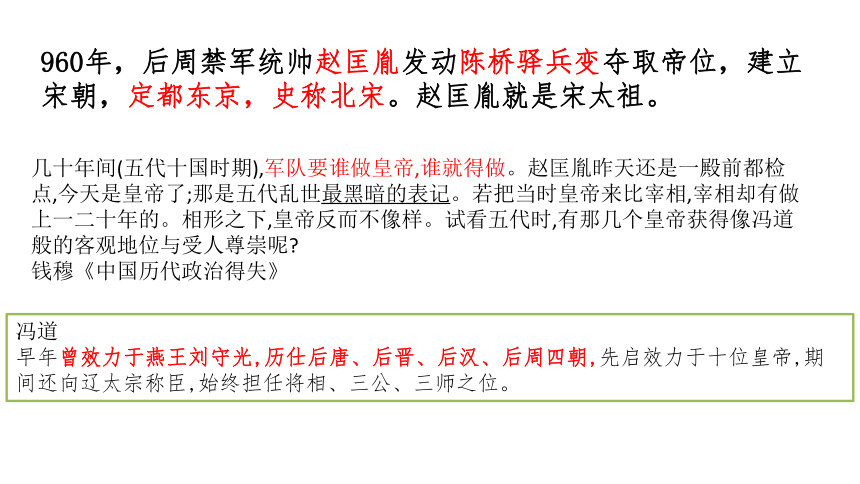

几十年间(五代十国时期),军队要谁做皇帝,谁就得做。赵匡胤昨天还是一殿前都检点,今天是皇帝了;那是五代乱世最黑暗的表记。若把当时皇帝来比宰相,宰相却有做上一二十年的。相形之下,皇帝反而不像样。试看五代时,有那几个皇帝获得像冯道般的客观地位与受人尊崇呢

钱穆《中国历代政治得失》

冯道

早年曾效力于燕王刘守光,历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝,先启效力于十位皇帝,期间还向辽太宗称臣,始终担任将相、三公、三师之位。

960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥驿兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

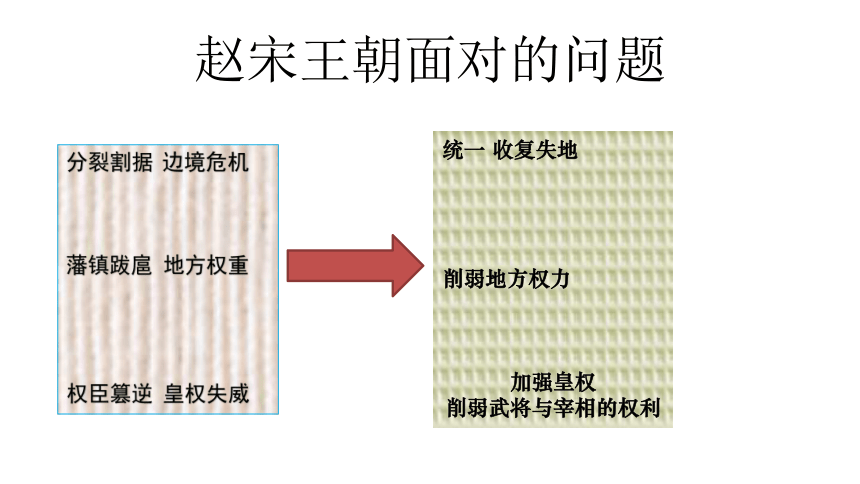

赵宋王朝面对的问题

分裂割据 边境危机

藩镇跋扈 地方权重

权臣篡逆 皇权失威

统一 收复失地

削弱地方权力

加强皇权

削弱武将与宰相的权利

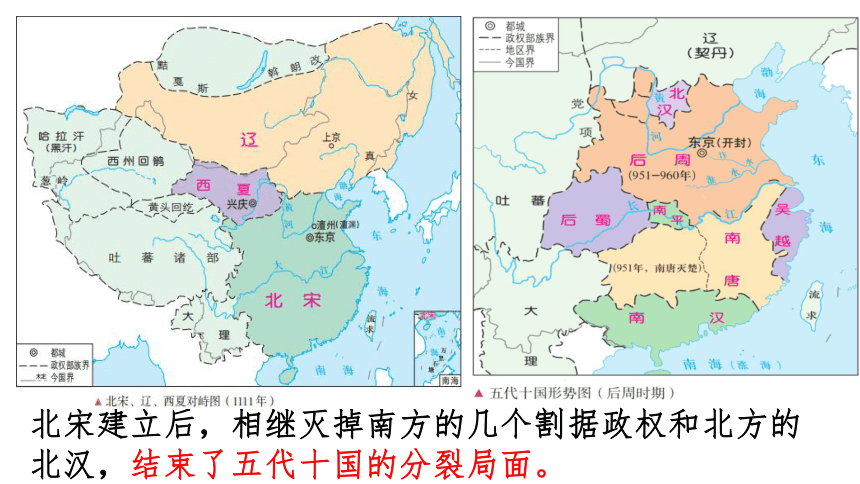

北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

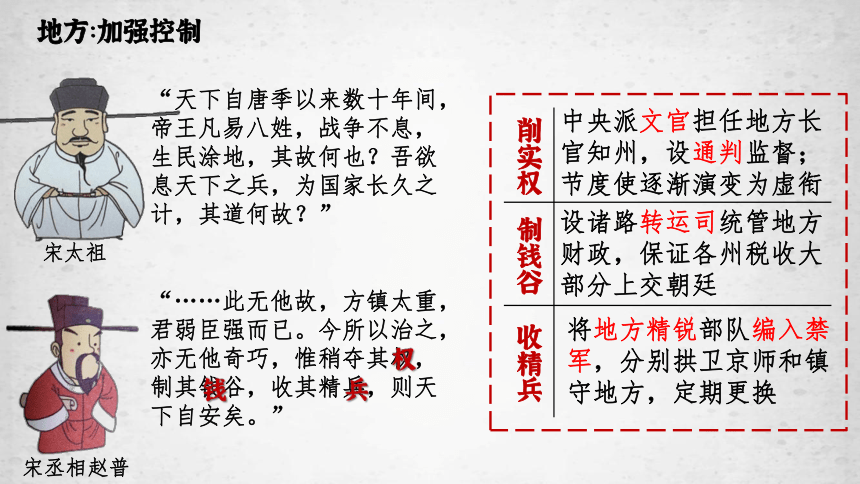

地方:加强控制

“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何故?”

“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

宋太祖

宋丞相赵普

权

兵

钱

削实权

制钱谷

收精兵

中央派文官担任地方长官知州,设通判监督;节度使逐渐演变为虚衔

设诸路转运司统管地方财政,保证各州税收大部分上交朝廷

将地方精锐部队编入禁军,分别拱卫京师和镇守地方,定期更换

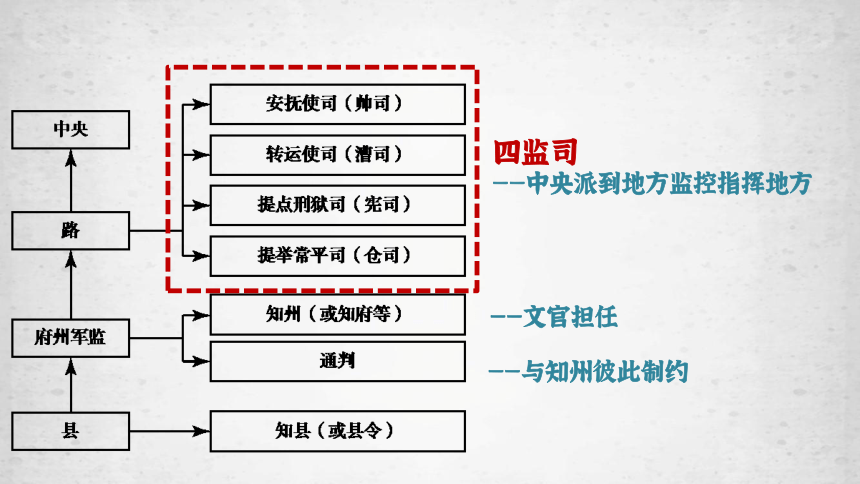

四监司

——中央派到地方监控指挥地方

——文官担任

——与知州彼此制约

“多积金、市田宅以遗子孙”。

财政

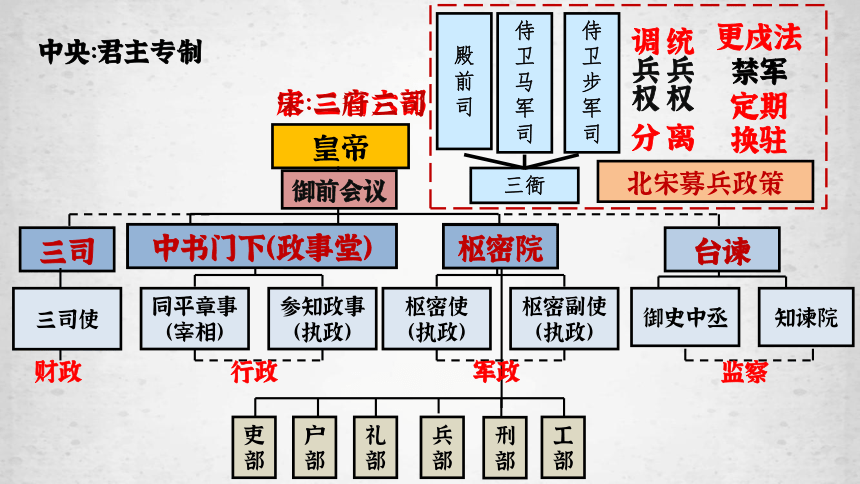

中央:君主专制

皇帝

中书省

门下省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

唐:三省六部

尚书省

中书门下(政事堂)

同平章事

(宰相)

参知政事

(执政)

行政

枢密使(执政)

枢密副使(执政)

军政

三司

枢密院

三司使

宋:二府三司

台谏

御史中丞

知谏院

监察

御前会议

统兵权 离

调兵权 分

殿前司

侍卫马军司

侍卫步军司

三衙

更戍法

禁军

定期

换驻

北宋募兵政策

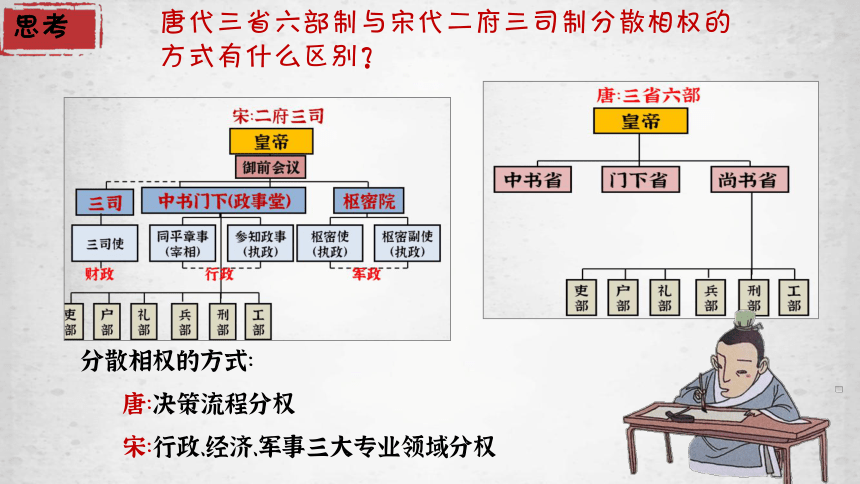

思考

唐代三省六部制与宋代二府三司制分散相权的方式有什么区别?

分散相权的方式:

唐:决策流程分权

宋:行政、经济、军事三大专业领域分权

大兴文教

《神童诗》 北宋

天子重英豪,文章教尔曹,

万般皆下品,惟有读书高。

少小须勤学,文章可立身,

满朝朱紫贵,尽是读书人。

学问勤中得,萤窗万卷书,

三冬今足用,谁笑腹空虚。

自小多才学,平生志气高,

别人怀宝剑,我有笔如刀。

朝为田舍郎,暮登天子堂,

将相本无种,男儿当自强。

选官:改革科举制度

近人统计《登科记考》的进士总额,唐代二百九十年中共得6442人,平均每年不过二三十名进士。

宋代进士人数自太宗即位之年(976)起便开始激增,迄真宗天禧三年(1019),四十四年间已有9323人;……而在宋太宗执政的22年间,仅进士一科即取士近万名,平均每年450余人。此后仁宗对进士名额作了限制,规定每科不超过400人。即使如此,两宋300多年间,贡举进士科、诸科118榜,取士总数接近11万人,平均每年取士达130多人。

锁院制度; 弥封制度

誊录制度; 别试制度

吸取唐、五代时科场积弊的教训,在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施:

唐朝河西节度使张议潮统军出行图

北宋文官出行图

1. 分化事权、 繁复低效 2. 强干弱枝 、 守内虚外 3.崇文抑武 、 科举兴盛

宋朝制度是一个过分精致而繁复的网络,……它有的是永远也裁不掉的冗官与冗兵,还有空前的低效率。——张鸣《中国政治制度史导论》

“兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧……此制兵得其道也。”

《文献通考》

宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密院长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中由科举出身的有6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文官有659人,约占91%。《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》

宋代是个取士最宽的朝代。唐代虽然每年一次,但每次录取不过一二十人,宋代每次录取总有二三百人之多,要比唐朝多十倍有余。宋朝每次考试,总是倾向于多取。

——张岂之《中国历史十五讲》

特点:

根据材料结合所学,分析宋初加强中央集权的措施具有怎样的特点?产生了怎样的影响?

材料一:吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,总合于上。虽其地在万里外,…拥兵百万,而天子一呼…,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

——苏洵《嘉佑集》

积极:防范内部动乱,巩固国家统一安定,加强中央集权;

为社会经济、文化的发展提供了保障

材料二:太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

——《文献通考》

材料三:一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。

——宋祁《上三冗三费疏》

消极:行政效率低下,因循保守;“三冗”,积贫(内),积弱(外)

宋真宗 宋仁宗 宋英宗

91万

126万

北宋士兵人数增长示意图

116万

时期 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗(1049年) 12625万余 所出无余

英宗(1065年) 11613万余 13186万余

北宋中期财政状况表

1、北伐失败

2、澶渊之盟(1005年)敌复以关南故地为言,利用辄沮之,且许遗绢二十万匹、银一十万两,议始定。

1042年,辽索要关南地,辽宋修约。宋增“岁币”绢10万匹,银10万两;辽促令西夏与宋议和

3、宋夏和议1044年,元昊向北宋称臣,北宋每年给西夏岁币绢15万匹、7万两银和3万斤茶叶,北宋为“君”,保一方“国泰民安”。

边防压力

北宋与 辽 : “澶渊之盟”

北宋与 西夏: “庆历和议”

思考

讨论 你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

不可取——屈辱求和,财政受损

有可取之处——受损有限;和平主流;互市繁荣;民族交融;中华发展

愁啊愁,

愁到白了头。

社会危机何时解,

让我再无心忧……

北宋愁眉不展的君主

北宋皇帝愁什么?

结论:穷则变,变则通,通则久。

岳阳楼

庆历新政

“然而仲淹的政策,到底引起了绝大的反动。宋朝百年以来的种种的优容士大夫,造成了好几许读书做官人的特有权利,范仲淹从头把他推翻,天下成千上万的官僚乃至秀才们,究竟能‘以天下为己任’的有多少?……暗潮明浪,层叠打来。”

——钱穆《国史大纲》

范仲淹

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守。”

——王安石

“变革天下之弊法”

——王安石《言事书》

王安石(10211086),字介甫,临川人(今江西抚州),北宋著名的政治家和文学家。

富国强兵

王安石不凡的抱负(变法目的):

变法必要性

变法可能性

北宋中期,由于“三冗”严重,导致北宋积贫积弱,且阶级矛盾和民族矛盾严重,社会危机日益加深。

①“庆历新政”为王安石变法提供了经验教训。

②宋神宗的支持。

③王安石丰富的地方工作经验和“三不足”的改革精神。

王安石变法

目的 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加财政收入,减轻人民负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加政府财政收入

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 取士 改革科举制度,主要改变科举考试的内容 有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取原则 假如你是个有大量土地并从事经商的大地主……

王安石变法的哪些内容与你的利益有直接关系?

你对改革是什么态度?为什么?

青苗法、农田水利法、 免役法、市易法、方田均税法、均输法等

----限制了大地主大商人的剥削,改革必然会遭到他们的反对

反对

评价王安石变法

王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

进步性:

一定程度改善了积贫局面:

政府财政收入大大增加;

促进了北宋社会经济的发展;

积弱局面有所改观:

使北宋国力有所增强。

局限性:

用人不当,危害百姓利益;

触犯大地主、大官僚利益,

遭激烈反对;

“强兵”方面,成果甚微。

因范之政见,先重治人而后及于治法,王则似乎单重法不问人。只求法的推行,不论推行法的是何等样的人品……而安石之开源政策,有些处又跡近于敛财……那时的百姓,实有不堪再括之苦……还带有急刻的心理。

——钱穆《国史大纲》

北亡南渡

北宋后期,内忧外患,国力日衰。

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

北宋康王赵构南渡,在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。

公元960年—1127年

公元1127年—1276年

武将风云

岳飞 绍兴十一年(1141年),以“莫须有”罪名杀害在杭州风波亭

韩世忠 绍兴十一年(1141年),剥夺其兵权。晚年杜门谢客,口不谈兵,悠游西湖以自乐

张俊 首请纳兵权,被罢枢密使,参与促成岳飞冤狱

刘光世 绍兴七年(1137年),引疾罢去兵权

收兵权

议和偏安

北宋后期,内忧外患,国力日衰。

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

北宋康王赵构南渡,在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒

时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

议和偏安

题临安邸

[南宋]林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。

议和偏安

两宋的政治和军事

宋初集权

王安石变法

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵+四监司、通判

特点及影响

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

南宋的建立

偏安局面的形成(三大和议)

本课小结

分化宰相权力:二府三司、三衙、台谏

统治危机

变法求强

南宋偏安

立祖宗之法

变祖宗之法

守祖宗之法

北方:战事不断政权更替

南方:区域开发经济发展

经济 发展生产,鼓励农耕

政治 澄清吏治,禁止地方军将干政

文化 限制佛教发展

周世宗柴荣改革

一个待解的难题——

重建文化道德体系、加强中央集权避免国家分裂

世纪难题谁能解决?谁将成为开启新世纪的一代英豪。

955年起进行统一战争,三年征战中取得了南唐淮河以南、长江以北的地区。随后又北上收复了石敬瑭割让的燕云十六州的瀛、莫、易三地。正当后周经济、军事顺利发展时,周世宗病故。周世宗虽未完成的统一大业,但为后来北宋结束分裂割据局面奠基。

【唯物史观】 通过学习,从经济基础和上层建筑关系角度理解,宋代政治制度演变趋势的特点及影响,辩证客观地评价政治现象,培养用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过《两宋的政治和军事》教科书和配套课件,认识两宋时期政治、军事和民族关系所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,论证宋代君主专制中央集权加强的特点及影响,提高探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识宋代加强了君主专制和中央集权,解决了唐代以来的藩镇割据问题,也造成了庞大的管理体系的弊端,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 认识认识辽宋夏金时期多民族国家的发展,培养中华民族爱国爱家情怀。

学习

目标

两宋的政治和军事

《宋史·太祖本纪》:

“诸校露刃列于庭曰:‘诸军无主,愿策太尉为天子。’未及对,有以黄衣加太祖身,众皆罗拜呼万岁。”

几十年间(五代十国时期),军队要谁做皇帝,谁就得做。赵匡胤昨天还是一殿前都检点,今天是皇帝了;那是五代乱世最黑暗的表记。若把当时皇帝来比宰相,宰相却有做上一二十年的。相形之下,皇帝反而不像样。试看五代时,有那几个皇帝获得像冯道般的客观地位与受人尊崇呢

钱穆《中国历代政治得失》

冯道

早年曾效力于燕王刘守光,历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝,先启效力于十位皇帝,期间还向辽太宗称臣,始终担任将相、三公、三师之位。

960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥驿兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

赵宋王朝面对的问题

分裂割据 边境危机

藩镇跋扈 地方权重

权臣篡逆 皇权失威

统一 收复失地

削弱地方权力

加强皇权

削弱武将与宰相的权利

北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

地方:加强控制

“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何故?”

“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

宋太祖

宋丞相赵普

权

兵

钱

削实权

制钱谷

收精兵

中央派文官担任地方长官知州,设通判监督;节度使逐渐演变为虚衔

设诸路转运司统管地方财政,保证各州税收大部分上交朝廷

将地方精锐部队编入禁军,分别拱卫京师和镇守地方,定期更换

四监司

——中央派到地方监控指挥地方

——文官担任

——与知州彼此制约

“多积金、市田宅以遗子孙”。

财政

中央:君主专制

皇帝

中书省

门下省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

唐:三省六部

尚书省

中书门下(政事堂)

同平章事

(宰相)

参知政事

(执政)

行政

枢密使(执政)

枢密副使(执政)

军政

三司

枢密院

三司使

宋:二府三司

台谏

御史中丞

知谏院

监察

御前会议

统兵权 离

调兵权 分

殿前司

侍卫马军司

侍卫步军司

三衙

更戍法

禁军

定期

换驻

北宋募兵政策

思考

唐代三省六部制与宋代二府三司制分散相权的方式有什么区别?

分散相权的方式:

唐:决策流程分权

宋:行政、经济、军事三大专业领域分权

大兴文教

《神童诗》 北宋

天子重英豪,文章教尔曹,

万般皆下品,惟有读书高。

少小须勤学,文章可立身,

满朝朱紫贵,尽是读书人。

学问勤中得,萤窗万卷书,

三冬今足用,谁笑腹空虚。

自小多才学,平生志气高,

别人怀宝剑,我有笔如刀。

朝为田舍郎,暮登天子堂,

将相本无种,男儿当自强。

选官:改革科举制度

近人统计《登科记考》的进士总额,唐代二百九十年中共得6442人,平均每年不过二三十名进士。

宋代进士人数自太宗即位之年(976)起便开始激增,迄真宗天禧三年(1019),四十四年间已有9323人;……而在宋太宗执政的22年间,仅进士一科即取士近万名,平均每年450余人。此后仁宗对进士名额作了限制,规定每科不超过400人。即使如此,两宋300多年间,贡举进士科、诸科118榜,取士总数接近11万人,平均每年取士达130多人。

锁院制度; 弥封制度

誊录制度; 别试制度

吸取唐、五代时科场积弊的教训,在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施:

唐朝河西节度使张议潮统军出行图

北宋文官出行图

1. 分化事权、 繁复低效 2. 强干弱枝 、 守内虚外 3.崇文抑武 、 科举兴盛

宋朝制度是一个过分精致而繁复的网络,……它有的是永远也裁不掉的冗官与冗兵,还有空前的低效率。——张鸣《中国政治制度史导论》

“兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧……此制兵得其道也。”

《文献通考》

宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密院长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中由科举出身的有6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文官有659人,约占91%。《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》

宋代是个取士最宽的朝代。唐代虽然每年一次,但每次录取不过一二十人,宋代每次录取总有二三百人之多,要比唐朝多十倍有余。宋朝每次考试,总是倾向于多取。

——张岂之《中国历史十五讲》

特点:

根据材料结合所学,分析宋初加强中央集权的措施具有怎样的特点?产生了怎样的影响?

材料一:吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,总合于上。虽其地在万里外,…拥兵百万,而天子一呼…,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

——苏洵《嘉佑集》

积极:防范内部动乱,巩固国家统一安定,加强中央集权;

为社会经济、文化的发展提供了保障

材料二:太祖、太宗平一海内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……兵无常帅,帅无常师;……是以天下晏然,逾百年而无犬吠之惊,此制兵得其道也。

——《文献通考》

材料三:一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。

——宋祁《上三冗三费疏》

消极:行政效率低下,因循保守;“三冗”,积贫(内),积弱(外)

宋真宗 宋仁宗 宋英宗

91万

126万

北宋士兵人数增长示意图

116万

时期 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗(1049年) 12625万余 所出无余

英宗(1065年) 11613万余 13186万余

北宋中期财政状况表

1、北伐失败

2、澶渊之盟(1005年)敌复以关南故地为言,利用辄沮之,且许遗绢二十万匹、银一十万两,议始定。

1042年,辽索要关南地,辽宋修约。宋增“岁币”绢10万匹,银10万两;辽促令西夏与宋议和

3、宋夏和议1044年,元昊向北宋称臣,北宋每年给西夏岁币绢15万匹、7万两银和3万斤茶叶,北宋为“君”,保一方“国泰民安”。

边防压力

北宋与 辽 : “澶渊之盟”

北宋与 西夏: “庆历和议”

思考

讨论 你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

不可取——屈辱求和,财政受损

有可取之处——受损有限;和平主流;互市繁荣;民族交融;中华发展

愁啊愁,

愁到白了头。

社会危机何时解,

让我再无心忧……

北宋愁眉不展的君主

北宋皇帝愁什么?

结论:穷则变,变则通,通则久。

岳阳楼

庆历新政

“然而仲淹的政策,到底引起了绝大的反动。宋朝百年以来的种种的优容士大夫,造成了好几许读书做官人的特有权利,范仲淹从头把他推翻,天下成千上万的官僚乃至秀才们,究竟能‘以天下为己任’的有多少?……暗潮明浪,层叠打来。”

——钱穆《国史大纲》

范仲淹

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守。”

——王安石

“变革天下之弊法”

——王安石《言事书》

王安石(10211086),字介甫,临川人(今江西抚州),北宋著名的政治家和文学家。

富国强兵

王安石不凡的抱负(变法目的):

变法必要性

变法可能性

北宋中期,由于“三冗”严重,导致北宋积贫积弱,且阶级矛盾和民族矛盾严重,社会危机日益加深。

①“庆历新政”为王安石变法提供了经验教训。

②宋神宗的支持。

③王安石丰富的地方工作经验和“三不足”的改革精神。

王安石变法

目的 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加财政收入,减轻人民负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加政府财政收入

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 取士 改革科举制度,主要改变科举考试的内容 有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取原则 假如你是个有大量土地并从事经商的大地主……

王安石变法的哪些内容与你的利益有直接关系?

你对改革是什么态度?为什么?

青苗法、农田水利法、 免役法、市易法、方田均税法、均输法等

----限制了大地主大商人的剥削,改革必然会遭到他们的反对

反对

评价王安石变法

王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

进步性:

一定程度改善了积贫局面:

政府财政收入大大增加;

促进了北宋社会经济的发展;

积弱局面有所改观:

使北宋国力有所增强。

局限性:

用人不当,危害百姓利益;

触犯大地主、大官僚利益,

遭激烈反对;

“强兵”方面,成果甚微。

因范之政见,先重治人而后及于治法,王则似乎单重法不问人。只求法的推行,不论推行法的是何等样的人品……而安石之开源政策,有些处又跡近于敛财……那时的百姓,实有不堪再括之苦……还带有急刻的心理。

——钱穆《国史大纲》

北亡南渡

北宋后期,内忧外患,国力日衰。

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

北宋康王赵构南渡,在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。

公元960年—1127年

公元1127年—1276年

武将风云

岳飞 绍兴十一年(1141年),以“莫须有”罪名杀害在杭州风波亭

韩世忠 绍兴十一年(1141年),剥夺其兵权。晚年杜门谢客,口不谈兵,悠游西湖以自乐

张俊 首请纳兵权,被罢枢密使,参与促成岳飞冤狱

刘光世 绍兴七年(1137年),引疾罢去兵权

收兵权

议和偏安

北宋后期,内忧外患,国力日衰。

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

北宋康王赵构南渡,在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

杭州西湖的岳飞墓

岳飞庙前的秦桧夫妇跪像

三字冤成莫须有,呜呼此勅终长负

二帝不返青城魂,诸君谁饮黄龙酒

时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

议和偏安

题临安邸

[南宋]林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。

议和偏安

两宋的政治和军事

宋初集权

王安石变法

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵+四监司、通判

特点及影响

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

南宋的建立

偏安局面的形成(三大和议)

本课小结

分化宰相权力:二府三司、三衙、台谏

统治危机

变法求强

南宋偏安

立祖宗之法

变祖宗之法

守祖宗之法

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进