5.3 人皆有不忍人之心 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.3 人皆有不忍人之心 课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-08 16:15:31 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

《人皆有不忍之心》

孟子

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后人称之为“亚圣”。孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“民贵君轻”,反对掠夺性战争等主张。为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡“仁”“义”为中心的“仁政”“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它的篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

背景

孟子所处的战国中期,封建制已经在各国确立。各诸侯国的统治者对外争城夺地,互相攻伐;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

孟子生活的战国中期,各国互相攻伐,强者称霸,割据混乱的局面已成为社会经济进一步发展的障碍。尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾,激起了新旧势力和各种不同政治主张的剧烈斗争,形成百家争鸣的局面。

孟子针对社会现状阐述自己的观点,宣扬他的“仁政”“王道”学说。与孔子一样,他力图将儒家的政治理论和治国理念转化为具体的国家治理主张,并推行于天下。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。《人皆有不忍人之心》即是其一。

写作背景

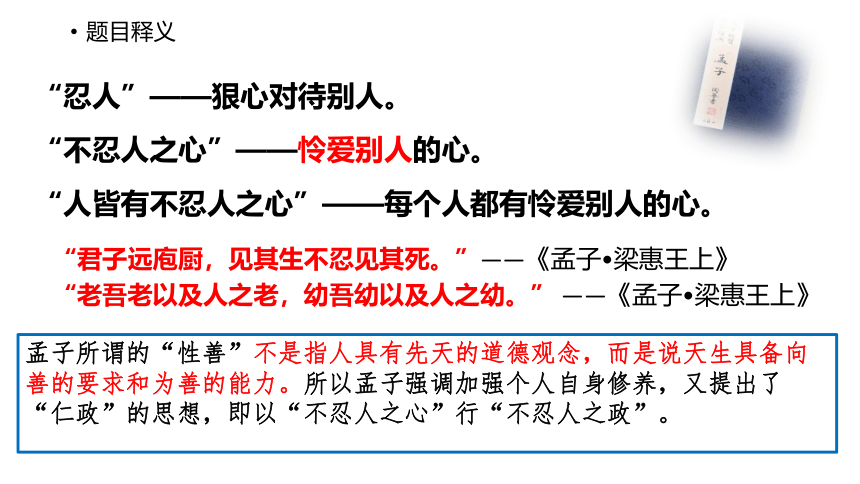

“忍人”——狠心对待别人。

“不忍人之心”——怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”——每个人都有怜爱别人的心。

题目释义

“君子远庖厨,见其生不忍见其死。”——《孟子 梁惠王上》

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。” ——《孟子 梁惠王上》

孟子所谓的“性善”不是指人具有先天的道德观念,而是说天生具备向善的要求和为善的能力。所以孟子强调加强个人自身修养,又提出了“仁政”的思想,即以“不忍人之心”行“不忍人之政”。

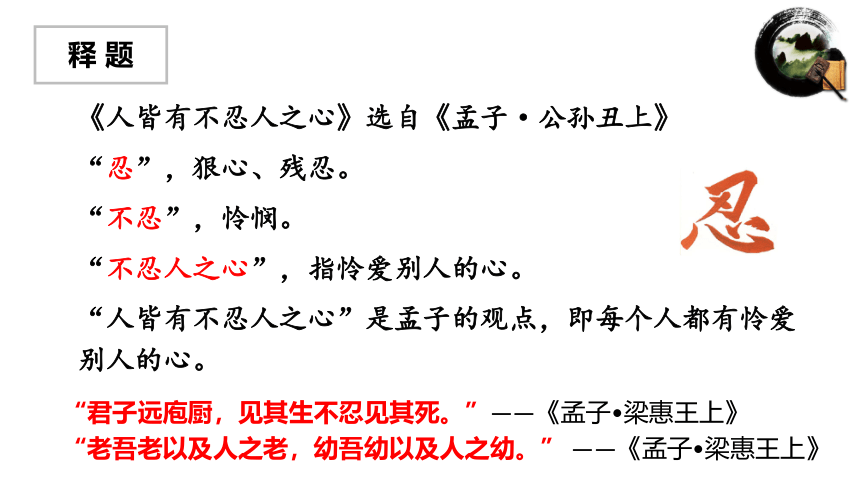

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“忍”,狠心、残忍。

“不忍”,怜悯。

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

释 题

“君子远庖厨,见其生不忍见其死。”——《孟子 梁惠王上》

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。” ——《孟子 梁惠王上》

孟子心中的理想政治是什么?他想要依靠什么来平治天下?

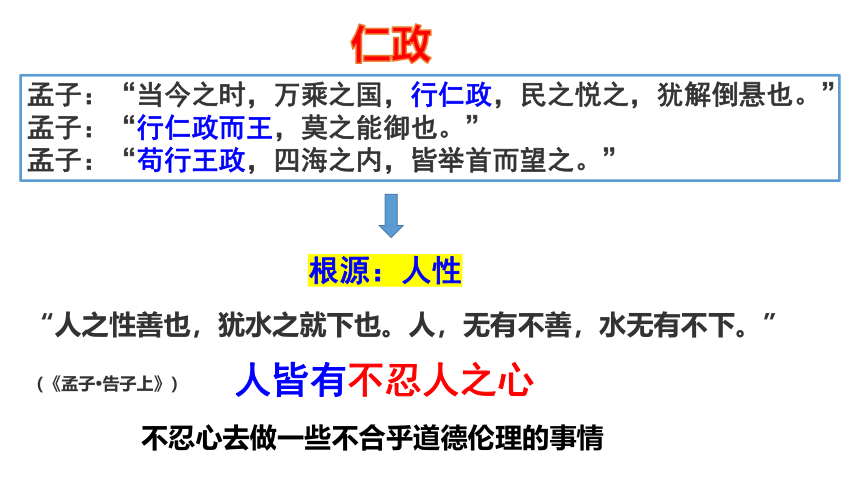

仁政

孟子:“当今之时,万乘之国,行仁政,民之悦之,犹解倒悬也。”

孟子:“行仁政而王,莫之能御也。”

孟子:“苟行王政,四海之内,皆举首而望之。”

根源:人性

“人之性善也,犹水之就下也。人,无有不善,水无有不下。”

(《孟子 告子上》)

人皆有不忍人之心

不忍心去做一些不合乎道德伦理的事情

单击此处

添加标题

诵读感悟

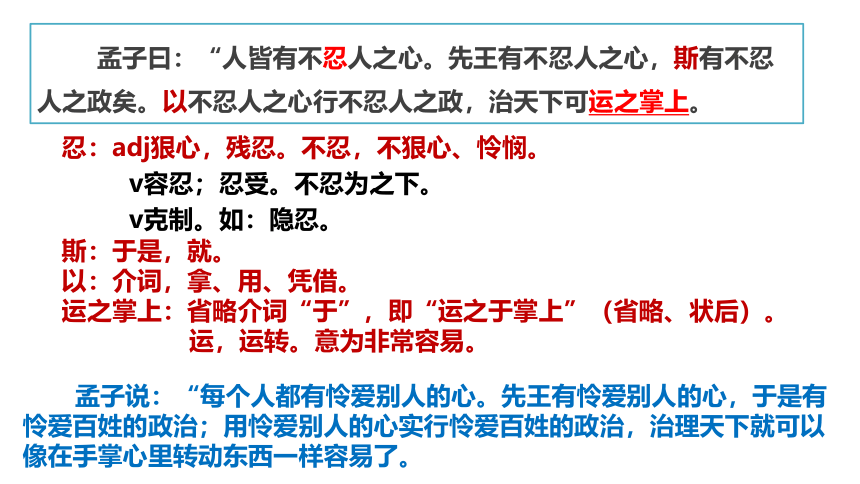

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

忍:adj狠心,残忍。不忍,不狠心、怜悯。

v容忍;忍受。不忍为之下。

v克制。如:隐忍。

斯:于是,就。

以:介词,拿、用、凭借。

运之掌上:省略介词“于”,即“运之于掌上”(省略、状后)。

运,运转。意为非常容易。

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜爱百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜爱百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

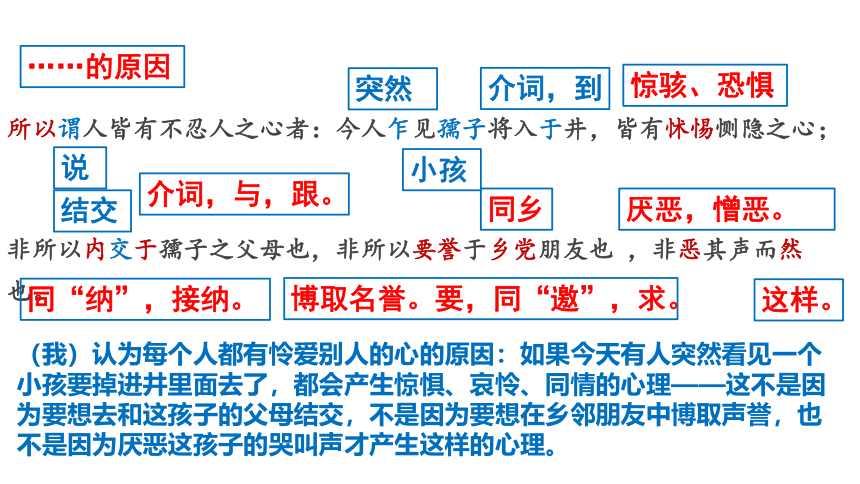

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;

非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也 ,非恶其声而然也。

……的原因

说

博取名誉。要,同“邀”,求。

介词,与,跟。

结交

同“纳”,接纳。

惊骇、恐惧

介词,到

小孩

突然

这样。

厌恶,憎恶。

同乡

(我)认为每个人都有怜爱别人的心的原因:如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,都会产生惊惧、哀怜、同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这样的心理。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

①由是观之:由此看来。是,此;之,音节助词,无意。

②“……,……也”表判断。

③羞恶:意动,对自己的不善感到羞耻、对他人的不善感到憎恶。

④辞让:谦逊推让。

⑤端:萌芽,发端,源头。

译文:由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

①之:助词,取独; 是:这。

②犹:犹如,好像。

④不能:不行。

⑤自贼:指残害自己。

⑦知:知道、懂得。 ⑧扩:推广。 ⑨充:充实。 ⑩之:代词,指四端。

⑩然:通“燃”,燃烧。

达:通达,引申为涌流,泉水涌出。

苟:如果。

以:连词,来。 保:安定。 四海:指天下。 事:服侍,侍奉。

③四体:四肢。

⑥我:同“己”,自身。

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

①之:助词,取独; 是:这。

②犹:犹如,好像。

④不能:不行。

⑤自贼:指残害自己。

⑦知:知道、懂得。 ⑧扩:推广。 ⑨充:充实。 ⑩之:代词,指四端。

⑩然:通“燃”,燃烧。

达:通达,引申为涌流,泉水涌出。

苟:如果。

以:连词,来。 保:安定。 四海:指天下。 事:服侍,侍奉。

③四体:四肢。

⑥我:同“己”,自身。

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的人,是自己残害自己(自暴自弃);认为他的君主不行的的人,是残害他的君主。凡是在自己身上有这四种发端的人,如果知道都要扩大充实它们,它们就像火刚刚开始燃烧、泉水刚刚开始涌出一样。如果能够充实它们,便足以安定天下;如果不能充实它们,就不足以侍奉父母。

故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍(4)见孺子(5)将入于井,皆有怵惕(6)恻隐之心;非所以内交(7)于孺子之父母也,非所以要誉(8)于乡党朋友也,非恶其声而然也。

(4)乍:忽然。

回顾:《阿房宫赋》“雷霆乍惊,宫车过也。”

《琵琶行(并序)》:“银瓶乍破。”

《声声慢》:“乍暖还寒。”

(6)怵惕(chùtì):恐惧。

回顾:怵然为戒。——《庖丁解牛》

(7)内交:结交。“内”同“纳”,结、收入、接受。

回顾:距关,毋内诸侯。——《史记·项羽本纪》

(8)要:求,求取。要誉,博取名誉。

乍:

①<副>忽然;突然。

②<副>刚刚。《满井游记》:“于是冰皮始解,波色乍明。”

③<副>时而。《汉书 景十三王传》:“乍见乍没。”

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞(9)让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端(10)也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼(11)者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始(12)然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

(9)辞:v推却,不接受。eg赴汤蹈火,在所不辞、辞谢。

(10)端:开始

(11)贼:残害;伤害。

高考连接:家与家之相篡,人与人之相贼。——《墨子》

(12)始:adv刚刚,才。

《六国论》:至丹以荆卿为计,始速祸焉。

始:①adv刚刚,才。

②adv最初、当初。《六国论》:始有远略。

③n开始。《孟子.梁惠王上》:养生丧死无憾,王道之始也。

④adv尝、曾。《始得西山宴游记》:以为凡是州之山水有异态者,皆我有也;而未始知西山之怪特。

单击此处

添加标题

综合探究

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也 ,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

提出中心论点“人皆有不忍人之心”

举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

提出“四心”“四端”

点明“四端”的意义。

层次划分

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

明确:孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

人皆有不忍人之心

四心

四端

不忍人之心 不忍人之政

行仁政

恻隐之心,仁之端也;

羞恶之心,义之端也;

辞让之心,礼之端也;

是非之心,智之端也。

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,二者是否矛盾?

不矛盾。在社会生活中,人们因私欲膨胀,导致善的本性逐渐泯灭。所以,必须在后天的教育中,指导人们自觉扩大充实自己的“四端”。

我们该如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

(1)孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

孟子把“仁义礼智”这些社会性质的道德观念说成是人的天性里所固有的,与生俱来的。

(2)孟子也不是完全否认后天培养的作用。他认为“不忍人之心”包含“四心”,而这“四心”只是“仁义礼智” 这四种道德范畴的发端,还需要“扩而充之”才能够发扬光大。他还是重视后天努力(“扩而充之”)的作用的。

道理论证: 人皆有不忍人之心,层层推理

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

对比论证:正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也

正面:足以保四海/反面:不足以事父母

假设论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

归纳本文在论证方法和语言上的特色

论证方法

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

从修辞角度简要赏析这段话。

①这里使用排比的修辞手法。(点明修辞)

②说明了“不忍人之心”包含恻隐、羞恶、辞让、是非四个方面。(简要概括)

③排比的修辞手法的使用,既能增强语势,表达强烈的感情,又能使得说理铺张有力。(表达效果)

①比喻说理,生动形象。(孺子入井、“四端”与“四体”)进行设喻,启发对方,使对方更易接受自己的观点。

②排偶句式,气势磅礴。大大增强了文章的说服力和感染力,极富雄辩色彩。

语言特点

主题归纳

本文从人性的前提推导政治,即由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。文章在强调后天教养的重要性时,也阐释了“不忍人之心”对个人和国家的重要作用。

·今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

文本研究

①举例论证

·先王以不忍人之心,行不忍人之政。

以先王为例,突出了以“仁心”行“仁政”的思想,比较有说服力。

从正面举例,有用三个“非”从反面论述,具有客观性

“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

文本研究

②比喻喻证法

运用比喻生动形象证实扩大充实四端的必要性

用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上”

反面:无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

正面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

文本研究

③正反对比论证

排比句式,正反对比,有力说明作为人,要有“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”。

“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

文本研究

④假设对比论证

人具有为善,为仁政的“仁心”,如果扩充这些善端,就足以安定天下,如果不扩充就做不到。通过假设说明扩大充实四端的必要性。

请小组合作探究本文在论证方法和语言上的特色

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

明确:孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

人皆有不忍人之心

四心

四端

不忍人之心 不忍人之政

行仁政

2.孟子“性善论”的论证过程

①人都有“不忍人之心”;

→②之所以有“不忍人之心”是因为人天性中先验存在的“仁义礼智”;

→③人只有遵照“仁义礼智”这些本性中存在的品质,才能做到儒家所推崇的“尽心”、“知性”、“知天”;

→④人性本善。

1.本文的论证思路是怎样的?

明确:全文可分为三层

由开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

由“所以谓人皆有不忍人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

从“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

1.从文中看,孟子认为不忍人之心应包括四个方面,它们是 、 、 、 。

2.孟子认为,不忍人之心是人所固有的,其论证的依据是: , 。这在论证方式上属于 法。

3.在孟子看来,不忍人之心是人所固有的,那么治国施行仁政也是天经地义的。文中最能体现这一主张的句子是 , , 。

恻隐之心 羞恶之心 辞让之心 是非之心

以不忍人之心 行不忍人之政 治天下可运之掌上

理解性默写

今人乍见孺子将入于井 皆有怵惕恻隐之心

例证

【拓展阅读】

“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。 ”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然。宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也,——非徒无益,而又害之。”

“何谓知言?”

曰:““诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。——生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。

“宰我、子贡善为说辞,冉牛、闵子、颜渊善言德行。孔子兼之,曰:‘我于辞命,则不能也。’然则夫子既圣矣乎?”

《人皆有不忍之心》

孟子

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后人称之为“亚圣”。孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“民贵君轻”,反对掠夺性战争等主张。为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡“仁”“义”为中心的“仁政”“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它的篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

背景

孟子所处的战国中期,封建制已经在各国确立。各诸侯国的统治者对外争城夺地,互相攻伐;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

孟子生活的战国中期,各国互相攻伐,强者称霸,割据混乱的局面已成为社会经济进一步发展的障碍。尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾,激起了新旧势力和各种不同政治主张的剧烈斗争,形成百家争鸣的局面。

孟子针对社会现状阐述自己的观点,宣扬他的“仁政”“王道”学说。与孔子一样,他力图将儒家的政治理论和治国理念转化为具体的国家治理主张,并推行于天下。在这样的社会背景下,孟子开始周游列国,游说各国君主,推行他的政治主张。《人皆有不忍人之心》即是其一。

写作背景

“忍人”——狠心对待别人。

“不忍人之心”——怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”——每个人都有怜爱别人的心。

题目释义

“君子远庖厨,见其生不忍见其死。”——《孟子 梁惠王上》

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。” ——《孟子 梁惠王上》

孟子所谓的“性善”不是指人具有先天的道德观念,而是说天生具备向善的要求和为善的能力。所以孟子强调加强个人自身修养,又提出了“仁政”的思想,即以“不忍人之心”行“不忍人之政”。

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“忍”,狠心、残忍。

“不忍”,怜悯。

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

释 题

“君子远庖厨,见其生不忍见其死。”——《孟子 梁惠王上》

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。” ——《孟子 梁惠王上》

孟子心中的理想政治是什么?他想要依靠什么来平治天下?

仁政

孟子:“当今之时,万乘之国,行仁政,民之悦之,犹解倒悬也。”

孟子:“行仁政而王,莫之能御也。”

孟子:“苟行王政,四海之内,皆举首而望之。”

根源:人性

“人之性善也,犹水之就下也。人,无有不善,水无有不下。”

(《孟子 告子上》)

人皆有不忍人之心

不忍心去做一些不合乎道德伦理的事情

单击此处

添加标题

诵读感悟

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

忍:adj狠心,残忍。不忍,不狠心、怜悯。

v容忍;忍受。不忍为之下。

v克制。如:隐忍。

斯:于是,就。

以:介词,拿、用、凭借。

运之掌上:省略介词“于”,即“运之于掌上”(省略、状后)。

运,运转。意为非常容易。

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜爱百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜爱百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;

非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也 ,非恶其声而然也。

……的原因

说

博取名誉。要,同“邀”,求。

介词,与,跟。

结交

同“纳”,接纳。

惊骇、恐惧

介词,到

小孩

突然

这样。

厌恶,憎恶。

同乡

(我)认为每个人都有怜爱别人的心的原因:如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,都会产生惊惧、哀怜、同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这样的心理。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

①由是观之:由此看来。是,此;之,音节助词,无意。

②“……,……也”表判断。

③羞恶:意动,对自己的不善感到羞耻、对他人的不善感到憎恶。

④辞让:谦逊推让。

⑤端:萌芽,发端,源头。

译文:由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

①之:助词,取独; 是:这。

②犹:犹如,好像。

④不能:不行。

⑤自贼:指残害自己。

⑦知:知道、懂得。 ⑧扩:推广。 ⑨充:充实。 ⑩之:代词,指四端。

⑩然:通“燃”,燃烧。

达:通达,引申为涌流,泉水涌出。

苟:如果。

以:连词,来。 保:安定。 四海:指天下。 事:服侍,侍奉。

③四体:四肢。

⑥我:同“己”,自身。

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

①之:助词,取独; 是:这。

②犹:犹如,好像。

④不能:不行。

⑤自贼:指残害自己。

⑦知:知道、懂得。 ⑧扩:推广。 ⑨充:充实。 ⑩之:代词,指四端。

⑩然:通“燃”,燃烧。

达:通达,引申为涌流,泉水涌出。

苟:如果。

以:连词,来。 保:安定。 四海:指天下。 事:服侍,侍奉。

③四体:四肢。

⑥我:同“己”,自身。

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的人,是自己残害自己(自暴自弃);认为他的君主不行的的人,是残害他的君主。凡是在自己身上有这四种发端的人,如果知道都要扩大充实它们,它们就像火刚刚开始燃烧、泉水刚刚开始涌出一样。如果能够充实它们,便足以安定天下;如果不能充实它们,就不足以侍奉父母。

故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍(4)见孺子(5)将入于井,皆有怵惕(6)恻隐之心;非所以内交(7)于孺子之父母也,非所以要誉(8)于乡党朋友也,非恶其声而然也。

(4)乍:忽然。

回顾:《阿房宫赋》“雷霆乍惊,宫车过也。”

《琵琶行(并序)》:“银瓶乍破。”

《声声慢》:“乍暖还寒。”

(6)怵惕(chùtì):恐惧。

回顾:怵然为戒。——《庖丁解牛》

(7)内交:结交。“内”同“纳”,结、收入、接受。

回顾:距关,毋内诸侯。——《史记·项羽本纪》

(8)要:求,求取。要誉,博取名誉。

乍:

①<副>忽然;突然。

②<副>刚刚。《满井游记》:“于是冰皮始解,波色乍明。”

③<副>时而。《汉书 景十三王传》:“乍见乍没。”

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞(9)让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端(10)也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼(11)者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始(12)然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

(9)辞:v推却,不接受。eg赴汤蹈火,在所不辞、辞谢。

(10)端:开始

(11)贼:残害;伤害。

高考连接:家与家之相篡,人与人之相贼。——《墨子》

(12)始:adv刚刚,才。

《六国论》:至丹以荆卿为计,始速祸焉。

始:①adv刚刚,才。

②adv最初、当初。《六国论》:始有远略。

③n开始。《孟子.梁惠王上》:养生丧死无憾,王道之始也。

④adv尝、曾。《始得西山宴游记》:以为凡是州之山水有异态者,皆我有也;而未始知西山之怪特。

单击此处

添加标题

综合探究

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也 ,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

提出中心论点“人皆有不忍人之心”

举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

提出“四心”“四端”

点明“四端”的意义。

层次划分

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

明确:孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

人皆有不忍人之心

四心

四端

不忍人之心 不忍人之政

行仁政

恻隐之心,仁之端也;

羞恶之心,义之端也;

辞让之心,礼之端也;

是非之心,智之端也。

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,二者是否矛盾?

不矛盾。在社会生活中,人们因私欲膨胀,导致善的本性逐渐泯灭。所以,必须在后天的教育中,指导人们自觉扩大充实自己的“四端”。

我们该如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

(1)孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

孟子把“仁义礼智”这些社会性质的道德观念说成是人的天性里所固有的,与生俱来的。

(2)孟子也不是完全否认后天培养的作用。他认为“不忍人之心”包含“四心”,而这“四心”只是“仁义礼智” 这四种道德范畴的发端,还需要“扩而充之”才能够发扬光大。他还是重视后天努力(“扩而充之”)的作用的。

道理论证: 人皆有不忍人之心,层层推理

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

对比论证:正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也

正面:足以保四海/反面:不足以事父母

假设论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

归纳本文在论证方法和语言上的特色

论证方法

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

从修辞角度简要赏析这段话。

①这里使用排比的修辞手法。(点明修辞)

②说明了“不忍人之心”包含恻隐、羞恶、辞让、是非四个方面。(简要概括)

③排比的修辞手法的使用,既能增强语势,表达强烈的感情,又能使得说理铺张有力。(表达效果)

①比喻说理,生动形象。(孺子入井、“四端”与“四体”)进行设喻,启发对方,使对方更易接受自己的观点。

②排偶句式,气势磅礴。大大增强了文章的说服力和感染力,极富雄辩色彩。

语言特点

主题归纳

本文从人性的前提推导政治,即由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。文章在强调后天教养的重要性时,也阐释了“不忍人之心”对个人和国家的重要作用。

·今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

文本研究

①举例论证

·先王以不忍人之心,行不忍人之政。

以先王为例,突出了以“仁心”行“仁政”的思想,比较有说服力。

从正面举例,有用三个“非”从反面论述,具有客观性

“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

文本研究

②比喻喻证法

运用比喻生动形象证实扩大充实四端的必要性

用在掌上运转东西比喻以仁政治理天下的容易,具体贴切。

“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上”

反面:无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

正面:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

文本研究

③正反对比论证

排比句式,正反对比,有力说明作为人,要有“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”。

“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

文本研究

④假设对比论证

人具有为善,为仁政的“仁心”,如果扩充这些善端,就足以安定天下,如果不扩充就做不到。通过假设说明扩大充实四端的必要性。

请小组合作探究本文在论证方法和语言上的特色

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

孟子认为“不忍人之心”有哪些内容?

明确:孟子认为“不忍人之心”包含四个方面,即“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,简称“四心”。这“四心”是“仁、义、礼、智”这四种道德范畴的发端,或者说是“四端”。

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

人皆有不忍人之心

四心

四端

不忍人之心 不忍人之政

行仁政

2.孟子“性善论”的论证过程

①人都有“不忍人之心”;

→②之所以有“不忍人之心”是因为人天性中先验存在的“仁义礼智”;

→③人只有遵照“仁义礼智”这些本性中存在的品质,才能做到儒家所推崇的“尽心”、“知性”、“知天”;

→④人性本善。

1.本文的论证思路是怎样的?

明确:全文可分为三层

由开头至“治天下可运之掌上”。提出“人皆有不忍人之心”的见解,认为以“不忍人之心”而行“不忍人之政”,天下就会大治。

由“所以谓人皆有不忍人之心者”至“非恶其声而然也”,举例证明中心论点。

从“由是观之”到文末。阐述“四端”,并将其与“仁、义、礼、智”相配论述,并指出扩充“四端”的重要性。

1.从文中看,孟子认为不忍人之心应包括四个方面,它们是 、 、 、 。

2.孟子认为,不忍人之心是人所固有的,其论证的依据是: , 。这在论证方式上属于 法。

3.在孟子看来,不忍人之心是人所固有的,那么治国施行仁政也是天经地义的。文中最能体现这一主张的句子是 , , 。

恻隐之心 羞恶之心 辞让之心 是非之心

以不忍人之心 行不忍人之政 治天下可运之掌上

理解性默写

今人乍见孺子将入于井 皆有怵惕恻隐之心

例证

【拓展阅读】

“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。 ”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然。宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也,——非徒无益,而又害之。”

“何谓知言?”

曰:““诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。——生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣。

“宰我、子贡善为说辞,冉牛、闵子、颜渊善言德行。孔子兼之,曰:‘我于辞命,则不能也。’然则夫子既圣矣乎?”