古诗词诵读 无衣 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读 无衣 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 08:17:03 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

语文统编版

选择性必修 上册

无 衣

静女

先秦 诗经

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈(luán美好),贻我彤管。彤管有炜(红润美丽),说怿女美。

自牧归(通"馈",赠)荑(tí),洵(实在,诚然)美且异。匪女之为美,美人之贻。

娴静姑娘好漂亮,

约我等在城角旁。

望穿秋水不见你,

搔首徘徊我心慌。

娴静姑娘真娇艳,

送我精美好彤管。

彤管熠熠生光彩,

姑娘生就好容颜。

郊野采集赠柔荑,

确实美好又新异。

不是荑草长得美,

美人相赠最珍奇。

芣苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

岂曰无衣,与子同裳。

语言建构与运用:诵读诗歌,理解诗歌的基本内容。

思维发展与提升:掌握重章叠句的形式特点。

审美鉴赏与创造:掌握四言诗的诵读节拍。

文化传承与理解:培养学生积极向上的爱国主义精神。

核心素养

创

作

背

景

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。这时勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土,遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。

《诗经》

《诗经》是我国第一部诗歌总集。

内容:风 雅 颂

形式:四言为主,重章反复

手法:赋 比 兴

收入从西周到春秋时期的诗歌305首。

汉以前被称为《诗》或《诗三百》。

《诗经》是我国古典诗歌现实主义的源头。

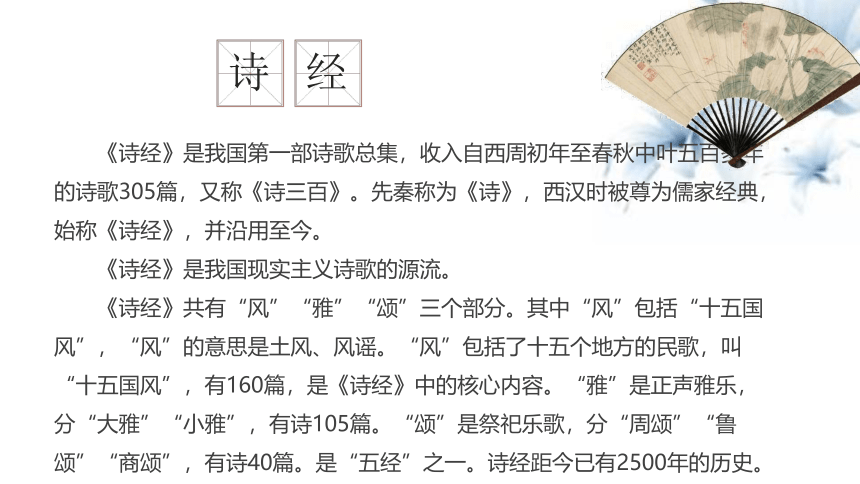

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇,又称《诗三百》。先秦称为《诗》,西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》是我国现实主义诗歌的源流。

《诗经》共有“风”“雅”“颂”三个部分。其中“风”包括“十五国风”,“风”的意思是土风、风谣。“风”包括了十五个地方的民歌,叫“十五国风”,有160篇,是《诗经》中的核心内容。“雅”是正声雅乐,分“大雅”“小雅”,有诗105篇。“颂”是祭祀乐歌,分“周颂”“鲁颂”“商颂”,有诗40篇。是“五经”之一。诗经距今已有2500年的历史。

诗

经

《诗经》的思想内容

一、反映奴隶们对剥削压迫的不平

二、反映当时的婚姻生活

三、反映当时的战争徭役等

现实主义诗篇!

(饥者歌其食,劳者歌其事)

《诗经》句式章法

重章叠句

即上下句或者上下段用相同的结构,反复咏唱的一种表情达意的方法。这种方法具有回环往复的表达效果,同时也具有音乐美、意境美,含蓄美。

在内容和主题上:营造意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。

在诗歌艺术表现上:增强了诗歌的节奏感、音乐感,形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

秦风 无衣

—— 秦国人民抗击西戎入侵的军中战歌

《无衣》是一首赋体诗 ,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中直接表现战士们共同对敌、奔赴战场的高昂情绪,一层更进一层地揭示战士们崇高的内心世界。表现了奴隶社会时期人民保家卫国、团结对敌、英勇献身的思想感情。

体

裁

介

绍

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

无 衣

《诗经·秦风》

重 点 词 语

袍:战袍

泽:里衣

裳 (cháng):下衣

同仇:同样仇恨敌人

偕作:一起行动起来

偕行:一起去(上战场)

课 文 简 介

《秦风·无衣》是一首秦国人民抗击西戎入侵的气势雄壮、激昂豪迈的出征歌。

秦国与居住在我国西北部的西戎接壤,他们经常发生战争。本诗中的“兴师”,可能是指秦王与西戎打仗。从秦国方面来看,这次战争具有保家卫国的正义性质,所以,表现出了秦国人民同仇敌忾、奋勇出征的爱国热情和精神。

新知讲解

从课文字面来看,本诗歌有什么特点?

每一节都在重复,在重复的同时又有些微的变化。

新知讲解

变化的部分是哪些?

每章一、二句,分别写“同袍”、“同泽”、“同裳”。

每章第三、四句,先后写“修我戈矛”、“修我矛戟”、“修我甲兵” 。

每章最后一句,写“同仇”、“偕作”、“偕行”。

新知讲解

这些变化部分表现了什么情感?

“同袍”、“同泽”、“同裳” 表现战士们克服困难、团结互助的情景。

“修我戈矛”、“修我矛戟”、“修我甲兵”,表现战士齐心备战的情景。

“同仇”、“偕作”、“偕行”,表现战士们的爱国感情和大无畏精神。

新知讲解

本文用了什么手法?有什么作用?

本诗是一首赋体诗,用了重章叠句的手法。

作用: ①便于记忆和咏唱。

②增加诗的节奏性和音乐感。

③回旋反复,可充分的抒发。

岂曰无衣

与子同袍 王于兴师 修我戈矛 与子同仇

……同泽 …… ……矛戟 …… 偕作

……同裳 …… ……甲兵 ……偕行

内容

形象

主题

(思想)

(准备)

(赴战)

团结友爱

不计困难

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

团结友爱、同仇敌忾、英勇抗敌的

昂扬斗志和爱国精神。

新知讲解

每章第一二句,分别用“同袍”“同泽”“同裳”,表现战士们克服困难、团结互助的情景。

每章第三四句,写“同仇”“偕作”,表现战士们爱国的情感与大无畏的精神。

这是一首赋体诗 ,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中直接表现战士们共同对敌奔赴战场的高昂情绪,一层更进一层地提示战士们崇高的内心世界。

新知讲解

诗歌开头运用了何种修辞方法?有何作用?

反问。

表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概,能激发人们的爱国热情。

新知讲解

“王于兴师”在文中有何作用?它与“问答”有无逻辑事理关系?文章把它置后有何作用?

交代事件发生的直接原因,逻辑上有前后关系,文章把它置后补充交代,先“议”后“叙”,目的有二:

(1)避免平铺直叙,增强文势;

(2)激发爱国热情,突出为国而战的斗争精神。

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

(统一思想)

(统一行动)

(一起上战场)

章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字。《诗经》善用这种手法,有的通篇重叠,有的只在章首或章尾重叠,有的隔章重叠。

合作探究

重章叠句的特点

课堂练习

指出下列句子中,加横线词语的词意。

(1)岂曰无衣?与子同袍 ( )

(2)岂曰无衣?与子同泽 ( )

(3)岂曰无衣?与子同裳 ( )

名词作动词,穿战袍

名词作动词,穿衬衣

名词作动词,穿下衣

课堂练习

情景默写:

《无衣》每章开头都采用了问答式的句法。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏制的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上了一把火,于是无数战士同声响应:“________________”“________________”“________________”。

《无衣》中,描写君王要发兵了,要修理好戈矛准备战斗的句子是

“ , ”。

与子同袍

与子同泽

与子同裳

拓展提高

《无衣》以慷慨豪迈的语气,重叠复沓的回答句式,来表现大敌当前精诚团结的精神。军情紧急,没有军衣算什么,岂能以此为避战的借口?这是由于共同抗敌而形成的如同骨肉兄弟般的亲情,这是由于共同战斗所凝结成的生死与共的战友的友谊,所焕发出来的是那种不畏任何艰难困苦、慷慨自助的爱国激情。秦国士兵在反侵略战争中以天下兴亡为己任,整顿戎装,共赴疆场,抵御外辱。尽管战斗条件非常艰苦,军需严重不足,士兵们要共披一件战衣,却动摇不了士兵们保家卫国的决心,这就使得诗歌充满高昂向上的精神,产生了振奋人心的力量。

壮怀激烈爱国情

饥者歌其食

劳者歌其事

爱者歌其情

民歌特点:现实主义

真实描绘当时社会风貌

真实表达人民愿望与要求

语言清新活泼,本色自然

民间的歌,唱出的是百姓的心声,唱出的是对生活真实体验的实实在在的道理。它的动人之处是道出了凡胎肉身的我们都能体验到的人生经历和道理。

语文统编版

选择性必修 上册

无 衣

静女

先秦 诗经

静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈(luán美好),贻我彤管。彤管有炜(红润美丽),说怿女美。

自牧归(通"馈",赠)荑(tí),洵(实在,诚然)美且异。匪女之为美,美人之贻。

娴静姑娘好漂亮,

约我等在城角旁。

望穿秋水不见你,

搔首徘徊我心慌。

娴静姑娘真娇艳,

送我精美好彤管。

彤管熠熠生光彩,

姑娘生就好容颜。

郊野采集赠柔荑,

确实美好又新异。

不是荑草长得美,

美人相赠最珍奇。

芣苢

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

岂曰无衣,与子同裳。

语言建构与运用:诵读诗歌,理解诗歌的基本内容。

思维发展与提升:掌握重章叠句的形式特点。

审美鉴赏与创造:掌握四言诗的诵读节拍。

文化传承与理解:培养学生积极向上的爱国主义精神。

核心素养

创

作

背

景

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。这时勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土,遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。

《诗经》

《诗经》是我国第一部诗歌总集。

内容:风 雅 颂

形式:四言为主,重章反复

手法:赋 比 兴

收入从西周到春秋时期的诗歌305首。

汉以前被称为《诗》或《诗三百》。

《诗经》是我国古典诗歌现实主义的源头。

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇,又称《诗三百》。先秦称为《诗》,西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》是我国现实主义诗歌的源流。

《诗经》共有“风”“雅”“颂”三个部分。其中“风”包括“十五国风”,“风”的意思是土风、风谣。“风”包括了十五个地方的民歌,叫“十五国风”,有160篇,是《诗经》中的核心内容。“雅”是正声雅乐,分“大雅”“小雅”,有诗105篇。“颂”是祭祀乐歌,分“周颂”“鲁颂”“商颂”,有诗40篇。是“五经”之一。诗经距今已有2500年的历史。

诗

经

《诗经》的思想内容

一、反映奴隶们对剥削压迫的不平

二、反映当时的婚姻生活

三、反映当时的战争徭役等

现实主义诗篇!

(饥者歌其食,劳者歌其事)

《诗经》句式章法

重章叠句

即上下句或者上下段用相同的结构,反复咏唱的一种表情达意的方法。这种方法具有回环往复的表达效果,同时也具有音乐美、意境美,含蓄美。

在内容和主题上:营造意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。

在诗歌艺术表现上:增强了诗歌的节奏感、音乐感,形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

秦风 无衣

—— 秦国人民抗击西戎入侵的军中战歌

《无衣》是一首赋体诗 ,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中直接表现战士们共同对敌、奔赴战场的高昂情绪,一层更进一层地揭示战士们崇高的内心世界。表现了奴隶社会时期人民保家卫国、团结对敌、英勇献身的思想感情。

体

裁

介

绍

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

无 衣

《诗经·秦风》

重 点 词 语

袍:战袍

泽:里衣

裳 (cháng):下衣

同仇:同样仇恨敌人

偕作:一起行动起来

偕行:一起去(上战场)

课 文 简 介

《秦风·无衣》是一首秦国人民抗击西戎入侵的气势雄壮、激昂豪迈的出征歌。

秦国与居住在我国西北部的西戎接壤,他们经常发生战争。本诗中的“兴师”,可能是指秦王与西戎打仗。从秦国方面来看,这次战争具有保家卫国的正义性质,所以,表现出了秦国人民同仇敌忾、奋勇出征的爱国热情和精神。

新知讲解

从课文字面来看,本诗歌有什么特点?

每一节都在重复,在重复的同时又有些微的变化。

新知讲解

变化的部分是哪些?

每章一、二句,分别写“同袍”、“同泽”、“同裳”。

每章第三、四句,先后写“修我戈矛”、“修我矛戟”、“修我甲兵” 。

每章最后一句,写“同仇”、“偕作”、“偕行”。

新知讲解

这些变化部分表现了什么情感?

“同袍”、“同泽”、“同裳” 表现战士们克服困难、团结互助的情景。

“修我戈矛”、“修我矛戟”、“修我甲兵”,表现战士齐心备战的情景。

“同仇”、“偕作”、“偕行”,表现战士们的爱国感情和大无畏精神。

新知讲解

本文用了什么手法?有什么作用?

本诗是一首赋体诗,用了重章叠句的手法。

作用: ①便于记忆和咏唱。

②增加诗的节奏性和音乐感。

③回旋反复,可充分的抒发。

岂曰无衣

与子同袍 王于兴师 修我戈矛 与子同仇

……同泽 …… ……矛戟 …… 偕作

……同裳 …… ……甲兵 ……偕行

内容

形象

主题

(思想)

(准备)

(赴战)

团结友爱

不计困难

积极响应

齐心备战

同仇敌忾

勇赴战场

团结友爱、同仇敌忾、英勇抗敌的

昂扬斗志和爱国精神。

新知讲解

每章第一二句,分别用“同袍”“同泽”“同裳”,表现战士们克服困难、团结互助的情景。

每章第三四句,写“同仇”“偕作”,表现战士们爱国的情感与大无畏的精神。

这是一首赋体诗 ,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中直接表现战士们共同对敌奔赴战场的高昂情绪,一层更进一层地提示战士们崇高的内心世界。

新知讲解

诗歌开头运用了何种修辞方法?有何作用?

反问。

表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概,能激发人们的爱国热情。

新知讲解

“王于兴师”在文中有何作用?它与“问答”有无逻辑事理关系?文章把它置后有何作用?

交代事件发生的直接原因,逻辑上有前后关系,文章把它置后补充交代,先“议”后“叙”,目的有二:

(1)避免平铺直叙,增强文势;

(2)激发爱国热情,突出为国而战的斗争精神。

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

(统一思想)

(统一行动)

(一起上战场)

章与章句式对应,诗句大同小异,只在各章对应的位置换几个字。《诗经》善用这种手法,有的通篇重叠,有的只在章首或章尾重叠,有的隔章重叠。

合作探究

重章叠句的特点

课堂练习

指出下列句子中,加横线词语的词意。

(1)岂曰无衣?与子同袍 ( )

(2)岂曰无衣?与子同泽 ( )

(3)岂曰无衣?与子同裳 ( )

名词作动词,穿战袍

名词作动词,穿衬衣

名词作动词,穿下衣

课堂练习

情景默写:

《无衣》每章开头都采用了问答式的句法。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏制的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上了一把火,于是无数战士同声响应:“________________”“________________”“________________”。

《无衣》中,描写君王要发兵了,要修理好戈矛准备战斗的句子是

“ , ”。

与子同袍

与子同泽

与子同裳

拓展提高

《无衣》以慷慨豪迈的语气,重叠复沓的回答句式,来表现大敌当前精诚团结的精神。军情紧急,没有军衣算什么,岂能以此为避战的借口?这是由于共同抗敌而形成的如同骨肉兄弟般的亲情,这是由于共同战斗所凝结成的生死与共的战友的友谊,所焕发出来的是那种不畏任何艰难困苦、慷慨自助的爱国激情。秦国士兵在反侵略战争中以天下兴亡为己任,整顿戎装,共赴疆场,抵御外辱。尽管战斗条件非常艰苦,军需严重不足,士兵们要共披一件战衣,却动摇不了士兵们保家卫国的决心,这就使得诗歌充满高昂向上的精神,产生了振奋人心的力量。

壮怀激烈爱国情

饥者歌其食

劳者歌其事

爱者歌其情

民歌特点:现实主义

真实描绘当时社会风貌

真实表达人民愿望与要求

语言清新活泼,本色自然

民间的歌,唱出的是百姓的心声,唱出的是对生活真实体验的实实在在的道理。它的动人之处是道出了凡胎肉身的我们都能体验到的人生经历和道理。