15.《我与地坛》课件(共29张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15.《我与地坛》课件(共29张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-08 18:54:27 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

我

与

地

坛

—统编版高中语文必修上册-第七单元—

教学目标

1.体会作者笔下地坛宁静肃穆、生机盎然的美。

2.感悟生命的真谛。

教学重难点

教学重点:学会品味文章沉静、深沉、绵密的语言特色。

教学难点:通过文本诵读等方式感悟理解母爱的深沉伟大,理解母亲的关爱。

知人论世

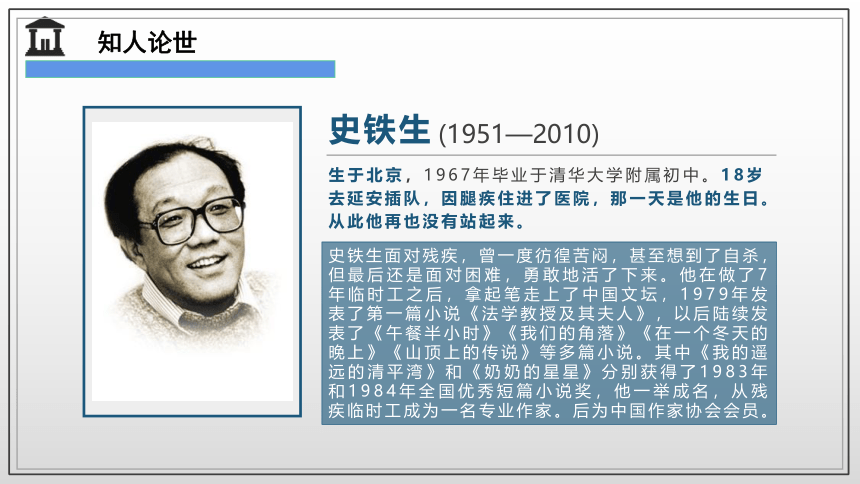

史铁生

(1951—2010)

生于北京,1967年毕业于清华大学附属初中。18岁去延安插队,因腿疾住进了医院,那一天是他的生日。从此他再也没有站起来。

史铁生面对残疾,曾一度彷徨苦闷,甚至想到了自杀,但最后还是面对困难,勇敢地活了下来。他在做了7年临时工之后,拿起笔走上了中国文坛,1979年发表了第一篇小说《法学教授及其夫人》,以后陆续发表了《午餐半小时》《我们的角落》《在一个冬天的晚上》《山顶上的传说》等多篇小说。其中《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》分别获得了1983年和1984年全国优秀短篇小说奖,他一举成名,从残疾临时工成为一名专业作家。后为中国作家协会会员。

作品以关注人生的独特主题和风格引人注目。

主要作品有:

《我的遥远的清平湾 》、《合欢树 》、《插队的故事》、《务虚笔记》、《夏日的玫瑰》、《我与地坛》、《命若琴弦》等。其中《务虚笔记》《我与地坛》曾入选“九十年代十大景点作品”。

“心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的名字的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断的去看它,不是不断的去看这些文字,而是借助这些踌躇的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这灵魂的可能与大向”

——史铁生解释他的名字

话剧人生

铁生喜欢北京人艺的话剧,只要身体条件允许,他都会满心欢喜地前往剧场。有几次,我在剧场内见到他,他都是提前做好各项准备的样子,首先是要保证当日中午睡上好觉,下午坚决拒绝朋友来访或再三说明,尽力减短交谈时间,以储备晚间看戏的精力。看戏时,轮椅车旁挂着一个水壶,着装也是少有的利落整齐。未等开演,他就焦急地摇着车开到第一排侧边,恭恭敬敬地守候着铃声响起。

人物轶事

《我与地坛》发表于1991年《上海文学》第一期。此时史铁生40岁,四十是一个充满迷惑与智慧的人生阶段。史铁生正是在这种状态下,写下这篇寓哲理与诗情为一体的散文。

写作背景

“我”是作者自己,即史铁生。

“地坛”,即方泽坛。

解题

地坛又称方泽坛,在中国北京安定门外,是明世宗以后明清两代皇帝每年夏至祭祀土地神的地方。地坛始建于明代嘉靖九年(1530),是中国现存的最大的祭地之坛。坛内总面积37.4公顷,呈方形,整个建筑从整体到局部都是遵照中国古代“天圆地方”“天青地黄”“天南地北”“龙凤”“乾坤”等传统和象征传说构思设计的。地坛现存有方泽坛、皇祇室、宰牲亭、斋宫、神库等古建筑。

了解“地坛”

地坛鸟瞰图

地坛牌楼

整体感知

“我”进入地坛时的精神状态如何?阅读课文第一节、第五节的第一句话,说一说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

问题一:

当时作者在地坛里思考着什么问题?结果如何?

问题二:

“我”进入地坛时的精神状态如何?阅读课文第一节、第五节的第一句话,说一说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

颓废、迷惘

我…… 提到过一座废弃的古园…… 荒芜冷落得如一片野地,很少被人记起。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

同病相怜

地坛被人遗弃

我被社会遗弃

问题一:

问题二:当时作者在地坛里思考着什么问题?结果如何?

问题二:

地坛的沉思?

人的出生是上帝交给人的一个事实,不受人的控制,而且只要出生就必定会死亡,不必着急。从此,他摆脱了自杀的念头,走出了死亡的阴影。

为什么来这个世上?

怎样活?

是否该去死?

作者的沉思……

我该不该去死?

我为什么要出生?

我应该怎么去活?

死,应该顺其自然

无须思考

地坛的述说

请同学们借助网络、书籍、学案等,了解作者和时代背景。阅读时,圈点勾画精彩句子和关键语段,找出你认为最美的几幅画面并给予命名,体味画面特点,思考作者是怎样描绘这些画面的。完成下面的表格。

阅读时,圈点勾画精彩句子和关键语段,完成自主任务单

任务单:

自主学习任务单 《我与地坛》 内容 作者生平 时代背景 景中画面 画面特点 作者情感 表达技巧

“地坛离我家很近”:以“我家”为中心,向外辐射,延及地坛。“我家离地坛很近”:以“地坛”为中心,向外辐射,延及“我家”。

前二十年,作者的生命按常态进行,自然是以家为中心。20岁时突至的疾病使作者的人生道路急转直下,作者为了排解内心的苦闷与困惑,来到地坛,又在地坛的启示下完成了对生命的新认识,地坛已经成为作者精神的家园,灵魂栖息的所在。作者这样写二者的变化实质上表现了他的心路历程。

1.“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”两句话有什么区别?为何要强调这种区别?

文本探究

地坛作为明清两代帝王祭祀地神的神圣场所,曾有过怎样的繁华与辉煌,不难想象。可经过四百多年的风风雨雨,如今却冷落如一片野地,由盛到衰;

史铁生在风华正茂的20岁忽然残废了双腿,由健全到残缺。相同的命运轨迹,令他对地坛产生了一种同病相怜、惺惺相惜之感。只有在地坛沧桑、宁静的怀抱里,他那颗颓废绝望的心才能找到心灵的抚慰。

2.分析作者为何“自从那个下午我无意识中进了这园子,就再没有长久地离开过它。”?

文本探究

3.阅读第5段的景物描写,完成下表。

景物特点 生命启示

(1)蜂儿:

(2)蚂蚁:

(3)瓢虫:

(4)蝉蜕:

(5)露水:

景物特点 生命启示

(1)蜂儿:“稳稳地” 生活得优雅、淡定、从容

(2)蚂蚁:①“摇头晃脑”“捋着触须”;②“转身”“疾行” ①生活得快乐、悠闲、自在;

②说明它充满活力,充满信心,有目标

(3)瓢虫:先是“爬”,接着是“祈祷”,最后是“升空” 按自己的方式,过自己想过的生活,无拘无束,自由,靠自己的力量行动来改变自己的生活轨迹

(4)蝉蜕:“寂寞如一间空屋” 要获得重生、新生,需要耐得住寂寞,必须像蝉一样经历蜕壳的煎熬

(5)露水:“摔开万道金光” 虽微小、短暂,但即使面临死亡也精彩度过,而不是消极等死

①说明地坛是破败、荒芜、古旧的,同时又宁静,充满活力、生气。

②为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

③地坛是对“生命”和“世界”的解读,也是作者的解读,让作者获得新生。

4. 分析景物描写的作用

作者在生命最美好的年华瘫痪了,内心备受折磨,在“生”于“死”的矛盾中苦苦针扎。在来到地坛之后,看到了荒芜但不衰败的地坛景象,获得了对生命的重新思考,知道了“死”的必然之后,决定坦然面对不幸,思考“生”的问题。

5.怎样理解“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”?

母亲是一位“疼爱”而且能够“理解”儿子的母亲,是一位注定“活得最苦”的母亲,而且是一位“意志坚忍”的母亲。

6.在作者的心目中,“母亲”是一位怎样的“母亲”?

母亲不仅要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。

7.你是怎样理解“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

这句话形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性——“我”的每一寸进步都凝聚着母亲的心血,孩子不管走到哪里,都走不出母亲的心。母亲的关爱像一颗会发芽的种子,不知不觉它就埋入了土地,然后潜滋暗长。直到有一天,成熟了的心灵才突然发现,母亲的爱原来已经长成了一棵苍翠的松柏,一直为“我”遮风挡雨。“我”在此时的顿悟与这一部分的首段“现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题”遥相呼应,完成了作者对母爱的诠释。充分传达出“我”的懂得与后悔。

9.“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”这句话有何含义。

“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”这句话形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性。

母亲与地坛融为一体,一起融入了我的生命。阅尽沧桑的地坛以宽阔的胸怀静静地接纳包容了曾经痛不欲生的我。

历尽苦难的母亲以聪慧坚忍的关爱默默地理解容忍着茫然失措的我。

没有地坛我不知道该不该活下去,什么是生命的意义;没有母亲我不知道该怎样活下去,如何实现生命的意义。

10.我”、地坛、母亲三者是怎样的一种联系?

明晰主旨

这篇散文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;

通过写母亲,抒发作者对母亲的感情及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们可以感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟带给我们的启迪和思考。

拓展训练

请你以“珍爱生命”、“善待生命”为话题写一篇文章,文体不限,题目自拟,不少于800字。

我

与

地

坛

—统编版高中语文必修上册-第七单元—

教学目标

1.体会作者笔下地坛宁静肃穆、生机盎然的美。

2.感悟生命的真谛。

教学重难点

教学重点:学会品味文章沉静、深沉、绵密的语言特色。

教学难点:通过文本诵读等方式感悟理解母爱的深沉伟大,理解母亲的关爱。

知人论世

史铁生

(1951—2010)

生于北京,1967年毕业于清华大学附属初中。18岁去延安插队,因腿疾住进了医院,那一天是他的生日。从此他再也没有站起来。

史铁生面对残疾,曾一度彷徨苦闷,甚至想到了自杀,但最后还是面对困难,勇敢地活了下来。他在做了7年临时工之后,拿起笔走上了中国文坛,1979年发表了第一篇小说《法学教授及其夫人》,以后陆续发表了《午餐半小时》《我们的角落》《在一个冬天的晚上》《山顶上的传说》等多篇小说。其中《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》分别获得了1983年和1984年全国优秀短篇小说奖,他一举成名,从残疾临时工成为一名专业作家。后为中国作家协会会员。

作品以关注人生的独特主题和风格引人注目。

主要作品有:

《我的遥远的清平湾 》、《合欢树 》、《插队的故事》、《务虚笔记》、《夏日的玫瑰》、《我与地坛》、《命若琴弦》等。其中《务虚笔记》《我与地坛》曾入选“九十年代十大景点作品”。

“心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的名字的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断的去看它,不是不断的去看这些文字,而是借助这些踌躇的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这灵魂的可能与大向”

——史铁生解释他的名字

话剧人生

铁生喜欢北京人艺的话剧,只要身体条件允许,他都会满心欢喜地前往剧场。有几次,我在剧场内见到他,他都是提前做好各项准备的样子,首先是要保证当日中午睡上好觉,下午坚决拒绝朋友来访或再三说明,尽力减短交谈时间,以储备晚间看戏的精力。看戏时,轮椅车旁挂着一个水壶,着装也是少有的利落整齐。未等开演,他就焦急地摇着车开到第一排侧边,恭恭敬敬地守候着铃声响起。

人物轶事

《我与地坛》发表于1991年《上海文学》第一期。此时史铁生40岁,四十是一个充满迷惑与智慧的人生阶段。史铁生正是在这种状态下,写下这篇寓哲理与诗情为一体的散文。

写作背景

“我”是作者自己,即史铁生。

“地坛”,即方泽坛。

解题

地坛又称方泽坛,在中国北京安定门外,是明世宗以后明清两代皇帝每年夏至祭祀土地神的地方。地坛始建于明代嘉靖九年(1530),是中国现存的最大的祭地之坛。坛内总面积37.4公顷,呈方形,整个建筑从整体到局部都是遵照中国古代“天圆地方”“天青地黄”“天南地北”“龙凤”“乾坤”等传统和象征传说构思设计的。地坛现存有方泽坛、皇祇室、宰牲亭、斋宫、神库等古建筑。

了解“地坛”

地坛鸟瞰图

地坛牌楼

整体感知

“我”进入地坛时的精神状态如何?阅读课文第一节、第五节的第一句话,说一说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

问题一:

当时作者在地坛里思考着什么问题?结果如何?

问题二:

“我”进入地坛时的精神状态如何?阅读课文第一节、第五节的第一句话,说一说作者与地坛的遭遇有何相似之处?

颓废、迷惘

我…… 提到过一座废弃的古园…… 荒芜冷落得如一片野地,很少被人记起。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

同病相怜

地坛被人遗弃

我被社会遗弃

问题一:

问题二:当时作者在地坛里思考着什么问题?结果如何?

问题二:

地坛的沉思?

人的出生是上帝交给人的一个事实,不受人的控制,而且只要出生就必定会死亡,不必着急。从此,他摆脱了自杀的念头,走出了死亡的阴影。

为什么来这个世上?

怎样活?

是否该去死?

作者的沉思……

我该不该去死?

我为什么要出生?

我应该怎么去活?

死,应该顺其自然

无须思考

地坛的述说

请同学们借助网络、书籍、学案等,了解作者和时代背景。阅读时,圈点勾画精彩句子和关键语段,找出你认为最美的几幅画面并给予命名,体味画面特点,思考作者是怎样描绘这些画面的。完成下面的表格。

阅读时,圈点勾画精彩句子和关键语段,完成自主任务单

任务单:

自主学习任务单 《我与地坛》 内容 作者生平 时代背景 景中画面 画面特点 作者情感 表达技巧

“地坛离我家很近”:以“我家”为中心,向外辐射,延及地坛。“我家离地坛很近”:以“地坛”为中心,向外辐射,延及“我家”。

前二十年,作者的生命按常态进行,自然是以家为中心。20岁时突至的疾病使作者的人生道路急转直下,作者为了排解内心的苦闷与困惑,来到地坛,又在地坛的启示下完成了对生命的新认识,地坛已经成为作者精神的家园,灵魂栖息的所在。作者这样写二者的变化实质上表现了他的心路历程。

1.“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”两句话有什么区别?为何要强调这种区别?

文本探究

地坛作为明清两代帝王祭祀地神的神圣场所,曾有过怎样的繁华与辉煌,不难想象。可经过四百多年的风风雨雨,如今却冷落如一片野地,由盛到衰;

史铁生在风华正茂的20岁忽然残废了双腿,由健全到残缺。相同的命运轨迹,令他对地坛产生了一种同病相怜、惺惺相惜之感。只有在地坛沧桑、宁静的怀抱里,他那颗颓废绝望的心才能找到心灵的抚慰。

2.分析作者为何“自从那个下午我无意识中进了这园子,就再没有长久地离开过它。”?

文本探究

3.阅读第5段的景物描写,完成下表。

景物特点 生命启示

(1)蜂儿:

(2)蚂蚁:

(3)瓢虫:

(4)蝉蜕:

(5)露水:

景物特点 生命启示

(1)蜂儿:“稳稳地” 生活得优雅、淡定、从容

(2)蚂蚁:①“摇头晃脑”“捋着触须”;②“转身”“疾行” ①生活得快乐、悠闲、自在;

②说明它充满活力,充满信心,有目标

(3)瓢虫:先是“爬”,接着是“祈祷”,最后是“升空” 按自己的方式,过自己想过的生活,无拘无束,自由,靠自己的力量行动来改变自己的生活轨迹

(4)蝉蜕:“寂寞如一间空屋” 要获得重生、新生,需要耐得住寂寞,必须像蝉一样经历蜕壳的煎熬

(5)露水:“摔开万道金光” 虽微小、短暂,但即使面临死亡也精彩度过,而不是消极等死

①说明地坛是破败、荒芜、古旧的,同时又宁静,充满活力、生气。

②为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

③地坛是对“生命”和“世界”的解读,也是作者的解读,让作者获得新生。

4. 分析景物描写的作用

作者在生命最美好的年华瘫痪了,内心备受折磨,在“生”于“死”的矛盾中苦苦针扎。在来到地坛之后,看到了荒芜但不衰败的地坛景象,获得了对生命的重新思考,知道了“死”的必然之后,决定坦然面对不幸,思考“生”的问题。

5.怎样理解“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”?

母亲是一位“疼爱”而且能够“理解”儿子的母亲,是一位注定“活得最苦”的母亲,而且是一位“意志坚忍”的母亲。

6.在作者的心目中,“母亲”是一位怎样的“母亲”?

母亲不仅要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。

7.你是怎样理解“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

这句话形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性——“我”的每一寸进步都凝聚着母亲的心血,孩子不管走到哪里,都走不出母亲的心。母亲的关爱像一颗会发芽的种子,不知不觉它就埋入了土地,然后潜滋暗长。直到有一天,成熟了的心灵才突然发现,母亲的爱原来已经长成了一棵苍翠的松柏,一直为“我”遮风挡雨。“我”在此时的顿悟与这一部分的首段“现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题”遥相呼应,完成了作者对母爱的诠释。充分传达出“我”的懂得与后悔。

9.“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”这句话有何含义。

“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”这句话形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性。

母亲与地坛融为一体,一起融入了我的生命。阅尽沧桑的地坛以宽阔的胸怀静静地接纳包容了曾经痛不欲生的我。

历尽苦难的母亲以聪慧坚忍的关爱默默地理解容忍着茫然失措的我。

没有地坛我不知道该不该活下去,什么是生命的意义;没有母亲我不知道该怎样活下去,如何实现生命的意义。

10.我”、地坛、母亲三者是怎样的一种联系?

明晰主旨

这篇散文通过写作者与地坛的关系,表达作者对生命意义的思考和感悟;

通过写母亲,抒发作者对母亲的感情及他所体悟到的母爱。透过这些朴实、纯净的文字,我们可以感受到史铁生的精神魅力,以及他澄净的思想和深切的感悟带给我们的启迪和思考。

拓展训练

请你以“珍爱生命”、“善待生命”为话题写一篇文章,文体不限,题目自拟,不少于800字。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读