第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展 课件(共29张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展 课件(共29张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 10:06:55 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第28课

中国特色社会主义道路的开辟与发展

没有一个冬天不会过去,没有一个春天不会到来

伟大的背后都是苦难

一、转折之路:中共十一届三中全会

二、富强之路:改革开放

1.认识真理标准问题的讨论和党的十一届三中全会的历史意义。

2.认识改革开放以来中国在各个领域取得的成就、综合国力及国际影响力的不断提高。

3.认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义。

三、统一之路:“一国两制”与祖国统一大业

探究问题

课程标准

1.时空观念:通达时空观念掌握1978年中共十一届三中全会的召开,1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制,1997年香港回归。

2.史料实证:运用史料实证探究伟大的历史转折,改革开放的进程,“一国两制”与祖国统一大业。

3.历史解释:明确历史解释研思中共十一届三中全会的意义,对外开放格局的形成。

4.唯物史观:立足唯物史观认知中国特色社会主义道路的开辟与发展。

5.家国情怀:渗透家国情怀感悟“一国两制”在香港、澳门的实践,维护祖国统一和振兴中华的使命。

核心素养

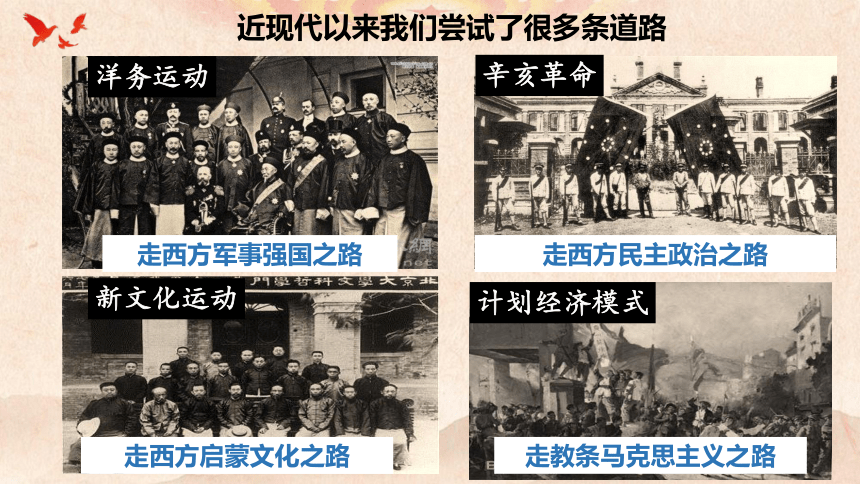

近现代以来我们尝试了很多条道路

走西方军事强国之路

走西方民主政治之路

走西方启蒙文化之路

洋务运动

辛亥革命

新文化运动

计划经济模式

走教条马克思主义之路

一、转折之路---十一届三中全会

材料一 农村和城市都有个政策问题。我在广东听说,有些地方养三只鸭子就是社会主义,养五只鸭子就是资本主义,怪得很!农民一点回旋余地没有,怎么能行?

——邓小平1978年在四川的讲话

材料二 几年来,国民经济增长缓慢,工业生产1974年、1976年停滞不前,1976年只增长了0.6%,钢产量倒退5年,财政连续三年出现赤字。

——薛暮桥《对计划管理体制的一点意见》

体制僵化;国民经济停滞状态。

1.背景

经济

(一)十一届三中全会 1978.12

一、转折之路---十一届三中全会

1.背景

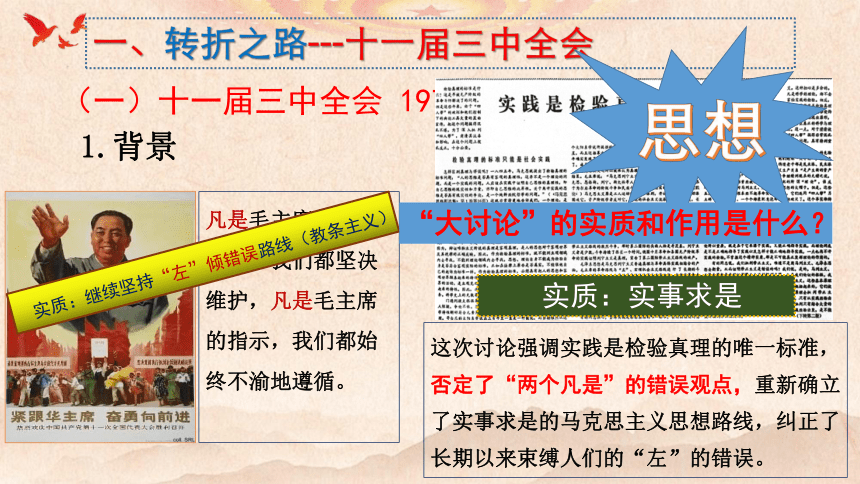

凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护,凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。

这次讨论强调实践是检验真理的唯一标准,否定了“两个凡是”的错误观点,重新确立了实事求是的马克思主义思想路线,纠正了长期以来束缚人们的“左”的错误。

实质:继续坚持“左”倾错误路线(教条主义)

(一)十一届三中全会 1978.12

思想

“大讨论”的实质和作用是什么?

实质:实事求是

一、转折之路---十一届三中全会

1.背景

①经济状况:体制僵化;国民经济停滞状态。

②思想基础:真理标准问题的讨论,解放了思想。

③指导思想:《解放思想,实事求是,团结一

致向前看》

(一)十一届三中全会

邓小平在会上发表讲话

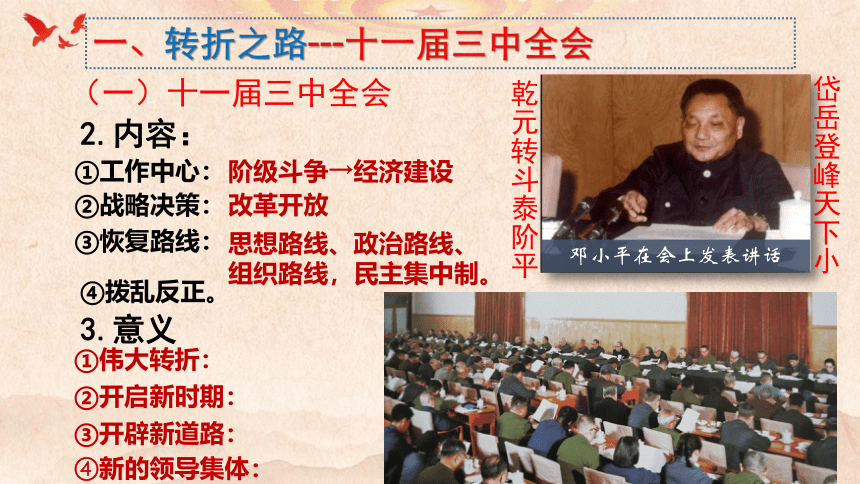

①工作中心:

3.意义

②战略决策:

阶级斗争→经济建设

改革开放

③恢复路线:

思想路线、政治路线、组织路线,民主集中制。

④拨乱反正。

①伟大转折:

②开启新时期:

③开辟新道路:

一、转折之路---十一届三中全会

2.内容:

④新的领导集体:

(一)十一届三中全会

岱岳登峰天下小

乾元转斗泰阶平

①平反冤假错案;

②通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》;

③颁布八二宪法。--标志着我国社会主义民主政治建设进入新的阶段。

为改革开放奠定了社会基础和群众基础。

一、转折之路---十一届三中全会

(一)十一届三中全会

(二)拨乱反正

1.措施

--对统一全党思想,开展改革开放新的伟大革命,打下了重要的思想基础。

2.意义

知识扩容 中共历史上具有转折性意义的会议

时 间 会 议 转 折

1927

是由大革命失败到土地革命兴起的转折点。

1935 是党的历史上生死攸关的转折点。

1949 工作重心由乡村转移到城市。

1978

“以阶级斗争为纲”到经济建设

八七会议

遵义会议

七届二中全会

十一届三中全会

材料二:现在国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应该有领导地大胆下放;应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业的专业公司或联合公司 ;注意把思想政治工作和经济手段结合起来,充分调动干部和劳动者的生产积极性;应该在党的一元化领导之下,认真解决党政企不分,以党代政。以政代企以及吃大锅饭的现象。

材料一:由于分配上搞平均主义、吃大锅饭,影响了人们生产积极性的发挥,粮食产量极低,小岗村最好的年景每人每天9两粮食,收入0.11元;最差的一年每人每天2.8两粮食,收入0.04元。小岗村当时共有20户人家,115人,除了1户外,其他户每年都要外出讨饭。

材料三:新中国成立以来,我国的对外开放经历了种种考验......特别是十一届三中全会以来,我们坚持从实际出发,形成了全方位的对外开放格局,社会主义现代化建设也取得了重大的成就,开创了具有中国特色的社会主义建设道路

计划经济体制的弊端

对外开放的必要性

二、富强之路---改革开放进程

(一)改革开放的探索阶段(1978-1992)

1.对内改革:

农村经济体制改革:家庭联产承包责任制

城市经济体制改革:国有企业改革

2.对外开放:

经济特区、开放14个沿海港口城市

3.理论成果:

中共十二大提出“建设有中国特色社会主义”重大命题

十三大提出社会主义初级阶段理论,确立“一个中心,两个基本点”的基本路线,“三步走”。

实质:社会主义制度的自我完善和发展

(二)改革开放的深化阶段(1992-2001)

二、富强之路---改革开放进程

1.目标提出:

①南方谈话

②中共十四大

2.深化改革:

①国企改革:目标是建立现代企业制度

②推进财政、税收、住房、社会保障等方面的体制改革

3.继续开放:

①建立经济技术开发区和保税区

②形成从沿海到沿江、从沿边到内陆,多层次、多渠道、

多种形式的全方位对外开放的新格局

③2000年提出“引进来”和“走出去”相结合的开放战略

④2001年加入世贸

二、富强之路---改革开放进程

(一)改革开放的探索阶段(1978-1992)

(二)改革开放的深化阶段(1992-2001)

(三)改革开放的推进阶段(21世纪以来)

1.进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进。

2.经济总量跃升至世界第二位,为仅次于美国的第二大经济体。

3.21世纪初,社会主义市场经济体制初步建立。

◎2010年上海世博会中国馆

知识扩容

中国社会主义经济建设的三次转变

第一次:新中国成立初到1956年后,从建立以社会主义公有制为主体,多种经济成分并存的经济,向高度集中统一管理的计划经济体制的转变。

第二次:十一届三中全会后,从单一的公有制经济变为以公有制经济为主体的多种所有制经济成分并存,从计划经济转变为以计划经济为主、市场调节为辅的经济。

第三次:20世纪90年代以来,经济体制向社会主义市场经济体制转变。

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

1.缘起:

台湾问题

2.含义:

不会动摇我国的社会主义性质

香港、澳门问题属于主权问题称回归,

台湾问题属于内政问题称统一。

3.实践:

港澳回归

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

回归的意义:

①开创了香港、澳门和祖国内地共同发展的新纪元;

②标志着中国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步;

③为国际社会以和平方式解决国家间的历史遗留问题提供了新范例。

①新中国的成立使中国有了独立自主的内政外交权利

②“一国两制”方针符合港澳和内地的实际情况

③中国收回港澳主权的坚定立场

④中华民族强大的凝聚力和爱国精神

⑤统一是历史发展的必然趋势

⑥根本原因:

回归的原因:

综合国力增强 国际地位提高

4.两岸关系:

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

1.缘起:

2.含义:

3.实践:

▲两岸统一的不利因素:

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

4.两岸关系:

李登辉 “一中一台”

陈水扁“一边一国”

蔡英文鼓吹“两国论”

美国议长佩洛西窜访台湾

日本议员窜访台湾

(1)国际反华势力

(2)“台独”势力

(3)两岸经济发展不平衡以及社会制度、意识形态的分歧。

立陶宛官员窜访台湾

▲两岸统一的有利因素:

▲两岸统一的不利因素:

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

4.两岸关系:

▲两岸统一的有利因素:

①根本保证:中国的综合国力极大增强,国际地位显着提高;

②民族心理:完成国家统一,是包括台湾同胞在内的海内外中华儿女的共同心愿,是不可抗拒的历史潮流;

③历史证据:自古以来是中国不可分割的领土;

④国际法依据:《开罗宣言》,《波茨坦公告》,中美三个联合公报

⑤政策保证:邓小平“一国两制”的伟大理论。

⑥榜样借鉴:香港、澳门的顺利回归与繁荣稳定。

⑦···

望大陆(于右任)

葬我于高山之上兮,望我大陆;

大陆不可见兮,只有痛哭。

葬我于高山之上兮,望我故乡;

故乡不可见兮,永不能忘。

天苍苍,野茫茫;

山之上,国有殇!

乡愁(余光中)

小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

......

而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头

★对台湾问题的基本立场:坚持一个中国原则

★和平统一台湾,但不承诺放弃使用武力

统一是中华民族的根本利益所在

本课小结

中国特色社会主义道路

的开辟与发展

一、转折之路:中共十一届三中全会

二、富强之路:改革开放

三、统一之路:“一国两制”与祖国统一大业

十一届三中全会(背景、内容、意义)

拨乱反正(平反冤假错案、《决议》、八二宪法

探索阶段

深化阶段

推进阶段

缘起

含义

实践

两岸关系

理论

实践

指导

论证

(国内)

(国际)

推动

决定

(2022·全国乙)1.下图是1978年与1986年北京郊区男户主职业占比变化情况。这一变化的产生主要是由于( )

真题再现

A.城市经济体制改革开始酝酿

B.农村经济体制改革深化C.城乡之间的差异呈缩小趋势

D.城市产业结构日益完善

【解析】依据材料图示可以看出,农业占比减少,工商业、运输业等的占比有所增长。20世纪80年代,随着家庭联产承包责任制的推广,农业劳动力逐步从土地的束缚中解放出来,形成了日益庞大的农村富余劳动力群体,加上此时农村改革进入市场化改革探索阶段(1985~1991),更多农民选择从事别的职业,因此有了个体工商、物流运输等迅速发展,B项正确;城市经济体制改革的重点是国有企业改革,排除A项;材料不能看出城乡之间的差距,排除C项;材料反映的郊区的发展,排除D项。故选B项。

B

(2022·全国甲)3.如图为1978年和1987年全国社会商品零售总额中各经济成分所占比重图。图示占比变化反映出( )

A.经济体制改革目标的实现

B.民众就业观念的转变C.计划管理调控作用的增强

D.经济结构调整的完成

真题再现

B

【解析】根据饼状图可以看出,与1978年相比,1987年全国社会商品零售总额结构中,公有制属性的零售额下降,非公有制占比上升,结合所学知识可知,这一时期农村和城市经济体制改革中,私有制得到发展,民众的就业观念发生变化,就业形式多样,引起了零售额结构的变动,B项正确;经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,其完成是在21世纪初,排除A项;这一时期经济体制改革,主要是突破计划经济体制的束缚,因此计划管理调控的作用在下降,排除C项;通过零售额占比情况无法得出当时经济结构调整完成进度的结论,排除D项。故选B项。

真题再现

B

(2021·全国甲)7.1982年12月《人民日报》报道,浙江义乌某供销社在改革后,改变了过去“上面来货多少,下面供应多少”的状况,主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资;许多职工还积极寻找经营门路,开拓新的市场。出现这一现象是由于( )A.计划与市场的关系得以理顺 B.经济责任制逐步实行C.城市经济体制改革全面展开 D.现代企业制度的确立

【解析】由材料“1982年……浙江义乌某供销社在改革后……主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资”并结合所学可知,城市经济体制改革取得了一定的成效,经济责任制的逐步实行调动了企业职工的工作积极性,故选B;20世纪80年代的中国还未完全理顺计划与市场的关系,90年代的南方谈话就是例证,排除A;城市经济体制改革全面展开是在1984年,与材料时间信息不符,排除C;20世纪90年代才提出建立现代企业制度的目标,80年代不可能已经确立了现代企业制度,排除D。

真题再现

(2020课标全国卷Ⅰ)10.1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )A.市场经济体制在全国逐步建立 B.政企职责不分弊端得到解决C.经济所有制结构开始发生变化 D.企业的经营自主权逐渐扩大

D

【解析】政府允许小型企业可以实行承包经营,说明政府一定程度上减少了对企业的控制,反映出企业经营自主权的扩大,故D项正确;发展市场经济是从1992年开始,排除A项;材料只涉及到小型企业,因此其它大型企业并没有“得到解决”,因此B项说法过夸张,排除B项;企业承包给个人经营,但是所有权仍然是国家的,因此所有制结构并没有变化,故排除C项。

命题动态

1978年的文章《实践是检验真理的唯一标准》的发表引发了关于真理标准问题的全国性大讨论,人们普遍认为它带来了党和民族的大觉醒。这里的“大觉醒”是指( )A.放弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针B.使党和国家的工作重点转移到经济建设上来C.使人们彻底摆脱“左”倾错误D.使人们回到了解放思想、实事求是的轨道上来

D

解析:本題考查关于真理标准问题的大讨论。根据材料及所学知识可知,A、B两项是中共十一届三中全会的内容,而真理标准问题的大讨论出现在此之前,排除;C项中“彻底摆脱”的说法绝对,排除;真理标准的大讨论,有利于解放思想,为中共十一届三中全会的召开奠定了思想基础,故选D项。

命题动态

根据中国国情,党和政府在某些地区先后设立民族自治区、经济特区和特别行政区。三者的共同之处是( )

A.都由中央人民政府统一管辖和行使主权

B.都实行特殊的经济政策和不同的社会制度

C.都实行特殊的民族政策和管理体制

D.都有较大的自治管理权和行政主权

A

解析:民族自治区、经济特区和特别行政区都属于一个中国,都由中央人民政府统一管辖和行使主权。特别行政区可以实行资本主义制度,经济特区实行特殊的经济政策,民族自治区实行民族区域自治政策,故选A项。B、D项不符合民族自治区,排除;C项不符合特别行政区,排除。

感谢聆听

第28课

中国特色社会主义道路的开辟与发展

没有一个冬天不会过去,没有一个春天不会到来

伟大的背后都是苦难

一、转折之路:中共十一届三中全会

二、富强之路:改革开放

1.认识真理标准问题的讨论和党的十一届三中全会的历史意义。

2.认识改革开放以来中国在各个领域取得的成就、综合国力及国际影响力的不断提高。

3.认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义。

三、统一之路:“一国两制”与祖国统一大业

探究问题

课程标准

1.时空观念:通达时空观念掌握1978年中共十一届三中全会的召开,1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制,1997年香港回归。

2.史料实证:运用史料实证探究伟大的历史转折,改革开放的进程,“一国两制”与祖国统一大业。

3.历史解释:明确历史解释研思中共十一届三中全会的意义,对外开放格局的形成。

4.唯物史观:立足唯物史观认知中国特色社会主义道路的开辟与发展。

5.家国情怀:渗透家国情怀感悟“一国两制”在香港、澳门的实践,维护祖国统一和振兴中华的使命。

核心素养

近现代以来我们尝试了很多条道路

走西方军事强国之路

走西方民主政治之路

走西方启蒙文化之路

洋务运动

辛亥革命

新文化运动

计划经济模式

走教条马克思主义之路

一、转折之路---十一届三中全会

材料一 农村和城市都有个政策问题。我在广东听说,有些地方养三只鸭子就是社会主义,养五只鸭子就是资本主义,怪得很!农民一点回旋余地没有,怎么能行?

——邓小平1978年在四川的讲话

材料二 几年来,国民经济增长缓慢,工业生产1974年、1976年停滞不前,1976年只增长了0.6%,钢产量倒退5年,财政连续三年出现赤字。

——薛暮桥《对计划管理体制的一点意见》

体制僵化;国民经济停滞状态。

1.背景

经济

(一)十一届三中全会 1978.12

一、转折之路---十一届三中全会

1.背景

凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护,凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。

这次讨论强调实践是检验真理的唯一标准,否定了“两个凡是”的错误观点,重新确立了实事求是的马克思主义思想路线,纠正了长期以来束缚人们的“左”的错误。

实质:继续坚持“左”倾错误路线(教条主义)

(一)十一届三中全会 1978.12

思想

“大讨论”的实质和作用是什么?

实质:实事求是

一、转折之路---十一届三中全会

1.背景

①经济状况:体制僵化;国民经济停滞状态。

②思想基础:真理标准问题的讨论,解放了思想。

③指导思想:《解放思想,实事求是,团结一

致向前看》

(一)十一届三中全会

邓小平在会上发表讲话

①工作中心:

3.意义

②战略决策:

阶级斗争→经济建设

改革开放

③恢复路线:

思想路线、政治路线、组织路线,民主集中制。

④拨乱反正。

①伟大转折:

②开启新时期:

③开辟新道路:

一、转折之路---十一届三中全会

2.内容:

④新的领导集体:

(一)十一届三中全会

岱岳登峰天下小

乾元转斗泰阶平

①平反冤假错案;

②通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》;

③颁布八二宪法。--标志着我国社会主义民主政治建设进入新的阶段。

为改革开放奠定了社会基础和群众基础。

一、转折之路---十一届三中全会

(一)十一届三中全会

(二)拨乱反正

1.措施

--对统一全党思想,开展改革开放新的伟大革命,打下了重要的思想基础。

2.意义

知识扩容 中共历史上具有转折性意义的会议

时 间 会 议 转 折

1927

是由大革命失败到土地革命兴起的转折点。

1935 是党的历史上生死攸关的转折点。

1949 工作重心由乡村转移到城市。

1978

“以阶级斗争为纲”到经济建设

八七会议

遵义会议

七届二中全会

十一届三中全会

材料二:现在国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应该有领导地大胆下放;应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业的专业公司或联合公司 ;注意把思想政治工作和经济手段结合起来,充分调动干部和劳动者的生产积极性;应该在党的一元化领导之下,认真解决党政企不分,以党代政。以政代企以及吃大锅饭的现象。

材料一:由于分配上搞平均主义、吃大锅饭,影响了人们生产积极性的发挥,粮食产量极低,小岗村最好的年景每人每天9两粮食,收入0.11元;最差的一年每人每天2.8两粮食,收入0.04元。小岗村当时共有20户人家,115人,除了1户外,其他户每年都要外出讨饭。

材料三:新中国成立以来,我国的对外开放经历了种种考验......特别是十一届三中全会以来,我们坚持从实际出发,形成了全方位的对外开放格局,社会主义现代化建设也取得了重大的成就,开创了具有中国特色的社会主义建设道路

计划经济体制的弊端

对外开放的必要性

二、富强之路---改革开放进程

(一)改革开放的探索阶段(1978-1992)

1.对内改革:

农村经济体制改革:家庭联产承包责任制

城市经济体制改革:国有企业改革

2.对外开放:

经济特区、开放14个沿海港口城市

3.理论成果:

中共十二大提出“建设有中国特色社会主义”重大命题

十三大提出社会主义初级阶段理论,确立“一个中心,两个基本点”的基本路线,“三步走”。

实质:社会主义制度的自我完善和发展

(二)改革开放的深化阶段(1992-2001)

二、富强之路---改革开放进程

1.目标提出:

①南方谈话

②中共十四大

2.深化改革:

①国企改革:目标是建立现代企业制度

②推进财政、税收、住房、社会保障等方面的体制改革

3.继续开放:

①建立经济技术开发区和保税区

②形成从沿海到沿江、从沿边到内陆,多层次、多渠道、

多种形式的全方位对外开放的新格局

③2000年提出“引进来”和“走出去”相结合的开放战略

④2001年加入世贸

二、富强之路---改革开放进程

(一)改革开放的探索阶段(1978-1992)

(二)改革开放的深化阶段(1992-2001)

(三)改革开放的推进阶段(21世纪以来)

1.进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进。

2.经济总量跃升至世界第二位,为仅次于美国的第二大经济体。

3.21世纪初,社会主义市场经济体制初步建立。

◎2010年上海世博会中国馆

知识扩容

中国社会主义经济建设的三次转变

第一次:新中国成立初到1956年后,从建立以社会主义公有制为主体,多种经济成分并存的经济,向高度集中统一管理的计划经济体制的转变。

第二次:十一届三中全会后,从单一的公有制经济变为以公有制经济为主体的多种所有制经济成分并存,从计划经济转变为以计划经济为主、市场调节为辅的经济。

第三次:20世纪90年代以来,经济体制向社会主义市场经济体制转变。

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

1.缘起:

台湾问题

2.含义:

不会动摇我国的社会主义性质

香港、澳门问题属于主权问题称回归,

台湾问题属于内政问题称统一。

3.实践:

港澳回归

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

回归的意义:

①开创了香港、澳门和祖国内地共同发展的新纪元;

②标志着中国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步;

③为国际社会以和平方式解决国家间的历史遗留问题提供了新范例。

①新中国的成立使中国有了独立自主的内政外交权利

②“一国两制”方针符合港澳和内地的实际情况

③中国收回港澳主权的坚定立场

④中华民族强大的凝聚力和爱国精神

⑤统一是历史发展的必然趋势

⑥根本原因:

回归的原因:

综合国力增强 国际地位提高

4.两岸关系:

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

1.缘起:

2.含义:

3.实践:

▲两岸统一的不利因素:

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

4.两岸关系:

李登辉 “一中一台”

陈水扁“一边一国”

蔡英文鼓吹“两国论”

美国议长佩洛西窜访台湾

日本议员窜访台湾

(1)国际反华势力

(2)“台独”势力

(3)两岸经济发展不平衡以及社会制度、意识形态的分歧。

立陶宛官员窜访台湾

▲两岸统一的有利因素:

▲两岸统一的不利因素:

三、统一之路---“一国两制”与祖国统一大业

4.两岸关系:

▲两岸统一的有利因素:

①根本保证:中国的综合国力极大增强,国际地位显着提高;

②民族心理:完成国家统一,是包括台湾同胞在内的海内外中华儿女的共同心愿,是不可抗拒的历史潮流;

③历史证据:自古以来是中国不可分割的领土;

④国际法依据:《开罗宣言》,《波茨坦公告》,中美三个联合公报

⑤政策保证:邓小平“一国两制”的伟大理论。

⑥榜样借鉴:香港、澳门的顺利回归与繁荣稳定。

⑦···

望大陆(于右任)

葬我于高山之上兮,望我大陆;

大陆不可见兮,只有痛哭。

葬我于高山之上兮,望我故乡;

故乡不可见兮,永不能忘。

天苍苍,野茫茫;

山之上,国有殇!

乡愁(余光中)

小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

......

而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头

★对台湾问题的基本立场:坚持一个中国原则

★和平统一台湾,但不承诺放弃使用武力

统一是中华民族的根本利益所在

本课小结

中国特色社会主义道路

的开辟与发展

一、转折之路:中共十一届三中全会

二、富强之路:改革开放

三、统一之路:“一国两制”与祖国统一大业

十一届三中全会(背景、内容、意义)

拨乱反正(平反冤假错案、《决议》、八二宪法

探索阶段

深化阶段

推进阶段

缘起

含义

实践

两岸关系

理论

实践

指导

论证

(国内)

(国际)

推动

决定

(2022·全国乙)1.下图是1978年与1986年北京郊区男户主职业占比变化情况。这一变化的产生主要是由于( )

真题再现

A.城市经济体制改革开始酝酿

B.农村经济体制改革深化C.城乡之间的差异呈缩小趋势

D.城市产业结构日益完善

【解析】依据材料图示可以看出,农业占比减少,工商业、运输业等的占比有所增长。20世纪80年代,随着家庭联产承包责任制的推广,农业劳动力逐步从土地的束缚中解放出来,形成了日益庞大的农村富余劳动力群体,加上此时农村改革进入市场化改革探索阶段(1985~1991),更多农民选择从事别的职业,因此有了个体工商、物流运输等迅速发展,B项正确;城市经济体制改革的重点是国有企业改革,排除A项;材料不能看出城乡之间的差距,排除C项;材料反映的郊区的发展,排除D项。故选B项。

B

(2022·全国甲)3.如图为1978年和1987年全国社会商品零售总额中各经济成分所占比重图。图示占比变化反映出( )

A.经济体制改革目标的实现

B.民众就业观念的转变C.计划管理调控作用的增强

D.经济结构调整的完成

真题再现

B

【解析】根据饼状图可以看出,与1978年相比,1987年全国社会商品零售总额结构中,公有制属性的零售额下降,非公有制占比上升,结合所学知识可知,这一时期农村和城市经济体制改革中,私有制得到发展,民众的就业观念发生变化,就业形式多样,引起了零售额结构的变动,B项正确;经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,其完成是在21世纪初,排除A项;这一时期经济体制改革,主要是突破计划经济体制的束缚,因此计划管理调控的作用在下降,排除C项;通过零售额占比情况无法得出当时经济结构调整完成进度的结论,排除D项。故选B项。

真题再现

B

(2021·全国甲)7.1982年12月《人民日报》报道,浙江义乌某供销社在改革后,改变了过去“上面来货多少,下面供应多少”的状况,主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资;许多职工还积极寻找经营门路,开拓新的市场。出现这一现象是由于( )A.计划与市场的关系得以理顺 B.经济责任制逐步实行C.城市经济体制改革全面展开 D.现代企业制度的确立

【解析】由材料“1982年……浙江义乌某供销社在改革后……主动深入农户了解他们对生产资料的需求情况,采购农民所需物资”并结合所学可知,城市经济体制改革取得了一定的成效,经济责任制的逐步实行调动了企业职工的工作积极性,故选B;20世纪80年代的中国还未完全理顺计划与市场的关系,90年代的南方谈话就是例证,排除A;城市经济体制改革全面展开是在1984年,与材料时间信息不符,排除C;20世纪90年代才提出建立现代企业制度的目标,80年代不可能已经确立了现代企业制度,排除D。

真题再现

(2020课标全国卷Ⅰ)10.1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )A.市场经济体制在全国逐步建立 B.政企职责不分弊端得到解决C.经济所有制结构开始发生变化 D.企业的经营自主权逐渐扩大

D

【解析】政府允许小型企业可以实行承包经营,说明政府一定程度上减少了对企业的控制,反映出企业经营自主权的扩大,故D项正确;发展市场经济是从1992年开始,排除A项;材料只涉及到小型企业,因此其它大型企业并没有“得到解决”,因此B项说法过夸张,排除B项;企业承包给个人经营,但是所有权仍然是国家的,因此所有制结构并没有变化,故排除C项。

命题动态

1978年的文章《实践是检验真理的唯一标准》的发表引发了关于真理标准问题的全国性大讨论,人们普遍认为它带来了党和民族的大觉醒。这里的“大觉醒”是指( )A.放弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针B.使党和国家的工作重点转移到经济建设上来C.使人们彻底摆脱“左”倾错误D.使人们回到了解放思想、实事求是的轨道上来

D

解析:本題考查关于真理标准问题的大讨论。根据材料及所学知识可知,A、B两项是中共十一届三中全会的内容,而真理标准问题的大讨论出现在此之前,排除;C项中“彻底摆脱”的说法绝对,排除;真理标准的大讨论,有利于解放思想,为中共十一届三中全会的召开奠定了思想基础,故选D项。

命题动态

根据中国国情,党和政府在某些地区先后设立民族自治区、经济特区和特别行政区。三者的共同之处是( )

A.都由中央人民政府统一管辖和行使主权

B.都实行特殊的经济政策和不同的社会制度

C.都实行特殊的民族政策和管理体制

D.都有较大的自治管理权和行政主权

A

解析:民族自治区、经济特区和特别行政区都属于一个中国,都由中央人民政府统一管辖和行使主权。特别行政区可以实行资本主义制度,经济特区实行特殊的经济政策,民族自治区实行民族区域自治政策,故选A项。B、D项不符合民族自治区,排除;C项不符合特别行政区,排除。

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进