第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共36张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共36张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 12:22:54 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

三国两晋南北朝

政权更迭与民族融合

东

汉

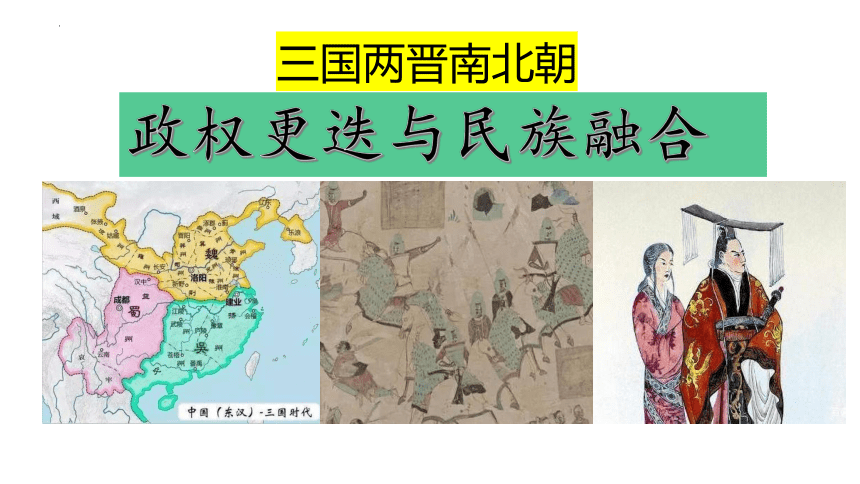

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(386-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

分裂为主,但分裂中蕴含统一

阶段特征:国家分裂、社会动荡、政权更替频繁

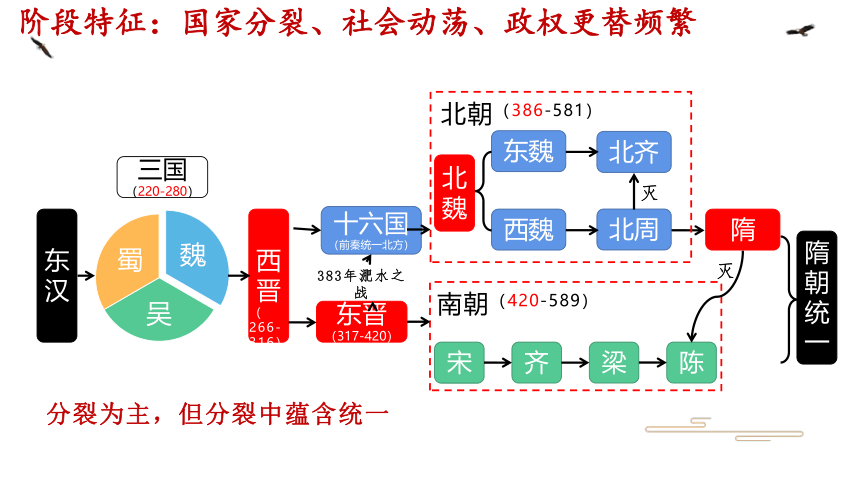

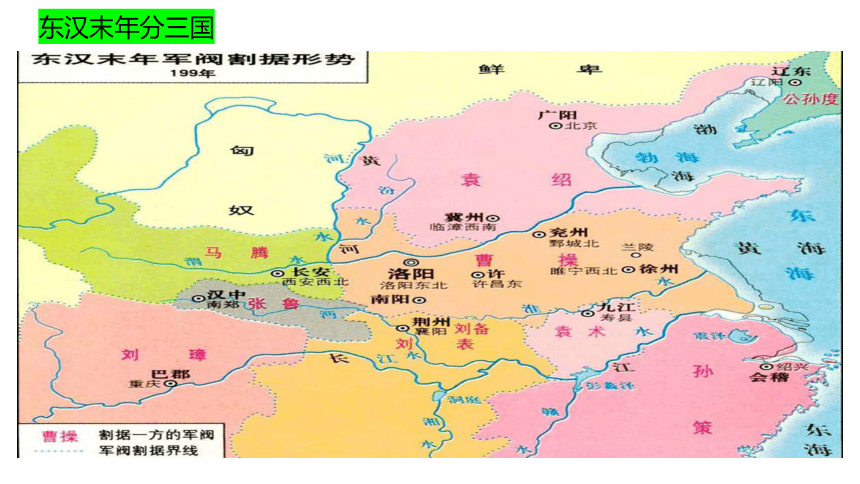

东汉末年分三国

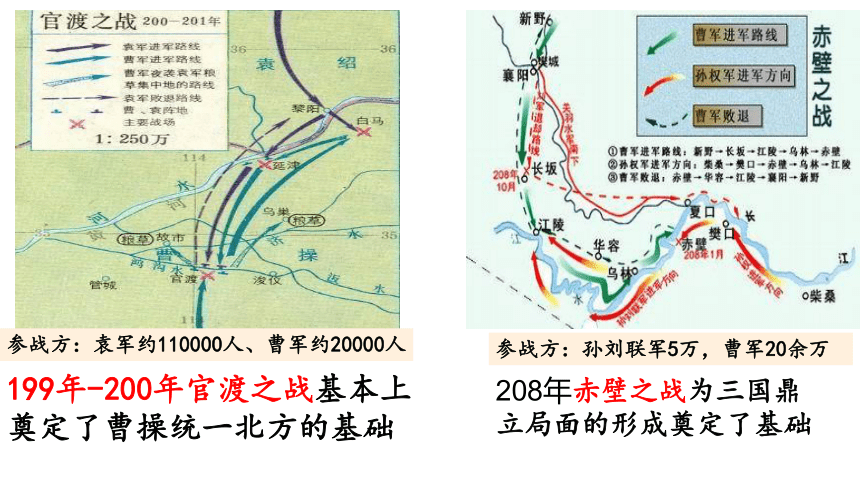

参战方:袁军约110000人、曹军约20000人

参战方:孙刘联军5万,曹军20余万

199年-200年官渡之战基本上奠定了曹操统一北方的基础

208年赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

国号 时间 建立者 都城

魏 220 曹丕

蜀 221 刘备

吴 229 孙权

洛阳

成都

建业

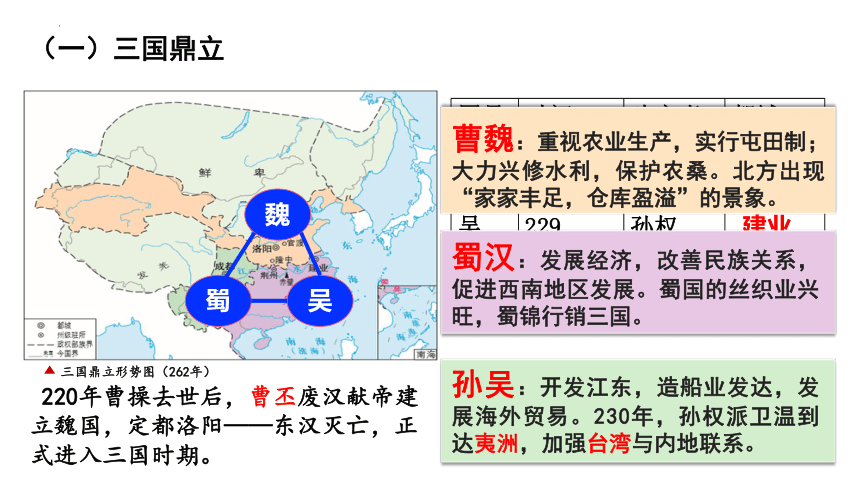

(一)三国鼎立

三国鼎立形势图(262年)

曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。

孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。

蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

220年曹操去世后,曹丕废汉献帝建立魏国,定都洛阳——东汉灭亡,正式进入三国时期。

魏

吴

蜀

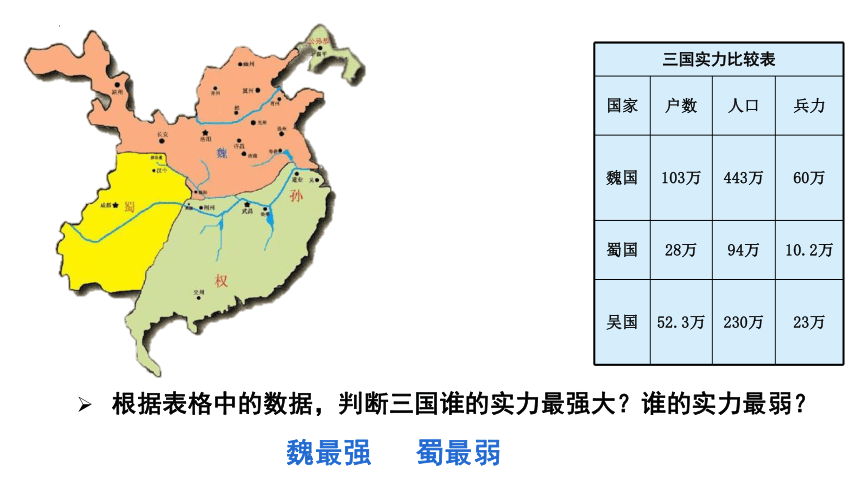

三国实力比较表 国家 户数 人口 兵力

魏国 103万 443万 60万

蜀国 28万 94万 10.2万

吴国 52.3万 230万 23万

根据表格中的数据,判断三国谁的实力最强大?谁的实力最弱?

魏最强 蜀最弱

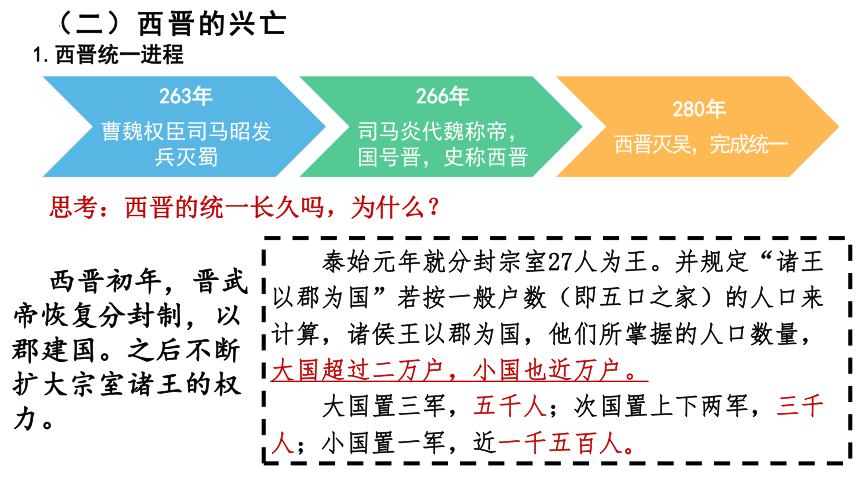

(二)西晋的兴亡

1.西晋统一进程

思考:西晋的统一长久吗,为什么?

泰始元年就分封宗室27人为王。并规定“诸王以郡为国”若按一般户数(即五口之家)的人口来计算,诸侯王以郡为国,他们所掌握的人口数量,大国超过二万户,小国也近万户。

大国置三军,五千人;次国置上下两军,三千人;小国置一军,近一千五百人。

西晋初年,晋武帝恢复分封制,以郡建国。之后不断扩大宗室诸王的权力。

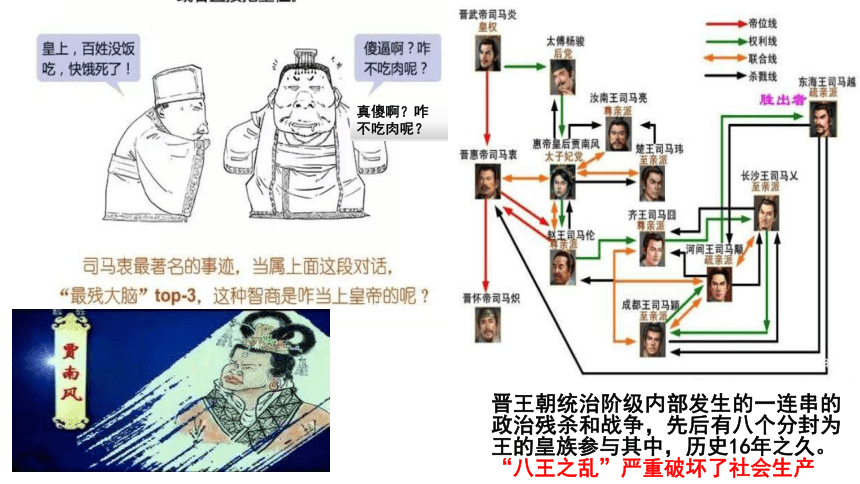

晋王朝统治阶级内部发生的一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久。

“八王之乱”严重破坏了社会生产

真傻啊?咋不吃肉呢?

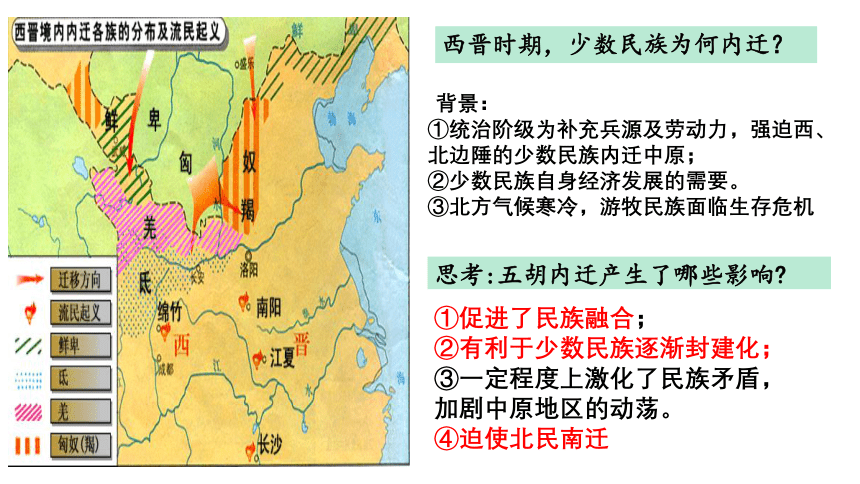

背景:

①统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;

②少数民族自身经济发展的需要。

③北方气候寒冷,游牧民族面临生存危机

①促进了民族融合;

②有利于少数民族逐渐封建化;

③一定程度上激化了民族矛盾,加剧中原地区的动荡。

④迫使北民南迁

思考:五胡内迁产生了哪些影响

西晋时期,少数民族为何内迁?

〖随堂练习〗据西晋的史料记载,内迁的少数民族主动认同中原地区的历史和文化,如鲜卑说自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代。这表明( )

A.西晋时民族间融合趋势增强

B.内迁民族已经完成了封建化

C.少数民族内迁导致西晋灭亡

D.内迁民族深受儒家伦理影响

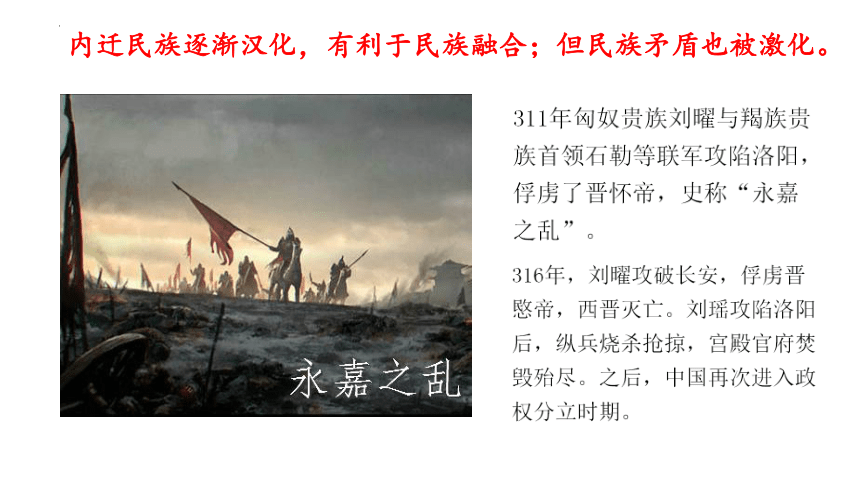

内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;但民族矛盾也被激化。

316年,匈奴人刘曜率军攻破长安,西晋灭亡。

原因:

①内部原因:宗室诸王争权夺势,严重破坏了社会生产力(八王之乱);

②外部原因:内迁的少数民族趁机夺权

(三)东晋与南朝

1.东晋建立

317年,西晋宗室司马睿在建康(今南京)重建晋朝,史称东晋。

2.士族政治

三国、西晋以来,一些名声显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

“王与马,共天下”

东晋皇族司马氏

琅琊王氏

汉末,察举制逐渐演变,到魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世门第,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。

门阀政治

逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱,出现东晋门阀政治的局面,先后有颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。他们争权夺利,势力逐渐衰弱。

东晋门阀政治是皇权政治在特定历史条件下出现的变态,具有暂时性和过渡性,其存在形式是门阀士族与皇权的共治。

420年,出身低级士族的武将刘裕夺取皇位,改国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝。四个王朝均定都建康(今南京),加上先前在此定都的吴和东晋,又统称为六朝。

割据

南朝政权一览表 朝代 建立者 时间 都城 称帝前曾任官职

南朝 宋 刘裕 420年—479年 建康 平北将军

齐 萧道成 479年—502年 骠骑大将军

梁 萧衍 502年—557年 大司马、总领中外军事

陈 陈霸先 557年—589年 车骑将军、都督中外诸军事

3.南朝

至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩户不夜扃jiōng,盖东西之极盛也……民勤本业,一岁或稔rěn,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐 sì梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》卷五四《沈昙庆传》

根据上述材料并结合所学知识,分析江南经济发展的成就及其原因?

成就:人民生活安定;农业和手工业发展;商业繁荣;城市繁华;

原因:

江南地区经济的发展

对南方开发的过程也是少数民族与汉族融合的过程。

——吕思勉《中国通史》

北民南迁,带去先进生产工具、技术和劳动力;

南方地区民族交融,加速经济开发

战争相对较少,社会稳定;

江南自然条件优越;

南方统治者重视;

魏晋南北朝

唐安史之乱后

南宋

为经济重心南移奠定基础

(南方开始大规模发展)

开始正式南移

(南方逐渐超过北方)

完成南移

(南方成为经济重心)

经济重心南移的进程

〖随堂练习〗从西晋永嘉之乱、十六国到南朝时期,长江中下游社会经济在原有基础上迅速发展;五代十国的割据局面刺激了南方区域经济的发展;宋金对峙时期,北方人民大量南迁,他们与南方人民共同促进南方的开发。由此可知,影响南方开发的因素是

A.北方地区战乱频繁 B.南方自然条件优越

C.南方统治者的重视 D.各族人民共同努力

民族融合的表现

魏晋墓葬壁画耕牛图

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

北齐校书图

由跪坐转变为垂脚落座

民族融合:各民族间平等相处、经济文化交流、生活习惯互相影响、生产方式渐趋于一致,民族差异和民族隔阂消除。

(四)十六国与北朝

1.十六国概况

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

◎东晋十六国形势图

永兴元年(304),刘渊在左国城正式登上汉王位。他以复汉为名,追尊汉后主 刘禅 为孝怀皇帝,立汉高祖刘邦以下三祖五宗神主而祭之。

汉有天下世长,恩德结于人心,是以昭烈崎岖于一州之地,而能抗衡于天下。吾又汉氏之甥,约为兄弟,兄亡弟绍,不亦可乎?且可称汉,追尊后主,以怀人望

《晋书·卷一百一·载记第一》

2、融合与统一

1、采用中原模式的国号、年号

十六国官制虽发生了扭曲变态,但其架构,大致仍以汉晋制度为本,例如诸公制度,尚书省、门下省、中书省的三省制度,地方州郡县制度,以及用于等级身份管理的军号、封爵及散官制度等。 ——阎步克

虽旦夕小朝,兵戈云扰,而文教之盛,转胜江东,岂非盗亦有道者欤?——清 李慈铭

其重视法学,转非中国之主所能逮也!——吕思勉

石勒《辛亥制度》

慕容超《燕律》

政权 掌权者 民族 吸收汉人典章文化 任用的汉人

北魏 太武帝 (拓跋焘) 鲜卑 征召高门士族,加以重用;祭祀孔子,建太学,命王公子弟进太学学习 卢玄、崔浩

孝文帝 在政治、经济、风俗各层面推行一系列汉化措施,借以汉化鲜卑人 李冲

北齐 文宣帝 (高洋) 祭祀孔子,兴郡国学及国子学 杨愔、崔暹

西魏 宇文泰 参考《周礼》改定官制;崇尚儒术,选德行高洁的儒生侍读 苏绰

北周 武帝 (宇文邕) 精通“三礼”,曾为君臣亲讲《礼记》 卢思道、李德林

二、融合与统一

2、学习汉族的典章制度

4世纪下半叶,氐族人建立的前秦政权基本统一了北方,与南方的东晋政权以淮水为界,南北对峙。

(2).淝水之战

时间:公元383年

双方:前秦—东晋

地点:淝水(现今安徽省寿县的东南方)

特点:东晋仅以8万军力大胜80余万前秦军。

前秦

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

东晋

前秦天王苻坚

东晋主将谢玄

淝水之战的影响:

消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定。为经济的发展创造了条件。前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

嘎仙洞—鲜卑拓跋部先祖所居石室

嘎仙洞刻石拓片

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏,于439年统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

3.北魏

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,主持改革。北魏在中原建立政权后,所面临的最大问题就是如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。——节选自:白寿彝《中国通史》①易服装,下令鲜卑贵族一律改穿汉装 ②讲汉话,下令官员上朝时改说汉话

③改汉姓,定门第等级

A、将鲜卑姓改为汉姓

B、参照汉族门阀制度,确定鲜卑贵族门第高下,按门第高低选拔人才,任命官吏

④通婚姻,提倡鲜卑人同汉人通婚

⑤改籍贯:凡迁到洛阳的鲜卑人一律以洛阳为原籍,死于洛阳的鲜卑人,必须葬于邙山

(1)制定官吏俸禄制和考课制,整顿吏治,巩固统治(官制)

(2)推行均田制(土地制度)租调制度(赋税制度)

(3)设立三长制(基层行政制度)

(4)迁都洛阳

(5)移风易俗

(2)、孝文帝改革

改籍贯

穿汉服

讲汉话

改汉姓

定门第等级

通婚姻

原有姓氏 现在姓氏 拓跋 元 原姓 现姓 原姓 现姓

丘穆陵 穆 步六孤 陆

贺兰 贺 独孤 刘

贺楼 楼 勿忸于 于

尉迟 尉 纥奚 嵇

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——逯耀东《从平城到洛阳》

①顺应了民族融合的发展趋势;

②缓和日益尖锐的民族矛盾与阶级矛盾,巩固统治;

③改变鲜卑族落后状态,促进北魏的社会发展;

④为以后北方统一南方以及隋唐盛世出现打下了基础。

(3)改革影响

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉人食用烧烤食品

〖随堂演练〗北魏时期,孝文帝推行了一系列的政治改革。包括推行均田制和户调制、变革官制和律令、迁都洛阳、分明姓族、改易汉俗等。北魏孝文帝改革取得成功的根本原因是( )

A.符合时代发展潮流 B.改革的措施得当有力

C.加速了封建化进程 D.孝文帝改革决心坚定

〖随堂演练〗北魏孝文帝改革规定,国家以汉语为正音,三十岁以下的在朝官员,强令改说汉语,禁说鲜卑语。如有违反,将受到降职或者撤职的处理。孝文帝推行的这类措施( )

A.促进了民族交融 B.削弱了北魏实力

C.沿袭了鲜卑习俗 D.实现了南北统一

499年孝文帝去世后,北魏即进入内部动乱不已的多事之秋,后北魏分裂为东魏、西魏,稍后,又分别被北齐、北周取代。

577年,北周灭北齐,统一北方。581年,杨坚受禅代周称帝,改国号为隋,北周亡。589年,隋灭陈,统一全国,终于结束了长达近300年的分裂割据局面。

十六国与北朝

东

汉

西晋

北方

南方

东晋

十六国

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

北朝(439-581)

隋

统一

◎三国魏晋南北朝的阶段特征:

封建国家大分裂,民族大交融时期。

政治:秦汉以来封建的大一统局面被打破,国家分裂,政治动荡。士族制度的兴衰是这一时期突出的社会政治现象,九品中正制成为士族制度的重要保障。

经济:战乱带来的北民南迁促进江南的迅速开发,为经济重心南移打下基础。

民族:汉族和各少数民族的大交融。北魏孝文帝改革加速了北方民族大融合。

宋

齐

梁

陈

南朝(420-589)

三国(220-280)

(266-316)

(317-420)

【课堂小结】

文化上:科技持续领先世界;南北文化差异明显但走向交融;儒、释、道三教共同发展,玄学产生;文学承上启下丰富多彩。

三国两晋南北朝

政权更迭与民族融合

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(386-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

分裂为主,但分裂中蕴含统一

阶段特征:国家分裂、社会动荡、政权更替频繁

东汉末年分三国

参战方:袁军约110000人、曹军约20000人

参战方:孙刘联军5万,曹军20余万

199年-200年官渡之战基本上奠定了曹操统一北方的基础

208年赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础

国号 时间 建立者 都城

魏 220 曹丕

蜀 221 刘备

吴 229 孙权

洛阳

成都

建业

(一)三国鼎立

三国鼎立形势图(262年)

曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。

孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。

蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

220年曹操去世后,曹丕废汉献帝建立魏国,定都洛阳——东汉灭亡,正式进入三国时期。

魏

吴

蜀

三国实力比较表 国家 户数 人口 兵力

魏国 103万 443万 60万

蜀国 28万 94万 10.2万

吴国 52.3万 230万 23万

根据表格中的数据,判断三国谁的实力最强大?谁的实力最弱?

魏最强 蜀最弱

(二)西晋的兴亡

1.西晋统一进程

思考:西晋的统一长久吗,为什么?

泰始元年就分封宗室27人为王。并规定“诸王以郡为国”若按一般户数(即五口之家)的人口来计算,诸侯王以郡为国,他们所掌握的人口数量,大国超过二万户,小国也近万户。

大国置三军,五千人;次国置上下两军,三千人;小国置一军,近一千五百人。

西晋初年,晋武帝恢复分封制,以郡建国。之后不断扩大宗室诸王的权力。

晋王朝统治阶级内部发生的一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久。

“八王之乱”严重破坏了社会生产

真傻啊?咋不吃肉呢?

背景:

①统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西、北边陲的少数民族内迁中原;

②少数民族自身经济发展的需要。

③北方气候寒冷,游牧民族面临生存危机

①促进了民族融合;

②有利于少数民族逐渐封建化;

③一定程度上激化了民族矛盾,加剧中原地区的动荡。

④迫使北民南迁

思考:五胡内迁产生了哪些影响

西晋时期,少数民族为何内迁?

〖随堂练习〗据西晋的史料记载,内迁的少数民族主动认同中原地区的历史和文化,如鲜卑说自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代。这表明( )

A.西晋时民族间融合趋势增强

B.内迁民族已经完成了封建化

C.少数民族内迁导致西晋灭亡

D.内迁民族深受儒家伦理影响

内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;但民族矛盾也被激化。

316年,匈奴人刘曜率军攻破长安,西晋灭亡。

原因:

①内部原因:宗室诸王争权夺势,严重破坏了社会生产力(八王之乱);

②外部原因:内迁的少数民族趁机夺权

(三)东晋与南朝

1.东晋建立

317年,西晋宗室司马睿在建康(今南京)重建晋朝,史称东晋。

2.士族政治

三国、西晋以来,一些名声显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

“王与马,共天下”

东晋皇族司马氏

琅琊王氏

汉末,察举制逐渐演变,到魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世门第,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。

门阀政治

逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱,出现东晋门阀政治的局面,先后有颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。他们争权夺利,势力逐渐衰弱。

东晋门阀政治是皇权政治在特定历史条件下出现的变态,具有暂时性和过渡性,其存在形式是门阀士族与皇权的共治。

420年,出身低级士族的武将刘裕夺取皇位,改国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝。四个王朝均定都建康(今南京),加上先前在此定都的吴和东晋,又统称为六朝。

割据

南朝政权一览表 朝代 建立者 时间 都城 称帝前曾任官职

南朝 宋 刘裕 420年—479年 建康 平北将军

齐 萧道成 479年—502年 骠骑大将军

梁 萧衍 502年—557年 大司马、总领中外军事

陈 陈霸先 557年—589年 车骑将军、都督中外诸军事

3.南朝

至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩户不夜扃jiōng,盖东西之极盛也……民勤本业,一岁或稔rěn,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐 sì梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》卷五四《沈昙庆传》

根据上述材料并结合所学知识,分析江南经济发展的成就及其原因?

成就:人民生活安定;农业和手工业发展;商业繁荣;城市繁华;

原因:

江南地区经济的发展

对南方开发的过程也是少数民族与汉族融合的过程。

——吕思勉《中国通史》

北民南迁,带去先进生产工具、技术和劳动力;

南方地区民族交融,加速经济开发

战争相对较少,社会稳定;

江南自然条件优越;

南方统治者重视;

魏晋南北朝

唐安史之乱后

南宋

为经济重心南移奠定基础

(南方开始大规模发展)

开始正式南移

(南方逐渐超过北方)

完成南移

(南方成为经济重心)

经济重心南移的进程

〖随堂练习〗从西晋永嘉之乱、十六国到南朝时期,长江中下游社会经济在原有基础上迅速发展;五代十国的割据局面刺激了南方区域经济的发展;宋金对峙时期,北方人民大量南迁,他们与南方人民共同促进南方的开发。由此可知,影响南方开发的因素是

A.北方地区战乱频繁 B.南方自然条件优越

C.南方统治者的重视 D.各族人民共同努力

民族融合的表现

魏晋墓葬壁画耕牛图

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉

代

跪

俑

北齐校书图

由跪坐转变为垂脚落座

民族融合:各民族间平等相处、经济文化交流、生活习惯互相影响、生产方式渐趋于一致,民族差异和民族隔阂消除。

(四)十六国与北朝

1.十六国概况

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

匈奴 羯 鲜卑 汉·前赵 北凉 夏 后赵 前燕 后燕 南燕 南凉 西秦

氐 羌 賨 汉 前秦 后凉 后秦 成汉 前凉 北燕 西凉 十六国统治者族属表

◎东晋十六国形势图

永兴元年(304),刘渊在左国城正式登上汉王位。他以复汉为名,追尊汉后主 刘禅 为孝怀皇帝,立汉高祖刘邦以下三祖五宗神主而祭之。

汉有天下世长,恩德结于人心,是以昭烈崎岖于一州之地,而能抗衡于天下。吾又汉氏之甥,约为兄弟,兄亡弟绍,不亦可乎?且可称汉,追尊后主,以怀人望

《晋书·卷一百一·载记第一》

2、融合与统一

1、采用中原模式的国号、年号

十六国官制虽发生了扭曲变态,但其架构,大致仍以汉晋制度为本,例如诸公制度,尚书省、门下省、中书省的三省制度,地方州郡县制度,以及用于等级身份管理的军号、封爵及散官制度等。 ——阎步克

虽旦夕小朝,兵戈云扰,而文教之盛,转胜江东,岂非盗亦有道者欤?——清 李慈铭

其重视法学,转非中国之主所能逮也!——吕思勉

石勒《辛亥制度》

慕容超《燕律》

政权 掌权者 民族 吸收汉人典章文化 任用的汉人

北魏 太武帝 (拓跋焘) 鲜卑 征召高门士族,加以重用;祭祀孔子,建太学,命王公子弟进太学学习 卢玄、崔浩

孝文帝 在政治、经济、风俗各层面推行一系列汉化措施,借以汉化鲜卑人 李冲

北齐 文宣帝 (高洋) 祭祀孔子,兴郡国学及国子学 杨愔、崔暹

西魏 宇文泰 参考《周礼》改定官制;崇尚儒术,选德行高洁的儒生侍读 苏绰

北周 武帝 (宇文邕) 精通“三礼”,曾为君臣亲讲《礼记》 卢思道、李德林

二、融合与统一

2、学习汉族的典章制度

4世纪下半叶,氐族人建立的前秦政权基本统一了北方,与南方的东晋政权以淮水为界,南北对峙。

(2).淝水之战

时间:公元383年

双方:前秦—东晋

地点:淝水(现今安徽省寿县的东南方)

特点:东晋仅以8万军力大胜80余万前秦军。

前秦

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

东晋

前秦天王苻坚

东晋主将谢玄

淝水之战的影响:

消除了前秦对江南地区的战争威胁,使江南的社会环境更加安定。为经济的发展创造了条件。前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

嘎仙洞—鲜卑拓跋部先祖所居石室

嘎仙洞刻石拓片

4世纪末,鲜卑族拓跋部建立北魏,于439年统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

3.北魏

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,主持改革。北魏在中原建立政权后,所面临的最大问题就是如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。——节选自:白寿彝《中国通史》①易服装,下令鲜卑贵族一律改穿汉装 ②讲汉话,下令官员上朝时改说汉话

③改汉姓,定门第等级

A、将鲜卑姓改为汉姓

B、参照汉族门阀制度,确定鲜卑贵族门第高下,按门第高低选拔人才,任命官吏

④通婚姻,提倡鲜卑人同汉人通婚

⑤改籍贯:凡迁到洛阳的鲜卑人一律以洛阳为原籍,死于洛阳的鲜卑人,必须葬于邙山

(1)制定官吏俸禄制和考课制,整顿吏治,巩固统治(官制)

(2)推行均田制(土地制度)租调制度(赋税制度)

(3)设立三长制(基层行政制度)

(4)迁都洛阳

(5)移风易俗

(2)、孝文帝改革

改籍贯

穿汉服

讲汉话

改汉姓

定门第等级

通婚姻

原有姓氏 现在姓氏 拓跋 元 原姓 现姓 原姓 现姓

丘穆陵 穆 步六孤 陆

贺兰 贺 独孤 刘

贺楼 楼 勿忸于 于

尉迟 尉 纥奚 嵇

孝文帝择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟娶中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

——逯耀东《从平城到洛阳》

①顺应了民族融合的发展趋势;

②缓和日益尖锐的民族矛盾与阶级矛盾,巩固统治;

③改变鲜卑族落后状态,促进北魏的社会发展;

④为以后北方统一南方以及隋唐盛世出现打下了基础。

(3)改革影响

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。

民族交融

汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画

汉人食用烧烤食品

〖随堂演练〗北魏时期,孝文帝推行了一系列的政治改革。包括推行均田制和户调制、变革官制和律令、迁都洛阳、分明姓族、改易汉俗等。北魏孝文帝改革取得成功的根本原因是( )

A.符合时代发展潮流 B.改革的措施得当有力

C.加速了封建化进程 D.孝文帝改革决心坚定

〖随堂演练〗北魏孝文帝改革规定,国家以汉语为正音,三十岁以下的在朝官员,强令改说汉语,禁说鲜卑语。如有违反,将受到降职或者撤职的处理。孝文帝推行的这类措施( )

A.促进了民族交融 B.削弱了北魏实力

C.沿袭了鲜卑习俗 D.实现了南北统一

499年孝文帝去世后,北魏即进入内部动乱不已的多事之秋,后北魏分裂为东魏、西魏,稍后,又分别被北齐、北周取代。

577年,北周灭北齐,统一北方。581年,杨坚受禅代周称帝,改国号为隋,北周亡。589年,隋灭陈,统一全国,终于结束了长达近300年的分裂割据局面。

十六国与北朝

东

汉

西晋

北方

南方

东晋

十六国

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

北朝(439-581)

隋

统一

◎三国魏晋南北朝的阶段特征:

封建国家大分裂,民族大交融时期。

政治:秦汉以来封建的大一统局面被打破,国家分裂,政治动荡。士族制度的兴衰是这一时期突出的社会政治现象,九品中正制成为士族制度的重要保障。

经济:战乱带来的北民南迁促进江南的迅速开发,为经济重心南移打下基础。

民族:汉族和各少数民族的大交融。北魏孝文帝改革加速了北方民族大融合。

宋

齐

梁

陈

南朝(420-589)

三国(220-280)

(266-316)

(317-420)

【课堂小结】

文化上:科技持续领先世界;南北文化差异明显但走向交融;儒、释、道三教共同发展,玄学产生;文学承上启下丰富多彩。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进