高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融课件(共24张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 15:21:34 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

民族交融·大一统

第5课

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

课标要求

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络和隋唐王朝的鼎盛局面,认识这一时期制度演进、民族交融、区域开发和思想文化发展等新的成就。

课文结构

三国与西晋

东晋与南朝

十六国与北朝

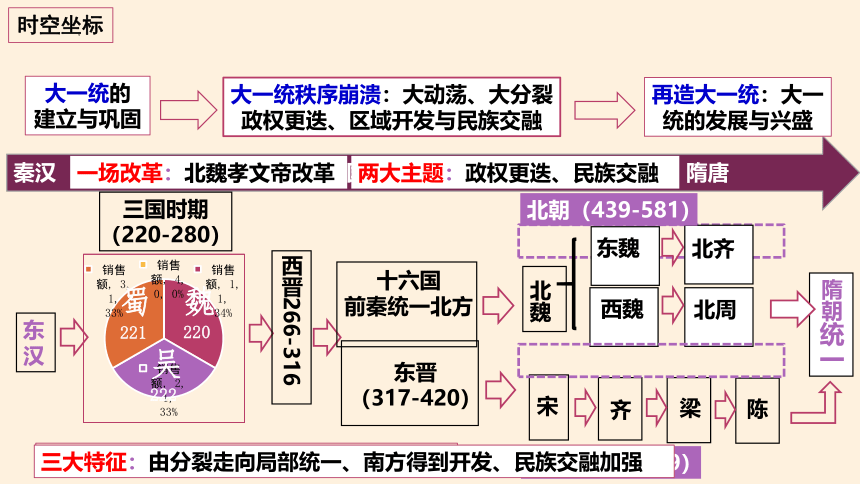

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐

东汉

三国时期

(220-280)

魏

220

蜀

221

吴

222

西晋266-316

东晋

(317-420)

十六国

前秦统一北方

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋朝统一

北朝(439-581)

大一统秩序崩溃:大动荡、大分裂政权更迭、区域开发与民族交融

再造大一统:大一统的发展与兴盛

大一统的

建立与巩固

南朝(420-589)

一场改革:北魏孝文帝改革

两大主题:政权更迭、民族交融

两大对峙:魏蜀吴三国鼎立、南北朝对峙

三大特征:由分裂走向局部统一、南方得到开发、民族交融加强

时空坐标

一、三国与西晋

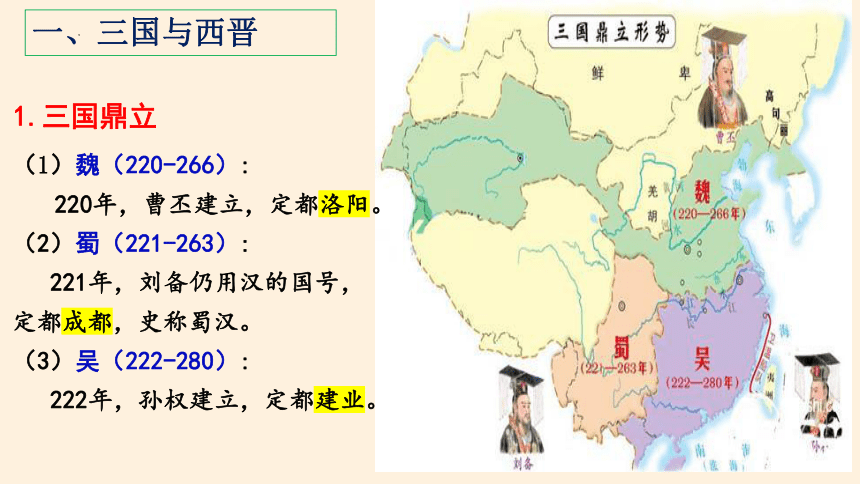

1.三国鼎立

(1)魏(220-266):

220年,曹丕建立,定都洛阳。

(2)蜀(221-263):

221年,刘备仍用汉的国号,定都成都,史称蜀汉。

(3)吴(222-280):

222年,孙权建立,定都建业。

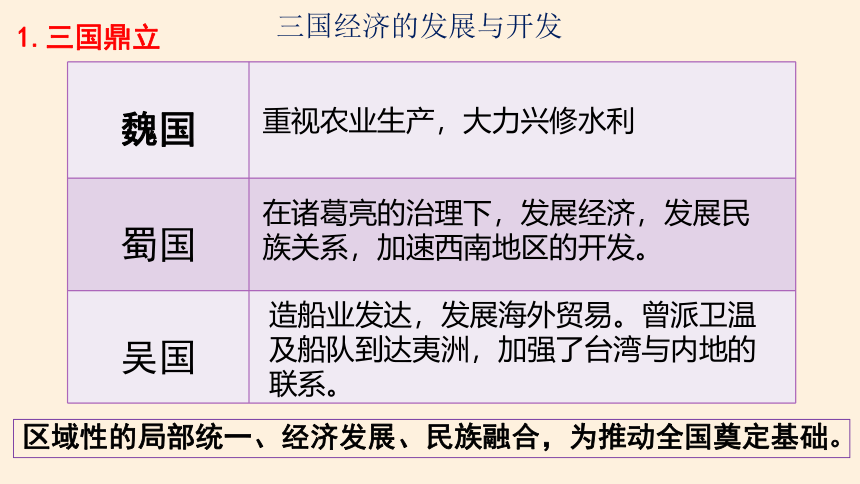

魏国

蜀国

吴国

重视农业生产,大力兴修水利

在诸葛亮的治理下,发展经济,发展民族关系,加速西南地区的开发。

造船业发达,发展海外贸易。曾派卫温及船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系。

三国经济的发展与开发

1.三国鼎立

区域性的局部统一、经济发展、民族融合,为推动全国奠定基础。

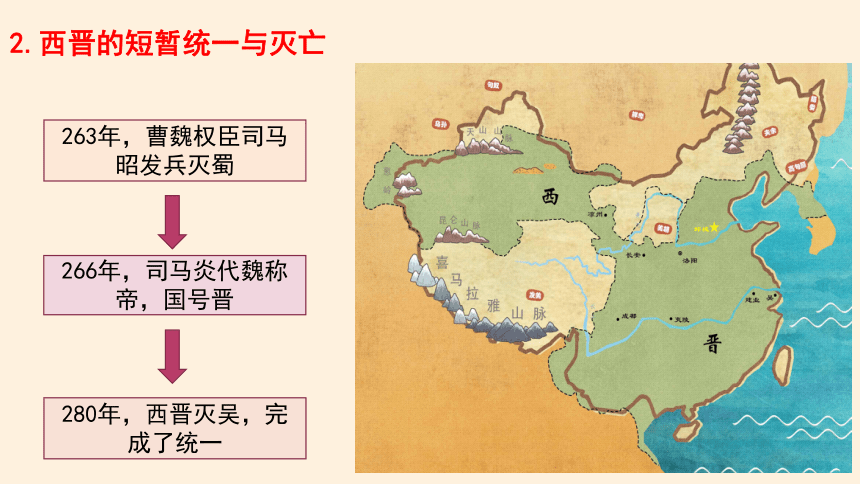

2.西晋的短暂统一与灭亡

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马炎代魏称帝,国号晋

280年,西晋灭吴,完成了统一

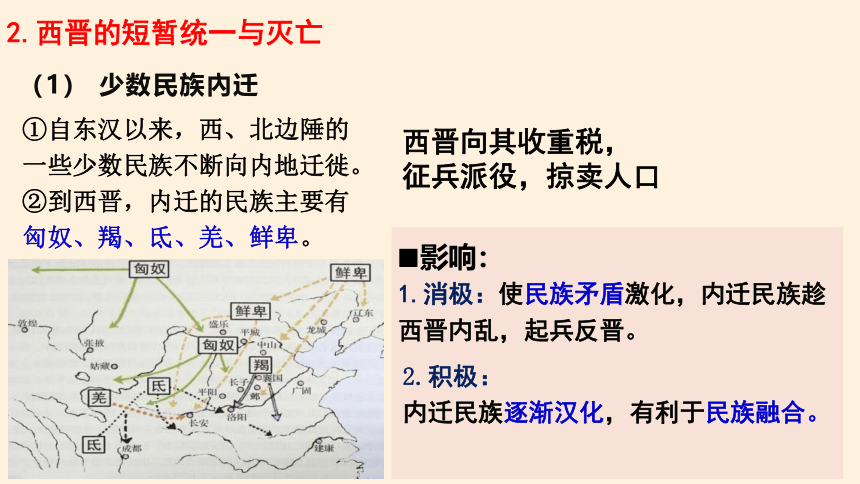

(1) 少数民族內迁

■影响:

1.消极:使民族矛盾激化,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。

①自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。

②到西晋,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌、鲜卑。

2.积极:

内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合。

西晋向其收重税,

征兵派役,掠卖人口

2.西晋的短暂统一与灭亡

影响:

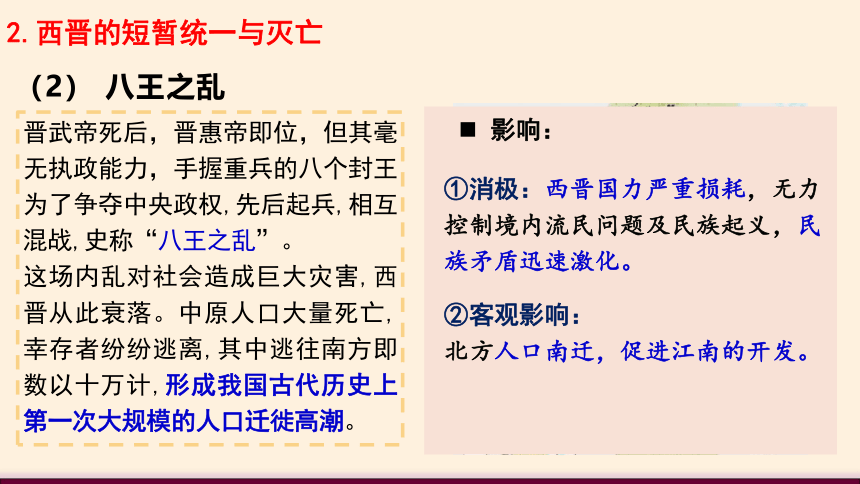

(2) 八王之乱

晋武帝死后,晋惠帝即位,但其毫无执政能力,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”。

这场内乱对社会造成巨大灾害,西晋从此衰落。中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,其中逃往南方即数以十万计,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。

①消极:西晋国力严重损耗,无力控制境内流民问题及民族起义,民族矛盾迅速激化。

②客观影响:

北方人口南迁,促进江南的开发。

2.西晋的短暂统一与灭亡

【士族】自三国西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治经济等方面的特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

二、东晋与南朝

1.东晋

(1)永嘉南渡后东晋建立:317年,司马睿于建康(南京)复晋。

【永嘉南渡】从西晋末到刘宋初年,至少有90万北方移民来到南方,带来了大量的人力、文化和先进技术,推动了江南经济的重大进步,使中国古代经济重心缓慢南移。

(2)政治特点:士族专权

朝代 建立者 时间 都城

南朝 宋 刘裕 420年—479年

建康

齐 萧道成 479年—502年

梁 萧衍 502年—557年

陈 陈霸先 557年—589年

六朝:

吴、东晋、宋、齐、梁、陈

公元420年,刘裕建立宋朝,定都建康,南朝开始,历经宋齐梁陈四朝。

得淮北河南

失河南淮北

失江淮荆蜀

覆亡大局已定

2.南朝

尽管分裂是这个时期的整体特点,但是社会并没有停滞不前,还表现出发展的趋势。

——《新编中国史》

材料1:“自晋之南渡,东南文物渐盛;至于季唐,益加繁,女史之乩,社淮独金;历五季纷争,中原之地五易其姓,杀戮几尽,而东南之邦,民有定土。八【十】年间,咸获安业,自后数十,百年间,西北时有少警们尔刚安杰,斯民例得休息……故自东南渐重,则西北渐轻;以至宋,东南愈重而西北愈轻。”

——摘自南宋章如愚《山堂先生群书考索》

材料2:东晋后期南方的情形是“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

——《晋书.食货志》

依据材料,概括晋以后江南经济面貌有何不同?并分析其原因?

3.江南经济的开发

3.江南经济的开发

①北方战乱,经济遭到严重破坏。

②北方人口大量南迁充实了南方的劳动力资源,并带去先进的技术、工具和经验。

③南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势。

④南方少数民族与汉族交融。

⑤南方统治者采取了劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等有利于农业发展的政策。

⑥其他条件:南方(雨量充沛,气候温润,土地肥沃)发展农业的自然条件优越。江南地区各族人民辛勤劳动,促进了生产力较快发展

江南经济得以开发的原因

①江南经济的逐渐开发,使南北方的经济差距逐渐缩小,为经济重心的南移奠定了基础(注意:重心仍在北方)。大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

②南方的开发直接影响了古代中国政治中心向东向南移动。

③南方社会的开发也促进了南方地区文化教育事业的发展。

④南方经济的发展,吸引了北方人口的进一步南迁,促进了民族融合,为南北统一奠定了基础。

3.江南经济的开发

阅读课本P30页学思之窗,概括当时南方经济发展的成就。

江南经济开发的影响

经济重心南移历程

汉以前

黄河中下游

魏晋南北朝

南方经济开发

唐安史之乱后

五代十国

(继续南移)

开始南移

(南方逐渐超过北方)

两宋(南宋)

完成南移

(南方成为经济重心)

历史启示

①政局的稳定是经济发展的必要条件。

②统治者对经济发展的重视程度是影响国家经济发展的重要因素。

③及时引进、运用先进的科学技术是促进经济快速发展的重要保证。

3.江南经济的开发

北方民族南迁

中原人民南迁

(1)十六国:西晋末年到北魏统一北方期间,五胡在中国北方建立了许多政权,历史上把北方的15个政权和西南的成汉,总称为“十六国”

(2)民族融合:

(五胡学习中原——十六国汉化)

措施:

①大部分由少数民族建立;

②采用中原模式的国号、年号;

③学习汉族的典章制度

影响:

①促进了各民族的融合和江南地区的开发;

②民族隔阂依然存在

三、十六国与北朝

1.十六国

2.从前秦统一北方到淝水之战

4世纪下半叶,前秦统一北方,随后大举进攻东晋,前秦被击败于淝水。强大的前秦政权一败之后迅速崩溃。

(1)孝文帝改革

1)背景:

①4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。

②北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。

3.北魏兴衰

少数民族的汉化(封建化)之路

政治 迁都洛阳 整顿吏治,考核官员; 以三长制取代宗主督护制

经济 均田制 租庸调制

文化、 社会生活 说汉话,改汉姓 穿汉服,定高门,通汉婚 尊孔子,习汉礼

(1)孝文帝改革

3.北魏兴衰

2)改革措施

意义:

①顺应了北方民族交往交流融合的历史趋势;

②大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

③为以后北方统一南方与隋唐盛世的出现打下了基础。

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

灭

576年

588年

576年

北周灭北齐

581年杨坚代魏

建立隋朝

588年隋灭南陈

统一全国

(2)北魏的衰亡

北方统一南方大势已定

东晋

士族专权

皇帝垂拱

隋唐

大一统的皇权政治

南朝士族衰落,皇权重振

北方异族皇权强化

三国两晋南北朝的阶段特征总结

——政治:从长期分裂走向新的大一统

至于元嘉末…兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃,盖东西之极盛也。…地广野丰…带海傍湖,良畴亦数十万顷…鄠、杜(指北方)之间,不能比也。…丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

三国两晋南北朝的阶段特征总结

——经济:江南经济开发

南北经济趋向平衡,为经济重心的南移奠定了基础

蜀汉降服南中、山越外迁

五胡

内迁

北方汉人南下

江南

开发

孝文帝改革

十六国汉化

三国两晋南北朝的阶段特征总结

——文化与民族:文化发展,民族交融

汉族与少数民族相互学习吸收各种文化因素,使以汉族传统文化为主体的中国文明得到进一步发展;

民族大融合使中华族群扩大,为统一多民族国家的发展奠定基础。

三国两晋南北朝是中国历史由秦汉向隋唐转进的重要过渡阶段,具有承上启下的作用。在这一历史基础上形成的隋唐大一统的局面更加巩固,中华民族的文明更加博大恢弘。

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

民族交融·大一统

第5课

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

课标要求

了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络和隋唐王朝的鼎盛局面,认识这一时期制度演进、民族交融、区域开发和思想文化发展等新的成就。

课文结构

三国与西晋

东晋与南朝

十六国与北朝

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐

东汉

三国时期

(220-280)

魏

220

蜀

221

吴

222

西晋266-316

东晋

(317-420)

十六国

前秦统一北方

宋

北魏

梁

齐

陈

东魏

西魏

北齐

北周

隋朝统一

北朝(439-581)

大一统秩序崩溃:大动荡、大分裂政权更迭、区域开发与民族交融

再造大一统:大一统的发展与兴盛

大一统的

建立与巩固

南朝(420-589)

一场改革:北魏孝文帝改革

两大主题:政权更迭、民族交融

两大对峙:魏蜀吴三国鼎立、南北朝对峙

三大特征:由分裂走向局部统一、南方得到开发、民族交融加强

时空坐标

一、三国与西晋

1.三国鼎立

(1)魏(220-266):

220年,曹丕建立,定都洛阳。

(2)蜀(221-263):

221年,刘备仍用汉的国号,定都成都,史称蜀汉。

(3)吴(222-280):

222年,孙权建立,定都建业。

魏国

蜀国

吴国

重视农业生产,大力兴修水利

在诸葛亮的治理下,发展经济,发展民族关系,加速西南地区的开发。

造船业发达,发展海外贸易。曾派卫温及船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系。

三国经济的发展与开发

1.三国鼎立

区域性的局部统一、经济发展、民族融合,为推动全国奠定基础。

2.西晋的短暂统一与灭亡

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

266年,司马炎代魏称帝,国号晋

280年,西晋灭吴,完成了统一

(1) 少数民族內迁

■影响:

1.消极:使民族矛盾激化,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。

①自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。

②到西晋,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌、鲜卑。

2.积极:

内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合。

西晋向其收重税,

征兵派役,掠卖人口

2.西晋的短暂统一与灭亡

影响:

(2) 八王之乱

晋武帝死后,晋惠帝即位,但其毫无执政能力,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”。

这场内乱对社会造成巨大灾害,西晋从此衰落。中原人口大量死亡,幸存者纷纷逃离,其中逃往南方即数以十万计,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。

①消极:西晋国力严重损耗,无力控制境内流民问题及民族起义,民族矛盾迅速激化。

②客观影响:

北方人口南迁,促进江南的开发。

2.西晋的短暂统一与灭亡

【士族】自三国西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治经济等方面的特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

二、东晋与南朝

1.东晋

(1)永嘉南渡后东晋建立:317年,司马睿于建康(南京)复晋。

【永嘉南渡】从西晋末到刘宋初年,至少有90万北方移民来到南方,带来了大量的人力、文化和先进技术,推动了江南经济的重大进步,使中国古代经济重心缓慢南移。

(2)政治特点:士族专权

朝代 建立者 时间 都城

南朝 宋 刘裕 420年—479年

建康

齐 萧道成 479年—502年

梁 萧衍 502年—557年

陈 陈霸先 557年—589年

六朝:

吴、东晋、宋、齐、梁、陈

公元420年,刘裕建立宋朝,定都建康,南朝开始,历经宋齐梁陈四朝。

得淮北河南

失河南淮北

失江淮荆蜀

覆亡大局已定

2.南朝

尽管分裂是这个时期的整体特点,但是社会并没有停滞不前,还表现出发展的趋势。

——《新编中国史》

材料1:“自晋之南渡,东南文物渐盛;至于季唐,益加繁,女史之乩,社淮独金;历五季纷争,中原之地五易其姓,杀戮几尽,而东南之邦,民有定土。八【十】年间,咸获安业,自后数十,百年间,西北时有少警们尔刚安杰,斯民例得休息……故自东南渐重,则西北渐轻;以至宋,东南愈重而西北愈轻。”

——摘自南宋章如愚《山堂先生群书考索》

材料2:东晋后期南方的情形是“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

——《晋书.食货志》

依据材料,概括晋以后江南经济面貌有何不同?并分析其原因?

3.江南经济的开发

3.江南经济的开发

①北方战乱,经济遭到严重破坏。

②北方人口大量南迁充实了南方的劳动力资源,并带去先进的技术、工具和经验。

③南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势。

④南方少数民族与汉族交融。

⑤南方统治者采取了劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等有利于农业发展的政策。

⑥其他条件:南方(雨量充沛,气候温润,土地肥沃)发展农业的自然条件优越。江南地区各族人民辛勤劳动,促进了生产力较快发展

江南经济得以开发的原因

①江南经济的逐渐开发,使南北方的经济差距逐渐缩小,为经济重心的南移奠定了基础(注意:重心仍在北方)。大大影响了南方政治,促成了南北抗衡的政治局面。

②南方的开发直接影响了古代中国政治中心向东向南移动。

③南方社会的开发也促进了南方地区文化教育事业的发展。

④南方经济的发展,吸引了北方人口的进一步南迁,促进了民族融合,为南北统一奠定了基础。

3.江南经济的开发

阅读课本P30页学思之窗,概括当时南方经济发展的成就。

江南经济开发的影响

经济重心南移历程

汉以前

黄河中下游

魏晋南北朝

南方经济开发

唐安史之乱后

五代十国

(继续南移)

开始南移

(南方逐渐超过北方)

两宋(南宋)

完成南移

(南方成为经济重心)

历史启示

①政局的稳定是经济发展的必要条件。

②统治者对经济发展的重视程度是影响国家经济发展的重要因素。

③及时引进、运用先进的科学技术是促进经济快速发展的重要保证。

3.江南经济的开发

北方民族南迁

中原人民南迁

(1)十六国:西晋末年到北魏统一北方期间,五胡在中国北方建立了许多政权,历史上把北方的15个政权和西南的成汉,总称为“十六国”

(2)民族融合:

(五胡学习中原——十六国汉化)

措施:

①大部分由少数民族建立;

②采用中原模式的国号、年号;

③学习汉族的典章制度

影响:

①促进了各民族的融合和江南地区的开发;

②民族隔阂依然存在

三、十六国与北朝

1.十六国

2.从前秦统一北方到淝水之战

4世纪下半叶,前秦统一北方,随后大举进攻东晋,前秦被击败于淝水。强大的前秦政权一败之后迅速崩溃。

(1)孝文帝改革

1)背景:

①4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。

②北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。

3.北魏兴衰

少数民族的汉化(封建化)之路

政治 迁都洛阳 整顿吏治,考核官员; 以三长制取代宗主督护制

经济 均田制 租庸调制

文化、 社会生活 说汉话,改汉姓 穿汉服,定高门,通汉婚 尊孔子,习汉礼

(1)孝文帝改革

3.北魏兴衰

2)改革措施

意义:

①顺应了北方民族交往交流融合的历史趋势;

②大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

③为以后北方统一南方与隋唐盛世的出现打下了基础。

北魏

东魏

(534年―550年)

西魏

(535年―556年)

北齐

(550年—577年)

北周

(557年—581年)

隋

朝

灭

576年

588年

576年

北周灭北齐

581年杨坚代魏

建立隋朝

588年隋灭南陈

统一全国

(2)北魏的衰亡

北方统一南方大势已定

东晋

士族专权

皇帝垂拱

隋唐

大一统的皇权政治

南朝士族衰落,皇权重振

北方异族皇权强化

三国两晋南北朝的阶段特征总结

——政治:从长期分裂走向新的大一统

至于元嘉末…兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃,盖东西之极盛也。…地广野丰…带海傍湖,良畴亦数十万顷…鄠、杜(指北方)之间,不能比也。…丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

三国两晋南北朝的阶段特征总结

——经济:江南经济开发

南北经济趋向平衡,为经济重心的南移奠定了基础

蜀汉降服南中、山越外迁

五胡

内迁

北方汉人南下

江南

开发

孝文帝改革

十六国汉化

三国两晋南北朝的阶段特征总结

——文化与民族:文化发展,民族交融

汉族与少数民族相互学习吸收各种文化因素,使以汉族传统文化为主体的中国文明得到进一步发展;

民族大融合使中华族群扩大,为统一多民族国家的发展奠定基础。

三国两晋南北朝是中国历史由秦汉向隋唐转进的重要过渡阶段,具有承上启下的作用。在这一历史基础上形成的隋唐大一统的局面更加巩固,中华民族的文明更加博大恢弘。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进