部编版语文九年级下册 12 词四首 同步教案

文档属性

| 名称 | 部编版语文九年级下册 12 词四首 同步教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 81.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-10 20:15:55 | ||

图片预览

文档简介

12 词四首

第一课时

【课时目标】

1.了解作家作品等相关文学常识。

2.把握两首词作的大意,理解词作的思想内涵和情感基调。

3.体会词人的爱国情怀和雄心壮志。

【教学过程】

《渔家傲·秋思》

一、创设情境,导入新课

在每一个时代,都有令我们动容的爱国志士,他们有的不畏艰苦为国戍守边关,有的虽两鬓微霜却仍渴望为国效力。他们将豪情诉诸文字,留下不朽名篇。现在请同学们回顾一下,我们曾学过哪些豪放派的词作?(学生自由回答)范仲淹的《渔家傲·秋思》也是豪放派的词作,今天,让我们一起来领略一下其中的魅力吧。(板书课题)

设计思路

通过回顾以前学过的豪放派词作,导入对《渔家傲·秋思》的学习,既联系了旧知识,又调动了学生的学习积极性,激发学生的学习兴趣,为学好本课创造良好的情境。

二、介绍作者,追溯背景

1.作者简介。

范仲淹(989—1052),字希文,谥号文正,苏州吴县(今江苏苏州)人,北宋政治家、文学家。他工诗文,语言精练畅达。其散文鲜明刚健,有丰富的政治内容。词作现存不多,其中,《渔家傲·秋思》写边塞风光,苍凉悲壮。有《范文正公集》传世。

2.写作背景。

宋朝重文轻武,重内轻外,国家逐渐形成积贫积弱之势,宋仁宗即位后益加明显,表面上一片歌舞升平,实际上危机四伏。宋仁宗康定元年(1040),宋与西夏交兵,范仲淹被任命为陕西经略副使兼知延州,担起西北边疆防卫重任。他到任后,一方面加强军队训练,一方面在延州周围构筑防御工事,始终居于守势,不轻易出击,延州局势才暂时稳定下来。据史传记载,在镇守西北边疆期间,范仲淹号令严明又爱抚士卒,招徕诸羌并推心接纳,深为西夏所惮服,称赞他道:“小范老子腹中有数万甲兵。”这首题为“秋思”的《渔家傲》就是他在西北军中的感怀之作。

设计思路

对作者和写作背景的介绍,使学生在头脑中对这首词形成一个初步的认知,有助于学生接下来的深入学习。

三、初读课文,描绘画面

1.播放课文朗读音频,学生仔细聆听,注意朗读停顿和语气的变化。

2.学生根据范读,自由诵读,并用自己的话描述词中描绘的画面。

明确:本词描绘了边塞萧瑟的战地秋景。夕阳西下,边塞的秋风呼啸,战马嘶鸣,号角声不断。崇山峻岭间,一座孤城城门紧闭,不见人影,大雁只顾南飞而无停留之意。边塞霜雪满地,幽怨的羌笛声响起,戍守边关的将士夜不能寐。

四、疏通词意,品味情感

1.词人开篇就说“塞下秋来风景异”,塞下风景“异”在哪里?

明确:①“异”声(边声连角起,羌管悠悠);②“异”寒(霜满地);③“异”景(衡阳雁去,千嶂,孤城闭)。这都充分表现了入秋以来边塞环境的荒凉、恶劣。

2.词的上片主要描绘了一幅什么样的图景?写景的作用是什么?

明确:描绘了一幅萧瑟、荒凉、肃杀的边塞战地风光图。通过写景,突出边塞条件的恶劣,暗示戍边将士的艰辛,为下片的抒情做铺垫。

3.结合全词内容,简要说说这首词的主旨及表达的思想感情。

明确:全词上片写景,下片抒情。主要是通过景物描写渲染气氛,描绘边疆的凄苦,表现了戍守边疆的艰辛和将士思乡却又渴望建功立业的复杂而又矛盾的情感,抒发了词人的爱国之情。

4.教师总结。

此词通过描述词人耳闻目睹、亲身经历的场景,真实地表现了戍边将士思念故乡、热爱祖国、矢志保卫祖国的真情。

设计思路

引导学生通过词人所写之景,对词作进行深入的探究,领悟蕴含在词句背后的感情。

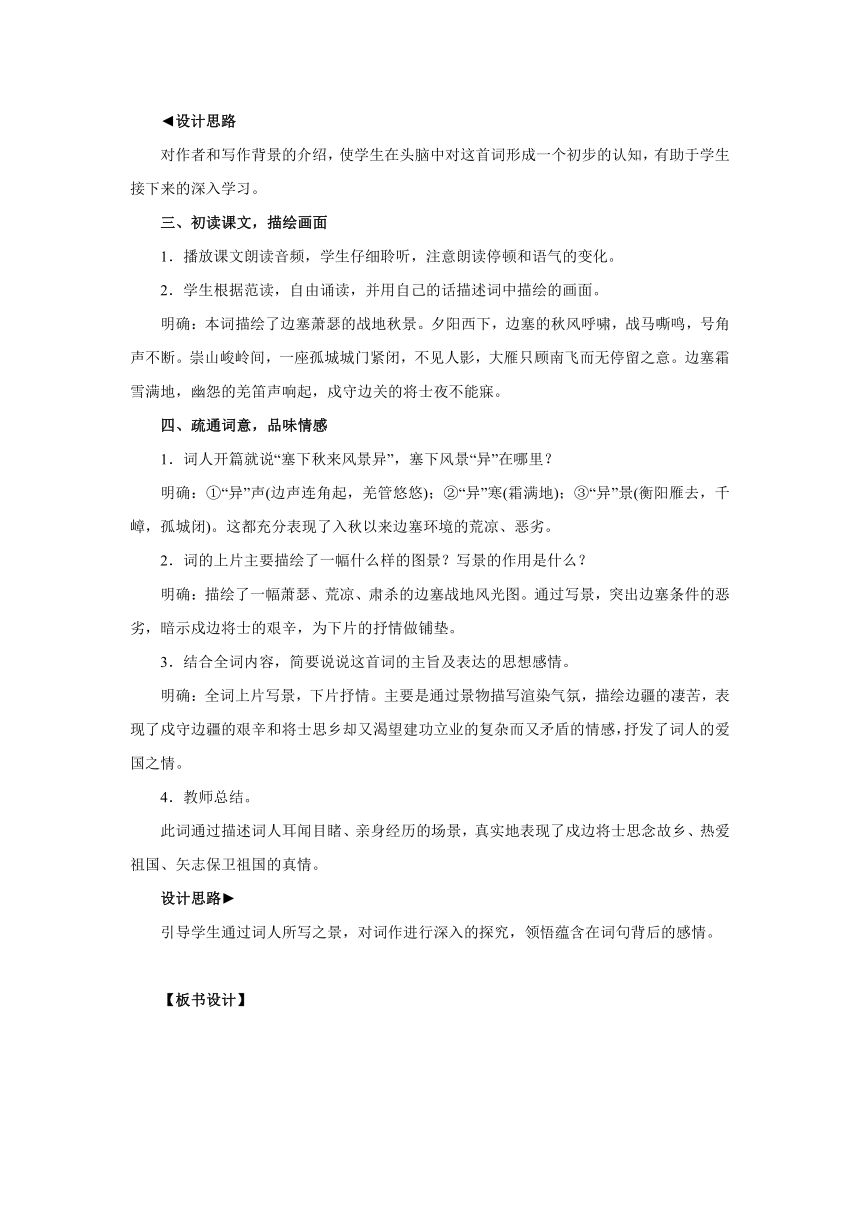

【板书设计】

《江城子·密州出猎》

一、追根溯源,导入新课

中华文化源远流长,中国文学无比璀璨。说起中国文学,不得不说古代文学;说起古代文学,不得不说唐诗宋词元曲;说起宋词,不得不说苏轼;说起苏轼,必说豪放词;说起豪放词,定说《江城子·密州出猎》。因为它是苏轼最早的一首豪放词。今天,我们就来一起学习它。

设计思路

通过对中国文学的回顾,导入苏轼词作《江城子·密州出猎》的学习,既让学生初步了解了中国文学的发展,又调动了学生的学习积极性,激发学生的学习兴趣,为学好本课创设良好的情境。

二、介绍作者,追溯背景

1.作者简介。

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人,北宋文学家、书画家,“唐宋八大家”之一,豪放派代表词人。其诗、词、赋、散文均成就极高,且擅长书法和绘画,是中国文学艺术史上罕见的全才,也是中国历史上文学艺术造诣最杰出的大家之一。其散文与欧阳修并称“欧苏”,诗与黄庭坚并称“苏黄”,词与辛弃疾并称“苏辛”;其画作则开创了湖州画派。

2.写作背景。

宋神宗熙宁四年(1071),由于政见不合,苏轼连续上书反对王安石变法。见无效果,苏轼乃自请外任。先在杭州任通判,熙宁七年(1074),又从杭州来到密州任知州。他虽在地方任官,却一直希望得到朝廷的重用,以便大用于世。

熙宁八年(1075)冬,密州久旱,而西北方的西夏和辽不断袭扰边境,时任知州的苏轼到常山祈雨。回来的路上,与同官梅户曹在铁沟会猎,随后写了这首词,抒发自己的志向。

设计思路

教师通过对作者和写作背景的介绍,让学生在头脑中对这首词形成一个初步的认知,有助于学生接下来的深入学习。

三、初读课文,理解内容

1.朗读上片,讨论:你在上片都看到了什么?听到了什么?

明确:

看:锦帽貂裘,苍鹰、黄犬,千骑、倾城随太守,射虎。

听:狗吠,鹰啼,鼎沸人声。

2.请用一句话概括上片内容。

明确:太守出猎的壮观场面。

3.齐读下片,讨论:在下片中,词人连用两个典故,分别有何用意?

明确:用“遣冯唐”的典故,其实是以魏尚自比。词人希望朝廷能够像派冯唐来赦免魏尚一样重用自己。那他做好准备了吗?当然,从“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”即可看出。这里词人再用典故“西北望,射天狼”表达他要“挽雕弓”射向西北的西夏,表达自己想要建功立业的强烈愿望。

4.用一句话概括下片内容。

明确:抒发词人立志报国的强烈愿望。

5.本首词的词眼是哪个字?

明确:狂。

四、再读课文,感受情感

1.“老夫聊发少年狂”中的“狂”字妙在何处?

明确:“狂”字笼罩全篇、统摄全词,奠定了全词纵情、豪迈的感情基调,借以抒写词人胸中雄健豪放的一腔磊落之气。

2.下片中抒发词人壮志难酬的愁绪的是哪两句?

明确:“持节云中,何日遣冯唐?”这两句运用典故,表明词人希望朝廷能重新重用自己,同时也抒发了词人怀才不遇的无奈。

3.“亲射虎”“遣冯唐”“射天狼”的典故分别表达了什么意思?它们与贯穿全词的“狂”有什么关联?

明确:“亲射虎”,词人以孙权自喻,表示勇武可用;“遣冯唐”,词人以魏尚自许,表示可以为国戍边;“射天狼”,喻指打败侵扰边境的西夏军队。这几个典故,都表现了词人为国立功之志,也正是他“狂”之所在。

4.这首词表达了词人怎样的思想情感?

明确:这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发了词人想为国杀敌的雄心壮志,表达了他为国效命的坚定决心和爱国情怀,并委婉地表达了期盼得到重用的愿望。

教师小结:全词巧用典故,借出猎表达报国之志,是一首风格豪放的词作。

设计思路

引导学生在疏通文意的基础上,体会词人所抒发的感情,进而把握词作的主旨。

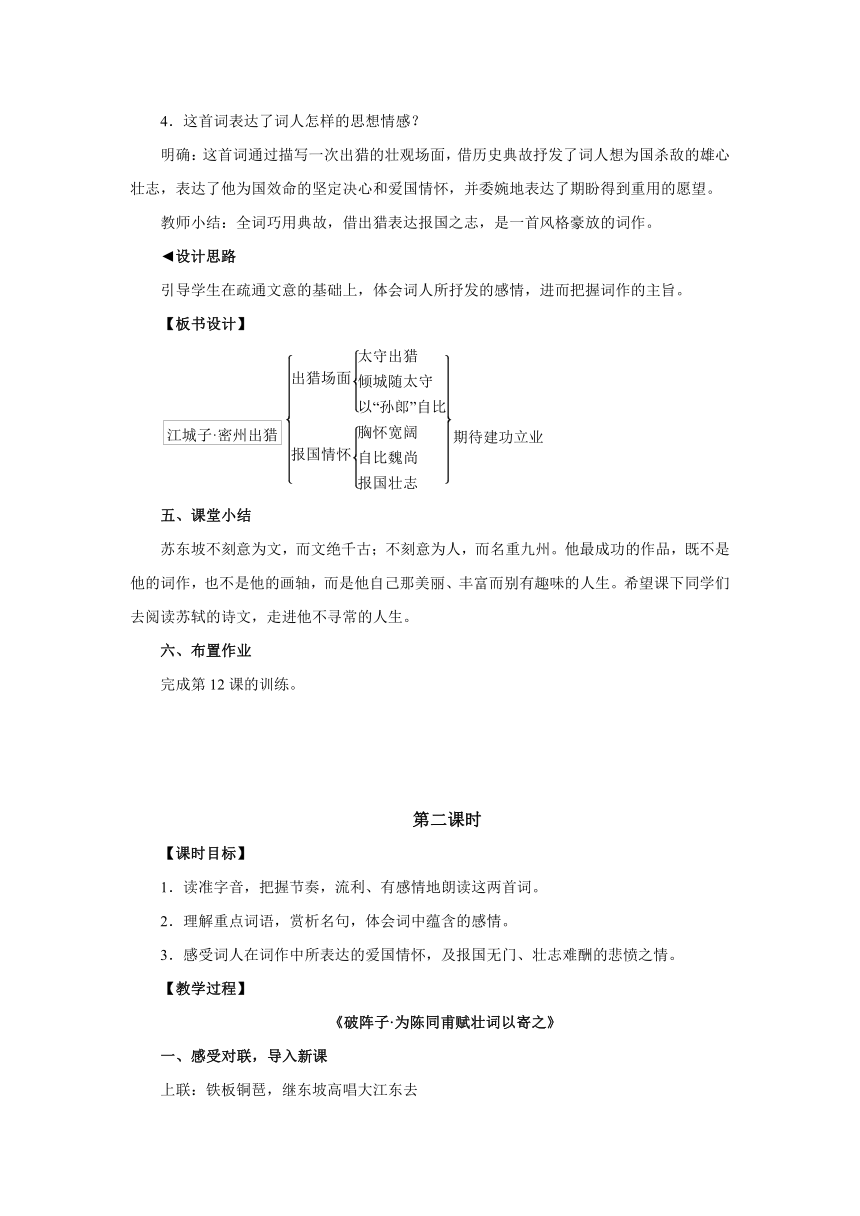

【板书设计】

五、课堂小结

苏东坡不刻意为文,而文绝千古;不刻意为人,而名重九州。他最成功的作品,既不是他的词作,也不是他的画轴,而是他自己那美丽、丰富而别有趣味的人生。希望课下同学们去阅读苏轼的诗文,走进他不寻常的人生。

六、布置作业

完成第12课的训练。

第二课时

【课时目标】

1.读准字音,把握节奏,流利、有感情地朗读这两首词。

2.理解重点词语,赏析名句,体会词中蕴含的感情。

3.感受词人在词作中所表达的爱国情怀,及报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

【教学过程】

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

一、感受对联,导入新课

上联:铁板铜琶,继东坡高唱大江东去

下联:美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞

上面是郭沫若先生为辛弃疾纪念祠题写的一副对联。上联写的是辛弃疾的艺术造诣,下联写的是他的政治抱负。郭沫若为什么会如此评价辛弃疾?今天,就让我们从他的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中寻找答案吧。(板书课题)

设计思路

通过郭沫若先生的一副对联,自然导入新课。既让学生了解到对联知识,也让学生通过对联了解了辛弃疾的有关知识,激发学习兴趣。

二、介绍作者,追溯背景

1.作者简介。

辛弃疾(1140—1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人,南宋豪放派词人。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。其词题材广泛,风格多样,多抒写力图恢复国家统一的爱国情怀,倾诉壮志难酬的悲愤,对南宋统治集团的屈辱投降政策进行揭露和批判。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

2.写作背景。

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》写于淳熙十五年(1188)左右,辛弃疾退居江西上饶之时。淳熙八年(1181),辛弃疾在两浙西路提点刑狱公事任上,被人弹劾罢官。他不得已在上饶带湖赋闲家居。陈同甫,名亮,也是主张北伐的爱国志士。他与辛弃疾是志同道合的朋友,二人经常书信往来,诗词唱和。这首词就是辛弃疾寄给陈亮的。

设计思路

通过对作者和写作背景的介绍,让学生在头脑中对这首词形成一个初步的认知,有助于学生接下来的深入学习。

三、初读课文,概括内容

1.词的上片写了什么内容?

明确:上片描述军旅生活。一、二句写词人夜里酒醉后挑亮灯芯观看宝剑,梦中听到军营里传来的号角声。开头两句便把镜头定在了军营之中,这正是词人曾经历过而今已失去的生活情景。三至五句每句写一事:在军营里与部下分食牛肉;听乐器翻奏出塞外的歌曲;在秋天的战场上检阅军队,指挥战斗。看宝剑,听号角,分麾下炙,听塞外声,沙场点兵都是极雄豪、壮美的行事,都是词人热爱的生活和抹不掉的记忆。被削去官职退居山林的辛弃疾仍十分企羡军中生活,渴望再有机会从军杀敌,建立功业。

2.词的下片写了什么内容?

明确:下片前两句描写战斗场面。词人骑着像的卢马那样跑得飞快的战马,猛力拉满霹雳作响的雕弓。马快弦急说明战斗的激烈和顺利。“了却君王天下事,赢得生前身后名”,写词人要为朝廷完成北伐金人、收复失地的大业,以赢得生前的功勋,身后的美名。率师北伐,统一南北,这是辛弃疾的最高理想,写到这里已达到这首词的最强音,它充分地表达了词人的爱国激情和雄心壮志。但结语却只有五个字“可怜白发生”。这五个字一方面表明了前面所描述的年轻时的经历现在只是一种追忆;另一方面感慨自己已年近半百,两鬓染霜,还能有机会实现自己的理想吗?所以最后一句也是壮语,只是它已变雄壮为悲壮,充满了词人壮志不遂的抑郁、愤慨。

四、再读课文,归纳主旨

1.题目中的“壮”字奠定了本词的情感基调,词中哪些句子体现了这种“壮”?

明确:“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声”这两句写出了军中分食酒肉、奏唱军乐的情景,表现了军容的雄壮和将士高昂的战斗意志。“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”写军中战马像刘备的的卢马那样快,“霹雳”喻指射箭时弓弦的响声,这两句写出了战争的激烈。“了却君王天下事”写词人渴望收复山河的壮志。

2.“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”中,词人为什么会“醉”?词人挑灯看剑,在梦中回到军营,这体现了什么?

明确:词人怀才不遇,报国无门,所以借酒消愁。体现了词人强烈的杀敌报国、驰骋疆场的愿望。

3.“了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!”“天下事”是指什么事?这几句中使整首词的风格由雄壮变为悲壮的是哪个词?这个词表现了词人怎样的思想感情?

明确:“天下事”是指收复北方失地的国家大事。“可怜”一词使整首词的风格由雄壮变为悲壮。词人的抱负只能醉后在梦中实现,理想和现实的极大反差,突出地表现了词人壮志难酬、报国无门的悲愤之情。

4.归纳这首词的主旨。

明确:这首词记叙了词人醉里挑灯看剑所引发的关于军中生活和战斗场景的回忆,刻画了一位忠勇的将军形象,表现了词人渴望抗敌报国、建功立业的宏伟抱负和报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

5.教师总结。

词人在这首词中回顾了他当年在军营中紧张的战斗生活,描绘了雄壮的军容和英勇战斗的场面,表现了词人渴望杀敌报国的雄心壮志和不能实现收复中原的理想的悲愤之情。

设计思路

引导学生在疏通文意的基础上,体会词人所抒发的感情,进而把握词作的主旨。

【板书设计】

《满江红》

一、创设情境,导入新课

提起《满江红》,同学们一定会想到岳飞的那首《满江红》,情调激昂,慷慨壮烈,显示出一股浩然正气和一种英雄气概,表现了词人报国立功的信心和乐观主义精神。秋瑾也写过一首《满江红》,今天,我们就一起来看看她在词中抒发了什么情感。(板书课题)

设计思路

通过对岳飞的词作《满江红》的简单介绍,导入对本课的学习,既拓宽了学生的视野,又调动了学生的学习积极性,激发学生的学习兴趣,为学好本课创造良好的情境。

二、介绍作者,追溯背景

1.作者简介。

秋瑾(1875—1907),字璿卿,号竞雄,别署鉴湖女侠,山阴(今浙江绍兴)人,中国民主革命烈士。我国近代杰出的革命家、妇女解放运动的先驱。她生于一个封建家庭,幼怀大志,性格豪放,酷爱诗文和骑马击剑,能文能武,敢说敢为。1904年自费留学日本,积极参加反对清朝封建统治的革命活动,并先后加入光复会和中国同盟会。回国后创办《中国女报》,宣传革命。后回绍兴组织光复军,与徐锡麟分头准备浙皖两省起义,起义失败后被捕,坚贞不屈,1907年7月15日就义于绍兴轩亭口。

2.创作背景。

1903年春,王廷钧用钱捐得户部主事官职,秋瑾随夫入京。时值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其夫无心国事。中秋节,秋瑾与丈夫王廷钧发生冲突,离家出走,寓居北京阜成门外泰顺客栈,此时的秋瑾已经下决心冲破家庭牢笼,投身革命。第二年即东渡日本留学。这首词是她在中秋节的述怀之作,反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和与传统决裂的勇气、决心。

设计思路

“知人论世”是理解词作的一个重要方法,结合作者的生平和词作的写作背景,让学生更好地掌握词人想通过词作表达的感情。

三、初读课文,整体感知

1.齐读本词,读准字音,读出节奏,读出感情。

小住/京华,早又是/中秋佳节。为篱下/黄花开遍,秋容/如拭。四面歌残/终破楚,八年风味/徒思浙。苦将侬/强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算/平生肝胆,因人常热。俗子胸襟/谁识我?英雄末路/当磨折。莽红尘/何处觅知音?青衫湿!

2.借助工具书和注释,理解词句意思,疏通词意。

小住京华,早又是中秋佳节。

简洁地交代写作的地点、时间和词人心绪。“小住京华”是说在京居住时间未久;“早又是”三个字,十分传神地把词人对时光飞逝、年华虚度的抑郁、苦闷、忧愁表现了出来。

为篱下黄花开遍,秋容如拭。

这两句写中秋节前后的景致。这本应是令人赏心悦目的美景,很容易使人联想到陶渊明“采菊东篱下”的诗句。但这种令人愉悦的景致却没有给词人留下美好的心情。经过开篇部分的渲染,这首词的悲伤气氛已经得到了充分铺垫。

四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。

词人用“四面楚歌”的典故比喻四面受敌、孤立无援的困境,又反思八年婚姻的“风味”,再加上她对故乡浙江的思念,家事国事,交织心中,词人不禁感慨万端,无可名状。

苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

进一步说明表面上过着贵妇人的生活,实则痛苦不堪的“八年风味”。“殊未屑”表明词人对贵妇人的生活并不留恋,而是十分蔑视,极其强烈地表达了词人不甘心受到各种束缚,决心报效国家的愿望。

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。

这四句是鉴湖女侠的自我写照。词人运用同音但意义不同的“列”与“烈”二字,来表达她投身革命,报效国家的豪情万丈的抱负,呈现出一个巾帼英雄的形象。

算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。

“肝胆”指关注世事、关心民生的诚心,以及为之奋斗牺牲的勇气。“因人常热”,词人为他人排忧解难能竭尽全力而不辞,有一副热心肠,有古侠义之士的雄风。“俗子”指凡夫俗子,这样的人岂能了解忧国如焚的词人的内心世界?“英雄”是指胸怀壮志、勇于实践之人,词人用以自比,表达自己投身革命,报效国家的思想;“英雄末路”之叹,是词人对自己还未能冲破家庭和社会的罗网的叹息,令人动容。

莽红尘何处觅知音?青衫湿!

在这莽莽红尘、茫茫人海中,哪里去寻找和我志同道合的人?词人借用《琵琶行》的典故,充分表达了知音难觅的孤寂与苦闷。

3.词的上片和下片分别写了什么内容?

明确:词的上片主要写词人身为女儿身,难以挣脱家庭束缚,挽救民族危亡;词的下片主要写词人虽有凌云壮志,但知音难觅,抱负难以施展,不觉泪湿衣襟。

四、再读课文,归纳主旨

1.“四面歌残终破楚,八年风味徒思浙”两句化用了什么典故?表达了词人怎样的情感?

明确:化用“四面楚歌”的典故来说明当时的中国被列强环伺的局势。词人八年的婚姻生活并不幸福,只好借助回忆故乡排遣郁闷。表达了词人对国家处于危亡之时的担忧和力有所限的苦闷。

2.怎样理解“苦将侬强派作蛾眉,殊未屑”的内涵?

明确:“蛾眉”的本义是女子细长而略弯的眉毛,这里借指女子。秋瑾用“强派”“殊未屑”等词,强烈地表达了极不屑作为女儿身,不甘心受到各种束缚,决心报效国家的愿望,也表现了词人与天命抗争、与传统决裂的勇气和决心。

3.请任选角度赏析“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”。

明确:①运用短句,节奏明快,格调高昂,豪迈雄健,将词人身不能为男儿,心却不让须眉的豪迈气概表达得淋漓尽致。②以“身”与“心”的对比、“列”与“烈”意义的显著区别,来表现词人的抱负和思想感情的转变,表明她虽然身为女子,但反抗压迫、寻求解放的决心绝不比男子差,一个追求自由、意志坚定的巾帼英雄形象跃然纸上。

4.概括这首词的主旨。

明确:本词通过生动流丽的语言,抒发了词人对寄生无聊生活的厌倦和对冲破封建束缚,为国家的前途命运而奋斗的强烈向往之情,表达了词人匡扶天下、救民于水火的凌云壮志。

设计思路

分析词作中重点句子所使用的表现手法,以此来体会词人抒发的感情,并引导学生学习如何赏析词作,提升学习能力。

【板书设计】

五、课堂小结

本课的四首豪放派词作虽然跨越古今,但那份豪情都令人感动。爱国之情是古今共通的,只是它们的侧重点略有不同:《渔家傲·秋思》是与思乡紧紧联系的;《江城子·密州出猎》是表达希望得到朝廷重用的心愿;《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》更多的是表达壮志未酬的抑郁、愤慨;《满江红》则是表达要摆脱家庭的束缚,挽救国家民族危亡。让我们再次朗读这四首词,感受四位词人的爱国之情。

六、布置作业

完成第12课的训练。

第一课时

【课时目标】

1.了解作家作品等相关文学常识。

2.把握两首词作的大意,理解词作的思想内涵和情感基调。

3.体会词人的爱国情怀和雄心壮志。

【教学过程】

《渔家傲·秋思》

一、创设情境,导入新课

在每一个时代,都有令我们动容的爱国志士,他们有的不畏艰苦为国戍守边关,有的虽两鬓微霜却仍渴望为国效力。他们将豪情诉诸文字,留下不朽名篇。现在请同学们回顾一下,我们曾学过哪些豪放派的词作?(学生自由回答)范仲淹的《渔家傲·秋思》也是豪放派的词作,今天,让我们一起来领略一下其中的魅力吧。(板书课题)

设计思路

通过回顾以前学过的豪放派词作,导入对《渔家傲·秋思》的学习,既联系了旧知识,又调动了学生的学习积极性,激发学生的学习兴趣,为学好本课创造良好的情境。

二、介绍作者,追溯背景

1.作者简介。

范仲淹(989—1052),字希文,谥号文正,苏州吴县(今江苏苏州)人,北宋政治家、文学家。他工诗文,语言精练畅达。其散文鲜明刚健,有丰富的政治内容。词作现存不多,其中,《渔家傲·秋思》写边塞风光,苍凉悲壮。有《范文正公集》传世。

2.写作背景。

宋朝重文轻武,重内轻外,国家逐渐形成积贫积弱之势,宋仁宗即位后益加明显,表面上一片歌舞升平,实际上危机四伏。宋仁宗康定元年(1040),宋与西夏交兵,范仲淹被任命为陕西经略副使兼知延州,担起西北边疆防卫重任。他到任后,一方面加强军队训练,一方面在延州周围构筑防御工事,始终居于守势,不轻易出击,延州局势才暂时稳定下来。据史传记载,在镇守西北边疆期间,范仲淹号令严明又爱抚士卒,招徕诸羌并推心接纳,深为西夏所惮服,称赞他道:“小范老子腹中有数万甲兵。”这首题为“秋思”的《渔家傲》就是他在西北军中的感怀之作。

设计思路

对作者和写作背景的介绍,使学生在头脑中对这首词形成一个初步的认知,有助于学生接下来的深入学习。

三、初读课文,描绘画面

1.播放课文朗读音频,学生仔细聆听,注意朗读停顿和语气的变化。

2.学生根据范读,自由诵读,并用自己的话描述词中描绘的画面。

明确:本词描绘了边塞萧瑟的战地秋景。夕阳西下,边塞的秋风呼啸,战马嘶鸣,号角声不断。崇山峻岭间,一座孤城城门紧闭,不见人影,大雁只顾南飞而无停留之意。边塞霜雪满地,幽怨的羌笛声响起,戍守边关的将士夜不能寐。

四、疏通词意,品味情感

1.词人开篇就说“塞下秋来风景异”,塞下风景“异”在哪里?

明确:①“异”声(边声连角起,羌管悠悠);②“异”寒(霜满地);③“异”景(衡阳雁去,千嶂,孤城闭)。这都充分表现了入秋以来边塞环境的荒凉、恶劣。

2.词的上片主要描绘了一幅什么样的图景?写景的作用是什么?

明确:描绘了一幅萧瑟、荒凉、肃杀的边塞战地风光图。通过写景,突出边塞条件的恶劣,暗示戍边将士的艰辛,为下片的抒情做铺垫。

3.结合全词内容,简要说说这首词的主旨及表达的思想感情。

明确:全词上片写景,下片抒情。主要是通过景物描写渲染气氛,描绘边疆的凄苦,表现了戍守边疆的艰辛和将士思乡却又渴望建功立业的复杂而又矛盾的情感,抒发了词人的爱国之情。

4.教师总结。

此词通过描述词人耳闻目睹、亲身经历的场景,真实地表现了戍边将士思念故乡、热爱祖国、矢志保卫祖国的真情。

设计思路

引导学生通过词人所写之景,对词作进行深入的探究,领悟蕴含在词句背后的感情。

【板书设计】

《江城子·密州出猎》

一、追根溯源,导入新课

中华文化源远流长,中国文学无比璀璨。说起中国文学,不得不说古代文学;说起古代文学,不得不说唐诗宋词元曲;说起宋词,不得不说苏轼;说起苏轼,必说豪放词;说起豪放词,定说《江城子·密州出猎》。因为它是苏轼最早的一首豪放词。今天,我们就来一起学习它。

设计思路

通过对中国文学的回顾,导入苏轼词作《江城子·密州出猎》的学习,既让学生初步了解了中国文学的发展,又调动了学生的学习积极性,激发学生的学习兴趣,为学好本课创设良好的情境。

二、介绍作者,追溯背景

1.作者简介。

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人,北宋文学家、书画家,“唐宋八大家”之一,豪放派代表词人。其诗、词、赋、散文均成就极高,且擅长书法和绘画,是中国文学艺术史上罕见的全才,也是中国历史上文学艺术造诣最杰出的大家之一。其散文与欧阳修并称“欧苏”,诗与黄庭坚并称“苏黄”,词与辛弃疾并称“苏辛”;其画作则开创了湖州画派。

2.写作背景。

宋神宗熙宁四年(1071),由于政见不合,苏轼连续上书反对王安石变法。见无效果,苏轼乃自请外任。先在杭州任通判,熙宁七年(1074),又从杭州来到密州任知州。他虽在地方任官,却一直希望得到朝廷的重用,以便大用于世。

熙宁八年(1075)冬,密州久旱,而西北方的西夏和辽不断袭扰边境,时任知州的苏轼到常山祈雨。回来的路上,与同官梅户曹在铁沟会猎,随后写了这首词,抒发自己的志向。

设计思路

教师通过对作者和写作背景的介绍,让学生在头脑中对这首词形成一个初步的认知,有助于学生接下来的深入学习。

三、初读课文,理解内容

1.朗读上片,讨论:你在上片都看到了什么?听到了什么?

明确:

看:锦帽貂裘,苍鹰、黄犬,千骑、倾城随太守,射虎。

听:狗吠,鹰啼,鼎沸人声。

2.请用一句话概括上片内容。

明确:太守出猎的壮观场面。

3.齐读下片,讨论:在下片中,词人连用两个典故,分别有何用意?

明确:用“遣冯唐”的典故,其实是以魏尚自比。词人希望朝廷能够像派冯唐来赦免魏尚一样重用自己。那他做好准备了吗?当然,从“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”即可看出。这里词人再用典故“西北望,射天狼”表达他要“挽雕弓”射向西北的西夏,表达自己想要建功立业的强烈愿望。

4.用一句话概括下片内容。

明确:抒发词人立志报国的强烈愿望。

5.本首词的词眼是哪个字?

明确:狂。

四、再读课文,感受情感

1.“老夫聊发少年狂”中的“狂”字妙在何处?

明确:“狂”字笼罩全篇、统摄全词,奠定了全词纵情、豪迈的感情基调,借以抒写词人胸中雄健豪放的一腔磊落之气。

2.下片中抒发词人壮志难酬的愁绪的是哪两句?

明确:“持节云中,何日遣冯唐?”这两句运用典故,表明词人希望朝廷能重新重用自己,同时也抒发了词人怀才不遇的无奈。

3.“亲射虎”“遣冯唐”“射天狼”的典故分别表达了什么意思?它们与贯穿全词的“狂”有什么关联?

明确:“亲射虎”,词人以孙权自喻,表示勇武可用;“遣冯唐”,词人以魏尚自许,表示可以为国戍边;“射天狼”,喻指打败侵扰边境的西夏军队。这几个典故,都表现了词人为国立功之志,也正是他“狂”之所在。

4.这首词表达了词人怎样的思想情感?

明确:这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发了词人想为国杀敌的雄心壮志,表达了他为国效命的坚定决心和爱国情怀,并委婉地表达了期盼得到重用的愿望。

教师小结:全词巧用典故,借出猎表达报国之志,是一首风格豪放的词作。

设计思路

引导学生在疏通文意的基础上,体会词人所抒发的感情,进而把握词作的主旨。

【板书设计】

五、课堂小结

苏东坡不刻意为文,而文绝千古;不刻意为人,而名重九州。他最成功的作品,既不是他的词作,也不是他的画轴,而是他自己那美丽、丰富而别有趣味的人生。希望课下同学们去阅读苏轼的诗文,走进他不寻常的人生。

六、布置作业

完成第12课的训练。

第二课时

【课时目标】

1.读准字音,把握节奏,流利、有感情地朗读这两首词。

2.理解重点词语,赏析名句,体会词中蕴含的感情。

3.感受词人在词作中所表达的爱国情怀,及报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

【教学过程】

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

一、感受对联,导入新课

上联:铁板铜琶,继东坡高唱大江东去

下联:美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞

上面是郭沫若先生为辛弃疾纪念祠题写的一副对联。上联写的是辛弃疾的艺术造诣,下联写的是他的政治抱负。郭沫若为什么会如此评价辛弃疾?今天,就让我们从他的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中寻找答案吧。(板书课题)

设计思路

通过郭沫若先生的一副对联,自然导入新课。既让学生了解到对联知识,也让学生通过对联了解了辛弃疾的有关知识,激发学习兴趣。

二、介绍作者,追溯背景

1.作者简介。

辛弃疾(1140—1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人,南宋豪放派词人。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。其词题材广泛,风格多样,多抒写力图恢复国家统一的爱国情怀,倾诉壮志难酬的悲愤,对南宋统治集团的屈辱投降政策进行揭露和批判。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

2.写作背景。

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》写于淳熙十五年(1188)左右,辛弃疾退居江西上饶之时。淳熙八年(1181),辛弃疾在两浙西路提点刑狱公事任上,被人弹劾罢官。他不得已在上饶带湖赋闲家居。陈同甫,名亮,也是主张北伐的爱国志士。他与辛弃疾是志同道合的朋友,二人经常书信往来,诗词唱和。这首词就是辛弃疾寄给陈亮的。

设计思路

通过对作者和写作背景的介绍,让学生在头脑中对这首词形成一个初步的认知,有助于学生接下来的深入学习。

三、初读课文,概括内容

1.词的上片写了什么内容?

明确:上片描述军旅生活。一、二句写词人夜里酒醉后挑亮灯芯观看宝剑,梦中听到军营里传来的号角声。开头两句便把镜头定在了军营之中,这正是词人曾经历过而今已失去的生活情景。三至五句每句写一事:在军营里与部下分食牛肉;听乐器翻奏出塞外的歌曲;在秋天的战场上检阅军队,指挥战斗。看宝剑,听号角,分麾下炙,听塞外声,沙场点兵都是极雄豪、壮美的行事,都是词人热爱的生活和抹不掉的记忆。被削去官职退居山林的辛弃疾仍十分企羡军中生活,渴望再有机会从军杀敌,建立功业。

2.词的下片写了什么内容?

明确:下片前两句描写战斗场面。词人骑着像的卢马那样跑得飞快的战马,猛力拉满霹雳作响的雕弓。马快弦急说明战斗的激烈和顺利。“了却君王天下事,赢得生前身后名”,写词人要为朝廷完成北伐金人、收复失地的大业,以赢得生前的功勋,身后的美名。率师北伐,统一南北,这是辛弃疾的最高理想,写到这里已达到这首词的最强音,它充分地表达了词人的爱国激情和雄心壮志。但结语却只有五个字“可怜白发生”。这五个字一方面表明了前面所描述的年轻时的经历现在只是一种追忆;另一方面感慨自己已年近半百,两鬓染霜,还能有机会实现自己的理想吗?所以最后一句也是壮语,只是它已变雄壮为悲壮,充满了词人壮志不遂的抑郁、愤慨。

四、再读课文,归纳主旨

1.题目中的“壮”字奠定了本词的情感基调,词中哪些句子体现了这种“壮”?

明确:“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声”这两句写出了军中分食酒肉、奏唱军乐的情景,表现了军容的雄壮和将士高昂的战斗意志。“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”写军中战马像刘备的的卢马那样快,“霹雳”喻指射箭时弓弦的响声,这两句写出了战争的激烈。“了却君王天下事”写词人渴望收复山河的壮志。

2.“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”中,词人为什么会“醉”?词人挑灯看剑,在梦中回到军营,这体现了什么?

明确:词人怀才不遇,报国无门,所以借酒消愁。体现了词人强烈的杀敌报国、驰骋疆场的愿望。

3.“了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!”“天下事”是指什么事?这几句中使整首词的风格由雄壮变为悲壮的是哪个词?这个词表现了词人怎样的思想感情?

明确:“天下事”是指收复北方失地的国家大事。“可怜”一词使整首词的风格由雄壮变为悲壮。词人的抱负只能醉后在梦中实现,理想和现实的极大反差,突出地表现了词人壮志难酬、报国无门的悲愤之情。

4.归纳这首词的主旨。

明确:这首词记叙了词人醉里挑灯看剑所引发的关于军中生活和战斗场景的回忆,刻画了一位忠勇的将军形象,表现了词人渴望抗敌报国、建功立业的宏伟抱负和报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

5.教师总结。

词人在这首词中回顾了他当年在军营中紧张的战斗生活,描绘了雄壮的军容和英勇战斗的场面,表现了词人渴望杀敌报国的雄心壮志和不能实现收复中原的理想的悲愤之情。

设计思路

引导学生在疏通文意的基础上,体会词人所抒发的感情,进而把握词作的主旨。

【板书设计】

《满江红》

一、创设情境,导入新课

提起《满江红》,同学们一定会想到岳飞的那首《满江红》,情调激昂,慷慨壮烈,显示出一股浩然正气和一种英雄气概,表现了词人报国立功的信心和乐观主义精神。秋瑾也写过一首《满江红》,今天,我们就一起来看看她在词中抒发了什么情感。(板书课题)

设计思路

通过对岳飞的词作《满江红》的简单介绍,导入对本课的学习,既拓宽了学生的视野,又调动了学生的学习积极性,激发学生的学习兴趣,为学好本课创造良好的情境。

二、介绍作者,追溯背景

1.作者简介。

秋瑾(1875—1907),字璿卿,号竞雄,别署鉴湖女侠,山阴(今浙江绍兴)人,中国民主革命烈士。我国近代杰出的革命家、妇女解放运动的先驱。她生于一个封建家庭,幼怀大志,性格豪放,酷爱诗文和骑马击剑,能文能武,敢说敢为。1904年自费留学日本,积极参加反对清朝封建统治的革命活动,并先后加入光复会和中国同盟会。回国后创办《中国女报》,宣传革命。后回绍兴组织光复军,与徐锡麟分头准备浙皖两省起义,起义失败后被捕,坚贞不屈,1907年7月15日就义于绍兴轩亭口。

2.创作背景。

1903年春,王廷钧用钱捐得户部主事官职,秋瑾随夫入京。时值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其夫无心国事。中秋节,秋瑾与丈夫王廷钧发生冲突,离家出走,寓居北京阜成门外泰顺客栈,此时的秋瑾已经下决心冲破家庭牢笼,投身革命。第二年即东渡日本留学。这首词是她在中秋节的述怀之作,反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和与传统决裂的勇气、决心。

设计思路

“知人论世”是理解词作的一个重要方法,结合作者的生平和词作的写作背景,让学生更好地掌握词人想通过词作表达的感情。

三、初读课文,整体感知

1.齐读本词,读准字音,读出节奏,读出感情。

小住/京华,早又是/中秋佳节。为篱下/黄花开遍,秋容/如拭。四面歌残/终破楚,八年风味/徒思浙。苦将侬/强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。算/平生肝胆,因人常热。俗子胸襟/谁识我?英雄末路/当磨折。莽红尘/何处觅知音?青衫湿!

2.借助工具书和注释,理解词句意思,疏通词意。

小住京华,早又是中秋佳节。

简洁地交代写作的地点、时间和词人心绪。“小住京华”是说在京居住时间未久;“早又是”三个字,十分传神地把词人对时光飞逝、年华虚度的抑郁、苦闷、忧愁表现了出来。

为篱下黄花开遍,秋容如拭。

这两句写中秋节前后的景致。这本应是令人赏心悦目的美景,很容易使人联想到陶渊明“采菊东篱下”的诗句。但这种令人愉悦的景致却没有给词人留下美好的心情。经过开篇部分的渲染,这首词的悲伤气氛已经得到了充分铺垫。

四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。

词人用“四面楚歌”的典故比喻四面受敌、孤立无援的困境,又反思八年婚姻的“风味”,再加上她对故乡浙江的思念,家事国事,交织心中,词人不禁感慨万端,无可名状。

苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

进一步说明表面上过着贵妇人的生活,实则痛苦不堪的“八年风味”。“殊未屑”表明词人对贵妇人的生活并不留恋,而是十分蔑视,极其强烈地表达了词人不甘心受到各种束缚,决心报效国家的愿望。

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。

这四句是鉴湖女侠的自我写照。词人运用同音但意义不同的“列”与“烈”二字,来表达她投身革命,报效国家的豪情万丈的抱负,呈现出一个巾帼英雄的形象。

算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。

“肝胆”指关注世事、关心民生的诚心,以及为之奋斗牺牲的勇气。“因人常热”,词人为他人排忧解难能竭尽全力而不辞,有一副热心肠,有古侠义之士的雄风。“俗子”指凡夫俗子,这样的人岂能了解忧国如焚的词人的内心世界?“英雄”是指胸怀壮志、勇于实践之人,词人用以自比,表达自己投身革命,报效国家的思想;“英雄末路”之叹,是词人对自己还未能冲破家庭和社会的罗网的叹息,令人动容。

莽红尘何处觅知音?青衫湿!

在这莽莽红尘、茫茫人海中,哪里去寻找和我志同道合的人?词人借用《琵琶行》的典故,充分表达了知音难觅的孤寂与苦闷。

3.词的上片和下片分别写了什么内容?

明确:词的上片主要写词人身为女儿身,难以挣脱家庭束缚,挽救民族危亡;词的下片主要写词人虽有凌云壮志,但知音难觅,抱负难以施展,不觉泪湿衣襟。

四、再读课文,归纳主旨

1.“四面歌残终破楚,八年风味徒思浙”两句化用了什么典故?表达了词人怎样的情感?

明确:化用“四面楚歌”的典故来说明当时的中国被列强环伺的局势。词人八年的婚姻生活并不幸福,只好借助回忆故乡排遣郁闷。表达了词人对国家处于危亡之时的担忧和力有所限的苦闷。

2.怎样理解“苦将侬强派作蛾眉,殊未屑”的内涵?

明确:“蛾眉”的本义是女子细长而略弯的眉毛,这里借指女子。秋瑾用“强派”“殊未屑”等词,强烈地表达了极不屑作为女儿身,不甘心受到各种束缚,决心报效国家的愿望,也表现了词人与天命抗争、与传统决裂的勇气和决心。

3.请任选角度赏析“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”。

明确:①运用短句,节奏明快,格调高昂,豪迈雄健,将词人身不能为男儿,心却不让须眉的豪迈气概表达得淋漓尽致。②以“身”与“心”的对比、“列”与“烈”意义的显著区别,来表现词人的抱负和思想感情的转变,表明她虽然身为女子,但反抗压迫、寻求解放的决心绝不比男子差,一个追求自由、意志坚定的巾帼英雄形象跃然纸上。

4.概括这首词的主旨。

明确:本词通过生动流丽的语言,抒发了词人对寄生无聊生活的厌倦和对冲破封建束缚,为国家的前途命运而奋斗的强烈向往之情,表达了词人匡扶天下、救民于水火的凌云壮志。

设计思路

分析词作中重点句子所使用的表现手法,以此来体会词人抒发的感情,并引导学生学习如何赏析词作,提升学习能力。

【板书设计】

五、课堂小结

本课的四首豪放派词作虽然跨越古今,但那份豪情都令人感动。爱国之情是古今共通的,只是它们的侧重点略有不同:《渔家傲·秋思》是与思乡紧紧联系的;《江城子·密州出猎》是表达希望得到朝廷重用的心愿;《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》更多的是表达壮志未酬的抑郁、愤慨;《满江红》则是表达要摆脱家庭的束缚,挽救国家民族危亡。让我们再次朗读这四首词,感受四位词人的爱国之情。

六、布置作业

完成第12课的训练。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读