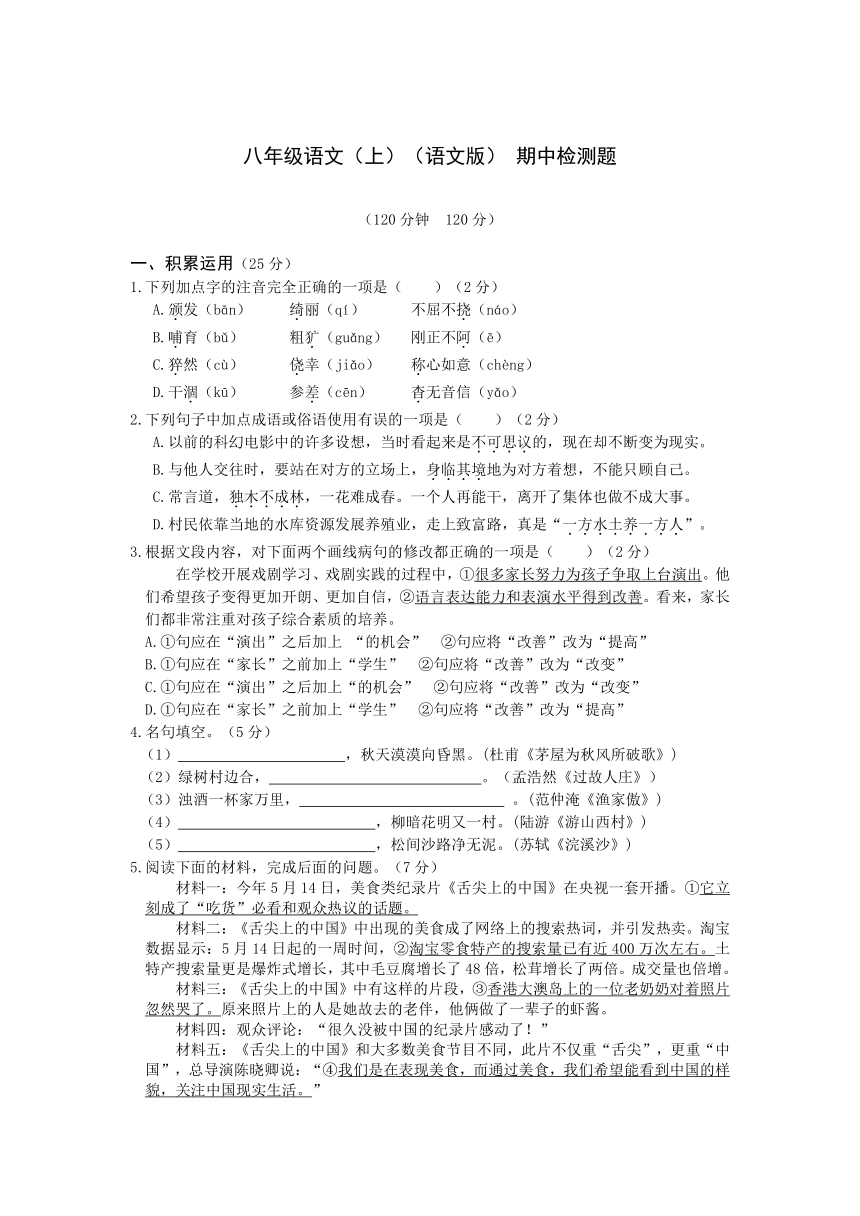

2013-2014学年八年级语文(语文版)上册期中检测题(含答案详解)

文档属性

| 名称 | 2013-2014学年八年级语文(语文版)上册期中检测题(含答案详解) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-10-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

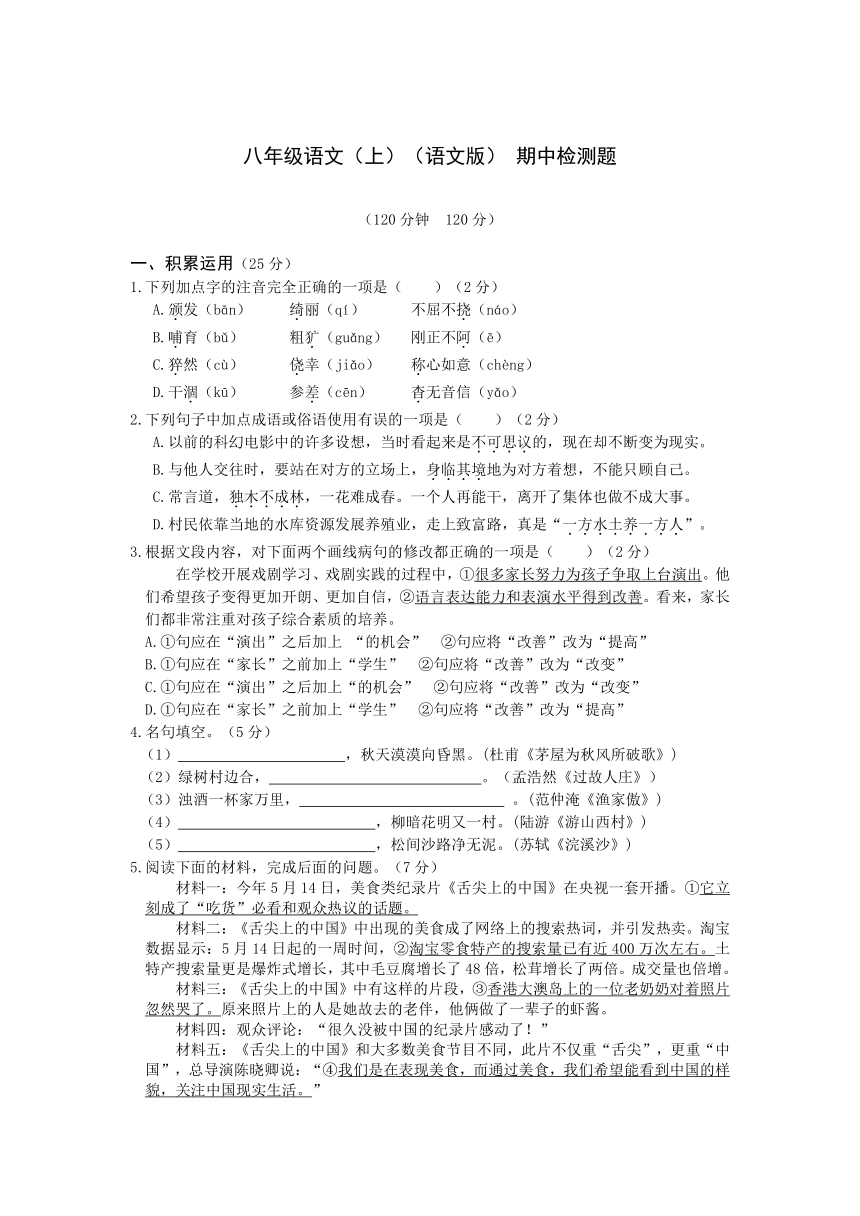

八年级语文(上)(语文版) 期中检测题

(120分钟 120分)

一、积累运用(25分)

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )(2分)

A.颁发(bān) 绮丽(qí) 不屈不挠(náo)

B.哺育(bǔ) 粗犷(guǎng) 刚正不阿(ē)

C.猝然(cù) 侥幸(jiǎo) 称心如意(chèng)

D.干涸(kū) 参差(cēn) 杳无音信(yǎo)

2.下列句子中加点成语或俗语使用有误的一项是( )(2分)

A.以前的科幻电影中的许多设想,当时看起来是不可思议的,现在却不断变为现实。

B.与他人交往时,要站在对方的立场上,身临其境地为对方着想,不能只顾自己。

C.常言道,独木不成林,一花难成春。一个人再能干,离开了集体也做不成大事。

D.村民依靠当地的水库资源发展养殖业,走上致富路,真是“一方水土养一方人”。

3.根据文段内容,对下面两个画线病句的修改都正确的一项是( )(2分)

在学校开展戏剧学习、戏剧实践的过程中,①很多家长努力为孩子争取上台演出。他们希望孩子变得更加开朗、更加自信,②语言表达能力和表演水平得到改善。看来,家长们都非常注重对孩子综合素质的培养。

A.①句应在“演出”之后加上 “的机会” ②句应将“改善”改为“提高”

B.①句应在“家长”之前加上“学生” ②句应将“改善”改为“改变”

C.①句应在“演出”之后加上“的机会” ②句应将“改善”改为“改变”

D.①句应在“家长”之前加上“学生” ②句应将“改善”改为“提高”

4.名句填空。(5分)

(1) ,秋天漠漠向昏黑。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

(2)绿树村边合, 。(孟浩然《过故人庄》)

(3)浊酒一杯家万里, 。(范仲淹《渔家傲》)

(4) ,柳暗花明又一村。(陆游《游山西村》)

(5) ,松间沙路净无泥。(苏轼《浣溪沙》)

5.阅读下面的材料,完成后面的问题。(7分)

材料一:今年5月14日,美食类纪录片《舌尖上的中国》在央视一套开播。①它立刻成了“吃货”必看和观众热议的话题。

材料二:《舌尖上的中国》中出现的美食成了网络上的搜索热词,并引发热卖。淘宝数据显示:5月14日起的一周时间,②淘宝零食特产的搜索量已有近400万次左右。土特产搜索量更是爆炸式增长,其中毛豆腐增长了48倍,松茸增长了两倍。成交量也倍增。

材料三:《舌尖上的中国》中有这样的片段,③香港大澳岛上的一位老奶奶对着照片忽然哭了。原来照片上的人是她故去的老伴,他俩做了一辈子的虾酱。

材料四:观众评论:“很久没被中国的纪录片感动了!”

材料五:《舌尖上的中国》和大多数美食节目不同,此片不仅重“舌尖”,更重“中国”,总导演陈晓卿说:“④我们是在表现美食,而通过美食,我们希望能看到中国的样貌,关注中国现实生活。”

(1)鉴于《舌尖上的中国》播出后产生的影响,《西部手机报》拟以此为主题,制作一期专刊。请你为下面的专刊标题补写出下句,使之对偶整齐。(1分)

舌尖载动故乡情,

(2)本期专刊拟分为两个板块,请你根据上述材料为每个板块写出两个关键词。(2分)

(3)以上材料中四个画线的句子有两句存在语病,请指出序号并加以改正。(4分)

6.名著阅读。(7分)

(1)格列佛到达大人国后经历了哪些险阻?请举两例说明。(4分)

(2)格列佛是怎样来到慧骃国的?(3分)

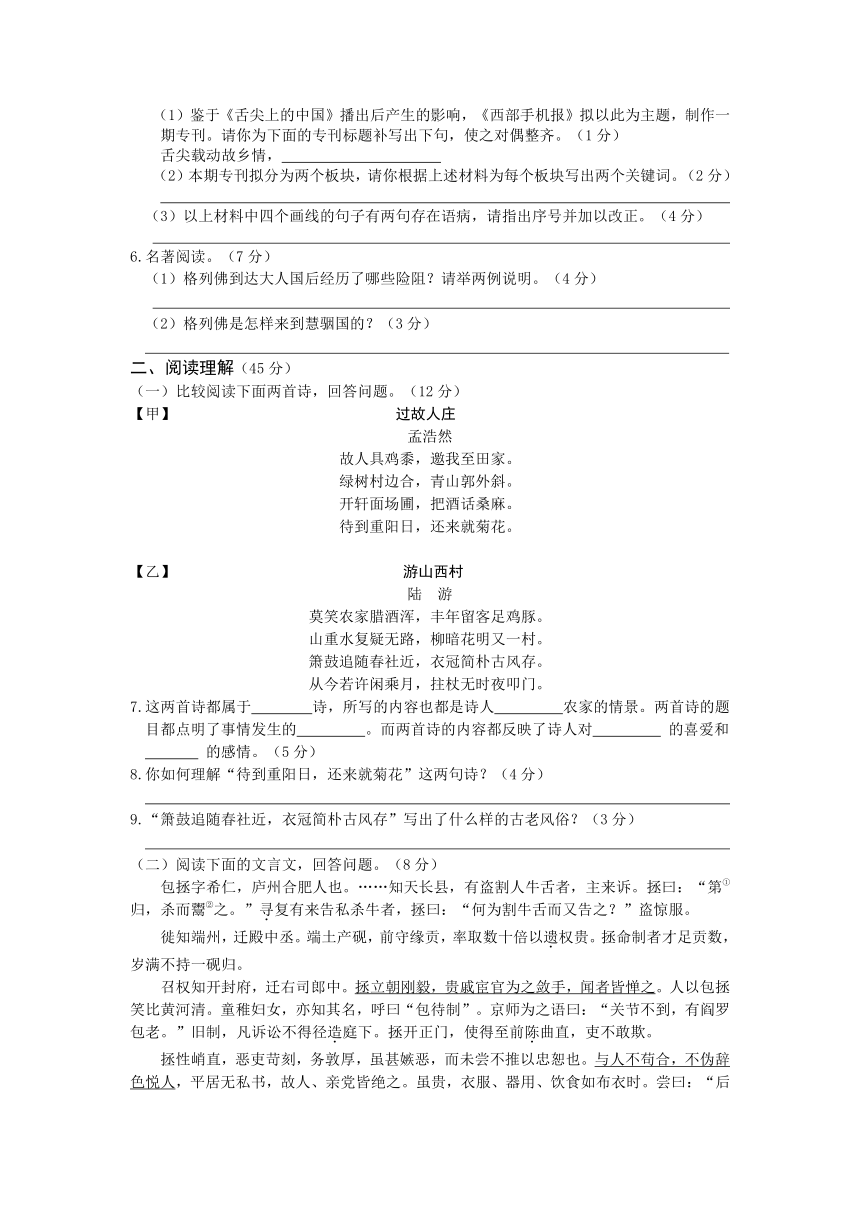

二、阅读理解(45分)

(一)比较阅读下面两首诗,回答问题。(12分)

【甲】 过故人庄

孟浩然

故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

【乙】 游山西村

陆 游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

7.这两首诗都属于 诗,所写的内容也都是诗人 农家的情景。两首诗的题目都点明了事情发生的 。而两首诗的内容都反映了诗人对 的喜爱和

的感情。(5分)

8.你如何理解“待到重阳日,还来就菊花”这两句诗?(4分)

9.“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”写出了什么样的古老风俗?(3分)

(二)阅读下面的文言文,回答问题。(8分)

包拯字希仁,庐州合肥人也。……知天长县,有盗割人牛舌者,主来诉。拯曰:“第①归,杀而鬻②之。”寻复有来告私杀牛者,拯曰:“何为割牛舌而又告之?”盗惊服。

徙知端州,迁殿中丞。端土产砚,前守缘贡,率取数十倍以遗权贵。拯命制者才足贡数,岁满不持一砚归。

召权知开封府,迁右司郎中。拯立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手,闻者皆惮之。人以包拯笑比黄河清。童稚妇女,亦知其名,呼曰“包待制”。京师为之语曰:“关节不到,有阎罗包老。”旧制,凡诉讼不得径造庭下。拯开正门,使得至前陈曲直,吏不敢欺。

拯性峭直,恶吏苛刻,务敦厚,虽甚嫉恶,而未尝不推以忠恕也。与人不苟合,不伪辞色悦人,平居无私书,故人、亲党皆绝之。虽贵,衣服、器用、饮食如布衣时。尝曰:“后世子孙仕宦,有犯赃者,不得放归本家,死不得葬大茔③中。不从吾志,非吾子若孙也。”

(节选自《宋史·包拯传》)

【注释】①第:只管。②鬻(yù):卖。③茔(yíng):墓地

10.下列语句中加点词语解释有误的一项是( )(2分)

A.寻复有来告私杀牛者 寻:不久

B.率取数十倍以遗权贵 遗:遗留

C.凡诉讼不得径造庭下 造:到,往

D.使得至前陈曲直 陈:陈述

11.将文中画横线的句子翻译为现代汉语。(6分,每小题3分)

(1)拯立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手,闻者皆惮之。

译文:

(2)与人不苟合,不伪辞色悦人。

译文:

12.民间把包拯称为“包青天”,你认为老百姓这样称呼他的原因是什么?请结合原文简要分析作答。(3分)

(三)阅读下文,回答问题。(12分)

词语权变之妙

汉语是世界上最丰富的语言之一。在具体运用中,若注意灵活变通,如调整语序、更换词语、增添词语、巧用标点等手法,往往可以妙趣横生,收到极佳的表现效果。试举数例,略谈其妙。

一、调整语序。于右任先生工于书法,有不少人慕名而来请他题写。为了防滥,亦出于谦虚,他不愿随便满足别人的要求。有一次,一位来客求墨心切,苦苦恳求。于老甚感为难,便草就一帧条幅:“不要随处小便。”于老心想,写的这些,人家把它挂出去则不适合了。岂料,来客取到条幅满怀喜悦,心生一计,把条幅上的字逐个剪开,再调整词语顺序,裱成新的条幅,成了“小处不要随便”的箴言。真是

二、更换词语。唐代诗人李商隐有这样的诗句:“夕阳无限好,只是近黄昏。”诗中情调显得低沉、消极、无奈,表现出一种失落感。朱自清先生把它改为“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏”。经他妙笔一改,真是笔下生辉,情调高昂,心境显得特别开朗,化消极为积极。叶剑英元帅《八十书怀》中更有“老夫喜作黄昏颂,满目青山夕照明”的名句,显得更为美妙,深为广大人民所敬仰。

三、尾添“字眼”。“字眼”是一句中的关键词,有了它,整句传神。从前,有个秀才在自家大门上贴上一副对联,上联“身无分文”,下联“家徒四壁”,横批“自得其乐”。对联贴出后,惹得旁人嘲笑,说是这个秀才穷到如此地步,还能“自得其乐”吗?岂料,这位秀才走出门来,在上下联之下各补上一个字,对联成了“身无分文债,家徒四壁书”,转贫为富了。旁观者个个惊叹这位秀才很有点能耐,怪不得可以“自得其乐”了。看来,根据上下文意,衔接上恰当的词语,即一句中的“字眼”,也不失为妙法。

四、巧拆成语。就是用表达语气的标点巧妙地点断原有的成语。国共合作和谈时,有一次,国民党的代表和中共代表周恩来在谈判时,国民党代表提出种种无理条件,均遭到周恩来的严词驳斥。国民党代表理屈词穷,恼羞成怒,拍案且蛮横地说:“跟你周恩来谈判是对牛弹琴。”周恩来机智地接过其话锋,从容不迫地说:“对!牛弹琴。”将对方污蔑的成语“对牛弹琴”,用表语气的感叹号巧妙点断,以子之矛,攻子之盾,驳得对方自知理亏,哑口无言。

五、妙断语句。标点是无声的语言,是书面语言的五官。语句中恰当增添标点,把整句分开,可以使语句中的意思正好相反。据称,抗日战争时期,敌占区农村的墙壁上被汉奸刷上一条这样的标语:“粮食不卖给八路军。”老百姓看了很气愤。出于义愤,老百姓中有人冒着生命危险,在标语上巧妙地增加了一个逗号,变成“粮食不卖,给八路军”,与原标语的意思正相反。一个小小的标点的增添,把句子分拆,充分体现了当时敌占区人民爱憎分明的大仁大义。

……

13.根据文意,解释标题中“权变”一词的意思。(2分)

14.文章主要使用了 、 两种说明方法,文章说明了

的事理。(4分)

15.文中“调整语序”部分的最后一句“真是 ”,下面选项中,填入该句空格的最佳一项是( )(2分)

A.化俗为雅,点石成金! B.别出心裁,字字珠玑!

C.功夫不负有心人! D.得来全不费工夫!

16.“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏。”朱自清改李商隐诗,已属妙笔,而叶帅《八十书怀》中的“老夫喜作黄昏颂,满目青山夕照明”,则是更胜一筹。叶帅诗句比朱自清诗句好在哪里?请作简要分析(说出一点即可)。(4分)

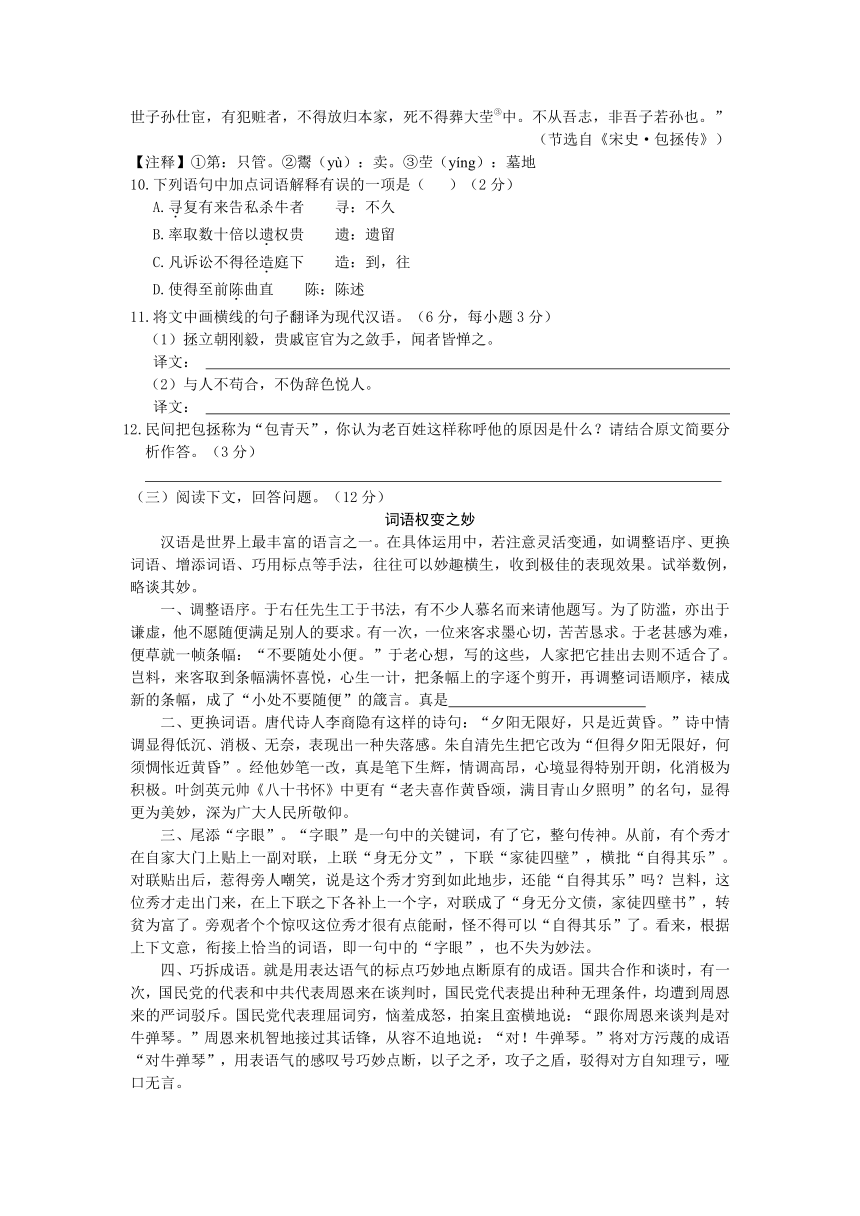

(四)阅读下面的文字,完成文后各题。(13分)

谢 谢

张晓风

让我再重复那两个神奇的叠音:“谢谢。”

而在世风日薄的今天,我们越来越少地发现涌自内心的谢意,不管是对人的,还是对天的。

《风俗通》里引邵子《击壤集》中的句子这样说:“每日清晨一炷香,谢天谢地谢三光。”

其实,值得感谢的岂止是天、地、日、月、星辰?天地三光之外的主宰岂不更该感谢。

在这茫茫大荒的宇宙中,我们究竟曾经付出过什么而可以这样理直气壮地坐享一切呢?我们曾购买过“人生之入场券”吗?我们曾预订过阳光、函购过月色吗?对于我们每一秒钟都在享用的空气,我们自始至终曾纳过税吗?我们曾喝过多少水?那是出于谁的布施?

然而,我们不肯说:“谢谢。”

如果花香要付钱,如果无边的年年换新的草原和地毯等价,如果喜马拉雅山和假山一样计石块算钱的话,奥纳西斯(希腊船王)的遗产够付吗?如果以金钱来计,一个人要献上多少钱,才有资格去观赏令人感动泣下的一个新生婴儿发亮的眼睛和挥舞的小手呢?

然而,我们不肯说:“谢谢。”

古老的故事里记载:“汉武帝以铜作承露盘,高二十丈……上有仙人掌金盘,承露和玉屑饮之以求仙。”

其实,汉武帝的手法是太麻烦了,承受天露是不必铸造那样高耸入云的承露盘的,如果上帝给任何卑微的小草均匀的露水,他难道会吝惜把百倍丰富的天恩赐给我们吗?

要求仙,何须制造“露水加玉屑”的特殊饮料呢?

只要我们像一个单纯的孩童,欣然地为朝霞大声喝彩,为树梢的风向而凝目深思,为人跟人之间的忠诚、友谊而心存感动。为人如果能存着满心的美好,岂不比“成仙”更好?那些玉屑调露水的配方并没有使一个拥有雄图大略的汉武帝取得应有的平静祥和,相反的,在他老年时一场疑心生暗鬼的蛊惑里,牵连了上万人的性命。

他永远不曾知道一个知恩感激的心才是真正的承露盘,才能伸到最高的云霄中,承受最清冽的甘露。

中国人谦逊,每喜欢说“谬赏”“错爱”,英文里却喜欢说,“相信我,我不会使你失望的”。

作为一个中国人,我更能接受的是前一种态度,当有人赞美我或欣赏我时,我心里会暗暗地惭愧,我会想:“不!不!我不像你说的那么好,绝没有那么好,你喜欢我的作品,只能解释为一种缘分,一种错爱。古今中外,可欣赏可膜拜的作品有多少,而你独钟于我,这就使我感激万分。”

我的心在感激的时候降得更卑微、更低,像一处深陷的湖泊——我因而承受了更多的雨露。

到底应该是由大地来感谢一粒种子呢?还是那种子应该感谢大地呢?

都是的。

感谢会使大地更温柔地感到种子的每一下脉动,感谢也会使种子更切肤地接触到大地的体温。他们彼此都因谢意而更欣悦更满足。

“谢谢”使人在漠漠的天地间忽然感到一种“知遇之恩”。

“谢谢”使我们忘却怨尤,豁然开朗。

让我们从心里说一声“谢谢”!

——对我们曾身受其惠的人,对我们曾身受其惠的天。

(有删改)

17.《击壤集》中“每日清晨一炷香,谢天谢地谢三光”中“三光”具体指的是什么?(3分)

18.为什么作者要“再重复那两个神奇的叠音:‘谢谢’”?(4分)

19.文中画线的句子极具表现力,请加以赏析。(2分)

20.结合文章,请你概括一下常说“谢谢”的好处是什么。(4分)

三、写作(50分)

21.阅读下面的材料,根据要求作文。

初二学生李丽的爸爸妈妈在北京打工,李丽一直跟在父母身边读书。多年的打拼,李丽的父母有了一定的积蓄,他们看到近几年党的惠农政策,决定回家乡创业。昨天李丽向记者表达了她的三个愿望:一是爸爸妈妈能创业成功;二是她自己能在家乡尽快找到新朋友;三是将来考上北京的大学,继续去北京学习、生活。

读了上述材料你有何感想?请以“心愿”为话题写一篇文章。

注意:①写成记叙文或议论文,有真情实感;可以记叙你熟悉的人和事,也可以谈感受与认识,抒写感情,发表看法。②立意自定,题目自拟。③不少于600字。④文中请回避与你相关的人名、地名、校名等。

八年级语文(上)(语文版) 期中检测题

参考答案

1.B(本题对语音的考查,既有对形声字、多音字读音的识别,又有对普通话跟口语读音规范的检验。这提醒我们,平日学习中要注意语音在具体语言环境中的运用和辨识;在读音上应该注意拼写规范,音调准确,标调位置正确。选项A中,“绮”应读qǐ;选项C中,“称”应读chèn;选项D中,“涸”应读hé。)

2.B(中考对词语的考查,主要侧重于考查成语,有时也考查俗语、惯用语,目的是检测考生词语量的积累和对词语的理解、运用能力。做这类题,要看清题目要求,是选择正确的还是有误的,凭自己对词语的理解来选择,也可使用排除法。选项B中,“身临其境”不当,应为“设身处地”。“身临其境”指亲身到了那个境地;“设身处地”指设想自己处在别人的那种境地,指替别人着想。)

3.A(以选择题的形式,从句意表达或修改的角度考查是否有语病或修改是否正确,是中考辨析和修改语病的主要题型。只有正确地辨析病句,才能有效地修改或消灭病句。①句句子成分不完整,缺少宾语中心词,应在“演出”之后加上“的机会”;②句“改善”与前面的“能力”“水平”搭配不当,应将“改善”改为“提高”。)

4.(1)俄顷风定云墨色 (2)青山郭外斜 (3)燕然未勒归无计 (4)山重水复疑无路(5)山下兰芽短浸溪(不要漏字、多字,不要写错别字。)

5.(1)例:光影激扬赤子心

(2)(表现)美食,(关注)生活;(观众)热议,(淘宝)热卖

(3)①在“‘吃货’必看”后加“的纪录片”等词语;②删去“近”或“左右”。

[根据材料回答问题,首先要明确提出的问题,熟读题干要求,然后带着问题仔细阅读材料,抓住重点内容筛选作答。第(1)题根据题目要求,补写下句就是写出对联的下联,所以要注意对联的写法。第(2)题为专刊的板块写关键词,要把握这两个板块的主要内容,筛选出关键词语。第(3)题中的①句“和”字的两边是两个偏正短语,所以“‘吃货’必看”后应加“的纪录片”等词语;②句中“近”和“左右”重复,所以删去一个即可。]

6.示例:(1)①两只老鼠爬上了床,格列佛与老鼠格斗。②一只比牛大三倍的小花猫,使格列佛大吃一惊。③农民把格列佛带到集市上,强迫他做各种姿势赚钱。(2)在最后一次航海中,格列佛以船长的身份出行,他的部下图谋不轨,把他长期禁闭在船舱里,然后把他送进了慧骃国。(解答本题是建立在认真阅读原著基础上的。只有认真阅读了,才能细致地了解故事情节。同时要养成做阅读笔记的好习惯,或写故事梗概,或赏析语句,或写感想,或仿写文段,或学写评论,或积累好的语段词句。)

7.叙事 做客 地点 田园生活 恋恋不舍[解答本题,首先要读懂两首诗的意思。《过故人庄》叙述了诗人受邀到农家做客受到热情款待的经过,描绘了恬静的田园风光,表达了老朋友之间的真挚情谊,同时流露出了诗人对田园生活的向往之情。题目的意思是:拜访老朋友居住的村庄。《游山西村》叙述了诗人在山西村游玩时的所见所闻,表现了农家殷勤好客和风俗古朴的特点,表达了诗人对田园生活的热爱和向往之情。题目的意思是:在山西村游玩。“待到重阳日,还来就菊花”“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门”表达了诗人恋恋不舍的心情。]

8.这两句诗是说等到九月九日重阳节那天,(我)还要再来这里观赏菊花。这是一种约定,蕴含着故人相待的热情,诗人做客的愉快,表现了主客间感情的亲密无间。(回答本题,首先要理解这两句话的意思,然后根据题目要求分析出这两句中包含的深层含义。)

9.临近春社的日子里,人们吹箫打鼓,热闹非凡,穿戴简朴却古风犹存。(这两句诗写出了山西村淳朴的风土人情。村中人穿着朴素正是民风、民俗的体现,人们对神灵的祭拜和对美好愿望的期盼使整个小村洋溢着生机和喜庆氛围。)

10.B(解释文言词语,主要是结合语境理解其在文中的意义。试题考查基本以教材为主,即使出现课外内容,重点词语也大多是教材中出现过的,或者是比较常用的。复习时,应当以教材为基点,紧密结合具体的语境来辨析。选项B中,“遗”应解释为“馈赠”。)

11.(1)包拯在朝廷为人刚强坚毅,皇亲国戚及宦官因此大为收敛,听说(他)的人都害怕他。(2)(他)不随便附和别人,不伪装言语和神色来取悦他人。[用现代汉语翻译有特点的文言句子,要掌握不同句式的文言语句的翻译方法,这是中考对我们提出的具体要求。翻译时,要抓住重点词语。(1)落实“敛手”“惮”的意思,译出大意即可。(2)落实“苟合”“伪”“辞色”“悦”的意思,译出大意即可。]

12.他办案神明、执法公正,为官清廉、为民作主;老百姓以“青天”称之,表达了百姓对他的敬仰(赞美)之情。(语意相近即可)(在分析文言文中的人物形象时,一定要深入文本,有时还应联系相关的课外材料来印证自己的分析,以便获得较为准确的认知与评价。回答本题一定要注意结合原文来分析。“割牛舌案”体现了包拯办案神明;“进贡砚台”一事表明包拯为官清廉;严峻执法,体现了包拯执法公正、为民作主。)

附课外文言文参考译文:

包拯字希仁,是庐州合肥(今安徽合肥)人。……当天长县知县时,有个盗贼割了别人家耕牛的舌头,牛主人来到(县衙)告状。包拯说:“(你)只管回家去,杀了牛卖了它。”不久又有一人来到(县衙)告别人私自宰杀耕牛,包拯说:“(你)为什么割了别人家耕牛的舌头,又来告他的状 ”这个盗贼感到很震惊,也很服气。

(包拯)转到端州当知府,升为殿中丞。端州出产砚台,此前的知府趁着进贡大都敛取是贡数几十倍的砚台,来赠送给当朝权贵。包拯下令制造的砚台仅仅满足贡数,当政满一年没拿一方砚台回家。

(包拯被朝廷)召令暂时代理开封府尹,升为右司郎中。包拯在朝廷为人刚强坚毅,皇亲国戚及宦官因此大为收敛,听说(他)的人都害怕他。人们把包拯笑比作黄河水清(一样极难发生的事情)。小孩和妇女,也知道他的名声,叫他“包待制”。京城里的人因此说:“(暗中行贿)疏不通关系(的人),有阎罗王和包老头。”按旧规矩,凡是诉讼都不能直接到官署(递交状子)。包拯打开官署正门,使告状的人能够到跟前陈述是非,办事小吏因此不敢欺瞒。

包拯性情严峻刚直,憎恶办事小吏苛杂刻薄,务求忠诚厚道,虽然非常憎恨厌恶,但从来没有不施行忠恕之道的。(他)不随便附和别人,不伪装言语和神色来取悦他人,平常没有私人信件,连朋友、亲戚也断绝往来。虽然地位高贵,但(穿的)衣服、(用的)器物、(吃的)饮食跟当百姓时一样。(他)曾经说:“后代子孙当官从政,假若贪赃枉法,不得放回老家,死了不得葬入家族墓地。假若不听从我的意志,就不是我的子孙。”

13.灵活变通(随机应变)。(本题可根据该词语的具体语境,运用“同义词释词法、合并同义项法、比喻法、探源法”等方法去解释词语。)

14.分类别 举例子 词语运用中,若注意灵活变通,往往可以妙趣横生,收到极佳的表达效果(本题应该在仔细阅读全文的基础上,整合文章的主要内容和主要说明方法,排除次要说明方法,也可以选择文中的关键语句作答。)

15.A(本题应联系上下文的内容,紧扣文意权衡备选项的正误。)

16.朱自清诗句只是劝人不必怕老,而叶帅诗句则通过对青山夕照美景的描写,对黄昏加以歌颂,喜悦之情溢于言表。(本题应结合各个诗句的内容和表达效果,分析二者的不同点和表达内涵。能从其他角度分析,且言之成理也可。)

17.日(太阳)、月(月亮)、星辰(星星)(联系第4段中“值得感谢的岂止是天、地、日、月、星辰?”可知。)

18.因为在世风日薄的今天,我们越来越少地发现涌自内心的谢意,不管是对人的,还是对天的。(联系文章第2段可知,可用原句回答。)

19.示例:运用排比、反问和比喻,使语言生动而极有气势。表现我们对大自然恩惠的漠视,激发人们的感恩之心。(结合语句内容,从修辞手法的作用去分析,也可抓住关键词分析。)

20.(1)得到更多恩惠;(2)心情愉悦(欢欣满足);(3)忘却怨尤;(4)与天地沟通。(结合文章,进行概括总结,在有些段落可直接找到答案,如文末几段。)

21.思路点拨:本题给出的材料有现实意义,又极富时效性。展示了农民工在党的惠农政策的指引鼓舞下,决定返乡创业的现实。重点审视李丽的三个愿望,我们不难感受到她的恳切心声。同学们一定不要受到材料的局限,而应从材料中提取写作的核心,写出你发自内心的“心愿”——即属于你的、不同于别人的真切愿望。如果写成记叙文,就应丰富内容,强化自己的发散思维,感悟生活。你的“愿望”要有价值,有意义,有远见,当然不能是狭隘的物质享受或是一己之利。通过对场景、心理的描写来折射出时代的变化,反映出时代的脉动,并在感人的细节、精彩的场面等细小的方面下功夫。因为任何一篇优秀的记叙文无不是记叙具体,描写生动,特别是靠细节描写见长的;议论文则在观点鲜明、正确的前提下,让文章拥有充分、翔实的论据来征服读者。

例文:

我的掌声在哪里

我没有漂亮的面庞,没有令人称羡的身材,没有绚丽的舞步,没有动人的歌喉,我只有一张普通甚至有点丑陋的脸,一米六的矮个子。在同学们的眼中,我几乎没有任何优点,没有任何可以让我骄傲的资本。

我默默无闻,没有得到任何人的喝彩,似乎已经在这个班集体中消失,似乎没有人注意到我的存在。我曾经多么渴望得到你们的认可,多么希望听到你们给我的掌声,但是没有,一丁点儿都没有。还记得那次元旦晚会,当主持人报出我的学号时,几乎所有人都不记得这个数字的代指人——是的,我被抽中进行才艺表演。

事实上,我期待这一刻很久了,我也准备了很久,我期待能为这个熟悉而又陌生的班集体献上一次完美的演出,我是多么渴望得到你们的喝彩啊!为了这一刻,清晨我朗读着李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,晚上我朗读着王维的“明月松间照,清泉石上流”,我是多么期望那种出口成章的效果。我还清楚地记得,当我拿着揉得发皱的稿件,准备为大家朗诵的那一刻,我的心都仿佛要跳了出来。我难以压抑激动的心情,以至于几乎看不清跳动的稿纸上究竟写着什么。我用我有生以来最抒情的声音,用最柔美的节奏朗诵完了这首诗。

当我读完最后一个字时,我期待着场下雷鸣般的掌声。可是,一点儿声响都没有,我听到的不是你们的喝彩,我看到的不是你们鼓励的目光,而是你们的嘲笑声和鄙夷的眼神。我静静地待在那里,等待你们轰我下台。真的,确实没有一个人为我鼓过掌,甚至连鼓掌的趋势都没有。在这样一个群英荟萃的地方,我真不知道我的掌声在哪里。

给我一点喝彩吧!其实我也有不少优点:我的字写得好,我的画画得好,可是没有人注意到这些,出黑板报时也没有人叫过我。每个人都会有自己的优缺点,我并不恨你们看到我的缺点,但请你们看看另一面的我,请给我一点喝彩吧!

【点评】本文紧扣话题“心愿”,情真,意真。“我”要的并不多,只是善意的掌声和一点点喝彩而已。听了作者真情的诉说,我们的心头平添了一丝压抑和惆怅。这是作者的心愿,也是每个人的渴望。生活中我们都希望得到别人的肯定和赞赏,但为什么又很吝啬自己的掌声、喝彩和鼓励的眼神呢?作文要写真事、抒真情,本文的作者做到了。全文没有华丽的辞藻,没有新奇的构思,只是抑制不住激动,把自己想倾吐的心声用朴实的语言表达出来了。倾吐心声,使得全文语言流畅如明丽的小溪,处处闪耀着动人的光彩。说真话,抒真情,是每位同学应该借鉴的写作方法。

(120分钟 120分)

一、积累运用(25分)

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )(2分)

A.颁发(bān) 绮丽(qí) 不屈不挠(náo)

B.哺育(bǔ) 粗犷(guǎng) 刚正不阿(ē)

C.猝然(cù) 侥幸(jiǎo) 称心如意(chèng)

D.干涸(kū) 参差(cēn) 杳无音信(yǎo)

2.下列句子中加点成语或俗语使用有误的一项是( )(2分)

A.以前的科幻电影中的许多设想,当时看起来是不可思议的,现在却不断变为现实。

B.与他人交往时,要站在对方的立场上,身临其境地为对方着想,不能只顾自己。

C.常言道,独木不成林,一花难成春。一个人再能干,离开了集体也做不成大事。

D.村民依靠当地的水库资源发展养殖业,走上致富路,真是“一方水土养一方人”。

3.根据文段内容,对下面两个画线病句的修改都正确的一项是( )(2分)

在学校开展戏剧学习、戏剧实践的过程中,①很多家长努力为孩子争取上台演出。他们希望孩子变得更加开朗、更加自信,②语言表达能力和表演水平得到改善。看来,家长们都非常注重对孩子综合素质的培养。

A.①句应在“演出”之后加上 “的机会” ②句应将“改善”改为“提高”

B.①句应在“家长”之前加上“学生” ②句应将“改善”改为“改变”

C.①句应在“演出”之后加上“的机会” ②句应将“改善”改为“改变”

D.①句应在“家长”之前加上“学生” ②句应将“改善”改为“提高”

4.名句填空。(5分)

(1) ,秋天漠漠向昏黑。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

(2)绿树村边合, 。(孟浩然《过故人庄》)

(3)浊酒一杯家万里, 。(范仲淹《渔家傲》)

(4) ,柳暗花明又一村。(陆游《游山西村》)

(5) ,松间沙路净无泥。(苏轼《浣溪沙》)

5.阅读下面的材料,完成后面的问题。(7分)

材料一:今年5月14日,美食类纪录片《舌尖上的中国》在央视一套开播。①它立刻成了“吃货”必看和观众热议的话题。

材料二:《舌尖上的中国》中出现的美食成了网络上的搜索热词,并引发热卖。淘宝数据显示:5月14日起的一周时间,②淘宝零食特产的搜索量已有近400万次左右。土特产搜索量更是爆炸式增长,其中毛豆腐增长了48倍,松茸增长了两倍。成交量也倍增。

材料三:《舌尖上的中国》中有这样的片段,③香港大澳岛上的一位老奶奶对着照片忽然哭了。原来照片上的人是她故去的老伴,他俩做了一辈子的虾酱。

材料四:观众评论:“很久没被中国的纪录片感动了!”

材料五:《舌尖上的中国》和大多数美食节目不同,此片不仅重“舌尖”,更重“中国”,总导演陈晓卿说:“④我们是在表现美食,而通过美食,我们希望能看到中国的样貌,关注中国现实生活。”

(1)鉴于《舌尖上的中国》播出后产生的影响,《西部手机报》拟以此为主题,制作一期专刊。请你为下面的专刊标题补写出下句,使之对偶整齐。(1分)

舌尖载动故乡情,

(2)本期专刊拟分为两个板块,请你根据上述材料为每个板块写出两个关键词。(2分)

(3)以上材料中四个画线的句子有两句存在语病,请指出序号并加以改正。(4分)

6.名著阅读。(7分)

(1)格列佛到达大人国后经历了哪些险阻?请举两例说明。(4分)

(2)格列佛是怎样来到慧骃国的?(3分)

二、阅读理解(45分)

(一)比较阅读下面两首诗,回答问题。(12分)

【甲】 过故人庄

孟浩然

故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

【乙】 游山西村

陆 游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

7.这两首诗都属于 诗,所写的内容也都是诗人 农家的情景。两首诗的题目都点明了事情发生的 。而两首诗的内容都反映了诗人对 的喜爱和

的感情。(5分)

8.你如何理解“待到重阳日,还来就菊花”这两句诗?(4分)

9.“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”写出了什么样的古老风俗?(3分)

(二)阅读下面的文言文,回答问题。(8分)

包拯字希仁,庐州合肥人也。……知天长县,有盗割人牛舌者,主来诉。拯曰:“第①归,杀而鬻②之。”寻复有来告私杀牛者,拯曰:“何为割牛舌而又告之?”盗惊服。

徙知端州,迁殿中丞。端土产砚,前守缘贡,率取数十倍以遗权贵。拯命制者才足贡数,岁满不持一砚归。

召权知开封府,迁右司郎中。拯立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手,闻者皆惮之。人以包拯笑比黄河清。童稚妇女,亦知其名,呼曰“包待制”。京师为之语曰:“关节不到,有阎罗包老。”旧制,凡诉讼不得径造庭下。拯开正门,使得至前陈曲直,吏不敢欺。

拯性峭直,恶吏苛刻,务敦厚,虽甚嫉恶,而未尝不推以忠恕也。与人不苟合,不伪辞色悦人,平居无私书,故人、亲党皆绝之。虽贵,衣服、器用、饮食如布衣时。尝曰:“后世子孙仕宦,有犯赃者,不得放归本家,死不得葬大茔③中。不从吾志,非吾子若孙也。”

(节选自《宋史·包拯传》)

【注释】①第:只管。②鬻(yù):卖。③茔(yíng):墓地

10.下列语句中加点词语解释有误的一项是( )(2分)

A.寻复有来告私杀牛者 寻:不久

B.率取数十倍以遗权贵 遗:遗留

C.凡诉讼不得径造庭下 造:到,往

D.使得至前陈曲直 陈:陈述

11.将文中画横线的句子翻译为现代汉语。(6分,每小题3分)

(1)拯立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手,闻者皆惮之。

译文:

(2)与人不苟合,不伪辞色悦人。

译文:

12.民间把包拯称为“包青天”,你认为老百姓这样称呼他的原因是什么?请结合原文简要分析作答。(3分)

(三)阅读下文,回答问题。(12分)

词语权变之妙

汉语是世界上最丰富的语言之一。在具体运用中,若注意灵活变通,如调整语序、更换词语、增添词语、巧用标点等手法,往往可以妙趣横生,收到极佳的表现效果。试举数例,略谈其妙。

一、调整语序。于右任先生工于书法,有不少人慕名而来请他题写。为了防滥,亦出于谦虚,他不愿随便满足别人的要求。有一次,一位来客求墨心切,苦苦恳求。于老甚感为难,便草就一帧条幅:“不要随处小便。”于老心想,写的这些,人家把它挂出去则不适合了。岂料,来客取到条幅满怀喜悦,心生一计,把条幅上的字逐个剪开,再调整词语顺序,裱成新的条幅,成了“小处不要随便”的箴言。真是

二、更换词语。唐代诗人李商隐有这样的诗句:“夕阳无限好,只是近黄昏。”诗中情调显得低沉、消极、无奈,表现出一种失落感。朱自清先生把它改为“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏”。经他妙笔一改,真是笔下生辉,情调高昂,心境显得特别开朗,化消极为积极。叶剑英元帅《八十书怀》中更有“老夫喜作黄昏颂,满目青山夕照明”的名句,显得更为美妙,深为广大人民所敬仰。

三、尾添“字眼”。“字眼”是一句中的关键词,有了它,整句传神。从前,有个秀才在自家大门上贴上一副对联,上联“身无分文”,下联“家徒四壁”,横批“自得其乐”。对联贴出后,惹得旁人嘲笑,说是这个秀才穷到如此地步,还能“自得其乐”吗?岂料,这位秀才走出门来,在上下联之下各补上一个字,对联成了“身无分文债,家徒四壁书”,转贫为富了。旁观者个个惊叹这位秀才很有点能耐,怪不得可以“自得其乐”了。看来,根据上下文意,衔接上恰当的词语,即一句中的“字眼”,也不失为妙法。

四、巧拆成语。就是用表达语气的标点巧妙地点断原有的成语。国共合作和谈时,有一次,国民党的代表和中共代表周恩来在谈判时,国民党代表提出种种无理条件,均遭到周恩来的严词驳斥。国民党代表理屈词穷,恼羞成怒,拍案且蛮横地说:“跟你周恩来谈判是对牛弹琴。”周恩来机智地接过其话锋,从容不迫地说:“对!牛弹琴。”将对方污蔑的成语“对牛弹琴”,用表语气的感叹号巧妙点断,以子之矛,攻子之盾,驳得对方自知理亏,哑口无言。

五、妙断语句。标点是无声的语言,是书面语言的五官。语句中恰当增添标点,把整句分开,可以使语句中的意思正好相反。据称,抗日战争时期,敌占区农村的墙壁上被汉奸刷上一条这样的标语:“粮食不卖给八路军。”老百姓看了很气愤。出于义愤,老百姓中有人冒着生命危险,在标语上巧妙地增加了一个逗号,变成“粮食不卖,给八路军”,与原标语的意思正相反。一个小小的标点的增添,把句子分拆,充分体现了当时敌占区人民爱憎分明的大仁大义。

……

13.根据文意,解释标题中“权变”一词的意思。(2分)

14.文章主要使用了 、 两种说明方法,文章说明了

的事理。(4分)

15.文中“调整语序”部分的最后一句“真是 ”,下面选项中,填入该句空格的最佳一项是( )(2分)

A.化俗为雅,点石成金! B.别出心裁,字字珠玑!

C.功夫不负有心人! D.得来全不费工夫!

16.“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏。”朱自清改李商隐诗,已属妙笔,而叶帅《八十书怀》中的“老夫喜作黄昏颂,满目青山夕照明”,则是更胜一筹。叶帅诗句比朱自清诗句好在哪里?请作简要分析(说出一点即可)。(4分)

(四)阅读下面的文字,完成文后各题。(13分)

谢 谢

张晓风

让我再重复那两个神奇的叠音:“谢谢。”

而在世风日薄的今天,我们越来越少地发现涌自内心的谢意,不管是对人的,还是对天的。

《风俗通》里引邵子《击壤集》中的句子这样说:“每日清晨一炷香,谢天谢地谢三光。”

其实,值得感谢的岂止是天、地、日、月、星辰?天地三光之外的主宰岂不更该感谢。

在这茫茫大荒的宇宙中,我们究竟曾经付出过什么而可以这样理直气壮地坐享一切呢?我们曾购买过“人生之入场券”吗?我们曾预订过阳光、函购过月色吗?对于我们每一秒钟都在享用的空气,我们自始至终曾纳过税吗?我们曾喝过多少水?那是出于谁的布施?

然而,我们不肯说:“谢谢。”

如果花香要付钱,如果无边的年年换新的草原和地毯等价,如果喜马拉雅山和假山一样计石块算钱的话,奥纳西斯(希腊船王)的遗产够付吗?如果以金钱来计,一个人要献上多少钱,才有资格去观赏令人感动泣下的一个新生婴儿发亮的眼睛和挥舞的小手呢?

然而,我们不肯说:“谢谢。”

古老的故事里记载:“汉武帝以铜作承露盘,高二十丈……上有仙人掌金盘,承露和玉屑饮之以求仙。”

其实,汉武帝的手法是太麻烦了,承受天露是不必铸造那样高耸入云的承露盘的,如果上帝给任何卑微的小草均匀的露水,他难道会吝惜把百倍丰富的天恩赐给我们吗?

要求仙,何须制造“露水加玉屑”的特殊饮料呢?

只要我们像一个单纯的孩童,欣然地为朝霞大声喝彩,为树梢的风向而凝目深思,为人跟人之间的忠诚、友谊而心存感动。为人如果能存着满心的美好,岂不比“成仙”更好?那些玉屑调露水的配方并没有使一个拥有雄图大略的汉武帝取得应有的平静祥和,相反的,在他老年时一场疑心生暗鬼的蛊惑里,牵连了上万人的性命。

他永远不曾知道一个知恩感激的心才是真正的承露盘,才能伸到最高的云霄中,承受最清冽的甘露。

中国人谦逊,每喜欢说“谬赏”“错爱”,英文里却喜欢说,“相信我,我不会使你失望的”。

作为一个中国人,我更能接受的是前一种态度,当有人赞美我或欣赏我时,我心里会暗暗地惭愧,我会想:“不!不!我不像你说的那么好,绝没有那么好,你喜欢我的作品,只能解释为一种缘分,一种错爱。古今中外,可欣赏可膜拜的作品有多少,而你独钟于我,这就使我感激万分。”

我的心在感激的时候降得更卑微、更低,像一处深陷的湖泊——我因而承受了更多的雨露。

到底应该是由大地来感谢一粒种子呢?还是那种子应该感谢大地呢?

都是的。

感谢会使大地更温柔地感到种子的每一下脉动,感谢也会使种子更切肤地接触到大地的体温。他们彼此都因谢意而更欣悦更满足。

“谢谢”使人在漠漠的天地间忽然感到一种“知遇之恩”。

“谢谢”使我们忘却怨尤,豁然开朗。

让我们从心里说一声“谢谢”!

——对我们曾身受其惠的人,对我们曾身受其惠的天。

(有删改)

17.《击壤集》中“每日清晨一炷香,谢天谢地谢三光”中“三光”具体指的是什么?(3分)

18.为什么作者要“再重复那两个神奇的叠音:‘谢谢’”?(4分)

19.文中画线的句子极具表现力,请加以赏析。(2分)

20.结合文章,请你概括一下常说“谢谢”的好处是什么。(4分)

三、写作(50分)

21.阅读下面的材料,根据要求作文。

初二学生李丽的爸爸妈妈在北京打工,李丽一直跟在父母身边读书。多年的打拼,李丽的父母有了一定的积蓄,他们看到近几年党的惠农政策,决定回家乡创业。昨天李丽向记者表达了她的三个愿望:一是爸爸妈妈能创业成功;二是她自己能在家乡尽快找到新朋友;三是将来考上北京的大学,继续去北京学习、生活。

读了上述材料你有何感想?请以“心愿”为话题写一篇文章。

注意:①写成记叙文或议论文,有真情实感;可以记叙你熟悉的人和事,也可以谈感受与认识,抒写感情,发表看法。②立意自定,题目自拟。③不少于600字。④文中请回避与你相关的人名、地名、校名等。

八年级语文(上)(语文版) 期中检测题

参考答案

1.B(本题对语音的考查,既有对形声字、多音字读音的识别,又有对普通话跟口语读音规范的检验。这提醒我们,平日学习中要注意语音在具体语言环境中的运用和辨识;在读音上应该注意拼写规范,音调准确,标调位置正确。选项A中,“绮”应读qǐ;选项C中,“称”应读chèn;选项D中,“涸”应读hé。)

2.B(中考对词语的考查,主要侧重于考查成语,有时也考查俗语、惯用语,目的是检测考生词语量的积累和对词语的理解、运用能力。做这类题,要看清题目要求,是选择正确的还是有误的,凭自己对词语的理解来选择,也可使用排除法。选项B中,“身临其境”不当,应为“设身处地”。“身临其境”指亲身到了那个境地;“设身处地”指设想自己处在别人的那种境地,指替别人着想。)

3.A(以选择题的形式,从句意表达或修改的角度考查是否有语病或修改是否正确,是中考辨析和修改语病的主要题型。只有正确地辨析病句,才能有效地修改或消灭病句。①句句子成分不完整,缺少宾语中心词,应在“演出”之后加上“的机会”;②句“改善”与前面的“能力”“水平”搭配不当,应将“改善”改为“提高”。)

4.(1)俄顷风定云墨色 (2)青山郭外斜 (3)燕然未勒归无计 (4)山重水复疑无路(5)山下兰芽短浸溪(不要漏字、多字,不要写错别字。)

5.(1)例:光影激扬赤子心

(2)(表现)美食,(关注)生活;(观众)热议,(淘宝)热卖

(3)①在“‘吃货’必看”后加“的纪录片”等词语;②删去“近”或“左右”。

[根据材料回答问题,首先要明确提出的问题,熟读题干要求,然后带着问题仔细阅读材料,抓住重点内容筛选作答。第(1)题根据题目要求,补写下句就是写出对联的下联,所以要注意对联的写法。第(2)题为专刊的板块写关键词,要把握这两个板块的主要内容,筛选出关键词语。第(3)题中的①句“和”字的两边是两个偏正短语,所以“‘吃货’必看”后应加“的纪录片”等词语;②句中“近”和“左右”重复,所以删去一个即可。]

6.示例:(1)①两只老鼠爬上了床,格列佛与老鼠格斗。②一只比牛大三倍的小花猫,使格列佛大吃一惊。③农民把格列佛带到集市上,强迫他做各种姿势赚钱。(2)在最后一次航海中,格列佛以船长的身份出行,他的部下图谋不轨,把他长期禁闭在船舱里,然后把他送进了慧骃国。(解答本题是建立在认真阅读原著基础上的。只有认真阅读了,才能细致地了解故事情节。同时要养成做阅读笔记的好习惯,或写故事梗概,或赏析语句,或写感想,或仿写文段,或学写评论,或积累好的语段词句。)

7.叙事 做客 地点 田园生活 恋恋不舍[解答本题,首先要读懂两首诗的意思。《过故人庄》叙述了诗人受邀到农家做客受到热情款待的经过,描绘了恬静的田园风光,表达了老朋友之间的真挚情谊,同时流露出了诗人对田园生活的向往之情。题目的意思是:拜访老朋友居住的村庄。《游山西村》叙述了诗人在山西村游玩时的所见所闻,表现了农家殷勤好客和风俗古朴的特点,表达了诗人对田园生活的热爱和向往之情。题目的意思是:在山西村游玩。“待到重阳日,还来就菊花”“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门”表达了诗人恋恋不舍的心情。]

8.这两句诗是说等到九月九日重阳节那天,(我)还要再来这里观赏菊花。这是一种约定,蕴含着故人相待的热情,诗人做客的愉快,表现了主客间感情的亲密无间。(回答本题,首先要理解这两句话的意思,然后根据题目要求分析出这两句中包含的深层含义。)

9.临近春社的日子里,人们吹箫打鼓,热闹非凡,穿戴简朴却古风犹存。(这两句诗写出了山西村淳朴的风土人情。村中人穿着朴素正是民风、民俗的体现,人们对神灵的祭拜和对美好愿望的期盼使整个小村洋溢着生机和喜庆氛围。)

10.B(解释文言词语,主要是结合语境理解其在文中的意义。试题考查基本以教材为主,即使出现课外内容,重点词语也大多是教材中出现过的,或者是比较常用的。复习时,应当以教材为基点,紧密结合具体的语境来辨析。选项B中,“遗”应解释为“馈赠”。)

11.(1)包拯在朝廷为人刚强坚毅,皇亲国戚及宦官因此大为收敛,听说(他)的人都害怕他。(2)(他)不随便附和别人,不伪装言语和神色来取悦他人。[用现代汉语翻译有特点的文言句子,要掌握不同句式的文言语句的翻译方法,这是中考对我们提出的具体要求。翻译时,要抓住重点词语。(1)落实“敛手”“惮”的意思,译出大意即可。(2)落实“苟合”“伪”“辞色”“悦”的意思,译出大意即可。]

12.他办案神明、执法公正,为官清廉、为民作主;老百姓以“青天”称之,表达了百姓对他的敬仰(赞美)之情。(语意相近即可)(在分析文言文中的人物形象时,一定要深入文本,有时还应联系相关的课外材料来印证自己的分析,以便获得较为准确的认知与评价。回答本题一定要注意结合原文来分析。“割牛舌案”体现了包拯办案神明;“进贡砚台”一事表明包拯为官清廉;严峻执法,体现了包拯执法公正、为民作主。)

附课外文言文参考译文:

包拯字希仁,是庐州合肥(今安徽合肥)人。……当天长县知县时,有个盗贼割了别人家耕牛的舌头,牛主人来到(县衙)告状。包拯说:“(你)只管回家去,杀了牛卖了它。”不久又有一人来到(县衙)告别人私自宰杀耕牛,包拯说:“(你)为什么割了别人家耕牛的舌头,又来告他的状 ”这个盗贼感到很震惊,也很服气。

(包拯)转到端州当知府,升为殿中丞。端州出产砚台,此前的知府趁着进贡大都敛取是贡数几十倍的砚台,来赠送给当朝权贵。包拯下令制造的砚台仅仅满足贡数,当政满一年没拿一方砚台回家。

(包拯被朝廷)召令暂时代理开封府尹,升为右司郎中。包拯在朝廷为人刚强坚毅,皇亲国戚及宦官因此大为收敛,听说(他)的人都害怕他。人们把包拯笑比作黄河水清(一样极难发生的事情)。小孩和妇女,也知道他的名声,叫他“包待制”。京城里的人因此说:“(暗中行贿)疏不通关系(的人),有阎罗王和包老头。”按旧规矩,凡是诉讼都不能直接到官署(递交状子)。包拯打开官署正门,使告状的人能够到跟前陈述是非,办事小吏因此不敢欺瞒。

包拯性情严峻刚直,憎恶办事小吏苛杂刻薄,务求忠诚厚道,虽然非常憎恨厌恶,但从来没有不施行忠恕之道的。(他)不随便附和别人,不伪装言语和神色来取悦他人,平常没有私人信件,连朋友、亲戚也断绝往来。虽然地位高贵,但(穿的)衣服、(用的)器物、(吃的)饮食跟当百姓时一样。(他)曾经说:“后代子孙当官从政,假若贪赃枉法,不得放回老家,死了不得葬入家族墓地。假若不听从我的意志,就不是我的子孙。”

13.灵活变通(随机应变)。(本题可根据该词语的具体语境,运用“同义词释词法、合并同义项法、比喻法、探源法”等方法去解释词语。)

14.分类别 举例子 词语运用中,若注意灵活变通,往往可以妙趣横生,收到极佳的表达效果(本题应该在仔细阅读全文的基础上,整合文章的主要内容和主要说明方法,排除次要说明方法,也可以选择文中的关键语句作答。)

15.A(本题应联系上下文的内容,紧扣文意权衡备选项的正误。)

16.朱自清诗句只是劝人不必怕老,而叶帅诗句则通过对青山夕照美景的描写,对黄昏加以歌颂,喜悦之情溢于言表。(本题应结合各个诗句的内容和表达效果,分析二者的不同点和表达内涵。能从其他角度分析,且言之成理也可。)

17.日(太阳)、月(月亮)、星辰(星星)(联系第4段中“值得感谢的岂止是天、地、日、月、星辰?”可知。)

18.因为在世风日薄的今天,我们越来越少地发现涌自内心的谢意,不管是对人的,还是对天的。(联系文章第2段可知,可用原句回答。)

19.示例:运用排比、反问和比喻,使语言生动而极有气势。表现我们对大自然恩惠的漠视,激发人们的感恩之心。(结合语句内容,从修辞手法的作用去分析,也可抓住关键词分析。)

20.(1)得到更多恩惠;(2)心情愉悦(欢欣满足);(3)忘却怨尤;(4)与天地沟通。(结合文章,进行概括总结,在有些段落可直接找到答案,如文末几段。)

21.思路点拨:本题给出的材料有现实意义,又极富时效性。展示了农民工在党的惠农政策的指引鼓舞下,决定返乡创业的现实。重点审视李丽的三个愿望,我们不难感受到她的恳切心声。同学们一定不要受到材料的局限,而应从材料中提取写作的核心,写出你发自内心的“心愿”——即属于你的、不同于别人的真切愿望。如果写成记叙文,就应丰富内容,强化自己的发散思维,感悟生活。你的“愿望”要有价值,有意义,有远见,当然不能是狭隘的物质享受或是一己之利。通过对场景、心理的描写来折射出时代的变化,反映出时代的脉动,并在感人的细节、精彩的场面等细小的方面下功夫。因为任何一篇优秀的记叙文无不是记叙具体,描写生动,特别是靠细节描写见长的;议论文则在观点鲜明、正确的前提下,让文章拥有充分、翔实的论据来征服读者。

例文:

我的掌声在哪里

我没有漂亮的面庞,没有令人称羡的身材,没有绚丽的舞步,没有动人的歌喉,我只有一张普通甚至有点丑陋的脸,一米六的矮个子。在同学们的眼中,我几乎没有任何优点,没有任何可以让我骄傲的资本。

我默默无闻,没有得到任何人的喝彩,似乎已经在这个班集体中消失,似乎没有人注意到我的存在。我曾经多么渴望得到你们的认可,多么希望听到你们给我的掌声,但是没有,一丁点儿都没有。还记得那次元旦晚会,当主持人报出我的学号时,几乎所有人都不记得这个数字的代指人——是的,我被抽中进行才艺表演。

事实上,我期待这一刻很久了,我也准备了很久,我期待能为这个熟悉而又陌生的班集体献上一次完美的演出,我是多么渴望得到你们的喝彩啊!为了这一刻,清晨我朗读着李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,晚上我朗读着王维的“明月松间照,清泉石上流”,我是多么期望那种出口成章的效果。我还清楚地记得,当我拿着揉得发皱的稿件,准备为大家朗诵的那一刻,我的心都仿佛要跳了出来。我难以压抑激动的心情,以至于几乎看不清跳动的稿纸上究竟写着什么。我用我有生以来最抒情的声音,用最柔美的节奏朗诵完了这首诗。

当我读完最后一个字时,我期待着场下雷鸣般的掌声。可是,一点儿声响都没有,我听到的不是你们的喝彩,我看到的不是你们鼓励的目光,而是你们的嘲笑声和鄙夷的眼神。我静静地待在那里,等待你们轰我下台。真的,确实没有一个人为我鼓过掌,甚至连鼓掌的趋势都没有。在这样一个群英荟萃的地方,我真不知道我的掌声在哪里。

给我一点喝彩吧!其实我也有不少优点:我的字写得好,我的画画得好,可是没有人注意到这些,出黑板报时也没有人叫过我。每个人都会有自己的优缺点,我并不恨你们看到我的缺点,但请你们看看另一面的我,请给我一点喝彩吧!

【点评】本文紧扣话题“心愿”,情真,意真。“我”要的并不多,只是善意的掌声和一点点喝彩而已。听了作者真情的诉说,我们的心头平添了一丝压抑和惆怅。这是作者的心愿,也是每个人的渴望。生活中我们都希望得到别人的肯定和赞赏,但为什么又很吝啬自己的掌声、喝彩和鼓励的眼神呢?作文要写真事、抒真情,本文的作者做到了。全文没有华丽的辞藻,没有新奇的构思,只是抑制不住激动,把自己想倾吐的心声用朴实的语言表达出来了。倾吐心声,使得全文语言流畅如明丽的小溪,处处闪耀着动人的光彩。说真话,抒真情,是每位同学应该借鉴的写作方法。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 巴东三峡

- 2 周庄水韵

- 3 *青海湖,梦幻般的湖

- 4 *走进纽约

- 第二单元

- 5 北京喜获2008年奥运会主办权

- 6 别了,“不列颠尼亚”

- 7 *生命之舟

- 8 杂交水稻之父--袁隆平

- 第三单元

- 9 纪念白求恩

- 10 *谈语言

- 11 最苦与最乐

- 12 *懒惰的智慧

- 第四单元

- 13 鲁提辖拳打镇关西

- 14 范进中举

- 15 *选举风波

- 16 *山米与白鹤

- 第五单元

- 17 花儿为什么这样红

- 18 雨林的毁灭--世界性灾难

- 19 海洋是未来的粮仓

- 20 世纪之交的科学随想

- 第六单元

- 21 小石潭记

- 22 答谢中书书

- 23 记承天寺夜游

- 24 *满井游记

- 25 诗词五首

- 第七单元

- 26 古文二则

- 27 曹刿论战

- 28 *干将莫邪

- 29 *劳山道士

- 30 诗词五首