第二章群落及其演替练习2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(word含解析)

文档属性

| 名称 | 第二章群落及其演替练习2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(word含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 319.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

群落及其演替——2022-2023学年高二生物人教版(2019)

1.群落的结构广义上包括群落的种类组成、物种的数量特征、物种多样性、种间关系以及群落内生物在空间上和时间上的分化或配置。根据以上信息及所学知识判断,下列说法错误的是( )

A.春天草原返青,秋天草木枯黄,这些都不属于广义群落结构的范畴

B.农田、鱼塘、园林等群落结构的形成过程中,人为因素起着重要作用

C.当群落演替到顶极群落时,群落的种间关系、空间结构保持相对稳定

D.群落的结构不是恒定不变的,而是受多种因素影响,处于动态变化中

2.某生物兴趣小组对校园花坛土壤中小动物的丰富度进行了调查。下列有关叙述错误的是( )

A.可用样方法调查土壤小动物类群丰富度

B.可采用目测估计法或记名计算法统计物种相对数量

C.可根据土壤小动物的避光性特点用诱虫器进行采集

D.花坛0~5cm土层中小动物的丰富度通常最高

3.下列有关土壤中小动物类群丰富度的研究,叙述错误的是( )

A.对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征

B.吸虫器主要利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行采集

C.记名计算法一般用于统计个体较大和种群数量有限的群落的丰富度

D.调査土壤中鼠妇、蜈蚣、马陆等动物的种群密度不宜用样方法或标记重捕法

4.长白山北坡从山麓到山顶依次出现针阔叶混交林、针叶林、岳桦林和高山冻原。针阔叶混交林中的乔木层有红松、红皮云杉、白桦等多种植物,在林冠层生活着小杜鹃、大杜鹃、黑枕黄鹂等鸟类。下列分析错误的是( )

A.从山麓到山顶依次出现不同的森林类型是群落的垂直结构

B.针阔叶混交林中的红松和红皮云杉间存在竞争关系

C.针阔叶混交林物种丰富度大,植物分层更复杂,提高了光能利用率

D.森林中鸟类的垂直分层取决于栖息空间和食物条件

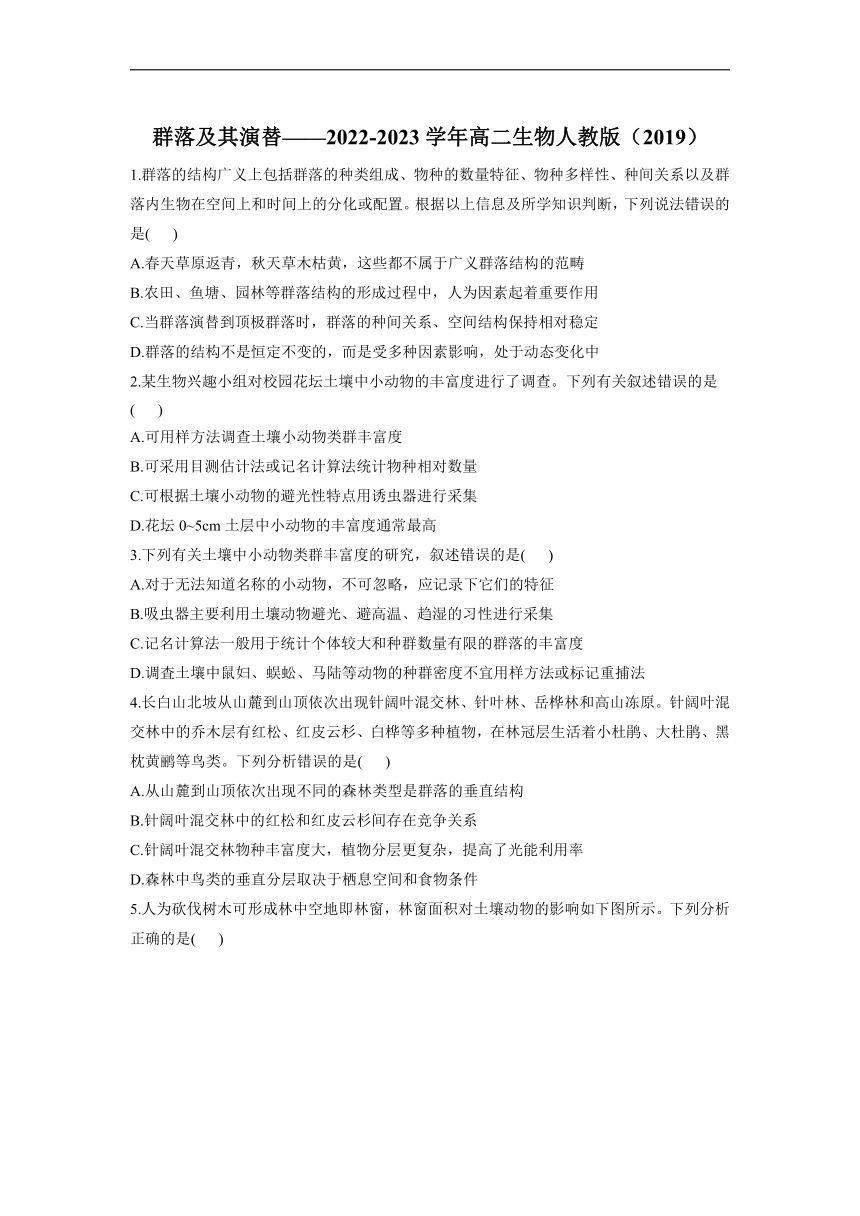

5.人为砍伐树木可形成林中空地即林窗,林窗面积对土壤动物的影响如下图所示。下列分析正确的是( )

A.利用标志重捕法可以调查土壤动物丰富度

B.林窗面积越大其透光性越强,土壤动物丰富度越大

C.土壤动物的平均密度和类群数呈正相关

D.林窗导致生物在不同地段分布不同体现了群落的水平结构

6.某地开展大规模退耕还林,经过20年不懈努力,森林覆盖率和植被覆盖度大幅提高,创造了生态修复的奇迹。下列说法错误的是( )

A.退耕区域发生的群落演替属于次生演替

B.群落演替过程中,生产者固定的太阳能总量一直在增加

C.退耕还林过程中,群落结构呈现出由简单到复杂的趋势

D.森林中自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,形成群落的垂直结构

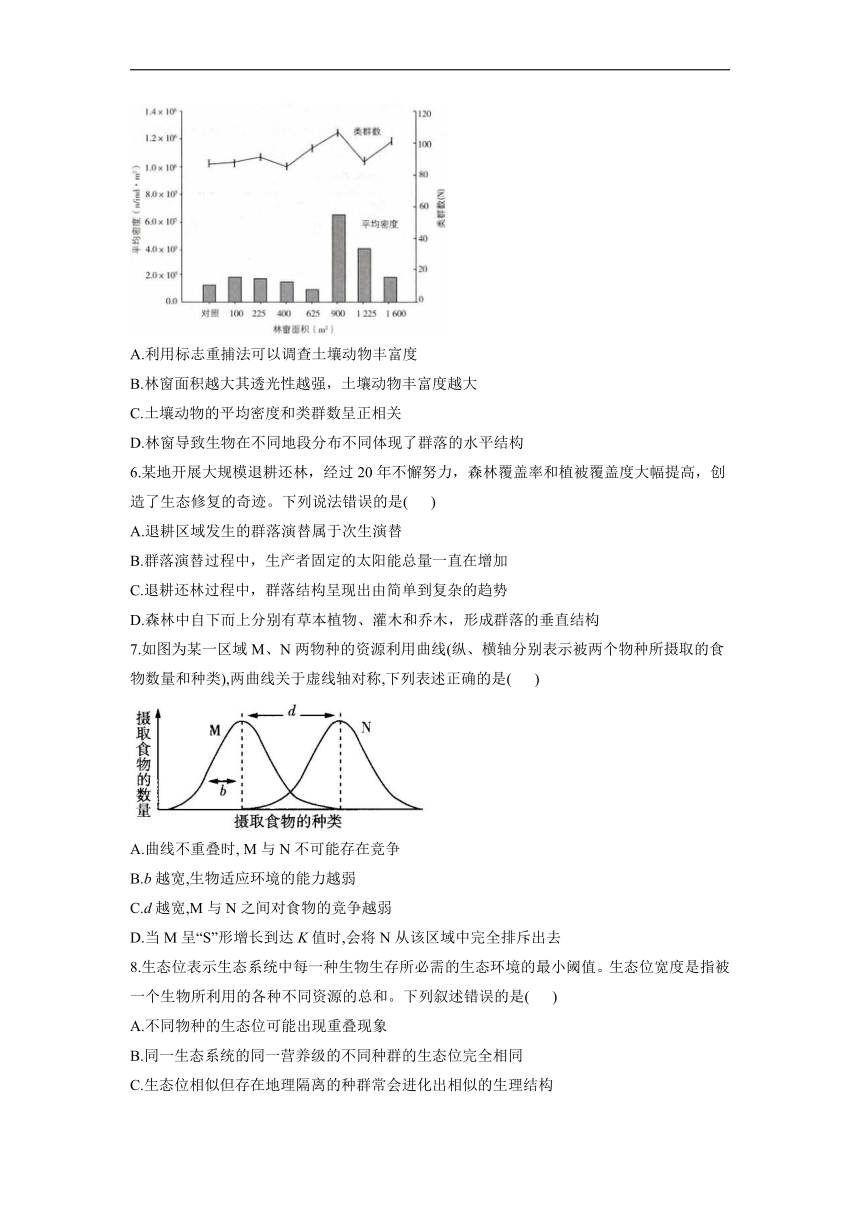

7.如图为某一区域M、N两物种的资源利用曲线(纵、横轴分别表示被两个物种所摄取的食物数量和种类),两曲线关于虚线轴对称,下列表述正确的是( )

A.曲线不重叠时, M与N不可能存在竞争

B.b越宽,生物适应环境的能力越弱

C.d越宽,M与N之间对食物的竞争越弱

D.当M呈“S”形增长到达K值时,会将N从该区域中完全排斥出去

8.生态位表示生态系统中每一种生物生存所必需的生态环境的最小阈值。生态位宽度是指被一个生物所利用的各种不同资源的总和。下列叙述错误的是( )

A.不同物种的生态位可能出现重叠现象

B.同一生态系统的同一营养级的不同种群的生态位完全相同

C.生态位相似但存在地理隔离的种群常会进化出相似的生理结构

D.生态位宽度大的种群遇到外来物种入侵时,一般不易被淘汰

9.生物对环境的适应各有特点,下列有关叙述错误的是( )

A.热带雨林树栖和攀缘生活的动物特别多

B.草原主要由禾本科植物和阔叶草本植物组成

C.荒漠植株间隔大,不利于充分利用资源,也不利于根系最大限度地减少竞争和充分利用水分

D.热带雨林中的乔木一般都高大挺直,分枝小,有利于接受更多的阳光

10.不同类型的生物群落物种组成也不相同,生物适应环境的方式多种多样,下列有关叙述错误的是( )

A.荒漠里的某些爬行动物以固态尿酸盐的形式排泄含氮废物有利于保存水分

B.散生在草原上的乔木矮生且多分枝,具有大而扁平的伞形树冠,叶片坚硬,是典型的旱生结构

C.热带雨林中的乔木的板状根暴露在地面以上不利于乔木生长

D.肉质旱生植物是沙漠中的优势植物

11.河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲,在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。下列说法错误的是( )

A.该三角洲上的植物群落是通过次生演替形成的,顺序为②①③

B.若调查草甸植物群落中植物类群的丰富度,可用样方法进行

C.草甸植物群落虽然长势低矮但仍然具有一定的垂直结构

D.此地植物群落演替过程中赤碱蓬的年龄结构为稳定型

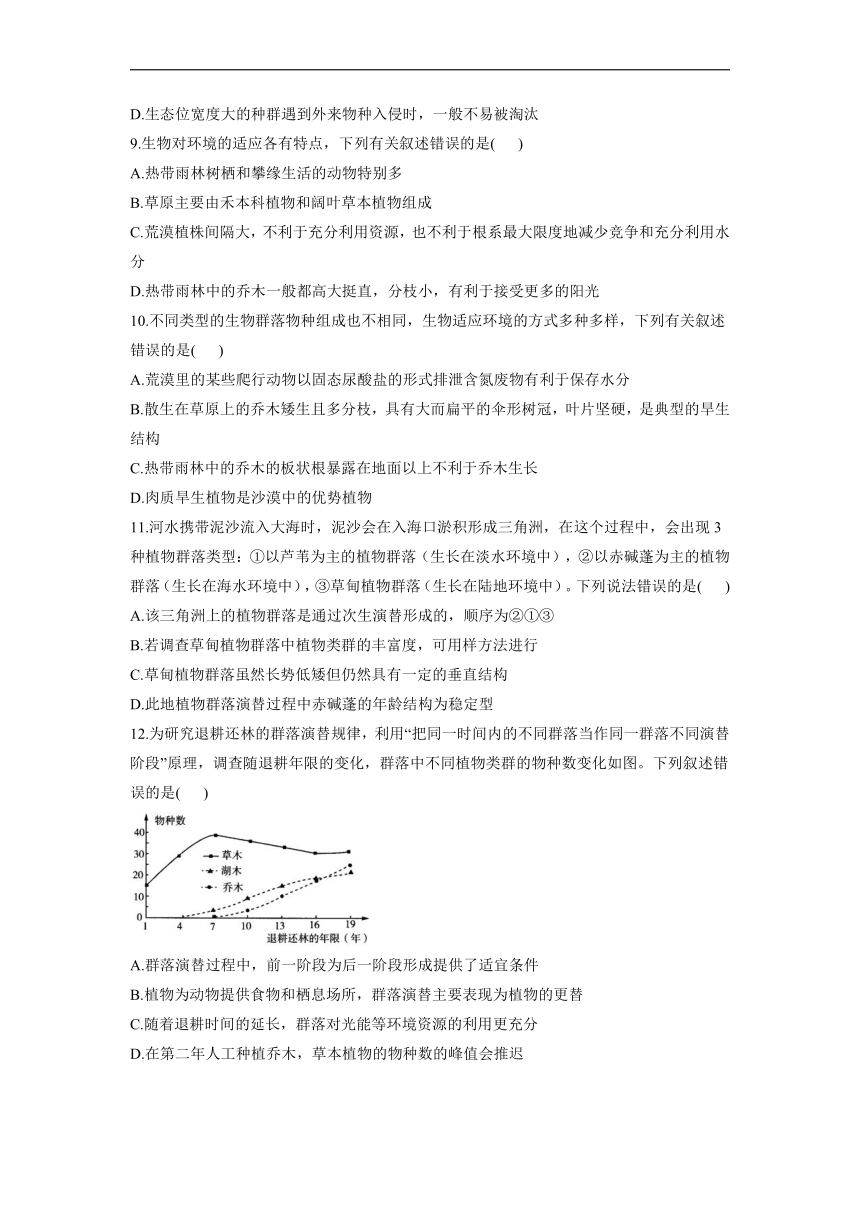

12.为研究退耕还林的群落演替规律,利用“把同一时间内的不同群落当作同一群落不同演替阶段”原理,调查随退耕年限的变化,群落中不同植物类群的物种数变化如图。下列叙述错误的是( )

A.群落演替过程中,前一阶段为后一阶段形成提供了适宜条件

B.植物为动物提供食物和栖息场所,群落演替主要表现为植物的更替

C.随着退耕时间的延长,群落对光能等环境资源的利用更充分

D.在第二年人工种植乔木,草本植物的物种数的峰值会推迟

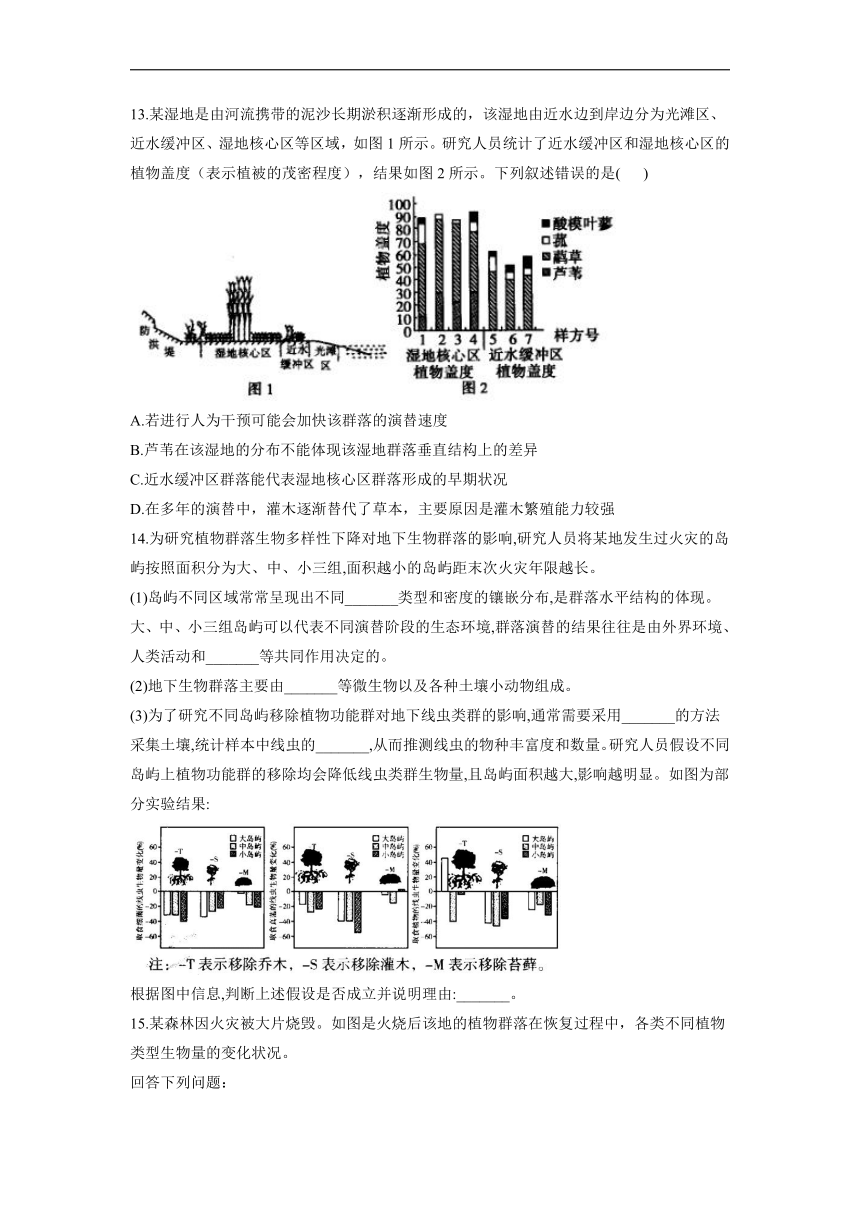

13.某湿地是由河流携带的泥沙长期淤积逐渐形成的,该湿地由近水边到岸边分为光滩区、近水缓冲区、湿地核心区等区域,如图1所示。研究人员统计了近水缓冲区和湿地核心区的植物盖度(表示植被的茂密程度),结果如图2所示。下列叙述错误的是( )

A.若进行人为干预可能会加快该群落的演替速度

B.芦苇在该湿地的分布不能体现该湿地群落垂直结构上的差异

C.近水缓冲区群落能代表湿地核心区群落形成的早期状况

D.在多年的演替中,灌木逐渐替代了草本,主要原因是灌木繁殖能力较强

14.为研究植物群落生物多样性下降对地下生物群落的影响,研究人员将某地发生过火灾的岛屿按照面积分为大、中、小三组,面积越小的岛屿距末次火灾年限越长。

(1)岛屿不同区域常常呈现出不同_______类型和密度的镶嵌分布,是群落水平结构的体现。大、中、小三组岛屿可以代表不同演替阶段的生态环境,群落演替的结果往往是由外界环境、人类活动和_______等共同作用决定的。

(2)地下生物群落主要由_______等微生物以及各种土壤小动物组成。

(3)为了研究不同岛屿移除植物功能群对地下线虫类群的影响,通常需要采用_______的方法采集土壤,统计样本中线虫的_______,从而推测线虫的物种丰富度和数量。研究人员假设不同岛屿上植物功能群的移除均会降低线虫类群生物量,且岛屿面积越大,影响越明显。如图为部分实验结果:

根据图中信息,判断上述假设是否成立并说明理由:_______。

15.某森林因火灾被大片烧毁。如图是火烧后该地的植物群落在恢复过程中,各类不同植物类型生物量的变化状况。

回答下列问题:

(1)图中的生物量是指净生产量在调查时刻前的_________。

(2)该植物群落的恢复过程实际上是一个群落的演替过程,这种演替类型属于_________。恢复到一定阶段时,图示的不同植物类型同时交织在一起,这体现了群落的_________结构。

(3)当群落演替到_________时,群落的总生物量将保持相对稳定,其原因是__________________。在此之前的群落演替过程中,不同植物类型中_________的生物量会持续上升,而__________________的生物量呈下降趋势。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根椐题干信息可知,春天草原返青,秋天草木枯黄,这是群落在时间上的配置,属于广义群落结构,A错误;人为因素对农田、鱼塘、园林等群落起到重要的影响,B正确;当生物群落演替到顶极群落时,群落的物种组成、空间结构和种间关系等达到相对稳定,C正确;由于环境要素的影响以及群落内各种因素的变化,群落的结构是动态变化的,D正确。

2.答案:A

解析:本题考查研究土壤中小动物类群丰富度实验。由于土壤小动物活动能力较强,不适宜用样方法调查丰富度,应用取样器取样法,A错误;统计土壤小动物丰富度有两种方法,即目测估计法和记名计算法,前者可用多度等级估计丰富度,后者适用于个体大、种群数量有限的物种,B正确;采集土壤小动物可以用诱虫器,利用的是土壤小动物避光趋湿的特性,C正确;用取样器取样法调查土壤小动物类群丰富度时,一般情况下取土层5cm内的表层土,该区域小动物的丰富度最高,D正确。

3.答案:B

解析:对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应先记录下它们的特征,然后再查阅相关资料,A正确。诱虫器主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行采集,B错误。对于个体较大和种群数量有限的群落,一般用记名计算法统计物种数目,C正确。土壤中鼠妇、蜈蚣、马陆等动物身体微小,且有较强的活动能力,调查它们的种群密度时不宜用样方法或标记重捕法,常用取样器取样法进行采集、调查,D正确。

4.答案:A

解析:从山麓到山顶依次出现不同的森林类型是群落的水平结构,不是垂直结构,A错误;红松和红皮云杉的生长都需要阳光、水分、无机盐等,因此共存一定存在竞争,B错误;针阔叶混交林物种丰富度大,不同植物分层情况更复杂,由于在不同高度有不同的植物,故提高了光能利用率,C正确;森林的垂直结构为不同的鸟类提供了不同的生存环境,故森林中鸟类的垂直分层取决于栖息空间和食物条件,D正确。

5.答案:D

解析:A、利用取样器取样法可以调查土壤动物丰富度,A错误;B、分析题图数据可知,林窗面积在900~1225m2区间内林窗面积越大,土壤动物丰富度(类群数)反而降低,B错误;C、分析题图可知,动物的平均密度和类群数不是呈正相关,C错误;D、生物在不同地段分布不同体现了群落的水平结构,D正确。

6.答案:B

解析:弃耕农田上进行的群落演替是次生演替,A正确。群落演替过程中,生产者固定的太阳能总量先增加,当演替到相对稳定的森林阶段时,生产者固定的太阳能总量基本不变,B错误。退耕还林区域进行群落演替,使得其土壤等条件得到进一步改善,为动物创造了更适宜的食物条件和栖息空间,且土壤中的微生物数目也会增加,故群落结构呈现出由简单到复杂的趋势,C正确。森林中自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,呈现分层现象,形成了群落的垂直结构,D正确。

7.答案:C

解析:从图中可知,M、N有共同的食物资源,因此两物种之间存在竞争关系,当曲线不重叠时,M与N之间也存在竞争,如竞争生存空间等,A错误;b越宽,说明该生物摄取的食物种类越多,适应能力越强,B错误;d越宽,说明两种生物摄取的食物种类重叠部分越少,对食物的竞争越弱,C正确;当M呈“S”形增长到达K值时,因为二者有不同的食物种类,M生物不可能将N生物从该区域中完全排斥出去,D错误。

8.答案:B

解析:由“生态位表示生态系统中每一种生物生存所必需的生态环境的最小阈值”,可推测生态位与物种所处的空间位置、占用资源的情况、与其他物种的关系有关。由“生态位宽度是指被一个生物所利用的各种不同资源的总和”,可推测生态位宽度越大的物种,可利用的资源越多。不同物种的生态位可能出现重叠现象,如不同物种使用同一种资源,A正确。同一生态系统的同一营养级的不同种群可能因所处的空间位置、占用资源情况、与其他物种的关系有差异而导致生态位不同,B错误。生态位相似但存在地理隔离的种群由于利用的生态资源相似,常会进化出相似的生理结构,C正确。生态位宽度大的种群可利用的资源多,遇到外来物种入侵时,由于可以利用各种不同的资源来躲避敌害,一般不易被淘汰,D正确。

9.答案:C

解析:热带雨林乔木茂盛,草本、灌木、藤本植物多,树栖和攀缘生活的动物特别多,A正确;禾本科植物和阔叶草本植物适应草原干旱的环境,在草原上分布很广,故草原主要由禾本科植物和阔叶草本植物组成,B正确;荒漠植株间隔大,根系分布广,有利于根系最大限度地减少竞争和充分利用水分,也有利于适应干旱环境,C错误;热带雨林中的乔木一般都高大挺直,分枝少,有利于竞争阳光,D正确。

10.答案:C

解析:荒漠中,某些爬行动物以固态尿酸盐的形式排泄含氮废物,而不是产生需要更多水才能溶解的尿素,有利于保存水分,A正确;草原上的乔木矮生且多分枝,具有大而扁平的伞形树冠,叶片坚硬,有利于保存水分,是典型的旱生结构,B正确;板状根是高大乔木的一种特殊适应结构特征,这是一种十分强而有力的根系,能有效地增强对地上部分的支持作用,可以抵抗大风、暴雨的袭击,也有保持水分的作用,C错误;肉质旱生植物(如仙人掌)是沙漠中的优势植物,D正确。

11.答案:D

解析:根据题干信息“河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲”可知,无机环境的演化顺序为:“海水、淡水、陆地”,因此植物类型演替的顺序为:②以赤碱蓬为主的植物群落、①以芦苇为主的植物群落、③草甸植物群落,A正确;调查植物种类和数目的方法可采用样方法进行,因此,若调查草甸植物群落中植物类群的丰富度,可用样方法进行,B正确;群落具有一定的垂直结构,与其中植物的高度无关,因此,草甸植物群落虽然长势低矮但仍然具有一定的垂直结构,C正确;根据A项分析可知,此地植物群落演替过程中赤碱蓬的年龄结构为衰退型,D错误。

12.答案:D

解析:本题考查群落演替的相关知识。群落演替过程中,前一阶段为后一阶段提供适宜条件,A正确;植物为动物提供食物和栖息场所,从植物种类的更替可反映出群落演替的方向,因而群落演替主要表现为植物的更替,B正确;随着退耕时间的延长,群落的丰富度增加,结构层次分明,群落对光能等环境资源的利用更充分,C正确;如果第二年在该地区人为种植一些乔木,并加以保护,因为人类活动可以改变群落演替的速度和方向,则草本植物的丰富度达到最大的时间提前,D错误。

13.答案:D

解析:人类活动会改变群落演替的方向和速度,人为干预有可能会加快该群落的演替速度,A正确。分析图2可知,该湿地群落垂直结构是指不同种生物的垂直分布,芦苇只是其中一种生物,B正确。由图2可知,从近水缓冲区群落到湿地核心区生物种类逐渐增多,可以代表近水缓冲区群落到湿地核心区群落形成的早期状况,C正确。在多年的演替中,灌木逐渐替代了草本,主要原因是灌木较为高大,在争夺光照的竞争中具有优势,D错误。

14.答案:(1)种群;(群落内部的)生物

(2)细菌、真菌

(3)取样器取样;种类和数目;不成立,移除乔木后,大岛屿上取食植物的线虫生物量增加(或移除苔藓后,大岛屿上取食细菌的线虫生物量变化在三组岛屿中最小)

解析:(1)群落的水平结构主要表现为不同地段分布着不同种群(种群类型),同一地段上各种群的种群密度也有差别,它们常呈镶嵌分布;群落演替的结果主要是由外因(外界环境的变化和人类的活动等)和内因(群落内部的生物)共同作用决定的。

(2)土壤中的微生物主要有细菌、真菌等。

(3)调查土壤小动物的常用方法是取样器取样法;物种丰富度强调生物的种类数,即统计样本中线虫的物种数;移除植物功能群还会对线虫的数量造成影响。对比3个图,不难发现,大岛屿上移除乔木后,取食植物的线虫生物量增加,移除苔藓后大岛屿上取食细菌的线虫生物量变化是三组岛屿中最小的,与假设不符,故题中假设不成立。

15.答案:(1)积累量

(2)次生演替;垂直

(3)顶级群落;群落的总初级生产量与总呼吸量相等;乔木;高灌木、矮灌木和草本

解析:本题考查群落结构和群落演替的相关知识。

(1)生物量实际上就是指净生产量在某一调查时刻前的积累量。

(2)次生演替是指在原有植被虽已不在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替,如火灾后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。由题意可知,该植物群落的恢复过程是在原有群落基础上的一种演替,因此属于次生演替。由题图可知,该植物群落在垂直方向上呈现分层现象,自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,形成了群落的垂直结构。

(3)当群落演替到顶级群落时,群落的总初级生产量与总呼吸量相等,此时群落结构最复杂也最稳定,只要没有外力干扰,群落的总生物量将保持相对稳定。据题图分析可知,在此之前的群落演替过程中,乔木比灌木、草本具有更强的获得阳光的能力,占据优势,因而乔木的生物量会持续上升,高灌木、矮灌木和草本的生物量呈下降趋势。

1.群落的结构广义上包括群落的种类组成、物种的数量特征、物种多样性、种间关系以及群落内生物在空间上和时间上的分化或配置。根据以上信息及所学知识判断,下列说法错误的是( )

A.春天草原返青,秋天草木枯黄,这些都不属于广义群落结构的范畴

B.农田、鱼塘、园林等群落结构的形成过程中,人为因素起着重要作用

C.当群落演替到顶极群落时,群落的种间关系、空间结构保持相对稳定

D.群落的结构不是恒定不变的,而是受多种因素影响,处于动态变化中

2.某生物兴趣小组对校园花坛土壤中小动物的丰富度进行了调查。下列有关叙述错误的是( )

A.可用样方法调查土壤小动物类群丰富度

B.可采用目测估计法或记名计算法统计物种相对数量

C.可根据土壤小动物的避光性特点用诱虫器进行采集

D.花坛0~5cm土层中小动物的丰富度通常最高

3.下列有关土壤中小动物类群丰富度的研究,叙述错误的是( )

A.对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征

B.吸虫器主要利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行采集

C.记名计算法一般用于统计个体较大和种群数量有限的群落的丰富度

D.调査土壤中鼠妇、蜈蚣、马陆等动物的种群密度不宜用样方法或标记重捕法

4.长白山北坡从山麓到山顶依次出现针阔叶混交林、针叶林、岳桦林和高山冻原。针阔叶混交林中的乔木层有红松、红皮云杉、白桦等多种植物,在林冠层生活着小杜鹃、大杜鹃、黑枕黄鹂等鸟类。下列分析错误的是( )

A.从山麓到山顶依次出现不同的森林类型是群落的垂直结构

B.针阔叶混交林中的红松和红皮云杉间存在竞争关系

C.针阔叶混交林物种丰富度大,植物分层更复杂,提高了光能利用率

D.森林中鸟类的垂直分层取决于栖息空间和食物条件

5.人为砍伐树木可形成林中空地即林窗,林窗面积对土壤动物的影响如下图所示。下列分析正确的是( )

A.利用标志重捕法可以调查土壤动物丰富度

B.林窗面积越大其透光性越强,土壤动物丰富度越大

C.土壤动物的平均密度和类群数呈正相关

D.林窗导致生物在不同地段分布不同体现了群落的水平结构

6.某地开展大规模退耕还林,经过20年不懈努力,森林覆盖率和植被覆盖度大幅提高,创造了生态修复的奇迹。下列说法错误的是( )

A.退耕区域发生的群落演替属于次生演替

B.群落演替过程中,生产者固定的太阳能总量一直在增加

C.退耕还林过程中,群落结构呈现出由简单到复杂的趋势

D.森林中自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,形成群落的垂直结构

7.如图为某一区域M、N两物种的资源利用曲线(纵、横轴分别表示被两个物种所摄取的食物数量和种类),两曲线关于虚线轴对称,下列表述正确的是( )

A.曲线不重叠时, M与N不可能存在竞争

B.b越宽,生物适应环境的能力越弱

C.d越宽,M与N之间对食物的竞争越弱

D.当M呈“S”形增长到达K值时,会将N从该区域中完全排斥出去

8.生态位表示生态系统中每一种生物生存所必需的生态环境的最小阈值。生态位宽度是指被一个生物所利用的各种不同资源的总和。下列叙述错误的是( )

A.不同物种的生态位可能出现重叠现象

B.同一生态系统的同一营养级的不同种群的生态位完全相同

C.生态位相似但存在地理隔离的种群常会进化出相似的生理结构

D.生态位宽度大的种群遇到外来物种入侵时,一般不易被淘汰

9.生物对环境的适应各有特点,下列有关叙述错误的是( )

A.热带雨林树栖和攀缘生活的动物特别多

B.草原主要由禾本科植物和阔叶草本植物组成

C.荒漠植株间隔大,不利于充分利用资源,也不利于根系最大限度地减少竞争和充分利用水分

D.热带雨林中的乔木一般都高大挺直,分枝小,有利于接受更多的阳光

10.不同类型的生物群落物种组成也不相同,生物适应环境的方式多种多样,下列有关叙述错误的是( )

A.荒漠里的某些爬行动物以固态尿酸盐的形式排泄含氮废物有利于保存水分

B.散生在草原上的乔木矮生且多分枝,具有大而扁平的伞形树冠,叶片坚硬,是典型的旱生结构

C.热带雨林中的乔木的板状根暴露在地面以上不利于乔木生长

D.肉质旱生植物是沙漠中的优势植物

11.河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲,在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。下列说法错误的是( )

A.该三角洲上的植物群落是通过次生演替形成的,顺序为②①③

B.若调查草甸植物群落中植物类群的丰富度,可用样方法进行

C.草甸植物群落虽然长势低矮但仍然具有一定的垂直结构

D.此地植物群落演替过程中赤碱蓬的年龄结构为稳定型

12.为研究退耕还林的群落演替规律,利用“把同一时间内的不同群落当作同一群落不同演替阶段”原理,调查随退耕年限的变化,群落中不同植物类群的物种数变化如图。下列叙述错误的是( )

A.群落演替过程中,前一阶段为后一阶段形成提供了适宜条件

B.植物为动物提供食物和栖息场所,群落演替主要表现为植物的更替

C.随着退耕时间的延长,群落对光能等环境资源的利用更充分

D.在第二年人工种植乔木,草本植物的物种数的峰值会推迟

13.某湿地是由河流携带的泥沙长期淤积逐渐形成的,该湿地由近水边到岸边分为光滩区、近水缓冲区、湿地核心区等区域,如图1所示。研究人员统计了近水缓冲区和湿地核心区的植物盖度(表示植被的茂密程度),结果如图2所示。下列叙述错误的是( )

A.若进行人为干预可能会加快该群落的演替速度

B.芦苇在该湿地的分布不能体现该湿地群落垂直结构上的差异

C.近水缓冲区群落能代表湿地核心区群落形成的早期状况

D.在多年的演替中,灌木逐渐替代了草本,主要原因是灌木繁殖能力较强

14.为研究植物群落生物多样性下降对地下生物群落的影响,研究人员将某地发生过火灾的岛屿按照面积分为大、中、小三组,面积越小的岛屿距末次火灾年限越长。

(1)岛屿不同区域常常呈现出不同_______类型和密度的镶嵌分布,是群落水平结构的体现。大、中、小三组岛屿可以代表不同演替阶段的生态环境,群落演替的结果往往是由外界环境、人类活动和_______等共同作用决定的。

(2)地下生物群落主要由_______等微生物以及各种土壤小动物组成。

(3)为了研究不同岛屿移除植物功能群对地下线虫类群的影响,通常需要采用_______的方法采集土壤,统计样本中线虫的_______,从而推测线虫的物种丰富度和数量。研究人员假设不同岛屿上植物功能群的移除均会降低线虫类群生物量,且岛屿面积越大,影响越明显。如图为部分实验结果:

根据图中信息,判断上述假设是否成立并说明理由:_______。

15.某森林因火灾被大片烧毁。如图是火烧后该地的植物群落在恢复过程中,各类不同植物类型生物量的变化状况。

回答下列问题:

(1)图中的生物量是指净生产量在调查时刻前的_________。

(2)该植物群落的恢复过程实际上是一个群落的演替过程,这种演替类型属于_________。恢复到一定阶段时,图示的不同植物类型同时交织在一起,这体现了群落的_________结构。

(3)当群落演替到_________时,群落的总生物量将保持相对稳定,其原因是__________________。在此之前的群落演替过程中,不同植物类型中_________的生物量会持续上升,而__________________的生物量呈下降趋势。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根椐题干信息可知,春天草原返青,秋天草木枯黄,这是群落在时间上的配置,属于广义群落结构,A错误;人为因素对农田、鱼塘、园林等群落起到重要的影响,B正确;当生物群落演替到顶极群落时,群落的物种组成、空间结构和种间关系等达到相对稳定,C正确;由于环境要素的影响以及群落内各种因素的变化,群落的结构是动态变化的,D正确。

2.答案:A

解析:本题考查研究土壤中小动物类群丰富度实验。由于土壤小动物活动能力较强,不适宜用样方法调查丰富度,应用取样器取样法,A错误;统计土壤小动物丰富度有两种方法,即目测估计法和记名计算法,前者可用多度等级估计丰富度,后者适用于个体大、种群数量有限的物种,B正确;采集土壤小动物可以用诱虫器,利用的是土壤小动物避光趋湿的特性,C正确;用取样器取样法调查土壤小动物类群丰富度时,一般情况下取土层5cm内的表层土,该区域小动物的丰富度最高,D正确。

3.答案:B

解析:对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应先记录下它们的特征,然后再查阅相关资料,A正确。诱虫器主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行采集,B错误。对于个体较大和种群数量有限的群落,一般用记名计算法统计物种数目,C正确。土壤中鼠妇、蜈蚣、马陆等动物身体微小,且有较强的活动能力,调查它们的种群密度时不宜用样方法或标记重捕法,常用取样器取样法进行采集、调查,D正确。

4.答案:A

解析:从山麓到山顶依次出现不同的森林类型是群落的水平结构,不是垂直结构,A错误;红松和红皮云杉的生长都需要阳光、水分、无机盐等,因此共存一定存在竞争,B错误;针阔叶混交林物种丰富度大,不同植物分层情况更复杂,由于在不同高度有不同的植物,故提高了光能利用率,C正确;森林的垂直结构为不同的鸟类提供了不同的生存环境,故森林中鸟类的垂直分层取决于栖息空间和食物条件,D正确。

5.答案:D

解析:A、利用取样器取样法可以调查土壤动物丰富度,A错误;B、分析题图数据可知,林窗面积在900~1225m2区间内林窗面积越大,土壤动物丰富度(类群数)反而降低,B错误;C、分析题图可知,动物的平均密度和类群数不是呈正相关,C错误;D、生物在不同地段分布不同体现了群落的水平结构,D正确。

6.答案:B

解析:弃耕农田上进行的群落演替是次生演替,A正确。群落演替过程中,生产者固定的太阳能总量先增加,当演替到相对稳定的森林阶段时,生产者固定的太阳能总量基本不变,B错误。退耕还林区域进行群落演替,使得其土壤等条件得到进一步改善,为动物创造了更适宜的食物条件和栖息空间,且土壤中的微生物数目也会增加,故群落结构呈现出由简单到复杂的趋势,C正确。森林中自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,呈现分层现象,形成了群落的垂直结构,D正确。

7.答案:C

解析:从图中可知,M、N有共同的食物资源,因此两物种之间存在竞争关系,当曲线不重叠时,M与N之间也存在竞争,如竞争生存空间等,A错误;b越宽,说明该生物摄取的食物种类越多,适应能力越强,B错误;d越宽,说明两种生物摄取的食物种类重叠部分越少,对食物的竞争越弱,C正确;当M呈“S”形增长到达K值时,因为二者有不同的食物种类,M生物不可能将N生物从该区域中完全排斥出去,D错误。

8.答案:B

解析:由“生态位表示生态系统中每一种生物生存所必需的生态环境的最小阈值”,可推测生态位与物种所处的空间位置、占用资源的情况、与其他物种的关系有关。由“生态位宽度是指被一个生物所利用的各种不同资源的总和”,可推测生态位宽度越大的物种,可利用的资源越多。不同物种的生态位可能出现重叠现象,如不同物种使用同一种资源,A正确。同一生态系统的同一营养级的不同种群可能因所处的空间位置、占用资源情况、与其他物种的关系有差异而导致生态位不同,B错误。生态位相似但存在地理隔离的种群由于利用的生态资源相似,常会进化出相似的生理结构,C正确。生态位宽度大的种群可利用的资源多,遇到外来物种入侵时,由于可以利用各种不同的资源来躲避敌害,一般不易被淘汰,D正确。

9.答案:C

解析:热带雨林乔木茂盛,草本、灌木、藤本植物多,树栖和攀缘生活的动物特别多,A正确;禾本科植物和阔叶草本植物适应草原干旱的环境,在草原上分布很广,故草原主要由禾本科植物和阔叶草本植物组成,B正确;荒漠植株间隔大,根系分布广,有利于根系最大限度地减少竞争和充分利用水分,也有利于适应干旱环境,C错误;热带雨林中的乔木一般都高大挺直,分枝少,有利于竞争阳光,D正确。

10.答案:C

解析:荒漠中,某些爬行动物以固态尿酸盐的形式排泄含氮废物,而不是产生需要更多水才能溶解的尿素,有利于保存水分,A正确;草原上的乔木矮生且多分枝,具有大而扁平的伞形树冠,叶片坚硬,有利于保存水分,是典型的旱生结构,B正确;板状根是高大乔木的一种特殊适应结构特征,这是一种十分强而有力的根系,能有效地增强对地上部分的支持作用,可以抵抗大风、暴雨的袭击,也有保持水分的作用,C错误;肉质旱生植物(如仙人掌)是沙漠中的优势植物,D正确。

11.答案:D

解析:根据题干信息“河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲”可知,无机环境的演化顺序为:“海水、淡水、陆地”,因此植物类型演替的顺序为:②以赤碱蓬为主的植物群落、①以芦苇为主的植物群落、③草甸植物群落,A正确;调查植物种类和数目的方法可采用样方法进行,因此,若调查草甸植物群落中植物类群的丰富度,可用样方法进行,B正确;群落具有一定的垂直结构,与其中植物的高度无关,因此,草甸植物群落虽然长势低矮但仍然具有一定的垂直结构,C正确;根据A项分析可知,此地植物群落演替过程中赤碱蓬的年龄结构为衰退型,D错误。

12.答案:D

解析:本题考查群落演替的相关知识。群落演替过程中,前一阶段为后一阶段提供适宜条件,A正确;植物为动物提供食物和栖息场所,从植物种类的更替可反映出群落演替的方向,因而群落演替主要表现为植物的更替,B正确;随着退耕时间的延长,群落的丰富度增加,结构层次分明,群落对光能等环境资源的利用更充分,C正确;如果第二年在该地区人为种植一些乔木,并加以保护,因为人类活动可以改变群落演替的速度和方向,则草本植物的丰富度达到最大的时间提前,D错误。

13.答案:D

解析:人类活动会改变群落演替的方向和速度,人为干预有可能会加快该群落的演替速度,A正确。分析图2可知,该湿地群落垂直结构是指不同种生物的垂直分布,芦苇只是其中一种生物,B正确。由图2可知,从近水缓冲区群落到湿地核心区生物种类逐渐增多,可以代表近水缓冲区群落到湿地核心区群落形成的早期状况,C正确。在多年的演替中,灌木逐渐替代了草本,主要原因是灌木较为高大,在争夺光照的竞争中具有优势,D错误。

14.答案:(1)种群;(群落内部的)生物

(2)细菌、真菌

(3)取样器取样;种类和数目;不成立,移除乔木后,大岛屿上取食植物的线虫生物量增加(或移除苔藓后,大岛屿上取食细菌的线虫生物量变化在三组岛屿中最小)

解析:(1)群落的水平结构主要表现为不同地段分布着不同种群(种群类型),同一地段上各种群的种群密度也有差别,它们常呈镶嵌分布;群落演替的结果主要是由外因(外界环境的变化和人类的活动等)和内因(群落内部的生物)共同作用决定的。

(2)土壤中的微生物主要有细菌、真菌等。

(3)调查土壤小动物的常用方法是取样器取样法;物种丰富度强调生物的种类数,即统计样本中线虫的物种数;移除植物功能群还会对线虫的数量造成影响。对比3个图,不难发现,大岛屿上移除乔木后,取食植物的线虫生物量增加,移除苔藓后大岛屿上取食细菌的线虫生物量变化是三组岛屿中最小的,与假设不符,故题中假设不成立。

15.答案:(1)积累量

(2)次生演替;垂直

(3)顶级群落;群落的总初级生产量与总呼吸量相等;乔木;高灌木、矮灌木和草本

解析:本题考查群落结构和群落演替的相关知识。

(1)生物量实际上就是指净生产量在某一调查时刻前的积累量。

(2)次生演替是指在原有植被虽已不在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替,如火灾后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。由题意可知,该植物群落的恢复过程是在原有群落基础上的一种演替,因此属于次生演替。由题图可知,该植物群落在垂直方向上呈现分层现象,自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,形成了群落的垂直结构。

(3)当群落演替到顶级群落时,群落的总初级生产量与总呼吸量相等,此时群落结构最复杂也最稳定,只要没有外力干扰,群落的总生物量将保持相对稳定。据题图分析可知,在此之前的群落演替过程中,乔木比灌木、草本具有更强的获得阳光的能力,占据优势,因而乔木的生物量会持续上升,高灌木、矮灌木和草本的生物量呈下降趋势。