第三章生态系统及其稳定性练习2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(word含解析)

文档属性

| 名称 | 第三章生态系统及其稳定性练习2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(word含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 214.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 11:50:52 | ||

图片预览

文档简介

生态系统及其稳定性——2022-2023学年高二生物人教版(2019)

1.调查发现某种蜣螂提高了“生活品位”,不仅吃粪便,还取食蜈蚣、千足虫等。与普通蜣螂相比,这种蜣螂后腿卷曲,便于捕猎,头部窄而长,便于进食千足虫等的内脏。由此能得出的结论是( )

A.从生态系统成分看,这种蜣螂既是消费者又是分解者

B.从进化的角度看,这种蜣螂与普通蜣螂存在生殖隔离

C.该地区的蜣螂、蜈蚣、千足虫和无机环境构成了生态系统

D.该题干中涉及2条食物链,即蜈蚣→蜣螂和千足虫→蜣螂

2.生态系统是由生物群落与无机环境相互作用而形成的统一整体。下列关于生态系统的叙述,正确的是( )

A.稻田生态系统的结构为食物链和食物网

B.以植食动物为食的肉食动物属于三级消费者

C.食物链的每一个环节土的生物都与周围的很多种生物有着错综复杂的联系

D.营养级是指处于食物链同一环节上同种生物的总和

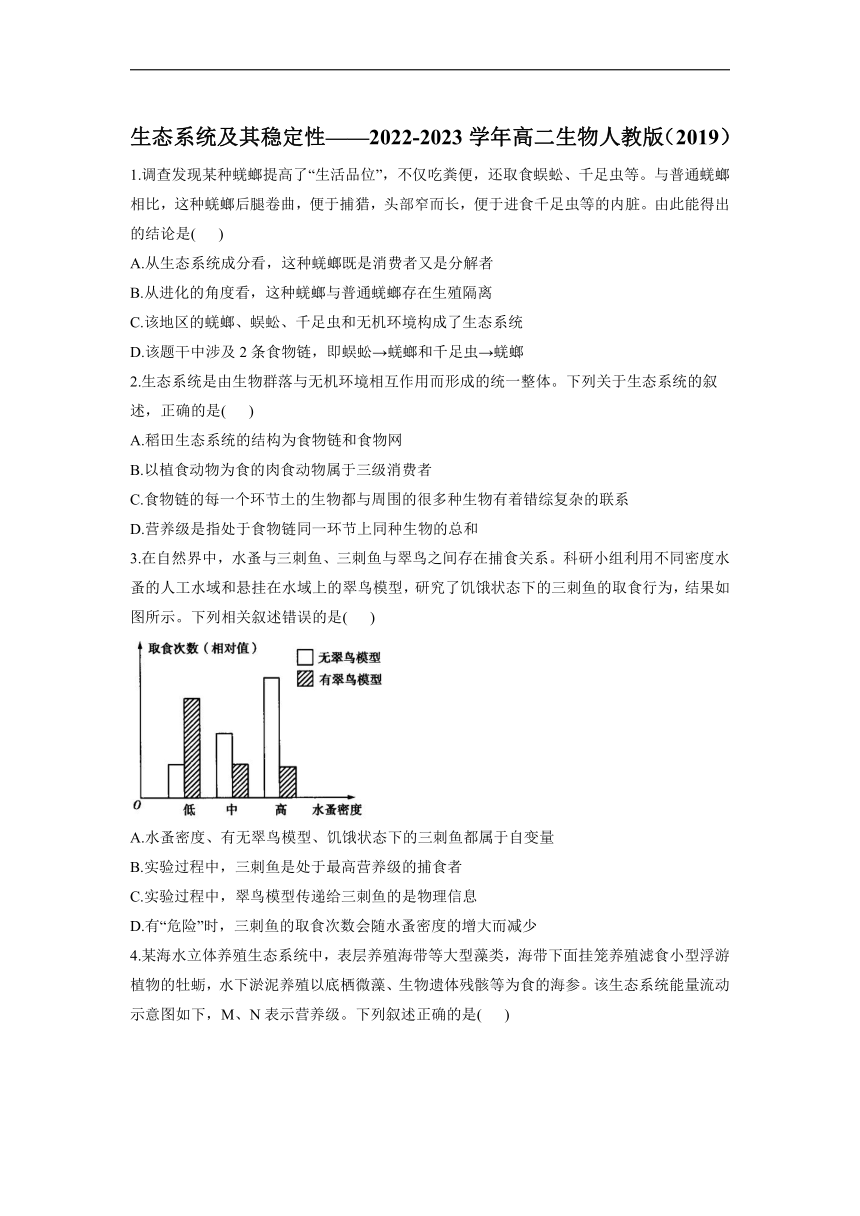

3.在自然界中,水蚤与三刺鱼、三刺鱼与翠鸟之间存在捕食关系。科研小组利用不同密度水蚤的人工水域和悬挂在水域上的翠鸟模型,研究了饥饿状态下的三刺鱼的取食行为,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.水蚤密度、有无翠鸟模型、饥饿状态下的三刺鱼都属于自变量

B.实验过程中,三刺鱼是处于最高营养级的捕食者

C.实验过程中,翠鸟模型传递给三刺鱼的是物理信息

D.有“危险”时,三刺鱼的取食次数会随水蚤密度的增大而减少

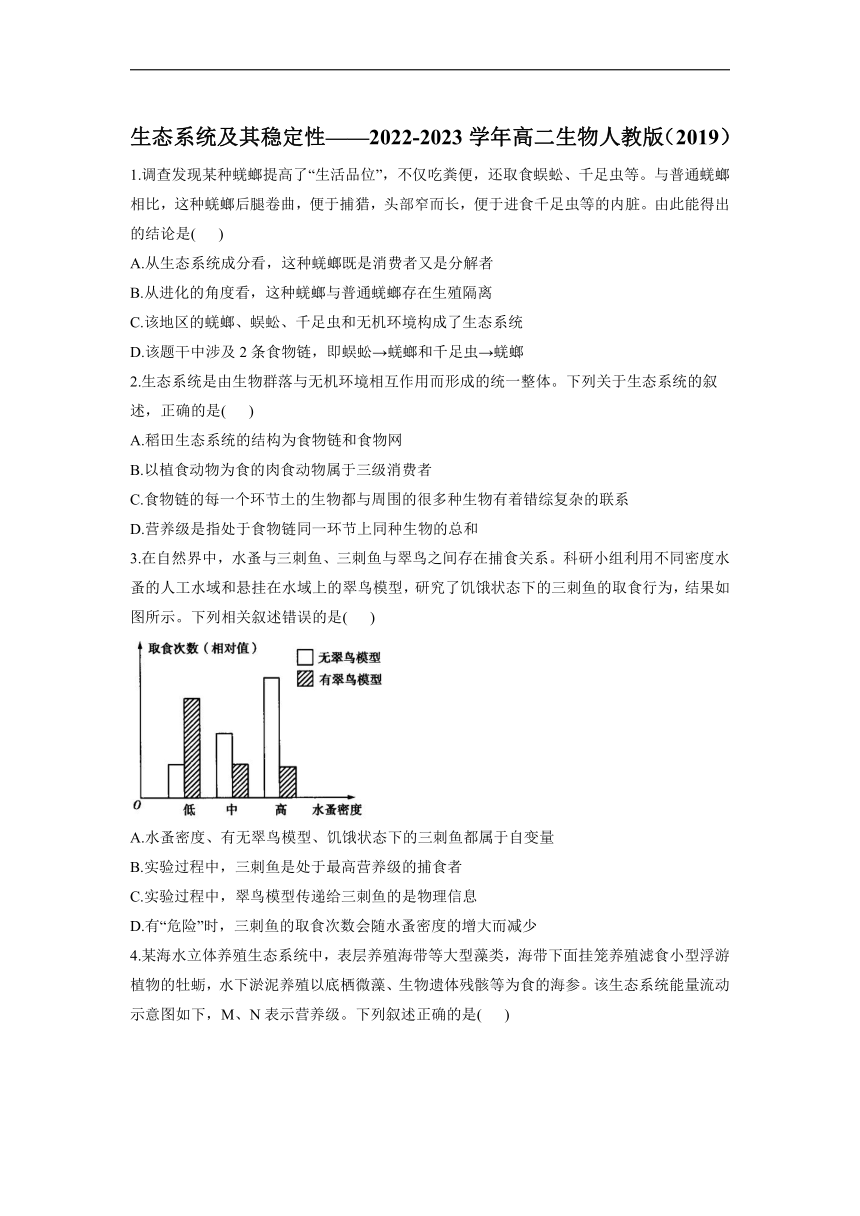

4.某海水立体养殖生态系统中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,水下淤泥养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。该生态系统能量流动示意图如下,M、N表示营养级。下列叙述正确的是( )

A.该生态系统中的能量在M、N和遗体残骸间进行循环往复

B.立体养殖技术充分利用了群落的水平结构进行资源整合

C.生产者将60%的太阳能转化为化学能贮存下来

D.能量从M到N的传递效率约为6.3%

5.下列关于生态系统能量流动的理解和应用,正确的是( )

A.太阳能是地球的能量源头,进入到生态系统中的能量,最终都将以热能形式散失

B.流经某一个生态系统的总能量是该生态系统中所有生产者、消费者、分解者体内的能量

C.“未利用”的能量是随着地壳运动掩埋在地下经过长期的地质作用成为煤、石油等化学燃料中的能量

D.“桑基鱼塘”生产方式中蚕获得了桑叶中的能量,鱼获得了蚕粪中的能量,桑树获得了塘泥里腐殖质中的能量

6.碳中和是指CO2吸收量和CO2排放量达到平衡,实现CO2的“零排放”,碳循环是实现碳中和的重要途径。下列说法错误的是( )

A.碳循环是指CO2在生物群落和无机环境间的循环过程

B.大气中的CO2主要通过绿色植物的光合作用进入生物群落

C.水电、风电和光伏等新能源技术的应用有利于减少CO2排放

D.植树造林、增加绿地面积有助于降低大气中CO2浓度

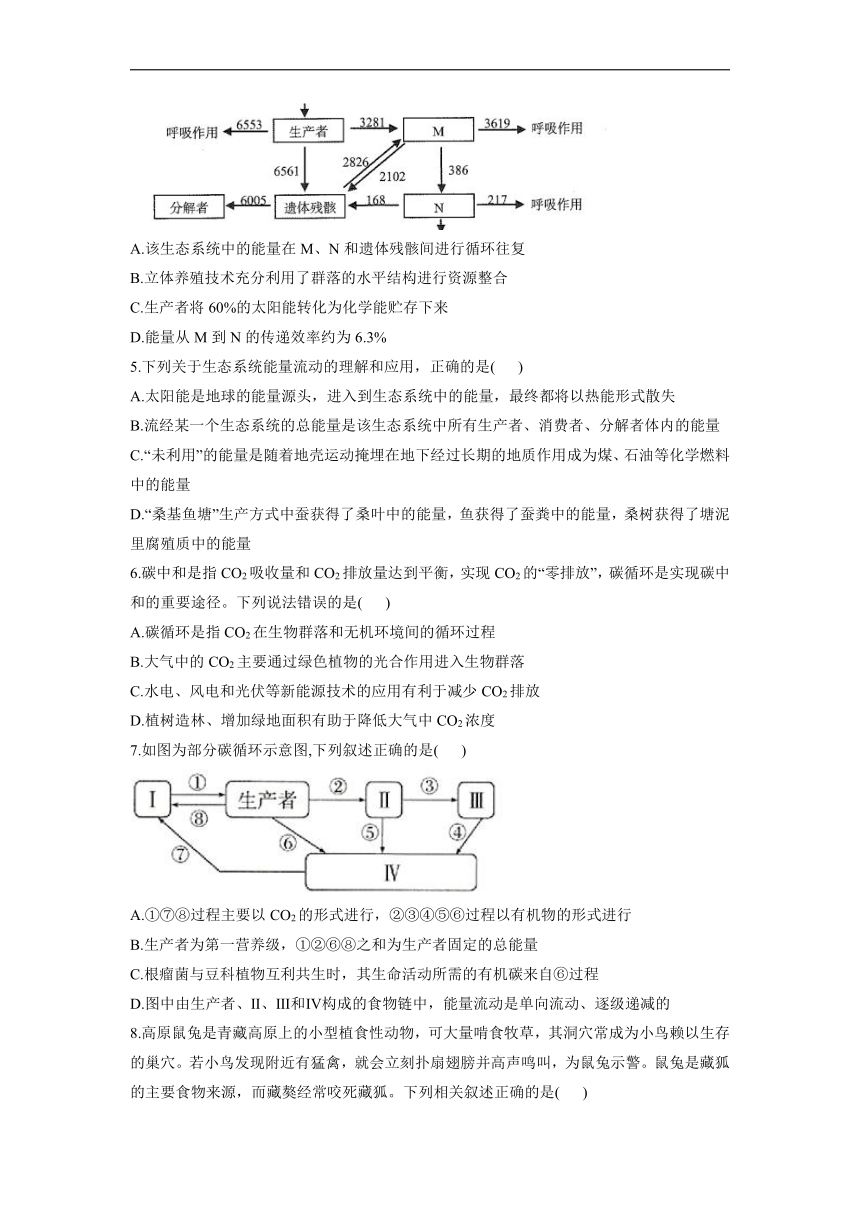

7.如图为部分碳循环示意图,下列叙述正确的是( )

A.①⑦⑧过程主要以CO2的形式进行,②③④⑤⑥过程以有机物的形式进行

B.生产者为第一营养级,①②⑥⑧之和为生产者固定的总能量

C.根瘤菌与豆科植物互利共生时,其生命活动所需的有机碳来自⑥过程

D.图中由生产者、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ构成的食物链中,能量流动是单向流动、逐级递减的

8.高原鼠兔是青藏高原上的小型植食性动物,可大量啃食牧草,其洞穴常成为小鸟赖以生存的巢穴。若小鸟发现附近有猛禽,就会立刻扑扇翅膀并高声鸣叫,为鼠兔示警。鼠兔是藏狐的主要食物来源,而藏獒经常咬死藏狐。下列相关叙述正确的是( )

A.鼠兔、藏狐和藏獒之间形成一条食物链

B.小鸟为鼠兔传递的信息类型只有物理信息

C.一只藏獒捕食一只藏狐,将获得其10%~20%的能量

D.人类投放有毒物质控制鼠兔的种群密度,属于化学防治

9.昆虫等动物分泌的性外激素能在同种生物的两性之间互通性信息,引诱异性来交配。根据这一原理,研究人员利用活雌虫、性外激素粗提物或其类似物作诱饵来防治害虫,并取得了一定成效。下列叙述错误的是( )

A.性外激素通过体液运输在个体间传递信息

B.性外激素互通性信息有利于昆虫种群的繁衍

C.诱杀雄虫能使性别比例失衡进而降低害虫的种群密度

D.利用性外激素防治农业害虫的方法属于生物防治

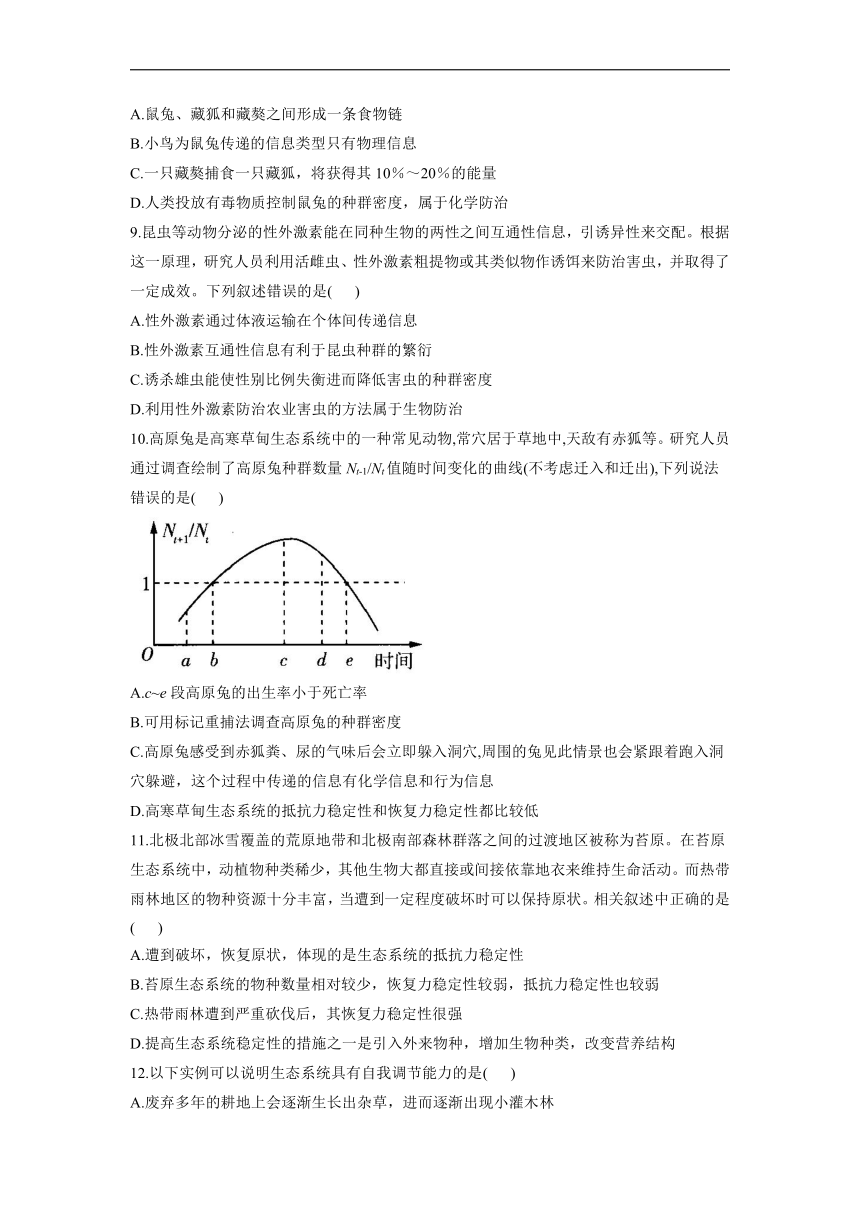

10.高原兔是高寒草甸生态系统中的一种常见动物,常穴居于草地中,天敌有赤狐等。研究人员通过调查绘制了高原兔种群数量Nt-1/Nt值随时间变化的曲线(不考虑迁入和迁出),下列说法错误的是( )

A.c~e段高原兔的出生率小于死亡率

B.可用标记重捕法调查高原兔的种群密度

C.高原兔感受到赤狐粪、尿的气味后会立即躲入洞穴,周围的兔见此情景也会紧跟着跑入洞穴躲避,这个过程中传递的信息有化学信息和行为信息

D.高寒草甸生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低

11.北极北部冰雪覆盖的荒原地带和北极南部森林群落之间的过渡地区被称为苔原。在苔原生态系统中,动植物种类稀少,其他生物大都直接或间接依靠地衣来维持生命活动。而热带雨林地区的物种资源十分丰富,当遭到一定程度破坏时可以保持原状。相关叙述中正确的是( )

A.遭到破坏,恢复原状,体现的是生态系统的抵抗力稳定性

B.苔原生态系统的物种数量相对较少,恢复力稳定性较弱,抵抗力稳定性也较弱

C.热带雨林遭到严重砍伐后,其恢复力稳定性很强

D.提高生态系统稳定性的措施之一是引入外来物种,增加生物种类,改变营养结构

12.以下实例可以说明生态系统具有自我调节能力的是( )

A.废弃多年的耕地上会逐渐生长出杂草,进而逐渐出现小灌木林

B.河流受到轻微污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解消除污染

C.豆科植物能供给根瘤菌有机养料,同时能通过根瘤菌获得含氮养料

D.山区植被遭到掠夺式砍伐后,出现水土流失甚至发生泥石流

13.下列关于生态系统稳定性的叙述,正确的是( )

A.戈壁荒漠生态系统的抵抗力稳定性低,但恢复力稳定性高

B."桑基鱼塘"农业生态系统可实现对能量的多级利用,提高了能量传递效率

C.生态系统中各种消费者的存在促进了生态系统的物质循环并使其更加稳定

D.引入外来物种可以增加生态系统的组分,是提高生态系统稳定性的最好措施

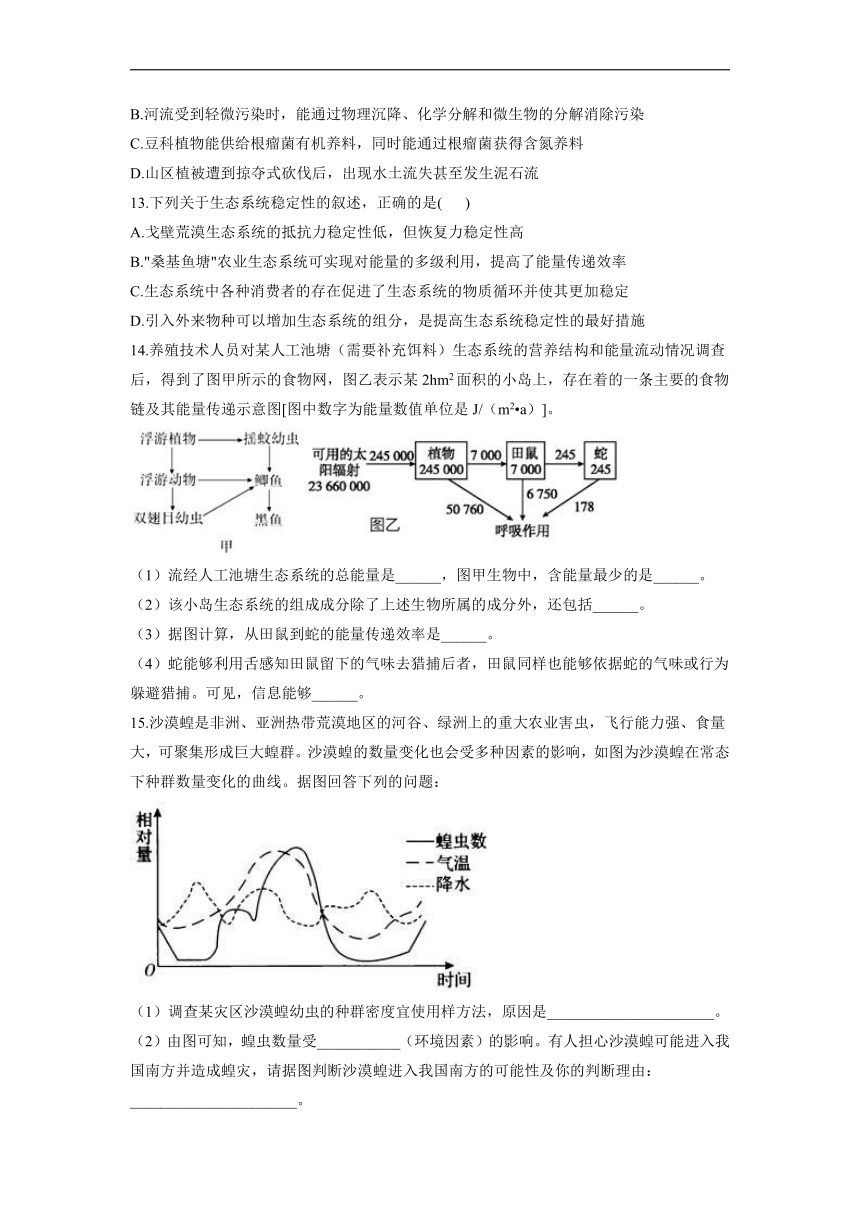

14.养殖技术人员对某人工池塘(需要补充饵料)生态系统的营养结构和能量流动情况调查后,得到了图甲所示的食物网,图乙表示某2hm2面积的小岛上,存在着的一条主要的食物链及其能量传递示意图[图中数字为能量数值单位是J/(m2 a)]。

(1)流经人工池塘生态系统的总能量是______,图甲生物中,含能量最少的是______。

(2)该小岛生态系统的组成成分除了上述生物所属的成分外,还包括______。

(3)据图计算,从田鼠到蛇的能量传递效率是______。

(4)蛇能够利用舌感知田鼠留下的气味去猎捕后者,田鼠同样也能够依据蛇的气味或行为躲避猎捕。可见,信息能够______。

15.沙漠蝗是非洲、亚洲热带荒漠地区的河谷、绿洲上的重大农业害虫,飞行能力强、食量大,可聚集形成巨大蝗群。沙漠蝗的数量变化也会受多种因素的影响,如图为沙漠蝗在常态下种群数量变化的曲线。据图回答下列的问题:

(1)调查某灾区沙漠蝗幼虫的种群密度宜使用样方法,原因是______________________。

(2)由图可知,蝗虫数量受___________(环境因素)的影响。有人担心沙漠蝗可能进入我国南方并造成蝗灾,请据图判断沙漠蝗进入我国南方的可能性及你的判断理由:______________________。

(3)蝗虫是植食性动物,请画出能量流经蝗虫的示意图。

(4)为了防止蝗虫将给人类带来灾害,有人建议灭绝蝗虫,该建议是否合理?请结合生态系统的稳定性变化给出判断依据。

答案以及解析

1.答案:A

解析:这种蜣螂能吃粪便,属于分解者,还取食蜈蚣、千足虫等,属于消费者,A正确;根据题意分析可知,这种蜣螂与普通蜣螂之间在生活习性和形态结构上有差异,但没有研究它们之间能否自由交配或交配后代是否可育,所以无法说明它们之间是否存在生殖隔离,B错误;生态系统中除了蜣螂、蜈蚣、千足虫和非生物环境外,还应该有生产者等,所以该地区的蜣螂、蜈蚣、千足虫和非生物环境不能构成生态系统,C错误;捕食关系的食物链都是从生产者开始的,蜈蚣→蜣螂和千足虫→蜣螂都缺少生产者,因此不是食物链,D错误。

2.答案:C

解析:生态系统的结构包括生态系统的组成成分及食物链和食物网,A错误。植食动物是初级消费者,以植食动物为食的肉食动物应属于次级消费者,B错误。食物链的每一个环节上的生物都与很多种生物有复杂的捕食或竞争关系,形成了复杂的食物网,C正确。营养级是指处于食物链某一环节上的所有生物物种的总和,D错误。

3.答案:A

解析:由图可知,在无翠鸟模型的情况下,三刺鱼主要在水蚤密度高的水域取食,在有翠鸟模型的情况下,三刺鱼会改变取食策略,主要在水蚤密度低的水域取食。本题研究的是不同密度水蚤和有无翠鸟模型对饥饿状态下的三刺鱼取食行为的影响,实验的自变量是水蚤密度和有无翠鸟模型,因变量是饥饿状态下的三刺鱼取食次数,A错误。实验过程中,只是悬挂了翠鸟模型,翠鸟并不是真实存在,因此实验中三刺鱼不会被翠鸟捕食,故实验过程中,三刺鱼是处于最高营养级的捕食者,B正确。实验过程中,翠鸟模型传递给三刺鱼的是物理信息,C正确。据图可知,有翠鸟模型时,即有“危险”时,三刺鱼的取食次数会随水蚤密度的增大而减少,D正确。

4.答案:D

解析:能量不能循环往复利用,A错误;海水立体养殖利用了群落垂直结构的特点,优点是能充分利用空间和资源,B错误;植物只能把照射到植物体上太阳能的1%~2%通过光合作用转化为化学能贮存起来,C错误;由M到N的能量传递效率为386÷(3281+2826)×100%=6.3%,D正确。

5.答案:A

解析:本题主要考查对生态系统能量流动的理解。太阳能是地球的能量源头,经植物光合作用固定后进入到生态系统,并沿食物链(食物网)流动,最终在各营养级的呼吸作用和分解者的分解作用下,以热能形式散失,A正确;流经某一个生态系统的总能量是该生态系统中生产者(第一营养级)经光合作用固定的太阳能,B错误;“未利用”的能量主要是指既没有用于细胞呼吸,也没有传递给下一营养级和分解者的能量,C错误;“桑基鱼塘”生产方式中,桑树只能获取太阳能,不能从塘泥腐殖质中获取能量,D错误。

6.答案:A

解析:碳循环是指碳元素在生物群落和无机环境间的循环过程,A错误;大气中的CO2主要通过绿色植物的光合作用进入生物群落,也可通过化能合成细菌的化能合成作用进入生物群落,B正确;大气中的CO2主要来源于化石燃料的燃烧,水电、风电和光伏等新能源技术的应用有利于减少化石燃料的燃烧,减少CO2排放,C正确;植树造林、增加绿地面积有助于绿色植物通过光合作用吸收更多的CO2,进而降低大气中CO2浓度,D正确。

7.答案:A

解析:图中I代表非生物环境中的CO2,Ⅱ、Ⅲ是消费者,Ⅳ是分解者。碳在生物群落和非生物环境之间(即图中①⑦⑧)主要以CO2的形式进行循环,碳在生物群落内部(即图中②③④⑤⑥)以有机物形式进行流动,A正确;图中生产者为第一营养级,①为生产者固定的总能量,B错误;根瘤菌是消费者,因此它与豆科植物互利共生时,其生命活动所需的有机碳应该来自②,而不是⑥,C错误;图中由生产者、Ⅱ、Ⅲ可以构成食物链,而Ⅳ为分解者,不参与食物链的组成,D错误。

8.答案:D

解析:一条食物链的起始端必须为生产者,鼠兔、藏狐和藏獒都是消费者,不能形成一条食物链,A错误;小鸟为鼠兔传递的信息中高声鸣叫是物理信息,扑扇翅膀属于行为信息,B错误;能量在相邻两个营养级之间的传递效率是10~20%,此处的“营养级”是指位于食物链中某一级别的群体,而不是个体,因此一只狐捕食一只兔,狐获得的能量不一定是兔所同化能量的10~20%,C错误;人类投放有毒物质控制鼠兔的种群密度,是化学物质(有毒物质)直接杀死鼠兔,属于化学防治,D正确。

9.答案:A

解析:本题主要考查生物间的信息交流,考查学生的理解能力。据题意可知,性外激素在个体间传递信息,因此性外激素不是通过体液运输传递的,而是通过空气等传递的,A项错误。

10.答案:A

解析:c~e段Nt+1/Nt值大于1,说明种群数量在这个时间段内是增加的,故高原兔的出生率大于死亡率,A错误;高原兔活动能力强,活动范围广,故可用标记重捕法调查其种群密度,B正确;高原兔感受到赤狐粪、尿的气味后会立即躲入洞穴,周围的兔见此情景,也会紧跟着跑入洞穴躲避,这个过程中粪、尿的气味属于化学信息,高原兔跑入洞穴躲避敌害属于行为信息,C正确;由于气候条件的限制,高寒草甸生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低,D正确。

11.答案:B

解析:本题主要考查生态系统的稳定性。抵抗干扰,保持原状,属于抵抗力稳定性,遭到破坏,恢复原状,属于恢复力稳定性,A错误;苔原生态系统的物种数量相对较少,恢复力稳定性和抵抗力稳定性都弱,B正确;热带雨林生态系统抵抗力稳定性较强,但是遭到严重的破坏后恢复很慢,所以恢复力稳定性较弱,C错误;增加生态系统内各营养级生物的种类,能增加营养结构的复杂程度,提高生态系统的稳定性,但不是随意引入外来物种,改变其营养结构,D错误。

12.答案:B

解析:生态系统的自我调节能力是指生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。河流受到轻微污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解消除污染,可以说明生态系统具有一定的自我调节能力,B符合题意。

13.答案:C

解析:A、戈壁荒漠生态系统的环境条件恶劣,其抵抗力稳定性和恢复力稳定性都低,A错误;B、“桑基鱼塘”农业生态系统可实现对能量的多级利用,大大提高了能量利用率,而不是能量传递效率,B错误;C、生态系统中各种消费者的存在促进了生态系统的物质循环并使其更加稳定,C正确;D、引入外来物种有可能成为入侵物种,导致生态系统稳定性受到破坏,D错误。故选:C。

14.答案:(1)生产者浮游植物固定的太阳能总量及人工投喂的饲料中的有机物中所含有的能量之和;黑鱼

(2)非生物的物质及分解者

(3)3.5%

(4)能够调节生物的种间关系

解析:(1)该生态系统的总能量为生产者浮游植物固定的太阳能总量及人工投喂的饲料中的有机物中所含有的能量之和。生态系统的能量流动特点是单向流动、逐级递减,位于食物链顶端的动物所获能量最少,所以黑鱼所含能量最少。

(2)图中所示有非生物的能量,生物有生产者和消费者,此外小岛生态系统的组成成分还应包括非生物的物质和分解者。

(3)传递效率是下一营养级同化量占上一营养级同化量的百分比。从田鼠到蛇的能量传递效率为245÷7000=3.5%。

(4)蛇能够感知田鼠留下的气味去猎捕后者,田鼠同样也能够依据蛇的气味或行为躲避猎捕,说明信息传递能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

15.答案:(1)沙漠蝗幼虫活动能力弱、活动范围小

(2)气温、降水;可能性不大,我国南方降水较多,不利于蝗虫数量的增加,发生蝗灾的可能性不大

(3)

或

(4)不合理;蝗虫的消亡会使营养结构被破坏,生态系统的抵抗力稳定性降低

解析:(1)由于沙漠蝗成虫能够快速迁徙,不能使用标志重捕法和样方法调查其种群密度,而沙漠蝗幼虫活动能力弱、活动范围小,可以使用样方法进行调查。

(2)据分析可知,气温和降水影响蝗虫数量变化,沙漠蝗在高温、降水较少时数量较多,而我国南方降水较多,不利于沙漠蝗数量的增加,故沙漠蝗进入我国南方的可能性不大。

(3)摄入量=同化量+粪便量,同化量=呼吸散失的能量+用于自身生长、发育、繁殖的能量,初级消费者粪便中的能量属于生产者同化的能量。能量流经蝗虫(初级消费者,第二营养级)的示意图为:

或

(4)蝗虫的消亡会使营养结构被破坏,生态系统的抵抗力稳定性降低,不适合对蝗虫进行灭绝处理。

1.调查发现某种蜣螂提高了“生活品位”,不仅吃粪便,还取食蜈蚣、千足虫等。与普通蜣螂相比,这种蜣螂后腿卷曲,便于捕猎,头部窄而长,便于进食千足虫等的内脏。由此能得出的结论是( )

A.从生态系统成分看,这种蜣螂既是消费者又是分解者

B.从进化的角度看,这种蜣螂与普通蜣螂存在生殖隔离

C.该地区的蜣螂、蜈蚣、千足虫和无机环境构成了生态系统

D.该题干中涉及2条食物链,即蜈蚣→蜣螂和千足虫→蜣螂

2.生态系统是由生物群落与无机环境相互作用而形成的统一整体。下列关于生态系统的叙述,正确的是( )

A.稻田生态系统的结构为食物链和食物网

B.以植食动物为食的肉食动物属于三级消费者

C.食物链的每一个环节土的生物都与周围的很多种生物有着错综复杂的联系

D.营养级是指处于食物链同一环节上同种生物的总和

3.在自然界中,水蚤与三刺鱼、三刺鱼与翠鸟之间存在捕食关系。科研小组利用不同密度水蚤的人工水域和悬挂在水域上的翠鸟模型,研究了饥饿状态下的三刺鱼的取食行为,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.水蚤密度、有无翠鸟模型、饥饿状态下的三刺鱼都属于自变量

B.实验过程中,三刺鱼是处于最高营养级的捕食者

C.实验过程中,翠鸟模型传递给三刺鱼的是物理信息

D.有“危险”时,三刺鱼的取食次数会随水蚤密度的增大而减少

4.某海水立体养殖生态系统中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,水下淤泥养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。该生态系统能量流动示意图如下,M、N表示营养级。下列叙述正确的是( )

A.该生态系统中的能量在M、N和遗体残骸间进行循环往复

B.立体养殖技术充分利用了群落的水平结构进行资源整合

C.生产者将60%的太阳能转化为化学能贮存下来

D.能量从M到N的传递效率约为6.3%

5.下列关于生态系统能量流动的理解和应用,正确的是( )

A.太阳能是地球的能量源头,进入到生态系统中的能量,最终都将以热能形式散失

B.流经某一个生态系统的总能量是该生态系统中所有生产者、消费者、分解者体内的能量

C.“未利用”的能量是随着地壳运动掩埋在地下经过长期的地质作用成为煤、石油等化学燃料中的能量

D.“桑基鱼塘”生产方式中蚕获得了桑叶中的能量,鱼获得了蚕粪中的能量,桑树获得了塘泥里腐殖质中的能量

6.碳中和是指CO2吸收量和CO2排放量达到平衡,实现CO2的“零排放”,碳循环是实现碳中和的重要途径。下列说法错误的是( )

A.碳循环是指CO2在生物群落和无机环境间的循环过程

B.大气中的CO2主要通过绿色植物的光合作用进入生物群落

C.水电、风电和光伏等新能源技术的应用有利于减少CO2排放

D.植树造林、增加绿地面积有助于降低大气中CO2浓度

7.如图为部分碳循环示意图,下列叙述正确的是( )

A.①⑦⑧过程主要以CO2的形式进行,②③④⑤⑥过程以有机物的形式进行

B.生产者为第一营养级,①②⑥⑧之和为生产者固定的总能量

C.根瘤菌与豆科植物互利共生时,其生命活动所需的有机碳来自⑥过程

D.图中由生产者、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ构成的食物链中,能量流动是单向流动、逐级递减的

8.高原鼠兔是青藏高原上的小型植食性动物,可大量啃食牧草,其洞穴常成为小鸟赖以生存的巢穴。若小鸟发现附近有猛禽,就会立刻扑扇翅膀并高声鸣叫,为鼠兔示警。鼠兔是藏狐的主要食物来源,而藏獒经常咬死藏狐。下列相关叙述正确的是( )

A.鼠兔、藏狐和藏獒之间形成一条食物链

B.小鸟为鼠兔传递的信息类型只有物理信息

C.一只藏獒捕食一只藏狐,将获得其10%~20%的能量

D.人类投放有毒物质控制鼠兔的种群密度,属于化学防治

9.昆虫等动物分泌的性外激素能在同种生物的两性之间互通性信息,引诱异性来交配。根据这一原理,研究人员利用活雌虫、性外激素粗提物或其类似物作诱饵来防治害虫,并取得了一定成效。下列叙述错误的是( )

A.性外激素通过体液运输在个体间传递信息

B.性外激素互通性信息有利于昆虫种群的繁衍

C.诱杀雄虫能使性别比例失衡进而降低害虫的种群密度

D.利用性外激素防治农业害虫的方法属于生物防治

10.高原兔是高寒草甸生态系统中的一种常见动物,常穴居于草地中,天敌有赤狐等。研究人员通过调查绘制了高原兔种群数量Nt-1/Nt值随时间变化的曲线(不考虑迁入和迁出),下列说法错误的是( )

A.c~e段高原兔的出生率小于死亡率

B.可用标记重捕法调查高原兔的种群密度

C.高原兔感受到赤狐粪、尿的气味后会立即躲入洞穴,周围的兔见此情景也会紧跟着跑入洞穴躲避,这个过程中传递的信息有化学信息和行为信息

D.高寒草甸生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低

11.北极北部冰雪覆盖的荒原地带和北极南部森林群落之间的过渡地区被称为苔原。在苔原生态系统中,动植物种类稀少,其他生物大都直接或间接依靠地衣来维持生命活动。而热带雨林地区的物种资源十分丰富,当遭到一定程度破坏时可以保持原状。相关叙述中正确的是( )

A.遭到破坏,恢复原状,体现的是生态系统的抵抗力稳定性

B.苔原生态系统的物种数量相对较少,恢复力稳定性较弱,抵抗力稳定性也较弱

C.热带雨林遭到严重砍伐后,其恢复力稳定性很强

D.提高生态系统稳定性的措施之一是引入外来物种,增加生物种类,改变营养结构

12.以下实例可以说明生态系统具有自我调节能力的是( )

A.废弃多年的耕地上会逐渐生长出杂草,进而逐渐出现小灌木林

B.河流受到轻微污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解消除污染

C.豆科植物能供给根瘤菌有机养料,同时能通过根瘤菌获得含氮养料

D.山区植被遭到掠夺式砍伐后,出现水土流失甚至发生泥石流

13.下列关于生态系统稳定性的叙述,正确的是( )

A.戈壁荒漠生态系统的抵抗力稳定性低,但恢复力稳定性高

B."桑基鱼塘"农业生态系统可实现对能量的多级利用,提高了能量传递效率

C.生态系统中各种消费者的存在促进了生态系统的物质循环并使其更加稳定

D.引入外来物种可以增加生态系统的组分,是提高生态系统稳定性的最好措施

14.养殖技术人员对某人工池塘(需要补充饵料)生态系统的营养结构和能量流动情况调查后,得到了图甲所示的食物网,图乙表示某2hm2面积的小岛上,存在着的一条主要的食物链及其能量传递示意图[图中数字为能量数值单位是J/(m2 a)]。

(1)流经人工池塘生态系统的总能量是______,图甲生物中,含能量最少的是______。

(2)该小岛生态系统的组成成分除了上述生物所属的成分外,还包括______。

(3)据图计算,从田鼠到蛇的能量传递效率是______。

(4)蛇能够利用舌感知田鼠留下的气味去猎捕后者,田鼠同样也能够依据蛇的气味或行为躲避猎捕。可见,信息能够______。

15.沙漠蝗是非洲、亚洲热带荒漠地区的河谷、绿洲上的重大农业害虫,飞行能力强、食量大,可聚集形成巨大蝗群。沙漠蝗的数量变化也会受多种因素的影响,如图为沙漠蝗在常态下种群数量变化的曲线。据图回答下列的问题:

(1)调查某灾区沙漠蝗幼虫的种群密度宜使用样方法,原因是______________________。

(2)由图可知,蝗虫数量受___________(环境因素)的影响。有人担心沙漠蝗可能进入我国南方并造成蝗灾,请据图判断沙漠蝗进入我国南方的可能性及你的判断理由:______________________。

(3)蝗虫是植食性动物,请画出能量流经蝗虫的示意图。

(4)为了防止蝗虫将给人类带来灾害,有人建议灭绝蝗虫,该建议是否合理?请结合生态系统的稳定性变化给出判断依据。

答案以及解析

1.答案:A

解析:这种蜣螂能吃粪便,属于分解者,还取食蜈蚣、千足虫等,属于消费者,A正确;根据题意分析可知,这种蜣螂与普通蜣螂之间在生活习性和形态结构上有差异,但没有研究它们之间能否自由交配或交配后代是否可育,所以无法说明它们之间是否存在生殖隔离,B错误;生态系统中除了蜣螂、蜈蚣、千足虫和非生物环境外,还应该有生产者等,所以该地区的蜣螂、蜈蚣、千足虫和非生物环境不能构成生态系统,C错误;捕食关系的食物链都是从生产者开始的,蜈蚣→蜣螂和千足虫→蜣螂都缺少生产者,因此不是食物链,D错误。

2.答案:C

解析:生态系统的结构包括生态系统的组成成分及食物链和食物网,A错误。植食动物是初级消费者,以植食动物为食的肉食动物应属于次级消费者,B错误。食物链的每一个环节上的生物都与很多种生物有复杂的捕食或竞争关系,形成了复杂的食物网,C正确。营养级是指处于食物链某一环节上的所有生物物种的总和,D错误。

3.答案:A

解析:由图可知,在无翠鸟模型的情况下,三刺鱼主要在水蚤密度高的水域取食,在有翠鸟模型的情况下,三刺鱼会改变取食策略,主要在水蚤密度低的水域取食。本题研究的是不同密度水蚤和有无翠鸟模型对饥饿状态下的三刺鱼取食行为的影响,实验的自变量是水蚤密度和有无翠鸟模型,因变量是饥饿状态下的三刺鱼取食次数,A错误。实验过程中,只是悬挂了翠鸟模型,翠鸟并不是真实存在,因此实验中三刺鱼不会被翠鸟捕食,故实验过程中,三刺鱼是处于最高营养级的捕食者,B正确。实验过程中,翠鸟模型传递给三刺鱼的是物理信息,C正确。据图可知,有翠鸟模型时,即有“危险”时,三刺鱼的取食次数会随水蚤密度的增大而减少,D正确。

4.答案:D

解析:能量不能循环往复利用,A错误;海水立体养殖利用了群落垂直结构的特点,优点是能充分利用空间和资源,B错误;植物只能把照射到植物体上太阳能的1%~2%通过光合作用转化为化学能贮存起来,C错误;由M到N的能量传递效率为386÷(3281+2826)×100%=6.3%,D正确。

5.答案:A

解析:本题主要考查对生态系统能量流动的理解。太阳能是地球的能量源头,经植物光合作用固定后进入到生态系统,并沿食物链(食物网)流动,最终在各营养级的呼吸作用和分解者的分解作用下,以热能形式散失,A正确;流经某一个生态系统的总能量是该生态系统中生产者(第一营养级)经光合作用固定的太阳能,B错误;“未利用”的能量主要是指既没有用于细胞呼吸,也没有传递给下一营养级和分解者的能量,C错误;“桑基鱼塘”生产方式中,桑树只能获取太阳能,不能从塘泥腐殖质中获取能量,D错误。

6.答案:A

解析:碳循环是指碳元素在生物群落和无机环境间的循环过程,A错误;大气中的CO2主要通过绿色植物的光合作用进入生物群落,也可通过化能合成细菌的化能合成作用进入生物群落,B正确;大气中的CO2主要来源于化石燃料的燃烧,水电、风电和光伏等新能源技术的应用有利于减少化石燃料的燃烧,减少CO2排放,C正确;植树造林、增加绿地面积有助于绿色植物通过光合作用吸收更多的CO2,进而降低大气中CO2浓度,D正确。

7.答案:A

解析:图中I代表非生物环境中的CO2,Ⅱ、Ⅲ是消费者,Ⅳ是分解者。碳在生物群落和非生物环境之间(即图中①⑦⑧)主要以CO2的形式进行循环,碳在生物群落内部(即图中②③④⑤⑥)以有机物形式进行流动,A正确;图中生产者为第一营养级,①为生产者固定的总能量,B错误;根瘤菌是消费者,因此它与豆科植物互利共生时,其生命活动所需的有机碳应该来自②,而不是⑥,C错误;图中由生产者、Ⅱ、Ⅲ可以构成食物链,而Ⅳ为分解者,不参与食物链的组成,D错误。

8.答案:D

解析:一条食物链的起始端必须为生产者,鼠兔、藏狐和藏獒都是消费者,不能形成一条食物链,A错误;小鸟为鼠兔传递的信息中高声鸣叫是物理信息,扑扇翅膀属于行为信息,B错误;能量在相邻两个营养级之间的传递效率是10~20%,此处的“营养级”是指位于食物链中某一级别的群体,而不是个体,因此一只狐捕食一只兔,狐获得的能量不一定是兔所同化能量的10~20%,C错误;人类投放有毒物质控制鼠兔的种群密度,是化学物质(有毒物质)直接杀死鼠兔,属于化学防治,D正确。

9.答案:A

解析:本题主要考查生物间的信息交流,考查学生的理解能力。据题意可知,性外激素在个体间传递信息,因此性外激素不是通过体液运输传递的,而是通过空气等传递的,A项错误。

10.答案:A

解析:c~e段Nt+1/Nt值大于1,说明种群数量在这个时间段内是增加的,故高原兔的出生率大于死亡率,A错误;高原兔活动能力强,活动范围广,故可用标记重捕法调查其种群密度,B正确;高原兔感受到赤狐粪、尿的气味后会立即躲入洞穴,周围的兔见此情景,也会紧跟着跑入洞穴躲避,这个过程中粪、尿的气味属于化学信息,高原兔跑入洞穴躲避敌害属于行为信息,C正确;由于气候条件的限制,高寒草甸生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低,D正确。

11.答案:B

解析:本题主要考查生态系统的稳定性。抵抗干扰,保持原状,属于抵抗力稳定性,遭到破坏,恢复原状,属于恢复力稳定性,A错误;苔原生态系统的物种数量相对较少,恢复力稳定性和抵抗力稳定性都弱,B正确;热带雨林生态系统抵抗力稳定性较强,但是遭到严重的破坏后恢复很慢,所以恢复力稳定性较弱,C错误;增加生态系统内各营养级生物的种类,能增加营养结构的复杂程度,提高生态系统的稳定性,但不是随意引入外来物种,改变其营养结构,D错误。

12.答案:B

解析:生态系统的自我调节能力是指生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。河流受到轻微污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解消除污染,可以说明生态系统具有一定的自我调节能力,B符合题意。

13.答案:C

解析:A、戈壁荒漠生态系统的环境条件恶劣,其抵抗力稳定性和恢复力稳定性都低,A错误;B、“桑基鱼塘”农业生态系统可实现对能量的多级利用,大大提高了能量利用率,而不是能量传递效率,B错误;C、生态系统中各种消费者的存在促进了生态系统的物质循环并使其更加稳定,C正确;D、引入外来物种有可能成为入侵物种,导致生态系统稳定性受到破坏,D错误。故选:C。

14.答案:(1)生产者浮游植物固定的太阳能总量及人工投喂的饲料中的有机物中所含有的能量之和;黑鱼

(2)非生物的物质及分解者

(3)3.5%

(4)能够调节生物的种间关系

解析:(1)该生态系统的总能量为生产者浮游植物固定的太阳能总量及人工投喂的饲料中的有机物中所含有的能量之和。生态系统的能量流动特点是单向流动、逐级递减,位于食物链顶端的动物所获能量最少,所以黑鱼所含能量最少。

(2)图中所示有非生物的能量,生物有生产者和消费者,此外小岛生态系统的组成成分还应包括非生物的物质和分解者。

(3)传递效率是下一营养级同化量占上一营养级同化量的百分比。从田鼠到蛇的能量传递效率为245÷7000=3.5%。

(4)蛇能够感知田鼠留下的气味去猎捕后者,田鼠同样也能够依据蛇的气味或行为躲避猎捕,说明信息传递能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

15.答案:(1)沙漠蝗幼虫活动能力弱、活动范围小

(2)气温、降水;可能性不大,我国南方降水较多,不利于蝗虫数量的增加,发生蝗灾的可能性不大

(3)

或

(4)不合理;蝗虫的消亡会使营养结构被破坏,生态系统的抵抗力稳定性降低

解析:(1)由于沙漠蝗成虫能够快速迁徙,不能使用标志重捕法和样方法调查其种群密度,而沙漠蝗幼虫活动能力弱、活动范围小,可以使用样方法进行调查。

(2)据分析可知,气温和降水影响蝗虫数量变化,沙漠蝗在高温、降水较少时数量较多,而我国南方降水较多,不利于沙漠蝗数量的增加,故沙漠蝗进入我国南方的可能性不大。

(3)摄入量=同化量+粪便量,同化量=呼吸散失的能量+用于自身生长、发育、繁殖的能量,初级消费者粪便中的能量属于生产者同化的能量。能量流经蝗虫(初级消费者,第二营养级)的示意图为:

或

(4)蝗虫的消亡会使营养结构被破坏,生态系统的抵抗力稳定性降低,不适合对蝗虫进行灭绝处理。