高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第7课隋唐制度的变化与创新课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第7课隋唐制度的变化与创新课件(共24张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 16:46:13 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第7课隋唐制度的变化与创新

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新的新成就。

重点与难点

重点:科举制度的创立、三省六部制的确立、

租庸调制的进步作用和两税法的特点。

难点:汉唐赋税制度的变化

目录

01

选官制度

02

中枢机构

03

赋税制度

一 选官制度

(一)九品中正制

在实行察举的两汉之际,还有考试这样一个辅助性的环节,到了魏晋时代,居然倒退到全凭中正官作出一个模糊评语的地步。总之,既然不能量化考核,必然没有考核标准,结果就是“说你行你就行,不行也行”!——喻大华《帝制往事》

(1)时间:

魏晋时期

(2)定义:

九品是把人才分为九个等级;中正是官职名

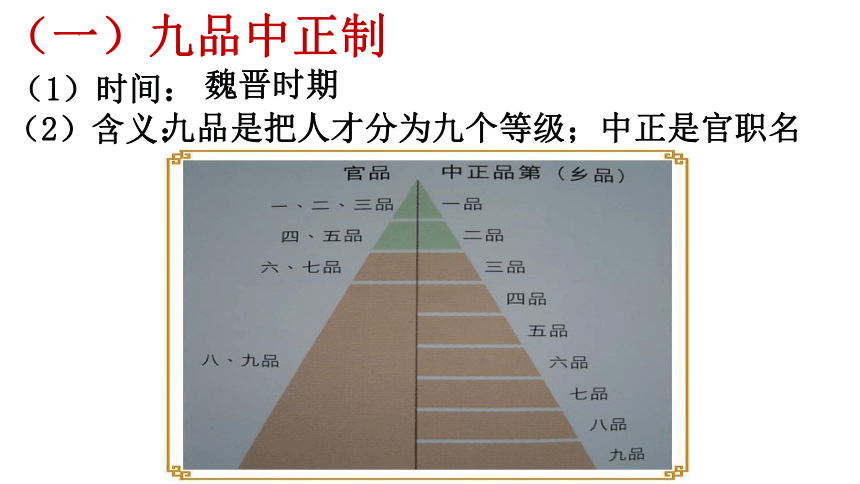

(一)九品中正制

(1)时间:

魏晋时期

(2)含义:

九品是把人才分为九个等级;中正是官职名

九品中正制图

(一)九品中正制

(1)时间:

魏晋时期

(2)含义:

九品是把人才分为九个等级;中正是官职名

(3)标准:

家世门第

材料一:九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈哉!—《晋书·段灼传》

材料二:中正评定人才,越来越依据士人的家世,父祖为高官者,在选举上占了越来越大的便宜。久而久之,门第高者品级就高,门第低者品级就低,朝廷任命中正官时,往往要征求本地出身的高官们的意见,连中正本身的公正性也逐渐丧失。终于形成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。

—张鸣《中国古代政治制度史导论》

(4)结果:

随着士族的没落,九品中正制无法继续

(二)科举制度

1.背景:

材料:肤脆骨柔,不堪行步,体羸气弱,不耐寒暑,

坐死仓猝者,往往而然。

—颜之推:《颜氏家训·涉务》

材料:缙绅家非弈叶科第,富贵难以长守。

——王士性《广志绎》

九品中正制不适应官僚队伍的需要

2.科举制度发展历程

(二)科举制度

1)隋文帝:

2)隋炀帝:

3)唐太宗:

4)武则天:

5)唐玄宗:

分科考试

2.科举制度发展历程

(二)科举制度

1)隋文帝:

2)隋炀帝:

3)唐太宗:

4)武则天:

5)唐玄宗:

分科考试

正式形成

2.科举制度发展历程

(二)科举制度

1)隋文帝:

2)隋炀帝:

3)唐太宗:

4)武则天:

5)唐玄宗:

分科考试

正式形成

增加科目

武举殿试

提高地位

材料一:自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。 —唐·郑樵

朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。—宋·汪洙《神童诗》

材料二:天下英雄入吾彀[gòu]中矣。 —唐太宗

材料三 : (科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。—丁韪良《西学考略》

。

3.科举制度的作用

1)科举制扩大了统治的基础

2)提高了官员的文化素质

3)加强了中央集权。

4)对西方有一定影响

隋朝时,科举制度形成。唐朝时,继承并完善科举制度。与九品中正制相比,科举制度( )

A.按品德和家世选拔人才

B.由中正官评定人才

C.缩小了人才的选拔范围

D.更加的公开和公平

答案:D

解析:九品中正制注重依据德才来选取官吏,但是在后期被世家

大族垄断,而科举制度是注重人才的学识,通过考试选拔人才的

制度,显示出更加的公开和公平,故答案为D项;

A、B两项是九品中正制的选拔人才方法,排除;

科举制扩大了人才的选拔范围,C项错误。

二 中央机构---三省六部制

(一)、三省六部制的演变

1)魏晋时期:

2)隋文帝:

3)唐太宗:

形成三省

正式确立

扩大宰相范围

(二)三省六部制的职能

是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

(三)三省六部制的作用

西汉 秦朝到武帝前

武帝后

东汉

魏晋南北朝

隋唐

中国古代中央机构演进

三公九卿制

丞相集决策、行政于一身

中朝

削弱相权加强皇权

尚书台

加强皇权

三省

三省共同辅助决策

三省六部制

分化相权,加强皇权

三 赋税制度

1.魏晋:开始实行 租调 制,按户征收粮和绢帛。

2.北魏:孝文帝改革,颁布 均田令 ,受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

①内容:除租、调外,男子不去服徭役可以纳绢或布代役,称为 庸 。

②影响:以庸代役保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

(4)唐朝后期:两税法

①背景: 土地买卖 和兼并之风盛行,均田制无法推行,政府财政收入锐降。

②780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。内容:每户按人丁和资产缴纳 户税 ,按田亩缴纳 地税 ,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。

③影响:两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。改变了自战国以来以 人丁 为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

隋唐制度的变化与创新

九品中正制

隋文帝——分科考试

隋炀帝——正式形成

唐太宗——增加科目

武则天——武举和殿试

唐玄宗——提高地位

科举制

中央官制——三省六部制

租调制与均田令(魏晋时期)

均田令(孝文帝)

租庸调制(唐初)

两税法(唐德宗)

选官制度

赋税制度

促进了统一

多民族封建

国家的发展

课堂小结

1.唐初,门下省“掌出纳帝命”“佐天子而统大政”。门下省官员如侍中、黄门侍郎等,不仅审查百官奏章并向皇帝提出建议对策,甚至可以驳回皇帝诏书。由此可见,唐初门下省官员A.审核诏书、建言献策 B.起草诏书、负责决策C.统领行政、分管六部 D.擅权乱政、专横跋扈2.《贞观政要》记载贞观三年,唐太宗强调,中书省、门下省官员“若惟署诏赦,行文书而已,人谁不堪...自今诏敕疑有不稳便,必须执言,无得妄有畏惧,知而寝默”。这说明唐代设三省的目的是()A.提高行政效率 B.分散宰相权力C.减少决策失误 D.加强中央集权

课后巩固

3.白居易在《重赋》中评价两税法:“国家定两税,本意在忧人...税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠, 敛索无冬春。”材料表明( )A.两税法改变了征税标准 B.两税法扩大了征税来源C.两税法增加了政府收入 D.两税法加重了 百姓负担4.唐初,中书省依据君主意见出令,门下省审查而封驳之,但门下省官员多有阿旨顺情,严重失职的情况。君主不满门下省官员的作为,遂将门下省的封驳权分散给中书与尚书二省,最终废止。这反映出()A.三省分权提高了行政的科学性 B.相权不断削弱直至被取消C.专制体制制约了封驳权的行使 D.君主高度信任中书省和尚书省

感谢听讲!

第7课隋唐制度的变化与创新

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新的新成就。

重点与难点

重点:科举制度的创立、三省六部制的确立、

租庸调制的进步作用和两税法的特点。

难点:汉唐赋税制度的变化

目录

01

选官制度

02

中枢机构

03

赋税制度

一 选官制度

(一)九品中正制

在实行察举的两汉之际,还有考试这样一个辅助性的环节,到了魏晋时代,居然倒退到全凭中正官作出一个模糊评语的地步。总之,既然不能量化考核,必然没有考核标准,结果就是“说你行你就行,不行也行”!——喻大华《帝制往事》

(1)时间:

魏晋时期

(2)定义:

九品是把人才分为九个等级;中正是官职名

(一)九品中正制

(1)时间:

魏晋时期

(2)含义:

九品是把人才分为九个等级;中正是官职名

九品中正制图

(一)九品中正制

(1)时间:

魏晋时期

(2)含义:

九品是把人才分为九个等级;中正是官职名

(3)标准:

家世门第

材料一:九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈哉!—《晋书·段灼传》

材料二:中正评定人才,越来越依据士人的家世,父祖为高官者,在选举上占了越来越大的便宜。久而久之,门第高者品级就高,门第低者品级就低,朝廷任命中正官时,往往要征求本地出身的高官们的意见,连中正本身的公正性也逐渐丧失。终于形成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。

—张鸣《中国古代政治制度史导论》

(4)结果:

随着士族的没落,九品中正制无法继续

(二)科举制度

1.背景:

材料:肤脆骨柔,不堪行步,体羸气弱,不耐寒暑,

坐死仓猝者,往往而然。

—颜之推:《颜氏家训·涉务》

材料:缙绅家非弈叶科第,富贵难以长守。

——王士性《广志绎》

九品中正制不适应官僚队伍的需要

2.科举制度发展历程

(二)科举制度

1)隋文帝:

2)隋炀帝:

3)唐太宗:

4)武则天:

5)唐玄宗:

分科考试

2.科举制度发展历程

(二)科举制度

1)隋文帝:

2)隋炀帝:

3)唐太宗:

4)武则天:

5)唐玄宗:

分科考试

正式形成

2.科举制度发展历程

(二)科举制度

1)隋文帝:

2)隋炀帝:

3)唐太宗:

4)武则天:

5)唐玄宗:

分科考试

正式形成

增加科目

武举殿试

提高地位

材料一:自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅。 —唐·郑樵

朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。—宋·汪洙《神童诗》

材料二:天下英雄入吾彀[gòu]中矣。 —唐太宗

材料三 : (科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。—丁韪良《西学考略》

。

3.科举制度的作用

1)科举制扩大了统治的基础

2)提高了官员的文化素质

3)加强了中央集权。

4)对西方有一定影响

隋朝时,科举制度形成。唐朝时,继承并完善科举制度。与九品中正制相比,科举制度( )

A.按品德和家世选拔人才

B.由中正官评定人才

C.缩小了人才的选拔范围

D.更加的公开和公平

答案:D

解析:九品中正制注重依据德才来选取官吏,但是在后期被世家

大族垄断,而科举制度是注重人才的学识,通过考试选拔人才的

制度,显示出更加的公开和公平,故答案为D项;

A、B两项是九品中正制的选拔人才方法,排除;

科举制扩大了人才的选拔范围,C项错误。

二 中央机构---三省六部制

(一)、三省六部制的演变

1)魏晋时期:

2)隋文帝:

3)唐太宗:

形成三省

正式确立

扩大宰相范围

(二)三省六部制的职能

是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

(三)三省六部制的作用

西汉 秦朝到武帝前

武帝后

东汉

魏晋南北朝

隋唐

中国古代中央机构演进

三公九卿制

丞相集决策、行政于一身

中朝

削弱相权加强皇权

尚书台

加强皇权

三省

三省共同辅助决策

三省六部制

分化相权,加强皇权

三 赋税制度

1.魏晋:开始实行 租调 制,按户征收粮和绢帛。

2.北魏:孝文帝改革,颁布 均田令 ,受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

①内容:除租、调外,男子不去服徭役可以纳绢或布代役,称为 庸 。

②影响:以庸代役保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

(4)唐朝后期:两税法

①背景: 土地买卖 和兼并之风盛行,均田制无法推行,政府财政收入锐降。

②780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。内容:每户按人丁和资产缴纳 户税 ,按田亩缴纳 地税 ,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。

③影响:两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。改变了自战国以来以 人丁 为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

隋唐制度的变化与创新

九品中正制

隋文帝——分科考试

隋炀帝——正式形成

唐太宗——增加科目

武则天——武举和殿试

唐玄宗——提高地位

科举制

中央官制——三省六部制

租调制与均田令(魏晋时期)

均田令(孝文帝)

租庸调制(唐初)

两税法(唐德宗)

选官制度

赋税制度

促进了统一

多民族封建

国家的发展

课堂小结

1.唐初,门下省“掌出纳帝命”“佐天子而统大政”。门下省官员如侍中、黄门侍郎等,不仅审查百官奏章并向皇帝提出建议对策,甚至可以驳回皇帝诏书。由此可见,唐初门下省官员A.审核诏书、建言献策 B.起草诏书、负责决策C.统领行政、分管六部 D.擅权乱政、专横跋扈2.《贞观政要》记载贞观三年,唐太宗强调,中书省、门下省官员“若惟署诏赦,行文书而已,人谁不堪...自今诏敕疑有不稳便,必须执言,无得妄有畏惧,知而寝默”。这说明唐代设三省的目的是()A.提高行政效率 B.分散宰相权力C.减少决策失误 D.加强中央集权

课后巩固

3.白居易在《重赋》中评价两税法:“国家定两税,本意在忧人...税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠, 敛索无冬春。”材料表明( )A.两税法改变了征税标准 B.两税法扩大了征税来源C.两税法增加了政府收入 D.两税法加重了 百姓负担4.唐初,中书省依据君主意见出令,门下省审查而封驳之,但门下省官员多有阿旨顺情,严重失职的情况。君主不满门下省官员的作为,遂将门下省的封驳权分散给中书与尚书二省,最终废止。这反映出()A.三省分权提高了行政的科学性 B.相权不断削弱直至被取消C.专制体制制约了封驳权的行使 D.君主高度信任中书省和尚书省

感谢听讲!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进