【核心素养目标】粤教版八上第二章第2节《气候》教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】粤教版八上第二章第2节《气候》教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 16:32:19 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

粤教版八年级上册地理第二章第2节《气候》教案

课题 气候 单元 二 学科 地理 年级 八年级

教材分析 本节讲授的内容是我国的气候,包含“气候类型复杂多样”、“季风气候显著”、“我国灾害性天气”三部分内容,这与我们的生活生产极为密切,教学内容有很强的实践性,学生学起来会感觉到亲切和实用。但是,中国的气候这节课难度大,学生不易理解,这节课又是本章的重点。

学习目标 区域认知:1. 读1月、7月平均气温分布图,归纳我国冬季和夏季气温分布的特点。2.判读我国年降水量分布图和降水逐月分配图,归纳出我国年降水量时空分布的特点。综合思维能力:1.分析我国冬夏季气温的形成原因。2.分析归纳我国降水分布特点的形成原因。3.通过对我国温度带、干湿区分布图的判读,知道我国温度带和干湿地区的分布状况。4.归纳出我国气候的两个主要特征。地理实践力:1.开展调查观测,认识自己生活地区的气温和降水规律。2.调查自己所在地区的温度带以及气象灾害,认识气温和降水对生产和生活的影响人地协调观:认识寒潮、梅雨、台风、沙尘暴等灾害性天气及其造成的危害,了解我国是一个自然灾害频繁发生的国家,初步形成防灾和减灾意识。

重点 1.读图分析我国气温和降水的分布规律及形成原因。2.归纳出我国气候复杂多样、季风气候显著两个主要特征。

难点 1.我国冬季、夏季气温分布规律和降水分布规律的形成原因。2.通过读图能分析出我国气候复杂多样、季风气候显著两个主要特征。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 播放视频《跟着工程师学气候》,并思考回答问题:1.说一说我国的气候出现了什么样的变化?2.我国的气候有什么特点?气温和降水有什么分布规律呢? 观看视频并思考交流 利用身边的现象激发学生的探究欲望

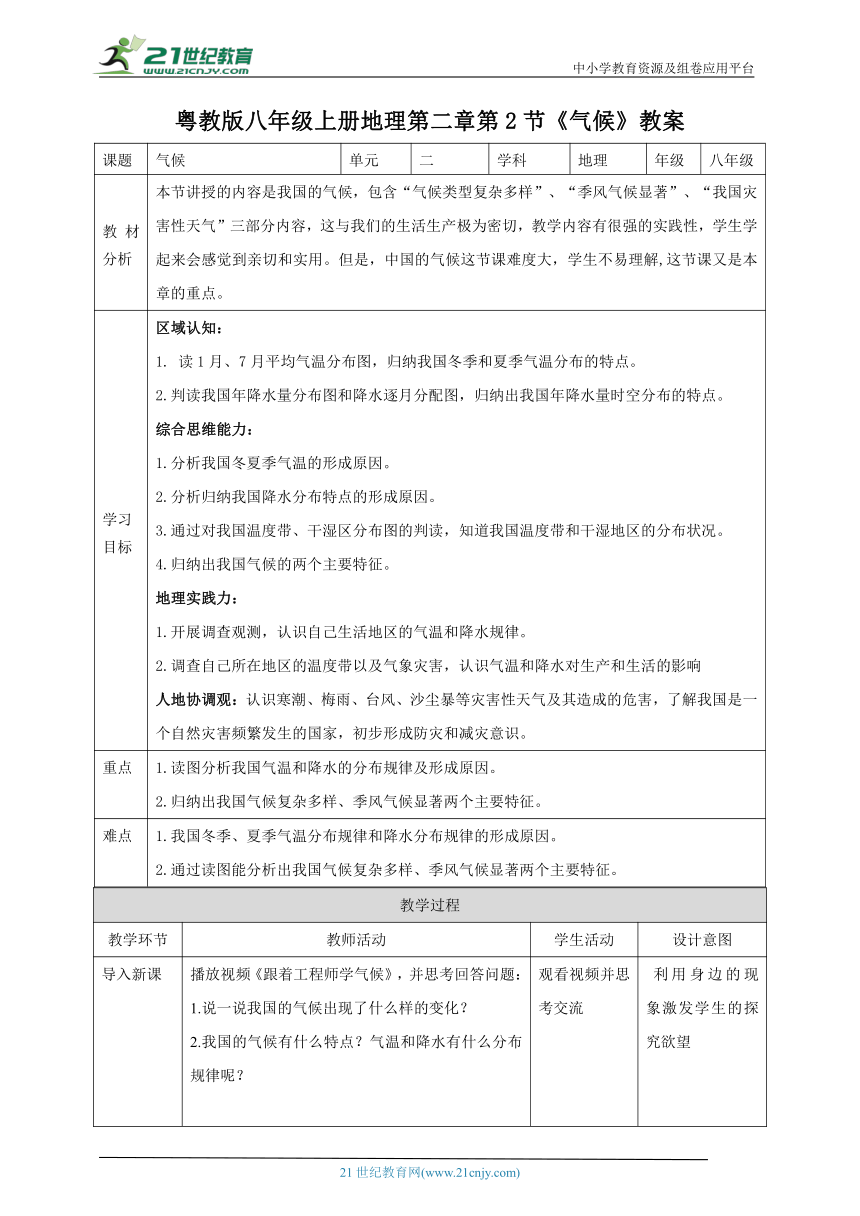

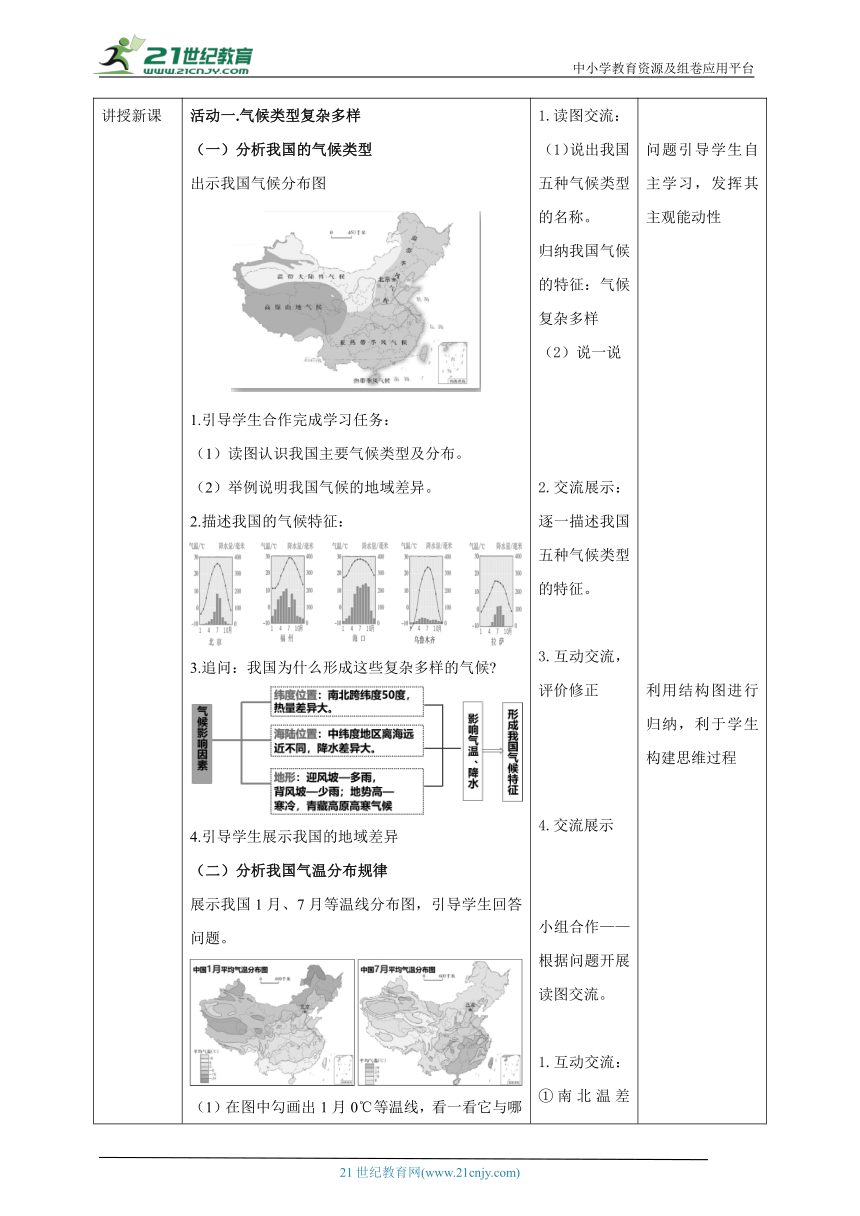

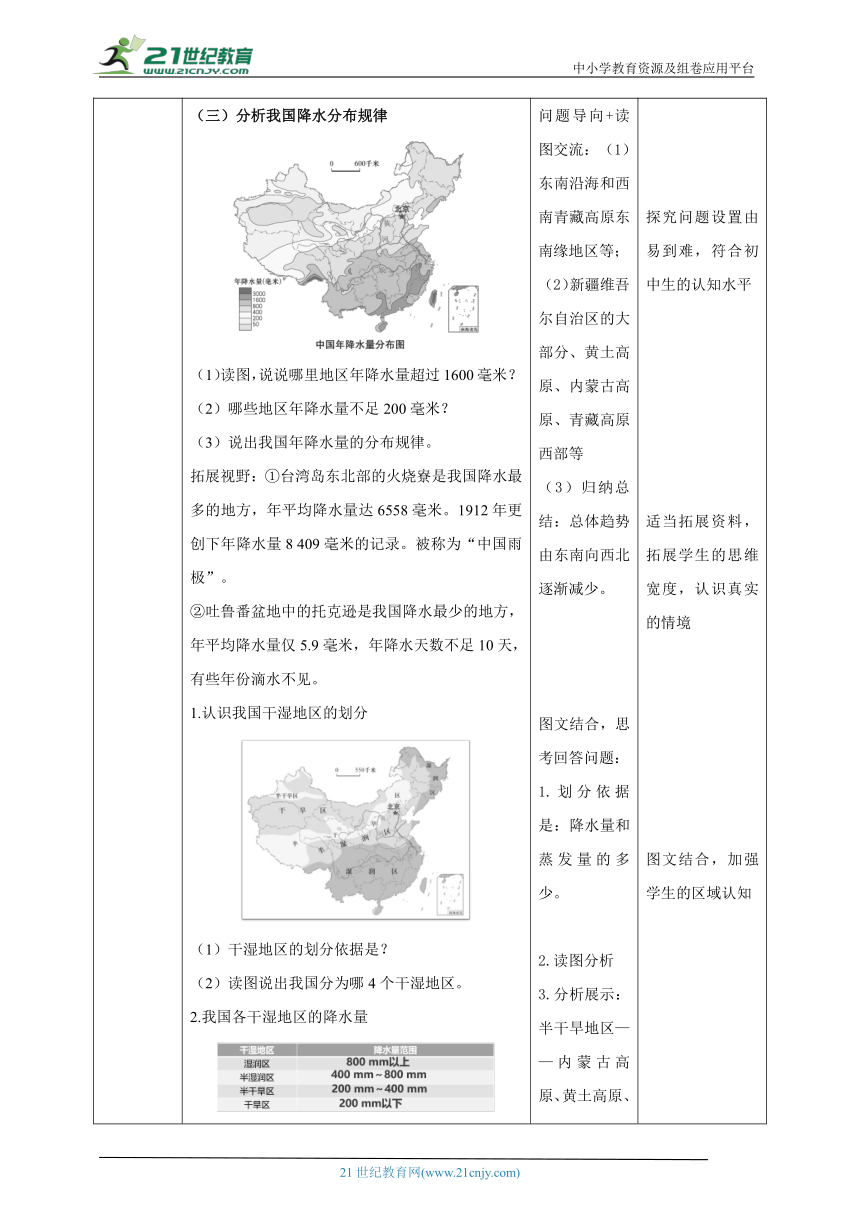

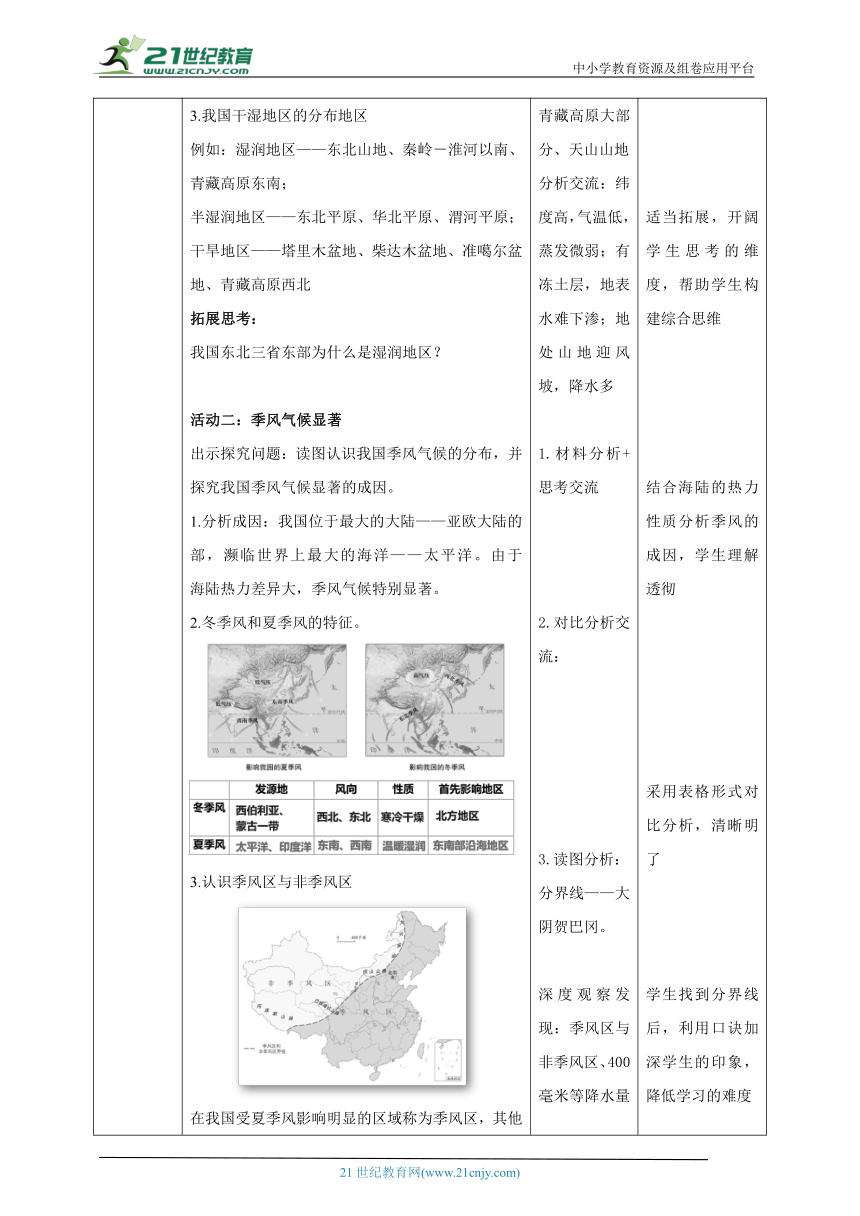

讲授新课 活动一.气候类型复杂多样(一)分析我国的气候类型出示我国气候分布图1.引导学生合作完成学习任务:(1)读图认识我国主要气候类型及分布。(2)举例说明我国气候的地域差异。2.描述我国的气候特征:3.追问:我国为什么形成这些复杂多样的气候 4.引导学生展示我国的地域差异(二)分析我国气温分布规律展示我国1月、7月等温线分布图,引导学生回答问题。(1)在图中勾画出1月0℃等温线,看一看它与哪些重要地理事物的分布大致吻合。(2)算一算,中国1月、7月平均气温南北温差分别约为多少?想一想,为什么中国夏季南北气温差异不大?(3)读图2.13,说说哪些地区年降水量超过1600毫米?哪些地区年降水量不足200毫米?说出我国年降水量的分布规律。1.我国冬季气温分布(1)海口与漠河气温相差大约多少?(2)结合中国地形图分析,0℃等温线主要经过哪些地区?(3)我国1月平均气温有什么特点?2.我国夏季气温分布(1)估算我国7月平均气温超过16℃的地方占我国总面积的比例;(2)说出我国7月平均气温分布的特点。出示图片引导学生感受我国气温的极端地方:我国冬季最冷的地方;我国夏季最热的地方;我国夏季最凉爽的地方。3.认识我国温度带的划分划分依据:根据各地获得太阳辐射的多少来划分的。请你根据我国主要地形区,说说右图各热量带的大致分布。(三)分析我国降水分布规律(1)读图,说说哪里地区年降水量超过1600毫米?(2)哪些地区年降水量不足200毫米?(3)说出我国年降水量的分布规律。拓展视野:①台湾岛东北部的火烧寮是我国降水最多的地方,年平均降水量达6558毫米。1912年更创下年降水量8 409毫米的记录。被称为“中国雨极”。②吐鲁番盆地中的托克逊是我国降水最少的地方,年平均降水量仅5.9毫米,年降水天数不足10天,有些年份滴水不见。1.认识我国干湿地区的划分(1)干湿地区的划分依据是?(2)读图说出我国分为哪4个干湿地区。2.我国各干湿地区的降水量3.我国干湿地区的分布地区例如:湿润地区——东北山地、秦岭-淮河以南、青藏高原东南;半湿润地区——东北平原、华北平原、渭河平原;干旱地区——塔里木盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、青藏高原西北拓展思考:我国东北三省东部为什么是湿润地区?活动二:季风气候显著 出示探究问题:读图认识我国季风气候的分布,并探究我国季风气候显著的成因。1.分析成因:我国位于最大的大陆——亚欧大陆的 部,濒临世界上最大的海洋——太平洋。由于 海陆热力差异大,季风气候特别显著。2.冬季风和夏季风的特征。3.认识季风区与非季风区在我国受夏季风影响明显的区域称为季风区,其他地区称为非季风区。4.归因探究分析季风区与非季风区的降水有什么不同?我国地势:西高东低。夏季温暖潮湿气流从 太平洋和印度洋吹来,带来了丰沛的降水。东部季风区降水多。知识之窗:每年6月上旬,夏季风带来的暖湿气流从东南沿海北上到长江中下游一带,与北方冷空气相遇,势均力敌,在这里形成1个月左右的连续性降水,适逢梅子黄熟之际,故称为“梅雨”。“梅雨”过后,这里天气晴朗干燥。由于烈日炎炎,沿江一带的城市最高气温可达40℃以上。5.合作探究:(1)我国季风气候显著对生产和生活的影响(2)比较中国长江以南地区与非洲、西亚同纬度地区的气候,议一议中国季风气候的优点。在世界北纬15 °~30°的纬度带上,不少地区是沙漠,我国处于这一纬度带上的长江以南地区却是“鱼米之乡”……(3)举例说明在生活中季风对我们有哪些影响?出示图片和学生的讲解相结合。活动三.我国的灾害性天气1.我国灾害性天气种类——引导学生说一说:利用图片展示:2.认识各种自然灾害:(1)沙尘暴天气主要发生在冬春季节。这是由于冬春季半干旱和干旱区降水甚少,地表极其干燥松散,抗风蚀能力很弱,当有大风刮过时,就会有大量沙尘被卷入空中,形成沙尘暴天气。(2)每年6—10月份,我国东南沿海地区经常会遇到台风袭击。台风是生成于热带海洋上的风暴,它聚集了大量的水汽和能量,中心附近的风速常超过每秒30米,经过之地,狂风暴雨,常形成洪灾,给人民的生命财产安全带来极大的威胁。但台风带来的大量降水又常常能缓解当地的旱情。(3)寒潮是指大范围的强冷空气活动,不同地区标准是有差异的。我国中央气象台规定:长江流域及其以北地区48小时内气温下降10℃以上,长江中下游最低气温达5℃以下,且陆上伴有5~7级风,海上伴有6~8级风,作为发布寒潮警报的标准。寒潮侵袭时,除有大幅度的降温外,还出现大风、风沙和降水等天气,常伴有霜冻,冬季还有结冰。3.我国东部旱涝灾害的原因归纳整理:夏季风强,北洪南干;夏季风弱,南涝北旱。4.案例探究:强降雨引发的自然灾害2010年8月7日22时许,甘肃省甘南藏族自治州舟曲县突发强降雨,县城北面的罗家峪、三眼峪泥石流下泄,由北向南冲向县城,造成沿河房屋被冲毁,泥石流阻断白龙江,形成堰塞湖。舟曲特大泥石流灾害造成当地多人遇难和失踪,严重影响了当地人民群众的生产生活。 读图交流:(1)说出我国五种气候类型的名称。归纳我国气候的特征:气候复杂多样(2)说一说2.交流展示:逐一描述我国五种气候类型的特征。3.互动交流,评价修正4.交流展示小组合作——根据问题开展读图交流。1.互动交流:①南北温差大,南方温暖,北方寒冷。②冬季气温由南向北逐渐降低。③1月0℃等温线大致延秦岭—淮河一线分布。2.描绘归纳:(1)三分之二(2)夏季,除了青藏高原外,全国大部分地区普遍高温,南北温差小。3.合作交流:读取信息将我国各温度带包含的地区填写在表格中。图中解读各热量带的热量范围以及种植的农作物问题导向+读图交流:(1)东南沿海和西南青藏高原东南缘地区等;(2)新疆维吾尔自治区的大部分、黄土高原、内蒙古高原、青藏高原西部等(3)归纳总结:总体趋势由东南向西北逐渐减少。图文结合,思考回答问题:1.划分依据是:降水量和蒸发量的多少。2.读图分析3.分析展示:半干旱地区——内蒙古高原、黄土高原、青藏高原大部分、天山山地分析交流:纬度高,气温低,蒸发微弱;有冻土层,地表水难下渗;地处山地迎风坡,降水多1.材料分析+思考交流2.对比分析交流:3.读图分析:分界线——大阴贺巴冈。深度观察发现:季风区与非季风区、400毫米等降水量线、半湿润区与半干旱区基本吻合4.合作探究:我国各地年降水量分配不均大致从东南沿海向西北内陆递减,东部季风区的降水要比西部非季风区多。理解古时:难怪古诗云“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙”呢 !5.小组合作探究:(1)与世界同纬度的其他地区相比,我国冬季气温偏低,夏季气温偏高(2)对比归纳:降水量最多的季节,也是气温最高的季节,这时也正是农作物生长旺盛的时期,雨热同期为我国季风区的农作物生长提供了极为有利的条件。(3)列举交流:1.说一说2.结合生活,说一说对这些自然灾害的认知:3.读图分析:夏季风的进退推动雨带的移动。⊙五月,雨带徘徊在华南地区;⊙六月,雨带移到长江流域,在江淮之间徘徊一月左右,形成长达一个月左右的梅雨季节;⊙七月,雨带开始向北推进,七、八月份到达华北平原、东北平原等地区。⊙九月后迅速南下,退出大陆。4.合作分析 问题引导学生自主学习,发挥其主观能动性利用结构图进行归纳,利于学生构建思维过程培养学生快速从图中提取有效信息,归纳我国冬夏季气温的分布规律充分利用地图,将信息叠加在图中,更能加深学生对本部分知识的认知探究问题设置由易到难,符合初中生的认知水平适当拓展资料,拓展学生的思维宽度,认识真实的情境图文结合,加强学生的区域认知适当拓展,开阔学生思考的维度,帮助学生构建综合思维结合海陆的热力性质分析季风的成因,学生理解透彻采用表格形式对比分析,清晰明了学生找到分界线后,利用口诀加深学生的印象,降低学习的难度帮助学生搭建思考的阶梯,助力学生综合思维的构建明确问题方向,开展小组合作学习,引导学生调动已有的知识进行分析,归纳,形成自己的地理思维模式引导学生结合生活实例去分析,去解释地理现象,注重问题探讨的科学性原则和实践性引导学生回归现实,利用搜集到的资料分析归纳图文结合,理解我国南涝北寒,或者北旱南涝的原因采用案例分析法,引导学生去理解自然灾害带给人们的危害,激发学生关注自然、保护自然的意识

课堂练习 1.我国暖温带与亚热带的分界线大致经过( )A.半湿润区与半干旱区分界线 B.长江 C.黄河 D.秦岭——淮河2.我国湿润区与半湿润区的分界线大致经过( )A.秦岭——淮河 B.暖温带与中温带的分界线 C.长江 D.黄河3.我国夏季气温的分布特别是( )A.全国普遍高温 B.南北温差大 C.东西温差大 D.地势高的地方高温,地势低的地方低温4.我国年降水量分布情况是( )A.南多北少 B.由东南沿海向西北内陆逐渐减少C.西多东少 D.由西南地区向东北地区逐渐减少 5.寒假中,小华坐火车回家,到家时原来的空旅行袋装满了他一路上脱下来的衣服,那么小华回家的路线应该是( )A.哈尔滨——广州 B.上海——南京 C.长沙——北京 D.武汉——兰州6.秦岭淮河以南的叙述,正确的是( )A.1月平均气温低于0° B.暖温带C.有河流冬季结冰 D.年降水量在800mm以上7.下列地区与温度带、干湿区对应正确的是( )A.新疆南部——暖温带——半湿润区 B.广东省——亚热带——湿润区C.济南——中温带——半湿润区 D.北京市——中温带——半湿润区读下图,完成8-9题。8.图中山脉大致与我国1月份的哪条等温线一致( )A.20℃等温线 B.0 ℃等温线C. 10℃等温线 D. -4℃等温线9.图中山脉南北两侧的温度带分别是( )A.中温带,暖温带 B.亚热带,暖温带C.亚热带,热带 D.寒温带,中温带 认真完成,当堂达标 将所学的基本内容,重点知识进行检测,加深学生对重点内容的认知

课堂小结 这一节课我们学习了……1.通过分析我国的气候类型得知我国气候具有复杂多样的特点。2.通过分析1月、7月气温分布图,我们学会了归纳冬、夏季气温分布规律。通过分析我国年降水量分布图,知道我国降水从东南沿海向西北内陆递减。3.通过分析知道我国季风气候显著的原因及季风气候对我国生产和生活的影响。4.通过查阅资料,知道我国有台风、沙尘暴等气象灾害。 互动交流

板书 理清知识之间的关系,帮助学生建立清晰的脉络,利于学生形成地理思维

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

粤教版八年级上册地理第二章第2节《气候》教案

课题 气候 单元 二 学科 地理 年级 八年级

教材分析 本节讲授的内容是我国的气候,包含“气候类型复杂多样”、“季风气候显著”、“我国灾害性天气”三部分内容,这与我们的生活生产极为密切,教学内容有很强的实践性,学生学起来会感觉到亲切和实用。但是,中国的气候这节课难度大,学生不易理解,这节课又是本章的重点。

学习目标 区域认知:1. 读1月、7月平均气温分布图,归纳我国冬季和夏季气温分布的特点。2.判读我国年降水量分布图和降水逐月分配图,归纳出我国年降水量时空分布的特点。综合思维能力:1.分析我国冬夏季气温的形成原因。2.分析归纳我国降水分布特点的形成原因。3.通过对我国温度带、干湿区分布图的判读,知道我国温度带和干湿地区的分布状况。4.归纳出我国气候的两个主要特征。地理实践力:1.开展调查观测,认识自己生活地区的气温和降水规律。2.调查自己所在地区的温度带以及气象灾害,认识气温和降水对生产和生活的影响人地协调观:认识寒潮、梅雨、台风、沙尘暴等灾害性天气及其造成的危害,了解我国是一个自然灾害频繁发生的国家,初步形成防灾和减灾意识。

重点 1.读图分析我国气温和降水的分布规律及形成原因。2.归纳出我国气候复杂多样、季风气候显著两个主要特征。

难点 1.我国冬季、夏季气温分布规律和降水分布规律的形成原因。2.通过读图能分析出我国气候复杂多样、季风气候显著两个主要特征。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 播放视频《跟着工程师学气候》,并思考回答问题:1.说一说我国的气候出现了什么样的变化?2.我国的气候有什么特点?气温和降水有什么分布规律呢? 观看视频并思考交流 利用身边的现象激发学生的探究欲望

讲授新课 活动一.气候类型复杂多样(一)分析我国的气候类型出示我国气候分布图1.引导学生合作完成学习任务:(1)读图认识我国主要气候类型及分布。(2)举例说明我国气候的地域差异。2.描述我国的气候特征:3.追问:我国为什么形成这些复杂多样的气候 4.引导学生展示我国的地域差异(二)分析我国气温分布规律展示我国1月、7月等温线分布图,引导学生回答问题。(1)在图中勾画出1月0℃等温线,看一看它与哪些重要地理事物的分布大致吻合。(2)算一算,中国1月、7月平均气温南北温差分别约为多少?想一想,为什么中国夏季南北气温差异不大?(3)读图2.13,说说哪些地区年降水量超过1600毫米?哪些地区年降水量不足200毫米?说出我国年降水量的分布规律。1.我国冬季气温分布(1)海口与漠河气温相差大约多少?(2)结合中国地形图分析,0℃等温线主要经过哪些地区?(3)我国1月平均气温有什么特点?2.我国夏季气温分布(1)估算我国7月平均气温超过16℃的地方占我国总面积的比例;(2)说出我国7月平均气温分布的特点。出示图片引导学生感受我国气温的极端地方:我国冬季最冷的地方;我国夏季最热的地方;我国夏季最凉爽的地方。3.认识我国温度带的划分划分依据:根据各地获得太阳辐射的多少来划分的。请你根据我国主要地形区,说说右图各热量带的大致分布。(三)分析我国降水分布规律(1)读图,说说哪里地区年降水量超过1600毫米?(2)哪些地区年降水量不足200毫米?(3)说出我国年降水量的分布规律。拓展视野:①台湾岛东北部的火烧寮是我国降水最多的地方,年平均降水量达6558毫米。1912年更创下年降水量8 409毫米的记录。被称为“中国雨极”。②吐鲁番盆地中的托克逊是我国降水最少的地方,年平均降水量仅5.9毫米,年降水天数不足10天,有些年份滴水不见。1.认识我国干湿地区的划分(1)干湿地区的划分依据是?(2)读图说出我国分为哪4个干湿地区。2.我国各干湿地区的降水量3.我国干湿地区的分布地区例如:湿润地区——东北山地、秦岭-淮河以南、青藏高原东南;半湿润地区——东北平原、华北平原、渭河平原;干旱地区——塔里木盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地、青藏高原西北拓展思考:我国东北三省东部为什么是湿润地区?活动二:季风气候显著 出示探究问题:读图认识我国季风气候的分布,并探究我国季风气候显著的成因。1.分析成因:我国位于最大的大陆——亚欧大陆的 部,濒临世界上最大的海洋——太平洋。由于 海陆热力差异大,季风气候特别显著。2.冬季风和夏季风的特征。3.认识季风区与非季风区在我国受夏季风影响明显的区域称为季风区,其他地区称为非季风区。4.归因探究分析季风区与非季风区的降水有什么不同?我国地势:西高东低。夏季温暖潮湿气流从 太平洋和印度洋吹来,带来了丰沛的降水。东部季风区降水多。知识之窗:每年6月上旬,夏季风带来的暖湿气流从东南沿海北上到长江中下游一带,与北方冷空气相遇,势均力敌,在这里形成1个月左右的连续性降水,适逢梅子黄熟之际,故称为“梅雨”。“梅雨”过后,这里天气晴朗干燥。由于烈日炎炎,沿江一带的城市最高气温可达40℃以上。5.合作探究:(1)我国季风气候显著对生产和生活的影响(2)比较中国长江以南地区与非洲、西亚同纬度地区的气候,议一议中国季风气候的优点。在世界北纬15 °~30°的纬度带上,不少地区是沙漠,我国处于这一纬度带上的长江以南地区却是“鱼米之乡”……(3)举例说明在生活中季风对我们有哪些影响?出示图片和学生的讲解相结合。活动三.我国的灾害性天气1.我国灾害性天气种类——引导学生说一说:利用图片展示:2.认识各种自然灾害:(1)沙尘暴天气主要发生在冬春季节。这是由于冬春季半干旱和干旱区降水甚少,地表极其干燥松散,抗风蚀能力很弱,当有大风刮过时,就会有大量沙尘被卷入空中,形成沙尘暴天气。(2)每年6—10月份,我国东南沿海地区经常会遇到台风袭击。台风是生成于热带海洋上的风暴,它聚集了大量的水汽和能量,中心附近的风速常超过每秒30米,经过之地,狂风暴雨,常形成洪灾,给人民的生命财产安全带来极大的威胁。但台风带来的大量降水又常常能缓解当地的旱情。(3)寒潮是指大范围的强冷空气活动,不同地区标准是有差异的。我国中央气象台规定:长江流域及其以北地区48小时内气温下降10℃以上,长江中下游最低气温达5℃以下,且陆上伴有5~7级风,海上伴有6~8级风,作为发布寒潮警报的标准。寒潮侵袭时,除有大幅度的降温外,还出现大风、风沙和降水等天气,常伴有霜冻,冬季还有结冰。3.我国东部旱涝灾害的原因归纳整理:夏季风强,北洪南干;夏季风弱,南涝北旱。4.案例探究:强降雨引发的自然灾害2010年8月7日22时许,甘肃省甘南藏族自治州舟曲县突发强降雨,县城北面的罗家峪、三眼峪泥石流下泄,由北向南冲向县城,造成沿河房屋被冲毁,泥石流阻断白龙江,形成堰塞湖。舟曲特大泥石流灾害造成当地多人遇难和失踪,严重影响了当地人民群众的生产生活。 读图交流:(1)说出我国五种气候类型的名称。归纳我国气候的特征:气候复杂多样(2)说一说2.交流展示:逐一描述我国五种气候类型的特征。3.互动交流,评价修正4.交流展示小组合作——根据问题开展读图交流。1.互动交流:①南北温差大,南方温暖,北方寒冷。②冬季气温由南向北逐渐降低。③1月0℃等温线大致延秦岭—淮河一线分布。2.描绘归纳:(1)三分之二(2)夏季,除了青藏高原外,全国大部分地区普遍高温,南北温差小。3.合作交流:读取信息将我国各温度带包含的地区填写在表格中。图中解读各热量带的热量范围以及种植的农作物问题导向+读图交流:(1)东南沿海和西南青藏高原东南缘地区等;(2)新疆维吾尔自治区的大部分、黄土高原、内蒙古高原、青藏高原西部等(3)归纳总结:总体趋势由东南向西北逐渐减少。图文结合,思考回答问题:1.划分依据是:降水量和蒸发量的多少。2.读图分析3.分析展示:半干旱地区——内蒙古高原、黄土高原、青藏高原大部分、天山山地分析交流:纬度高,气温低,蒸发微弱;有冻土层,地表水难下渗;地处山地迎风坡,降水多1.材料分析+思考交流2.对比分析交流:3.读图分析:分界线——大阴贺巴冈。深度观察发现:季风区与非季风区、400毫米等降水量线、半湿润区与半干旱区基本吻合4.合作探究:我国各地年降水量分配不均大致从东南沿海向西北内陆递减,东部季风区的降水要比西部非季风区多。理解古时:难怪古诗云“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙”呢 !5.小组合作探究:(1)与世界同纬度的其他地区相比,我国冬季气温偏低,夏季气温偏高(2)对比归纳:降水量最多的季节,也是气温最高的季节,这时也正是农作物生长旺盛的时期,雨热同期为我国季风区的农作物生长提供了极为有利的条件。(3)列举交流:1.说一说2.结合生活,说一说对这些自然灾害的认知:3.读图分析:夏季风的进退推动雨带的移动。⊙五月,雨带徘徊在华南地区;⊙六月,雨带移到长江流域,在江淮之间徘徊一月左右,形成长达一个月左右的梅雨季节;⊙七月,雨带开始向北推进,七、八月份到达华北平原、东北平原等地区。⊙九月后迅速南下,退出大陆。4.合作分析 问题引导学生自主学习,发挥其主观能动性利用结构图进行归纳,利于学生构建思维过程培养学生快速从图中提取有效信息,归纳我国冬夏季气温的分布规律充分利用地图,将信息叠加在图中,更能加深学生对本部分知识的认知探究问题设置由易到难,符合初中生的认知水平适当拓展资料,拓展学生的思维宽度,认识真实的情境图文结合,加强学生的区域认知适当拓展,开阔学生思考的维度,帮助学生构建综合思维结合海陆的热力性质分析季风的成因,学生理解透彻采用表格形式对比分析,清晰明了学生找到分界线后,利用口诀加深学生的印象,降低学习的难度帮助学生搭建思考的阶梯,助力学生综合思维的构建明确问题方向,开展小组合作学习,引导学生调动已有的知识进行分析,归纳,形成自己的地理思维模式引导学生结合生活实例去分析,去解释地理现象,注重问题探讨的科学性原则和实践性引导学生回归现实,利用搜集到的资料分析归纳图文结合,理解我国南涝北寒,或者北旱南涝的原因采用案例分析法,引导学生去理解自然灾害带给人们的危害,激发学生关注自然、保护自然的意识

课堂练习 1.我国暖温带与亚热带的分界线大致经过( )A.半湿润区与半干旱区分界线 B.长江 C.黄河 D.秦岭——淮河2.我国湿润区与半湿润区的分界线大致经过( )A.秦岭——淮河 B.暖温带与中温带的分界线 C.长江 D.黄河3.我国夏季气温的分布特别是( )A.全国普遍高温 B.南北温差大 C.东西温差大 D.地势高的地方高温,地势低的地方低温4.我国年降水量分布情况是( )A.南多北少 B.由东南沿海向西北内陆逐渐减少C.西多东少 D.由西南地区向东北地区逐渐减少 5.寒假中,小华坐火车回家,到家时原来的空旅行袋装满了他一路上脱下来的衣服,那么小华回家的路线应该是( )A.哈尔滨——广州 B.上海——南京 C.长沙——北京 D.武汉——兰州6.秦岭淮河以南的叙述,正确的是( )A.1月平均气温低于0° B.暖温带C.有河流冬季结冰 D.年降水量在800mm以上7.下列地区与温度带、干湿区对应正确的是( )A.新疆南部——暖温带——半湿润区 B.广东省——亚热带——湿润区C.济南——中温带——半湿润区 D.北京市——中温带——半湿润区读下图,完成8-9题。8.图中山脉大致与我国1月份的哪条等温线一致( )A.20℃等温线 B.0 ℃等温线C. 10℃等温线 D. -4℃等温线9.图中山脉南北两侧的温度带分别是( )A.中温带,暖温带 B.亚热带,暖温带C.亚热带,热带 D.寒温带,中温带 认真完成,当堂达标 将所学的基本内容,重点知识进行检测,加深学生对重点内容的认知

课堂小结 这一节课我们学习了……1.通过分析我国的气候类型得知我国气候具有复杂多样的特点。2.通过分析1月、7月气温分布图,我们学会了归纳冬、夏季气温分布规律。通过分析我国年降水量分布图,知道我国降水从东南沿海向西北内陆递减。3.通过分析知道我国季风气候显著的原因及季风气候对我国生产和生活的影响。4.通过查阅资料,知道我国有台风、沙尘暴等气象灾害。 互动交流

板书 理清知识之间的关系,帮助学生建立清晰的脉络,利于学生形成地理思维

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)