2022-2023学年度部编版(五四学制)中考专项训练 诗歌鉴赏专题(解析版)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年度部编版(五四学制)中考专项训练 诗歌鉴赏专题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-10 22:26:46 | ||

图片预览

文档简介

绝密★启用前

诗歌鉴赏专题

2022-2023学年度部编版(五四学制)

中考专项训练

考试时间:100分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(非选择题)

一、诗歌鉴赏

阅读李清照的两首词,完成下面小题。

如梦令

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

武陵春

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟,只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

1.对《如梦令》一词,赏析有误的一项是( )

A.本词记叙的是词人一段美好的回忆,洋溢着浓厚的生活气息。

B.“惊”既写出了船行之快,又生动地写出停栖在小洲上的鸥鹭被惊吓得惊慌失措的情态。

C.词人沉醉于山光水色、鸟语花香之中,直至醉意渐沉、兴尽晚归,其情感始终是欢快愉悦的。

D.朗读时,第一二句节奏可划分为“常记/溪亭/日暮,沉醉/不知/归路”。

2.找出《武陵春》中化虚为实地描写愁思的句子并加以赏析

3.请说说这两首诗表达的情感有何不同。

阅读下面这首古诗,完成各题。

关雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

4.统领《关雎》全篇的诗句是__________________________

5.诗中多采用重章叠句的形式,这种表达方式有什么作用?

6.这首诗表现了我国古代劳动人民怎样的思想感情?

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身,怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春,今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

7.对这首诗歌分析错误的一项是( )

A.首联写自己被弃置在巴山楚水这个凄凉的地方,度过了二十多年,他含了诗人无限的辛酸。

B.颔联写归来后的感触,引用典故,隐含他对当时统治者的不满,和因人事变迁而产生的生疏、怅惘的心情。

C.颈联中诗人以“沉舟”“病树”比喻前人,表达出诗人要在前人失败之后继续向成功迈进的积极进取的情怀。

D.尾联既是对友人关怀的感谢,也是和友人共勉,表现了诗人坚定的意志和乐观的精神,也给友人以鼓舞。

8.说说你对“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”这一千古名句的理解。

观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

9.对这首诗的理解不恰当的一项是( )

A.开篇点题,交代了观察的方位、地点及观察的对象,“观”字统领全篇。

B.“水何澹澹,山岛辣峙。”描写了大海的静景,使人感到海边景色的壮丽多姿。

C.“洪波涌起”中的“涌”字,不仅让我们看到了大海波涌连天的形态,而且仿佛听到了惊涛拍岸的声音。

D.诗的最后两句“幸甚至载,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。

10.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”表达了怎样的思想感情?

东栏①梨花

苏轼

梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城。

惆怅东栏一株雪,人生看得几清明②。

【注】①东栏:指诗人当时居住的庭院门口的栏杆。②清明:清澈明朗。

【创作背景】此诗作于北宋熙宁十年(1077),当时苏轼已经四十—岁,经历了众多的家庭变故,母亲、妻子、父亲相继辞世。在政治上,因为王安石变法而引起的新旧党争,苏轼离开京城,带着淡淡的忧愁,在地方为官。熙宁九年(1076)冬天,苏轼离开密州(今山东潍坊诸城),接任苏东坡密州知府职位的是孔宗翰。第二年春天,苏轼到徐州赴任,写了五首绝句给孔宗翰。这是其中的一首。

11.下列对这首诗的理解和赏析不正确的一项是( )

A.第二句用静态描写满城飞舞的柳絮,“春风不解禁杨花,蒙蒙乱扑行人面”,烘托出春意之浓,春愁之深:同时柳絮点出梨花盛开的季节,衬托出梨花盛开的欢喜心情。

B.第三句写诗人惆怅地站在东栏旁,梨树上满是洁白的梨花,同时柳絮在飘,落在作者身上,作者也成了“一株雪”。

C.本诗的诗眼是“惆怅”一词。作者由花开花谢、春光易逝想到人生短暂、年华似水,“惆怅”一词中包含作者对生命短促的感慨和无奈。

D.最后一句,人生看得几清明,人生能有几次清明,这是补足前句“惆怅”的内容,更增添悲凉的气氛。

12.诗歌是怎样描写“梨花”的?写“柳深青”有什么目的?

思吴江歌

张翰

秋风起兮木叶飞,吴江水兮鲈正肥。

三千里兮家未归,恨难禁兮仰天悲。

13.请根据全诗赏析“秋风起兮木叶飞”一句。

14.请说说这首诗表达了诗人怎样的情感?

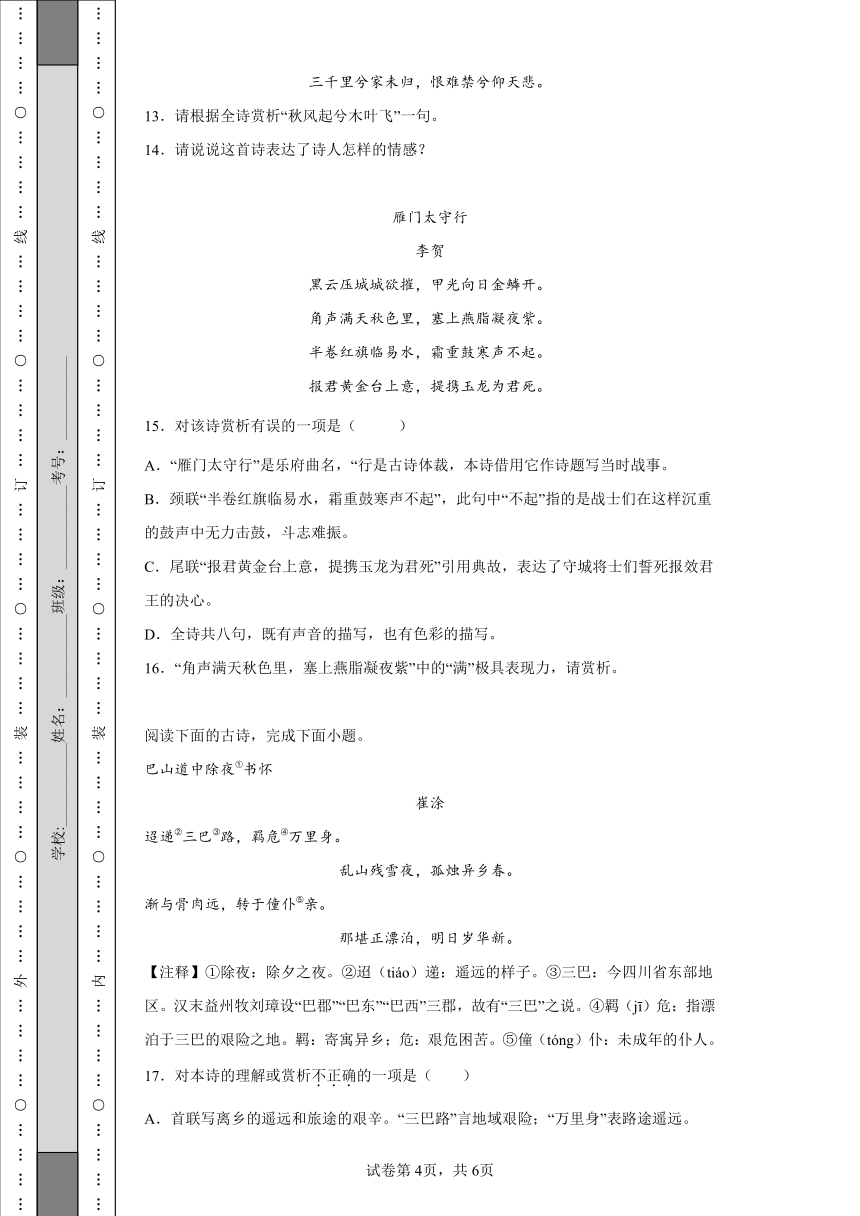

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

15.对该诗赏析有误的一项是( )

A.“雁门太守行”是乐府曲名,“行是古诗体裁,本诗借用它作诗题写当时战事。

B.颈联“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”,此句中“不起”指的是战士们在这样沉重的鼓声中无力击鼓,斗志难振。

C.尾联“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”引用典故,表达了守城将士们誓死报效君王的决心。

D.全诗共八句,既有声音的描写,也有色彩的描写。

16.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”中的“满”极具表现力,请赏析。

阅读下面的古诗,完成下面小题。

巴山道中除夜①书怀

崔涂

迢递②三巴③路,羁危④万里身。

乱山残雪夜,孤烛异乡春。

渐与骨肉远,转于僮仆⑤亲。

那堪正漂泊,明日岁华新。

【注释】①除夜:除夕之夜。②迢(tiáo)递:遥远的样子。③三巴:今四川省东部地区。汉末益州牧刘璋设“巴郡”“巴东”“巴西”三郡,故有“三巴”之说。④羁(jī)危:指漂泊于三巴的艰险之地。羁:寄寓异乡;危:艰危困苦。⑤僮(tóng)仆:未成年的仆人。

17.对本诗的理解或赏析不正确的一项是( )

A.首联写离乡的遥远和旅途的艰辛。“三巴路”言地域艰险;“万里身”表路途遥远。

B.颈联写诗人因长期客居,与亲人情感疏远,与僮仆日渐亲近的情感转变,“僮仆亲”直接表现诗人孤独的处境与生活的困窘。

C.尾联中的“明日”紧扣题中的“除夜”二字,于篇末点题,强烈地表达了诗人不堪忍受异乡漂泊,希望早日结束羁旅生涯的愿望。

D.全诗语言朴素,铅华皆无,于平实之处涌动真情,情韵幽绝,感人至深。

18.请赏析颔联“乱山残雪夜,孤烛异乡春”。

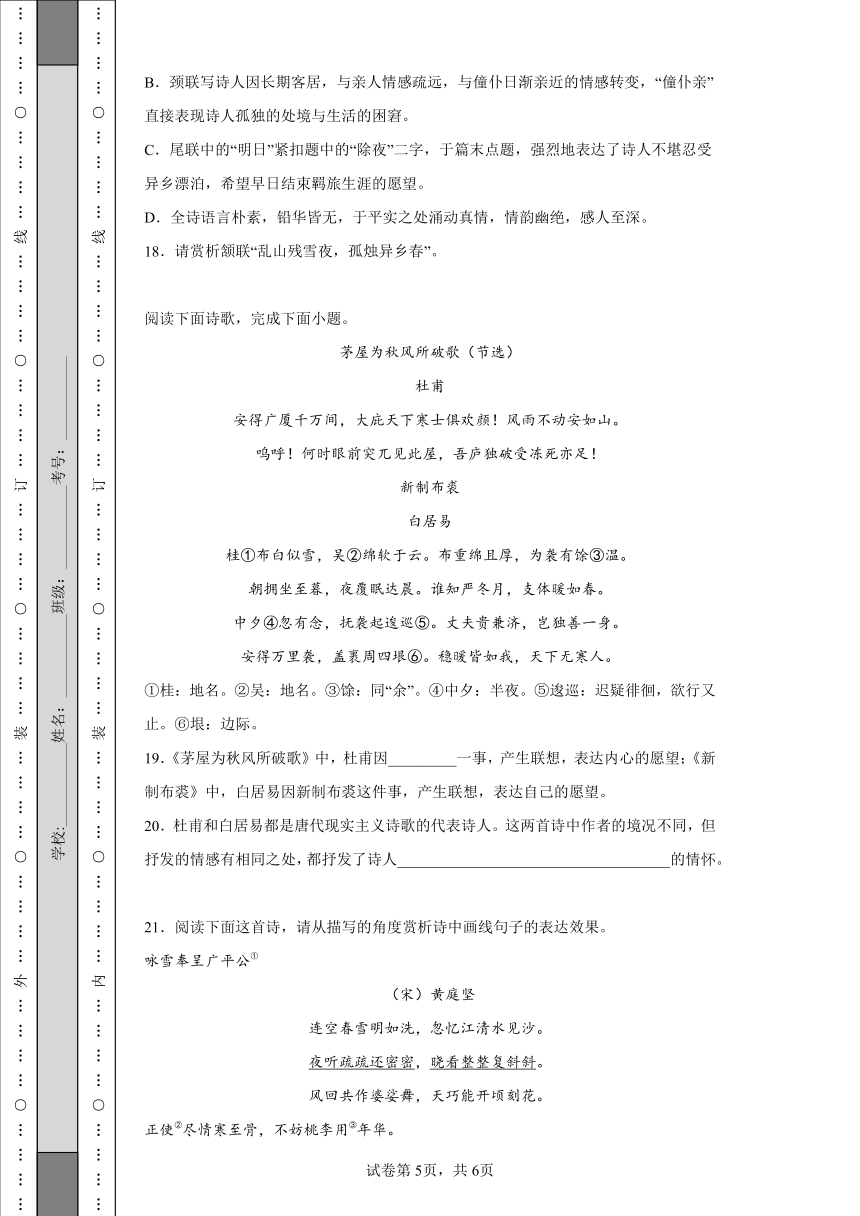

阅读下面诗歌,完成下面小题。

茅屋为秋风所破歌(节选)

杜甫

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

新制布裘

白居易

桂①布白似雪,吴②绵软于云。布重绵且厚,为袭有馀③温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。谁知严冬月,支体暖如春。

中夕④忽有念,抚袭起逡巡⑤。丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里袭,盖裹周四垠⑥。稳暖皆如我,天下无寒人。

①桂:地名。②吴:地名。③馀:同“余”。④中夕:半夜。⑤逡巡:迟疑徘徊,欲行又止。⑥垠:边际。

19.《茅屋为秋风所破歌》中,杜甫因_________一事,产生联想,表达内心的愿望;《新制布裘》中,白居易因新制布裘这件事,产生联想,表达自己的愿望。

20.杜甫和白居易都是唐代现实主义诗歌的代表诗人。这两首诗中作者的境况不同,但抒发的情感有相同之处,都抒发了诗人____________________________________的情怀。

21.阅读下面这首诗,请从描写的角度赏析诗中画线句子的表达效果。

咏雪奉呈广平公①

(宋)黄庭坚

连空春雪明如洗,忽忆江清水见沙。

夜听疏疏还密密,晓看整整复斜斜。

风回共作婆娑舞,天巧能开顷刻花。

正使②尽情寒至骨,不妨桃李用③年华。

【注释】①本诗写于宋哲宗元祐二年的冬天,黄庭坚正于京城担任著作佐郎,当时他虽然生活寒索俭淡但仕途顺利,文学创作比较频繁。广平公,是诗人的朋友宋盈祖。②政使:纵使。③用:享用。

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。这两句将看不见、摸不着的抽象愁思描摹得具体可感,用轻舟难载愁思之重来渲染愁思之深重,想象奇特,生动形象地表现了词人孤寂荒凉(凄凉无奈)的心境。

3.前一首:愉快、欢快、热爱生活;后一首:悲伤、愁苦、孤单寂寞。

【解析】1.本题考查诗词的理解。

C.有误,这首词是诗人回忆自己年少时的情景,所以说作者应该除了当时的快乐之外还有对于过去时光的怀念之情,所以并非“其情感始终是欢快愉悦的”,所以选项错误;

故选C。

2.本题考查化虚为实和赏析。

由“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟”可知,作者听说双溪的美好春天,也想着坐着小船去游玩;又由“风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流”可知,作者现在的处境是物是人非的,是悲伤的;去双溪游玩应该是想象的内容;所以化虚为实的句子是“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,这是一个把满满的忧愁比作小船载不动的重量;

赏析:这句话化虚为实,可以让读者有关于作者愁苦的真实感受,这样的想象奇特,表现出作者的深重的痛苦。

3.本题考查诗歌的情感鉴赏。

由《如梦令》“沉醉不知归路”可知作者当时的快乐沉醉;由“兴尽晚回舟”可知,作者出去游玩,兴尽而归的样子,所以总结出来,作者应该是十分快乐的回忆;由“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”可知,作者当时不小心地进入藕花深处,惊起鸥鹭的样子,也是让人觉得有趣;

由《武陵春》“风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流”可知作者心中物是人非的感慨和悲伤;由“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”可知,作者当时心中的愁苦之深。

4.窈窕淑女,君子好逑。

5.可以充分表达诗人的思想感情;增加诗歌的节奏感和音乐美;一唱三叹,形成一种回环往复的美,使诗歌具有强烈的感染力。

6.表达了古代劳动人民对爱情(对美满生活,对幸福生活)的追求。

【解析】4.本题考查理解诗歌内容。解答此题的关键是在了解诗歌大意的基础上,能准确把握描写的景物即可,一般用原诗词中的词语回答即可。《关雎》的内容其实很单纯,是写一个“君子”对“淑女”的追求,写他得不到“淑女”时心里苦恼,翻来覆去睡不着觉;得到了“淑女”就很开心,叫人奏起音乐来庆贺,并以此让“淑女”快乐。写“君子”对“淑女”的渴慕与追求,因此统领全篇的诗句是“窈窕淑女,君子好逑”。

5.本题考查对诗歌中重章叠句作用的理解。这种手法具有回环反复的表达效果与音韵美、意境美、含蓄美。在内容和主题上:深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。在诗歌表现力上:增强诗歌的节奏感、音乐感,形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

6.本题考查对诗词内容及诗人思想感情的把握。回答此题时,需要掌握句子翻译,体会诗人的感情。《关雎》是一首爱情诗,诗中写一个男子思慕着一位美丽贤淑的少女,由于爱恋的深切,这位少女的形象反复在他脑中出现,使他不安,使他难以忘却。他幻想着终有—天,能与这位少女结为永好,成为夫妇,过上和谐美满的幸福生活。诗中所表达的感情直朴、真率,千年后读起来,还是那么清新动人。表达了古代劳动人民对爱情的追求。

7.C

8.这两句诗生动形象地揭示了新陈代谢的自然规律,表现出积极进取的人生态度。

【解析】7.C.白居易的赠诗中有“举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎”这样两句,意思是说同辈的人都升迁了,只有你在荒凉的地方寂寞地虚度了年华,颇为刘禹锡抱不平。对此,刘禹锡在酬诗中写道“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木”;刘禹锡以沉舟、病树比喻自己,固然感到惆怅,却又相当达观。沉舟侧畔,有千帆竞发;病树前头,正万木皆春。他从白诗中翻出这二句,反而劝慰白居易不必为自己的寂寞、蹉跎而忧伤,对世事的变迁和仕宦的升沉,表现出豁达的襟怀,表达了诗人的乐观进取、积极向上的人生态度;“以‘沉舟’‘病树’比喻前人”表述有误;

故选C。

8.本题考查诗句赏析。

颈联“沉舟侧畔千帆过。病树前头万木春”两句运用了比喻和对比的修辞手法,诗人用“沉舟”和“病树”比喻遭贬谪的自己,用“千帆”和“万木”比喻仕途得意的新贵们,两相对比,写出了诗人自己凄苦的身世,表现了诗人多年被贬的辛酸与愤懑不平之意。另外还可以从哲理的角度进行分析,沉舟侧畔,有千帆竞发;病树前头,正万木皆春。两句诗蕴含着社会变化发展、新事物取代旧事物的哲理。诗人并不以自己的多舛的命运为意,表现了作者胸襟的旷达和乐观。据此分析即可。

9.B

10.表达了诗人博大的胸襟和统一天下、建功立业的雄心壮志。(或表达了诗人宏伟的政治抱负、建功立业的雄心壮志、对前途充满信心的乐观气度。或表达了诗人博大的胸怀、像大海容纳万物一样把天下纳入自己掌中的开阔胸襟、宏大的抱负。)

【解析】9.本题考查对诗歌的理解能力。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”是作者望海初得的大致印象,有点像绘画的轮廓。在这水波“澹澹”的海上,最先映入眼帘的是那突兀耸立的山岛,它们点缀在平阔的海面上,使大海显得神奇壮观,其中“水何澹澹”写的是动景,“山岛竦峙”写的是静景,选项“描写了大海的静景”表述有误;

故选B。

10.本题考查对诗歌思想感情的理解和分析能力。

“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”的意思是太阳和月亮升起降落,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。银河里的灿烂群星,也好像是从大海的怀抱里涌现出来的。诗中运用丰富的想象,写出了作者曹操的壮志情怀。前面的描写,将大海的气势和威力凸显在读者面前;在丰富的联想中表现出作者博大的胸怀、开阔的胸襟、宏大的抱负,暗含一种要像大海容纳万物一样把天下纳入自己掌中的胸襟。

11.A

12.①用“淡白”直接描写梨花颜色,②用“雪”比喻梨花,突出其洁白和繁盛,③“花满城”写出梨花的繁盛。④动静结合:第二句写满城飞舞的柳絮,既点出梨花开放的季节,还突出了梨花不轻狂的特点;⑤对比衬托:用柳色的“深青”衬托梨花的“淡白”,突出梨花的洁白、不娇艳的特点;用“柳絮飞” 衬托“花满城”,突出梨花坚持自我,不轻狂的特点。

【解析】11.A.“第二句用静态描写满城飞舞的柳絮”表述错误。第二句是动态描写:写的是满城飞舞的柳絮的场景;“衬托出梨花盛开的欢喜心情”表述错误,结合此诗写作的时代背景可知,用柳絮写出梨花盛开的季节,烘托的是春意之浓,春愁之深,并不是表达“欢喜的心情。

故选A。

12.本题考查理解分析能力。

从“梨花淡白柳深青”可知,先用“淡白”写造梨花的颜色,雪般的梨花颜色淡淡;而“惆怅东栏一株雪”意为:我心绪惆怅,恰如东栏那一株白如雪的梨花。诗人又用用“雪”比喻梨花,突出其洁白和繁盛;而“柳絮飞时花满城”则表示柳树已长得郁郁葱葱,柳絮飘飞的时候梨花也已开满城,用“花满城”表示花的繁盛,是静态描写,而“柳絮飞时”则为动态描写,柳絮飞时也是梨花开放的季节,也是典型的环境描写,用“柳絮飞” 烘托“花满城”,突出梨花坚持自我,不像柳絮飘飞般轻狂的特点。

写梨花,却写出“柳深青”,其实是以深青状柳叶和衬托雪白的梨花,以柳青衬梨白,可谓是一青二白,突出梨花的洁白、不娇艳的特点。梨花的淡白,柳的深青,这一对比衬托,景色立刻就鲜活了。

综上分析,概括作答即可。

13.通过对秋风、落叶的描写,交代了写作的时节,勾勒出一幅凄冷、萧条的画面,诗人触景生情,引出下文对故乡的思念之情,同时奠定了全诗伤感与落寞的感情基调。

14.表达了作者思乡而不能归乡的遗憾与悲伤之情。

【解析】13.考查对诗句的赏析。

“秋风起兮木叶飞”意思是:秋风乍起,落叶飘飞。此句即见其思情的发动。悲凉的秋风最易震动人们的节序之感和念远之情。“秋风”交代时间季节。从时间上说,秋常常意味着岁暮的到来,令人觉着时光的流逝、流年的虚度。从空间看,秋高气清,万木萧萧,视野一下空阔起来,不自觉中自有人在何方、家在何方之叹。秋风吹,使作者感到在洛阳羁留时间太久了;秋风吹,又使作者想起往昔的乡居生活、故乡风物。然而此时作者远离家乡,身在洛阳,千里为宦。异地风光引起了作者难以自禁的乡关之思。诗以秋风起兴,奠定全诗悲秋的气氛。

14.考查对作者情感的分析理解。

诗的后两句“三千里兮家未归,恨难禁兮仰天悲”意思是:离家千里想回又不能回,心中的愁思怎么也压抑不住,只能向天悲叹!明白地点出了故乡千里未能归去的“恨”与“悲”,强化了前两句中蕴涵的情感,却远没有前两句含蓄深厚,滋味深远。与上两句的眼见秋风又起了,秋风吹落了树上的黄叶,家乡鲈鱼肥美,可自己却在这遥远的北方,远隔数千里,想回又回不去,做着与自己的期望相背的工作,怎么不令人伤悲。可悲的是这种伤悲还无人可以诉说,只能压抑在胸中。然而,终究是无法压制了,张翰仰头向天,发出了长长的悲叹。其中第三句“三千里兮家未归”说身在几千里外的异地,回乡的心愿难遂。这正是仰天悲的原因。下句的“恨”是思归不得之恨,这种恨想压也压不住,于是仰天悲叹。这里把他的思归之情表现得异常强烈。据此可知表达诗人思乡而不能归乡的遗憾与伤感。

15.B

16.“满”字,扩大了激战的场面,表现出边防将士英勇杀敌的冲天气势。

【解析】15.B.“‘不起’指的是战士们在这样沉重的鼓声中无力击鼓,斗志难振”表述错误。“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”这两句是说,驰援部队的将士们红旗半卷,长途奔袭,轻兵夜进,在易水岸边接敌,战斗残酷激烈。尽管秋霜浓重,夜气寒冷。战鼓声音低咽,但将士们士气高昂。表现了一往无前的英雄气概。两句诗蕴含丰富,形象鲜明生动,场面壮阔真实。故选B。

16.本题考查炼字。“角声满天秋色里”意思是号角的声音在秋色里响彻天空。“角声满天”,勾画出战争的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。守军并不因势孤力弱而怯阵,在号角声的鼓舞下,他们士气高昂,奋力反击。战斗从白昼持续到黄昏。诗人没有直接描写车毂交错、短兵相接的激烈场面,而是借用“角声满天”表现出边防将士英勇杀敌的冲天气势。

17.B

18.参考示例一:乱山上残雪在黑夜里闪光,一支烛火陪伴着我这异乡的人。运用情景交融(融情于景,借景抒情,)的手法,描写了旅居凄凉的环境,烘托诗人除夕之夜的孤寂和对故乡的思念之情。

参考示例二:上句既是写旅居的环境,也是在烘托诗人除夕之夜羁旅在外纷乱、凄凉的心情;下句“孤烛”照孤客,直接揭示诗人内心的孤苦。运用情景交融(融情于景,借景抒情)的手法,描写了旅居凄凉的环境,烘托诗人除夕之夜的孤寂和对故乡的思念之情。

【解析】17.B.颈联“渐与骨肉远,转于僮仆亲”,写因离亲人越来越远,反而与书童和仆人渐渐亲近。亲眷远离,僮仆成了至亲,烘托作者之“独”,侧面表现诗人孤独的处境与生活的困窘;“直接表现”分析有误;

故选B。

18.本题考查语句赏析。

颔联“乱山残雪夜,孤烛异乡春”意思是:乱山上残雪在黑夜里闪光,一支烛火陪伴着我这异乡的人。“乱山”“残雪夜”点明客居的凄凉孤寂的环境,联系诗题“巴山道中除夜书怀”可知,此时正值除夕,诗人远离家乡,诗人寓情于景,表现除夕之夜的孤寂,诗人内心满含对家乡的思念;“孤”既是形容“烛”又是诗人心情的写照,直接接表现诗人内心的孤独寂寞,除夕之夜本是团圆之夜,诗人客居在外,表现对家乡、亲人的思念。

19.茅屋为秋风所破(或“秋风破屋”)

20.推己及人的博大胸襟、忧国忧民的爱国精神和心系天下寒士的济世情怀。

【解析】19.本题考查作家作品识记。《茅屋为秋风所破歌》是唐代伟大诗人杜甫旅居四川成都草堂期间创作的一首七言古诗。此诗叙述作者的茅屋被秋风所破以致全家遭雨淋的痛苦经历,抒发了自己内心的感慨,体现了诗人忧国忧民的崇高思想境界,是杜诗中的典范之作。

20.本题考查对比阅读及情感主旨把握。《茅屋为秋风所破歌》中“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”,恰切地表现了诗人从“床头屋漏无干处”“长夜沾湿何由彻”的痛苦生活体验中迸发出来的奔放激情和火热希望。这种感情,咏歌不足以表达,所以诗人发出了由衷的感叹:“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”抒发作者忧国忧民的情感,表现了作者推己及人、舍己为人的高尚品格,诗人的博大胸襟和崇高理想,至此表现得淋漓尽致。

《新制布裘》描述了作者严冬季节身穿布裘温暖如春的感受,由此推己及人,慨然以救济天下寒人为己任。其中“丈夫贵兼济,岂独善一身”是全诗的警句,反映了白居易的思想:大丈夫贵在兼济天下,做利国利民之事,不能只顾独善一身。结尾四句“安得万里裘,盖裹周四垠。稳暖皆如我,天下无寒人”,源于杜甫《茅屋为秋风所破歌》中的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”,它表明两位伟大诗人的博爱情怀都是一致的,都具有推己及人的博大胸襟、忧国忧民的爱国精神和心系天下寒士的济世情怀。

21.从听觉的角度描写了,夜间下雪的“疏疏密密”的情景;从视觉的角度写出了雪的场景:雪排列的整齐又歪斜。这句诗从听觉和视觉的角度形象地描写了夜间与清晨时大雪的变化(也可答:雪从大下到小的过程及雪后的场景)。

【详解】此题考查诗句赏析。

“夜听疏疏还密密,晓看整整复斜斜”,此联 “夜”对“晓”,“还”对“复”,“疏疏密密”对“整整斜斜”,对仗工整;“疏疏”“密密”“整整”“斜斜”四个叠词,层层加深,极富神韵,读起来朗朗上口;“夜听疏疏还密密”从听觉的角度描写了夜间下雪的“疏疏密密”的情景;“晓看整整复斜斜”从视觉的角度写出了雪排列的整齐又歪斜的场景。这句诗从听觉和视觉的角度形象地描写了雪从大下到小的过程及雪后的场景。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

诗歌鉴赏专题

2022-2023学年度部编版(五四学制)

中考专项训练

考试时间:100分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(非选择题)

一、诗歌鉴赏

阅读李清照的两首词,完成下面小题。

如梦令

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

武陵春

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟,只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

1.对《如梦令》一词,赏析有误的一项是( )

A.本词记叙的是词人一段美好的回忆,洋溢着浓厚的生活气息。

B.“惊”既写出了船行之快,又生动地写出停栖在小洲上的鸥鹭被惊吓得惊慌失措的情态。

C.词人沉醉于山光水色、鸟语花香之中,直至醉意渐沉、兴尽晚归,其情感始终是欢快愉悦的。

D.朗读时,第一二句节奏可划分为“常记/溪亭/日暮,沉醉/不知/归路”。

2.找出《武陵春》中化虚为实地描写愁思的句子并加以赏析

3.请说说这两首诗表达的情感有何不同。

阅读下面这首古诗,完成各题。

关雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

4.统领《关雎》全篇的诗句是__________________________

5.诗中多采用重章叠句的形式,这种表达方式有什么作用?

6.这首诗表现了我国古代劳动人民怎样的思想感情?

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身,怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春,今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

7.对这首诗歌分析错误的一项是( )

A.首联写自己被弃置在巴山楚水这个凄凉的地方,度过了二十多年,他含了诗人无限的辛酸。

B.颔联写归来后的感触,引用典故,隐含他对当时统治者的不满,和因人事变迁而产生的生疏、怅惘的心情。

C.颈联中诗人以“沉舟”“病树”比喻前人,表达出诗人要在前人失败之后继续向成功迈进的积极进取的情怀。

D.尾联既是对友人关怀的感谢,也是和友人共勉,表现了诗人坚定的意志和乐观的精神,也给友人以鼓舞。

8.说说你对“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”这一千古名句的理解。

观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

9.对这首诗的理解不恰当的一项是( )

A.开篇点题,交代了观察的方位、地点及观察的对象,“观”字统领全篇。

B.“水何澹澹,山岛辣峙。”描写了大海的静景,使人感到海边景色的壮丽多姿。

C.“洪波涌起”中的“涌”字,不仅让我们看到了大海波涌连天的形态,而且仿佛听到了惊涛拍岸的声音。

D.诗的最后两句“幸甚至载,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。

10.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”表达了怎样的思想感情?

东栏①梨花

苏轼

梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城。

惆怅东栏一株雪,人生看得几清明②。

【注】①东栏:指诗人当时居住的庭院门口的栏杆。②清明:清澈明朗。

【创作背景】此诗作于北宋熙宁十年(1077),当时苏轼已经四十—岁,经历了众多的家庭变故,母亲、妻子、父亲相继辞世。在政治上,因为王安石变法而引起的新旧党争,苏轼离开京城,带着淡淡的忧愁,在地方为官。熙宁九年(1076)冬天,苏轼离开密州(今山东潍坊诸城),接任苏东坡密州知府职位的是孔宗翰。第二年春天,苏轼到徐州赴任,写了五首绝句给孔宗翰。这是其中的一首。

11.下列对这首诗的理解和赏析不正确的一项是( )

A.第二句用静态描写满城飞舞的柳絮,“春风不解禁杨花,蒙蒙乱扑行人面”,烘托出春意之浓,春愁之深:同时柳絮点出梨花盛开的季节,衬托出梨花盛开的欢喜心情。

B.第三句写诗人惆怅地站在东栏旁,梨树上满是洁白的梨花,同时柳絮在飘,落在作者身上,作者也成了“一株雪”。

C.本诗的诗眼是“惆怅”一词。作者由花开花谢、春光易逝想到人生短暂、年华似水,“惆怅”一词中包含作者对生命短促的感慨和无奈。

D.最后一句,人生看得几清明,人生能有几次清明,这是补足前句“惆怅”的内容,更增添悲凉的气氛。

12.诗歌是怎样描写“梨花”的?写“柳深青”有什么目的?

思吴江歌

张翰

秋风起兮木叶飞,吴江水兮鲈正肥。

三千里兮家未归,恨难禁兮仰天悲。

13.请根据全诗赏析“秋风起兮木叶飞”一句。

14.请说说这首诗表达了诗人怎样的情感?

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

15.对该诗赏析有误的一项是( )

A.“雁门太守行”是乐府曲名,“行是古诗体裁,本诗借用它作诗题写当时战事。

B.颈联“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”,此句中“不起”指的是战士们在这样沉重的鼓声中无力击鼓,斗志难振。

C.尾联“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”引用典故,表达了守城将士们誓死报效君王的决心。

D.全诗共八句,既有声音的描写,也有色彩的描写。

16.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”中的“满”极具表现力,请赏析。

阅读下面的古诗,完成下面小题。

巴山道中除夜①书怀

崔涂

迢递②三巴③路,羁危④万里身。

乱山残雪夜,孤烛异乡春。

渐与骨肉远,转于僮仆⑤亲。

那堪正漂泊,明日岁华新。

【注释】①除夜:除夕之夜。②迢(tiáo)递:遥远的样子。③三巴:今四川省东部地区。汉末益州牧刘璋设“巴郡”“巴东”“巴西”三郡,故有“三巴”之说。④羁(jī)危:指漂泊于三巴的艰险之地。羁:寄寓异乡;危:艰危困苦。⑤僮(tóng)仆:未成年的仆人。

17.对本诗的理解或赏析不正确的一项是( )

A.首联写离乡的遥远和旅途的艰辛。“三巴路”言地域艰险;“万里身”表路途遥远。

B.颈联写诗人因长期客居,与亲人情感疏远,与僮仆日渐亲近的情感转变,“僮仆亲”直接表现诗人孤独的处境与生活的困窘。

C.尾联中的“明日”紧扣题中的“除夜”二字,于篇末点题,强烈地表达了诗人不堪忍受异乡漂泊,希望早日结束羁旅生涯的愿望。

D.全诗语言朴素,铅华皆无,于平实之处涌动真情,情韵幽绝,感人至深。

18.请赏析颔联“乱山残雪夜,孤烛异乡春”。

阅读下面诗歌,完成下面小题。

茅屋为秋风所破歌(节选)

杜甫

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

新制布裘

白居易

桂①布白似雪,吴②绵软于云。布重绵且厚,为袭有馀③温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。谁知严冬月,支体暖如春。

中夕④忽有念,抚袭起逡巡⑤。丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里袭,盖裹周四垠⑥。稳暖皆如我,天下无寒人。

①桂:地名。②吴:地名。③馀:同“余”。④中夕:半夜。⑤逡巡:迟疑徘徊,欲行又止。⑥垠:边际。

19.《茅屋为秋风所破歌》中,杜甫因_________一事,产生联想,表达内心的愿望;《新制布裘》中,白居易因新制布裘这件事,产生联想,表达自己的愿望。

20.杜甫和白居易都是唐代现实主义诗歌的代表诗人。这两首诗中作者的境况不同,但抒发的情感有相同之处,都抒发了诗人____________________________________的情怀。

21.阅读下面这首诗,请从描写的角度赏析诗中画线句子的表达效果。

咏雪奉呈广平公①

(宋)黄庭坚

连空春雪明如洗,忽忆江清水见沙。

夜听疏疏还密密,晓看整整复斜斜。

风回共作婆娑舞,天巧能开顷刻花。

正使②尽情寒至骨,不妨桃李用③年华。

【注释】①本诗写于宋哲宗元祐二年的冬天,黄庭坚正于京城担任著作佐郎,当时他虽然生活寒索俭淡但仕途顺利,文学创作比较频繁。广平公,是诗人的朋友宋盈祖。②政使:纵使。③用:享用。

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。这两句将看不见、摸不着的抽象愁思描摹得具体可感,用轻舟难载愁思之重来渲染愁思之深重,想象奇特,生动形象地表现了词人孤寂荒凉(凄凉无奈)的心境。

3.前一首:愉快、欢快、热爱生活;后一首:悲伤、愁苦、孤单寂寞。

【解析】1.本题考查诗词的理解。

C.有误,这首词是诗人回忆自己年少时的情景,所以说作者应该除了当时的快乐之外还有对于过去时光的怀念之情,所以并非“其情感始终是欢快愉悦的”,所以选项错误;

故选C。

2.本题考查化虚为实和赏析。

由“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟”可知,作者听说双溪的美好春天,也想着坐着小船去游玩;又由“风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流”可知,作者现在的处境是物是人非的,是悲伤的;去双溪游玩应该是想象的内容;所以化虚为实的句子是“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,这是一个把满满的忧愁比作小船载不动的重量;

赏析:这句话化虚为实,可以让读者有关于作者愁苦的真实感受,这样的想象奇特,表现出作者的深重的痛苦。

3.本题考查诗歌的情感鉴赏。

由《如梦令》“沉醉不知归路”可知作者当时的快乐沉醉;由“兴尽晚回舟”可知,作者出去游玩,兴尽而归的样子,所以总结出来,作者应该是十分快乐的回忆;由“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”可知,作者当时不小心地进入藕花深处,惊起鸥鹭的样子,也是让人觉得有趣;

由《武陵春》“风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流”可知作者心中物是人非的感慨和悲伤;由“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”可知,作者当时心中的愁苦之深。

4.窈窕淑女,君子好逑。

5.可以充分表达诗人的思想感情;增加诗歌的节奏感和音乐美;一唱三叹,形成一种回环往复的美,使诗歌具有强烈的感染力。

6.表达了古代劳动人民对爱情(对美满生活,对幸福生活)的追求。

【解析】4.本题考查理解诗歌内容。解答此题的关键是在了解诗歌大意的基础上,能准确把握描写的景物即可,一般用原诗词中的词语回答即可。《关雎》的内容其实很单纯,是写一个“君子”对“淑女”的追求,写他得不到“淑女”时心里苦恼,翻来覆去睡不着觉;得到了“淑女”就很开心,叫人奏起音乐来庆贺,并以此让“淑女”快乐。写“君子”对“淑女”的渴慕与追求,因此统领全篇的诗句是“窈窕淑女,君子好逑”。

5.本题考查对诗歌中重章叠句作用的理解。这种手法具有回环反复的表达效果与音韵美、意境美、含蓄美。在内容和主题上:深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。在诗歌表现力上:增强诗歌的节奏感、音乐感,形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

6.本题考查对诗词内容及诗人思想感情的把握。回答此题时,需要掌握句子翻译,体会诗人的感情。《关雎》是一首爱情诗,诗中写一个男子思慕着一位美丽贤淑的少女,由于爱恋的深切,这位少女的形象反复在他脑中出现,使他不安,使他难以忘却。他幻想着终有—天,能与这位少女结为永好,成为夫妇,过上和谐美满的幸福生活。诗中所表达的感情直朴、真率,千年后读起来,还是那么清新动人。表达了古代劳动人民对爱情的追求。

7.C

8.这两句诗生动形象地揭示了新陈代谢的自然规律,表现出积极进取的人生态度。

【解析】7.C.白居易的赠诗中有“举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎”这样两句,意思是说同辈的人都升迁了,只有你在荒凉的地方寂寞地虚度了年华,颇为刘禹锡抱不平。对此,刘禹锡在酬诗中写道“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木”;刘禹锡以沉舟、病树比喻自己,固然感到惆怅,却又相当达观。沉舟侧畔,有千帆竞发;病树前头,正万木皆春。他从白诗中翻出这二句,反而劝慰白居易不必为自己的寂寞、蹉跎而忧伤,对世事的变迁和仕宦的升沉,表现出豁达的襟怀,表达了诗人的乐观进取、积极向上的人生态度;“以‘沉舟’‘病树’比喻前人”表述有误;

故选C。

8.本题考查诗句赏析。

颈联“沉舟侧畔千帆过。病树前头万木春”两句运用了比喻和对比的修辞手法,诗人用“沉舟”和“病树”比喻遭贬谪的自己,用“千帆”和“万木”比喻仕途得意的新贵们,两相对比,写出了诗人自己凄苦的身世,表现了诗人多年被贬的辛酸与愤懑不平之意。另外还可以从哲理的角度进行分析,沉舟侧畔,有千帆竞发;病树前头,正万木皆春。两句诗蕴含着社会变化发展、新事物取代旧事物的哲理。诗人并不以自己的多舛的命运为意,表现了作者胸襟的旷达和乐观。据此分析即可。

9.B

10.表达了诗人博大的胸襟和统一天下、建功立业的雄心壮志。(或表达了诗人宏伟的政治抱负、建功立业的雄心壮志、对前途充满信心的乐观气度。或表达了诗人博大的胸怀、像大海容纳万物一样把天下纳入自己掌中的开阔胸襟、宏大的抱负。)

【解析】9.本题考查对诗歌的理解能力。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”是作者望海初得的大致印象,有点像绘画的轮廓。在这水波“澹澹”的海上,最先映入眼帘的是那突兀耸立的山岛,它们点缀在平阔的海面上,使大海显得神奇壮观,其中“水何澹澹”写的是动景,“山岛竦峙”写的是静景,选项“描写了大海的静景”表述有误;

故选B。

10.本题考查对诗歌思想感情的理解和分析能力。

“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”的意思是太阳和月亮升起降落,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。银河里的灿烂群星,也好像是从大海的怀抱里涌现出来的。诗中运用丰富的想象,写出了作者曹操的壮志情怀。前面的描写,将大海的气势和威力凸显在读者面前;在丰富的联想中表现出作者博大的胸怀、开阔的胸襟、宏大的抱负,暗含一种要像大海容纳万物一样把天下纳入自己掌中的胸襟。

11.A

12.①用“淡白”直接描写梨花颜色,②用“雪”比喻梨花,突出其洁白和繁盛,③“花满城”写出梨花的繁盛。④动静结合:第二句写满城飞舞的柳絮,既点出梨花开放的季节,还突出了梨花不轻狂的特点;⑤对比衬托:用柳色的“深青”衬托梨花的“淡白”,突出梨花的洁白、不娇艳的特点;用“柳絮飞” 衬托“花满城”,突出梨花坚持自我,不轻狂的特点。

【解析】11.A.“第二句用静态描写满城飞舞的柳絮”表述错误。第二句是动态描写:写的是满城飞舞的柳絮的场景;“衬托出梨花盛开的欢喜心情”表述错误,结合此诗写作的时代背景可知,用柳絮写出梨花盛开的季节,烘托的是春意之浓,春愁之深,并不是表达“欢喜的心情。

故选A。

12.本题考查理解分析能力。

从“梨花淡白柳深青”可知,先用“淡白”写造梨花的颜色,雪般的梨花颜色淡淡;而“惆怅东栏一株雪”意为:我心绪惆怅,恰如东栏那一株白如雪的梨花。诗人又用用“雪”比喻梨花,突出其洁白和繁盛;而“柳絮飞时花满城”则表示柳树已长得郁郁葱葱,柳絮飘飞的时候梨花也已开满城,用“花满城”表示花的繁盛,是静态描写,而“柳絮飞时”则为动态描写,柳絮飞时也是梨花开放的季节,也是典型的环境描写,用“柳絮飞” 烘托“花满城”,突出梨花坚持自我,不像柳絮飘飞般轻狂的特点。

写梨花,却写出“柳深青”,其实是以深青状柳叶和衬托雪白的梨花,以柳青衬梨白,可谓是一青二白,突出梨花的洁白、不娇艳的特点。梨花的淡白,柳的深青,这一对比衬托,景色立刻就鲜活了。

综上分析,概括作答即可。

13.通过对秋风、落叶的描写,交代了写作的时节,勾勒出一幅凄冷、萧条的画面,诗人触景生情,引出下文对故乡的思念之情,同时奠定了全诗伤感与落寞的感情基调。

14.表达了作者思乡而不能归乡的遗憾与悲伤之情。

【解析】13.考查对诗句的赏析。

“秋风起兮木叶飞”意思是:秋风乍起,落叶飘飞。此句即见其思情的发动。悲凉的秋风最易震动人们的节序之感和念远之情。“秋风”交代时间季节。从时间上说,秋常常意味着岁暮的到来,令人觉着时光的流逝、流年的虚度。从空间看,秋高气清,万木萧萧,视野一下空阔起来,不自觉中自有人在何方、家在何方之叹。秋风吹,使作者感到在洛阳羁留时间太久了;秋风吹,又使作者想起往昔的乡居生活、故乡风物。然而此时作者远离家乡,身在洛阳,千里为宦。异地风光引起了作者难以自禁的乡关之思。诗以秋风起兴,奠定全诗悲秋的气氛。

14.考查对作者情感的分析理解。

诗的后两句“三千里兮家未归,恨难禁兮仰天悲”意思是:离家千里想回又不能回,心中的愁思怎么也压抑不住,只能向天悲叹!明白地点出了故乡千里未能归去的“恨”与“悲”,强化了前两句中蕴涵的情感,却远没有前两句含蓄深厚,滋味深远。与上两句的眼见秋风又起了,秋风吹落了树上的黄叶,家乡鲈鱼肥美,可自己却在这遥远的北方,远隔数千里,想回又回不去,做着与自己的期望相背的工作,怎么不令人伤悲。可悲的是这种伤悲还无人可以诉说,只能压抑在胸中。然而,终究是无法压制了,张翰仰头向天,发出了长长的悲叹。其中第三句“三千里兮家未归”说身在几千里外的异地,回乡的心愿难遂。这正是仰天悲的原因。下句的“恨”是思归不得之恨,这种恨想压也压不住,于是仰天悲叹。这里把他的思归之情表现得异常强烈。据此可知表达诗人思乡而不能归乡的遗憾与伤感。

15.B

16.“满”字,扩大了激战的场面,表现出边防将士英勇杀敌的冲天气势。

【解析】15.B.“‘不起’指的是战士们在这样沉重的鼓声中无力击鼓,斗志难振”表述错误。“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起”这两句是说,驰援部队的将士们红旗半卷,长途奔袭,轻兵夜进,在易水岸边接敌,战斗残酷激烈。尽管秋霜浓重,夜气寒冷。战鼓声音低咽,但将士们士气高昂。表现了一往无前的英雄气概。两句诗蕴含丰富,形象鲜明生动,场面壮阔真实。故选B。

16.本题考查炼字。“角声满天秋色里”意思是号角的声音在秋色里响彻天空。“角声满天”,勾画出战争的规模。敌军依仗人多势众,鼓噪而前,步步紧逼。守军并不因势孤力弱而怯阵,在号角声的鼓舞下,他们士气高昂,奋力反击。战斗从白昼持续到黄昏。诗人没有直接描写车毂交错、短兵相接的激烈场面,而是借用“角声满天”表现出边防将士英勇杀敌的冲天气势。

17.B

18.参考示例一:乱山上残雪在黑夜里闪光,一支烛火陪伴着我这异乡的人。运用情景交融(融情于景,借景抒情,)的手法,描写了旅居凄凉的环境,烘托诗人除夕之夜的孤寂和对故乡的思念之情。

参考示例二:上句既是写旅居的环境,也是在烘托诗人除夕之夜羁旅在外纷乱、凄凉的心情;下句“孤烛”照孤客,直接揭示诗人内心的孤苦。运用情景交融(融情于景,借景抒情)的手法,描写了旅居凄凉的环境,烘托诗人除夕之夜的孤寂和对故乡的思念之情。

【解析】17.B.颈联“渐与骨肉远,转于僮仆亲”,写因离亲人越来越远,反而与书童和仆人渐渐亲近。亲眷远离,僮仆成了至亲,烘托作者之“独”,侧面表现诗人孤独的处境与生活的困窘;“直接表现”分析有误;

故选B。

18.本题考查语句赏析。

颔联“乱山残雪夜,孤烛异乡春”意思是:乱山上残雪在黑夜里闪光,一支烛火陪伴着我这异乡的人。“乱山”“残雪夜”点明客居的凄凉孤寂的环境,联系诗题“巴山道中除夜书怀”可知,此时正值除夕,诗人远离家乡,诗人寓情于景,表现除夕之夜的孤寂,诗人内心满含对家乡的思念;“孤”既是形容“烛”又是诗人心情的写照,直接接表现诗人内心的孤独寂寞,除夕之夜本是团圆之夜,诗人客居在外,表现对家乡、亲人的思念。

19.茅屋为秋风所破(或“秋风破屋”)

20.推己及人的博大胸襟、忧国忧民的爱国精神和心系天下寒士的济世情怀。

【解析】19.本题考查作家作品识记。《茅屋为秋风所破歌》是唐代伟大诗人杜甫旅居四川成都草堂期间创作的一首七言古诗。此诗叙述作者的茅屋被秋风所破以致全家遭雨淋的痛苦经历,抒发了自己内心的感慨,体现了诗人忧国忧民的崇高思想境界,是杜诗中的典范之作。

20.本题考查对比阅读及情感主旨把握。《茅屋为秋风所破歌》中“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”,恰切地表现了诗人从“床头屋漏无干处”“长夜沾湿何由彻”的痛苦生活体验中迸发出来的奔放激情和火热希望。这种感情,咏歌不足以表达,所以诗人发出了由衷的感叹:“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”抒发作者忧国忧民的情感,表现了作者推己及人、舍己为人的高尚品格,诗人的博大胸襟和崇高理想,至此表现得淋漓尽致。

《新制布裘》描述了作者严冬季节身穿布裘温暖如春的感受,由此推己及人,慨然以救济天下寒人为己任。其中“丈夫贵兼济,岂独善一身”是全诗的警句,反映了白居易的思想:大丈夫贵在兼济天下,做利国利民之事,不能只顾独善一身。结尾四句“安得万里裘,盖裹周四垠。稳暖皆如我,天下无寒人”,源于杜甫《茅屋为秋风所破歌》中的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”,它表明两位伟大诗人的博爱情怀都是一致的,都具有推己及人的博大胸襟、忧国忧民的爱国精神和心系天下寒士的济世情怀。

21.从听觉的角度描写了,夜间下雪的“疏疏密密”的情景;从视觉的角度写出了雪的场景:雪排列的整齐又歪斜。这句诗从听觉和视觉的角度形象地描写了夜间与清晨时大雪的变化(也可答:雪从大下到小的过程及雪后的场景)。

【详解】此题考查诗句赏析。

“夜听疏疏还密密,晓看整整复斜斜”,此联 “夜”对“晓”,“还”对“复”,“疏疏密密”对“整整斜斜”,对仗工整;“疏疏”“密密”“整整”“斜斜”四个叠词,层层加深,极富神韵,读起来朗朗上口;“夜听疏疏还密密”从听觉的角度描写了夜间下雪的“疏疏密密”的情景;“晓看整整复斜斜”从视觉的角度写出了雪排列的整齐又歪斜的场景。这句诗从听觉和视觉的角度形象地描写了雪从大下到小的过程及雪后的场景。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页