第三单元 封建时代的欧洲 精品复习课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元 封建时代的欧洲 精品复习课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 51.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 18:48:09 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

【2022年秋】人教统编版九年级上历史单元复习课件系列:第三单元 封建时代的欧洲

单元复习

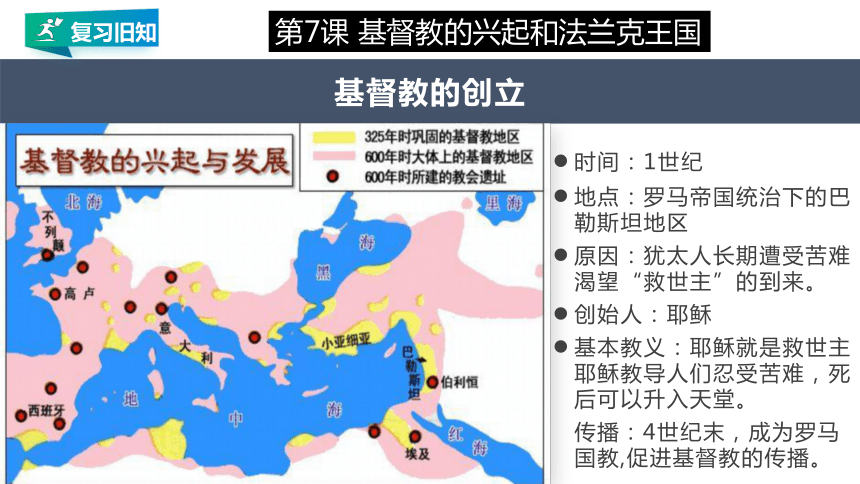

基督教的创立

时间:1世纪

地点:罗马帝国统治下的巴勒斯坦地区

原因:犹太人长期遭受苦难,渴望“救世主”的到来。

创始人:耶稣

基本教义:耶稣就是救世主,耶稣教导人们忍受苦难,死后可以升入天堂。

传播:4世纪末,成为罗马国教,促进基督教的传播。

复习旧知

第7课 基督教的兴起和法兰克王国

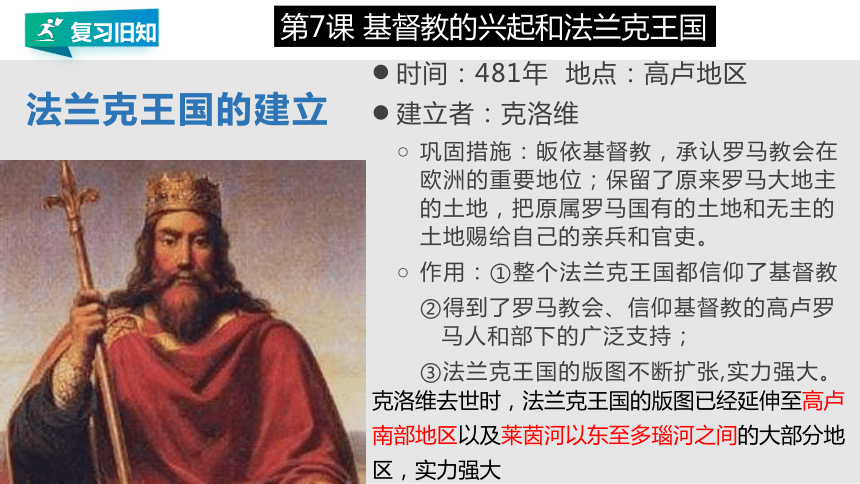

法兰克王国的建立

时间:481年 地点:高卢地区

建立者:克洛维

巩固措施:皈依基督教,承认罗马教会在欧洲的重要地位;保留了原来罗马大地主的土地,把原属罗马国有的土地和无主的土地赐给自己的亲兵和官吏。

作用:①整个法兰克王国都信仰了基督教

得到了罗马教会、信仰基督教的高卢罗马人和部下的广泛支持;

法兰克王国的版图不断扩张,实力强大。

克洛维去世时,法兰克王国的版图已经延伸至高卢南部地区以及莱茵河以东至多瑙河之间的大部分地区,实力强大

复习旧知

第7课 基督教的兴起和法兰克王国

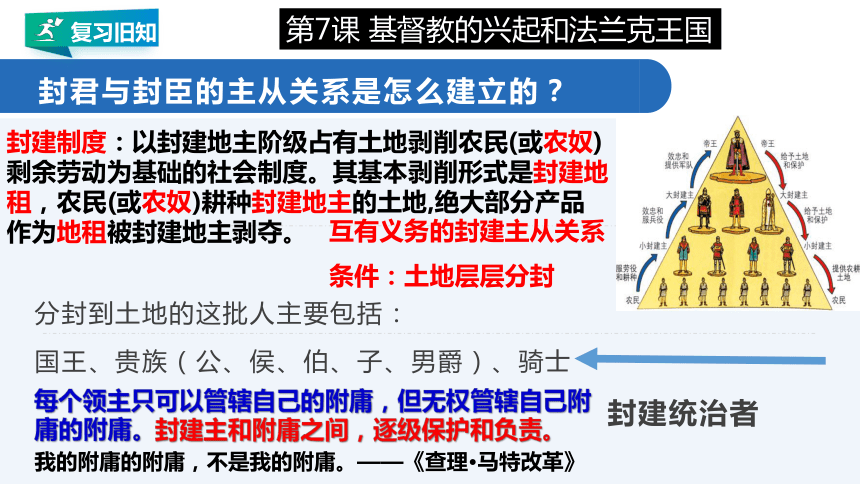

分封到土地的这批人主要包括:

国王、贵族(公、侯、伯、子、男爵)、骑士

封建统治者

封君与封臣的主从关系是怎么建立的?

复习旧知

封建制度:以封建地主阶级占有土地剥削农民(或农奴)剩余劳动为基础的社会制度。其基本剥削形式是封建地租,农民(或农奴)耕种封建地主的土地,绝大部分产品作为地租被封建地主剥夺。

第7课 基督教的兴起和法兰克王国

互有义务的封建主从关系

条件:土地层层分封

每个领主只可以管辖自己的附庸,但无权管辖自己附庸的附庸。封建主和附庸之间,逐级保护和负责。

我的附庸的附庸,不是我的附庸。——《查理·马特改革》

查理曼帝国的扩张

查理即位后四处征伐。800年前后,法兰克王国的版图扩展到今天的意大利北部、西班牙北部和德国西部的广大地区,与原来的西罗马帝国的欧洲部分基本相当,成为当时西欧最大的王国。公元800年的圣诞节,教皇在罗马为查理举行了加冕礼,称其为“罗马人的皇帝”。他统治时期的法兰克王国,史称“查理曼帝国”。843年,查理曼帝国一分为三,互不隶属。成为以后德意志、法兰西和意大利三个国家的雏形。

复习旧知

第7课 基督教的兴起和法兰克王国

统治措施:

①继续实行鼓励基督教发展的政策。

②把王国划分为很多教区,人民要交“十一税(每个教区的人民把每年收入的1/10贡献给教会)”。

作用:教会变得富有起来,势力也越来越大

例题讲解

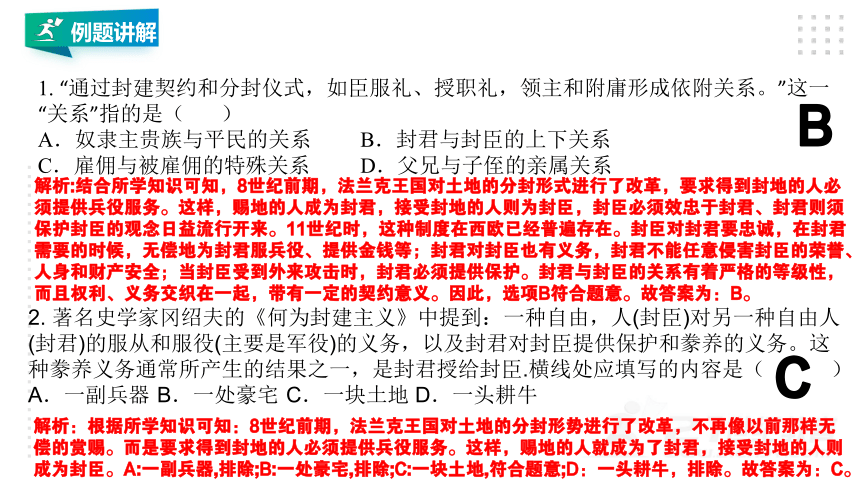

1. “通过封建契约和分封仪式,如臣服礼、授职礼,领主和附庸形成依附关系。”这一“关系”指的是( )

A.奴隶主贵族与平民的关系 B.封君与封臣的上下关系

C.雇佣与被雇佣的特殊关系 D.父兄与子侄的亲属关系

2. 著名史学家冈绍夫的《何为封建主义》中提到:一种自由,人(封臣)对另一种自由人(封君)的服从和服役(主要是军役)的义务,以及封君对封臣提供保护和豢养的义务。这种豢养义务通常所产生的结果之一,是封君授给封臣.横线处应填写的内容是( )

A.一副兵器 B.一处豪宅 C.一块土地 D.一头耕牛

解析:结合所学知识可知,8世纪前期,法兰克王国对土地的分封形式进行了改革,要求得到封地的人必须提供兵役服务。这样,赐地的人成为封君,接受封地的人则为封臣,封臣必须效忠于封君、封君则须保护封臣的观念日益流行开来。11世纪时,这种制度在西欧已经普遍存在。封臣对封君要忠诚,在封君需要的时候,无偿地为封君服兵役、提供金钱等;封君对封臣也有义务,封君不能任意侵害封臣的荣誉、人身和财产安全;当封臣受到外来攻击时,封君必须提供保护。封君与封臣的关系有着严格的等级性,而且权利、义务交织在一起,带有一定的契约意义。因此,选项B符合题意。故答案为:B。

解析:根据所学知识可知:8世纪前期,法兰克王国对土地的分封形势进行了改革,不再像以前那样无偿的赏赐。而是要求得到封地的人必须提供兵役服务。这样,赐地的人就成为了封君,接受封地的人则成为封臣。A:一副兵器,排除;B:一处豪宅,排除;C:一块土地,符合题意;D:一头耕牛,排除。故答案为:C。

B

C

例题讲解

3. 阅读下列材料

材料一:……宣扬上帝是宇宙的最高主宰,在上帝面前人人平等;人类与生俱来即有“原罪",耶稣是上帝派来的救世主,人们只要信奉耶稣,忍受苦难,死后灵魂就可以升入“天堂”。——摘自岳麓版《世界历史》九年级上册

(1)材料一提到的是哪一宗教的信仰?4世纪末,什么原因促进了这一宗教的传播?

(2)材料二的图片反映了800年,教皇在罗马为某位皇帝举行加冕礼的情形,这位皇帝是谁?他的加冕产生了什么影响? (3分)

答案:(1)宗教:基督教。 原因:罗马皇帝将基督教确定为国教。

(2)皇帝:查理。影响:查理成为“罗马人的皇帝" ,被称为“查理大帝"或“查理曼”。他统治时期的法兰克王国,史称“查理曼帝国”。

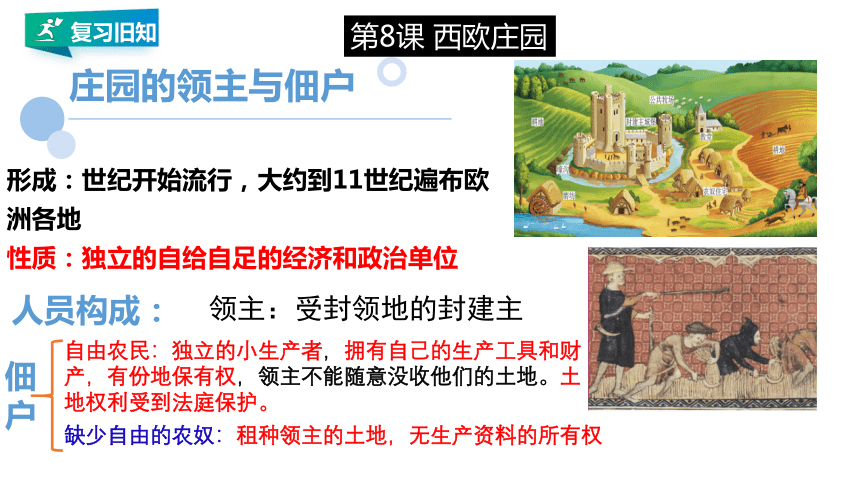

庄园的领主与佃户

形成:世纪开始流行,大约到11世纪遍布欧洲各地

领主:受封领地的封建主

自由农民:独立的小生产者,拥有自己的生产工具和财产,有份地保有权,领主不能随意没收他们的土地。土地权利受到法庭保护。

缺少自由的农奴:租种领主的土地,无生产资料的所有权

人员构成:

佃户

第8课 西欧庄园

复习旧知

性质:独立的自给自足的经济和政治单位

庄园法庭:

人员组成:主持法庭的是领主或他的管家

时间、地点:一般是每隔一段时间为解决一批问题而开庭一次,地点也不固定

审理范围:佃户在劳役中怠工、不能完成劳役或未按规定缴纳足额的租税等侵犯领主利益的行为。

佃户之间关于土地、借贷和婚姻的纠纷,违反庄园公共规则的行为等。

审判依据::习惯法或村法

惩罚手段:处以罚金

第8课 西欧庄园

复习旧知

例题讲解

1.庄园是西欧中世纪乡村的典型组织形式,下列关于西欧庄园的表述,正确的是( )

A.庄园是一个自给自足的生产组织 B.庄园领主的土地被称为“份地”

C.庄园领主可随意没收佃户的土地 D.庄园法庭只维护领主的利益

2.(2021·岳阳)中世纪西欧庄园内有治铁等作坊,奶酪、衣服等也自己制作。黄梅戏《天仙配》有一句唱词“你耕田来我织布,你挑水来我浇园”。二者体现的经济特征,相同的是( )

A.实行土地公有 B.都是自由农民 C.都具有司法权 D.经济自给自足

解析:结合所学知识可知,大约到11世纪,庄园遍布欧洲各地。自那时起,欧洲绝大多数人口居住在庄园里。在领主统治下,庄园是一个独立的自给自足的经济和政治单位。庄园的居民均为领主的佃户,包括自由的农民和缺少自由的农奴。庄园的土地分为两部分,一部分由领主自己保留,直接经营,称为“自营地”,通常占庄园全部可耕地的1/3到1/2,收入全部归领主所有;剩下的耕地是佃户的“份地”,是佃户的生活来源。庄园法庭既维护了领主的利益,也在一定程度上限制了领主的特权。因此,选项A符合题意;选项BCD说法错误,应排除。故答案为:A。

解析:依据题干信息“中世纪西欧庄园内有治铁等作坊,奶酪、衣服等也自己制作”“你耕田来我织布,你挑水来我浇园”并结合所学可知,西欧庄园和中国封建社会经济有自给自足的特点,故D正确;题干信息未显示土地公有、自由农民、司法权的信息,故ABC错误;故答案为D。

A

D

例题讲解

3.阅读下列材料,回答问题

材料一:当任何人……和王国的最高领主发生附庸关系时,他或她必须跪在领主之前说:“大人,现在为了某某采邑……我成为你的亲近附庸……拥护您,保卫您,反对一切人……”

材料二:“下面是附庸对其领主应履行的义务……依领主的召唤,必须去服兵役……必须去勘测土地……必须做在法院成员地位上应该做的一切其他事务。”

材料三采邑原意是恩赏。

加洛林王朝为扩大军事战斗力,不但国王封赐贵族大量土地,许多贵族也封赐采邑给自己的封臣。由于层层推行采邑制,形成了一种采邑的链条……受封采邑享用期以封君或封臣在世为限,任何一方死亡,采邑都要收回。

(1)在这次改革中,赐地的人成为封君,接受封地的人则成为封臣。封臣和封君的义务分别有哪些?他们之间的关系有何特点?

(2)材料二中的“依领主的召唤,必须去服兵役”和材料三中的“任何一方死亡,采邑都要收回”说明了什么?

(3)这次采邑制改革在当时起了什么作用?

答案: (1)封臣义务:封臣对封君要忠诚,在封君需要的时候,要无偿地为封君服兵役、提供金钱等。封君义务:封君不能任意侵害封臣的荣誉、人身和财产安全;当封臣受到外来攻击时,封君必须提供保护。特点:封君与封臣的关系有着严格的等级性,而且权利、义务交织在一起,带有一定的契约意义。

(2)土地分封是有条件的;分封的土地不可世袭。

(3)进了以土地的封赐为纽带的封建制度在西欧形成。

时间:10世纪开始

地点:封建主和教会的领地上

条件:生产力提高,手工业和商业的发展

特点:主要集中在交通便利、相对安全,

能够吸引人们聚集的地区。城市规模较小,人口较少。

原因:①农业技术的提高;②农业剩余产品的增加;③商业贸易发展;④人口增长

中心:以手工业和商业为中心

著名城市:英国的伦敦,法国的巴黎,

意大利的威尼斯

复习旧知

第9课 中世纪城市和大学的兴起

手段:金钱赎买和武力斗争。

形式:取得“特许状”

类型:自由城市,自治城市

第9课 中世纪城市和大学的兴起

复习旧知

城市自治

城市居民的身份

基本居民:手工工匠、商人

身份获得:农奴——市民

生产生活:手工业者 从事小商品生产

商人 专事商业和贸易

市民阶层——大手工业作坊主、商人、银行家——早期资产阶级——为资本主义兴起准备阶级条件

背景:①经济的发展;②希腊、罗马的古典文化开始在西欧传播;③阿拉伯文化传入西欧。

时间:12世纪

美誉:欧洲中世纪教育“最美好的花朵”

原因:①11世纪后,随着城市和经济的发展,原来的教会学校已经不能满足社会对文化教育的多层次需求②许多希腊、罗马古典著作开始在西欧传播,阿拉伯文化也不断传入欧洲

特点:数量较多,主要分布于西欧

特权:①免赋税特权,②司法特权,③教育自主权

国王和教皇对待教育的态度:国王希望大学成为本国教育和文化中心,一般都尊重大学自治;

教皇支持大学,但不允许异端言论。

复习旧知

第9课 中世纪城市和大学的兴起

从课程来看

基础课程

巴黎大学部分年份的各科教师人数表

年份 艺学 神学 法学 医学

1283 183人

1348 514人 32人 18人 46人

1362 441人 25人 11人 25人

专业课程

——爱弥儿·涂尔干《教育思想的演进》

局限性:仍受基督教会的影响

进步性:反映了经济和社会发展的要求

复习旧知

第9课 中世纪城市和大学的兴起

为近代大学课程设置奠定基础,反映了社会经济发展要求,促进城市发展

例题讲解

1.11-12世纪,西欧城市市民争取城市自治和反封建贵族的意识强烈,琅城、威尼斯、佛罗伦萨、巴黎、伦敦等争取城市自治和反封建贵族的故事在西欧民间广泛流传,并为市民称颂。这反映出当时( )

A.市民浮躁落后的社会心态 B.资本主义经济快速发展

C.市民文化和观念日益消极世俗 D.市民阶层的价值取向

2.“广大市民募集金钱,赎买回来城市的自治权,还建立了自治机构。但是,主教背信弃义,在挥霍完金钱后,又取消了城市的自治权。于是市民坚持斗争十多年,终于取得了自治权。”这座城市”指的是( )

A.英国伦敦 B.法国琅城 C.意大利佛罗伦萨 D.德国慕尼黑

解析:从材料中的“市民争取城市自治和反封建贵族”“为市民称颂”等信息可以看出,争取城市自治和反封建贵族的故事在西欧民间广泛流传体现了市民阶层的价值取向,故 D 正确;AC .两项说法在材料中体现不出来,故排除;B .资本主义萌芽出现于14、15世纪,故排除 B;故答案为D。

解析:分析材料并结合所学知识可知,题干材料中的这座城市是琅城。随着商品经济的发展,封建主日益贪婪,对城市市民加紧剥削。十一二世纪,法国一些城市的市民展开了与封建主的斗争,有的城市用金钱赎买、有的通过武力赢得自治权,另一些城市则两种办法交替使用,琅城市民争取自治的斗争是一个典型的例子。因此,选项B符合题意;选项ACD与题干内容不符,应排除。故答案为:B。

D

B

例题讲解

3.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:琅城是法国 东北部一个比较富裕的工商业城市,它建立在主教高德理的领地上,高德理非常贪得无厌。为了摆脱高德理的统治,12世纪初,琅城的居民凑了一大笔赎金,向主教高德理和国王路易六世买回了城市的自治权。但是,高德理背信弃义,得到钱后不久,他又要重新统治琅城。琅城居民闻讯十分愤怒,1112年,琅城居民发动起义,成立“公社”,坚持斗争,直到1128年路易六世不得不向琅城颁发特许状。

材料二:“大学”一词的本意是指一个团体或行会。大学最初与中世纪城市中的手工业者行会和商人行会的性质是一样的。不同的是,大学是由教师或学生组成的保护自身权益的团体,后来逐渐用来指专门的教育机构。西欧最早一批大学都是12世纪逐渐形成的。

(1)根据材料一请你判断城市中哪一行业繁荣兴盛?中世纪欧洲城市取得自治的方式有哪些?

(2)材料一中国王给封建主领地上的城市颁发特许状后会对国王产生哪些影响?

(3)链接所学,请你谈谈欧洲中世纪“大学”兴起的背景。

(4)欧洲中世纪大学课程设置呈现出怎样的特点?请你列举两所中世纪欧洲的大学。

答案:(1)工商业。金钱赎买和武力斗争.(2)既削弱了割据势力,又获得城市的拥护。

(3)经济的发展,希腊、罗马的古典著作在西欧的传播,阿拉伯文化传人西欧,适应新兴市民阶层对文化知识的迫切需要。

(4)一方面受基督教会的影响,另一方面反映了经济和社会发展的要求。牛津大学、巴黎大学。(其他符合题意也可)

复习旧知

330年,罗马帝国皇帝君士坦丁在拜占庭设立新都。后来,该城改称为君士坦丁堡。

第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

拜占庭帝国强盛的原因:地理位置优越;经济比较活跃;社会比较稳定;统治者查士丁尼的卓越才能

罗马民法大全 法典名称 法典内容

《查士丁尼法典》 2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令汇编

《法学汇纂》 历代罗马法学家有关法律问题的论文和著作

《法理概要》 指导学习法律文献

《新法典》 查士丁尼执政时期的法令

目的:为了稳固帝国的社会秩序、保证皇帝的专制权力。

局限性:仍然承认奴隶制

积极影响:在一定程度上改善了奴隶的地位;对财产、买卖、债务、契约关系等作出明确约定,奠定了欧洲民法的基础。

地位:奠定了欧洲民法的基础。

阿拉伯人入侵

7C

不断被外族蚕食

9C

11C

仅剩希腊半岛和爱琴海地区

十字军东征占领了君士坦丁堡和拜占庭的大部分领土。

奥斯曼土耳其不断进攻

14世纪初

奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡,拜占庭帝国最终灭亡。

1453年

拜占庭帝国的灭亡

复习旧知

第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

历史地位:在经济上,拜占庭扮演了沟通亚洲和欧洲的重要角色在文化上,创造出独具特色的拜占庭文化。为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养

例题讲解

1.下列关于《查士丁尼法典》的评述有误的一项是( )

A.它是东罗马帝国的法律文献

B.它是由查士丁尼下令编纂的

C.它是自2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令的汇编,剔除了其中相互矛盾的条例

D.它奠定了欧洲民法的基础

2.他在位期间多次发动对外战争,经过多年的浴血奋战,光复了许多曾经属于罗马帝国的土地,使地中海再度成为罗马的内海;并通过《罗马民法大全》巩固了其统治。“他"是( )

A.查理曼大帝 B.凯撒大帝 C.查士丁尼 D.伯里克利

解析:根据所学知识可知:A:它是东罗马帝国的法律文献,说法正确,排除;B:它是由查士丁尼下令编纂的,说法正确,排除;C:它是自2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令的汇编,剔除了其中相互矛盾的条例,说法正确,排除;D:它奠定了欧洲民法的基础《罗马民法大全》,说法错误,符合题意。故答案为:D。

解析:根据题干关键词“ 通过《罗马民法大全》巩固了其统治 ”可知,他是查士丁尼。A:查理曼大帝,排除;B:凯撒大帝,排除;C:查士丁尼,符合题意;D:伯里克利,排除。故答案为:C。

D

C

例题讲解

3.阅读材料,探究下列问题。

(1)西罗马帝国灭亡以后,由于拜占庭帝国地处亚、欧、非三洲交界处,商业贸易发达,经济繁荣,以西方古典文明的保存者姿态,傲立于当时相对黑暗的欧洲,当时的西欧人为拜占庭有如此壮丽的城市而备感惊讶,他们认为这就是天堂。

拜占庭帝国因何而得名?结合材料分析西罗马帝国灭亡后,拜占庭帝国为什么能够“以西方古典文明的保存者姿态,傲立于当时相对黑暗的欧洲"?

(2)在以后的几个世纪里,拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌,无视西欧城市悄然兴起的文明新因素,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责仅在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态最终将拜占庭帝国湮灭于奥斯曼帝国的扩张之中。

结合材料和所学知识,你认为拜占庭帝国灭亡的原因是什么?

(3)“学史明智,以史为鉴。”在如何适应新的时代,如何面对新的环境挑战方面,结合拜占庭帝国的兴衰史,你从中得到哪些深刻的启示?

答案:(1)东罗马帝国定都君士坦丁堡,君士坦丁堡原称拜占庭,因此东罗马帝国又称拜占庭帝国。拜占庭帝国地处亚、欧、非三洲交界处,商业贸易发达经济繁荣,并且它保存和继承了希腊罗马的古典文化。

(2)陶醉于已有的辉煌成就;无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素;封闭保守的心态;不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处;长期的对外战争导致财政枯竭;十字军的占领和奥斯曼帝国的进攻。

(3)不能只陶醉于已有的辉煌成就;要在现有成就的基础上学习和吸纳其他文明的优秀成果;只有居安思危、不断创新,才能有生机和活力,才能跟上时代的发展潮流。

【2022年秋】人教统编版九年级上历史单元复习课件系列:第三单元 封建时代的欧洲

单元复习

基督教的创立

时间:1世纪

地点:罗马帝国统治下的巴勒斯坦地区

原因:犹太人长期遭受苦难,渴望“救世主”的到来。

创始人:耶稣

基本教义:耶稣就是救世主,耶稣教导人们忍受苦难,死后可以升入天堂。

传播:4世纪末,成为罗马国教,促进基督教的传播。

复习旧知

第7课 基督教的兴起和法兰克王国

法兰克王国的建立

时间:481年 地点:高卢地区

建立者:克洛维

巩固措施:皈依基督教,承认罗马教会在欧洲的重要地位;保留了原来罗马大地主的土地,把原属罗马国有的土地和无主的土地赐给自己的亲兵和官吏。

作用:①整个法兰克王国都信仰了基督教

得到了罗马教会、信仰基督教的高卢罗马人和部下的广泛支持;

法兰克王国的版图不断扩张,实力强大。

克洛维去世时,法兰克王国的版图已经延伸至高卢南部地区以及莱茵河以东至多瑙河之间的大部分地区,实力强大

复习旧知

第7课 基督教的兴起和法兰克王国

分封到土地的这批人主要包括:

国王、贵族(公、侯、伯、子、男爵)、骑士

封建统治者

封君与封臣的主从关系是怎么建立的?

复习旧知

封建制度:以封建地主阶级占有土地剥削农民(或农奴)剩余劳动为基础的社会制度。其基本剥削形式是封建地租,农民(或农奴)耕种封建地主的土地,绝大部分产品作为地租被封建地主剥夺。

第7课 基督教的兴起和法兰克王国

互有义务的封建主从关系

条件:土地层层分封

每个领主只可以管辖自己的附庸,但无权管辖自己附庸的附庸。封建主和附庸之间,逐级保护和负责。

我的附庸的附庸,不是我的附庸。——《查理·马特改革》

查理曼帝国的扩张

查理即位后四处征伐。800年前后,法兰克王国的版图扩展到今天的意大利北部、西班牙北部和德国西部的广大地区,与原来的西罗马帝国的欧洲部分基本相当,成为当时西欧最大的王国。公元800年的圣诞节,教皇在罗马为查理举行了加冕礼,称其为“罗马人的皇帝”。他统治时期的法兰克王国,史称“查理曼帝国”。843年,查理曼帝国一分为三,互不隶属。成为以后德意志、法兰西和意大利三个国家的雏形。

复习旧知

第7课 基督教的兴起和法兰克王国

统治措施:

①继续实行鼓励基督教发展的政策。

②把王国划分为很多教区,人民要交“十一税(每个教区的人民把每年收入的1/10贡献给教会)”。

作用:教会变得富有起来,势力也越来越大

例题讲解

1. “通过封建契约和分封仪式,如臣服礼、授职礼,领主和附庸形成依附关系。”这一“关系”指的是( )

A.奴隶主贵族与平民的关系 B.封君与封臣的上下关系

C.雇佣与被雇佣的特殊关系 D.父兄与子侄的亲属关系

2. 著名史学家冈绍夫的《何为封建主义》中提到:一种自由,人(封臣)对另一种自由人(封君)的服从和服役(主要是军役)的义务,以及封君对封臣提供保护和豢养的义务。这种豢养义务通常所产生的结果之一,是封君授给封臣.横线处应填写的内容是( )

A.一副兵器 B.一处豪宅 C.一块土地 D.一头耕牛

解析:结合所学知识可知,8世纪前期,法兰克王国对土地的分封形式进行了改革,要求得到封地的人必须提供兵役服务。这样,赐地的人成为封君,接受封地的人则为封臣,封臣必须效忠于封君、封君则须保护封臣的观念日益流行开来。11世纪时,这种制度在西欧已经普遍存在。封臣对封君要忠诚,在封君需要的时候,无偿地为封君服兵役、提供金钱等;封君对封臣也有义务,封君不能任意侵害封臣的荣誉、人身和财产安全;当封臣受到外来攻击时,封君必须提供保护。封君与封臣的关系有着严格的等级性,而且权利、义务交织在一起,带有一定的契约意义。因此,选项B符合题意。故答案为:B。

解析:根据所学知识可知:8世纪前期,法兰克王国对土地的分封形势进行了改革,不再像以前那样无偿的赏赐。而是要求得到封地的人必须提供兵役服务。这样,赐地的人就成为了封君,接受封地的人则成为封臣。A:一副兵器,排除;B:一处豪宅,排除;C:一块土地,符合题意;D:一头耕牛,排除。故答案为:C。

B

C

例题讲解

3. 阅读下列材料

材料一:……宣扬上帝是宇宙的最高主宰,在上帝面前人人平等;人类与生俱来即有“原罪",耶稣是上帝派来的救世主,人们只要信奉耶稣,忍受苦难,死后灵魂就可以升入“天堂”。——摘自岳麓版《世界历史》九年级上册

(1)材料一提到的是哪一宗教的信仰?4世纪末,什么原因促进了这一宗教的传播?

(2)材料二的图片反映了800年,教皇在罗马为某位皇帝举行加冕礼的情形,这位皇帝是谁?他的加冕产生了什么影响? (3分)

答案:(1)宗教:基督教。 原因:罗马皇帝将基督教确定为国教。

(2)皇帝:查理。影响:查理成为“罗马人的皇帝" ,被称为“查理大帝"或“查理曼”。他统治时期的法兰克王国,史称“查理曼帝国”。

庄园的领主与佃户

形成:世纪开始流行,大约到11世纪遍布欧洲各地

领主:受封领地的封建主

自由农民:独立的小生产者,拥有自己的生产工具和财产,有份地保有权,领主不能随意没收他们的土地。土地权利受到法庭保护。

缺少自由的农奴:租种领主的土地,无生产资料的所有权

人员构成:

佃户

第8课 西欧庄园

复习旧知

性质:独立的自给自足的经济和政治单位

庄园法庭:

人员组成:主持法庭的是领主或他的管家

时间、地点:一般是每隔一段时间为解决一批问题而开庭一次,地点也不固定

审理范围:佃户在劳役中怠工、不能完成劳役或未按规定缴纳足额的租税等侵犯领主利益的行为。

佃户之间关于土地、借贷和婚姻的纠纷,违反庄园公共规则的行为等。

审判依据::习惯法或村法

惩罚手段:处以罚金

第8课 西欧庄园

复习旧知

例题讲解

1.庄园是西欧中世纪乡村的典型组织形式,下列关于西欧庄园的表述,正确的是( )

A.庄园是一个自给自足的生产组织 B.庄园领主的土地被称为“份地”

C.庄园领主可随意没收佃户的土地 D.庄园法庭只维护领主的利益

2.(2021·岳阳)中世纪西欧庄园内有治铁等作坊,奶酪、衣服等也自己制作。黄梅戏《天仙配》有一句唱词“你耕田来我织布,你挑水来我浇园”。二者体现的经济特征,相同的是( )

A.实行土地公有 B.都是自由农民 C.都具有司法权 D.经济自给自足

解析:结合所学知识可知,大约到11世纪,庄园遍布欧洲各地。自那时起,欧洲绝大多数人口居住在庄园里。在领主统治下,庄园是一个独立的自给自足的经济和政治单位。庄园的居民均为领主的佃户,包括自由的农民和缺少自由的农奴。庄园的土地分为两部分,一部分由领主自己保留,直接经营,称为“自营地”,通常占庄园全部可耕地的1/3到1/2,收入全部归领主所有;剩下的耕地是佃户的“份地”,是佃户的生活来源。庄园法庭既维护了领主的利益,也在一定程度上限制了领主的特权。因此,选项A符合题意;选项BCD说法错误,应排除。故答案为:A。

解析:依据题干信息“中世纪西欧庄园内有治铁等作坊,奶酪、衣服等也自己制作”“你耕田来我织布,你挑水来我浇园”并结合所学可知,西欧庄园和中国封建社会经济有自给自足的特点,故D正确;题干信息未显示土地公有、自由农民、司法权的信息,故ABC错误;故答案为D。

A

D

例题讲解

3.阅读下列材料,回答问题

材料一:当任何人……和王国的最高领主发生附庸关系时,他或她必须跪在领主之前说:“大人,现在为了某某采邑……我成为你的亲近附庸……拥护您,保卫您,反对一切人……”

材料二:“下面是附庸对其领主应履行的义务……依领主的召唤,必须去服兵役……必须去勘测土地……必须做在法院成员地位上应该做的一切其他事务。”

材料三采邑原意是恩赏。

加洛林王朝为扩大军事战斗力,不但国王封赐贵族大量土地,许多贵族也封赐采邑给自己的封臣。由于层层推行采邑制,形成了一种采邑的链条……受封采邑享用期以封君或封臣在世为限,任何一方死亡,采邑都要收回。

(1)在这次改革中,赐地的人成为封君,接受封地的人则成为封臣。封臣和封君的义务分别有哪些?他们之间的关系有何特点?

(2)材料二中的“依领主的召唤,必须去服兵役”和材料三中的“任何一方死亡,采邑都要收回”说明了什么?

(3)这次采邑制改革在当时起了什么作用?

答案: (1)封臣义务:封臣对封君要忠诚,在封君需要的时候,要无偿地为封君服兵役、提供金钱等。封君义务:封君不能任意侵害封臣的荣誉、人身和财产安全;当封臣受到外来攻击时,封君必须提供保护。特点:封君与封臣的关系有着严格的等级性,而且权利、义务交织在一起,带有一定的契约意义。

(2)土地分封是有条件的;分封的土地不可世袭。

(3)进了以土地的封赐为纽带的封建制度在西欧形成。

时间:10世纪开始

地点:封建主和教会的领地上

条件:生产力提高,手工业和商业的发展

特点:主要集中在交通便利、相对安全,

能够吸引人们聚集的地区。城市规模较小,人口较少。

原因:①农业技术的提高;②农业剩余产品的增加;③商业贸易发展;④人口增长

中心:以手工业和商业为中心

著名城市:英国的伦敦,法国的巴黎,

意大利的威尼斯

复习旧知

第9课 中世纪城市和大学的兴起

手段:金钱赎买和武力斗争。

形式:取得“特许状”

类型:自由城市,自治城市

第9课 中世纪城市和大学的兴起

复习旧知

城市自治

城市居民的身份

基本居民:手工工匠、商人

身份获得:农奴——市民

生产生活:手工业者 从事小商品生产

商人 专事商业和贸易

市民阶层——大手工业作坊主、商人、银行家——早期资产阶级——为资本主义兴起准备阶级条件

背景:①经济的发展;②希腊、罗马的古典文化开始在西欧传播;③阿拉伯文化传入西欧。

时间:12世纪

美誉:欧洲中世纪教育“最美好的花朵”

原因:①11世纪后,随着城市和经济的发展,原来的教会学校已经不能满足社会对文化教育的多层次需求②许多希腊、罗马古典著作开始在西欧传播,阿拉伯文化也不断传入欧洲

特点:数量较多,主要分布于西欧

特权:①免赋税特权,②司法特权,③教育自主权

国王和教皇对待教育的态度:国王希望大学成为本国教育和文化中心,一般都尊重大学自治;

教皇支持大学,但不允许异端言论。

复习旧知

第9课 中世纪城市和大学的兴起

从课程来看

基础课程

巴黎大学部分年份的各科教师人数表

年份 艺学 神学 法学 医学

1283 183人

1348 514人 32人 18人 46人

1362 441人 25人 11人 25人

专业课程

——爱弥儿·涂尔干《教育思想的演进》

局限性:仍受基督教会的影响

进步性:反映了经济和社会发展的要求

复习旧知

第9课 中世纪城市和大学的兴起

为近代大学课程设置奠定基础,反映了社会经济发展要求,促进城市发展

例题讲解

1.11-12世纪,西欧城市市民争取城市自治和反封建贵族的意识强烈,琅城、威尼斯、佛罗伦萨、巴黎、伦敦等争取城市自治和反封建贵族的故事在西欧民间广泛流传,并为市民称颂。这反映出当时( )

A.市民浮躁落后的社会心态 B.资本主义经济快速发展

C.市民文化和观念日益消极世俗 D.市民阶层的价值取向

2.“广大市民募集金钱,赎买回来城市的自治权,还建立了自治机构。但是,主教背信弃义,在挥霍完金钱后,又取消了城市的自治权。于是市民坚持斗争十多年,终于取得了自治权。”这座城市”指的是( )

A.英国伦敦 B.法国琅城 C.意大利佛罗伦萨 D.德国慕尼黑

解析:从材料中的“市民争取城市自治和反封建贵族”“为市民称颂”等信息可以看出,争取城市自治和反封建贵族的故事在西欧民间广泛流传体现了市民阶层的价值取向,故 D 正确;AC .两项说法在材料中体现不出来,故排除;B .资本主义萌芽出现于14、15世纪,故排除 B;故答案为D。

解析:分析材料并结合所学知识可知,题干材料中的这座城市是琅城。随着商品经济的发展,封建主日益贪婪,对城市市民加紧剥削。十一二世纪,法国一些城市的市民展开了与封建主的斗争,有的城市用金钱赎买、有的通过武力赢得自治权,另一些城市则两种办法交替使用,琅城市民争取自治的斗争是一个典型的例子。因此,选项B符合题意;选项ACD与题干内容不符,应排除。故答案为:B。

D

B

例题讲解

3.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:琅城是法国 东北部一个比较富裕的工商业城市,它建立在主教高德理的领地上,高德理非常贪得无厌。为了摆脱高德理的统治,12世纪初,琅城的居民凑了一大笔赎金,向主教高德理和国王路易六世买回了城市的自治权。但是,高德理背信弃义,得到钱后不久,他又要重新统治琅城。琅城居民闻讯十分愤怒,1112年,琅城居民发动起义,成立“公社”,坚持斗争,直到1128年路易六世不得不向琅城颁发特许状。

材料二:“大学”一词的本意是指一个团体或行会。大学最初与中世纪城市中的手工业者行会和商人行会的性质是一样的。不同的是,大学是由教师或学生组成的保护自身权益的团体,后来逐渐用来指专门的教育机构。西欧最早一批大学都是12世纪逐渐形成的。

(1)根据材料一请你判断城市中哪一行业繁荣兴盛?中世纪欧洲城市取得自治的方式有哪些?

(2)材料一中国王给封建主领地上的城市颁发特许状后会对国王产生哪些影响?

(3)链接所学,请你谈谈欧洲中世纪“大学”兴起的背景。

(4)欧洲中世纪大学课程设置呈现出怎样的特点?请你列举两所中世纪欧洲的大学。

答案:(1)工商业。金钱赎买和武力斗争.(2)既削弱了割据势力,又获得城市的拥护。

(3)经济的发展,希腊、罗马的古典著作在西欧的传播,阿拉伯文化传人西欧,适应新兴市民阶层对文化知识的迫切需要。

(4)一方面受基督教会的影响,另一方面反映了经济和社会发展的要求。牛津大学、巴黎大学。(其他符合题意也可)

复习旧知

330年,罗马帝国皇帝君士坦丁在拜占庭设立新都。后来,该城改称为君士坦丁堡。

第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

拜占庭帝国强盛的原因:地理位置优越;经济比较活跃;社会比较稳定;统治者查士丁尼的卓越才能

罗马民法大全 法典名称 法典内容

《查士丁尼法典》 2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令汇编

《法学汇纂》 历代罗马法学家有关法律问题的论文和著作

《法理概要》 指导学习法律文献

《新法典》 查士丁尼执政时期的法令

目的:为了稳固帝国的社会秩序、保证皇帝的专制权力。

局限性:仍然承认奴隶制

积极影响:在一定程度上改善了奴隶的地位;对财产、买卖、债务、契约关系等作出明确约定,奠定了欧洲民法的基础。

地位:奠定了欧洲民法的基础。

阿拉伯人入侵

7C

不断被外族蚕食

9C

11C

仅剩希腊半岛和爱琴海地区

十字军东征占领了君士坦丁堡和拜占庭的大部分领土。

奥斯曼土耳其不断进攻

14世纪初

奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡,拜占庭帝国最终灭亡。

1453年

拜占庭帝国的灭亡

复习旧知

第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

历史地位:在经济上,拜占庭扮演了沟通亚洲和欧洲的重要角色在文化上,创造出独具特色的拜占庭文化。为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养

例题讲解

1.下列关于《查士丁尼法典》的评述有误的一项是( )

A.它是东罗马帝国的法律文献

B.它是由查士丁尼下令编纂的

C.它是自2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令的汇编,剔除了其中相互矛盾的条例

D.它奠定了欧洲民法的基础

2.他在位期间多次发动对外战争,经过多年的浴血奋战,光复了许多曾经属于罗马帝国的土地,使地中海再度成为罗马的内海;并通过《罗马民法大全》巩固了其统治。“他"是( )

A.查理曼大帝 B.凯撒大帝 C.查士丁尼 D.伯里克利

解析:根据所学知识可知:A:它是东罗马帝国的法律文献,说法正确,排除;B:它是由查士丁尼下令编纂的,说法正确,排除;C:它是自2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令的汇编,剔除了其中相互矛盾的条例,说法正确,排除;D:它奠定了欧洲民法的基础《罗马民法大全》,说法错误,符合题意。故答案为:D。

解析:根据题干关键词“ 通过《罗马民法大全》巩固了其统治 ”可知,他是查士丁尼。A:查理曼大帝,排除;B:凯撒大帝,排除;C:查士丁尼,符合题意;D:伯里克利,排除。故答案为:C。

D

C

例题讲解

3.阅读材料,探究下列问题。

(1)西罗马帝国灭亡以后,由于拜占庭帝国地处亚、欧、非三洲交界处,商业贸易发达,经济繁荣,以西方古典文明的保存者姿态,傲立于当时相对黑暗的欧洲,当时的西欧人为拜占庭有如此壮丽的城市而备感惊讶,他们认为这就是天堂。

拜占庭帝国因何而得名?结合材料分析西罗马帝国灭亡后,拜占庭帝国为什么能够“以西方古典文明的保存者姿态,傲立于当时相对黑暗的欧洲"?

(2)在以后的几个世纪里,拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌,无视西欧城市悄然兴起的文明新因素,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责仅在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态最终将拜占庭帝国湮灭于奥斯曼帝国的扩张之中。

结合材料和所学知识,你认为拜占庭帝国灭亡的原因是什么?

(3)“学史明智,以史为鉴。”在如何适应新的时代,如何面对新的环境挑战方面,结合拜占庭帝国的兴衰史,你从中得到哪些深刻的启示?

答案:(1)东罗马帝国定都君士坦丁堡,君士坦丁堡原称拜占庭,因此东罗马帝国又称拜占庭帝国。拜占庭帝国地处亚、欧、非三洲交界处,商业贸易发达经济繁荣,并且它保存和继承了希腊罗马的古典文化。

(2)陶醉于已有的辉煌成就;无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素;封闭保守的心态;不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处;长期的对外战争导致财政枯竭;十字军的占领和奥斯曼帝国的进攻。

(3)不能只陶醉于已有的辉煌成就;要在现有成就的基础上学习和吸纳其他文明的优秀成果;只有居安思危、不断创新,才能有生机和活力,才能跟上时代的发展潮流。

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》