【高频考点聚焦】2.诸侯纷争与变法运动 一轮复习课件

文档属性

| 名称 | 【高频考点聚焦】2.诸侯纷争与变法运动 一轮复习课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 17:16:26 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

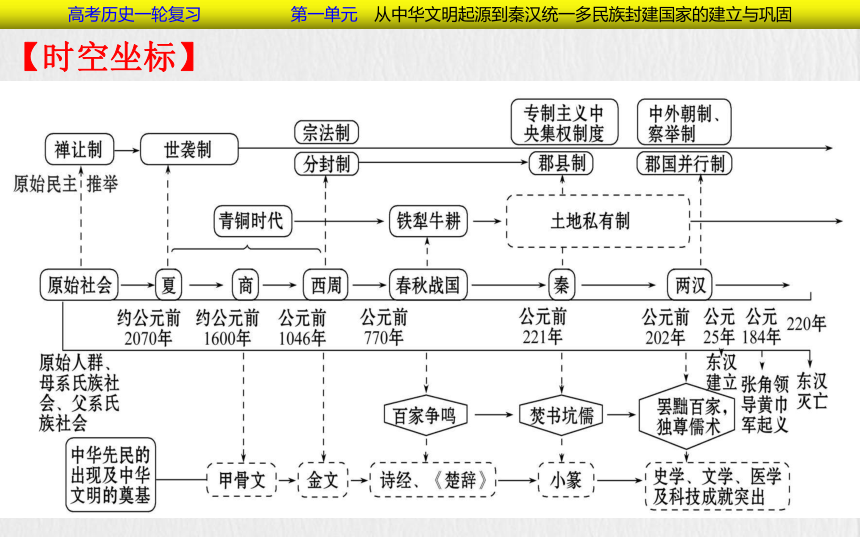

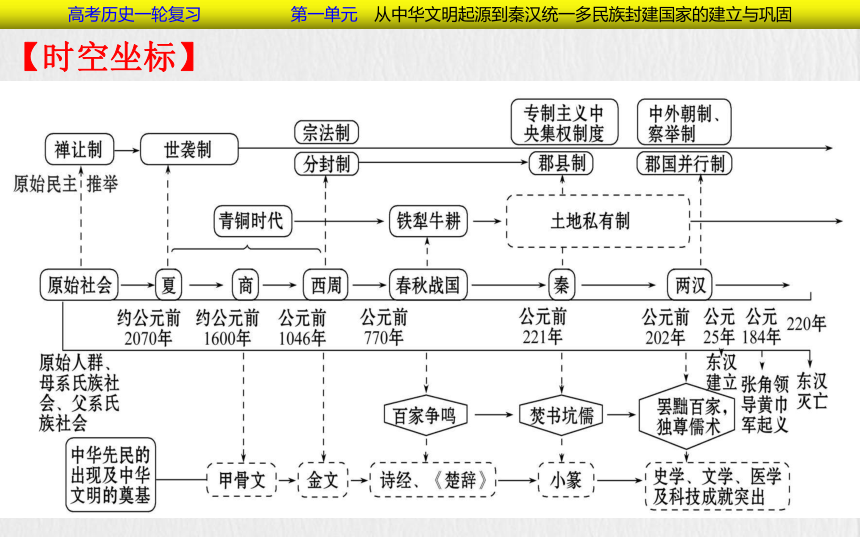

【时空坐标】

高考历史一轮复习 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考导向分析】

1、联系春秋战国时期诸侯纷争、民族交融的具体史实,从历史理解角度考查民族认同和文化认同、文化交流。

2、结合春秋战国时期社会的变化,特别是商鞅变法等典型历史现象,创设学习情境,考查春秋战国时期的社会转型。

3、结合各学派代表人物的典型观点,进行纵向和横向比较,考查百家争鸣,理解先秦时期中华文化奠基的特征。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

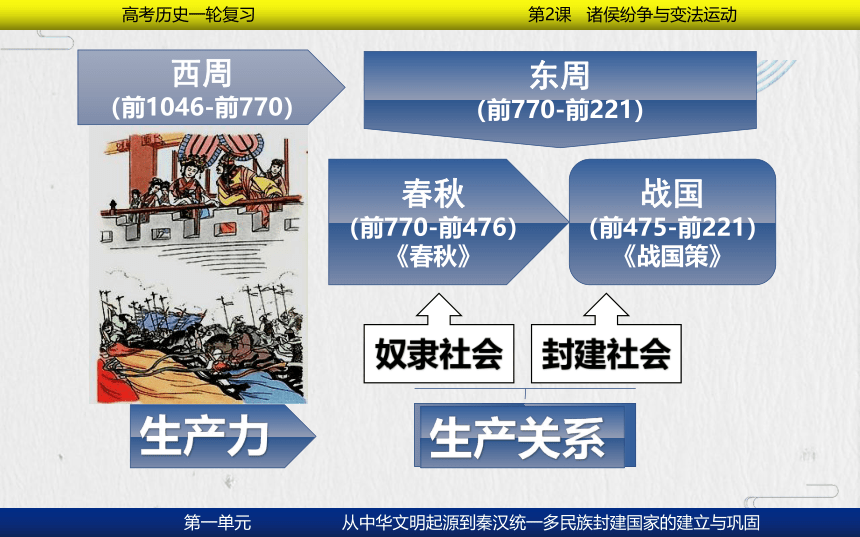

西周

(前1046-前770)

东周

(前770-前221)

春秋

(前770-前476)

《春秋》

战国

(前475-前221)

《战国策》

生产力

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

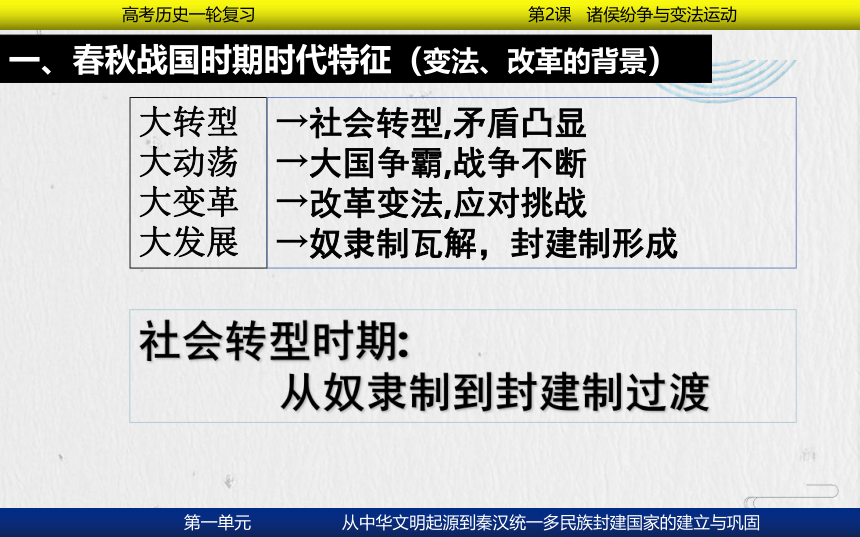

一、春秋战国时期时代特征(变法、改革的背景)

大转型

大动荡

大变革

大发展

→社会转型,矛盾凸显

→大国争霸,战争不断

→改革变法,应对挑战

→奴隶制瓦解,封建制形成

社会转型时期:

从奴隶制到封建制过渡

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

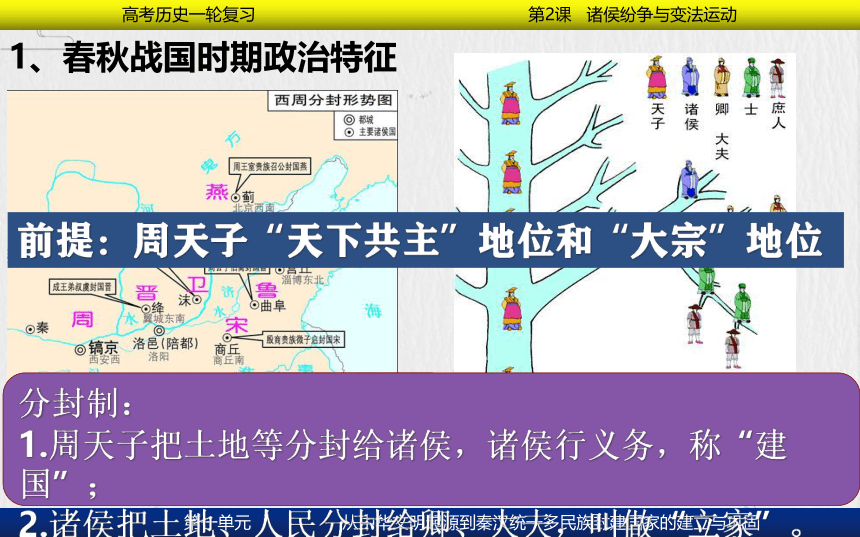

1、春秋战国时期政治特征

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

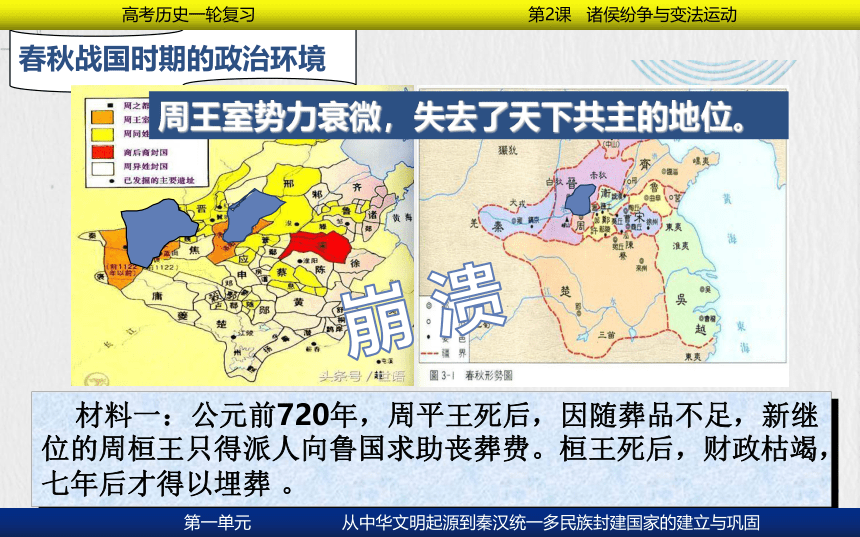

春秋战国时期的政治环境

材料一:公元前720年,周平王死后,因随葬品不足,新继位的周桓王只得派人向鲁国求助丧葬费。桓王死后,财政枯竭,七年后才得以埋葬 。

周王室势力衰微,失去了天下共主的地位。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

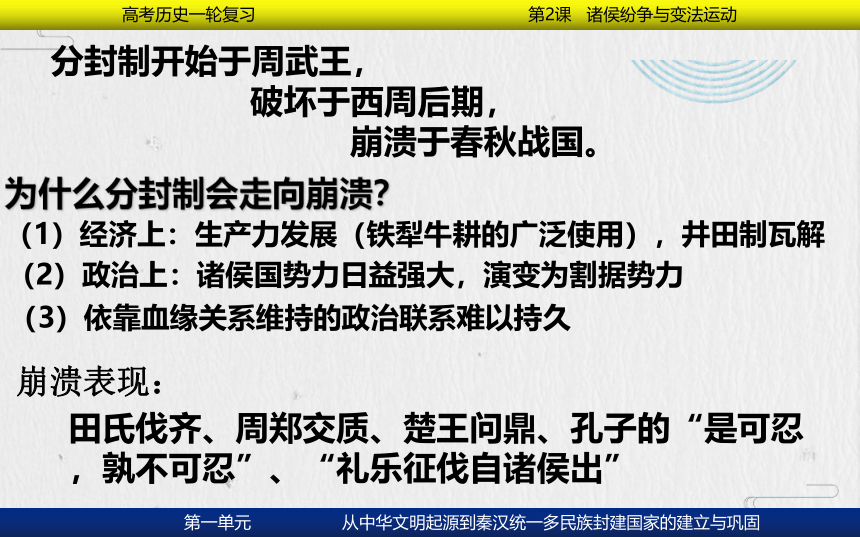

分封制开始于周武王,

破坏于西周后期,

崩溃于春秋战国。

为什么分封制会走向崩溃?

(1)经济上:生产力发展(铁犁牛耕的广泛使用),井田制瓦解

(2)政治上:诸侯国势力日益强大,演变为割据势力

崩溃表现:

田氏伐齐、周郑交质、楚王问鼎、孔子的“是可忍,孰不可忍”、“礼乐征伐自诸侯出”

(3)依靠血缘关系维持的政治联系难以持久

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

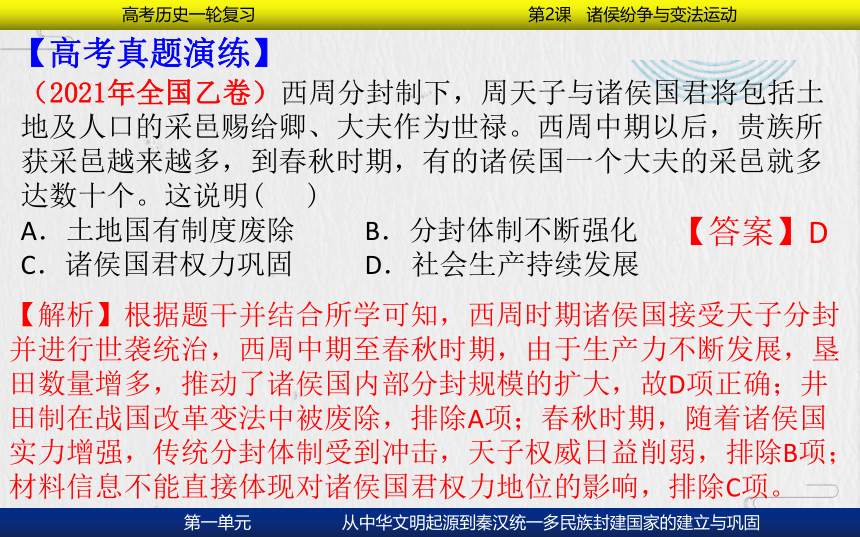

【高考真题演练】

(2021年全国乙卷)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

【解析】根据题干并结合所学可知,西周时期诸侯国接受天子分封并进行世袭统治,西周中期至春秋时期,由于生产力不断发展,垦田数量增多,推动了诸侯国内部分封规模的扩大,故D项正确;井田制在战国改革变法中被废除,排除A项;春秋时期,随着诸侯国实力增强,传统分封体制受到冲击,天子权威日益削弱,排除B项;材料信息不能直接体现对诸侯国君权力地位的影响,排除C项。

【答案】D

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料二:郑庄公(前757—前701),春秋时期郑国第三代国君,在位32年,曾平定其弟共叔段叛乱。继武公为周平王卿士,联合齐、鲁战败宋、卫,并灭许国,在中原形成霸主地位。后因周桓王免其职而与周作战,击败周师,射伤周王。

材料四:“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”

——孟子

材料三:(楚庄王)八年,伐陆浑戎(在洛阳西南),遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“子无阻九鼎!楚国折钩之喙(折掉戟的钩尖),足以为九鼎。”王孙满曰:“……周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。

——《史记·楚世家》

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料五:“陪臣执国命”、“礼乐征伐自诸侯出”。

——《论语·季氏》

材料六:孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?” ——《论语·八佾yi》

礼乐崩坏;宗法分封制崩溃。

材料七:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野.....(战国)上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。 ——《〈战国策〉书录》

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

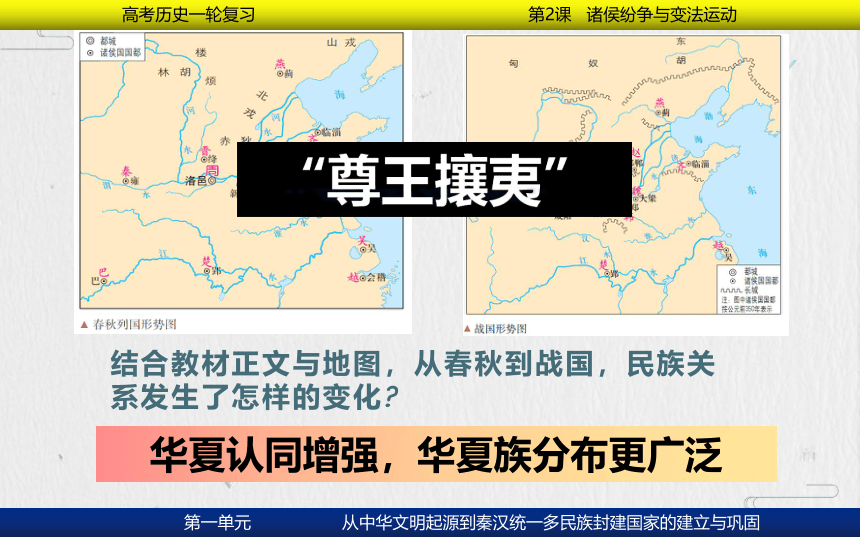

结合教材正文与地图,从春秋到战国,民族关系发生了怎样的变化

“尊王攘夷”

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

铁犁牛耕的使用,提高了生产力

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

2、春秋战国时期的经济环境

材料:《管子》记载:春秋时齐国已经用铁农具耕种土地。《国语》中记载,孔子有弟子姓冉,名耕,字子牛。

材料说明当时经济出现了怎样的变化?

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

探究 铁器出现的作用

新的、更有效的铁制工具使农业有可能从原先的黄河发源地向南扩展到森林茂密的长江流域。铁制工具还促进了流域地区兴修大批的排水工程、为远距离运输大批商品而进行的运河开挖以及西北干旱地区的灌溉工程。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

铁农具和牛耕的使用

生产力的提高

私田开垦增多

“公田不治”现象增多

土地逐渐私有化

井田制瓦解

私田增多,井田制瓦解

封建土地私有制产生,地主经济兴起

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

小农经济形成

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

6

客观原因:春秋时期,诸侯争霸,井田上的劳动力日益减少,大量公田被抛荒。

井田制的瓦解原因

周制, 野人只助耕公田不为兵。然而这种制度到了春秋时期就开始松动了。那时“礼乐征伐自诸侯出”, 各国统治者为争霸权、求生存、略财富而纷纷扩军……野中15—65岁之人都是要服役的。 既然耕田是成年男性的责任, 那么他们如去服兵役公田也就没人治理了。……田制赋税的变革是兵制变革的前提和基础;为应付战争的需要,变革兵制必先变革田制。

——刘东升《试论井田制的瓦解》

彻底废除:商鞅变法,从法律上废除了井田制。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

各国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂

(quebei)

都江堰----战国时期秦国蜀郡太守李冰父子率众修建的一集防洪、灌溉、水运为一体的综合性水利工程,是全世界至今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。2200多年来,至今仍发挥巨大效益。

水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府。

——司马迁《史记》

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

冶铸业成就有铸铁柔化处理技术,比欧洲早两千年以上。

青铜冶铸方面发明了错金、错银、嵌红铜等新工艺。

手工业规模不断扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等都有所发展。

商业活动逐渐活跃,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。

“有买及卖也,各婴其价,小物不能名一钱者,勿婴”。

——《秦律·金布律》

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

3、春秋战国时期思想文化特征

百家争鸣,各学派纷纷提出解决社会问题的方案,改革成为社会的主要呼声。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料1

子曰:“仁者爱人。”

子曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。” 《论语·雍也》

子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语·颜渊》

(一)孔子的主要思想:

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

子曰:夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

——《论语·雍也》

核心观念:仁

含义

实现的途径(忠恕)

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

“仁” 就是指个人的人格和人际关系。

它强调人际关系的根本是要彼此尊重对方的人格,要求人们互相敬爱,谦让和睦相处。

评价:民本思想,调整了人际关系,稳定了社会秩序,推动了社会和谐发展。对中华民族传统伦理美德的形成产生了积极的影响。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

仁

礼

内心的

个人修养

外在的

社会规范

与他人

与社会

与自我

克己复礼

维护秩序的工具

礼仪风俗

伦理道德

政治制度

核心

“周礼”,指西周建立的以分封制和宗法制为核心的等级名分制度.

《周礼》

《仪礼》

《礼记》

克己复礼

“正名”

途径

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

子曰:“有教无类。” ------《论语·卫灵公》

子曰:“温故而知新,可以为师矣。” ------《论语·为政》

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”------《论语·学而》

为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。……子为善焉用杀?子欲善而民善矣。

子曰:道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

统治者体察民情,爱惜民力,为政以德

有教无类,温故知新。因材施教、全面发展

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

1.子曰:“有教无类。” 《论语·卫灵公》

2.子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”《论语·为政》

3.子曰:“温故而知新,可以为师矣。 ” 《论语·为政》;

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”《论语·学而》;

子曰:“学而不厌,诲人不倦。” 《论语·述而》

4.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”《论语·为政》

5.子曰:“当仁不让于师。” 《论语·卫灵公》

(1)教育原则:有教无类;

(2)教学方法:因材施教;

(3)学习方法:实事求是;温故知新;持之以恒;学思结合;当仁不让。

4)教育目的:学而优则仕

仁者的叮咛

汲取智慧--孔子的教育思想

( “仁”的思想在教育领域的反映)

试总结孔子的教育成就和贡献:

一、最早创办私学,扩大教育范围

二、总结出一套先进的教育教学方法

三、整理六经,继承传播文化

《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》

四、主要思想集中体现于《论语》(弟子整理)

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

1、地位变迁:①春秋战国和秦朝不受视; ②经历代不断创新改造,形成完整的儒家思想体系,汉朝至清一直是中国传统文化的主流。

2、对后世的影响:

①对我国的政治、伦理、文化和民族性格产生了深远影响;

②在世界文化史上产生重要影响。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料 有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而不居。夫唯弗居,是以不去。

——《老子》摘录

问题:上述材料反映出老子的哪些主张?

朴素的唯物史观:道是天地万物的本源,天人合一;

朴素的辩证法:任何事物都有矛盾对立的两个方面,事物双方可以互相转换。

政治主张:顺其自然,无为而治,小国寡民。

材料1

(二)老子的主要思想:

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

“治大国如烹小鲜。”

“无为而无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。”

“圣人之道,为而不争.”“以其不争,故天下莫能与之争”

“是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。”

小国寡民……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

—无为而治,小国寡民,愚民

评价:一方面要求统治者把复杂的事情简单化,不要过分威逼百姓,具有积极的意义;另一方面,老子向往小国寡民的原始淳朴风气,主张实行“愚民”政策,这在历史上产生了消极的影响

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

政治:汉初黄老无为而治、文景之治

哲学、伦理学:热爱自然,敬畏生命;文学:山水田园诗;竹林七贤;

思维方式、道德人格:虚怀若谷、宽容谦逊,少私寡欲;以德报怨;反对争名夺利,以柔克刚、以弱胜强

中医养生;

火药;

太极拳;

茶道:“尊人”“三才杯”;

老子被奉為太上老君

感知影响——中国

综合探究

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

经济:

政治:

阶级:

文化:

生产力大发展,促使阶级关系出现新变化

分封制、宗法制崩溃,周王室衰微;诸侯为争霸礼贤下士,争相招揽人才。

新兴地主阶级崛起,“士”阶层活跃

私学兴起

春秋战国时期是社会剧烈动荡的历史阶段,为什么在这样的时期会出现思想文化活跃的局面?

材料1

(三)百家争鸣

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

学派 代表人物 提倡观点 代表阶层

儒家 孟子 N/A

荀子 N/A

道家 庄子 N/A

阴阳家 邹衍 N/A

墨家 墨子 下层平民

法家 韩非子 新兴地主阶级

人性善、仁政

逍遥自由

节俭、兼爱、非攻、尚贤

相同之处:都是从社会现实出发,旨在扭转社会混乱的状况,为统治者设计治国平天下的方案。

儒家—学说广博但殊少抓住要领,花费了力气却很少功效。重视君臣、长幼、尊卑秩序。

墨家—重视发展生产,“节用”、“节葬”(生活俭朴),代表小生产者的利益。

法家—强调“法治”,要求打破贵族特权。维护君主权威,主张名分、职分明确。

道家—主张“无为而治”以顺应自然、万物天性为实用原则。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

百家争鸣的影响

(1)百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

(2)它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“依法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

认识:“把依法治国与以德治国紧密结合起来”

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

(2021年山东卷)儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派人为乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异 B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧 D.生活态度的差异

【高考真题演练】

【答案】B

【解析】儒家学者认为礼乐能够促成社会和谐,而墨家认为礼乐不利于国家治理,反映了两者代表不同的阶级立场,政治立场不同,B正确;两者的差异不是文化取向上的差异,排除A;C是表象,排除;D与题无关,排除。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年天津卷)孔子认为“身正”是为政者的重要品质,“不能正其身,如正人何?”韩非子主张立法者“不游意于法之外,不为惠于法之内”。他们这是倡导统治者( )

A.推行仁政 B.以法治国 C.规范行为 D.监督民众

【答案】C

【解析】根据“不能正其身,如正人何?”可得出孔子强调要身正。根据“不游意于法之外,不为惠于法之内”可得出韩非子强调要遵守法律。二者分别从不同的角度要求人们要遵守规则,规范行为,C项正确;A项是孟子的,B项是法家的,排除AB项;D项在材料中没有体现,排除D项。故选C项。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年海南卷)《论语·子罕》有曰:“子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。”这反映了孔子( )

A.具有尊卑等级的观念 B.拥有博爱节俭的美德

C.秉持不偏不倚的态度 D.达到清静无为的境界

【答案】C

【解析】材料“子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我”大意是孔子杜绝了四种毛病:不凭空臆测,不武断绝对,不固执拘泥,不自以为是,这体现了孔子不偏不倚的中庸态度,故C项正确;材料和尊卑等级观念无关,排除A项;材料不能体现博爱节俭,排除B项;D项是道家思想主张,排除D项。故选C项。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年全国甲卷)老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们( )

A.反思西周的礼乐文化 B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度 D.得到统治者的积极支持

【解析】材料中的老子认为礼的出现是社会偏离了大道、仁义等道德观念逐步失败的产物,而孔子则认为礼是调和社会矛盾、维持社会秩序的有效方式,二者尽管对礼的看法有所不同,但提出观点的出发点是相同的,即都出于对西周礼乐制度的反思,只是一个赞同,一个批评而已,

故选A;老子对礼是持否定态度的,他的主张并未迎合封建贵族的政治诉求,排除B;老子主张小国寡民,主张退回夏商周之前的社会当中去,C项不是老子的诉求,排除;老子和孔子生活于春秋时期,他们都主张退回到以前的社会当中去,故他们的主张并未得到统治者的积极支持,排除D。

【答案】A

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

补充:春秋战国时期的科技、文化

1、天文学:春秋时期,我国就有对彗星和拉雷彗星的记录;战国时期,《甘石星经》是我国最早的一部天文学著作,书中《石氏星表》是世界上最早的星表。

2、数学:春秋战国时期已出现九九乘法口诀,发明了用竹棍做算筹的筹算计算法。

3、医学:编撰与战国,成书于西汉的《黄帝内经》,奠定了中医学理论的基础

4、文学:《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,保存了西周初期到春秋中期的诗歌。真实而深刻地反映了当时的社会生活(现实主义风格)。楚辞是战国时期屈原等人吸收南方民歌精华,采用楚国方言,创造出的一种新体诗歌。开创了抒情浪漫主义风格的先河。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年湖南卷)有学者对《诗经》风、雅、颂的时代与内容进行考察,其发现如表所示,据此可知,西周初年至春秋中叶( )

A.天子权威不断强化

B.天道观持续衰落

C.人文意识逐渐增强

D.人性论走向成熟

多数诗篇的形成时代 整体上对“天”的态度

《周颂》 西周初年 颂天

《大雅》 西周中期至西周晚期 疑天

《小雅》 西周晚期至东周初年 骂天

《国风》 西周末年至春秋中叶 不理天

【解析】从材料可以看出,西周初年到春秋中叶,人们对于天的观念逐步淡化,即从歌颂天到不理天,反映出人的作用在不断增强,即人文意识不断增强,C项正确;天子权威呈现不断衰落的趋势,排除A;对天的观念的变化并不意味着天道观的衰落,排除B;成熟的说法不能体现,材料也没有涉及到人性论,排除D。

【答案】C

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年河北卷)《史记》记载:“夫周室衰而《关雎》作,幽厉微而礼乐坏,诸侯恣行,政由强国。故孔子闵(悯)王路废而邪道兴,于是论次《诗》《书》。”这一记载说明,孔子编订《诗》《书》意在( )

A.加强君主集权 B.恢复周礼 C.宣扬礼法并用 D.发展私学

【答案】B

【解析】根据材料可知,随着周王室衰微,诸侯互相征伐,社会动荡,孔子主张恢复周礼以此来稳定社会秩序,B项正确;法家主张加强君主集权,排除A项;荀子宣扬礼法并用,排除C项;孔子发展私学,但与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

军事:争霸和兼并战争频繁,富国强兵的需要

4、春秋战国时期军事特征

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料六:春秋时期的鲁国由公族执政,私家势力的代表是季氏、叔氏、孟氏三家,史称“三桓”。三桓趁内乱之际扩大自身势力,出现了“公室卑,三桓强”的局面,最后完全控制了鲁国,历史由此进入战国时代。

新兴地主阶级壮大

公族与公室的较量

异性卿大夫与公室的较量

商人和平民的转化

(小宗与大宗)

鲁国“三桓”

田氏代齐

三家分晋

(官僚军功地主)

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

政治:

经济:

思想:

铁犁牛耕的使用,生产力发展;

私田增多,井田制瓦解;封建土地私有制产生。

战国时期工商业获得发展

王室势力衰微,失去了天下共主的地位;

诸侯势力不断强大;

礼崩乐坏,分封制﹑宗法制遭到破坏。

百家争鸣,各学派纷纷提出解决社会问题的方案,改革成为社会的主要呼声。

一、春秋战国时期时代特征(变法、改革的背景)

军事:

争霸和兼并战争频繁,富国强兵的需要。

阶级:

新兴地主阶级壮大。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

社会生产力的发展是改革变法的根本原因

称霸天下的欲望是改革变法的直接动力

富国强兵是改革变法的目的

由奴隶社会向封建社会的社会转型是改革变法的时代要求

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

国家 主持者

齐国 管仲

鲁国 初税亩

魏国 李悝

楚国 吴起

赵国 赵列侯

韩国 申不害

齐国 邹忌、晏婴

燕国 乐毅

战国七位君主

变法示意表

魏文侯〈李悝﹑吴起变法〉

前445-前387年

楚悼王〈吴起变法〉

前401-前381年

秦孝公〈商鞅变法〉

前364-前338年

齐威王〈邹忌变法〉

前356-前320年

赵武灵王〈胡服骑射改革〉

前325-前299年

燕昭王〈乐毅变法〉

前312-前279年

韩昭侯〈申不害变法〉

前362-前333年

二、春秋战国时期的变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

内容:

“相地而衰征”

(不论公田私田按土地好坏和产量征收实物税)

影响:

增加了财政收入,客观上加速了井田制瓦解

特点:

主要针对经济基础方面,没有触及上层建筑(世卿世禄),没有引起社会转型

目的:

富国强兵(直接);维护奴隶制统治(根本)

另:鲁国的“初税亩”(无论公田、私田一律按田亩实数收税)实质上承认土地私有的合法性

1、春秋时期的齐国管仲改革

性质:

奴隶制改革

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

实际上承认土地私有

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

内 容 成 效

魏文侯变法 李

悝 政治

经济

法律

吴

起 军事

影响

“选贤任能,

赏罚分明”

“尽地力”的

农业政策;“平籴法”

强调法治,

制定《法经》

创建军队“武卒”

改善了吏治,削弱了旧贵族特权

事实上破坏了井田制

我国第一部法典;

维护秩序,稳定政局

使“秦兵不敢东向”

有效打击了旧制度,增强了国力,魏国迅速崛起;开启了战国大变法运动的序幕;促进了社会的转型——由奴隶社会向封建社会转变。

2、战国

魏国魏文侯变法

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

特点:改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,更全面更彻底,推动了社会转型。

性质:地主阶级的封建性质的改革。

目的:富国强兵(直接);维护新兴地主阶级统治(根本)

作用:摧毁旧制度的同时,确立了新的政、经制度,完成了社会转型。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

使魏国走进封建社会

未改变社会性质

仍然是奴隶制国家

增强了国力,使国家迅速崛起,成为当时比较强大的国家。

改变世卿世禄制; “尽力”;

“废沟洫”;强调法治。

“相地而衰征”

经济上涉及对井田制的变革

战国时期

春秋时期

成效

内容

时间

李悝变法

管仲改革

名称

社会转型时期的社会改革

试从发生时间、变法内容、变法成效等方面比较管仲改革和李悝变法的异同。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

商鞅变法

主要内容

政治 奖励军功,剥夺和限制贵族特权

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

经济 重农抑商,奖励耕织

“废井田,开阡陌”,授田于百姓

社会 强制大家庭拆散为个体小家庭

在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

3、战国时期的商鞅变法

提高了军战斗力,确立了新兴地主阶级的政治、经济优势

取代了分封制,巩固地主阶级统治,加强了中央集权

发展了小农经济,增加了政府的财政收入

强化了基层管理,加强了专制统治

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

商鞅变法的影响

(1)商鞅变法是中国古代一次较为彻底的,具有封建性质的,自上而下的变法

(2)推动了社会进步,促进了经济繁荣,壮大了国力,为秦国的富国强兵和后来统一全国奠定了基础,对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

政治:打击了血缘宗法制度,健全了封建国家机器,中央集权制度建设开始.

经济:改变了旧的生产关系(确立新的生产关系),确立土地私有制度,激发了劳动者的积极性,促进了为秦国农业生产。

军事:极大地提高了秦国军队的战斗力, 掌握了对外兼并战争主动权

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

商鞅变法的局限性

①允许土地自由买卖,埋下了土地兼并的祸根

②重农抑商,压制工商业违背了社会经济发展的规律

③改革不完全彻底:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性;

④轻视教化,轻罪重罚

⑤文化高压,钳制了思想,摧残了文化,导致创新意识窒息

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

私有制确立;

年代

领域

前770年

前476年

春秋五霸(破坏分封)

战国七雄(礼崩乐坏);

商鞅变法

前221年

春秋:奴隶社会(贵族政治)开始瓦解

战国:封建社会(官僚政治)开始确立

经济

政治

文化

铁器牛耕

农业发展

手工业发展

商业发展

私田;

家庭;

“新地主”

重农抑商;

经济进一步发展

课堂小结

百家争鸣(孔子;孟子;荀子;老子;庄子;墨子;韩非;)

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

春秋末年鲁国的叔孙穆子出使晋国,晋悼公设宴。先命乐工演奏天子赏赐诸侯的《肆夏》之乐,叔孙穆子认为不合礼制不敢接受,又让乐工歌诵诸侯相见才用的《文王》三章,穆子仍然不肯接受,直到伶人歌诵用来宴群臣嘉宾的《鹿鸣》,他才接受。这一史事反映出当时( )

A.恢复周代礼乐制度刻不容缓 B.诸侯严格遵守宗法血缘制度

C.人民思想愚昧缺乏礼制观念 D.诸侯僭礼越规挑战礼乐制度

鲁国使臣出使晋国,晋国国君先后用天子之乐、诸侯之乐、群臣之乐,使臣最后接受了群臣之乐,材料说明晋国未遵守礼乐制度,礼崩乐坏,故选D;礼崩乐坏是社会发展趋势,且材料没有涉及恢复周代礼乐制度的措施,排除A;材料反映了晋国挑战了礼乐制度,礼乐制度是维护宗法制的制度,B项“严格遵守”表述错误,排除;礼崩乐坏反映的是周王室衰微,不能反映人民思想愚昧,排除C。

D

【模拟试题】

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

【模拟试题】

春秋时期的政治家管仲在《管子·正世》中写道:“故古之所谓明君者,……其设赏有薄有厚,其立禁有轻有重,迹行不必同,非故相反也,皆随时而变,因俗而动。”据此分析,管仲在国家治理上( )

A.反对国家统治政策的泥古不化 B.主张以严刑酷法来统治百姓

C.认为官员应该维护中央的权威 D.主张依靠明君之法治理国家

【解析】根据引文解读管仲的治国思想。管仲认为,贤明之君治理国家,须赏罚分明,一切措施应从实际出发,并且做到“随时而变,因俗而动”,意即政策应该变通,A项正确;材料主张刑法应有轻有重,排除B项;材料没有涉及中央权威,C项错误;材料主张法律应该适应现实,排除D项。

A

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【模拟试题】

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

春秋战国时期,诸子百家

“蜂出并作,各引一端”,

他们对中国古代立法有如

下见地:据此,可推知先

秦立法( )

A.取向公平公正

B.强调因势制宜

C.追求礼法结合

D.重视社会和谐

【解析】从材料中的“尺寸也,绳墨也,规矩也”“法不阿贵”“法之功莫大于使私不行”“夫立法令者,以废私也”等信息可以看出,这一时期的思想家均主张立法应当追求公平公正,故答案为A项;材料没有反映重视时势对立法的影响,排除B项;材料没有涉及“礼”,排除C项;材料没有反映先秦立法重视社会和谐,排除D项。

A

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【模拟试题】

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

考古学家在湖北随州枣树林发现春秋中晚期的曾国墓葬群,出土铜器2000余件,其中礼器近600件。墓葬出土的编钟及其铭文反映了( )

A.春秋中期华夏认同的观念日趋形成

B.形成中华文明多元一体格局

C.分封制推动了西周礼乐制度的

D.开始出现民族交流融合局面

【解析】曾国墓葬群出土编钟上的铭文,如“周文王的后裔”“广大‘夏’的功业”等信息可知,当时华夏观念已经形成,而且得到了认同,A正确;通过题干则曾国墓葬群的相关信息无法证实当时整个中国的文化格局,排除B;题干主旨并不是关于分封制和礼乐制度的关系,排除C;D错在“开始”,排除。

A

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【模拟试题】

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

《礼记》载:“国家无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。”《管子》载:“不生粟之国亡,粟生而死(死:用光)者霸,粟生而不死(死:用光)者王。”对上述思想认识正确的是( )

A.强调国富重于民富理念 B.体现重农抑商经济思想

C.粮食安全关乎国家存亡 D.轻徭薄赋减轻百姓负担

【解析】《礼记》和《管子》中都强调一个国家应该有一定的经济积蓄,没有响应的储备的国家就有可能灭亡,说明粮食安全关乎国家存亡,故选C;材料不是在比较国富和民富,排除A;材料中没有抑商的内容,不能体现重农抑商,排除B;材料强调的是粮食的重要性,而非主张轻徭薄赋,排除D。

C

【时空坐标】

高考历史一轮复习 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考导向分析】

1、联系春秋战国时期诸侯纷争、民族交融的具体史实,从历史理解角度考查民族认同和文化认同、文化交流。

2、结合春秋战国时期社会的变化,特别是商鞅变法等典型历史现象,创设学习情境,考查春秋战国时期的社会转型。

3、结合各学派代表人物的典型观点,进行纵向和横向比较,考查百家争鸣,理解先秦时期中华文化奠基的特征。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

西周

(前1046-前770)

东周

(前770-前221)

春秋

(前770-前476)

《春秋》

战国

(前475-前221)

《战国策》

生产力

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

一、春秋战国时期时代特征(变法、改革的背景)

大转型

大动荡

大变革

大发展

→社会转型,矛盾凸显

→大国争霸,战争不断

→改革变法,应对挑战

→奴隶制瓦解,封建制形成

社会转型时期:

从奴隶制到封建制过渡

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

1、春秋战国时期政治特征

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

春秋战国时期的政治环境

材料一:公元前720年,周平王死后,因随葬品不足,新继位的周桓王只得派人向鲁国求助丧葬费。桓王死后,财政枯竭,七年后才得以埋葬 。

周王室势力衰微,失去了天下共主的地位。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

分封制开始于周武王,

破坏于西周后期,

崩溃于春秋战国。

为什么分封制会走向崩溃?

(1)经济上:生产力发展(铁犁牛耕的广泛使用),井田制瓦解

(2)政治上:诸侯国势力日益强大,演变为割据势力

崩溃表现:

田氏伐齐、周郑交质、楚王问鼎、孔子的“是可忍,孰不可忍”、“礼乐征伐自诸侯出”

(3)依靠血缘关系维持的政治联系难以持久

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年全国乙卷)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明( )

A.土地国有制度废除 B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固 D.社会生产持续发展

【解析】根据题干并结合所学可知,西周时期诸侯国接受天子分封并进行世袭统治,西周中期至春秋时期,由于生产力不断发展,垦田数量增多,推动了诸侯国内部分封规模的扩大,故D项正确;井田制在战国改革变法中被废除,排除A项;春秋时期,随着诸侯国实力增强,传统分封体制受到冲击,天子权威日益削弱,排除B项;材料信息不能直接体现对诸侯国君权力地位的影响,排除C项。

【答案】D

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料二:郑庄公(前757—前701),春秋时期郑国第三代国君,在位32年,曾平定其弟共叔段叛乱。继武公为周平王卿士,联合齐、鲁战败宋、卫,并灭许国,在中原形成霸主地位。后因周桓王免其职而与周作战,击败周师,射伤周王。

材料四:“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”

——孟子

材料三:(楚庄王)八年,伐陆浑戎(在洛阳西南),遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“子无阻九鼎!楚国折钩之喙(折掉戟的钩尖),足以为九鼎。”王孙满曰:“……周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。

——《史记·楚世家》

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料五:“陪臣执国命”、“礼乐征伐自诸侯出”。

——《论语·季氏》

材料六:孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?” ——《论语·八佾yi》

礼乐崩坏;宗法分封制崩溃。

材料七:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野.....(战国)上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。 ——《〈战国策〉书录》

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

结合教材正文与地图,从春秋到战国,民族关系发生了怎样的变化

“尊王攘夷”

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

铁犁牛耕的使用,提高了生产力

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

2、春秋战国时期的经济环境

材料:《管子》记载:春秋时齐国已经用铁农具耕种土地。《国语》中记载,孔子有弟子姓冉,名耕,字子牛。

材料说明当时经济出现了怎样的变化?

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

探究 铁器出现的作用

新的、更有效的铁制工具使农业有可能从原先的黄河发源地向南扩展到森林茂密的长江流域。铁制工具还促进了流域地区兴修大批的排水工程、为远距离运输大批商品而进行的运河开挖以及西北干旱地区的灌溉工程。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

铁农具和牛耕的使用

生产力的提高

私田开垦增多

“公田不治”现象增多

土地逐渐私有化

井田制瓦解

私田增多,井田制瓦解

封建土地私有制产生,地主经济兴起

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

小农经济形成

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

6

客观原因:春秋时期,诸侯争霸,井田上的劳动力日益减少,大量公田被抛荒。

井田制的瓦解原因

周制, 野人只助耕公田不为兵。然而这种制度到了春秋时期就开始松动了。那时“礼乐征伐自诸侯出”, 各国统治者为争霸权、求生存、略财富而纷纷扩军……野中15—65岁之人都是要服役的。 既然耕田是成年男性的责任, 那么他们如去服兵役公田也就没人治理了。……田制赋税的变革是兵制变革的前提和基础;为应付战争的需要,变革兵制必先变革田制。

——刘东升《试论井田制的瓦解》

彻底废除:商鞅变法,从法律上废除了井田制。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

各国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂

(quebei)

都江堰----战国时期秦国蜀郡太守李冰父子率众修建的一集防洪、灌溉、水运为一体的综合性水利工程,是全世界至今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。2200多年来,至今仍发挥巨大效益。

水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府。

——司马迁《史记》

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

冶铸业成就有铸铁柔化处理技术,比欧洲早两千年以上。

青铜冶铸方面发明了错金、错银、嵌红铜等新工艺。

手工业规模不断扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等都有所发展。

商业活动逐渐活跃,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。

“有买及卖也,各婴其价,小物不能名一钱者,勿婴”。

——《秦律·金布律》

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

3、春秋战国时期思想文化特征

百家争鸣,各学派纷纷提出解决社会问题的方案,改革成为社会的主要呼声。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料1

子曰:“仁者爱人。”

子曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。” 《论语·雍也》

子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语·颜渊》

(一)孔子的主要思想:

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

子曰:夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

——《论语·雍也》

核心观念:仁

含义

实现的途径(忠恕)

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

“仁” 就是指个人的人格和人际关系。

它强调人际关系的根本是要彼此尊重对方的人格,要求人们互相敬爱,谦让和睦相处。

评价:民本思想,调整了人际关系,稳定了社会秩序,推动了社会和谐发展。对中华民族传统伦理美德的形成产生了积极的影响。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

仁

礼

内心的

个人修养

外在的

社会规范

与他人

与社会

与自我

克己复礼

维护秩序的工具

礼仪风俗

伦理道德

政治制度

核心

“周礼”,指西周建立的以分封制和宗法制为核心的等级名分制度.

《周礼》

《仪礼》

《礼记》

克己复礼

“正名”

途径

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

子曰:“有教无类。” ------《论语·卫灵公》

子曰:“温故而知新,可以为师矣。” ------《论语·为政》

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”------《论语·学而》

为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。……子为善焉用杀?子欲善而民善矣。

子曰:道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

统治者体察民情,爱惜民力,为政以德

有教无类,温故知新。因材施教、全面发展

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

1.子曰:“有教无类。” 《论语·卫灵公》

2.子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”《论语·为政》

3.子曰:“温故而知新,可以为师矣。 ” 《论语·为政》;

子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”《论语·学而》;

子曰:“学而不厌,诲人不倦。” 《论语·述而》

4.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”《论语·为政》

5.子曰:“当仁不让于师。” 《论语·卫灵公》

(1)教育原则:有教无类;

(2)教学方法:因材施教;

(3)学习方法:实事求是;温故知新;持之以恒;学思结合;当仁不让。

4)教育目的:学而优则仕

仁者的叮咛

汲取智慧--孔子的教育思想

( “仁”的思想在教育领域的反映)

试总结孔子的教育成就和贡献:

一、最早创办私学,扩大教育范围

二、总结出一套先进的教育教学方法

三、整理六经,继承传播文化

《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》

四、主要思想集中体现于《论语》(弟子整理)

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

1、地位变迁:①春秋战国和秦朝不受视; ②经历代不断创新改造,形成完整的儒家思想体系,汉朝至清一直是中国传统文化的主流。

2、对后世的影响:

①对我国的政治、伦理、文化和民族性格产生了深远影响;

②在世界文化史上产生重要影响。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料 有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而不居。夫唯弗居,是以不去。

——《老子》摘录

问题:上述材料反映出老子的哪些主张?

朴素的唯物史观:道是天地万物的本源,天人合一;

朴素的辩证法:任何事物都有矛盾对立的两个方面,事物双方可以互相转换。

政治主张:顺其自然,无为而治,小国寡民。

材料1

(二)老子的主要思想:

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

“治大国如烹小鲜。”

“无为而无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。”

“圣人之道,为而不争.”“以其不争,故天下莫能与之争”

“是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。”

小国寡民……邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

—无为而治,小国寡民,愚民

评价:一方面要求统治者把复杂的事情简单化,不要过分威逼百姓,具有积极的意义;另一方面,老子向往小国寡民的原始淳朴风气,主张实行“愚民”政策,这在历史上产生了消极的影响

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

政治:汉初黄老无为而治、文景之治

哲学、伦理学:热爱自然,敬畏生命;文学:山水田园诗;竹林七贤;

思维方式、道德人格:虚怀若谷、宽容谦逊,少私寡欲;以德报怨;反对争名夺利,以柔克刚、以弱胜强

中医养生;

火药;

太极拳;

茶道:“尊人”“三才杯”;

老子被奉為太上老君

感知影响——中国

综合探究

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

经济:

政治:

阶级:

文化:

生产力大发展,促使阶级关系出现新变化

分封制、宗法制崩溃,周王室衰微;诸侯为争霸礼贤下士,争相招揽人才。

新兴地主阶级崛起,“士”阶层活跃

私学兴起

春秋战国时期是社会剧烈动荡的历史阶段,为什么在这样的时期会出现思想文化活跃的局面?

材料1

(三)百家争鸣

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

学派 代表人物 提倡观点 代表阶层

儒家 孟子 N/A

荀子 N/A

道家 庄子 N/A

阴阳家 邹衍 N/A

墨家 墨子 下层平民

法家 韩非子 新兴地主阶级

人性善、仁政

逍遥自由

节俭、兼爱、非攻、尚贤

相同之处:都是从社会现实出发,旨在扭转社会混乱的状况,为统治者设计治国平天下的方案。

儒家—学说广博但殊少抓住要领,花费了力气却很少功效。重视君臣、长幼、尊卑秩序。

墨家—重视发展生产,“节用”、“节葬”(生活俭朴),代表小生产者的利益。

法家—强调“法治”,要求打破贵族特权。维护君主权威,主张名分、职分明确。

道家—主张“无为而治”以顺应自然、万物天性为实用原则。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

百家争鸣的影响

(1)百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。

(2)它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“依法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

认识:“把依法治国与以德治国紧密结合起来”

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

(2021年山东卷)儒家学派重视礼乐,宣扬“乐文同则上下和”;墨家学派人为乐“与君子听之,废君子听治”“与贱人听之,废贱人之从事”。这反映了两者( )

A.文化取向的迥异 B.政治立场的不同

C.学术观点的分歧 D.生活态度的差异

【高考真题演练】

【答案】B

【解析】儒家学者认为礼乐能够促成社会和谐,而墨家认为礼乐不利于国家治理,反映了两者代表不同的阶级立场,政治立场不同,B正确;两者的差异不是文化取向上的差异,排除A;C是表象,排除;D与题无关,排除。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年天津卷)孔子认为“身正”是为政者的重要品质,“不能正其身,如正人何?”韩非子主张立法者“不游意于法之外,不为惠于法之内”。他们这是倡导统治者( )

A.推行仁政 B.以法治国 C.规范行为 D.监督民众

【答案】C

【解析】根据“不能正其身,如正人何?”可得出孔子强调要身正。根据“不游意于法之外,不为惠于法之内”可得出韩非子强调要遵守法律。二者分别从不同的角度要求人们要遵守规则,规范行为,C项正确;A项是孟子的,B项是法家的,排除AB项;D项在材料中没有体现,排除D项。故选C项。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年海南卷)《论语·子罕》有曰:“子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。”这反映了孔子( )

A.具有尊卑等级的观念 B.拥有博爱节俭的美德

C.秉持不偏不倚的态度 D.达到清静无为的境界

【答案】C

【解析】材料“子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我”大意是孔子杜绝了四种毛病:不凭空臆测,不武断绝对,不固执拘泥,不自以为是,这体现了孔子不偏不倚的中庸态度,故C项正确;材料和尊卑等级观念无关,排除A项;材料不能体现博爱节俭,排除B项;D项是道家思想主张,排除D项。故选C项。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年全国甲卷)老子认为,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”。孔子则说,“不学礼,无以立”,要“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。这反映出,当时他们( )

A.反思西周的礼乐文化 B.迎合封建贵族政治诉求

C.主张维护夏商周制度 D.得到统治者的积极支持

【解析】材料中的老子认为礼的出现是社会偏离了大道、仁义等道德观念逐步失败的产物,而孔子则认为礼是调和社会矛盾、维持社会秩序的有效方式,二者尽管对礼的看法有所不同,但提出观点的出发点是相同的,即都出于对西周礼乐制度的反思,只是一个赞同,一个批评而已,

故选A;老子对礼是持否定态度的,他的主张并未迎合封建贵族的政治诉求,排除B;老子主张小国寡民,主张退回夏商周之前的社会当中去,C项不是老子的诉求,排除;老子和孔子生活于春秋时期,他们都主张退回到以前的社会当中去,故他们的主张并未得到统治者的积极支持,排除D。

【答案】A

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

补充:春秋战国时期的科技、文化

1、天文学:春秋时期,我国就有对彗星和拉雷彗星的记录;战国时期,《甘石星经》是我国最早的一部天文学著作,书中《石氏星表》是世界上最早的星表。

2、数学:春秋战国时期已出现九九乘法口诀,发明了用竹棍做算筹的筹算计算法。

3、医学:编撰与战国,成书于西汉的《黄帝内经》,奠定了中医学理论的基础

4、文学:《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,保存了西周初期到春秋中期的诗歌。真实而深刻地反映了当时的社会生活(现实主义风格)。楚辞是战国时期屈原等人吸收南方民歌精华,采用楚国方言,创造出的一种新体诗歌。开创了抒情浪漫主义风格的先河。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年湖南卷)有学者对《诗经》风、雅、颂的时代与内容进行考察,其发现如表所示,据此可知,西周初年至春秋中叶( )

A.天子权威不断强化

B.天道观持续衰落

C.人文意识逐渐增强

D.人性论走向成熟

多数诗篇的形成时代 整体上对“天”的态度

《周颂》 西周初年 颂天

《大雅》 西周中期至西周晚期 疑天

《小雅》 西周晚期至东周初年 骂天

《国风》 西周末年至春秋中叶 不理天

【解析】从材料可以看出,西周初年到春秋中叶,人们对于天的观念逐步淡化,即从歌颂天到不理天,反映出人的作用在不断增强,即人文意识不断增强,C项正确;天子权威呈现不断衰落的趋势,排除A;对天的观念的变化并不意味着天道观的衰落,排除B;成熟的说法不能体现,材料也没有涉及到人性论,排除D。

【答案】C

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【高考真题演练】

(2021年河北卷)《史记》记载:“夫周室衰而《关雎》作,幽厉微而礼乐坏,诸侯恣行,政由强国。故孔子闵(悯)王路废而邪道兴,于是论次《诗》《书》。”这一记载说明,孔子编订《诗》《书》意在( )

A.加强君主集权 B.恢复周礼 C.宣扬礼法并用 D.发展私学

【答案】B

【解析】根据材料可知,随着周王室衰微,诸侯互相征伐,社会动荡,孔子主张恢复周礼以此来稳定社会秩序,B项正确;法家主张加强君主集权,排除A项;荀子宣扬礼法并用,排除C项;孔子发展私学,但与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

军事:争霸和兼并战争频繁,富国强兵的需要

4、春秋战国时期军事特征

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

材料六:春秋时期的鲁国由公族执政,私家势力的代表是季氏、叔氏、孟氏三家,史称“三桓”。三桓趁内乱之际扩大自身势力,出现了“公室卑,三桓强”的局面,最后完全控制了鲁国,历史由此进入战国时代。

新兴地主阶级壮大

公族与公室的较量

异性卿大夫与公室的较量

商人和平民的转化

(小宗与大宗)

鲁国“三桓”

田氏代齐

三家分晋

(官僚军功地主)

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

政治:

经济:

思想:

铁犁牛耕的使用,生产力发展;

私田增多,井田制瓦解;封建土地私有制产生。

战国时期工商业获得发展

王室势力衰微,失去了天下共主的地位;

诸侯势力不断强大;

礼崩乐坏,分封制﹑宗法制遭到破坏。

百家争鸣,各学派纷纷提出解决社会问题的方案,改革成为社会的主要呼声。

一、春秋战国时期时代特征(变法、改革的背景)

军事:

争霸和兼并战争频繁,富国强兵的需要。

阶级:

新兴地主阶级壮大。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

社会生产力的发展是改革变法的根本原因

称霸天下的欲望是改革变法的直接动力

富国强兵是改革变法的目的

由奴隶社会向封建社会的社会转型是改革变法的时代要求

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

国家 主持者

齐国 管仲

鲁国 初税亩

魏国 李悝

楚国 吴起

赵国 赵列侯

韩国 申不害

齐国 邹忌、晏婴

燕国 乐毅

战国七位君主

变法示意表

魏文侯〈李悝﹑吴起变法〉

前445-前387年

楚悼王〈吴起变法〉

前401-前381年

秦孝公〈商鞅变法〉

前364-前338年

齐威王〈邹忌变法〉

前356-前320年

赵武灵王〈胡服骑射改革〉

前325-前299年

燕昭王〈乐毅变法〉

前312-前279年

韩昭侯〈申不害变法〉

前362-前333年

二、春秋战国时期的变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

内容:

“相地而衰征”

(不论公田私田按土地好坏和产量征收实物税)

影响:

增加了财政收入,客观上加速了井田制瓦解

特点:

主要针对经济基础方面,没有触及上层建筑(世卿世禄),没有引起社会转型

目的:

富国强兵(直接);维护奴隶制统治(根本)

另:鲁国的“初税亩”(无论公田、私田一律按田亩实数收税)实质上承认土地私有的合法性

1、春秋时期的齐国管仲改革

性质:

奴隶制改革

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

实际上承认土地私有

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

内 容 成 效

魏文侯变法 李

悝 政治

经济

法律

吴

起 军事

影响

“选贤任能,

赏罚分明”

“尽地力”的

农业政策;“平籴法”

强调法治,

制定《法经》

创建军队“武卒”

改善了吏治,削弱了旧贵族特权

事实上破坏了井田制

我国第一部法典;

维护秩序,稳定政局

使“秦兵不敢东向”

有效打击了旧制度,增强了国力,魏国迅速崛起;开启了战国大变法运动的序幕;促进了社会的转型——由奴隶社会向封建社会转变。

2、战国

魏国魏文侯变法

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

特点:改革由经济基础逐渐转移到上层建筑,更全面更彻底,推动了社会转型。

性质:地主阶级的封建性质的改革。

目的:富国强兵(直接);维护新兴地主阶级统治(根本)

作用:摧毁旧制度的同时,确立了新的政、经制度,完成了社会转型。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

使魏国走进封建社会

未改变社会性质

仍然是奴隶制国家

增强了国力,使国家迅速崛起,成为当时比较强大的国家。

改变世卿世禄制; “尽力”;

“废沟洫”;强调法治。

“相地而衰征”

经济上涉及对井田制的变革

战国时期

春秋时期

成效

内容

时间

李悝变法

管仲改革

名称

社会转型时期的社会改革

试从发生时间、变法内容、变法成效等方面比较管仲改革和李悝变法的异同。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

商鞅变法

主要内容

政治 奖励军功,剥夺和限制贵族特权

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

经济 重农抑商,奖励耕织

“废井田,开阡陌”,授田于百姓

社会 强制大家庭拆散为个体小家庭

在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

3、战国时期的商鞅变法

提高了军战斗力,确立了新兴地主阶级的政治、经济优势

取代了分封制,巩固地主阶级统治,加强了中央集权

发展了小农经济,增加了政府的财政收入

强化了基层管理,加强了专制统治

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

商鞅变法的影响

(1)商鞅变法是中国古代一次较为彻底的,具有封建性质的,自上而下的变法

(2)推动了社会进步,促进了经济繁荣,壮大了国力,为秦国的富国强兵和后来统一全国奠定了基础,对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

政治:打击了血缘宗法制度,健全了封建国家机器,中央集权制度建设开始.

经济:改变了旧的生产关系(确立新的生产关系),确立土地私有制度,激发了劳动者的积极性,促进了为秦国农业生产。

军事:极大地提高了秦国军队的战斗力, 掌握了对外兼并战争主动权

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

商鞅变法的局限性

①允许土地自由买卖,埋下了土地兼并的祸根

②重农抑商,压制工商业违背了社会经济发展的规律

③改革不完全彻底:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性;

④轻视教化,轻罪重罚

⑤文化高压,钳制了思想,摧残了文化,导致创新意识窒息

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

私有制确立;

年代

领域

前770年

前476年

春秋五霸(破坏分封)

战国七雄(礼崩乐坏);

商鞅变法

前221年

春秋:奴隶社会(贵族政治)开始瓦解

战国:封建社会(官僚政治)开始确立

经济

政治

文化

铁器牛耕

农业发展

手工业发展

商业发展

私田;

家庭;

“新地主”

重农抑商;

经济进一步发展

课堂小结

百家争鸣(孔子;孟子;荀子;老子;庄子;墨子;韩非;)

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

春秋末年鲁国的叔孙穆子出使晋国,晋悼公设宴。先命乐工演奏天子赏赐诸侯的《肆夏》之乐,叔孙穆子认为不合礼制不敢接受,又让乐工歌诵诸侯相见才用的《文王》三章,穆子仍然不肯接受,直到伶人歌诵用来宴群臣嘉宾的《鹿鸣》,他才接受。这一史事反映出当时( )

A.恢复周代礼乐制度刻不容缓 B.诸侯严格遵守宗法血缘制度

C.人民思想愚昧缺乏礼制观念 D.诸侯僭礼越规挑战礼乐制度

鲁国使臣出使晋国,晋国国君先后用天子之乐、诸侯之乐、群臣之乐,使臣最后接受了群臣之乐,材料说明晋国未遵守礼乐制度,礼崩乐坏,故选D;礼崩乐坏是社会发展趋势,且材料没有涉及恢复周代礼乐制度的措施,排除A;材料反映了晋国挑战了礼乐制度,礼乐制度是维护宗法制的制度,B项“严格遵守”表述错误,排除;礼崩乐坏反映的是周王室衰微,不能反映人民思想愚昧,排除C。

D

【模拟试题】

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

【模拟试题】

春秋时期的政治家管仲在《管子·正世》中写道:“故古之所谓明君者,……其设赏有薄有厚,其立禁有轻有重,迹行不必同,非故相反也,皆随时而变,因俗而动。”据此分析,管仲在国家治理上( )

A.反对国家统治政策的泥古不化 B.主张以严刑酷法来统治百姓

C.认为官员应该维护中央的权威 D.主张依靠明君之法治理国家

【解析】根据引文解读管仲的治国思想。管仲认为,贤明之君治理国家,须赏罚分明,一切措施应从实际出发,并且做到“随时而变,因俗而动”,意即政策应该变通,A项正确;材料主张刑法应有轻有重,排除B项;材料没有涉及中央权威,C项错误;材料主张法律应该适应现实,排除D项。

A

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【模拟试题】

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

春秋战国时期,诸子百家

“蜂出并作,各引一端”,

他们对中国古代立法有如

下见地:据此,可推知先

秦立法( )

A.取向公平公正

B.强调因势制宜

C.追求礼法结合

D.重视社会和谐

【解析】从材料中的“尺寸也,绳墨也,规矩也”“法不阿贵”“法之功莫大于使私不行”“夫立法令者,以废私也”等信息可以看出,这一时期的思想家均主张立法应当追求公平公正,故答案为A项;材料没有反映重视时势对立法的影响,排除B项;材料没有涉及“礼”,排除C项;材料没有反映先秦立法重视社会和谐,排除D项。

A

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【模拟试题】

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

考古学家在湖北随州枣树林发现春秋中晚期的曾国墓葬群,出土铜器2000余件,其中礼器近600件。墓葬出土的编钟及其铭文反映了( )

A.春秋中期华夏认同的观念日趋形成

B.形成中华文明多元一体格局

C.分封制推动了西周礼乐制度的

D.开始出现民族交流融合局面

【解析】曾国墓葬群出土编钟上的铭文,如“周文王的后裔”“广大‘夏’的功业”等信息可知,当时华夏观念已经形成,而且得到了认同,A正确;通过题干则曾国墓葬群的相关信息无法证实当时整个中国的文化格局,排除B;题干主旨并不是关于分封制和礼乐制度的关系,排除C;D错在“开始”,排除。

A

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

【模拟试题】

高考历史一轮复习 第2课 诸侯纷争与变法运动

《礼记》载:“国家无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。”《管子》载:“不生粟之国亡,粟生而死(死:用光)者霸,粟生而不死(死:用光)者王。”对上述思想认识正确的是( )

A.强调国富重于民富理念 B.体现重农抑商经济思想

C.粮食安全关乎国家存亡 D.轻徭薄赋减轻百姓负担

【解析】《礼记》和《管子》中都强调一个国家应该有一定的经济积蓄,没有响应的储备的国家就有可能灭亡,说明粮食安全关乎国家存亡,故选C;材料不是在比较国富和民富,排除A;材料中没有抑商的内容,不能体现重农抑商,排除B;材料强调的是粮食的重要性,而非主张轻徭薄赋,排除D。

C

同课章节目录