第2章 群落及其演替 基础夯实2022-2023学年生物人教选择必修2(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 群落及其演替 基础夯实2022-2023学年生物人教选择必修2(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 290.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-10 06:02:37 | ||

图片预览

文档简介

1151890010680700生物群落的演替 基础夯实

考试时间:90分钟 满分:100分

一、单项选择题:共18题,每题3分,共54分。每题只有一个选项最符合题意。

1.下列有关种群的叙述,正确的是( )

A. 种群都具有种群密度、年龄组成、性别比例等数量特征

B. 用样方法、标志重捕法可精确地计算出某种群的个体数量

C. 性别比例可通过影响种群出生率和死亡率间接影响种群密度

D.种群的空间特征包括均匀分布、随机分布、集群分布

2.下列关于种群的叙述,正确的是( )

①草原上全部的草是一个种群

②池塘中所有的草鱼是一个种群

③稻田中所有的三化螟是一个种群

④一片草地上的蒲公英随机分布是种群的空间特征之一

⑤一块朽木上的全部真菌是一个种群

A.①②③⑤ B.②③④ C.②④⑤ D.③④⑤

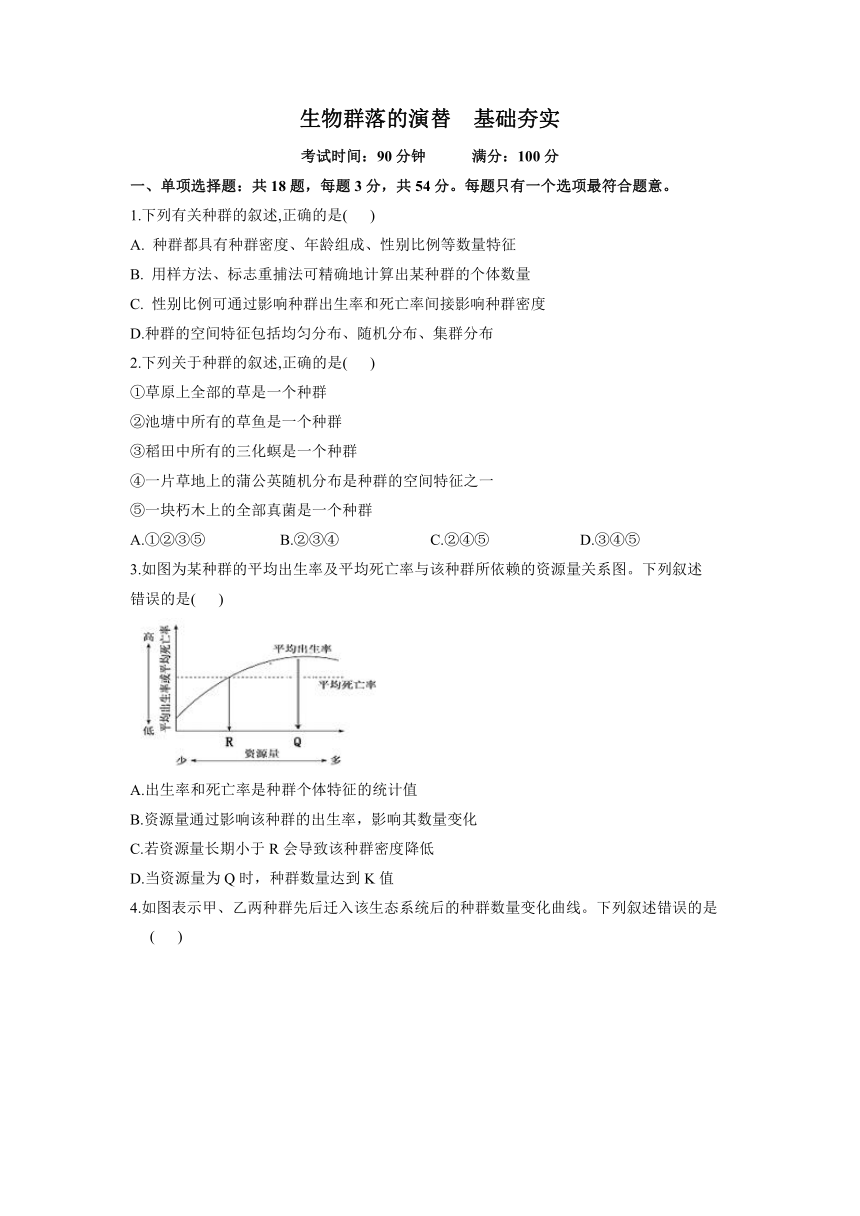

3.如图为某种群的平均出生率及平均死亡率与该种群所依赖的资源量关系图。下列叙述

错误的是( )

A.出生率和死亡率是种群个体特征的统计值

B.资源量通过影响该种群的出生率,影响其数量变化

C.若资源量长期小于R会导致该种群密度降低

D.当资源量为Q时,种群数量达到K值

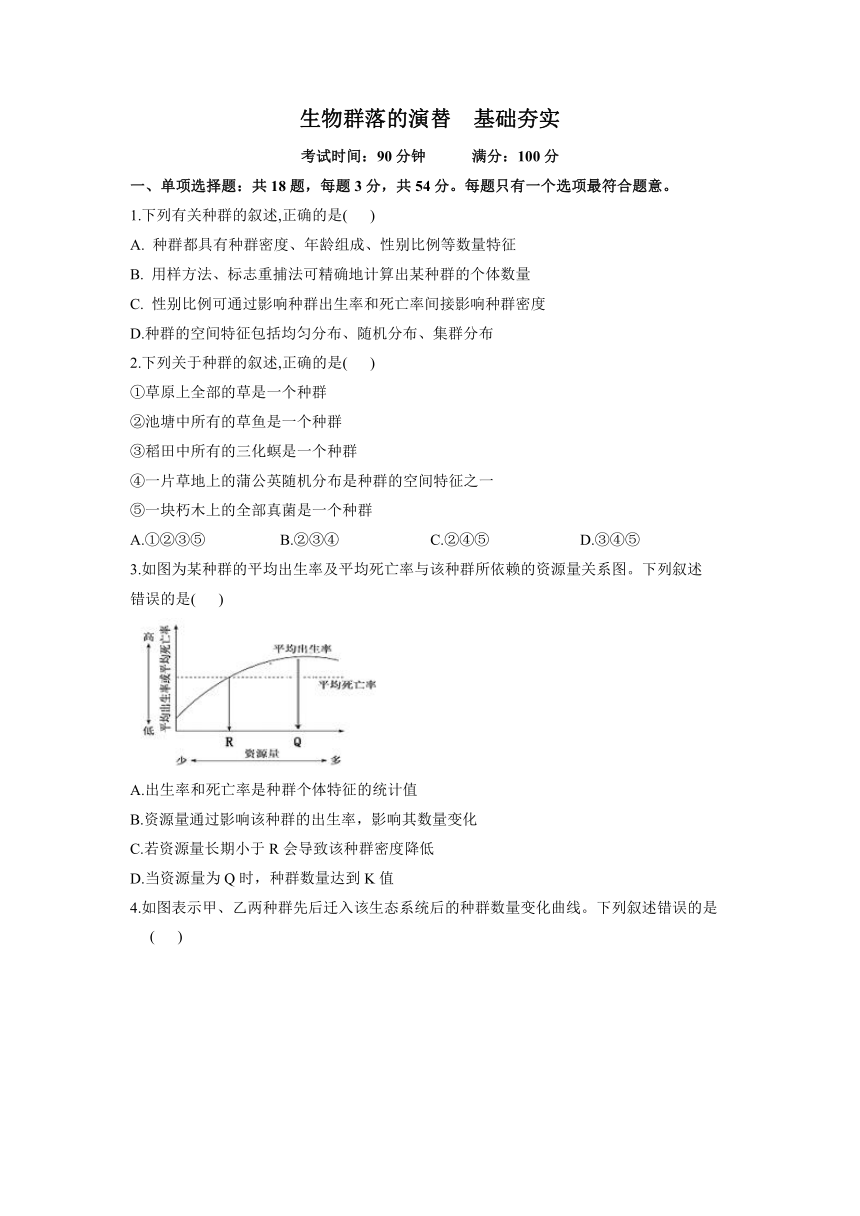

4.如图表示甲、乙两种群先后迁入该生态系统后的种群数量变化曲线。下列叙述错误的是( )

A.在0~t2阶段,甲种群的增长率逐渐下降

B.在t3之后,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降

C.在t4之后,乙种群的种群数量呈周期性波动

D.甲、乙种群之间的竞争,是影响甲种群数量波动的外源性因素

5.下列关于环境容纳量的叙述,错误的是( )

A. 种群数量达到环境容纳量后,其数量也会发生改变

B. 硬化地面并管理好粮食是降低家鼠环境容纳量较为有效的措施

C. 环境容纳量的大小主要取决于种群的出生率和死亡率

D. 建立自然保护区可提高濒危动物的环境容纳量

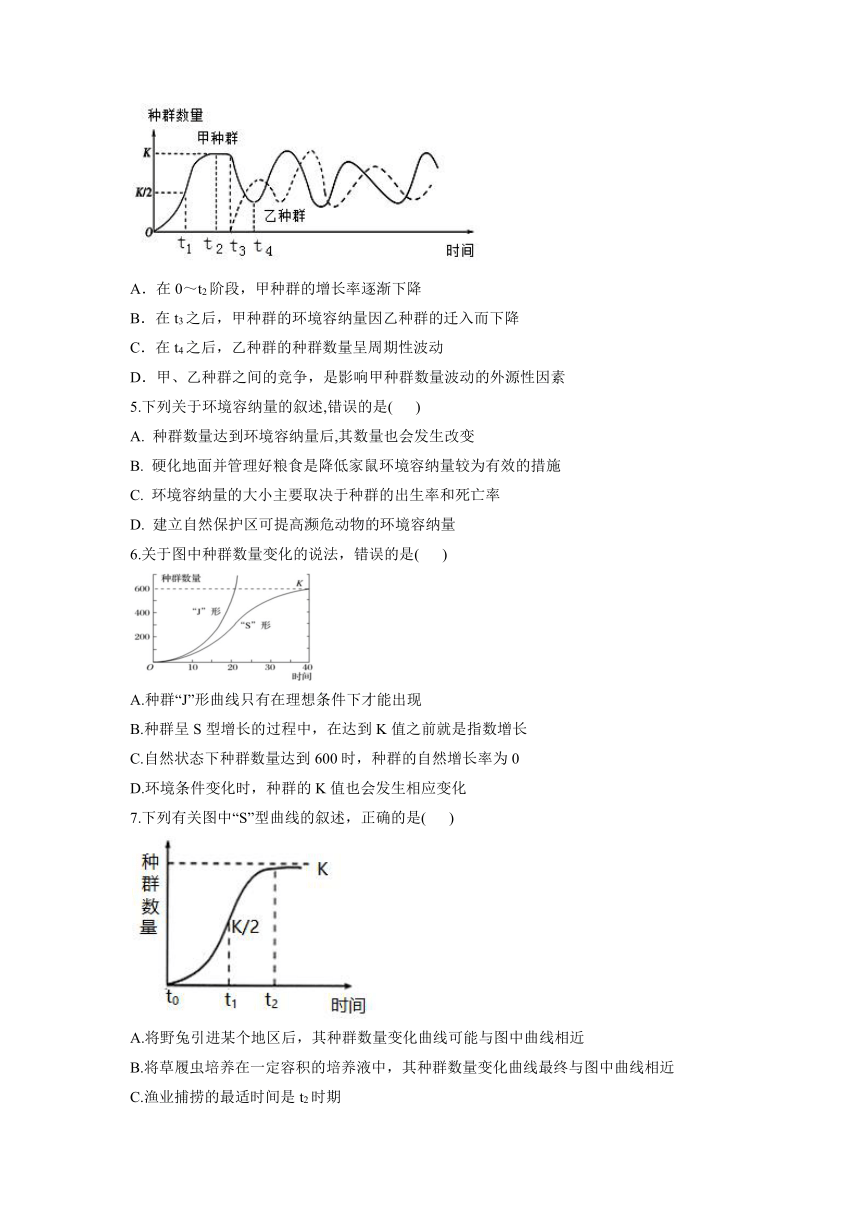

6.关于图中种群数量变化的说法,错误的是( )

A.种群“J”形曲线只有在理想条件下才能出现

B.种群呈S型增长的过程中,在达到K值之前就是指数增长

C.自然状态下种群数量达到600时,种群的自然增长率为0

D.环境条件变化时,种群的K值也会发生相应变化

7.下列有关图中“S”型曲线的叙述,正确的是( )

A.将野兔引进某个地区后,其种群数量变化曲线可能与图中曲线相近

B.将草履虫培养在一定容积的培养液中,其种群数量变化曲线最终与图中曲线相近

C.渔业捕捞的最适时间是t2时期

D.不同时期种群增长速率一定是不同的

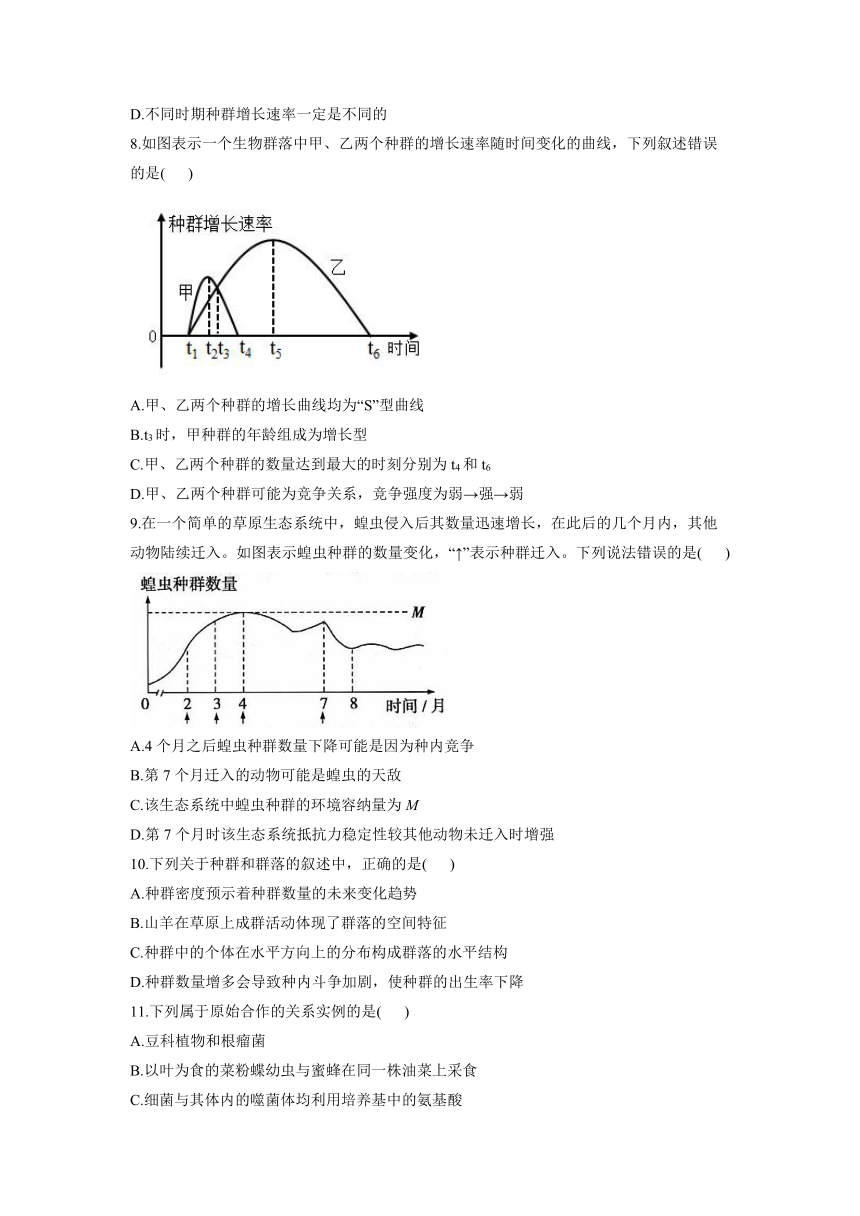

8.如图表示一个生物群落中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线,下列叙述错误的是( )

A.甲、乙两个种群的增长曲线均为“S”型曲线

B.t3时,甲种群的年龄组成为增长型

C.甲、乙两个种群的数量达到最大的时刻分别为t4和t6

D.甲、乙两个种群可能为竞争关系,竞争强度为弱→强→弱

9.在一个简单的草原生态系统中,蝗虫侵入后其数量迅速增长,在此后的几个月内,其他动物陆续迁入。如图表示蝗虫种群的数量变化,“↑”表示种群迁入。下列说法错误的是( )

A.4个月之后蝗虫种群数量下降可能是因为种内竞争

B.第7个月迁入的动物可能是蝗虫的天敌

C.该生态系统中蝗虫种群的环境容纳量为M

D.第7个月时该生态系统抵抗力稳定性较其他动物未迁入时增强

10.下列关于种群和群落的叙述中,正确的是( )

A.种群密度预示着种群数量的未来变化趋势

B.山羊在草原上成群活动体现了群落的空间特征

C.种群中的个体在水平方向上的分布构成群落的水平结构

D.种群数量增多会导致种内斗争加剧,使种群的出生率下降

11.下列属于原始合作的关系实例的是( )

A.豆科植物和根瘤菌

B.以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食

C.细菌与其体内的噬菌体均利用培养基中的氨基酸

D.海葵固着于寄生蟹的螺壳上

12.在种植油茶时在油茶林下套种马铃薯、西瓜、板蓝根、王米等株高和根系长度不同的农作物,实现一地多收。下列相关叙述错误的是( )

A.高矮不同的各种农作物丰富了该群落的垂直结构

B.该群落的构建有利于对不同层次土壤养分的利用

C.人工套种的各种植物间相互独立,互不影响

D.种植在同一区域的植物之间存在竞争关系

13.下列有关生物种间关系的叙述,错误的是( )

A.草原狮子和猎豹之间属于竞争关系 B.农田中菟丝子和大豆之间属于互利共生关系

C.草原牧草和斑马之间属于捕食关系 D.人肠道中的蛔虫与人之间属于寄生关系

14.下列关于群落的叙述,错误的是( )

A.农田中的玉米植株高低错落,体现了群落的垂直结构

B.两种生物竞争的结果不一定是一方处于劣势甚至死亡

C.鱼占据不同的水层出现分层现象,与各种鱼的食性有关

D.群落演替的过程中,草本阶段与灌木阶段的丰富度不同

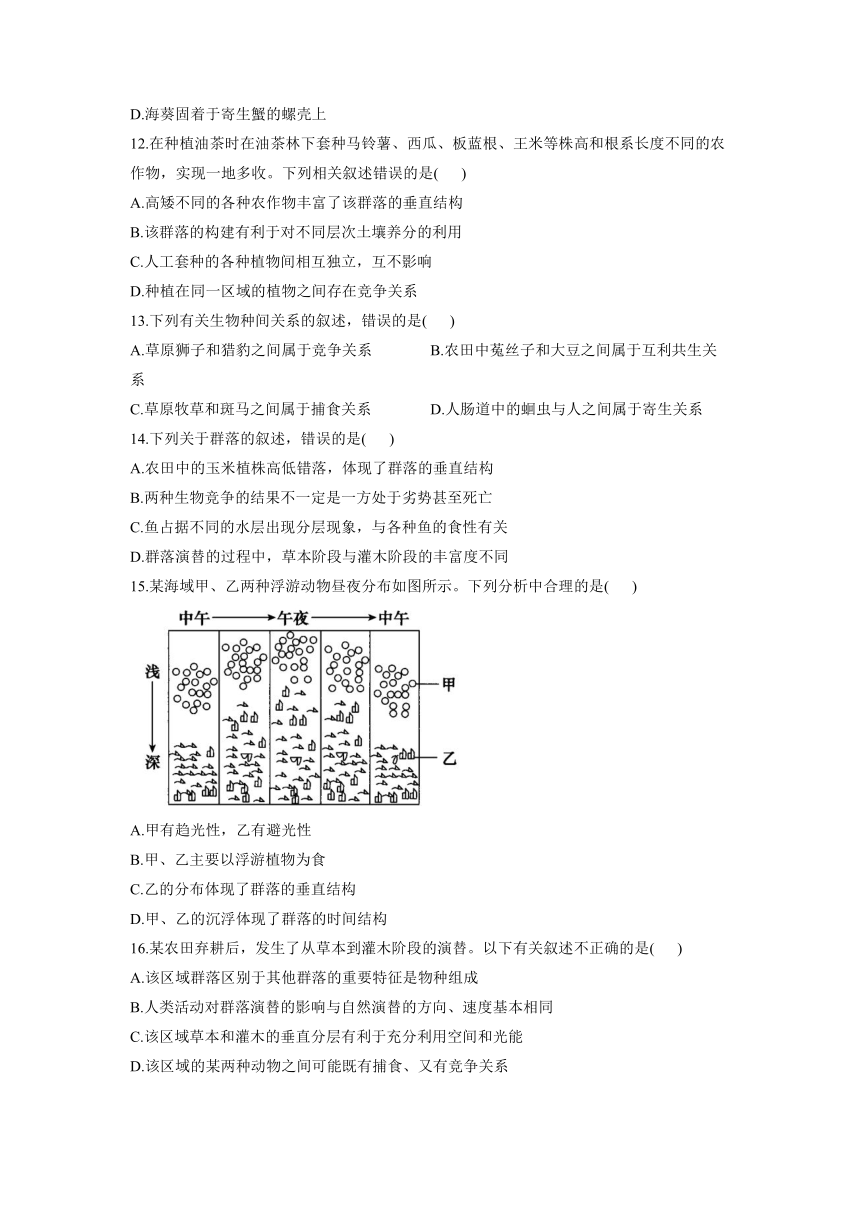

15.某海域甲、乙两种浮游动物昼夜分布如图所示。下列分析中合理的是( )

A.甲有趋光性,乙有避光性

B.甲、乙主要以浮游植物为食

C.乙的分布体现了群落的垂直结构

D.甲、乙的沉浮体现了群落的时间结构

16.某农田弃耕后,发生了从草本到灌木阶段的演替。以下有关叙述不正确的是( )

A.该区域群落区别于其他群落的重要特征是物种组成

B.人类活动对群落演替的影响与自然演替的方向、速度基本相同

C.该区域草本和灌木的垂直分层有利于充分利用空间和光能

D.该区域的某两种动物之间可能既有捕食、又有竞争关系

17.某地曾有大量的沙丘,但随着时间的推移,在裸露的沙丘上出现了各种植物和动物,并最终发展成稳定的森林群落。下列相关叙述错误的是( )

A.在裸露的沙丘上进行的群落演替,优势物种更迭速度较快

B.人类活动可以改变沙丘演替的速度,也能改变演替的方向

C.裸露的沙丘上出现的各种生物起初应是从外界迁移而来的

D.裸露的沙丘能演替至森林阶段,说明该地区气候比较适宜

18.某地发生了火山爆发,在很长一段时间后该地变成了森林,下列说法正确的是( )

A.区别e、f群落的重要特征是物种组成

B.d阶段存在群落的水平结构,不存在垂直结构

C.b阶段比c阶段的生物种类丰富

D.该群落演替的图形表示次生演替的过程

二、非选择题:共3题,共46分。

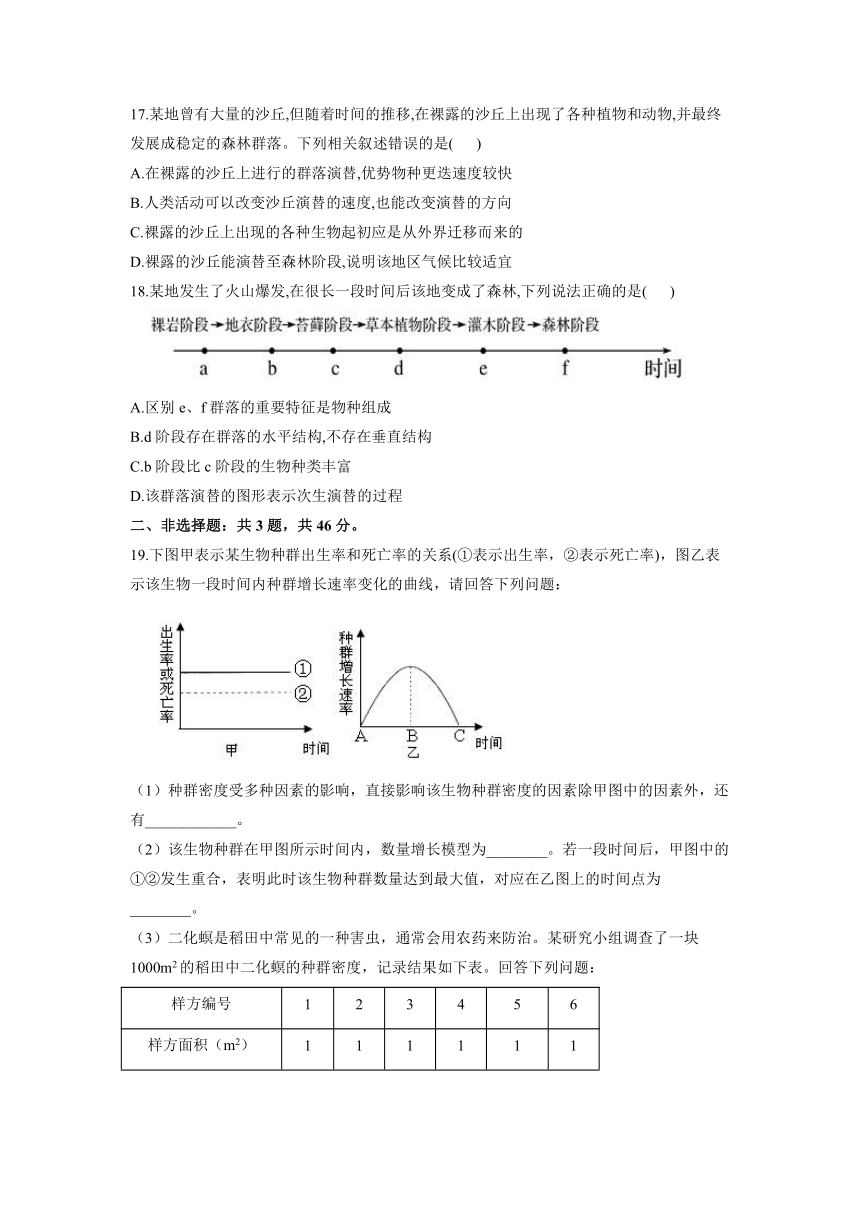

19.下图甲表示某生物种群出生率和死亡率的关系(①表示出生率,②表示死亡率),图乙表示该生物一段时间内种群增长速率变化的曲线,请回答下列问题:

(1)种群密度受多种因素的影响,直接影响该生物种群密度的因素除甲图中的因素外,还有____________。

(2)该生物种群在甲图所示时间内,数量增长模型为________。若一段时间后,甲图中的①②发生重合,表明此时该生物种群数量达到最大值,对应在乙图上的时间点为________。

(3)二化螟是稻田中常见的一种害虫,通常会用农药来防治。某研究小组调查了一块1000m2的稻田中二化螟的种群密度,记录结果如下表。回答下列问题:

样方编号

1

2

3

4

5

6

样方面积(m2)

1

1

1

1

1

1

二化螟数量(只)

15

18

15

19

15

14

经过调查该块稻田中二化螟的种群密度为16只/m2,调查二化螟种群密度选用样方法而不选用标记重捕法的原因是__________________________。

20.目前,重庆缙云山国家级自然保护区生态环境综合整治效果显著。图为缙云山群落演替阶段模式图:

(1)图示缙云山的群落演替类型为____________。

(2)在缙云山常绿阔叶林阶段,调查某山坡珍稀植物珙桐的种群密度可采用____________法。调查还知道栲树在该常绿阔叶林中占有优势,这属于___________(填“种群”“群落”或“生态系统”)水平的研究范畴。常绿阔叶林群落中植物具有明显较复杂的垂直结构,这种垂直分层又可以为动物创造___________,因此动物也有分层现象。

(3)由于环境整治,黛湖景区逐渐变为某些水鸟的天堂,从种群数量特征的角度分析,某种水鸟的种群密度增加的直接原因是____________。

21.在一片长有马尾松和山毛榉的针阔叶混交林中,有关人员逐年对两个树种的存量进行统计,马尾松和山毛榉存量的比值记作C,作出曲线如图所示。请据图回答下列问题。

(1)对两个树种进行存量统计时使用______法,两个树种处于竞争平衡状态的年份段是______。

(2)在a年的优势种是______。

(3)两树种之间的关系体现了群落演替是______的取代,在演替过程中,某种群是否具有竞争优势取决于______。

(4)由于对木材的需求,人类大量砍伐山毛榉,使马尾松的数量逐渐增多,这体现了人类活动能改变群落演替的______。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、种群不一定都具有性别比例,例如大肠杆菌无性别比例,A错误;

B、用样方法、标志重捕法只能估算出某种群的个体数量,B错误;

C、性别比例可通过影响出生率间接影响种群密度,C错误;

D、种群的特征包括数量特征和空间特征,其中种群的空间特征包括均匀分布、随机分布、集群分布,D正确。

故选D。

2.答案:B

解析:①草原上全部的草包括了多个种群,不属于种群,也不属于群落,①错误;②池塘中所有的草鱼是同种生物,属于种群,②正确;③稻田中所有的三化螟是同种生物,属于种群,③正确;④种群空间特征包括随机分布、集群分布和均匀分布,一片草地上的蒲公英随机分布是种群的空间特征之一,④正确;⑤一块朽木上的全部真菌包含多种生物,包含多个种群,⑤错误。综上所述,B符合题意,ACD不符合题意。故选B。

3.答案:D

解析:A、出生率和死亡率是根据单位时间内出生和死亡的个体数计算得到的,因此,出生率和死亡率是种群个体特征的统计值,A正确;

B、图中显示,随着资源量的增多,平均出生率逐渐上升,但平均死亡率却没有变化,据此可知资源量是通过影响该种群的出生率,进而影响其数量变化,B正确;

C、资源量长期小于R会使出生率小于死亡率,导致该种群密度降低,C正确;

D、据图示可知,当资源量为Q时,平均出生率大于平均死亡率,则种群数量将会增加,可见此时的种群数量并不是K值,D错误故选D。

4.答案:D

解析:A、在0-t2,阶段,甲种群表现出S型增长,而S型曲线的增长率是逐新下降的,A正确;

B、在t3之后,乙种群汪入后两个种群的关系为捕食,其中乙是捕食者,甲是被捕食者,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降,B正确;

C、在t4之后,甲、乙种群的种群数量都呈周期性波动,C正确;

D、由分析可知,甲、乙种群之间是捕食关系,D错误。

故选D。

5.答案:C

解析:A、种群数量达到环境容纳量后,其数量也会发生改变,如环境条件变得恶劣,种群数量将变少,A正确; B、硬化地面并管理好粮食是降低家鼠环境容纳量较为有效的措施,B正确; C、环境容纳量的大小主要取决于环境条件,C错误; D、建立自然保护区可以改善环境条件,从而提高濒危动物的环境容纳量,D正确。

故选:C。

6.答案:B

解析:A、种群“J”型曲线发生在生存资源、空间充裕,气候适宜,没有敌害的环境中,则只有在理想条件下才能出现,故A正确;B、种群呈S型增长过程中,在达到K值之前由于有环境阻力的存在,种群增长曲线不是J型,故B错误;C、从K/2开始出生率在逐渐降低,达到600即K值时,出生率等于死亡率,种群增长率为0,故C正确;D、限制种群数量的增长的因素就是由于环境条件的有限性,所以当环境条件有所改善时,K值会增加,环境变恶劣时,K值降低,故D正确。故选:B。

7.答案:A

解析:将野兔引进某个地区后,由于食物、空间等生活条件有限,其种群数量达到一定值后,不会再继续增加,故种群数量变化曲线会近似题图所示的曲线;将草履虫培养在一定容积的培养液中,当培养液中营养物质被消耗完后,草履虫种群数量会下降,最终全部死亡; 渔业捕捞中要获得最大利益,就要在题图中的t1时期稍后一点时进行捕捞,而不是在种群数量达到K值时再捕捞,同时要保持种群数量在K/2左右;种群增长速率在种群数量为K/2时达到最高,种群增长速率曲线在K/2两侧有相同的数值。

8.答案:D

解析:A、甲、乙两种群的增长速率先增加后减少,表示为S型曲线,A正确;

B、t3时, 甲种群增长速率大于0,出生率大于死亡率,为增长型,B正确;

C、t4和t6相当于“S”型曲线中的K值,t4和t6分别为甲、乙两个种群的数量达到最大的时刻,C正确;

D、据图分析,甲种群和乙种群的种群数量变化曲线为S型,种群数量最终达到K值,故竞争强度为弱→强,D错误。

9.答案:C

解析:第4个月蝗虫的种群数量达到最大,种内竞争最激烈,导致种群数量下降,A正确;第7个月动物迁入后,蝗虫种群数量立刻下降,推测迁入的是蝗虫的天敌,B正确;蝗虫迁入8个月后种群数量趋于稳定,达到K值,低于M,C错误;7个月间物种种类逐渐增加,抵抗力稳定性较其他动物未迁入时增强,D正确。

10.答案:D

解析:A、种群的年龄组成预示着种群数量的未来变化趋势,A错误;

B、在草原上成群活动的绵羊属于一个种群,不具有群落的空间特征,B错误;

C、种群和群落是不同的概念,种群中的个体在水平方向上的分布不属于群落的水平结构,C错误;

D、种群数量增多会导致种内斗争加剧,使种群的出生率下降,D正确。

故选D。

11.答案:D

解析:A、豆科植物能为根瘤菌提供所需的有机物,而根瘤菌固定的氮可被豆科植物利用,显然二者之间是互利共生关系,与题意不符,A错误;B、菜粉蝶幼虫与蜜蜂虽然都在同一株油菜上采食,但是菜粉蝶幼虫主要吃叶片,而蜜蜂主要采食花蜜,与题意不符,B错误;C、噬菌体寄生于细菌中,利用细菌的原料进行增殖,二者构成寄生关系,与题意不符,C错误;D、结合分析可知,海葵固着于寄生蟹的螺壳上,二者表现为原始合作关系,与题意相符,D正确。故选D。

12.答案:C

解析:A、群落的垂直结构主要表现在植物群落的分层,高矮不同的各种农作物丰富了该群落的垂直结构,A正确;B、农业生产上可以根据植物群落分层现象的存在,合理套种,搭配种植适当的品种,这有利于对不同层次土壤养分的利用,B正确;C、人工套种的各种植物间具有一定的种间关系,可相互影响,C错误;D、种植在同一区域的植物都需要阳光和无机物,因此它们之间存在一定的竞争关系,D正确。故选:C。

13.答案:B

解析:A、草原上狮子和猎豹是实力相当的竞争关系,A正确;

B、菟丝子寄生在大豆植物上,二者属于寄生关系,B错误;

C、斑马捕食牧草,因此草原牧草和斑马之间属于捕食关系,C正确;

D、人肠道中的蛔虫寄生在人体肠道内,属于寄生关系,D正确。

14.答案:A

解析:农田中的玉米为一个种群而非群落;两种生物竞争的结果不一定是一方处于劣势甚至灭亡,也可能两种生物的竞争能力相当;鱼占据不同的水层出现分层现象,与食物的分布有关;群落演替的过程中,草本阶段比灌木阶段出现得早,草本阶段的丰富度小于灌木阶段的丰富度。

15.答案:D

解析:本题考查群落的结构的有关知识。由题图可知,甲、乙在午夜时均上浮,中午时均下沉,说明甲、乙都有避光性,A项错误;位于浅海的甲主要以浮游植物为食,而乙位于深海,故乙不太可能主要以浮游植物为食,B项错误;乙是一个种群,故乙的分布不能体现群落的垂直结构,C项错误;由题图可知,甲、乙在不同时间段在该海域中所处的位置是不同的,因此甲、乙的沉浮体现了群落的时间结构,D项正确。

16.答案:B

解析:A、物种组成是区别不同群落的重要特征,A正确;B、人类活动往往使群落演替的影响向着不同于自然演替的方向、速度进行,B错误;C、草本和灌木的垂直分层是群落的垂直结构,该结构有利于充分利用空间和光能,C正确D、由于该区域的食物网可能由多条食物链构成,故该区域的某两种动物之间可能既有捕食、又有竞争关系,D正确。故选:B。

17.答案:A

解析:在沙丘上进行的群落演替为初生演替,初生演替速度较慢,即优势物种更迭速度较慢,A错误;人类活动往往会改变群落自然演替的速度和方向,如植树造林有可能减轻沙漠化,使其往“绿洲”方向演替,B正确;裸露的沙丘上出现的各种生物,往往是从外界迁移而来的,C正确;气候适宜,群落才可能演替至森林阶段,D正确。

18.答案:A

解析:A、物种组成是区别不同群落的重要特征,A正确;B、d阶段存在群落的水平结构,也存在群落的垂直结构,B错误;C、c阶段属于苔藓阶段,生物种类比a裸岩阶段丰富,C错误;D、该群落演替的图形表示初生演替的过程,D错误。

19.(1)答案:迁入率和迁出率

解析:种群最基本的数量特征是种群密度。直接影响该生物种群密度的因素除了出生率和死亡率外,还有迁入率和迁出率。

(2)答案:J形;C

解析:该生物种群在甲图所示时间内,出生率大于死亡率且保持二者差值不变,可判断该生物种群数量增长模型为J形。若一段时间后,甲图中的①②发生重合,即出生率和死亡率相等,表明此时该生物种群数量达到最大值,对应在乙图上的时间点为C点。

(3)答案:二化螟的运动能力很弱,活动范围小

解析:标记重捕法适于活动能力强的生物种群密度的调查,而二化螟的运动能力很弱,活动范围小,故调查二化螟种群密度时常采用样方法。

20.答案:(1)次生演替

(2)逐个计数法;群落;栖息空间和食物条件

(3)出生率大于死亡率,迁入率大于迁出率

解析:(1)由图示可见缙云山的群落演替是从弃耕荒草地开始,属于次生演替。

(2)由于珙桐是珍稀植物,对于个体数目较少、体型较大的个体应采取逐个计数法记数;栲树在该常绿阔叶林中占有优势是群落的研究范畴;植物为动物提供了栖息空间和食物条件,故动物也有垂直分层。

(3)水鸟的种群密度增加的直接原因是出生率大于死亡率,迁入率大于迁出率。

21.答案:(1)样方; c~d; (2)马尾松; (3)优势种群; 该种群是否更适应改变的环境; (4)方向和速度

解析:(1)样方法适用于植物种群密度的调查,所以对两树种进行存量统计时应使用样方法,在cd段,马尾松和山毛样存量的比值C基本不变.此时两个树种处于竞争平衡状态。

(2)在a年时马尾松存量/山毛样存量即C大于1.则优势种是马尾松。

(3)两树种之间的关系体现了群落演替是优势种群的取代,在演替过程中,某种群是否具有竞争优势取决于该种群是否更适应改变的环境。

(4)由于对木材的需求,人类大量砍伐山毛样,使马尾松的数量逐渐增多,这体现了人类的活动能改变群落演替的速度和方向。

考试时间:90分钟 满分:100分

一、单项选择题:共18题,每题3分,共54分。每题只有一个选项最符合题意。

1.下列有关种群的叙述,正确的是( )

A. 种群都具有种群密度、年龄组成、性别比例等数量特征

B. 用样方法、标志重捕法可精确地计算出某种群的个体数量

C. 性别比例可通过影响种群出生率和死亡率间接影响种群密度

D.种群的空间特征包括均匀分布、随机分布、集群分布

2.下列关于种群的叙述,正确的是( )

①草原上全部的草是一个种群

②池塘中所有的草鱼是一个种群

③稻田中所有的三化螟是一个种群

④一片草地上的蒲公英随机分布是种群的空间特征之一

⑤一块朽木上的全部真菌是一个种群

A.①②③⑤ B.②③④ C.②④⑤ D.③④⑤

3.如图为某种群的平均出生率及平均死亡率与该种群所依赖的资源量关系图。下列叙述

错误的是( )

A.出生率和死亡率是种群个体特征的统计值

B.资源量通过影响该种群的出生率,影响其数量变化

C.若资源量长期小于R会导致该种群密度降低

D.当资源量为Q时,种群数量达到K值

4.如图表示甲、乙两种群先后迁入该生态系统后的种群数量变化曲线。下列叙述错误的是( )

A.在0~t2阶段,甲种群的增长率逐渐下降

B.在t3之后,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降

C.在t4之后,乙种群的种群数量呈周期性波动

D.甲、乙种群之间的竞争,是影响甲种群数量波动的外源性因素

5.下列关于环境容纳量的叙述,错误的是( )

A. 种群数量达到环境容纳量后,其数量也会发生改变

B. 硬化地面并管理好粮食是降低家鼠环境容纳量较为有效的措施

C. 环境容纳量的大小主要取决于种群的出生率和死亡率

D. 建立自然保护区可提高濒危动物的环境容纳量

6.关于图中种群数量变化的说法,错误的是( )

A.种群“J”形曲线只有在理想条件下才能出现

B.种群呈S型增长的过程中,在达到K值之前就是指数增长

C.自然状态下种群数量达到600时,种群的自然增长率为0

D.环境条件变化时,种群的K值也会发生相应变化

7.下列有关图中“S”型曲线的叙述,正确的是( )

A.将野兔引进某个地区后,其种群数量变化曲线可能与图中曲线相近

B.将草履虫培养在一定容积的培养液中,其种群数量变化曲线最终与图中曲线相近

C.渔业捕捞的最适时间是t2时期

D.不同时期种群增长速率一定是不同的

8.如图表示一个生物群落中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线,下列叙述错误的是( )

A.甲、乙两个种群的增长曲线均为“S”型曲线

B.t3时,甲种群的年龄组成为增长型

C.甲、乙两个种群的数量达到最大的时刻分别为t4和t6

D.甲、乙两个种群可能为竞争关系,竞争强度为弱→强→弱

9.在一个简单的草原生态系统中,蝗虫侵入后其数量迅速增长,在此后的几个月内,其他动物陆续迁入。如图表示蝗虫种群的数量变化,“↑”表示种群迁入。下列说法错误的是( )

A.4个月之后蝗虫种群数量下降可能是因为种内竞争

B.第7个月迁入的动物可能是蝗虫的天敌

C.该生态系统中蝗虫种群的环境容纳量为M

D.第7个月时该生态系统抵抗力稳定性较其他动物未迁入时增强

10.下列关于种群和群落的叙述中,正确的是( )

A.种群密度预示着种群数量的未来变化趋势

B.山羊在草原上成群活动体现了群落的空间特征

C.种群中的个体在水平方向上的分布构成群落的水平结构

D.种群数量增多会导致种内斗争加剧,使种群的出生率下降

11.下列属于原始合作的关系实例的是( )

A.豆科植物和根瘤菌

B.以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食

C.细菌与其体内的噬菌体均利用培养基中的氨基酸

D.海葵固着于寄生蟹的螺壳上

12.在种植油茶时在油茶林下套种马铃薯、西瓜、板蓝根、王米等株高和根系长度不同的农作物,实现一地多收。下列相关叙述错误的是( )

A.高矮不同的各种农作物丰富了该群落的垂直结构

B.该群落的构建有利于对不同层次土壤养分的利用

C.人工套种的各种植物间相互独立,互不影响

D.种植在同一区域的植物之间存在竞争关系

13.下列有关生物种间关系的叙述,错误的是( )

A.草原狮子和猎豹之间属于竞争关系 B.农田中菟丝子和大豆之间属于互利共生关系

C.草原牧草和斑马之间属于捕食关系 D.人肠道中的蛔虫与人之间属于寄生关系

14.下列关于群落的叙述,错误的是( )

A.农田中的玉米植株高低错落,体现了群落的垂直结构

B.两种生物竞争的结果不一定是一方处于劣势甚至死亡

C.鱼占据不同的水层出现分层现象,与各种鱼的食性有关

D.群落演替的过程中,草本阶段与灌木阶段的丰富度不同

15.某海域甲、乙两种浮游动物昼夜分布如图所示。下列分析中合理的是( )

A.甲有趋光性,乙有避光性

B.甲、乙主要以浮游植物为食

C.乙的分布体现了群落的垂直结构

D.甲、乙的沉浮体现了群落的时间结构

16.某农田弃耕后,发生了从草本到灌木阶段的演替。以下有关叙述不正确的是( )

A.该区域群落区别于其他群落的重要特征是物种组成

B.人类活动对群落演替的影响与自然演替的方向、速度基本相同

C.该区域草本和灌木的垂直分层有利于充分利用空间和光能

D.该区域的某两种动物之间可能既有捕食、又有竞争关系

17.某地曾有大量的沙丘,但随着时间的推移,在裸露的沙丘上出现了各种植物和动物,并最终发展成稳定的森林群落。下列相关叙述错误的是( )

A.在裸露的沙丘上进行的群落演替,优势物种更迭速度较快

B.人类活动可以改变沙丘演替的速度,也能改变演替的方向

C.裸露的沙丘上出现的各种生物起初应是从外界迁移而来的

D.裸露的沙丘能演替至森林阶段,说明该地区气候比较适宜

18.某地发生了火山爆发,在很长一段时间后该地变成了森林,下列说法正确的是( )

A.区别e、f群落的重要特征是物种组成

B.d阶段存在群落的水平结构,不存在垂直结构

C.b阶段比c阶段的生物种类丰富

D.该群落演替的图形表示次生演替的过程

二、非选择题:共3题,共46分。

19.下图甲表示某生物种群出生率和死亡率的关系(①表示出生率,②表示死亡率),图乙表示该生物一段时间内种群增长速率变化的曲线,请回答下列问题:

(1)种群密度受多种因素的影响,直接影响该生物种群密度的因素除甲图中的因素外,还有____________。

(2)该生物种群在甲图所示时间内,数量增长模型为________。若一段时间后,甲图中的①②发生重合,表明此时该生物种群数量达到最大值,对应在乙图上的时间点为________。

(3)二化螟是稻田中常见的一种害虫,通常会用农药来防治。某研究小组调查了一块1000m2的稻田中二化螟的种群密度,记录结果如下表。回答下列问题:

样方编号

1

2

3

4

5

6

样方面积(m2)

1

1

1

1

1

1

二化螟数量(只)

15

18

15

19

15

14

经过调查该块稻田中二化螟的种群密度为16只/m2,调查二化螟种群密度选用样方法而不选用标记重捕法的原因是__________________________。

20.目前,重庆缙云山国家级自然保护区生态环境综合整治效果显著。图为缙云山群落演替阶段模式图:

(1)图示缙云山的群落演替类型为____________。

(2)在缙云山常绿阔叶林阶段,调查某山坡珍稀植物珙桐的种群密度可采用____________法。调查还知道栲树在该常绿阔叶林中占有优势,这属于___________(填“种群”“群落”或“生态系统”)水平的研究范畴。常绿阔叶林群落中植物具有明显较复杂的垂直结构,这种垂直分层又可以为动物创造___________,因此动物也有分层现象。

(3)由于环境整治,黛湖景区逐渐变为某些水鸟的天堂,从种群数量特征的角度分析,某种水鸟的种群密度增加的直接原因是____________。

21.在一片长有马尾松和山毛榉的针阔叶混交林中,有关人员逐年对两个树种的存量进行统计,马尾松和山毛榉存量的比值记作C,作出曲线如图所示。请据图回答下列问题。

(1)对两个树种进行存量统计时使用______法,两个树种处于竞争平衡状态的年份段是______。

(2)在a年的优势种是______。

(3)两树种之间的关系体现了群落演替是______的取代,在演替过程中,某种群是否具有竞争优势取决于______。

(4)由于对木材的需求,人类大量砍伐山毛榉,使马尾松的数量逐渐增多,这体现了人类活动能改变群落演替的______。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、种群不一定都具有性别比例,例如大肠杆菌无性别比例,A错误;

B、用样方法、标志重捕法只能估算出某种群的个体数量,B错误;

C、性别比例可通过影响出生率间接影响种群密度,C错误;

D、种群的特征包括数量特征和空间特征,其中种群的空间特征包括均匀分布、随机分布、集群分布,D正确。

故选D。

2.答案:B

解析:①草原上全部的草包括了多个种群,不属于种群,也不属于群落,①错误;②池塘中所有的草鱼是同种生物,属于种群,②正确;③稻田中所有的三化螟是同种生物,属于种群,③正确;④种群空间特征包括随机分布、集群分布和均匀分布,一片草地上的蒲公英随机分布是种群的空间特征之一,④正确;⑤一块朽木上的全部真菌包含多种生物,包含多个种群,⑤错误。综上所述,B符合题意,ACD不符合题意。故选B。

3.答案:D

解析:A、出生率和死亡率是根据单位时间内出生和死亡的个体数计算得到的,因此,出生率和死亡率是种群个体特征的统计值,A正确;

B、图中显示,随着资源量的增多,平均出生率逐渐上升,但平均死亡率却没有变化,据此可知资源量是通过影响该种群的出生率,进而影响其数量变化,B正确;

C、资源量长期小于R会使出生率小于死亡率,导致该种群密度降低,C正确;

D、据图示可知,当资源量为Q时,平均出生率大于平均死亡率,则种群数量将会增加,可见此时的种群数量并不是K值,D错误故选D。

4.答案:D

解析:A、在0-t2,阶段,甲种群表现出S型增长,而S型曲线的增长率是逐新下降的,A正确;

B、在t3之后,乙种群汪入后两个种群的关系为捕食,其中乙是捕食者,甲是被捕食者,甲种群的环境容纳量因乙种群的迁入而下降,B正确;

C、在t4之后,甲、乙种群的种群数量都呈周期性波动,C正确;

D、由分析可知,甲、乙种群之间是捕食关系,D错误。

故选D。

5.答案:C

解析:A、种群数量达到环境容纳量后,其数量也会发生改变,如环境条件变得恶劣,种群数量将变少,A正确; B、硬化地面并管理好粮食是降低家鼠环境容纳量较为有效的措施,B正确; C、环境容纳量的大小主要取决于环境条件,C错误; D、建立自然保护区可以改善环境条件,从而提高濒危动物的环境容纳量,D正确。

故选:C。

6.答案:B

解析:A、种群“J”型曲线发生在生存资源、空间充裕,气候适宜,没有敌害的环境中,则只有在理想条件下才能出现,故A正确;B、种群呈S型增长过程中,在达到K值之前由于有环境阻力的存在,种群增长曲线不是J型,故B错误;C、从K/2开始出生率在逐渐降低,达到600即K值时,出生率等于死亡率,种群增长率为0,故C正确;D、限制种群数量的增长的因素就是由于环境条件的有限性,所以当环境条件有所改善时,K值会增加,环境变恶劣时,K值降低,故D正确。故选:B。

7.答案:A

解析:将野兔引进某个地区后,由于食物、空间等生活条件有限,其种群数量达到一定值后,不会再继续增加,故种群数量变化曲线会近似题图所示的曲线;将草履虫培养在一定容积的培养液中,当培养液中营养物质被消耗完后,草履虫种群数量会下降,最终全部死亡; 渔业捕捞中要获得最大利益,就要在题图中的t1时期稍后一点时进行捕捞,而不是在种群数量达到K值时再捕捞,同时要保持种群数量在K/2左右;种群增长速率在种群数量为K/2时达到最高,种群增长速率曲线在K/2两侧有相同的数值。

8.答案:D

解析:A、甲、乙两种群的增长速率先增加后减少,表示为S型曲线,A正确;

B、t3时, 甲种群增长速率大于0,出生率大于死亡率,为增长型,B正确;

C、t4和t6相当于“S”型曲线中的K值,t4和t6分别为甲、乙两个种群的数量达到最大的时刻,C正确;

D、据图分析,甲种群和乙种群的种群数量变化曲线为S型,种群数量最终达到K值,故竞争强度为弱→强,D错误。

9.答案:C

解析:第4个月蝗虫的种群数量达到最大,种内竞争最激烈,导致种群数量下降,A正确;第7个月动物迁入后,蝗虫种群数量立刻下降,推测迁入的是蝗虫的天敌,B正确;蝗虫迁入8个月后种群数量趋于稳定,达到K值,低于M,C错误;7个月间物种种类逐渐增加,抵抗力稳定性较其他动物未迁入时增强,D正确。

10.答案:D

解析:A、种群的年龄组成预示着种群数量的未来变化趋势,A错误;

B、在草原上成群活动的绵羊属于一个种群,不具有群落的空间特征,B错误;

C、种群和群落是不同的概念,种群中的个体在水平方向上的分布不属于群落的水平结构,C错误;

D、种群数量增多会导致种内斗争加剧,使种群的出生率下降,D正确。

故选D。

11.答案:D

解析:A、豆科植物能为根瘤菌提供所需的有机物,而根瘤菌固定的氮可被豆科植物利用,显然二者之间是互利共生关系,与题意不符,A错误;B、菜粉蝶幼虫与蜜蜂虽然都在同一株油菜上采食,但是菜粉蝶幼虫主要吃叶片,而蜜蜂主要采食花蜜,与题意不符,B错误;C、噬菌体寄生于细菌中,利用细菌的原料进行增殖,二者构成寄生关系,与题意不符,C错误;D、结合分析可知,海葵固着于寄生蟹的螺壳上,二者表现为原始合作关系,与题意相符,D正确。故选D。

12.答案:C

解析:A、群落的垂直结构主要表现在植物群落的分层,高矮不同的各种农作物丰富了该群落的垂直结构,A正确;B、农业生产上可以根据植物群落分层现象的存在,合理套种,搭配种植适当的品种,这有利于对不同层次土壤养分的利用,B正确;C、人工套种的各种植物间具有一定的种间关系,可相互影响,C错误;D、种植在同一区域的植物都需要阳光和无机物,因此它们之间存在一定的竞争关系,D正确。故选:C。

13.答案:B

解析:A、草原上狮子和猎豹是实力相当的竞争关系,A正确;

B、菟丝子寄生在大豆植物上,二者属于寄生关系,B错误;

C、斑马捕食牧草,因此草原牧草和斑马之间属于捕食关系,C正确;

D、人肠道中的蛔虫寄生在人体肠道内,属于寄生关系,D正确。

14.答案:A

解析:农田中的玉米为一个种群而非群落;两种生物竞争的结果不一定是一方处于劣势甚至灭亡,也可能两种生物的竞争能力相当;鱼占据不同的水层出现分层现象,与食物的分布有关;群落演替的过程中,草本阶段比灌木阶段出现得早,草本阶段的丰富度小于灌木阶段的丰富度。

15.答案:D

解析:本题考查群落的结构的有关知识。由题图可知,甲、乙在午夜时均上浮,中午时均下沉,说明甲、乙都有避光性,A项错误;位于浅海的甲主要以浮游植物为食,而乙位于深海,故乙不太可能主要以浮游植物为食,B项错误;乙是一个种群,故乙的分布不能体现群落的垂直结构,C项错误;由题图可知,甲、乙在不同时间段在该海域中所处的位置是不同的,因此甲、乙的沉浮体现了群落的时间结构,D项正确。

16.答案:B

解析:A、物种组成是区别不同群落的重要特征,A正确;B、人类活动往往使群落演替的影响向着不同于自然演替的方向、速度进行,B错误;C、草本和灌木的垂直分层是群落的垂直结构,该结构有利于充分利用空间和光能,C正确D、由于该区域的食物网可能由多条食物链构成,故该区域的某两种动物之间可能既有捕食、又有竞争关系,D正确。故选:B。

17.答案:A

解析:在沙丘上进行的群落演替为初生演替,初生演替速度较慢,即优势物种更迭速度较慢,A错误;人类活动往往会改变群落自然演替的速度和方向,如植树造林有可能减轻沙漠化,使其往“绿洲”方向演替,B正确;裸露的沙丘上出现的各种生物,往往是从外界迁移而来的,C正确;气候适宜,群落才可能演替至森林阶段,D正确。

18.答案:A

解析:A、物种组成是区别不同群落的重要特征,A正确;B、d阶段存在群落的水平结构,也存在群落的垂直结构,B错误;C、c阶段属于苔藓阶段,生物种类比a裸岩阶段丰富,C错误;D、该群落演替的图形表示初生演替的过程,D错误。

19.(1)答案:迁入率和迁出率

解析:种群最基本的数量特征是种群密度。直接影响该生物种群密度的因素除了出生率和死亡率外,还有迁入率和迁出率。

(2)答案:J形;C

解析:该生物种群在甲图所示时间内,出生率大于死亡率且保持二者差值不变,可判断该生物种群数量增长模型为J形。若一段时间后,甲图中的①②发生重合,即出生率和死亡率相等,表明此时该生物种群数量达到最大值,对应在乙图上的时间点为C点。

(3)答案:二化螟的运动能力很弱,活动范围小

解析:标记重捕法适于活动能力强的生物种群密度的调查,而二化螟的运动能力很弱,活动范围小,故调查二化螟种群密度时常采用样方法。

20.答案:(1)次生演替

(2)逐个计数法;群落;栖息空间和食物条件

(3)出生率大于死亡率,迁入率大于迁出率

解析:(1)由图示可见缙云山的群落演替是从弃耕荒草地开始,属于次生演替。

(2)由于珙桐是珍稀植物,对于个体数目较少、体型较大的个体应采取逐个计数法记数;栲树在该常绿阔叶林中占有优势是群落的研究范畴;植物为动物提供了栖息空间和食物条件,故动物也有垂直分层。

(3)水鸟的种群密度增加的直接原因是出生率大于死亡率,迁入率大于迁出率。

21.答案:(1)样方; c~d; (2)马尾松; (3)优势种群; 该种群是否更适应改变的环境; (4)方向和速度

解析:(1)样方法适用于植物种群密度的调查,所以对两树种进行存量统计时应使用样方法,在cd段,马尾松和山毛样存量的比值C基本不变.此时两个树种处于竞争平衡状态。

(2)在a年时马尾松存量/山毛样存量即C大于1.则优势种是马尾松。

(3)两树种之间的关系体现了群落演替是优势种群的取代,在演替过程中,某种群是否具有竞争优势取决于该种群是否更适应改变的环境。

(4)由于对木材的需求,人类大量砍伐山毛样,使马尾松的数量逐渐增多,这体现了人类的活动能改变群落演替的速度和方向。