第7课《回忆我的母亲》课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课《回忆我的母亲》课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-11 10:51:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

回忆我的母亲

朱 德

1.抓住文章的主线,即母亲“勤劳一生”,通过作者回忆的具体事例,感受母亲的品格。

2.把握文章主题,体会蕴藏在字里行间的对母亲的深情。

3.学习本文所运用的夹叙夹议手法,感受该手法运用的效果。

4.细读文章,体会作者质朴无华而又饱含深情的语言。

大家知道《朝花夕拾》中提到的“二十四孝图”有哪些故事吗?

导入新课

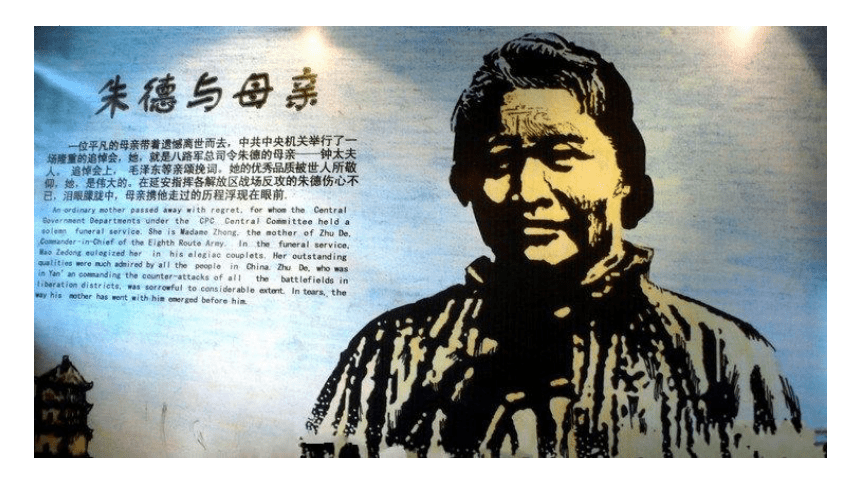

朱德

1886年生,字玉阶。四川仪陇人。马克思主义者,无产阶级革命家、军事家、政治家,中国的杰出领导人。 1922年加入中国共产党。之后,在党的领导下,积极从事革命活动。1927年参加了“八一”南昌起义;第二年,他率领南昌起义的一部分部队,开赴井冈山,与毛泽东同志所领导的部队会师,成立了中国工农红军第四军,任军长。1930年起任中国工农红军总司令,中华苏维埃军事委员会主席。1934年10月,参加了二万五千里长征。1937年抗日战争爆发后,任八路军总司令。第三次国内革命战争时期,任中国人民解放军总司令。 1955年被授予中华人民共和国元帅军衔。1976年7月6日在北京逝世,终年90岁。

作者简介

朱德同志故居

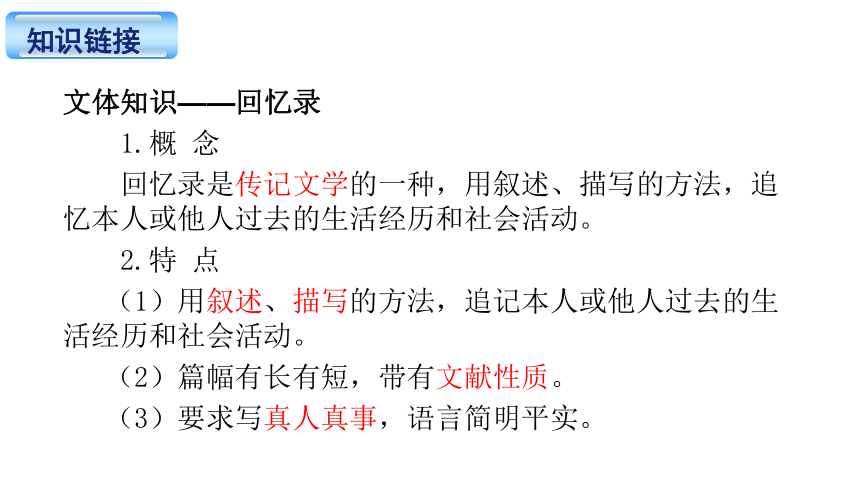

文体知识——回忆录

1.概 念

回忆录是传记文学的一种,用叙述、描写的方法,追忆本人或他人过去的生活经历和社会活动。

2.特 点

(1)用叙述、描写的方法,追记本人或他人过去的生活经历和社会活动。

(2)篇幅有长有短,带有文献性质。

(3)要求写真人真事,语言简明平实。

知识链接

锺太( ) 佃农( ) 祖籍( )

仪陇( ) 溺死( ) 劳碌( )

私塾( ) 勉强( ) 豌豆( )

妯娌( ) 庚子( ) 衙门( )

差役( ) 横蛮( )不辍( )

diàn

jí

lǒng

nì

lù

shú

yá

mán hèng

chuò

zhóu li

chāi yì

准确注音

zhōng

qiǎng

wān

gēng

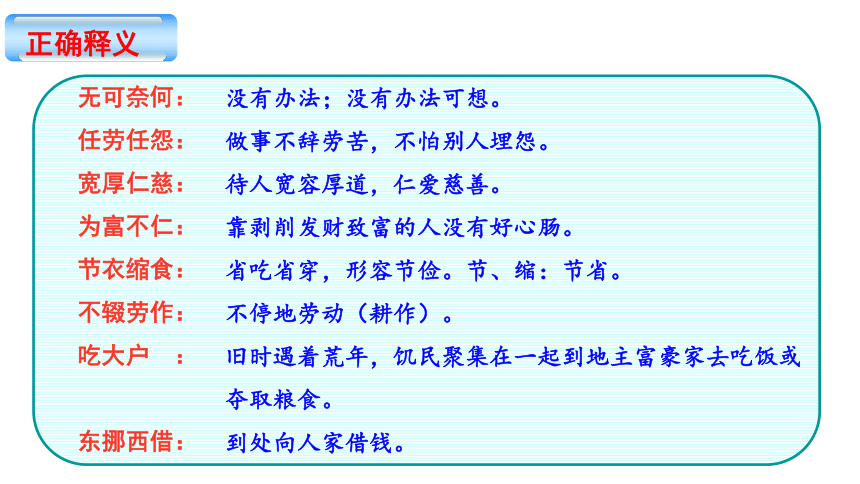

没有办法;没有办法可想。

做事不辞劳苦,不怕别人埋怨。

待人宽容厚道,仁爱慈善。

靠剥削发财致富的人没有好心肠。

省吃省穿,形容节俭。节、缩:节省。

不停地劳动(耕作)。

旧时遇着荒年,饥民聚集在一起到地主富豪家去吃饭或夺取粮食。

到处向人家借钱。

无可奈何:

任劳任怨:

宽厚仁慈:

为富不仁:

节衣缩食:

不辍劳作:

吃大户 :

东挪西借:

正确释义

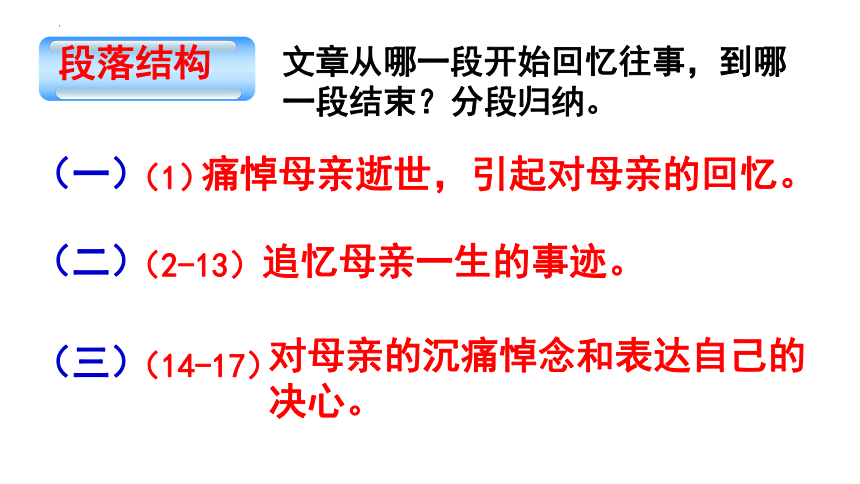

段落结构

(一)

(二)

(三)

痛悼母亲逝世,引起对母亲的回忆。

追忆母亲一生的事迹。

对母亲的沉痛悼念和表达自己的决心。

(1)

(2-13)

(14-17)

文章从哪一段开始回忆往事,到哪一段结束?分段归纳。

分析课文

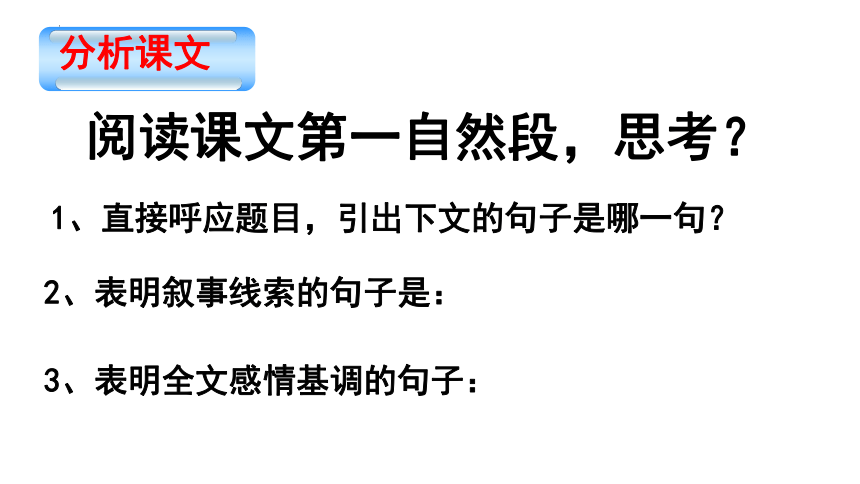

阅读课文第一自然段,思考?

2、表明叙事线索的句子是:

3、表明全文感情基调的句子:

1、直接呼应题目,引出下文的句子是哪一句?

“我爱我母亲。”

2、表明叙事线索的句子是:

特别是她勤劳的一生。

3、表明全文感情基调的句子:

1、直接呼应题目,引出下文的句子是哪一句?

“永远回忆”

4、这一段在全文中有何作用?

明确:总领全文,点明回忆的内容。

抒发作者悲痛的感情,奠定感情基调。

阅读课文第2-13自然段

跳读课文,勾画表明时间的词语,并思考:这些时间母亲经历了什么事情?表现了母亲怎样的思想品质?

选取典型事例,表现人物品质

时间(段落) 母亲经历的事情 表现母亲的思想品质

作者小时候

1895—1900年前后

1905年

1908年

第四至七段

“好劳动”“ 整日劳碌着”

第八段 退佃、搬家和天灾

没有灰心,反感为富不仁者

第九段

节衣缩食,供“我”读书

第十段

支持和慰勉“我”参加革命

勤劳俭朴、聪明能干

任劳任怨、宽厚仁慈

坚强不屈 爱憎分明

朴素的阶级意识

有远见 摆脱贫困

和压迫的愿望

深明大义

时间顺序

精读思考

时间(段落) 母亲经历的事情 表现母亲的思想品质

1919年 第十一段 离开土地就不舒服

1924—1927年

1937年

1944年

第十二段

独立支持一家人生活

第十二段

过着勤劳的农妇生活

第十三段

86岁高龄仍“不辍劳作”

热爱劳动 勤劳一生

勤俭持家、深明大义

支持革命、期望革命成功

热爱生产劳动

精读思考

勤劳一生

选取典型事例,表现人物品质

时间顺序

母亲的往事 母亲的品质

1、养大八个孩子

2、不和任何人吵架

3、希望中国民族解放成功

4、东挪西借培养一个读书人

5、回家继续劳动,直到最后

6、周济比自己更穷的亲戚

支持革命

性格和蔼

支持我读书

勤俭节约

同情穷人

坚持劳动

连线

作者在回忆往事之后,深情地写道:“我应该感谢母亲。”结合课文具体内容,说说“我”从母亲身上得到了哪些教益。

合作探究

明确:

母亲勤劳吃苦,“我”帮她劳作——使“我”拥有一个强健的身体;

母亲母亲任劳任怨、热爱劳作——教“我”养成勤劳的习惯,教给“我”生产的知识;

母亲聪明能干——教会“我”与困难做斗争的经验;

母亲对地主劣绅的反抗,支持“我”走上革命道路——让“我”拥有了革命的意志。

勾画并朗读议论性的语句,联系上下文,理解它们的含义并体会其作用。

1、这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!

2、母亲是个好劳动。

3、母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。

4、母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。

5、在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。

6、母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。

文章的一大写作特点就是夹叙夹议,以记叙为主,其间穿插着若干议论性语句。这些议论,将对母亲的深情与对民族、对广大劳动人民的深情融会在一起。

归纳

写作特色

本文没有运用很多修辞手法,没有激情澎湃、慷慨激昂的语言,没有抒情性很强的句子,但这并不影响作者抒发对母亲的深厚感情。

作者把对母亲深深的敬爱和怀念之情渗透在对母亲的回忆之中,在平静的叙述之中,流露出一种真挚、深沉的爱;在平实如话的语言中,深切地表达了一个儿子失去母亲以后的悲痛。比如文章第一段,朴实的语言中深藏着作者的悲痛之情和对母亲无限的怀念之情。

1.语言朴素,情真意切

第一段:

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

写作借鉴

作者在叙述母亲的事迹时,适当地穿插了精当的议论,起到了画龙点睛的作用。这些议论以记叙为基础,阐述的是作者的切身感受。

例如,写十三个儿女只留下八个时,作者以议论兼抒情的笔调说:“这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!”这深刻地揭示了作者体会到的母亲极为痛苦的心理。又如在结尾作者议论道:“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。”这句话是在全文记叙母亲事迹的基础上的总结性议论,不仅赞颂了母亲,而且由赞颂母亲推广到赞颂劳动人民,使作者的感情得以升华,使文章的主题得以深化。

2.夹叙夹议,深化主题

以可感的形象“强健身体”“勤劳习惯”等来表达母亲对自己的教育和影响,真切、真实、真挚,充满了对母亲的深深敬意和感谢之情。

1.母亲又给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯,使我从来没感到过劳累。

品味语言

平白如话的语言,把一个儿子在失去母亲以后的悲痛表达得十分深切。体现出作者对母亲的怀念至深。

2.母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。

品味语言

3.母亲这样整日劳碌着。

这一句承接上文,“这样地”即指上文中每天繁重的劳动;“天不亮就起床”“煮饭”“种田”“种菜”“喂猪”“养蚕”“纺棉花”“挑水挑粪”“整日”,可以看出是从早到晚,没有一丝空闲,每日如此,没有一点例外。作者对母亲,是敬重而又心疼的。

4.这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋有味。

“看也不看”“有滋味”,两相对比,既表现出作者对地主家穷奢生活的蔑视,也突出了母亲善持家务、聪慧能干,表达了对母亲的怀念。

5.母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。

“我”参加了革命,不能在母亲身边侍奉,但是母子之间的思念从未因时空阻隔而中断,表达出作者对母亲的深深怀念以及“子欲养而亲不待”的深刻遗憾。

6.母亲生我前一分钟还在灶上煮饭。

“一分钟”,母亲如此短暂的休息时间都没有,她把全部的精力都投入到操持家务、照顾子女上。这一句表现出沉甸甸的思念和感恩之情。

回忆我的母亲

痛悼母亲,引出回忆

回忆母亲的一生

母亲对“我”的教育和影响

尽忠于民族尽忠于人民尽忠于党

整日劳碌

聪明能干

任劳任怨

坚强刚毅

勤劳的母亲

革命的母亲

送子读书

给“我”慰勉

期望成功

支持革命

教给“我”与困难作斗争的经验

教给“我”生产知识和革命意志

板书设计

《回忆我的母亲》

回忆我的母亲

寄托哀思

记述事迹

颂扬品德

勤劳的

母亲

革命的

母亲

整日劳碌

聪明能干

坚忍顽强

送子读书

给予慰勉

期望成功

支持革命

教给“我”与困难做

斗争的经验

教给“我”生产知识

和革命意志

悼念母亲

颂扬母亲

尽忠于民族

尽忠于人民

尽忠于党

光读书不思考也许能使平庸之辈知识丰富,但它决不能使他们头脑清醒。

—— 约·诺里斯

教师寄语

推荐阅读

1、 《我的母亲》 邹韬奋

2、 《我的母亲 》 老 舍

回忆我的母亲

朱 德

1.抓住文章的主线,即母亲“勤劳一生”,通过作者回忆的具体事例,感受母亲的品格。

2.把握文章主题,体会蕴藏在字里行间的对母亲的深情。

3.学习本文所运用的夹叙夹议手法,感受该手法运用的效果。

4.细读文章,体会作者质朴无华而又饱含深情的语言。

大家知道《朝花夕拾》中提到的“二十四孝图”有哪些故事吗?

导入新课

朱德

1886年生,字玉阶。四川仪陇人。马克思主义者,无产阶级革命家、军事家、政治家,中国的杰出领导人。 1922年加入中国共产党。之后,在党的领导下,积极从事革命活动。1927年参加了“八一”南昌起义;第二年,他率领南昌起义的一部分部队,开赴井冈山,与毛泽东同志所领导的部队会师,成立了中国工农红军第四军,任军长。1930年起任中国工农红军总司令,中华苏维埃军事委员会主席。1934年10月,参加了二万五千里长征。1937年抗日战争爆发后,任八路军总司令。第三次国内革命战争时期,任中国人民解放军总司令。 1955年被授予中华人民共和国元帅军衔。1976年7月6日在北京逝世,终年90岁。

作者简介

朱德同志故居

文体知识——回忆录

1.概 念

回忆录是传记文学的一种,用叙述、描写的方法,追忆本人或他人过去的生活经历和社会活动。

2.特 点

(1)用叙述、描写的方法,追记本人或他人过去的生活经历和社会活动。

(2)篇幅有长有短,带有文献性质。

(3)要求写真人真事,语言简明平实。

知识链接

锺太( ) 佃农( ) 祖籍( )

仪陇( ) 溺死( ) 劳碌( )

私塾( ) 勉强( ) 豌豆( )

妯娌( ) 庚子( ) 衙门( )

差役( ) 横蛮( )不辍( )

diàn

jí

lǒng

nì

lù

shú

yá

mán hèng

chuò

zhóu li

chāi yì

准确注音

zhōng

qiǎng

wān

gēng

没有办法;没有办法可想。

做事不辞劳苦,不怕别人埋怨。

待人宽容厚道,仁爱慈善。

靠剥削发财致富的人没有好心肠。

省吃省穿,形容节俭。节、缩:节省。

不停地劳动(耕作)。

旧时遇着荒年,饥民聚集在一起到地主富豪家去吃饭或夺取粮食。

到处向人家借钱。

无可奈何:

任劳任怨:

宽厚仁慈:

为富不仁:

节衣缩食:

不辍劳作:

吃大户 :

东挪西借:

正确释义

段落结构

(一)

(二)

(三)

痛悼母亲逝世,引起对母亲的回忆。

追忆母亲一生的事迹。

对母亲的沉痛悼念和表达自己的决心。

(1)

(2-13)

(14-17)

文章从哪一段开始回忆往事,到哪一段结束?分段归纳。

分析课文

阅读课文第一自然段,思考?

2、表明叙事线索的句子是:

3、表明全文感情基调的句子:

1、直接呼应题目,引出下文的句子是哪一句?

“我爱我母亲。”

2、表明叙事线索的句子是:

特别是她勤劳的一生。

3、表明全文感情基调的句子:

1、直接呼应题目,引出下文的句子是哪一句?

“永远回忆”

4、这一段在全文中有何作用?

明确:总领全文,点明回忆的内容。

抒发作者悲痛的感情,奠定感情基调。

阅读课文第2-13自然段

跳读课文,勾画表明时间的词语,并思考:这些时间母亲经历了什么事情?表现了母亲怎样的思想品质?

选取典型事例,表现人物品质

时间(段落) 母亲经历的事情 表现母亲的思想品质

作者小时候

1895—1900年前后

1905年

1908年

第四至七段

“好劳动”“ 整日劳碌着”

第八段 退佃、搬家和天灾

没有灰心,反感为富不仁者

第九段

节衣缩食,供“我”读书

第十段

支持和慰勉“我”参加革命

勤劳俭朴、聪明能干

任劳任怨、宽厚仁慈

坚强不屈 爱憎分明

朴素的阶级意识

有远见 摆脱贫困

和压迫的愿望

深明大义

时间顺序

精读思考

时间(段落) 母亲经历的事情 表现母亲的思想品质

1919年 第十一段 离开土地就不舒服

1924—1927年

1937年

1944年

第十二段

独立支持一家人生活

第十二段

过着勤劳的农妇生活

第十三段

86岁高龄仍“不辍劳作”

热爱劳动 勤劳一生

勤俭持家、深明大义

支持革命、期望革命成功

热爱生产劳动

精读思考

勤劳一生

选取典型事例,表现人物品质

时间顺序

母亲的往事 母亲的品质

1、养大八个孩子

2、不和任何人吵架

3、希望中国民族解放成功

4、东挪西借培养一个读书人

5、回家继续劳动,直到最后

6、周济比自己更穷的亲戚

支持革命

性格和蔼

支持我读书

勤俭节约

同情穷人

坚持劳动

连线

作者在回忆往事之后,深情地写道:“我应该感谢母亲。”结合课文具体内容,说说“我”从母亲身上得到了哪些教益。

合作探究

明确:

母亲勤劳吃苦,“我”帮她劳作——使“我”拥有一个强健的身体;

母亲母亲任劳任怨、热爱劳作——教“我”养成勤劳的习惯,教给“我”生产的知识;

母亲聪明能干——教会“我”与困难做斗争的经验;

母亲对地主劣绅的反抗,支持“我”走上革命道路——让“我”拥有了革命的意志。

勾画并朗读议论性的语句,联系上下文,理解它们的含义并体会其作用。

1、这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!

2、母亲是个好劳动。

3、母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。

4、母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。

5、在这条路上,我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产。

6、母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。

文章的一大写作特点就是夹叙夹议,以记叙为主,其间穿插着若干议论性语句。这些议论,将对母亲的深情与对民族、对广大劳动人民的深情融会在一起。

归纳

写作特色

本文没有运用很多修辞手法,没有激情澎湃、慷慨激昂的语言,没有抒情性很强的句子,但这并不影响作者抒发对母亲的深厚感情。

作者把对母亲深深的敬爱和怀念之情渗透在对母亲的回忆之中,在平静的叙述之中,流露出一种真挚、深沉的爱;在平实如话的语言中,深切地表达了一个儿子失去母亲以后的悲痛。比如文章第一段,朴实的语言中深藏着作者的悲痛之情和对母亲无限的怀念之情。

1.语言朴素,情真意切

第一段:

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

写作借鉴

作者在叙述母亲的事迹时,适当地穿插了精当的议论,起到了画龙点睛的作用。这些议论以记叙为基础,阐述的是作者的切身感受。

例如,写十三个儿女只留下八个时,作者以议论兼抒情的笔调说:“这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!”这深刻地揭示了作者体会到的母亲极为痛苦的心理。又如在结尾作者议论道:“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。”这句话是在全文记叙母亲事迹的基础上的总结性议论,不仅赞颂了母亲,而且由赞颂母亲推广到赞颂劳动人民,使作者的感情得以升华,使文章的主题得以深化。

2.夹叙夹议,深化主题

以可感的形象“强健身体”“勤劳习惯”等来表达母亲对自己的教育和影响,真切、真实、真挚,充满了对母亲的深深敬意和感谢之情。

1.母亲又给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯,使我从来没感到过劳累。

品味语言

平白如话的语言,把一个儿子在失去母亲以后的悲痛表达得十分深切。体现出作者对母亲的怀念至深。

2.母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。

品味语言

3.母亲这样整日劳碌着。

这一句承接上文,“这样地”即指上文中每天繁重的劳动;“天不亮就起床”“煮饭”“种田”“种菜”“喂猪”“养蚕”“纺棉花”“挑水挑粪”“整日”,可以看出是从早到晚,没有一丝空闲,每日如此,没有一点例外。作者对母亲,是敬重而又心疼的。

4.这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋有味。

“看也不看”“有滋味”,两相对比,既表现出作者对地主家穷奢生活的蔑视,也突出了母亲善持家务、聪慧能干,表达了对母亲的怀念。

5.母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。

“我”参加了革命,不能在母亲身边侍奉,但是母子之间的思念从未因时空阻隔而中断,表达出作者对母亲的深深怀念以及“子欲养而亲不待”的深刻遗憾。

6.母亲生我前一分钟还在灶上煮饭。

“一分钟”,母亲如此短暂的休息时间都没有,她把全部的精力都投入到操持家务、照顾子女上。这一句表现出沉甸甸的思念和感恩之情。

回忆我的母亲

痛悼母亲,引出回忆

回忆母亲的一生

母亲对“我”的教育和影响

尽忠于民族尽忠于人民尽忠于党

整日劳碌

聪明能干

任劳任怨

坚强刚毅

勤劳的母亲

革命的母亲

送子读书

给“我”慰勉

期望成功

支持革命

教给“我”与困难作斗争的经验

教给“我”生产知识和革命意志

板书设计

《回忆我的母亲》

回忆我的母亲

寄托哀思

记述事迹

颂扬品德

勤劳的

母亲

革命的

母亲

整日劳碌

聪明能干

坚忍顽强

送子读书

给予慰勉

期望成功

支持革命

教给“我”与困难做

斗争的经验

教给“我”生产知识

和革命意志

悼念母亲

颂扬母亲

尽忠于民族

尽忠于人民

尽忠于党

光读书不思考也许能使平庸之辈知识丰富,但它决不能使他们头脑清醒。

—— 约·诺里斯

教师寄语

推荐阅读

1、 《我的母亲》 邹韬奋

2、 《我的母亲 》 老 舍

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首