2023年中考语文文学文化常识快速识记 专题01 先秦至两汉 课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023年中考语文文学文化常识快速识记 专题01 先秦至两汉 课件(共55张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 43.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-11 15:45:10 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

文学文化常识·文学常识

先秦至两汉

主讲人

xxx

考点解读

先秦文学(秦朝统一之前的文学)是中国文学的起点,跨越原始社会、奴隶社会和早期封建社会三种社会形态,经历了从胚胎萌芽到生长成熟的漫长过程,直到周代蔚为大观。到了两汉时期,诗歌以乐府诗和五言诗成就最为显著。两汉乐府诗是继《诗经》《楚辞》之后的又一种新诗体。著名的《孔雀东南飞》是乐府诗中的叙事长篇,《孔雀东南飞》与《木兰诗》被称为“乐府双璧”,后人也把它与北朝的《木兰诗》和唐代韦庄的《秦妇吟》并称为“乐府三绝”。《古诗十九首》则代表了汉代文人五言诗的最高成就。

古典诗词歌赋的考查是语文考试中的重点部分。从文体角度讲,诗歌类先秦时代主要考查《诗经》的内容,重要文学家是屈原,两汉时代则主要是汉乐府的诗歌以及汉赋。因此,需要重点掌握两部诗歌集《诗经》《楚辞》,四书:《论语》《大学》《中庸》《孟子》,五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,“乐府诗歌”和《古诗十九首》《史记》。

本专题内容需要在平时注意积累,同时对代表作家的风格和写作手法也要有所了解。

01 先秦诗歌

《诗经》

《诗经》通称为《诗》或《诗三百》,到汉代,儒家把它奉为经典才称《诗经》,共305篇。内容分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”又叫“国风”共160篇,大都是各地民间歌谣,这是《诗经》的精华,如《伐檀》、《硕鼠》。“雅”分《大雅》、《小雅》,共105篇,多系西周王室贵族文人的作品,也有少数民谣,内容大都是记述周贵族历史,歌功颂德的。“颂”分《周颂》、《鲁颂》、《商颂》共40篇,多为贵族统治者祭祀用的乐歌舞曲。手法分为“赋”、“比”、“兴”,形式以四言为主,多数为隔句用韵,在章法上具有重章叠句、反复咏唱的特点。《诗经》是我国诗歌现实主义文学的源头。

中国第一部诗歌总集

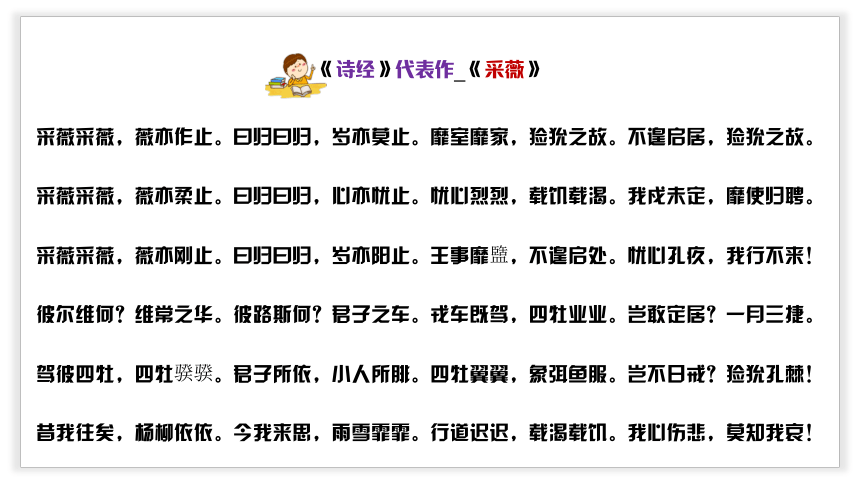

《诗经》代表作_《采薇》

采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。靡室靡家,猃狁之故。不遑启居,猃狁之故。

采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。

采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来!

彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。

驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒?猃狁孔棘!

昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!

《楚辞》

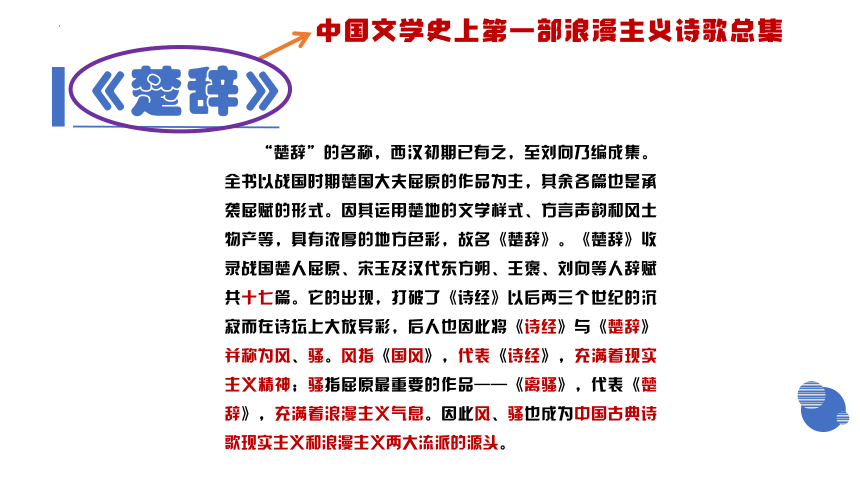

“楚辞”的名称,西汉初期已有之,至刘向乃编成集。全书以战国时期楚国大夫屈原的作品为主,其余各篇也是承袭屈赋的形式。因其运用楚地的文学样式、方言声韵和风土物产等,具有浓厚的地方色彩,故名《楚辞》。《楚辞》收录战国楚人屈原、宋玉及汉代东方朔、王褒、刘向等人辞赋共十七篇。它的出现,打破了《诗经》以后两三个世纪的沉寂而在诗坛上大放异彩,后人也因此将《诗经》与《楚辞》并称为风、骚。风指《国风》,代表《诗经》,充满着现实主义精神;骚指屈原最重要的作品——《离骚》,代表《楚辞》,充满着浪漫主义气息。因此风、骚也成为中国古典诗歌现实主义和浪漫主义两大流派的源头。

中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集

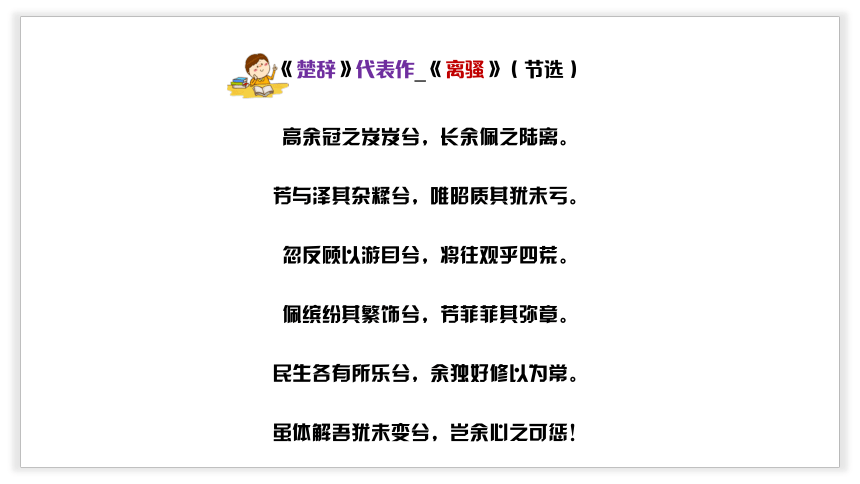

《楚辞》代表作_《离骚》(节选)

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩!

02 先秦散文

历史散文

历史散文以记言、记事为主。殷周时代开始以散文的形式记载历史事件,《尚书》是中国古代最早的一部历史文献汇编。《尚书》之后开始以散文写史,《春秋》是我国第一部编年体史书。春秋战国之际,产生了《左传》《国语》《战国策》三部重要的历史散文著作,它们在体例、叙事和文辞上各具鲜明的艺术特色,展示出先秦散文的卓越成就。

《尚书》

《尚书》,最早书名为《书》,是一部追述古代事迹著作的汇编。分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》。因是儒家五经之一,又称《书经》。现存版本中真伪参半。西汉学者伏生口述的二十八篇《尚书》为今文《尚书》,西汉鲁恭王刘余在拆除孔子故宅一段墙壁时,发现的另一部《尚书》,为古文《尚书》。西晋永嘉年间战乱,今、古文《尚书》全都散失了。东晋初,豫章内史梅赜给朝廷献上了一部《尚书》,包括《今文尚书》33篇,以及伪《古文尚书》25篇 。《尚书》列为重要核心儒家经典之一,历代儒家研习之基本书籍。 “尚”即“上”,《尚书》就是上古时代的书,它是我国最早的一部历史文献汇编。

中国第一部历史文献汇编

《春秋》

《春秋》是我国古代史类文学作品,又称《春秋经》《麟经》或《麟史》等。后来出现了很多对《春秋》所记载的历史进行补充、解释、阐发的作品,被称为“传”。代表作品是称为“春秋三传”的《左传》《公羊传》《谷梁传》。《春秋》用于记事的语言极为简练,然而几乎每个句子都暗含褒贬之意,被后人称为“春秋笔法”、“微言大义”。它是中国古代儒家典籍“六经”之一,是我国第一部编年体史书,也是周朝时期鲁国的国史,现存版本据传是由孔子修订而成。

中国第一部编年体史书

《左传》

《左传》,旧传为春秋时期左丘明著,近人认为是战国时人所编,是中国古代一部叙事完备的编年体史书,更是先秦散文著作的代表。作品原名为《左氏春秋》,汉代改称《春秋左氏传》、《春秋内传》、《左氏》,汉朝以后多称《左传》。它是儒家重要经典之一,是历代儒客学子重要研习史书,与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。《左传》实质上是一部独立撰写的记史文学作品,它起自鲁隐公元年(公元前722年),迄于鲁哀公二十七年(公元前468年),以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目。

中国第一部叙事详备的编年体史书、历史散文

《国语》

《国语》相传是春秋时期左丘明所撰的一部国别体著作。他的编纂方法是以国分类,以语为主,故名“国语”。至唐,始有人疑问,或谓之西汉刘向校书所辑,或谓多人在不同的历史时期陆续编成,近代包括康有为在内的多位学者怀疑是战国或汉后的学者托名春秋时期各国史官记录的原始材料整理编辑而成的,将存疑考证。该著作记录范围为上起周穆王十二年(公元前990年)西征犬戎(约公元前947年),下至智伯被灭(公元前453年)。《国语》中包括各国贵族间朝聘、宴飨、讽谏、辩说、应对之辞以及部分历史事件与传说。《国语》是我国第一部国别体史书。

中国第一部国别体史书

《战国策》

简称《国策》,西汉末年刘向编订的一部国别体史书。它记载了东周、西周及秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山各国之事,记事年代起于战国初年,止于秦灭六国,约有240年;分为12策,33卷,共497篇,《战国策》载录了战国时期各国政治、军事、外交各方面的史实,着重记录了谋臣的策略和言论。

诸子散文

诸子散文是春秋战国时期各个学派阐述自己的思想倾向、政治主张和哲学观点的著作,代表作有《论语》《孟子》《荀子》《老子》《庄子》《韩非子》《墨子》《吕氏春秋》等。其中以《庄子》和《孟子》文学成就最高。儒家学派三子:孔子、孟子、荀子;法家学派集大成者:韩非子;道家代表:老子、列子(简单了解)、庄子;墨家学派:墨子。

《论语》

《论语》以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等,是儒家的重要经典之一。它与《大学》《中庸》《孟子》(四书)、《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》(五经)并称“四书五经”。孔子是《论语》描述的中心,书中不仅有关于他的仪态举止的静态描写,而且有关于他的个性气质的传神刻画。此外,围绕孔子这一中心,《论语》还成功地刻画了一些孔门弟子的形象,如子路的率直鲁莽、颜回的温雅贤良、子贡的聪颖善辩、曾皙的潇洒脱俗等,都称得上个性鲜明,给人留下了深刻印象。孔子因材施教,对于不同的对象,考虑其不同的素质、优点和缺点、进德修业的具体情况,给予不同的教诲,表现了诲人不倦的可贵精神。

中国第一部语录体著作

《孟子》

《孟子》一书由孟子及其弟子编写而成。与《论语》一样,《孟子》也是以记言为主的语录体散文,但它比《论语》又有明显的发展。《论语》的文字简约、含蓄,《孟子》却有许多长篇大论,气势磅礴,议论尖锐、机智而雄辩。如果说《论语》给人的感觉是仁者的谆谆告诫,那么《孟子》给人的感觉就是侃侃而谈,对后世的散文写作产生了深刻的影响。

《荀子》

《荀子》一书为战国末期赵人荀况及其弟子所著。荀况本为孙氏,故此书又称《孙卿对书》或《孙卿子》。西汉刘向整理时定为32篇,它们大致可分为三类:一类是荀子亲手所著的22篇;一类是荀子弟子所记录的荀子言行,共5篇;一类是荀子及弟子所引用的材料,共5篇。前两类是研究荀子思想的直接材料,是《荀子》一书的主体。

《老子》

老子在函谷关前著有五千言的《老子》一书,又名《道德经》或《道德真经》。《道德经》分为上下两册,共81章,前37章为上篇道经,第38章以后属下篇德经。全书的思想结构是:道是德的“体”,德是道的“用”。上下两册共五千字左右。

《列子》

《列子》中的“天体运动说”“地动说”“宇宙无限说”都远远早于西方的同类学说。现在流传的《列子》一书,其作品在汉代以后已有所散失,现存八篇《天瑞》《黄帝》《周穆王》《仲尼》《汤问》《力命》《杨朱》《说符》。其中《愚公移山》《杞人忧天》《两小儿辩日》《纪昌学射》《汤问》等脍炙人口的寓言故事可谓家喻户晓,广为流传。

《庄子》

分内篇、外篇、杂篇,原有52篇,现存33篇。内篇大体可代表战国时期庄子思想的核心,而外篇、杂篇发展则纵横百余年,掺杂黄老、庄子后学形成复杂的体系。名篇有《逍遥游》《齐物论》等。

《韩非子》

又称《韩子》,为先秦法家集大成的思想作品,内容充满批判与汲取先秦诸子多派的观点,同时也是中国历史上第一部对《道德经》加以论注的思想著作。《韩非子》呈现韩非极为重视唯物主义与功利主义的思想,积极倡导君主专制主义的理论。《韩非子》有寓言故事三百多个,其中以《说林》《储说》最集中。

《墨子》

《墨子》是阐述墨家思想的著作,原有71篇,现存53篇,一般认为是墨子的弟子及后学记录、整理、编纂而成。《墨子》分两大部分:一部分是记载墨子言行,阐述墨子思想,主要反映了前期墨家的思想;另一部分包括《经上》《经下》《经说上》《经说下》《大取》《小取》6篇,一般称作墨辩或墨经,着重阐述墨家的认识论和逻辑思想。

03 神话传说

神话是远古时代的人民对其所接触的自然现象、社会现象,幻想出来的具有艺术意味的解释和描述的集体口头创作。中国神话大多保存在《山海经》《楚辞》《庄子》《列子》《淮南子》等古籍中。

《山海经》

在所有的古代文献中,以《山海经》最有神话学价值,是我国古代保存神话资料最多的著作。这些神话按题材大致可分为:创世神话、洪水神话、战争神话、英雄神话等,其中著名的有盘古开天地、女娲补天、黄帝擒蚩尤、大禹治水、后羿射日、夸父追日、精卫填海等。

《山海经》代表作_《夸父逐日》

夸父追日

夸父与日逐走,入日。渴欲得饮,饮于河渭,河渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖。化为邓林。

赏析:巨人夸父敢于与太阳竞跑,最后口渴而死,他的手杖化为桃林。这个奇妙的神话表现了夸父无比的英雄气概,反映了古代人民探索、征服大自然的强烈愿望和顽强意志。

《淮南子》

《淮南子》又名《淮南鸿烈》《刘安子》,是我国西汉时期创作的一部论文集,由西汉皇族淮南王刘安主持撰写,故而得名。编撰体例类似《吕氏春秋》,以道家思想为主体,融合了儒家、法家、墨家等诸子百家的学说。该书在继承先秦道家思想的基础上,综合了诸子百家学说中的精华部分,对后世研究秦汉时期文化起到了不可替代的作用。《淮南子》以道家思想为指导,吸收诸子百家学说融会贯通而成,是战国至汉初黄老之学理论体系的代表作。《淮南子》在阐明哲理时,旁涉奇物异类、鬼神灵怪,保存了一部分神话材料,像《女娲补天》《共工怒触不周山》等古代神话,主要靠本书得以流传。

《淮南子》代表作_《女娲补天》

女娲补天

往古之时,四极废,九州裂,天不兼复,地不周载。火爁焱而不灭,水浩洋而不息。猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。

于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫氺。苍天补,四极正,淫氺涸,冀州平,狡虫死,颛民生。

04 先秦重要人物

屈 原

屈原是中国历史上第一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,“楚辞”的创立者和代表作家,开辟了“香草美人”的传统,被誉为“楚辞之祖”,楚国有名的辞赋家宋玉、唐勒、景差都受到屈原的影响。屈原作品的出现,标志着中国诗歌进入了一个由大雅歌唱到浪漫独创的新时代,其主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。1953年,在屈原逝世2230周年之际,世界和平理事会通过决议,确定屈原为当年纪念的世界四大文化名人(中国屈原、波兰哥白尼、法国拉伯雷、古巴何塞·马蒂)之一。

中国第一位诗人

孔 子

孔子(公元前551年-公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,祖籍宋国栗邑(今河南省夏邑县),中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。

大成至圣先师

孟 子

孟子(约公元前372年—公元前289年),名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称“孔孟”。孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。孟子的言论著作收录于《孟子》一书。

05 两汉文学

《乐府诗集》

《乐府诗集》是继《诗经》之后,一部总括我国古代乐府歌辞的著名诗歌总集,由北宋郭茂倩所编。该书辑录了先秦歌谣,汉代至唐五代的乐府诗,全书一百卷,共五千多首,是现存收集乐府歌辞最完备的一部作品。《乐府诗集》搜录宏富,分类精当,根据音乐性质的不同,它把乐府诗分为郊庙歌辞、燕射歌辞、鼓吹曲辞、横吹曲辞、相和歌辞、清商曲辞、舞曲歌辞、琴曲歌辞、杂曲歌辞、近代曲辞、杂歌谣辞和新乐府辞等十二大类,下又各分若干小类。全书每一类均有总序,每一曲均有题解,对乐曲的起源、性质、演唱配器等均有详尽说明。其中保存了不少已失传著作中的一些珍贵史料,对文学史和音乐史的研究均有重要参考价值。

中国文学史上第一部叙事长诗

乐府

乐府初设于秦,是当时少府下辖中专门管理乐舞演唱教习的机构。公元前112年,正式成立于西汉汉武帝时期。乐府的职责是采集民间歌谣或文人的诗来配乐,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用。它搜集整理的诗歌,后世就叫“乐府诗”,或简称“乐府”。它是继《诗经》《楚辞》而起的一种新诗体。

乐府双璧

《孔雀东南飞》

《木兰诗》

乐府三绝

《孔雀东南飞》

《木兰诗》

《秦妇吟》

“乐府诗”著名诗篇

《陌上桑》

《长歌行》

《古诗十九首》

东汉末年,天下大乱,中下层知识分子为求取功名,不得不离别妻儿,漂泊异乡,所以就有了游子和思妇的感伤、无奈和心中的离愁别恨。《古诗十九首》就是在这样的背景下写出来的,它不是一个人写的,是不同的文人在不同时间和地点写成的。

《古诗十九首》继承了《诗经》《楚辞》的优秀传统,最突出的特点是将叙事、写景、抒情融为一体,传统的比兴手法运用得也非常巧妙。刘勰称之为“五言之冠冕”,钟嵘的《诗品》也赞颂它“天衣无缝,一字千金”。它是我国文学史上早期抒情诗的典范,对后世的诗歌创作产生了极大的影响。

《古诗十九首》代表作_《行行重行行》

行行重行行

行行重行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯。

道路阻且长,会面安可知?胡马依北风,越鸟巢南枝。

相去日已远,衣带日已缓。浮云蔽白日,游子不顾返。

思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭。

赏析:本篇写一个妇女怀念离家出走的丈夫。她咏叹别离的痛苦、相隔的遥远和见面的艰难,把自己刻骨的相思和丈夫的一去不复返相对照,但还是自我宽解,只希望远行的人自己保重。

《史记》

《史记》是中国第一部纪传体通史,是汉代的司马迁花了13年的时间写成的。全书共130篇,有八书(记各种典章制度,记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用)、十表(大事年表)、十二本纪(记历代帝王生平、政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)。

中国第一部纪传体通史

《汉书》

《汉书》又名《前汉书》,是中国第一部纪传体断代史。其沿用《史记》的体例而略有变更,改“书”为“志”,改“列传”为“传”,改“本纪”为“纪”,无“世家”。全书包括八表、十二纪、十志、七十传,共100篇,记载了上自汉高祖元年,下至王莽地皇四年,共230年历史。

中国第一部纪传体断代史

07 汉赋

汉赋

汉赋,是在汉朝涌现出的一种有韵的散文,为汉朝儒客文人热衷的文体,它的特点是散韵结合,专事铺叙。从赋的形式上看,在于“铺采摛文”;从赋的内容上说,侧重“体物写志”。赋是汉代最流行的文体。

汉赋四大家

司马相如

扬雄

班固

张衡

司马相如

西汉盛世汉武帝时期的文学家、杰出的政治家。他被班固、刘勰称为“辞宗”,被林文轩、王应麟、王世贞等学者称为“赋圣”。同时,司马相如出使西南夷,将西南夷民族团结统一于大汉疆域,被称之为“安边功臣”,名垂青史。司马相如与卓文君不拘封建礼教的束缚,追求自由、幸福的爱情婚姻的果敢行为,远在公元前就演绎了自由恋爱的爱情经典,被誉为“世界十大经典爱情之首”,闻名中外。

代表作:《子虚赋》、《上林赋》

扬 雄

扬雄(前53年~18年),字子云,蜀郡郫县人。汉朝时期辞赋家、思想家,庐江太守扬季五世孙,名士严君平弟子。少年好学,博览群书,长于辞赋。游历长安,担任大司马王音门下史。汉成帝时,得到同乡杨庄推荐,入奏《甘泉》、《河东》等赋。授给事黄门侍郎,修书于天禄阁,结交王莽。天凤五年(18年),死去,时年七十一岁。著有《法言》《太玄》等,将源于老子之道的“玄”作为最高范畴,在构筑宇宙生成图式、探索事物发展规律方面,是汉朝道家思想的继承和发展者, 对后世意义可谓重大。

代表作:扬雄四赋(《河东赋》《甘泉赋》《羽猎赋》《长杨赋》)

班 固

班固是班彪之子,班超之兄,十六岁入洛阳太学,二十三岁父死后归乡里。以父所撰《史记后传》叙事未详,乃潜心继续撰述力求精善。他认为《史记》以汉朝“编于百王之末,厕于秦项之列”,不妥,决心撰写起自汉高祖、终于王莽共二百三十年事迹的《汉书》。班固一生著述颇丰。作为史学家,修撰《汉书》;作为辞赋家,是“汉赋四大家”之一,《两都赋》开创了京都赋的范例,列入《文选》第一篇;作为经学理论家,所编《白虎通义》集当时经学之大成,将谶纬神学理论化、法典化。与父亲班彪、妹妹班昭合称“三班”,与司马迁并称“班马”。

代表作:《两都赋》

张 衡

东汉时期杰出的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家,蜀郡太守张堪的孙子。张衡在天文学方面著有《灵宪》《浑仪图注》等;数学著作有《算罔论》;文学作品以《二京赋》《归田赋》等为代表,与司马相如、扬雄、班固并称“汉赋四大家”。张衡为中国天文学、机械技术、地震学的发展作出了杰出的贡献,发明了浑天仪、地动仪,是东汉中期浑天说的代表人物之一,后人誉为“木圣”(科圣),由于他的贡献突出,联合国天文组织将月球背面的一个环形山命名为“张衡环形山”,太阳系中的1802号小行星命名为“张衡星”。后人为纪念张衡,在南阳修建了张衡博物馆。

代表作:《二京赋》、《归田赋》

08 两汉重要人物

汉初

三杰

夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房(张良字子房);镇国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天

下者也。

--《刘邦南宫论三杰》

张

良

韩信

萧何

刘 邦

中国历史上杰出的政治家、战略家,汉朝开国皇帝,对汉族的发展以及中国的统一有突出贡献。刘邦出身农家,为人豁达大度,早年不事生产。秦朝建立后,出任沛县泗水亭长。后因释放刑徒,亡匿于芒砀山中。陈胜起义后,集合三千子弟响应,攻占沛县,自称沛公,投奔反秦义军首领项梁,任砀郡长,受封武安侯。秦二世三年率军进驻灞上,接受秦王子婴投降,废除秦朝苛法,约法三章。鸿门宴之后,受封为汉王,统治巴蜀及汉中一带。他能够知人善任,虚心纳谏,充分发挥部下的才能,积极整合反对西楚霸王项羽的力量,最终击杀项羽,于汉五年赢得楚汉之争,统一天下。

西汉开国皇帝,代表作:《大风歌》

张仲景

东汉末年医学家,被后人尊称为“医圣”。张仲景广泛收集医方,写出了传世巨著《伤寒杂病论》。它确立的“辨证论治”原则,是中医临床的基本原则,是中医的灵魂所在。在方剂学方面,《伤寒杂病论》也做出了巨大贡献,创造了很多剂型,记载了大量有效的方剂。其所确立的六经辨证的治疗原则,受到历代医学家的推崇。这是中国第一部从理论到实践、确立辨证论治法则的医学专著,是中国医学史上影响最大的著作之一,

被誉为“医圣”

司马迁

西汉史学家、文学家、思想家,司马谈之子,任太史令。二十八岁任太史令,继承父业,著述历史。后因替李陵败降之事辩解而受宫刑,调任中书令,发奋继续完成所著史籍。他以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》,被公认为是中国史书的典范。司马迁与班固合称“班马”,与司马相如合称“文章两汉两司马”,与司马光合称“史学两司马”。

被誉为“史圣”

贾 谊

西汉初年著名政论家、文学家,世称贾生。司马迁对屈原、贾谊都寄予同情,为二人写了一篇合传,后世因而往往把贾谊与屈原并称为“屈贾”。贾谊著作主要有散文和辞赋两类, 散文的主要文学成就是政论文,评论时政,风格朴实峻拔,议论酣畅,鲁迅称之为“西汉鸿文”,代表作有《过秦论》《论积贮疏》《陈政事疏》等。其辞赋皆为骚体,形式趋于散体化,是汉赋发展的先声,以《吊屈原赋》《鵩鸟赋》最为著名。

与屈原并称为“屈贾”

枚 乘

西汉时期辞赋家,与邹阳并称“邹枚”,与司马相如并称“枚马”,与贾谊并称“枚贾”。

在文学上,枚乘所作的《七发》在辞赋的发展史上具有重要地位,是汉大赋正式形成的标志性作品;在思想上,枚乘的政治思想表现为对大一统有精神上的认同,音乐思想表现为功利的社会观、尚悲的音乐审美观、极致的艺术美学追求,养生思想则超脱了一般的概念而更具社会意义。今有《枚叔集》辑本三种传世。

代表作:《七发》

班 昭

一名姬,字惠班,扶风安陵(今陕西省咸阳市)人,东汉时期著名史学家、文学家,史学家班彪之女,班固、班超之妹,又号“曹大家”。

班昭博学高才,十四岁嫁给曹世叔为妻。她爱好历史,完成班固未竟的《汉书》。汉和帝即位后,多次召班昭入宫,并让皇后和贵人们视为老师,号“大家”。邓太后临朝后,她曾参与政事。班昭作品存世七篇,《东征赋》和《女诫》等对后世有很大影响。与父亲班彪、哥哥班固合称“三班”。

中国历史上第一位女历史学家

Thank you

文学文化常识·文学常识

先秦至两汉

主讲人

xxx

考点解读

先秦文学(秦朝统一之前的文学)是中国文学的起点,跨越原始社会、奴隶社会和早期封建社会三种社会形态,经历了从胚胎萌芽到生长成熟的漫长过程,直到周代蔚为大观。到了两汉时期,诗歌以乐府诗和五言诗成就最为显著。两汉乐府诗是继《诗经》《楚辞》之后的又一种新诗体。著名的《孔雀东南飞》是乐府诗中的叙事长篇,《孔雀东南飞》与《木兰诗》被称为“乐府双璧”,后人也把它与北朝的《木兰诗》和唐代韦庄的《秦妇吟》并称为“乐府三绝”。《古诗十九首》则代表了汉代文人五言诗的最高成就。

古典诗词歌赋的考查是语文考试中的重点部分。从文体角度讲,诗歌类先秦时代主要考查《诗经》的内容,重要文学家是屈原,两汉时代则主要是汉乐府的诗歌以及汉赋。因此,需要重点掌握两部诗歌集《诗经》《楚辞》,四书:《论语》《大学》《中庸》《孟子》,五经:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》,“乐府诗歌”和《古诗十九首》《史记》。

本专题内容需要在平时注意积累,同时对代表作家的风格和写作手法也要有所了解。

01 先秦诗歌

《诗经》

《诗经》通称为《诗》或《诗三百》,到汉代,儒家把它奉为经典才称《诗经》,共305篇。内容分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”又叫“国风”共160篇,大都是各地民间歌谣,这是《诗经》的精华,如《伐檀》、《硕鼠》。“雅”分《大雅》、《小雅》,共105篇,多系西周王室贵族文人的作品,也有少数民谣,内容大都是记述周贵族历史,歌功颂德的。“颂”分《周颂》、《鲁颂》、《商颂》共40篇,多为贵族统治者祭祀用的乐歌舞曲。手法分为“赋”、“比”、“兴”,形式以四言为主,多数为隔句用韵,在章法上具有重章叠句、反复咏唱的特点。《诗经》是我国诗歌现实主义文学的源头。

中国第一部诗歌总集

《诗经》代表作_《采薇》

采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。靡室靡家,猃狁之故。不遑启居,猃狁之故。

采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。

采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来!

彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。

驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒?猃狁孔棘!

昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!

《楚辞》

“楚辞”的名称,西汉初期已有之,至刘向乃编成集。全书以战国时期楚国大夫屈原的作品为主,其余各篇也是承袭屈赋的形式。因其运用楚地的文学样式、方言声韵和风土物产等,具有浓厚的地方色彩,故名《楚辞》。《楚辞》收录战国楚人屈原、宋玉及汉代东方朔、王褒、刘向等人辞赋共十七篇。它的出现,打破了《诗经》以后两三个世纪的沉寂而在诗坛上大放异彩,后人也因此将《诗经》与《楚辞》并称为风、骚。风指《国风》,代表《诗经》,充满着现实主义精神;骚指屈原最重要的作品——《离骚》,代表《楚辞》,充满着浪漫主义气息。因此风、骚也成为中国古典诗歌现实主义和浪漫主义两大流派的源头。

中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集

《楚辞》代表作_《离骚》(节选)

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩!

02 先秦散文

历史散文

历史散文以记言、记事为主。殷周时代开始以散文的形式记载历史事件,《尚书》是中国古代最早的一部历史文献汇编。《尚书》之后开始以散文写史,《春秋》是我国第一部编年体史书。春秋战国之际,产生了《左传》《国语》《战国策》三部重要的历史散文著作,它们在体例、叙事和文辞上各具鲜明的艺术特色,展示出先秦散文的卓越成就。

《尚书》

《尚书》,最早书名为《书》,是一部追述古代事迹著作的汇编。分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》。因是儒家五经之一,又称《书经》。现存版本中真伪参半。西汉学者伏生口述的二十八篇《尚书》为今文《尚书》,西汉鲁恭王刘余在拆除孔子故宅一段墙壁时,发现的另一部《尚书》,为古文《尚书》。西晋永嘉年间战乱,今、古文《尚书》全都散失了。东晋初,豫章内史梅赜给朝廷献上了一部《尚书》,包括《今文尚书》33篇,以及伪《古文尚书》25篇 。《尚书》列为重要核心儒家经典之一,历代儒家研习之基本书籍。 “尚”即“上”,《尚书》就是上古时代的书,它是我国最早的一部历史文献汇编。

中国第一部历史文献汇编

《春秋》

《春秋》是我国古代史类文学作品,又称《春秋经》《麟经》或《麟史》等。后来出现了很多对《春秋》所记载的历史进行补充、解释、阐发的作品,被称为“传”。代表作品是称为“春秋三传”的《左传》《公羊传》《谷梁传》。《春秋》用于记事的语言极为简练,然而几乎每个句子都暗含褒贬之意,被后人称为“春秋笔法”、“微言大义”。它是中国古代儒家典籍“六经”之一,是我国第一部编年体史书,也是周朝时期鲁国的国史,现存版本据传是由孔子修订而成。

中国第一部编年体史书

《左传》

《左传》,旧传为春秋时期左丘明著,近人认为是战国时人所编,是中国古代一部叙事完备的编年体史书,更是先秦散文著作的代表。作品原名为《左氏春秋》,汉代改称《春秋左氏传》、《春秋内传》、《左氏》,汉朝以后多称《左传》。它是儒家重要经典之一,是历代儒客学子重要研习史书,与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。《左传》实质上是一部独立撰写的记史文学作品,它起自鲁隐公元年(公元前722年),迄于鲁哀公二十七年(公元前468年),以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目。

中国第一部叙事详备的编年体史书、历史散文

《国语》

《国语》相传是春秋时期左丘明所撰的一部国别体著作。他的编纂方法是以国分类,以语为主,故名“国语”。至唐,始有人疑问,或谓之西汉刘向校书所辑,或谓多人在不同的历史时期陆续编成,近代包括康有为在内的多位学者怀疑是战国或汉后的学者托名春秋时期各国史官记录的原始材料整理编辑而成的,将存疑考证。该著作记录范围为上起周穆王十二年(公元前990年)西征犬戎(约公元前947年),下至智伯被灭(公元前453年)。《国语》中包括各国贵族间朝聘、宴飨、讽谏、辩说、应对之辞以及部分历史事件与传说。《国语》是我国第一部国别体史书。

中国第一部国别体史书

《战国策》

简称《国策》,西汉末年刘向编订的一部国别体史书。它记载了东周、西周及秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山各国之事,记事年代起于战国初年,止于秦灭六国,约有240年;分为12策,33卷,共497篇,《战国策》载录了战国时期各国政治、军事、外交各方面的史实,着重记录了谋臣的策略和言论。

诸子散文

诸子散文是春秋战国时期各个学派阐述自己的思想倾向、政治主张和哲学观点的著作,代表作有《论语》《孟子》《荀子》《老子》《庄子》《韩非子》《墨子》《吕氏春秋》等。其中以《庄子》和《孟子》文学成就最高。儒家学派三子:孔子、孟子、荀子;法家学派集大成者:韩非子;道家代表:老子、列子(简单了解)、庄子;墨家学派:墨子。

《论语》

《论语》以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等,是儒家的重要经典之一。它与《大学》《中庸》《孟子》(四书)、《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》(五经)并称“四书五经”。孔子是《论语》描述的中心,书中不仅有关于他的仪态举止的静态描写,而且有关于他的个性气质的传神刻画。此外,围绕孔子这一中心,《论语》还成功地刻画了一些孔门弟子的形象,如子路的率直鲁莽、颜回的温雅贤良、子贡的聪颖善辩、曾皙的潇洒脱俗等,都称得上个性鲜明,给人留下了深刻印象。孔子因材施教,对于不同的对象,考虑其不同的素质、优点和缺点、进德修业的具体情况,给予不同的教诲,表现了诲人不倦的可贵精神。

中国第一部语录体著作

《孟子》

《孟子》一书由孟子及其弟子编写而成。与《论语》一样,《孟子》也是以记言为主的语录体散文,但它比《论语》又有明显的发展。《论语》的文字简约、含蓄,《孟子》却有许多长篇大论,气势磅礴,议论尖锐、机智而雄辩。如果说《论语》给人的感觉是仁者的谆谆告诫,那么《孟子》给人的感觉就是侃侃而谈,对后世的散文写作产生了深刻的影响。

《荀子》

《荀子》一书为战国末期赵人荀况及其弟子所著。荀况本为孙氏,故此书又称《孙卿对书》或《孙卿子》。西汉刘向整理时定为32篇,它们大致可分为三类:一类是荀子亲手所著的22篇;一类是荀子弟子所记录的荀子言行,共5篇;一类是荀子及弟子所引用的材料,共5篇。前两类是研究荀子思想的直接材料,是《荀子》一书的主体。

《老子》

老子在函谷关前著有五千言的《老子》一书,又名《道德经》或《道德真经》。《道德经》分为上下两册,共81章,前37章为上篇道经,第38章以后属下篇德经。全书的思想结构是:道是德的“体”,德是道的“用”。上下两册共五千字左右。

《列子》

《列子》中的“天体运动说”“地动说”“宇宙无限说”都远远早于西方的同类学说。现在流传的《列子》一书,其作品在汉代以后已有所散失,现存八篇《天瑞》《黄帝》《周穆王》《仲尼》《汤问》《力命》《杨朱》《说符》。其中《愚公移山》《杞人忧天》《两小儿辩日》《纪昌学射》《汤问》等脍炙人口的寓言故事可谓家喻户晓,广为流传。

《庄子》

分内篇、外篇、杂篇,原有52篇,现存33篇。内篇大体可代表战国时期庄子思想的核心,而外篇、杂篇发展则纵横百余年,掺杂黄老、庄子后学形成复杂的体系。名篇有《逍遥游》《齐物论》等。

《韩非子》

又称《韩子》,为先秦法家集大成的思想作品,内容充满批判与汲取先秦诸子多派的观点,同时也是中国历史上第一部对《道德经》加以论注的思想著作。《韩非子》呈现韩非极为重视唯物主义与功利主义的思想,积极倡导君主专制主义的理论。《韩非子》有寓言故事三百多个,其中以《说林》《储说》最集中。

《墨子》

《墨子》是阐述墨家思想的著作,原有71篇,现存53篇,一般认为是墨子的弟子及后学记录、整理、编纂而成。《墨子》分两大部分:一部分是记载墨子言行,阐述墨子思想,主要反映了前期墨家的思想;另一部分包括《经上》《经下》《经说上》《经说下》《大取》《小取》6篇,一般称作墨辩或墨经,着重阐述墨家的认识论和逻辑思想。

03 神话传说

神话是远古时代的人民对其所接触的自然现象、社会现象,幻想出来的具有艺术意味的解释和描述的集体口头创作。中国神话大多保存在《山海经》《楚辞》《庄子》《列子》《淮南子》等古籍中。

《山海经》

在所有的古代文献中,以《山海经》最有神话学价值,是我国古代保存神话资料最多的著作。这些神话按题材大致可分为:创世神话、洪水神话、战争神话、英雄神话等,其中著名的有盘古开天地、女娲补天、黄帝擒蚩尤、大禹治水、后羿射日、夸父追日、精卫填海等。

《山海经》代表作_《夸父逐日》

夸父追日

夸父与日逐走,入日。渴欲得饮,饮于河渭,河渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖。化为邓林。

赏析:巨人夸父敢于与太阳竞跑,最后口渴而死,他的手杖化为桃林。这个奇妙的神话表现了夸父无比的英雄气概,反映了古代人民探索、征服大自然的强烈愿望和顽强意志。

《淮南子》

《淮南子》又名《淮南鸿烈》《刘安子》,是我国西汉时期创作的一部论文集,由西汉皇族淮南王刘安主持撰写,故而得名。编撰体例类似《吕氏春秋》,以道家思想为主体,融合了儒家、法家、墨家等诸子百家的学说。该书在继承先秦道家思想的基础上,综合了诸子百家学说中的精华部分,对后世研究秦汉时期文化起到了不可替代的作用。《淮南子》以道家思想为指导,吸收诸子百家学说融会贯通而成,是战国至汉初黄老之学理论体系的代表作。《淮南子》在阐明哲理时,旁涉奇物异类、鬼神灵怪,保存了一部分神话材料,像《女娲补天》《共工怒触不周山》等古代神话,主要靠本书得以流传。

《淮南子》代表作_《女娲补天》

女娲补天

往古之时,四极废,九州裂,天不兼复,地不周载。火爁焱而不灭,水浩洋而不息。猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。

于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫氺。苍天补,四极正,淫氺涸,冀州平,狡虫死,颛民生。

04 先秦重要人物

屈 原

屈原是中国历史上第一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,“楚辞”的创立者和代表作家,开辟了“香草美人”的传统,被誉为“楚辞之祖”,楚国有名的辞赋家宋玉、唐勒、景差都受到屈原的影响。屈原作品的出现,标志着中国诗歌进入了一个由大雅歌唱到浪漫独创的新时代,其主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。1953年,在屈原逝世2230周年之际,世界和平理事会通过决议,确定屈原为当年纪念的世界四大文化名人(中国屈原、波兰哥白尼、法国拉伯雷、古巴何塞·马蒂)之一。

中国第一位诗人

孔 子

孔子(公元前551年-公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,祖籍宋国栗邑(今河南省夏邑县),中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。

大成至圣先师

孟 子

孟子(约公元前372年—公元前289年),名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称“孔孟”。孟子宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。孟子的言论著作收录于《孟子》一书。

05 两汉文学

《乐府诗集》

《乐府诗集》是继《诗经》之后,一部总括我国古代乐府歌辞的著名诗歌总集,由北宋郭茂倩所编。该书辑录了先秦歌谣,汉代至唐五代的乐府诗,全书一百卷,共五千多首,是现存收集乐府歌辞最完备的一部作品。《乐府诗集》搜录宏富,分类精当,根据音乐性质的不同,它把乐府诗分为郊庙歌辞、燕射歌辞、鼓吹曲辞、横吹曲辞、相和歌辞、清商曲辞、舞曲歌辞、琴曲歌辞、杂曲歌辞、近代曲辞、杂歌谣辞和新乐府辞等十二大类,下又各分若干小类。全书每一类均有总序,每一曲均有题解,对乐曲的起源、性质、演唱配器等均有详尽说明。其中保存了不少已失传著作中的一些珍贵史料,对文学史和音乐史的研究均有重要参考价值。

中国文学史上第一部叙事长诗

乐府

乐府初设于秦,是当时少府下辖中专门管理乐舞演唱教习的机构。公元前112年,正式成立于西汉汉武帝时期。乐府的职责是采集民间歌谣或文人的诗来配乐,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用。它搜集整理的诗歌,后世就叫“乐府诗”,或简称“乐府”。它是继《诗经》《楚辞》而起的一种新诗体。

乐府双璧

《孔雀东南飞》

《木兰诗》

乐府三绝

《孔雀东南飞》

《木兰诗》

《秦妇吟》

“乐府诗”著名诗篇

《陌上桑》

《长歌行》

《古诗十九首》

东汉末年,天下大乱,中下层知识分子为求取功名,不得不离别妻儿,漂泊异乡,所以就有了游子和思妇的感伤、无奈和心中的离愁别恨。《古诗十九首》就是在这样的背景下写出来的,它不是一个人写的,是不同的文人在不同时间和地点写成的。

《古诗十九首》继承了《诗经》《楚辞》的优秀传统,最突出的特点是将叙事、写景、抒情融为一体,传统的比兴手法运用得也非常巧妙。刘勰称之为“五言之冠冕”,钟嵘的《诗品》也赞颂它“天衣无缝,一字千金”。它是我国文学史上早期抒情诗的典范,对后世的诗歌创作产生了极大的影响。

《古诗十九首》代表作_《行行重行行》

行行重行行

行行重行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯。

道路阻且长,会面安可知?胡马依北风,越鸟巢南枝。

相去日已远,衣带日已缓。浮云蔽白日,游子不顾返。

思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭。

赏析:本篇写一个妇女怀念离家出走的丈夫。她咏叹别离的痛苦、相隔的遥远和见面的艰难,把自己刻骨的相思和丈夫的一去不复返相对照,但还是自我宽解,只希望远行的人自己保重。

《史记》

《史记》是中国第一部纪传体通史,是汉代的司马迁花了13年的时间写成的。全书共130篇,有八书(记各种典章制度,记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用)、十表(大事年表)、十二本纪(记历代帝王生平、政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)。

中国第一部纪传体通史

《汉书》

《汉书》又名《前汉书》,是中国第一部纪传体断代史。其沿用《史记》的体例而略有变更,改“书”为“志”,改“列传”为“传”,改“本纪”为“纪”,无“世家”。全书包括八表、十二纪、十志、七十传,共100篇,记载了上自汉高祖元年,下至王莽地皇四年,共230年历史。

中国第一部纪传体断代史

07 汉赋

汉赋

汉赋,是在汉朝涌现出的一种有韵的散文,为汉朝儒客文人热衷的文体,它的特点是散韵结合,专事铺叙。从赋的形式上看,在于“铺采摛文”;从赋的内容上说,侧重“体物写志”。赋是汉代最流行的文体。

汉赋四大家

司马相如

扬雄

班固

张衡

司马相如

西汉盛世汉武帝时期的文学家、杰出的政治家。他被班固、刘勰称为“辞宗”,被林文轩、王应麟、王世贞等学者称为“赋圣”。同时,司马相如出使西南夷,将西南夷民族团结统一于大汉疆域,被称之为“安边功臣”,名垂青史。司马相如与卓文君不拘封建礼教的束缚,追求自由、幸福的爱情婚姻的果敢行为,远在公元前就演绎了自由恋爱的爱情经典,被誉为“世界十大经典爱情之首”,闻名中外。

代表作:《子虚赋》、《上林赋》

扬 雄

扬雄(前53年~18年),字子云,蜀郡郫县人。汉朝时期辞赋家、思想家,庐江太守扬季五世孙,名士严君平弟子。少年好学,博览群书,长于辞赋。游历长安,担任大司马王音门下史。汉成帝时,得到同乡杨庄推荐,入奏《甘泉》、《河东》等赋。授给事黄门侍郎,修书于天禄阁,结交王莽。天凤五年(18年),死去,时年七十一岁。著有《法言》《太玄》等,将源于老子之道的“玄”作为最高范畴,在构筑宇宙生成图式、探索事物发展规律方面,是汉朝道家思想的继承和发展者, 对后世意义可谓重大。

代表作:扬雄四赋(《河东赋》《甘泉赋》《羽猎赋》《长杨赋》)

班 固

班固是班彪之子,班超之兄,十六岁入洛阳太学,二十三岁父死后归乡里。以父所撰《史记后传》叙事未详,乃潜心继续撰述力求精善。他认为《史记》以汉朝“编于百王之末,厕于秦项之列”,不妥,决心撰写起自汉高祖、终于王莽共二百三十年事迹的《汉书》。班固一生著述颇丰。作为史学家,修撰《汉书》;作为辞赋家,是“汉赋四大家”之一,《两都赋》开创了京都赋的范例,列入《文选》第一篇;作为经学理论家,所编《白虎通义》集当时经学之大成,将谶纬神学理论化、法典化。与父亲班彪、妹妹班昭合称“三班”,与司马迁并称“班马”。

代表作:《两都赋》

张 衡

东汉时期杰出的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家,蜀郡太守张堪的孙子。张衡在天文学方面著有《灵宪》《浑仪图注》等;数学著作有《算罔论》;文学作品以《二京赋》《归田赋》等为代表,与司马相如、扬雄、班固并称“汉赋四大家”。张衡为中国天文学、机械技术、地震学的发展作出了杰出的贡献,发明了浑天仪、地动仪,是东汉中期浑天说的代表人物之一,后人誉为“木圣”(科圣),由于他的贡献突出,联合国天文组织将月球背面的一个环形山命名为“张衡环形山”,太阳系中的1802号小行星命名为“张衡星”。后人为纪念张衡,在南阳修建了张衡博物馆。

代表作:《二京赋》、《归田赋》

08 两汉重要人物

汉初

三杰

夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房(张良字子房);镇国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天

下者也。

--《刘邦南宫论三杰》

张

良

韩信

萧何

刘 邦

中国历史上杰出的政治家、战略家,汉朝开国皇帝,对汉族的发展以及中国的统一有突出贡献。刘邦出身农家,为人豁达大度,早年不事生产。秦朝建立后,出任沛县泗水亭长。后因释放刑徒,亡匿于芒砀山中。陈胜起义后,集合三千子弟响应,攻占沛县,自称沛公,投奔反秦义军首领项梁,任砀郡长,受封武安侯。秦二世三年率军进驻灞上,接受秦王子婴投降,废除秦朝苛法,约法三章。鸿门宴之后,受封为汉王,统治巴蜀及汉中一带。他能够知人善任,虚心纳谏,充分发挥部下的才能,积极整合反对西楚霸王项羽的力量,最终击杀项羽,于汉五年赢得楚汉之争,统一天下。

西汉开国皇帝,代表作:《大风歌》

张仲景

东汉末年医学家,被后人尊称为“医圣”。张仲景广泛收集医方,写出了传世巨著《伤寒杂病论》。它确立的“辨证论治”原则,是中医临床的基本原则,是中医的灵魂所在。在方剂学方面,《伤寒杂病论》也做出了巨大贡献,创造了很多剂型,记载了大量有效的方剂。其所确立的六经辨证的治疗原则,受到历代医学家的推崇。这是中国第一部从理论到实践、确立辨证论治法则的医学专著,是中国医学史上影响最大的著作之一,

被誉为“医圣”

司马迁

西汉史学家、文学家、思想家,司马谈之子,任太史令。二十八岁任太史令,继承父业,著述历史。后因替李陵败降之事辩解而受宫刑,调任中书令,发奋继续完成所著史籍。他以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》,被公认为是中国史书的典范。司马迁与班固合称“班马”,与司马相如合称“文章两汉两司马”,与司马光合称“史学两司马”。

被誉为“史圣”

贾 谊

西汉初年著名政论家、文学家,世称贾生。司马迁对屈原、贾谊都寄予同情,为二人写了一篇合传,后世因而往往把贾谊与屈原并称为“屈贾”。贾谊著作主要有散文和辞赋两类, 散文的主要文学成就是政论文,评论时政,风格朴实峻拔,议论酣畅,鲁迅称之为“西汉鸿文”,代表作有《过秦论》《论积贮疏》《陈政事疏》等。其辞赋皆为骚体,形式趋于散体化,是汉赋发展的先声,以《吊屈原赋》《鵩鸟赋》最为著名。

与屈原并称为“屈贾”

枚 乘

西汉时期辞赋家,与邹阳并称“邹枚”,与司马相如并称“枚马”,与贾谊并称“枚贾”。

在文学上,枚乘所作的《七发》在辞赋的发展史上具有重要地位,是汉大赋正式形成的标志性作品;在思想上,枚乘的政治思想表现为对大一统有精神上的认同,音乐思想表现为功利的社会观、尚悲的音乐审美观、极致的艺术美学追求,养生思想则超脱了一般的概念而更具社会意义。今有《枚叔集》辑本三种传世。

代表作:《七发》

班 昭

一名姬,字惠班,扶风安陵(今陕西省咸阳市)人,东汉时期著名史学家、文学家,史学家班彪之女,班固、班超之妹,又号“曹大家”。

班昭博学高才,十四岁嫁给曹世叔为妻。她爱好历史,完成班固未竟的《汉书》。汉和帝即位后,多次召班昭入宫,并让皇后和贵人们视为老师,号“大家”。邓太后临朝后,她曾参与政事。班昭作品存世七篇,《东征赋》和《女诫》等对后世有很大影响。与父亲班彪、哥哥班固合称“三班”。

中国历史上第一位女历史学家

Thank you