第11课 古代日本 【课件】(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 古代日本 【课件】(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-11 15:24:53 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

部编版初中历史九年级上册

单元导言

日本是亚洲东部的国家。5世纪,大和政权基本实现了统一。7世纪中期,日本通过大化改新,建立中央集权的封建国家,进入了封建社会。

7世纪初,穆罕默德在阿拉伯半岛创立了伊斯兰教,推动了阿拉伯半岛的统一和阿拉伯国家的建立。穆罕默德去世后,他的继承者完成了统一事业,并不断向外扩张,建立了地跨亚、欧、非的大帝国。阿拉伯人不但创造了独特的伊斯兰文化,还为保存和传播古代文化、沟通东西方文化作出了重要贡献。

部编版初中历史九年级上册

第四单元 封建时代的亚洲国家

第十一课 古代日本

第四单元 封建时代的亚洲国家

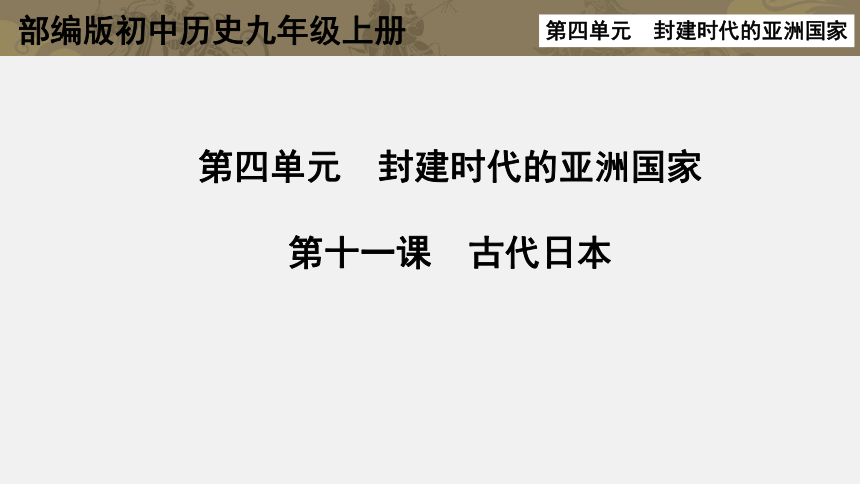

日本的地理位置:

东亚的一个岛国,由北海道、本州、四国、九州四个大岛及附近数千个小岛组成。

日本的地理环境:

国土面积狭小,资源匮乏,多山岭。

九州

四国

北海道

本 州

6世纪前的日本

6世纪前的日本

发展历程:

倭王印

乐浪海中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云。

——《汉书﹒地理志》

1—2世纪,日本有100多个小国。

(邪马台国)献男生口(男奴隶)4人,女生口(女奴隶)6人,班布(粗布)二匹二丈。

——《三国志﹒魏书》

处于奴隶社会

社会发展十分落后

6世纪前的日本

发展历程:

1—2世纪,日本有100多个小国。

5世纪,本州中部兴起的大和政权基本实现了统一。

大和国

最高统治者称为“大王”

王室

(私有领地)

贵族

(私有领地)

平民

“田 部”

“海 部”

领地上的居民以“部”的形式组织生产——部民

(奴隶社会)

“日出处天子致书日没处天子无恙。”

——《隋书﹒倭国志》

“东天皇敬白西皇帝”。

——《日本书纪》

遣唐使船

遣唐使印

“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

——《日本书纪》

大化改新

(世袭贵族)“各置己民,恣情驱使。又割国县山海林野田池,以为己财,争战不已。或者兼并万顷田,或者全无容针之地……强盗窃盗并起之,不可止……脱籍(指脱离部民组织)逃课(课:税。)者众。”

——《日本书纪》孝德天皇大化元年

背景:

国内:社会矛盾尖锐,政局混乱,落后的奴隶制阻碍发展。

国外: 中国文化直接影响着日本,推动日本进行改革。

(根本)

大化改新

背景:

国内:社会矛盾尖锐,政局混乱,落后的奴隶制阻碍发展。

国外: 中国文化直接影响着日本,推动日本进行改革。

(根本)

乙巳之变

孝德天皇即位,年号大化

大化改新

改革时间:

从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。

改革内容:

①政治上:

建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。

打击了奴隶主贵族势力,加强了中央集权,巩固统治

二官八省制

郡县制

三省六部制

大化改新

改革时间:

从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。

改革内容:

②经济上:

c.统一赋税

a.废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民。

b.国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖。(班田收授法)

抑制了土地兼并,减少了剥削,使得底层的劳动人民生活有了保障。

提高了生产者的积极性,促进了日本社会经济的发展。

不仅充实了国库,也提升了政府的综合实力

舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。——郭沫若

开元通宝

和同开珎

(始铸于621年)

(始铸708年)

唐长安城平面图

平安京平面图

朱雀大街

西市

东市

朱雀大街

西市

东市

大化改新

日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——木宫泰彦《中日交通史》

大化改新

改革时间:

从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。

改革内容:

②经济上

①政治上

改革意义:

大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。

日本的社会性质变化:

由奴隶社会转变为封建社会。

改革性质:

封建性质的改革

认识:

改革是推动社会进步的重要动力。

我们要顺应时代潮流,根据国情积极改革,向优秀文化学习。

启示:

大化改新百余年后,日本的社会状况又发生了什么变化呢?

凡新掘沟渠开垦的田地准许三代占有,利用旧沟渠开垦的田地准许终身占有。

——723年《三世一身法》

土地私有制发展

土地兼并盛行

10世纪左右,日本各地出现了不同规模的庄园。

大庄园享有“不输不入”的特权。

武士和武士团出现

武士和武士团

目的:

武士团性质:

武士团成员:

地方豪强为了保护自己的庄园。

一种血缘关系和主从制相结合的军事集团。

成员称为“武士”,由自己家族和仆从中的青壮男子组成。

时间:

12世纪晚期

人物:

源氏首领源赖朝(“征夷大将军”)

地点:

镰仓

镰仓幕府的特点:

①拥有独立于朝廷的政治、军事权力

②天皇大权旁落,成为一种礼仪性的摆设

幕府统治

幕府统治

天皇(摆设)

“征夷大将军”

(幕府)

大名

土地

亲族、家臣

土地

效忠

效忠

武士阶层

武士道

幕府统治

武士道:展现武士阶层道德与行为规范,包括忠君、节义、廉耻、勇武、坚忍等。

内容:

事亲之孝、待妻之义、对子之慈都必须让位于对主公的忠诚。

实质:

以勇敢和牺牲精神做主人的忠实奴仆。

幕府统治

武士道:展现武士阶层道德与行为规范,包括忠君、节义、廉耻、勇武、坚忍等。

积极:为理想而不屈的精神,是武士道精神的扩展。

消极:经历了一次畸变,成为帝国主义侵略扩张的工具,成为日本右翼的文化土壤。

古代

日本

统一:5世纪初 , 大和统一日本

大化改新

背景

时间

内容:政治上、经济上

意义

武士和武士集团

武士集团的形成

幕府统治的建立

武士道

人物

(社会性质变化)

统一的奴隶制国家建立

从奴隶制社会过渡到封建社会

封建统治秩序的确立

课堂小结

部编版初中历史九年级上册

单元导言

日本是亚洲东部的国家。5世纪,大和政权基本实现了统一。7世纪中期,日本通过大化改新,建立中央集权的封建国家,进入了封建社会。

7世纪初,穆罕默德在阿拉伯半岛创立了伊斯兰教,推动了阿拉伯半岛的统一和阿拉伯国家的建立。穆罕默德去世后,他的继承者完成了统一事业,并不断向外扩张,建立了地跨亚、欧、非的大帝国。阿拉伯人不但创造了独特的伊斯兰文化,还为保存和传播古代文化、沟通东西方文化作出了重要贡献。

部编版初中历史九年级上册

第四单元 封建时代的亚洲国家

第十一课 古代日本

第四单元 封建时代的亚洲国家

日本的地理位置:

东亚的一个岛国,由北海道、本州、四国、九州四个大岛及附近数千个小岛组成。

日本的地理环境:

国土面积狭小,资源匮乏,多山岭。

九州

四国

北海道

本 州

6世纪前的日本

6世纪前的日本

发展历程:

倭王印

乐浪海中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云。

——《汉书﹒地理志》

1—2世纪,日本有100多个小国。

(邪马台国)献男生口(男奴隶)4人,女生口(女奴隶)6人,班布(粗布)二匹二丈。

——《三国志﹒魏书》

处于奴隶社会

社会发展十分落后

6世纪前的日本

发展历程:

1—2世纪,日本有100多个小国。

5世纪,本州中部兴起的大和政权基本实现了统一。

大和国

最高统治者称为“大王”

王室

(私有领地)

贵族

(私有领地)

平民

“田 部”

“海 部”

领地上的居民以“部”的形式组织生产——部民

(奴隶社会)

“日出处天子致书日没处天子无恙。”

——《隋书﹒倭国志》

“东天皇敬白西皇帝”。

——《日本书纪》

遣唐使船

遣唐使印

“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

——《日本书纪》

大化改新

(世袭贵族)“各置己民,恣情驱使。又割国县山海林野田池,以为己财,争战不已。或者兼并万顷田,或者全无容针之地……强盗窃盗并起之,不可止……脱籍(指脱离部民组织)逃课(课:税。)者众。”

——《日本书纪》孝德天皇大化元年

背景:

国内:社会矛盾尖锐,政局混乱,落后的奴隶制阻碍发展。

国外: 中国文化直接影响着日本,推动日本进行改革。

(根本)

大化改新

背景:

国内:社会矛盾尖锐,政局混乱,落后的奴隶制阻碍发展。

国外: 中国文化直接影响着日本,推动日本进行改革。

(根本)

乙巳之变

孝德天皇即位,年号大化

大化改新

改革时间:

从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。

改革内容:

①政治上:

建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。

打击了奴隶主贵族势力,加强了中央集权,巩固统治

二官八省制

郡县制

三省六部制

大化改新

改革时间:

从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。

改革内容:

②经济上:

c.统一赋税

a.废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民。

b.国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖。(班田收授法)

抑制了土地兼并,减少了剥削,使得底层的劳动人民生活有了保障。

提高了生产者的积极性,促进了日本社会经济的发展。

不仅充实了国库,也提升了政府的综合实力

舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。——郭沫若

开元通宝

和同开珎

(始铸于621年)

(始铸708年)

唐长安城平面图

平安京平面图

朱雀大街

西市

东市

朱雀大街

西市

东市

大化改新

日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——木宫泰彦《中日交通史》

大化改新

改革时间:

从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。

改革内容:

②经济上

①政治上

改革意义:

大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。

日本的社会性质变化:

由奴隶社会转变为封建社会。

改革性质:

封建性质的改革

认识:

改革是推动社会进步的重要动力。

我们要顺应时代潮流,根据国情积极改革,向优秀文化学习。

启示:

大化改新百余年后,日本的社会状况又发生了什么变化呢?

凡新掘沟渠开垦的田地准许三代占有,利用旧沟渠开垦的田地准许终身占有。

——723年《三世一身法》

土地私有制发展

土地兼并盛行

10世纪左右,日本各地出现了不同规模的庄园。

大庄园享有“不输不入”的特权。

武士和武士团出现

武士和武士团

目的:

武士团性质:

武士团成员:

地方豪强为了保护自己的庄园。

一种血缘关系和主从制相结合的军事集团。

成员称为“武士”,由自己家族和仆从中的青壮男子组成。

时间:

12世纪晚期

人物:

源氏首领源赖朝(“征夷大将军”)

地点:

镰仓

镰仓幕府的特点:

①拥有独立于朝廷的政治、军事权力

②天皇大权旁落,成为一种礼仪性的摆设

幕府统治

幕府统治

天皇(摆设)

“征夷大将军”

(幕府)

大名

土地

亲族、家臣

土地

效忠

效忠

武士阶层

武士道

幕府统治

武士道:展现武士阶层道德与行为规范,包括忠君、节义、廉耻、勇武、坚忍等。

内容:

事亲之孝、待妻之义、对子之慈都必须让位于对主公的忠诚。

实质:

以勇敢和牺牲精神做主人的忠实奴仆。

幕府统治

武士道:展现武士阶层道德与行为规范,包括忠君、节义、廉耻、勇武、坚忍等。

积极:为理想而不屈的精神,是武士道精神的扩展。

消极:经历了一次畸变,成为帝国主义侵略扩张的工具,成为日本右翼的文化土壤。

古代

日本

统一:5世纪初 , 大和统一日本

大化改新

背景

时间

内容:政治上、经济上

意义

武士和武士集团

武士集团的形成

幕府统治的建立

武士道

人物

(社会性质变化)

统一的奴隶制国家建立

从奴隶制社会过渡到封建社会

封建统治秩序的确立

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》