第4课 夏商周的更替 导学案(含答案)

图片预览

文档简介

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

课程 标准 1.知道甲骨文是已知最早的汉字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,了解西周分封制等重要制度。 2.知道老子、孔子的生平与思想。 3.通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成、战国时期商鞅变法等改革和“百家争鸣”局面的产生。 4.通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力

单元综述

约公元前2070年,中国历史上第一个王朝——夏朝建立。夏朝带有奴隶制特征,它开创的王位世袭制为后世所承袭。迄今发现有文字记载的历史从商朝开始。商朝的青铜冶炼技术和甲骨文代表了早期中华文明的辉煌成就。

西周取代商朝后分封诸侯,对疆域的控制更加稳固。东周分为春秋、战国两个时期。春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,分封制度渐趋瓦解。战国时期,铁制农具和牛耕的进一步推广,促进了农业发展;战国七雄的兼并战争愈加激烈;为适应社会政治经济的变化,各诸侯国实行变法改革,推动了社会进步;在这新旧制度交替的时期,思想文化领域出现了“百家争鸣”的繁荣局面。总体而言,春秋战国时期,诸侯国间的争斗日益激烈,整个社会处于动荡与巨变之中,兼并战争、制度变革和思想学术的繁荣成为这一时期的主要特征。

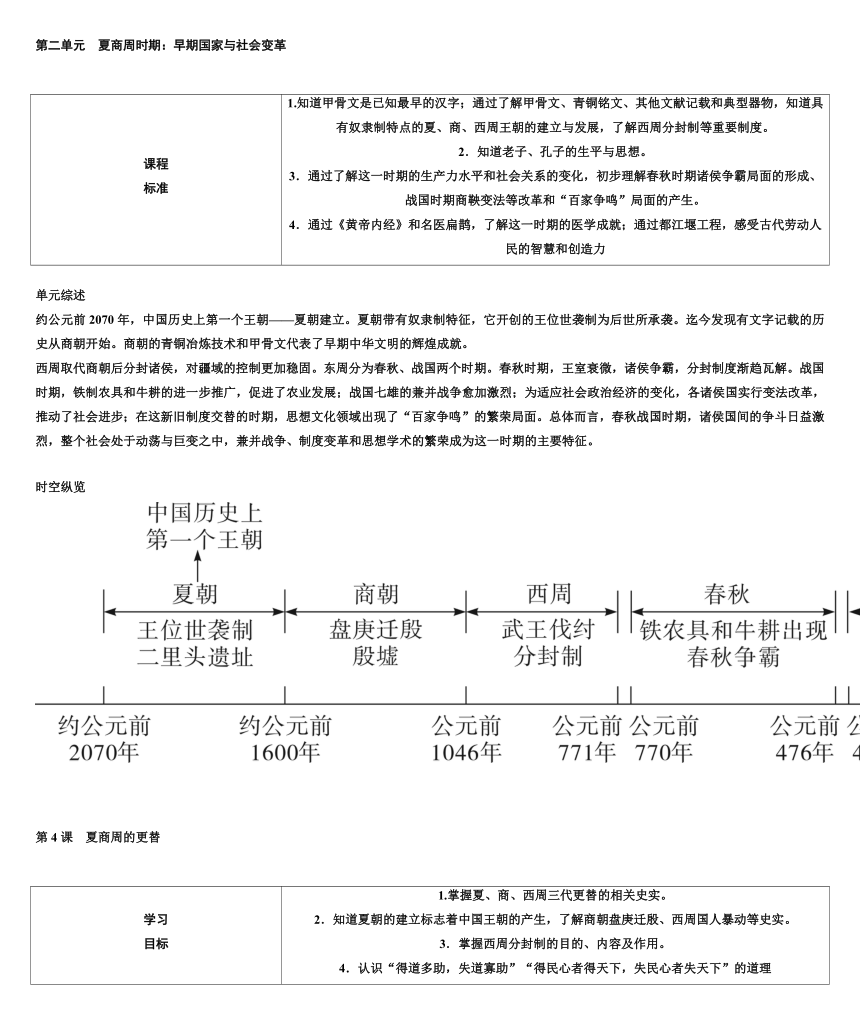

时空纵览

第4课 夏商周的更替

学习 目标 1.掌握夏、商、西周三代更替的相关史实。 2.知道夏朝的建立标志着中国王朝的产生,了解商朝盘庚迁殷、西周国人暴动等史实。 3.掌握西周分封制的目的、内容及作用。 4.认识“得道多助,失道寡助”“得民心者得天下,失民心者失天下”的道理

课前导学

一、夏朝的建立与“家天下”

1.夏朝建立:约公元前2070年,禹建立夏王朝。这是中国历史上第一个王朝。

2.“家天下”:禹的儿子启在禹死后凭借强大的势力继承王位,从此世袭制代替了禅让制,“家天下”局面形成。

3.夏朝巩固统治的措施:建立军队,制定刑法,设置监狱。

4.夏朝的中心地区:今河南中西部、山西南部一带。

5.二里头遗址:该遗址反映了夏王朝的阶级分化和等级界限,以及夏朝时期的文明进程。

6.夏桀的暴政:夏朝历经400多年,到夏王桀在位时期,国力衰弱且统治残暴,引起民众的反抗。

二、商汤灭夏

1.背景:商部族首领汤联络周围部族,起兵打败夏王桀,夏王朝灭亡。

2.商朝建立:约公元前1600年,商汤建立商朝,都城建在亳。

3.商汤的统治:任用贤才,发展农业、手工业、商业,商朝很快强大起来。

4.盘庚迁殷:受战乱、环境变化等因素的影响,商朝多次迁都,商王盘庚迁殷 (在今河南安阳)后(商朝也称殷朝),保持了相对的稳定。

5.巩固统治的措施:设置监狱,制定酷刑,加强对奴隶和平民的控制。

6.商纣王的暴政:商纣王是商朝的最后一个王,他对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民。

三、武王伐纣

1.商朝灭亡:公元前1046年,周武王伐纣,双方在牧野大战,周军占领商都,商朝灭亡。

2.西周建立:周武王建立周朝,定都镐京,史称西周。

四、西周的分封制

1.目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

2.内容:

(1)依据:周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,建立诸侯国。

(2)权力:受封诸侯有管理土地和人民的权力,具有较大的独立性,受封者可以在自己的封地内进行再分封。

(3)义务:受封诸侯向周王进献贡物,并服从周王调兵。

(4)等级:天子→诸侯→卿大夫→士。

3.作用:(前期)保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围;确立了周王朝金字塔式的社会等级制度。

4.西周衰亡:公元前841年,周厉王时发生“国人暴动”。到周幽王时,朝政腐败,社会各种矛盾激化。公元前771年,西周被犬戎族所灭。

5.东周建立:公元前770年,周平王东迁洛邑,史称东周。

课堂助学

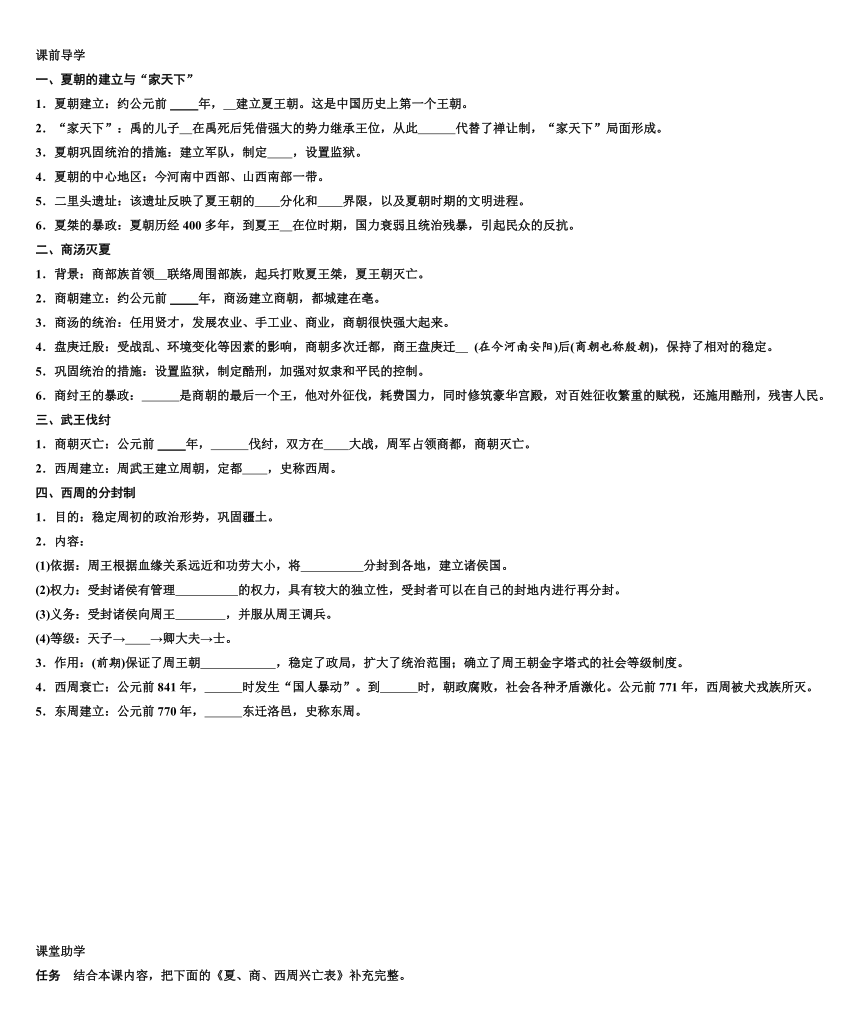

任务 结合本课内容,把下面的《夏、商、西周兴亡表》补充完整。

朝代 都城 建立者 暴君 灭亡原因

夏 阳城 禹 桀 夏桀不修德行,统治残暴

商 亳、殷 汤 纣 商纣王对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民

西周 镐京 周武王 周厉王/周幽王 周厉王与民争利,引起“国人暴动”。周幽王时朝政腐败,社会矛盾激化

1.禅让制与世袭制的区别:禅让制是我国原始社会部落联盟民主推举首领的制度;王位世袭制是指一个家族世世代代继承王位的制度。前者实行民主推举,后者实行血缘传承。

2.分封制的特点:周天子是最高统治者;分封对象多样,以同姓王族为主;层层封授,等级森严;权利和义务相联系。

3.分封制的影响:

(1)西周初期,周王室拥有较高的权威,对诸侯国有较强的号召力和向心力。诸侯国对周王室起到了拱卫作用,巩固了西周的统治,使西周成为空前强大的奴隶制国家。

(2)受封诸侯在其领地内有很大的权力,具有较大的独立性,造成了春秋战国时期分裂割据的局面。

(3)将各地文化融合统一为中原文化,促进了早期中华文化的形成;同时推动各地形成各具特色的区域文化;对中国的风俗文化影响深远,中国的很多姓氏都源于古代的封国或封地名称,如姓氏中的宋、郑、吴、陈、许、秦等。

【例题】西周分封制在中国历史上影响深远。下列省、直辖市中,其简称源于西周封国国名的是( )

A.河南(豫) B.山西(晋)

C.北京(京) D.天津(津)

【思路点拨】根据课本上有关西周分封诸侯示意图的内容,可知西周时期主要的封国有齐、鲁、宋、晋、燕等国,分析选项即可得出正确答案。

达标检测

1.以身作则、公而忘私的精神是中华民族的优良传统。中国历史上,禹曾经为治理黄河水患,三过家门而不入,后来他创立了中国历史上的第一个王朝。这个王朝是( )

A.周朝 B.秦朝

C.商朝 D.夏朝

2.世袭制取代禅让制,“公天下”变为“家天下”始于( )

A.启继承父位 B.夏朝建立

C.武王伐纣 D.平王东迁

3.国都的确定往往需要参考诸多因素。商汤灭夏后,国都几经变更,最终商王盘庚把国都迁到( )

A.亳 B.洛邑

C.殷 D.阳城

4.(跨学科 语文)下图所示的神话小说《封神演义》塑造了姜尚、文王姬昌、武王姬发等人物形象。那么这部作品反映的时代背景应该是( )

A.商汤灭夏 B.武王伐纣

C.大禹治水 D.炎黄部落大战蚩尤

5.(侧重史料实证)下图是北京西周燕都遗址博物馆中青铜器克罍(léi)的铭文拓片,其大意为:周王对太保说,我非常满意你的供奉,命你的儿子克做燕地的君侯。该铭文拓片可直接用于研究( )

A.奴隶制 B.禅让制

C.世袭制 D.分封制

6.通过分封制度,“周人终于建立了一个拥有广袤领土的强大国家”,使西周王朝的统治触角伸向了遥远的地方。据此可知,分封制( )

A.强化了诸侯权力 B.扩大了西周的统治范围

C.加速了西周灭亡 D.确立了王位世袭制

素能提升

1.《史记》记载:“禹于是遂即天子位,南面朝天下,国号曰夏后,姓姒(sì)氏。”材料反映的史实标志着( )

A.世袭制的确立 B.禅让制的确立

C.华夏族的形成 D.中国早期国家的产生

2.(跨学科 科学)河南安阳发掘的“妇好墓”(商王武丁夫人墓)中的玉器,经化学成分分析,与新疆和田玉的成分一致。据此,推测合理的是( )

A.当时中原与西北地区存在联系 B.中外科技交往历史悠久

C.商朝开始与西域进行交往 D.当时商朝统治范围远及新疆

3.(侧重时空观念)制作年代尺有助于增强时空观念,如图是某同学学完本课后制作的年代尺。其中②③处对应的历史事件应该是( )

A.禹建立夏 平王迁都 B.商汤灭夏 西周灭亡

C.禹建立夏 武王伐纣 D.商汤灭夏 武王伐纣

4.(2022 泰州改编)“周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以镇压东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古代帝王之后于东方,以为周室的‘藩屏’。”材料描述的是( )

A.禅让制 B.分封制

C.世袭制 D.奴隶制

5.(2022 苏州)(侧重史料实证)下列有助于研究西周灭亡原因的材料中,可信度最高的史料是( )

A.《诗经》 赫赫宗周,褒姒灭之

B.《吕氏春秋》 幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇

C.清华简(出土的战国楚简) 记载了周幽王进攻申国,申侯联络戎族打败周王,西周灭亡,并没有“烽火戏诸侯”的故事

D.历史学家的观点 举烽传警乃汉代备匈奴之事,非周代所能有

A.A B.B

C.C D.D

6.周王授土授民给诸侯叫做“建国”,诸侯授土授民给卿大夫叫做“立家”,时人便称宗族为“家”,意为与“国”相对立的团体,因而宗族成员常常只知效忠于“家”,而不知效忠于“国”。这表明分封制( )

A.有利于维系周王朝的统治 B.隐含着分裂割据的因素

C.有利于形成统一的文化 D.是一种行政制度的创新

7.(历史解释、家国情怀)阅读下列材料,回答问题。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是为小康。

——《礼记 礼运》

材料二 王室分封宗亲功臣的既定制度,辅之以明确天子权力和诸侯义务的周礼约束,决定了王室和诸侯之间的内在关系,使中央王国对地方诸侯的纵向联系加强。同时,西周的诸侯国之间多有同宗共祖的宗亲关系或互通婚姻的姻亲关系,横向联系也较以前密切。

——张岂之《中国历史 先秦卷》

材料三 周人以同姓兄弟或姻姓亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去,很像“掺沙子”。这是鉴于殷商孤立而亡的教训,属于周的创造。分封出去的邦国,仍是“有其土、田、人民”的地方实体,并实行贵族世袭统治,地方拥有实权。

——王家范《中国历史通论》

材料四 与商朝相比,周人的政治观念发生了较大变化。他们不像商王那样迷信、盲目地认为自己是天命所归,而是以务实态度将“天命”与“德”的概念结合起来,认为自己的先王承受天命是因为有德,以后如果失德,也就会失去天命。

(1)根据材料一,概括其所反映的古代中国政治发展趋势。

世袭制取代禅让制,“公天下”向“家天下”转变。

(2)根据材料二,概括分封制下社会关系发生了哪些变化?

加强了中央与地方的纵向关系以及诸侯国之间的横向关系。

(3)根据材料三,指出西周分封制的创新之处,并结合所学知识,分析分封制实施后产生的政治作用。

创新之处:在原有邦国区域内建立诸侯国。作用:加强了周天子对地方的统治;开发了边远地区,扩大了统治区域。

(4)根据材料四,概括西周王室政治观念的变化,并谈谈你从夏、商、西周的灭亡中获得的感悟。

变化:由盲目相信天命转变为以德为先,失德就会失去天命。感悟:得民心者得天下,失民心者失天下等。

课程 标准 1.知道甲骨文是已知最早的汉字;通过了解甲骨文、青铜铭文、其他文献记载和典型器物,知道具有奴隶制特点的夏、商、西周王朝的建立与发展,了解西周分封制等重要制度。 2.知道老子、孔子的生平与思想。 3.通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成、战国时期商鞅变法等改革和“百家争鸣”局面的产生。 4.通过《黄帝内经》和名医扁鹊,了解这一时期的医学成就;通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力

单元综述

约公元前2070年,中国历史上第一个王朝——夏朝建立。夏朝带有奴隶制特征,它开创的王位世袭制为后世所承袭。迄今发现有文字记载的历史从商朝开始。商朝的青铜冶炼技术和甲骨文代表了早期中华文明的辉煌成就。

西周取代商朝后分封诸侯,对疆域的控制更加稳固。东周分为春秋、战国两个时期。春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,分封制度渐趋瓦解。战国时期,铁制农具和牛耕的进一步推广,促进了农业发展;战国七雄的兼并战争愈加激烈;为适应社会政治经济的变化,各诸侯国实行变法改革,推动了社会进步;在这新旧制度交替的时期,思想文化领域出现了“百家争鸣”的繁荣局面。总体而言,春秋战国时期,诸侯国间的争斗日益激烈,整个社会处于动荡与巨变之中,兼并战争、制度变革和思想学术的繁荣成为这一时期的主要特征。

时空纵览

第4课 夏商周的更替

学习 目标 1.掌握夏、商、西周三代更替的相关史实。 2.知道夏朝的建立标志着中国王朝的产生,了解商朝盘庚迁殷、西周国人暴动等史实。 3.掌握西周分封制的目的、内容及作用。 4.认识“得道多助,失道寡助”“得民心者得天下,失民心者失天下”的道理

课前导学

一、夏朝的建立与“家天下”

1.夏朝建立:约公元前2070年,禹建立夏王朝。这是中国历史上第一个王朝。

2.“家天下”:禹的儿子启在禹死后凭借强大的势力继承王位,从此世袭制代替了禅让制,“家天下”局面形成。

3.夏朝巩固统治的措施:建立军队,制定刑法,设置监狱。

4.夏朝的中心地区:今河南中西部、山西南部一带。

5.二里头遗址:该遗址反映了夏王朝的阶级分化和等级界限,以及夏朝时期的文明进程。

6.夏桀的暴政:夏朝历经400多年,到夏王桀在位时期,国力衰弱且统治残暴,引起民众的反抗。

二、商汤灭夏

1.背景:商部族首领汤联络周围部族,起兵打败夏王桀,夏王朝灭亡。

2.商朝建立:约公元前1600年,商汤建立商朝,都城建在亳。

3.商汤的统治:任用贤才,发展农业、手工业、商业,商朝很快强大起来。

4.盘庚迁殷:受战乱、环境变化等因素的影响,商朝多次迁都,商王盘庚迁殷 (在今河南安阳)后(商朝也称殷朝),保持了相对的稳定。

5.巩固统治的措施:设置监狱,制定酷刑,加强对奴隶和平民的控制。

6.商纣王的暴政:商纣王是商朝的最后一个王,他对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民。

三、武王伐纣

1.商朝灭亡:公元前1046年,周武王伐纣,双方在牧野大战,周军占领商都,商朝灭亡。

2.西周建立:周武王建立周朝,定都镐京,史称西周。

四、西周的分封制

1.目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

2.内容:

(1)依据:周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,建立诸侯国。

(2)权力:受封诸侯有管理土地和人民的权力,具有较大的独立性,受封者可以在自己的封地内进行再分封。

(3)义务:受封诸侯向周王进献贡物,并服从周王调兵。

(4)等级:天子→诸侯→卿大夫→士。

3.作用:(前期)保证了周王朝对地方的控制,稳定了政局,扩大了统治范围;确立了周王朝金字塔式的社会等级制度。

4.西周衰亡:公元前841年,周厉王时发生“国人暴动”。到周幽王时,朝政腐败,社会各种矛盾激化。公元前771年,西周被犬戎族所灭。

5.东周建立:公元前770年,周平王东迁洛邑,史称东周。

课堂助学

任务 结合本课内容,把下面的《夏、商、西周兴亡表》补充完整。

朝代 都城 建立者 暴君 灭亡原因

夏 阳城 禹 桀 夏桀不修德行,统治残暴

商 亳、殷 汤 纣 商纣王对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民

西周 镐京 周武王 周厉王/周幽王 周厉王与民争利,引起“国人暴动”。周幽王时朝政腐败,社会矛盾激化

1.禅让制与世袭制的区别:禅让制是我国原始社会部落联盟民主推举首领的制度;王位世袭制是指一个家族世世代代继承王位的制度。前者实行民主推举,后者实行血缘传承。

2.分封制的特点:周天子是最高统治者;分封对象多样,以同姓王族为主;层层封授,等级森严;权利和义务相联系。

3.分封制的影响:

(1)西周初期,周王室拥有较高的权威,对诸侯国有较强的号召力和向心力。诸侯国对周王室起到了拱卫作用,巩固了西周的统治,使西周成为空前强大的奴隶制国家。

(2)受封诸侯在其领地内有很大的权力,具有较大的独立性,造成了春秋战国时期分裂割据的局面。

(3)将各地文化融合统一为中原文化,促进了早期中华文化的形成;同时推动各地形成各具特色的区域文化;对中国的风俗文化影响深远,中国的很多姓氏都源于古代的封国或封地名称,如姓氏中的宋、郑、吴、陈、许、秦等。

【例题】西周分封制在中国历史上影响深远。下列省、直辖市中,其简称源于西周封国国名的是( )

A.河南(豫) B.山西(晋)

C.北京(京) D.天津(津)

【思路点拨】根据课本上有关西周分封诸侯示意图的内容,可知西周时期主要的封国有齐、鲁、宋、晋、燕等国,分析选项即可得出正确答案。

达标检测

1.以身作则、公而忘私的精神是中华民族的优良传统。中国历史上,禹曾经为治理黄河水患,三过家门而不入,后来他创立了中国历史上的第一个王朝。这个王朝是( )

A.周朝 B.秦朝

C.商朝 D.夏朝

2.世袭制取代禅让制,“公天下”变为“家天下”始于( )

A.启继承父位 B.夏朝建立

C.武王伐纣 D.平王东迁

3.国都的确定往往需要参考诸多因素。商汤灭夏后,国都几经变更,最终商王盘庚把国都迁到( )

A.亳 B.洛邑

C.殷 D.阳城

4.(跨学科 语文)下图所示的神话小说《封神演义》塑造了姜尚、文王姬昌、武王姬发等人物形象。那么这部作品反映的时代背景应该是( )

A.商汤灭夏 B.武王伐纣

C.大禹治水 D.炎黄部落大战蚩尤

5.(侧重史料实证)下图是北京西周燕都遗址博物馆中青铜器克罍(léi)的铭文拓片,其大意为:周王对太保说,我非常满意你的供奉,命你的儿子克做燕地的君侯。该铭文拓片可直接用于研究( )

A.奴隶制 B.禅让制

C.世袭制 D.分封制

6.通过分封制度,“周人终于建立了一个拥有广袤领土的强大国家”,使西周王朝的统治触角伸向了遥远的地方。据此可知,分封制( )

A.强化了诸侯权力 B.扩大了西周的统治范围

C.加速了西周灭亡 D.确立了王位世袭制

素能提升

1.《史记》记载:“禹于是遂即天子位,南面朝天下,国号曰夏后,姓姒(sì)氏。”材料反映的史实标志着( )

A.世袭制的确立 B.禅让制的确立

C.华夏族的形成 D.中国早期国家的产生

2.(跨学科 科学)河南安阳发掘的“妇好墓”(商王武丁夫人墓)中的玉器,经化学成分分析,与新疆和田玉的成分一致。据此,推测合理的是( )

A.当时中原与西北地区存在联系 B.中外科技交往历史悠久

C.商朝开始与西域进行交往 D.当时商朝统治范围远及新疆

3.(侧重时空观念)制作年代尺有助于增强时空观念,如图是某同学学完本课后制作的年代尺。其中②③处对应的历史事件应该是( )

A.禹建立夏 平王迁都 B.商汤灭夏 西周灭亡

C.禹建立夏 武王伐纣 D.商汤灭夏 武王伐纣

4.(2022 泰州改编)“周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以镇压东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古代帝王之后于东方,以为周室的‘藩屏’。”材料描述的是( )

A.禅让制 B.分封制

C.世袭制 D.奴隶制

5.(2022 苏州)(侧重史料实证)下列有助于研究西周灭亡原因的材料中,可信度最高的史料是( )

A.《诗经》 赫赫宗周,褒姒灭之

B.《吕氏春秋》 幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇

C.清华简(出土的战国楚简) 记载了周幽王进攻申国,申侯联络戎族打败周王,西周灭亡,并没有“烽火戏诸侯”的故事

D.历史学家的观点 举烽传警乃汉代备匈奴之事,非周代所能有

A.A B.B

C.C D.D

6.周王授土授民给诸侯叫做“建国”,诸侯授土授民给卿大夫叫做“立家”,时人便称宗族为“家”,意为与“国”相对立的团体,因而宗族成员常常只知效忠于“家”,而不知效忠于“国”。这表明分封制( )

A.有利于维系周王朝的统治 B.隐含着分裂割据的因素

C.有利于形成统一的文化 D.是一种行政制度的创新

7.(历史解释、家国情怀)阅读下列材料,回答问题。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是为小康。

——《礼记 礼运》

材料二 王室分封宗亲功臣的既定制度,辅之以明确天子权力和诸侯义务的周礼约束,决定了王室和诸侯之间的内在关系,使中央王国对地方诸侯的纵向联系加强。同时,西周的诸侯国之间多有同宗共祖的宗亲关系或互通婚姻的姻亲关系,横向联系也较以前密切。

——张岂之《中国历史 先秦卷》

材料三 周人以同姓兄弟或姻姓亲信所封的诸侯国已非过去承认的原有邦国,而是以武力为背景,在原有众多邦国的地域内人为“插队”进去,很像“掺沙子”。这是鉴于殷商孤立而亡的教训,属于周的创造。分封出去的邦国,仍是“有其土、田、人民”的地方实体,并实行贵族世袭统治,地方拥有实权。

——王家范《中国历史通论》

材料四 与商朝相比,周人的政治观念发生了较大变化。他们不像商王那样迷信、盲目地认为自己是天命所归,而是以务实态度将“天命”与“德”的概念结合起来,认为自己的先王承受天命是因为有德,以后如果失德,也就会失去天命。

(1)根据材料一,概括其所反映的古代中国政治发展趋势。

世袭制取代禅让制,“公天下”向“家天下”转变。

(2)根据材料二,概括分封制下社会关系发生了哪些变化?

加强了中央与地方的纵向关系以及诸侯国之间的横向关系。

(3)根据材料三,指出西周分封制的创新之处,并结合所学知识,分析分封制实施后产生的政治作用。

创新之处:在原有邦国区域内建立诸侯国。作用:加强了周天子对地方的统治;开发了边远地区,扩大了统治区域。

(4)根据材料四,概括西周王室政治观念的变化,并谈谈你从夏、商、西周的灭亡中获得的感悟。

变化:由盲目相信天命转变为以德为先,失德就会失去天命。感悟:得民心者得天下,失民心者失天下等。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史