第7课战国时期的社会变化 期末试题分类选编2021-2022学年山东省各地七年级历史上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第7课战国时期的社会变化 期末试题分类选编2021-2022学年山东省各地七年级历史上册(含解析) |

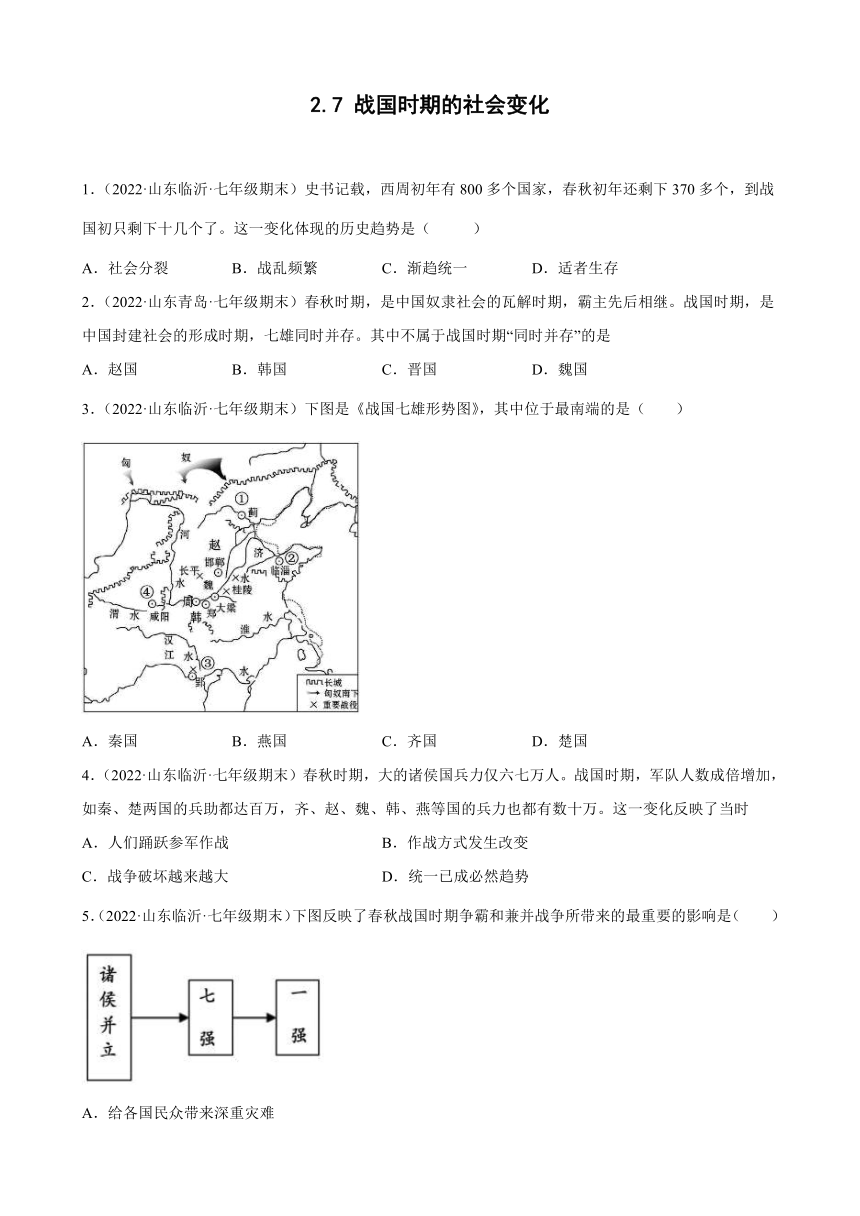

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 996.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.7 战国时期的社会变化

1.(2022·山东临沂·七年级期末)史书记载,西周初年有800多个国家,春秋初年还剩下370多个,到战国初只剩下十几个了。这一变化体现的历史趋势是( )

A.社会分裂 B.战乱频繁 C.渐趋统一 D.适者生存

2.(2022·山东青岛·七年级期末)春秋时期,是中国奴隶社会的瓦解时期,霸主先后相继。战国时期,是中国封建社会的形成时期,七雄同时并存。其中不属于战国时期“同时并存”的是

A.赵国 B.韩国 C.晋国 D.魏国

3.(2022·山东临沂·七年级期末)下图是《战国七雄形势图》,其中位于最南端的是( )

A.秦国 B.燕国 C.齐国 D.楚国

4.(2022·山东临沂·七年级期末)春秋时期,大的诸侯国兵力仅六七万人。战国时期,军队人数成倍增加,如秦、楚两国的兵助都达百万,齐、赵、魏、韩、燕等国的兵力也都有数十万。这一变化反映了当时

A.人们踊跃参军作战 B.作战方式发生改变

C.战争破坏越来越大 D.统一已成必然趋势

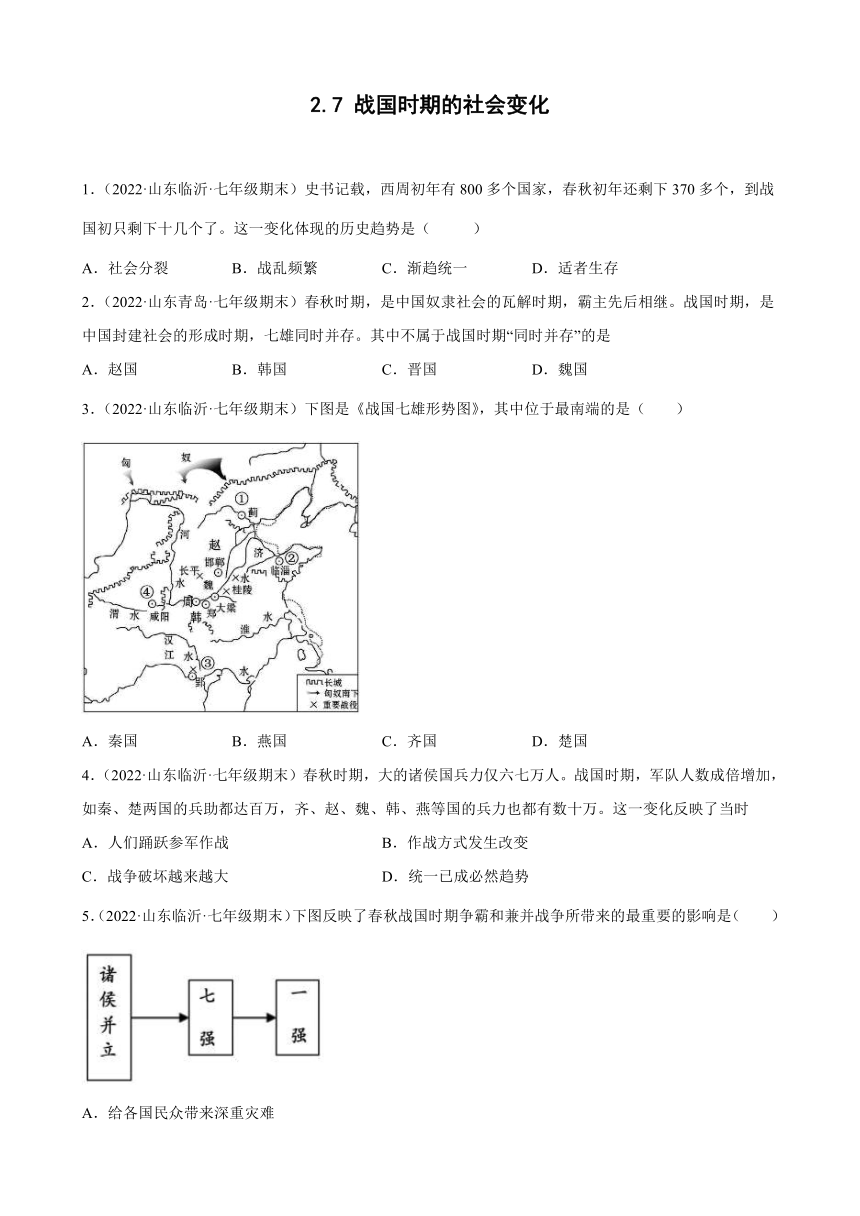

5.(2022·山东临沂·七年级期末)下图反映了春秋战国时期争霸和兼并战争所带来的最重要的影响是( )

A.给各国民众带来深重灾难

B.客观上促进我国走向统一

C.促进各诸侯国经济的发展

D.使周朝政治制度遭到破坏

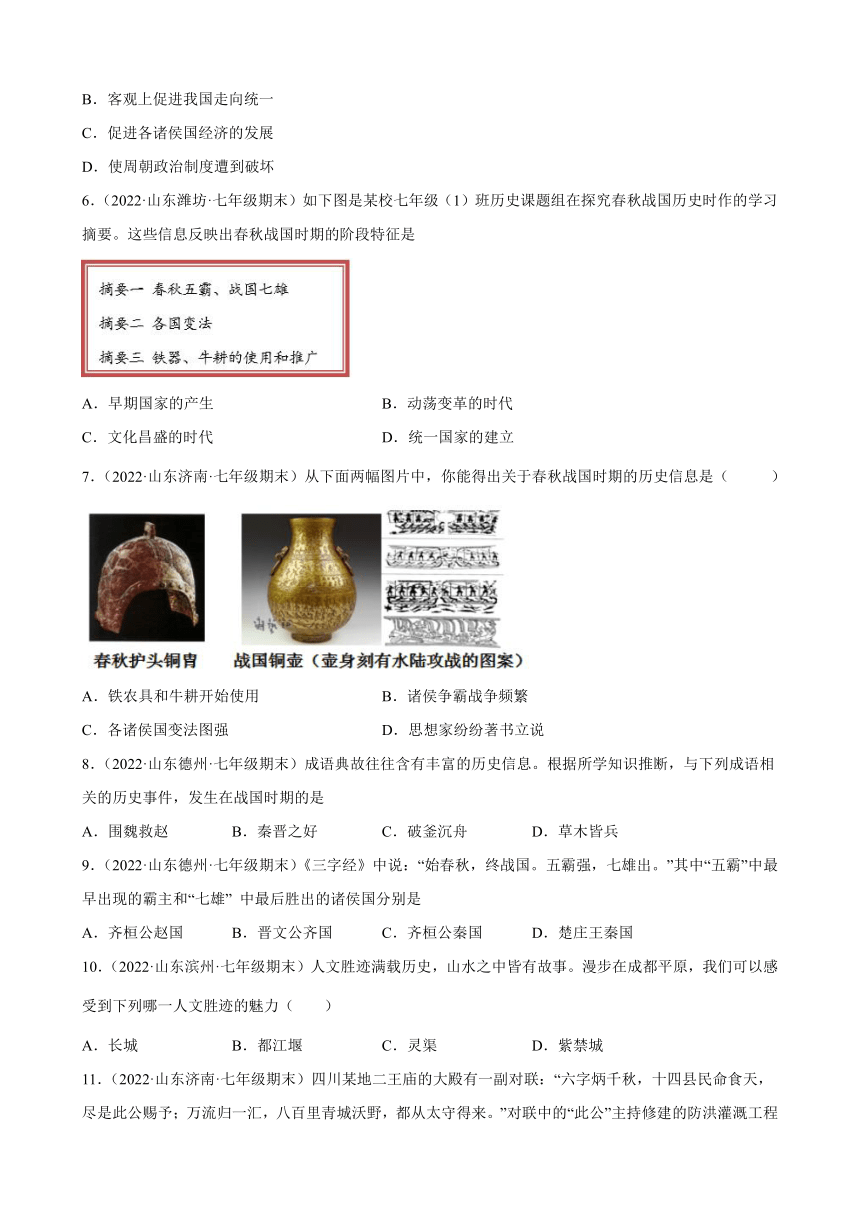

6.(2022·山东潍坊·七年级期末)如下图是某校七年级(1)班历史课题组在探究春秋战国历史时作的学习摘要。这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是

A.早期国家的产生 B.动荡变革的时代

C.文化昌盛的时代 D.统一国家的建立

7.(2022·山东济南·七年级期末)从下面两幅图片中,你能得出关于春秋战国时期的历史信息是( )

A.铁农具和牛耕开始使用 B.诸侯争霸战争频繁

C.各诸侯国变法图强 D.思想家纷纷著书立说

8.(2022·山东德州·七年级期末)成语典故往往含有丰富的历史信息。根据所学知识推断,与下列成语相关的历史事件,发生在战国时期的是

A.围魏救赵 B.秦晋之好 C.破釜沉舟 D.草木皆兵

9.(2022·山东德州·七年级期末)《三字经》中说:“始春秋,终战国。五霸强,七雄出。”其中“五霸”中最早出现的霸主和“七雄” 中最后胜出的诸侯国分别是

A.齐桓公赵国 B.晋文公齐国 C.齐桓公秦国 D.楚庄王秦国

10.(2022·山东滨州·七年级期末)人文胜迹满载历史,山水之中皆有故事。漫步在成都平原,我们可以感受到下列哪一人文胜迹的魅力( )

A.长城 B.都江堰 C.灵渠 D.紫禁城

11.(2022·山东济南·七年级期末)四川某地二王庙的大殿有一副对联:“六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”对联中的“此公”主持修建的防洪灌溉工程是

A.郑国渠

B.都江堰

C.灵渠

D.大运河

12.(2022·山东临沂·七年级期末)四川某地二王庙的大殿有-副对联:“六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”对联中的“此公”主持修建的防洪灌溉工程起到的作用是

A.使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”

B.加强了南北地区的政治、经济和文化交流

C.沟通了湘江和漓江,把长江和珠江两大水系连接起来

D.巩固了隋王朝对全国的统治

13.(2022·山东聊城·七年级期末)“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也。”今四川“天府”美称来自于

A.铁器和牛耕的推广 B.都江堰的修建

C.商鞅变法的实施 D.秦朝统一的完成

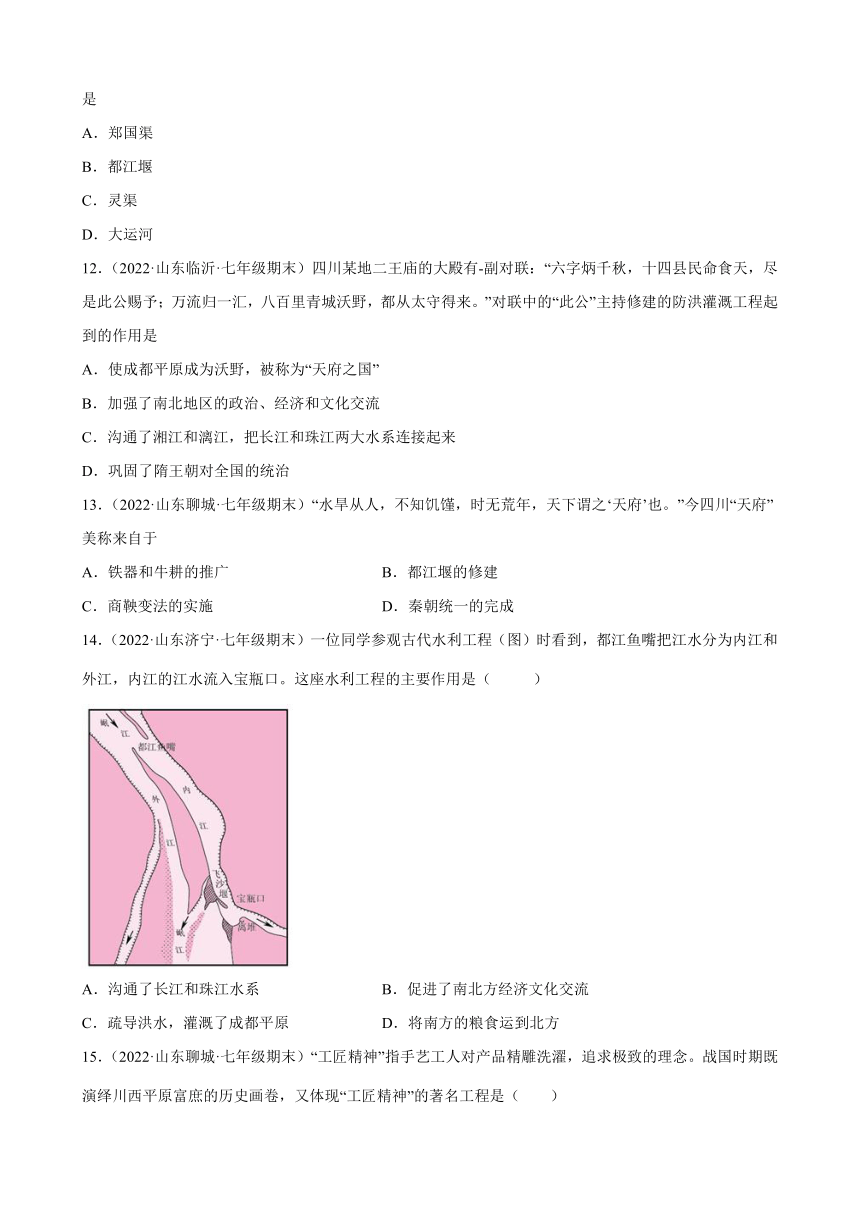

14.(2022·山东济宁·七年级期末)一位同学参观古代水利工程(图)时看到,都江鱼嘴把江水分为内江和外江,内江的江水流入宝瓶口。这座水利工程的主要作用是( )

A.沟通了长江和珠江水系 B.促进了南北方经济文化交流

C.疏导洪水,灌溉了成都平原 D.将南方的粮食运到北方

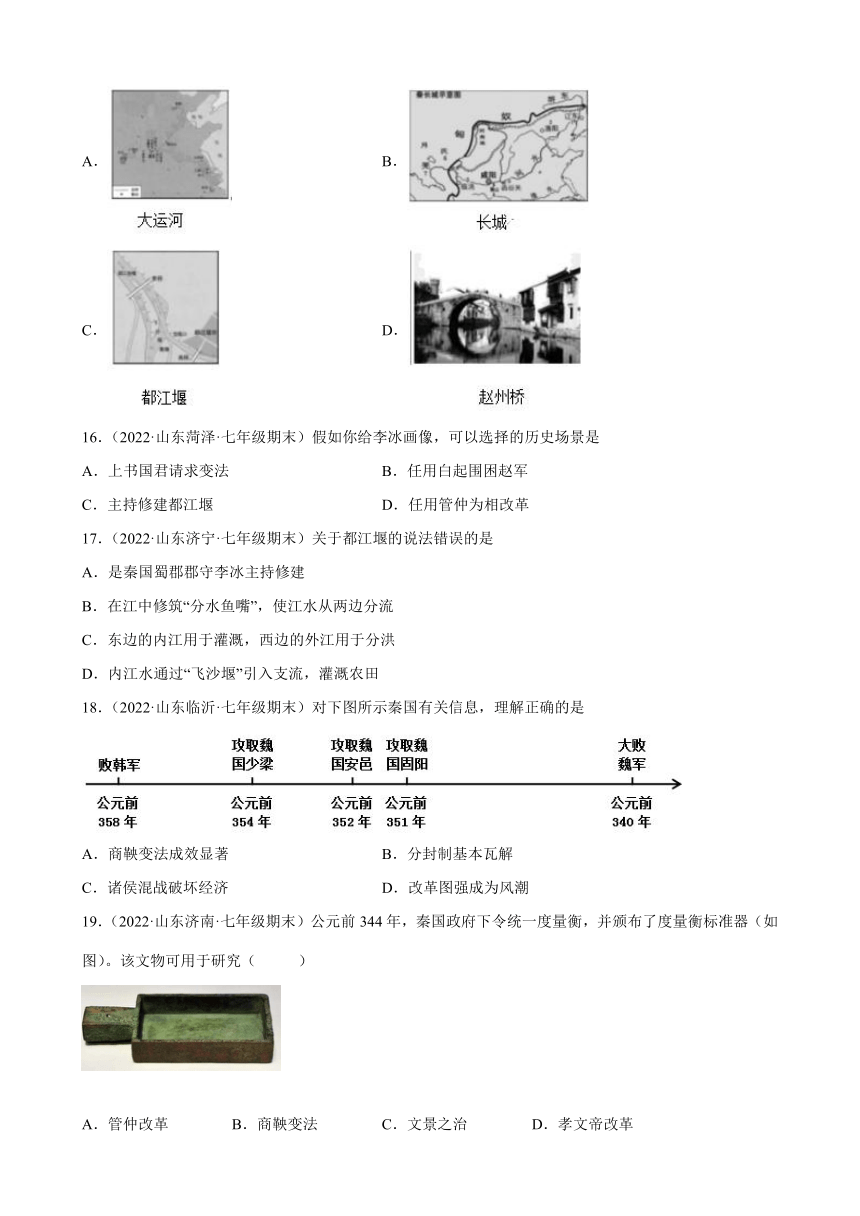

15.(2022·山东聊城·七年级期末)“工匠精神”指手艺工人对产品精雕洗濯,追求极致的理念。战国时期既演绎川西平原富庶的历史画卷,又体现“工匠精神”的著名工程是( )

A. B.

C. D.

16.(2022·山东菏泽·七年级期末)假如你给李冰画像,可以选择的历史场景是

A.上书国君请求变法 B.任用白起围困赵军

C.主持修建都江堰 D.任用管仲为相改革

17.(2022·山东济宁·七年级期末)关于都江堰的说法错误的是

A.是秦国蜀郡郡守李冰主持修建

B.在江中修筑“分水鱼嘴”,使江水从两边分流

C.东边的内江用于灌溉,西边的外江用于分洪

D.内江水通过“飞沙堰”引入支流,灌溉农田

18.(2022·山东临沂·七年级期末)对下图所示秦国有关信息,理解正确的是

A.商鞅变法成效显著 B.分封制基本瓦解

C.诸侯混战破坏经济 D.改革图强成为风潮

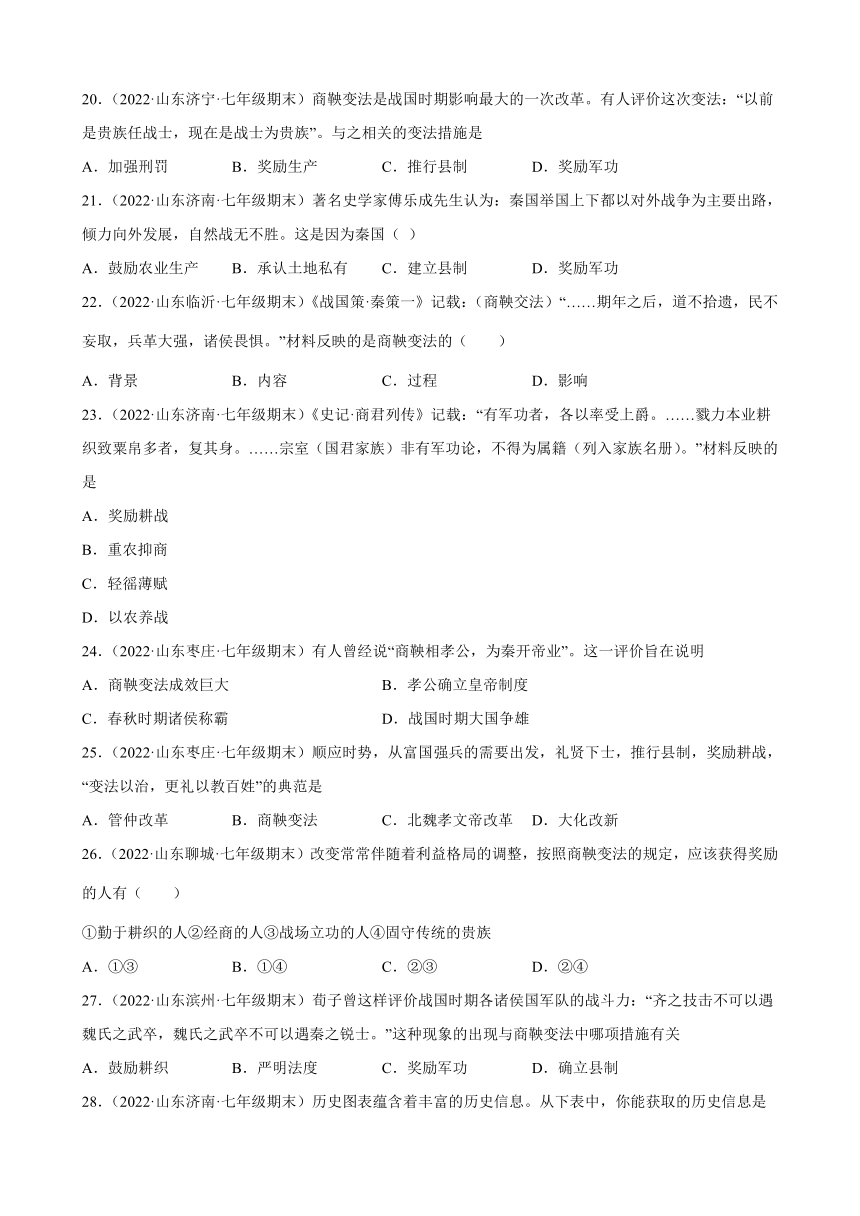

19.(2022·山东济南·七年级期末)公元前344年,秦国政府下令统一度量衡,并颁布了度量衡标准器(如图)。该文物可用于研究( )

A.管仲改革 B.商鞅变法 C.文景之治 D.孝文帝改革

20.(2022·山东济宁·七年级期末)商鞅变法是战国时期影响最大的一次改革。有人评价这次变法:“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族”。与之相关的变法措施是

A.加强刑罚 B.奖励生产 C.推行县制 D.奖励军功

21.(2022·山东济南·七年级期末)著名史学家傅乐成先生认为:秦国举国上下都以对外战争为主要出路,倾力向外发展,自然战无不胜。这是因为秦国( )

A.鼓励农业生产 B.承认土地私有 C.建立县制 D.奖励军功

22.(2022·山东临沂·七年级期末)《战国策·秦策一》记载:(商鞅交法)“……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。”材料反映的是商鞅变法的( )

A.背景 B.内容 C.过程 D.影响

23.(2022·山东济南·七年级期末)《史记·商君列传》记载:“有军功者,各以率受上爵。……戮力本业耕织致粟帛多者,复其身。……宗室(国君家族)非有军功论,不得为属籍(列入家族名册)。”材料反映的是

A.奖励耕战

B.重农抑商

C.轻徭薄赋

D.以农养战

24.(2022·山东枣庄·七年级期末)有人曾经说“商鞅相孝公,为秦开帝业”。这一评价旨在说明

A.商鞅变法成效巨大 B.孝公确立皇帝制度

C.春秋时期诸侯称霸 D.战国时期大国争雄

25.(2022·山东枣庄·七年级期末)顺应时势,从富国强兵的需要出发,礼贤下士,推行县制,奖励耕战,“变法以治,更礼以教百姓”的典范是

A.管仲改革 B.商鞅变法 C.北魏孝文帝改革 D.大化改新

26.(2022·山东聊城·七年级期末)改变常常伴随着利益格局的调整,按照商鞅变法的规定,应该获得奖励的人有( )

①勤于耕织的人②经商的人③战场立功的人④固守传统的贵族

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

27.(2022·山东滨州·七年级期末)荀子曾这样评价战国时期各诸侯国军队的战斗力:“齐之技击不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士。”这种现象的出现与商鞅变法中哪项措施有关

A.鼓励耕织 B.严明法度 C.奖励军功 D.确立县制

28.(2022·山东济南·七年级期末)历史图表蕴含着丰富的历史信息。从下表中,你能获取的历史信息是( )

时间 人物 事件

约公元前2070年 禹汤 建立夏朝

约公元前1600年 齐桓公 建立商朝

公元前651年 商鞅 春秋时第一个称霸

公元前356年 人物 进行变法

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.政权分立与民族交融 D.繁荣与开放的时代

29.(2022·山东枣庄·七年级期末)《史记 商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立…遂灭商君之家。”这段材料说明( )

A.商鞅变法失败的原因是触犯了奴隶主贵族利益

B.社会改革必须顺应历史潮流

C.太子即位后顺应民心处死商鞅

D.改革可能遇到重重阻力,会付出沉重代价

30.(2022·山东菏泽·七年级期末)战国时期,各诸侯国纷纷变法。其中秦国的变法成效最大,使秦国一跃成为最富强的诸侯国。在秦国实行变法的是

A.商鞅

B.李冰

C.秦穆公

D.晋文公

31.(2022·山东枣庄·七年级期末)商鞅变法的措施中,对后世地方行政制度影响最深远的是

A.奖励军功 B.承认土地私有 C.废除贵族的世袭特权 D.建立县制

32.(2022·山东潍坊·七年级期末)商鞅将秦国乡邑合成三十一县,其长官由国君任免,不能世袭。该举措有利于加强

A.地方权力 B.贵族势力 C.中央集权 D.皇帝权力

33.(2022·山东·成武县实验中学七年级期末)公元前221年,秦完成统一大业,建立秦朝。为秦国统一全国奠定基础的是

A.尊王攘夷 B.统一货币 C.商鞅变法 D.修筑长城

34.(2022·山东菏泽·七年级期末)某校七年级一班同学在学习“商鞅变法”时,排练了形象生动的历史课本剧。下面是四位同学模拟发布的告示,其中不符合史实的一项是( )

A.小华:出生贵族的人,爵位保持世袭 B.小丽:努力种田的人,免除徭役

C.小红:土地属于私有,可自由买卖 D.小强:军功卓著的人,授予爵位

35.(2022·山东济宁·七年级期末)年代尺有助于我们了解事件的先后顺序。为秦国统一全国奠定了基础的历史事件发生在下列哪一阶段

A.A B.B C.C D.D

36.(2022·山东聊城·七年级期末)战国时期有一户人家:老大被国君派往小县为吏,老二在家勤于耕作免除徭役。据此判断这户人家可能生活在( )

A.齐国 B.楚国 C.秦国 D.燕国

37.(2022·山东济宁·七年级期末)公元前350年(秦孝公时期),平民张某一家辛劳耕织,生产了许多粮食和布帛。按照法令,他家可以

A.授予爵位 B.免除徭役 C.赏赐土地 D.免除赋税

38.(2022·山东济宁·七年级期末)学习历史要能正确区分历史事实和历史评价,下列选项中属于历史评价的是

A.1899年,清朝人王懿荣首次发现甲骨文

B.晋文公姓姬名重耳,是晋献公的次子

C.战国时期,今北京地区属于燕国

D.战国时期变法、兼并战争,客观上加速了统一进程

39.(2022·山东菏泽·七年级期末)战国时期的变法使地主阶级的统治代替了奴隶主贵族的统治,在各国的变法中商鞅变法成效最大。下列关于商鞅变法的内容,哪些直接扩大了地主阶级的利益

①允许土地自由买卖 ②改革户籍制度 ③废除贵族的世袭特权 ④确立县制

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

40.(2022·山东日照·七年级期末)古代学者在评价某历史人物说“使民内急耕织之业以富国,外重战伐之赏以劝戎(奖励将士),法令必行”。此人最有可能是( )

A.商鞅 B.孔子 C.韩非子 D.老子

41.(2022·山东济宁·七年级期末)中国人民具有伟大梦想精神,中华民族充满变革和开放精神。阅读下列材料,完成相关问题。

材料一 公孙鞅(商鞅)曰:“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼(指社会制度,下同)之循?……各当时而立法,因事而制礼。礼法以时而定,制令各顺其宜,兵甲器备各便其用。臣故曰:治世不一道,便国不必法古。汤、武之王也,不循古而兴;殷、夏之灭也,不易礼而亡。然则反古者未必可非,循礼者未足多是也。君无疑矣。”

——《商君书 更法》

材料二 几千年前,中华民族的先民们就秉持“周虽旧邦,其命维新”的精神,开启了缔造中华文明的伟大实践。自古以来,中国大地上发生了无数变法变革图强运动,留下了“治世不一道,便国不法古”等豪迈宣言。……以数千年大历史观之,变革和开放总体上是中国的历史常态。中华民族以改革开放的姿态继续走向未来,有着深远的历史渊源、深厚的文化根基。

——摘自《习近平在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》(2018年12月18日)

请回答

(1)根据材料一并结合所学回答,公孙鞅是如何做到“礼法以时而定,制令各顺其宜”和“治世不一道,便国不必法古”的?

(2)根据材料二并结合所学,说明“变革和开放总体上是中国的历史常态”。

(3)“治世不一道,便国不必法古”“勤政爱民,亲贤臣,远小人,则国家兴;暴政腐败,亲小人,远贤臣,则国家亡”。请你围绕先秦和秦汉的历史概况,以“治国安邦的中国之道”为主题,写一篇历史小论文。

要求:

①题目自拟,主题明确,观点合理;

②有道德良知,弘扬正能量,符合主流价值观;

③史实准确,史论结合,条理清晰,合乎逻辑,语言流畅,尊重历史规律,富有历史特色和时代气息,字数不少于200字。

42.(2022·山东聊城·七年级期末)阅读下列材料,回答问题

材料一 商鞅变法的内容

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

经济 1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

——部编版七年级历史上册材料二 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立。公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。商君亡至关下……秦发兵攻商君,杀之于郑黾池。

——司马迁:《史记》(《商君列传》)

材料三 商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧。

——《战国策 秦策一》

(1)据上述材料分析,“宗室贵戚多怨望者”的原因有哪些? 从以商鞅为代表的改革者身上我们能学到什么?

(2)据材料一分析,商鞅变法的意义是什么?

(3)据上述材料和所学知识分析,战国时期以商鞅变法为代表的各国变法改革,对中国历史发展有何深远影响?

43.(2022·山东临沂·七年级期末)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 生产力进步是社会进步的根本动力,生产力决定生产关系。社会进步离不开改革,国家的发展需要改革。

北京人使用的工具 河姆渡人使用骨耜 春秋战国时期农具 牛尊

(1)上图中生产工具的变化反映了什么?材料二 夫商君为孝公“平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地厂,兵休而国富,故秦无敌于天下。”

(2)材料中的商君是谁?这次变法所起的突出作用是什么?

材料三 战国时期,学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说。其中,墨家、儒家、道家、法家等学派的影响最大。各学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说。他们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,互抨击:同时又相互影响,取长补短。形成了思想文化的繁荣局面。

——人民教育出版社《中国历史七年级上册》

(3)材料三反映了我国战国时期在思想领域出现了什么局面?产生了什么重大影响?

参考答案:

1.C【解析】从题干中的数字变化,我们可以看出国家的数量在不断减少,结合所学知识可知,在春秋战国时期的兼并战争中,诸侯国不断减少,为后来的统一奠定了基础,说明了历史发展出现逐渐趋于统一的趋势,C项符合题意;ABD项是对题干现象的概括,不能反映历史发展的趋势,排除。故选C项。

2.C【解析】晋国是西周时期分封的诸侯国,春秋后期分为韩、赵、魏三国,C项正确;赵国、韩国和魏国是晋国分出的诸侯国,排除A、B和D项。故选C项。

3.D【解析】依据所学知识可知,按照东南西北中的方位,七国分别是齐楚秦燕赵魏韩,最南端的是楚国,D项正确;秦国在西,排除A项;燕国在北,排除B项;齐国在东,排除C项。故选D项。

4.D【解析】依据题干信息可知,战国时期战争规模大,参战兵力多。每个分裂时期的后期,割据政权数目减少,或某些力量的衰弱和某些力量的增长,都为后来的统一提供了方便且人民反对战争,渴望统一,故D正确;ABC题干中未体现,故错误。综上故选D。

5.B【解析】

据示意图可知,经过春秋战国时期争霸和兼并战争诸侯国数量在不断减少,这样直观反映出由分裂到统一的趋势逐渐增强,故B项符合题意;示意图无法体现战争给民众带来的灾难,A排除;示意图没有揭示战争和经济的关系,且战争给经济带来严重破坏,而不是促进经济发展,C排除;示意图一定程度上能反映分封制遭到破坏,但这不是战争带来的最重要的影响,D排除。故选择B。

6.B【解析】结合所学知识可知,春秋战国时期是一个社会大变革时代,B项正确;早期国家的产生是夏商周时期的阶段特征,排除A项;文化昌盛的时代不符合春秋战国时期,排除C项;统一国家的建立是在秦朝,排除D项。故选B项。

7.B【解析】根据图片中的文物可以看到,题干这些文物都与战争有关,结合所学知识可知,春秋战国时期,中国正处于诸侯争霸时期,战争频繁,B项正确;ACD项图片中没有反映出来,排除。故选B项。

8.A【解析】依据所学知识可知,战国时魏国围攻赵国都城邯郸,赵向盟国齐求救。齐威王派田忌率兵救赵,田忌用军师孙膑计,乘魏国精锐部队在赵,国内空虚,引兵攻袭魏都大梁(今河南开封),在魏军从邯郸撤退回救时,乘其疲惫,大败魏军于桂陵(今山东菏泽东北),赵国之围遂解,这次战役又称桂陵之战,后以“围魏救赵”指袭击敌人的后方以迫使进攻之敌撤退的战术,A项正确;秦晋之好是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于春秋·左丘明《左传·僖公二十三年》。"秦晋之好"的原义是春秋时,秦、晋二国世代联姻;后遂以秦晋之好代指两姓联姻的关系,排除B项;破釜沉舟是一个汉语成语,最早出自《史记·项羽本纪》,该成语指把饭锅打破,把渡船凿沉,比喻不留退路,做事果决,排除C项;公元383年,前秦苻坚出兵攻晋,前锋在安徽寿春洛涧被晋军打败。苻坚登寿春城瞭望,看到晋兵布阵严整,又望见八公山上的草木,以为都是晋兵,认为遇到了劲敌,因而感到害怕,后来就用草木皆兵形容神经过敏、疑神疑鬼的惊恐心理,排除D项。故选A项。

9.C【解析】题干提供了关键信息“最早出现的霸主”、“七雄中最后胜出的诸侯国”,结合课本所学分析,春秋五霸中首先称霸的是齐桓公,秦国通过商鞅变法,发展成为战国后期最富强的封建国家,打败了战国七雄中其他的六个国家,成为战国七雄中最后胜出者。故C符合题意;赵国被秦国消灭,故A不符合题意;晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,故B不符合题意;楚庄王是春秋五霸之一。但不是最早的,故D不符合题意;故选C。

10.B【解析】根据所学可知,战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,是闻名世界的防洪灌溉工程。使成都平原获得“天府之国”的美誉。都江堰位于四川省成都市都江堰市灌口镇,是中国建设于古代并使用至今的大型水利工程,被誉为“世界水利文化的鼻祖”,故B项错误;长城在北方,灵渠沟通了湘水和漓水,紫禁城在北京,ACD和成都平原无关,排除;故选B。

11.B【解析】据“六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”及所学知识可知,此联中的“太守”是李冰,最主要贡献是修建都江堰。战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,它既能防洪,又能灌溉,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民,所以B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

12.A【解析】根据“八百里青城沃野,都从太守得来”并结合所学知识可知,这副对联描述的是都江堰。都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。A正确;起到沟通南北作用的是隋朝大运河。B错误;灵渠沟通了湘江和漓江,把长江和珠江两大水系连接起来。C错误;李冰父子是秦国时期蜀郡的郡守,不能巩固隋朝对全国的统治,时间不匹配。D错误。综上故选A。

13.B【解析】结合所学内容可知,战国后期,秦国蜀郡的太守李冰修建都江堰,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,B项正确;铁器和牛耕的推广、商鞅变法的实施和秦朝统一的完成不是成都平原成为“天府之国”的直接原因,排除ACD项。故选B项。

14.C【解析】根据图片及材料“鱼嘴把江水分为内江和外江,内江的江水流入宝瓶口”结合所学可知,这项工程是秦国蜀郡太守李冰修建的都江堰。都江堰疏导洪水,灌溉了成都平原,C项正确;灵渠沟通长江和珠江水系,排除A项;BD项是隋朝大运河的作用,与都江堰的功能无关,排除。故选C项。

15.C【解析】本题考查的是都江堰水利工程。体现了李冰的“工匠精神”。战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑了闻名世界的防洪灌溉工程——都江堰,使成都平原成为“天府之国”。它由“分水鱼嘴”“飞沙堰”“宝瓶口”等部分组成,具有选址合理,设计科学,无坝引水,自流灌溉,工省效宏等特点,充分体现了李冰的“工匠精神”。故C符合题意;大运河是以洛阳为中心,排除A;长城位于北方,排除B;赵州桥位于河北,排除D。故选C。

16.C【解析】试题分析:李冰是战国时期的水利家, 秦昭襄王末年(约公元前256~前251年)为蜀郡守,在今四川省都江堰市(原灌县)岷江出山口处主持兴建了中国早期的灌溉工程都江堰,因而使川西平原富庶起来。上书国君请求变法的是商鞅,任用白起围困赵军的是秦昭王,任用管仲为相改革的是齐恒公。

考点:人教版七年级上册·国家的产生和社会的变革·中华文化的勃兴。

17.D【解析】由所学知识可知,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。宝瓶口是在内江下游人工凿山开出的出水口,引水流入网状的渠道,灌溉农田,D项符合题意,排除A项;分水鱼嘴是在江心修筑的分水堤坝,形似大鱼卧于江中,将岷江分成内江和外江,使江水从两边分流,东边的内江用于灌溉,西边的外江用于排洪,排除B项、C项。故选D项。

18.A【解析】依据年代尺信息并结合所学分析可知,有关秦国的信息,理解正确的是商鞅变法成效显著。战国时期,各诸侯国为了富国强兵,对本国的政治、经济制度进行了不同程度的改革。其中,成效最大的是商鞅在秦国的变法。公元前356年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法,经过商鞅变法,秦国逐步富强起来,国力大增,成为七雄中实力最强大的国家;这为以后秦兼并六国、统一全国打下了坚实的基础,所以A项符合题意。由此分析BCD三项均在年代尺上体现不出来,不符合题意,排除,故选A。

19.B【解析】依据题干“公元前344年,秦国政府下令统一度量衡”和所学知识可知与商鞅变法有关,战国时期,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅在公元前356年和公元前350年,先后两次实行以“废井田、开阡陌,实行县制,奖励耕织和战斗,实行连坐之法”等为主要内容的变法,B项正确;管仲改革发生在春秋时期的齐国,排除A项;文景之治发生在西汉汉文帝、汉景帝时期,排除C项;孝文帝改革发生在南北朝的北魏时期,排除D项。故选B项。

20.D【解析】依据材料“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族”,结合所学可知,商鞅变法实行奖励军功,按军功授爵,促进士兵积极杀敌,增强了秦国战斗力,符合题意,故D项正确;A项是刑罚措施,不符合材料主旨,排除;B项是经济措施,排除;C项是政治措施,均不符合排除。

21.D【解析】结合所学知识可知,商鞅变法的奖励耕战,根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。这项措施的实行,增强了军队战斗力,使秦国倾力向外发展,自然战无不胜。故ABC不符合题意。故选D。

22.D【解析】根据“道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧”可知体现了商鞅变法给秦国带来的变化,这是商鞅变法的影响,故选D;材料反映的是商鞅变法的影响,不是背景、内容和过程,排除ABC。

23.A【解析】根据材料“有军功者,各以率受上爵。……戮力本业耕织致粟帛多者,复其身”结合所学知识可知,材料反映的是奖励耕战,商鞅变法的法令规定,奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权,A符合题意。BCD项材料中没有体现,不符合题意,故选择A。

24.A【解析】“商鞅相孝公,为秦开帝业”意思是:商鞅担任秦孝公的国相,为秦国开启了帝王之业,说明商鞅变法成效巨大,故A符合题意;秦始皇确立皇帝制度,商鞅变法发生在战国时期,材料没有涉及大国争雄,排除BCD。故选A。

25.B【解析】依据题干关键信息“推行县制,奖励耕战”可知本题考点为商鞅变法。B项符合题意;ACD均与题干关键信息不符,故排除ACD。故答案为B。

26.A【解析】根据所学可知商鞅变法的法令规定:奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权,因此按照商鞅变法的规定,应该得到奖励的人是勤于耕织的人和战场立功的人,①③正确;商鞅变法主张重农抑商,②错误;商鞅变法中废除没有军功的旧贵族的特权,④错误。A项正确;BCD项不符合题意,排除。故选A项。

27.C【解析】材料“齐之技击不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士”说明秦国军队战斗力强大,与商鞅变法奖励军功有关,故C符合题意;鼓励耕织有利于发展生产力,使国家富强,排除A;严明法度有益于确立封建统治秩序,排除B;确立县制有利于加强中央集权,排除D。故选C。

28.B【解析】结合材料中的人物、事迹及所学知识等信息可知,夏朝是我国历史上的第一个王朝,属于早期国家;齐桓公和商鞅所处的春秋战国时期,由于生产力的发展,正处于社会变革时期,因此,材料中的信息反映的时代特征是早期国家与社会变革,B项正确;中国境内早期人类与文明的起源指的是原始社会时期,例如元谋人、北京人,黄帝和炎帝时期,A项不符合题意,排除A项;政权分立与民族交融属于三国时期,与题干表格内容无关,排除C项;繁荣与开放的时代指的是隋唐时期,与题干表格内容无关,排除D项。故选B项。

29.D【解析】根据材料可知,商鞅变法因触犯了奴隶主贵族利益,导致旧贵族的不满,新国君即位后商鞅被处死,说明改革可能遇到重重阻力,会付出沉重代价,D项正确;商鞅变法不是因为商鞅被处死而失败,变法使秦国国力大大针对国强,军队战斗力提高,秦国一跃成为最强盛的诸侯国,排除A项;商鞅变法顺应了历史潮流,商鞅被处死并不能说明变法违背了历史发展潮流,排除B项;太子是守旧贵族的代表,排除C项。故选D项。

30.A【解析】依据课本所学可知,战国时期,公元前356年秦孝公任用商鞅进行变法,商鞅变法使秦国经济得到发展,使秦国一跃成为最富强的诸侯国,为以后兼并六国奠定了基础。A项符合题意;战国时期蜀郡郡守李冰主持修建了都江堰。排除B;秦穆公、晋文公在春秋争霸中称霸中原。排除CD。故选择A。

【点睛】“在秦国实行变法的是”是解题的关键,战国时期,由于生产力的发展,新兴地主阶级的势力增强。为适应政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革。在各国的变法中,秦国的商鞅变法成就最大。

31.D【解析】根据所学知识可知,公元前356年,秦孝公任用商鞅实行变法。在制度方面实行了县制,这对后世地方行政制度有最深远的影响,D项正确;A项是军事方面的措施,排除A项;B项是经济角度,排除B项;C项是政治制度方面,排除C项。故选D项。

32.C【解析】根据材料可知,商鞅变法时期地方实行县制,这有利于加强中央集权,故C符合题意;根据材料“长官由国君任免,不能世袭。”,可见地方权力被削弱,打击了贵族的势力,故AB不符合题意;公元前221年,秦王嬴政统一六国之后,建立了第一个封建主义专制主义中央集权,才有了“皇帝”这一称号,商鞅变法时期还没有“皇帝”这一称号,故D不符合题意;故选C。

33.C【解析】据所学可知,秦国的商鞅变法增强了秦国的实力,为秦统一六国奠定了基础,C项正确;据所学可知,齐桓公以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界,通过改革国富国强兵,并召集诸侯葵丘会盟 ,齐桓公成为春秋时期第一个霸主,与材料无关,排除A项;秦始皇统一六国后,采取了统一货币的措施,促进了经济文化交流,排除B项;秦始皇命蒙恬北击匈奴,修筑长城,抵御匈奴的威胁,排除D项。故选C项。

34.A【解析】依据所学知识可知,商鞅变法的法令规定,奖励军功,根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权,因此出生贵族的人,爵位保持世袭不符合史实,A项正确;BCD项都符合史实,不符合题意,排除。故选A项。

35.A【解析】公元前 356年,秦孝公任用商鞅主持变法,经过商鞅变法,秦的国力增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为秦统一全国奠定了基础。公元前356年发生于数轴中A阶段,A项正确;B、C和D阶段不符合商鞅变法的时间, 排除。故选A项。

36.C【解析】根据“老大被国君派往小县为吏,老二在家勤于耕作免除徭役”可得出这是秦国商鞅变法中建立县制和奖励耕织的内容,C项正确;ABD项没有这样的内容,排除ABD项。故选C项。

37.B【解析】根据所学知识可知,公元前356年,商鞅在秦孝公支持下开始变法。法令规定:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族特权。由此可知,题干中“生产了许多粮食和布帛”可以免除徭役。B项正确;“授予爵位”和“赏赐土地”是奖励军功的措施,排除AC项;商鞅变法没有“免除赋税”的条款,排除D项。故选B项。

38.D【解析】根据所学可知,战国时期变法、兼并战争,客观上加速了统一进程,这是对变法历史意义和作用的论述,是结论,是历史评价,D项正确;ABC三项,均是史实的客观陈述,是历史事实,排除。故选D项。

39.C【解析】根据所学可知,地主阶级是随着社会生产力水平不断提高,私田大量开垦,出现的新的阶级。改革前的土地制度是井田制,井田制是土地国有制。商鞅变法废除了井田制,承认了土地以私有制,允许土地自由买卖 ,这对于地主阶级是有利的。在政治上,废除贵族的世袭特权,有利于提高地主阶级地位,有利于地主阶级掌权,①③符合题意,C项正确;改革户籍制度是为了加强对人民的管理,确立县制是为了加强国君的权力,有利于对全国的统治,②④不符合题意,排除A、B、D项。故选C项。

40.A【解析】根据材料“使民内急耕织之业以富国,外重战伐之赏以劝戎(奖励将士),法令必行”,结合所学知识可知,材料反映了商鞅变法中的“奖励耕织和奖励军功”的措施,此人最有可能是商鞅。A项正确;孔子是儒家学派的创始人,其核心思想是“仁”,主张以德治国,排除B项;韩非子是法家学派的代表人物,主张以法治国,建立中央集权专治统治,排除C项;老子是道家学派的创始人,主张无为而治、道法自然,排除D项。故选A项。

41.(1)确立县制;废除旧贵族的世袭特权;严明法度;改革户籍制度;废除井田制;鼓励耕织;奖励军功;统一度量衡等。

(2)齐桓公重用管仲进行改革,提高了齐国经济和军事实力,成为春秋时期第一个霸主;秦孝公重用商鞅变法,一跃成为战国最为强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础;秦朝开创的君主专制制度和加强中央集权制度,为“百代都行秦政制”奠定了基础;这些变革加速了整个社会前进的步伐。

(3)无答案。【解析】(1)本题考查了商鞅变法的措施,结合所学内容进行作答即可。包括确立县制;废除旧贵族的世袭特权;严明法度;改革户籍制度;废除井田制;鼓励耕织;奖励军功;统一度量衡等。

(2)本题要求论证变法改革对中国古代社会进步所起到的推动作用,结合所学内容,根据管仲改革、商鞅变法等内容进行阐述即可。如齐桓公重用管仲进行改革,提高了齐国经济和军事实力,成为春秋时期第一个霸主;秦孝公重用商鞅变法,一跃成为战国最为强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础;秦朝开创的君主专制制度和加强中央集权制度,为“百代都行秦政制”奠定了基础;这些变革加速了整个社会前进的步伐。

(3)本题为开放性试题,没有固定答案。要求围绕先秦和秦汉的历史概况,以“治国安邦的中国之道”为主题,写一篇历史小论文。可根据秦朝巩固统一的措施、汉代加强中央集权和君主专制的各项措施展开阐述即可。

42.(1)废除了旧贵族的世袭特权,打击了旧贵族的势力。不畏强权,勇于改革的精神;与时俱进,勇于创新的精神;严格执法,不怕牺牲的斗争精神等。

(2)使秦国力大为增强,为以后秦国统一全国奠定了基础;确立了新的政治经济制度,顺应了时代发展潮流。

(3)各国也通过变法,废除了旧制度;政治、经济、军事、法制等多方面新制度逐步确立,成为中国历史上一个大变革的时代。

【分析】(1)

材料中“宗室贵戚多怨望者”的原因是商鞅变法规定废除贵族的世袭特权,打击了旧贵族的势力。第二小问根据“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅”等结合所学知识可归纳出不畏强权,勇于改革的精神;与时俱进,勇于创新的精神;严格执法,不怕牺牲的斗争精神等。

(2)

根据材料一“年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧”等结合所学知识可知,商鞅变法使秦国力大为增强,为以后秦国统一全国奠定了基础;确立了新的政治经济制度,顺应了时代发展潮流。

(3)

结合所学知识可知,战国时期除了商鞅变法外,各国也通过变法,废除了旧制度;政治、经济、军事、法制等多方面新制度逐步确立,成为中国历史上一个大变革的时代。

43.(1)生产力的发展,反映了人们征服自然的能力不断提高。

(2)商鞅:确立县制,由国君直接派官吏治理。使秦国的国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦的统一奠定了基础。

(3)百家争鸣。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

【解析】(1)

据材料“生产力进步是社会进步的根本动力,生产力决定生产关系。社会进步离不开改革,国家的发展需要改革。”与图片内容,结合所学可知,图中生产工具的变化反映了生产力的发展,反映了人们征服自然的能力不断提高。

(2)

据材料“夫商君为孝公‘平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。”可知,材料中的商君是商鞅,商君变法的措施中,反映中央集权思想的措施是确立县制,由国君直接派官吏治理。这次变法所起的突出作用是使秦国的国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦的统一奠定了基础。

(3)

由材料“战国时期,学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说。”可知,我国战国时期在思想领域出现了百家争鸣局面。关于“影响”,由材料“各学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说”“形成了思想文化的繁荣局面”可知百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰;结合所学,百家争鸣为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

1.(2022·山东临沂·七年级期末)史书记载,西周初年有800多个国家,春秋初年还剩下370多个,到战国初只剩下十几个了。这一变化体现的历史趋势是( )

A.社会分裂 B.战乱频繁 C.渐趋统一 D.适者生存

2.(2022·山东青岛·七年级期末)春秋时期,是中国奴隶社会的瓦解时期,霸主先后相继。战国时期,是中国封建社会的形成时期,七雄同时并存。其中不属于战国时期“同时并存”的是

A.赵国 B.韩国 C.晋国 D.魏国

3.(2022·山东临沂·七年级期末)下图是《战国七雄形势图》,其中位于最南端的是( )

A.秦国 B.燕国 C.齐国 D.楚国

4.(2022·山东临沂·七年级期末)春秋时期,大的诸侯国兵力仅六七万人。战国时期,军队人数成倍增加,如秦、楚两国的兵助都达百万,齐、赵、魏、韩、燕等国的兵力也都有数十万。这一变化反映了当时

A.人们踊跃参军作战 B.作战方式发生改变

C.战争破坏越来越大 D.统一已成必然趋势

5.(2022·山东临沂·七年级期末)下图反映了春秋战国时期争霸和兼并战争所带来的最重要的影响是( )

A.给各国民众带来深重灾难

B.客观上促进我国走向统一

C.促进各诸侯国经济的发展

D.使周朝政治制度遭到破坏

6.(2022·山东潍坊·七年级期末)如下图是某校七年级(1)班历史课题组在探究春秋战国历史时作的学习摘要。这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是

A.早期国家的产生 B.动荡变革的时代

C.文化昌盛的时代 D.统一国家的建立

7.(2022·山东济南·七年级期末)从下面两幅图片中,你能得出关于春秋战国时期的历史信息是( )

A.铁农具和牛耕开始使用 B.诸侯争霸战争频繁

C.各诸侯国变法图强 D.思想家纷纷著书立说

8.(2022·山东德州·七年级期末)成语典故往往含有丰富的历史信息。根据所学知识推断,与下列成语相关的历史事件,发生在战国时期的是

A.围魏救赵 B.秦晋之好 C.破釜沉舟 D.草木皆兵

9.(2022·山东德州·七年级期末)《三字经》中说:“始春秋,终战国。五霸强,七雄出。”其中“五霸”中最早出现的霸主和“七雄” 中最后胜出的诸侯国分别是

A.齐桓公赵国 B.晋文公齐国 C.齐桓公秦国 D.楚庄王秦国

10.(2022·山东滨州·七年级期末)人文胜迹满载历史,山水之中皆有故事。漫步在成都平原,我们可以感受到下列哪一人文胜迹的魅力( )

A.长城 B.都江堰 C.灵渠 D.紫禁城

11.(2022·山东济南·七年级期末)四川某地二王庙的大殿有一副对联:“六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”对联中的“此公”主持修建的防洪灌溉工程是

A.郑国渠

B.都江堰

C.灵渠

D.大运河

12.(2022·山东临沂·七年级期末)四川某地二王庙的大殿有-副对联:“六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”对联中的“此公”主持修建的防洪灌溉工程起到的作用是

A.使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”

B.加强了南北地区的政治、经济和文化交流

C.沟通了湘江和漓江,把长江和珠江两大水系连接起来

D.巩固了隋王朝对全国的统治

13.(2022·山东聊城·七年级期末)“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也。”今四川“天府”美称来自于

A.铁器和牛耕的推广 B.都江堰的修建

C.商鞅变法的实施 D.秦朝统一的完成

14.(2022·山东济宁·七年级期末)一位同学参观古代水利工程(图)时看到,都江鱼嘴把江水分为内江和外江,内江的江水流入宝瓶口。这座水利工程的主要作用是( )

A.沟通了长江和珠江水系 B.促进了南北方经济文化交流

C.疏导洪水,灌溉了成都平原 D.将南方的粮食运到北方

15.(2022·山东聊城·七年级期末)“工匠精神”指手艺工人对产品精雕洗濯,追求极致的理念。战国时期既演绎川西平原富庶的历史画卷,又体现“工匠精神”的著名工程是( )

A. B.

C. D.

16.(2022·山东菏泽·七年级期末)假如你给李冰画像,可以选择的历史场景是

A.上书国君请求变法 B.任用白起围困赵军

C.主持修建都江堰 D.任用管仲为相改革

17.(2022·山东济宁·七年级期末)关于都江堰的说法错误的是

A.是秦国蜀郡郡守李冰主持修建

B.在江中修筑“分水鱼嘴”,使江水从两边分流

C.东边的内江用于灌溉,西边的外江用于分洪

D.内江水通过“飞沙堰”引入支流,灌溉农田

18.(2022·山东临沂·七年级期末)对下图所示秦国有关信息,理解正确的是

A.商鞅变法成效显著 B.分封制基本瓦解

C.诸侯混战破坏经济 D.改革图强成为风潮

19.(2022·山东济南·七年级期末)公元前344年,秦国政府下令统一度量衡,并颁布了度量衡标准器(如图)。该文物可用于研究( )

A.管仲改革 B.商鞅变法 C.文景之治 D.孝文帝改革

20.(2022·山东济宁·七年级期末)商鞅变法是战国时期影响最大的一次改革。有人评价这次变法:“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族”。与之相关的变法措施是

A.加强刑罚 B.奖励生产 C.推行县制 D.奖励军功

21.(2022·山东济南·七年级期末)著名史学家傅乐成先生认为:秦国举国上下都以对外战争为主要出路,倾力向外发展,自然战无不胜。这是因为秦国( )

A.鼓励农业生产 B.承认土地私有 C.建立县制 D.奖励军功

22.(2022·山东临沂·七年级期末)《战国策·秦策一》记载:(商鞅交法)“……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。”材料反映的是商鞅变法的( )

A.背景 B.内容 C.过程 D.影响

23.(2022·山东济南·七年级期末)《史记·商君列传》记载:“有军功者,各以率受上爵。……戮力本业耕织致粟帛多者,复其身。……宗室(国君家族)非有军功论,不得为属籍(列入家族名册)。”材料反映的是

A.奖励耕战

B.重农抑商

C.轻徭薄赋

D.以农养战

24.(2022·山东枣庄·七年级期末)有人曾经说“商鞅相孝公,为秦开帝业”。这一评价旨在说明

A.商鞅变法成效巨大 B.孝公确立皇帝制度

C.春秋时期诸侯称霸 D.战国时期大国争雄

25.(2022·山东枣庄·七年级期末)顺应时势,从富国强兵的需要出发,礼贤下士,推行县制,奖励耕战,“变法以治,更礼以教百姓”的典范是

A.管仲改革 B.商鞅变法 C.北魏孝文帝改革 D.大化改新

26.(2022·山东聊城·七年级期末)改变常常伴随着利益格局的调整,按照商鞅变法的规定,应该获得奖励的人有( )

①勤于耕织的人②经商的人③战场立功的人④固守传统的贵族

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

27.(2022·山东滨州·七年级期末)荀子曾这样评价战国时期各诸侯国军队的战斗力:“齐之技击不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士。”这种现象的出现与商鞅变法中哪项措施有关

A.鼓励耕织 B.严明法度 C.奖励军功 D.确立县制

28.(2022·山东济南·七年级期末)历史图表蕴含着丰富的历史信息。从下表中,你能获取的历史信息是( )

时间 人物 事件

约公元前2070年 禹汤 建立夏朝

约公元前1600年 齐桓公 建立商朝

公元前651年 商鞅 春秋时第一个称霸

公元前356年 人物 进行变法

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.政权分立与民族交融 D.繁荣与开放的时代

29.(2022·山东枣庄·七年级期末)《史记 商君列传》记载:“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立…遂灭商君之家。”这段材料说明( )

A.商鞅变法失败的原因是触犯了奴隶主贵族利益

B.社会改革必须顺应历史潮流

C.太子即位后顺应民心处死商鞅

D.改革可能遇到重重阻力,会付出沉重代价

30.(2022·山东菏泽·七年级期末)战国时期,各诸侯国纷纷变法。其中秦国的变法成效最大,使秦国一跃成为最富强的诸侯国。在秦国实行变法的是

A.商鞅

B.李冰

C.秦穆公

D.晋文公

31.(2022·山东枣庄·七年级期末)商鞅变法的措施中,对后世地方行政制度影响最深远的是

A.奖励军功 B.承认土地私有 C.废除贵族的世袭特权 D.建立县制

32.(2022·山东潍坊·七年级期末)商鞅将秦国乡邑合成三十一县,其长官由国君任免,不能世袭。该举措有利于加强

A.地方权力 B.贵族势力 C.中央集权 D.皇帝权力

33.(2022·山东·成武县实验中学七年级期末)公元前221年,秦完成统一大业,建立秦朝。为秦国统一全国奠定基础的是

A.尊王攘夷 B.统一货币 C.商鞅变法 D.修筑长城

34.(2022·山东菏泽·七年级期末)某校七年级一班同学在学习“商鞅变法”时,排练了形象生动的历史课本剧。下面是四位同学模拟发布的告示,其中不符合史实的一项是( )

A.小华:出生贵族的人,爵位保持世袭 B.小丽:努力种田的人,免除徭役

C.小红:土地属于私有,可自由买卖 D.小强:军功卓著的人,授予爵位

35.(2022·山东济宁·七年级期末)年代尺有助于我们了解事件的先后顺序。为秦国统一全国奠定了基础的历史事件发生在下列哪一阶段

A.A B.B C.C D.D

36.(2022·山东聊城·七年级期末)战国时期有一户人家:老大被国君派往小县为吏,老二在家勤于耕作免除徭役。据此判断这户人家可能生活在( )

A.齐国 B.楚国 C.秦国 D.燕国

37.(2022·山东济宁·七年级期末)公元前350年(秦孝公时期),平民张某一家辛劳耕织,生产了许多粮食和布帛。按照法令,他家可以

A.授予爵位 B.免除徭役 C.赏赐土地 D.免除赋税

38.(2022·山东济宁·七年级期末)学习历史要能正确区分历史事实和历史评价,下列选项中属于历史评价的是

A.1899年,清朝人王懿荣首次发现甲骨文

B.晋文公姓姬名重耳,是晋献公的次子

C.战国时期,今北京地区属于燕国

D.战国时期变法、兼并战争,客观上加速了统一进程

39.(2022·山东菏泽·七年级期末)战国时期的变法使地主阶级的统治代替了奴隶主贵族的统治,在各国的变法中商鞅变法成效最大。下列关于商鞅变法的内容,哪些直接扩大了地主阶级的利益

①允许土地自由买卖 ②改革户籍制度 ③废除贵族的世袭特权 ④确立县制

A.①② B.②③ C.①③ D.③④

40.(2022·山东日照·七年级期末)古代学者在评价某历史人物说“使民内急耕织之业以富国,外重战伐之赏以劝戎(奖励将士),法令必行”。此人最有可能是( )

A.商鞅 B.孔子 C.韩非子 D.老子

41.(2022·山东济宁·七年级期末)中国人民具有伟大梦想精神,中华民族充满变革和开放精神。阅读下列材料,完成相关问题。

材料一 公孙鞅(商鞅)曰:“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼(指社会制度,下同)之循?……各当时而立法,因事而制礼。礼法以时而定,制令各顺其宜,兵甲器备各便其用。臣故曰:治世不一道,便国不必法古。汤、武之王也,不循古而兴;殷、夏之灭也,不易礼而亡。然则反古者未必可非,循礼者未足多是也。君无疑矣。”

——《商君书 更法》

材料二 几千年前,中华民族的先民们就秉持“周虽旧邦,其命维新”的精神,开启了缔造中华文明的伟大实践。自古以来,中国大地上发生了无数变法变革图强运动,留下了“治世不一道,便国不法古”等豪迈宣言。……以数千年大历史观之,变革和开放总体上是中国的历史常态。中华民族以改革开放的姿态继续走向未来,有着深远的历史渊源、深厚的文化根基。

——摘自《习近平在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》(2018年12月18日)

请回答

(1)根据材料一并结合所学回答,公孙鞅是如何做到“礼法以时而定,制令各顺其宜”和“治世不一道,便国不必法古”的?

(2)根据材料二并结合所学,说明“变革和开放总体上是中国的历史常态”。

(3)“治世不一道,便国不必法古”“勤政爱民,亲贤臣,远小人,则国家兴;暴政腐败,亲小人,远贤臣,则国家亡”。请你围绕先秦和秦汉的历史概况,以“治国安邦的中国之道”为主题,写一篇历史小论文。

要求:

①题目自拟,主题明确,观点合理;

②有道德良知,弘扬正能量,符合主流价值观;

③史实准确,史论结合,条理清晰,合乎逻辑,语言流畅,尊重历史规律,富有历史特色和时代气息,字数不少于200字。

42.(2022·山东聊城·七年级期末)阅读下列材料,回答问题

材料一 商鞅变法的内容

政治 1.确立县制,由国君直接派官吏治理

2.废除贵族的世袭特权

3.改革户籍制度,加强对人民的管理

4.严明法度,禁止私斗

经济 1.废除井田制,允许土地自由买卖

2.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

3.统一度量衡

军事 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

——部编版七年级历史上册材料二 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立。公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。商君亡至关下……秦发兵攻商君,杀之于郑黾池。

——司马迁:《史记》(《商君列传》)

材料三 商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧。

——《战国策 秦策一》

(1)据上述材料分析,“宗室贵戚多怨望者”的原因有哪些? 从以商鞅为代表的改革者身上我们能学到什么?

(2)据材料一分析,商鞅变法的意义是什么?

(3)据上述材料和所学知识分析,战国时期以商鞅变法为代表的各国变法改革,对中国历史发展有何深远影响?

43.(2022·山东临沂·七年级期末)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 生产力进步是社会进步的根本动力,生产力决定生产关系。社会进步离不开改革,国家的发展需要改革。

北京人使用的工具 河姆渡人使用骨耜 春秋战国时期农具 牛尊

(1)上图中生产工具的变化反映了什么?材料二 夫商君为孝公“平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地厂,兵休而国富,故秦无敌于天下。”

(2)材料中的商君是谁?这次变法所起的突出作用是什么?

材料三 战国时期,学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说。其中,墨家、儒家、道家、法家等学派的影响最大。各学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说。他们提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,互抨击:同时又相互影响,取长补短。形成了思想文化的繁荣局面。

——人民教育出版社《中国历史七年级上册》

(3)材料三反映了我国战国时期在思想领域出现了什么局面?产生了什么重大影响?

参考答案:

1.C【解析】从题干中的数字变化,我们可以看出国家的数量在不断减少,结合所学知识可知,在春秋战国时期的兼并战争中,诸侯国不断减少,为后来的统一奠定了基础,说明了历史发展出现逐渐趋于统一的趋势,C项符合题意;ABD项是对题干现象的概括,不能反映历史发展的趋势,排除。故选C项。

2.C【解析】晋国是西周时期分封的诸侯国,春秋后期分为韩、赵、魏三国,C项正确;赵国、韩国和魏国是晋国分出的诸侯国,排除A、B和D项。故选C项。

3.D【解析】依据所学知识可知,按照东南西北中的方位,七国分别是齐楚秦燕赵魏韩,最南端的是楚国,D项正确;秦国在西,排除A项;燕国在北,排除B项;齐国在东,排除C项。故选D项。

4.D【解析】依据题干信息可知,战国时期战争规模大,参战兵力多。每个分裂时期的后期,割据政权数目减少,或某些力量的衰弱和某些力量的增长,都为后来的统一提供了方便且人民反对战争,渴望统一,故D正确;ABC题干中未体现,故错误。综上故选D。

5.B【解析】

据示意图可知,经过春秋战国时期争霸和兼并战争诸侯国数量在不断减少,这样直观反映出由分裂到统一的趋势逐渐增强,故B项符合题意;示意图无法体现战争给民众带来的灾难,A排除;示意图没有揭示战争和经济的关系,且战争给经济带来严重破坏,而不是促进经济发展,C排除;示意图一定程度上能反映分封制遭到破坏,但这不是战争带来的最重要的影响,D排除。故选择B。

6.B【解析】结合所学知识可知,春秋战国时期是一个社会大变革时代,B项正确;早期国家的产生是夏商周时期的阶段特征,排除A项;文化昌盛的时代不符合春秋战国时期,排除C项;统一国家的建立是在秦朝,排除D项。故选B项。

7.B【解析】根据图片中的文物可以看到,题干这些文物都与战争有关,结合所学知识可知,春秋战国时期,中国正处于诸侯争霸时期,战争频繁,B项正确;ACD项图片中没有反映出来,排除。故选B项。

8.A【解析】依据所学知识可知,战国时魏国围攻赵国都城邯郸,赵向盟国齐求救。齐威王派田忌率兵救赵,田忌用军师孙膑计,乘魏国精锐部队在赵,国内空虚,引兵攻袭魏都大梁(今河南开封),在魏军从邯郸撤退回救时,乘其疲惫,大败魏军于桂陵(今山东菏泽东北),赵国之围遂解,这次战役又称桂陵之战,后以“围魏救赵”指袭击敌人的后方以迫使进攻之敌撤退的战术,A项正确;秦晋之好是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于春秋·左丘明《左传·僖公二十三年》。"秦晋之好"的原义是春秋时,秦、晋二国世代联姻;后遂以秦晋之好代指两姓联姻的关系,排除B项;破釜沉舟是一个汉语成语,最早出自《史记·项羽本纪》,该成语指把饭锅打破,把渡船凿沉,比喻不留退路,做事果决,排除C项;公元383年,前秦苻坚出兵攻晋,前锋在安徽寿春洛涧被晋军打败。苻坚登寿春城瞭望,看到晋兵布阵严整,又望见八公山上的草木,以为都是晋兵,认为遇到了劲敌,因而感到害怕,后来就用草木皆兵形容神经过敏、疑神疑鬼的惊恐心理,排除D项。故选A项。

9.C【解析】题干提供了关键信息“最早出现的霸主”、“七雄中最后胜出的诸侯国”,结合课本所学分析,春秋五霸中首先称霸的是齐桓公,秦国通过商鞅变法,发展成为战国后期最富强的封建国家,打败了战国七雄中其他的六个国家,成为战国七雄中最后胜出者。故C符合题意;赵国被秦国消灭,故A不符合题意;晋文公文治武功卓著,是春秋五霸中第二位霸主,故B不符合题意;楚庄王是春秋五霸之一。但不是最早的,故D不符合题意;故选C。

10.B【解析】根据所学可知,战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,是闻名世界的防洪灌溉工程。使成都平原获得“天府之国”的美誉。都江堰位于四川省成都市都江堰市灌口镇,是中国建设于古代并使用至今的大型水利工程,被誉为“世界水利文化的鼻祖”,故B项错误;长城在北方,灵渠沟通了湘水和漓水,紫禁城在北京,ACD和成都平原无关,排除;故选B。

11.B【解析】据“六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”及所学知识可知,此联中的“太守”是李冰,最主要贡献是修建都江堰。战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,它既能防洪,又能灌溉,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民,所以B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

12.A【解析】根据“八百里青城沃野,都从太守得来”并结合所学知识可知,这副对联描述的是都江堰。都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。A正确;起到沟通南北作用的是隋朝大运河。B错误;灵渠沟通了湘江和漓江,把长江和珠江两大水系连接起来。C错误;李冰父子是秦国时期蜀郡的郡守,不能巩固隋朝对全国的统治,时间不匹配。D错误。综上故选A。

13.B【解析】结合所学内容可知,战国后期,秦国蜀郡的太守李冰修建都江堰,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,B项正确;铁器和牛耕的推广、商鞅变法的实施和秦朝统一的完成不是成都平原成为“天府之国”的直接原因,排除ACD项。故选B项。

14.C【解析】根据图片及材料“鱼嘴把江水分为内江和外江,内江的江水流入宝瓶口”结合所学可知,这项工程是秦国蜀郡太守李冰修建的都江堰。都江堰疏导洪水,灌溉了成都平原,C项正确;灵渠沟通长江和珠江水系,排除A项;BD项是隋朝大运河的作用,与都江堰的功能无关,排除。故选C项。

15.C【解析】本题考查的是都江堰水利工程。体现了李冰的“工匠精神”。战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑了闻名世界的防洪灌溉工程——都江堰,使成都平原成为“天府之国”。它由“分水鱼嘴”“飞沙堰”“宝瓶口”等部分组成,具有选址合理,设计科学,无坝引水,自流灌溉,工省效宏等特点,充分体现了李冰的“工匠精神”。故C符合题意;大运河是以洛阳为中心,排除A;长城位于北方,排除B;赵州桥位于河北,排除D。故选C。

16.C【解析】试题分析:李冰是战国时期的水利家, 秦昭襄王末年(约公元前256~前251年)为蜀郡守,在今四川省都江堰市(原灌县)岷江出山口处主持兴建了中国早期的灌溉工程都江堰,因而使川西平原富庶起来。上书国君请求变法的是商鞅,任用白起围困赵军的是秦昭王,任用管仲为相改革的是齐恒公。

考点:人教版七年级上册·国家的产生和社会的变革·中华文化的勃兴。

17.D【解析】由所学知识可知,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。宝瓶口是在内江下游人工凿山开出的出水口,引水流入网状的渠道,灌溉农田,D项符合题意,排除A项;分水鱼嘴是在江心修筑的分水堤坝,形似大鱼卧于江中,将岷江分成内江和外江,使江水从两边分流,东边的内江用于灌溉,西边的外江用于排洪,排除B项、C项。故选D项。

18.A【解析】依据年代尺信息并结合所学分析可知,有关秦国的信息,理解正确的是商鞅变法成效显著。战国时期,各诸侯国为了富国强兵,对本国的政治、经济制度进行了不同程度的改革。其中,成效最大的是商鞅在秦国的变法。公元前356年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法,经过商鞅变法,秦国逐步富强起来,国力大增,成为七雄中实力最强大的国家;这为以后秦兼并六国、统一全国打下了坚实的基础,所以A项符合题意。由此分析BCD三项均在年代尺上体现不出来,不符合题意,排除,故选A。

19.B【解析】依据题干“公元前344年,秦国政府下令统一度量衡”和所学知识可知与商鞅变法有关,战国时期,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅在公元前356年和公元前350年,先后两次实行以“废井田、开阡陌,实行县制,奖励耕织和战斗,实行连坐之法”等为主要内容的变法,B项正确;管仲改革发生在春秋时期的齐国,排除A项;文景之治发生在西汉汉文帝、汉景帝时期,排除C项;孝文帝改革发生在南北朝的北魏时期,排除D项。故选B项。

20.D【解析】依据材料“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族”,结合所学可知,商鞅变法实行奖励军功,按军功授爵,促进士兵积极杀敌,增强了秦国战斗力,符合题意,故D项正确;A项是刑罚措施,不符合材料主旨,排除;B项是经济措施,排除;C项是政治措施,均不符合排除。

21.D【解析】结合所学知识可知,商鞅变法的奖励耕战,根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。这项措施的实行,增强了军队战斗力,使秦国倾力向外发展,自然战无不胜。故ABC不符合题意。故选D。

22.D【解析】根据“道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧”可知体现了商鞅变法给秦国带来的变化,这是商鞅变法的影响,故选D;材料反映的是商鞅变法的影响,不是背景、内容和过程,排除ABC。

23.A【解析】根据材料“有军功者,各以率受上爵。……戮力本业耕织致粟帛多者,复其身”结合所学知识可知,材料反映的是奖励耕战,商鞅变法的法令规定,奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权,A符合题意。BCD项材料中没有体现,不符合题意,故选择A。

24.A【解析】“商鞅相孝公,为秦开帝业”意思是:商鞅担任秦孝公的国相,为秦国开启了帝王之业,说明商鞅变法成效巨大,故A符合题意;秦始皇确立皇帝制度,商鞅变法发生在战国时期,材料没有涉及大国争雄,排除BCD。故选A。

25.B【解析】依据题干关键信息“推行县制,奖励耕战”可知本题考点为商鞅变法。B项符合题意;ACD均与题干关键信息不符,故排除ACD。故答案为B。

26.A【解析】根据所学可知商鞅变法的法令规定:奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权,因此按照商鞅变法的规定,应该得到奖励的人是勤于耕织的人和战场立功的人,①③正确;商鞅变法主张重农抑商,②错误;商鞅变法中废除没有军功的旧贵族的特权,④错误。A项正确;BCD项不符合题意,排除。故选A项。

27.C【解析】材料“齐之技击不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士”说明秦国军队战斗力强大,与商鞅变法奖励军功有关,故C符合题意;鼓励耕织有利于发展生产力,使国家富强,排除A;严明法度有益于确立封建统治秩序,排除B;确立县制有利于加强中央集权,排除D。故选C。

28.B【解析】结合材料中的人物、事迹及所学知识等信息可知,夏朝是我国历史上的第一个王朝,属于早期国家;齐桓公和商鞅所处的春秋战国时期,由于生产力的发展,正处于社会变革时期,因此,材料中的信息反映的时代特征是早期国家与社会变革,B项正确;中国境内早期人类与文明的起源指的是原始社会时期,例如元谋人、北京人,黄帝和炎帝时期,A项不符合题意,排除A项;政权分立与民族交融属于三国时期,与题干表格内容无关,排除C项;繁荣与开放的时代指的是隋唐时期,与题干表格内容无关,排除D项。故选B项。

29.D【解析】根据材料可知,商鞅变法因触犯了奴隶主贵族利益,导致旧贵族的不满,新国君即位后商鞅被处死,说明改革可能遇到重重阻力,会付出沉重代价,D项正确;商鞅变法不是因为商鞅被处死而失败,变法使秦国国力大大针对国强,军队战斗力提高,秦国一跃成为最强盛的诸侯国,排除A项;商鞅变法顺应了历史潮流,商鞅被处死并不能说明变法违背了历史发展潮流,排除B项;太子是守旧贵族的代表,排除C项。故选D项。

30.A【解析】依据课本所学可知,战国时期,公元前356年秦孝公任用商鞅进行变法,商鞅变法使秦国经济得到发展,使秦国一跃成为最富强的诸侯国,为以后兼并六国奠定了基础。A项符合题意;战国时期蜀郡郡守李冰主持修建了都江堰。排除B;秦穆公、晋文公在春秋争霸中称霸中原。排除CD。故选择A。

【点睛】“在秦国实行变法的是”是解题的关键,战国时期,由于生产力的发展,新兴地主阶级的势力增强。为适应政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革。在各国的变法中,秦国的商鞅变法成就最大。

31.D【解析】根据所学知识可知,公元前356年,秦孝公任用商鞅实行变法。在制度方面实行了县制,这对后世地方行政制度有最深远的影响,D项正确;A项是军事方面的措施,排除A项;B项是经济角度,排除B项;C项是政治制度方面,排除C项。故选D项。

32.C【解析】根据材料可知,商鞅变法时期地方实行县制,这有利于加强中央集权,故C符合题意;根据材料“长官由国君任免,不能世袭。”,可见地方权力被削弱,打击了贵族的势力,故AB不符合题意;公元前221年,秦王嬴政统一六国之后,建立了第一个封建主义专制主义中央集权,才有了“皇帝”这一称号,商鞅变法时期还没有“皇帝”这一称号,故D不符合题意;故选C。

33.C【解析】据所学可知,秦国的商鞅变法增强了秦国的实力,为秦统一六国奠定了基础,C项正确;据所学可知,齐桓公以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界,通过改革国富国强兵,并召集诸侯葵丘会盟 ,齐桓公成为春秋时期第一个霸主,与材料无关,排除A项;秦始皇统一六国后,采取了统一货币的措施,促进了经济文化交流,排除B项;秦始皇命蒙恬北击匈奴,修筑长城,抵御匈奴的威胁,排除D项。故选C项。

34.A【解析】依据所学知识可知,商鞅变法的法令规定,奖励军功,根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权,因此出生贵族的人,爵位保持世袭不符合史实,A项正确;BCD项都符合史实,不符合题意,排除。故选A项。

35.A【解析】公元前 356年,秦孝公任用商鞅主持变法,经过商鞅变法,秦的国力增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为秦统一全国奠定了基础。公元前356年发生于数轴中A阶段,A项正确;B、C和D阶段不符合商鞅变法的时间, 排除。故选A项。

36.C【解析】根据“老大被国君派往小县为吏,老二在家勤于耕作免除徭役”可得出这是秦国商鞅变法中建立县制和奖励耕织的内容,C项正确;ABD项没有这样的内容,排除ABD项。故选C项。

37.B【解析】根据所学知识可知,公元前356年,商鞅在秦孝公支持下开始变法。法令规定:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族特权。由此可知,题干中“生产了许多粮食和布帛”可以免除徭役。B项正确;“授予爵位”和“赏赐土地”是奖励军功的措施,排除AC项;商鞅变法没有“免除赋税”的条款,排除D项。故选B项。

38.D【解析】根据所学可知,战国时期变法、兼并战争,客观上加速了统一进程,这是对变法历史意义和作用的论述,是结论,是历史评价,D项正确;ABC三项,均是史实的客观陈述,是历史事实,排除。故选D项。

39.C【解析】根据所学可知,地主阶级是随着社会生产力水平不断提高,私田大量开垦,出现的新的阶级。改革前的土地制度是井田制,井田制是土地国有制。商鞅变法废除了井田制,承认了土地以私有制,允许土地自由买卖 ,这对于地主阶级是有利的。在政治上,废除贵族的世袭特权,有利于提高地主阶级地位,有利于地主阶级掌权,①③符合题意,C项正确;改革户籍制度是为了加强对人民的管理,确立县制是为了加强国君的权力,有利于对全国的统治,②④不符合题意,排除A、B、D项。故选C项。

40.A【解析】根据材料“使民内急耕织之业以富国,外重战伐之赏以劝戎(奖励将士),法令必行”,结合所学知识可知,材料反映了商鞅变法中的“奖励耕织和奖励军功”的措施,此人最有可能是商鞅。A项正确;孔子是儒家学派的创始人,其核心思想是“仁”,主张以德治国,排除B项;韩非子是法家学派的代表人物,主张以法治国,建立中央集权专治统治,排除C项;老子是道家学派的创始人,主张无为而治、道法自然,排除D项。故选A项。

41.(1)确立县制;废除旧贵族的世袭特权;严明法度;改革户籍制度;废除井田制;鼓励耕织;奖励军功;统一度量衡等。

(2)齐桓公重用管仲进行改革,提高了齐国经济和军事实力,成为春秋时期第一个霸主;秦孝公重用商鞅变法,一跃成为战国最为强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础;秦朝开创的君主专制制度和加强中央集权制度,为“百代都行秦政制”奠定了基础;这些变革加速了整个社会前进的步伐。

(3)无答案。【解析】(1)本题考查了商鞅变法的措施,结合所学内容进行作答即可。包括确立县制;废除旧贵族的世袭特权;严明法度;改革户籍制度;废除井田制;鼓励耕织;奖励军功;统一度量衡等。

(2)本题要求论证变法改革对中国古代社会进步所起到的推动作用,结合所学内容,根据管仲改革、商鞅变法等内容进行阐述即可。如齐桓公重用管仲进行改革,提高了齐国经济和军事实力,成为春秋时期第一个霸主;秦孝公重用商鞅变法,一跃成为战国最为强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础;秦朝开创的君主专制制度和加强中央集权制度,为“百代都行秦政制”奠定了基础;这些变革加速了整个社会前进的步伐。

(3)本题为开放性试题,没有固定答案。要求围绕先秦和秦汉的历史概况,以“治国安邦的中国之道”为主题,写一篇历史小论文。可根据秦朝巩固统一的措施、汉代加强中央集权和君主专制的各项措施展开阐述即可。

42.(1)废除了旧贵族的世袭特权,打击了旧贵族的势力。不畏强权,勇于改革的精神;与时俱进,勇于创新的精神;严格执法,不怕牺牲的斗争精神等。

(2)使秦国力大为增强,为以后秦国统一全国奠定了基础;确立了新的政治经济制度,顺应了时代发展潮流。

(3)各国也通过变法,废除了旧制度;政治、经济、军事、法制等多方面新制度逐步确立,成为中国历史上一个大变革的时代。

【分析】(1)

材料中“宗室贵戚多怨望者”的原因是商鞅变法规定废除贵族的世袭特权,打击了旧贵族的势力。第二小问根据“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅”等结合所学知识可归纳出不畏强权,勇于改革的精神;与时俱进,勇于创新的精神;严格执法,不怕牺牲的斗争精神等。

(2)

根据材料一“年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革强大,诸侯畏惧”等结合所学知识可知,商鞅变法使秦国力大为增强,为以后秦国统一全国奠定了基础;确立了新的政治经济制度,顺应了时代发展潮流。

(3)

结合所学知识可知,战国时期除了商鞅变法外,各国也通过变法,废除了旧制度;政治、经济、军事、法制等多方面新制度逐步确立,成为中国历史上一个大变革的时代。

43.(1)生产力的发展,反映了人们征服自然的能力不断提高。

(2)商鞅:确立县制,由国君直接派官吏治理。使秦国的国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦的统一奠定了基础。

(3)百家争鸣。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

【解析】(1)

据材料“生产力进步是社会进步的根本动力,生产力决定生产关系。社会进步离不开改革,国家的发展需要改革。”与图片内容,结合所学可知,图中生产工具的变化反映了生产力的发展,反映了人们征服自然的能力不断提高。

(2)

据材料“夫商君为孝公‘平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。”可知,材料中的商君是商鞅,商君变法的措施中,反映中央集权思想的措施是确立县制,由国君直接派官吏治理。这次变法所起的突出作用是使秦国的国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦的统一奠定了基础。

(3)

由材料“战国时期,学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说。”可知,我国战国时期在思想领域出现了百家争鸣局面。关于“影响”,由材料“各学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说”“形成了思想文化的繁荣局面”可知百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰;结合所学,百家争鸣为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史