第5课青铜器与甲骨文 期末试题分类选编2021-2022学年山东省各地七年级历史上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第5课青铜器与甲骨文 期末试题分类选编2021-2022学年山东省各地七年级历史上册(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-11 19:57:14 | ||

图片预览

文档简介

2.5 青铜器与甲骨文

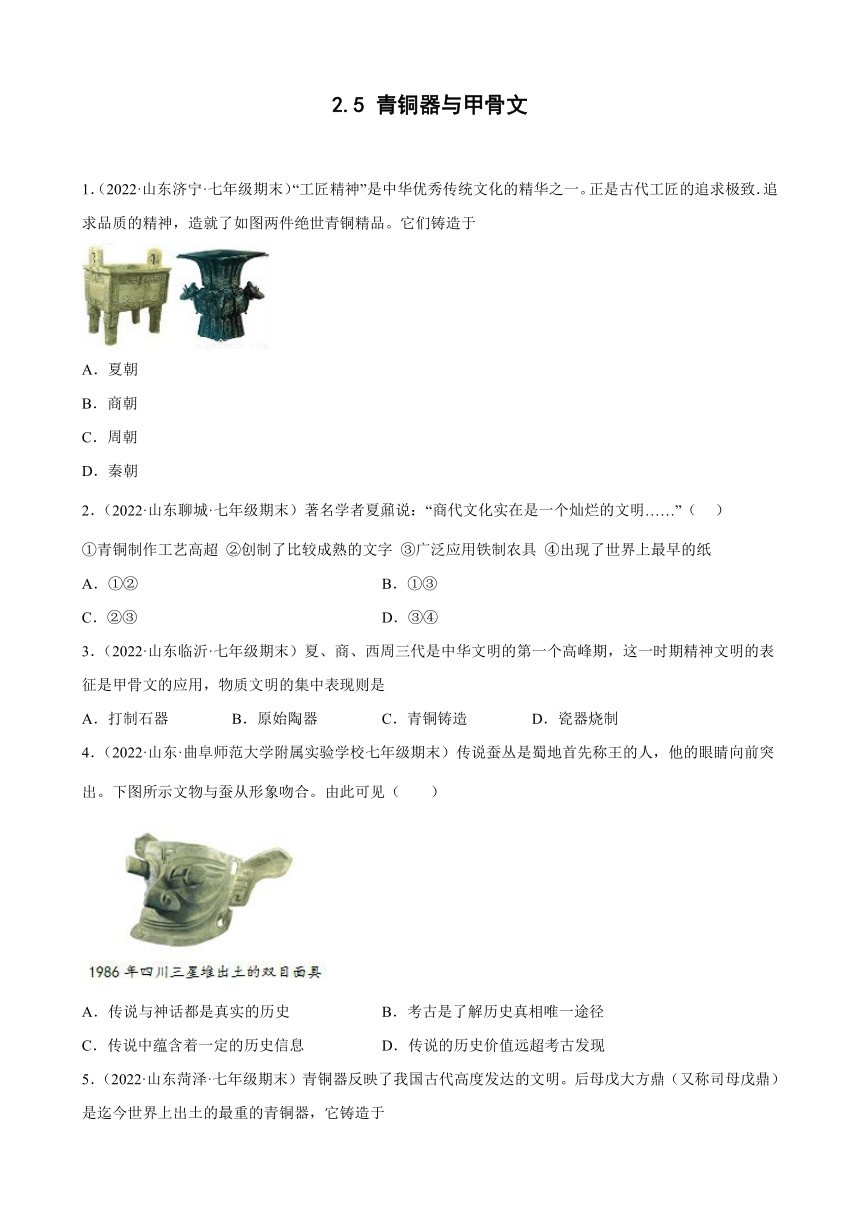

1.(2022·山东济宁·七年级期末)“工匠精神”是中华优秀传统文化的精华之一。正是古代工匠的追求极致.追求品质的精神,造就了如图两件绝世青铜精品。它们铸造于

A.夏朝

B.商朝

C.周朝

D.秦朝

2.(2022·山东聊城·七年级期末)著名学者夏鼐说:“商代文化实在是一个灿烂的文明……”( )

①青铜制作工艺高超 ②创制了比较成熟的文字 ③广泛应用铁制农具 ④出现了世界上最早的纸

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

3.(2022·山东临沂·七年级期末)夏、商、西周三代是中华文明的第一个高峰期,这一时期精神文明的表征是甲骨文的应用,物质文明的集中表现则是

A.打制石器 B.原始陶器 C.青铜铸造 D.瓷器烧制

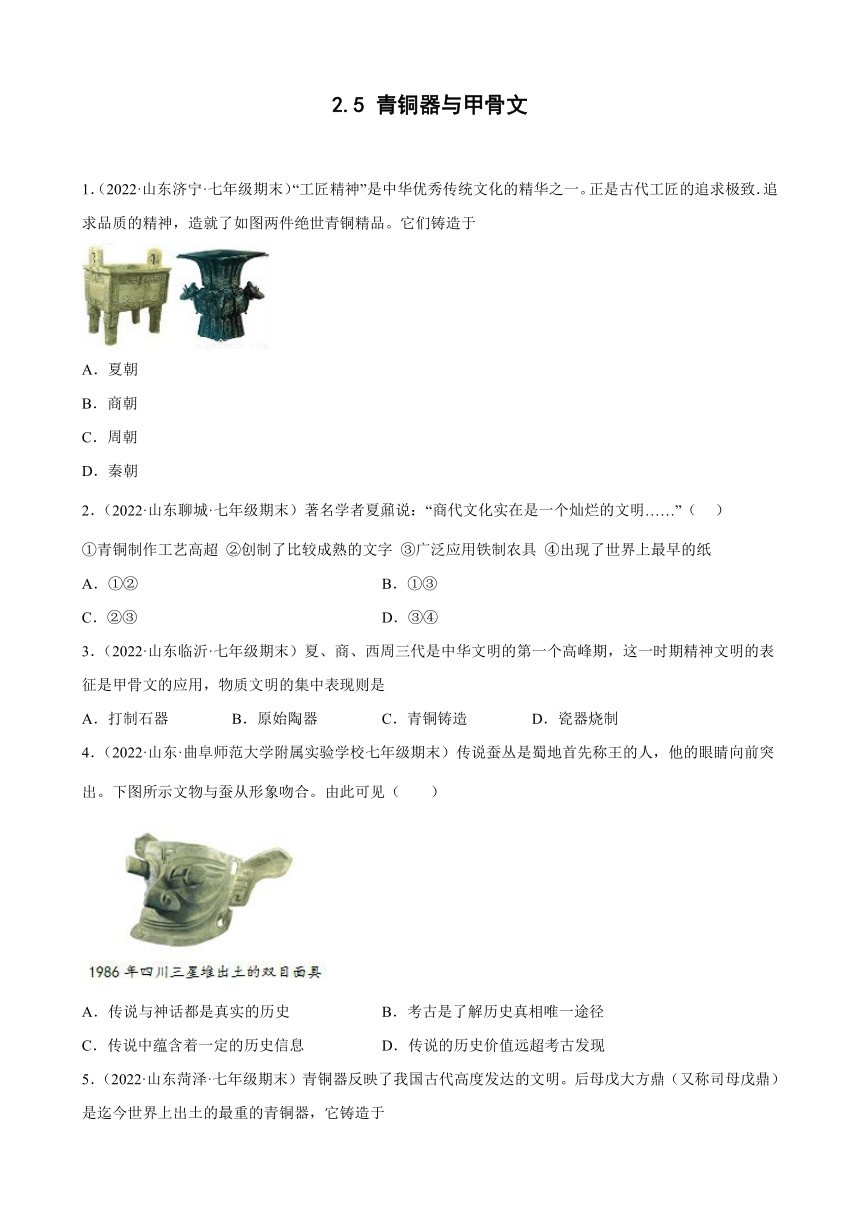

4.(2022·山东·曲阜师范大学附属实验学校七年级期末)传说蚕丛是蜀地首先称王的人,他的眼睛向前突出。下图所示文物与蚕从形象吻合。由此可见( )

A.传说与神话都是真实的历史 B.考古是了解历史真相唯一途径

C.传说中蕴含着一定的历史信息 D.传说的历史价值远超考古发现

5.(2022·山东菏泽·七年级期末)青铜器反映了我国古代高度发达的文明。后母戊大方鼎(又称司母戊鼎)是迄今世界上出土的最重的青铜器,它铸造于

A.商朝

B.西周

C.秦朝

D.汉朝

6.(2022·山东枣庄·七年级期末)下图所示文物又称后母戊鼎,是迄今世界上出土最重的青铜礼器,享有“镇国之宝”的美誉。现为国家级文物,2002年列入禁止出国(境)展览文物名单。该文物

A.是世界上最大最重的青铜器 B.由一位著名的工匠独立铸造

C.是商代铸造的一种青铜礼器 D.现在已被列入出国展览名单

7.(2022·山东枣庄·七年级期末)纪录片《文明》于2018年3月1日首播,作为中国古老文明代表的三星堆青铜人头像、青铜面具惊艳亮相。下列关于我国古代青铜工艺成就的说法,不正确的是

A.原始社会末期已出现铜器 B.青铜器种类繁多,用途广泛

C.四羊方尊是世界现存最大的青铜器 D.青铜铸造业规模宏大组织严密

8.(2022·山东枣庄·七年级期末)如图是我国1964年发行的4枚邮票。据此判断邮票中的器物属于

A.陶器 B.瓷器 C.青铜器 D.铁器

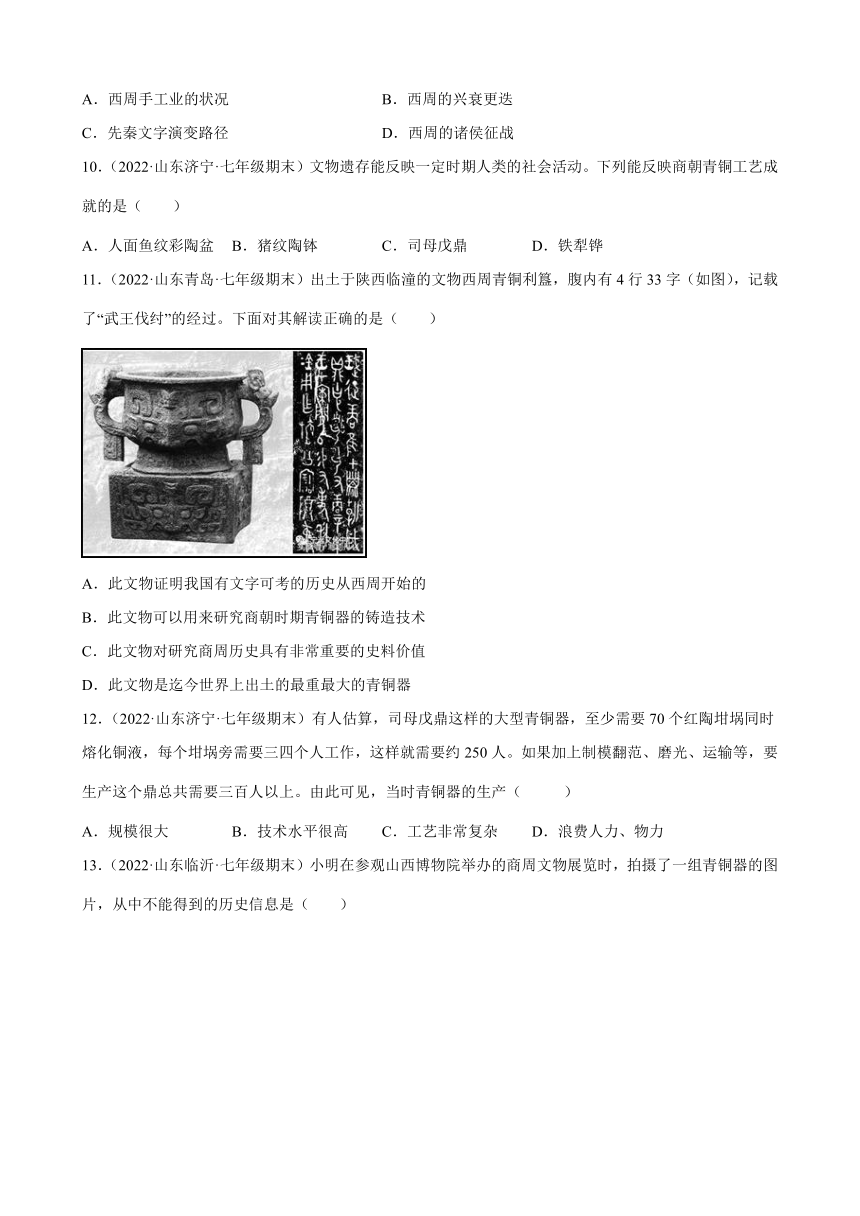

9.(2022·山东临沂·七年级期末)下图所示利簋是已发现的最早的西周青铜器之一,腹内铭文记述了周武王在牧野伐纣的过程。从历史研究的价值来看,该文物不能用于研究( )

A.西周手工业的状况 B.西周的兴衰更迭

C.先秦文字演变路径 D.西周的诸侯征战

10.(2022·山东济宁·七年级期末)文物遗存能反映一定时期人类的社会活动。下列能反映商朝青铜工艺成就的是( )

A.人面鱼纹彩陶盆 B.猪纹陶钵 C.司母戊鼎 D.铁犁铧

11.(2022·山东青岛·七年级期末)出土于陕西临潼的文物西周青铜利簋,腹内有4行33字(如图),记载了“武王伐纣”的经过。下面对其解读正确的是( )

A.此文物证明我国有文字可考的历史从西周开始的

B.此文物可以用来研究商朝时期青铜器的铸造技术

C.此文物对研究商周历史具有非常重要的史料价值

D.此文物是迄今世界上出土的最重最大的青铜器

12.(2022·山东济宁·七年级期末)有人估算,司母戊鼎这样的大型青铜器,至少需要70个红陶坩埚同时熔化铜液,每个坩埚旁需要三四个人工作,这样就需要约250人。如果加上制模翻范、磨光、运输等,要生产这个鼎总共需要三百人以上。由此可见,当时青铜器的生产( )

A.规模很大 B.技术水平很高 C.工艺非常复杂 D.浪费人力、物力

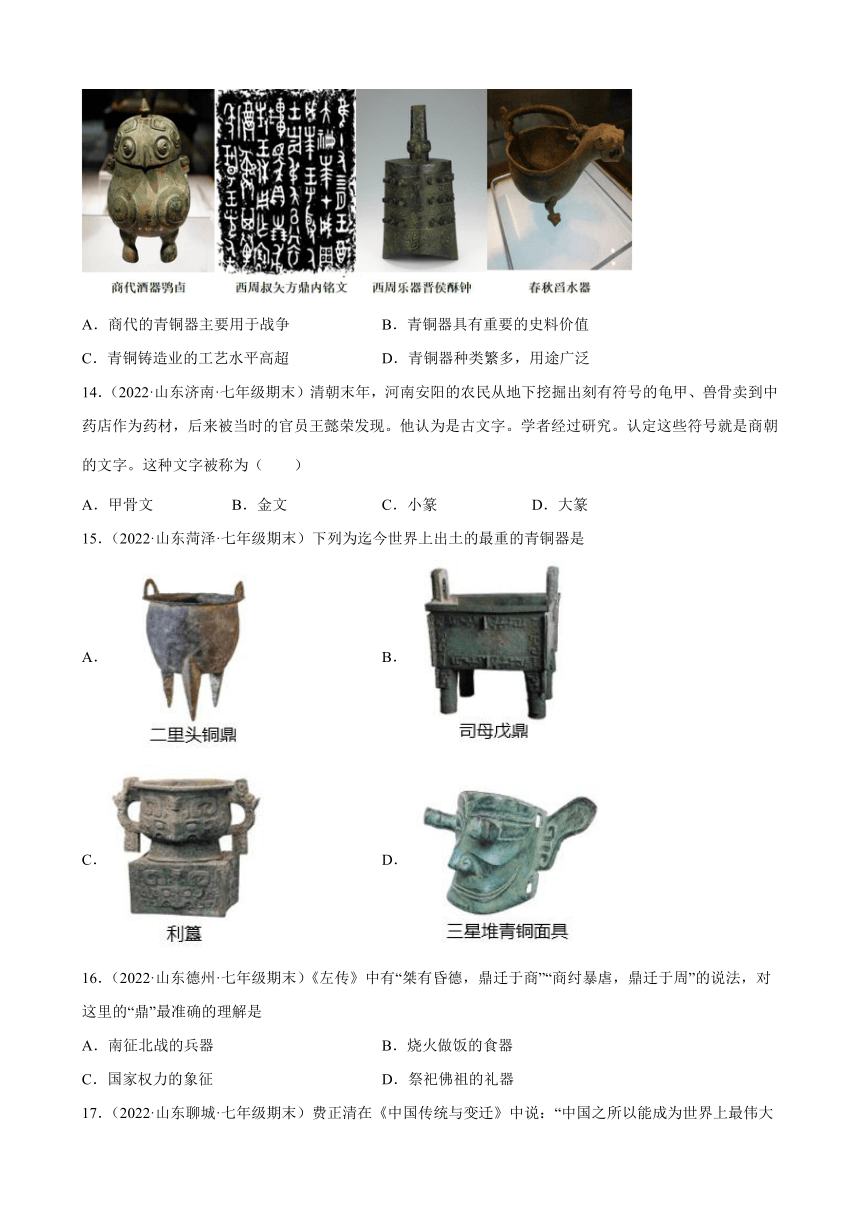

13.(2022·山东临沂·七年级期末)小明在参观山西博物院举办的商周文物展览时,拍摄了一组青铜器的图片,从中不能得到的历史信息是( )

A.商代的青铜器主要用于战争 B.青铜器具有重要的史料价值

C.青铜铸造业的工艺水平高超 D.青铜器种类繁多,用途广泛

14.(2022·山东济南·七年级期末)清朝末年,河南安阳的农民从地下挖掘出刻有符号的龟甲、兽骨卖到中药店作为药材,后来被当时的官员王懿荣发现。他认为是古文字。学者经过研究。认定这些符号就是商朝的文字。这种文字被称为( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.大篆

15.(2022·山东菏泽·七年级期末)下列为迄今世界上出土的最重的青铜器是

A. B.

C. D.

16.(2022·山东德州·七年级期末)《左传》中有“桀有昏德,鼎迁于商”“商纣暴虐,鼎迁于周”的说法,对这里的“鼎”最准确的理解是

A.南征北战的兵器 B.烧火做饭的食器

C.国家权力的象征 D.祭祀佛祖的礼器

17.(2022·山东聊城·七年级期末)费正清在《中国传统与变迁》中说:“中国之所以能成为世界上最伟大的国家之一,有一部分应该归功于他们的文字。”我国最早出现的文字是

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

18.(2022·山东济宁·七年级期末)它上承原始刻绘符号,后启青铜铭文,现代汉字由它演变而来。材料中的“它”是

A.甲骨文

B.金文

C.小篆

D.隶书

19.(2022·山东枣庄·七年级期末)“至于商朝的历史,则因有近代殷墟出土的遗物以为佐证,已大体可以列入信史的范围。”下列出土的遗物可以佐证商朝历史的是

A.棉纺织品

B.景德镇的瓷器

C.刻有文字的甲骨

D.圆形方孔半两钱

20.(2022·山东·成武县实验中学七年级期末)文字的诞生是人类进入文明社会的重要标志,是精神文明的重大成果。我国早在商朝时期便有了体系较为完整的文字。商朝“体系较为完整的文字”是指( )

A.甲骨文 B.小篆 C.隶书 D.草书

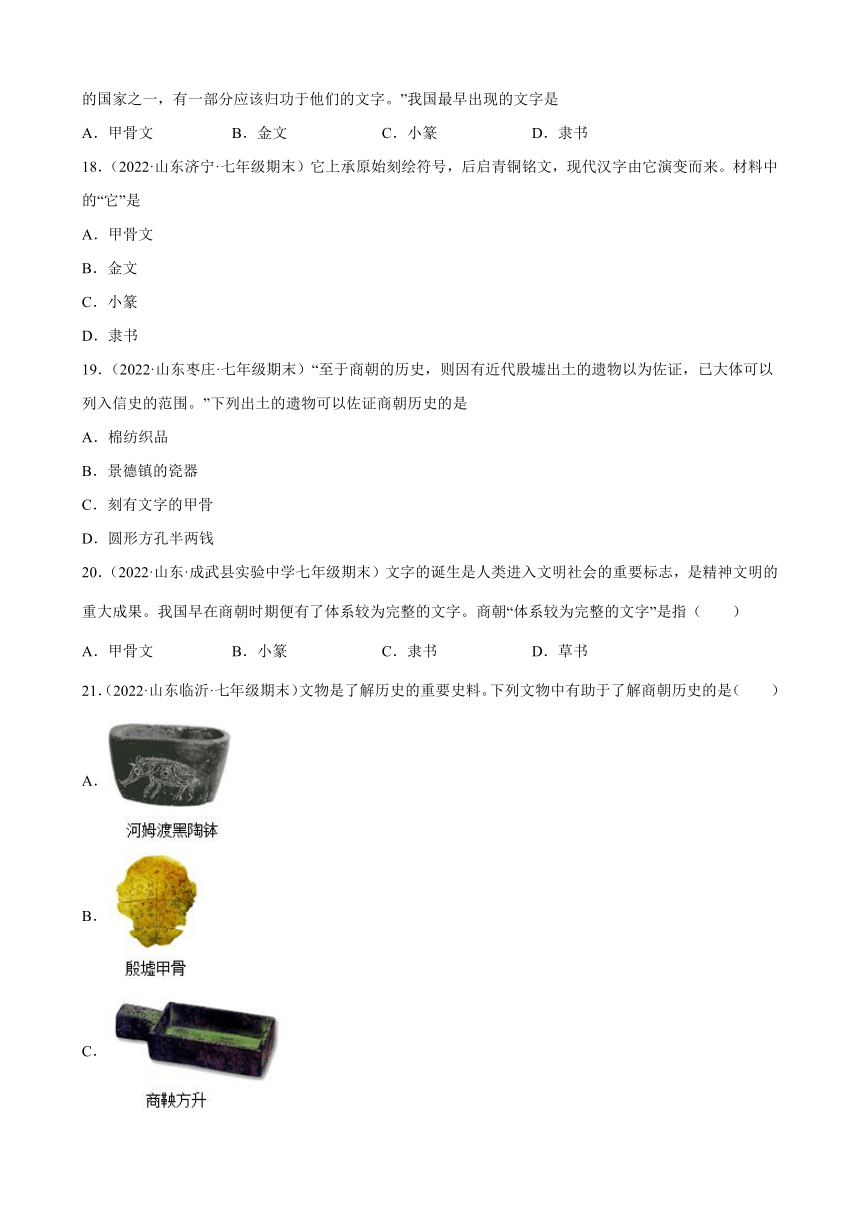

21.(2022·山东临沂·七年级期末)文物是了解历史的重要史料。下列文物中有助于了解商朝历史的是( )

A.

B.

C.

D.

22.(2022·山东·曲阜师范大学附属实验学校七年级期末)研究历史离不开文字资料。目前所知,我国有文字可考的历史开始于( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.秦朝

23.(2022·山东临沂·七年级期末)歌曲《中国字》中唱到:“上中下,人口手,弓车舟,坐立走,中国人写中国字有中国心有中国情……”迄今为止发现最早的“中国字”是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

24.(2022·山东聊城·七年级期末)《尚书》记载:“惟殷先人,有典有册。”意思是说,殷朝的先人,就已经有书册了。这里书册的材料是( )

A.竹简 B.丝帛 C.青铜器 D.龟甲或兽骨

25.(2022·山东日照·七年级期末)下图是2019年国家博物馆开展的“证古泽今——( )文化展”的展品之一,它承载着三千多年前的历史信息。以上括号内应为

A.甲骨文 B.青铜器 C.竹简 D.丝帛

26.(2022·山东济南·七年级期末)商朝盛行占卜。商人占卜时,先将龟甲或兽骨刮削整治,然后在背面钻孔凿槽,用火灼烧,卜者根据正面出现裂纹的密度、方向判断吉凶行止。占卜完毕,将经过概括地写成卜辞,刻在龟甲或兽骨上备查。以上情形有助于我们了解( )

A.青铜器 B.甲骨文 C.造纸术 D.印刷术

27.(2022·山东日照·七年级期末)著名学者夏鼐说:“商朝文化实在是一个灿烂的文明。”能证明这一观点的是商代( )

①青铜制作工艺高超 ②创造了比较成熟的文字 ③出现玉器 ④出现了鱼纹彩陶盆

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

28.(2022·山东济宁·七年级期末)为推进中小学书法教育,传承中华民族优秀文化,教育部制定《中小学书法教育指导纲要》,指出:初中学生可以尝试学习隶书、行书等其他字体。以下关于“马”字的不同字体,对应正确的是?

A.隶书楷书行书小篆

B.小篆楷书隶书行书

C.楷书隶书小篆行书

D.隶书楷书小篆行书

29.(2022·山东青岛·七年级期末)2021年1月,殷墟“亮相”《国家宝藏》,展示了YH127窖穴,这个窖穴里出土卜辞甲骨共17096片,这是殷墟历次科学发掘以来出土甲骨最多的一次,这些甲骨上记载的内容极为丰富被称为中国古代最早的“档案库”。中国最早的文字档案出现( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.东周

30.(2022·山东滨州·七年级期末)郭沫若说“一片甲骨惊天下”,“惊”主要体现在甲骨文是( )

A.世界上最早的文字

B.刻在龟甲和牛羊兽骨上的文字

C.清朝人王懿荣首次发现的

D.我国发现的古代文字中年代最早的文字

31.(2022·山东枣庄·七年级期末)2021年由中央广播电视总台推出的大型文化节目《典籍里的中国》的开篇引用了《尚书》中“惟股先人,有共有册”这一句话。意思是:当时的殷朝(商朝)的先人,就已经有书册了,请问当时人们使用的文字主要是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

32.(2022·山东济宁·七年级期末)文字是文明的重要标志,书写材料的进步也推动着文明的发展。阅读材料,回答问题。

【中国古代文字的起源】

材料一 中国古代有仓颉造字的传说。仓颉有四只眼睛,放出灵光,他抬头探看星辰,低头考察龟背的花纹、山川的起伏,根据自然现象便发明创造了文字。

——摘编自袁珂《中国神话传说》

材料二 1984年,考古工作者在山西陶寺遗址(距今约4000多年前)出土了一件陶扁壶,正面有一“文”

字。此字与甲骨文和金文中的“文”字在形体和结构上都十分相似。后来又出土了一件陶扁壶残片。

(见下图)这些陶器上的“文字”(刻画符号)与后来成熟的文字有一定的渊源关系。

——摘编自许宏《何以中国—公元前2000年的中原图景》

(1)材料一与材料二都和中国古代文字起源相关,你认为哪一则材料更可信 你的理由是什么

【中国古代文字的成熟】

材料三下图文物出土于河南省安阳殷墟,这种刻写在龟甲或兽骨上的文字称为甲骨文。已发现的甲骨文单字总共有4500个左右,这种文字使用了象形、指示、会意、形声、假借等多种造字方法。其中象形是最基本的造字方法,形声最为进步,今天的汉字绝大多数是形声字。

——摘编自刘炜《中华文明传真》

(2)依据材料三,推测这一文物属于哪一朝代 为什么说甲骨文是一种比较成熟的文字

材料四下图文物上的文字大意为:一名叫壳的卜官(掌管占卜的官员)问:有没有灾祸 唉!有灾祸有(噩)梦。五日后,王在祭祖先时,在庭院摔了一跤。

——摘编自陈梦家《殷墟卜辞综述》

(3)依据材料四,说说这件文物在当时的主要用途是什么

参考答案:

1.B【解析】根据所学知识可知,青铜文化是中国先进文化的一种重要表现,商周时代,青铜铸造进入繁荣时期。商朝的青铜器制造规模大,技艺精湛,品种多,图中的司母戊鼎是世界上现存最大的青铜器,四羊方尊造型奇特,是商朝灿烂辉煌的青铜文明的代表,是青铜器中的精品。B符合题意。由此可知ACD不符合题意,故选B。

2.A【分析】【考点定位】人教新课标七年级上册 国家的产生和社会的变革 夏、商、西周的兴亡

【解析】请在此输入详解!

【点睛】试题分析:春秋时期铁器开始在农业上使用,提高了生产效率,标志着社会生产力的显著提高;出现了世界上最早的纸是在西汉;所以③④不是商朝的成就。商朝青铜制作工艺高超是青铜文明的灿烂时期;商朝创制了比较成熟的文字——甲骨文;故选A。

3.C【解析】依据所学知识,夏、商、西周时期物质文明的集中表现是青铜铸造业的发达,青铜器种类丰富,数量众多,制作工艺高超,被誉为青铜时代,C正确,D排除;打制石器、原始陶器是在原始社会时期,AB排除。故选C。

4.C【解析】据题意可知,图示文物与传说中蚕丛的形象吻合,二者能够相互印证,说明传说中蕴含着一定的历史信息,故选C;传说和神话不一定都是真实的历史,排除A;B项说法过于绝对,排除;传说的价值不一定超过考古发现,排除D。

5.A【解析】司母戊鼎出土于黄河流域的河南安阳,是商王祖庚或祖甲为祭祀其母戊所制,是商周时期青铜文化的代表作,反映了中国青铜铸造的超高工艺和艺术水平,司母戊鼎是迄今世界上出土最大、最重的青铜礼器,享有“镇国之宝”的美誉,A符合题意;后母戊大方鼎不是西周时期铸造,B不符合题意;秦朝和汉朝与题干信息不符合,C和D不符合题意。故选A。

6.C【解析】后母戊鼎是商朝是铸造的青铜器,主要是用于祭祀使用,属于礼器。故C符合题意;后母戊鼎是世界上最重的青铜器,不是最大,排除A;该青铜器至少由两、三百人铸造而成,排除B;2002年列入禁止出国(境)展览文物名单,排除D。故选C。

7.C【解析】依据所学可知,商朝是我国青铜文化灿烂的时期,著名的青铜器有司母戊鼎和四羊方尊。其中司母戊鼎是世界现存最大的青铜器,故C表述错误,符合题意;原始社会末期已出现铜器、青铜器种类繁多,用途广泛、青铜铸造业规模宏大组织严密,故ABD表述正确,不合题意。故此题选C。

8.C【解析】根据材料信息可知,邮票中的器物是商周时期著名的青铜器造型,有司母戊鼎、四羊方尊等,C项正确;材料内容主要体现了商周时期著名青铜器皿,不是体现陶器,A项错误;司母戊鼎、四羊方尊等是商周时期著名青铜器的代表,而不是瓷器,B项错误;材料所述邮票中的器物是青铜器,而不是铁器,D项错误。

9.D【解析】根据所学可知,诸侯是西周建立后实行分封制的产物,武王伐纣时还没有分封制,D项符合题意;利簋是西周青铜器,可以用于研究西周的青铜铸造这一手工业状况,A项排除;腹内铭文记述了周武王在牧野伐纣的过程,可以此了解西周的兴衰更迭,排除B项;腹内铭文属于先秦文字,可以了解先秦文字演变路径,排除C项。故选D项。

10.C【解析】依据所学可知,殷墟出土的司母戊鼎,是商朝青铜器的代表作,是目前世界上已发现的最大的青铜器,C项正确;人面鱼纹彩陶盆反映的是半坡原始居民的生活,排除A项;猪纹陶钵反映了河姆渡原始居民的生活,排除B项;春秋战国时期广泛使用铁犁铧,排除D项。故选C项。

11.C【解析】依据所学可知,史料分为文字史料、实物史料、口头史料等类型。其中实物史料是指历史遗留下来的各种遗迹、遗址、出土文物等;文字史料指人物传记、史书、报刊等;就史料的真实性和史学研究而言价值最大的是文物。利簋可作为研究当时历史的一手资料。故C符合题意;甲骨文,是中国的一种古老文字,是目前我们能见到的最早的成熟汉字,主要指中国商朝晚期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字,是中国及东亚已知最早的成体系的商代文字的一种载体。甲骨文,是中华道统的文字之一。故A不符合题意;此文物可以用来研究西周而非商朝时期青铜器的铸造技术,故B不符合题意;司母戊鼎是迄今世界上出土最大、最重的青铜礼器,享有“镇国之宝“的美誉,故D不符合题意;故选C。

12.A【解析】依据材料“至少需要70个红陶坩埚”、“每个坩埚旁需要三四个人工作,这样就需要约250人”、“要生产这个鼎总共需要三百人以上”,可见,当时青铜器的生产规模很大,A项正确;BCD项在题干中没有体现,排除。故选A项。

13.A【解析】观察材料中的四幅图片,结合所学可知,我国原始社会末期已出现青铜器,夏朝时种类逐渐增多。商朝是青铜文化的灿烂时期,青铜器生产规模大,品种多,工艺水平高超。青铜器具有重要的史料价值,青铜铸造业的工艺水平高超,青铜器种类繁多,用途广泛。商代的青铜器主要用于战争在题干图片中不能体现,A项符合题意;而BCD项信息可从图片中得到,排除BCD项。故选A项。

14.A【解析】商周时期刻在龟甲和牛羊等兽骨上的文字被称为“甲骨文”。是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。1899年,清朝人王懿荣首次发现。A项正确;金文是刻在青铜器上的,排除B项;CD项不是王懿荣发现的,排除CD项。故选A项。

15.B【解析】根据所学知识可知,到商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物。如司母戊鼎,是迄今世界上出土的最重的青铜器,重达832.84千克,B项正确;二里头铜鼎不是迄今世界上出土的最终的青铜器,排除A项;利簋是已发现的最早的西周青铜器之一,排除C项;三星堆青铜面具是全世界体量最大青铜面具,排除D项。故选B项。

16.C【解析】根据材料“桀有昏德,鼎迁于商;商纣暴虐,鼎迁于周”,并结合所学可知,“鼎”在当时的用途是礼器,是国家权力的象征,C项正确;材料未体现“鼎”是“南征北战的兵器”,排除A项;“烧火做饭的食器”与材料主旨不符,排除B项;佛教当时尚未传入中国,排除D项。故选C项。

17.A【解析】试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,商代的甲骨文是我国最早的文字,是目前已知的最早的成熟的汉字。金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文,小篆是由大篆省略改变而来的一种字体,产生于战国后期的秦国,通行于秦代和西汉前期。隶书由篆书发展而来,隶书起源于战国。所以答案选A

考点:人教版新课标七年级历史上册 国家的产生和社会的变革 中华文化的勃兴(一)。

18.A【解析】依据题干“现代汉字由它演变而来”的信息,结合所学可知,汉字的形体指汉字的书写体态,现代汉字由甲骨文演变而来的,甲骨文是中国最古老的文字,上承原始刻绘符号,后启青铜铭文,A项符合题意;金文、小篆、隶书是汉字以后的演变形式,BCD三项的内容不符合题意,排除;故选A。

;

19.C【解析】根据所学知识可知,殷墟青铜器的考古发掘可以让我们了解到商朝迁都到殷以后的社会状况,尤其是青铜器制造业得到了发展,已经具有相当大的规模。殷墟甲骨文是中国已知最早的比较成熟的文字,可以为研究殷商的历史提供确凿的证据。所以C符合题意,ABD项均不是商朝时期的,不符合题意,故选择C。

20.A【解析】结合所学知识可知,商朝甲骨文的出现标志着我国汉字形成较为完整的体系,A项正确;小篆是秦朝的官方字体,排除;隶书是汉朝时期推行的字体,C项排除;草书大约形成于汉朝,D项排除。故选A。

21.B【解析】依据课本所学可知,甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。因为受战乱、环境变化等因素的影响,商朝多次迁都,到商王盘庚迁到殷。因此商朝又叫殷朝。B项符合题意;原始社会的河姆渡原始居民已会制造陶器和玉器,黑陶器、猪纹陶钵等,排除A项;战国时期秦国的商鞅实行变法,商鞅方升是变法时颁布的标准量器。排除B项;秦朝废除六国的货币,以圆形方孔半两钱作为标准。排除D项;故选择B。

【点睛】“商朝历史”是解题的关键,甲骨文是商朝人刻在龟甲或兽骨上的文字;商朝因都城后迁到殷墟,因此商朝又叫殷朝。

22.B【解析】根据所学可知商朝人把文字刻在龟甲上或者兽骨上,这种文字已经具备汉子结构的基本形式,是一种比较成熟的文字,被称为“甲骨文”,因此我国有文字可考的历史开始于商朝,故选B;ACD不符合题意,排除。

23.A【解析】商朝人把文字刻写在龟甲或者兽骨上面,这种文字已经具备汉字结构的基本形式,是迄今为止发现最早的“中国字”被称为“甲骨文”,故选A;金文是汉字的一种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文,也叫钟鼎文,故排除B;春秋战国时期,诸侯割据,各国的汉字出现了简繁不一,一字多形的情况,秦始皇灭六国后,下令以秦国的“小篆”作为标准,统一全国文字,故排除C;隶书是一种汉字字体,由篆书简化演变而成,汉朝的隶书笔画比较简单,是汉朝通行的字体,故排除D。

24.D【解析】根据题干信息“殷朝的先人,就已经有书册了”,结合所学知识可知,商王盘庚时迁到殷时,历史上称为殷商时期,由于商朝时期的文字是刻在龟甲或兽骨上的,通过这些记录来反映商王的活动和商朝政、治经济情况;所以殷朝书册的材料应该是龟甲或兽骨;因此只有选项D符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

【点睛】解题的关键是学生通过朝代名称变化来分析历史现象的能力。因为商朝多次迁都,到商王盘庚时迁到殷,此后保持了相对的稳定,这段商代时期历史上称为殷朝,由于甲骨卜辞(刻在龟甲或兽骨上的文字)记录反映了商王的活动和商朝政、治经济情况;所以殷朝书册的材料应该是龟甲或兽骨。

25.A【解析】依据所学可知,题干图片反映的是甲骨文。清末发现的刻在龟甲和兽骨上的文字被称为甲骨文。甲骨文主要记载商朝的政治、经济、祭祀等活动。甲骨文是一种比较成熟的文字,目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始,故A符合题意;题干没有涉及青铜器、 竹简、 丝帛,故BCD排除。故此题选A。

26.B【解析】根据所学和材料“商朝、龟甲或兽骨、判断吉凶行止、卜辞”可知,这是在介绍甲骨文,故B符合题意;青铜器是商代手工业技术的代表,造纸术在汉代,活字印刷术在宋代,故ACD均不符合题意。故选B。

27.A【解析】根据材料并结合所学可知,商朝时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且工艺高超,所以①符合题意;商朝的甲骨文已经具备了汉字结构的基本形式,是一种比较成熟的文字,所以②符合题意,由此可知,①②均符合题意,A项正确;新时期时代晚期就出现了玉器,所以③不符合题意,排除B、C项;;鱼纹彩陶盆出土于原始社会的半坡遗址,所以④不符合题意,排除D项。故选A项。

28.D【分析】

【解析】依据所学可知,小篆是秦统一六国文字后的通用文字;隶书是汉代通用文字;行书是一种统称,分为行楷和行草两种。它在楷书的基础上发展起源的,介于楷书、草书之间的一种字体,因此它不像草书那样潦草,也不像楷书那样端正;题干图片字体对应的是隶书、楷书、小篆、行书。D项符合题意,故此题选D。

29.B【解析】依据题干信息“殷墟”“甲骨”并结合所学可知,殷墟是指中国商朝后期都城遗址。考古者在殷墟的发现了龟甲和兽骨上契刻的文字,称之为甲骨文,这是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,B项正确;排除ACD项。故选B项。

30.D【解析】根据所学知识可知,商周时期刻在龟甲和牛羊等兽骨上的文字被称为“甲骨文”。是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。D项正确;甲骨文不是世界上最早的文字,排除A项;BC项的内容并不是“惊”的主要体现,排除BC项。故选D项。

31.A【解析】根据所学可知,甲骨文,是我们能见到的最早的成熟汉字,主要指中国商朝晚期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字,是中国及东亚已知最早的成体系的商代文字的一种载体,A项正确;金文、小篆、隶书均由甲骨文演化而来,排除BCD三项。故选A项。

32.(1)材料二更可信;原始人类都生活在远古时期,没有文字记载,因此要获得他们生产生活的第一手资料,最重要的途径是考古挖掘,材料二属于考古发现。

(2)商代;甲骨文的造字方法有象形、指事、会意、形声、假借;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系完整的文字,对中国文字的形成和发展有深远影响,所以说甲骨文是一种比较成熟的文字。

(3)祭祀、占卜。【解析】(1)第一问依据所学可知,我认为材料二更可信;第二问依据所学可知,原始人类都生活在远古时期,没有文字记载,因此要获得他们生产生活的第一手资料,最重要的途径是考古挖掘,材料二属于考古发现。

(2)第一问依据材料信息“河南省安阳殷墟”可知,这一文物属于商代;第二问依据材料信息“已发现的甲骨文单字总共有4500个左右,这种文字使用了象形、指示、会意、形声、假借等多种造字方法。其中象形是最基本的造字方法,形声最为进步,今天的汉字绝大多数是形声字”可知,甲骨文的造字方法有象形、指事、会意、形声、假借;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系完整的文字,对中国文字的形成和发展有深远影响,所以说甲骨文是一种比较成熟的文字。

(3)依据材料信息“一名叫壳的卜官(掌管占卜的官员)问:有没有灾祸 唉!有灾祸有(噩)梦。五日后,王在祭祖先时,在庭院摔了一跤”可知,此内容反映了甲骨文在当时主要的用途是祭祀、占卜。

1.(2022·山东济宁·七年级期末)“工匠精神”是中华优秀传统文化的精华之一。正是古代工匠的追求极致.追求品质的精神,造就了如图两件绝世青铜精品。它们铸造于

A.夏朝

B.商朝

C.周朝

D.秦朝

2.(2022·山东聊城·七年级期末)著名学者夏鼐说:“商代文化实在是一个灿烂的文明……”( )

①青铜制作工艺高超 ②创制了比较成熟的文字 ③广泛应用铁制农具 ④出现了世界上最早的纸

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

3.(2022·山东临沂·七年级期末)夏、商、西周三代是中华文明的第一个高峰期,这一时期精神文明的表征是甲骨文的应用,物质文明的集中表现则是

A.打制石器 B.原始陶器 C.青铜铸造 D.瓷器烧制

4.(2022·山东·曲阜师范大学附属实验学校七年级期末)传说蚕丛是蜀地首先称王的人,他的眼睛向前突出。下图所示文物与蚕从形象吻合。由此可见( )

A.传说与神话都是真实的历史 B.考古是了解历史真相唯一途径

C.传说中蕴含着一定的历史信息 D.传说的历史价值远超考古发现

5.(2022·山东菏泽·七年级期末)青铜器反映了我国古代高度发达的文明。后母戊大方鼎(又称司母戊鼎)是迄今世界上出土的最重的青铜器,它铸造于

A.商朝

B.西周

C.秦朝

D.汉朝

6.(2022·山东枣庄·七年级期末)下图所示文物又称后母戊鼎,是迄今世界上出土最重的青铜礼器,享有“镇国之宝”的美誉。现为国家级文物,2002年列入禁止出国(境)展览文物名单。该文物

A.是世界上最大最重的青铜器 B.由一位著名的工匠独立铸造

C.是商代铸造的一种青铜礼器 D.现在已被列入出国展览名单

7.(2022·山东枣庄·七年级期末)纪录片《文明》于2018年3月1日首播,作为中国古老文明代表的三星堆青铜人头像、青铜面具惊艳亮相。下列关于我国古代青铜工艺成就的说法,不正确的是

A.原始社会末期已出现铜器 B.青铜器种类繁多,用途广泛

C.四羊方尊是世界现存最大的青铜器 D.青铜铸造业规模宏大组织严密

8.(2022·山东枣庄·七年级期末)如图是我国1964年发行的4枚邮票。据此判断邮票中的器物属于

A.陶器 B.瓷器 C.青铜器 D.铁器

9.(2022·山东临沂·七年级期末)下图所示利簋是已发现的最早的西周青铜器之一,腹内铭文记述了周武王在牧野伐纣的过程。从历史研究的价值来看,该文物不能用于研究( )

A.西周手工业的状况 B.西周的兴衰更迭

C.先秦文字演变路径 D.西周的诸侯征战

10.(2022·山东济宁·七年级期末)文物遗存能反映一定时期人类的社会活动。下列能反映商朝青铜工艺成就的是( )

A.人面鱼纹彩陶盆 B.猪纹陶钵 C.司母戊鼎 D.铁犁铧

11.(2022·山东青岛·七年级期末)出土于陕西临潼的文物西周青铜利簋,腹内有4行33字(如图),记载了“武王伐纣”的经过。下面对其解读正确的是( )

A.此文物证明我国有文字可考的历史从西周开始的

B.此文物可以用来研究商朝时期青铜器的铸造技术

C.此文物对研究商周历史具有非常重要的史料价值

D.此文物是迄今世界上出土的最重最大的青铜器

12.(2022·山东济宁·七年级期末)有人估算,司母戊鼎这样的大型青铜器,至少需要70个红陶坩埚同时熔化铜液,每个坩埚旁需要三四个人工作,这样就需要约250人。如果加上制模翻范、磨光、运输等,要生产这个鼎总共需要三百人以上。由此可见,当时青铜器的生产( )

A.规模很大 B.技术水平很高 C.工艺非常复杂 D.浪费人力、物力

13.(2022·山东临沂·七年级期末)小明在参观山西博物院举办的商周文物展览时,拍摄了一组青铜器的图片,从中不能得到的历史信息是( )

A.商代的青铜器主要用于战争 B.青铜器具有重要的史料价值

C.青铜铸造业的工艺水平高超 D.青铜器种类繁多,用途广泛

14.(2022·山东济南·七年级期末)清朝末年,河南安阳的农民从地下挖掘出刻有符号的龟甲、兽骨卖到中药店作为药材,后来被当时的官员王懿荣发现。他认为是古文字。学者经过研究。认定这些符号就是商朝的文字。这种文字被称为( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.大篆

15.(2022·山东菏泽·七年级期末)下列为迄今世界上出土的最重的青铜器是

A. B.

C. D.

16.(2022·山东德州·七年级期末)《左传》中有“桀有昏德,鼎迁于商”“商纣暴虐,鼎迁于周”的说法,对这里的“鼎”最准确的理解是

A.南征北战的兵器 B.烧火做饭的食器

C.国家权力的象征 D.祭祀佛祖的礼器

17.(2022·山东聊城·七年级期末)费正清在《中国传统与变迁》中说:“中国之所以能成为世界上最伟大的国家之一,有一部分应该归功于他们的文字。”我国最早出现的文字是

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

18.(2022·山东济宁·七年级期末)它上承原始刻绘符号,后启青铜铭文,现代汉字由它演变而来。材料中的“它”是

A.甲骨文

B.金文

C.小篆

D.隶书

19.(2022·山东枣庄·七年级期末)“至于商朝的历史,则因有近代殷墟出土的遗物以为佐证,已大体可以列入信史的范围。”下列出土的遗物可以佐证商朝历史的是

A.棉纺织品

B.景德镇的瓷器

C.刻有文字的甲骨

D.圆形方孔半两钱

20.(2022·山东·成武县实验中学七年级期末)文字的诞生是人类进入文明社会的重要标志,是精神文明的重大成果。我国早在商朝时期便有了体系较为完整的文字。商朝“体系较为完整的文字”是指( )

A.甲骨文 B.小篆 C.隶书 D.草书

21.(2022·山东临沂·七年级期末)文物是了解历史的重要史料。下列文物中有助于了解商朝历史的是( )

A.

B.

C.

D.

22.(2022·山东·曲阜师范大学附属实验学校七年级期末)研究历史离不开文字资料。目前所知,我国有文字可考的历史开始于( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.秦朝

23.(2022·山东临沂·七年级期末)歌曲《中国字》中唱到:“上中下,人口手,弓车舟,坐立走,中国人写中国字有中国心有中国情……”迄今为止发现最早的“中国字”是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

24.(2022·山东聊城·七年级期末)《尚书》记载:“惟殷先人,有典有册。”意思是说,殷朝的先人,就已经有书册了。这里书册的材料是( )

A.竹简 B.丝帛 C.青铜器 D.龟甲或兽骨

25.(2022·山东日照·七年级期末)下图是2019年国家博物馆开展的“证古泽今——( )文化展”的展品之一,它承载着三千多年前的历史信息。以上括号内应为

A.甲骨文 B.青铜器 C.竹简 D.丝帛

26.(2022·山东济南·七年级期末)商朝盛行占卜。商人占卜时,先将龟甲或兽骨刮削整治,然后在背面钻孔凿槽,用火灼烧,卜者根据正面出现裂纹的密度、方向判断吉凶行止。占卜完毕,将经过概括地写成卜辞,刻在龟甲或兽骨上备查。以上情形有助于我们了解( )

A.青铜器 B.甲骨文 C.造纸术 D.印刷术

27.(2022·山东日照·七年级期末)著名学者夏鼐说:“商朝文化实在是一个灿烂的文明。”能证明这一观点的是商代( )

①青铜制作工艺高超 ②创造了比较成熟的文字 ③出现玉器 ④出现了鱼纹彩陶盆

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

28.(2022·山东济宁·七年级期末)为推进中小学书法教育,传承中华民族优秀文化,教育部制定《中小学书法教育指导纲要》,指出:初中学生可以尝试学习隶书、行书等其他字体。以下关于“马”字的不同字体,对应正确的是?

A.隶书楷书行书小篆

B.小篆楷书隶书行书

C.楷书隶书小篆行书

D.隶书楷书小篆行书

29.(2022·山东青岛·七年级期末)2021年1月,殷墟“亮相”《国家宝藏》,展示了YH127窖穴,这个窖穴里出土卜辞甲骨共17096片,这是殷墟历次科学发掘以来出土甲骨最多的一次,这些甲骨上记载的内容极为丰富被称为中国古代最早的“档案库”。中国最早的文字档案出现( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.东周

30.(2022·山东滨州·七年级期末)郭沫若说“一片甲骨惊天下”,“惊”主要体现在甲骨文是( )

A.世界上最早的文字

B.刻在龟甲和牛羊兽骨上的文字

C.清朝人王懿荣首次发现的

D.我国发现的古代文字中年代最早的文字

31.(2022·山东枣庄·七年级期末)2021年由中央广播电视总台推出的大型文化节目《典籍里的中国》的开篇引用了《尚书》中“惟股先人,有共有册”这一句话。意思是:当时的殷朝(商朝)的先人,就已经有书册了,请问当时人们使用的文字主要是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

32.(2022·山东济宁·七年级期末)文字是文明的重要标志,书写材料的进步也推动着文明的发展。阅读材料,回答问题。

【中国古代文字的起源】

材料一 中国古代有仓颉造字的传说。仓颉有四只眼睛,放出灵光,他抬头探看星辰,低头考察龟背的花纹、山川的起伏,根据自然现象便发明创造了文字。

——摘编自袁珂《中国神话传说》

材料二 1984年,考古工作者在山西陶寺遗址(距今约4000多年前)出土了一件陶扁壶,正面有一“文”

字。此字与甲骨文和金文中的“文”字在形体和结构上都十分相似。后来又出土了一件陶扁壶残片。

(见下图)这些陶器上的“文字”(刻画符号)与后来成熟的文字有一定的渊源关系。

——摘编自许宏《何以中国—公元前2000年的中原图景》

(1)材料一与材料二都和中国古代文字起源相关,你认为哪一则材料更可信 你的理由是什么

【中国古代文字的成熟】

材料三下图文物出土于河南省安阳殷墟,这种刻写在龟甲或兽骨上的文字称为甲骨文。已发现的甲骨文单字总共有4500个左右,这种文字使用了象形、指示、会意、形声、假借等多种造字方法。其中象形是最基本的造字方法,形声最为进步,今天的汉字绝大多数是形声字。

——摘编自刘炜《中华文明传真》

(2)依据材料三,推测这一文物属于哪一朝代 为什么说甲骨文是一种比较成熟的文字

材料四下图文物上的文字大意为:一名叫壳的卜官(掌管占卜的官员)问:有没有灾祸 唉!有灾祸有(噩)梦。五日后,王在祭祖先时,在庭院摔了一跤。

——摘编自陈梦家《殷墟卜辞综述》

(3)依据材料四,说说这件文物在当时的主要用途是什么

参考答案:

1.B【解析】根据所学知识可知,青铜文化是中国先进文化的一种重要表现,商周时代,青铜铸造进入繁荣时期。商朝的青铜器制造规模大,技艺精湛,品种多,图中的司母戊鼎是世界上现存最大的青铜器,四羊方尊造型奇特,是商朝灿烂辉煌的青铜文明的代表,是青铜器中的精品。B符合题意。由此可知ACD不符合题意,故选B。

2.A【分析】【考点定位】人教新课标七年级上册 国家的产生和社会的变革 夏、商、西周的兴亡

【解析】请在此输入详解!

【点睛】试题分析:春秋时期铁器开始在农业上使用,提高了生产效率,标志着社会生产力的显著提高;出现了世界上最早的纸是在西汉;所以③④不是商朝的成就。商朝青铜制作工艺高超是青铜文明的灿烂时期;商朝创制了比较成熟的文字——甲骨文;故选A。

3.C【解析】依据所学知识,夏、商、西周时期物质文明的集中表现是青铜铸造业的发达,青铜器种类丰富,数量众多,制作工艺高超,被誉为青铜时代,C正确,D排除;打制石器、原始陶器是在原始社会时期,AB排除。故选C。

4.C【解析】据题意可知,图示文物与传说中蚕丛的形象吻合,二者能够相互印证,说明传说中蕴含着一定的历史信息,故选C;传说和神话不一定都是真实的历史,排除A;B项说法过于绝对,排除;传说的价值不一定超过考古发现,排除D。

5.A【解析】司母戊鼎出土于黄河流域的河南安阳,是商王祖庚或祖甲为祭祀其母戊所制,是商周时期青铜文化的代表作,反映了中国青铜铸造的超高工艺和艺术水平,司母戊鼎是迄今世界上出土最大、最重的青铜礼器,享有“镇国之宝”的美誉,A符合题意;后母戊大方鼎不是西周时期铸造,B不符合题意;秦朝和汉朝与题干信息不符合,C和D不符合题意。故选A。

6.C【解析】后母戊鼎是商朝是铸造的青铜器,主要是用于祭祀使用,属于礼器。故C符合题意;后母戊鼎是世界上最重的青铜器,不是最大,排除A;该青铜器至少由两、三百人铸造而成,排除B;2002年列入禁止出国(境)展览文物名单,排除D。故选C。

7.C【解析】依据所学可知,商朝是我国青铜文化灿烂的时期,著名的青铜器有司母戊鼎和四羊方尊。其中司母戊鼎是世界现存最大的青铜器,故C表述错误,符合题意;原始社会末期已出现铜器、青铜器种类繁多,用途广泛、青铜铸造业规模宏大组织严密,故ABD表述正确,不合题意。故此题选C。

8.C【解析】根据材料信息可知,邮票中的器物是商周时期著名的青铜器造型,有司母戊鼎、四羊方尊等,C项正确;材料内容主要体现了商周时期著名青铜器皿,不是体现陶器,A项错误;司母戊鼎、四羊方尊等是商周时期著名青铜器的代表,而不是瓷器,B项错误;材料所述邮票中的器物是青铜器,而不是铁器,D项错误。

9.D【解析】根据所学可知,诸侯是西周建立后实行分封制的产物,武王伐纣时还没有分封制,D项符合题意;利簋是西周青铜器,可以用于研究西周的青铜铸造这一手工业状况,A项排除;腹内铭文记述了周武王在牧野伐纣的过程,可以此了解西周的兴衰更迭,排除B项;腹内铭文属于先秦文字,可以了解先秦文字演变路径,排除C项。故选D项。

10.C【解析】依据所学可知,殷墟出土的司母戊鼎,是商朝青铜器的代表作,是目前世界上已发现的最大的青铜器,C项正确;人面鱼纹彩陶盆反映的是半坡原始居民的生活,排除A项;猪纹陶钵反映了河姆渡原始居民的生活,排除B项;春秋战国时期广泛使用铁犁铧,排除D项。故选C项。

11.C【解析】依据所学可知,史料分为文字史料、实物史料、口头史料等类型。其中实物史料是指历史遗留下来的各种遗迹、遗址、出土文物等;文字史料指人物传记、史书、报刊等;就史料的真实性和史学研究而言价值最大的是文物。利簋可作为研究当时历史的一手资料。故C符合题意;甲骨文,是中国的一种古老文字,是目前我们能见到的最早的成熟汉字,主要指中国商朝晚期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字,是中国及东亚已知最早的成体系的商代文字的一种载体。甲骨文,是中华道统的文字之一。故A不符合题意;此文物可以用来研究西周而非商朝时期青铜器的铸造技术,故B不符合题意;司母戊鼎是迄今世界上出土最大、最重的青铜礼器,享有“镇国之宝“的美誉,故D不符合题意;故选C。

12.A【解析】依据材料“至少需要70个红陶坩埚”、“每个坩埚旁需要三四个人工作,这样就需要约250人”、“要生产这个鼎总共需要三百人以上”,可见,当时青铜器的生产规模很大,A项正确;BCD项在题干中没有体现,排除。故选A项。

13.A【解析】观察材料中的四幅图片,结合所学可知,我国原始社会末期已出现青铜器,夏朝时种类逐渐增多。商朝是青铜文化的灿烂时期,青铜器生产规模大,品种多,工艺水平高超。青铜器具有重要的史料价值,青铜铸造业的工艺水平高超,青铜器种类繁多,用途广泛。商代的青铜器主要用于战争在题干图片中不能体现,A项符合题意;而BCD项信息可从图片中得到,排除BCD项。故选A项。

14.A【解析】商周时期刻在龟甲和牛羊等兽骨上的文字被称为“甲骨文”。是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。1899年,清朝人王懿荣首次发现。A项正确;金文是刻在青铜器上的,排除B项;CD项不是王懿荣发现的,排除CD项。故选A项。

15.B【解析】根据所学知识可知,到商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物。如司母戊鼎,是迄今世界上出土的最重的青铜器,重达832.84千克,B项正确;二里头铜鼎不是迄今世界上出土的最终的青铜器,排除A项;利簋是已发现的最早的西周青铜器之一,排除C项;三星堆青铜面具是全世界体量最大青铜面具,排除D项。故选B项。

16.C【解析】根据材料“桀有昏德,鼎迁于商;商纣暴虐,鼎迁于周”,并结合所学可知,“鼎”在当时的用途是礼器,是国家权力的象征,C项正确;材料未体现“鼎”是“南征北战的兵器”,排除A项;“烧火做饭的食器”与材料主旨不符,排除B项;佛教当时尚未传入中国,排除D项。故选C项。

17.A【解析】试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,商代的甲骨文是我国最早的文字,是目前已知的最早的成熟的汉字。金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文,小篆是由大篆省略改变而来的一种字体,产生于战国后期的秦国,通行于秦代和西汉前期。隶书由篆书发展而来,隶书起源于战国。所以答案选A

考点:人教版新课标七年级历史上册 国家的产生和社会的变革 中华文化的勃兴(一)。

18.A【解析】依据题干“现代汉字由它演变而来”的信息,结合所学可知,汉字的形体指汉字的书写体态,现代汉字由甲骨文演变而来的,甲骨文是中国最古老的文字,上承原始刻绘符号,后启青铜铭文,A项符合题意;金文、小篆、隶书是汉字以后的演变形式,BCD三项的内容不符合题意,排除;故选A。

;

19.C【解析】根据所学知识可知,殷墟青铜器的考古发掘可以让我们了解到商朝迁都到殷以后的社会状况,尤其是青铜器制造业得到了发展,已经具有相当大的规模。殷墟甲骨文是中国已知最早的比较成熟的文字,可以为研究殷商的历史提供确凿的证据。所以C符合题意,ABD项均不是商朝时期的,不符合题意,故选择C。

20.A【解析】结合所学知识可知,商朝甲骨文的出现标志着我国汉字形成较为完整的体系,A项正确;小篆是秦朝的官方字体,排除;隶书是汉朝时期推行的字体,C项排除;草书大约形成于汉朝,D项排除。故选A。

21.B【解析】依据课本所学可知,甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。因为受战乱、环境变化等因素的影响,商朝多次迁都,到商王盘庚迁到殷。因此商朝又叫殷朝。B项符合题意;原始社会的河姆渡原始居民已会制造陶器和玉器,黑陶器、猪纹陶钵等,排除A项;战国时期秦国的商鞅实行变法,商鞅方升是变法时颁布的标准量器。排除B项;秦朝废除六国的货币,以圆形方孔半两钱作为标准。排除D项;故选择B。

【点睛】“商朝历史”是解题的关键,甲骨文是商朝人刻在龟甲或兽骨上的文字;商朝因都城后迁到殷墟,因此商朝又叫殷朝。

22.B【解析】根据所学可知商朝人把文字刻在龟甲上或者兽骨上,这种文字已经具备汉子结构的基本形式,是一种比较成熟的文字,被称为“甲骨文”,因此我国有文字可考的历史开始于商朝,故选B;ACD不符合题意,排除。

23.A【解析】商朝人把文字刻写在龟甲或者兽骨上面,这种文字已经具备汉字结构的基本形式,是迄今为止发现最早的“中国字”被称为“甲骨文”,故选A;金文是汉字的一种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文,也叫钟鼎文,故排除B;春秋战国时期,诸侯割据,各国的汉字出现了简繁不一,一字多形的情况,秦始皇灭六国后,下令以秦国的“小篆”作为标准,统一全国文字,故排除C;隶书是一种汉字字体,由篆书简化演变而成,汉朝的隶书笔画比较简单,是汉朝通行的字体,故排除D。

24.D【解析】根据题干信息“殷朝的先人,就已经有书册了”,结合所学知识可知,商王盘庚时迁到殷时,历史上称为殷商时期,由于商朝时期的文字是刻在龟甲或兽骨上的,通过这些记录来反映商王的活动和商朝政、治经济情况;所以殷朝书册的材料应该是龟甲或兽骨;因此只有选项D符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

【点睛】解题的关键是学生通过朝代名称变化来分析历史现象的能力。因为商朝多次迁都,到商王盘庚时迁到殷,此后保持了相对的稳定,这段商代时期历史上称为殷朝,由于甲骨卜辞(刻在龟甲或兽骨上的文字)记录反映了商王的活动和商朝政、治经济情况;所以殷朝书册的材料应该是龟甲或兽骨。

25.A【解析】依据所学可知,题干图片反映的是甲骨文。清末发现的刻在龟甲和兽骨上的文字被称为甲骨文。甲骨文主要记载商朝的政治、经济、祭祀等活动。甲骨文是一种比较成熟的文字,目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始,故A符合题意;题干没有涉及青铜器、 竹简、 丝帛,故BCD排除。故此题选A。

26.B【解析】根据所学和材料“商朝、龟甲或兽骨、判断吉凶行止、卜辞”可知,这是在介绍甲骨文,故B符合题意;青铜器是商代手工业技术的代表,造纸术在汉代,活字印刷术在宋代,故ACD均不符合题意。故选B。

27.A【解析】根据材料并结合所学可知,商朝时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且工艺高超,所以①符合题意;商朝的甲骨文已经具备了汉字结构的基本形式,是一种比较成熟的文字,所以②符合题意,由此可知,①②均符合题意,A项正确;新时期时代晚期就出现了玉器,所以③不符合题意,排除B、C项;;鱼纹彩陶盆出土于原始社会的半坡遗址,所以④不符合题意,排除D项。故选A项。

28.D【分析】

【解析】依据所学可知,小篆是秦统一六国文字后的通用文字;隶书是汉代通用文字;行书是一种统称,分为行楷和行草两种。它在楷书的基础上发展起源的,介于楷书、草书之间的一种字体,因此它不像草书那样潦草,也不像楷书那样端正;题干图片字体对应的是隶书、楷书、小篆、行书。D项符合题意,故此题选D。

29.B【解析】依据题干信息“殷墟”“甲骨”并结合所学可知,殷墟是指中国商朝后期都城遗址。考古者在殷墟的发现了龟甲和兽骨上契刻的文字,称之为甲骨文,这是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,B项正确;排除ACD项。故选B项。

30.D【解析】根据所学知识可知,商周时期刻在龟甲和牛羊等兽骨上的文字被称为“甲骨文”。是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。D项正确;甲骨文不是世界上最早的文字,排除A项;BC项的内容并不是“惊”的主要体现,排除BC项。故选D项。

31.A【解析】根据所学可知,甲骨文,是我们能见到的最早的成熟汉字,主要指中国商朝晚期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字,是中国及东亚已知最早的成体系的商代文字的一种载体,A项正确;金文、小篆、隶书均由甲骨文演化而来,排除BCD三项。故选A项。

32.(1)材料二更可信;原始人类都生活在远古时期,没有文字记载,因此要获得他们生产生活的第一手资料,最重要的途径是考古挖掘,材料二属于考古发现。

(2)商代;甲骨文的造字方法有象形、指事、会意、形声、假借;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系完整的文字,对中国文字的形成和发展有深远影响,所以说甲骨文是一种比较成熟的文字。

(3)祭祀、占卜。【解析】(1)第一问依据所学可知,我认为材料二更可信;第二问依据所学可知,原始人类都生活在远古时期,没有文字记载,因此要获得他们生产生活的第一手资料,最重要的途径是考古挖掘,材料二属于考古发现。

(2)第一问依据材料信息“河南省安阳殷墟”可知,这一文物属于商代;第二问依据材料信息“已发现的甲骨文单字总共有4500个左右,这种文字使用了象形、指示、会意、形声、假借等多种造字方法。其中象形是最基本的造字方法,形声最为进步,今天的汉字绝大多数是形声字”可知,甲骨文的造字方法有象形、指事、会意、形声、假借;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系完整的文字,对中国文字的形成和发展有深远影响,所以说甲骨文是一种比较成熟的文字。

(3)依据材料信息“一名叫壳的卜官(掌管占卜的官员)问:有没有灾祸 唉!有灾祸有(噩)梦。五日后,王在祭祖先时,在庭院摔了一跤”可知,此内容反映了甲骨文在当时主要的用途是祭祀、占卜。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史