高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共23张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-12 18:17:50 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第二课

诸侯纷争与变法运动

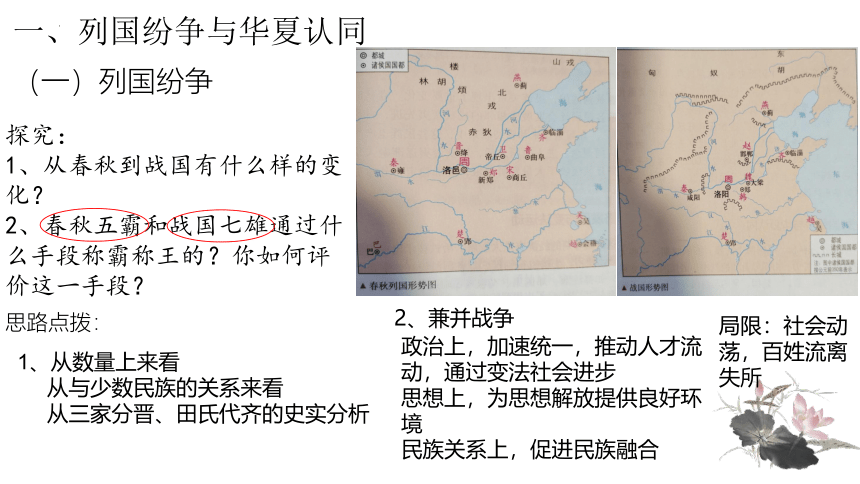

一、列国纷争与华夏认同

(一)列国纷争

探究:

1、从春秋到战国有什么样的变化?

2、春秋五霸和战国七雄通过什么手段称霸称王的?你如何评价这一手段?

思路点拨:

1、从数量上来看

从与少数民族的关系来看

从三家分晋、田氏代齐的史实分析

2、兼并战争

政治上,加速统一,推动人才流动,通过变法社会进步

思想上,为思想解放提供良好环境

民族关系上,促进民族融合

局限:社会动荡,百姓流离失所

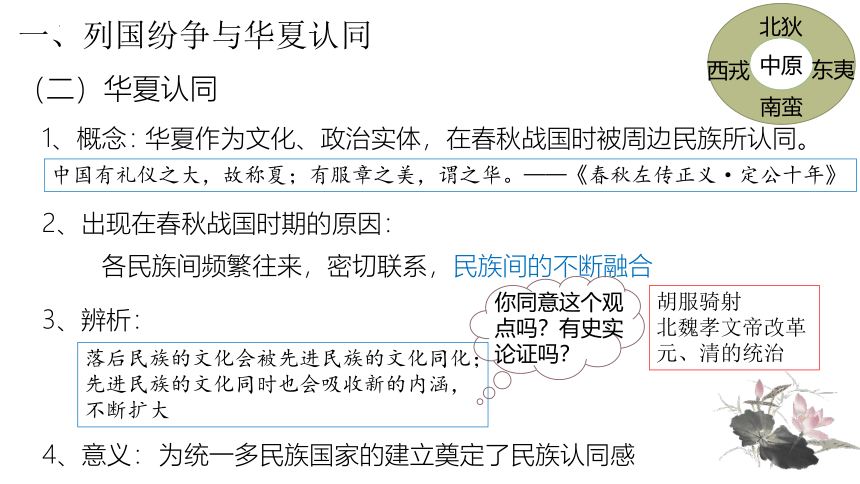

一、列国纷争与华夏认同

(二)华夏认同

1、概念:

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。——《春秋左传正义·定公十年》

华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。

2、出现在春秋战国时期的原因:

各民族间频繁往来,密切联系,民族间的不断融合

3、辨析:

落后民族的文化会被先进民族的文化同化;先进民族的文化同时也会吸收新的内涵,不断扩大

你同意这个观点吗?有史实论证吗?

胡服骑射

北魏孝文帝改革

元、清的统治

4、意义:

为统一多民族国家的建立奠定了民族认同感

中原

南蛮

东夷

西戎

北狄

一、列国纷争与华夏认同

(二)华夏认同

所谓民族,本以文化的相同为最要的条件。我国文化的扩张,便是我国民族的滋大。

——吕思勉《中国大历史》

探究:回忆从原始社会开始,中华民族是如何不断发展的?

原始社会时期中国人类文明遗存从分散逐步向中原地区集中,文明多元产生,但各地又有相似之处。进入夏、商、西周时期随着制度的不断建设,特别是西周的分封制与宗法制使华夏更多的人进入统一的文明进程。到了春秋战国时期,伴随着民族融合的不断加深,中原文化传播到了少数民族地区,被少数民族认同,形成在文化领域上的认同。

二、经济发展与变法运动

(一)经济发展

1、农业:

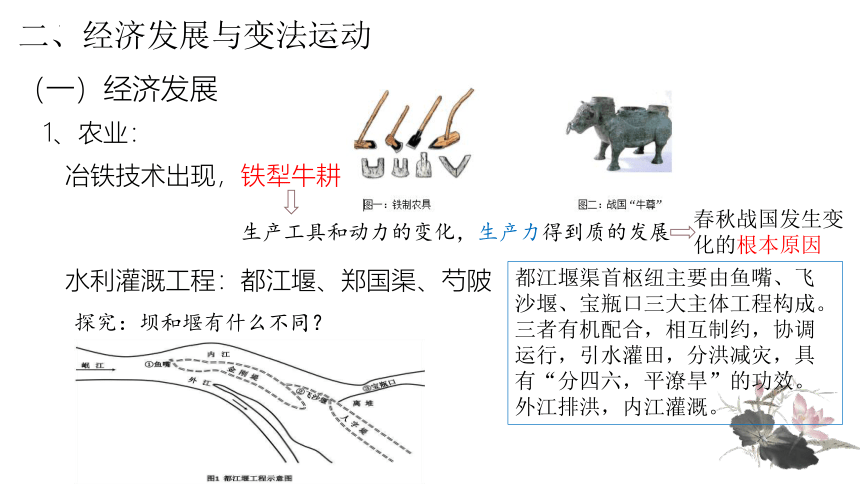

冶铁技术出现,铁犁牛耕

生产工具和动力的变化,生产力得到质的发展

春秋战国发生变化的根本原因

水利灌溉工程:都江堰、郑国渠、芍陂

探究:坝和堰有什么不同?

都江堰渠首枢纽主要由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程构成。三者有机配合,相互制约,协调运行,引水灌田,分洪减灾,具有“分四六,平潦旱”的功效。外江排洪,内江灌溉。

坝和堰,这一横一纵,一堵一导,代表了截然不同的治水哲学。抽象一点说,一个是所谓“征服自然”,一个是所谓“天人合一”。具体来讲,它们代表了两种不同的对待自然的原则和对待他人的原则。坝意味着对水的强硬抗衡,对水流方向的强力阻遏,是人与自然的迎面撞击。而堰则意味着对水的因势利导,在达到人的引水目的的同时,并不违背水的自然本性。

——盛洪《都江堰:一个凝固的制度》

二、经济发展与变法运动

(一)经济发展

1、农业:

2、手工业:

手工业分工更加细密

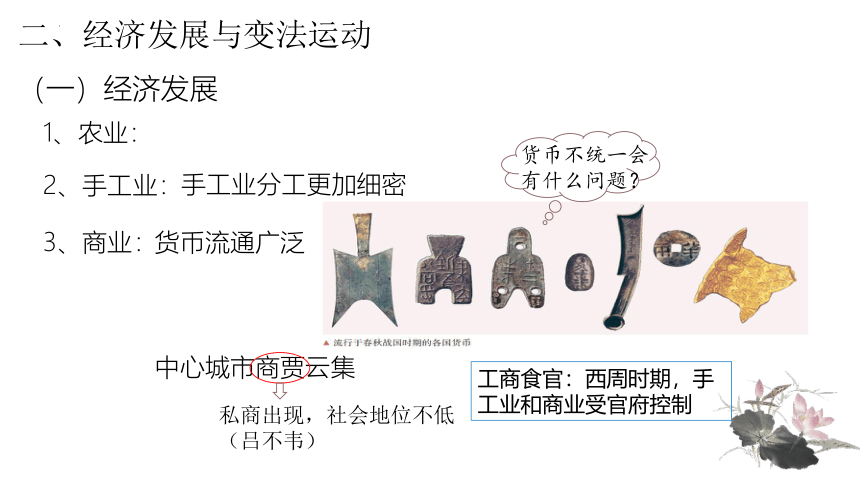

3、商业:

货币流通广泛

货币不统一会有什么问题?

中心城市商贾云集

私商出现,社会地位不低(吕不韦)

工商食官:西周时期,手工业和商业受官府控制

郢

睢阳

临淄

咸阳

蓟

秦

楚

鲁

越

卫

韩

赵

魏

邯郸

郑

大梁

周

中山

洛邑

晋

燕

齐

宋

河

水

渭

水

汉

水

淮

水

江

水

东周都城

诸侯国国都

诸侯国疆域

秦

楚

韩

赵

魏

燕

齐

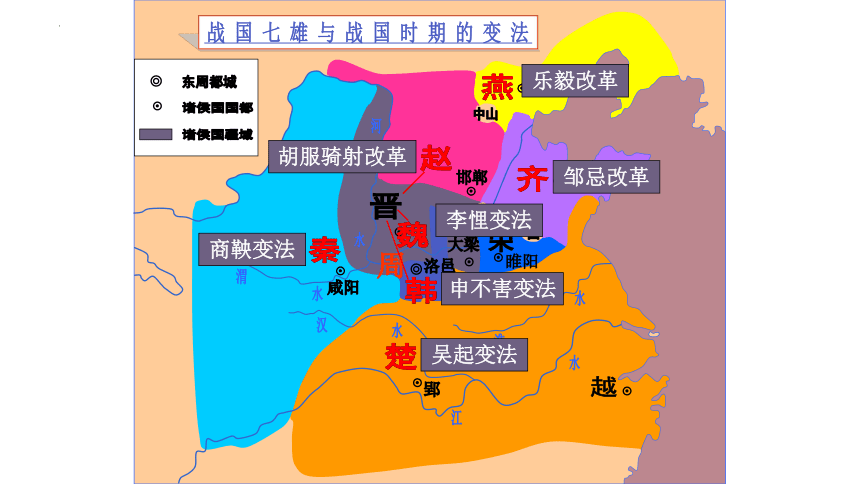

乐毅改革

胡服骑射改革

邹忌改革

李悝变法

商鞅变法

申不害变法

吴起变法

战 国 七 雄 与 战 国 时 期 的 变 法

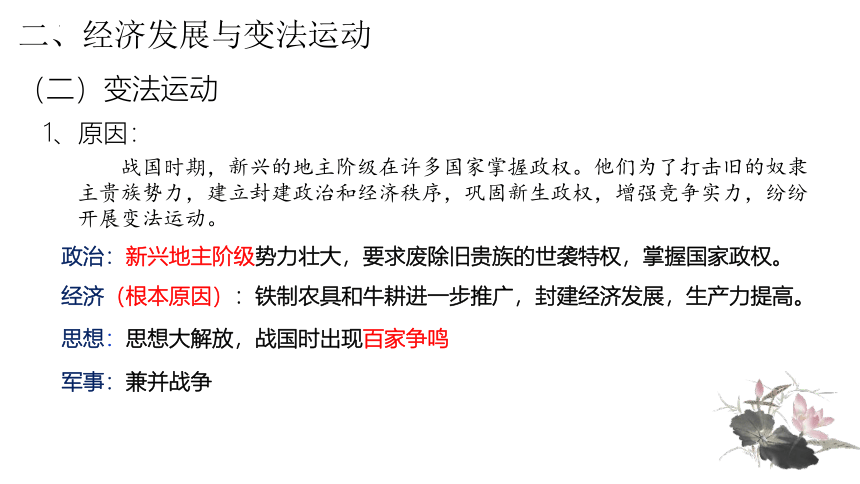

二、经济发展与变法运动

(二)变法运动

1、原因:

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。

政治:新兴地主阶级势力壮大,要求废除旧贵族的世袭特权,掌握国家政权。

经济(根本原因):铁制农具和牛耕进一步推广,封建经济发展,生产力提高。

思想:思想大解放,战国时出现百家争鸣

军事:兼并战争

二、经济发展与变法运动

(二)变法运动

1、原因:

2、商鞅变法:

A、背景:同1+秦孝公的支持

B、内容:

经济领域

重农抑商,奖励耕织

强制大家庭拆散为个体小家庭

“废井田,开阡陌”,承认土地私有

军事领域

政治领域

奖励军功,军功爵制

剥夺和限制贵族特权

实行什伍连坐,互相纠察告发

B、内容:

2、商鞅变法:

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

探究:如果你是秦国的新兴地主、农民、商人、旧贵族,你会如何看待这场变法?

新兴地主

旧贵族

农民

商人

支持变法,巩固新生政权,打击旧贵族

反对变法,损害既得利益

获得土地所有权,生产积极性增加,促进农业生产。小户经营,受政府管控有所增强,服役的承担者

受重农抑商政策影响,社会地位降低,可能被迫转行

二、经济发展与变法运动

(二)变法运动

1、原因:

2、商鞅变法:

A、背景

B、内容

C、评价

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富彊,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治彊。惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。——《史记 李斯列传》

意义:使秦国达到了富国强兵的目的,为秦统一中国奠定了基础。推动了秦国的社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳(huì)强大,赏不私亲近……

——《战国策·秦策一》

太史公曰:商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子度,欺魏将卯,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫。——《史记 商君列传》

青年毛泽东写道:商鞅的新法“惩奸宄以保人民之权利,务耕织以增进国民之福力,尚军功以树国威,孥贪怠以绝消耗。此诚我国从来未有之大政策”。 他还称赞商鞅“可以称为中国历史上第一个真正彻底的改革家,他的改革不仅限于当时,更影响了中国数千年”。

探究:如何评价商鞅?

三、孔子与老子

(一)孔子

1、生平:

儒家学派创始人,中国著名的思想家、教育家、政治家。名丘,字仲尼,春秋后期鲁国没落贵族出身。晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。其思想言论记录在《论语》中。

探究:你学过《论语》当中的哪些名句?

子曰:“学而不思则罔(wǎng),思而不学则殆(dài)。”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“不愤不启,不悱(fěi)不发。举一隅(yú)不以三隅反,则不复也。”

教育思想,打破学在官府,推动私学发展

厩(jiù)焚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”

子曰:“己所不欲,勿施于人”“仁者爱人”“己欲立而立人,己欲达而达人”

政治思想:“仁”、“礼”

中庸之道

2、思想主张:

政治思想:“仁”,关爱他人(有阶级差别的爱)

“为政以德”

“礼”(维护社会秩序的手段,有阶级局限性)

教育方面:“有教无类”,打破学在官府,推动私学发展

三、孔子与老子

(二)老子

1、生平:

道家学派的创始人,姓李,名耳,字聃,春秋后期楚国人。中国古代思想家、哲学家,观点见于《老子》一书。

2、思想主张:

哲学思想:“道”是天地万物的本原

天人合一

朴素的辩证法:矛盾普遍存在,矛盾对立统一、相互转化

祸福相依

以柔克刚

政治思想:无为而治

小国寡民(落后性)

四、百家争鸣

(一)含义:

百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

(二)背景:

1、根本原因:春秋战国时期的社会大变革形成了宽松的社会环境。

2、具体原因:

A、经济:铁犁牛耕的推广,生产力进步,井田制崩溃。

礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更大地助长了士阶层的声势。士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成,中华民族的物质生活与精神生活注定要受到他们的深刻影响。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

B、政治:周王室衰微,诸侯士大夫崛起

孔子讲学图

C、文化:私学兴起,培养人才

D、社会环境:各国出于争霸需要,礼贤下士,招揽人才

四、百家争鸣

(一)含义:

(二)背景:

1、根本原因:春秋战国时期的社会大变革形成了宽松的社会环境。

2、具体原因:

A、经济:铁犁牛耕的推广,生产力进步,井田制崩溃。

B、政治:周王室衰微,诸侯士大夫崛起

C、文化:私学兴起,培养人才

D、社会环境:各国出于争霸需要,礼贤下士,招揽人才

四、百家争鸣

(三)代表学派及人物:

儒家

道家

阴阳家

墨家

法家

孟子

荀子

庄子

邹衍

墨子

韩非子

人性善

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。——《孟子·告子上》

“仁政”

民贵君轻,民本

人性恶

隆礼重法

逍遥

庄子鼓盆而歌;庄周晓梦迷蝴蝶

五行相生相克

兼爱、非攻、尚贤、节俭

以法治国,体现中央集权的政治思想

主张改革

四、百家争鸣

(一)含义:

(二)背景:

(三)代表学派及人物:

(四)历史意义:

1、性质:春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。

2、意义:为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础

成为后世中华文化的源头活水,影响十分深远

探究:你能举例说明各家思想对中华文化的深远影响吗?

儒家的仁政契合当今的以德治国。

孔子的教育思想契合当今的全民教育、素质教育、职业教育等。

法家的法治思想契合当今的依法治国;变革精神成为历代思想家、政治家改革图治的理论武器

墨家的兼爱、非攻契合当今的平等、博爱、热爱和平、反对战争。

春秋战国时期以“变”来应对历史潮流的发展,在变化中有励精图治的改革,有思想火花的不断碰撞,有华夏文化的扩展,当然也有战死沙场的壮烈。但在“变”中逐步向“一”发展。当像荀子一样的思想家发出“四海内若一家”的呼喊时,统一正向中原走来。

第二课

诸侯纷争与变法运动

一、列国纷争与华夏认同

(一)列国纷争

探究:

1、从春秋到战国有什么样的变化?

2、春秋五霸和战国七雄通过什么手段称霸称王的?你如何评价这一手段?

思路点拨:

1、从数量上来看

从与少数民族的关系来看

从三家分晋、田氏代齐的史实分析

2、兼并战争

政治上,加速统一,推动人才流动,通过变法社会进步

思想上,为思想解放提供良好环境

民族关系上,促进民族融合

局限:社会动荡,百姓流离失所

一、列国纷争与华夏认同

(二)华夏认同

1、概念:

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。——《春秋左传正义·定公十年》

华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。

2、出现在春秋战国时期的原因:

各民族间频繁往来,密切联系,民族间的不断融合

3、辨析:

落后民族的文化会被先进民族的文化同化;先进民族的文化同时也会吸收新的内涵,不断扩大

你同意这个观点吗?有史实论证吗?

胡服骑射

北魏孝文帝改革

元、清的统治

4、意义:

为统一多民族国家的建立奠定了民族认同感

中原

南蛮

东夷

西戎

北狄

一、列国纷争与华夏认同

(二)华夏认同

所谓民族,本以文化的相同为最要的条件。我国文化的扩张,便是我国民族的滋大。

——吕思勉《中国大历史》

探究:回忆从原始社会开始,中华民族是如何不断发展的?

原始社会时期中国人类文明遗存从分散逐步向中原地区集中,文明多元产生,但各地又有相似之处。进入夏、商、西周时期随着制度的不断建设,特别是西周的分封制与宗法制使华夏更多的人进入统一的文明进程。到了春秋战国时期,伴随着民族融合的不断加深,中原文化传播到了少数民族地区,被少数民族认同,形成在文化领域上的认同。

二、经济发展与变法运动

(一)经济发展

1、农业:

冶铁技术出现,铁犁牛耕

生产工具和动力的变化,生产力得到质的发展

春秋战国发生变化的根本原因

水利灌溉工程:都江堰、郑国渠、芍陂

探究:坝和堰有什么不同?

都江堰渠首枢纽主要由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程构成。三者有机配合,相互制约,协调运行,引水灌田,分洪减灾,具有“分四六,平潦旱”的功效。外江排洪,内江灌溉。

坝和堰,这一横一纵,一堵一导,代表了截然不同的治水哲学。抽象一点说,一个是所谓“征服自然”,一个是所谓“天人合一”。具体来讲,它们代表了两种不同的对待自然的原则和对待他人的原则。坝意味着对水的强硬抗衡,对水流方向的强力阻遏,是人与自然的迎面撞击。而堰则意味着对水的因势利导,在达到人的引水目的的同时,并不违背水的自然本性。

——盛洪《都江堰:一个凝固的制度》

二、经济发展与变法运动

(一)经济发展

1、农业:

2、手工业:

手工业分工更加细密

3、商业:

货币流通广泛

货币不统一会有什么问题?

中心城市商贾云集

私商出现,社会地位不低(吕不韦)

工商食官:西周时期,手工业和商业受官府控制

郢

睢阳

临淄

咸阳

蓟

秦

楚

鲁

越

卫

韩

赵

魏

邯郸

郑

大梁

周

中山

洛邑

晋

燕

齐

宋

河

水

渭

水

汉

水

淮

水

江

水

东周都城

诸侯国国都

诸侯国疆域

秦

楚

韩

赵

魏

燕

齐

乐毅改革

胡服骑射改革

邹忌改革

李悝变法

商鞅变法

申不害变法

吴起变法

战 国 七 雄 与 战 国 时 期 的 变 法

二、经济发展与变法运动

(二)变法运动

1、原因:

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。

政治:新兴地主阶级势力壮大,要求废除旧贵族的世袭特权,掌握国家政权。

经济(根本原因):铁制农具和牛耕进一步推广,封建经济发展,生产力提高。

思想:思想大解放,战国时出现百家争鸣

军事:兼并战争

二、经济发展与变法运动

(二)变法运动

1、原因:

2、商鞅变法:

A、背景:同1+秦孝公的支持

B、内容:

经济领域

重农抑商,奖励耕织

强制大家庭拆散为个体小家庭

“废井田,开阡陌”,承认土地私有

军事领域

政治领域

奖励军功,军功爵制

剥夺和限制贵族特权

实行什伍连坐,互相纠察告发

B、内容:

2、商鞅变法:

普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

探究:如果你是秦国的新兴地主、农民、商人、旧贵族,你会如何看待这场变法?

新兴地主

旧贵族

农民

商人

支持变法,巩固新生政权,打击旧贵族

反对变法,损害既得利益

获得土地所有权,生产积极性增加,促进农业生产。小户经营,受政府管控有所增强,服役的承担者

受重农抑商政策影响,社会地位降低,可能被迫转行

二、经济发展与变法运动

(二)变法运动

1、原因:

2、商鞅变法:

A、背景

B、内容

C、评价

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富彊,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治彊。惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。——《史记 李斯列传》

意义:使秦国达到了富国强兵的目的,为秦统一中国奠定了基础。推动了秦国的社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳(huì)强大,赏不私亲近……

——《战国策·秦策一》

太史公曰:商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子度,欺魏将卯,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫。——《史记 商君列传》

青年毛泽东写道:商鞅的新法“惩奸宄以保人民之权利,务耕织以增进国民之福力,尚军功以树国威,孥贪怠以绝消耗。此诚我国从来未有之大政策”。 他还称赞商鞅“可以称为中国历史上第一个真正彻底的改革家,他的改革不仅限于当时,更影响了中国数千年”。

探究:如何评价商鞅?

三、孔子与老子

(一)孔子

1、生平:

儒家学派创始人,中国著名的思想家、教育家、政治家。名丘,字仲尼,春秋后期鲁国没落贵族出身。晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。其思想言论记录在《论语》中。

探究:你学过《论语》当中的哪些名句?

子曰:“学而不思则罔(wǎng),思而不学则殆(dài)。”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“不愤不启,不悱(fěi)不发。举一隅(yú)不以三隅反,则不复也。”

教育思想,打破学在官府,推动私学发展

厩(jiù)焚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

子曰:“君子和而不同,小人同而不和。”

子曰:“己所不欲,勿施于人”“仁者爱人”“己欲立而立人,己欲达而达人”

政治思想:“仁”、“礼”

中庸之道

2、思想主张:

政治思想:“仁”,关爱他人(有阶级差别的爱)

“为政以德”

“礼”(维护社会秩序的手段,有阶级局限性)

教育方面:“有教无类”,打破学在官府,推动私学发展

三、孔子与老子

(二)老子

1、生平:

道家学派的创始人,姓李,名耳,字聃,春秋后期楚国人。中国古代思想家、哲学家,观点见于《老子》一书。

2、思想主张:

哲学思想:“道”是天地万物的本原

天人合一

朴素的辩证法:矛盾普遍存在,矛盾对立统一、相互转化

祸福相依

以柔克刚

政治思想:无为而治

小国寡民(落后性)

四、百家争鸣

(一)含义:

百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出了自己的政治主张。

(二)背景:

1、根本原因:春秋战国时期的社会大变革形成了宽松的社会环境。

2、具体原因:

A、经济:铁犁牛耕的推广,生产力进步,井田制崩溃。

礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更大地助长了士阶层的声势。士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成,中华民族的物质生活与精神生活注定要受到他们的深刻影响。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

B、政治:周王室衰微,诸侯士大夫崛起

孔子讲学图

C、文化:私学兴起,培养人才

D、社会环境:各国出于争霸需要,礼贤下士,招揽人才

四、百家争鸣

(一)含义:

(二)背景:

1、根本原因:春秋战国时期的社会大变革形成了宽松的社会环境。

2、具体原因:

A、经济:铁犁牛耕的推广,生产力进步,井田制崩溃。

B、政治:周王室衰微,诸侯士大夫崛起

C、文化:私学兴起,培养人才

D、社会环境:各国出于争霸需要,礼贤下士,招揽人才

四、百家争鸣

(三)代表学派及人物:

儒家

道家

阴阳家

墨家

法家

孟子

荀子

庄子

邹衍

墨子

韩非子

人性善

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。——《孟子·告子上》

“仁政”

民贵君轻,民本

人性恶

隆礼重法

逍遥

庄子鼓盆而歌;庄周晓梦迷蝴蝶

五行相生相克

兼爱、非攻、尚贤、节俭

以法治国,体现中央集权的政治思想

主张改革

四、百家争鸣

(一)含义:

(二)背景:

(三)代表学派及人物:

(四)历史意义:

1、性质:春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动。

2、意义:为新兴地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础

成为后世中华文化的源头活水,影响十分深远

探究:你能举例说明各家思想对中华文化的深远影响吗?

儒家的仁政契合当今的以德治国。

孔子的教育思想契合当今的全民教育、素质教育、职业教育等。

法家的法治思想契合当今的依法治国;变革精神成为历代思想家、政治家改革图治的理论武器

墨家的兼爱、非攻契合当今的平等、博爱、热爱和平、反对战争。

春秋战国时期以“变”来应对历史潮流的发展,在变化中有励精图治的改革,有思想火花的不断碰撞,有华夏文化的扩展,当然也有战死沙场的壮烈。但在“变”中逐步向“一”发展。当像荀子一样的思想家发出“四海内若一家”的呼喊时,统一正向中原走来。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进