1.3地球的圈层结构 课件 (共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.3地球的圈层结构 课件 (共45张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-12 09:32:52 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第三节

地球的圈层结构

高中地理 必修第一册

第一章

1.运用资料,说明地震的成因、危害及防御措施。

2.了解地震波的传播特征及其在划分地球内部圈层方面的应用。

3.掌握地球内外部各圈层的划分及其主要特点。

学习目标

一、地震与地震波

教材全解

自1970 年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12 262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12 289 米)和俄罗斯的油井(12 345 米)打破。截至2016 年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

1.说一说,你了解哪些关于地球内部的知识?

2. 俗话说:“上天有路,入地无门。”议一议,在“入地无门”的情况下,科学家是如何探测地球内部奥秘的?

地震波

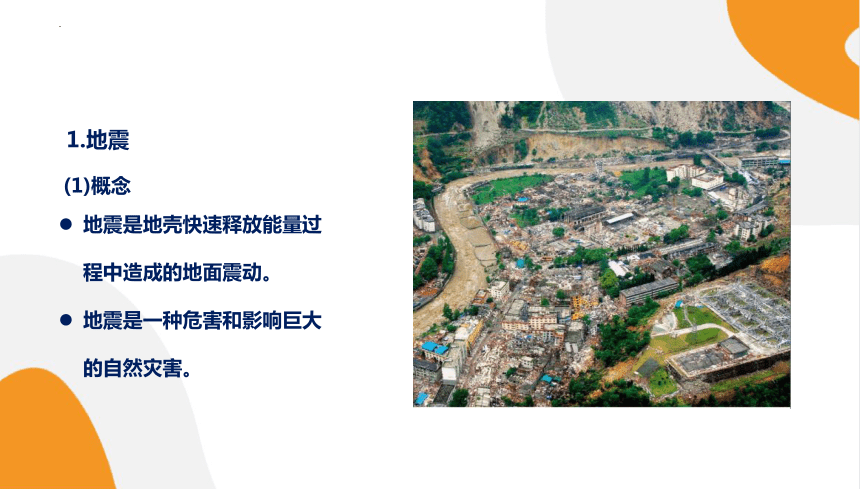

地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动。

地震是一种危害和影响巨大的自然灾害。

1.地震

(1)概念

震源

震中距

震源深度

地震波

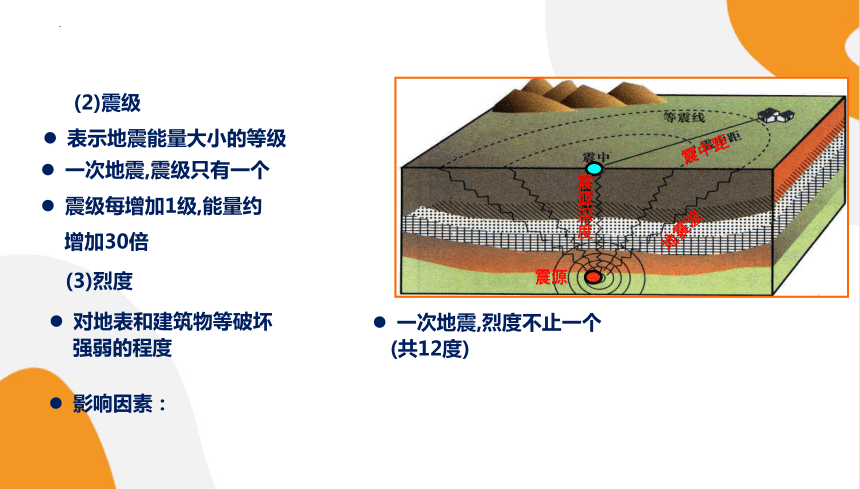

表示地震能量大小的等级

一次地震,震级只有一个

震级每增加1级,能量约

增加30倍

(2)震级

(3)烈度

对地表和建筑物等破坏

强弱的程度

影响因素:

一次地震,烈度不止一个

(共12度)

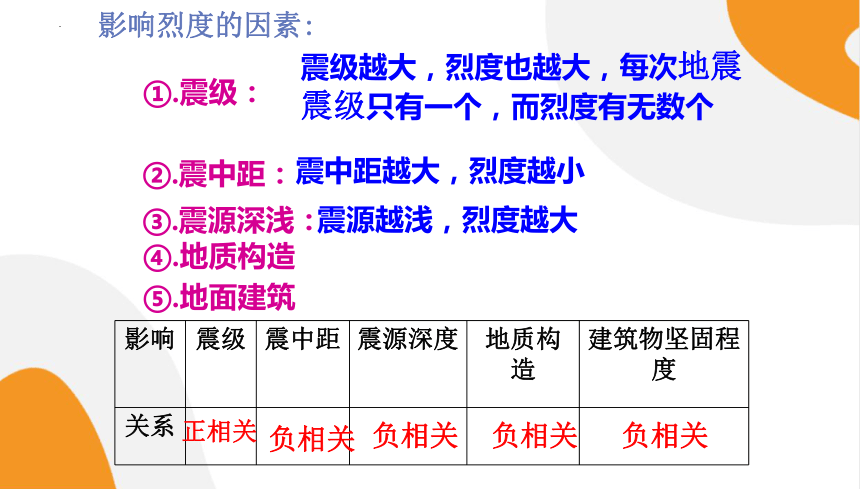

影响烈度的因素:

①.震级:

震级越大,烈度也越大,每次地震震级只有一个,而烈度有无数个

②.震中距:

震中距越大,烈度越小

③.震源深浅:

震源越浅,烈度越大

④.地质构造

⑤.地面建筑

影响 震级 震中距 震源深度 地质构造 建筑物坚固程度

关系

正相关

负相关

负相关

负相关

负相关

1.关于地震,以下说法正确的是( )

A.地震释放的能量越大,震级越高

B.一次地震可以有多个震级

C.一次地震只有一个烈度

D.同级地震,震源越深,破坏力越大

2.以下关于地震的应对措施中不合理的是( )

A.加强地震监测和预报

B.提高建筑物的抗震强度

C.加强宣传,提高民众的防灾、减灾意识

D.在高楼时尽快坐电梯下楼

A

D

课堂小测

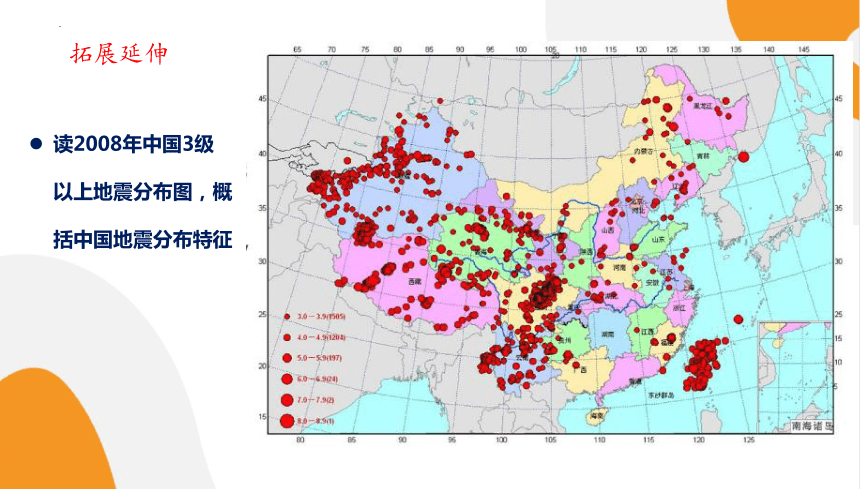

读2008年中国3级以上地震分布图,概括中国地震分布特征

拓展延伸

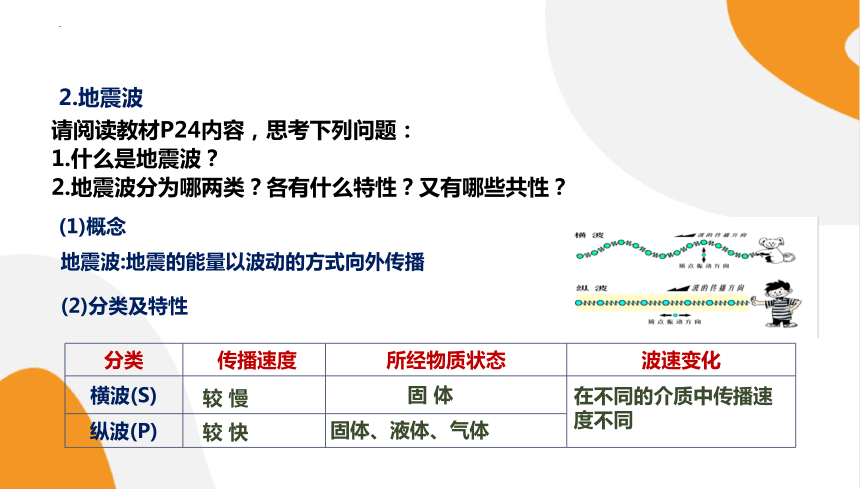

2.地震波

请阅读教材P24内容,思考下列问题:

1.什么是地震波?

2.地震波分为哪两类?各有什么特性?又有哪些共性?

地震波:地震的能量以波动的方式向外传播

(1)概念

(2)分类及特性

分类 传播速度 所经物质状态 波速变化

横波(S)

纵波(P) 较 快

较 慢

固体、液体、气体

固 体

在不同的介质中传播速度不同

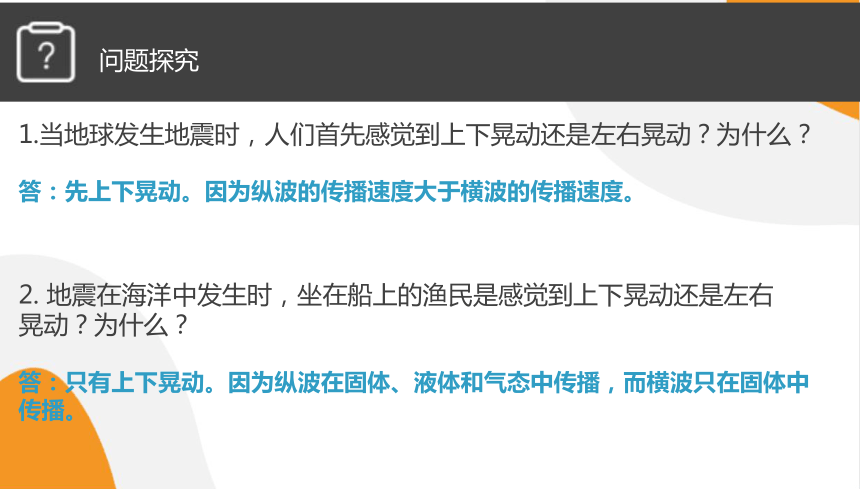

问题探究

1.当地球发生地震时,人们首先感觉到上下晃动还是左右晃动?为什么?

答:先上下晃动。因为纵波的传播速度大于横波的传播速度。

2. 地震在海洋中发生时,坐在船上的渔民是感觉到上下晃动还是左右晃动?为什么?

答:只有上下晃动。因为纵波在固体、液体和气态中传播,而横波只在固体中传播。

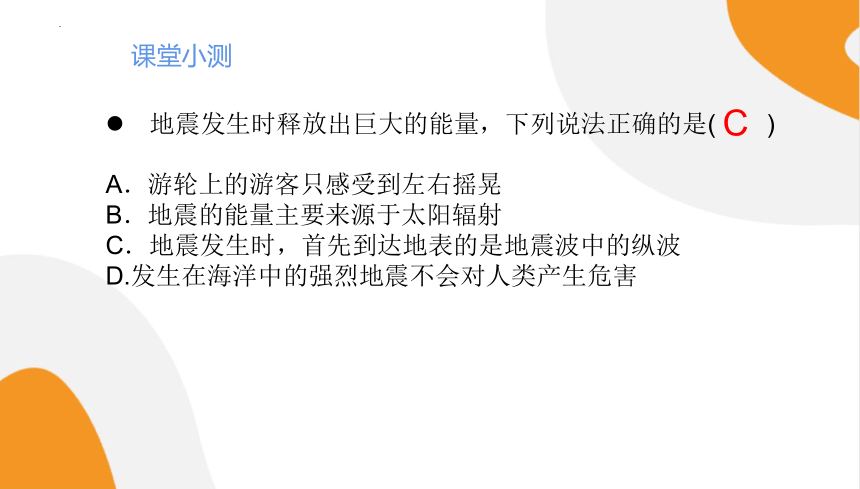

l 地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是( )

A.游轮上的游客只感受到左右摇晃

B.地震的能量主要来源于太阳辐射

C.地震发生时,首先到达地表的是地震波中的纵波

D.发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害

C

课堂小测

2.地震波

请阅读教材P24内容,思考下列问题:

1.什么是地震波?

2.地震波分为哪两类?各有什么特性?又有哪些共性?

(1)概念

(2)分类及特性

(3)利 用

“透视”地球内部结构

二、地球内部圈层

1.内部圈层划分

地壳、地幔、地核

2.圈层的分界面

莫霍界面

古登堡界面

地核

3.划分依据

地震波传播速度变化

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

——波速明显增加

——横波消失,纵波减速

莫霍面

古登堡面

读p25图1-18:

这两个界面距地表深度大致多少千米?地震波通过这两个界面向下传播的时候波速如何变化?说明了什么问题?

物质组成或状态

发生了变化

请推测地幔和地核的物质状态。

1.地球内部各圈层的主要组成物质是什么?

各有什么特征?

2.软流层位于哪一个圈层?地壳、岩石圈、与软流层的位置关系是怎样的?

请同学们阅读教材P25-26,自主完成下列问题。

(1)地 壳

①概念:

②地壳物质组成:

地壳中主要化学元素平均含量百分比

养(氧)闺(硅)女(铝)贴(铁)给(钙)哪(钠)家(钾)没(镁)

地壳是地球表面以下、莫霍界面以上的固体外壳。

4.内部圈层

b.地壳可分为哪两层? 它们的分布有什么不同?

地壳结构示意图

③地壳内部结构

a.地壳厚度的变化有什么规律?

硅镁层

硅铝层

不连续分布,在大洋底部消失

连续分布

厚度不均,平均厚度为17千米;

大陆地壳较厚,平均厚度为39-41千米; 大洋地壳较薄,平均厚度为5-10千米。

地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层。

(2)地 幔

①概念:

地幔

上地幔

下地幔

岩石圈

软流层

莫霍面

古登堡面

2900km

③软流层:

可能是岩浆的主要发源地。

④岩石圈:

上地幔上部

地壳

软流层以上

②组成物:含铁和镁的硅酸盐类。

地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

(3) 地 核

①概念:

可能是极高温高压下的铁和镍。

②组成物质:

③结构:

外核

内核

你能根据地震波波速的变化推测出外核和内核的物质状态吗?

液态或熔融状态

固态

名称 范围 深度 主要特征

地壳 地表~莫霍界面 平均17千米 (1)固态,由各种岩石组成(2)各地厚度不一,大洋部分____,(平均厚度约6千米)大陆部分____。(平均厚度约33千米)地壳厚度变化的规律是:海拔越高,地壳越____;海拔越低,地壳越____。(3)结构:分为硅铝层(大洋缺失)和硅镁层(连续的)

地幔 莫霍界面~古登堡界面 17~2900千米 (1)固态,硅酸盐类物质,自上而下铁、镁的含量逐渐增加(2)结构:分上地幔和下地幔。(3)上地幔上部有一________(岩浆的发源地)(4)软流层以上的地幔部分是岩石圈的组成部分,岩石圈:包括______和上地幔顶部。

地核 古登堡界面~地心 2900~6371千米 由E______(呈____态或_______状态)和F______组成(为____态)。(2)物质成分以铁和镍为主。(3)温度、压力、密度均很大。

读“地震波波速与地球内部圈层划分图”,完成1~3题。

1.由塑性物质组成的软流层,一般认为位于( )

A.圈层①内部B.圈层②上部

C.圈层②底部D.圈层③顶部

3.当前科学家仍主要利用地震波的性质对地球内部的结构进行探索,下列四幅地震波示意图中表示其地下储有石油的是( )

2.下列关于岩石圈的说法,正确的是( )

A.①+②合称为岩石圈

B.①为岩石圈

C.①+②的顶部合称为岩石圈

D.软流层及其以上为岩石圈

B

C

A

三、地球的外部圈层

地球外部圈层之间相互联系、相互制约,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。

1.大气圈

包裹地球的气体层,由气体和悬浮物组成的复杂系统;

大气密度随高度的增加而减小。

水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,由液态水、固态水和气态水组成。

2.水圈

按存在的位置和状态:

地表水 地下水

海洋水、陆地水、大气水和生物水

3.生物圈

概念:由地球表层生物及其生存环境构成的圈层

范围:包括大气圈的底部,水圈的全部,岩石圈的上部

核心部分:地上100米,水面以下200米内

意义:自然地理环境系统中最活跃的圈层。

为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。。

地球的外部圈层

外部圈层 概念 组成 其他

大气圈 包裹地球的气体层 气体及其中的悬浮物,即__________、水汽和固体杂质,主要成分是_______和________ 厚度:2 000~3 000千米。大气密度:随高度增加而迅速下降。意义:是地球生命生存的基础条件之一。

水圈 地球表层水体构成的连续但不规则的圈层 由液态水、固态水和气态水组成。 分类:按照存在位置和状态可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。意义:_______与人类社会的关系最为密切。水圈的水处于不间断的循环运动之中

生物圈 地球表层生物及其生存环境的总称 生物(植物、动物、微生物)、非生物环境 分布于_________上部、大气圈底部和____________中;是最______的圈层。

意义:与地壳(或岩石圈)、大气圈和水圈共同组成了地球的生态系统。生物是这个系统中的主体和最活跃的因素。

读图,回答1~2题。

1.②圈层的主体是( )

A.河流 B.湖泊

C.冰川 D.海洋

2.①②③④四圈层中处于不断循环更新之中的是( )

A.④ B.② C.① D.③

D

B

课堂小结

北京时间2019年5月30日,智利北部发生 4.9 级地震,震源深度 94.6 千米。据此完成 1—2 题。

1.此次地震的震源最可能位于( )

A. 地壳 B. 岩石圈 C. 下地幔 D. 软流层

2.此次地震发生时,地面上人们的感觉是( )

A. 先上下颠簸,后左右摇晃

B. 先左右摇晃,后上下颠簸

C. 只有上下颠簸

D. 只有左右摇晃

课堂练习

1.B 2.A 解析:1. 地壳的平均厚度是 17 千米,此次地震的震源深度为 94.6 千米,超出地壳深度;岩石圏指的是地壳和上地幔的顶部,平均厚度在 100 千米左右,从震源深度看,此次地震可能发生在岩石圈范围内;软流层在岩石圈之下,深度可达 400 千米,下地幔在上地幔之下,深度可达 2 900千米,远远大于震源深度。2. 地震波分为横波和纵波,横波传播速度慢,纵波传播速度快,地震发生时人们先感受到纵波的影响即上下颠簸,后感受到横波的影响即左右摇晃。

当地时间 2019 年 5 月 22 日晚,墨西哥波波卡特佩特火山喷出高达 3 500 米的灰柱。读下面地球圈层结构示意图,完成 3—4 题。

3.火山喷发的物质发源于 ( )

A. 地壳上部 B. 上地幔上部的软流层

C. 下地幔 D. 地核

4.地壳是地球表面一层薄薄的由岩石组成的坚硬外壳。下列

说法中,正确的是 ( )

A. 大陆地壳较薄,大洋地壳较厚

B. 地壳是由岩石圈组成的

C. 图中①②③④合为岩石圈

D. 图中④为软流层

3.B 4.D 解析:3. 一般认为岩浆发源于上地幔上部的软流层。4. 大陆地壳较厚,大洋地壳较薄;地壳是由岩石组成的;图中④为软流层。

当地时间 2019 年 5 月 24日夜间,印度尼西亚巴厘岛阿贡火山喷发,火山灰柱高达5 000 米。下图示意火山景观和地球的内部圈层结构。据此完成 5—7 题。

5.此次火山喷发的岩浆最有可能来自 ( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

6.在地球内部,地震波传播速度变化最大的地方是 ( )

A. ①与②交界处 B. ②层内部

C. ②与③交界处 D. ③与④交界处

7.喷发蔓延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是 ( )

A. 大气圈→水圈、生物圈→岩石圈

B. 岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C. 水圈、生物圈→大气圈→岩石圈

D. 水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

5.B 6.C 7.A 解析:5. 火山喷发的岩浆来自上地幔上部的软流层,图中②为地幔。6. 在地球内部,地震波传播速度变化最大的地方是古登堡面处,此处横波突然消失,纵波波速下降。7. 喷发出地表的火山灰物质首先冲入大气圈,然后在重力作用下降落到地表,接触到地表的生物或直接落入水面,经过外力作用,最终成为岩石圈的一部分。

读下面地球圈层结构示意图(部分),完成 8—9 题。

8.人类赖以生存的地理环境的空间范围最接近 ( )

A. 生物圈 B. 水圈

C. ①圈层 D. ②圈层

9.下列有关图中地球圈层特点的叙述,正确的是 ( )

A. 水圈都分布在海平面以下

B. 生物圈孕育于其他圈层中

C. ①圈层温度随高度增加而递减

D. ②圈层中硅镁层在大洋洋底缺失

8.A 9.B 解析:8. 生物包括动物、植物和微生物,人属于生物圈,人类赖以生存的环境的空间范围最接近生物圈,A项正确。水圈中主要是海洋生物,B 项错误。①圈层是大气圈,②圈层是岩石圈,不是人类生存空间最接近的圈层,C、D两项错误。9. 水圈、大气圈、岩石圈有交错在一起的部分,所以水圈不都分布在海平面以下,A 项错误。生物圈孕育于其他圈层中,B 项正确。①圈层在底部的对流层温度随高度增加而递减,中部的平流层温度随高度增加而增加,C 项错误。②圈层中硅铝层在大洋洋底缺失,不是硅镁层,D 项错误。

地球表面四个圈层联系紧密,存在物质、能量交换,形成人类赖以生存和发展的自然环境。读下图,完成 10—11 题。

10.①圈层的主要特点是 ( )

A. 连续但不规则

B. 由气体和悬浮物质组成

C. 能够进行光合作用

D. 由坚硬岩石组成

11.下列关于图示圈层的叙述,正确的是 ( )

A. 各圈层上下平行分布 B. 各圈层相互渗透

C. ③圈层单独占有空间 D. 都属于地球的外部圈层

10.A 11.B 解析:10. 根据图示圈层之间物质的输入与输出关系,可以推导出①为水圈,②为大气圈,③为生物圈,④为岩石圈。水圈是一个连续但不规则的圈层,水圈的水通过蒸发进入大气圈;大气圈由气体和悬浮物质组成;生物圈能进行光合作用;岩石圈由坚硬的岩石组成。11. 岩石圈属于地球内部圈层,水圈、大气圈、生物圈属于外部圈层,图示四大圈层相互渗透、相互联系,而不是上下平行分布,其中生物圈占据大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,而不是单独占有空间。

12. 阅读下面图文材料,完成下列问题。

材料一 地震仪可以记录从地球不同深度传来的地震波,通过分析该处地震波的波速和频率等特征,可以大致判断该处的物质状态、密度等状况。

材料二 在海洋中释放人工震波,震波会从海底不同深度的岩层反射回来,由反射波可绘出海底地质图,从而确定石油和天然气矿床的位置。这一过程具体工作原理如下图所示。

(1)地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏。下列四幅地震波示意图中,表示海底储有石油的是 ( )

(2)若此时海底发生了地震,轮船会产生怎样的运动?海岸边行驶的汽车呢?

12.(1)A (2)轮船只出现上下颠簸。汽车先上下颠簸,后左右摇晃。

解析: (1)纵波可在固体、液体、气体中传播,且传播速度较快,而横波只能在固体中传播,且传播速度较慢。因横波不能在液体中传播,故海底若有石油,那么横波在传播过程中将完全消失,故符合题意的是 A。(2)由于轮船航行在水上,汽车行驶在陆地上,能够通过固、液、气三态的只有纵波,因此两者都能出现纵波引起的上下颠簸;横波只能在固体中传播,波速相对较慢,故汽车先上下颠簸,后左右摇晃。

第三节

地球的圈层结构

高中地理 必修第一册

第一章

1.运用资料,说明地震的成因、危害及防御措施。

2.了解地震波的传播特征及其在划分地球内部圈层方面的应用。

3.掌握地球内外部各圈层的划分及其主要特点。

学习目标

一、地震与地震波

教材全解

自1970 年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12 262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12 289 米)和俄罗斯的油井(12 345 米)打破。截至2016 年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

1.说一说,你了解哪些关于地球内部的知识?

2. 俗话说:“上天有路,入地无门。”议一议,在“入地无门”的情况下,科学家是如何探测地球内部奥秘的?

地震波

地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动。

地震是一种危害和影响巨大的自然灾害。

1.地震

(1)概念

震源

震中距

震源深度

地震波

表示地震能量大小的等级

一次地震,震级只有一个

震级每增加1级,能量约

增加30倍

(2)震级

(3)烈度

对地表和建筑物等破坏

强弱的程度

影响因素:

一次地震,烈度不止一个

(共12度)

影响烈度的因素:

①.震级:

震级越大,烈度也越大,每次地震震级只有一个,而烈度有无数个

②.震中距:

震中距越大,烈度越小

③.震源深浅:

震源越浅,烈度越大

④.地质构造

⑤.地面建筑

影响 震级 震中距 震源深度 地质构造 建筑物坚固程度

关系

正相关

负相关

负相关

负相关

负相关

1.关于地震,以下说法正确的是( )

A.地震释放的能量越大,震级越高

B.一次地震可以有多个震级

C.一次地震只有一个烈度

D.同级地震,震源越深,破坏力越大

2.以下关于地震的应对措施中不合理的是( )

A.加强地震监测和预报

B.提高建筑物的抗震强度

C.加强宣传,提高民众的防灾、减灾意识

D.在高楼时尽快坐电梯下楼

A

D

课堂小测

读2008年中国3级以上地震分布图,概括中国地震分布特征

拓展延伸

2.地震波

请阅读教材P24内容,思考下列问题:

1.什么是地震波?

2.地震波分为哪两类?各有什么特性?又有哪些共性?

地震波:地震的能量以波动的方式向外传播

(1)概念

(2)分类及特性

分类 传播速度 所经物质状态 波速变化

横波(S)

纵波(P) 较 快

较 慢

固体、液体、气体

固 体

在不同的介质中传播速度不同

问题探究

1.当地球发生地震时,人们首先感觉到上下晃动还是左右晃动?为什么?

答:先上下晃动。因为纵波的传播速度大于横波的传播速度。

2. 地震在海洋中发生时,坐在船上的渔民是感觉到上下晃动还是左右晃动?为什么?

答:只有上下晃动。因为纵波在固体、液体和气态中传播,而横波只在固体中传播。

l 地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是( )

A.游轮上的游客只感受到左右摇晃

B.地震的能量主要来源于太阳辐射

C.地震发生时,首先到达地表的是地震波中的纵波

D.发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害

C

课堂小测

2.地震波

请阅读教材P24内容,思考下列问题:

1.什么是地震波?

2.地震波分为哪两类?各有什么特性?又有哪些共性?

(1)概念

(2)分类及特性

(3)利 用

“透视”地球内部结构

二、地球内部圈层

1.内部圈层划分

地壳、地幔、地核

2.圈层的分界面

莫霍界面

古登堡界面

地核

3.划分依据

地震波传播速度变化

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

——波速明显增加

——横波消失,纵波减速

莫霍面

古登堡面

读p25图1-18:

这两个界面距地表深度大致多少千米?地震波通过这两个界面向下传播的时候波速如何变化?说明了什么问题?

物质组成或状态

发生了变化

请推测地幔和地核的物质状态。

1.地球内部各圈层的主要组成物质是什么?

各有什么特征?

2.软流层位于哪一个圈层?地壳、岩石圈、与软流层的位置关系是怎样的?

请同学们阅读教材P25-26,自主完成下列问题。

(1)地 壳

①概念:

②地壳物质组成:

地壳中主要化学元素平均含量百分比

养(氧)闺(硅)女(铝)贴(铁)给(钙)哪(钠)家(钾)没(镁)

地壳是地球表面以下、莫霍界面以上的固体外壳。

4.内部圈层

b.地壳可分为哪两层? 它们的分布有什么不同?

地壳结构示意图

③地壳内部结构

a.地壳厚度的变化有什么规律?

硅镁层

硅铝层

不连续分布,在大洋底部消失

连续分布

厚度不均,平均厚度为17千米;

大陆地壳较厚,平均厚度为39-41千米; 大洋地壳较薄,平均厚度为5-10千米。

地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层。

(2)地 幔

①概念:

地幔

上地幔

下地幔

岩石圈

软流层

莫霍面

古登堡面

2900km

③软流层:

可能是岩浆的主要发源地。

④岩石圈:

上地幔上部

地壳

软流层以上

②组成物:含铁和镁的硅酸盐类。

地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体。

(3) 地 核

①概念:

可能是极高温高压下的铁和镍。

②组成物质:

③结构:

外核

内核

你能根据地震波波速的变化推测出外核和内核的物质状态吗?

液态或熔融状态

固态

名称 范围 深度 主要特征

地壳 地表~莫霍界面 平均17千米 (1)固态,由各种岩石组成(2)各地厚度不一,大洋部分____,(平均厚度约6千米)大陆部分____。(平均厚度约33千米)地壳厚度变化的规律是:海拔越高,地壳越____;海拔越低,地壳越____。(3)结构:分为硅铝层(大洋缺失)和硅镁层(连续的)

地幔 莫霍界面~古登堡界面 17~2900千米 (1)固态,硅酸盐类物质,自上而下铁、镁的含量逐渐增加(2)结构:分上地幔和下地幔。(3)上地幔上部有一________(岩浆的发源地)(4)软流层以上的地幔部分是岩石圈的组成部分,岩石圈:包括______和上地幔顶部。

地核 古登堡界面~地心 2900~6371千米 由E______(呈____态或_______状态)和F______组成(为____态)。(2)物质成分以铁和镍为主。(3)温度、压力、密度均很大。

读“地震波波速与地球内部圈层划分图”,完成1~3题。

1.由塑性物质组成的软流层,一般认为位于( )

A.圈层①内部B.圈层②上部

C.圈层②底部D.圈层③顶部

3.当前科学家仍主要利用地震波的性质对地球内部的结构进行探索,下列四幅地震波示意图中表示其地下储有石油的是( )

2.下列关于岩石圈的说法,正确的是( )

A.①+②合称为岩石圈

B.①为岩石圈

C.①+②的顶部合称为岩石圈

D.软流层及其以上为岩石圈

B

C

A

三、地球的外部圈层

地球外部圈层之间相互联系、相互制约,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。

1.大气圈

包裹地球的气体层,由气体和悬浮物组成的复杂系统;

大气密度随高度的增加而减小。

水圈是由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层,由液态水、固态水和气态水组成。

2.水圈

按存在的位置和状态:

地表水 地下水

海洋水、陆地水、大气水和生物水

3.生物圈

概念:由地球表层生物及其生存环境构成的圈层

范围:包括大气圈的底部,水圈的全部,岩石圈的上部

核心部分:地上100米,水面以下200米内

意义:自然地理环境系统中最活跃的圈层。

为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。。

地球的外部圈层

外部圈层 概念 组成 其他

大气圈 包裹地球的气体层 气体及其中的悬浮物,即__________、水汽和固体杂质,主要成分是_______和________ 厚度:2 000~3 000千米。大气密度:随高度增加而迅速下降。意义:是地球生命生存的基础条件之一。

水圈 地球表层水体构成的连续但不规则的圈层 由液态水、固态水和气态水组成。 分类:按照存在位置和状态可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。意义:_______与人类社会的关系最为密切。水圈的水处于不间断的循环运动之中

生物圈 地球表层生物及其生存环境的总称 生物(植物、动物、微生物)、非生物环境 分布于_________上部、大气圈底部和____________中;是最______的圈层。

意义:与地壳(或岩石圈)、大气圈和水圈共同组成了地球的生态系统。生物是这个系统中的主体和最活跃的因素。

读图,回答1~2题。

1.②圈层的主体是( )

A.河流 B.湖泊

C.冰川 D.海洋

2.①②③④四圈层中处于不断循环更新之中的是( )

A.④ B.② C.① D.③

D

B

课堂小结

北京时间2019年5月30日,智利北部发生 4.9 级地震,震源深度 94.6 千米。据此完成 1—2 题。

1.此次地震的震源最可能位于( )

A. 地壳 B. 岩石圈 C. 下地幔 D. 软流层

2.此次地震发生时,地面上人们的感觉是( )

A. 先上下颠簸,后左右摇晃

B. 先左右摇晃,后上下颠簸

C. 只有上下颠簸

D. 只有左右摇晃

课堂练习

1.B 2.A 解析:1. 地壳的平均厚度是 17 千米,此次地震的震源深度为 94.6 千米,超出地壳深度;岩石圏指的是地壳和上地幔的顶部,平均厚度在 100 千米左右,从震源深度看,此次地震可能发生在岩石圈范围内;软流层在岩石圈之下,深度可达 400 千米,下地幔在上地幔之下,深度可达 2 900千米,远远大于震源深度。2. 地震波分为横波和纵波,横波传播速度慢,纵波传播速度快,地震发生时人们先感受到纵波的影响即上下颠簸,后感受到横波的影响即左右摇晃。

当地时间 2019 年 5 月 22 日晚,墨西哥波波卡特佩特火山喷出高达 3 500 米的灰柱。读下面地球圈层结构示意图,完成 3—4 题。

3.火山喷发的物质发源于 ( )

A. 地壳上部 B. 上地幔上部的软流层

C. 下地幔 D. 地核

4.地壳是地球表面一层薄薄的由岩石组成的坚硬外壳。下列

说法中,正确的是 ( )

A. 大陆地壳较薄,大洋地壳较厚

B. 地壳是由岩石圈组成的

C. 图中①②③④合为岩石圈

D. 图中④为软流层

3.B 4.D 解析:3. 一般认为岩浆发源于上地幔上部的软流层。4. 大陆地壳较厚,大洋地壳较薄;地壳是由岩石组成的;图中④为软流层。

当地时间 2019 年 5 月 24日夜间,印度尼西亚巴厘岛阿贡火山喷发,火山灰柱高达5 000 米。下图示意火山景观和地球的内部圈层结构。据此完成 5—7 题。

5.此次火山喷发的岩浆最有可能来自 ( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

6.在地球内部,地震波传播速度变化最大的地方是 ( )

A. ①与②交界处 B. ②层内部

C. ②与③交界处 D. ③与④交界处

7.喷发蔓延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是 ( )

A. 大气圈→水圈、生物圈→岩石圈

B. 岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C. 水圈、生物圈→大气圈→岩石圈

D. 水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

5.B 6.C 7.A 解析:5. 火山喷发的岩浆来自上地幔上部的软流层,图中②为地幔。6. 在地球内部,地震波传播速度变化最大的地方是古登堡面处,此处横波突然消失,纵波波速下降。7. 喷发出地表的火山灰物质首先冲入大气圈,然后在重力作用下降落到地表,接触到地表的生物或直接落入水面,经过外力作用,最终成为岩石圈的一部分。

读下面地球圈层结构示意图(部分),完成 8—9 题。

8.人类赖以生存的地理环境的空间范围最接近 ( )

A. 生物圈 B. 水圈

C. ①圈层 D. ②圈层

9.下列有关图中地球圈层特点的叙述,正确的是 ( )

A. 水圈都分布在海平面以下

B. 生物圈孕育于其他圈层中

C. ①圈层温度随高度增加而递减

D. ②圈层中硅镁层在大洋洋底缺失

8.A 9.B 解析:8. 生物包括动物、植物和微生物,人属于生物圈,人类赖以生存的环境的空间范围最接近生物圈,A项正确。水圈中主要是海洋生物,B 项错误。①圈层是大气圈,②圈层是岩石圈,不是人类生存空间最接近的圈层,C、D两项错误。9. 水圈、大气圈、岩石圈有交错在一起的部分,所以水圈不都分布在海平面以下,A 项错误。生物圈孕育于其他圈层中,B 项正确。①圈层在底部的对流层温度随高度增加而递减,中部的平流层温度随高度增加而增加,C 项错误。②圈层中硅铝层在大洋洋底缺失,不是硅镁层,D 项错误。

地球表面四个圈层联系紧密,存在物质、能量交换,形成人类赖以生存和发展的自然环境。读下图,完成 10—11 题。

10.①圈层的主要特点是 ( )

A. 连续但不规则

B. 由气体和悬浮物质组成

C. 能够进行光合作用

D. 由坚硬岩石组成

11.下列关于图示圈层的叙述,正确的是 ( )

A. 各圈层上下平行分布 B. 各圈层相互渗透

C. ③圈层单独占有空间 D. 都属于地球的外部圈层

10.A 11.B 解析:10. 根据图示圈层之间物质的输入与输出关系,可以推导出①为水圈,②为大气圈,③为生物圈,④为岩石圈。水圈是一个连续但不规则的圈层,水圈的水通过蒸发进入大气圈;大气圈由气体和悬浮物质组成;生物圈能进行光合作用;岩石圈由坚硬的岩石组成。11. 岩石圈属于地球内部圈层,水圈、大气圈、生物圈属于外部圈层,图示四大圈层相互渗透、相互联系,而不是上下平行分布,其中生物圈占据大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,而不是单独占有空间。

12. 阅读下面图文材料,完成下列问题。

材料一 地震仪可以记录从地球不同深度传来的地震波,通过分析该处地震波的波速和频率等特征,可以大致判断该处的物质状态、密度等状况。

材料二 在海洋中释放人工震波,震波会从海底不同深度的岩层反射回来,由反射波可绘出海底地质图,从而确定石油和天然气矿床的位置。这一过程具体工作原理如下图所示。

(1)地质学家常利用地震波来寻找海底油气矿藏。下列四幅地震波示意图中,表示海底储有石油的是 ( )

(2)若此时海底发生了地震,轮船会产生怎样的运动?海岸边行驶的汽车呢?

12.(1)A (2)轮船只出现上下颠簸。汽车先上下颠簸,后左右摇晃。

解析: (1)纵波可在固体、液体、气体中传播,且传播速度较快,而横波只能在固体中传播,且传播速度较慢。因横波不能在液体中传播,故海底若有石油,那么横波在传播过程中将完全消失,故符合题意的是 A。(2)由于轮船航行在水上,汽车行驶在陆地上,能够通过固、液、气三态的只有纵波,因此两者都能出现纵波引起的上下颠簸;横波只能在固体中传播,波速相对较慢,故汽车先上下颠簸,后左右摇晃。