第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-13 10:13:06 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第十七课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

1.

农民阶级的抗争

太平天国运动

目录/CONTENTS

2.

地主阶级的探索

洋务运动

3.

列强侵略的加剧

边疆危机与甲午中日战争

4.

国家危机的加剧

瓜分中国的狂潮

学习目标:

1.了解太平天国运动的经过和《天朝田亩制度》《资政新篇》的内容。

2.归纳洋务运动的内容,分析其历史作用。

3.认识社会各阶级为挽救国家危局所作的努力及存在的局限性。

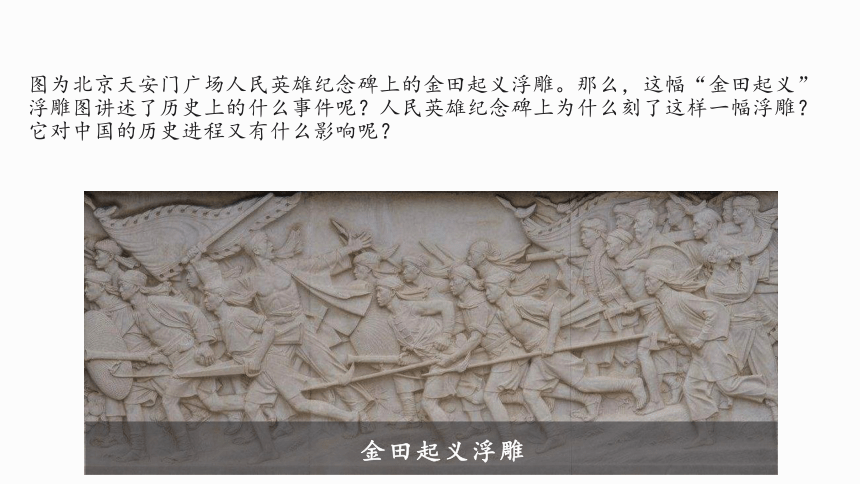

金田起义浮雕

图为北京天安门广场人民英雄纪念碑上的金田起义浮雕。那么,这幅“金田起义”浮雕图讲述了历史上的什么事件呢?人民英雄纪念碑上为什么刻了这样一幅浮雕?它对中国的历史进程又有什么影响呢?

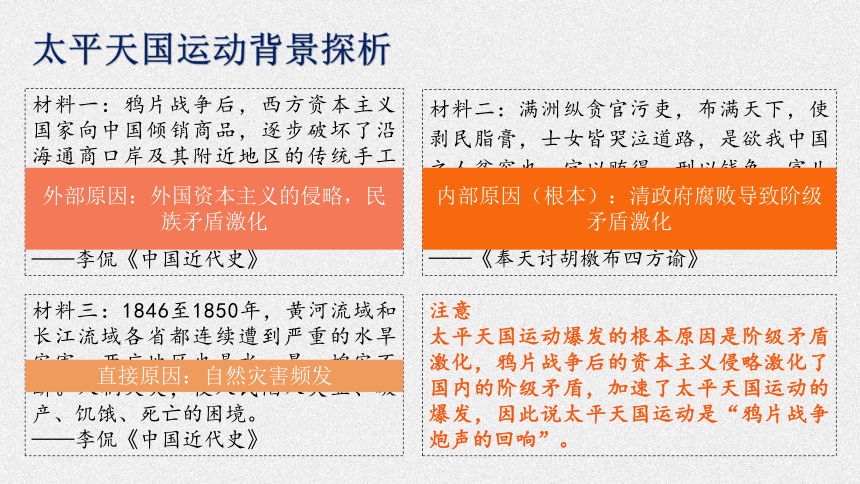

太平天国运动背景探析

材料一:鸦片战争后,西方资本主义国家向中国倾销商品,逐步破坏了沿海通商口岸及其附近地区的传统手工业。鸦片输入年年激增。由它所引起的白银外流、银贵钱贱等问题,比战前更为严重。

——李侃《中国近代史》

外部原因:外国资本主义的侵略,民族矛盾激化

材料二:满洲纵贪官污吏,布满天下,使剥民脂膏,士女皆哭泣道路,是欲我中国之人贫穷也。官以贿得,刑以钱免,富儿当权,豪杰绝望,是使我中国之英俊抑郁而死也。

——《奉天讨胡檄布四方谕》

内部原因(根本):清政府腐败导致阶级矛盾激化

材料三:1846至1850年,黄河流域和长江流域各省都连续遭到严重的水旱灾害,两广地区也是水、旱、蝗灾不断。人祸天灾,使人民陷入失业、破产、饥饿、死亡的困境。

——李侃《中国近代史》

直接原因:自然灾害频发

注意

太平天国运动爆发的根本原因是阶级矛盾激化,鸦片战争后的资本主义侵略激化了国内的阶级矛盾,加速了太平天国运动的爆发,因此说太平天国运动是“鸦片战争炮声的回响”。

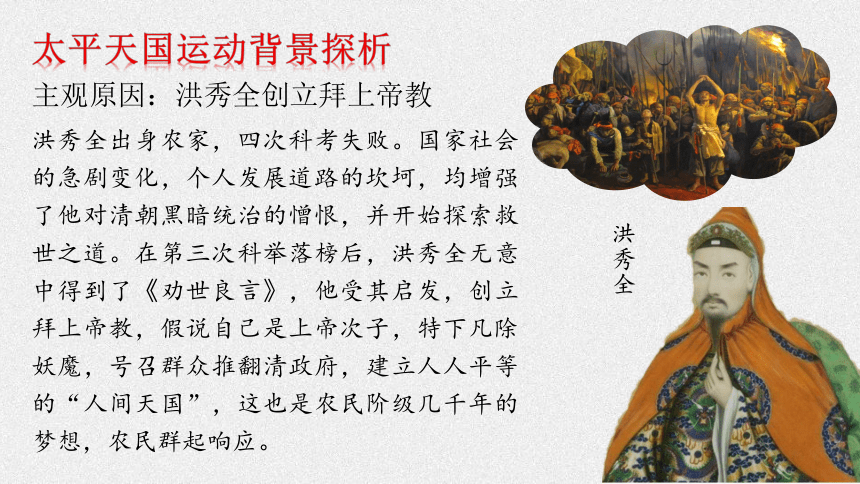

太平天国运动背景探析

主观原因:洪秀全创立拜上帝教

洪秀全

洪秀全出身农家,四次科考失败。国家社会的急剧变化,个人发展道路的坎坷,均增强了他对清朝黑暗统治的憎恨,并开始探索救世之道。在第三次科举落榜后,洪秀全无意中得到了《劝世良言》,他受其启发,创立拜上帝教,假说自己是上帝次子,特下凡除妖魔,号召群众推翻清政府,建立人人平等的“人间天国”,这也是农民阶级几千年的梦想,农民群起响应。

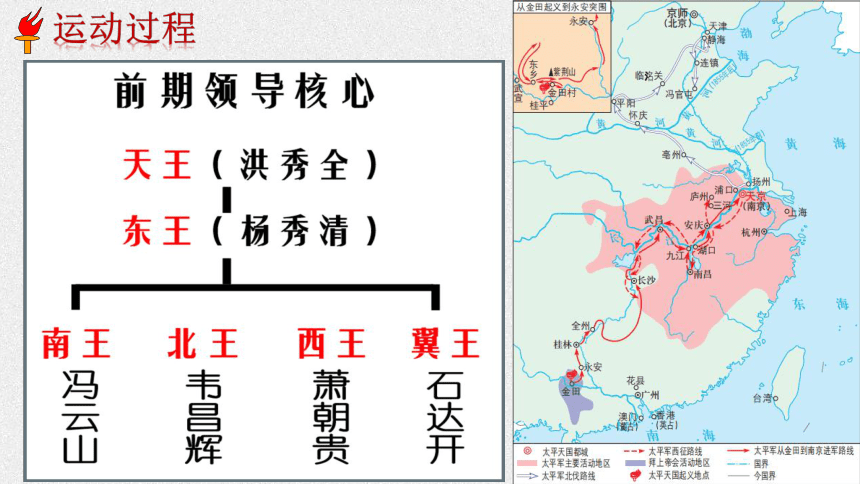

运动过程

金田起义:1851年,洪秀全、杨秀清等在广西桂平金田村发动起义;

永安建制:1851年9月太平军攻克广西永安后,相继建立各项制度,并分封诸王;

定都天京:1853年3月,太平军占南京,改南京为天京,定都于此;

北伐西征:定都天京后,经过北伐西征,军事上达到全盛;

天京变乱:1856年,太平天国领导集团发生内讧,太平天国开始衰落;

后期防御:陈玉成、李秀成在后期军事作战的成败;

天京陷落:1864年7月,天京陷落,太平天国运动失败。

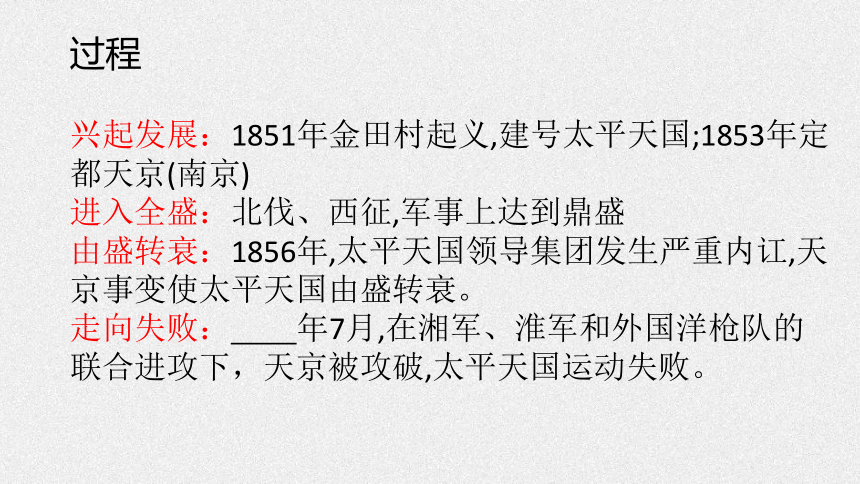

过程

兴起发展:1851年金田村起义,建号太平天国;1853年定都天京(南京)

进入全盛:北伐、西征,军事上达到鼎盛

由盛转衰:1856年,太平天国领导集团发生严重内讧,天京事变使太平天国由盛转衰。

走向失败: 年7月,在湘军、淮军和外国洋枪队的联合进攻下,天京被攻破,太平天国运动失败。

纲领性文件:1853年《天朝田亩制度》

凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——《天朝田亩制度》

①平均分配土地,否定封建地主土地所有制,追求社会财富平均;

②实行绝对平均的分配制度——圣库制度

(1)主张:提出“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”

纲领性文件:1853年《天朝田亩制度》

(3)特点:①革命性 ②空想性 ③落后性(不符合历史发展的潮流)

积极影响

①是几千年农民反封思想结晶;是农民阶级所能提出的最完整的反封建纲领;

②也是使太平天国运动成为中国历代农民战争最高峰的重要标志之一。

消极影响

①主观上体现的是一种违背社会发展规律的绝对平均主义;

②客观上,没有一个安定的环境保证实施;

③将小农经济作为追求的理想化目标,实际上没有超越封建主义经济的范畴。

资政新篇(1859年)

内容

政治:向西方学习,以法治国,官吏由选举产生;

经济:发展工商业,奖励技术发明;

文教:设立新式学堂;

外交:主张与外国平等交流,但不准干涉中国内政。

评价

是先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案,但是,迫于形势,因此未能真正实行

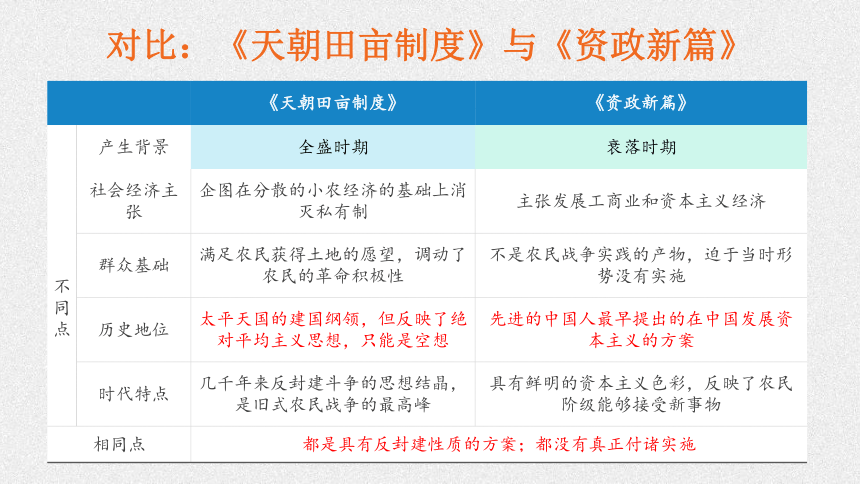

对比:《天朝田亩制度》与《资政新篇》

《天朝田亩制度》 《资政新篇》

不同点 产生背景 全盛时期 衰落时期

社会经济主张 企图在分散的小农经济的基础上消灭私有制 主张发展工商业和资本主义经济

群众基础 满足农民获得土地的愿望,调动了农民的革命积极性 不是农民战争实践的产物,迫于当时形势没有实施

历史地位 太平天国的建国纲领,但反映了绝对平均主义思想,只能是空想 先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案

时代特点 几千年来反封建斗争的思想结晶,是旧式农民战争的最高峰 具有鲜明的资本主义色彩,反映了农民阶级能够接受新事物

相同点 都是具有反封建性质的方案;都没有真正付诸实施 1.沉重打击了清王朝的统治,并引起了清政府内部政治和权力结构的变化,湘淮系官僚集团崛起,地方势力抬头,中央权力下移,对此后历史的发展产生了重要影响;

2.促进清王朝的变革,即洋务运动的兴起。

意义

失败原因

①根本原因:农民阶级的局限性

②客观原因:中外反动势力的联合绞杀

③领导集团内讧,战略决策失误

你们知道我这几年都是怎么过的吗?

大厦将倾!

外患

内忧

寻找出路

临危受命

师夷长技

自强求富

操练淮军,镇压太平天国运动、参与洋务运动,积极倡建近代海军、建立北洋水师

李鸿章

洋务运动领导人物

创立湘军,平定太平天国

曾国藩

洋务运动领导人物

镇压太平天国,兴办洋务,平定陕甘,收复新疆,建设西北

左宗棠

洋务运动领导人物

发展军工重工业;创办自强学堂等学校;参与推动晚清新政

张之洞

洋务运动领导人物

推动洋务运动的发展;办理外交事务

奕

洋务运动代表人物

洋务运动的目的及方式

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

──(1864年)李鸿章:《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

知识归纳

指导思想:中体西用(中体:文武制度;西用:火器)

学习内容:学习西方的“火器”,即西方的军事与生产技术

两大旗号:“自强”(前期)、“求富”(后期)

变法目的:“可以绞发逆,可以勤远略”,维护清王朝统治

主要活动一:创办近代企业

前期:为达到自强目的而创办的近代军事工业(官办):

李鸿章——江南制造总局;左宗棠——福州船政局;

曾国藩——安庆内军械所;崇厚——天津机械制造局

后期:为达到求富目的而创办的近代民用工业(官督商办/官商合办):

李鸿章——开平矿务局;李鸿章——上海轮船招商局

张之洞——汉阳铁厂;李鸿章——上海机器织布局

主要活动二:筹划海防

北洋、南洋、福建三支海军

主要活动三:创办新式教育

京师同文馆、派遣留学生等

江南制造总局是清朝洋务运动中成立的近代军事工业生产机构,为晚清中国最重要的军工厂,是清政府洋务派开设的规模最大的近代军事企业。江南机器制造总局早期厂房也是近代最早的新式工厂之一。

江南制造总局

江南制造局外景

江南制造局内景

轮船招商局

开平煤矿

汉阳铁厂

湖北织布局

它是中国建立的一支近代化海军舰队,同时也是清朝建立的四支近代海军中实力最强、规模最大的一支。

北洋海军

京师同文馆是清末第一所官办外语专门学校,它是清末最早设立的″洋务学堂″,是清政府通过同文馆的翻译、印刷出版活动了解西方世界的窗口。

京师同文馆

致远舰概述图

京师同文馆学生学习英文的场景

总理衙门

总理衙门为清政府办洋务及外交事务、派出驻外国使节,并兼管通商、海防、关税、路矿、邮电、军工、同文馆、派遣留学生等事务而特设的中央机构。

总理衙门外景图

结果

结果:甲午中日战争的失败,北洋舰队的全军覆灭最终宣告了洋务运动的破产。

洋务运动失败的根本原因是没有触及封建统治基础,在维护清朝统治的前提下学习西方先进技术,没有从根本进行改革。洋务运动主张自强、求富的目标未能实现。洋务运动创办的企业采用的是封建衙门式的管理方法。

对洋务运动的评价

金陵机器制造局内部

学习了西方资本主义国家的一些近代科学技术,培养了一批科技人才和技术工人,在客观上既诱导了本国资本主义的产生,在一定程度上瓦解了封建自然经济,又对外国 经济势力的扩张起了一定的抵制作用,是中国近代化的开端。

由于洋务运动的根本目的是维护和巩固清政府的统治,再加上其内部的腐朽和外国势力的挤压,它没有使中国走向富强的道路

新疆

列强侵略的加剧

边疆危机

19世纪60年代以后,列强加紧在世界范围内争夺殖民地,中国出现了严重的边疆危机。

区域 时间 史实

西北 1864

1878

1884

西南 1883

1885

中日 1894 -1895

阿古柏入侵新疆

左宗棠收复新疆

新疆建省

中法战争爆发

法国占越南;清政府不败而败

甲午中日战争

左宗棠收复新疆

背景:1864年,新疆地区形成内乱局面;英国支持的阿古柏乘机侵入新疆,俄国出兵占领伊犁地区;

概况:1875年,清政府任命左宗棠为钦差大臣督办新疆军务,发兵平乱;1878年2月,收复新疆南北两路;

结果:1884年,清政府在新疆地区正式建省,使西北边疆渡过了危机。

中法战争爆发

1883年底

法军进攻台湾,刘铭传带领当地军民多次击败法军

1884年

法军偷袭马尾军港,中国损失惨重

1884年

清军在冯子材的率领下抗法,取得镇南关大捷,法军败退

1885年

中法战争

不败而败的一次战争

1885年,清政府与法国签订了中法《越南条约》,承认法国占领越南,中国的西南门户被打开,同年台湾建省,刘铭传为台湾第一任巡抚,清政府加强了对台湾的管辖。

明治维新后,日本开始走上资本主义道路,对外积极侵略扩张,确定了以中国为中心的“大陆政策”;

此时的清朝是一个通过洋务运动回光返照的帝国,政治腐败,人民生活困苦,官场中各派系明争暗斗、尔虞我诈,国防军事外强中干,纪律松弛;世界主要资本主义国家逐步向帝国主义过渡,日本的侵略行径在一定程度上得到西方列强的支持。

甲午中日战争:战前背景

中国方面

面对日本不断增强的军事威胁,清政府反应迟钝,措施不力,内部又矛盾重重,严重地影响了中国的战备和自卫。

帝后两党的斗争

04

01

02

03

一触即发

日本方面

日本经历明治维新后,国力显著增强。为应对国内市场狭小和原料不足,日本颁布大陆政策,蓄谋已久。

中国方面

清政府统治日益腐朽没落,统治阶级内部内斗不断。但清朝经历洋务运动后,实力大大增加。

世界方面

第一、二次工业革命的进行,主要资本主义国家进入帝国主义阶段;默许、纵容的态度

朝鲜方面

1894年,东学党起义,日本趁机出兵朝鲜

甲午中日战争:战前背景

甲午中日战争:战争过程

丰岛战役:1894年7月,日军在朝鲜半岛海域丰岛海面偷袭清军运兵船。

↓

平壤战役(1894.9)

↓

黄海海战:1894年9月,中日海军在黄海展开决战。

↓

旅顺大屠杀(1894.11)

↓

威海卫战役(1895.2)

旅顺

1894.11

威海卫

1895.2.2

黄海海战

1894.9.17

平壤

1894.9.15

丰岛

1894.7.25

结果:清朝战败,被迫签订《马关条约》

条款 内容 危害

割地 割辽东半岛、台湾及附属岛屿、澎湖列岛给日本 使中国的领土和主权进一步遭受严重损失

赔款 赔偿日本军费二亿两白银 大大加重了中国人民的负担

开放通商口岸 开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠 使列强侵略势力深入中国内地

投资设厂 日本可以在中国通商口岸投资设厂,产品运销中国内地免收内地税 拓展了列强对华资本输出的途径严重阻碍了中国民族资本主义的发展

影响

①被迫签订《马关条约》,进一步把中国推入半殖民地半封建社会的深渊;

②宣告洋务运动破产;

③掀起了列强瓜分中国的狂潮,促进民族意识觉醒。

甲午中日战争是传统中国与近代中国的分水岭

(1)列强侵华特征:甲午中日战争后,列强侵华进人新的阶段,经济侵略由以商品输出为主转向以资本输出为主,列强掀起瓜分中国的狂潮。

(2)社会主要矛盾:中外民族矛盾激化,中国民族危机进一步加深,半殖民地化程度大大加深。

(3)经济结构变动:随着帝国主义侵略加剧,中国的自然经济进一步解体,出现了振兴实业、发展民族工业的热潮,民族资本主义经济得到初步发展。

(4)阶级关系变动:民族资产阶级登上政治舞台,维新派、革命派等政治团体相继成立,救亡图存的运动高涨。

(5)向西方学习:先进的中国人逐渐认识到单纯学习西方先进技术不能挽救中国,应该学习西方政治制度;向西方学习从技术层面转向制度层面。

瓜分中国的狂潮

三国干涉还辽

《马关条约》签订后,沙俄联合法国、德国迫使日本放弃辽东半岛,日本则向中国索取了3000万两白银作为“赎辽费”。三国干涉还辽事件体现了帝国主义在华利益之争说明列强在各自的侵华利益上,既有矛盾斗争又有勾结妥协。

背景:中国在甲午战争中的惨败和清政府的投降政策大大助长了列强侵略中国的野心

表现:各帝国主义国家纷纷在中国划分势力范围:俄国租旅大,英国租威海卫,德国租胶州湾,英国租九龙,法国租广州湾。列强还在中国掠夺铁路和工矿权利

影响:中国面临从半殖民地沦为殖民地的严重危机。

瓜分中国的狂潮

国家出路的探索与列强侵略的加剧

太平天国运动

洋务运动

边疆危机与甲午中日战争始末

背景:民族矛盾、阶级矛盾、拜上帝会

进程

纲领:《天朝田亩制度》《资政新篇》

败因:中外反动势力联合绞杀;农民阶级历史局限性

影响:沉重打击清王朝统治;汉人势力上升

背景:内忧外患

代表人物:中央地方

内容:“自强”“求富”;近代军事、民用、教育、军事的发展

评价

边疆危机:左宗棠收复新疆、中法战争

甲午中日战争

背景

进程

结果:中日《马关条约》

后续:台湾人民武装抗日斗争、三国干涉还辽、列强瓜分中国

课堂小结

三元里抗英事件是第一次鸦片战争时期英国军队与非官方武装力量间在广州市郊外三元里发生的冲突事件。

三元里是广州城北附近的一个小村庄,1841年5月,占据广州四方炮台的英军到三元里抢掠财物、强暴妇女,当地人民奋起反抗,打死数名英军。随后,三元里附近103个乡的群众包围了四方炮台,并诱敌至三元里牛栏岗。当时恰逢倾盆大雨,英军枪炮皆哑,手持刀、矛、锄头的民众乘势猛攻,人数越聚越多。英军增援部队到达后,才解救了被围困的英军。

1841年5月31日,三元里人民再次包围四方炮台,英军惊恐万分,逼迫广州知府强行解散了抗英队伍,英军撤出虎门时发出告示,恫吓中国人民"后勿再犯"。中国人民当即发出《申谕英夷告示》警告英军"若敢再来,不用官兵、自己出力,杀尽尔等猪狗,方消我各乡惨毒之害也"!

三元里抗英斗争是近代史上中国人民第一次自发的大规模抵抗外国侵略的斗争,表现了中国人民不畏强暴、抵御外敌的爱国精神。

感谢聆听

第十七课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

1.

农民阶级的抗争

太平天国运动

目录/CONTENTS

2.

地主阶级的探索

洋务运动

3.

列强侵略的加剧

边疆危机与甲午中日战争

4.

国家危机的加剧

瓜分中国的狂潮

学习目标:

1.了解太平天国运动的经过和《天朝田亩制度》《资政新篇》的内容。

2.归纳洋务运动的内容,分析其历史作用。

3.认识社会各阶级为挽救国家危局所作的努力及存在的局限性。

金田起义浮雕

图为北京天安门广场人民英雄纪念碑上的金田起义浮雕。那么,这幅“金田起义”浮雕图讲述了历史上的什么事件呢?人民英雄纪念碑上为什么刻了这样一幅浮雕?它对中国的历史进程又有什么影响呢?

太平天国运动背景探析

材料一:鸦片战争后,西方资本主义国家向中国倾销商品,逐步破坏了沿海通商口岸及其附近地区的传统手工业。鸦片输入年年激增。由它所引起的白银外流、银贵钱贱等问题,比战前更为严重。

——李侃《中国近代史》

外部原因:外国资本主义的侵略,民族矛盾激化

材料二:满洲纵贪官污吏,布满天下,使剥民脂膏,士女皆哭泣道路,是欲我中国之人贫穷也。官以贿得,刑以钱免,富儿当权,豪杰绝望,是使我中国之英俊抑郁而死也。

——《奉天讨胡檄布四方谕》

内部原因(根本):清政府腐败导致阶级矛盾激化

材料三:1846至1850年,黄河流域和长江流域各省都连续遭到严重的水旱灾害,两广地区也是水、旱、蝗灾不断。人祸天灾,使人民陷入失业、破产、饥饿、死亡的困境。

——李侃《中国近代史》

直接原因:自然灾害频发

注意

太平天国运动爆发的根本原因是阶级矛盾激化,鸦片战争后的资本主义侵略激化了国内的阶级矛盾,加速了太平天国运动的爆发,因此说太平天国运动是“鸦片战争炮声的回响”。

太平天国运动背景探析

主观原因:洪秀全创立拜上帝教

洪秀全

洪秀全出身农家,四次科考失败。国家社会的急剧变化,个人发展道路的坎坷,均增强了他对清朝黑暗统治的憎恨,并开始探索救世之道。在第三次科举落榜后,洪秀全无意中得到了《劝世良言》,他受其启发,创立拜上帝教,假说自己是上帝次子,特下凡除妖魔,号召群众推翻清政府,建立人人平等的“人间天国”,这也是农民阶级几千年的梦想,农民群起响应。

运动过程

金田起义:1851年,洪秀全、杨秀清等在广西桂平金田村发动起义;

永安建制:1851年9月太平军攻克广西永安后,相继建立各项制度,并分封诸王;

定都天京:1853年3月,太平军占南京,改南京为天京,定都于此;

北伐西征:定都天京后,经过北伐西征,军事上达到全盛;

天京变乱:1856年,太平天国领导集团发生内讧,太平天国开始衰落;

后期防御:陈玉成、李秀成在后期军事作战的成败;

天京陷落:1864年7月,天京陷落,太平天国运动失败。

过程

兴起发展:1851年金田村起义,建号太平天国;1853年定都天京(南京)

进入全盛:北伐、西征,军事上达到鼎盛

由盛转衰:1856年,太平天国领导集团发生严重内讧,天京事变使太平天国由盛转衰。

走向失败: 年7月,在湘军、淮军和外国洋枪队的联合进攻下,天京被攻破,太平天国运动失败。

纲领性文件:1853年《天朝田亩制度》

凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——《天朝田亩制度》

①平均分配土地,否定封建地主土地所有制,追求社会财富平均;

②实行绝对平均的分配制度——圣库制度

(1)主张:提出“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”

纲领性文件:1853年《天朝田亩制度》

(3)特点:①革命性 ②空想性 ③落后性(不符合历史发展的潮流)

积极影响

①是几千年农民反封思想结晶;是农民阶级所能提出的最完整的反封建纲领;

②也是使太平天国运动成为中国历代农民战争最高峰的重要标志之一。

消极影响

①主观上体现的是一种违背社会发展规律的绝对平均主义;

②客观上,没有一个安定的环境保证实施;

③将小农经济作为追求的理想化目标,实际上没有超越封建主义经济的范畴。

资政新篇(1859年)

内容

政治:向西方学习,以法治国,官吏由选举产生;

经济:发展工商业,奖励技术发明;

文教:设立新式学堂;

外交:主张与外国平等交流,但不准干涉中国内政。

评价

是先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案,但是,迫于形势,因此未能真正实行

对比:《天朝田亩制度》与《资政新篇》

《天朝田亩制度》 《资政新篇》

不同点 产生背景 全盛时期 衰落时期

社会经济主张 企图在分散的小农经济的基础上消灭私有制 主张发展工商业和资本主义经济

群众基础 满足农民获得土地的愿望,调动了农民的革命积极性 不是农民战争实践的产物,迫于当时形势没有实施

历史地位 太平天国的建国纲领,但反映了绝对平均主义思想,只能是空想 先进的中国人最早提出的在中国发展资本主义的方案

时代特点 几千年来反封建斗争的思想结晶,是旧式农民战争的最高峰 具有鲜明的资本主义色彩,反映了农民阶级能够接受新事物

相同点 都是具有反封建性质的方案;都没有真正付诸实施 1.沉重打击了清王朝的统治,并引起了清政府内部政治和权力结构的变化,湘淮系官僚集团崛起,地方势力抬头,中央权力下移,对此后历史的发展产生了重要影响;

2.促进清王朝的变革,即洋务运动的兴起。

意义

失败原因

①根本原因:农民阶级的局限性

②客观原因:中外反动势力的联合绞杀

③领导集团内讧,战略决策失误

你们知道我这几年都是怎么过的吗?

大厦将倾!

外患

内忧

寻找出路

临危受命

师夷长技

自强求富

操练淮军,镇压太平天国运动、参与洋务运动,积极倡建近代海军、建立北洋水师

李鸿章

洋务运动领导人物

创立湘军,平定太平天国

曾国藩

洋务运动领导人物

镇压太平天国,兴办洋务,平定陕甘,收复新疆,建设西北

左宗棠

洋务运动领导人物

发展军工重工业;创办自强学堂等学校;参与推动晚清新政

张之洞

洋务运动领导人物

推动洋务运动的发展;办理外交事务

奕

洋务运动代表人物

洋务运动的目的及方式

中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

──(1864年)李鸿章:《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

知识归纳

指导思想:中体西用(中体:文武制度;西用:火器)

学习内容:学习西方的“火器”,即西方的军事与生产技术

两大旗号:“自强”(前期)、“求富”(后期)

变法目的:“可以绞发逆,可以勤远略”,维护清王朝统治

主要活动一:创办近代企业

前期:为达到自强目的而创办的近代军事工业(官办):

李鸿章——江南制造总局;左宗棠——福州船政局;

曾国藩——安庆内军械所;崇厚——天津机械制造局

后期:为达到求富目的而创办的近代民用工业(官督商办/官商合办):

李鸿章——开平矿务局;李鸿章——上海轮船招商局

张之洞——汉阳铁厂;李鸿章——上海机器织布局

主要活动二:筹划海防

北洋、南洋、福建三支海军

主要活动三:创办新式教育

京师同文馆、派遣留学生等

江南制造总局是清朝洋务运动中成立的近代军事工业生产机构,为晚清中国最重要的军工厂,是清政府洋务派开设的规模最大的近代军事企业。江南机器制造总局早期厂房也是近代最早的新式工厂之一。

江南制造总局

江南制造局外景

江南制造局内景

轮船招商局

开平煤矿

汉阳铁厂

湖北织布局

它是中国建立的一支近代化海军舰队,同时也是清朝建立的四支近代海军中实力最强、规模最大的一支。

北洋海军

京师同文馆是清末第一所官办外语专门学校,它是清末最早设立的″洋务学堂″,是清政府通过同文馆的翻译、印刷出版活动了解西方世界的窗口。

京师同文馆

致远舰概述图

京师同文馆学生学习英文的场景

总理衙门

总理衙门为清政府办洋务及外交事务、派出驻外国使节,并兼管通商、海防、关税、路矿、邮电、军工、同文馆、派遣留学生等事务而特设的中央机构。

总理衙门外景图

结果

结果:甲午中日战争的失败,北洋舰队的全军覆灭最终宣告了洋务运动的破产。

洋务运动失败的根本原因是没有触及封建统治基础,在维护清朝统治的前提下学习西方先进技术,没有从根本进行改革。洋务运动主张自强、求富的目标未能实现。洋务运动创办的企业采用的是封建衙门式的管理方法。

对洋务运动的评价

金陵机器制造局内部

学习了西方资本主义国家的一些近代科学技术,培养了一批科技人才和技术工人,在客观上既诱导了本国资本主义的产生,在一定程度上瓦解了封建自然经济,又对外国 经济势力的扩张起了一定的抵制作用,是中国近代化的开端。

由于洋务运动的根本目的是维护和巩固清政府的统治,再加上其内部的腐朽和外国势力的挤压,它没有使中国走向富强的道路

新疆

列强侵略的加剧

边疆危机

19世纪60年代以后,列强加紧在世界范围内争夺殖民地,中国出现了严重的边疆危机。

区域 时间 史实

西北 1864

1878

1884

西南 1883

1885

中日 1894 -1895

阿古柏入侵新疆

左宗棠收复新疆

新疆建省

中法战争爆发

法国占越南;清政府不败而败

甲午中日战争

左宗棠收复新疆

背景:1864年,新疆地区形成内乱局面;英国支持的阿古柏乘机侵入新疆,俄国出兵占领伊犁地区;

概况:1875年,清政府任命左宗棠为钦差大臣督办新疆军务,发兵平乱;1878年2月,收复新疆南北两路;

结果:1884年,清政府在新疆地区正式建省,使西北边疆渡过了危机。

中法战争爆发

1883年底

法军进攻台湾,刘铭传带领当地军民多次击败法军

1884年

法军偷袭马尾军港,中国损失惨重

1884年

清军在冯子材的率领下抗法,取得镇南关大捷,法军败退

1885年

中法战争

不败而败的一次战争

1885年,清政府与法国签订了中法《越南条约》,承认法国占领越南,中国的西南门户被打开,同年台湾建省,刘铭传为台湾第一任巡抚,清政府加强了对台湾的管辖。

明治维新后,日本开始走上资本主义道路,对外积极侵略扩张,确定了以中国为中心的“大陆政策”;

此时的清朝是一个通过洋务运动回光返照的帝国,政治腐败,人民生活困苦,官场中各派系明争暗斗、尔虞我诈,国防军事外强中干,纪律松弛;世界主要资本主义国家逐步向帝国主义过渡,日本的侵略行径在一定程度上得到西方列强的支持。

甲午中日战争:战前背景

中国方面

面对日本不断增强的军事威胁,清政府反应迟钝,措施不力,内部又矛盾重重,严重地影响了中国的战备和自卫。

帝后两党的斗争

04

01

02

03

一触即发

日本方面

日本经历明治维新后,国力显著增强。为应对国内市场狭小和原料不足,日本颁布大陆政策,蓄谋已久。

中国方面

清政府统治日益腐朽没落,统治阶级内部内斗不断。但清朝经历洋务运动后,实力大大增加。

世界方面

第一、二次工业革命的进行,主要资本主义国家进入帝国主义阶段;默许、纵容的态度

朝鲜方面

1894年,东学党起义,日本趁机出兵朝鲜

甲午中日战争:战前背景

甲午中日战争:战争过程

丰岛战役:1894年7月,日军在朝鲜半岛海域丰岛海面偷袭清军运兵船。

↓

平壤战役(1894.9)

↓

黄海海战:1894年9月,中日海军在黄海展开决战。

↓

旅顺大屠杀(1894.11)

↓

威海卫战役(1895.2)

旅顺

1894.11

威海卫

1895.2.2

黄海海战

1894.9.17

平壤

1894.9.15

丰岛

1894.7.25

结果:清朝战败,被迫签订《马关条约》

条款 内容 危害

割地 割辽东半岛、台湾及附属岛屿、澎湖列岛给日本 使中国的领土和主权进一步遭受严重损失

赔款 赔偿日本军费二亿两白银 大大加重了中国人民的负担

开放通商口岸 开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠 使列强侵略势力深入中国内地

投资设厂 日本可以在中国通商口岸投资设厂,产品运销中国内地免收内地税 拓展了列强对华资本输出的途径严重阻碍了中国民族资本主义的发展

影响

①被迫签订《马关条约》,进一步把中国推入半殖民地半封建社会的深渊;

②宣告洋务运动破产;

③掀起了列强瓜分中国的狂潮,促进民族意识觉醒。

甲午中日战争是传统中国与近代中国的分水岭

(1)列强侵华特征:甲午中日战争后,列强侵华进人新的阶段,经济侵略由以商品输出为主转向以资本输出为主,列强掀起瓜分中国的狂潮。

(2)社会主要矛盾:中外民族矛盾激化,中国民族危机进一步加深,半殖民地化程度大大加深。

(3)经济结构变动:随着帝国主义侵略加剧,中国的自然经济进一步解体,出现了振兴实业、发展民族工业的热潮,民族资本主义经济得到初步发展。

(4)阶级关系变动:民族资产阶级登上政治舞台,维新派、革命派等政治团体相继成立,救亡图存的运动高涨。

(5)向西方学习:先进的中国人逐渐认识到单纯学习西方先进技术不能挽救中国,应该学习西方政治制度;向西方学习从技术层面转向制度层面。

瓜分中国的狂潮

三国干涉还辽

《马关条约》签订后,沙俄联合法国、德国迫使日本放弃辽东半岛,日本则向中国索取了3000万两白银作为“赎辽费”。三国干涉还辽事件体现了帝国主义在华利益之争说明列强在各自的侵华利益上,既有矛盾斗争又有勾结妥协。

背景:中国在甲午战争中的惨败和清政府的投降政策大大助长了列强侵略中国的野心

表现:各帝国主义国家纷纷在中国划分势力范围:俄国租旅大,英国租威海卫,德国租胶州湾,英国租九龙,法国租广州湾。列强还在中国掠夺铁路和工矿权利

影响:中国面临从半殖民地沦为殖民地的严重危机。

瓜分中国的狂潮

国家出路的探索与列强侵略的加剧

太平天国运动

洋务运动

边疆危机与甲午中日战争始末

背景:民族矛盾、阶级矛盾、拜上帝会

进程

纲领:《天朝田亩制度》《资政新篇》

败因:中外反动势力联合绞杀;农民阶级历史局限性

影响:沉重打击清王朝统治;汉人势力上升

背景:内忧外患

代表人物:中央地方

内容:“自强”“求富”;近代军事、民用、教育、军事的发展

评价

边疆危机:左宗棠收复新疆、中法战争

甲午中日战争

背景

进程

结果:中日《马关条约》

后续:台湾人民武装抗日斗争、三国干涉还辽、列强瓜分中国

课堂小结

三元里抗英事件是第一次鸦片战争时期英国军队与非官方武装力量间在广州市郊外三元里发生的冲突事件。

三元里是广州城北附近的一个小村庄,1841年5月,占据广州四方炮台的英军到三元里抢掠财物、强暴妇女,当地人民奋起反抗,打死数名英军。随后,三元里附近103个乡的群众包围了四方炮台,并诱敌至三元里牛栏岗。当时恰逢倾盆大雨,英军枪炮皆哑,手持刀、矛、锄头的民众乘势猛攻,人数越聚越多。英军增援部队到达后,才解救了被围困的英军。

1841年5月31日,三元里人民再次包围四方炮台,英军惊恐万分,逼迫广州知府强行解散了抗英队伍,英军撤出虎门时发出告示,恫吓中国人民"后勿再犯"。中国人民当即发出《申谕英夷告示》警告英军"若敢再来,不用官兵、自己出力,杀尽尔等猪狗,方消我各乡惨毒之害也"!

三元里抗英斗争是近代史上中国人民第一次自发的大规模抵抗外国侵略的斗争,表现了中国人民不畏强暴、抵御外敌的爱国精神。

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进