第二章群落及其演替练习2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(含解析)

文档属性

| 名称 | 第二章群落及其演替练习2022-2023学年高二上学期生物人教版选择性必修2(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 214.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-12 22:37:14 | ||

图片预览

文档简介

群落及其演替——2022-2023学年高二生物人教版

1.群落的结构广义上包括群落的种类组成、物种的数量特征、物种多样性、种间关系以及群落内生物在空间上和时间上的分化或配置。根据以上信息及所学知识判断,下列说法错误的是( )

A.春天草原返青,秋天草木枯黄,这些都不属于广义群落结构的范畴

B.农田、鱼塘、园林等群落结构的形成过程中,人为因素起着重要作用

C.当群落演替到顶极群落时,群落的种间关系、空间结构保持相对稳定

D.群落的结构不是恒定不变的,而是受多种因素影响,处于动态变化中

2.某生物兴趣小组对校园花坛土壤中小动物的丰富度进行了调查。下列有关叙述错误的是( )

A.可用样方法调查土壤小动物类群丰富度

B.可采用目测估计法或记名计算法统计物种相对数量

C.可根据土壤小动物的避光性特点用诱虫器进行采集

D.花坛0~5cm土层中小动物的丰富度通常最高

3.下列有关土壤中小动物类群丰富度的研究,叙述错误的是( )

A.对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征

B.吸虫器主要利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行采集

C.记名计算法一般用于统计个体较大和种群数量有限的群落的丰富度

D.调査土壤中鼠妇、蜈蚣、马陆等动物的种群密度不宜用样方法或标记重捕法

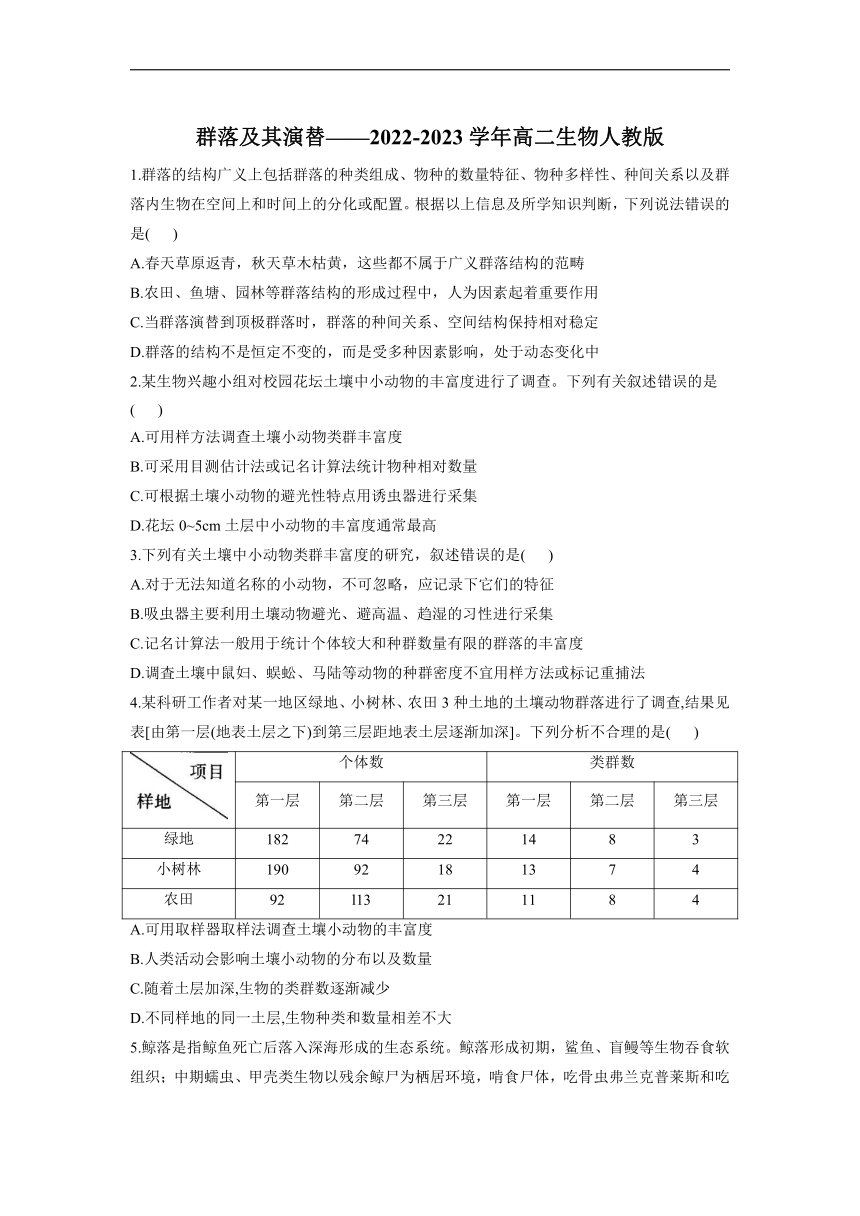

4.某科研工作者对某一地区绿地、小树林、农田3种土地的土壤动物群落进行了调查,结果见表[由第一层(地表土层之下)到第三层距地表土层逐渐加深]。下列分析不合理的是( )

个体数 类群数

第一层 第二层 第三层 第一层 第二层 第三层

绿地 182 74 22 14 8 3

小树林 190 92 18 13 7 4

农田 92 l13 21 11 8 4

A.可用取样器取样法调查土壤小动物的丰富度

B.人类活动会影响土壤小动物的分布以及数量

C.随着土层加深,生物的类群数逐渐减少

D.不同样地的同一土层,生物种类和数量相差不大

5.鲸落是指鲸鱼死亡后落入深海形成的生态系统。鲸落形成初期,鲨鱼、盲鳗等生物吞食软组织;中期蠕虫、甲壳类生物以残余鲸尸为栖居环境,啃食尸体,吃骨虫弗兰克普莱斯和吃骨虫罗宾普鲁姆斯是两种新发现的蠕虫,起初科学家只观察到了雌虫,后来发现雄虫生活在雌虫体内;后期厌氧细菌进入鲸鱼骨头中,分解其中的有机物,同时产生大量的硫化氢,硫化细菌氧化硫化氢获得能量并合成有机物。下列叙述正确的是( )

A.鲸落中的群落不存在垂直结构和水平结构

B.吃骨虫弗兰克普菜斯和吃骨虫罗宾普鲁姆斯的雄虫生活在雌虫体内,是一种寄生现象

C.厌氧细菌和硫化细菌直接或间接依赖骨头中的有机物生存,均属于分解者

D.硫化细菌、蠕虫等所有生物构成了生物群落

6.如表为某研究团队对某一海拔区域内鸟类分层情况的研究结果,有关叙述错误的是( )

植物群落分层情况 鸟种 食物或栖息地

上层 一种雀鸟 以高大乔木的种子为食

中层 煤山雀、黄腰柳莺、橙红鹤 营巢

草本层 血雉、白尾梢虹雉 以种子、幼嫩植物体、苔藓或昆虫为食

A.在水平方向上,生物种类分布也存在差异

B.该海拔区域内的植物在垂直方向上分层

C.该海拔区域内的全部鸟个体形成种群

D.煤山雀、黄腰柳莺和橙红鹤具有种间竞争关系

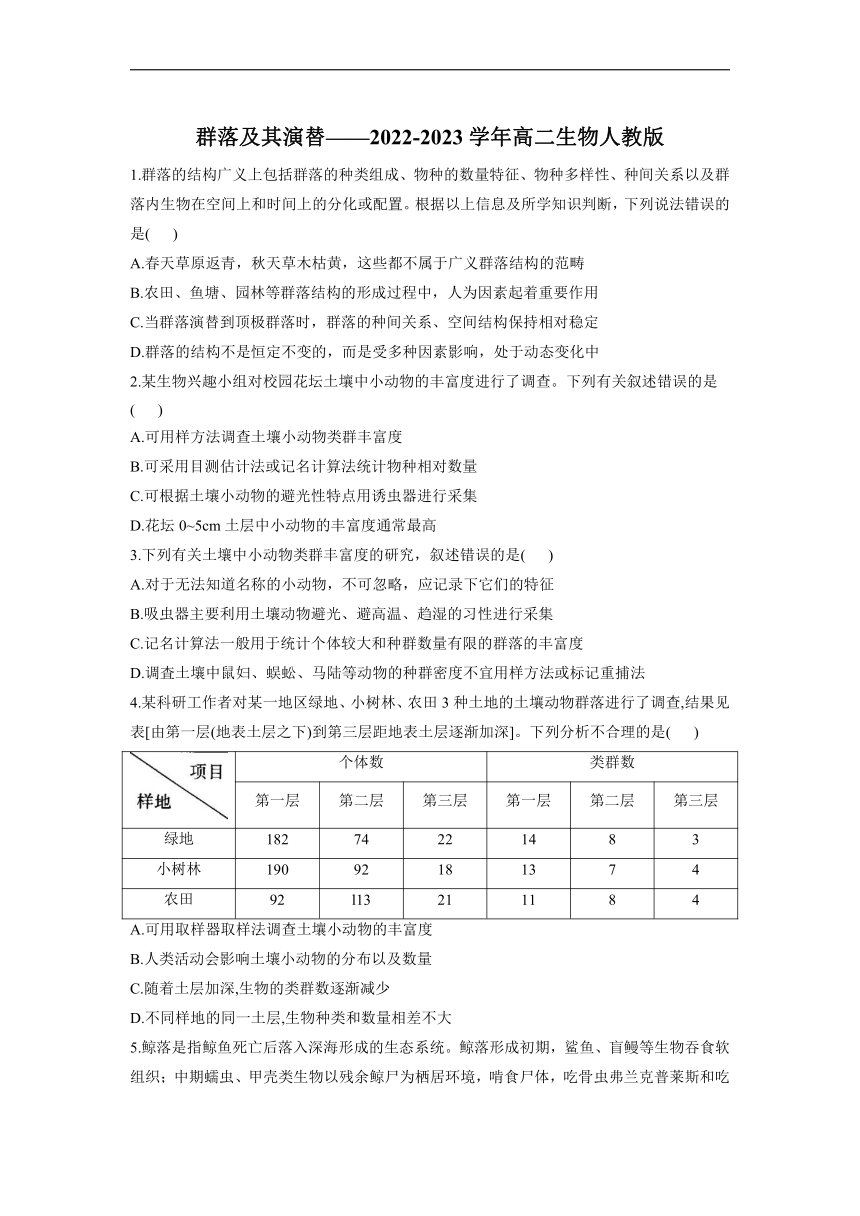

7.如图所示为3组生物(A.根瘤菌与豆科植物;B.农作物与杂草;C.狐与兔)的种间关系示意图(纵轴表示个体数,横轴表示时间)。据图分析下列叙述不正确的是( )

A.判断A~C3组生物对应的曲线:A——③,B——②,C——①

B.若3种种间关系中的b死亡,则对a有利的是①

C.若狐死亡,则兔的发展趋势是先增加后减少,最后趋于稳定

D.a或b的数量变化曲线代表的是在种群水平上的研究;a和b之间关系的变化则是在群落水平上的研究

8.藤壶以浮游生物为食,选择适宜生存的环境后,会分泌一些黏性物质将自己固定在粗糙的岩石上或者一些海洋动物体表。苏格兰海岸线岩石上有两种共同生活的藤壶:星光小藤壶生活在浅水区,退潮时经常暴露在空气中,寒仿藤壶的栖息地更深一些,很少暴露在空气中。当人为地将寒仿藤壶移开后,星光小藤壶也能很快地占领深水区域,与此相反的是,寒仿藤壶不能在浅水区生长。下列说法中正确的是( )

A.附着在海龟体表的藤壶从海龟体内获取有机物,种间关系属于寄生

B.星光小藤壶和寒仿藤壶存在竞争关系,深水区寒仿藤壶竞争能力更强

C.寒仿藤壶在深水区和浅水区都能生存

D.海岸线深水区和浅水区的不同藤壶构成了一个种群

9.某地的植物群落最初由针茅等多年生草本植物构成。经过放牧和烧荒后,变为由野燕麦、毛雀麦等一年生草本植物构成,后又演替为灌木群落,并出现了动物。之后由于鼠尾草(一年生草本植物)和一些高等灌木分泌的樟脑等物质聚集在土壤中,抑制了其他一年生草本植物的种子的发芽,最终这些灌木的周围形成了直径为1~2m的裸地。下列相关分析正确的是( )

A.灌木群落中动物的出现使该生态系统具有物质循环功能

B.放牧、烧荒和樟脑都会影响植物群落演替的速度

C.灌木群落和一年生草本植物群落中只有垂直结构,没有水平结构

D.灌木群落中各种植物之间主要存在互利共生关系

10.如图表示一北温带湖泊的垂直结构示意图和冬季、夏季有关温度的垂直分布,以下说法错误的是( )

A.该水生群落的层次性是由温度的垂直分布决定的

B.动、植物体的腐败和分解过程主要发生在丁所在位置

C.甲、乙、丙、丁所代表的水层的优势种群可能不同

D.曲线1、2分别表示冬季和夏季湖泊不同水深温度的垂直分布

11.“黄毯悄然换绿坪,古原无声释秋声”“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”……这些诗句描绘了草原的生动景致。下列叙述正确的是( )

A.采用标记重捕法能调查草原上土壤中小动物类群丰富度

B.生态系统的结构包括生产者消费者、分解者和非生物的物质和能量

C.如果时间足够长,草原阶段总能演替到森林阶段

D.草原生物群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚

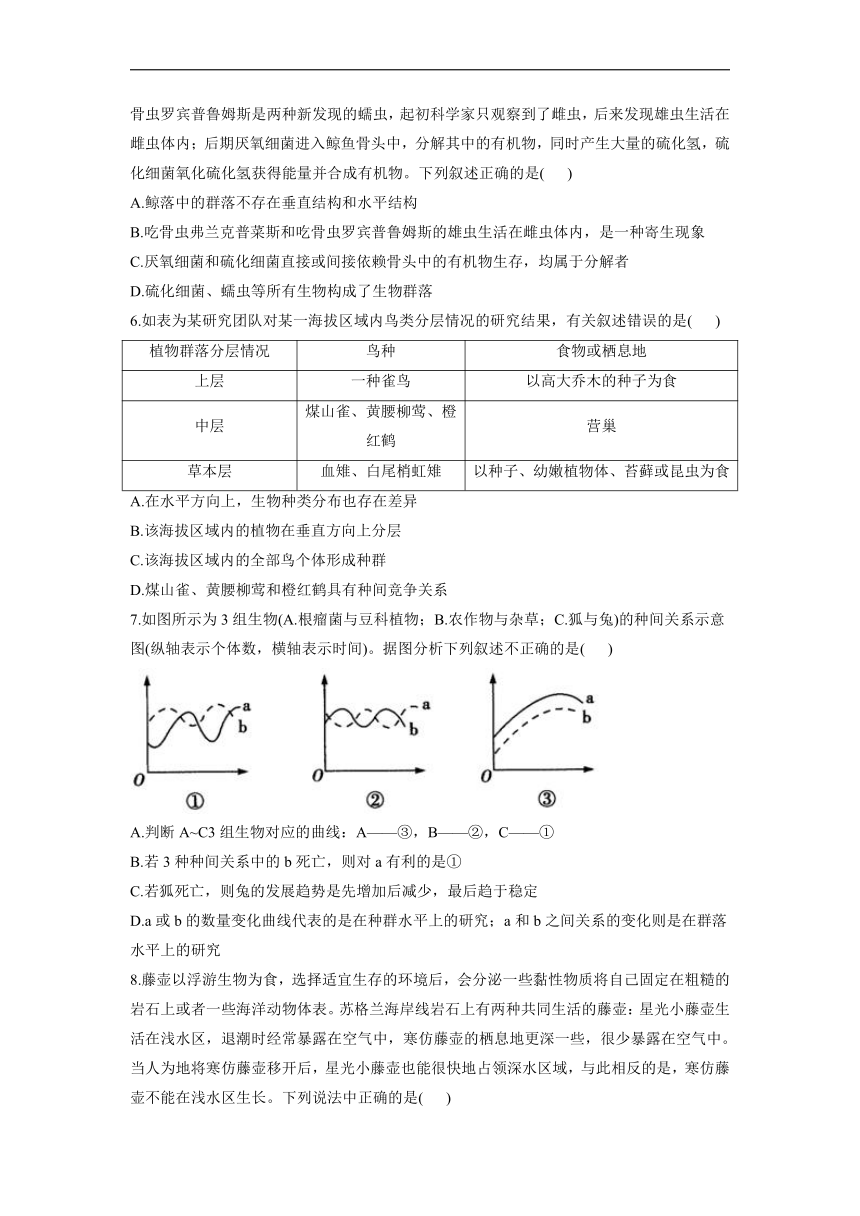

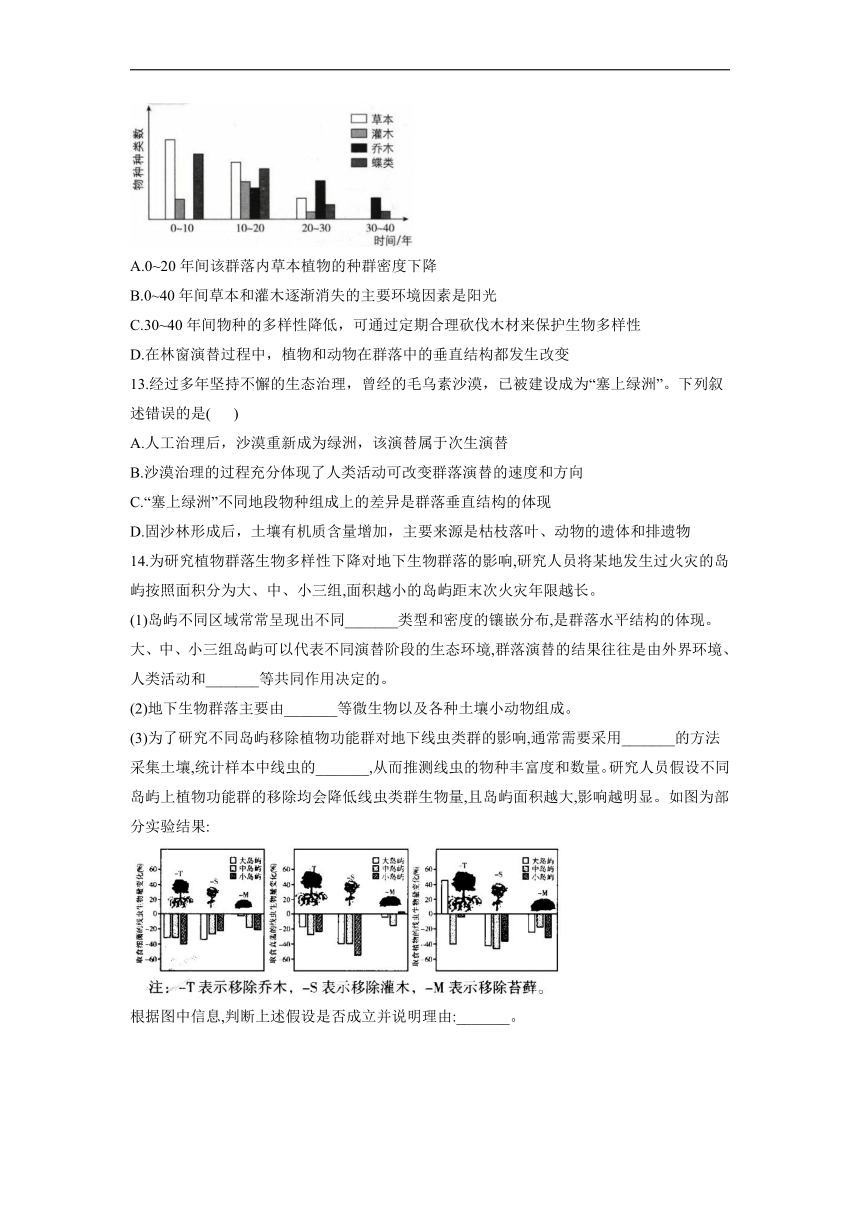

12.林窗主要是指森林群落中老龄树死亡或因偶然性因素(如干旱、台风、火灾等)导致成熟阶段优势树种死亡,从而在林冠层造成空隙的现象。如图是某科研小组对某个林窗在40年间物种种类进行统计绘制的柱形图,下列相关叙述错误的是( )

A.0~20年间该群落内草本植物的种群密度下降

B.0~40年间草本和灌木逐渐消失的主要环境因素是阳光

C.30~40年间物种的多样性降低,可通过定期合理砍伐木材来保护生物多样性

D.在林窗演替过程中,植物和动物在群落中的垂直结构都发生改变

13.经过多年坚持不懈的生态治理,曾经的毛乌素沙漠,已被建设成为“塞上绿洲”。下列叙述错误的是( )

A.人工治理后,沙漠重新成为绿洲,该演替属于次生演替

B.沙漠治理的过程充分体现了人类活动可改变群落演替的速度和方向

C.“塞上绿洲”不同地段物种组成上的差异是群落垂直结构的体现

D.固沙林形成后,土壤有机质含量增加,主要来源是枯枝落叶、动物的遗体和排遗物

14.为研究植物群落生物多样性下降对地下生物群落的影响,研究人员将某地发生过火灾的岛屿按照面积分为大、中、小三组,面积越小的岛屿距末次火灾年限越长。

(1)岛屿不同区域常常呈现出不同_______类型和密度的镶嵌分布,是群落水平结构的体现。大、中、小三组岛屿可以代表不同演替阶段的生态环境,群落演替的结果往往是由外界环境、人类活动和_______等共同作用决定的。

(2)地下生物群落主要由_______等微生物以及各种土壤小动物组成。

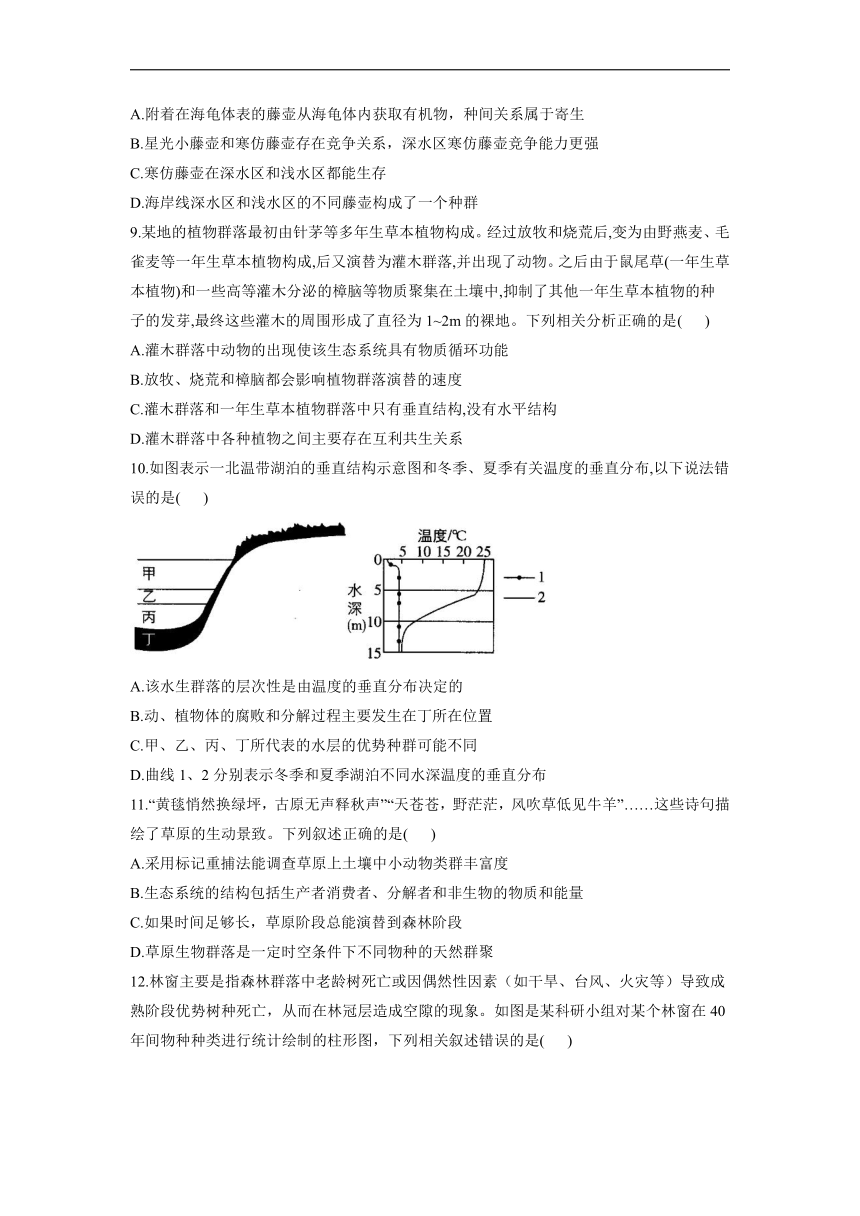

(3)为了研究不同岛屿移除植物功能群对地下线虫类群的影响,通常需要采用_______的方法采集土壤,统计样本中线虫的_______,从而推测线虫的物种丰富度和数量。研究人员假设不同岛屿上植物功能群的移除均会降低线虫类群生物量,且岛屿面积越大,影响越明显。如图为部分实验结果:

根据图中信息,判断上述假设是否成立并说明理由:_______。

15.为调查某自然保护区发生山体滑坡后第30年生物群落的恢复情况,科研人员对未发生滑坡区域的原始群落(S1)和山体滑坡区域的恢复群落(S2)进行了植被生物量(指某时间单位面积内现存生物的有机物总量)的研究,得到如图所示实验结果,回答下列问题:

(1)未发生山体滑坡区域三类植被的数量明显_____________发生山体滑坡区域三类植被的数量。发生山体滑坡区域所发生的群落演替类型是_____________;若条件适宜,该演替的过程是___________________。

(2)该自然保护区不可能是热带雨林地区,理由是________________。在发生山体滑坡的区域,如果人为地进行植树造林,可以改变自然状态下的状况,这说明_______________。

(3)随着山体滑坡区域演替的进行,群落内物种丰富度逐渐_____________(填“增加”或“减少”);乔木、灌木和草本植物的分布形成群落的_______________结构,有利于_____________。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根椐题干信息可知,春天草原返青,秋天草木枯黄,这是群落在时间上的配置,属于广义群落结构,A错误;人为因素对农田、鱼塘、园林等群落起到重要的影响,B正确;当生物群落演替到顶极群落时,群落的物种组成、空间结构和种间关系等达到相对稳定,C正确;由于环境要素的影响以及群落内各种因素的变化,群落的结构是动态变化的,D正确。

2.答案:A

解析:本题考查研究土壤中小动物类群丰富度实验。由于土壤小动物活动能力较强,不适宜用样方法调查丰富度,应用取样器取样法,A错误;统计土壤小动物丰富度有两种方法,即目测估计法和记名计算法,前者可用多度等级估计丰富度,后者适用于个体大、种群数量有限的物种,B正确;采集土壤小动物可以用诱虫器,利用的是土壤小动物避光趋湿的特性,C正确;用取样器取样法调查土壤小动物类群丰富度时,一般情况下取土层5cm内的表层土,该区域小动物的丰富度最高,D正确。

3.答案:B

解析:对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应先记录下它们的特征,然后再查阅相关资料,A正确。诱虫器主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行采集,B错误。对于个体较大和种群数量有限的群落,一般用记名计算法统计物种数目,C正确。土壤中鼠妇、蜈蚣、马陆等动物身体微小,且有较强的活动能力,调查它们的种群密度时不宜用样方法或标记重捕法,常用取样器取样法进行采集、调查,D正确。

4.答案:D

解析:可用取样器取样法调查土壤小动物的丰富度,A正确;从农田土壤动物的个体数与绿地及小树林的对比可以看出,人类活动会影响土壤小动物的分布和数量,B正确;由表格数据可知,随着土层加深,生物的类群数逐渐减少,C正确;不同样地的同一土层,生物数量变化比较大,生物种类相差不大,D错误。

5.答案:D

解析:群落均具有垂直结构和水平结构,只是在有些生物群落中,垂直结构或水平结构不明显,A错误。该蠕虫的雄虫和雌虫属于同一物种,而寄生属于不同种生物之间的关系,B错误。硫化细菌氧化硫化氢获得能量并合成有机物,属于化能自养型生物,属于生产者,C错误。硫化细菌、蠕虫等所有生物构成了生物群落,D正确。

6.答案:C

解析:群落的空间结构不仅表现在垂直方向上,也表现在水平方向上,A正确;群落中植物为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,因此,由鸟类的分层现象可以反推群落中植物也有类似的分层现象,B正确;此区域中的所有鸟不是同一物种,不属于一个种群,C错误;煤山雀和黄腰柳莺均在植物群落的中层营巢,因此它们之间具有竞争关系,D正确。

7.答案:B

解析:分析题图可知,①代表捕食,②代表竞争且两种生物竞争能力相当,③代表互利共生。所以题干中A~C3组生物对应的曲线分别是A——③,B——②,C——①,A正确;若3种种间关系中的b死亡,则对a有利的是②,因为a与b间是竞争关系,b死亡,不再与a竞争资源,有利于a的生长发育,B错误;狐与兔为捕食关系,若狐死亡,则兔因缺少天敌,种群数量将大量增加,一段时间后因食物和空间等的限制,种内斗争加剧,兔种群数量减少,最终达到相对稳定状态,C正确;a或b代表一个种群,所以其数量变化曲线代表种群水平上研究的问题,而a和b之间的关系发生在不同物种之间,是在群落水平上研究的问题,D正确。

8.答案:B

解析:本题考查群落的种间关系。附着在海龟体表的藤壶并不从海龟体内获取有机物,所以藤壶和海龟的种间关系不是寄生,A错误;星光小藤壶和寒仿藤壶都可以生活在深水区,但是共同生活时深水区只有寒仿藤壶,所以这二者之间存在竞争关系,且在深水区寒仿藤壶的竞争能力更强,B正确;寒仿藤壶只能生活在深水区,C错误;寒仿藤壶和星光小藤壶是不同的物种,所以它们不能构成一个种群,D错误。

9.答案:B

解析:物质循环属于生态系统的基本功能之一,在动物出现之前,生态系统就有物质循环功能,A错误;人类活动(放牧和烧荒)可影响群落演替的速度和方向,樟脑等物质的存在会抑制一年生草本植物种子的萌发,最终使灌木周围形成裸地,也会影响群落演替的速度,B正确;生物群落中存在垂直结构和水平结构,只是灌木群落和一年生草本植物群落的垂直结构没有乔木群落的明显,C错误;同为生产者的各种植物之间主要表现为种间竞争关系,一般少有互利共生关系,D错误。

10.答案:A

解析:题图中的非生物因素是温度,对于水生群落,光、溶解氧等非生物因素也会影响其层次性,A错误;丁所在位置为水底池泥,微生物多分布于此,动、植物体的腐败和分解过程主要发生在丁所在位置,B正确;由题图可知,甲、乙、丙、丁所代表的水层的温度、光强等不同,故其优势种群可能不同,C正确;曲线1表示水体表层温度较低,为冬季湖泊不同水深温度的垂直分布,曲线2表示水体表层温度较高,深层温度较低,为夏季湖泊不同水深温度的垂直分布,D正确。

11.答案:D

解析:本题考查群落演替、生态系统的成分等相关知识。土壤中小动物活动能力强,身体微小,调查土壤动物类群丰富度通常采用取样器取样法进行采集和调查,A错误;生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量、食物链和食物网,B错误;草原阶段演替到森林阶段,需要适宜的地理环境和气候条件,C错误;草原生物群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚,D正确。

12.答案:A

解析:本题考查群落的演替。图中各个时间段统计的是物种的种类数,而不是某个种群的数量,所以0~20年间草本植物的物种种类下降,不一定每种草本植物的种群密度下降,A错误;0~40年间草本和灌木逐渐消失是因为林窗逐渐关闭导致林下光照减少,草本和灌木在竞争中处于劣势而逐渐被淘汰,B正确;30~40年间物种的多样性低于前三个阶段,是因为林冠过密导致林窗内阳光减少,因此可通过定期合理砍伐木材来增大透光性,从而增加物种多样性,C正确;在群落演替过程中,植物的垂直结构发生改变,为动物创造的栖息环境和食物条件也在发生改变,因此动物的垂直结构也发生改变,D正确。

13.答案:C

解析:毛乌素沙漠并不是一点植物也不存在,而是有一些植被,通过人工治理后,沙漠变为绿洲,该演替为次生演替,A正确。沙漠治理的过程中主要是人类活动对群落演替的影响,进而说明了人类活动会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,B正确。“塞上绿洲”不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现,C错误。通过植树造林进行沙漠治理,固沙林形成后,土壤有机质含量明显增加,有机质的主要来源是植物的枯枝落叶、动物的遗体和排遗物,D正确。

14.答案:(1)种群;(群落内部的)生物

(2)细菌、真菌

(3)取样器取样;种类和数目;不成立,移除乔木后,大岛屿上取食植物的线虫生物量增加(或移除苔藓后,大岛屿上取食细菌的线虫生物量变化在三组岛屿中最小)

解析:(1)群落的水平结构主要表现为不同地段分布着不同种群(种群类型),同一地段上各种群的种群密度也有差别,它们常呈镶嵌分布;群落演替的结果主要是由外因(外界环境的变化和人类的活动等)和内因(群落内部的生物)共同作用决定的。

(2)土壤中的微生物主要有细菌、真菌等。

(3)调查土壤小动物的常用方法是取样器取样法;物种丰富度强调生物的种类数,即统计样本中线虫的物种数;移除植物功能群还会对线虫的数量造成影响。对比3个图,不难发现,大岛屿上移除乔木后,取食植物的线虫生物量增加,移除苔藓后大岛屿上取食细菌的线虫生物量变化是三组岛屿中最小的,与假设不符,故题中假设不成立。

15.答案:(1)多于;次生演替;草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段

(2)热带雨林中乔木植物的生物量最高,而图中所示草本植物的生物量最高;人类的活动可以改变群落演替的方向和速度

(3)增加;垂直;群落充分利用阳光等环境资源

解析:(1)据图可知,未发生山体滑坡区域三类植被的数量明显大于发生山体滑坡区域三类植被的生物量;山体滑坡后,原有植被虽不存在,但土壤条件基本保留,还可能保留有植物的种子、可能发芽的地下茎或植物根系等,因此在这一基础上所发生的演替类型为次生演替;条件适宜时,该演替的过程是草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段。

(2)热带雨林中乔木植物的生物量最高,而图中所示草本植物的生物量最高,故该自然保护区不可能是热带雨林地区;在发生山体滑坡的区域,如果人为地进行植树造林,可以改变自然状态下的状况,这说明人类的活动可以改变群落演替的方向和速度。

(3)山体滑坡区域发生的演替为次生演替,该演替过程中群落的物种丰富度逐渐增加;乔木、灌木和草本植物的分布形成群落的垂直结构,这有利于群落充分利用阳光等环境资源。

1.群落的结构广义上包括群落的种类组成、物种的数量特征、物种多样性、种间关系以及群落内生物在空间上和时间上的分化或配置。根据以上信息及所学知识判断,下列说法错误的是( )

A.春天草原返青,秋天草木枯黄,这些都不属于广义群落结构的范畴

B.农田、鱼塘、园林等群落结构的形成过程中,人为因素起着重要作用

C.当群落演替到顶极群落时,群落的种间关系、空间结构保持相对稳定

D.群落的结构不是恒定不变的,而是受多种因素影响,处于动态变化中

2.某生物兴趣小组对校园花坛土壤中小动物的丰富度进行了调查。下列有关叙述错误的是( )

A.可用样方法调查土壤小动物类群丰富度

B.可采用目测估计法或记名计算法统计物种相对数量

C.可根据土壤小动物的避光性特点用诱虫器进行采集

D.花坛0~5cm土层中小动物的丰富度通常最高

3.下列有关土壤中小动物类群丰富度的研究,叙述错误的是( )

A.对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应记录下它们的特征

B.吸虫器主要利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行采集

C.记名计算法一般用于统计个体较大和种群数量有限的群落的丰富度

D.调査土壤中鼠妇、蜈蚣、马陆等动物的种群密度不宜用样方法或标记重捕法

4.某科研工作者对某一地区绿地、小树林、农田3种土地的土壤动物群落进行了调查,结果见表[由第一层(地表土层之下)到第三层距地表土层逐渐加深]。下列分析不合理的是( )

个体数 类群数

第一层 第二层 第三层 第一层 第二层 第三层

绿地 182 74 22 14 8 3

小树林 190 92 18 13 7 4

农田 92 l13 21 11 8 4

A.可用取样器取样法调查土壤小动物的丰富度

B.人类活动会影响土壤小动物的分布以及数量

C.随着土层加深,生物的类群数逐渐减少

D.不同样地的同一土层,生物种类和数量相差不大

5.鲸落是指鲸鱼死亡后落入深海形成的生态系统。鲸落形成初期,鲨鱼、盲鳗等生物吞食软组织;中期蠕虫、甲壳类生物以残余鲸尸为栖居环境,啃食尸体,吃骨虫弗兰克普莱斯和吃骨虫罗宾普鲁姆斯是两种新发现的蠕虫,起初科学家只观察到了雌虫,后来发现雄虫生活在雌虫体内;后期厌氧细菌进入鲸鱼骨头中,分解其中的有机物,同时产生大量的硫化氢,硫化细菌氧化硫化氢获得能量并合成有机物。下列叙述正确的是( )

A.鲸落中的群落不存在垂直结构和水平结构

B.吃骨虫弗兰克普菜斯和吃骨虫罗宾普鲁姆斯的雄虫生活在雌虫体内,是一种寄生现象

C.厌氧细菌和硫化细菌直接或间接依赖骨头中的有机物生存,均属于分解者

D.硫化细菌、蠕虫等所有生物构成了生物群落

6.如表为某研究团队对某一海拔区域内鸟类分层情况的研究结果,有关叙述错误的是( )

植物群落分层情况 鸟种 食物或栖息地

上层 一种雀鸟 以高大乔木的种子为食

中层 煤山雀、黄腰柳莺、橙红鹤 营巢

草本层 血雉、白尾梢虹雉 以种子、幼嫩植物体、苔藓或昆虫为食

A.在水平方向上,生物种类分布也存在差异

B.该海拔区域内的植物在垂直方向上分层

C.该海拔区域内的全部鸟个体形成种群

D.煤山雀、黄腰柳莺和橙红鹤具有种间竞争关系

7.如图所示为3组生物(A.根瘤菌与豆科植物;B.农作物与杂草;C.狐与兔)的种间关系示意图(纵轴表示个体数,横轴表示时间)。据图分析下列叙述不正确的是( )

A.判断A~C3组生物对应的曲线:A——③,B——②,C——①

B.若3种种间关系中的b死亡,则对a有利的是①

C.若狐死亡,则兔的发展趋势是先增加后减少,最后趋于稳定

D.a或b的数量变化曲线代表的是在种群水平上的研究;a和b之间关系的变化则是在群落水平上的研究

8.藤壶以浮游生物为食,选择适宜生存的环境后,会分泌一些黏性物质将自己固定在粗糙的岩石上或者一些海洋动物体表。苏格兰海岸线岩石上有两种共同生活的藤壶:星光小藤壶生活在浅水区,退潮时经常暴露在空气中,寒仿藤壶的栖息地更深一些,很少暴露在空气中。当人为地将寒仿藤壶移开后,星光小藤壶也能很快地占领深水区域,与此相反的是,寒仿藤壶不能在浅水区生长。下列说法中正确的是( )

A.附着在海龟体表的藤壶从海龟体内获取有机物,种间关系属于寄生

B.星光小藤壶和寒仿藤壶存在竞争关系,深水区寒仿藤壶竞争能力更强

C.寒仿藤壶在深水区和浅水区都能生存

D.海岸线深水区和浅水区的不同藤壶构成了一个种群

9.某地的植物群落最初由针茅等多年生草本植物构成。经过放牧和烧荒后,变为由野燕麦、毛雀麦等一年生草本植物构成,后又演替为灌木群落,并出现了动物。之后由于鼠尾草(一年生草本植物)和一些高等灌木分泌的樟脑等物质聚集在土壤中,抑制了其他一年生草本植物的种子的发芽,最终这些灌木的周围形成了直径为1~2m的裸地。下列相关分析正确的是( )

A.灌木群落中动物的出现使该生态系统具有物质循环功能

B.放牧、烧荒和樟脑都会影响植物群落演替的速度

C.灌木群落和一年生草本植物群落中只有垂直结构,没有水平结构

D.灌木群落中各种植物之间主要存在互利共生关系

10.如图表示一北温带湖泊的垂直结构示意图和冬季、夏季有关温度的垂直分布,以下说法错误的是( )

A.该水生群落的层次性是由温度的垂直分布决定的

B.动、植物体的腐败和分解过程主要发生在丁所在位置

C.甲、乙、丙、丁所代表的水层的优势种群可能不同

D.曲线1、2分别表示冬季和夏季湖泊不同水深温度的垂直分布

11.“黄毯悄然换绿坪,古原无声释秋声”“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”……这些诗句描绘了草原的生动景致。下列叙述正确的是( )

A.采用标记重捕法能调查草原上土壤中小动物类群丰富度

B.生态系统的结构包括生产者消费者、分解者和非生物的物质和能量

C.如果时间足够长,草原阶段总能演替到森林阶段

D.草原生物群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚

12.林窗主要是指森林群落中老龄树死亡或因偶然性因素(如干旱、台风、火灾等)导致成熟阶段优势树种死亡,从而在林冠层造成空隙的现象。如图是某科研小组对某个林窗在40年间物种种类进行统计绘制的柱形图,下列相关叙述错误的是( )

A.0~20年间该群落内草本植物的种群密度下降

B.0~40年间草本和灌木逐渐消失的主要环境因素是阳光

C.30~40年间物种的多样性降低,可通过定期合理砍伐木材来保护生物多样性

D.在林窗演替过程中,植物和动物在群落中的垂直结构都发生改变

13.经过多年坚持不懈的生态治理,曾经的毛乌素沙漠,已被建设成为“塞上绿洲”。下列叙述错误的是( )

A.人工治理后,沙漠重新成为绿洲,该演替属于次生演替

B.沙漠治理的过程充分体现了人类活动可改变群落演替的速度和方向

C.“塞上绿洲”不同地段物种组成上的差异是群落垂直结构的体现

D.固沙林形成后,土壤有机质含量增加,主要来源是枯枝落叶、动物的遗体和排遗物

14.为研究植物群落生物多样性下降对地下生物群落的影响,研究人员将某地发生过火灾的岛屿按照面积分为大、中、小三组,面积越小的岛屿距末次火灾年限越长。

(1)岛屿不同区域常常呈现出不同_______类型和密度的镶嵌分布,是群落水平结构的体现。大、中、小三组岛屿可以代表不同演替阶段的生态环境,群落演替的结果往往是由外界环境、人类活动和_______等共同作用决定的。

(2)地下生物群落主要由_______等微生物以及各种土壤小动物组成。

(3)为了研究不同岛屿移除植物功能群对地下线虫类群的影响,通常需要采用_______的方法采集土壤,统计样本中线虫的_______,从而推测线虫的物种丰富度和数量。研究人员假设不同岛屿上植物功能群的移除均会降低线虫类群生物量,且岛屿面积越大,影响越明显。如图为部分实验结果:

根据图中信息,判断上述假设是否成立并说明理由:_______。

15.为调查某自然保护区发生山体滑坡后第30年生物群落的恢复情况,科研人员对未发生滑坡区域的原始群落(S1)和山体滑坡区域的恢复群落(S2)进行了植被生物量(指某时间单位面积内现存生物的有机物总量)的研究,得到如图所示实验结果,回答下列问题:

(1)未发生山体滑坡区域三类植被的数量明显_____________发生山体滑坡区域三类植被的数量。发生山体滑坡区域所发生的群落演替类型是_____________;若条件适宜,该演替的过程是___________________。

(2)该自然保护区不可能是热带雨林地区,理由是________________。在发生山体滑坡的区域,如果人为地进行植树造林,可以改变自然状态下的状况,这说明_______________。

(3)随着山体滑坡区域演替的进行,群落内物种丰富度逐渐_____________(填“增加”或“减少”);乔木、灌木和草本植物的分布形成群落的_______________结构,有利于_____________。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根椐题干信息可知,春天草原返青,秋天草木枯黄,这是群落在时间上的配置,属于广义群落结构,A错误;人为因素对农田、鱼塘、园林等群落起到重要的影响,B正确;当生物群落演替到顶极群落时,群落的物种组成、空间结构和种间关系等达到相对稳定,C正确;由于环境要素的影响以及群落内各种因素的变化,群落的结构是动态变化的,D正确。

2.答案:A

解析:本题考查研究土壤中小动物类群丰富度实验。由于土壤小动物活动能力较强,不适宜用样方法调查丰富度,应用取样器取样法,A错误;统计土壤小动物丰富度有两种方法,即目测估计法和记名计算法,前者可用多度等级估计丰富度,后者适用于个体大、种群数量有限的物种,B正确;采集土壤小动物可以用诱虫器,利用的是土壤小动物避光趋湿的特性,C正确;用取样器取样法调查土壤小动物类群丰富度时,一般情况下取土层5cm内的表层土,该区域小动物的丰富度最高,D正确。

3.答案:B

解析:对于无法知道名称的小动物,不可忽略,应先记录下它们的特征,然后再查阅相关资料,A正确。诱虫器主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性进行采集,B错误。对于个体较大和种群数量有限的群落,一般用记名计算法统计物种数目,C正确。土壤中鼠妇、蜈蚣、马陆等动物身体微小,且有较强的活动能力,调查它们的种群密度时不宜用样方法或标记重捕法,常用取样器取样法进行采集、调查,D正确。

4.答案:D

解析:可用取样器取样法调查土壤小动物的丰富度,A正确;从农田土壤动物的个体数与绿地及小树林的对比可以看出,人类活动会影响土壤小动物的分布和数量,B正确;由表格数据可知,随着土层加深,生物的类群数逐渐减少,C正确;不同样地的同一土层,生物数量变化比较大,生物种类相差不大,D错误。

5.答案:D

解析:群落均具有垂直结构和水平结构,只是在有些生物群落中,垂直结构或水平结构不明显,A错误。该蠕虫的雄虫和雌虫属于同一物种,而寄生属于不同种生物之间的关系,B错误。硫化细菌氧化硫化氢获得能量并合成有机物,属于化能自养型生物,属于生产者,C错误。硫化细菌、蠕虫等所有生物构成了生物群落,D正确。

6.答案:C

解析:群落的空间结构不仅表现在垂直方向上,也表现在水平方向上,A正确;群落中植物为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,因此,由鸟类的分层现象可以反推群落中植物也有类似的分层现象,B正确;此区域中的所有鸟不是同一物种,不属于一个种群,C错误;煤山雀和黄腰柳莺均在植物群落的中层营巢,因此它们之间具有竞争关系,D正确。

7.答案:B

解析:分析题图可知,①代表捕食,②代表竞争且两种生物竞争能力相当,③代表互利共生。所以题干中A~C3组生物对应的曲线分别是A——③,B——②,C——①,A正确;若3种种间关系中的b死亡,则对a有利的是②,因为a与b间是竞争关系,b死亡,不再与a竞争资源,有利于a的生长发育,B错误;狐与兔为捕食关系,若狐死亡,则兔因缺少天敌,种群数量将大量增加,一段时间后因食物和空间等的限制,种内斗争加剧,兔种群数量减少,最终达到相对稳定状态,C正确;a或b代表一个种群,所以其数量变化曲线代表种群水平上研究的问题,而a和b之间的关系发生在不同物种之间,是在群落水平上研究的问题,D正确。

8.答案:B

解析:本题考查群落的种间关系。附着在海龟体表的藤壶并不从海龟体内获取有机物,所以藤壶和海龟的种间关系不是寄生,A错误;星光小藤壶和寒仿藤壶都可以生活在深水区,但是共同生活时深水区只有寒仿藤壶,所以这二者之间存在竞争关系,且在深水区寒仿藤壶的竞争能力更强,B正确;寒仿藤壶只能生活在深水区,C错误;寒仿藤壶和星光小藤壶是不同的物种,所以它们不能构成一个种群,D错误。

9.答案:B

解析:物质循环属于生态系统的基本功能之一,在动物出现之前,生态系统就有物质循环功能,A错误;人类活动(放牧和烧荒)可影响群落演替的速度和方向,樟脑等物质的存在会抑制一年生草本植物种子的萌发,最终使灌木周围形成裸地,也会影响群落演替的速度,B正确;生物群落中存在垂直结构和水平结构,只是灌木群落和一年生草本植物群落的垂直结构没有乔木群落的明显,C错误;同为生产者的各种植物之间主要表现为种间竞争关系,一般少有互利共生关系,D错误。

10.答案:A

解析:题图中的非生物因素是温度,对于水生群落,光、溶解氧等非生物因素也会影响其层次性,A错误;丁所在位置为水底池泥,微生物多分布于此,动、植物体的腐败和分解过程主要发生在丁所在位置,B正确;由题图可知,甲、乙、丙、丁所代表的水层的温度、光强等不同,故其优势种群可能不同,C正确;曲线1表示水体表层温度较低,为冬季湖泊不同水深温度的垂直分布,曲线2表示水体表层温度较高,深层温度较低,为夏季湖泊不同水深温度的垂直分布,D正确。

11.答案:D

解析:本题考查群落演替、生态系统的成分等相关知识。土壤中小动物活动能力强,身体微小,调查土壤动物类群丰富度通常采用取样器取样法进行采集和调查,A错误;生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量、食物链和食物网,B错误;草原阶段演替到森林阶段,需要适宜的地理环境和气候条件,C错误;草原生物群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚,D正确。

12.答案:A

解析:本题考查群落的演替。图中各个时间段统计的是物种的种类数,而不是某个种群的数量,所以0~20年间草本植物的物种种类下降,不一定每种草本植物的种群密度下降,A错误;0~40年间草本和灌木逐渐消失是因为林窗逐渐关闭导致林下光照减少,草本和灌木在竞争中处于劣势而逐渐被淘汰,B正确;30~40年间物种的多样性低于前三个阶段,是因为林冠过密导致林窗内阳光减少,因此可通过定期合理砍伐木材来增大透光性,从而增加物种多样性,C正确;在群落演替过程中,植物的垂直结构发生改变,为动物创造的栖息环境和食物条件也在发生改变,因此动物的垂直结构也发生改变,D正确。

13.答案:C

解析:毛乌素沙漠并不是一点植物也不存在,而是有一些植被,通过人工治理后,沙漠变为绿洲,该演替为次生演替,A正确。沙漠治理的过程中主要是人类活动对群落演替的影响,进而说明了人类活动会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行,B正确。“塞上绿洲”不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现,C错误。通过植树造林进行沙漠治理,固沙林形成后,土壤有机质含量明显增加,有机质的主要来源是植物的枯枝落叶、动物的遗体和排遗物,D正确。

14.答案:(1)种群;(群落内部的)生物

(2)细菌、真菌

(3)取样器取样;种类和数目;不成立,移除乔木后,大岛屿上取食植物的线虫生物量增加(或移除苔藓后,大岛屿上取食细菌的线虫生物量变化在三组岛屿中最小)

解析:(1)群落的水平结构主要表现为不同地段分布着不同种群(种群类型),同一地段上各种群的种群密度也有差别,它们常呈镶嵌分布;群落演替的结果主要是由外因(外界环境的变化和人类的活动等)和内因(群落内部的生物)共同作用决定的。

(2)土壤中的微生物主要有细菌、真菌等。

(3)调查土壤小动物的常用方法是取样器取样法;物种丰富度强调生物的种类数,即统计样本中线虫的物种数;移除植物功能群还会对线虫的数量造成影响。对比3个图,不难发现,大岛屿上移除乔木后,取食植物的线虫生物量增加,移除苔藓后大岛屿上取食细菌的线虫生物量变化是三组岛屿中最小的,与假设不符,故题中假设不成立。

15.答案:(1)多于;次生演替;草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段

(2)热带雨林中乔木植物的生物量最高,而图中所示草本植物的生物量最高;人类的活动可以改变群落演替的方向和速度

(3)增加;垂直;群落充分利用阳光等环境资源

解析:(1)据图可知,未发生山体滑坡区域三类植被的数量明显大于发生山体滑坡区域三类植被的生物量;山体滑坡后,原有植被虽不存在,但土壤条件基本保留,还可能保留有植物的种子、可能发芽的地下茎或植物根系等,因此在这一基础上所发生的演替类型为次生演替;条件适宜时,该演替的过程是草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段。

(2)热带雨林中乔木植物的生物量最高,而图中所示草本植物的生物量最高,故该自然保护区不可能是热带雨林地区;在发生山体滑坡的区域,如果人为地进行植树造林,可以改变自然状态下的状况,这说明人类的活动可以改变群落演替的方向和速度。

(3)山体滑坡区域发生的演替为次生演替,该演替过程中群落的物种丰富度逐渐增加;乔木、灌木和草本植物的分布形成群落的垂直结构,这有利于群落充分利用阳光等环境资源。