应有格物致知的精神

图片预览

文档简介

课件27张PPT。 有人说中国的孩子“高分低能”、“会读书不会研究”、缺乏创新精神和实践动手能力。问题出在哪里呢? 丁肇中教授的文章会给我们极大的启发!13.应有格物致知精神

丁肇中《礼记·大学》:“致知在格物,格物而后知至。”意谓推究事物,方能获得事物的知识。

格:推究,探察。

致:获得。

题目含义:我们应该具有从探究物体而获得知识的精神。题目即本文的中心论点。

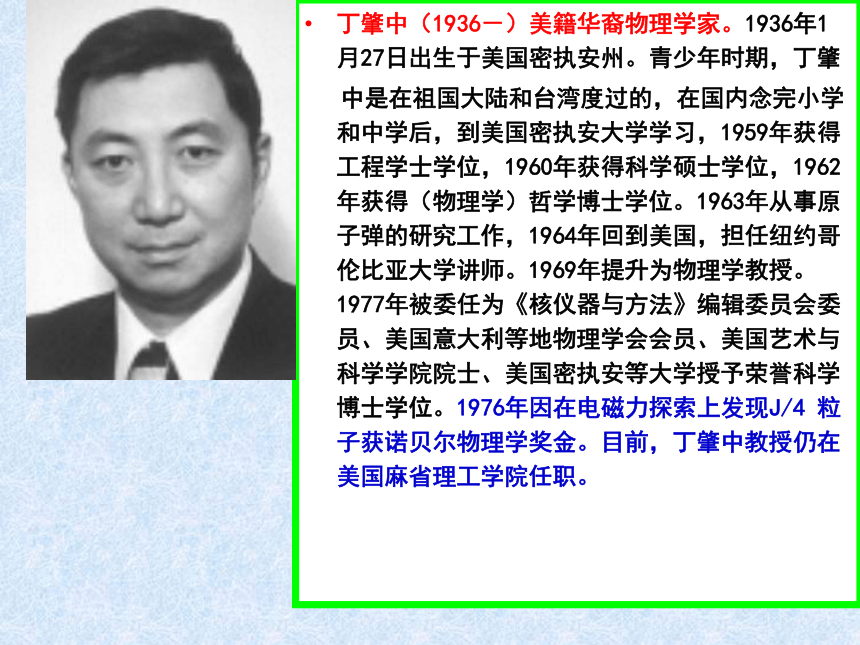

题解作 者 简 介 丁肇中(1936-)美籍华裔物理学家。1936年1月27日出生于美国密执安州。青少年时期,丁肇

中是在祖国大陆和台湾度过的,在国内念完小学和中学后,到美国密执安大学学习,1959年获得工程学士学位,1960年获得科学硕士学位,1962年获得(物理学)哲学博士学位。1963年从事原子弹的研究工作,1964年回到美国,担任纽约哥伦比亚大学讲师。1969年提升为物理学教授。1977年被委任为《核仪器与方法》编辑委员会委员、美国意大利等地物理学会会员、美国艺术与科学学院院士、美国密执安等大学授予荣誉科学博士学位。1976年因在电磁力探索上发现J/4 粒子获诺贝尔物理学奖金。目前,丁肇中教授仍在美国麻省理工学院任职。

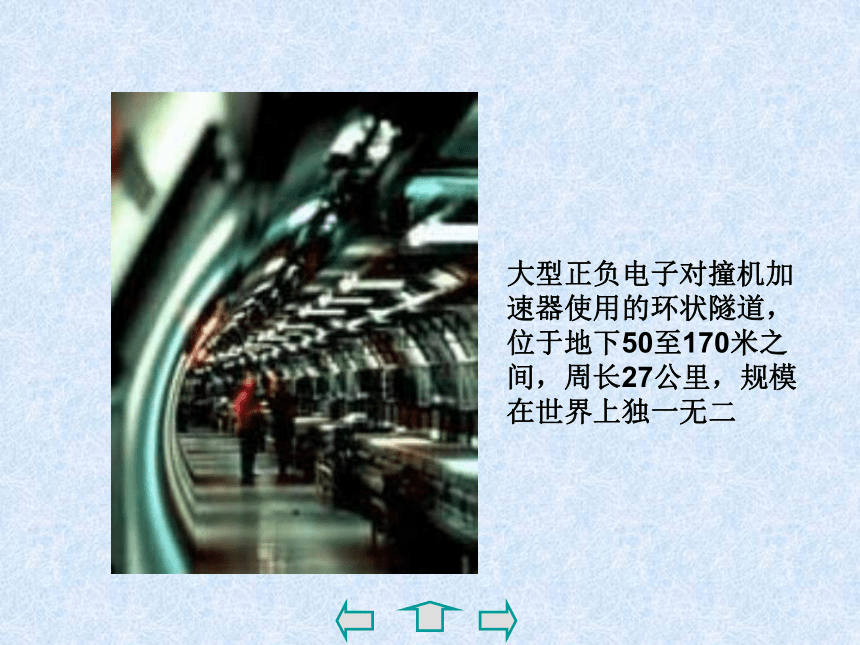

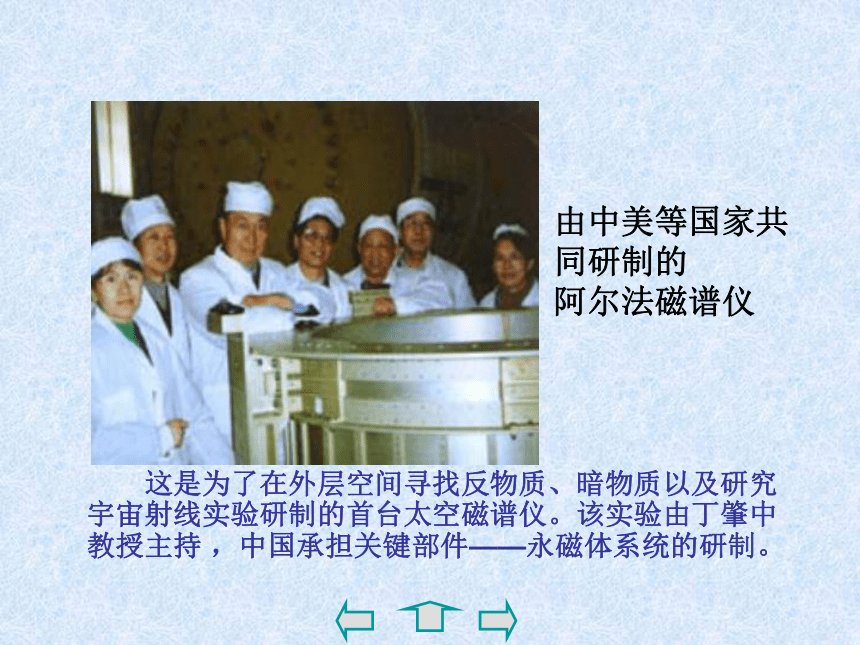

丁肇中教授故居(山东日照)可别小看这个破屋丁肇中教授负责实施的欧洲核子研究中心最大的研究项目——L3实验室大型正负电子对撞机加速器使用的环状隧道,位于地下50至170米之间,周长27公里,规模在世界上独一无二 由中美等国家共同研制的 阿尔法磁谱仪 这是为了在外层空间寻找反物质、暗物质以及研究宇宙射线实验研制的首台太空磁谱仪。该实验由丁肇中教授主持 ,中国承担关键部件——永磁体系统的研制。1、注音:丁肇( )中 不知所措( )2、释词:

格物:

致知:

袖手旁观:

不知所措:zh àocuò推究事物的原理 。获得知识。比喻置身事外或不协助别人。不知道怎么办才好,形容受窘或发急。检查预习: 整体感知 梳理结构试着给课文分段,并概括段意。

第一部分(l段):介绍演讲的基本内容:中国学生应该怎样了解自然科学。

第二部分(2~5段):指出中国传统教育并不重视真正的格物和致知。

第三部分(6~12段):分析实验精神在科学上的重要性。

第四部分(13段):得出结论,实验精神应成为中国文化的一部分。

主旨:中国学生应具有真正的格物致知精神(即实验精神)。明确课文结构及基本内容 作者说:在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。 “四书”是什么书?朱熹抽取《礼记》中的《大学》《中庸》两篇,和《论语》《孟子》编在一起,称为“四书”。是儒家主要经典。阅读2-5自然段“格物”和“致知”出自何处?含义是什么?出自《大学》。

从探察物体而得到知识。作者说传统的中国教育并不重视真正的格物和致知, 这是为什么呢?因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。格物致知的目的是使人达到诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下地田地。

为了说明这一点,作者举了王阳明的例子。我们探讨一下:王阳明 “格”竹子为什么失败?这位先生面对竹子硬想了七天,而不动手实践,把探察外界误认为探讨自己,从内心领悟真理。我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。 提示了这一段大意的语句是:实验精神在科学上的重要性。

“实验精神”与“格物致知”是什么关系?

“实验精神”是“真正的格物致知”。阅读6-12自然段朗读: 科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。 揭示本段论点的语句是: 新的知识只能通过实地实验而得到。

怎样实验?实验有什么特点?明确: (1)实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测的过程;

(2)实验不是毫无选择的测量,它需要有积极具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标。讨论:按照现代科学的方法,竹子应当怎样“格” ? 作者主张:

实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。

比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹子,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是袖手旁观就可以得到知识的。作者认为中国学生“面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了”。作者认为造成这个状况的原因是什么?应怎么该? 原因是:大家受王阳明思想的支配,偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

要改变这种状况,人们必须培养实验的精神,培养真正的格物致知的精神。以他自己在美国读大学的亲身经历为证(请你读一读):

我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己作主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的惟一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。作者用什么事例证明中国学生“大都偏向于理论而轻视实验”?朗读: 我觉得真正的格物致知精神,不但在研究学术中不可缺少,而且在应付今天的世界环境中也是不可少的。在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神。就是说,不管研究自然科学,研究人文科学,或者在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。现在世界和社会的环境变化得很快。世界上不同文化的交流也越来越密切。我们不能盲目地接受过去认为的真理,也不能等待“学术权威”的指示。我们要自己有判断力。阅读最后一段 作者认为今天的教育应当怎样发扬真正的格物致知精神?在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。朗读: 在环境激变的今天,我们应该重新体会到几千年前经书里说的格物致知真正的意义。这意义有两个方面:第一,寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索;第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想像力的有计划的探索。希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正地变成中国文化的一部分。这两个“意义”是什么意思?“意思”

或“含义”真正的格物致知精神格物致知“真正的意义” 有哪两个方面?第一,寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索;

第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想像力的有计划的探索。本文结尾表达了什么希望?希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正地变成中国文化的一部分。 联系实际,谈谈我们在求学过程中如何发扬这种怀疑求真的精神?

本文作者为了更好阐述观点,运用哪些论证方式? 引用论证 事例论证

对比论证 道理论证归纳小结语言特色: 准确严谨,通俗易懂。

格:推究,探察。

致:获得。

题目含义:我们应该具有从探究物体而获得知识的精神。题目即本文的中心论点。

题解作 者 简 介 丁肇中(1936-)美籍华裔物理学家。1936年1月27日出生于美国密执安州。青少年时期,丁肇

中是在祖国大陆和台湾度过的,在国内念完小学和中学后,到美国密执安大学学习,1959年获得工程学士学位,1960年获得科学硕士学位,1962年获得(物理学)哲学博士学位。1963年从事原子弹的研究工作,1964年回到美国,担任纽约哥伦比亚大学讲师。1969年提升为物理学教授。1977年被委任为《核仪器与方法》编辑委员会委员、美国意大利等地物理学会会员、美国艺术与科学学院院士、美国密执安等大学授予荣誉科学博士学位。1976年因在电磁力探索上发现J/4 粒子获诺贝尔物理学奖金。目前,丁肇中教授仍在美国麻省理工学院任职。

丁肇中教授故居(山东日照)可别小看这个破屋丁肇中教授负责实施的欧洲核子研究中心最大的研究项目——L3实验室大型正负电子对撞机加速器使用的环状隧道,位于地下50至170米之间,周长27公里,规模在世界上独一无二 由中美等国家共同研制的 阿尔法磁谱仪 这是为了在外层空间寻找反物质、暗物质以及研究宇宙射线实验研制的首台太空磁谱仪。该实验由丁肇中教授主持 ,中国承担关键部件——永磁体系统的研制。1、注音:丁肇( )中 不知所措( )2、释词:

格物:

致知:

袖手旁观:

不知所措:zh àocuò推究事物的原理 。获得知识。比喻置身事外或不协助别人。不知道怎么办才好,形容受窘或发急。检查预习: 整体感知 梳理结构试着给课文分段,并概括段意。

第一部分(l段):介绍演讲的基本内容:中国学生应该怎样了解自然科学。

第二部分(2~5段):指出中国传统教育并不重视真正的格物和致知。

第三部分(6~12段):分析实验精神在科学上的重要性。

第四部分(13段):得出结论,实验精神应成为中国文化的一部分。

主旨:中国学生应具有真正的格物致知精神(即实验精神)。明确课文结构及基本内容 作者说:在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。 “四书”是什么书?朱熹抽取《礼记》中的《大学》《中庸》两篇,和《论语》《孟子》编在一起,称为“四书”。是儒家主要经典。阅读2-5自然段“格物”和“致知”出自何处?含义是什么?出自《大学》。

从探察物体而得到知识。作者说传统的中国教育并不重视真正的格物和致知, 这是为什么呢?因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。格物致知的目的是使人达到诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下地田地。

为了说明这一点,作者举了王阳明的例子。我们探讨一下:王阳明 “格”竹子为什么失败?这位先生面对竹子硬想了七天,而不动手实践,把探察外界误认为探讨自己,从内心领悟真理。我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。 提示了这一段大意的语句是:实验精神在科学上的重要性。

“实验精神”与“格物致知”是什么关系?

“实验精神”是“真正的格物致知”。阅读6-12自然段朗读: 科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。 揭示本段论点的语句是: 新的知识只能通过实地实验而得到。

怎样实验?实验有什么特点?明确: (1)实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测的过程;

(2)实验不是毫无选择的测量,它需要有积极具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标。讨论:按照现代科学的方法,竹子应当怎样“格” ? 作者主张:

实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。

比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹子,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是袖手旁观就可以得到知识的。作者认为中国学生“面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了”。作者认为造成这个状况的原因是什么?应怎么该? 原因是:大家受王阳明思想的支配,偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

要改变这种状况,人们必须培养实验的精神,培养真正的格物致知的精神。以他自己在美国读大学的亲身经历为证(请你读一读):

我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己作主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的惟一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。作者用什么事例证明中国学生“大都偏向于理论而轻视实验”?朗读: 我觉得真正的格物致知精神,不但在研究学术中不可缺少,而且在应付今天的世界环境中也是不可少的。在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神。就是说,不管研究自然科学,研究人文科学,或者在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。现在世界和社会的环境变化得很快。世界上不同文化的交流也越来越密切。我们不能盲目地接受过去认为的真理,也不能等待“学术权威”的指示。我们要自己有判断力。阅读最后一段 作者认为今天的教育应当怎样发扬真正的格物致知精神?在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。朗读: 在环境激变的今天,我们应该重新体会到几千年前经书里说的格物致知真正的意义。这意义有两个方面:第一,寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索;第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想像力的有计划的探索。希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正地变成中国文化的一部分。这两个“意义”是什么意思?“意思”

或“含义”真正的格物致知精神格物致知“真正的意义” 有哪两个方面?第一,寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索;

第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想像力的有计划的探索。本文结尾表达了什么希望?希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正地变成中国文化的一部分。 联系实际,谈谈我们在求学过程中如何发扬这种怀疑求真的精神?

本文作者为了更好阐述观点,运用哪些论证方式? 引用论证 事例论证

对比论证 道理论证归纳小结语言特色: 准确严谨,通俗易懂。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》