13.《读书:目的和前提》 《上图书馆》课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 13.《读书:目的和前提》 《上图书馆》课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-13 15:22:03 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

赫尔曼·黑塞

读书:目的和前提

统编版高中语文必修上

学习目标

了解黑塞及其作品,了解他们读书的经历和感受。

学习获得教养的途径,阅读经典著作,感受经典的力量,培养爱读书的好习惯。

了解随笔的相关知识,体会亲切自然的谈话风格,品味文中哲理性语句。

1

2

3

学习重难点

梳理文章论证结构,品味黑塞的读书观。

了解随笔的相关知识,体会亲切自然的谈话风格,品味文中哲理性语句。归纳文章内容要点,把握作者的观点态度,鉴赏文章的论证结构。

品味课文语言,描述作者对读书场景的描写,感受书籍给人带来的审美感受。

“写作背景”

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索人性,通过读书提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品。

作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。

黑塞受中国的老庄哲学的影响很大,所以他才会笔随心走,其作品又具有心理的深度、哲学的深度。

诵读并识记相关知识

任务活动一

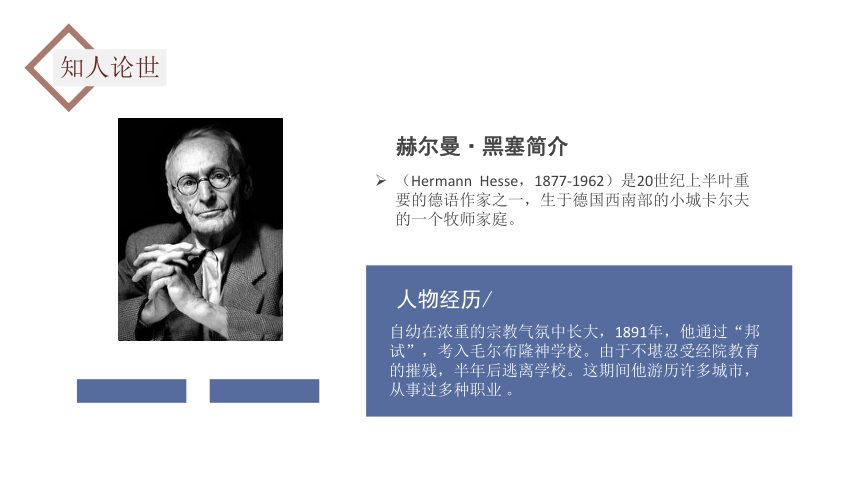

人物经历/

自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学校。由于不堪忍受经院教育的摧残,半年后逃离学校。这期间他游历许多城市,从事过多种职业 。

赫尔曼·黑塞简介

(Hermann Hesse,1877-1962)是20世纪上半叶重要的德语作家之一,生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。

知人论世

1946年获诺贝尔文学奖。获奖理由: “他那些灵思盎然的作品——它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想与高尚的风格” 。

作品及成就

27岁发表了长篇小说《彼得·卡门青特》,一举成名。作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品还有《在轮下》《克努尔普》《德米安》《席特哈尔塔》《荒原狼》《纳尔齐斯与歌尔德蒙》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

小说《荒原狼》幻想色彩浓郁,象征意味深远,具有“超现实主义”风格,被托马斯·曼誉为“德国的《尤利西斯》”。他在艺术上深受浪漫主义诗歌影响,被称为德国浪漫派的最后一位骑士。

作品《荒原狼》曾轰动欧美,被托马斯·曼誉为德国的《尤利西斯》。

黑塞关于读书的名言

①各人只能根据自己的需求和喜好慢慢地积累书籍,正如他为自己挑选朋友无二。

②纵使有益的指点和友好的引导使之可能,无论老幼,每人仍应在书国自辟溪径。

③谁读书如恋友,书中真旨就将自行显露,与己融为一体。他所读之得就不会飘逝而去,荡然无存,而是如挚友之所能,同他朝夕相处、相依为命,为他带来欢乐和慰安。

随笔

随笔是散文的一种。

这类文章或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文镇密而不失活泼,结构自由而不失严谨,因此,富有“理趣”是其突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格:

可以观景抒情,可以睹物说理,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事物进行综合议论,且不受字数限制。

整体把握

任务活动二

读书:目的和前提

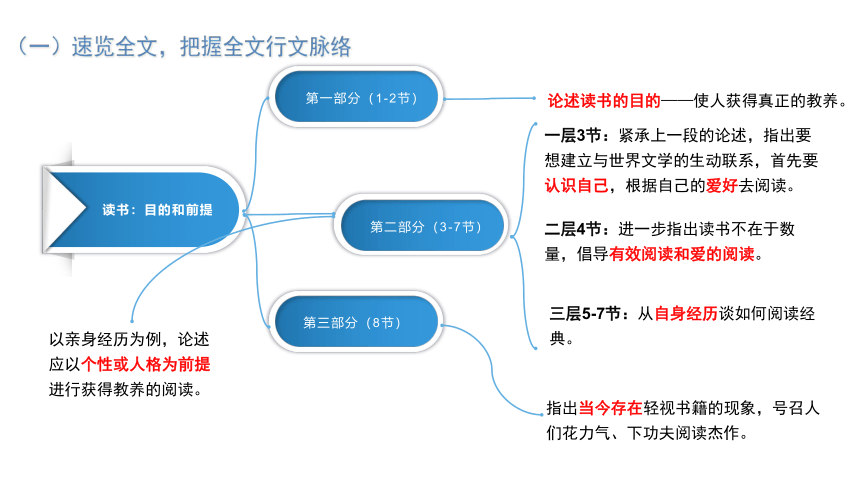

第一部分(1-2节)

第二部分(3-7节)

第三部分(8节)

一层3节:紧承上一段的论述,指出要想建立与世界文学的生动联系,首先要认识自己,根据自己的爱好去阅读。

二层4节:进一步指出读书不在于数量,倡导有效阅读和爱的阅读。

三层5-7节:从自身经历谈如何阅读经典。

论述读书的目的——使人获得真正的教养。

指出当今存在轻视书籍的现象,号召人们花力气、下功夫阅读杰作。

(一)速览全文,把握全文行文脉络

以亲身经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读。

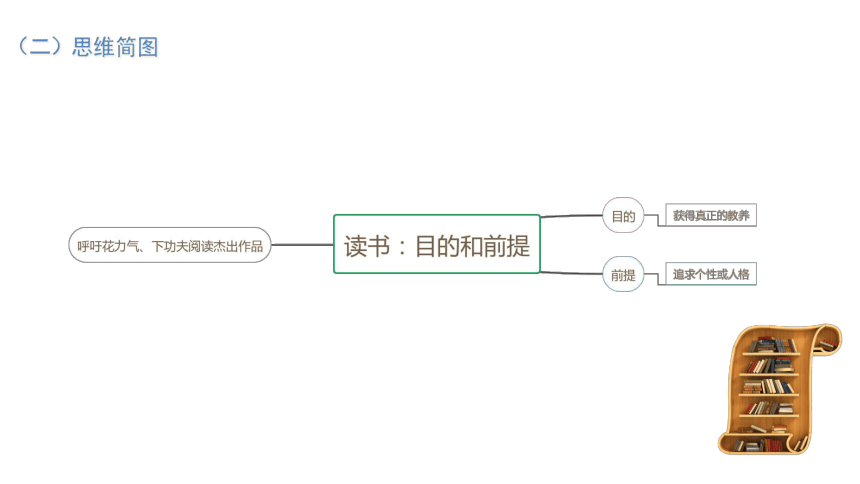

(二)思维简图

文本探究

任务活动三

1.第一段中说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养是“精神和心灵完善的追求”,这是否矛盾?

看似矛盾,实则不然。

真正的教养不存在功利的目的,正是为了精神和心灵的自我完善,而“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,毕竟它们是生存的手段,但修养或教养是生存的境界。

2.第二段中分析了阅读世界文学的意义,请概括之。

①领略人类所思、所求的广阔和丰盈;

②建立自身与整个人类息息相通的生动联系;

③使自己生活的节奏跟上时代发展的脉搏;

④使自己的人生越来越充实、高尚,越来越有意义。

作者的分析,体现了其思维的严密和深刻的认识。

3.第3段第一句在文章中有何作用?

承上启下。

从上文谈研读世界文学是获得教养最重要的途径之一,过渡到下文谈应该怎样研读世界文学。

4.第5段第一句在文章中有何作用?

承上启下。

这一句承上启下,引出自身的读书经历,来论证读书要以个性或人格为前提这一观点。

5.赏析第一段中后两句“因此……迎接未来。”

比喻。

把“真正的修养”比作“真正的体育”,“永远都在半道上”指出真正的修养是一种动态的呈现,是一种努力的过程。“既是完成同时又是激励”是说完成了一个目标,又有下一个目标。

6.赏析第四段中前四句。

对比。

通过对比点出获得教养的前提是个体的个性或人格。也就是说读书人必须有获得教养的愿望,有个性追求,有完整的人格,这一见解体现了以人为本的思想。

7.第三段在论证上有什么重要特点。

反面论证。

从反面指出读书不从自己爱好出发的危害,进一步表明了要遵从自己爱好去读书的观点。

8.第6节前半部分运用了什么论证方法?

举例论证。

以读《鲁滨逊漂流记》 《一千零一夜》为例谈阅读经典能人发掘到自己感兴趣的东西,从而畅游书海。

9.第8节在论证上有什么特点?

破立结合。

作者先列举一些年轻人的错误认识和做法,在此基础上提出自己的观点:要阅读杰作。杰作是人类文化的结晶,也是语言艺术的典范,它代表了一个时代人文和语言的顶峰。先破后立,论述思路严谨,说服力强。

10.黑塞倡导什么样的读书观?为什么提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提?

①读书观:

爱和生命的阅读,敬重知识,心的教养,读书者以个性或人格的追求为前提。

②原因:

现实状况不容乐观——生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象,而即使是热爱学习的人,对读书的作用也会有误解,一些人对阅读杰作不愿意花力气,下功夫;以个性或人格的追求为前提获得教养是解决现实状况的一条有效途径。读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有人格,没有个性,那么他的阅读也未必能获得教养;作者的这一见解体现了以人为本的思想。

文章阐述了读书目的和前提,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我。

文章主旨

拓展探究

讨论:黑塞认为读书“帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义”。

对于世界文学经典有人认为要“重复阅读”,要“精”读;也有人认为开卷有益,要“泛”读。你认为怎样才能有更大的收获?

观点一:

读书求知既要“精”又要“泛”。如果没有“精”的质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型”的学生,加上不知变通,也有可能导致失败。读书也需要“泛”,“精”是好事,但是如果选择过于狭窄,则容易囿于局限,积累不够。所以在读书过程中,既要注重博览群书,又要有所侧重,对我们的学习、生活有益的书籍要深入研究。

作者所主张的“精”读,是指对待经典作品的态度,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品味和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“泛”读也是很重要的。

观点二:

学会读书,懂得运用自己的经验深入阅读,融会贯通,就能发现经典作品的独特魅力。如果没有“精”的质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型”的学生,加上不知变通,也有可能导致失败。读书也需要“泛”,“精”是好事,但是如果选择过于狭窄,则容易囿于局限,积累不够。所以在读书过程中,既要注重博览群书,又要有所侧重,对我们的学习、生活有益的书籍要深入研究。作者所主张的“精”读,是指对待经典作品的态度,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品味和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“泛”读也是很重要的。

以“我的读书经历”为题写一篇随笔,不少于600字。

课后作业

王佐良

上图书馆

学习目标

梳理、探究,理清课文内容层次,理清文章的写作脉络。

认识图书馆的特点和作用,培养学生利用图书馆的意识。

了解作者不同阶段上图书馆的经历,品味真正的图书馆之乐。

1

2

3

学习重难点

1.理清课文内容层次,了解作者不同阶段上图书馆的经历,品味真正的图书馆之乐。

2.认识图书馆的特点和作用,培养学生利用图书馆的意识。

3.品味课文语言,描述作者对读书场景的描写,感受书籍给人带来的审美感受。

人物经历/

1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教。1947年赴英国牛津大学攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。

王佐良(1916—1995)

诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。

知人论世

“写作背景”

1947年,王佐良考取中英庚款公费留学,赴英国牛津大学读研究生,成为茂登学院研究生。1949年学成回国,照理他应返回清华大学继续执教,但实际上是去了北京外国语学校(后改北京外国语学院,今北京外国语大学)。王佐良对清华一直有眷恋之情,后来也长期住在清华校园内,1986年出版的文集《照澜集》即以清华照澜院为题。王佐良曾在《想起清华种种》一文中说:“后来我转入别的学校工作,但是我心里始终保持着一种清华做学问的标准。”(《中楼集》)言若有憾。

文化常识

图书馆:

图书馆,是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构。早在公元前3000年就出现了图书馆,图书馆有保存人类文化遗产、开发信息资源、参与社会教育等职能。我国的图书馆历史悠久,只是起初并不称作“图书馆”,而是称为“府”“阁”“观”“台”“殿”“院”“堂”“斋”“楼”罢了。

举例:

如西周的盟府,两汉的石渠阁、东观和兰台,隋朝的观文殿,宋朝的崇文院,明代的澹生堂,清朝的四库全书七阁,等等。

“图书馆”是一个外来语,于19世纪末从日本传到我国。据《在辞典中出现的“图书馆”》说,“图书馆”一词最初在日本的文献中出现是1877年的事;而最早在我国文献中出现,当推《教育世界》第62期中所刊出的一篇《拟设简便图书馆说》,时为1894年。中国最早的省级图书馆为1904年创办的湖北省图书馆。

0 1

0 2

0 3

理清层次:阅读全文,思考,全文可分为几部分?

引用名言,引出上图书馆之乐。

回忆上图书馆之乐:中学阶段上“公书林”,大学阶段上清华图书馆 ,留学期间上包德林图书馆。

引用台词,赞美图书馆。

(1—3)

(4—8)

(9、10)

整体感知

活动一:下面是本文结构思维导图,将①~④处的内容填写完整。

中英文藏书丰富

比“公书林”更神气

包德林图书馆

上图书馆之乐

1. 全文主要记述了几个图书馆 是按什么顺序来记述的?

文本探究

文中主要记述了四个图书馆,分别是公书林、清华图书馆、包德林图书馆、英国博物馆的圆形图书馆。

公书林

清华图书馆

包德林图书馆

英国博物馆的圆形图书馆

是按时间顺序记述的

2.第1段引用西蒙娜·德·波伏瓦的话有什么用意?

为了引出自己对图书馆读书生活的热爱。

3. “公书林”有什么特点?交代这些有什么作用?作者在“公书林”图书馆有哪些收获

特点:有丰富的中英文藏书,而且全部开架,允许学生随便阅览;房子宽敞,舒服,环境优雅。

作用:突出“公书林”给作者留下的深刻印象,表达了对“公书林”的喜爱及怀念,为下文写作者在这里的收获做铺垫。

收获:

①激发了作者阅读英文小说、探求外面世界的好奇心。

②养成了看英文杂志的习惯,也从旁学到了一些英文知识。

4.作者为什么要详细描写清华大学的图书馆?

作者详细描写了清华大学图书馆,写到了它的外表、门厅、书库、阅览室、高台灯等,是说作者对这个图书馆印象极为深刻,它带给作者很大的影响,给了作者很大的教益,是“我的解透教材一大恩师”,而且它的作用是其他事物不能比的,它带着作者进入了一个灿烂的新世界,给作者指明了前进的道路。作者这样写,就是为了表达自己对图书馆强烈的热爱之情。

5.第7段说“真实的世界却在暗淡下来”,“真实的世界”指什么?

国家民族命运处于危亡时刻

6.第8段中“我的心境也豁然开朗了”一句的含意是什么?

表达了对国内战争胜利的喜悦。

7.第9段引用的莎士比亚的台词有什么含意?

说明人类创造了知识理性。

一方面表达对英国博物馆的圆形图书馆建筑风格的赞美;

另一方面表达对图书馆为人类做出的贡献的赞美,因为从图书馆里走出了像马克思这样的伟人。

8.请根据文本内容梳理一下作者不同阶段的读书选择和读书的感受与思考。

王佐良是按照自己的成长过程来写与这几个图书馆的缘分的。

在上中学时,去学校的图书馆“公书林”翻阅英文小说,使作者养成了一个看英文杂志的好习惯。

在清华大学时,王佐良去清华图书馆读书,读到了很多外国论著,使作者进入了一个知识上和情感上的新世界。

在英国读书的时候,王佐良去包德林图书馆和英国博物馆的圆形图书馆读书,纵情阅读使他心境豁然开朗,并领悟到人类对理性的创造性。

9.作者写自己上图书馆之乐,感情基调是愉悦的。可是,作者却选择自己在牛津大学包德林图书馆里“一灯如豆”下的苦读情景来写,加之国内战乱、亲人音信全无,作者当时的心境可想而知。作者为什么这样写呢 试分析随笔写法的灵活性。

这是一篇叙事性散文随笔,作者主要选择自己不同阶段上图书馆的经历入文,真实展示了图书馆在自己学习、成长过程中的重要作用。虽然在国家动乱、亲人音信全无处境下苦读的心情有些压抑,但这段图书馆学习的经历却意义重大,结局很是圆满。

正是在图书馆里“一灯如豆”下的苦读,才换来了优异的成绩。

“只在最后的两个月里…我的心境也豁然开朗了”这段文字,是付出得到回报后的喜悦,是拨开阴霾见日月的惊喜,是不再为家国忧虑的释怀,是在图书馆纵情自由阅读的轻松与喜悦。相比较收获时的快乐,先前受那点苦又有什么呢

因此,从整体看,这一段苦读生活,更能表现上图书馆的结局之乐。

从写法方面来说,体现了随笔写法的灵活性。

本文以时间为线索,分别写了作者在中学阶段、大学阶段、留学期间上图书馆的经历及品味到的乐趣,展示了图书馆在其学习成长中的重要作用,写出了读书在增长知识、丰富情感、提升教养等方面的作用。

文章主旨

拓展探究

讨论,记者在调查中发现:大学生到图书馆里借阅的基本上是考试辅导类图书。在图书馆里,看大学相关专业图书的人寥寥无几。大学生功利化的读书目的使得大学图书馆在功能上沦为了“自习教室”。

你对上述现象有何看法?请简要概述。

观点一:

我对大学生到图书馆里只借阅考试辅导类图书而不是专业图书感到失望和遗憾。虽说现在的大学生已不是天之骄子,但学好大学所规定的专业课程是每一位大学生应该做到的。

而大学图书馆藏书丰富,正是大学生深造的主要途径,每一位大学生应该充分利用图书馆对专业课程扩充学习、加深理解,而不应该只盯着考试辅导类图书。对此,希望大学的相关部门能予以正确的引导。

观点二:

我认为,大学生到图书馆借阅考试辅导类图书无可厚非。现在的大学生早已不是天之骄子,他们面临着严峻的就业形势,他们不能不对将来的就业早做准备。

而且,尽管借阅的是考试辅导图书,他们能够坐下来学习,也说明他们并没有对自己的前途失去信心。因此,对这些大学生的做法我们应该多一些理解。

以“我与图书馆”为话题写一篇随笔,不少于600字。

课后作业

赫尔曼·黑塞

读书:目的和前提

统编版高中语文必修上

学习目标

了解黑塞及其作品,了解他们读书的经历和感受。

学习获得教养的途径,阅读经典著作,感受经典的力量,培养爱读书的好习惯。

了解随笔的相关知识,体会亲切自然的谈话风格,品味文中哲理性语句。

1

2

3

学习重难点

梳理文章论证结构,品味黑塞的读书观。

了解随笔的相关知识,体会亲切自然的谈话风格,品味文中哲理性语句。归纳文章内容要点,把握作者的观点态度,鉴赏文章的论证结构。

品味课文语言,描述作者对读书场景的描写,感受书籍给人带来的审美感受。

“写作背景”

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索人性,通过读书提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品。

作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。

黑塞受中国的老庄哲学的影响很大,所以他才会笔随心走,其作品又具有心理的深度、哲学的深度。

诵读并识记相关知识

任务活动一

人物经历/

自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学校。由于不堪忍受经院教育的摧残,半年后逃离学校。这期间他游历许多城市,从事过多种职业 。

赫尔曼·黑塞简介

(Hermann Hesse,1877-1962)是20世纪上半叶重要的德语作家之一,生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。

知人论世

1946年获诺贝尔文学奖。获奖理由: “他那些灵思盎然的作品——它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想与高尚的风格” 。

作品及成就

27岁发表了长篇小说《彼得·卡门青特》,一举成名。作品多以小市民生活为题材,表现对过去时代的留恋,也反映了同时期人们的一些绝望心情。主要作品还有《在轮下》《克努尔普》《德米安》《席特哈尔塔》《荒原狼》《纳尔齐斯与歌尔德蒙》《东方之旅》《玻璃球游戏》等。

小说《荒原狼》幻想色彩浓郁,象征意味深远,具有“超现实主义”风格,被托马斯·曼誉为“德国的《尤利西斯》”。他在艺术上深受浪漫主义诗歌影响,被称为德国浪漫派的最后一位骑士。

作品《荒原狼》曾轰动欧美,被托马斯·曼誉为德国的《尤利西斯》。

黑塞关于读书的名言

①各人只能根据自己的需求和喜好慢慢地积累书籍,正如他为自己挑选朋友无二。

②纵使有益的指点和友好的引导使之可能,无论老幼,每人仍应在书国自辟溪径。

③谁读书如恋友,书中真旨就将自行显露,与己融为一体。他所读之得就不会飘逝而去,荡然无存,而是如挚友之所能,同他朝夕相处、相依为命,为他带来欢乐和慰安。

随笔

随笔是散文的一种。

这类文章或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文镇密而不失活泼,结构自由而不失严谨,因此,富有“理趣”是其突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格:

可以观景抒情,可以睹物说理,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事物进行综合议论,且不受字数限制。

整体把握

任务活动二

读书:目的和前提

第一部分(1-2节)

第二部分(3-7节)

第三部分(8节)

一层3节:紧承上一段的论述,指出要想建立与世界文学的生动联系,首先要认识自己,根据自己的爱好去阅读。

二层4节:进一步指出读书不在于数量,倡导有效阅读和爱的阅读。

三层5-7节:从自身经历谈如何阅读经典。

论述读书的目的——使人获得真正的教养。

指出当今存在轻视书籍的现象,号召人们花力气、下功夫阅读杰作。

(一)速览全文,把握全文行文脉络

以亲身经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读。

(二)思维简图

文本探究

任务活动三

1.第一段中说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养是“精神和心灵完善的追求”,这是否矛盾?

看似矛盾,实则不然。

真正的教养不存在功利的目的,正是为了精神和心灵的自我完善,而“具体目的”指的是通常所说的提高某种能力和本领。从人的生存来讲,本领和能力固然重要,毕竟它们是生存的手段,但修养或教养是生存的境界。

2.第二段中分析了阅读世界文学的意义,请概括之。

①领略人类所思、所求的广阔和丰盈;

②建立自身与整个人类息息相通的生动联系;

③使自己生活的节奏跟上时代发展的脉搏;

④使自己的人生越来越充实、高尚,越来越有意义。

作者的分析,体现了其思维的严密和深刻的认识。

3.第3段第一句在文章中有何作用?

承上启下。

从上文谈研读世界文学是获得教养最重要的途径之一,过渡到下文谈应该怎样研读世界文学。

4.第5段第一句在文章中有何作用?

承上启下。

这一句承上启下,引出自身的读书经历,来论证读书要以个性或人格为前提这一观点。

5.赏析第一段中后两句“因此……迎接未来。”

比喻。

把“真正的修养”比作“真正的体育”,“永远都在半道上”指出真正的修养是一种动态的呈现,是一种努力的过程。“既是完成同时又是激励”是说完成了一个目标,又有下一个目标。

6.赏析第四段中前四句。

对比。

通过对比点出获得教养的前提是个体的个性或人格。也就是说读书人必须有获得教养的愿望,有个性追求,有完整的人格,这一见解体现了以人为本的思想。

7.第三段在论证上有什么重要特点。

反面论证。

从反面指出读书不从自己爱好出发的危害,进一步表明了要遵从自己爱好去读书的观点。

8.第6节前半部分运用了什么论证方法?

举例论证。

以读《鲁滨逊漂流记》 《一千零一夜》为例谈阅读经典能人发掘到自己感兴趣的东西,从而畅游书海。

9.第8节在论证上有什么特点?

破立结合。

作者先列举一些年轻人的错误认识和做法,在此基础上提出自己的观点:要阅读杰作。杰作是人类文化的结晶,也是语言艺术的典范,它代表了一个时代人文和语言的顶峰。先破后立,论述思路严谨,说服力强。

10.黑塞倡导什么样的读书观?为什么提出获得教养必须以个性或人格的追求为前提?

①读书观:

爱和生命的阅读,敬重知识,心的教养,读书者以个性或人格的追求为前提。

②原因:

现实状况不容乐观——生活中存在着许多诱惑,存在着轻视读书的现象,而即使是热爱学习的人,对读书的作用也会有误解,一些人对阅读杰作不愿意花力气,下功夫;以个性或人格的追求为前提获得教养是解决现实状况的一条有效途径。读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有人格,没有个性,那么他的阅读也未必能获得教养;作者的这一见解体现了以人为本的思想。

文章阐述了读书目的和前提,赞美了读书的作用,劝说人们用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我。

文章主旨

拓展探究

讨论:黑塞认为读书“帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义”。

对于世界文学经典有人认为要“重复阅读”,要“精”读;也有人认为开卷有益,要“泛”读。你认为怎样才能有更大的收获?

观点一:

读书求知既要“精”又要“泛”。如果没有“精”的质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型”的学生,加上不知变通,也有可能导致失败。读书也需要“泛”,“精”是好事,但是如果选择过于狭窄,则容易囿于局限,积累不够。所以在读书过程中,既要注重博览群书,又要有所侧重,对我们的学习、生活有益的书籍要深入研究。

作者所主张的“精”读,是指对待经典作品的态度,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品味和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“泛”读也是很重要的。

观点二:

学会读书,懂得运用自己的经验深入阅读,融会贯通,就能发现经典作品的独特魅力。如果没有“精”的质疑精神,读得再多,也只能是“仓库型”的学生,加上不知变通,也有可能导致失败。读书也需要“泛”,“精”是好事,但是如果选择过于狭窄,则容易囿于局限,积累不够。所以在读书过程中,既要注重博览群书,又要有所侧重,对我们的学习、生活有益的书籍要深入研究。作者所主张的“精”读,是指对待经典作品的态度,这样的作品往往历久弥新。但经典是需要筛选的,书海茫茫,不是每一本书都适合自己的品味和个性需求,只有读过了才能明确它的价值,才能确定它是否对自己修养的提升有所裨益。所以,“泛”读也是很重要的。

以“我的读书经历”为题写一篇随笔,不少于600字。

课后作业

王佐良

上图书馆

学习目标

梳理、探究,理清课文内容层次,理清文章的写作脉络。

认识图书馆的特点和作用,培养学生利用图书馆的意识。

了解作者不同阶段上图书馆的经历,品味真正的图书馆之乐。

1

2

3

学习重难点

1.理清课文内容层次,了解作者不同阶段上图书馆的经历,品味真正的图书馆之乐。

2.认识图书馆的特点和作用,培养学生利用图书馆的意识。

3.品味课文语言,描述作者对读书场景的描写,感受书籍给人带来的审美感受。

人物经历/

1929年至1934年,在武昌文华中学读书。1939年毕业于西南联合大学外语系(原清华大学外语系),留校任教。1947年赴英国牛津大学攻读英国文学研究生。1949年回国后,历任北京外国语学院教授、英语系主任、副院长。

王佐良(1916—1995)

诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。

知人论世

“写作背景”

1947年,王佐良考取中英庚款公费留学,赴英国牛津大学读研究生,成为茂登学院研究生。1949年学成回国,照理他应返回清华大学继续执教,但实际上是去了北京外国语学校(后改北京外国语学院,今北京外国语大学)。王佐良对清华一直有眷恋之情,后来也长期住在清华校园内,1986年出版的文集《照澜集》即以清华照澜院为题。王佐良曾在《想起清华种种》一文中说:“后来我转入别的学校工作,但是我心里始终保持着一种清华做学问的标准。”(《中楼集》)言若有憾。

文化常识

图书馆:

图书馆,是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构。早在公元前3000年就出现了图书馆,图书馆有保存人类文化遗产、开发信息资源、参与社会教育等职能。我国的图书馆历史悠久,只是起初并不称作“图书馆”,而是称为“府”“阁”“观”“台”“殿”“院”“堂”“斋”“楼”罢了。

举例:

如西周的盟府,两汉的石渠阁、东观和兰台,隋朝的观文殿,宋朝的崇文院,明代的澹生堂,清朝的四库全书七阁,等等。

“图书馆”是一个外来语,于19世纪末从日本传到我国。据《在辞典中出现的“图书馆”》说,“图书馆”一词最初在日本的文献中出现是1877年的事;而最早在我国文献中出现,当推《教育世界》第62期中所刊出的一篇《拟设简便图书馆说》,时为1894年。中国最早的省级图书馆为1904年创办的湖北省图书馆。

0 1

0 2

0 3

理清层次:阅读全文,思考,全文可分为几部分?

引用名言,引出上图书馆之乐。

回忆上图书馆之乐:中学阶段上“公书林”,大学阶段上清华图书馆 ,留学期间上包德林图书馆。

引用台词,赞美图书馆。

(1—3)

(4—8)

(9、10)

整体感知

活动一:下面是本文结构思维导图,将①~④处的内容填写完整。

中英文藏书丰富

比“公书林”更神气

包德林图书馆

上图书馆之乐

1. 全文主要记述了几个图书馆 是按什么顺序来记述的?

文本探究

文中主要记述了四个图书馆,分别是公书林、清华图书馆、包德林图书馆、英国博物馆的圆形图书馆。

公书林

清华图书馆

包德林图书馆

英国博物馆的圆形图书馆

是按时间顺序记述的

2.第1段引用西蒙娜·德·波伏瓦的话有什么用意?

为了引出自己对图书馆读书生活的热爱。

3. “公书林”有什么特点?交代这些有什么作用?作者在“公书林”图书馆有哪些收获

特点:有丰富的中英文藏书,而且全部开架,允许学生随便阅览;房子宽敞,舒服,环境优雅。

作用:突出“公书林”给作者留下的深刻印象,表达了对“公书林”的喜爱及怀念,为下文写作者在这里的收获做铺垫。

收获:

①激发了作者阅读英文小说、探求外面世界的好奇心。

②养成了看英文杂志的习惯,也从旁学到了一些英文知识。

4.作者为什么要详细描写清华大学的图书馆?

作者详细描写了清华大学图书馆,写到了它的外表、门厅、书库、阅览室、高台灯等,是说作者对这个图书馆印象极为深刻,它带给作者很大的影响,给了作者很大的教益,是“我的解透教材一大恩师”,而且它的作用是其他事物不能比的,它带着作者进入了一个灿烂的新世界,给作者指明了前进的道路。作者这样写,就是为了表达自己对图书馆强烈的热爱之情。

5.第7段说“真实的世界却在暗淡下来”,“真实的世界”指什么?

国家民族命运处于危亡时刻

6.第8段中“我的心境也豁然开朗了”一句的含意是什么?

表达了对国内战争胜利的喜悦。

7.第9段引用的莎士比亚的台词有什么含意?

说明人类创造了知识理性。

一方面表达对英国博物馆的圆形图书馆建筑风格的赞美;

另一方面表达对图书馆为人类做出的贡献的赞美,因为从图书馆里走出了像马克思这样的伟人。

8.请根据文本内容梳理一下作者不同阶段的读书选择和读书的感受与思考。

王佐良是按照自己的成长过程来写与这几个图书馆的缘分的。

在上中学时,去学校的图书馆“公书林”翻阅英文小说,使作者养成了一个看英文杂志的好习惯。

在清华大学时,王佐良去清华图书馆读书,读到了很多外国论著,使作者进入了一个知识上和情感上的新世界。

在英国读书的时候,王佐良去包德林图书馆和英国博物馆的圆形图书馆读书,纵情阅读使他心境豁然开朗,并领悟到人类对理性的创造性。

9.作者写自己上图书馆之乐,感情基调是愉悦的。可是,作者却选择自己在牛津大学包德林图书馆里“一灯如豆”下的苦读情景来写,加之国内战乱、亲人音信全无,作者当时的心境可想而知。作者为什么这样写呢 试分析随笔写法的灵活性。

这是一篇叙事性散文随笔,作者主要选择自己不同阶段上图书馆的经历入文,真实展示了图书馆在自己学习、成长过程中的重要作用。虽然在国家动乱、亲人音信全无处境下苦读的心情有些压抑,但这段图书馆学习的经历却意义重大,结局很是圆满。

正是在图书馆里“一灯如豆”下的苦读,才换来了优异的成绩。

“只在最后的两个月里…我的心境也豁然开朗了”这段文字,是付出得到回报后的喜悦,是拨开阴霾见日月的惊喜,是不再为家国忧虑的释怀,是在图书馆纵情自由阅读的轻松与喜悦。相比较收获时的快乐,先前受那点苦又有什么呢

因此,从整体看,这一段苦读生活,更能表现上图书馆的结局之乐。

从写法方面来说,体现了随笔写法的灵活性。

本文以时间为线索,分别写了作者在中学阶段、大学阶段、留学期间上图书馆的经历及品味到的乐趣,展示了图书馆在其学习成长中的重要作用,写出了读书在增长知识、丰富情感、提升教养等方面的作用。

文章主旨

拓展探究

讨论,记者在调查中发现:大学生到图书馆里借阅的基本上是考试辅导类图书。在图书馆里,看大学相关专业图书的人寥寥无几。大学生功利化的读书目的使得大学图书馆在功能上沦为了“自习教室”。

你对上述现象有何看法?请简要概述。

观点一:

我对大学生到图书馆里只借阅考试辅导类图书而不是专业图书感到失望和遗憾。虽说现在的大学生已不是天之骄子,但学好大学所规定的专业课程是每一位大学生应该做到的。

而大学图书馆藏书丰富,正是大学生深造的主要途径,每一位大学生应该充分利用图书馆对专业课程扩充学习、加深理解,而不应该只盯着考试辅导类图书。对此,希望大学的相关部门能予以正确的引导。

观点二:

我认为,大学生到图书馆借阅考试辅导类图书无可厚非。现在的大学生早已不是天之骄子,他们面临着严峻的就业形势,他们不能不对将来的就业早做准备。

而且,尽管借阅的是考试辅导图书,他们能够坐下来学习,也说明他们并没有对自己的前途失去信心。因此,对这些大学生的做法我们应该多一些理解。

以“我与图书馆”为话题写一篇随笔,不少于600字。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读