高中历史选择性必修1测试卷 第5课 中国古代官员的选拔与管理(学生版+教师版)

文档属性

| 名称 | 高中历史选择性必修1测试卷 第5课 中国古代官员的选拔与管理(学生版+教师版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 227.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-13 15:16:07 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高中历史《选择性必修1》同步测试卷(学生版+教师版)

第5课 中国古代官员的选拔与管理

A:学生版(模拟试题+答案解析)

【模拟测试】

单项选择题

1.[河北部分学校2022冲刺压轴(一)]有学者指出,实行了300多年的两汉选官制度——察举制。从实际情况观察,察举制确实为汉朝选出了许多人才。但任人唯亲、唯财、唯势,权门势家把持察举的结果,令其流弊百出。据此可知,该学者认为

A.察举制埋下汉末分裂割据的隐患 B.察举制对两汉政治具有双重影响

C.权门势家把持察举使其不能持久 D.以官举士的方式不利于政治清明

2.[湖南怀化2022一模]汉景帝末年,桑弘羊以“精于心算”而特拔入宫,历任侍中、大农丞、治粟都尉、大司农等职,先后推行一系列重要经济政策,大幅度增加了政府的财政收入。这一现象说明

A.唯才是举是选官的基本原则 B.选官方式取决于统治需要

C.澄清吏治是选官的主要目的 D.察举制已丧失了选官功能

3.[宁夏银川2022三模]史载,公元前143年,西汉朝廷让每个郡、国每年推举孝、廉各一人,6年时间过去了,各地并不重视,有的郡甚至一个都不举。这说明

A.西汉前期人才匮乏 B.贵族政治的影响力仍然很大

C.儒学独尊尚待时日 D.豪强世族控制着选拔用人权

4.[湖北宜昌2022四模]东汉顺帝阳嘉年间(132年-135年)下诏:每年从地方各郡推荐的孝廉,要集中到京城洛阳考试,“诸生试家法,文吏课笺奏”,即来自儒生者要考各派的儒家经典解释,来自文职吏员者要考各类公文写作。这是以国家名义集中进行的每年分科考试的萌芽,这一历史现象较适用于研究

A.皇帝征召制的产生 B.科举制产生的渊源

C.九品中正制的没落 D.八股取士制的僵化

5.[江苏南通泰州2022二模]汉和帝时期,太学考试允许博士弟子自由阐释经义,主考官五经博士在阅卷时经常难定等第。后来,考试改革为设置50个问题进行测试,按照博士弟子解释的多少和引文明确与否判定等第,使五经博士在评定其等级时有据可依。此可知,东汉

A.察举制促进社会阶层流动 B.五经博士影响太学生入仕

C.太学考试禁止发挥个人见解 D.选拔人才的标准发生了变化

6.[江苏盐城2022模拟]魏晋时期,征召是士人入仕的途径之一。大臣联名建议征召贤士时,皇帝则要求“访于本州评议”;官员在荐举书中也有“谨条(列举)资品,乞蒙简察”的说法。这体现了该时期

A.官员考核趋于严谨 B.品评风气影响选官

C.中央集权不断强化 D.世官制度遭到冲击

7.[福建三明2022质检]东晋葛洪《抱朴子》之《审举篇》写道:“秀孝皆宜如旧试经答策”“今孝廉必试经无脱谬,而秀才必对策无失指,则亦不得暗蔽也。良将高第取其胆武,犹复试之以对策,况士乎?假令不能必尽得贤能,要必愈于了不试也。”该言论意在说明

A.选拔官员应注重德才兼备 B.考试选官有其必要性

C.科举选官有利于阶层流动 D.察举有利于公平竞争

8.[安徽皖南八校2022三模]建安十五年(公元210年)春,曹操下令曰:“若必廉士而后可用,则齐桓其何以霸世!今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎?又得无盗嫂受金而未遇无知者乎?二三子其佐我明扬仄陋,唯才是举,吾得而用之。”这反映了曹操

A.沿用察举制,以传统“廉士”标准选拔人才

B.废除察举制,不以儒家道德规范选拔人才

C.品评人才,唯才是举,在民间寻得能人异士

D.不拘一格,求贤若渴,重视人才谋求国家统一

9.[辽宁渤海大学附中2022考前模拟]东晋时期,皇权受制于士族门阀,朝廷中重要官职均为门阀士族把持,庶人不能染指。至于左右朝政的六品以上的宰辅,更是完全由士族垄断。这反映出当时

A.庶族地主不满生存现状 B.士族成为权贵攀附对象

C.门阀之间争夺核心权力 D.社会阶层流动受到阻碍

10.[浙江绍兴2022适应考]《文献通考》记载:“延康(东汉献帝)元年,尚书陈群以为天朝选用,不尽人才,乃立九品官人之法。州郡县俱置大小中正,各取本处人在诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者,为之区别。”下列关于“九品官人法”的解读,正确的是

A.由“中正官”根据出身门楣评定人物的才能

B.是各个州郡县选拔各自地方官员的选官制度

C.考选方式封闭,造成世家大族对官场的垄断

D.为知识分子提供了参政机会,打破门第界限

11.[江苏泰州2022三模]天监四年正月,南朝梁武帝颁诏:士族子弟要想在30岁之前入仕,就必须经学策试合格,否则必须年满30岁。同年,梁武帝还决定设置五馆,专门收揽“寒门俊才”,凭借经学策试就可以入仕。梁武帝时期选官制度的调整

A.体现出公平选才的原则 B.废除了士族子弟人仕特权

C.改变了入仕考试的内容 D.有利于提高官员文化素质

12.[广东2022模拟(一)]唐以后,世族门阀的力量逐渐蜕化,中国社会自此完成了从世族形态到士绅形态的转型。所谓“富贵不过三代”,确实是唐宋之后的景象,是对平民社会的一种另类描述。由此可知

A.科举制推动世族门阀衰落 B.唐宋之后平民占社会主导地位

C.科举制体现公平公正原则 D.世族门阀彻底退出了历史舞台

13.[河北保定2022一模]《唐搪言》记载;828年,唐文宗任命崔郾为知贡举,主持进士科考试。太学博士吴武陵持杜牧《阿房宫赋》向其荐曰;"请侍郎与(杜牧)状头。"圆曰∶"已有人。"……武陵曰∶"不尔,即请比赋。"郾应声曰∶"敬依所教。"这表明当时

A.官员选拔存在举荐现象 B.官员考核制度形同虚设

C.文人学士受到社会推崇 D.科场徇私舞弊现象普遍

14.[湖北部分重点中学2022模拟]唐朝“以诗取士”仅靠考场短暂比试存在一定不足,唐玄宗天宝年间礼部侍郎韦陟针对性地采取纳卷和行卷措施,纳卷即考生自己把优秀作品交纳给主试官先行过目;行卷即考生把作品托社会名流向考官推荐,从而增加及第的希望。据此可知唐朝

A.科举制形式主义流弊严重 B.文学水平决定了选官质量

C.选官制度存在诸多腐败性 D.科举制在发展中适时革新

15.[河北省级联测2022月考)]唐代科举中第的考生称主考官为“座主”,自称“门生”,相互称“同年”。唐武宗会昌三年,中书上奏称:“今日已后,进士及第,任一度参见有司(座主),向后不得聚集参谒,及于有司宅置宴。不得聚集同年进士,广为宴会。”武宗准奏。此规定

A.避免了朝政大权旁落 B.加强了朝廷对官僚集团的掌控

C.完善了科举选官程序 D.改变世家大族把持政权的局面

16.[湖南2022考前模拟(一)]唐初,薛元超以门荫入仕,高宗时官至宰相。他曾说:“吾不才,富贵过人。平生有三恨:始不以进士擢第;不娶五姓女(崔、卢、李、郑、王五姓);不得修国史。”这反映了当时

A.门第观念逐渐淡化 B.政治制度的导向

C.历史传承得到强化 D.门阀势力的衰弱

17.[河南新乡2022三模]唐代择官考试的主要内容是试书、判,其中“判”又称“判牍”“判状”“判词”,是司法人员对案件是非曲直之判断与评价结果的文字体现,即法律判断的文书。《通典》对唐代选拔官吏的标准有言:“不习经书史无以立身,不习法理无以效职。”唐代这一择官标准旨在

A.提高封建统治效能 B.深化依法治国观念

C.完善考试选官制度 D.培养法律专业人才

18.[湖北2022考前押题信息]明代学者丘浚在《大学衍义补》一书中对唐朝吏部“身、言、书、判”的选官标准有如下论述:“若其于身必取其丰伟,于言必取其辩证,则晏婴之貌不扬,裴度之形短小;周昌之期期,邓艾之口吃,皆在所弃矣。”这表明该学者

A.赞同唐朝科举选官标准的合理性 B.全盘否定晏婴裴度周昌邓艾等人

C.猛烈批判明朝实行的八股取士制 D.认为唐朝吏部选官存在不公正性

19.[重庆2022三联诊]宋仁宗嘉祐二年(1057年)欧阳修以翰林学土身份主持进士科考试,提倡平实文风,录取进士及第有苏轼、苏辙、曾巩、程颐、程颢、张载等人,其中苏辙、曾布、吕惠卿、章停等九人后来官至宰辅。这一现象说明宋代科举

A.以诗赋文学为取士标准 B.受理学思想的影响

C.有利于优秀人才的选拔 D.促进社会阶层流动

20.[湖北荆州四校2022模拟联考(四)]仁宗时,国子监学生郑獬颇有才气,但在国子监解送优秀生员参加会试时只名列第五。他为此大发牢骚,把自己比作麒麟,把主司比作驽马。后来,郑獬参加殿试,这位主司又担任考官,把一份卷子误认为郑獬所作而加以斥逐。拆封之后,郑獬却以第一名及第。由此可以得出

A.科举改革断绝了考官徇私舞弊之路 B.郑獬的及第得益于王安石变法

C.北宋在殿试时实行了糊名考试制度 D.取解试时达官贵人可以“公荐”

21.[江苏扬州2022考前调研(B)]如表是北宋政府宰辅出身比例的统计衣(单位%)。这反映出北宋时期

高官家庭 中官家庭 低官家庭 平民

前期 25 26.78 10.7 37.5

中期 24 16 5.33 54.67

末期 23.5 12.34 1.23 62.96

合计 24.06 17.46 5.19 53.3

A.入仕途径发生了重大变化 B.社会阶层流动加强

C.平民成为官员的主要来源 D.宰相权力日益下降

22.[辽宁2022冲刺押题(一)]宋朝朱或在《萍洲可谈》中说:“本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下择婿。”南宋理学大师朱熹曾说:“今之世,父所以昭其子,兄所以勉其弟,师所以教其弟子,弟子之所以学,舍科举之业,则无为也。”这表明宋代科举

A.推动了八股取士的形成 B.完善了中央集权体制

C.使社会各阶层热衷科举 D.影响了社会价值取向

23.[安徽芜湖2022质监]明太祖时,上司对日照知县期满考语为“无课农兴学之绩,而长于督运”,有意荐其任职交通运输部门,结果被皇帝痛批“弃本而务末”而将该知县降职,明太祖此举旨在( )

A.关心百姓疾苦 B.申饬官员勾结 C.整肃地方治理 D.规范政绩考核

24.[山东2022考前热身押题]朱克敬的《瞑庵杂识》里面记载了清末一位吏所说的话:“来办事的人就像乘客,政府各部门就像车子,我们这些人就像是车把式,各部门当官的就像是骡子,我们用鞭子抽着他们往哪儿走就行了。”其坦率和自信程度简直到了令人吃惊的地步。上述现象的出现主要是由于

A.选官制度的僵化 B.进步思潮的传播

C.等级秩序的失序 D.地方宗族势力的发展

材料解析题

25.[江苏徐州新沂2022模拟]选官制度是古代中国政治文明的重要组成部分,对中国的历史发展产生了深远的影响。阅读下列材料:

材料一:一个青年跑进太学求学,毕业后,被派到地方服务。待地方服务行政有了成绩,再经长官察选到中央,又经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时(西汉)入仕从政的唯一正途,政府一切官员,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们只能叫它作读书人的政府,或称士人政府。

———摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制的妙处在于它基于考试录用原则,表面上“人人有份”、高度流动。然而即使到宋明科举名额大为增加,也还是“粥少僧多”,竞走“独木桥”,士大夫实际已失去了与君主分庭抗礼现实与心理的任何依据。故唐太宗有脍炙人口的名言:“天下英雄尽入吾彀中矣。”

———王家范《中国历史通论》

材料三:北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响。新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”、“公议”为旗帜,作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事。北宋中期熙宁年间,枢密使文彦博提出了“与士大夫治天下”的说法。

———摘编自《中华文明史》第三卷完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西汉政府成为“士人政府”的主要推动因素有哪些?

(2)材料二中的“地方推举制”是指什么制度?与它相比,科举制的政治作用是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析北宋士大夫群体崛起的时代背景,并谈谈如何理解“与士大夫治天下”的说法。

26.[青海海东2022一模]阅读材料,回答问题

材料 武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她“大搜遗逸四方之士,应制者向万人”,一批有卓识才华的文人学士进入宫用。……更重要的是,她扩大科举规模和入仕人数,由皇帝亲自出面主持制举和殿试,提高科举取士的声望,吸引士人积极应试。显庆四年(公元659年),她和高宗“亲策试举人,凡九百人”,这是两圣殿试的开始。当时应试人数之多、规模之大、场面之美轮美奂、试题之丰富多彩、入仕授勋之荣耀光彩,确为我国文化史上“最盛大之节目”。武则天就是通过这些措施,提拔一批批普通地主的士人进入统治机构并让其中一部分人和皇帝直接见面,攘为要职,权据要津,参与朝政,议定国是,他们后来成为武则天夺权称帝的亲信和心腹,组成武周政权的统治班底,为完成武则天的武周革命,献计献策,竭尽全力。

——摘编自胡祥《论武则天时期科举制度的改革及其影响》

(1)根据材料,概括武则天科举制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明武则天科举制改革的作用。

三、论述题

27.[四川成都2022适应考]阅读材料,完成下列要求。

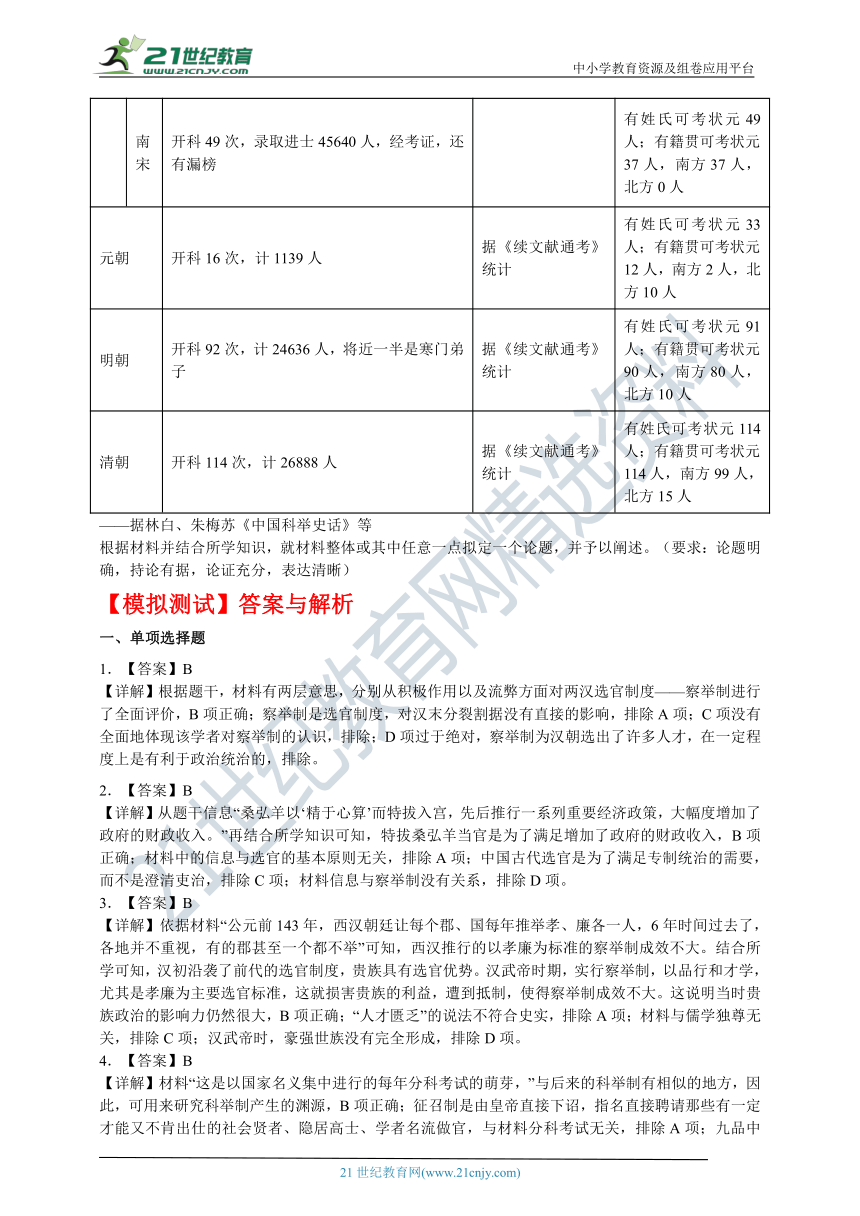

材料 中国历朝科举考试数量表

朝代 录取数据 资料 来源 状元人数(据载)

唐朝 开科268次,秀才29人,进士6427人(统计不完备,应在10000人左右),明经诸科1580人,据史实统计修正应为20619人,唐代共有369名宰相,80%出生进士 据《文献通考》及《登科记考》统计 有姓氏可考状元155人;有籍贯可考70人,南方19人,北方51人

宋朝 北宋 开科81次,录取进士51660人,经考证,还有漏榜 据《北宋贡举登科人数考》及《南宋贡举登科人数考》统计 有姓氏可考状元71人;有籍贯可考状元64人,南方29人,北方35人

南宋 开科49次,录取进士45640人,经考证,还有漏榜 有姓氏可考状元49人;有籍贯可考状元37人,南方37人,北方0人

元朝 开科16次,计1139人 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元33人;有籍贯可考状元12人,南方2人,北方10人

明朝 开科92次,计24636人,将近一半是寒门弟子 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元91人;有籍贯可考状元90人,南方80人,北方10人

清朝 开科114次,计26888人 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元114人;有籍贯可考状元114人,南方99人,北方15人

——据林白、朱梅苏《中国科举史话》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

【模拟测试】答案与解析

一、单项选择题

1.【答案】B

【详解】根据题干,材料有两层意思,分别从积极作用以及流弊方面对两汉选官制度——察举制进行了全面评价,B项正确;察举制是选官制度,对汉末分裂割据没有直接的影响,排除A项;C项没有全面地体现该学者对察举制的认识,排除;D项过于绝对,察举制为汉朝选出了许多人才,在一定程度上是有利于政治统治的,排除。

2.【答案】B

【详解】从题干信息“桑弘羊以‘精于心算’而特拔入宫,先后推行一系列重要经济政策,大幅度增加了政府的财政收入。”再结合所学知识可知,特拔桑弘羊当官是为了满足增加了政府的财政收入,B项正确;材料中的信息与选官的基本原则无关,排除A项;中国古代选官是为了满足专制统治的需要,而不是澄清吏治,排除C项;材料信息与察举制没有关系,排除D项。

3.【答案】B

【详解】依据材料“公元前143年,西汉朝廷让每个郡、国每年推举孝、廉各一人,6年时间过去了,各地并不重视,有的郡甚至一个都不举”可知,西汉推行的以孝廉为标准的察举制成效不大。结合所学可知,汉初沿袭了前代的选官制度,贵族具有选官优势。汉武帝时期,实行察举制,以品行和才学,尤其是孝廉为主要选官标准,这就损害贵族的利益,遭到抵制,使得察举制成效不大。这说明当时贵族政治的影响力仍然很大,B项正确;“人才匮乏”的说法不符合史实,排除A项;材料与儒学独尊无关,排除C项;汉武帝时,豪强世族没有完全形成,排除D项。

4.【答案】B

【详解】材料“这是以国家名义集中进行的每年分科考试的萌芽,”与后来的科举制有相似的地方,因此,可用来研究科举制产生的渊源,B项正确;征召制是由皇帝直接下诏,指名直接聘请那些有一定才能又不肯出仕的社会贤者、隐居高士、学者名流做官,与材料分科考试无关,排除A项;九品中正制的没落与材料时间不符,排除C项;八股取士制的僵化主要指八股文成为考试文体的定制后,非八股文章一概不录,更有甚者,连文字笔画错误的好的文章也不能录取。由于这种文体在后来日益固定和僵化,强化士子们对文体形式上和谐、完美的要求,其内容的真善美为次之.故一篇标准的八股文,形式上工整、对仗,但内容空疏、乏味。八股文外在形式的僵硬与内在思想空洞的畸形结构,导致了士人思想的僵化、枯竭,乃至整个社会系统的凝固、停滞。因此,材料无法用来研究八股取士制的僵化,排除D项。

5.【答案】B

【详解】根据材料可知,汉和帝时期太学考试改革,五经博士评定博士弟子考试结果的等级,反映了五经博士影响太学生入仕,B项正确;材料强调五经博士评定博士弟子考试结果的等级,与察举制无关,排除A项;太学考试允许博士弟子自由阐释经义,而不是禁止发挥个人见解,排除C项;材料没有体现选拔人才的标准发生了变化,排除D项。

6.【答案】B

【详解】根据材料“访于本州评议”“谨条(列举)资品,乞蒙简察”等信息可知,选官考虑士人的品行,品评风气影响选官,B项正确;材料得出严谨的信息,排除A项;中央集权强化是指削弱地方,加强中央权力,排除C项;春秋战国时期世官制度就已经受到冲击,排除D项。故选B项。

7.【答案】A

【详解】根据材料“秀孝皆宜如旧试经答策”“今孝廉必试经无脱谬,而秀才必对策无失指,则亦不得暗蔽也。”可知,东晋葛洪《审举篇》意在说明选拔官员应注重德才兼备,A项正确;东晋时期不存在科举制,不是考试选官,排除BC项;材料不是说明察举有利于公平竞争,排除D项。

8.【答案】D

【详解】本题考查东汉末年的社会政治,以及曹操的用人政策。东汉末年的三国,是一个动荡的时代,以曹操、刘备、孙权为代表的魏、蜀、吴三家,为争夺天下,展开了一场生死大搏斗。“若建非常之功,必待非常之人”。三国的创立者都知道人才对他们功业的极端重要,他们在争夺人才中争夺天下,在争夺天下中争夺人才。因此,从一定意义上说,三国的纵横捭阖,军事较量,是一场争夺人才的大战。曹操知人善任,宽宏大度,讲求民主,革新吏制,选贤任能,为后来取得天下打下了坚实的基础,不拘一格,求贤若渴,重视人才谋求国家统一反映了曹操重视人才的本质,D项正确;沿用察举制,以传统“廉士”标准选拔人才与题干意思相反,排除A项;废除察举制,不以儒家道德规范选拔人才过于绝对,排除B项;品评人才,唯才是举,在民间寻得能人异士处于材料表面,排除C项。

9.【答案】D

【详解】东晋时期,士族门阀把持朝廷的重要官职,将庶族地主排除在外,六品以上的宰辅完全由士族垄断等,反映出当时社会阶层流动受到阻碍,D项正确;庶族地主不满生存现状在材料中并未体现,排除A项;材料不能说明士族成为权贵攀附对象,排除B项;门阀之间争夺核心权力并非材料主旨,排除C项。

10.【答案】C

【详解】根据材料可知,“九品官人法”是由中正来审定,只关注官员出身,不看重其才能的弊端,造成了“下品无高门,上品无寒上”的局面,C项正确;由“中正官”根据“在诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者”评定,排除A项;材料不是各个州郡县选拔各自地方官员的选官制度,排除B项;科举制为知识分子提供了参政机会,打破门第界限,排除D项。

11.【答案】D

【详解】根据材料可知,南朝梁武帝统治时期,士族子弟要想在30岁之前入仕,就必须经学策试合格;设置五馆,专门收揽“寒门俊才”,凭借经学策试就可以入仕;这些做法使入仕的官员掌握了经学策试,有利于提高官员文化素质,D项正确;材料尚不能体现公平选才,因为年满30岁士族子弟入仕不需要经学策试,排除A项;年满30岁士族子弟入仕不需要经学策试,体现了士族子弟入仕存在特权,排除B项;材料入仕的内容都是经学策试,没有改变,排除C项。

12.【答案】A

【详解】据题意可知,唐宋之后中国社会完成了从士族形态到士绅形态的转型,而这种转型是得益于科举制的实行,加速了阶层流动,推动了士族门阀的衰落,A项正确;“占社会主导地位”的说法不符合史实,排除B项;材料没有体现科举制的作用,排除C项;“彻底退出”的说法过于夸张,排除D项。

13.【答案】A

【详解】吴武陵持《阿房宫赋》,向主持科举的崔郾推荐杜牧,最终吴崔二人约定“比赋”确定本科状元,反映当时官员选拔存在举荐现象,A项正确;科举考试并不涉及官员考核,排除B项;材料无法得出C项结论,排除;吴崔二人都重视士人才学,并未徇私舞弊,排除D项。

14.【答案】D

【详解】根据“行卷即考生把作品托社会名流向考官推荐,从而增加及第的希望”可得出唐玄宗时期对科举的流程进行了调整,从而增加了学子及第的概率,说明科举制在发展中适时革新,D项正确;材料强调的是科举的调整,而不是强调其弊端,排除A项;B项太绝对,排除B项;材料没有强调诸多腐败,排除C项。

15.【答案】B

【详解】根据题干“后不得聚集参谒……不得聚集同年进士”可知,这一规定减少了“门生”“座主”和“同年”考生之间的私人联系,有利于加强朝廷对官员的掌控,B项正确;“避免了”过于绝对,排除A项;这一规定是科举之后对官员的管理措施,不属于科举选官程序,排除C项;科举制的实施改变了世家大族把持政权的局面,排除D项。

16.【答案】B

【详解】由材料可以看出通过科举考试进入仕途的人,在社会上有荣誉,反映了当时政治制度的导向,B项正确;门第观念逐渐淡化与材料“不娶五姓女”信息不符,排除A项;材料体现不出历史传承得到强

17.【答案】A

【详解】根据“唐代择官考试的主要内容是试书、判”“不习经书史无以立身,不习法理无以效职。”可得出,唐朝的择官标准,更加注重官员的实际治理能力以及文化素养,为的是提高封建统治的效能,A项;唐朝没有依法治国,排除B项;C项是客观影响,排除C项;D项不是其主旨,排除D项。化,排除C项;材料体现不出门阀势力的衰弱,排除D项,故选B项。

18.【答案】D

【详解】根据材料“若其于身必取其丰伟,于言必取其辩证,则晏婴之貌不扬,裴度之形短小;周昌之期期,邓艾之口吃,皆在所弃矣”可知该学着认为唐朝吏部选官标准存在一定的问题,存在不公正,D项正确;材料体现的是学者认为唐朝吏部选官存在不公正性,不是合理性,排除A项;该学者认为唐代选官制度把晏婴裴度周昌邓艾等人所弃是不公正的,排除B项;材料是对唐代选官制度的评价,没有涉及八股取士制,排除C项。

19.【答案】C

【详解】据题意可知,欧阳修在主持科考的时候提倡平实文风,选拔了很多的优秀人才,说明宋代科举有利于优秀人才的选拔,C项正确;欧阳修虽然提倡平实文风,但并不能说明是以诗赋文学为取士标准和受理学思想,排除AB项;材料主要反映了人才选拔,阶层流动无法体现,排除D项。

20.【答案】C

【详解】根据材料“把一份卷子误认为郑獬所作而加以斥逐。拆封之后,郑獬却以第一名及第”及所学知识可知,宋朝实行糊名考试制度,即将考卷上填写的考生姓名、籍贯等基本信息用纸糊起来,以保证阅卷的公平,正因实行糊名考试制度,才会出现考官认错考卷的现象,C项正确;“断绝了”说法绝对,排除A项;材料内容与王安石变法无关,排除B项;材料未涉及“公荐”,排除D项。

21.【答案】B

【详解】依据材料信息,可知北宋政府宰辅出身比例在发生变化,尤其是平民出身占比增长迅速,反映社会阶层流动加强,B项正确;此时仍然是科举制,排除A项;材料反映的是出身,排除B项;22.【答案】D

【详解】材料“本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下择婿”“今之世,父所以昭其子,兄所以勉其弟,师所以教其弟子,弟子之所以学,舍科举之业,则无为也”反映了宋代科举对社会价值取向和观念的较大影响,D项正确;八股取士形成于明清时期,排除A项;材料信息与中央集权体制无关,排除B项;“社会各阶层热衷科举”说法过于绝对,排除C项。材料无法体现相权的下降,排除D项。

23.【答案】C

【详解】根据材料可知,日照知县“无课农兴学之绩,而长于督运”而被皇帝痛批“弃本而务末”,最后被降职。这是因为中国古代以农为本,官员的首要责任是劝课农桑,明太祖此举旨在整肃地方治理,教导人民要以农为本,C项正确;A项不符合材料主张,排除A项;材料中官员没有勾结,排除B项;材料未体现规范政绩考核,排除D项。

24.【答案】A

【详解】根据“来办事的人就像乘客,政府各部门就像车子,我们这些人就像是车把式,各部门当官的就像是骡子,我们用鞭子抽着他们往哪儿走就行了。”可得出当时的吏治僵化,没有活力,也体现出选官制度的僵化,A项正确;材料体现的是思想的僵化,而不是进步思潮的传播,排除B项;材料没有体现等级秩序,排除C项;材料没有涉及到地方,排除D项。

材料解析题

25.

【答案】(1)太学的成立;察举制的实行;汉武帝重视儒学。

(2)制度:九品中正制。作用:科举制选拔程序相对公平公正;加强了君主专制(中央集权)。

(3)时代背景:理学的兴起;北宋完善发展科举制,提高了官员的文化素质。理解:共治天下不是对国家权力的分享,而是君臣共定国是。

【详解】(1)根据材料“一个青年跑进太学求学”“再经长官察选到中央”及所学知识分析作答,可得出太学的成立;察举制的实行;汉武帝重视儒学。

(2)第一小问,根据材料“如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制”及所学魏晋时期的选官制度分析;第二小问,根据材料“如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制”“天下英雄尽入吾彀中矣”提炼概括,可得出科举制选拔程序相对公平公正;加强了君主专制。

(3)问第一小问,据材料“新儒学思潮的振兴”“北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响”分析归纳;第二小问,根据材料“以‘天下’为胸怀的士大夫们……作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事”及所学宋代政治特点分析作答。

26.

【答案】(1)特点:通过多种途径选拔人才;录取人数和考试科目增加;贤能治国,唯才是举。

(2)作用:扩大了入仕做官的途径;有利于发掘各方人才,稳固了武则天的统治;提升了官员的文化素质;促进了文学教育的发展。

【详解】(1)特点:根据材料“武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她‘大搜遗逸四方之士,应制者向万人’,一批有卓识才华的文人学士进入宫用”可知,通过多种途径选拔人才;根据材料“她扩大科举规模和入仕人数,由皇帝亲自出面主持制举和殿试,提高科举取士的声望,吸引士人积极应试”可知,录取人数和考试科目增加;根据材料“武则天就是通过这些措施,提拔一批批普通地主的士人进入统治机构并让其中一部分人和皇帝直接见面,攘为要职,权据要津,参与朝政,议定国是,他们后来成为武则天夺权称帝的亲信和心腹,组成武周政权的统治班底,为完成武则天的武周革命,献计献策,竭尽全力”可知,贤能治国,唯才是举。

(2)作用:根据材料“武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她‘大搜遗逸四方之士,应制者向万人’,一批有卓识才华的文人学士进入宫用”,可从扩大了入仕做官的途径;有利于发掘各方人才,稳固了武则天的统治;提升了官员的文化素质;促进了文学教育的发展等方面说明武则天科举制改革的作用。

三、论述题

27.

【答案】示例1:南方科举考试成绩逐渐领先北方,不均衡加重。

南方状元开始优于北方,到明清时期南方状元大大领先北方。这是由于自唐中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方,宋朝经济重心已经南移,元朝的南北经济差距继续扩大,南方经济发展带动了文化的进步,江浙一带尤其成为人才集中地区人才辈出;南宋时期政治中心向南方转移,南方政局相对稳定,南北差距加大。

科举制反映了地区政治、经济、文化和人才的发达程度,体现出了综合实力的竞争,为行政效率的提高创造力条件,有益于政治体制的稳固与向学风气的形成。

示例2:宋朝科举制比唐朝更为发达完善。

宋朝科举每次录取的数量和录取总数都领先唐朝(每年平均录取人数很多)。这是由于宋朝实行崇文抑武的方针,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位;宋朝分散机构权力,也需要大量的官员,导致冗官现象;宋朝根本改变了唐朝仍然流行的重视家族背景的门第观念,科举制原则上向全社会开放,更加强调公平竞争,促进了人才的涌现(如答印刷术的发展、教育的发展也可适当给分)。科举制的发展有益于政治体制的稳固与向学风气的形成。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。解答本题,可以从整体上回答,如科举考试历史悠久;可以选择一个朝代回答,如宋朝科举制与崇文抑武;可以从一个方面回答,如从状元分布看经济重心难移。可以两个朝代进行比较,如唐宋科举制的发展。

B:教师版(模拟试题后附答案解析)

【模拟测试】

一、单项选择题

1.[河北部分学校2022冲刺压轴(一)]有学者指出,实行了300多年的两汉选官制度——察举制。从实际情况观察,察举制确实为汉朝选出了许多人才。但任人唯亲、唯财、唯势,权门势家把持察举的结果,令其流弊百出。据此可知,该学者认为

A.察举制埋下汉末分裂割据的隐患 B.察举制对两汉政治具有双重影响

C.权门势家把持察举使其不能持久 D.以官举士的方式不利于政治清明

【答案】B

【详解】根据题干,材料有两层意思,分别从积极作用以及流弊方面对两汉选官制度——察举制进行了全面评价,B项正确;察举制是选官制度,对汉末分裂割据没有直接的影响,排除A项;C项没有全面地体现该学者对察举制的认识,排除;D项过于绝对,察举制为汉朝选出了许多人才,在一定程度上是有利于政治统治的,排除。

2.[湖南怀化2022一模]汉景帝末年,桑弘羊以“精于心算”而特拔入宫,历任侍中、大农丞、治粟都尉、大司农等职,先后推行一系列重要经济政策,大幅度增加了政府的财政收入。这一现象说明

A.唯才是举是选官的基本原则 B.选官方式取决于统治需要

C.澄清吏治是选官的主要目的 D.察举制已丧失了选官功能

【答案】B

【详解】从题干信息“桑弘羊以‘精于心算’而特拔入宫,先后推行一系列重要经济政策,大幅度增加了政府的财政收入。”再结合所学知识可知,特拔桑弘羊当官是为了满足增加了政府的财政收入,B项正确;材料中的信息与选官的基本原则无关,排除A项;中国古代选官是为了满足专制统治的需要,而不是澄清吏治,排除C项;材料信息与察举制没有关系,排除D项。

3.[宁夏银川2022三模]史载,公元前143年,西汉朝廷让每个郡、国每年推举孝、廉各一人,6年时间过去了,各地并不重视,有的郡甚至一个都不举。这说明

A.西汉前期人才匮乏 B.贵族政治的影响力仍然很大

C.儒学独尊尚待时日 D.豪强世族控制着选拔用人权

【答案】B

【详解】依据材料“公元前143年,西汉朝廷让每个郡、国每年推举孝、廉各一人,6年时间过去了,各地并不重视,有的郡甚至一个都不举”可知,西汉推行的以孝廉为标准的察举制成效不大。结合所学可知,汉初沿袭了前代的选官制度,贵族具有选官优势。汉武帝时期,实行察举制,以品行和才学,尤其是孝廉为主要选官标准,这就损害贵族的利益,遭到抵制,使得察举制成效不大。这说明当时贵族政治的影响力仍然很大,B项正确;“人才匮乏”的说法不符合史实,排除A项;材料与儒学独尊无关,排除C项;汉武帝时,豪强世族没有完全形成,排除D项。

4.[湖北宜昌2022四模]东汉顺帝阳嘉年间(132年-135年)下诏:每年从地方各郡推荐的孝廉,要集中到京城洛阳考试,“诸生试家法,文吏课笺奏”,即来自儒生者要考各派的儒家经典解释,来自文职吏员者要考各类公文写作。这是以国家名义集中进行的每年分科考试的萌芽,这一历史现象较适用于研究

A.皇帝征召制的产生 B.科举制产生的渊源

C.九品中正制的没落 D.八股取士制的僵化

【答案】B

【详解】材料“这是以国家名义集中进行的每年分科考试的萌芽,”与后来的科举制有相似的地方,因此,可用来研究科举制产生的渊源,B项正确;征召制是由皇帝直接下诏,指名直接聘请那些有一定才能又不肯出仕的社会贤者、隐居高士、学者名流做官,与材料分科考试无关,排除A项;九品中正制的没落与材料时间不符,排除C项;八股取士制的僵化主要指八股文成为考试文体的定制后,非八股文章一概不录,更有甚者,连文字笔画错误的好的文章也不能录取。由于这种文体在后来日益固定和僵化,强化士子们对文体形式上和谐、完美的要求,其内容的真善美为次之.故一篇标准的八股文,形式上工整、对仗,但内容空疏、乏味。八股文外在形式的僵硬与内在思想空洞的畸形结构,导致了士人思想的僵化、枯竭,乃至整个社会系统的凝固、停滞。因此,材料无法用来研究八股取士制的僵化,排除D项。

5.[江苏南通泰州2022二模]汉和帝时期,太学考试允许博士弟子自由阐释经义,主考官五经博士在阅卷时经常难定等第。后来,考试改革为设置50个问题进行测试,按照博士弟子解释的多少和引文明确与否判定等第,使五经博士在评定其等级时有据可依。此可知,东汉

A.察举制促进社会阶层流动 B.五经博士影响太学生入仕

C.太学考试禁止发挥个人见解 D.选拔人才的标准发生了变化

【答案】B

【详解】根据材料可知,汉和帝时期太学考试改革,五经博士评定博士弟子考试结果的等级,反映了五经博士影响太学生入仕,B项正确;材料强调五经博士评定博士弟子考试结果的等级,与察举制无关,排除A项;太学考试允许博士弟子自由阐释经义,而不是禁止发挥个人见解,排除C项;材料没有体现选拔人才的标准发生了变化,排除D项。

6.[江苏盐城2022模拟]魏晋时期,征召是士人入仕的途径之一。大臣联名建议征召贤士时,皇帝则要求“访于本州评议”;官员在荐举书中也有“谨条(列举)资品,乞蒙简察”的说法。这体现了该时期

A.官员考核趋于严谨 B.品评风气影响选官

C.中央集权不断强化 D.世官制度遭到冲击

【答案】B

【详解】根据材料“访于本州评议”“谨条(列举)资品,乞蒙简察”等信息可知,选官考虑士人的品行,品评风气影响选官,B项正确;材料得出严谨的信息,排除A项;中央集权强化是指削弱地方,加强中央权力,排除C项;春秋战国时期世官制度就已经受到冲击,排除D项。故选B项。

7.[福建三明2022质检]东晋葛洪《抱朴子》之《审举篇》写道:“秀孝皆宜如旧试经答策”“今孝廉必试经无脱谬,而秀才必对策无失指,则亦不得暗蔽也。良将高第取其胆武,犹复试之以对策,况士乎?假令不能必尽得贤能,要必愈于了不试也。”该言论意在说明

A.选拔官员应注重德才兼备 B.考试选官有其必要性

C.科举选官有利于阶层流动 D.察举有利于公平竞争

【答案】A

【详解】根据材料“秀孝皆宜如旧试经答策”“今孝廉必试经无脱谬,而秀才必对策无失指,则亦不得暗蔽也。”可知,东晋葛洪《审举篇》意在说明选拔官员应注重德才兼备,A项正确;东晋时期不存在科举制,不是考试选官,排除BC项;材料不是说明察举有利于公平竞争,排除D项。

8.[安徽皖南八校2022三模]建安十五年(公元210年)春,曹操下令曰:“若必廉士而后可用,则齐桓其何以霸世!今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎?又得无盗嫂受金而未遇无知者乎?二三子其佐我明扬仄陋,唯才是举,吾得而用之。”这反映了曹操

A.沿用察举制,以传统“廉士”标准选拔人才

B.废除察举制,不以儒家道德规范选拔人才

C.品评人才,唯才是举,在民间寻得能人异士

D.不拘一格,求贤若渴,重视人才谋求国家统一

【答案】D

【详解】本题考查东汉末年的社会政治,以及曹操的用人政策。东汉末年的三国,是一个动荡的时代,以曹操、刘备、孙权为代表的魏、蜀、吴三家,为争夺天下,展开了一场生死大搏斗。“若建非常之功,必待非常之人”。三国的创立者都知道人才对他们功业的极端重要,他们在争夺人才中争夺天下,在争夺天下中争夺人才。因此,从一定意义上说,三国的纵横捭阖,军事较量,是一场争夺人才的大战。曹操知人善任,宽宏大度,讲求民主,革新吏制,选贤任能,为后来取得天下打下了坚实的基础,不拘一格,求贤若渴,重视人才谋求国家统一反映了曹操重视人才的本质,D项正确;沿用察举制,以传统“廉士”标准选拔人才与题干意思相反,排除A项;废除察举制,不以儒家道德规范选拔人才过于绝对,排除B项;品评人才,唯才是举,在民间寻得能人异士处于材料表面,排除C项。

9.[辽宁渤海大学附中2022考前模拟]东晋时期,皇权受制于士族门阀,朝廷中重要官职均为门阀士族把持,庶人不能染指。至于左右朝政的六品以上的宰辅,更是完全由士族垄断。这反映出当时

A.庶族地主不满生存现状 B.士族成为权贵攀附对象

C.门阀之间争夺核心权力 D.社会阶层流动受到阻碍

【答案】D

【详解】东晋时期,士族门阀把持朝廷的重要官职,将庶族地主排除在外,六品以上的宰辅完全由士族垄断等,反映出当时社会阶层流动受到阻碍,D项正确;庶族地主不满生存现状在材料中并未体现,排除A项;材料不能说明士族成为权贵攀附对象,排除B项;门阀之间争夺核心权力并非材料主旨,排除C项。

10.[浙江绍兴2022适应考]《文献通考》记载:“延康(东汉献帝)元年,尚书陈群以为天朝选用,不尽人才,乃立九品官人之法。州郡县俱置大小中正,各取本处人在诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者,为之区别。”下列关于“九品官人法”的解读,正确的是

A.由“中正官”根据出身门楣评定人物的才能

B.是各个州郡县选拔各自地方官员的选官制度

C.考选方式封闭,造成世家大族对官场的垄断

D.为知识分子提供了参政机会,打破门第界限

【答案】C

【详解】根据材料可知,“九品官人法”是由中正来审定,只关注官员出身,不看重其才能的弊端,造成了“下品无高门,上品无寒上”的局面,C项正确;由“中正官”根据“在诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者”评定,排除A项;材料不是各个州郡县选拔各自地方官员的选官制度,排除B项;科举制为知识分子提供了参政机会,打破门第界限,排除D项。

11.[江苏泰州2022三模]天监四年正月,南朝梁武帝颁诏:士族子弟要想在30岁之前入仕,就必须经学策试合格,否则必须年满30岁。同年,梁武帝还决定设置五馆,专门收揽“寒门俊才”,凭借经学策试就可以入仕。梁武帝时期选官制度的调整

A.体现出公平选才的原则 B.废除了士族子弟人仕特权

C.改变了入仕考试的内容 D.有利于提高官员文化素质

【答案】D

【详解】根据材料可知,南朝梁武帝统治时期,士族子弟要想在30岁之前入仕,就必须经学策试合格;设置五馆,专门收揽“寒门俊才”,凭借经学策试就可以入仕;这些做法使入仕的官员掌握了经学策试,有利于提高官员文化素质,D项正确;材料尚不能体现公平选才,因为年满30岁士族子弟入仕不需要经学策试,排除A项;年满30岁士族子弟入仕不需要经学策试,体现了士族子弟入仕存在特权,排除B项;材料入仕的内容都是经学策试,没有改变,排除C项。

12.[广东2022模拟(一)]唐以后,世族门阀的力量逐渐蜕化,中国社会自此完成了从世族形态到士绅形态的转型。所谓“富贵不过三代”,确实是唐宋之后的景象,是对平民社会的一种另类描述。由此可知

A.科举制推动世族门阀衰落 B.唐宋之后平民占社会主导地位

C.科举制体现公平公正原则 D.世族门阀彻底退出了历史舞台

【答案】A

【详解】据题意可知,唐宋之后中国社会完成了从士族形态到士绅形态的转型,而这种转型是得益于科举制的实行,加速了阶层流动,推动了士族门阀的衰落,A项正确;“占社会主导地位”的说法不符合史实,排除B项;材料没有体现科举制的作用,排除C项;“彻底退出”的说法过于夸张,排除D项。

13.[河北保定2022一模]《唐搪言》记载;828年,唐文宗任命崔郾为知贡举,主持进士科考试。太学博士吴武陵持杜牧《阿房宫赋》向其荐曰;"请侍郎与(杜牧)状头。"圆曰∶"已有人。"……武陵曰∶"不尔,即请比赋。"郾应声曰∶"敬依所教。"这表明当时

A.官员选拔存在举荐现象 B.官员考核制度形同虚设

C.文人学士受到社会推崇 D.科场徇私舞弊现象普遍

【答案】A

【详解】吴武陵持《阿房宫赋》,向主持科举的崔郾推荐杜牧,最终吴崔二人约定“比赋”确定本科状元,反映当时官员选拔存在举荐现象,A项正确;科举考试并不涉及官员考核,排除B项;材料无法得出C项结论,排除;吴崔二人都重视士人才学,并未徇私舞弊,排除D项。

14.[湖北部分重点中学2022模拟]唐朝“以诗取士”仅靠考场短暂比试存在一定不足,唐玄宗天宝年间礼部侍郎韦陟针对性地采取纳卷和行卷措施,纳卷即考生自己把优秀作品交纳给主试官先行过目;行卷即考生把作品托社会名流向考官推荐,从而增加及第的希望。据此可知唐朝

A.科举制形式主义流弊严重 B.文学水平决定了选官质量

C.选官制度存在诸多腐败性 D.科举制在发展中适时革新

【答案】D

【详解】根据“行卷即考生把作品托社会名流向考官推荐,从而增加及第的希望”可得出唐玄宗时期对科举的流程进行了调整,从而增加了学子及第的概率,说明科举制在发展中适时革新,D项正确;材料强调的是科举的调整,而不是强调其弊端,排除A项;B项太绝对,排除B项;材料没有强调诸多腐败,排除C项。

15.[河北省级联测2022月考)]唐代科举中第的考生称主考官为“座主”,自称“门生”,相互称“同年”。唐武宗会昌三年,中书上奏称:“今日已后,进士及第,任一度参见有司(座主),向后不得聚集参谒,及于有司宅置宴。不得聚集同年进士,广为宴会。”武宗准奏。此规定

A.避免了朝政大权旁落 B.加强了朝廷对官僚集团的掌控

C.完善了科举选官程序 D.改变世家大族把持政权的局面

【答案】B

【详解】根据题干“后不得聚集参谒……不得聚集同年进士”可知,这一规定减少了“门生”“座主”和“同年”考生之间的私人联系,有利于加强朝廷对官员的掌控,B项正确;“避免了”过于绝对,排除A项;这一规定是科举之后对官员的管理措施,不属于科举选官程序,排除C项;科举制的实施改变了世家大族把持政权的局面,排除D项。

16.[湖南2022考前模拟(一)]唐初,薛元超以门荫入仕,高宗时官至宰相。他曾说:“吾不才,富贵过人。平生有三恨:始不以进士擢第;不娶五姓女(崔、卢、李、郑、王五姓);不得修国史。”这反映了当时

A.门第观念逐渐淡化 B.政治制度的导向

C.历史传承得到强化 D.门阀势力的衰弱

【答案】B

【详解】由材料可以看出通过科举考试进入仕途的人,在社会上有荣誉,反映了当时政治制度的导向,B项正确;门第观念逐渐淡化与材料“不娶五姓女”信息不符,排除A项;材料体现不出历史传承得到强

17.[河南新乡2022三模]唐代择官考试的主要内容是试书、判,其中“判”又称“判牍”“判状”“判词”,是司法人员对案件是非曲直之判断与评价结果的文字体现,即法律判断的文书。《通典》对唐代选拔官吏的标准有言:“不习经书史无以立身,不习法理无以效职。”唐代这一择官标准旨在

A.提高封建统治效能 B.深化依法治国观念

C.完善考试选官制度 D.培养法律专业人才

【答案】A

【详解】根据“唐代择官考试的主要内容是试书、判”“不习经书史无以立身,不习法理无以效职。”可得出,唐朝的择官标准,更加注重官员的实际治理能力以及文化素养,为的是提高封建统治的效能,A项;唐朝没有依法治国,排除B项;C项是客观影响,排除C项;D项不是其主旨,排除D项。化,排除C项;材料体现不出门阀势力的衰弱,排除D项,故选B项。

18.[湖北2022考前押题信息]明代学者丘浚在《大学衍义补》一书中对唐朝吏部“身、言、书、判”的选官标准有如下论述:“若其于身必取其丰伟,于言必取其辩证,则晏婴之貌不扬,裴度之形短小;周昌之期期,邓艾之口吃,皆在所弃矣。”这表明该学者

A.赞同唐朝科举选官标准的合理性 B.全盘否定晏婴裴度周昌邓艾等人

C.猛烈批判明朝实行的八股取士制 D.认为唐朝吏部选官存在不公正性

【答案】D

【详解】根据材料“若其于身必取其丰伟,于言必取其辩证,则晏婴之貌不扬,裴度之形短小;周昌之期期,邓艾之口吃,皆在所弃矣”可知该学着认为唐朝吏部选官标准存在一定的问题,存在不公正,D项正确;材料体现的是学者认为唐朝吏部选官存在不公正性,不是合理性,排除A项;该学者认为唐代选官制度把晏婴裴度周昌邓艾等人所弃是不公正的,排除B项;材料是对唐代选官制度的评价,没有涉及八股取士制,排除C项。

19.[重庆2022三联诊]宋仁宗嘉祐二年(1057年)欧阳修以翰林学土身份主持进士科考试,提倡平实文风,录取进士及第有苏轼、苏辙、曾巩、程颐、程颢、张载等人,其中苏辙、曾布、吕惠卿、章停等九人后来官至宰辅。这一现象说明宋代科举

A.以诗赋文学为取士标准 B.受理学思想的影响

C.有利于优秀人才的选拔 D.促进社会阶层流动

【答案】C

【详解】据题意可知,欧阳修在主持科考的时候提倡平实文风,选拔了很多的优秀人才,说明宋代科举有利于优秀人才的选拔,C项正确;欧阳修虽然提倡平实文风,但并不能说明是以诗赋文学为取士标准和受理学思想,排除AB项;材料主要反映了人才选拔,阶层流动无法体现,排除D项。

20.[湖北荆州四校2022模拟联考(四)]仁宗时,国子监学生郑獬颇有才气,但在国子监解送优秀生员参加会试时只名列第五。他为此大发牢骚,把自己比作麒麟,把主司比作驽马。后来,郑獬参加殿试,这位主司又担任考官,把一份卷子误认为郑獬所作而加以斥逐。拆封之后,郑獬却以第一名及第。由此可以得出

A.科举改革断绝了考官徇私舞弊之路 B.郑獬的及第得益于王安石变法

C.北宋在殿试时实行了糊名考试制度 D.取解试时达官贵人可以“公荐”

【答案】C

【详解】根据材料“把一份卷子误认为郑獬所作而加以斥逐。拆封之后,郑獬却以第一名及第”及所学知识可知,宋朝实行糊名考试制度,即将考卷上填写的考生姓名、籍贯等基本信息用纸糊起来,以保证阅卷的公平,正因实行糊名考试制度,才会出现考官认错考卷的现象,C项正确;“断绝了”说法绝对,排除A项;材料内容与王安石变法无关,排除B项;材料未涉及“公荐”,排除D项。

21.[江苏扬州2022考前调研(B)]如表是北宋政府宰辅出身比例的统计衣(单位%)。这反映出北宋时期

高官家庭 中官家庭 低官家庭 平民

前期 25 26.78 10.7 37.5

中期 24 16 5.33 54.67

末期 23.5 12.34 1.23 62.96

合计 24.06 17.46 5.19 53.3

A.入仕途径发生了重大变化 B.社会阶层流动加强

C.平民成为官员的主要来源 D.宰相权力日益下降

【答案】B

【详解】依据材料信息,可知北宋政府宰辅出身比例在发生变化,尤其是平民出身占比增长迅速,反映社会阶层流动加强,B项正确;此时仍然是科举制,排除A项;材料反映的是出身,排除B项;22.[辽宁2022冲刺押题(一)]宋朝朱或在《萍洲可谈》中说:“本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下择婿。”南宋理学大师朱熹曾说:“今之世,父所以昭其子,兄所以勉其弟,师所以教其弟子,弟子之所以学,舍科举之业,则无为也。”这表明宋代科举

A.推动了八股取士的形成 B.完善了中央集权体制

C.使社会各阶层热衷科举 D.影响了社会价值取向

【答案】D

【详解】材料“本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下择婿”“今之世,父所以昭其子,兄所以勉其弟,师所以教其弟子,弟子之所以学,舍科举之业,则无为也”反映了宋代科举对社会价值取向和观念的较大影响,D项正确;八股取士形成于明清时期,排除A项;材料信息与中央集权体制无关,排除B项;“社会各阶层热衷科举”说法过于绝对,排除C项。材料无法体现相权的下降,排除D项。

23.[安徽芜湖2022质监]明太祖时,上司对日照知县期满考语为“无课农兴学之绩,而长于督运”,有意荐其任职交通运输部门,结果被皇帝痛批“弃本而务末”而将该知县降职,明太祖此举旨在( )

A.关心百姓疾苦 B.申饬官员勾结 C.整肃地方治理 D.规范政绩考核

【答案】C

【详解】根据材料可知,日照知县“无课农兴学之绩,而长于督运”而被皇帝痛批“弃本而务末”,最后被降职。这是因为中国古代以农为本,官员的首要责任是劝课农桑,明太祖此举旨在整肃地方治理,教导人民要以农为本,C项正确;A项不符合材料主张,排除A项;材料中官员没有勾结,排除B项;材料未体现规范政绩考核,排除D项。

24.[山东2022考前热身押题]朱克敬的《瞑庵杂识》里面记载了清末一位吏所说的话:“来办事的人就像乘客,政府各部门就像车子,我们这些人就像是车把式,各部门当官的就像是骡子,我们用鞭子抽着他们往哪儿走就行了。”其坦率和自信程度简直到了令人吃惊的地步。上述现象的出现主要是由于

A.选官制度的僵化 B.进步思潮的传播

C.等级秩序的失序 D.地方宗族势力的发展

【答案】A

【详解】根据“来办事的人就像乘客,政府各部门就像车子,我们这些人就像是车把式,各部门当官的就像是骡子,我们用鞭子抽着他们往哪儿走就行了。”可得出当时的吏治僵化,没有活力,也体现出选官制度的僵化,A项正确;材料体现的是思想的僵化,而不是进步思潮的传播,排除B项;材料没有体现等级秩序,排除C项;材料没有涉及到地方,排除D项。

二、材料解析题

25.[江苏徐州新沂2022模拟]选官制度是古代中国政治文明的重要组成部分,对中国的历史发展产生了深远的影响。阅读下列材料:

材料一:一个青年跑进太学求学,毕业后,被派到地方服务。待地方服务行政有了成绩,再经长官察选到中央,又经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时(西汉)入仕从政的唯一正途,政府一切官员,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们只能叫它作读书人的政府,或称士人政府。

———摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制的妙处在于它基于考试录用原则,表面上“人人有份”、高度流动。然而即使到宋明科举名额大为增加,也还是“粥少僧多”,竞走“独木桥”,士大夫实际已失去了与君主分庭抗礼现实与心理的任何依据。故唐太宗有脍炙人口的名言:“天下英雄尽入吾彀中矣。”

———王家范《中国历史通论》

材料三:北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响。新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”、“公议”为旗帜,作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事。北宋中期熙宁年间,枢密使文彦博提出了“与士大夫治天下”的说法。

———摘编自《中华文明史》第三卷完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西汉政府成为“士人政府”的主要推动因素有哪些?

(2)材料二中的“地方推举制”是指什么制度?与它相比,科举制的政治作用是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析北宋士大夫群体崛起的时代背景,并谈谈如何理解“与士大夫治天下”的说法。

【答案】(1)太学的成立;察举制的实行;汉武帝重视儒学。

(2)制度:九品中正制。作用:科举制选拔程序相对公平公正;加强了君主专制(中央集权)。

(3)时代背景:理学的兴起;北宋完善发展科举制,提高了官员的文化素质。理解:共治天下不是对国家权力的分享,而是君臣共定国是。

【详解】(1)根据材料“一个青年跑进太学求学”“再经长官察选到中央”及所学知识分析作答,可得出太学的成立;察举制的实行;汉武帝重视儒学。

(2)第一小问,根据材料“如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制”及所学魏晋时期的选官制度分析;第二小问,根据材料“如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制”“天下英雄尽入吾彀中矣”提炼概括,可得出科举制选拔程序相对公平公正;加强了君主专制。

(3)问第一小问,据材料“新儒学思潮的振兴”“北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响”分析归纳;第二小问,根据材料“以‘天下’为胸怀的士大夫们……作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事”及所学宋代政治特点分析作答。

26.[青海海东2022一模]阅读材料,回答问题

材料 武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她“大搜遗逸四方之士,应制者向万人”,一批有卓识才华的文人学士进入宫用。……更重要的是,她扩大科举规模和入仕人数,由皇帝亲自出面主持制举和殿试,提高科举取士的声望,吸引士人积极应试。显庆四年(公元659年),她和高宗“亲策试举人,凡九百人”,这是两圣殿试的开始。当时应试人数之多、规模之大、场面之美轮美奂、试题之丰富多彩、入仕授勋之荣耀光彩,确为我国文化史上“最盛大之节目”。武则天就是通过这些措施,提拔一批批普通地主的士人进入统治机构并让其中一部分人和皇帝直接见面,攘为要职,权据要津,参与朝政,议定国是,他们后来成为武则天夺权称帝的亲信和心腹,组成武周政权的统治班底,为完成武则天的武周革命,献计献策,竭尽全力。

——摘编自胡祥《论武则天时期科举制度的改革及其影响》

(1)根据材料,概括武则天科举制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明武则天科举制改革的作用。

【答案】(1)特点:通过多种途径选拔人才;录取人数和考试科目增加;贤能治国,唯才是举。

(2)作用:扩大了入仕做官的途径;有利于发掘各方人才,稳固了武则天的统治;提升了官员的文化素质;促进了文学教育的发展。

【详解】(1)特点:根据材料“武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她‘大搜遗逸四方之士,应制者向万人’,一批有卓识才华的文人学士进入宫用”可知,通过多种途径选拔人才;根据材料“她扩大科举规模和入仕人数,由皇帝亲自出面主持制举和殿试,提高科举取士的声望,吸引士人积极应试”可知,录取人数和考试科目增加;根据材料“武则天就是通过这些措施,提拔一批批普通地主的士人进入统治机构并让其中一部分人和皇帝直接见面,攘为要职,权据要津,参与朝政,议定国是,他们后来成为武则天夺权称帝的亲信和心腹,组成武周政权的统治班底,为完成武则天的武周革命,献计献策,竭尽全力”可知,贤能治国,唯才是举。

(2)作用:根据材料“武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她‘大搜遗逸四方之士,应制者向万人’,一批有卓识才华的文人学士进入宫用”,可从扩大了入仕做官的途径;有利于发掘各方人才,稳固了武则天的统治;提升了官员的文化素质;促进了文学教育的发展等方面说明武则天科举制改革的作用。

三、论述题

27.[四川成都2022适应考]阅读材料,完成下列要求。

材料 中国历朝科举考试数量表

朝代 录取数据 资料 来源 状元人数(据载)

唐朝 开科268次,秀才29人,进士6427人(统计不完备,应在10000人左右),明经诸科1580人,据史实统计修正应为20619人,唐代共有369名宰相,80%出生进士 据《文献通考》及《登科记考》统计 有姓氏可考状元155人;有籍贯可考70人,南方19人,北方51人

宋朝 北宋 开科81次,录取进士51660人,经考证,还有漏榜 据《北宋贡举登科人数考》及《南宋贡举登科人数考》统计 有姓氏可考状元71人;有籍贯可考状元64人,南方29人,北方35人

南宋 开科49次,录取进士45640人,经考证,还有漏榜 有姓氏可考状元49人;有籍贯可考状元37人,南方37人,北方0人

元朝 开科16次,计1139人 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元33人;有籍贯可考状元12人,南方2人,北方10人

明朝 开科92次,计24636人,将近一半是寒门弟子 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元91人;有籍贯可考状元90人,南方80人,北方10人

清朝 开科114次,计26888人 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元114人;有籍贯可考状元114人,南方99人,北方15人

——据林白、朱梅苏《中国科举史话》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

【答案】示例1:南方科举考试成绩逐渐领先北方,不均衡加重。

南方状元开始优于北方,到明清时期南方状元大大领先北方。这是由于自唐中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方,宋朝经济重心已经南移,元朝的南北经济差距继续扩大,南方经济发展带动了文化的进步,江浙一带尤其成为人才集中地区人才辈出;南宋时期政治中心向南方转移,南方政局相对稳定,南北差距加大。

科举制反映了地区政治、经济、文化和人才的发达程度,体现出了综合实力的竞争,为行政效率的提高创造力条件,有益于政治体制的稳固与向学风气的形成。

示例2:宋朝科举制比唐朝更为发达完善。

宋朝科举每次录取的数量和录取总数都领先唐朝(每年平均录取人数很多)。这是由于宋朝实行崇文抑武的方针,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位;宋朝分散机构权力,也需要大量的官员,导致冗官现象;宋朝根本改变了唐朝仍然流行的重视家族背景的门第观念,科举制原则上向全社会开放,更加强调公平竞争,促进了人才的涌现(如答印刷术的发展、教育的发展也可适当给分)。科举制的发展有益于政治体制的稳固与向学风气的形成。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。解答本题,可以从整体上回答,如科举考试历史悠久;可以选择一个朝代回答,如宋朝科举制与崇文抑武;可以从一个方面回答,如从状元分布看经济重心难移。可以两个朝代进行比较,如唐宋科举制的发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高中历史《选择性必修1》同步测试卷(学生版+教师版)

第5课 中国古代官员的选拔与管理

A:学生版(模拟试题+答案解析)

【模拟测试】

单项选择题

1.[河北部分学校2022冲刺压轴(一)]有学者指出,实行了300多年的两汉选官制度——察举制。从实际情况观察,察举制确实为汉朝选出了许多人才。但任人唯亲、唯财、唯势,权门势家把持察举的结果,令其流弊百出。据此可知,该学者认为

A.察举制埋下汉末分裂割据的隐患 B.察举制对两汉政治具有双重影响

C.权门势家把持察举使其不能持久 D.以官举士的方式不利于政治清明

2.[湖南怀化2022一模]汉景帝末年,桑弘羊以“精于心算”而特拔入宫,历任侍中、大农丞、治粟都尉、大司农等职,先后推行一系列重要经济政策,大幅度增加了政府的财政收入。这一现象说明

A.唯才是举是选官的基本原则 B.选官方式取决于统治需要

C.澄清吏治是选官的主要目的 D.察举制已丧失了选官功能

3.[宁夏银川2022三模]史载,公元前143年,西汉朝廷让每个郡、国每年推举孝、廉各一人,6年时间过去了,各地并不重视,有的郡甚至一个都不举。这说明

A.西汉前期人才匮乏 B.贵族政治的影响力仍然很大

C.儒学独尊尚待时日 D.豪强世族控制着选拔用人权

4.[湖北宜昌2022四模]东汉顺帝阳嘉年间(132年-135年)下诏:每年从地方各郡推荐的孝廉,要集中到京城洛阳考试,“诸生试家法,文吏课笺奏”,即来自儒生者要考各派的儒家经典解释,来自文职吏员者要考各类公文写作。这是以国家名义集中进行的每年分科考试的萌芽,这一历史现象较适用于研究

A.皇帝征召制的产生 B.科举制产生的渊源

C.九品中正制的没落 D.八股取士制的僵化

5.[江苏南通泰州2022二模]汉和帝时期,太学考试允许博士弟子自由阐释经义,主考官五经博士在阅卷时经常难定等第。后来,考试改革为设置50个问题进行测试,按照博士弟子解释的多少和引文明确与否判定等第,使五经博士在评定其等级时有据可依。此可知,东汉

A.察举制促进社会阶层流动 B.五经博士影响太学生入仕

C.太学考试禁止发挥个人见解 D.选拔人才的标准发生了变化

6.[江苏盐城2022模拟]魏晋时期,征召是士人入仕的途径之一。大臣联名建议征召贤士时,皇帝则要求“访于本州评议”;官员在荐举书中也有“谨条(列举)资品,乞蒙简察”的说法。这体现了该时期

A.官员考核趋于严谨 B.品评风气影响选官

C.中央集权不断强化 D.世官制度遭到冲击

7.[福建三明2022质检]东晋葛洪《抱朴子》之《审举篇》写道:“秀孝皆宜如旧试经答策”“今孝廉必试经无脱谬,而秀才必对策无失指,则亦不得暗蔽也。良将高第取其胆武,犹复试之以对策,况士乎?假令不能必尽得贤能,要必愈于了不试也。”该言论意在说明

A.选拔官员应注重德才兼备 B.考试选官有其必要性

C.科举选官有利于阶层流动 D.察举有利于公平竞争

8.[安徽皖南八校2022三模]建安十五年(公元210年)春,曹操下令曰:“若必廉士而后可用,则齐桓其何以霸世!今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎?又得无盗嫂受金而未遇无知者乎?二三子其佐我明扬仄陋,唯才是举,吾得而用之。”这反映了曹操

A.沿用察举制,以传统“廉士”标准选拔人才

B.废除察举制,不以儒家道德规范选拔人才

C.品评人才,唯才是举,在民间寻得能人异士

D.不拘一格,求贤若渴,重视人才谋求国家统一

9.[辽宁渤海大学附中2022考前模拟]东晋时期,皇权受制于士族门阀,朝廷中重要官职均为门阀士族把持,庶人不能染指。至于左右朝政的六品以上的宰辅,更是完全由士族垄断。这反映出当时

A.庶族地主不满生存现状 B.士族成为权贵攀附对象

C.门阀之间争夺核心权力 D.社会阶层流动受到阻碍

10.[浙江绍兴2022适应考]《文献通考》记载:“延康(东汉献帝)元年,尚书陈群以为天朝选用,不尽人才,乃立九品官人之法。州郡县俱置大小中正,各取本处人在诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者,为之区别。”下列关于“九品官人法”的解读,正确的是

A.由“中正官”根据出身门楣评定人物的才能

B.是各个州郡县选拔各自地方官员的选官制度

C.考选方式封闭,造成世家大族对官场的垄断

D.为知识分子提供了参政机会,打破门第界限

11.[江苏泰州2022三模]天监四年正月,南朝梁武帝颁诏:士族子弟要想在30岁之前入仕,就必须经学策试合格,否则必须年满30岁。同年,梁武帝还决定设置五馆,专门收揽“寒门俊才”,凭借经学策试就可以入仕。梁武帝时期选官制度的调整

A.体现出公平选才的原则 B.废除了士族子弟人仕特权

C.改变了入仕考试的内容 D.有利于提高官员文化素质

12.[广东2022模拟(一)]唐以后,世族门阀的力量逐渐蜕化,中国社会自此完成了从世族形态到士绅形态的转型。所谓“富贵不过三代”,确实是唐宋之后的景象,是对平民社会的一种另类描述。由此可知

A.科举制推动世族门阀衰落 B.唐宋之后平民占社会主导地位

C.科举制体现公平公正原则 D.世族门阀彻底退出了历史舞台

13.[河北保定2022一模]《唐搪言》记载;828年,唐文宗任命崔郾为知贡举,主持进士科考试。太学博士吴武陵持杜牧《阿房宫赋》向其荐曰;"请侍郎与(杜牧)状头。"圆曰∶"已有人。"……武陵曰∶"不尔,即请比赋。"郾应声曰∶"敬依所教。"这表明当时

A.官员选拔存在举荐现象 B.官员考核制度形同虚设

C.文人学士受到社会推崇 D.科场徇私舞弊现象普遍

14.[湖北部分重点中学2022模拟]唐朝“以诗取士”仅靠考场短暂比试存在一定不足,唐玄宗天宝年间礼部侍郎韦陟针对性地采取纳卷和行卷措施,纳卷即考生自己把优秀作品交纳给主试官先行过目;行卷即考生把作品托社会名流向考官推荐,从而增加及第的希望。据此可知唐朝

A.科举制形式主义流弊严重 B.文学水平决定了选官质量

C.选官制度存在诸多腐败性 D.科举制在发展中适时革新

15.[河北省级联测2022月考)]唐代科举中第的考生称主考官为“座主”,自称“门生”,相互称“同年”。唐武宗会昌三年,中书上奏称:“今日已后,进士及第,任一度参见有司(座主),向后不得聚集参谒,及于有司宅置宴。不得聚集同年进士,广为宴会。”武宗准奏。此规定

A.避免了朝政大权旁落 B.加强了朝廷对官僚集团的掌控

C.完善了科举选官程序 D.改变世家大族把持政权的局面

16.[湖南2022考前模拟(一)]唐初,薛元超以门荫入仕,高宗时官至宰相。他曾说:“吾不才,富贵过人。平生有三恨:始不以进士擢第;不娶五姓女(崔、卢、李、郑、王五姓);不得修国史。”这反映了当时

A.门第观念逐渐淡化 B.政治制度的导向

C.历史传承得到强化 D.门阀势力的衰弱

17.[河南新乡2022三模]唐代择官考试的主要内容是试书、判,其中“判”又称“判牍”“判状”“判词”,是司法人员对案件是非曲直之判断与评价结果的文字体现,即法律判断的文书。《通典》对唐代选拔官吏的标准有言:“不习经书史无以立身,不习法理无以效职。”唐代这一择官标准旨在

A.提高封建统治效能 B.深化依法治国观念

C.完善考试选官制度 D.培养法律专业人才

18.[湖北2022考前押题信息]明代学者丘浚在《大学衍义补》一书中对唐朝吏部“身、言、书、判”的选官标准有如下论述:“若其于身必取其丰伟,于言必取其辩证,则晏婴之貌不扬,裴度之形短小;周昌之期期,邓艾之口吃,皆在所弃矣。”这表明该学者

A.赞同唐朝科举选官标准的合理性 B.全盘否定晏婴裴度周昌邓艾等人

C.猛烈批判明朝实行的八股取士制 D.认为唐朝吏部选官存在不公正性

19.[重庆2022三联诊]宋仁宗嘉祐二年(1057年)欧阳修以翰林学土身份主持进士科考试,提倡平实文风,录取进士及第有苏轼、苏辙、曾巩、程颐、程颢、张载等人,其中苏辙、曾布、吕惠卿、章停等九人后来官至宰辅。这一现象说明宋代科举

A.以诗赋文学为取士标准 B.受理学思想的影响

C.有利于优秀人才的选拔 D.促进社会阶层流动

20.[湖北荆州四校2022模拟联考(四)]仁宗时,国子监学生郑獬颇有才气,但在国子监解送优秀生员参加会试时只名列第五。他为此大发牢骚,把自己比作麒麟,把主司比作驽马。后来,郑獬参加殿试,这位主司又担任考官,把一份卷子误认为郑獬所作而加以斥逐。拆封之后,郑獬却以第一名及第。由此可以得出

A.科举改革断绝了考官徇私舞弊之路 B.郑獬的及第得益于王安石变法

C.北宋在殿试时实行了糊名考试制度 D.取解试时达官贵人可以“公荐”

21.[江苏扬州2022考前调研(B)]如表是北宋政府宰辅出身比例的统计衣(单位%)。这反映出北宋时期

高官家庭 中官家庭 低官家庭 平民

前期 25 26.78 10.7 37.5

中期 24 16 5.33 54.67

末期 23.5 12.34 1.23 62.96

合计 24.06 17.46 5.19 53.3

A.入仕途径发生了重大变化 B.社会阶层流动加强

C.平民成为官员的主要来源 D.宰相权力日益下降

22.[辽宁2022冲刺押题(一)]宋朝朱或在《萍洲可谈》中说:“本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下择婿。”南宋理学大师朱熹曾说:“今之世,父所以昭其子,兄所以勉其弟,师所以教其弟子,弟子之所以学,舍科举之业,则无为也。”这表明宋代科举

A.推动了八股取士的形成 B.完善了中央集权体制

C.使社会各阶层热衷科举 D.影响了社会价值取向

23.[安徽芜湖2022质监]明太祖时,上司对日照知县期满考语为“无课农兴学之绩,而长于督运”,有意荐其任职交通运输部门,结果被皇帝痛批“弃本而务末”而将该知县降职,明太祖此举旨在( )

A.关心百姓疾苦 B.申饬官员勾结 C.整肃地方治理 D.规范政绩考核

24.[山东2022考前热身押题]朱克敬的《瞑庵杂识》里面记载了清末一位吏所说的话:“来办事的人就像乘客,政府各部门就像车子,我们这些人就像是车把式,各部门当官的就像是骡子,我们用鞭子抽着他们往哪儿走就行了。”其坦率和自信程度简直到了令人吃惊的地步。上述现象的出现主要是由于

A.选官制度的僵化 B.进步思潮的传播

C.等级秩序的失序 D.地方宗族势力的发展

材料解析题

25.[江苏徐州新沂2022模拟]选官制度是古代中国政治文明的重要组成部分,对中国的历史发展产生了深远的影响。阅读下列材料:

材料一:一个青年跑进太学求学,毕业后,被派到地方服务。待地方服务行政有了成绩,再经长官察选到中央,又经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时(西汉)入仕从政的唯一正途,政府一切官员,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们只能叫它作读书人的政府,或称士人政府。

———摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制的妙处在于它基于考试录用原则,表面上“人人有份”、高度流动。然而即使到宋明科举名额大为增加,也还是“粥少僧多”,竞走“独木桥”,士大夫实际已失去了与君主分庭抗礼现实与心理的任何依据。故唐太宗有脍炙人口的名言:“天下英雄尽入吾彀中矣。”

———王家范《中国历史通论》

材料三:北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响。新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”、“公议”为旗帜,作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事。北宋中期熙宁年间,枢密使文彦博提出了“与士大夫治天下”的说法。

———摘编自《中华文明史》第三卷完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西汉政府成为“士人政府”的主要推动因素有哪些?

(2)材料二中的“地方推举制”是指什么制度?与它相比,科举制的政治作用是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析北宋士大夫群体崛起的时代背景,并谈谈如何理解“与士大夫治天下”的说法。

26.[青海海东2022一模]阅读材料,回答问题

材料 武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她“大搜遗逸四方之士,应制者向万人”,一批有卓识才华的文人学士进入宫用。……更重要的是,她扩大科举规模和入仕人数,由皇帝亲自出面主持制举和殿试,提高科举取士的声望,吸引士人积极应试。显庆四年(公元659年),她和高宗“亲策试举人,凡九百人”,这是两圣殿试的开始。当时应试人数之多、规模之大、场面之美轮美奂、试题之丰富多彩、入仕授勋之荣耀光彩,确为我国文化史上“最盛大之节目”。武则天就是通过这些措施,提拔一批批普通地主的士人进入统治机构并让其中一部分人和皇帝直接见面,攘为要职,权据要津,参与朝政,议定国是,他们后来成为武则天夺权称帝的亲信和心腹,组成武周政权的统治班底,为完成武则天的武周革命,献计献策,竭尽全力。

——摘编自胡祥《论武则天时期科举制度的改革及其影响》

(1)根据材料,概括武则天科举制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明武则天科举制改革的作用。

三、论述题

27.[四川成都2022适应考]阅读材料,完成下列要求。

材料 中国历朝科举考试数量表

朝代 录取数据 资料 来源 状元人数(据载)

唐朝 开科268次,秀才29人,进士6427人(统计不完备,应在10000人左右),明经诸科1580人,据史实统计修正应为20619人,唐代共有369名宰相,80%出生进士 据《文献通考》及《登科记考》统计 有姓氏可考状元155人;有籍贯可考70人,南方19人,北方51人

宋朝 北宋 开科81次,录取进士51660人,经考证,还有漏榜 据《北宋贡举登科人数考》及《南宋贡举登科人数考》统计 有姓氏可考状元71人;有籍贯可考状元64人,南方29人,北方35人

南宋 开科49次,录取进士45640人,经考证,还有漏榜 有姓氏可考状元49人;有籍贯可考状元37人,南方37人,北方0人

元朝 开科16次,计1139人 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元33人;有籍贯可考状元12人,南方2人,北方10人

明朝 开科92次,计24636人,将近一半是寒门弟子 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元91人;有籍贯可考状元90人,南方80人,北方10人

清朝 开科114次,计26888人 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元114人;有籍贯可考状元114人,南方99人,北方15人

——据林白、朱梅苏《中国科举史话》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

【模拟测试】答案与解析

一、单项选择题

1.【答案】B

【详解】根据题干,材料有两层意思,分别从积极作用以及流弊方面对两汉选官制度——察举制进行了全面评价,B项正确;察举制是选官制度,对汉末分裂割据没有直接的影响,排除A项;C项没有全面地体现该学者对察举制的认识,排除;D项过于绝对,察举制为汉朝选出了许多人才,在一定程度上是有利于政治统治的,排除。

2.【答案】B

【详解】从题干信息“桑弘羊以‘精于心算’而特拔入宫,先后推行一系列重要经济政策,大幅度增加了政府的财政收入。”再结合所学知识可知,特拔桑弘羊当官是为了满足增加了政府的财政收入,B项正确;材料中的信息与选官的基本原则无关,排除A项;中国古代选官是为了满足专制统治的需要,而不是澄清吏治,排除C项;材料信息与察举制没有关系,排除D项。

3.【答案】B

【详解】依据材料“公元前143年,西汉朝廷让每个郡、国每年推举孝、廉各一人,6年时间过去了,各地并不重视,有的郡甚至一个都不举”可知,西汉推行的以孝廉为标准的察举制成效不大。结合所学可知,汉初沿袭了前代的选官制度,贵族具有选官优势。汉武帝时期,实行察举制,以品行和才学,尤其是孝廉为主要选官标准,这就损害贵族的利益,遭到抵制,使得察举制成效不大。这说明当时贵族政治的影响力仍然很大,B项正确;“人才匮乏”的说法不符合史实,排除A项;材料与儒学独尊无关,排除C项;汉武帝时,豪强世族没有完全形成,排除D项。

4.【答案】B

【详解】材料“这是以国家名义集中进行的每年分科考试的萌芽,”与后来的科举制有相似的地方,因此,可用来研究科举制产生的渊源,B项正确;征召制是由皇帝直接下诏,指名直接聘请那些有一定才能又不肯出仕的社会贤者、隐居高士、学者名流做官,与材料分科考试无关,排除A项;九品中正制的没落与材料时间不符,排除C项;八股取士制的僵化主要指八股文成为考试文体的定制后,非八股文章一概不录,更有甚者,连文字笔画错误的好的文章也不能录取。由于这种文体在后来日益固定和僵化,强化士子们对文体形式上和谐、完美的要求,其内容的真善美为次之.故一篇标准的八股文,形式上工整、对仗,但内容空疏、乏味。八股文外在形式的僵硬与内在思想空洞的畸形结构,导致了士人思想的僵化、枯竭,乃至整个社会系统的凝固、停滞。因此,材料无法用来研究八股取士制的僵化,排除D项。

5.【答案】B

【详解】根据材料可知,汉和帝时期太学考试改革,五经博士评定博士弟子考试结果的等级,反映了五经博士影响太学生入仕,B项正确;材料强调五经博士评定博士弟子考试结果的等级,与察举制无关,排除A项;太学考试允许博士弟子自由阐释经义,而不是禁止发挥个人见解,排除C项;材料没有体现选拔人才的标准发生了变化,排除D项。

6.【答案】B

【详解】根据材料“访于本州评议”“谨条(列举)资品,乞蒙简察”等信息可知,选官考虑士人的品行,品评风气影响选官,B项正确;材料得出严谨的信息,排除A项;中央集权强化是指削弱地方,加强中央权力,排除C项;春秋战国时期世官制度就已经受到冲击,排除D项。故选B项。

7.【答案】A

【详解】根据材料“秀孝皆宜如旧试经答策”“今孝廉必试经无脱谬,而秀才必对策无失指,则亦不得暗蔽也。”可知,东晋葛洪《审举篇》意在说明选拔官员应注重德才兼备,A项正确;东晋时期不存在科举制,不是考试选官,排除BC项;材料不是说明察举有利于公平竞争,排除D项。

8.【答案】D

【详解】本题考查东汉末年的社会政治,以及曹操的用人政策。东汉末年的三国,是一个动荡的时代,以曹操、刘备、孙权为代表的魏、蜀、吴三家,为争夺天下,展开了一场生死大搏斗。“若建非常之功,必待非常之人”。三国的创立者都知道人才对他们功业的极端重要,他们在争夺人才中争夺天下,在争夺天下中争夺人才。因此,从一定意义上说,三国的纵横捭阖,军事较量,是一场争夺人才的大战。曹操知人善任,宽宏大度,讲求民主,革新吏制,选贤任能,为后来取得天下打下了坚实的基础,不拘一格,求贤若渴,重视人才谋求国家统一反映了曹操重视人才的本质,D项正确;沿用察举制,以传统“廉士”标准选拔人才与题干意思相反,排除A项;废除察举制,不以儒家道德规范选拔人才过于绝对,排除B项;品评人才,唯才是举,在民间寻得能人异士处于材料表面,排除C项。

9.【答案】D

【详解】东晋时期,士族门阀把持朝廷的重要官职,将庶族地主排除在外,六品以上的宰辅完全由士族垄断等,反映出当时社会阶层流动受到阻碍,D项正确;庶族地主不满生存现状在材料中并未体现,排除A项;材料不能说明士族成为权贵攀附对象,排除B项;门阀之间争夺核心权力并非材料主旨,排除C项。

10.【答案】C

【详解】根据材料可知,“九品官人法”是由中正来审定,只关注官员出身,不看重其才能的弊端,造成了“下品无高门,上品无寒上”的局面,C项正确;由“中正官”根据“在诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者”评定,排除A项;材料不是各个州郡县选拔各自地方官员的选官制度,排除B项;科举制为知识分子提供了参政机会,打破门第界限,排除D项。

11.【答案】D

【详解】根据材料可知,南朝梁武帝统治时期,士族子弟要想在30岁之前入仕,就必须经学策试合格;设置五馆,专门收揽“寒门俊才”,凭借经学策试就可以入仕;这些做法使入仕的官员掌握了经学策试,有利于提高官员文化素质,D项正确;材料尚不能体现公平选才,因为年满30岁士族子弟入仕不需要经学策试,排除A项;年满30岁士族子弟入仕不需要经学策试,体现了士族子弟入仕存在特权,排除B项;材料入仕的内容都是经学策试,没有改变,排除C项。

12.【答案】A

【详解】据题意可知,唐宋之后中国社会完成了从士族形态到士绅形态的转型,而这种转型是得益于科举制的实行,加速了阶层流动,推动了士族门阀的衰落,A项正确;“占社会主导地位”的说法不符合史实,排除B项;材料没有体现科举制的作用,排除C项;“彻底退出”的说法过于夸张,排除D项。

13.【答案】A

【详解】吴武陵持《阿房宫赋》,向主持科举的崔郾推荐杜牧,最终吴崔二人约定“比赋”确定本科状元,反映当时官员选拔存在举荐现象,A项正确;科举考试并不涉及官员考核,排除B项;材料无法得出C项结论,排除;吴崔二人都重视士人才学,并未徇私舞弊,排除D项。

14.【答案】D

【详解】根据“行卷即考生把作品托社会名流向考官推荐,从而增加及第的希望”可得出唐玄宗时期对科举的流程进行了调整,从而增加了学子及第的概率,说明科举制在发展中适时革新,D项正确;材料强调的是科举的调整,而不是强调其弊端,排除A项;B项太绝对,排除B项;材料没有强调诸多腐败,排除C项。

15.【答案】B

【详解】根据题干“后不得聚集参谒……不得聚集同年进士”可知,这一规定减少了“门生”“座主”和“同年”考生之间的私人联系,有利于加强朝廷对官员的掌控,B项正确;“避免了”过于绝对,排除A项;这一规定是科举之后对官员的管理措施,不属于科举选官程序,排除C项;科举制的实施改变了世家大族把持政权的局面,排除D项。

16.【答案】B

【详解】由材料可以看出通过科举考试进入仕途的人,在社会上有荣誉,反映了当时政治制度的导向,B项正确;门第观念逐渐淡化与材料“不娶五姓女”信息不符,排除A项;材料体现不出历史传承得到强

17.【答案】A

【详解】根据“唐代择官考试的主要内容是试书、判”“不习经书史无以立身,不习法理无以效职。”可得出,唐朝的择官标准,更加注重官员的实际治理能力以及文化素养,为的是提高封建统治的效能,A项;唐朝没有依法治国,排除B项;C项是客观影响,排除C项;D项不是其主旨,排除D项。化,排除C项;材料体现不出门阀势力的衰弱,排除D项,故选B项。

18.【答案】D

【详解】根据材料“若其于身必取其丰伟,于言必取其辩证,则晏婴之貌不扬,裴度之形短小;周昌之期期,邓艾之口吃,皆在所弃矣”可知该学着认为唐朝吏部选官标准存在一定的问题,存在不公正,D项正确;材料体现的是学者认为唐朝吏部选官存在不公正性,不是合理性,排除A项;该学者认为唐代选官制度把晏婴裴度周昌邓艾等人所弃是不公正的,排除B项;材料是对唐代选官制度的评价,没有涉及八股取士制,排除C项。

19.【答案】C

【详解】据题意可知,欧阳修在主持科考的时候提倡平实文风,选拔了很多的优秀人才,说明宋代科举有利于优秀人才的选拔,C项正确;欧阳修虽然提倡平实文风,但并不能说明是以诗赋文学为取士标准和受理学思想,排除AB项;材料主要反映了人才选拔,阶层流动无法体现,排除D项。

20.【答案】C

【详解】根据材料“把一份卷子误认为郑獬所作而加以斥逐。拆封之后,郑獬却以第一名及第”及所学知识可知,宋朝实行糊名考试制度,即将考卷上填写的考生姓名、籍贯等基本信息用纸糊起来,以保证阅卷的公平,正因实行糊名考试制度,才会出现考官认错考卷的现象,C项正确;“断绝了”说法绝对,排除A项;材料内容与王安石变法无关,排除B项;材料未涉及“公荐”,排除D项。

21.【答案】B

【详解】依据材料信息,可知北宋政府宰辅出身比例在发生变化,尤其是平民出身占比增长迅速,反映社会阶层流动加强,B项正确;此时仍然是科举制,排除A项;材料反映的是出身,排除B项;22.【答案】D

【详解】材料“本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下择婿”“今之世,父所以昭其子,兄所以勉其弟,师所以教其弟子,弟子之所以学,舍科举之业,则无为也”反映了宋代科举对社会价值取向和观念的较大影响,D项正确;八股取士形成于明清时期,排除A项;材料信息与中央集权体制无关,排除B项;“社会各阶层热衷科举”说法过于绝对,排除C项。材料无法体现相权的下降,排除D项。

23.【答案】C

【详解】根据材料可知,日照知县“无课农兴学之绩,而长于督运”而被皇帝痛批“弃本而务末”,最后被降职。这是因为中国古代以农为本,官员的首要责任是劝课农桑,明太祖此举旨在整肃地方治理,教导人民要以农为本,C项正确;A项不符合材料主张,排除A项;材料中官员没有勾结,排除B项;材料未体现规范政绩考核,排除D项。

24.【答案】A

【详解】根据“来办事的人就像乘客,政府各部门就像车子,我们这些人就像是车把式,各部门当官的就像是骡子,我们用鞭子抽着他们往哪儿走就行了。”可得出当时的吏治僵化,没有活力,也体现出选官制度的僵化,A项正确;材料体现的是思想的僵化,而不是进步思潮的传播,排除B项;材料没有体现等级秩序,排除C项;材料没有涉及到地方,排除D项。

材料解析题

25.

【答案】(1)太学的成立;察举制的实行;汉武帝重视儒学。

(2)制度:九品中正制。作用:科举制选拔程序相对公平公正;加强了君主专制(中央集权)。

(3)时代背景:理学的兴起;北宋完善发展科举制,提高了官员的文化素质。理解:共治天下不是对国家权力的分享,而是君臣共定国是。

【详解】(1)根据材料“一个青年跑进太学求学”“再经长官察选到中央”及所学知识分析作答,可得出太学的成立;察举制的实行;汉武帝重视儒学。

(2)第一小问,根据材料“如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制”及所学魏晋时期的选官制度分析;第二小问,根据材料“如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制”“天下英雄尽入吾彀中矣”提炼概括,可得出科举制选拔程序相对公平公正;加强了君主专制。

(3)问第一小问,据材料“新儒学思潮的振兴”“北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响”分析归纳;第二小问,根据材料“以‘天下’为胸怀的士大夫们……作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事”及所学宋代政治特点分析作答。

26.

【答案】(1)特点:通过多种途径选拔人才;录取人数和考试科目增加;贤能治国,唯才是举。

(2)作用:扩大了入仕做官的途径;有利于发掘各方人才,稳固了武则天的统治;提升了官员的文化素质;促进了文学教育的发展。

【详解】(1)特点:根据材料“武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她‘大搜遗逸四方之士,应制者向万人’,一批有卓识才华的文人学士进入宫用”可知,通过多种途径选拔人才;根据材料“她扩大科举规模和入仕人数,由皇帝亲自出面主持制举和殿试,提高科举取士的声望,吸引士人积极应试”可知,录取人数和考试科目增加;根据材料“武则天就是通过这些措施,提拔一批批普通地主的士人进入统治机构并让其中一部分人和皇帝直接见面,攘为要职,权据要津,参与朝政,议定国是,他们后来成为武则天夺权称帝的亲信和心腹,组成武周政权的统治班底,为完成武则天的武周革命,献计献策,竭尽全力”可知,贤能治国,唯才是举。

(2)作用:根据材料“武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她‘大搜遗逸四方之士,应制者向万人’,一批有卓识才华的文人学士进入宫用”,可从扩大了入仕做官的途径;有利于发掘各方人才,稳固了武则天的统治;提升了官员的文化素质;促进了文学教育的发展等方面说明武则天科举制改革的作用。

三、论述题

27.

【答案】示例1:南方科举考试成绩逐渐领先北方,不均衡加重。

南方状元开始优于北方,到明清时期南方状元大大领先北方。这是由于自唐中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方,宋朝经济重心已经南移,元朝的南北经济差距继续扩大,南方经济发展带动了文化的进步,江浙一带尤其成为人才集中地区人才辈出;南宋时期政治中心向南方转移,南方政局相对稳定,南北差距加大。

科举制反映了地区政治、经济、文化和人才的发达程度,体现出了综合实力的竞争,为行政效率的提高创造力条件,有益于政治体制的稳固与向学风气的形成。

示例2:宋朝科举制比唐朝更为发达完善。

宋朝科举每次录取的数量和录取总数都领先唐朝(每年平均录取人数很多)。这是由于宋朝实行崇文抑武的方针,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位;宋朝分散机构权力,也需要大量的官员,导致冗官现象;宋朝根本改变了唐朝仍然流行的重视家族背景的门第观念,科举制原则上向全社会开放,更加强调公平竞争,促进了人才的涌现(如答印刷术的发展、教育的发展也可适当给分)。科举制的发展有益于政治体制的稳固与向学风气的形成。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。解答本题,可以从整体上回答,如科举考试历史悠久;可以选择一个朝代回答,如宋朝科举制与崇文抑武;可以从一个方面回答,如从状元分布看经济重心难移。可以两个朝代进行比较,如唐宋科举制的发展。

B:教师版(模拟试题后附答案解析)

【模拟测试】

一、单项选择题

1.[河北部分学校2022冲刺压轴(一)]有学者指出,实行了300多年的两汉选官制度——察举制。从实际情况观察,察举制确实为汉朝选出了许多人才。但任人唯亲、唯财、唯势,权门势家把持察举的结果,令其流弊百出。据此可知,该学者认为

A.察举制埋下汉末分裂割据的隐患 B.察举制对两汉政治具有双重影响

C.权门势家把持察举使其不能持久 D.以官举士的方式不利于政治清明

【答案】B

【详解】根据题干,材料有两层意思,分别从积极作用以及流弊方面对两汉选官制度——察举制进行了全面评价,B项正确;察举制是选官制度,对汉末分裂割据没有直接的影响,排除A项;C项没有全面地体现该学者对察举制的认识,排除;D项过于绝对,察举制为汉朝选出了许多人才,在一定程度上是有利于政治统治的,排除。

2.[湖南怀化2022一模]汉景帝末年,桑弘羊以“精于心算”而特拔入宫,历任侍中、大农丞、治粟都尉、大司农等职,先后推行一系列重要经济政策,大幅度增加了政府的财政收入。这一现象说明

A.唯才是举是选官的基本原则 B.选官方式取决于统治需要

C.澄清吏治是选官的主要目的 D.察举制已丧失了选官功能

【答案】B

【详解】从题干信息“桑弘羊以‘精于心算’而特拔入宫,先后推行一系列重要经济政策,大幅度增加了政府的财政收入。”再结合所学知识可知,特拔桑弘羊当官是为了满足增加了政府的财政收入,B项正确;材料中的信息与选官的基本原则无关,排除A项;中国古代选官是为了满足专制统治的需要,而不是澄清吏治,排除C项;材料信息与察举制没有关系,排除D项。

3.[宁夏银川2022三模]史载,公元前143年,西汉朝廷让每个郡、国每年推举孝、廉各一人,6年时间过去了,各地并不重视,有的郡甚至一个都不举。这说明

A.西汉前期人才匮乏 B.贵族政治的影响力仍然很大

C.儒学独尊尚待时日 D.豪强世族控制着选拔用人权

【答案】B

【详解】依据材料“公元前143年,西汉朝廷让每个郡、国每年推举孝、廉各一人,6年时间过去了,各地并不重视,有的郡甚至一个都不举”可知,西汉推行的以孝廉为标准的察举制成效不大。结合所学可知,汉初沿袭了前代的选官制度,贵族具有选官优势。汉武帝时期,实行察举制,以品行和才学,尤其是孝廉为主要选官标准,这就损害贵族的利益,遭到抵制,使得察举制成效不大。这说明当时贵族政治的影响力仍然很大,B项正确;“人才匮乏”的说法不符合史实,排除A项;材料与儒学独尊无关,排除C项;汉武帝时,豪强世族没有完全形成,排除D项。

4.[湖北宜昌2022四模]东汉顺帝阳嘉年间(132年-135年)下诏:每年从地方各郡推荐的孝廉,要集中到京城洛阳考试,“诸生试家法,文吏课笺奏”,即来自儒生者要考各派的儒家经典解释,来自文职吏员者要考各类公文写作。这是以国家名义集中进行的每年分科考试的萌芽,这一历史现象较适用于研究

A.皇帝征召制的产生 B.科举制产生的渊源

C.九品中正制的没落 D.八股取士制的僵化

【答案】B

【详解】材料“这是以国家名义集中进行的每年分科考试的萌芽,”与后来的科举制有相似的地方,因此,可用来研究科举制产生的渊源,B项正确;征召制是由皇帝直接下诏,指名直接聘请那些有一定才能又不肯出仕的社会贤者、隐居高士、学者名流做官,与材料分科考试无关,排除A项;九品中正制的没落与材料时间不符,排除C项;八股取士制的僵化主要指八股文成为考试文体的定制后,非八股文章一概不录,更有甚者,连文字笔画错误的好的文章也不能录取。由于这种文体在后来日益固定和僵化,强化士子们对文体形式上和谐、完美的要求,其内容的真善美为次之.故一篇标准的八股文,形式上工整、对仗,但内容空疏、乏味。八股文外在形式的僵硬与内在思想空洞的畸形结构,导致了士人思想的僵化、枯竭,乃至整个社会系统的凝固、停滞。因此,材料无法用来研究八股取士制的僵化,排除D项。

5.[江苏南通泰州2022二模]汉和帝时期,太学考试允许博士弟子自由阐释经义,主考官五经博士在阅卷时经常难定等第。后来,考试改革为设置50个问题进行测试,按照博士弟子解释的多少和引文明确与否判定等第,使五经博士在评定其等级时有据可依。此可知,东汉

A.察举制促进社会阶层流动 B.五经博士影响太学生入仕

C.太学考试禁止发挥个人见解 D.选拔人才的标准发生了变化

【答案】B

【详解】根据材料可知,汉和帝时期太学考试改革,五经博士评定博士弟子考试结果的等级,反映了五经博士影响太学生入仕,B项正确;材料强调五经博士评定博士弟子考试结果的等级,与察举制无关,排除A项;太学考试允许博士弟子自由阐释经义,而不是禁止发挥个人见解,排除C项;材料没有体现选拔人才的标准发生了变化,排除D项。

6.[江苏盐城2022模拟]魏晋时期,征召是士人入仕的途径之一。大臣联名建议征召贤士时,皇帝则要求“访于本州评议”;官员在荐举书中也有“谨条(列举)资品,乞蒙简察”的说法。这体现了该时期

A.官员考核趋于严谨 B.品评风气影响选官

C.中央集权不断强化 D.世官制度遭到冲击

【答案】B

【详解】根据材料“访于本州评议”“谨条(列举)资品,乞蒙简察”等信息可知,选官考虑士人的品行,品评风气影响选官,B项正确;材料得出严谨的信息,排除A项;中央集权强化是指削弱地方,加强中央权力,排除C项;春秋战国时期世官制度就已经受到冲击,排除D项。故选B项。

7.[福建三明2022质检]东晋葛洪《抱朴子》之《审举篇》写道:“秀孝皆宜如旧试经答策”“今孝廉必试经无脱谬,而秀才必对策无失指,则亦不得暗蔽也。良将高第取其胆武,犹复试之以对策,况士乎?假令不能必尽得贤能,要必愈于了不试也。”该言论意在说明

A.选拔官员应注重德才兼备 B.考试选官有其必要性

C.科举选官有利于阶层流动 D.察举有利于公平竞争

【答案】A

【详解】根据材料“秀孝皆宜如旧试经答策”“今孝廉必试经无脱谬,而秀才必对策无失指,则亦不得暗蔽也。”可知,东晋葛洪《审举篇》意在说明选拔官员应注重德才兼备,A项正确;东晋时期不存在科举制,不是考试选官,排除BC项;材料不是说明察举有利于公平竞争,排除D项。

8.[安徽皖南八校2022三模]建安十五年(公元210年)春,曹操下令曰:“若必廉士而后可用,则齐桓其何以霸世!今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎?又得无盗嫂受金而未遇无知者乎?二三子其佐我明扬仄陋,唯才是举,吾得而用之。”这反映了曹操

A.沿用察举制,以传统“廉士”标准选拔人才

B.废除察举制,不以儒家道德规范选拔人才

C.品评人才,唯才是举,在民间寻得能人异士

D.不拘一格,求贤若渴,重视人才谋求国家统一

【答案】D

【详解】本题考查东汉末年的社会政治,以及曹操的用人政策。东汉末年的三国,是一个动荡的时代,以曹操、刘备、孙权为代表的魏、蜀、吴三家,为争夺天下,展开了一场生死大搏斗。“若建非常之功,必待非常之人”。三国的创立者都知道人才对他们功业的极端重要,他们在争夺人才中争夺天下,在争夺天下中争夺人才。因此,从一定意义上说,三国的纵横捭阖,军事较量,是一场争夺人才的大战。曹操知人善任,宽宏大度,讲求民主,革新吏制,选贤任能,为后来取得天下打下了坚实的基础,不拘一格,求贤若渴,重视人才谋求国家统一反映了曹操重视人才的本质,D项正确;沿用察举制,以传统“廉士”标准选拔人才与题干意思相反,排除A项;废除察举制,不以儒家道德规范选拔人才过于绝对,排除B项;品评人才,唯才是举,在民间寻得能人异士处于材料表面,排除C项。

9.[辽宁渤海大学附中2022考前模拟]东晋时期,皇权受制于士族门阀,朝廷中重要官职均为门阀士族把持,庶人不能染指。至于左右朝政的六品以上的宰辅,更是完全由士族垄断。这反映出当时

A.庶族地主不满生存现状 B.士族成为权贵攀附对象

C.门阀之间争夺核心权力 D.社会阶层流动受到阻碍

【答案】D

【详解】东晋时期,士族门阀把持朝廷的重要官职,将庶族地主排除在外,六品以上的宰辅完全由士族垄断等,反映出当时社会阶层流动受到阻碍,D项正确;庶族地主不满生存现状在材料中并未体现,排除A项;材料不能说明士族成为权贵攀附对象,排除B项;门阀之间争夺核心权力并非材料主旨,排除C项。

10.[浙江绍兴2022适应考]《文献通考》记载:“延康(东汉献帝)元年,尚书陈群以为天朝选用,不尽人才,乃立九品官人之法。州郡县俱置大小中正,各取本处人在诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者,为之区别。”下列关于“九品官人法”的解读,正确的是

A.由“中正官”根据出身门楣评定人物的才能

B.是各个州郡县选拔各自地方官员的选官制度

C.考选方式封闭,造成世家大族对官场的垄断

D.为知识分子提供了参政机会,打破门第界限

【答案】C

【详解】根据材料可知,“九品官人法”是由中正来审定,只关注官员出身,不看重其才能的弊端,造成了“下品无高门,上品无寒上”的局面,C项正确;由“中正官”根据“在诸府公卿及台省郎吏有德充才盛者”评定,排除A项;材料不是各个州郡县选拔各自地方官员的选官制度,排除B项;科举制为知识分子提供了参政机会,打破门第界限,排除D项。

11.[江苏泰州2022三模]天监四年正月,南朝梁武帝颁诏:士族子弟要想在30岁之前入仕,就必须经学策试合格,否则必须年满30岁。同年,梁武帝还决定设置五馆,专门收揽“寒门俊才”,凭借经学策试就可以入仕。梁武帝时期选官制度的调整

A.体现出公平选才的原则 B.废除了士族子弟人仕特权

C.改变了入仕考试的内容 D.有利于提高官员文化素质

【答案】D

【详解】根据材料可知,南朝梁武帝统治时期,士族子弟要想在30岁之前入仕,就必须经学策试合格;设置五馆,专门收揽“寒门俊才”,凭借经学策试就可以入仕;这些做法使入仕的官员掌握了经学策试,有利于提高官员文化素质,D项正确;材料尚不能体现公平选才,因为年满30岁士族子弟入仕不需要经学策试,排除A项;年满30岁士族子弟入仕不需要经学策试,体现了士族子弟入仕存在特权,排除B项;材料入仕的内容都是经学策试,没有改变,排除C项。

12.[广东2022模拟(一)]唐以后,世族门阀的力量逐渐蜕化,中国社会自此完成了从世族形态到士绅形态的转型。所谓“富贵不过三代”,确实是唐宋之后的景象,是对平民社会的一种另类描述。由此可知

A.科举制推动世族门阀衰落 B.唐宋之后平民占社会主导地位

C.科举制体现公平公正原则 D.世族门阀彻底退出了历史舞台

【答案】A

【详解】据题意可知,唐宋之后中国社会完成了从士族形态到士绅形态的转型,而这种转型是得益于科举制的实行,加速了阶层流动,推动了士族门阀的衰落,A项正确;“占社会主导地位”的说法不符合史实,排除B项;材料没有体现科举制的作用,排除C项;“彻底退出”的说法过于夸张,排除D项。

13.[河北保定2022一模]《唐搪言》记载;828年,唐文宗任命崔郾为知贡举,主持进士科考试。太学博士吴武陵持杜牧《阿房宫赋》向其荐曰;"请侍郎与(杜牧)状头。"圆曰∶"已有人。"……武陵曰∶"不尔,即请比赋。"郾应声曰∶"敬依所教。"这表明当时

A.官员选拔存在举荐现象 B.官员考核制度形同虚设

C.文人学士受到社会推崇 D.科场徇私舞弊现象普遍

【答案】A

【详解】吴武陵持《阿房宫赋》,向主持科举的崔郾推荐杜牧,最终吴崔二人约定“比赋”确定本科状元,反映当时官员选拔存在举荐现象,A项正确;科举考试并不涉及官员考核,排除B项;材料无法得出C项结论,排除;吴崔二人都重视士人才学,并未徇私舞弊,排除D项。

14.[湖北部分重点中学2022模拟]唐朝“以诗取士”仅靠考场短暂比试存在一定不足,唐玄宗天宝年间礼部侍郎韦陟针对性地采取纳卷和行卷措施,纳卷即考生自己把优秀作品交纳给主试官先行过目;行卷即考生把作品托社会名流向考官推荐,从而增加及第的希望。据此可知唐朝

A.科举制形式主义流弊严重 B.文学水平决定了选官质量

C.选官制度存在诸多腐败性 D.科举制在发展中适时革新

【答案】D

【详解】根据“行卷即考生把作品托社会名流向考官推荐,从而增加及第的希望”可得出唐玄宗时期对科举的流程进行了调整,从而增加了学子及第的概率,说明科举制在发展中适时革新,D项正确;材料强调的是科举的调整,而不是强调其弊端,排除A项;B项太绝对,排除B项;材料没有强调诸多腐败,排除C项。

15.[河北省级联测2022月考)]唐代科举中第的考生称主考官为“座主”,自称“门生”,相互称“同年”。唐武宗会昌三年,中书上奏称:“今日已后,进士及第,任一度参见有司(座主),向后不得聚集参谒,及于有司宅置宴。不得聚集同年进士,广为宴会。”武宗准奏。此规定

A.避免了朝政大权旁落 B.加强了朝廷对官僚集团的掌控

C.完善了科举选官程序 D.改变世家大族把持政权的局面

【答案】B

【详解】根据题干“后不得聚集参谒……不得聚集同年进士”可知,这一规定减少了“门生”“座主”和“同年”考生之间的私人联系,有利于加强朝廷对官员的掌控,B项正确;“避免了”过于绝对,排除A项;这一规定是科举之后对官员的管理措施,不属于科举选官程序,排除C项;科举制的实施改变了世家大族把持政权的局面,排除D项。

16.[湖南2022考前模拟(一)]唐初,薛元超以门荫入仕,高宗时官至宰相。他曾说:“吾不才,富贵过人。平生有三恨:始不以进士擢第;不娶五姓女(崔、卢、李、郑、王五姓);不得修国史。”这反映了当时

A.门第观念逐渐淡化 B.政治制度的导向

C.历史传承得到强化 D.门阀势力的衰弱

【答案】B

【详解】由材料可以看出通过科举考试进入仕途的人,在社会上有荣誉,反映了当时政治制度的导向,B项正确;门第观念逐渐淡化与材料“不娶五姓女”信息不符,排除A项;材料体现不出历史传承得到强

17.[河南新乡2022三模]唐代择官考试的主要内容是试书、判,其中“判”又称“判牍”“判状”“判词”,是司法人员对案件是非曲直之判断与评价结果的文字体现,即法律判断的文书。《通典》对唐代选拔官吏的标准有言:“不习经书史无以立身,不习法理无以效职。”唐代这一择官标准旨在

A.提高封建统治效能 B.深化依法治国观念

C.完善考试选官制度 D.培养法律专业人才

【答案】A

【详解】根据“唐代择官考试的主要内容是试书、判”“不习经书史无以立身,不习法理无以效职。”可得出,唐朝的择官标准,更加注重官员的实际治理能力以及文化素养,为的是提高封建统治的效能,A项;唐朝没有依法治国,排除B项;C项是客观影响,排除C项;D项不是其主旨,排除D项。化,排除C项;材料体现不出门阀势力的衰弱,排除D项,故选B项。

18.[湖北2022考前押题信息]明代学者丘浚在《大学衍义补》一书中对唐朝吏部“身、言、书、判”的选官标准有如下论述:“若其于身必取其丰伟,于言必取其辩证,则晏婴之貌不扬,裴度之形短小;周昌之期期,邓艾之口吃,皆在所弃矣。”这表明该学者

A.赞同唐朝科举选官标准的合理性 B.全盘否定晏婴裴度周昌邓艾等人

C.猛烈批判明朝实行的八股取士制 D.认为唐朝吏部选官存在不公正性

【答案】D

【详解】根据材料“若其于身必取其丰伟,于言必取其辩证,则晏婴之貌不扬,裴度之形短小;周昌之期期,邓艾之口吃,皆在所弃矣”可知该学着认为唐朝吏部选官标准存在一定的问题,存在不公正,D项正确;材料体现的是学者认为唐朝吏部选官存在不公正性,不是合理性,排除A项;该学者认为唐代选官制度把晏婴裴度周昌邓艾等人所弃是不公正的,排除B项;材料是对唐代选官制度的评价,没有涉及八股取士制,排除C项。

19.[重庆2022三联诊]宋仁宗嘉祐二年(1057年)欧阳修以翰林学土身份主持进士科考试,提倡平实文风,录取进士及第有苏轼、苏辙、曾巩、程颐、程颢、张载等人,其中苏辙、曾布、吕惠卿、章停等九人后来官至宰辅。这一现象说明宋代科举

A.以诗赋文学为取士标准 B.受理学思想的影响

C.有利于优秀人才的选拔 D.促进社会阶层流动

【答案】C

【详解】据题意可知,欧阳修在主持科考的时候提倡平实文风,选拔了很多的优秀人才,说明宋代科举有利于优秀人才的选拔,C项正确;欧阳修虽然提倡平实文风,但并不能说明是以诗赋文学为取士标准和受理学思想,排除AB项;材料主要反映了人才选拔,阶层流动无法体现,排除D项。

20.[湖北荆州四校2022模拟联考(四)]仁宗时,国子监学生郑獬颇有才气,但在国子监解送优秀生员参加会试时只名列第五。他为此大发牢骚,把自己比作麒麟,把主司比作驽马。后来,郑獬参加殿试,这位主司又担任考官,把一份卷子误认为郑獬所作而加以斥逐。拆封之后,郑獬却以第一名及第。由此可以得出

A.科举改革断绝了考官徇私舞弊之路 B.郑獬的及第得益于王安石变法

C.北宋在殿试时实行了糊名考试制度 D.取解试时达官贵人可以“公荐”

【答案】C

【详解】根据材料“把一份卷子误认为郑獬所作而加以斥逐。拆封之后,郑獬却以第一名及第”及所学知识可知,宋朝实行糊名考试制度,即将考卷上填写的考生姓名、籍贯等基本信息用纸糊起来,以保证阅卷的公平,正因实行糊名考试制度,才会出现考官认错考卷的现象,C项正确;“断绝了”说法绝对,排除A项;材料内容与王安石变法无关,排除B项;材料未涉及“公荐”,排除D项。

21.[江苏扬州2022考前调研(B)]如表是北宋政府宰辅出身比例的统计衣(单位%)。这反映出北宋时期

高官家庭 中官家庭 低官家庭 平民

前期 25 26.78 10.7 37.5

中期 24 16 5.33 54.67

末期 23.5 12.34 1.23 62.96

合计 24.06 17.46 5.19 53.3

A.入仕途径发生了重大变化 B.社会阶层流动加强

C.平民成为官员的主要来源 D.宰相权力日益下降

【答案】B

【详解】依据材料信息,可知北宋政府宰辅出身比例在发生变化,尤其是平民出身占比增长迅速,反映社会阶层流动加强,B项正确;此时仍然是科举制,排除A项;材料反映的是出身,排除B项;22.[辽宁2022冲刺押题(一)]宋朝朱或在《萍洲可谈》中说:“本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下择婿。”南宋理学大师朱熹曾说:“今之世,父所以昭其子,兄所以勉其弟,师所以教其弟子,弟子之所以学,舍科举之业,则无为也。”这表明宋代科举

A.推动了八股取士的形成 B.完善了中央集权体制

C.使社会各阶层热衷科举 D.影响了社会价值取向

【答案】D

【详解】材料“本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之榜下择婿”“今之世,父所以昭其子,兄所以勉其弟,师所以教其弟子,弟子之所以学,舍科举之业,则无为也”反映了宋代科举对社会价值取向和观念的较大影响,D项正确;八股取士形成于明清时期,排除A项;材料信息与中央集权体制无关,排除B项;“社会各阶层热衷科举”说法过于绝对,排除C项。材料无法体现相权的下降,排除D项。

23.[安徽芜湖2022质监]明太祖时,上司对日照知县期满考语为“无课农兴学之绩,而长于督运”,有意荐其任职交通运输部门,结果被皇帝痛批“弃本而务末”而将该知县降职,明太祖此举旨在( )

A.关心百姓疾苦 B.申饬官员勾结 C.整肃地方治理 D.规范政绩考核

【答案】C

【详解】根据材料可知,日照知县“无课农兴学之绩,而长于督运”而被皇帝痛批“弃本而务末”,最后被降职。这是因为中国古代以农为本,官员的首要责任是劝课农桑,明太祖此举旨在整肃地方治理,教导人民要以农为本,C项正确;A项不符合材料主张,排除A项;材料中官员没有勾结,排除B项;材料未体现规范政绩考核,排除D项。

24.[山东2022考前热身押题]朱克敬的《瞑庵杂识》里面记载了清末一位吏所说的话:“来办事的人就像乘客,政府各部门就像车子,我们这些人就像是车把式,各部门当官的就像是骡子,我们用鞭子抽着他们往哪儿走就行了。”其坦率和自信程度简直到了令人吃惊的地步。上述现象的出现主要是由于

A.选官制度的僵化 B.进步思潮的传播

C.等级秩序的失序 D.地方宗族势力的发展

【答案】A

【详解】根据“来办事的人就像乘客,政府各部门就像车子,我们这些人就像是车把式,各部门当官的就像是骡子,我们用鞭子抽着他们往哪儿走就行了。”可得出当时的吏治僵化,没有活力,也体现出选官制度的僵化,A项正确;材料体现的是思想的僵化,而不是进步思潮的传播,排除B项;材料没有体现等级秩序,排除C项;材料没有涉及到地方,排除D项。

二、材料解析题

25.[江苏徐州新沂2022模拟]选官制度是古代中国政治文明的重要组成部分,对中国的历史发展产生了深远的影响。阅读下列材料:

材料一:一个青年跑进太学求学,毕业后,被派到地方服务。待地方服务行政有了成绩,再经长官察选到中央,又经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时(西汉)入仕从政的唯一正途,政府一切官员,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们只能叫它作读书人的政府,或称士人政府。

———摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制的妙处在于它基于考试录用原则,表面上“人人有份”、高度流动。然而即使到宋明科举名额大为增加,也还是“粥少僧多”,竞走“独木桥”,士大夫实际已失去了与君主分庭抗礼现实与心理的任何依据。故唐太宗有脍炙人口的名言:“天下英雄尽入吾彀中矣。”

———王家范《中国历史通论》

材料三:北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响。新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”、“公议”为旗帜,作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事。北宋中期熙宁年间,枢密使文彦博提出了“与士大夫治天下”的说法。

———摘编自《中华文明史》第三卷完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西汉政府成为“士人政府”的主要推动因素有哪些?

(2)材料二中的“地方推举制”是指什么制度?与它相比,科举制的政治作用是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析北宋士大夫群体崛起的时代背景,并谈谈如何理解“与士大夫治天下”的说法。

【答案】(1)太学的成立;察举制的实行;汉武帝重视儒学。

(2)制度:九品中正制。作用:科举制选拔程序相对公平公正;加强了君主专制(中央集权)。

(3)时代背景:理学的兴起;北宋完善发展科举制,提高了官员的文化素质。理解:共治天下不是对国家权力的分享,而是君臣共定国是。

【详解】(1)根据材料“一个青年跑进太学求学”“再经长官察选到中央”及所学知识分析作答,可得出太学的成立;察举制的实行;汉武帝重视儒学。

(2)第一小问,根据材料“如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制”及所学魏晋时期的选官制度分析;第二小问,根据材料“如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制”“天下英雄尽入吾彀中矣”提炼概括,可得出科举制选拔程序相对公平公正;加强了君主专制。

(3)问第一小问,据材料“新儒学思潮的振兴”“北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响”分析归纳;第二小问,根据材料“以‘天下’为胸怀的士大夫们……作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事”及所学宋代政治特点分析作答。

26.[青海海东2022一模]阅读材料,回答问题

材料 武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她“大搜遗逸四方之士,应制者向万人”,一批有卓识才华的文人学士进入宫用。……更重要的是,她扩大科举规模和入仕人数,由皇帝亲自出面主持制举和殿试,提高科举取士的声望,吸引士人积极应试。显庆四年(公元659年),她和高宗“亲策试举人,凡九百人”,这是两圣殿试的开始。当时应试人数之多、规模之大、场面之美轮美奂、试题之丰富多彩、入仕授勋之荣耀光彩,确为我国文化史上“最盛大之节目”。武则天就是通过这些措施,提拔一批批普通地主的士人进入统治机构并让其中一部分人和皇帝直接见面,攘为要职,权据要津,参与朝政,议定国是,他们后来成为武则天夺权称帝的亲信和心腹,组成武周政权的统治班底,为完成武则天的武周革命,献计献策,竭尽全力。

——摘编自胡祥《论武则天时期科举制度的改革及其影响》

(1)根据材料,概括武则天科举制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明武则天科举制改革的作用。

【答案】(1)特点:通过多种途径选拔人才;录取人数和考试科目增加;贤能治国,唯才是举。

(2)作用:扩大了入仕做官的途径;有利于发掘各方人才,稳固了武则天的统治;提升了官员的文化素质;促进了文学教育的发展。

【详解】(1)特点:根据材料“武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她‘大搜遗逸四方之士,应制者向万人’,一批有卓识才华的文人学士进入宫用”可知,通过多种途径选拔人才;根据材料“她扩大科举规模和入仕人数,由皇帝亲自出面主持制举和殿试,提高科举取士的声望,吸引士人积极应试”可知,录取人数和考试科目增加;根据材料“武则天就是通过这些措施,提拔一批批普通地主的士人进入统治机构并让其中一部分人和皇帝直接见面,攘为要职,权据要津,参与朝政,议定国是,他们后来成为武则天夺权称帝的亲信和心腹,组成武周政权的统治班底,为完成武则天的武周革命,献计献策,竭尽全力”可知,贤能治国,唯才是举。

(2)作用:根据材料“武则天一方面创设北门禁中学士制度,竭力破格提拔在职的一批下级文吏;另一方面她‘大搜遗逸四方之士,应制者向万人’,一批有卓识才华的文人学士进入宫用”,可从扩大了入仕做官的途径;有利于发掘各方人才,稳固了武则天的统治;提升了官员的文化素质;促进了文学教育的发展等方面说明武则天科举制改革的作用。

三、论述题

27.[四川成都2022适应考]阅读材料,完成下列要求。

材料 中国历朝科举考试数量表

朝代 录取数据 资料 来源 状元人数(据载)

唐朝 开科268次,秀才29人,进士6427人(统计不完备,应在10000人左右),明经诸科1580人,据史实统计修正应为20619人,唐代共有369名宰相,80%出生进士 据《文献通考》及《登科记考》统计 有姓氏可考状元155人;有籍贯可考70人,南方19人,北方51人

宋朝 北宋 开科81次,录取进士51660人,经考证,还有漏榜 据《北宋贡举登科人数考》及《南宋贡举登科人数考》统计 有姓氏可考状元71人;有籍贯可考状元64人,南方29人,北方35人

南宋 开科49次,录取进士45640人,经考证,还有漏榜 有姓氏可考状元49人;有籍贯可考状元37人,南方37人,北方0人

元朝 开科16次,计1139人 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元33人;有籍贯可考状元12人,南方2人,北方10人

明朝 开科92次,计24636人,将近一半是寒门弟子 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元91人;有籍贯可考状元90人,南方80人,北方10人

清朝 开科114次,计26888人 据《续文献通考》统计 有姓氏可考状元114人;有籍贯可考状元114人,南方99人,北方15人

——据林白、朱梅苏《中国科举史话》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

【答案】示例1:南方科举考试成绩逐渐领先北方,不均衡加重。

南方状元开始优于北方,到明清时期南方状元大大领先北方。这是由于自唐中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方,宋朝经济重心已经南移,元朝的南北经济差距继续扩大,南方经济发展带动了文化的进步,江浙一带尤其成为人才集中地区人才辈出;南宋时期政治中心向南方转移,南方政局相对稳定,南北差距加大。

科举制反映了地区政治、经济、文化和人才的发达程度,体现出了综合实力的竞争,为行政效率的提高创造力条件,有益于政治体制的稳固与向学风气的形成。

示例2:宋朝科举制比唐朝更为发达完善。

宋朝科举每次录取的数量和录取总数都领先唐朝(每年平均录取人数很多)。这是由于宋朝实行崇文抑武的方针,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位;宋朝分散机构权力,也需要大量的官员,导致冗官现象;宋朝根本改变了唐朝仍然流行的重视家族背景的门第观念,科举制原则上向全社会开放,更加强调公平竞争,促进了人才的涌现(如答印刷术的发展、教育的发展也可适当给分)。科举制的发展有益于政治体制的稳固与向学风气的形成。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。解答本题,可以从整体上回答,如科举考试历史悠久;可以选择一个朝代回答,如宋朝科举制与崇文抑武;可以从一个方面回答,如从状元分布看经济重心难移。可以两个朝代进行比较,如唐宋科举制的发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理