纲要上第四单元备课指导课件(92张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第四单元备课指导课件(92张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-13 17:25:43 | ||

图片预览

文档简介

(共92张PPT)

《中外历史纲要》上 第4单元

《明清中国版图的奠定与面临的挑战》

备课思考

目录

一

单元教学设计理念

教学过程建议

二

三

心得体会

一、心得体会

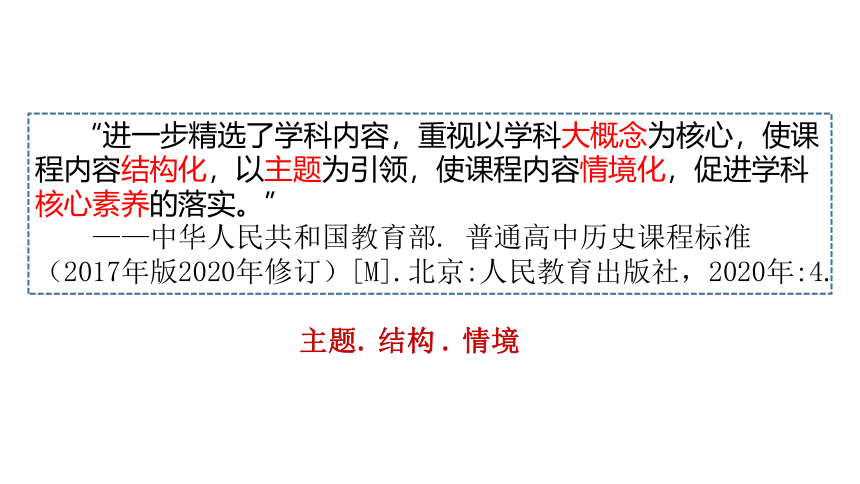

“进一步精选了学科内容,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”

——中华人民共和国教育部. 普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020年:4.

主题. 结构 . 情境

第一单元 从中华文明的起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第二单元 三国两晋南北朝的民族融合与隋唐统一多民族封建国家的发展

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

古代史

第五单元 晚晴时期的内忧外患与救亡图存

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

近代史

现代史

统一多民族国家的形成与发展

中华民族的屈辱与抗争

中华民族的复兴

中华民族共同体

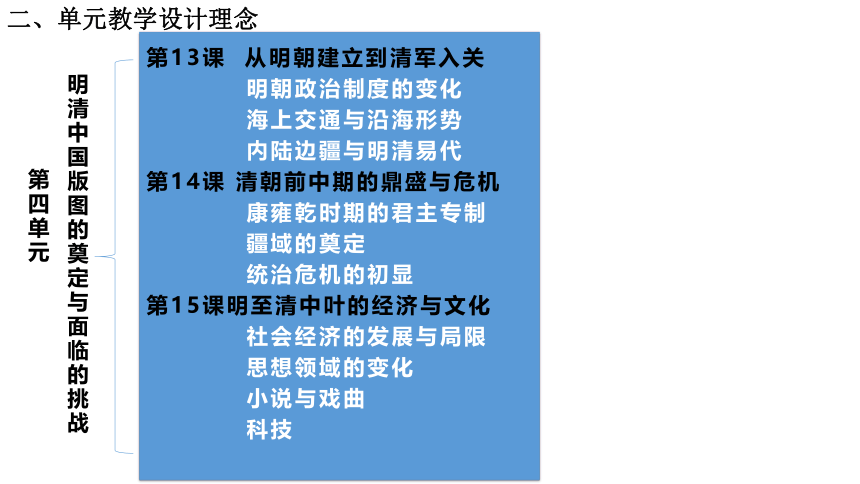

二、单元教学设计理念

围绕主题

第四单元

要点:

(1)版图奠定

(2)面临挑战

统一多民族国家的形成与发展

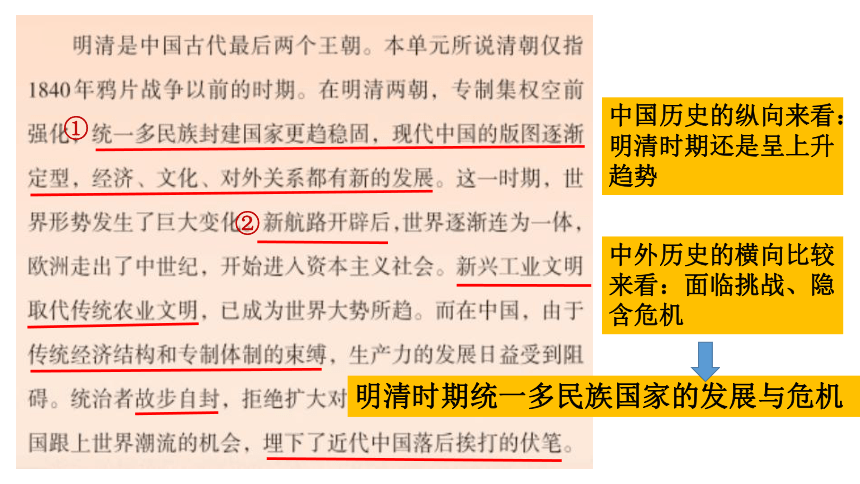

中国历史的纵向来看:明清时期还是呈上升趋势

明清时期统一多民族国家的发展与危机

①

②

中外历史的横向比较来看:面临挑战、隐含危机

第13课 从明朝建立到清军入关

明朝政治制度的变化

海上交通与沿海形势

内陆边疆与明清易代

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制

疆域的奠定

统治危机的初显

第15课明至清中叶的经济与文化

社会经济的发展与局限

思想领域的变化

小说与戏曲

科技

第四单元

明清中国版图的奠定与面临的挑战

二、单元教学设计理念

三、教学过程建议

本单元可能遇到的教学困难

第13课 从明朝建立到清军入关

第一目:明朝政治制度的变化

第二目:海上交通与沿海形势

第三目:内陆边疆与明清易代

一、明朝政治制度的变化

1.废丞相

2.设内阁及其运行

3.宦官专权

1.郑和下西洋

2.倭寇侵扰和戚继光抗倭

二、海上交通和沿海形势

3.西方殖民者谝租澳门、占领台湾

1.对蒙古的措施

三、内陆边疆和明清易代

2.对西藏的措施

3.对东北的措施

4.明清易代

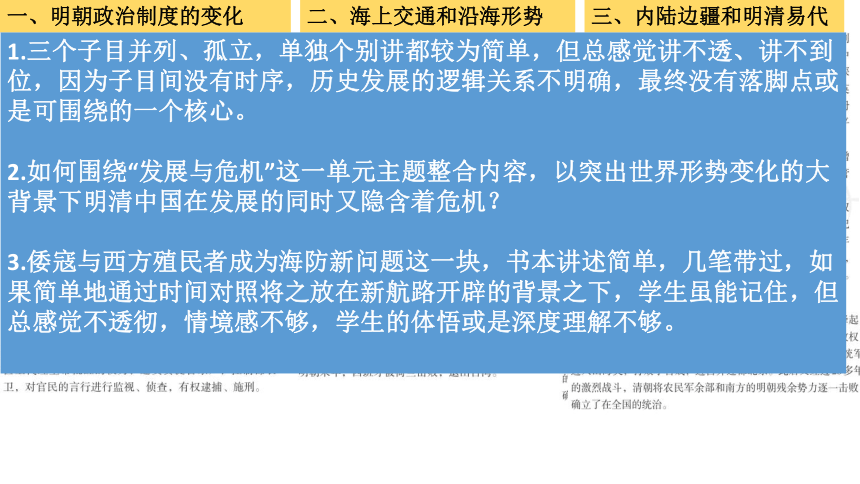

1.三个子目并列、孤立,单独个别讲都较为简单,但总感觉讲不透、讲不到位,因为子目间没有时序,历史发展的逻辑关系不明确,最终没有落脚点或是可围绕的一个核心。

2.如何围绕“发展与危机”这一单元主题整合内容,以突出世界形势变化的大背景下明清中国在发展的同时又隐含着危机?

3.倭寇与西方殖民者成为海防新问题这一块,书本讲述简单,几笔带过,如果简单地通过时间对照将之放在新航路开辟的背景之下,学生虽能记住,但总感觉不透彻,情境感不够,学生的体悟或是深度理解不够。

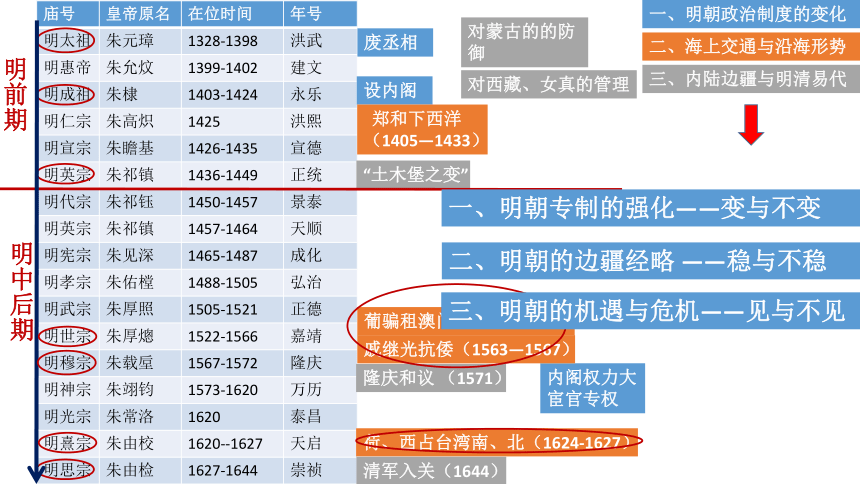

庙号 皇帝原名 在位时间 年号

明太祖 朱元璋 1328-1398 洪武

明惠帝 朱允炆 1399-1402 建文

明成祖 朱棣 1403-1424 永乐

明仁宗 朱高炽 1425 洪熙

明宣宗 朱瞻基 1426-1435 宣德

明英宗 朱祁镇 1436-1449 正统

明代宗 朱祁钰 1450-1457 景泰

明英宗 朱祁镇 1457-1464 天顺

明宪宗 朱见深 1465-1487 成化

明孝宗 朱佑樘 1488-1505 弘治

明武宗 朱厚照 1505-1521 正德

明世宗 朱厚熜 1522-1566 嘉靖

明穆宗 朱载垕 1567-1572 隆庆

明神宗 朱翊钧 1573-1620 万历

明光宗 朱常洛 1620 泰昌

明熹宗 朱由校 1620--1627 天启

明思宗 朱由检 1627-1644 崇祯

废丞相

设内阁

一、明朝政治制度的变化

“土木堡之变”

明前期

明中后期

内阁权力大

宦官专权

二、海上交通与沿海形势

郑和下西洋

(1405—1433)

戚继光抗倭(1563—1567)

隆庆和议 (1571)

葡骗租澳门(1548)

荷、西占台湾南、北(1624-1627)

三、内陆边疆与明清易代

对西藏、女真的管理

对蒙古的的防御

清军入关(1644)

危机

机遇

庙号 皇帝原名 在位时间 年号

明太祖 朱元璋 1328-1398 洪武

明惠帝 朱允炆 1399-1402 建文

明成祖 朱棣 1403-1424 永乐

明仁宗 朱高炽 1425 洪熙

明宣宗 朱瞻基 1426-1435 宣德

明英宗 朱祁镇 1436-1449 正统

明代宗 朱祁钰 1450-1457 景泰

明英宗 朱祁镇 1457-1464 天顺

明宪宗 朱见深 1465-1487 成化

明孝宗 朱佑樘 1488-1505 弘治

明武宗 朱厚照 1505-1521 正德

明世宗 朱厚熜 1522-1566 嘉靖

明穆宗 朱载垕 1567-1572 隆庆

明神宗 朱翊钧 1573-1620 万历

明光宗 朱常洛 1620 泰昌

明熹宗 朱由校 1620--1627 天启

明思宗 朱由检 1627-1644 崇祯

废丞相

设内阁

一、明朝政治制度的变化

“土木堡之变”

明前期

明中后期

内阁权力大

宦官专权

二、海上交通与沿海形势

郑和下西洋

(1405—1433)

戚继光抗倭(1563—1567)

隆庆和议 (1571)

葡骗租澳门(1548)

荷、西占台湾南、北(1624-1627)

三、内陆边疆与明清易代

对西藏、女真的管理

对蒙古的的防御

清军入关(1644)

一、明朝专制的强化——变与不变

二、明朝的边疆经略 ——稳与不稳

三、明朝的机遇与危机——见与不见

阅读书本P73-74页,找出明朝治理内陆边疆和海疆的政策和结果。

二、稳与不稳——明朝的边疆经略 (内疆与海疆)

明朝形势图 (1433年)

女真:

设奴儿干都司;

封授官号

蒙古:

修长城、战争 “土木堡之变”、和议、互市

乌斯藏:

册封僧俗首领法王、王等称号;

设行都指挥使司等机构,任用藏族上层人士进行管理

倭寇侵扰

葡获濠镜澳的租住权

荷、西占台湾

修长城、战争、和议、互市

恢复贸易,基本维持和平

册封女真部落首领、 设奴儿干都司

巩固统治

葡萄牙获得澳门居住权

册封僧俗首领;设行都指挥使司,委任藏族上层

巩固统治

战争(戚继光抗倭)

东南倭患基本解除

荷兰占据台湾

二、稳与不稳——明朝的边疆经略 (陆疆与海疆)

根据表格内容,概括明朝治理边疆的特点。

1.从政策来看,总体上侧重于陆疆治理,疏于海疆防御;陆疆治理的政策形式多样,注重笼络少数民族上层人士

2.从结果来看,总体上陆疆较为稳定,海疆受侵扰,倭寇和西方殖民者成为海防的新问题。P73学习聚焦

防御、保守

明代皇帝及官员治理的版图比8世纪以来任何本地王朝控制的领土更加广袤,它并入了西方人根据传统称之为中国本土的绝大部分。

——崔瑞德、牟复礼《剑桥中国明代史》下卷

①对中国版图的奠定具有重要意义。

②促进了边疆民族地区的经济开发及与内地的经济文化交流。

根据材料并结合所学,概括内陆边疆治理的对于统一多民族国家发展的意义。

根据两则材料分析倭寇为何而来?

从元朝起,日本海盗不时在我国东部沿海骚扰。明朝前期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

——《中外历史纲要》上P73

①明朝实行海禁政策

②商品经济发展,中日之间巨大贸易量和利润的诱惑

根据《筹海图编》记载,当时日本对中国商品的需求量很大,其中包括生丝、丝绵、棉布、绵绸、锦绣、红线、水银、针、铁锅、瓷器、钱币、药材等等。如此巨大的一个市场,如此巨大的利润(例如生丝运抵日本后,价格高达十倍),对商人的诱惑力之大可想而知,要想禁,是禁不止的。

——樊树志《国史十六讲》

庙号 皇帝原名 在位时间 年号

明太祖 朱元璋 1328-1398 洪武

明惠帝 朱允炆 1399-1402 建文

明成祖 朱棣 1403-1424 永乐

明仁宗 朱高炽 1425 洪熙

明宣宗 朱瞻基 1426-1435 宣德

明英宗 朱祁镇 1436-1449 正统

明代宗 朱祁钰 1450-1457 景泰

明英宗 朱祁镇 1457-1464 天顺

明宪宗 朱见深 1465-1487 成化

明孝宗 朱佑樘 1488-1505 弘治

明武宗 朱厚照 1505-1521 正德

明世宗 朱厚熜 1522-1566 嘉靖

明穆宗 朱载垕 1567-1572 隆庆

明神宗 朱翊钧 1573-1620 万历

明光宗 朱常洛 1620 泰昌

明熹宗 朱由校 1620--1627 天启

明思宗 朱由检 1627-1644 崇祯

废丞相

设内阁

一、明朝政治制度的变化

“土木堡之变”

明前期

明中后期

内阁权力大

宦官专权

二、海上交通与沿海形势

郑和下西洋

(1405—1433)

戚继光抗倭(1563—1567)

隆庆和议 (1571)

葡骗租澳门(1548)

荷、西占台湾南、北(1624-1627)

三、内陆边疆与明清易代

对西藏、女真的管理

对蒙古的的防御

清军入关(1644)

危机

机遇

日本与周边其他国家一样,与明朝维系着朝贡贸易……宁波“争贡”事件,给明朝内部主张严厉实行海禁政策的官僚找到了一个口实“祸起市舶”,礼部便贸然关闭了宁波的市舶司。根据《筹海图编》记载,当时日本对中国商品的需求量很大,其中包括生丝、丝绵、棉布、绵绸、锦绣、红线、水银、针、铁锅、瓷器、钱币、药材等等。如此巨大的一个市场,如此巨大的利润(例如生丝运抵日本后,价格高达十倍),对商人的诱惑力之大可想而知,要想禁,是禁不止的。

——樊树志《国史十六讲》

葡萄牙为何而来?

葡萄牙入侵的手段和路线有何变化?

明廷采取的对策又有何不同?

1511年,葡萄牙占马来西亚半岛的满剌加(今马六甲),控制南洋贸易。

1517年,葡萄牙派人率舰8艘和使者至广东屯门岛,要求前往广州,遭官吏拒绝后,强行驶入广州。其时留据屯门岛的葡萄牙人 “盖房树栅,恃火铳自固”。

1521年,广东海道副使汪钛组织军民一举收复屯门岛。葡转而骚扰福建、浙江沿海。

1548年,明军于浙江宁波击退葡萄牙殖民势力,杀伤数百人,焚毁大小战舰77艘。

1487年,葡萄牙航海家迪亚士从里斯本出发,沿非洲西海岸驶去,发现了“好望角”。

1497年,葡萄牙人达·伽马由里斯本启航,到达了印度。

1553年,欺骗贿赂广东海道广东海道副使汪柏,诡称商船遭遇风暴,获准于澳门搭棚栖息,晾晒货物。后因地方官吏和朝廷腐败姑息,殖民者逐渐筑室聚众,扩展土地,并借口防御荷兰人人侵,公然建筑城墙、炮台,设置官署。

新航路开辟后,殖民扩张,扩大贸易范围

由强行占据广东屯门岛、广州到武力骚扰福建浙江到骗占澳门

从拒绝到武力击退到允许

明廷允许葡人租借澳门,是对葡萄牙殖民者侵略本性认识不足,而视北方民族为主要威胁,实行以防北方民族为主这一民族政策的结果。明朝花费大量的人力、物力,在东起鸭绿江、西至嘉峪关的漫长边境上,相继设置……九个边镇。

——刘科学《从明朝中后期的民族政策看葡萄牙殖民者窃占澳门的原因》

根据两则材料,分析葡萄牙骗取澳门租住权的原因。

腐败姑息;对葡的侵略本性认识不足;视北方民族主要威胁

机会?

航海家 郑和 哥伦布 达·伽马

范围 到达美洲 绕过好望角,到达印度

时间 1492~1504年 1497~1498年

次数 4次 1次

人数 1 000~1 500人 160人

船数 17艘 4艘

(一说3艘)

船只 大小 旗舰100吨,长24.5米,宽6米 120吨、100吨、50吨

郑和下西洋是世界历史上规模空前的远洋航行(航海史上的壮举)

大大领先于半个世纪后的欧洲航海家的航行。

远至非东、红海

1405~1433

7次

27 800人

大号宝船63艘

(共计百余艘)

长151.8米,宽61.6米

三、明朝的机遇与危机——见与不见

在15世纪葡萄牙航海家发明之前,这些中国船在世界上是无以伦比的,所到之地的统治者都对之肃然起敬。如果坚持下去的话,中国人的力量能够使中国成为名副其实的全球文明世界的‘中央之国’。

——汤恩比《人类与大地母亲》

四夷率土归王命,都来朝大明。

万邦千国皆归正,现帝廷,朝仁圣。

天陛班列众公卿,齐声歌太平。

——永乐十八年(1420年)在明朝宫廷宴请各国使节的宴会

根据两则材料和所学知识(书本P73-74和同学们整理的时间轴),你认为汤因比的观点是否有道理?

目的:“耀兵异域,出示中国之富强”

消极影响:带来较大的财政负担

明朝在稳固内陆边疆,推动统一多民族国家发展的同时,坚持侧重处理边疆民族关系,而忽视西方殖民者的侵略本质。即使曾有机遇,但因在对外方面持有的天朝上国心态、闭关自守的政策,使其在世界发展趋势变动的大背景下面临了危机。

二、教学过程建议

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

一、康雍乾时期的君主专制

盛世、奏折制度、军机处、文字狱

二、疆域的奠定

收复台湾、雅克萨之战《尼布楚条约》、

对蒙古、新疆、西藏的治理

三、统治危机的初显

人口膨胀、资源危机、农民起义、闭关自守

二、教学过程建议

发展:农业(新作物传入、农产品商品化程度提高)

手工业(出现资本主义萌芽)

商业(白银、商帮、工商业事业)

局限:小农经济占主导

专制统治

陆王心学:隐含一定的平等和叛逆色彩

明后期李贽:提倡个性自由

明末清初三位思想家:反对君主专制、提倡工商皆本

四大小说、昆曲、京剧

总结性的科技著作、西学东渐

第15课 明至清中叶的经济与文化

一、社会经济的发展与局限

二、思想领域的变化

三、小说与戏曲

四、科技

本专题有两个学习要点:一是认识明清时期统一多民族国家版图奠定的意义,二是认识明清时期中国社会(经济、文化领域)的变化和面临的危机。就后者来说,我们的强调有两个指向:一是明清时期的中国出现了许多重大的社会变化,特别是16世纪以来的变化,在许多方面一直影响到了现代社会;二是这些变化是与这一时期的世界变化同步,甚至是后者的组成部分。

——《普通高中历史课程标准解读》(2017年2020年修订)P80--81

明清之际中国在经济和政治方面出现的新思想是很重要的,如果按照这种思路发展下去,则可以有助于中国走向现代化的目标。可惜统治中国的满族人以落后的少数民族入主政权,把大量的精力用来防止汉人反抗,在政治思想领域实行了空前的镇压与控制,学界遂转向乾嘉考据,知识分子走上了纯学术的道路,而事工之学未能发展。

——马克垚《世界文明史》第445页

二、教学过程建议

发展:农业(新作物传入、农产品商品化程度提高)

手工业(出现资本主义萌芽)

商业(白银、商帮、工商业市镇)

局限:小农经济占主导

专制统治

陆王心学:隐含一定的平等和叛逆色彩

明后期李贽:提倡个性自由

明末清初三位思想家:反对君主专制、提倡工商皆本

四大小说、昆曲、京剧

总结性的科技著作、西学东渐

第15课 明至清中叶的经济与文化

一、社会经济的发展与局限

二、思想领域的变化

三、小说与戏曲

四、科技

发展并与世界潮流同步

阻碍

商品经济空前繁荣

社会转型困局

商品经济基础脆弱

启蒙思潮萌发涌动

通俗文学异彩纷呈

社会转型曙光

小农经济仍占主导

专制政权统治强化

推

动

阻

碍

明清社会转型的曙光与困局

——明清的经济与文化

谢谢大家

敬请指正

新课导入

【 设计意图】展示《姑苏繁华图》的图片,激发学生对于古代城市风俗画卷的兴趣,从《清明上河图》中的北宋都城汴京到《姑苏繁华图》中的清代著名工商业城市苏州,感受经济重心的南移、城市功能的转变,感受时代变迁。

清代城市苏州

北宋都城汴京

《清明上河图》

《姑苏繁华图》

清代城市苏州

北宋都城汴京

《清明上河图》

《姑苏繁华图》

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第一篇

览繁华姑苏,品画卷创作背景

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第二篇

赏繁华盛景,悟时代进步曙光

【设计意图】通过一户农家从事家庭棉纺织劳作的场景,学生深入观察画卷细节,结合文字史料,认识家庭手工业商品化程度提高,传统自然经济趋于松弛。初步培养学生图文互证意识。

材料:“匹夫匹妇,五口之家,日织一匹,赢钱百文。”

——《嘉定县志》卷八《土产》

思考:苏州农村的经济结构发生了怎样的变化?

山前村

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

——自然经济趋于松弛

通过解读染坊的经营方式,认识苏州城内棉纺织加工业的发达,以及新兴经营方式手工工场和雇佣劳动力市场的出现。

材料:“染坊罢而染工散者数千人……此皆自食其力之良民也”。

——《明神宗实录》卷

思考:“染坊”的经营方式有何特点?“染坊”与“染工”之间是什么关系?

染坊

苏州城

【设计意图】

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

引导学生观察画卷中集中的布行,理清棉布从生产到加工再到销售的脉络,感知苏州棉布贸易的繁盛。

苏州城

【设计意图】

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

——商品经济空前繁荣

【设计意图】引入徽商主导苏州棉布贸易的活动,学生通过材料探究,认识地域商帮形成、大额长途贸易发展,通过徽商经商路线图强化时空观念。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

材料:“清代江南棉布字号基本上集中在苏州,且绝大部分系徽商所开,其中徽州汪氏益美字号一年销布百万匹,益美布遍行天下,滇南漠北,无地不以益美为美。”

——范金民《清代苏州城市工商繁荣的写照——<姑苏繁华图>》

经济视角下的苏州

思考:苏州棉布经营的情况折射出商业领域的哪些新现象?

——商品经济空前繁荣

【设计意图】学生通过解读苏州棉布远销海外的材料,深挖历史细节,与同时期的世界局势相联系,形成历史解释,拓展历史视野,认识明清时期商帮和棉纺织品成为中国参与世界市场的推动力。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

材料: 明清时期,苏州之所以有如此丰富的商品经济,与海外市场的开辟不无关系。苏州海外市场开辟,靠的是汪直这些徽州人,他们将棉织品等走私贸易做到日本、东南亚、甚至欧洲。 ——唐力行《结缘江南》

材料: 早在乾隆初年,东印度公司每年贩运到英国本土的苏松棉布在两万匹以上,当时英国士绅的时髦服装是中国苏松所产紫花布缝制的。

——《论明末清初苏松地区的棉纺织手工业》

思考:苏州棉布跟随徽商足迹遍行天下,如何理解“天下”的深层内涵?

——商品经济空前繁荣

【设计意图】引导学生对经济视角下的苏州进行小结,认识到棉纺织业作为纽带,连接着农村和城市、国内市场和国际市场。突破本课第一大重点。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

自然经济趋于松弛

商品经济空前繁荣

棉纺织业

农村

城市

国内市场

国际市场

“吴中缙绅士大夫多以货殖为急,以求富为务。”

——黄省曾《吴风录》

“盛泽丝绸业居各业之冠,收入丰裕,且其交易集中在上午,下午二时后即已“下庄”落市,从业人员有较多的余暇。”

——李炳华主编《盛泽镇志》

思考:在商品经济繁盛的影响之下,社会风尚发生了怎样的变化?

【设计意图】引导学生思考商品经济繁荣、物质生活改善与娱乐文化需求之间的联系,加深对于唯物史观中经济基础决定上层建筑的理解,为讲解明清文化领域的革新做铺垫。

【设计意图】学生通过观察众多市民围看戏曲的场景,深入理解戏曲贴近民众的突出特征,辅以文字材料,理解明清时期文学艺术形式的转变,正统文学逐渐衰落,通俗文化大放异彩。突破本课第二大重点。

材料:明清时代的文学作品从原来只是面向少数文人士大夫向面向广大民众的方向转变,反映平民生活的文学作品取代了雅致的诗文,成为中国文学的正宗。

——《明清主流文学世俗性举隅》

思考:明清时期的文学艺术发生了怎样的转变?

春台社戏

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

作者 作品 体裁

汤显祖 《牡丹亭》

戏曲

孔尚任 《桃花扇》 施耐庵 《水浒传》

小说

罗贯中 《三国演义》 吴承恩 《西游记》 曹雪芹 《红楼梦》 吴敬梓 《儒林外史》 文化视角下的苏州

——正统文学渐趋衰落 通俗文化异彩纷呈

【设计意图】回归教材子目,学生以表格的形式落实基础知识,引导学生领悟明清思想在伦理观、经济观、政治观方面反叛传统的特征,进一步提升总结归纳的能力。突破本课第三大重点。

代表人物 思想主张

王守仁 “致良知”、以内心为准则

李贽 提倡个性自由、否定传统伦理道德

黄宗羲 抨击君主专制、“工商皆本”

顾炎武、王夫之 批判高度集权的政治体制

【思考】进步思想家们从哪些方面对传统思想提出了挑战?

顾炎武

1613—1682

苏州昆山人

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

思想视角下的苏州

——传统观念遭受冲击 启蒙思想萌发涌动

【设计意图】对苏州经济、思想和文化领域孕育的新因素进行小结,并通过学术观点正式引入“社会转型”这一专业术语,再次强化本课重点。

经济

思想

文化

商品经济空前繁荣

启蒙思想萌发涌动

通俗文化异彩纷呈

自然经济趋于松弛

传统观念遭受冲击

正统文学走向衰落

新

旧

转

型

“ 明清时期是中国古代历史上一个重要的社会转型时期,明清社会在诸多领域都出现了巨大的变化。

——万明《晚明社会变迁的研究》

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

【设计意图】学生通过图文史料加深对于苏州繁华的印象,随即引出关于繁华“梦境”的学者观点,激发学生思维碰撞,通过开放性探究,引导学生用批判性思维审视《姑苏繁华图》。

“当日地陷东南,这东南一隅有处曰姑苏,有城曰阊门者, 最是红尘中一二等富贵风流之地。”

——《红楼梦》

“即或今之国人,读着关于昔日百万人口大都会‘繁华’的载述,恐怕也多少会跟着坠入‘梦境’。这些描述是不是全面,会造成怎样的错觉,似乎都无暇顾及。”

——王家范《中国历史通论》

【探究】

苏州的繁华可能会是“梦境”和“错觉”吗?

阊门

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第三篇

探繁华梦境,析社会转型困局

“臣幸遭逢之盛,图写太平,为盛世滋生图一卷。”

——宫廷画家徐扬

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

【设计意图】再次回归画作本身,聚焦画家人生经历,引导学生感悟画卷创作折射出来的专制统治的强化,突破本课第一大难点。

恭谢皇恩

转型困局之一:专制统治的强化

苏州府试场景

状元之乡

状元糕

三场名笔

状元考具

考具

吴中天府

天开文运

【设计意图】以矛盾情境冲击学生既有认知,感悟苏州科举兴盛背后根深蒂固的传统思想,强化历史解释素养的渗透。突破本课第二大难点。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

试卷

“缙绅家非奕业科第,富贵难于长守。”

——(明)王士性《广志铎 》卷四

“徽州商人大量侨居外地,笃力经商,贾而好儒,多希望子弟能够通过科举考试步入仕途。”

——《论明清徽州家谱编修与徽商的互动》

【思考】

为何经济空前繁荣的苏州,传统科举空前兴盛?

转型困局之二:传统思想的束缚

【设计意图】引入同一时期英国棉纺织业技术革新,与中国商人通过科举来“守”住财富形成强烈反差,学生通过东西方对比加深对于时代危机的理解。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

珍妮纺纱机

表格来源:人民版高中历史必修二第93页

《姑苏繁华图》绘成于1759年

织

+

【设计意图】与本课第一环节前后呼应,个体农耕与个体小商品生产的牢固结合使得农村商品经济基础薄弱,传统自然经济结构依旧占据主导。突破本课第三大难点。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

“农暇之时,所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

——《康熙松江府志》

思考:苏州农村的家庭棉纺织生产在经济生活中占据怎样的地位?

耕

转型困局之三:小农经济的局限

经济基础

商品经济空前繁荣

社会转型困局

商品经济基础脆弱

上层建筑

启蒙思潮萌发涌动

通俗文学异彩纷呈

社会转型曙光

传统思想观念束缚

专制政权统治强化

推

动

阻

碍

【设计意图】引导学生利用唯物史观对本课所学进行回顾,回扣教材关键核心结论,

理解商品经济发展对社会进步的推动作用,但传统的政治体制、思想观念和经济结构却阻碍着社会成功转型。加深学生对于社会转型困局的多元化理解。

明清经济与文化

【设计意图】呼应导入,主旨升华。《姑苏繁华图》既歌颂繁华盛世,也暗含“盛世危言”。揭示古代苏州的衰落与近代上海的崛起,暗示国运兴衰与历史更迭。从明清苏州的繁盛与危机推及当下时代的转型,强化危机意识,达到以史鉴今的目标。

课堂结尾

“在封闭时期,苏州必成为上海的向往。 一经开放,上海必越苏州而上。”

古代苏州

近代上海

清代长三角地区城镇发展轴演变图

——来源:成都市2020届高中毕业班二诊文综历史试题

苏州

上海

欢歌在今日

人世即天堂

新课导入

清代城市苏州

北宋都城汴京

《清明上河图》

《姑苏繁华图》

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第一篇

览繁华姑苏,品画卷创作背景

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第二篇

赏繁华盛景,悟时代进步曙光

【设计意图】通过一户农家从事家庭棉纺织劳作的场景,学生深入观察画卷细节,结合文字史料,认识家庭手工业商品化程度提高,传统自然经济趋于松弛。初步培养学生图文互证意识。

材料:“匹夫匹妇,五口之家,日织一匹,赢钱百文。”

——《嘉定县志》卷八《土产》

思考:苏州农村的经济结构发生了怎样的变化?

山前村

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

——自然经济趋于松弛

通过解读染坊的经营方式,认识苏州城内棉纺织加工业的发达,以及新兴经营方式手工工场和雇佣劳动力市场的出现。

材料:“染坊罢而染工散者数千人……此皆自食其力之良民也”。

——《明神宗实录》卷

思考:“染坊”的经营方式有何特点?“染坊”与“染工”之间是什么关系?

染坊

苏州城

【设计意图】

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

引导学生观察画卷中集中的布行,理清棉布从生产到加工再到销售的脉络,感知苏州棉布贸易的繁盛。

苏州城

【设计意图】

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

——商品经济空前繁荣

【设计意图】引入徽商主导苏州棉布贸易的活动,学生通过材料探究,认识地域商帮形成、大额长途贸易发展,通过徽商经商路线图强化时空观念。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

材料:“清代江南棉布字号基本上集中在苏州,且绝大部分系徽商所开,其中徽州汪氏益美字号一年销布百万匹,益美布遍行天下,滇南漠北,无地不以益美为美。”

——范金民《清代苏州城市工商繁荣的写照——<姑苏繁华图>》

经济视角下的苏州

思考:苏州棉布经营的情况折射出商业领域的哪些新现象?

——商品经济空前繁荣

【设计意图】学生通过解读苏州棉布远销海外的材料,深挖历史细节,与同时期的世界局势相联系,形成历史解释,拓展历史视野,认识明清时期商帮和棉纺织品成为中国参与世界市场的推动力。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

材料: 明清时期,苏州之所以有如此丰富的商品经济,与海外市场的开辟不无关系。苏州海外市场开辟,靠的是汪直这些徽州人,他们将棉织品等走私贸易做到日本、东南亚、甚至欧洲。 ——唐力行《结缘江南》

材料: 早在乾隆初年,东印度公司每年贩运到英国本土的苏松棉布在两万匹以上,当时英国士绅的时髦服装是中国苏松所产紫花布缝制的。

——《论明末清初苏松地区的棉纺织手工业》

思考:苏州棉布跟随徽商足迹遍行天下,如何理解“天下”的深层内涵?

——商品经济空前繁荣

【设计意图】引导学生对经济视角下的苏州进行小结,认识到棉纺织业作为纽带,连接着农村和城市、国内市场和国际市场。突破本课第一大重点。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

自然经济趋于松弛

商品经济空前繁荣

棉纺织业

农村

城市

国内市场

国际市场

“吴中缙绅士大夫多以货殖为急,以求富为务。”

——黄省曾《吴风录》

“盛泽丝绸业居各业之冠,收入丰裕,且其交易集中在上午,下午二时后即已“下庄”落市,从业人员有较多的余暇。”

——李炳华主编《盛泽镇志》

思考:在商品经济繁盛的影响之下,社会风尚发生了怎样的变化?

【设计意图】引导学生思考商品经济繁荣、物质生活改善与娱乐文化需求之间的联系,加深对于唯物史观中经济基础决定上层建筑的理解,为讲解明清文化领域的革新做铺垫。

【设计意图】学生通过观察众多市民围看戏曲的场景,深入理解戏曲贴近民众的突出特征,辅以文字材料,理解明清时期文学艺术形式的转变,正统文学逐渐衰落,通俗文化大放异彩。突破本课第二大重点。

材料:明清时代的文学作品从原来只是面向少数文人士大夫向面向广大民众的方向转变,反映平民生活的文学作品取代了雅致的诗文,成为中国文学的正宗。

——《明清主流文学世俗性举隅》

思考:明清时期的文学艺术发生了怎样的转变?

春台社戏

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

作者 作品 体裁

汤显祖 《牡丹亭》

戏曲

孔尚任 《桃花扇》 施耐庵 《水浒传》

小说

罗贯中 《三国演义》 吴承恩 《西游记》 曹雪芹 《红楼梦》 吴敬梓 《儒林外史》 文化视角下的苏州

——正统文学渐趋衰落 通俗文化异彩纷呈

【设计意图】回归教材子目,学生以表格的形式落实基础知识,引导学生领悟明清思想在伦理观、经济观、政治观方面反叛传统的特征,进一步提升总结归纳的能力。突破本课第三大重点。

代表人物 思想主张

王守仁 “致良知”、以内心为准则

李贽 提倡个性自由、否定传统伦理道德

黄宗羲 抨击君主专制、“工商皆本”

顾炎武、王夫之 批判高度集权的政治体制

【思考】进步思想家们从哪些方面对传统思想提出了挑战?

顾炎武

1613—1682

苏州昆山人

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

思想视角下的苏州

——传统观念遭受冲击 启蒙思想萌发涌动

【设计意图】对苏州经济、思想和文化领域孕育的新因素进行小结,并通过学术观点正式引入“社会转型”这一专业术语,再次强化本课重点。

经济

思想

文化

商品经济空前繁荣

启蒙思想萌发涌动

通俗文化异彩纷呈

自然经济趋于松弛

传统观念遭受冲击

正统文学走向衰落

新

旧

转

型

“ 明清时期是中国古代历史上一个重要的社会转型时期,明清社会在诸多领域都出现了巨大的变化。

——万明《晚明社会变迁的研究》

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

【设计意图】学生通过图文史料加深对于苏州繁华的印象,随即引出关于繁华“梦境”的学者观点,激发学生思维碰撞,通过开放性探究,引导学生用批判性思维审视《姑苏繁华图》。

“当日地陷东南,这东南一隅有处曰姑苏,有城曰阊门者, 最是红尘中一二等富贵风流之地。”

——《红楼梦》

“即或今之国人,读着关于昔日百万人口大都会‘繁华’的载述,恐怕也多少会跟着坠入‘梦境’。这些描述是不是全面,会造成怎样的错觉,似乎都无暇顾及。”

——王家范《中国历史通论》

【探究】

苏州的繁华可能会是“梦境”和“错觉”吗?

阊门

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第三篇

探繁华梦境,析社会转型困局

“臣幸遭逢之盛,图写太平,为盛世滋生图一卷。”

——宫廷画家徐扬

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

【设计意图】再次回归画作本身,聚焦画家人生经历,引导学生感悟画卷创作折射出来的专制统治的强化,突破本课第一大难点。

恭谢皇恩

转型困局之一:专制统治的强化

苏州府试场景

状元之乡

状元糕

三场名笔

状元考具

考具

吴中天府

天开文运

【设计意图】以矛盾情境冲击学生既有认知,感悟苏州科举兴盛背后根深蒂固的传统思想,强化历史解释素养的渗透。突破本课第二大难点。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

试卷

“缙绅家非奕业科第,富贵难于长守。”

——(明)王士性《广志铎 》卷四

“徽州商人大量侨居外地,笃力经商,贾而好儒,多希望子弟能够通过科举考试步入仕途。”

——《论明清徽州家谱编修与徽商的互动》

【思考】

为何经济空前繁荣的苏州,传统科举空前兴盛?

转型困局之二:传统思想的束缚

【设计意图】引入同一时期英国棉纺织业技术革新,与中国商人通过科举来“守”住财富形成强烈反差,学生通过东西方对比加深对于时代危机的理解。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

珍妮纺纱机

表格来源:人民版高中历史必修二第93页

《姑苏繁华图》绘成于1759年

织

+

【设计意图】与本课第一环节前后呼应,个体农耕与个体小商品生产的牢固结合使得农村商品经济基础薄弱,传统自然经济结构依旧占据主导。突破本课第三大难点。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

“农暇之时,所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

——《康熙松江府志》

思考:苏州农村的家庭棉纺织生产在经济生活中占据怎样的地位?

耕

转型困局之三:小农经济的局限

经济基础

商品经济空前繁荣

社会转型困局

商品经济基础脆弱

上层建筑

启蒙思潮萌发涌动

通俗文学异彩纷呈

社会转型曙光

传统思想观念束缚

专制政权统治强化

推

动

阻

碍

【设计意图】引导学生利用唯物史观对本课所学进行回顾,回扣教材关键核心结论,

理解商品经济发展对社会进步的推动作用,但传统的政治体制、思想观念和经济结构却阻碍着社会成功转型。加深学生对于社会转型困局的多元化理解。

明清经济与文化

【设计意图】呼应导入,主旨升华。《姑苏繁华图》既歌颂繁华盛世,也暗含“盛世危言”。揭示古代苏州的衰落与近代上海的崛起,暗示国运兴衰与历史更迭。从明清苏州的繁盛与危机推及当下时代的转型,强化危机意识,达到以史鉴今的目标。

课堂结尾

“在封闭时期,苏州必成为上海的向往。 一经开放,上海必越苏州而上。”

古代苏州

近代上海

清代长三角地区城镇发展轴演变图

——来源:成都市2020届高中毕业班二诊文综历史试题

苏州

上海

欢歌在今日

人世即天堂

希腊语铭文

碑座

科林斯式

柱头

猜一猜:这一批文物是从哪一地区出土的?

赫尔墨斯柱

位于中亚的阿伊哈努姆为何会出现带有鲜明古希腊特征的文物?

20 世纪60年代由法国考古队在阿富汗东北部的阿姆河上游地区发现的一座古代城市遗址。

一、一次十年的战争(亚历山大远征)

BC359

BC336

BC334

BC324

BC323

BC301

BC30

腓力二世当政改革,确立希腊霸主地位

腓力二世去世,20岁的亚历山大继位

亚历山大十年东征,亚历山大帝国

亚历山大染疟疾去世

各地纷争,拥兵自立

分裂为托勒密埃及、塞琉古王国和马其顿王国

托勒密埃及被罗马征服

希腊化时代

亚历山大帝国真正统一的时间仅有10年,何以把希腊文化传播到各地,并能延续300年?

希腊城市底比斯被夷为平地

腓尼基名城推罗大屠杀

波斯波利斯

遭到劫掠

“希腊化”一词源于希腊语,意思是“仿效希腊”。描绘这一时代的一个很恰当的说法就是,它是把希腊的文化和思想传播到东方非希腊世界的一个时代。

——[美]杰克逊·J·斯皮瓦格尔著

董仲瑜等译《西方文明简史(第四版)上》

阅读书本P61—P62并结合地图信息,你认为亚历山大远征会对文化产生什么影响?

亚历山大远征军主要由马其顿人和希腊人雇佣兵组成,亚历山大在东方的远征中至少留下了36000名希腊雇佣兵,让他们在各处定居下来。他们都是希腊文明的载体。东征中海油许多随军学者,包括工程师、地理学家、测绘师、哲学家、历史学家、艺术家等,他们沿途搜集了大量东方各国的政治、经济以及民情风俗方面的资料,他们与当地人交流来往,使东西方文化互相补充。

—— 李丽玲:《浅析亚历山大统治政策与希腊化文明的形成》,载《绥化学院学报》2010年第6期

根据材料,分析亚历山大远征军的人员构成有的特点。

来源:主要来自马其顿和希腊

职业:涉及各个文化领域

根据材料,分析这样的特点对文化的影响。

他们将希腊文化传播到东方,同时也吸收学习东方文化,使东西方文明发生了一次大规模的交融冲撞。

二、一场空前的集体婚礼

亚历山大统治下的东西方之间的融合仍旧非常困难 ……回到苏撒,为进一步笼络被征服者,亚历山大娶了大流士的女儿为妻(亚历山大的另一位妻子是巴克特里亚公主克罗珊娜);然后又举行了盛大的婚礼仪式,由他主持让许多马其顿的将领也都娶了波斯贵族的女儿。同日参加婚礼的竟达一万对之多。这就是著名的“东西方联姻”。在结婚典礼上,亚历山大郑重宣布:马其顿人与亚洲女子结婚可以享受免税权利。他还亲自馈赠给他们许多礼物以示鼓励。

——[英]J.M.罗伯茨 O.A.维斯塔德 著 陈恒 贾斐等译《企鹅全球史:古典时代》

根据材料,分析亚历山大此举的目的及由此产生的影响。

结合教材P62 内容,简述亚历山大为加强统治还采取了哪些措施。

1.在埃及,自称法老之子。

2.在波斯,以波斯帝国正统人自居,沿用波斯帝国制度,任用波斯人为官员;

穿波斯服装,推广波斯礼仪; 以马其顿的方式训练波斯士兵。

教材P62页亚历山大的统治政策:以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化

穿着波斯服饰的亚历山大

三、一批新兴的城市

亚历山大及其继承者在东方的土地上建立了300多座…城市。

——赵林《西方文化概论》

公元前275年的希腊化世界

三、一批新兴的城市

阿伊哈努姆古城的建筑布局

雅典城市平面示意图(选必二P57)

根据示意图,分析两座古城布局的相同点,并说明阿伊哈努姆布局的特点及其原因。

希腊人和马其顿人垄断了高级官职,成为希腊化各国的统治阶级。作为殖民者,他们生活于希腊风格的城市中,保持着希腊人的生活方式。P62

该城具有明显的希腊式城市特征。

亚历山大及其继承者在东方的土地上建立了300多座希腊城市。

——赵林《西方文化概论》

亚历山大里亚缪斯宫

亚历山大里亚

请结合书本P62页相关内容,简要介绍亚历山大里亚和缪斯宫的由来。

亚历山大城由亚历山大规划修建,特勒密占据埃及后,成为埃及都城,并成为新的希腊文化中心。

托勒密埃及鼓励文化发展,修建缪斯宫。教材p62

缪斯宫顾名思义是供奉缪斯女神的神庙,缪斯女神,是一系列掌管艺术与科学的神,包括诗歌与舞蹈,也包括几何学和天文学。亚历山大城的缪斯宫其实是一座大型研究院,里有工作室、演讲室、解剖室、动物园和天文台,另外亚历山大城还兴建了大型图书馆,号称藏书50万卷。图书馆博物馆是地中海地区的学术中心。

——胡翌霖《亚历山大城的缪斯宫 》

亚历山大真正统治的时间仅有10年,何以把希腊文化传播到各地,并能延续300年?

教材p62

亚历山大真正统治的时间仅有10年,何以把希腊文化传播到各地,并能延续300年?

亚历山大远征军的特点

来源:主要来自马其顿和希腊

职业:涉及各个文化领域

亚历山大的统治政策

1.在埃及,自称法老之子。

2.在波斯,以波斯帝国正统人自居,沿用波斯帝国制度,任用波斯人为官员;穿波斯服装,推广波斯礼仪;以马其顿的方式训练波斯士兵。

亚历山大及其继承者建立了300多座希腊城市;希腊人和马其顿人垄断了高级官职,保持推广希腊文化P62

“希腊化”一词源于希腊语,意思是“仿效希腊”。描绘这一时代的一个很恰当的说法就是,它是把希腊的文化和思想传播到东方非希腊世界的一个时代。

——[美]杰克逊·J·斯皮瓦格尔著

董仲瑜等译《西方文明简史(第四版)上》

是否准确?

学习聚焦:希腊化时代的文化是希腊文化与西亚、北非等地的文化相互相互影响的产物。

缪斯宫顾名思义是供奉缪斯女神的神庙,缪斯女神,是一系列掌管艺术与科学的神,包括诗歌与舞蹈,也包括几何学和天文学。亚历山大城的缪斯宫其实是一座大型研究院,里有工作室、演讲室、解剖室、动物园和天文台,另外亚历山大城还兴建了大型图书馆,号称藏书50万卷。图书馆博物馆是地中海地区的学术中心。不仅收藏大量书籍,而且集中了一大批学者由国家供养,专门从事图书文献整理和自然科学研究工作。现在的古典著作大多是由这里的学者校勘分卷的,一些著名的科学家,如欧几里得、埃拉托色尼、阿基米德等都曾在亚历山大里亚进行过学术访问和研究。

——胡翌霖《亚历山大城的缪斯宫 》

根据材料并结合书本知识,简述希腊化时代文化中心发生的变化和取得的成就。

变化:文化中心东移

成就:1.系统整理和研究《荷马史诗》和古典希腊的悲剧、史学、地理学作品。

2.欧几里德总结已有成果编写出《几何原本》。 3.阿基米德提出了著名的物理学定理。

4.埃拉托斯提尼对地球周长作出了精确的计算。

5.对人体的神经系统及消化系统进行基础研究。 教材p63

三、教学过程建议

本单元可能遇到的教学困难

第12课 近代战争与西方文化的扩张

结构:第一子目 独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

第二子目 拿破仑战争后欧洲文化的重构

第三子目 欧洲殖民者的文化侵略

民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲普遍的政治诉求

欧洲殖民国家输出民主、自由、人权等价值观,被殖民者在接受外来文化的同时也努力保护传统文化,呈现出新的多样性。

独立战争前后的美国与拉丁美洲文化

独立战争前北美文化的特点

独立战争后北美文化的发展

拉美独立前的文化特点

拉美独立后的拉美文化的发展

对比异同

多样性

多样性

1.北美居民在种族、血统和宗教上具有多源性和多样性。教材P66

2.早期移民文化具有地方自治、勤俭务实、自由独立、开拓创新等精神。

教材P66

独立战争前美利坚民族与美利坚文化初步形成

3.欧洲、印第安和黑人在语言、饮食、服装等习俗方面相互融合和混合。教材P66

白人对黑人、和印第安人的种族歧视和优越感根深蒂固

独立战争前的美国文化特点

独立战争前的美国文化

1492 哥伦布发现美洲

1607 英国人在北美建立殖民地

1619 非洲黑人奴隶被贩卖至美洲

1620 欧洲移民达成《五月花号公约》

美国早期移民文化

具有地方自治、勤俭务实、自由独立、开拓创新等精神 教材P66

清教是基督教新教的派别之一,产生于16世纪的英国,反映了上升期资产阶级的意识形态。由于受英国国教的残酷迫害,1620年9月16日,在牧师布莱斯特率领下乘五月花号前往北美。在登陆普利茅斯前,即11月11日在船舱内主持制定一个共同遵守的《五月花号公约》,有41名自由的成年男子在上面签字。

根据时间轴和《五月花号公约》的内容,分析独立战争前北美居民和早期移民文化的特点。

北美居民:在种族、血统和宗教上具有多源性和多样性。教材P66

“我们这些签署人在上帝面前共同庄严立誓签约,自愿结为民众自治团体。为了使上述目地能得到更好的实施、维护和发展,将来不时依此而制定颁布,被认为是对这殖民地全体人民都最合适、最方便的法律、法规、条令、宪章和公职,我们都保证遵守和服从。”

——《五月花号公约》

1773 英国人已在北美建立13块殖民地

独立战争前的美国文化

那些年轻的边疆拓殖者采用长达大腿的绑腿,用印第安人的短裤取代原来的衬裤,他们还喜爱鹿皮装,因而得名“穿鹿皮装的人”。弗吉尼亚边远地区的年轻人很喜欢印第安人式样的服装,甚至穿着去教堂一些民兵也仿效印第安人武士的装束。在印第安人中从事“文明开化”的传教士,极力引导印第安人改穿白人的衬衣、外套、裤子和鞋。

——李剑鸣:《美国的奠基时代:1585-1775》

(1744年)在我经过各个殖民地时,我发现不同地区的人们在习俗和性格方面很少差别,只是在特许状、肤色、空气和政府方面,我看到了一些不同……至于教养和人文方面,他们也十分相似,只是大城镇的居民更开化一些,波士顿尤其如此。

——布里登博编:《绅士的游踪》,转引自李剑鸣:《美国的奠基时代:1585-1775》

根据两则材料和书本知识,分析独立战争前北美早期移民文化还具有什么特点。

欧洲、印第安和黑人在语言、饮食、服装等习俗方面相互融合和混合。教材P66

独立战争后的美国文化

人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。

为了保障这些权利,人类才在他们之间建立政府……当任何形式的政府损害这些权利时,人民有权更换和废除这一政府,以建立新政府。

——1776年《独立宣言》

美利坚民族与文化形成;独立自由、权力制衡原则成为美国政治文化的组成部分。教材p67

独立战争前的拉丁美洲文化

西班牙语和葡萄牙语成为主要语言;

种族融合现象普遍,形成等级分明的“混血社会”

根据图示和书本知识,简述拉丁美洲独立战争前种族与语言方面的概况。

独立战争前后的美洲文化

多元;白人、黑人、印第安人 融合较少 多元;白人、黑人、印第安人

融合较多

多源,但并不是混血社会 多源,混血社会

多种宗教 多种宗教;天主教是主要宗教,印第安人的多神崇拜仍存在

美式英语为主 拉丁语,印第安语

受欧洲意识形态影响,建立联邦制、共和国;实行权力制衡。 自由女神是重要文化符号 实行庄园黑人奴隶制,存在种族歧视 受欧洲意识形态影响,建立联邦制、共和国;考迪罗主义盛行。

拉丁舞是重要文化符号,

实行大庄园黑人奴隶制,存在种族歧视

【自主整理】阅读教材P66—67内容,完成下列表格。

根据表格,比较美国和拉丁美洲多样性的异同。

美国文化多样性的表现 拉丁美国文化多样化的表现

种族

血统

宗教

语言

政治文化

相同点:

①背景上:都受到外来移民的影响;深受宗教的影响;

②内容上:面临着争取民族独立的任务,并取得了较大的成果;存在着对黑人和印第安人的种族压迫和歧视。

不同点:

来源上:①美国文化是以西方基督教文化为主体,吸收各种族各地域文化构成的多元一体文化;

②拉丁美洲文化既包括外来文化,又保留了一部分本土文化传统。

特点上:①美国文化体现了西方资产阶级的自由、平等、人民主权等观念;

②拉丁美洲文化则体现了土著居民争取民族独立的要求。

影响上:①美国文化适应了资本主义发展的要求,有利于资产阶级民主政治的发展;

②拉丁美洲的资本主义发展缓慢,出现了拥有独裁权力的考迪罗。

三、教学过程建议

本单元可能遇到的教学困难

第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

结构:第一子目 一战与民族民主意识的觉醒

第二子目 二战与世界殖民体系的瓦解

第三子目 二战后新兴民族国家的文化发展

从整理理解上确立了民族自决原则与废除殖民主义的正义性

新城当地民族文化与西方文化相结合的新文化

谢谢大家

敬请指正

《中外历史纲要》上 第4单元

《明清中国版图的奠定与面临的挑战》

备课思考

目录

一

单元教学设计理念

教学过程建议

二

三

心得体会

一、心得体会

“进一步精选了学科内容,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”

——中华人民共和国教育部. 普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020年:4.

主题. 结构 . 情境

第一单元 从中华文明的起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第二单元 三国两晋南北朝的民族融合与隋唐统一多民族封建国家的发展

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

古代史

第五单元 晚晴时期的内忧外患与救亡图存

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

近代史

现代史

统一多民族国家的形成与发展

中华民族的屈辱与抗争

中华民族的复兴

中华民族共同体

二、单元教学设计理念

围绕主题

第四单元

要点:

(1)版图奠定

(2)面临挑战

统一多民族国家的形成与发展

中国历史的纵向来看:明清时期还是呈上升趋势

明清时期统一多民族国家的发展与危机

①

②

中外历史的横向比较来看:面临挑战、隐含危机

第13课 从明朝建立到清军入关

明朝政治制度的变化

海上交通与沿海形势

内陆边疆与明清易代

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

康雍乾时期的君主专制

疆域的奠定

统治危机的初显

第15课明至清中叶的经济与文化

社会经济的发展与局限

思想领域的变化

小说与戏曲

科技

第四单元

明清中国版图的奠定与面临的挑战

二、单元教学设计理念

三、教学过程建议

本单元可能遇到的教学困难

第13课 从明朝建立到清军入关

第一目:明朝政治制度的变化

第二目:海上交通与沿海形势

第三目:内陆边疆与明清易代

一、明朝政治制度的变化

1.废丞相

2.设内阁及其运行

3.宦官专权

1.郑和下西洋

2.倭寇侵扰和戚继光抗倭

二、海上交通和沿海形势

3.西方殖民者谝租澳门、占领台湾

1.对蒙古的措施

三、内陆边疆和明清易代

2.对西藏的措施

3.对东北的措施

4.明清易代

1.三个子目并列、孤立,单独个别讲都较为简单,但总感觉讲不透、讲不到位,因为子目间没有时序,历史发展的逻辑关系不明确,最终没有落脚点或是可围绕的一个核心。

2.如何围绕“发展与危机”这一单元主题整合内容,以突出世界形势变化的大背景下明清中国在发展的同时又隐含着危机?

3.倭寇与西方殖民者成为海防新问题这一块,书本讲述简单,几笔带过,如果简单地通过时间对照将之放在新航路开辟的背景之下,学生虽能记住,但总感觉不透彻,情境感不够,学生的体悟或是深度理解不够。

庙号 皇帝原名 在位时间 年号

明太祖 朱元璋 1328-1398 洪武

明惠帝 朱允炆 1399-1402 建文

明成祖 朱棣 1403-1424 永乐

明仁宗 朱高炽 1425 洪熙

明宣宗 朱瞻基 1426-1435 宣德

明英宗 朱祁镇 1436-1449 正统

明代宗 朱祁钰 1450-1457 景泰

明英宗 朱祁镇 1457-1464 天顺

明宪宗 朱见深 1465-1487 成化

明孝宗 朱佑樘 1488-1505 弘治

明武宗 朱厚照 1505-1521 正德

明世宗 朱厚熜 1522-1566 嘉靖

明穆宗 朱载垕 1567-1572 隆庆

明神宗 朱翊钧 1573-1620 万历

明光宗 朱常洛 1620 泰昌

明熹宗 朱由校 1620--1627 天启

明思宗 朱由检 1627-1644 崇祯

废丞相

设内阁

一、明朝政治制度的变化

“土木堡之变”

明前期

明中后期

内阁权力大

宦官专权

二、海上交通与沿海形势

郑和下西洋

(1405—1433)

戚继光抗倭(1563—1567)

隆庆和议 (1571)

葡骗租澳门(1548)

荷、西占台湾南、北(1624-1627)

三、内陆边疆与明清易代

对西藏、女真的管理

对蒙古的的防御

清军入关(1644)

危机

机遇

庙号 皇帝原名 在位时间 年号

明太祖 朱元璋 1328-1398 洪武

明惠帝 朱允炆 1399-1402 建文

明成祖 朱棣 1403-1424 永乐

明仁宗 朱高炽 1425 洪熙

明宣宗 朱瞻基 1426-1435 宣德

明英宗 朱祁镇 1436-1449 正统

明代宗 朱祁钰 1450-1457 景泰

明英宗 朱祁镇 1457-1464 天顺

明宪宗 朱见深 1465-1487 成化

明孝宗 朱佑樘 1488-1505 弘治

明武宗 朱厚照 1505-1521 正德

明世宗 朱厚熜 1522-1566 嘉靖

明穆宗 朱载垕 1567-1572 隆庆

明神宗 朱翊钧 1573-1620 万历

明光宗 朱常洛 1620 泰昌

明熹宗 朱由校 1620--1627 天启

明思宗 朱由检 1627-1644 崇祯

废丞相

设内阁

一、明朝政治制度的变化

“土木堡之变”

明前期

明中后期

内阁权力大

宦官专权

二、海上交通与沿海形势

郑和下西洋

(1405—1433)

戚继光抗倭(1563—1567)

隆庆和议 (1571)

葡骗租澳门(1548)

荷、西占台湾南、北(1624-1627)

三、内陆边疆与明清易代

对西藏、女真的管理

对蒙古的的防御

清军入关(1644)

一、明朝专制的强化——变与不变

二、明朝的边疆经略 ——稳与不稳

三、明朝的机遇与危机——见与不见

阅读书本P73-74页,找出明朝治理内陆边疆和海疆的政策和结果。

二、稳与不稳——明朝的边疆经略 (内疆与海疆)

明朝形势图 (1433年)

女真:

设奴儿干都司;

封授官号

蒙古:

修长城、战争 “土木堡之变”、和议、互市

乌斯藏:

册封僧俗首领法王、王等称号;

设行都指挥使司等机构,任用藏族上层人士进行管理

倭寇侵扰

葡获濠镜澳的租住权

荷、西占台湾

修长城、战争、和议、互市

恢复贸易,基本维持和平

册封女真部落首领、 设奴儿干都司

巩固统治

葡萄牙获得澳门居住权

册封僧俗首领;设行都指挥使司,委任藏族上层

巩固统治

战争(戚继光抗倭)

东南倭患基本解除

荷兰占据台湾

二、稳与不稳——明朝的边疆经略 (陆疆与海疆)

根据表格内容,概括明朝治理边疆的特点。

1.从政策来看,总体上侧重于陆疆治理,疏于海疆防御;陆疆治理的政策形式多样,注重笼络少数民族上层人士

2.从结果来看,总体上陆疆较为稳定,海疆受侵扰,倭寇和西方殖民者成为海防的新问题。P73学习聚焦

防御、保守

明代皇帝及官员治理的版图比8世纪以来任何本地王朝控制的领土更加广袤,它并入了西方人根据传统称之为中国本土的绝大部分。

——崔瑞德、牟复礼《剑桥中国明代史》下卷

①对中国版图的奠定具有重要意义。

②促进了边疆民族地区的经济开发及与内地的经济文化交流。

根据材料并结合所学,概括内陆边疆治理的对于统一多民族国家发展的意义。

根据两则材料分析倭寇为何而来?

从元朝起,日本海盗不时在我国东部沿海骚扰。明朝前期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

——《中外历史纲要》上P73

①明朝实行海禁政策

②商品经济发展,中日之间巨大贸易量和利润的诱惑

根据《筹海图编》记载,当时日本对中国商品的需求量很大,其中包括生丝、丝绵、棉布、绵绸、锦绣、红线、水银、针、铁锅、瓷器、钱币、药材等等。如此巨大的一个市场,如此巨大的利润(例如生丝运抵日本后,价格高达十倍),对商人的诱惑力之大可想而知,要想禁,是禁不止的。

——樊树志《国史十六讲》

庙号 皇帝原名 在位时间 年号

明太祖 朱元璋 1328-1398 洪武

明惠帝 朱允炆 1399-1402 建文

明成祖 朱棣 1403-1424 永乐

明仁宗 朱高炽 1425 洪熙

明宣宗 朱瞻基 1426-1435 宣德

明英宗 朱祁镇 1436-1449 正统

明代宗 朱祁钰 1450-1457 景泰

明英宗 朱祁镇 1457-1464 天顺

明宪宗 朱见深 1465-1487 成化

明孝宗 朱佑樘 1488-1505 弘治

明武宗 朱厚照 1505-1521 正德

明世宗 朱厚熜 1522-1566 嘉靖

明穆宗 朱载垕 1567-1572 隆庆

明神宗 朱翊钧 1573-1620 万历

明光宗 朱常洛 1620 泰昌

明熹宗 朱由校 1620--1627 天启

明思宗 朱由检 1627-1644 崇祯

废丞相

设内阁

一、明朝政治制度的变化

“土木堡之变”

明前期

明中后期

内阁权力大

宦官专权

二、海上交通与沿海形势

郑和下西洋

(1405—1433)

戚继光抗倭(1563—1567)

隆庆和议 (1571)

葡骗租澳门(1548)

荷、西占台湾南、北(1624-1627)

三、内陆边疆与明清易代

对西藏、女真的管理

对蒙古的的防御

清军入关(1644)

危机

机遇

日本与周边其他国家一样,与明朝维系着朝贡贸易……宁波“争贡”事件,给明朝内部主张严厉实行海禁政策的官僚找到了一个口实“祸起市舶”,礼部便贸然关闭了宁波的市舶司。根据《筹海图编》记载,当时日本对中国商品的需求量很大,其中包括生丝、丝绵、棉布、绵绸、锦绣、红线、水银、针、铁锅、瓷器、钱币、药材等等。如此巨大的一个市场,如此巨大的利润(例如生丝运抵日本后,价格高达十倍),对商人的诱惑力之大可想而知,要想禁,是禁不止的。

——樊树志《国史十六讲》

葡萄牙为何而来?

葡萄牙入侵的手段和路线有何变化?

明廷采取的对策又有何不同?

1511年,葡萄牙占马来西亚半岛的满剌加(今马六甲),控制南洋贸易。

1517年,葡萄牙派人率舰8艘和使者至广东屯门岛,要求前往广州,遭官吏拒绝后,强行驶入广州。其时留据屯门岛的葡萄牙人 “盖房树栅,恃火铳自固”。

1521年,广东海道副使汪钛组织军民一举收复屯门岛。葡转而骚扰福建、浙江沿海。

1548年,明军于浙江宁波击退葡萄牙殖民势力,杀伤数百人,焚毁大小战舰77艘。

1487年,葡萄牙航海家迪亚士从里斯本出发,沿非洲西海岸驶去,发现了“好望角”。

1497年,葡萄牙人达·伽马由里斯本启航,到达了印度。

1553年,欺骗贿赂广东海道广东海道副使汪柏,诡称商船遭遇风暴,获准于澳门搭棚栖息,晾晒货物。后因地方官吏和朝廷腐败姑息,殖民者逐渐筑室聚众,扩展土地,并借口防御荷兰人人侵,公然建筑城墙、炮台,设置官署。

新航路开辟后,殖民扩张,扩大贸易范围

由强行占据广东屯门岛、广州到武力骚扰福建浙江到骗占澳门

从拒绝到武力击退到允许

明廷允许葡人租借澳门,是对葡萄牙殖民者侵略本性认识不足,而视北方民族为主要威胁,实行以防北方民族为主这一民族政策的结果。明朝花费大量的人力、物力,在东起鸭绿江、西至嘉峪关的漫长边境上,相继设置……九个边镇。

——刘科学《从明朝中后期的民族政策看葡萄牙殖民者窃占澳门的原因》

根据两则材料,分析葡萄牙骗取澳门租住权的原因。

腐败姑息;对葡的侵略本性认识不足;视北方民族主要威胁

机会?

航海家 郑和 哥伦布 达·伽马

范围 到达美洲 绕过好望角,到达印度

时间 1492~1504年 1497~1498年

次数 4次 1次

人数 1 000~1 500人 160人

船数 17艘 4艘

(一说3艘)

船只 大小 旗舰100吨,长24.5米,宽6米 120吨、100吨、50吨

郑和下西洋是世界历史上规模空前的远洋航行(航海史上的壮举)

大大领先于半个世纪后的欧洲航海家的航行。

远至非东、红海

1405~1433

7次

27 800人

大号宝船63艘

(共计百余艘)

长151.8米,宽61.6米

三、明朝的机遇与危机——见与不见

在15世纪葡萄牙航海家发明之前,这些中国船在世界上是无以伦比的,所到之地的统治者都对之肃然起敬。如果坚持下去的话,中国人的力量能够使中国成为名副其实的全球文明世界的‘中央之国’。

——汤恩比《人类与大地母亲》

四夷率土归王命,都来朝大明。

万邦千国皆归正,现帝廷,朝仁圣。

天陛班列众公卿,齐声歌太平。

——永乐十八年(1420年)在明朝宫廷宴请各国使节的宴会

根据两则材料和所学知识(书本P73-74和同学们整理的时间轴),你认为汤因比的观点是否有道理?

目的:“耀兵异域,出示中国之富强”

消极影响:带来较大的财政负担

明朝在稳固内陆边疆,推动统一多民族国家发展的同时,坚持侧重处理边疆民族关系,而忽视西方殖民者的侵略本质。即使曾有机遇,但因在对外方面持有的天朝上国心态、闭关自守的政策,使其在世界发展趋势变动的大背景下面临了危机。

二、教学过程建议

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

一、康雍乾时期的君主专制

盛世、奏折制度、军机处、文字狱

二、疆域的奠定

收复台湾、雅克萨之战《尼布楚条约》、

对蒙古、新疆、西藏的治理

三、统治危机的初显

人口膨胀、资源危机、农民起义、闭关自守

二、教学过程建议

发展:农业(新作物传入、农产品商品化程度提高)

手工业(出现资本主义萌芽)

商业(白银、商帮、工商业事业)

局限:小农经济占主导

专制统治

陆王心学:隐含一定的平等和叛逆色彩

明后期李贽:提倡个性自由

明末清初三位思想家:反对君主专制、提倡工商皆本

四大小说、昆曲、京剧

总结性的科技著作、西学东渐

第15课 明至清中叶的经济与文化

一、社会经济的发展与局限

二、思想领域的变化

三、小说与戏曲

四、科技

本专题有两个学习要点:一是认识明清时期统一多民族国家版图奠定的意义,二是认识明清时期中国社会(经济、文化领域)的变化和面临的危机。就后者来说,我们的强调有两个指向:一是明清时期的中国出现了许多重大的社会变化,特别是16世纪以来的变化,在许多方面一直影响到了现代社会;二是这些变化是与这一时期的世界变化同步,甚至是后者的组成部分。

——《普通高中历史课程标准解读》(2017年2020年修订)P80--81

明清之际中国在经济和政治方面出现的新思想是很重要的,如果按照这种思路发展下去,则可以有助于中国走向现代化的目标。可惜统治中国的满族人以落后的少数民族入主政权,把大量的精力用来防止汉人反抗,在政治思想领域实行了空前的镇压与控制,学界遂转向乾嘉考据,知识分子走上了纯学术的道路,而事工之学未能发展。

——马克垚《世界文明史》第445页

二、教学过程建议

发展:农业(新作物传入、农产品商品化程度提高)

手工业(出现资本主义萌芽)

商业(白银、商帮、工商业市镇)

局限:小农经济占主导

专制统治

陆王心学:隐含一定的平等和叛逆色彩

明后期李贽:提倡个性自由

明末清初三位思想家:反对君主专制、提倡工商皆本

四大小说、昆曲、京剧

总结性的科技著作、西学东渐

第15课 明至清中叶的经济与文化

一、社会经济的发展与局限

二、思想领域的变化

三、小说与戏曲

四、科技

发展并与世界潮流同步

阻碍

商品经济空前繁荣

社会转型困局

商品经济基础脆弱

启蒙思潮萌发涌动

通俗文学异彩纷呈

社会转型曙光

小农经济仍占主导

专制政权统治强化

推

动

阻

碍

明清社会转型的曙光与困局

——明清的经济与文化

谢谢大家

敬请指正

新课导入

【 设计意图】展示《姑苏繁华图》的图片,激发学生对于古代城市风俗画卷的兴趣,从《清明上河图》中的北宋都城汴京到《姑苏繁华图》中的清代著名工商业城市苏州,感受经济重心的南移、城市功能的转变,感受时代变迁。

清代城市苏州

北宋都城汴京

《清明上河图》

《姑苏繁华图》

清代城市苏州

北宋都城汴京

《清明上河图》

《姑苏繁华图》

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第一篇

览繁华姑苏,品画卷创作背景

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第二篇

赏繁华盛景,悟时代进步曙光

【设计意图】通过一户农家从事家庭棉纺织劳作的场景,学生深入观察画卷细节,结合文字史料,认识家庭手工业商品化程度提高,传统自然经济趋于松弛。初步培养学生图文互证意识。

材料:“匹夫匹妇,五口之家,日织一匹,赢钱百文。”

——《嘉定县志》卷八《土产》

思考:苏州农村的经济结构发生了怎样的变化?

山前村

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

——自然经济趋于松弛

通过解读染坊的经营方式,认识苏州城内棉纺织加工业的发达,以及新兴经营方式手工工场和雇佣劳动力市场的出现。

材料:“染坊罢而染工散者数千人……此皆自食其力之良民也”。

——《明神宗实录》卷

思考:“染坊”的经营方式有何特点?“染坊”与“染工”之间是什么关系?

染坊

苏州城

【设计意图】

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

引导学生观察画卷中集中的布行,理清棉布从生产到加工再到销售的脉络,感知苏州棉布贸易的繁盛。

苏州城

【设计意图】

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

——商品经济空前繁荣

【设计意图】引入徽商主导苏州棉布贸易的活动,学生通过材料探究,认识地域商帮形成、大额长途贸易发展,通过徽商经商路线图强化时空观念。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

材料:“清代江南棉布字号基本上集中在苏州,且绝大部分系徽商所开,其中徽州汪氏益美字号一年销布百万匹,益美布遍行天下,滇南漠北,无地不以益美为美。”

——范金民《清代苏州城市工商繁荣的写照——<姑苏繁华图>》

经济视角下的苏州

思考:苏州棉布经营的情况折射出商业领域的哪些新现象?

——商品经济空前繁荣

【设计意图】学生通过解读苏州棉布远销海外的材料,深挖历史细节,与同时期的世界局势相联系,形成历史解释,拓展历史视野,认识明清时期商帮和棉纺织品成为中国参与世界市场的推动力。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

材料: 明清时期,苏州之所以有如此丰富的商品经济,与海外市场的开辟不无关系。苏州海外市场开辟,靠的是汪直这些徽州人,他们将棉织品等走私贸易做到日本、东南亚、甚至欧洲。 ——唐力行《结缘江南》

材料: 早在乾隆初年,东印度公司每年贩运到英国本土的苏松棉布在两万匹以上,当时英国士绅的时髦服装是中国苏松所产紫花布缝制的。

——《论明末清初苏松地区的棉纺织手工业》

思考:苏州棉布跟随徽商足迹遍行天下,如何理解“天下”的深层内涵?

——商品经济空前繁荣

【设计意图】引导学生对经济视角下的苏州进行小结,认识到棉纺织业作为纽带,连接着农村和城市、国内市场和国际市场。突破本课第一大重点。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

自然经济趋于松弛

商品经济空前繁荣

棉纺织业

农村

城市

国内市场

国际市场

“吴中缙绅士大夫多以货殖为急,以求富为务。”

——黄省曾《吴风录》

“盛泽丝绸业居各业之冠,收入丰裕,且其交易集中在上午,下午二时后即已“下庄”落市,从业人员有较多的余暇。”

——李炳华主编《盛泽镇志》

思考:在商品经济繁盛的影响之下,社会风尚发生了怎样的变化?

【设计意图】引导学生思考商品经济繁荣、物质生活改善与娱乐文化需求之间的联系,加深对于唯物史观中经济基础决定上层建筑的理解,为讲解明清文化领域的革新做铺垫。

【设计意图】学生通过观察众多市民围看戏曲的场景,深入理解戏曲贴近民众的突出特征,辅以文字材料,理解明清时期文学艺术形式的转变,正统文学逐渐衰落,通俗文化大放异彩。突破本课第二大重点。

材料:明清时代的文学作品从原来只是面向少数文人士大夫向面向广大民众的方向转变,反映平民生活的文学作品取代了雅致的诗文,成为中国文学的正宗。

——《明清主流文学世俗性举隅》

思考:明清时期的文学艺术发生了怎样的转变?

春台社戏

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

作者 作品 体裁

汤显祖 《牡丹亭》

戏曲

孔尚任 《桃花扇》 施耐庵 《水浒传》

小说

罗贯中 《三国演义》 吴承恩 《西游记》 曹雪芹 《红楼梦》 吴敬梓 《儒林外史》 文化视角下的苏州

——正统文学渐趋衰落 通俗文化异彩纷呈

【设计意图】回归教材子目,学生以表格的形式落实基础知识,引导学生领悟明清思想在伦理观、经济观、政治观方面反叛传统的特征,进一步提升总结归纳的能力。突破本课第三大重点。

代表人物 思想主张

王守仁 “致良知”、以内心为准则

李贽 提倡个性自由、否定传统伦理道德

黄宗羲 抨击君主专制、“工商皆本”

顾炎武、王夫之 批判高度集权的政治体制

【思考】进步思想家们从哪些方面对传统思想提出了挑战?

顾炎武

1613—1682

苏州昆山人

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

思想视角下的苏州

——传统观念遭受冲击 启蒙思想萌发涌动

【设计意图】对苏州经济、思想和文化领域孕育的新因素进行小结,并通过学术观点正式引入“社会转型”这一专业术语,再次强化本课重点。

经济

思想

文化

商品经济空前繁荣

启蒙思想萌发涌动

通俗文化异彩纷呈

自然经济趋于松弛

传统观念遭受冲击

正统文学走向衰落

新

旧

转

型

“ 明清时期是中国古代历史上一个重要的社会转型时期,明清社会在诸多领域都出现了巨大的变化。

——万明《晚明社会变迁的研究》

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

【设计意图】学生通过图文史料加深对于苏州繁华的印象,随即引出关于繁华“梦境”的学者观点,激发学生思维碰撞,通过开放性探究,引导学生用批判性思维审视《姑苏繁华图》。

“当日地陷东南,这东南一隅有处曰姑苏,有城曰阊门者, 最是红尘中一二等富贵风流之地。”

——《红楼梦》

“即或今之国人,读着关于昔日百万人口大都会‘繁华’的载述,恐怕也多少会跟着坠入‘梦境’。这些描述是不是全面,会造成怎样的错觉,似乎都无暇顾及。”

——王家范《中国历史通论》

【探究】

苏州的繁华可能会是“梦境”和“错觉”吗?

阊门

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第三篇

探繁华梦境,析社会转型困局

“臣幸遭逢之盛,图写太平,为盛世滋生图一卷。”

——宫廷画家徐扬

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

【设计意图】再次回归画作本身,聚焦画家人生经历,引导学生感悟画卷创作折射出来的专制统治的强化,突破本课第一大难点。

恭谢皇恩

转型困局之一:专制统治的强化

苏州府试场景

状元之乡

状元糕

三场名笔

状元考具

考具

吴中天府

天开文运

【设计意图】以矛盾情境冲击学生既有认知,感悟苏州科举兴盛背后根深蒂固的传统思想,强化历史解释素养的渗透。突破本课第二大难点。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

试卷

“缙绅家非奕业科第,富贵难于长守。”

——(明)王士性《广志铎 》卷四

“徽州商人大量侨居外地,笃力经商,贾而好儒,多希望子弟能够通过科举考试步入仕途。”

——《论明清徽州家谱编修与徽商的互动》

【思考】

为何经济空前繁荣的苏州,传统科举空前兴盛?

转型困局之二:传统思想的束缚

【设计意图】引入同一时期英国棉纺织业技术革新,与中国商人通过科举来“守”住财富形成强烈反差,学生通过东西方对比加深对于时代危机的理解。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

珍妮纺纱机

表格来源:人民版高中历史必修二第93页

《姑苏繁华图》绘成于1759年

织

+

【设计意图】与本课第一环节前后呼应,个体农耕与个体小商品生产的牢固结合使得农村商品经济基础薄弱,传统自然经济结构依旧占据主导。突破本课第三大难点。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

“农暇之时,所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

——《康熙松江府志》

思考:苏州农村的家庭棉纺织生产在经济生活中占据怎样的地位?

耕

转型困局之三:小农经济的局限

经济基础

商品经济空前繁荣

社会转型困局

商品经济基础脆弱

上层建筑

启蒙思潮萌发涌动

通俗文学异彩纷呈

社会转型曙光

传统思想观念束缚

专制政权统治强化

推

动

阻

碍

【设计意图】引导学生利用唯物史观对本课所学进行回顾,回扣教材关键核心结论,

理解商品经济发展对社会进步的推动作用,但传统的政治体制、思想观念和经济结构却阻碍着社会成功转型。加深学生对于社会转型困局的多元化理解。

明清经济与文化

【设计意图】呼应导入,主旨升华。《姑苏繁华图》既歌颂繁华盛世,也暗含“盛世危言”。揭示古代苏州的衰落与近代上海的崛起,暗示国运兴衰与历史更迭。从明清苏州的繁盛与危机推及当下时代的转型,强化危机意识,达到以史鉴今的目标。

课堂结尾

“在封闭时期,苏州必成为上海的向往。 一经开放,上海必越苏州而上。”

古代苏州

近代上海

清代长三角地区城镇发展轴演变图

——来源:成都市2020届高中毕业班二诊文综历史试题

苏州

上海

欢歌在今日

人世即天堂

新课导入

清代城市苏州

北宋都城汴京

《清明上河图》

《姑苏繁华图》

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第一篇

览繁华姑苏,品画卷创作背景

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第二篇

赏繁华盛景,悟时代进步曙光

【设计意图】通过一户农家从事家庭棉纺织劳作的场景,学生深入观察画卷细节,结合文字史料,认识家庭手工业商品化程度提高,传统自然经济趋于松弛。初步培养学生图文互证意识。

材料:“匹夫匹妇,五口之家,日织一匹,赢钱百文。”

——《嘉定县志》卷八《土产》

思考:苏州农村的经济结构发生了怎样的变化?

山前村

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

——自然经济趋于松弛

通过解读染坊的经营方式,认识苏州城内棉纺织加工业的发达,以及新兴经营方式手工工场和雇佣劳动力市场的出现。

材料:“染坊罢而染工散者数千人……此皆自食其力之良民也”。

——《明神宗实录》卷

思考:“染坊”的经营方式有何特点?“染坊”与“染工”之间是什么关系?

染坊

苏州城

【设计意图】

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

引导学生观察画卷中集中的布行,理清棉布从生产到加工再到销售的脉络,感知苏州棉布贸易的繁盛。

苏州城

【设计意图】

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

——商品经济空前繁荣

【设计意图】引入徽商主导苏州棉布贸易的活动,学生通过材料探究,认识地域商帮形成、大额长途贸易发展,通过徽商经商路线图强化时空观念。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

材料:“清代江南棉布字号基本上集中在苏州,且绝大部分系徽商所开,其中徽州汪氏益美字号一年销布百万匹,益美布遍行天下,滇南漠北,无地不以益美为美。”

——范金民《清代苏州城市工商繁荣的写照——<姑苏繁华图>》

经济视角下的苏州

思考:苏州棉布经营的情况折射出商业领域的哪些新现象?

——商品经济空前繁荣

【设计意图】学生通过解读苏州棉布远销海外的材料,深挖历史细节,与同时期的世界局势相联系,形成历史解释,拓展历史视野,认识明清时期商帮和棉纺织品成为中国参与世界市场的推动力。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

材料: 明清时期,苏州之所以有如此丰富的商品经济,与海外市场的开辟不无关系。苏州海外市场开辟,靠的是汪直这些徽州人,他们将棉织品等走私贸易做到日本、东南亚、甚至欧洲。 ——唐力行《结缘江南》

材料: 早在乾隆初年,东印度公司每年贩运到英国本土的苏松棉布在两万匹以上,当时英国士绅的时髦服装是中国苏松所产紫花布缝制的。

——《论明末清初苏松地区的棉纺织手工业》

思考:苏州棉布跟随徽商足迹遍行天下,如何理解“天下”的深层内涵?

——商品经济空前繁荣

【设计意图】引导学生对经济视角下的苏州进行小结,认识到棉纺织业作为纽带,连接着农村和城市、国内市场和国际市场。突破本课第一大重点。

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

经济视角下的苏州

自然经济趋于松弛

商品经济空前繁荣

棉纺织业

农村

城市

国内市场

国际市场

“吴中缙绅士大夫多以货殖为急,以求富为务。”

——黄省曾《吴风录》

“盛泽丝绸业居各业之冠,收入丰裕,且其交易集中在上午,下午二时后即已“下庄”落市,从业人员有较多的余暇。”

——李炳华主编《盛泽镇志》

思考:在商品经济繁盛的影响之下,社会风尚发生了怎样的变化?

【设计意图】引导学生思考商品经济繁荣、物质生活改善与娱乐文化需求之间的联系,加深对于唯物史观中经济基础决定上层建筑的理解,为讲解明清文化领域的革新做铺垫。

【设计意图】学生通过观察众多市民围看戏曲的场景,深入理解戏曲贴近民众的突出特征,辅以文字材料,理解明清时期文学艺术形式的转变,正统文学逐渐衰落,通俗文化大放异彩。突破本课第二大重点。

材料:明清时代的文学作品从原来只是面向少数文人士大夫向面向广大民众的方向转变,反映平民生活的文学作品取代了雅致的诗文,成为中国文学的正宗。

——《明清主流文学世俗性举隅》

思考:明清时期的文学艺术发生了怎样的转变?

春台社戏

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

作者 作品 体裁

汤显祖 《牡丹亭》

戏曲

孔尚任 《桃花扇》 施耐庵 《水浒传》

小说

罗贯中 《三国演义》 吴承恩 《西游记》 曹雪芹 《红楼梦》 吴敬梓 《儒林外史》 文化视角下的苏州

——正统文学渐趋衰落 通俗文化异彩纷呈

【设计意图】回归教材子目,学生以表格的形式落实基础知识,引导学生领悟明清思想在伦理观、经济观、政治观方面反叛传统的特征,进一步提升总结归纳的能力。突破本课第三大重点。

代表人物 思想主张

王守仁 “致良知”、以内心为准则

李贽 提倡个性自由、否定传统伦理道德

黄宗羲 抨击君主专制、“工商皆本”

顾炎武、王夫之 批判高度集权的政治体制

【思考】进步思想家们从哪些方面对传统思想提出了挑战?

顾炎武

1613—1682

苏州昆山人

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

思想视角下的苏州

——传统观念遭受冲击 启蒙思想萌发涌动

【设计意图】对苏州经济、思想和文化领域孕育的新因素进行小结,并通过学术观点正式引入“社会转型”这一专业术语,再次强化本课重点。

经济

思想

文化

商品经济空前繁荣

启蒙思想萌发涌动

通俗文化异彩纷呈

自然经济趋于松弛

传统观念遭受冲击

正统文学走向衰落

新

旧

转

型

“ 明清时期是中国古代历史上一个重要的社会转型时期,明清社会在诸多领域都出现了巨大的变化。

——万明《晚明社会变迁的研究》

第二篇 赏繁华盛景:悟时代进步曙光

【设计意图】学生通过图文史料加深对于苏州繁华的印象,随即引出关于繁华“梦境”的学者观点,激发学生思维碰撞,通过开放性探究,引导学生用批判性思维审视《姑苏繁华图》。

“当日地陷东南,这东南一隅有处曰姑苏,有城曰阊门者, 最是红尘中一二等富贵风流之地。”

——《红楼梦》

“即或今之国人,读着关于昔日百万人口大都会‘繁华’的载述,恐怕也多少会跟着坠入‘梦境’。这些描述是不是全面,会造成怎样的错觉,似乎都无暇顾及。”

——王家范《中国历史通论》

【探究】

苏州的繁华可能会是“梦境”和“错觉”吗?

阊门

明清之际活跃的儒家思想

人教版高中历史必修三 第一单元 第四课

第三篇

探繁华梦境,析社会转型困局

“臣幸遭逢之盛,图写太平,为盛世滋生图一卷。”

——宫廷画家徐扬

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

【设计意图】再次回归画作本身,聚焦画家人生经历,引导学生感悟画卷创作折射出来的专制统治的强化,突破本课第一大难点。

恭谢皇恩

转型困局之一:专制统治的强化

苏州府试场景

状元之乡

状元糕

三场名笔

状元考具

考具

吴中天府

天开文运

【设计意图】以矛盾情境冲击学生既有认知,感悟苏州科举兴盛背后根深蒂固的传统思想,强化历史解释素养的渗透。突破本课第二大难点。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

试卷

“缙绅家非奕业科第,富贵难于长守。”

——(明)王士性《广志铎 》卷四

“徽州商人大量侨居外地,笃力经商,贾而好儒,多希望子弟能够通过科举考试步入仕途。”

——《论明清徽州家谱编修与徽商的互动》

【思考】

为何经济空前繁荣的苏州,传统科举空前兴盛?

转型困局之二:传统思想的束缚

【设计意图】引入同一时期英国棉纺织业技术革新,与中国商人通过科举来“守”住财富形成强烈反差,学生通过东西方对比加深对于时代危机的理解。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

珍妮纺纱机

表格来源:人民版高中历史必修二第93页

《姑苏繁华图》绘成于1759年

织

+

【设计意图】与本课第一环节前后呼应,个体农耕与个体小商品生产的牢固结合使得农村商品经济基础薄弱,传统自然经济结构依旧占据主导。突破本课第三大难点。

第三篇 探繁华梦境:析社会转型困局

“农暇之时,所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

——《康熙松江府志》

思考:苏州农村的家庭棉纺织生产在经济生活中占据怎样的地位?

耕

转型困局之三:小农经济的局限

经济基础

商品经济空前繁荣

社会转型困局

商品经济基础脆弱

上层建筑

启蒙思潮萌发涌动

通俗文学异彩纷呈

社会转型曙光

传统思想观念束缚

专制政权统治强化

推

动

阻

碍

【设计意图】引导学生利用唯物史观对本课所学进行回顾,回扣教材关键核心结论,

理解商品经济发展对社会进步的推动作用,但传统的政治体制、思想观念和经济结构却阻碍着社会成功转型。加深学生对于社会转型困局的多元化理解。

明清经济与文化

【设计意图】呼应导入,主旨升华。《姑苏繁华图》既歌颂繁华盛世,也暗含“盛世危言”。揭示古代苏州的衰落与近代上海的崛起,暗示国运兴衰与历史更迭。从明清苏州的繁盛与危机推及当下时代的转型,强化危机意识,达到以史鉴今的目标。

课堂结尾

“在封闭时期,苏州必成为上海的向往。 一经开放,上海必越苏州而上。”

古代苏州

近代上海

清代长三角地区城镇发展轴演变图

——来源:成都市2020届高中毕业班二诊文综历史试题

苏州

上海

欢歌在今日

人世即天堂

希腊语铭文

碑座

科林斯式

柱头

猜一猜:这一批文物是从哪一地区出土的?

赫尔墨斯柱

位于中亚的阿伊哈努姆为何会出现带有鲜明古希腊特征的文物?

20 世纪60年代由法国考古队在阿富汗东北部的阿姆河上游地区发现的一座古代城市遗址。

一、一次十年的战争(亚历山大远征)

BC359

BC336

BC334

BC324

BC323

BC301

BC30

腓力二世当政改革,确立希腊霸主地位

腓力二世去世,20岁的亚历山大继位

亚历山大十年东征,亚历山大帝国

亚历山大染疟疾去世

各地纷争,拥兵自立

分裂为托勒密埃及、塞琉古王国和马其顿王国

托勒密埃及被罗马征服

希腊化时代

亚历山大帝国真正统一的时间仅有10年,何以把希腊文化传播到各地,并能延续300年?

希腊城市底比斯被夷为平地

腓尼基名城推罗大屠杀

波斯波利斯

遭到劫掠

“希腊化”一词源于希腊语,意思是“仿效希腊”。描绘这一时代的一个很恰当的说法就是,它是把希腊的文化和思想传播到东方非希腊世界的一个时代。

——[美]杰克逊·J·斯皮瓦格尔著

董仲瑜等译《西方文明简史(第四版)上》

阅读书本P61—P62并结合地图信息,你认为亚历山大远征会对文化产生什么影响?

亚历山大远征军主要由马其顿人和希腊人雇佣兵组成,亚历山大在东方的远征中至少留下了36000名希腊雇佣兵,让他们在各处定居下来。他们都是希腊文明的载体。东征中海油许多随军学者,包括工程师、地理学家、测绘师、哲学家、历史学家、艺术家等,他们沿途搜集了大量东方各国的政治、经济以及民情风俗方面的资料,他们与当地人交流来往,使东西方文化互相补充。

—— 李丽玲:《浅析亚历山大统治政策与希腊化文明的形成》,载《绥化学院学报》2010年第6期

根据材料,分析亚历山大远征军的人员构成有的特点。

来源:主要来自马其顿和希腊

职业:涉及各个文化领域

根据材料,分析这样的特点对文化的影响。

他们将希腊文化传播到东方,同时也吸收学习东方文化,使东西方文明发生了一次大规模的交融冲撞。

二、一场空前的集体婚礼

亚历山大统治下的东西方之间的融合仍旧非常困难 ……回到苏撒,为进一步笼络被征服者,亚历山大娶了大流士的女儿为妻(亚历山大的另一位妻子是巴克特里亚公主克罗珊娜);然后又举行了盛大的婚礼仪式,由他主持让许多马其顿的将领也都娶了波斯贵族的女儿。同日参加婚礼的竟达一万对之多。这就是著名的“东西方联姻”。在结婚典礼上,亚历山大郑重宣布:马其顿人与亚洲女子结婚可以享受免税权利。他还亲自馈赠给他们许多礼物以示鼓励。

——[英]J.M.罗伯茨 O.A.维斯塔德 著 陈恒 贾斐等译《企鹅全球史:古典时代》

根据材料,分析亚历山大此举的目的及由此产生的影响。

结合教材P62 内容,简述亚历山大为加强统治还采取了哪些措施。

1.在埃及,自称法老之子。

2.在波斯,以波斯帝国正统人自居,沿用波斯帝国制度,任用波斯人为官员;

穿波斯服装,推广波斯礼仪; 以马其顿的方式训练波斯士兵。

教材P62页亚历山大的统治政策:以希腊文化为主导,融合埃及和西亚文化

穿着波斯服饰的亚历山大

三、一批新兴的城市

亚历山大及其继承者在东方的土地上建立了300多座…城市。

——赵林《西方文化概论》

公元前275年的希腊化世界

三、一批新兴的城市

阿伊哈努姆古城的建筑布局

雅典城市平面示意图(选必二P57)

根据示意图,分析两座古城布局的相同点,并说明阿伊哈努姆布局的特点及其原因。

希腊人和马其顿人垄断了高级官职,成为希腊化各国的统治阶级。作为殖民者,他们生活于希腊风格的城市中,保持着希腊人的生活方式。P62

该城具有明显的希腊式城市特征。

亚历山大及其继承者在东方的土地上建立了300多座希腊城市。

——赵林《西方文化概论》

亚历山大里亚缪斯宫

亚历山大里亚

请结合书本P62页相关内容,简要介绍亚历山大里亚和缪斯宫的由来。

亚历山大城由亚历山大规划修建,特勒密占据埃及后,成为埃及都城,并成为新的希腊文化中心。

托勒密埃及鼓励文化发展,修建缪斯宫。教材p62

缪斯宫顾名思义是供奉缪斯女神的神庙,缪斯女神,是一系列掌管艺术与科学的神,包括诗歌与舞蹈,也包括几何学和天文学。亚历山大城的缪斯宫其实是一座大型研究院,里有工作室、演讲室、解剖室、动物园和天文台,另外亚历山大城还兴建了大型图书馆,号称藏书50万卷。图书馆博物馆是地中海地区的学术中心。

——胡翌霖《亚历山大城的缪斯宫 》

亚历山大真正统治的时间仅有10年,何以把希腊文化传播到各地,并能延续300年?

教材p62

亚历山大真正统治的时间仅有10年,何以把希腊文化传播到各地,并能延续300年?

亚历山大远征军的特点

来源:主要来自马其顿和希腊

职业:涉及各个文化领域

亚历山大的统治政策

1.在埃及,自称法老之子。

2.在波斯,以波斯帝国正统人自居,沿用波斯帝国制度,任用波斯人为官员;穿波斯服装,推广波斯礼仪;以马其顿的方式训练波斯士兵。

亚历山大及其继承者建立了300多座希腊城市;希腊人和马其顿人垄断了高级官职,保持推广希腊文化P62

“希腊化”一词源于希腊语,意思是“仿效希腊”。描绘这一时代的一个很恰当的说法就是,它是把希腊的文化和思想传播到东方非希腊世界的一个时代。

——[美]杰克逊·J·斯皮瓦格尔著

董仲瑜等译《西方文明简史(第四版)上》

是否准确?

学习聚焦:希腊化时代的文化是希腊文化与西亚、北非等地的文化相互相互影响的产物。

缪斯宫顾名思义是供奉缪斯女神的神庙,缪斯女神,是一系列掌管艺术与科学的神,包括诗歌与舞蹈,也包括几何学和天文学。亚历山大城的缪斯宫其实是一座大型研究院,里有工作室、演讲室、解剖室、动物园和天文台,另外亚历山大城还兴建了大型图书馆,号称藏书50万卷。图书馆博物馆是地中海地区的学术中心。不仅收藏大量书籍,而且集中了一大批学者由国家供养,专门从事图书文献整理和自然科学研究工作。现在的古典著作大多是由这里的学者校勘分卷的,一些著名的科学家,如欧几里得、埃拉托色尼、阿基米德等都曾在亚历山大里亚进行过学术访问和研究。

——胡翌霖《亚历山大城的缪斯宫 》

根据材料并结合书本知识,简述希腊化时代文化中心发生的变化和取得的成就。

变化:文化中心东移

成就:1.系统整理和研究《荷马史诗》和古典希腊的悲剧、史学、地理学作品。

2.欧几里德总结已有成果编写出《几何原本》。 3.阿基米德提出了著名的物理学定理。

4.埃拉托斯提尼对地球周长作出了精确的计算。

5.对人体的神经系统及消化系统进行基础研究。 教材p63

三、教学过程建议

本单元可能遇到的教学困难

第12课 近代战争与西方文化的扩张

结构:第一子目 独立战争后的美国文化与拉丁美洲文化

第二子目 拿破仑战争后欧洲文化的重构

第三子目 欧洲殖民者的文化侵略

民主、独立、自由、法治等越来越成为欧洲普遍的政治诉求

欧洲殖民国家输出民主、自由、人权等价值观,被殖民者在接受外来文化的同时也努力保护传统文化,呈现出新的多样性。

独立战争前后的美国与拉丁美洲文化

独立战争前北美文化的特点

独立战争后北美文化的发展

拉美独立前的文化特点

拉美独立后的拉美文化的发展

对比异同

多样性

多样性

1.北美居民在种族、血统和宗教上具有多源性和多样性。教材P66

2.早期移民文化具有地方自治、勤俭务实、自由独立、开拓创新等精神。

教材P66

独立战争前美利坚民族与美利坚文化初步形成

3.欧洲、印第安和黑人在语言、饮食、服装等习俗方面相互融合和混合。教材P66

白人对黑人、和印第安人的种族歧视和优越感根深蒂固

独立战争前的美国文化特点

独立战争前的美国文化

1492 哥伦布发现美洲

1607 英国人在北美建立殖民地

1619 非洲黑人奴隶被贩卖至美洲

1620 欧洲移民达成《五月花号公约》

美国早期移民文化

具有地方自治、勤俭务实、自由独立、开拓创新等精神 教材P66

清教是基督教新教的派别之一,产生于16世纪的英国,反映了上升期资产阶级的意识形态。由于受英国国教的残酷迫害,1620年9月16日,在牧师布莱斯特率领下乘五月花号前往北美。在登陆普利茅斯前,即11月11日在船舱内主持制定一个共同遵守的《五月花号公约》,有41名自由的成年男子在上面签字。

根据时间轴和《五月花号公约》的内容,分析独立战争前北美居民和早期移民文化的特点。

北美居民:在种族、血统和宗教上具有多源性和多样性。教材P66

“我们这些签署人在上帝面前共同庄严立誓签约,自愿结为民众自治团体。为了使上述目地能得到更好的实施、维护和发展,将来不时依此而制定颁布,被认为是对这殖民地全体人民都最合适、最方便的法律、法规、条令、宪章和公职,我们都保证遵守和服从。”

——《五月花号公约》

1773 英国人已在北美建立13块殖民地

独立战争前的美国文化

那些年轻的边疆拓殖者采用长达大腿的绑腿,用印第安人的短裤取代原来的衬裤,他们还喜爱鹿皮装,因而得名“穿鹿皮装的人”。弗吉尼亚边远地区的年轻人很喜欢印第安人式样的服装,甚至穿着去教堂一些民兵也仿效印第安人武士的装束。在印第安人中从事“文明开化”的传教士,极力引导印第安人改穿白人的衬衣、外套、裤子和鞋。

——李剑鸣:《美国的奠基时代:1585-1775》

(1744年)在我经过各个殖民地时,我发现不同地区的人们在习俗和性格方面很少差别,只是在特许状、肤色、空气和政府方面,我看到了一些不同……至于教养和人文方面,他们也十分相似,只是大城镇的居民更开化一些,波士顿尤其如此。

——布里登博编:《绅士的游踪》,转引自李剑鸣:《美国的奠基时代:1585-1775》

根据两则材料和书本知识,分析独立战争前北美早期移民文化还具有什么特点。

欧洲、印第安和黑人在语言、饮食、服装等习俗方面相互融合和混合。教材P66

独立战争后的美国文化

人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。

为了保障这些权利,人类才在他们之间建立政府……当任何形式的政府损害这些权利时,人民有权更换和废除这一政府,以建立新政府。

——1776年《独立宣言》

美利坚民族与文化形成;独立自由、权力制衡原则成为美国政治文化的组成部分。教材p67

独立战争前的拉丁美洲文化

西班牙语和葡萄牙语成为主要语言;

种族融合现象普遍,形成等级分明的“混血社会”

根据图示和书本知识,简述拉丁美洲独立战争前种族与语言方面的概况。

独立战争前后的美洲文化

多元;白人、黑人、印第安人 融合较少 多元;白人、黑人、印第安人

融合较多

多源,但并不是混血社会 多源,混血社会

多种宗教 多种宗教;天主教是主要宗教,印第安人的多神崇拜仍存在

美式英语为主 拉丁语,印第安语

受欧洲意识形态影响,建立联邦制、共和国;实行权力制衡。 自由女神是重要文化符号 实行庄园黑人奴隶制,存在种族歧视 受欧洲意识形态影响,建立联邦制、共和国;考迪罗主义盛行。

拉丁舞是重要文化符号,

实行大庄园黑人奴隶制,存在种族歧视

【自主整理】阅读教材P66—67内容,完成下列表格。

根据表格,比较美国和拉丁美洲多样性的异同。

美国文化多样性的表现 拉丁美国文化多样化的表现

种族

血统

宗教

语言

政治文化

相同点:

①背景上:都受到外来移民的影响;深受宗教的影响;

②内容上:面临着争取民族独立的任务,并取得了较大的成果;存在着对黑人和印第安人的种族压迫和歧视。

不同点:

来源上:①美国文化是以西方基督教文化为主体,吸收各种族各地域文化构成的多元一体文化;

②拉丁美洲文化既包括外来文化,又保留了一部分本土文化传统。

特点上:①美国文化体现了西方资产阶级的自由、平等、人民主权等观念;

②拉丁美洲文化则体现了土著居民争取民族独立的要求。

影响上:①美国文化适应了资本主义发展的要求,有利于资产阶级民主政治的发展;

②拉丁美洲的资本主义发展缓慢,出现了拥有独裁权力的考迪罗。

三、教学过程建议

本单元可能遇到的教学困难

第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

结构:第一子目 一战与民族民主意识的觉醒

第二子目 二战与世界殖民体系的瓦解

第三子目 二战后新兴民族国家的文化发展

从整理理解上确立了民族自决原则与废除殖民主义的正义性

新城当地民族文化与西方文化相结合的新文化

谢谢大家

敬请指正

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进