14.2 荷塘月色 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.2 荷塘月色 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-14 10:22:42 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

荷塘

月色

朱自清

朱自清曾以一篇《背影》,将月台、父亲和橘子联系在了一起,写出了浓厚的亲情。今天,我们再一起学习他的另外一篇散文《荷塘月色》,体会其中的情感。

导入

第一部分

知人论世

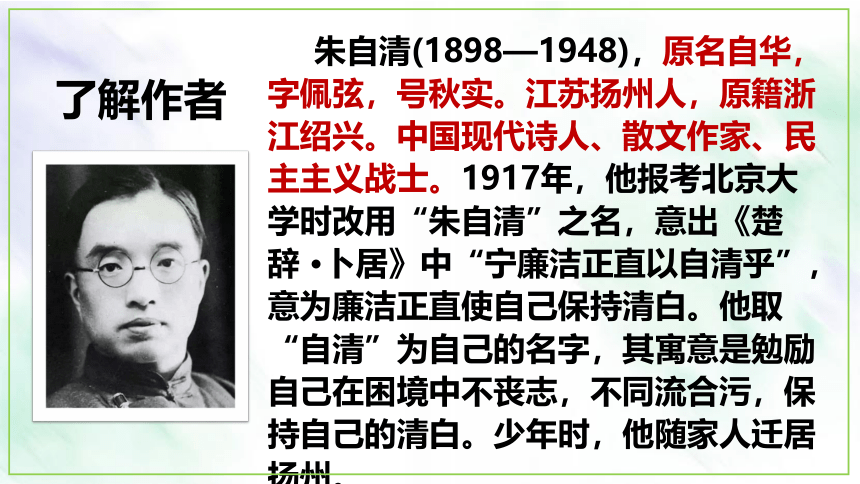

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。江苏扬州人,原籍浙江绍兴。中国现代诗人、散文作家、民主主义战士。1917年,他报考北京大学时改用“朱自清”之名,意出《楚辞 ·卜居》中“宁廉洁正直以自清乎”,意为廉洁正直使自己保持清白。他取“自清”为自己的名字,其寓意是勉励自己在困境中不丧志,不同流合污,保持自己的清白。少年时,他随家人迁居扬州。

了解作者

幼年受士大夫家庭的传统教育;

1916年考入北京大学预科班;

1917年改名“自清”入哲学系学习;

1920年毕业后在江、浙一带的中学任教,极受欢迎;

1925年任清华大学中文系教授;

1931—1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任;

1848年,因反对美国政府的扶日政策而参加了拒绝接受美国救济粮的运动,同年,因病在北京逝世。毛泽东评价他“表现了我们民族的英雄气概”。

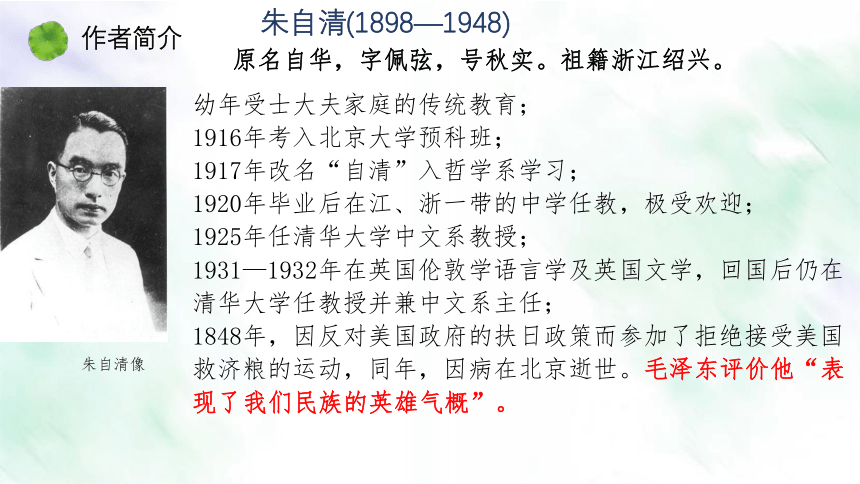

作者简介

朱自清(1898—1948)

原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴。

朱自清像

宁可饿死,不领美国救济粮

朱自清是清华大学中文系教授。1948年初,人民解放战争进入最后阶段,6月,北平学生掀起了反对美国扶植日本军国主义的运动。当时,朱自清身患重病,又无钱医治,但他毫不犹豫地在写着“为表示中国人民的尊严和气节,我们断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切施舍物资,无论是购买的或给予的。”的宣言上签了自己的名字。8月初,朱自清病情加重,入院治疗无效,12日逝世。那时他年仅50岁。临终前,朱自清以微弱的声音谆谆叮嘱家人:“有件事要记住,我是在拒绝美国面粉的文件上签过名的,我们家以后不买国民党配合给的美国面粉!”

第二部分

研读课文

1.读课文,梳理文章线索

抓关键词、句,梳理出文章的写作线索。

游踪

文章的线索:

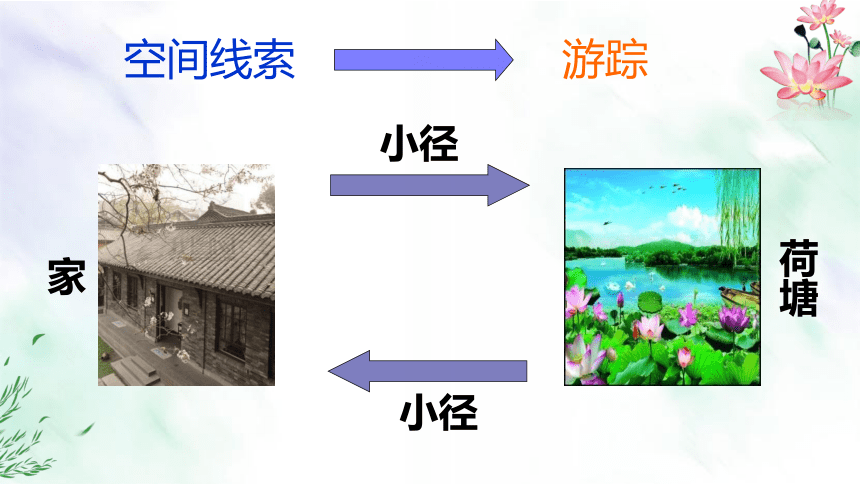

小径

小径

荷塘

家

空间线索

游踪

古人说:“揭全文之指,或在篇首,或在篇中,或在篇末。”散文有“眼”,意境才会有虚实,题旨才会有隐现,请试着找找本文的“文眼”(指文中最能揭示主旨、升华意境、涵盖内容的关键性词句,有奠定文章的感情基调,确定文章的中心等作用)是哪一句?

这几天心里颇不宁静

起首句“心里颇不宁静”,是“立片言以居要,乃一篇之警策”的片言,后三句紧接着由此自然的破题,点出“荷塘”与“月色”。因为“心里颇不宁静”,才想起荷塘,继而夜游荷塘。这个“文眼”安在篇首,如一锤定音,为全文定下了抒情的基调。

思考:这次短暂的荷塘夜游期间,作者的情感经历是否也有变化?

暂静

不宁静

求宁静

失落

怅然若失

思乡,不宁静

1段:这几天,心里颇不宁静。

3段:我也像超出了平常的自己

6段:但热闹是它们的,我什么也没有。

8段:这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

10段:这令我到底惦记着江南了。

便觉是个自由的人

我且受用这无边的荷香月色好了。

感情变化

求宁静

小径

颇不宁静

得 宁 静

小径

失宁静

明线:空间变化

暗线:情感变化

文章的线索:

圆形结构

作者行踪和文章结构

荷塘

家

第三部分

美景赏析

月下荷塘

1、有感情的朗读课文4段,请小组讨论,作者抓住了哪些具体景物进行描绘?运用了什么修辞?写出了景物的什么特点?

所写景物

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

景物特点

繁密、高

娇美,晶莹,

洁白

似有若无

动态美

脉脉

比喻

拟人、博喻

通感

比喻、拟人

虚实结合

手法

月下的荷塘

静

动

淡雅

通感

通感是一种特殊的修辞。通感是指感觉的转化、迁移,是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移(联)觉。

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)山路元无雨,空翠湿人衣。(视觉转为感觉)

塘上月色

2、有感情的朗读课文5段,第5段描写了塘上的月色,月色本是抽象的事物,很难描绘。作者是如何表现月色的?

1.借助景物来表现月光

2.巧妙的运用动词

叶子和花

青雾

树

泻、浮、洗、画

泻

浮

洗

以流水喻月光,写出了月光一览无余、流动的特点,使月光有了动感。

写出了深夜水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散弥漫的情状,描绘雾的轻飘柔美之态。

写出了“叶子和花”在月光映照下呈现出的一种洁白纯净之感。

月光之美

画

月影之美

有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸上描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影的真和美 。

光影

旋律

通感,把视觉转为听觉,化静为动,生动地写出光影交织、和谐幽美的特点,写出了光与影的和谐优美。

月光

月影

如流水 静静地泻 薄薄的青雾浮起 比喻

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦 比喻

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

荷塘上的月色

朦胧

比喻

拟人

通感

荷塘四周

3、有感情的朗读课文6段,作者描写了荷塘四周的哪些景物?

荷塘的四面

远远近近 高高低低 重重 阴阴

幽静

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

写作顺序:由远及近、由静及动

隐隐约约

没精打采

热闹

第四部分

拓展延伸

1、文章开头便直接描写“这几天心里颇不宁静”,想想作者为何心里不宁静?

深入探究

《荷塘月色》写于1927年7月。此时,正值“四·一二”运动蒋介石背叛革命之时。曾参加过“五四”运动的爱国知识分子朱自清,面对这一黑暗现实,他悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中。怀着这种孤独苦闷的心情,朱自清先生写下了《荷塘月色》这篇文章。

写作背景:

这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路、说话都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可以说是一团火,似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有。

——朱自清,1927年9月17日的一封信

四 一二政变给他的打击是很大的,他在信中这样写道:

只有参加革命和反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法。……我既不能参加革命与反革命,总得找一个依据,才可姑作安心的过日子了。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找出了一个题目,开始像小儿的学步。这正是往“死路”上走;但我乐意这么走,也就没有法子。

——朱自清《哪里走》1928年2月

关于朱自清当时的思想情况,他的夫人陈竹隐女士,有过很具体的描述:

“大革命失败了,蒋介石统治了全国,佩弦(朱自清,字佩弦)当时没有找到正确的出路,四顾茫然,‘觉得心上的阴影越来越大。他又在苦闷中彷徨了’ 。他知道 ‘只有参加革命或反革命,才能解决这徨徨然。’但在当时,他两条路都没有走,而是采取了逃避的办法。他先前曾经说过:‘我只有在行为上主张一种日常生活中的中和主义。’ 他还没能摆脱这种思想,又顾虑着 ‘ 妻子儿女一大家,都指我生活,’ 便觉得 ‘ 还是暂时超然的好’。”(《忆佩弦》)

荷塘

月色

朱自清

朱自清曾以一篇《背影》,将月台、父亲和橘子联系在了一起,写出了浓厚的亲情。今天,我们再一起学习他的另外一篇散文《荷塘月色》,体会其中的情感。

导入

第一部分

知人论世

朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。江苏扬州人,原籍浙江绍兴。中国现代诗人、散文作家、民主主义战士。1917年,他报考北京大学时改用“朱自清”之名,意出《楚辞 ·卜居》中“宁廉洁正直以自清乎”,意为廉洁正直使自己保持清白。他取“自清”为自己的名字,其寓意是勉励自己在困境中不丧志,不同流合污,保持自己的清白。少年时,他随家人迁居扬州。

了解作者

幼年受士大夫家庭的传统教育;

1916年考入北京大学预科班;

1917年改名“自清”入哲学系学习;

1920年毕业后在江、浙一带的中学任教,极受欢迎;

1925年任清华大学中文系教授;

1931—1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任;

1848年,因反对美国政府的扶日政策而参加了拒绝接受美国救济粮的运动,同年,因病在北京逝世。毛泽东评价他“表现了我们民族的英雄气概”。

作者简介

朱自清(1898—1948)

原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴。

朱自清像

宁可饿死,不领美国救济粮

朱自清是清华大学中文系教授。1948年初,人民解放战争进入最后阶段,6月,北平学生掀起了反对美国扶植日本军国主义的运动。当时,朱自清身患重病,又无钱医治,但他毫不犹豫地在写着“为表示中国人民的尊严和气节,我们断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切施舍物资,无论是购买的或给予的。”的宣言上签了自己的名字。8月初,朱自清病情加重,入院治疗无效,12日逝世。那时他年仅50岁。临终前,朱自清以微弱的声音谆谆叮嘱家人:“有件事要记住,我是在拒绝美国面粉的文件上签过名的,我们家以后不买国民党配合给的美国面粉!”

第二部分

研读课文

1.读课文,梳理文章线索

抓关键词、句,梳理出文章的写作线索。

游踪

文章的线索:

小径

小径

荷塘

家

空间线索

游踪

古人说:“揭全文之指,或在篇首,或在篇中,或在篇末。”散文有“眼”,意境才会有虚实,题旨才会有隐现,请试着找找本文的“文眼”(指文中最能揭示主旨、升华意境、涵盖内容的关键性词句,有奠定文章的感情基调,确定文章的中心等作用)是哪一句?

这几天心里颇不宁静

起首句“心里颇不宁静”,是“立片言以居要,乃一篇之警策”的片言,后三句紧接着由此自然的破题,点出“荷塘”与“月色”。因为“心里颇不宁静”,才想起荷塘,继而夜游荷塘。这个“文眼”安在篇首,如一锤定音,为全文定下了抒情的基调。

思考:这次短暂的荷塘夜游期间,作者的情感经历是否也有变化?

暂静

不宁静

求宁静

失落

怅然若失

思乡,不宁静

1段:这几天,心里颇不宁静。

3段:我也像超出了平常的自己

6段:但热闹是它们的,我什么也没有。

8段:这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

10段:这令我到底惦记着江南了。

便觉是个自由的人

我且受用这无边的荷香月色好了。

感情变化

求宁静

小径

颇不宁静

得 宁 静

小径

失宁静

明线:空间变化

暗线:情感变化

文章的线索:

圆形结构

作者行踪和文章结构

荷塘

家

第三部分

美景赏析

月下荷塘

1、有感情的朗读课文4段,请小组讨论,作者抓住了哪些具体景物进行描绘?运用了什么修辞?写出了景物的什么特点?

所写景物

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

景物特点

繁密、高

娇美,晶莹,

洁白

似有若无

动态美

脉脉

比喻

拟人、博喻

通感

比喻、拟人

虚实结合

手法

月下的荷塘

静

动

淡雅

通感

通感是一种特殊的修辞。通感是指感觉的转化、迁移,是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移(联)觉。

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(嗅觉转为听觉)

(4)山路元无雨,空翠湿人衣。(视觉转为感觉)

塘上月色

2、有感情的朗读课文5段,第5段描写了塘上的月色,月色本是抽象的事物,很难描绘。作者是如何表现月色的?

1.借助景物来表现月光

2.巧妙的运用动词

叶子和花

青雾

树

泻、浮、洗、画

泻

浮

洗

以流水喻月光,写出了月光一览无余、流动的特点,使月光有了动感。

写出了深夜水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散弥漫的情状,描绘雾的轻飘柔美之态。

写出了“叶子和花”在月光映照下呈现出的一种洁白纯净之感。

月光之美

画

月影之美

有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸上描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影的真和美 。

光影

旋律

通感,把视觉转为听觉,化静为动,生动地写出光影交织、和谐幽美的特点,写出了光与影的和谐优美。

月光

月影

如流水 静静地泻 薄薄的青雾浮起 比喻

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦 比喻

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

荷塘上的月色

朦胧

比喻

拟人

通感

荷塘四周

3、有感情的朗读课文6段,作者描写了荷塘四周的哪些景物?

荷塘的四面

远远近近 高高低低 重重 阴阴

幽静

杨柳

树梢

远山

树缝

灯光

树上

蝉声

水里

蛙声

写作顺序:由远及近、由静及动

隐隐约约

没精打采

热闹

第四部分

拓展延伸

1、文章开头便直接描写“这几天心里颇不宁静”,想想作者为何心里不宁静?

深入探究

《荷塘月色》写于1927年7月。此时,正值“四·一二”运动蒋介石背叛革命之时。曾参加过“五四”运动的爱国知识分子朱自清,面对这一黑暗现实,他悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中。怀着这种孤独苦闷的心情,朱自清先生写下了《荷塘月色》这篇文章。

写作背景:

这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路、说话都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可以说是一团火,似乎挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有。

——朱自清,1927年9月17日的一封信

四 一二政变给他的打击是很大的,他在信中这样写道:

只有参加革命和反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法。……我既不能参加革命与反革命,总得找一个依据,才可姑作安心的过日子了。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找出了一个题目,开始像小儿的学步。这正是往“死路”上走;但我乐意这么走,也就没有法子。

——朱自清《哪里走》1928年2月

关于朱自清当时的思想情况,他的夫人陈竹隐女士,有过很具体的描述:

“大革命失败了,蒋介石统治了全国,佩弦(朱自清,字佩弦)当时没有找到正确的出路,四顾茫然,‘觉得心上的阴影越来越大。他又在苦闷中彷徨了’ 。他知道 ‘只有参加革命或反革命,才能解决这徨徨然。’但在当时,他两条路都没有走,而是采取了逃避的办法。他先前曾经说过:‘我只有在行为上主张一种日常生活中的中和主义。’ 他还没能摆脱这种思想,又顾虑着 ‘ 妻子儿女一大家,都指我生活,’ 便觉得 ‘ 还是暂时超然的好’。”(《忆佩弦》)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读