浙教版科学2022-2023学年上学期八年级“一课一练”:2.1大气层(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学2022-2023学年上学期八年级“一课一练”:2.1大气层(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 196.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-09-15 08:59:29 | ||

图片预览

文档简介

1.对流层在两极地区的厚度约为8千米,到赤道增大到17~18千米。现有一架在12千米高空飞行的飞机,从赤道上空飞往北极上空。若飞行高度不变,则该飞机飞行的大气层是( )。

A.一直飞行在对流层内 B.一直飞行在平流层内

C.从对流层飞至平流层 D.从平流层飞至对流层

2.关于大气层的气温特点,下列选项中错误的是( )。

A.B.C.D.

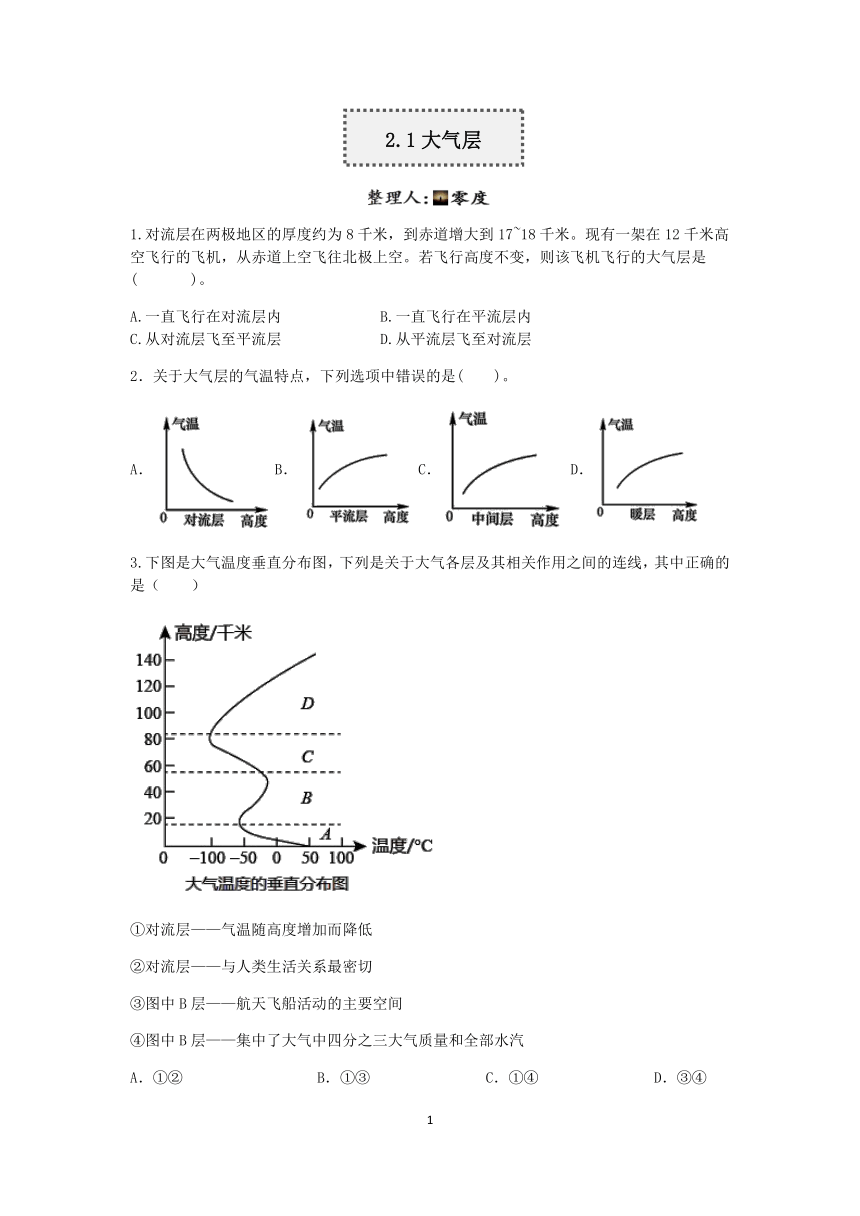

3.下图是大气温度垂直分布图,下列是关于大气各层及其相关作用之间的连线,其中正确的是( )

①对流层——气温随高度增加而降低

②对流层——与人类生活关系最密切

③图中B层——航天飞船活动的主要空间

④图中B层——集中了大气中四分之三大气质量和全部水汽

A.①② B.①③ C.①④ D.③④

4.在大气的对流层中,若暖空气覆盖在较冷的空气上面,就形成逆温现象,会使大气污染物不能扩散,而造成严重的空气污染。这种现象在山谷或盆地地形,且无风时较易发生。下列哪一图线可描述此现象( )

A.B.C.D.

5.飞机适宜在离地面10km以上的平流层中飞行,主要是因为( )

①在平流层中,温度适宜;

②空气中上热下冷,不易形成对流现象,气流稳定;

③空气含水汽少,能见度好;

④在平流层中,有利于改变航向

A.①③ B.②③ C.②④ D.①②④

6.下列大气成分所在的大气层及其作用的叙述中,错误的是( )

A. 平流层中的臭氧,保护地面上的生物免受紫外线的伤害

B. 对流层中的二氧化碳,对地面起保温作用

C. 从平流层顶部到 5000 千米的高空是高层大气,该层存在电离层,能反射无线电波

D. 对流层中的水汽和杂质,是成云致雨的必要条件

7.下列大气对流图正确的是 ( )

A. B. C. D.

9.下列图像中,能正确表达相关选项的方向或刻度的是( )

A. 甲:大气对流运动的方向 B. 乙:物体受到液体对它的浮力方向

C. 丙:对流管中水流动的方向D. 丁:密度计上的刻度

10.300千米以上的大气气温在1000℃以上,但在其中运行的人造卫星不会被烧毁,主要原因是( )

A.卫星与大气处于相对静止状态

B.卫星在大气中高速运行,能很好地散热

C.该层大气稀薄,卫星从中吸收的及与之摩擦产生的热量很有限

D.该层大气密度很大,有利于卫星散热

11.读图并回答下列问题

(1)A,B,C,D中与人类生活最密切相关的是 (填名称)。

(2)A层天气现象复杂多变的最主要原因是 。

A.距离地面近 B.对流运动旺盛

C.有大量的水汽和固体杂质 D.气温随高度增加不断升高

12.小新用水的对流运动模拟空气的对流运动,做了如图所示的实验,请问他观察到环形玻璃管里的水是________(填“顺时针”或“逆时针”)流动的。由此你猜想夏天在房间安装空调,应将空调装在房子的________(填“上端”或“下端“)。

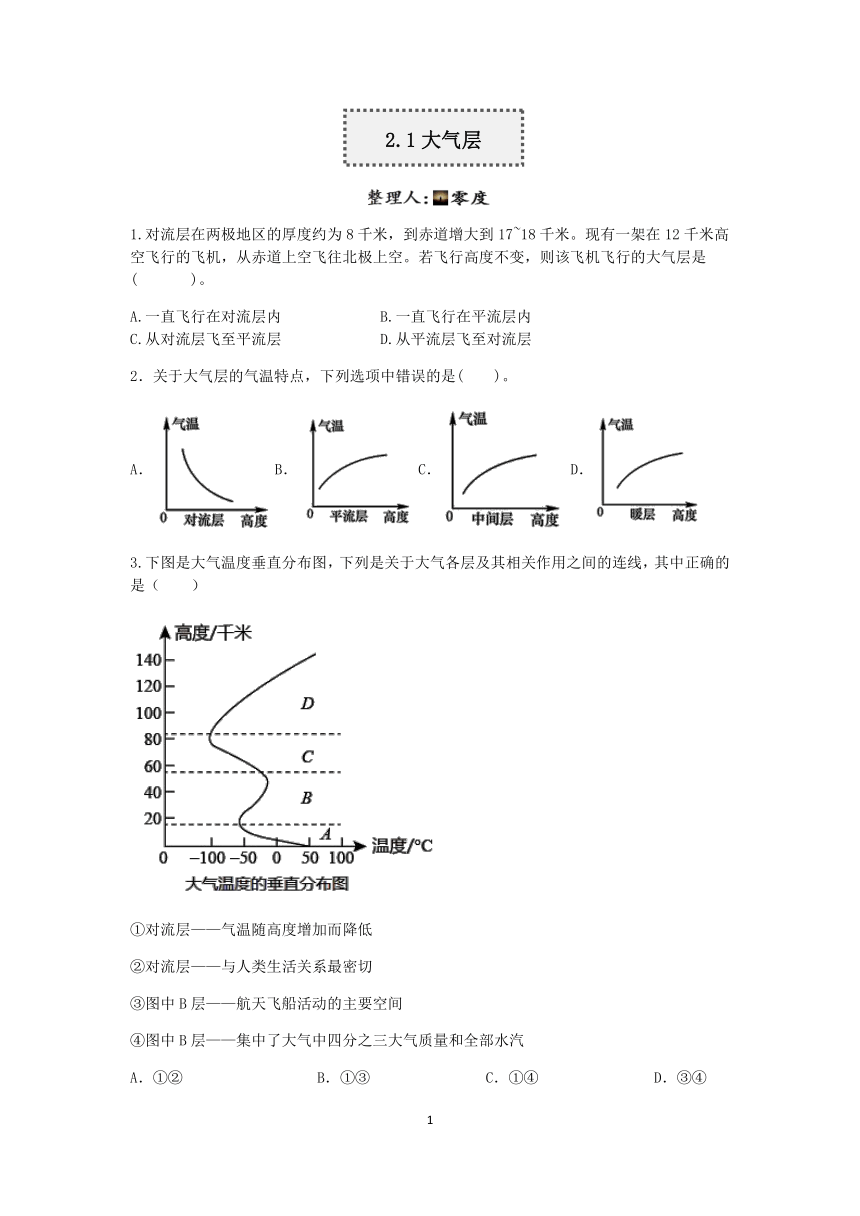

13.如图所示,小明将一段线香横插在橡皮泥上,点燃后扣上一只大烧杯。

(1)下列有关本实验的说法正确的是________;

A.可观察到线香的烟往上弥漫

B.此实验说明只要是不透明的物体(如烟)都会往上升

C.实验中观察到的就是对流层的对流现象

D.此实验的现象与烧水时的对流现象本质原因相同

(2)请想象一下,如果对流层中的大气温度的垂直分布与现在的相反,地球上可能会有怎样的现象?请写出一个现象:________。

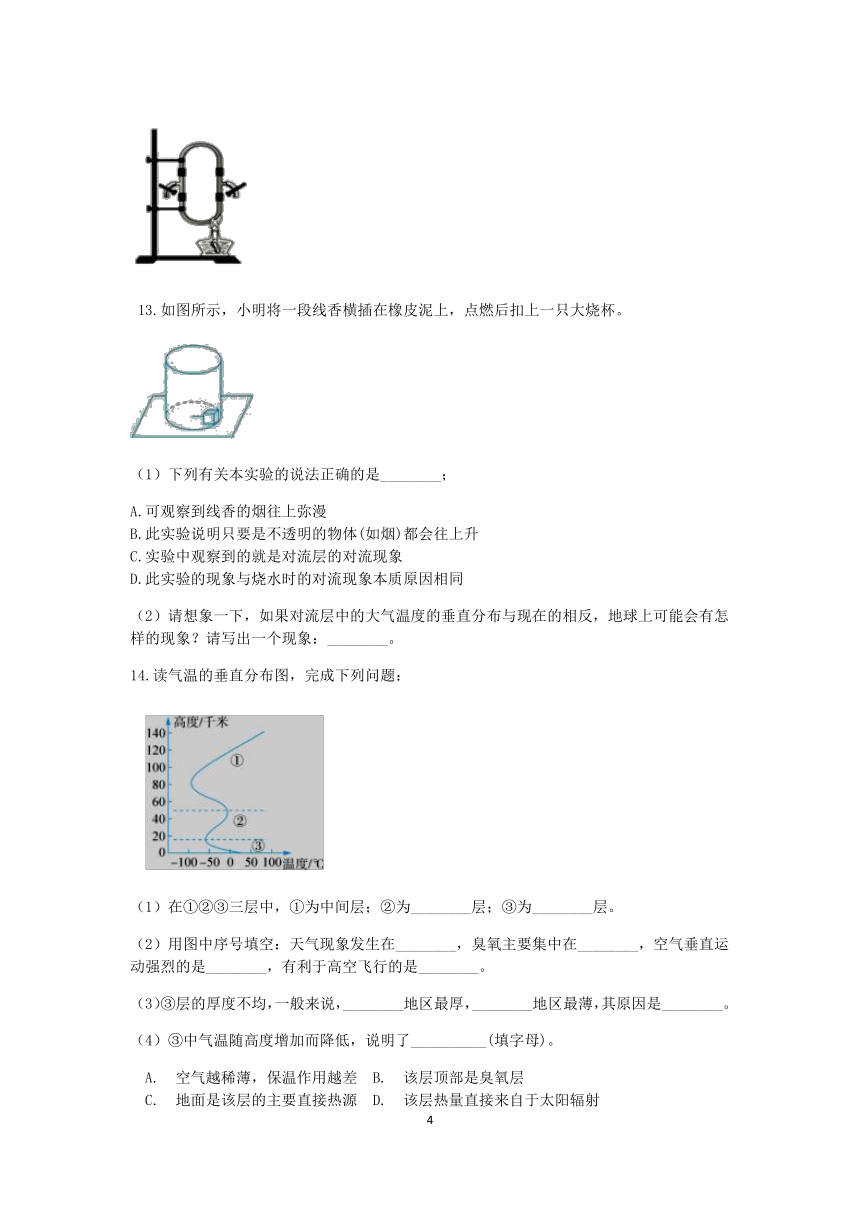

14.读气温的垂直分布图,完成下列问题:

(1)在①②③三层中,①为中间层;②为________层;③为________层。

(2)用图中序号填空:天气现象发生在________,臭氧主要集中在________,空气垂直运动强烈的是________,有利于高空飞行的是________。

(3)③层的厚度不均,一般来说,________地区最厚,________地区最薄,其原因是________。

(4)③中气温随高度增加而降低,说明了__________(填字母)。

A. 空气越稀薄,保温作用越差 B. 该层顶部是臭氧层

C. 地面是该层的主要直接热源 D. 该层热量直接来自于太阳辐射

答案及解析

1.【答案】 C

【解析】从对流层和平流层距离地面的高度切入解答。

【解答】A、12千米在南北两极已经在平流层,A不符合题意;

B、赤道地区对流层的厚度可到17~18千米,12千米高空飞行的飞机赤道地区还在对流层内,B不符合题意;

C、从对流层飞至平流层内,赤道处是对流层北极处是平流层,C符合题意;

D、从平流层飞至对流层内,D不符合题意。

故答案为:C

2.【答案】C

【解析】【分析】根据大气温度在于直方向上的变化,一般将大气层分为对流层、平流层、中间层、暖层、外层。

【解答】A、在对流层中,气温随高度升高而降低,A不符合题意;

B、平流层之所以与对流层相反,随高度上升而气温上升,B不符合题意;

C、中间层气温会随高度按比例递减,C符合题意;

D、暖层中气温随高度的增加而迅速增高,D不符合题意。

故答案为:C

3.【答案】A

【解析】【分析】大气温度的变化范围约在 -84~2500℃之间。从地表上升到约 12 千米,大气温度随高度上

升而下降 ;从 12 千米上升到 55 千米,大气温度随高度上升而升高 ;从 55 千米上升到 85 千米,大气温度随高度上升而降低 ;85 千米以上,大气温度又呈逐渐升高的趋势;根据大气的温度、密度和物质组成等特点,可以把地球大气层分为五层,即对流层、平流层、中间层、暖层和外层;对流层是大气的底层。对流层在两极地区的厚度约为 8 千米,到赤道则增大到 17~18 千米。对流层集中了地球约四分之三的大气质量和几乎全部的水汽、固体杂质。对流层最显著的特点是有强烈的对流运动。

【解答】图中A近地面属于对流层,B是属于平流层,C是中间层,D是暖层·和外层,①对流层特点是温度随高度增加而降低,正确说法;②对流层气温下面高、上面低,容易发生空气对流。显著的对流运动和充足的水汽,使对流层的天气现象复杂多变,云、雨、雪、雷电等主要的天气现象都发生在这一层,对流层的各种天气变化影响着生物的生存和行为,对流层是大气层中与人们生活和生产关系最密切的一层,说法正确;③B层是平流层,主要是飞机活动的空间,飞船活动在外层,说法错误;④

对流层集中了地球约四分之三的大气质量和几乎全部的水汽、固体杂质,④说法错误,故A正确。

故答案为:A。

4.【答案】B

【解析】【分析】一般情况下,大气温度随着高度增加而下降,可是在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,就是地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,气家学家称之为“逆温”,它特别像一层厚厚的被子笼罩在上空,上下层空气减少了流动,近地面层大气污染物“无路可走”,只好原地不动,越积越多,空气污染势必加重

【解答】 A、 一般情况下,大气温度随着高度增加而下降,可是在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,A图非常明显是大气温度随着高度而直线下降的,不属于“逆温”现象,A不符合题意。

B、 一般情况下,大气温度随着高度增加而下降,可是在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,就是地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,气家学家称之为“逆温”,它特别像一层厚厚的被子笼罩在上空,上下层空气减少了流动,近地面层大气污染物“无路可走”,只好原地不动,越积越多,空气污染势必加重,B图中间的一段可以说明随着高度增加大气温度反而上升的反常现象,也就是“逆温”现象,B符合题意。

C、C图中间那段说明随着高度平稳,大气温度也平稳,同时也可以看出随着高度增加大气温度下降,“逆温”现象是地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,不属于“逆温”现象,C不符合题意。

D、D图有一段可以看出随着高度增加气温不变,也可以看出随着高度不变,气温也不变,有一段是随着高度增加气温下降,逆温”现象是地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,D不符合题意。

故答案为:B

5.【答案】B

【解析】【分析】平流层,亦称同温层,是地球大气层里上热下冷的一层,此层被分成不同的温度层,当中高温层置于顶部,而低温层置于低部。

【解答】①平流层的温度与对流层温度差不多,不是适宜飞机飞行的原因,故①错误;

②空气中上热下冷,不易形成对流现象,气流稳定,有利于飞机的稳定飞行,故②正确;

③空气含水汽少,能见度好,良好的视野有助于飞机的飞行;故③正确;

④飞机改变航向与所处的空间无关;故④错误;

故答案为:B。

6.【答案】 C

【解析】大气分层按照大气在垂直方向的各种特性,将大气分成若干层次,按大气温度随高度分布的特征,可把大气分成对流层、平流层、中间层、热层和散逸层,对流层是大气的最下层。

【解答】高层大气是指从平流层顶到3 000千米的高空,而不是5 000千米。高层大气的密度非常小,与星际空间相当接近,且能反射无线电波,C符合题意。

故答案为:C

7.【答案】B

【解析】空气对流是由于空气受热不均,受热的空气膨胀上升,而受冷的空气下沉而形成的。

受热的空气膨胀上升,而受冷的空气下沉。

8.【答案】B

【解析】【分析】一般将大气分为五层对流层、平流层、中间层、热层和 外层(又称外逸层或逃逸层)。接近地面、对流运动最显著的大气区域为对流层,对流层上界称对流层顶,在赤道地区高度约17~18千米,在极地约8千米;从对流层顶至约50千米的大气层称平流层,平流层内大气多作水平运动,对流十分微弱,臭氧层即位于这一区域内;中间层又称中层,是从平流层顶至约80千米的大气区域;热层是中间层顶至300~500千米的大气层;热层顶以上的大气层称外层大气。

【解答】A、臭氧可以吸收太阳辐射的紫外线;故A错误;

B、水蒸气遇冷液化后附着在尘埃上,才会形成雨滴降落,从而形成降水;故B正确;

C 、对流层是下热上冷,有利于形成对流;故C错误;

D、中间层有对流现象,但不会形成雨雪等天气;故D错误;

故答案为:B。

9.【答案】 C

【解析】对流指的是流体内部由于各部分温度不同而造成的相对流动,即流体(气体或液体)通过自身各部分的宏观流动实现热量传递的过程。浸在流体内的物体受到流体竖直向上托起的作用力叫作浮力。测量物体密度的仪器是密度计。

【解答】A、大气对流运动是冷空气下沉,故A错误;

B、浮力的方向是竖直向上的;故B错误;

C、a处受热膨胀向上运动,推动水顺时针流动;故C正确;

D、密度计的刻度是上大下小的;故D错误;

故答案为:C。

10.【答案】C

【解析】【分析】300km以上为高层大气,即为自平流层顶至2000~3000千米高空,空气密度很小,气压很低,故与人造卫星摩擦产生的热量有限。

【解答】A、卫星相对静止但是仍在不停的运动,故不是人造卫星不会烧毁的原因,故不符合题意;

B、空气密度很小,气压很低,故与人造卫星摩擦产生的热量有限,而非散热好的原因,故不符合题意;

C、高层大气空气密度很小,气压很低,故与人造卫星摩擦产生的热量有限,故人造卫星未烧毁,故正确;

D、高层大气密度较小,故不符合题意。

故答案为:C

11.【答案】(1)对流层(2)B

【解析】【分析】大气可分为五层,自地面到高空依次为A对流层、B平流层、C中间层、D暖层、外层。对流层的特点是有强烈的对流运动及天气现象复杂多变。

【解答】(1) A,B,C,D中与人类生活最密切相关的是A对流层。

(2)A层天气现象复杂多变的最主要原因是B对流运动旺盛,A距离地面近和C有大量的水汽和固体杂质也是对流层的特点,但是与天气复杂多变无关,D对流层气温随高度增加而降低,故B正确,符合题意,ACD不符合题意。

故答案为:(1)对流层 (2)B

12.【答案】逆时针;上端

【解析】(1)由于重力作用,密度大的物质会向下运动,而密度小的物质会向上运动;

(2)夏季的空调是用来制冷的,而冷空气向下运动,所以应该将空调安装在房间上端,这样可以使整个屋子温度降低。

【解答】(1)如图所示,在水管的右下角用酒精灯加热,那么右边的水受热密度变小,会向上运动,而左边的冷水会受到推力向右运动,因此水是逆时针流动的;

(2)夏天在房间安装空调,应将空调装在房子的上端。

13.【答案】 (1)A,D(2)地表不会出现下雨等现象

【解析】本题主要考查通过实验比较空气中的对流现象以及在密封情况下气体的情况知识点。

【解答】 A、因为线香在燃烧所以它的烟在往上弥漫,A符合题意。

B、 不透明的就是东西有许多,若只要是不透明的物体都会往上升,那比如铜墙铁壁,B不符合题意。

C、对流层最显著的特点是有强烈的对流运动, 空气对流运动的规律:热空气上升,冷空气下降,可是从实验中线香的烟没有遇冷,而是线香的烟上升到烧杯顶不断蔓延,B不符合题意。

D、烧水时里面的气体不停充满,之后气体可以从口中排出,此实验中的线香的烟气,最终在烧杯里弥漫满了烟气,然后烟气再漫出烧杯,D符合题意。

(2)对流层最显著的特点是有强烈的对流运动, 空气对流运动的规律:热空气上升,冷空气下降,就因为对流层的这些特点雨,雾等天气现象都发生在对流层, 如果对流层中的大气温度的垂直分布与现在的相反,地球上出现的现象等天气现象比如下雨。

故答案为:(1)AD (2) 地表不会出现下雨等现象

14.【答案】 (1)平流;对流 (2)③;②;③;②

(3)赤道;两极;赤道地区热量多、温度高,对流强烈,达到的高度就高 (4)C

【解析】大气层是因重力关系而围绕着地球的一层混合气体,是地球最外部的气体圈层,包围着海洋和陆地,大气层的厚度大约在1000千米以上,但没有明显的界限。

【解答】(1)大气层的最低层是对流层,即 ③;对流层往上是平流层,即 ② ;

(2)天气现象主要发生在对流层,即 ③ ;臭氧主要集中在平流层,即 ② ;空气垂直运动剧烈,是空气对流现象明显,是对流层,即 ③ ;有利于高空飞行的是平流层,即 ② ;

(3)对流层是赤道地区最厚,两极地区最薄;赤道地区光照时间长,辐射的热量多,温度高,对流运动更加强烈,达到的高度就高,因此其对流层就厚;

(3)对流层的温度随着高度的增加而降低,是因为对流层是大气层的最低层,其热量来源主要来自地球自身;故C正确;

故答案为:(1)平流;对流;(2)③;②;③;②;(3)赤道;两极; 赤道地区热量多、温度高,对流强烈,达到的高度就高;(4)C。

2.1大气层

A.一直飞行在对流层内 B.一直飞行在平流层内

C.从对流层飞至平流层 D.从平流层飞至对流层

2.关于大气层的气温特点,下列选项中错误的是( )。

A.B.C.D.

3.下图是大气温度垂直分布图,下列是关于大气各层及其相关作用之间的连线,其中正确的是( )

①对流层——气温随高度增加而降低

②对流层——与人类生活关系最密切

③图中B层——航天飞船活动的主要空间

④图中B层——集中了大气中四分之三大气质量和全部水汽

A.①② B.①③ C.①④ D.③④

4.在大气的对流层中,若暖空气覆盖在较冷的空气上面,就形成逆温现象,会使大气污染物不能扩散,而造成严重的空气污染。这种现象在山谷或盆地地形,且无风时较易发生。下列哪一图线可描述此现象( )

A.B.C.D.

5.飞机适宜在离地面10km以上的平流层中飞行,主要是因为( )

①在平流层中,温度适宜;

②空气中上热下冷,不易形成对流现象,气流稳定;

③空气含水汽少,能见度好;

④在平流层中,有利于改变航向

A.①③ B.②③ C.②④ D.①②④

6.下列大气成分所在的大气层及其作用的叙述中,错误的是( )

A. 平流层中的臭氧,保护地面上的生物免受紫外线的伤害

B. 对流层中的二氧化碳,对地面起保温作用

C. 从平流层顶部到 5000 千米的高空是高层大气,该层存在电离层,能反射无线电波

D. 对流层中的水汽和杂质,是成云致雨的必要条件

7.下列大气对流图正确的是 ( )

A. B. C. D.

9.下列图像中,能正确表达相关选项的方向或刻度的是( )

A. 甲:大气对流运动的方向 B. 乙:物体受到液体对它的浮力方向

C. 丙:对流管中水流动的方向D. 丁:密度计上的刻度

10.300千米以上的大气气温在1000℃以上,但在其中运行的人造卫星不会被烧毁,主要原因是( )

A.卫星与大气处于相对静止状态

B.卫星在大气中高速运行,能很好地散热

C.该层大气稀薄,卫星从中吸收的及与之摩擦产生的热量很有限

D.该层大气密度很大,有利于卫星散热

11.读图并回答下列问题

(1)A,B,C,D中与人类生活最密切相关的是 (填名称)。

(2)A层天气现象复杂多变的最主要原因是 。

A.距离地面近 B.对流运动旺盛

C.有大量的水汽和固体杂质 D.气温随高度增加不断升高

12.小新用水的对流运动模拟空气的对流运动,做了如图所示的实验,请问他观察到环形玻璃管里的水是________(填“顺时针”或“逆时针”)流动的。由此你猜想夏天在房间安装空调,应将空调装在房子的________(填“上端”或“下端“)。

13.如图所示,小明将一段线香横插在橡皮泥上,点燃后扣上一只大烧杯。

(1)下列有关本实验的说法正确的是________;

A.可观察到线香的烟往上弥漫

B.此实验说明只要是不透明的物体(如烟)都会往上升

C.实验中观察到的就是对流层的对流现象

D.此实验的现象与烧水时的对流现象本质原因相同

(2)请想象一下,如果对流层中的大气温度的垂直分布与现在的相反,地球上可能会有怎样的现象?请写出一个现象:________。

14.读气温的垂直分布图,完成下列问题:

(1)在①②③三层中,①为中间层;②为________层;③为________层。

(2)用图中序号填空:天气现象发生在________,臭氧主要集中在________,空气垂直运动强烈的是________,有利于高空飞行的是________。

(3)③层的厚度不均,一般来说,________地区最厚,________地区最薄,其原因是________。

(4)③中气温随高度增加而降低,说明了__________(填字母)。

A. 空气越稀薄,保温作用越差 B. 该层顶部是臭氧层

C. 地面是该层的主要直接热源 D. 该层热量直接来自于太阳辐射

答案及解析

1.【答案】 C

【解析】从对流层和平流层距离地面的高度切入解答。

【解答】A、12千米在南北两极已经在平流层,A不符合题意;

B、赤道地区对流层的厚度可到17~18千米,12千米高空飞行的飞机赤道地区还在对流层内,B不符合题意;

C、从对流层飞至平流层内,赤道处是对流层北极处是平流层,C符合题意;

D、从平流层飞至对流层内,D不符合题意。

故答案为:C

2.【答案】C

【解析】【分析】根据大气温度在于直方向上的变化,一般将大气层分为对流层、平流层、中间层、暖层、外层。

【解答】A、在对流层中,气温随高度升高而降低,A不符合题意;

B、平流层之所以与对流层相反,随高度上升而气温上升,B不符合题意;

C、中间层气温会随高度按比例递减,C符合题意;

D、暖层中气温随高度的增加而迅速增高,D不符合题意。

故答案为:C

3.【答案】A

【解析】【分析】大气温度的变化范围约在 -84~2500℃之间。从地表上升到约 12 千米,大气温度随高度上

升而下降 ;从 12 千米上升到 55 千米,大气温度随高度上升而升高 ;从 55 千米上升到 85 千米,大气温度随高度上升而降低 ;85 千米以上,大气温度又呈逐渐升高的趋势;根据大气的温度、密度和物质组成等特点,可以把地球大气层分为五层,即对流层、平流层、中间层、暖层和外层;对流层是大气的底层。对流层在两极地区的厚度约为 8 千米,到赤道则增大到 17~18 千米。对流层集中了地球约四分之三的大气质量和几乎全部的水汽、固体杂质。对流层最显著的特点是有强烈的对流运动。

【解答】图中A近地面属于对流层,B是属于平流层,C是中间层,D是暖层·和外层,①对流层特点是温度随高度增加而降低,正确说法;②对流层气温下面高、上面低,容易发生空气对流。显著的对流运动和充足的水汽,使对流层的天气现象复杂多变,云、雨、雪、雷电等主要的天气现象都发生在这一层,对流层的各种天气变化影响着生物的生存和行为,对流层是大气层中与人们生活和生产关系最密切的一层,说法正确;③B层是平流层,主要是飞机活动的空间,飞船活动在外层,说法错误;④

对流层集中了地球约四分之三的大气质量和几乎全部的水汽、固体杂质,④说法错误,故A正确。

故答案为:A。

4.【答案】B

【解析】【分析】一般情况下,大气温度随着高度增加而下降,可是在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,就是地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,气家学家称之为“逆温”,它特别像一层厚厚的被子笼罩在上空,上下层空气减少了流动,近地面层大气污染物“无路可走”,只好原地不动,越积越多,空气污染势必加重

【解答】 A、 一般情况下,大气温度随着高度增加而下降,可是在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,A图非常明显是大气温度随着高度而直线下降的,不属于“逆温”现象,A不符合题意。

B、 一般情况下,大气温度随着高度增加而下降,可是在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,就是地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,气家学家称之为“逆温”,它特别像一层厚厚的被子笼罩在上空,上下层空气减少了流动,近地面层大气污染物“无路可走”,只好原地不动,越积越多,空气污染势必加重,B图中间的一段可以说明随着高度增加大气温度反而上升的反常现象,也就是“逆温”现象,B符合题意。

C、C图中间那段说明随着高度平稳,大气温度也平稳,同时也可以看出随着高度增加大气温度下降,“逆温”现象是地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,不属于“逆温”现象,C不符合题意。

D、D图有一段可以看出随着高度增加气温不变,也可以看出随着高度不变,气温也不变,有一段是随着高度增加气温下降,逆温”现象是地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,D不符合题意。

故答案为:B

5.【答案】B

【解析】【分析】平流层,亦称同温层,是地球大气层里上热下冷的一层,此层被分成不同的温度层,当中高温层置于顶部,而低温层置于低部。

【解答】①平流层的温度与对流层温度差不多,不是适宜飞机飞行的原因,故①错误;

②空气中上热下冷,不易形成对流现象,气流稳定,有利于飞机的稳定飞行,故②正确;

③空气含水汽少,能见度好,良好的视野有助于飞机的飞行;故③正确;

④飞机改变航向与所处的空间无关;故④错误;

故答案为:B。

6.【答案】 C

【解析】大气分层按照大气在垂直方向的各种特性,将大气分成若干层次,按大气温度随高度分布的特征,可把大气分成对流层、平流层、中间层、热层和散逸层,对流层是大气的最下层。

【解答】高层大气是指从平流层顶到3 000千米的高空,而不是5 000千米。高层大气的密度非常小,与星际空间相当接近,且能反射无线电波,C符合题意。

故答案为:C

7.【答案】B

【解析】空气对流是由于空气受热不均,受热的空气膨胀上升,而受冷的空气下沉而形成的。

受热的空气膨胀上升,而受冷的空气下沉。

8.【答案】B

【解析】【分析】一般将大气分为五层对流层、平流层、中间层、热层和 外层(又称外逸层或逃逸层)。接近地面、对流运动最显著的大气区域为对流层,对流层上界称对流层顶,在赤道地区高度约17~18千米,在极地约8千米;从对流层顶至约50千米的大气层称平流层,平流层内大气多作水平运动,对流十分微弱,臭氧层即位于这一区域内;中间层又称中层,是从平流层顶至约80千米的大气区域;热层是中间层顶至300~500千米的大气层;热层顶以上的大气层称外层大气。

【解答】A、臭氧可以吸收太阳辐射的紫外线;故A错误;

B、水蒸气遇冷液化后附着在尘埃上,才会形成雨滴降落,从而形成降水;故B正确;

C 、对流层是下热上冷,有利于形成对流;故C错误;

D、中间层有对流现象,但不会形成雨雪等天气;故D错误;

故答案为:B。

9.【答案】 C

【解析】对流指的是流体内部由于各部分温度不同而造成的相对流动,即流体(气体或液体)通过自身各部分的宏观流动实现热量传递的过程。浸在流体内的物体受到流体竖直向上托起的作用力叫作浮力。测量物体密度的仪器是密度计。

【解答】A、大气对流运动是冷空气下沉,故A错误;

B、浮力的方向是竖直向上的;故B错误;

C、a处受热膨胀向上运动,推动水顺时针流动;故C正确;

D、密度计的刻度是上大下小的;故D错误;

故答案为:C。

10.【答案】C

【解析】【分析】300km以上为高层大气,即为自平流层顶至2000~3000千米高空,空气密度很小,气压很低,故与人造卫星摩擦产生的热量有限。

【解答】A、卫星相对静止但是仍在不停的运动,故不是人造卫星不会烧毁的原因,故不符合题意;

B、空气密度很小,气压很低,故与人造卫星摩擦产生的热量有限,而非散热好的原因,故不符合题意;

C、高层大气空气密度很小,气压很低,故与人造卫星摩擦产生的热量有限,故人造卫星未烧毁,故正确;

D、高层大气密度较小,故不符合题意。

故答案为:C

11.【答案】(1)对流层(2)B

【解析】【分析】大气可分为五层,自地面到高空依次为A对流层、B平流层、C中间层、D暖层、外层。对流层的特点是有强烈的对流运动及天气现象复杂多变。

【解答】(1) A,B,C,D中与人类生活最密切相关的是A对流层。

(2)A层天气现象复杂多变的最主要原因是B对流运动旺盛,A距离地面近和C有大量的水汽和固体杂质也是对流层的特点,但是与天气复杂多变无关,D对流层气温随高度增加而降低,故B正确,符合题意,ACD不符合题意。

故答案为:(1)对流层 (2)B

12.【答案】逆时针;上端

【解析】(1)由于重力作用,密度大的物质会向下运动,而密度小的物质会向上运动;

(2)夏季的空调是用来制冷的,而冷空气向下运动,所以应该将空调安装在房间上端,这样可以使整个屋子温度降低。

【解答】(1)如图所示,在水管的右下角用酒精灯加热,那么右边的水受热密度变小,会向上运动,而左边的冷水会受到推力向右运动,因此水是逆时针流动的;

(2)夏天在房间安装空调,应将空调装在房子的上端。

13.【答案】 (1)A,D(2)地表不会出现下雨等现象

【解析】本题主要考查通过实验比较空气中的对流现象以及在密封情况下气体的情况知识点。

【解答】 A、因为线香在燃烧所以它的烟在往上弥漫,A符合题意。

B、 不透明的就是东西有许多,若只要是不透明的物体都会往上升,那比如铜墙铁壁,B不符合题意。

C、对流层最显著的特点是有强烈的对流运动, 空气对流运动的规律:热空气上升,冷空气下降,可是从实验中线香的烟没有遇冷,而是线香的烟上升到烧杯顶不断蔓延,B不符合题意。

D、烧水时里面的气体不停充满,之后气体可以从口中排出,此实验中的线香的烟气,最终在烧杯里弥漫满了烟气,然后烟气再漫出烧杯,D符合题意。

(2)对流层最显著的特点是有强烈的对流运动, 空气对流运动的规律:热空气上升,冷空气下降,就因为对流层的这些特点雨,雾等天气现象都发生在对流层, 如果对流层中的大气温度的垂直分布与现在的相反,地球上出现的现象等天气现象比如下雨。

故答案为:(1)AD (2) 地表不会出现下雨等现象

14.【答案】 (1)平流;对流 (2)③;②;③;②

(3)赤道;两极;赤道地区热量多、温度高,对流强烈,达到的高度就高 (4)C

【解析】大气层是因重力关系而围绕着地球的一层混合气体,是地球最外部的气体圈层,包围着海洋和陆地,大气层的厚度大约在1000千米以上,但没有明显的界限。

【解答】(1)大气层的最低层是对流层,即 ③;对流层往上是平流层,即 ② ;

(2)天气现象主要发生在对流层,即 ③ ;臭氧主要集中在平流层,即 ② ;空气垂直运动剧烈,是空气对流现象明显,是对流层,即 ③ ;有利于高空飞行的是平流层,即 ② ;

(3)对流层是赤道地区最厚,两极地区最薄;赤道地区光照时间长,辐射的热量多,温度高,对流运动更加强烈,达到的高度就高,因此其对流层就厚;

(3)对流层的温度随着高度的增加而降低,是因为对流层是大气层的最低层,其热量来源主要来自地球自身;故C正确;

故答案为:(1)平流;对流;(2)③;②;③;②;(3)赤道;两极; 赤道地区热量多、温度高,对流强烈,达到的高度就高;(4)C。

2.1大气层

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象