第2课 诸侯纷争与变法运动 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 13.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-15 22:57:24 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

探究:中国早期国家的基本特点?

①神权色彩浓厚(甲骨文、祭祀)

②以血缘关系为纽带分配政治权力。(分封制、宗法制)

③最高执政集团尚未实现权力的高度集中。(从内外服到分封)

政治

①土地国有,集体劳作(井田制)

②青铜铸造发达(大量青铜器)

经济

①系统文字(甲骨文,金文)

②开始形成统一的心理文化认同(华夏文化,炎黄子孙)

文化

复习导入:温故知新

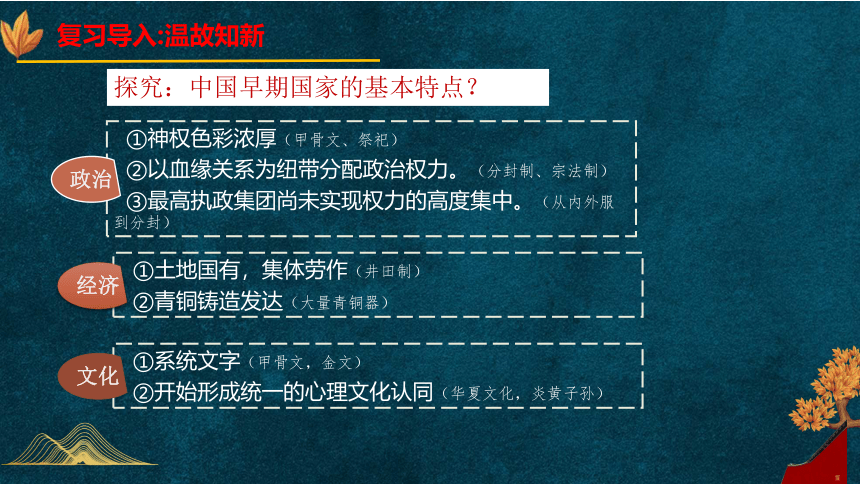

周平王东迁后,中国历史进入东周时期.周天子的控制力日渐削弱.周平王死后,桓王继位,与郑国矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走.郑国派人去"慰问",桓王只好忍气吞声,不了了之.此后诸侯纷争不断,"礼乐征伐自天子出"的时代一去不返.图为河南三门峡上村岭虢国墓出土的春秋时期青铜戈,戈上有"虢太子元徒戈"六字铭文.戈是当时的格斗武器.

王室衰微,礼崩乐坏

第2课诸侯纷争与变法运动

【课程标准】

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

2.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

孔子和老子

贰

经济发展与变法运动

肆

百家争鸣

壹

列国纷争与华夏认同

目录

叁

列国纷争与华夏认同

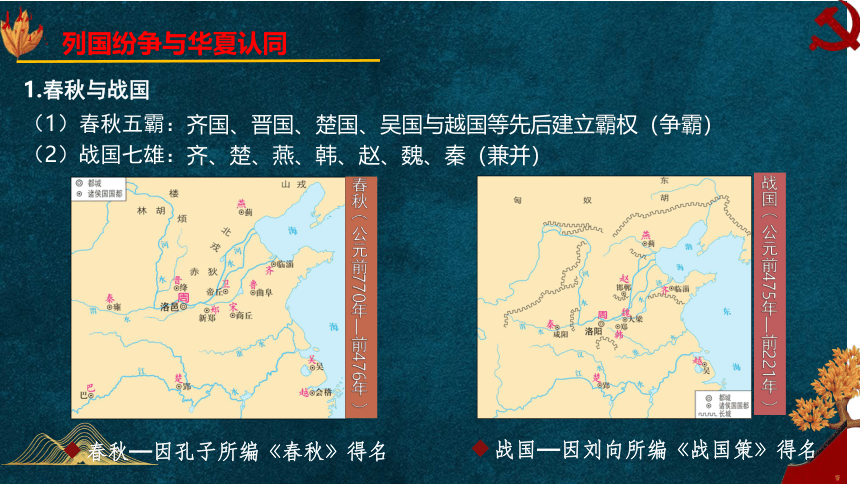

1.春秋与战国

春秋(公元前770年—前476年)

战国(公元前475年—前221年)

(1)春秋五霸:

(2)战国七雄:

齐国、晋国、楚国、吴国与越国等先后建立霸权(争霸)

齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦(兼并)

春秋—因孔子所编《春秋》得名

战国—因刘向所编《战国策》得名

列国纷争与华夏认同

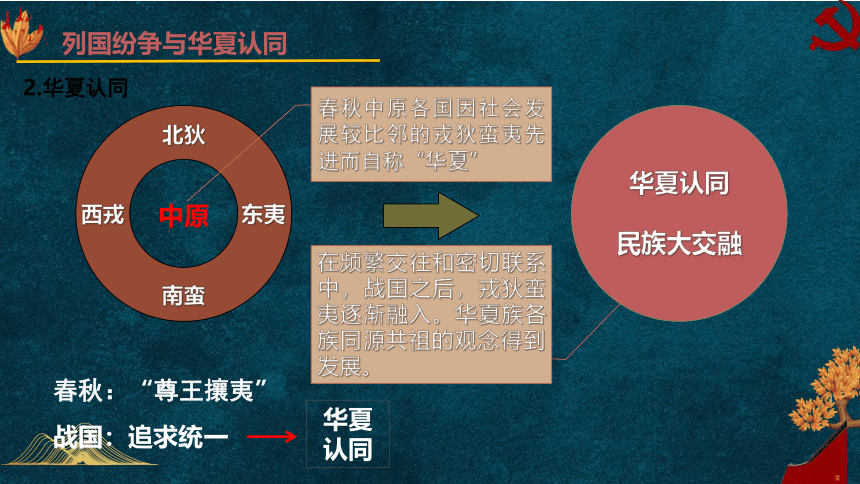

2.华夏认同

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较比邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”

华夏认同

民族大交融

在频繁交往和密切联系中,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入。华夏族各族同源共祖的观念得到发展。

春秋:“尊王攘夷”

战国:追求统一

华夏认同

经济发展与变法运动

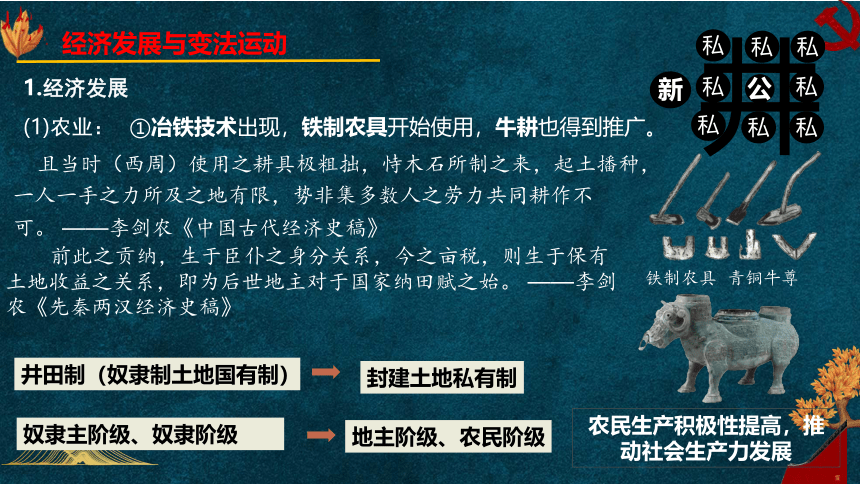

1.经济发展

(1)农业:

①冶铁技术出现,铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

农民生产积极性提高,推动社会生产力发展

封建土地私有制

奴隶主阶级、奴隶阶级

地主阶级、农民阶级

井田制(奴隶制土地国有制)

且当时(西周)使用之耕具极粗拙,恃木石所制之来,起土播种,一人一手之力所及之地有限,势非集多数人之劳力共同耕作不可。 ——李剑农《中国古代经济史稿》

前此之贡纳,生于臣仆之身分关系,今之亩税,则生于保有土地收益之关系,即为后世地主对于国家纳田赋之始。 ——李剑农《先秦两汉经济史稿》

井

公

私

新

私

私

私

私

私

私

私

铁制农具 青铜牛尊

经济发展与变法运动

1.经济发展

(1)农业:

②兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂等。

◎都江堰及其工程示意图

◎李冰父子

……于是蜀沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府。

——《华阳国志·蜀志》

经济发展与变法运动

1.经济发展

(2)工商业:手工业分工更加细密,货币流通广泛,涌现出一批中心城市。

◎流行于春秋战国时期的各国货币

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

◎现藏于河北博物院的“错金银四龙四凤铜方案座”

经济发展与变法运动

2.变法运动

(1)战国时期的主要变法

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

战国时期各国纷纷变法的原因是什么?目的是什么?

富国强兵

经济发展与变法运动

2.变法运动

(2)商鞅变法

奖励耕织

奖励军功

重农抑商

废井田,开阡陌

推行县制

仕伍连坐

拆家为户

经 济

政 治

经济发展与变法运动

2.变法运动

(2)商鞅变法

【课堂探究】依据材料并结合所学知识,探究如何评价商鞅变法?

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。 ——李斯《谏逐客书》

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。 ——《战国策·秦策一》

(1)积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:轻罪重罚,压迫和剥削百姓等。

经济发展与变法运动

2.变法运动

礼乐征伐自大夫出(战国)

礼乐征伐自天子出(西周)

政治:王室衰微,礼崩乐坏

诸侯迭起,新制酝酿

经济:铁犁牛耕,井田瓦解

土地私有,小农经济

阶级: 士阶层活跃

新兴地主阶级壮大

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

权力下移

思考探究:如何理解战国变法运动的必然?

孔子和老子

1.孔子——儒家学派创始人

樊迟问仁。子曰:“爱人” 。

——《论语·颜渊》

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉!为仁由己,而由人乎哉” 。

——《论语·颜渊》

(1)思想核心:

“仁”——关爱他人(有等级差别的爱)

孔子和老子

1.孔子——儒家学派创始人

(2)政治思想:

子曰:为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。

——《论语·为政》

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语·为政》

“为政以德”(改良政治)

“礼”——克己复礼(恢复西周的礼乐制度)

孔子和老子

1.孔子——儒家学派创始人

(3)教育思想:

孔子最大的抱负虽在政治,他最大的成就却在教育。在我国教育史上,他是好几方面的开拓者。第一,孔子首先提倡“有教无类”,不分贵贱贫富,一律施教。第二,孔子以个人在野的力量,造就或召聚一大帮的人才。他的门下成了至少鲁国人才的总汇。他的大弟子名氏可考的已有七十七人,第三,孔子首先把技艺教育和人格教育打成一片。他以系统的道德学说和缜密的人生理想教训生徒。其中《礼》和《诗》是孔子所常讲,弟子所必修的。

——摘编自张荫麟《中国史纲》

①“有教无类”,打破贵族阶层垄断文化教育的局面,推动私学的发展。

②整理《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等,主要思想和言论记载在《论语》当中。

孔子和老子

2.老子——道家学派创始人

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

——以上均摘自《道德经》

①“道”是万物的本原;

②追求天人合一,是中国古代朴素的唯物论;

③朴素的辩证法:揭示出事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚;

④政治上主张顺其自然,无为而治;

⑤其观点见于《老子》一书。(又称《道德经》)

百家争鸣

1.背景

【课堂探究】依据材料并结合所学知识,分析百家争鸣的历史背景。

随着私学教育的出现,普通人也可以接受教育,知识传播面更加广泛,直接催生了“士”阶层的兴起,促进了学术思想和知识文化的广泛传播,刺激了思想文化的重组与更新。

……

列国在兼并形势下,竞相颁布优惠的人才政策,对不同的学说采取宽松政策,意图实现富国强兵的目标。

——摘编自于凯《战国史》

①社会经济发展,新兴的士阶层崛起。

②各国统治者处于争霸需要,争相招揽人才。

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(1)孟子(儒家)

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

水性无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

——《孟子·告子上》

提倡“仁政”

人性善

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(2)荀子(儒家)

人之性恶,其善者伪也。

——《荀子·性恶》

由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。

——《荀子·富国》

人性恶

隆礼重法

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(3)庄子(道家)

若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎恃哉!故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。……今子有大树,患其无用,何

不树之于无何有之乡、广莫之野,彷徨乎无为其侧,

逍遥乎寝卧其下?不夭斤斧,物无害者,

无所可用,安所困苦哉!

——《庄子·逍遥游》

崇尚逍遥自由

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(4)邹衍(阴阳家)

邹子有终始五德,从所不胜,木德继之,金德次之,火德次之,水德次之。

——《文选·魏都赋》李善注引 《七略》

提出“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(5)墨子(墨家)

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱!故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

今小为非,则知而非之;大为非攻国,则不知非,从而誉之,谓之义;此可谓知义与不义之辩乎?是以知天下之君子也,辩义与不义之乱也。

得意,贤士不可不举;不得意,贤士不可不举。尚欲祖述尧舜禹汤之道,将不可以不尚贤。夫尚贤者,政之本也。

——以上均摘自《墨子》

“兼爱”“非攻”“尚贤”

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(6)韩非(法家)

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

万乘之主、千乘之君所以制天下而征诸侯者,以其威势也。

是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。

——以上均摘自《韩非子》

主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想。

百家争鸣

3.影响

“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后代的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——侯外庐《中国思想史纲》

(1)意识形态变革:百家争鸣是社会经济发展、阶级关系变化在思想文化领域的反映体现。

(2)思想解放运动:百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动。

(3)奠定理论基础:为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。

(4)传统文化源头:成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

课堂总结

变

政治

动荡

经济发展与

变法运动

思想

文化

春秋五霸:齐晋楚吴越 ——争霸

战国七雄:齐楚燕韩赵魏秦——兼并

与少数的民族关系:春秋—产生华夏认同观念/战国—融入华夏族

社会大转型:由奴隶社会转为封建社会

农业:①铁农具和牛耕的使用,推动社会生产力发展

②兴建水利灌溉工程

手工业:冶铁技术出现,战国时期手工业分工更加细密

商业:工商业繁荣,私商产生,货币流通广泛,出现一批

中心城市

变法运动:秦国——商鞅变法(目的/内容/影响)

春秋时期:孔子/老子

战国时期:百家争鸣(背景/思想家/意义)

探究:中国早期国家的基本特点?

①神权色彩浓厚(甲骨文、祭祀)

②以血缘关系为纽带分配政治权力。(分封制、宗法制)

③最高执政集团尚未实现权力的高度集中。(从内外服到分封)

政治

①土地国有,集体劳作(井田制)

②青铜铸造发达(大量青铜器)

经济

①系统文字(甲骨文,金文)

②开始形成统一的心理文化认同(华夏文化,炎黄子孙)

文化

复习导入:温故知新

周平王东迁后,中国历史进入东周时期.周天子的控制力日渐削弱.周平王死后,桓王继位,与郑国矛盾激化,刀兵相见,结果王室军队败北,桓王肩头还中了一箭,狼狈撤走.郑国派人去"慰问",桓王只好忍气吞声,不了了之.此后诸侯纷争不断,"礼乐征伐自天子出"的时代一去不返.图为河南三门峡上村岭虢国墓出土的春秋时期青铜戈,戈上有"虢太子元徒戈"六字铭文.戈是当时的格斗武器.

王室衰微,礼崩乐坏

第2课诸侯纷争与变法运动

【课程标准】

1.通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

2.通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

孔子和老子

贰

经济发展与变法运动

肆

百家争鸣

壹

列国纷争与华夏认同

目录

叁

列国纷争与华夏认同

1.春秋与战国

春秋(公元前770年—前476年)

战国(公元前475年—前221年)

(1)春秋五霸:

(2)战国七雄:

齐国、晋国、楚国、吴国与越国等先后建立霸权(争霸)

齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦(兼并)

春秋—因孔子所编《春秋》得名

战国—因刘向所编《战国策》得名

列国纷争与华夏认同

2.华夏认同

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

春秋中原各国因社会发展较比邻的戎狄蛮夷先进而自称“华夏”

华夏认同

民族大交融

在频繁交往和密切联系中,战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入。华夏族各族同源共祖的观念得到发展。

春秋:“尊王攘夷”

战国:追求统一

华夏认同

经济发展与变法运动

1.经济发展

(1)农业:

①冶铁技术出现,铁制农具开始使用,牛耕也得到推广。

农民生产积极性提高,推动社会生产力发展

封建土地私有制

奴隶主阶级、奴隶阶级

地主阶级、农民阶级

井田制(奴隶制土地国有制)

且当时(西周)使用之耕具极粗拙,恃木石所制之来,起土播种,一人一手之力所及之地有限,势非集多数人之劳力共同耕作不可。 ——李剑农《中国古代经济史稿》

前此之贡纳,生于臣仆之身分关系,今之亩税,则生于保有土地收益之关系,即为后世地主对于国家纳田赋之始。 ——李剑农《先秦两汉经济史稿》

井

公

私

新

私

私

私

私

私

私

私

铁制农具 青铜牛尊

经济发展与变法运动

1.经济发展

(1)农业:

②兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠、芍陂等。

◎都江堰及其工程示意图

◎李冰父子

……于是蜀沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府。

——《华阳国志·蜀志》

经济发展与变法运动

1.经济发展

(2)工商业:手工业分工更加细密,货币流通广泛,涌现出一批中心城市。

◎流行于春秋战国时期的各国货币

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗如雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

◎现藏于河北博物院的“错金银四龙四凤铜方案座”

经济发展与变法运动

2.变法运动

(1)战国时期的主要变法

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

商鞅变法

吴起变法

战国时期各国纷纷变法的原因是什么?目的是什么?

富国强兵

经济发展与变法运动

2.变法运动

(2)商鞅变法

奖励耕织

奖励军功

重农抑商

废井田,开阡陌

推行县制

仕伍连坐

拆家为户

经 济

政 治

经济发展与变法运动

2.变法运动

(2)商鞅变法

【课堂探究】依据材料并结合所学知识,探究如何评价商鞅变法?

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。 ——李斯《谏逐客书》

商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。期年之后,……兵革大强,诸侯畏惧。 ——《战国策·秦策一》

(1)积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)局限性:轻罪重罚,压迫和剥削百姓等。

经济发展与变法运动

2.变法运动

礼乐征伐自大夫出(战国)

礼乐征伐自天子出(西周)

政治:王室衰微,礼崩乐坏

诸侯迭起,新制酝酿

经济:铁犁牛耕,井田瓦解

土地私有,小农经济

阶级: 士阶层活跃

新兴地主阶级壮大

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

权力下移

思考探究:如何理解战国变法运动的必然?

孔子和老子

1.孔子——儒家学派创始人

樊迟问仁。子曰:“爱人” 。

——《论语·颜渊》

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉!为仁由己,而由人乎哉” 。

——《论语·颜渊》

(1)思想核心:

“仁”——关爱他人(有等级差别的爱)

孔子和老子

1.孔子——儒家学派创始人

(2)政治思想:

子曰:为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。

——《论语·为政》

子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语·为政》

“为政以德”(改良政治)

“礼”——克己复礼(恢复西周的礼乐制度)

孔子和老子

1.孔子——儒家学派创始人

(3)教育思想:

孔子最大的抱负虽在政治,他最大的成就却在教育。在我国教育史上,他是好几方面的开拓者。第一,孔子首先提倡“有教无类”,不分贵贱贫富,一律施教。第二,孔子以个人在野的力量,造就或召聚一大帮的人才。他的门下成了至少鲁国人才的总汇。他的大弟子名氏可考的已有七十七人,第三,孔子首先把技艺教育和人格教育打成一片。他以系统的道德学说和缜密的人生理想教训生徒。其中《礼》和《诗》是孔子所常讲,弟子所必修的。

——摘编自张荫麟《中国史纲》

①“有教无类”,打破贵族阶层垄断文化教育的局面,推动私学的发展。

②整理《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等,主要思想和言论记载在《论语》当中。

孔子和老子

2.老子——道家学派创始人

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

——以上均摘自《道德经》

①“道”是万物的本原;

②追求天人合一,是中国古代朴素的唯物论;

③朴素的辩证法:揭示出事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚;

④政治上主张顺其自然,无为而治;

⑤其观点见于《老子》一书。(又称《道德经》)

百家争鸣

1.背景

【课堂探究】依据材料并结合所学知识,分析百家争鸣的历史背景。

随着私学教育的出现,普通人也可以接受教育,知识传播面更加广泛,直接催生了“士”阶层的兴起,促进了学术思想和知识文化的广泛传播,刺激了思想文化的重组与更新。

……

列国在兼并形势下,竞相颁布优惠的人才政策,对不同的学说采取宽松政策,意图实现富国强兵的目标。

——摘编自于凯《战国史》

①社会经济发展,新兴的士阶层崛起。

②各国统治者处于争霸需要,争相招揽人才。

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(1)孟子(儒家)

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

水性无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

——《孟子·告子上》

提倡“仁政”

人性善

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(2)荀子(儒家)

人之性恶,其善者伪也。

——《荀子·性恶》

由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。

——《荀子·富国》

人性恶

隆礼重法

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(3)庄子(道家)

若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎恃哉!故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。……今子有大树,患其无用,何

不树之于无何有之乡、广莫之野,彷徨乎无为其侧,

逍遥乎寝卧其下?不夭斤斧,物无害者,

无所可用,安所困苦哉!

——《庄子·逍遥游》

崇尚逍遥自由

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(4)邹衍(阴阳家)

邹子有终始五德,从所不胜,木德继之,金德次之,火德次之,水德次之。

——《文选·魏都赋》李善注引 《七略》

提出“相生相胜”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(5)墨子(墨家)

故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱!故天下兼相爱则治,交相恶则乱。

今小为非,则知而非之;大为非攻国,则不知非,从而誉之,谓之义;此可谓知义与不义之辩乎?是以知天下之君子也,辩义与不义之乱也。

得意,贤士不可不举;不得意,贤士不可不举。尚欲祖述尧舜禹汤之道,将不可以不尚贤。夫尚贤者,政之本也。

——以上均摘自《墨子》

“兼爱”“非攻”“尚贤”

百家争鸣

2.诸子百家及其思想主张

(6)韩非(法家)

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

万乘之主、千乘之君所以制天下而征诸侯者,以其威势也。

是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。

——以上均摘自《韩非子》

主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想。

百家争鸣

3.影响

“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后代的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——侯外庐《中国思想史纲》

(1)意识形态变革:百家争鸣是社会经济发展、阶级关系变化在思想文化领域的反映体现。

(2)思想解放运动:百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动。

(3)奠定理论基础:为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。

(4)传统文化源头:成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

课堂总结

变

政治

动荡

经济发展与

变法运动

思想

文化

春秋五霸:齐晋楚吴越 ——争霸

战国七雄:齐楚燕韩赵魏秦——兼并

与少数的民族关系:春秋—产生华夏认同观念/战国—融入华夏族

社会大转型:由奴隶社会转为封建社会

农业:①铁农具和牛耕的使用,推动社会生产力发展

②兴建水利灌溉工程

手工业:冶铁技术出现,战国时期手工业分工更加细密

商业:工商业繁荣,私商产生,货币流通广泛,出现一批

中心城市

变法运动:秦国——商鞅变法(目的/内容/影响)

春秋时期:孔子/老子

战国时期:百家争鸣(背景/思想家/意义)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进