5.3 人皆有不忍人之心 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.3 人皆有不忍人之心 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-15 10:06:42 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

品

味

易安

相思

之 愁

孟子

人皆有不忍人之心

壹

任务一:了解相关文学常识

孟子(约前372年—前289年),名轲,字子舆,战国时期邹国(今山东邹城)人,著名哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派代表人物,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。

孟子是孔子之孙子思的再传弟子。他继承和发展了孔子的思想,把孔子侧重于个人道德的“仁”,推演为政治方面的仁政学说。

44岁时开始周游列国,先后到齐、宋、魏、鲁等国,游说诸侯,宣扬“仁政”,始终不受重用。晚年返回家乡,讲学著述,直到去世。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,孟子和孔子一样,成为封建统治者尊崇的偶像;到唐代,已将孟子和孔子并称;元、明时称为“亚圣”。

作者简介

《孟子》一书是孟子的言论汇编,属语录体散文,由孟子及其弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点 (仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民贵君轻)和政治行动,属儒家经典著作。

《孟子》一书不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专集。孟子善辩,故《孟子》语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

《孟子》共七篇:分别为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。每篇分为上、下章。

南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。《孟子》是四书中篇幅最长的一本,有三万五千多字。

《孟子》

贰

任务二:文意疏通

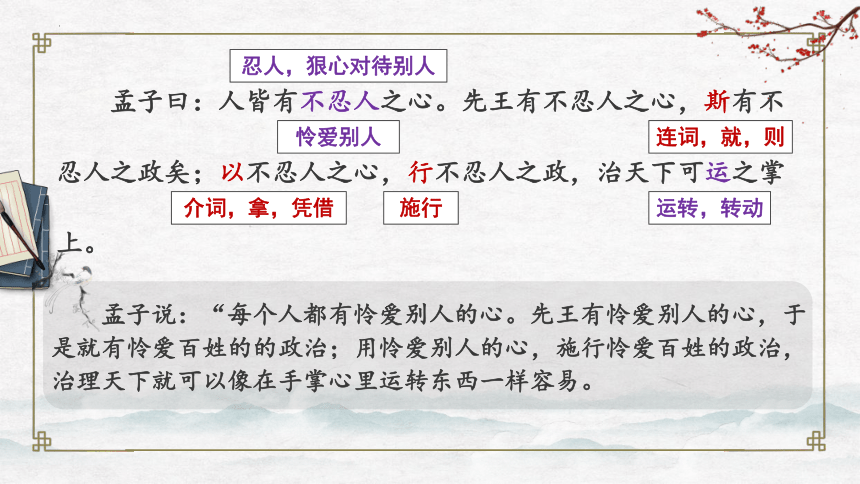

孟子曰:人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

怜爱别人

忍人,狠心对待别人

连词,就,则

介词,拿,凭借

施行

运转,转动

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是就有怜爱百姓的的政治;用怜爱别人的心,施行怜爱百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里运转东西一样容易。

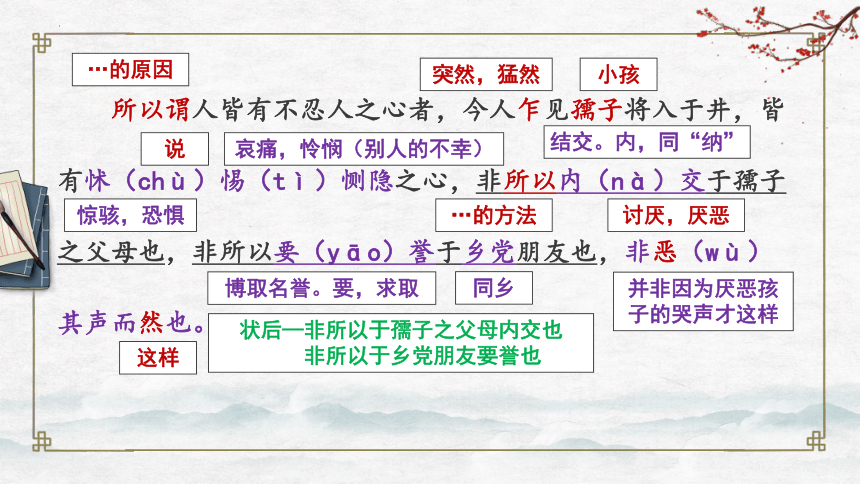

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵(chù)惕(tì)恻隐之心,非所以内(nà)交于孺子之父母也,非所以要(yāo)誉于乡党朋友也,非恶(wù)其声而然也。

…的原因

说

突然,猛然

小孩

惊骇,恐惧

哀痛,怜悯(别人的不幸)

…的方法

结交。内,同“纳”

状后—非所以于孺子之父母内交也

非所以于乡党朋友要誉也

博取名誉。要,求取

同乡

讨厌,厌恶

并非因为厌恶孩子的哭声才这样

这样

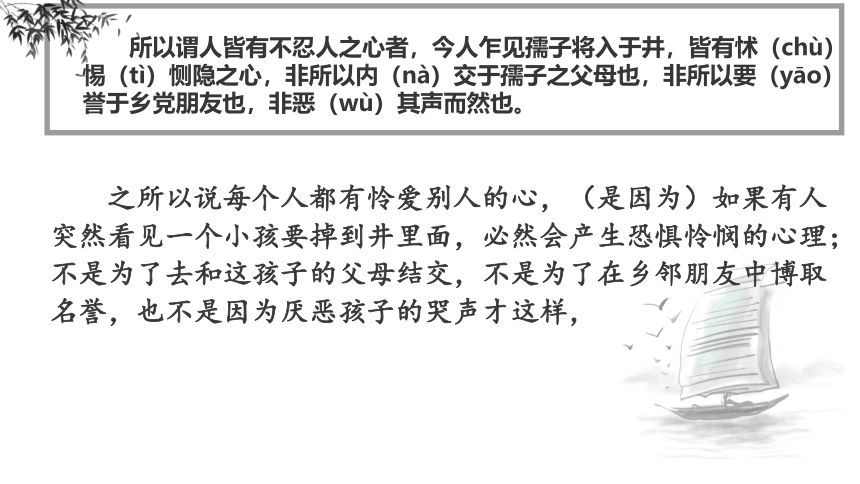

之所以说每个人都有怜爱别人的心,(是因为)如果有人突然看见一个小孩要掉到井里面,必然会产生恐惧怜悯的心理;不是为了去和这孩子的父母结交,不是为了在乡邻朋友中博取名誉,也不是因为厌恶孩子的哭声才这样,

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵(chù)惕(tì)恻隐之心,非所以内(nà)交于孺子之父母也,非所以要(yāo)誉于乡党朋友也,非恶(wù)其声而然也。

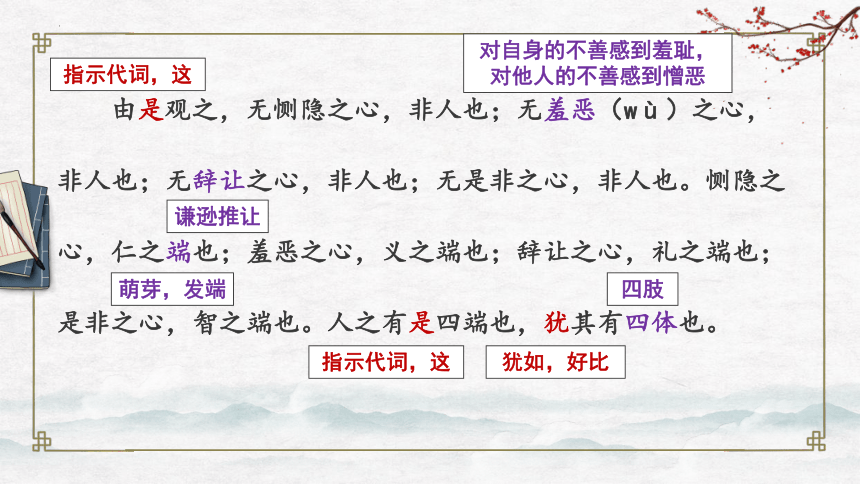

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶(wù)之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

指示代词,这

对自身的不善感到羞耻,

对他人的不善感到憎恶

谦逊推让

萌芽,发端

指示代词,这

犹如,好比

四肢

由此看来,没有哀痛怜悯之心,就不是人;没有羞耻憎恶之心,就不是人;没有谦逊推让之心,就不是人;没有是非对错之心,就不是人。哀痛怜悯之心,是仁的发端;羞耻憎恶之心,是义的发端;谦逊推让之心,是礼的发端;是非对错之心,是智的发端。人有这四种发端,就好像他有四肢一样。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶(wù)之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

指示代词,这

名作动,伤害

宾前—贼自者也

大凡,所有

知道,知晓

使…扩大

同“燃”,燃烧

流通,

指泉水涌出

安定

名作动,侍奉

有了这四种发端却自认为不行的人,是自己残害自己;认为他的君主不行的人,是残害他的君主。凡是有这四种发端的人,(如果)知道要使他们扩大充实,它们就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流通。如果能够扩充它们,便足以安定天下;如果不能扩充它们,就不足以侍奉父母。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

叁

任务三:探究何为“不忍人之心”

文章中,孟子是如何提出“不忍人之心”这一思想的?这样提出你觉得效果好吗?

思想观点 字面解释 思想内涵 出现位置 功用效果

人皆有 不忍人之心

每个人都有怜爱他人之心

这是孟子性善论的一个基础

文章之首

开门见山,直截了当地提出中心论点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅

明确了“人皆有不忍人之心”的基本含义、提出方式及功用效果,我们研读时还需要明了这一论题是如何论证的。请你明晰文章是如何论证“人皆有不忍人之心”这一观点的。

论题 论述内容 扼要解释 论证方法 论证效果

人皆有不忍人之心 今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心 看见小孩掉井,必会有惊惧同情之心

非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也 原因在内不在外

举例论证

剖析原因

反面论证

列举老百姓日常生活中的例子,比较浅显易懂

否定了外在,即是肯定了内在因素

肆

任务四:探究何谓“人之四端”

活动探究1:在纷纭的社会变革及激烈的社会矛盾下,诸子百家的代表人物都纷纷亮剑,游说诸侯,既是为了推销各自学说,也是探索解决矛盾的策略道路。

孟子也不例外,他巡游列国,游说君王,以期推行政治主张。那么他的政治主张是什么呢?请从文中梳理相应的主张。

孟子也不例外,他巡游列国,游说君王,以期推行政治主张。那么他的政治主张是什么呢?请从文中梳理相应的主张。

①文章开篇即亮出其观点,“人皆有不忍人之心”,但此观点并非他本篇但论说目的。他紧接着提出了“四端”(恻隐、羞恶、辞让、是非之心)。有同情、羞耻、礼让、是非之心,是一个真正人格的必备要素,由此培育开发其仁、义、礼、智的思想素养。

②当然,仅有思想素养的苗头还不行,“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”,必须加以培养扩充,扩充得足够大,内可以侍奉父母,外可以保平四海。

③如此,孟子从人性出发,倡导“仁政”的政治主张。

肆

任务四:探究何谓“人之四端”

活动探究2:孟子历来对自己言说的内容及方式充满自信。

从文中看,孟子在其“仁政”主张提出的过程中,采用了哪些论证方式,来加强其说服力。

从文中看,孟子在其“仁政”主张提出的过程中,采用了哪些论证方式,来加强其说服力。

论证 论述内容 扼要解释 论证方法 论证效果

人皆有不忍人之心 ①人之有是四端也,犹其有四体也。 ②若火之始然,泉之始达。 人有四种发端,就像人有四肢

①有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。 ②苟能…保四海;苟…父母。 由此四种发端,却不认可,是自暴自弃

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。 能扩充,足以安定天下

比喻论证

通过此比喻,将“四端”的重要性及后天扩充发展“四端”的重要性深入浅出地表现出来

对比论证

对有无“四端”进行对比,对是否“充之”再加以对比,从而突出不忍人之心的重要性

假设论证

通过假设两种情况,再进行推导,从而让听者自悟

【论述风格】擅能近取譬,深入浅出,气势充沛

提出论点

人皆有不忍人之心

可行不忍人之政

论证过程

举例

排比

比喻

对比

孺子将入井

人皆有不忍人之心

四心—四端

犹四体

若火、泉

应有“四端”

足以保四海

不足事父母

扩充“四端”

层次清晰,逻辑严密,层层推进,具有不可辩驳的说服力

论证思路

课堂小结

人皆有不忍人之心

人皆有不忍人之心 不忍人之政

四心

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

四端

扩充“四端”

正:足以保四海

反:不足以事父母

行 仁 政

伍

任务五:课后练习

1.在明了《人皆有不忍人之心》的思想内涵后,试着探究孟子的语言特色。

①自然平朴是孟子文章语言风格的一大特色。其主要表现在不论是发表议论,还是阐述事理,用词都实,语言明白晓畅。

②孟子善于变抽象为具象,化高深为显明,具体表现在其运用大量比喻来生动抽象地陈述说理。

2.既然孟子认为“不忍人之心”是每个人生来就有的,“性本善”,那么,后文又说“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣”岂不是自相矛盾?你如何看待?,

并不矛盾。确实,“人皆有不忍人之心”,人之初,性本善,每个人都有“四端”的萌发,但是,也仅仅是萌发,不代表所有个体就不需要修炼即可达成较高修养。

对物质的追求、私欲膨胀等问题,往往会导致善的本性逐渐泯灭。所以,要想避免这种状况的发生,须在后天的教育中,不断督导人们自觉地对“四端”加以扩充。

如此,才可事父母,保四海。

陆

任务六:群文比较阅读

请梳理《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》的核心概念、主要观点,并说说这些观点有何共同之处。

课文 核心概念 主要观点 观点的共同之处

《<论语>十二章》

《大学之道》 《人皆有不忍人之心》 仁、诗教、君子、礼、义、恕等

提倡仁、义、恕,

克己复礼

明明德、亲民、

止于至善等

“大人之学”的终极目标是“三纲”,途径是“八目”

不忍人之心、

四心、四端等

人生来都有善良的本性

都主张修身养性,提高个人道德修养

比较《论语》《孟子》的言说、形式、说理、风格,完成下面的表格。

比较 《论语》 《孟子》

语言

形式

说理

风格

明白晓畅、平实浅近而又简练精警

语录体,孔子语录或孔子和弟子谈话记录,没有时间先后顺序和共同的主题,离说理散文有一定的距离

一般只陈述自己的观点,而不加以充分论证;寓深邃之哲理于具体之形象中,使抽象的理论文字具有盎然的诗意

多为口语,通俗易懂,同时又吸收了书面语之长,形成了言简意赅、深入浅出、朴素无华、隽永有味的独特风格

对话论辩体散文集,虽留有语录体的痕迹,但篇幅加长、议论增多,围绕着一定的中心,结构完整,条理清楚,具备了说理散文的典型特征

灵活巧妙的论说方式;善用比喻、寓言说理;情感激越、文辞犀利、气势磅礴、富于鼓动性

气势浩然

雍容和顺、迂徐含蓄

品

味

易安

相思

之 愁

孟子

人皆有不忍人之心

壹

任务一:了解相关文学常识

孟子(约前372年—前289年),名轲,字子舆,战国时期邹国(今山东邹城)人,著名哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派代表人物,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。

孟子是孔子之孙子思的再传弟子。他继承和发展了孔子的思想,把孔子侧重于个人道德的“仁”,推演为政治方面的仁政学说。

44岁时开始周游列国,先后到齐、宋、魏、鲁等国,游说诸侯,宣扬“仁政”,始终不受重用。晚年返回家乡,讲学著述,直到去世。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,孟子和孔子一样,成为封建统治者尊崇的偶像;到唐代,已将孟子和孔子并称;元、明时称为“亚圣”。

作者简介

《孟子》一书是孟子的言论汇编,属语录体散文,由孟子及其弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点 (仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民贵君轻)和政治行动,属儒家经典著作。

《孟子》一书不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专集。孟子善辩,故《孟子》语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

《孟子》共七篇:分别为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。每篇分为上、下章。

南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。《孟子》是四书中篇幅最长的一本,有三万五千多字。

《孟子》

贰

任务二:文意疏通

孟子曰:人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

怜爱别人

忍人,狠心对待别人

连词,就,则

介词,拿,凭借

施行

运转,转动

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是就有怜爱百姓的的政治;用怜爱别人的心,施行怜爱百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里运转东西一样容易。

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵(chù)惕(tì)恻隐之心,非所以内(nà)交于孺子之父母也,非所以要(yāo)誉于乡党朋友也,非恶(wù)其声而然也。

…的原因

说

突然,猛然

小孩

惊骇,恐惧

哀痛,怜悯(别人的不幸)

…的方法

结交。内,同“纳”

状后—非所以于孺子之父母内交也

非所以于乡党朋友要誉也

博取名誉。要,求取

同乡

讨厌,厌恶

并非因为厌恶孩子的哭声才这样

这样

之所以说每个人都有怜爱别人的心,(是因为)如果有人突然看见一个小孩要掉到井里面,必然会产生恐惧怜悯的心理;不是为了去和这孩子的父母结交,不是为了在乡邻朋友中博取名誉,也不是因为厌恶孩子的哭声才这样,

所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵(chù)惕(tì)恻隐之心,非所以内(nà)交于孺子之父母也,非所以要(yāo)誉于乡党朋友也,非恶(wù)其声而然也。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶(wù)之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

指示代词,这

对自身的不善感到羞耻,

对他人的不善感到憎恶

谦逊推让

萌芽,发端

指示代词,这

犹如,好比

四肢

由此看来,没有哀痛怜悯之心,就不是人;没有羞耻憎恶之心,就不是人;没有谦逊推让之心,就不是人;没有是非对错之心,就不是人。哀痛怜悯之心,是仁的发端;羞耻憎恶之心,是义的发端;谦逊推让之心,是礼的发端;是非对错之心,是智的发端。人有这四种发端,就好像他有四肢一样。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶(wù)之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

指示代词,这

名作动,伤害

宾前—贼自者也

大凡,所有

知道,知晓

使…扩大

同“燃”,燃烧

流通,

指泉水涌出

安定

名作动,侍奉

有了这四种发端却自认为不行的人,是自己残害自己;认为他的君主不行的人,是残害他的君主。凡是有这四种发端的人,(如果)知道要使他们扩大充实,它们就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流通。如果能够扩充它们,便足以安定天下;如果不能扩充它们,就不足以侍奉父母。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

叁

任务三:探究何为“不忍人之心”

文章中,孟子是如何提出“不忍人之心”这一思想的?这样提出你觉得效果好吗?

思想观点 字面解释 思想内涵 出现位置 功用效果

人皆有 不忍人之心

每个人都有怜爱他人之心

这是孟子性善论的一个基础

文章之首

开门见山,直截了当地提出中心论点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅

明确了“人皆有不忍人之心”的基本含义、提出方式及功用效果,我们研读时还需要明了这一论题是如何论证的。请你明晰文章是如何论证“人皆有不忍人之心”这一观点的。

论题 论述内容 扼要解释 论证方法 论证效果

人皆有不忍人之心 今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心 看见小孩掉井,必会有惊惧同情之心

非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也 原因在内不在外

举例论证

剖析原因

反面论证

列举老百姓日常生活中的例子,比较浅显易懂

否定了外在,即是肯定了内在因素

肆

任务四:探究何谓“人之四端”

活动探究1:在纷纭的社会变革及激烈的社会矛盾下,诸子百家的代表人物都纷纷亮剑,游说诸侯,既是为了推销各自学说,也是探索解决矛盾的策略道路。

孟子也不例外,他巡游列国,游说君王,以期推行政治主张。那么他的政治主张是什么呢?请从文中梳理相应的主张。

孟子也不例外,他巡游列国,游说君王,以期推行政治主张。那么他的政治主张是什么呢?请从文中梳理相应的主张。

①文章开篇即亮出其观点,“人皆有不忍人之心”,但此观点并非他本篇但论说目的。他紧接着提出了“四端”(恻隐、羞恶、辞让、是非之心)。有同情、羞耻、礼让、是非之心,是一个真正人格的必备要素,由此培育开发其仁、义、礼、智的思想素养。

②当然,仅有思想素养的苗头还不行,“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”,必须加以培养扩充,扩充得足够大,内可以侍奉父母,外可以保平四海。

③如此,孟子从人性出发,倡导“仁政”的政治主张。

肆

任务四:探究何谓“人之四端”

活动探究2:孟子历来对自己言说的内容及方式充满自信。

从文中看,孟子在其“仁政”主张提出的过程中,采用了哪些论证方式,来加强其说服力。

从文中看,孟子在其“仁政”主张提出的过程中,采用了哪些论证方式,来加强其说服力。

论证 论述内容 扼要解释 论证方法 论证效果

人皆有不忍人之心 ①人之有是四端也,犹其有四体也。 ②若火之始然,泉之始达。 人有四种发端,就像人有四肢

①有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。 ②苟能…保四海;苟…父母。 由此四种发端,却不认可,是自暴自弃

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。 能扩充,足以安定天下

比喻论证

通过此比喻,将“四端”的重要性及后天扩充发展“四端”的重要性深入浅出地表现出来

对比论证

对有无“四端”进行对比,对是否“充之”再加以对比,从而突出不忍人之心的重要性

假设论证

通过假设两种情况,再进行推导,从而让听者自悟

【论述风格】擅能近取譬,深入浅出,气势充沛

提出论点

人皆有不忍人之心

可行不忍人之政

论证过程

举例

排比

比喻

对比

孺子将入井

人皆有不忍人之心

四心—四端

犹四体

若火、泉

应有“四端”

足以保四海

不足事父母

扩充“四端”

层次清晰,逻辑严密,层层推进,具有不可辩驳的说服力

论证思路

课堂小结

人皆有不忍人之心

人皆有不忍人之心 不忍人之政

四心

恻隐---仁

羞恶---义

辞让---礼

是非---智

四端

扩充“四端”

正:足以保四海

反:不足以事父母

行 仁 政

伍

任务五:课后练习

1.在明了《人皆有不忍人之心》的思想内涵后,试着探究孟子的语言特色。

①自然平朴是孟子文章语言风格的一大特色。其主要表现在不论是发表议论,还是阐述事理,用词都实,语言明白晓畅。

②孟子善于变抽象为具象,化高深为显明,具体表现在其运用大量比喻来生动抽象地陈述说理。

2.既然孟子认为“不忍人之心”是每个人生来就有的,“性本善”,那么,后文又说“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣”岂不是自相矛盾?你如何看待?,

并不矛盾。确实,“人皆有不忍人之心”,人之初,性本善,每个人都有“四端”的萌发,但是,也仅仅是萌发,不代表所有个体就不需要修炼即可达成较高修养。

对物质的追求、私欲膨胀等问题,往往会导致善的本性逐渐泯灭。所以,要想避免这种状况的发生,须在后天的教育中,不断督导人们自觉地对“四端”加以扩充。

如此,才可事父母,保四海。

陆

任务六:群文比较阅读

请梳理《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》的核心概念、主要观点,并说说这些观点有何共同之处。

课文 核心概念 主要观点 观点的共同之处

《<论语>十二章》

《大学之道》 《人皆有不忍人之心》 仁、诗教、君子、礼、义、恕等

提倡仁、义、恕,

克己复礼

明明德、亲民、

止于至善等

“大人之学”的终极目标是“三纲”,途径是“八目”

不忍人之心、

四心、四端等

人生来都有善良的本性

都主张修身养性,提高个人道德修养

比较《论语》《孟子》的言说、形式、说理、风格,完成下面的表格。

比较 《论语》 《孟子》

语言

形式

说理

风格

明白晓畅、平实浅近而又简练精警

语录体,孔子语录或孔子和弟子谈话记录,没有时间先后顺序和共同的主题,离说理散文有一定的距离

一般只陈述自己的观点,而不加以充分论证;寓深邃之哲理于具体之形象中,使抽象的理论文字具有盎然的诗意

多为口语,通俗易懂,同时又吸收了书面语之长,形成了言简意赅、深入浅出、朴素无华、隽永有味的独特风格

对话论辩体散文集,虽留有语录体的痕迹,但篇幅加长、议论增多,围绕着一定的中心,结构完整,条理清楚,具备了说理散文的典型特征

灵活巧妙的论说方式;善用比喻、寓言说理;情感激越、文辞犀利、气势磅礴、富于鼓动性

气势浩然

雍容和顺、迂徐含蓄