2《红烛》课件(共42张PPT) 统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2《红烛》课件(共42张PPT) 统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 42.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-14 18:45:33 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

一诗一文一烟斗,一个脊梁一声吼。 一画一印一全集,一代英豪一红烛。

四句诗中所说的诗人是谁?

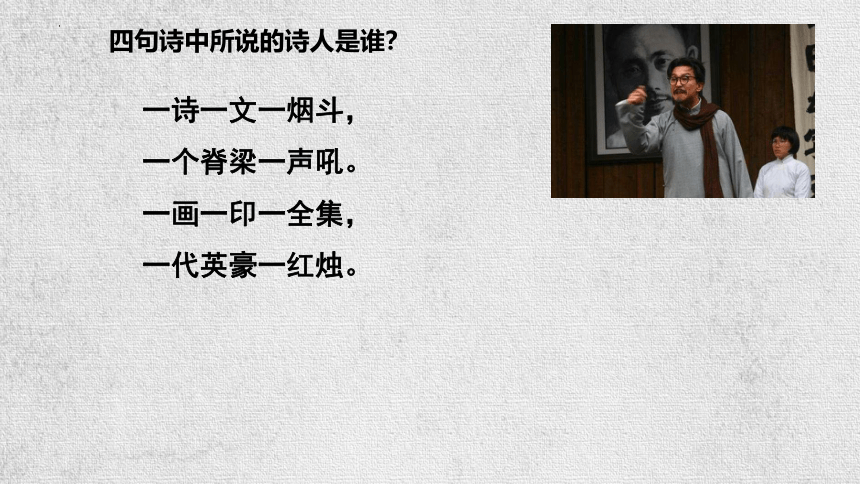

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

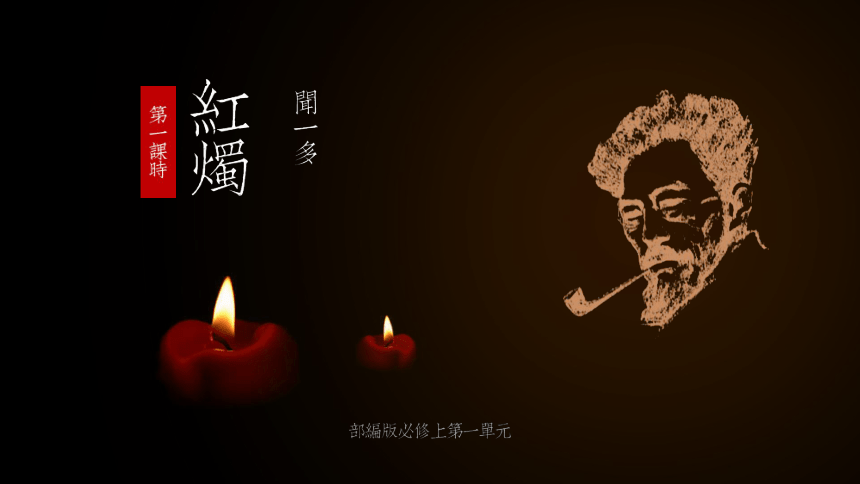

核心素养目标

1.语言建构与运用:学习诗歌运用生动形象的语言强表达心中情感的方法。

2.思维发展与提升:了解抒情脉络和抒情方式;感受形象,品味语言,领悟作品丰富的内涵。

3.审美鉴赏与创造:了解新诗的魅力,理解诗歌的结构美、情感美。

4.文化传承与理解:体会诗人的伟大抱负,理解诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国精神。

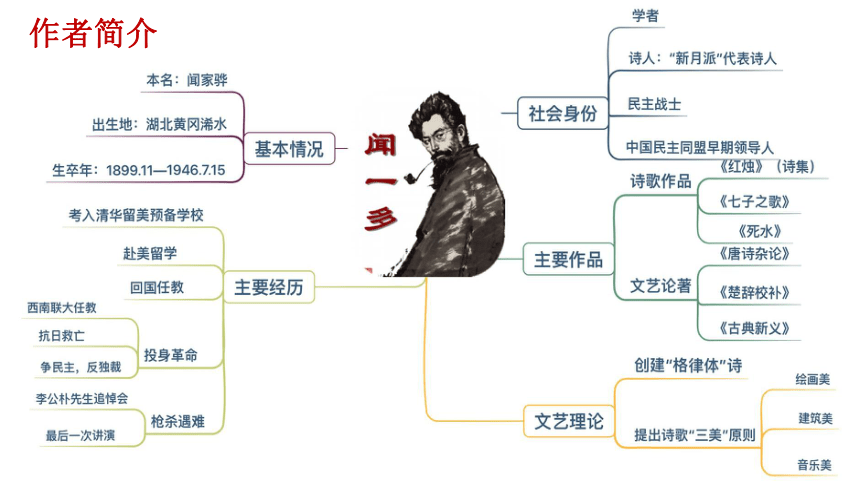

闻一多简介

作者简介

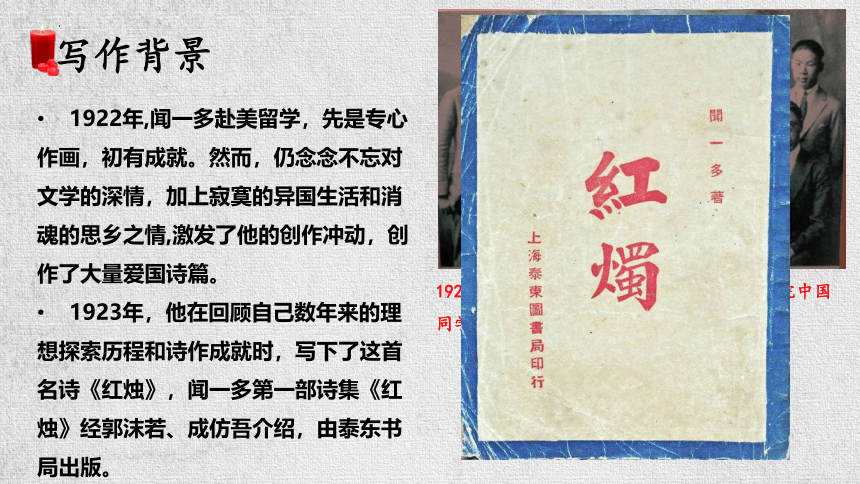

写作背景

1922年,闻一多赴美留学,先是专心作画,初有成就。然而,仍念念不忘对文学的深情,加上寂寞的异国生活和消魂的思乡之情,激发了他的创作冲动,创作了大量爱国诗篇。

1923年,他在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,闻一多第一部诗集《红烛》经郭沫若、成仿吾介绍,由泰东书局出版。

1923年,闻一多在美国,与美国科罗拉多学院中国同学会合影。(后排右起第二人为闻一多)

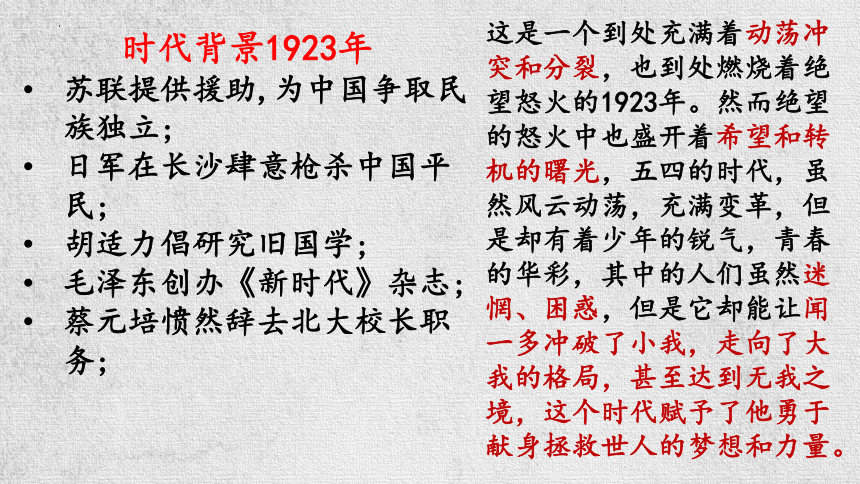

时代背景1923年

苏联提供援助,为中国争取民族独立;

日军在长沙肆意枪杀中国平民;

胡适力倡研究旧国学;

毛泽东创办《新时代》杂志;

蔡元培愤然辞去北大校长职务;

这是一个到处充满着动荡冲突和分裂,也到处燃烧着绝望怒火的1923年。然而绝望的怒火中也盛开着希望和转机的曙光,五四的时代,虽然风云动荡,充满变革,但是却有着少年的锐气,青春的华彩,其中的人们虽然迷惘、困惑,但是它却能让闻一多冲破了小我,走向了大我的格局,甚至达到无我之境,这个时代赋予了他勇于献身拯救世人的梦想和力量。

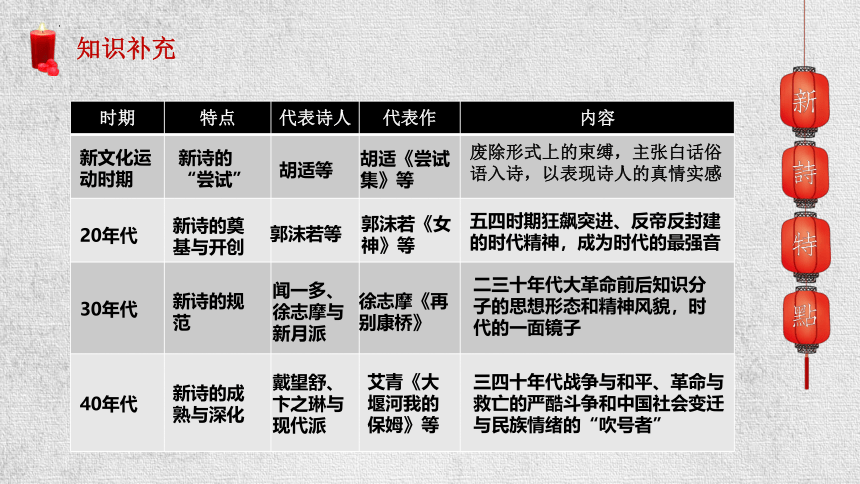

时期 特点 代表诗人 代表作 内容

知识补充

新文化运动时期

20年代

30年代

40年代

新诗的“尝试”

新诗的奠基与开创

新诗的规范

新诗的成熟与深化

胡适等

郭沫若等

闻一多、徐志摩与新月派

戴望舒、卞之琳与现代派

胡适《尝试集》等

郭沫若《女神》等

徐志摩《再别康桥》

艾青《大堰河我的保姆》等

废除形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音

二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子

三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”

新诗特点

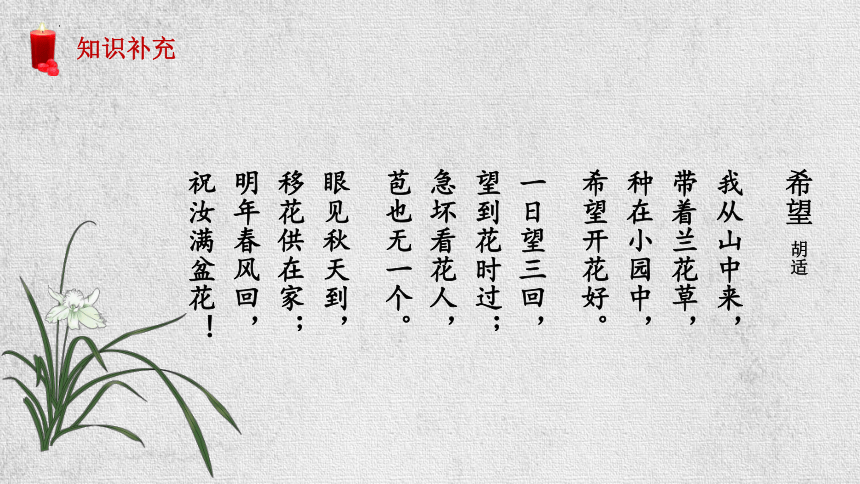

希望 胡适

我从山中来,

带着兰花草,

种在小园中,

希望开花好。

一日望三回,

望到花时过;

急坏看花人,

苞也无一个。

眼见秋天到,

移花供在家;

明年春风回,

祝汝满盆花!

知识补充

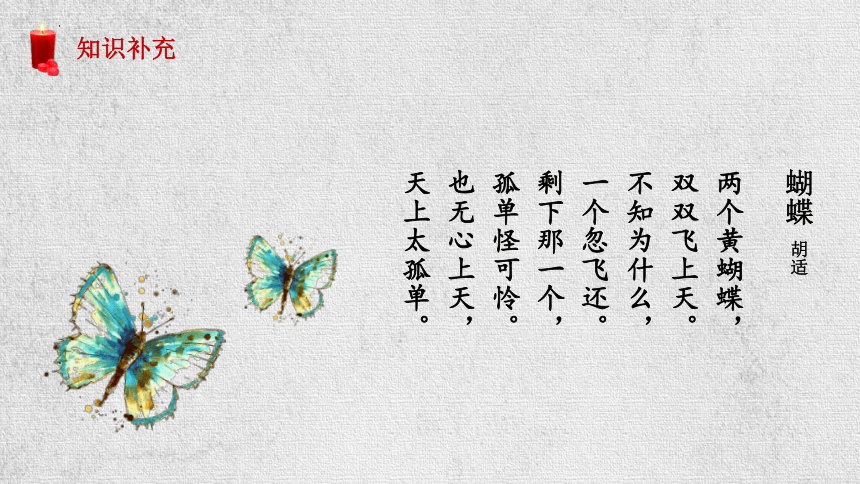

蝴蝶 胡适

两个黄蝴蝶,

双双飞上天。

不知为什么,

一个忽飞还。

剩下那一个,

孤单怪可怜。

也无心上天,

天上太孤单。

知识补充

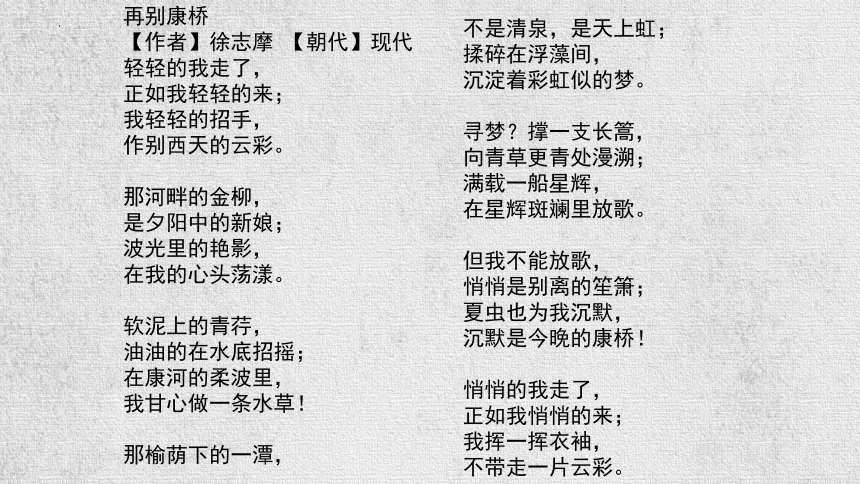

再别康桥

【作者】徐志摩 【朝代】现代

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯;

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

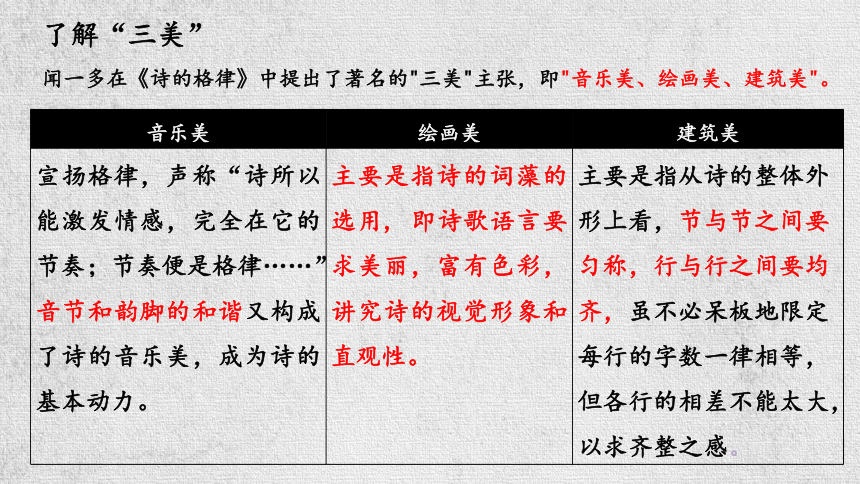

了解“三美”

闻一多在《诗的格律》中提出了著名的"三美"主张,即"音乐美、绘画美、建筑美"。

音乐美 绘画美 建筑美

宣扬格律,声称“诗所以能激发情感,完全在它的节奏;节奏便是格律……”音节和韵脚的和谐又构成了诗的音乐美,成为诗的基本动力。 主要是指诗的词藻的选用, 即诗歌语言要求美丽,富有色彩,讲究诗的视觉形象和直观性。 主要是指从诗的整体外形上看,节与节之间要匀称,行与行之间要均齐,虽不必呆板地限定每行的字数一律相等,但各行的相差不能太大,以求齐整之感。

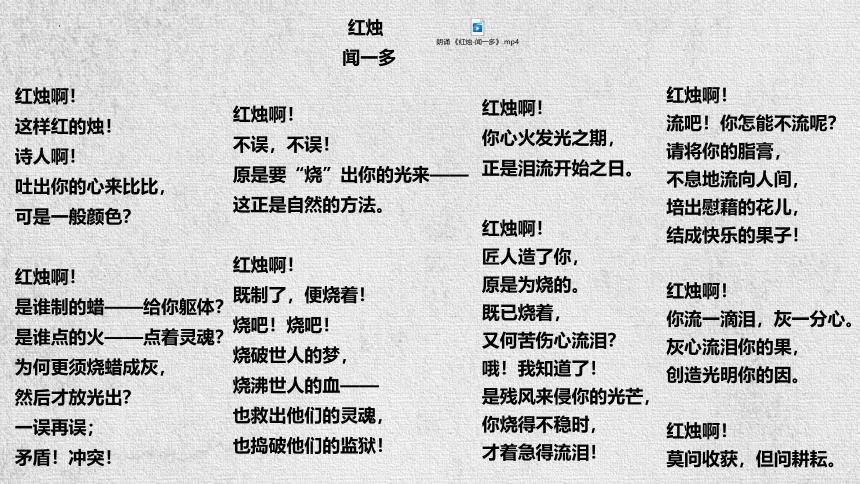

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛啊!

流吧!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

莫问收获,但问耕耘。

红烛

闻一多

整体感知

1.如何理解诗歌标题的含义?

2.从诗歌题材(内容)的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

红色的蜡烛,多用于喜庆,如寿星像前,洞房内。

咏物诗

特点:所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

《长沙》:山、林、江、舸、鹰、鱼

《放号》:白云、北冰洋、太平洋、洪涛

《红烛》:红烛

群意象

核心意象

意境

特点

3.“红烛”这个意象在闻一多的诗中主要被解构成了哪几个部分?

文艺评论中总能看到一个术语,叫“意象解构”,它指的是诗人经常将一个完整的意象,分解成几个不同的部分来表情达意。如“丁香”在戴望舒的笔下,就被分解成“丁香一样的颜色、丁香一样的芬芳、丁香一样的忧愁”颜色、味道、气质三个部分。

红烛的

色

灰

泪

光

小组合作,完成下面的问题:

第1节:“红”如何理解?

第2节:诗人对红烛的认识有哪些困惑?

第3节.作者的困惑是否解除?

第4节:诗人由红烛又引发哪些感悟?

第5节:用了何种修辞手法?抒发了怎样的情感?

第8节:红烛的结果如何呢?

第6节:表达作者的哪些感情?

第7节:这一节抒发了什么感情?

1.红烛啊!

这样红的烛!”

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色

红烛的“色”

“红”如何理解?

将红烛的红,类比为红心的红。

代表:赤诚、热烈、忠诚的爱国之情、赤子之心。

2.红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

3.红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

②诗人对红烛的认识有哪些困惑?

1.自我的价值为什么一定要在自我毁灭中去实现呢?

2.个体的独立意义究竟在哪里?这似乎在暗示我们,个体的命运又决定于某种外来的力量?

3.自焚行为值得吗?

3.作者的困惑是否解除?

一误再误;错怪红烛,自作聪明——国家贫弱,军阀混战,青年矛盾的心理

自悟

不误,不误!——光是要“烧”出来的,只有自我燃烧、无私奉献,才能放出光芒,反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

4.红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

第4节:诗人由红烛又引发哪些感悟?

便要燃烧不息,“有一分热,发一分光”。人生的价值也在于奉献,活着就要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放出灿烂的火光。

从梦中唤醒世人,救治世人的灵魂,使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从帝国主义、封建主义所设置的精神监狱中解放出来。

李大钊的“闹钟炸弹论”

你就像个闹钟,面对这些沉睡的人,你想把他们叫醒,你持续不断地响着,有的睡得浅的人被你叫醒了,跟你一块儿去叫醒众人。

但是人数太多了,你们的声音太微弱,叫醒的人毕竟有限,而且保不齐有的人嫌烦,时不时还踢坏两块,那么有的闹钟怕来不及,就拿自己的生命当做原料,化成了炸弹,一下子就炸醒了一大片人。

陈独秀:那照你这么说,炸弹要比闹钟厉害多了,那么多来几个炸弹不就行了吗,还要闹钟何用啊?

李大钊:非也呀!仲甫兄,你想想,要是没有闹钟,夜以继日、呕心沥血地啼鸣,便不会有炸弹的诞生。

5.红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

6.红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,才着急得流泪!

红烛的“泪”

第5节:用了何种修辞手法?抒发了怎样的情感?

拟人,“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,问中带着疑问,既有对烛的同情,同时也有对它选择的怀疑,和青年对自己选择的怀疑。

第6节:表达作者的哪些感情?

诗人同情、惊疑,反动势力的唾弃,革命前途的思索。

7.红烛啊!

流吧!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛的“灰”

这一节抒发了什么感情?

本节诗人托物言志,以烛泪比喻自己带泪的诗行,这些诗行中有诗人爱国之情、忧国之心,它能慰藉人间,使痛苦而麻木的世人感到欣慰,唤起他们的爱国之情,使祖国走向光明。

8.红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛的结果如何呢?

“创造光明”,红烛却灰心流泪”。这种因果关系是不公平、不合理的,但这是社会使然,表现出诗人既看清现实,又甘于奉献的崇高精神。

9.红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

卒章显志,道出了红烛闪光的品格的精髓—明知最终会化为灰烬,却仍矢志不移、砥砺前行。

结合全诗分析,“红烛”象征着什么?

1.红烛象征着献身祖国的精神。

红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底自我牺牲。

红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦,无私奉献。

红烛以“莫问收获,但闻耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明,不计个人得失的献身精神。

2.红烛象征着诗人这个爱国者形象。

诗人赤诚地热爱祖国,热爱人民。拯救世人的灵魂,结成快乐的果子,表明诗人的创作一开始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉人格的写照。在诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。

四 扬 三 抑

第1节:问并赞叹红烛的“红”(色)——扬

4.根据以上四个方面,概括每节的内容,并梳理情感变化

第2节:(问)困惑于红烛的自焚——抑

第3—4节:振奋于红烛的创造能量(光)——扬

第5节:追问红烛的伤心流泪——抑

第6-7节:欣喜于红烛的伟绩(洒泪成花)—扬

第8节:“追求光明”和“灰心流泪”的矛盾——抑

第9节:红烛精神本质的总结——扬

诗人通过问问答答,向读者完全敞开了心扉,把一颗心交给了读者,让我们在他那热情磅礴,精神焕发的诗句中,为他对祖国的忠诚,对人民的热爱,为他那种献身祖国一切在所不惜的精神而怦然心动。

任务:作者为什么要用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作引子?

①结构上,作为引子,扣住“灰”和“泪”(“自焚”与“流泪”)领导全篇;与结尾所引“莫问收获,但问耕耘”形成呼应,以引用起,以引用终,让诗歌首尾照应、丰润圆满。

②内容上,点出了蜡烛甘愿自我牺牲直至生命终止的高尚品格。

③情感上,表达作者对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。全诗以此为中心,同时也有情感即将展开的提示,起到了铺垫、烘托、暗示的作用。

《红烛》:红烛

核心意象

特点

红

灰

泪

光

红烛的红,代表作者热烈的赤诚之心

燃烧自我

奉献

伤心流泪

阻碍

创造光明

理想

寻“我’与析我:

“我” 吟咏红烛的诗人形象

在自问自悟中理解赞美红烛无私奉献的精神

我 诗人闻一多

借用红烛精神的提炼,勉励自己要不怕牺牲,无私奉献,

将自己投身于追求民主与自由的爱国斗争中。

写作特色(情感、形式、手法)

1、注重主观情绪的渲染。大量使用抒情感叹词,强烈的表达了诗人内心的情感。诗中每一节以“红烛啊”的呼唤开头,继之以自问,自悟,自励,自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。

2、注重形式美和节奏感。以此与诗中要表达的情感相匹配,如重复句的使用,一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式等。诗人所倡导的三美主张,在本诗中有一定的体现。

3、多种修辞手法的运用。

比喻:第二节中,把蜡比作躯体,把火比作灵魂。

拟人:诗人将红烛比拟为人,赋予红烛以人的思想感情,将红烛当成有血有肉活生生的人的形象。

反复:“不误,不误”用了反复的修辞手法,加强了否定的语气。

呼告:每一节开头都以“红烛啊”领起,诗人对红烛呼告,倾诉自己的所见,所思,所感。

红 烛

早先所知的闻一多先生,并非诗人,而是斗士。这与他的死有关,一副斗士的铁骨,被那最后的演讲承载着,撞击过每一个中国人的心。由此想到了屈子,虽赴死的方式不同,却都感天动地,悲壮激越。有人道屈子首先是政治家,而后才是诗人,因为政治家使其择死;然而让后人年年端午而祭,则是诗人之死,死得诗意。我想闻先生震撼人心之死,大概亦如此吧。如果说屈子的香荃使之永恒,闻先生的红烛则使斗士不朽!

诗人评价

再次诵读,朗诵要领

注意情感的表达、节奏停顿、重音轻音、抑扬顿挫、语气语调等。

朗诵要领(示例)

红烛啊!

语调深沉,饱满,上扬

既制了,便烧着!

坚定而有力,“烧”字重音

不误,不误!

两个相同的句式读出区别,后一个要更强调

烧吧!烧吧!

渐高,第二个“烧”字加强重读

原是要/“烧”出/你的光来

断在“要”字后面,“烧”与“光”为重音

烧沸/世人的血

“血”字拉长音

这正是/自然的方法。

“正是”后断开,重音强调

也捣破/他们的监狱!

读出决绝果敢的语气

臧克家《闻一多先生的说和做》

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

作为学者和诗人的闻一多先生,在30年代国立青岛大学的两年时间,我对他是有着深刻印象的。那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。他从唐诗下手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。闻先生也总是头发零乱,他是无暇及此的。饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

不动不响,无声无闻。一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果。

他并没有先“说”,但他“做”了。作出了卓越的成绩。

“做”了,他自己也没有“说”。他又由唐诗转到楚辞。十年艰辛,一部“校补”赫然而出。别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。他又向“古典新义”迈进了。他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面,作为学者的方面。

闻一多先生还有另外一个方面,作为革命家的方面。

这个方面,情况就迥乎不同,而且一反既往了。

作为争取民主的战士,青年运动的领导人,闻一多先生“说”了。起先,小声说,只有昆明的青年听得到;后来,声音越来越大,他向全国人民呼喊,叫人民起来,反对独裁,争取民主!

他在给我的信上说:“此身别无长处,既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快!”

他“说”了,跟着的是“做”。这不再是“做了再说”或“做了也不一定说”了。现在,他“说”了就“做”。言论与行动完全一致,这是人格的写照,而且是以生命作为代价的。

1944年10月12日,他给了我一封信,最后一行说:“另函寄上油印物二张,代表我最近的工作之一,请传观。”

这是为争取民主,反对独裁,他起稿的一张政治传单!

在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张,明知凶多吉少,而闻先生大无畏地在群众大会上,大骂特务,慷慨淋漓,并指着这群败类说:你们站出来!你们站出来!

他“说”了。说得真痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地!

他“说”了:“我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。”

他“做”了,在情况紧急的生死关头,他走到游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘。他终于以宝贵的生命,实证了他的“言”和“行”。

闻一多先生,是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士。

他,是口的巨人。他,是行的高标。

最后一次讲演 ——闻一多

这几天,大家晓得,在昆明出现了历史上最卑劣最无耻的事情!李先生究竟犯了什么罪,竟遭此毒手?他只不过用笔写写文章,用嘴说说话,而他所写的,所说的,都无非是一个没有失掉良心的中国人的话!大家都有一枝笔,有一张嘴,有什么理由拿出来讲啊!有事实拿出来说啊!(闻先生声音激动了)为什么要打要杀,而且又不敢光明正大的来打来杀,而偷偷摸摸的来暗杀!(鼓掌)这成什么话?(鼓掌)

今天,这里有没有特务?你站出来!是好汉的站出来!你出来讲!凭什么要杀死李先生?(厉声,热烈的鼓掌)杀死了人,又不敢承认,还要诬蔑人,说什么“桃色事件”,说什么共产党杀共产党,无耻啊!无耻啊!(热烈的鼓掌)这是某集团的无耻,恰是李先生的光荣!李先生在昆明被暗杀,是李先生留给昆明的光荣!也是昆明人的光荣!(鼓掌)

去年“一二。一”昆明青年学生为了反对内战,遭受屠杀,那算是青年的一代献出了他们最宝贵的生命!现在李先生为了争取民主和平而遭受了反动派的暗杀,我们骄傲一点说,这算是象我这样大年纪的一代,我们的老战友,献出了最宝贵的生命!这两桩事发生在昆明,这算是昆明无限的光荣!(热烈的鼓掌)

反动派暗杀李先生的消息传出以后,大家听了都悲愤痛恨。我心里想,这些无耻的东西,不知他们是怎么想法,他们的心理是什么状态,他们的心怎样长的!(捶击桌子)其实简单,他们这样疯狂的来制造恐怖,正是他们自己在慌啊!在害怕啊!所以他们制造恐怖,其实是他们自己在恐怖啊!特务们,你们想想,你们还有几天?你们完了,快完了!你们以为打伤几个,杀死几个就可以了事,就可以把人民吓倒了吗?其实广大的人民是打不尽的,杀不完的!要是这样可以的话,世界上早没有人了。

你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来!你们将失去千百万的人民!你们看着我们人少,没有力量?告诉我们,我们的力量大得很,强得很!看今天来的这些人都是我们的人,都是我们的力量!此外还有广大的市民!我们有这个信心:人民的力量是要胜利的,真理是永远是要胜利的,真理是永远存在的。历史上没有一个反人民的势力不被人民毁灭的!希特勒,墨索里尼,不都在人民之前倒下去了吗?翻开历史看看,你们还站得住几天!你们完了,快了!快完了!我们的光明就要出现了。我们看,光明就在我们眼前,而现在正是黎明之前那个最黑暗的时候。我们有力量打破这个黑暗,争到光明!我们光明,恰是反动派的末日!(热烈的鼓掌)

现在司徒雷登出任美驻华大使,司徒雷登是中国人民的朋友,是教育家,他生长在中国,受的美国教育。他住在中国的时间比住在美国的时间长,他就如一个中国的留学生一样,从前在北平时,也常见面。他是一位和蔼可亲的学者,是真正知道中国人民的要求的,这不是说司徒雷登有三头六臂,能替中国人民解决一切,而是说美国人民的舆论抬头,美国才有这转变。(被阉割部分)

李先生的血不会白流的!李先生赔上了这条性命,我们要换来一个代价。“一二。一”四烈士倒下了,年青的战士们的血换来了政治协商会议的召开;现在李先生倒下了,他的血要换取政协会议的重开!(热烈的鼓掌)我们有这个信心!(鼓掌)

“一二。一”是昆明的光荣,是云南人民的光荣。云南有光荣的历史,远的如护国,这不用说了,近的如“一二。一”,都属于云南人民的。我们要发扬云南光荣的历史!(听众表示接受)

反动派挑拨离间,卑鄙无耻,你们看见联大走了,学生放暑假了,便以为我们没有力量了吗?特务们!你们看见今天到会的一千多青年,又握起手来了,我们昆明的青年决不会让你们这样蛮横下去的!

反动派,你看见一个倒下去,可也看得见千百个继起的!

正义是杀不完的,因为真理永远存在!(鼓掌)

历史赋予昆明的任务是争取民主和平,我们昆明的青年必须完成这任务!

我们不怕死,我们有牺牲的精神!我们随时像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门!(长时间的鼓掌)

学了这首诗歌,结合初中学过的《最后一次的演讲》《闻一多先生的说和做》和闻一多的事迹,给闻一多先生写几句墓志铭来表达对先生的纪念和崇敬。

写作练习

写作练习(示例)

红烛发光照死水,一多著作青史垂。

诗与热血共铸就,一座丰碑爱国魂。

示例一

写写写,写出累累硕果;做做做,做出惊天伟业;

说说说,说的痛痛快快;行行行,行的人中高标!

示例二

开口说话,掷地有声;脚不下楼,著作甚丰;唐诗杂论,楚辞校补,深刻钻研,一丝不苟;大声疾呼,为民请命,言行一致,名垂青史。

示例三

无 题

李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

能力提升

请联系闻一多的《红烛》,阐述两诗中“红烛”意象的不同含义。

答:①《无题》中的“红烛”是刻骨铭心、生死不渝的爱情的象征。②闻一多在《红烛》中,将“红烛”意象进行了改造和升华,它是自我牺牲精神的象征,同时喻指坚忍的执着精神。

一诗一文一烟斗,一个脊梁一声吼。 一画一印一全集,一代英豪一红烛。

四句诗中所说的诗人是谁?

红烛

第一课时

闻一多

部编版必修上第一单元

核心素养目标

1.语言建构与运用:学习诗歌运用生动形象的语言强表达心中情感的方法。

2.思维发展与提升:了解抒情脉络和抒情方式;感受形象,品味语言,领悟作品丰富的内涵。

3.审美鉴赏与创造:了解新诗的魅力,理解诗歌的结构美、情感美。

4.文化传承与理解:体会诗人的伟大抱负,理解诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国精神。

闻一多简介

作者简介

写作背景

1922年,闻一多赴美留学,先是专心作画,初有成就。然而,仍念念不忘对文学的深情,加上寂寞的异国生活和消魂的思乡之情,激发了他的创作冲动,创作了大量爱国诗篇。

1923年,他在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,闻一多第一部诗集《红烛》经郭沫若、成仿吾介绍,由泰东书局出版。

1923年,闻一多在美国,与美国科罗拉多学院中国同学会合影。(后排右起第二人为闻一多)

时代背景1923年

苏联提供援助,为中国争取民族独立;

日军在长沙肆意枪杀中国平民;

胡适力倡研究旧国学;

毛泽东创办《新时代》杂志;

蔡元培愤然辞去北大校长职务;

这是一个到处充满着动荡冲突和分裂,也到处燃烧着绝望怒火的1923年。然而绝望的怒火中也盛开着希望和转机的曙光,五四的时代,虽然风云动荡,充满变革,但是却有着少年的锐气,青春的华彩,其中的人们虽然迷惘、困惑,但是它却能让闻一多冲破了小我,走向了大我的格局,甚至达到无我之境,这个时代赋予了他勇于献身拯救世人的梦想和力量。

时期 特点 代表诗人 代表作 内容

知识补充

新文化运动时期

20年代

30年代

40年代

新诗的“尝试”

新诗的奠基与开创

新诗的规范

新诗的成熟与深化

胡适等

郭沫若等

闻一多、徐志摩与新月派

戴望舒、卞之琳与现代派

胡适《尝试集》等

郭沫若《女神》等

徐志摩《再别康桥》

艾青《大堰河我的保姆》等

废除形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

五四时期狂飙突进、反帝反封建的时代精神,成为时代的最强音

二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神风貌,时代的一面镜子

三四十年代战争与和平、革命与救亡的严酷斗争和中国社会变迁与民族情绪的“吹号者”

新诗特点

希望 胡适

我从山中来,

带着兰花草,

种在小园中,

希望开花好。

一日望三回,

望到花时过;

急坏看花人,

苞也无一个。

眼见秋天到,

移花供在家;

明年春风回,

祝汝满盆花!

知识补充

蝴蝶 胡适

两个黄蝴蝶,

双双飞上天。

不知为什么,

一个忽飞还。

剩下那一个,

孤单怪可怜。

也无心上天,

天上太孤单。

知识补充

再别康桥

【作者】徐志摩 【朝代】现代

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯;

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

了解“三美”

闻一多在《诗的格律》中提出了著名的"三美"主张,即"音乐美、绘画美、建筑美"。

音乐美 绘画美 建筑美

宣扬格律,声称“诗所以能激发情感,完全在它的节奏;节奏便是格律……”音节和韵脚的和谐又构成了诗的音乐美,成为诗的基本动力。 主要是指诗的词藻的选用, 即诗歌语言要求美丽,富有色彩,讲究诗的视觉形象和直观性。 主要是指从诗的整体外形上看,节与节之间要匀称,行与行之间要均齐,虽不必呆板地限定每行的字数一律相等,但各行的相差不能太大,以求齐整之感。

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色?

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛啊!

流吧!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

莫问收获,但问耕耘。

红烛

闻一多

整体感知

1.如何理解诗歌标题的含义?

2.从诗歌题材(内容)的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

红色的蜡烛,多用于喜庆,如寿星像前,洞房内。

咏物诗

特点:所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

《长沙》:山、林、江、舸、鹰、鱼

《放号》:白云、北冰洋、太平洋、洪涛

《红烛》:红烛

群意象

核心意象

意境

特点

3.“红烛”这个意象在闻一多的诗中主要被解构成了哪几个部分?

文艺评论中总能看到一个术语,叫“意象解构”,它指的是诗人经常将一个完整的意象,分解成几个不同的部分来表情达意。如“丁香”在戴望舒的笔下,就被分解成“丁香一样的颜色、丁香一样的芬芳、丁香一样的忧愁”颜色、味道、气质三个部分。

红烛的

色

灰

泪

光

小组合作,完成下面的问题:

第1节:“红”如何理解?

第2节:诗人对红烛的认识有哪些困惑?

第3节.作者的困惑是否解除?

第4节:诗人由红烛又引发哪些感悟?

第5节:用了何种修辞手法?抒发了怎样的情感?

第8节:红烛的结果如何呢?

第6节:表达作者的哪些感情?

第7节:这一节抒发了什么感情?

1.红烛啊!

这样红的烛!”

诗人啊!

吐出你的心来比比,

可是一般颜色

红烛的“色”

“红”如何理解?

将红烛的红,类比为红心的红。

代表:赤诚、热烈、忠诚的爱国之情、赤子之心。

2.红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

3.红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

②诗人对红烛的认识有哪些困惑?

1.自我的价值为什么一定要在自我毁灭中去实现呢?

2.个体的独立意义究竟在哪里?这似乎在暗示我们,个体的命运又决定于某种外来的力量?

3.自焚行为值得吗?

3.作者的困惑是否解除?

一误再误;错怪红烛,自作聪明——国家贫弱,军阀混战,青年矛盾的心理

自悟

不误,不误!——光是要“烧”出来的,只有自我燃烧、无私奉献,才能放出光芒,反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

4.红烛啊!

既制了,便烧着!

烧吧!烧吧!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

第4节:诗人由红烛又引发哪些感悟?

便要燃烧不息,“有一分热,发一分光”。人生的价值也在于奉献,活着就要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放出灿烂的火光。

从梦中唤醒世人,救治世人的灵魂,使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从帝国主义、封建主义所设置的精神监狱中解放出来。

李大钊的“闹钟炸弹论”

你就像个闹钟,面对这些沉睡的人,你想把他们叫醒,你持续不断地响着,有的睡得浅的人被你叫醒了,跟你一块儿去叫醒众人。

但是人数太多了,你们的声音太微弱,叫醒的人毕竟有限,而且保不齐有的人嫌烦,时不时还踢坏两块,那么有的闹钟怕来不及,就拿自己的生命当做原料,化成了炸弹,一下子就炸醒了一大片人。

陈独秀:那照你这么说,炸弹要比闹钟厉害多了,那么多来几个炸弹不就行了吗,还要闹钟何用啊?

李大钊:非也呀!仲甫兄,你想想,要是没有闹钟,夜以继日、呕心沥血地啼鸣,便不会有炸弹的诞生。

5.红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

6.红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,才着急得流泪!

红烛的“泪”

第5节:用了何种修辞手法?抒发了怎样的情感?

拟人,“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,问中带着疑问,既有对烛的同情,同时也有对它选择的怀疑,和青年对自己选择的怀疑。

第6节:表达作者的哪些感情?

诗人同情、惊疑,反动势力的唾弃,革命前途的思索。

7.红烛啊!

流吧!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛的“灰”

这一节抒发了什么感情?

本节诗人托物言志,以烛泪比喻自己带泪的诗行,这些诗行中有诗人爱国之情、忧国之心,它能慰藉人间,使痛苦而麻木的世人感到欣慰,唤起他们的爱国之情,使祖国走向光明。

8.红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛的结果如何呢?

“创造光明”,红烛却灰心流泪”。这种因果关系是不公平、不合理的,但这是社会使然,表现出诗人既看清现实,又甘于奉献的崇高精神。

9.红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

卒章显志,道出了红烛闪光的品格的精髓—明知最终会化为灰烬,却仍矢志不移、砥砺前行。

结合全诗分析,“红烛”象征着什么?

1.红烛象征着献身祖国的精神。

红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底自我牺牲。

红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦,无私奉献。

红烛以“莫问收获,但闻耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明,不计个人得失的献身精神。

2.红烛象征着诗人这个爱国者形象。

诗人赤诚地热爱祖国,热爱人民。拯救世人的灵魂,结成快乐的果子,表明诗人的创作一开始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉人格的写照。在诗中,红烛就是诗人,诗人就是红烛。

四 扬 三 抑

第1节:问并赞叹红烛的“红”(色)——扬

4.根据以上四个方面,概括每节的内容,并梳理情感变化

第2节:(问)困惑于红烛的自焚——抑

第3—4节:振奋于红烛的创造能量(光)——扬

第5节:追问红烛的伤心流泪——抑

第6-7节:欣喜于红烛的伟绩(洒泪成花)—扬

第8节:“追求光明”和“灰心流泪”的矛盾——抑

第9节:红烛精神本质的总结——扬

诗人通过问问答答,向读者完全敞开了心扉,把一颗心交给了读者,让我们在他那热情磅礴,精神焕发的诗句中,为他对祖国的忠诚,对人民的热爱,为他那种献身祖国一切在所不惜的精神而怦然心动。

任务:作者为什么要用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作引子?

①结构上,作为引子,扣住“灰”和“泪”(“自焚”与“流泪”)领导全篇;与结尾所引“莫问收获,但问耕耘”形成呼应,以引用起,以引用终,让诗歌首尾照应、丰润圆满。

②内容上,点出了蜡烛甘愿自我牺牲直至生命终止的高尚品格。

③情感上,表达作者对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。全诗以此为中心,同时也有情感即将展开的提示,起到了铺垫、烘托、暗示的作用。

《红烛》:红烛

核心意象

特点

红

灰

泪

光

红烛的红,代表作者热烈的赤诚之心

燃烧自我

奉献

伤心流泪

阻碍

创造光明

理想

寻“我’与析我:

“我” 吟咏红烛的诗人形象

在自问自悟中理解赞美红烛无私奉献的精神

我 诗人闻一多

借用红烛精神的提炼,勉励自己要不怕牺牲,无私奉献,

将自己投身于追求民主与自由的爱国斗争中。

写作特色(情感、形式、手法)

1、注重主观情绪的渲染。大量使用抒情感叹词,强烈的表达了诗人内心的情感。诗中每一节以“红烛啊”的呼唤开头,继之以自问,自悟,自励,自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。

2、注重形式美和节奏感。以此与诗中要表达的情感相匹配,如重复句的使用,一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式等。诗人所倡导的三美主张,在本诗中有一定的体现。

3、多种修辞手法的运用。

比喻:第二节中,把蜡比作躯体,把火比作灵魂。

拟人:诗人将红烛比拟为人,赋予红烛以人的思想感情,将红烛当成有血有肉活生生的人的形象。

反复:“不误,不误”用了反复的修辞手法,加强了否定的语气。

呼告:每一节开头都以“红烛啊”领起,诗人对红烛呼告,倾诉自己的所见,所思,所感。

红 烛

早先所知的闻一多先生,并非诗人,而是斗士。这与他的死有关,一副斗士的铁骨,被那最后的演讲承载着,撞击过每一个中国人的心。由此想到了屈子,虽赴死的方式不同,却都感天动地,悲壮激越。有人道屈子首先是政治家,而后才是诗人,因为政治家使其择死;然而让后人年年端午而祭,则是诗人之死,死得诗意。我想闻先生震撼人心之死,大概亦如此吧。如果说屈子的香荃使之永恒,闻先生的红烛则使斗士不朽!

诗人评价

再次诵读,朗诵要领

注意情感的表达、节奏停顿、重音轻音、抑扬顿挫、语气语调等。

朗诵要领(示例)

红烛啊!

语调深沉,饱满,上扬

既制了,便烧着!

坚定而有力,“烧”字重音

不误,不误!

两个相同的句式读出区别,后一个要更强调

烧吧!烧吧!

渐高,第二个“烧”字加强重读

原是要/“烧”出/你的光来

断在“要”字后面,“烧”与“光”为重音

烧沸/世人的血

“血”字拉长音

这正是/自然的方法。

“正是”后断开,重音强调

也捣破/他们的监狱!

读出决绝果敢的语气

臧克家《闻一多先生的说和做》

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

作为学者和诗人的闻一多先生,在30年代国立青岛大学的两年时间,我对他是有着深刻印象的。那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。他从唐诗下手,目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。闻先生也总是头发零乱,他是无暇及此的。饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

不动不响,无声无闻。一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果。

他并没有先“说”,但他“做”了。作出了卓越的成绩。

“做”了,他自己也没有“说”。他又由唐诗转到楚辞。十年艰辛,一部“校补”赫然而出。别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。他又向“古典新义”迈进了。他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面,作为学者的方面。

闻一多先生还有另外一个方面,作为革命家的方面。

这个方面,情况就迥乎不同,而且一反既往了。

作为争取民主的战士,青年运动的领导人,闻一多先生“说”了。起先,小声说,只有昆明的青年听得到;后来,声音越来越大,他向全国人民呼喊,叫人民起来,反对独裁,争取民主!

他在给我的信上说:“此身别无长处,既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快!”

他“说”了,跟着的是“做”。这不再是“做了再说”或“做了也不一定说”了。现在,他“说”了就“做”。言论与行动完全一致,这是人格的写照,而且是以生命作为代价的。

1944年10月12日,他给了我一封信,最后一行说:“另函寄上油印物二张,代表我最近的工作之一,请传观。”

这是为争取民主,反对独裁,他起稿的一张政治传单!

在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张,明知凶多吉少,而闻先生大无畏地在群众大会上,大骂特务,慷慨淋漓,并指着这群败类说:你们站出来!你们站出来!

他“说”了。说得真痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地!

他“说”了:“我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。”

他“做”了,在情况紧急的生死关头,他走到游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘。他终于以宝贵的生命,实证了他的“言”和“行”。

闻一多先生,是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士。

他,是口的巨人。他,是行的高标。

最后一次讲演 ——闻一多

这几天,大家晓得,在昆明出现了历史上最卑劣最无耻的事情!李先生究竟犯了什么罪,竟遭此毒手?他只不过用笔写写文章,用嘴说说话,而他所写的,所说的,都无非是一个没有失掉良心的中国人的话!大家都有一枝笔,有一张嘴,有什么理由拿出来讲啊!有事实拿出来说啊!(闻先生声音激动了)为什么要打要杀,而且又不敢光明正大的来打来杀,而偷偷摸摸的来暗杀!(鼓掌)这成什么话?(鼓掌)

今天,这里有没有特务?你站出来!是好汉的站出来!你出来讲!凭什么要杀死李先生?(厉声,热烈的鼓掌)杀死了人,又不敢承认,还要诬蔑人,说什么“桃色事件”,说什么共产党杀共产党,无耻啊!无耻啊!(热烈的鼓掌)这是某集团的无耻,恰是李先生的光荣!李先生在昆明被暗杀,是李先生留给昆明的光荣!也是昆明人的光荣!(鼓掌)

去年“一二。一”昆明青年学生为了反对内战,遭受屠杀,那算是青年的一代献出了他们最宝贵的生命!现在李先生为了争取民主和平而遭受了反动派的暗杀,我们骄傲一点说,这算是象我这样大年纪的一代,我们的老战友,献出了最宝贵的生命!这两桩事发生在昆明,这算是昆明无限的光荣!(热烈的鼓掌)

反动派暗杀李先生的消息传出以后,大家听了都悲愤痛恨。我心里想,这些无耻的东西,不知他们是怎么想法,他们的心理是什么状态,他们的心怎样长的!(捶击桌子)其实简单,他们这样疯狂的来制造恐怖,正是他们自己在慌啊!在害怕啊!所以他们制造恐怖,其实是他们自己在恐怖啊!特务们,你们想想,你们还有几天?你们完了,快完了!你们以为打伤几个,杀死几个就可以了事,就可以把人民吓倒了吗?其实广大的人民是打不尽的,杀不完的!要是这样可以的话,世界上早没有人了。

你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来!你们将失去千百万的人民!你们看着我们人少,没有力量?告诉我们,我们的力量大得很,强得很!看今天来的这些人都是我们的人,都是我们的力量!此外还有广大的市民!我们有这个信心:人民的力量是要胜利的,真理是永远是要胜利的,真理是永远存在的。历史上没有一个反人民的势力不被人民毁灭的!希特勒,墨索里尼,不都在人民之前倒下去了吗?翻开历史看看,你们还站得住几天!你们完了,快了!快完了!我们的光明就要出现了。我们看,光明就在我们眼前,而现在正是黎明之前那个最黑暗的时候。我们有力量打破这个黑暗,争到光明!我们光明,恰是反动派的末日!(热烈的鼓掌)

现在司徒雷登出任美驻华大使,司徒雷登是中国人民的朋友,是教育家,他生长在中国,受的美国教育。他住在中国的时间比住在美国的时间长,他就如一个中国的留学生一样,从前在北平时,也常见面。他是一位和蔼可亲的学者,是真正知道中国人民的要求的,这不是说司徒雷登有三头六臂,能替中国人民解决一切,而是说美国人民的舆论抬头,美国才有这转变。(被阉割部分)

李先生的血不会白流的!李先生赔上了这条性命,我们要换来一个代价。“一二。一”四烈士倒下了,年青的战士们的血换来了政治协商会议的召开;现在李先生倒下了,他的血要换取政协会议的重开!(热烈的鼓掌)我们有这个信心!(鼓掌)

“一二。一”是昆明的光荣,是云南人民的光荣。云南有光荣的历史,远的如护国,这不用说了,近的如“一二。一”,都属于云南人民的。我们要发扬云南光荣的历史!(听众表示接受)

反动派挑拨离间,卑鄙无耻,你们看见联大走了,学生放暑假了,便以为我们没有力量了吗?特务们!你们看见今天到会的一千多青年,又握起手来了,我们昆明的青年决不会让你们这样蛮横下去的!

反动派,你看见一个倒下去,可也看得见千百个继起的!

正义是杀不完的,因为真理永远存在!(鼓掌)

历史赋予昆明的任务是争取民主和平,我们昆明的青年必须完成这任务!

我们不怕死,我们有牺牲的精神!我们随时像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门!(长时间的鼓掌)

学了这首诗歌,结合初中学过的《最后一次的演讲》《闻一多先生的说和做》和闻一多的事迹,给闻一多先生写几句墓志铭来表达对先生的纪念和崇敬。

写作练习

写作练习(示例)

红烛发光照死水,一多著作青史垂。

诗与热血共铸就,一座丰碑爱国魂。

示例一

写写写,写出累累硕果;做做做,做出惊天伟业;

说说说,说的痛痛快快;行行行,行的人中高标!

示例二

开口说话,掷地有声;脚不下楼,著作甚丰;唐诗杂论,楚辞校补,深刻钻研,一丝不苟;大声疾呼,为民请命,言行一致,名垂青史。

示例三

无 题

李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

能力提升

请联系闻一多的《红烛》,阐述两诗中“红烛”意象的不同含义。

答:①《无题》中的“红烛”是刻骨铭心、生死不渝的爱情的象征。②闻一多在《红烛》中,将“红烛”意象进行了改造和升华,它是自我牺牲精神的象征,同时喻指坚忍的执着精神。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读