春望 课件

图片预览

文档简介

课件28张PPT。 公元755年至763年发生在唐朝的一次地方割据势力对中央集权的反叛。因叛乱是由安禄山和史思明发动的,所以历史上称这次叛乱为“安史之乱”。唐朝中央的力量削弱了,各地出现了40多个大小军阀,形成了藩镇割据的局面。 安史之乱: 杜甫是唐朝由盛而衰的历史转折时期所产生的伟大诗人。 他亲身经受了八年安史战乱之苦,因而社会的动乱、中下层人的苦难、对国事的忧愤和自己的不幸遭遇等,都交织熔铸在他的名篇巨作中。后人评杜诗为“诗史”,称杜甫为“诗圣”。 世人对于杜甫还有其它哪几种称呼?子美(字)、杜少陵、杜工部 为何称之为杜少陵?因为杜甫曾经居于长安城南少陵这个地方。 为何称之为杜工部?因杜甫在成都被严武荐为节度参谋,检校工部员外郎,后世称之为杜工部。 杜甫生在“奉儒守官”并有文学传统的家庭中,是著名诗人杜审言之孙。7岁学诗,15岁扬名。20岁以后可分4个时期: 漫游时期长安时期流亡时期漂泊西南时期 思考:据你判断,《春望》写于这四个时期中的哪一个时期?流亡时期国破山河在,城春草木深。 ?国:破:承“山河在”,都城又迎来了一年一度的春天。 则接“国破”而言,人民逃难离散,草木任其疯长,一片荒凉。 指京城长安。被攻破,沦陷。城春:草木深:写春望所见之景:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍,满目凄然。一个“破”字,使人触目惊心。一个“深”字,令人满目凄然。两句诗运用景物描写,写出了山河破败的景象,渲染了悲凉的气氛,表现了诗人忧国忧民的思想感情。感时花溅泪,恨别鸟惊心。 ? 感时:花溅泪:?鸟惊心:感叹时事。看见花就泪水飞溅。 听到鸟的叫声使人心惊。这一联一般有两种解释:一种是以诗人为“感”“恨”的主体。花、鸟在春景中是最有代表性的事物,能使人赏心悦目,但诗人此刻面对残破的都城,不知官军何时才能平定叛乱,不知妻儿在兵荒马乱中如何度日……种种念头困扰着他,他怎能不见花儿落泪,闻鸟而惊心呢?

另一种以花、鸟为“感”“恨”的主体。以花、鸟拟人,花感时而落泪,鸟恨别而惊心。

这两种解释实质上并无区别,一则触景生情,一则用拟人移情于物,都表达了感时伤别的感情。 “感时花溅泪,恨别鸟惊心。”赏析

运用拟人对偶修辞,将花鸟人格化,移情于物,抒发了诗人感时伤别、忧国思家的感情。烽火连三月,家书抵万金。 烽火:战争。连三月:家书:指战祸延续到三月,即写本诗的时间。或说指整个春季。家中亲人的消息。抵:值。颈联:烽火连三月,家书抵万金。赏析

安史叛乱使百姓民不聊生,直到如今春深三月,战火仍连续不断。多么盼望家中亲人的消息,这时的一封家信真是胜过“万金”啊!“家书抵万金”,运用夸张对偶修辞,将国家命运和个人遭遇紧密结合起来,写出了因战乱消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情,表达了诗人忧国思家的思想感情。翘首望低头思感情:伤感国破思念亲人过渡 而亲人的“别”,正是由于战乱的“时”造成的。这样一环扣一环,章法非常严密。 “国破”“城春”两种景“感时”“恨别”两种情“烽火”承接“感时”“家书”“恨别”承接}情景交融白头搔更短,浑欲不胜簪。 不胜簪:插不住簪子。这里指诗人的白发愈搔愈少。浑:几乎、简直。 簪:古代男子成年后把头发绾在头顶上,用一根簪别住。短:少尾联: “白头搔更短,浑欲不胜簪。”

“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。运用夸张修辞和白描手法,借助于艺术形象,生动形象地表现了诗人忧国忧民的情怀。白头搔更短,

浑欲不胜簪。 “感时”“恨别”统一收结全篇跟踪练习1、诗中把个人遭遇与国家命运紧密结合在一起的诗句是

烽火连三月,家书抵万金。

2、诗中,作者运用移情于物的手法,表达感时伤世感情的诗句

感时花溅泪,恨别鸟惊心。3、诗中写出远望所见,写国都沦陷,山河破碎令人感到满目凄然触目惊心的句子

国破山河在,城春草木深。

4、刻画一个忧国思家,爱国者形象的句子

白头搔更短,浑欲不胜簪。

5、战乱之中,家书难得,对远方家人惦念的句子

烽火连三月,家书抵万金。6、情哀深处,万物同悲,诗中用这两句借花鸟来创此意境:

感时花溅泪,恨别鸟惊心。春望

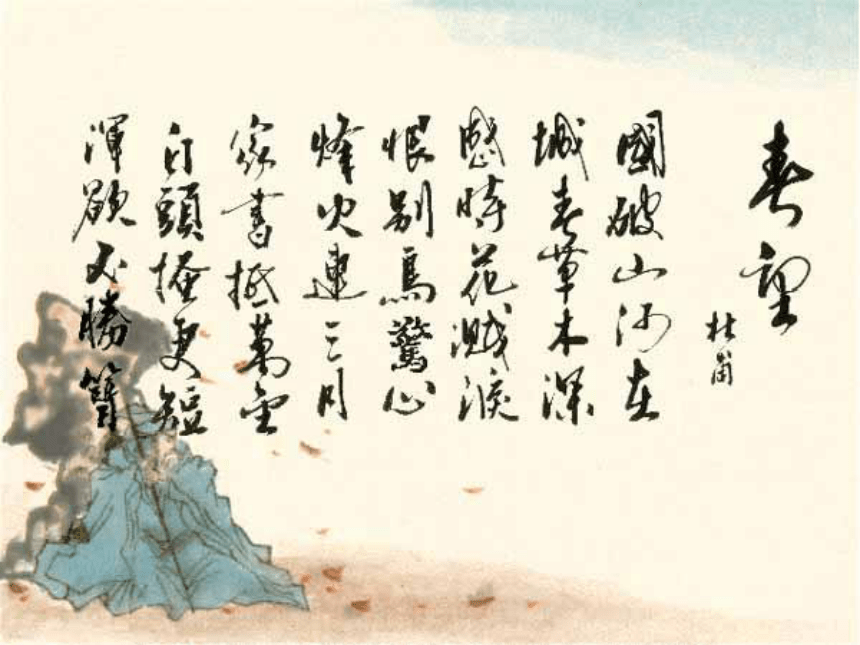

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先(今陕西蒲城)探亲,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,贼破潼关,诗人被迫北上避难。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏),诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押至长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘隙逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达了当时朝廷的所在地—凤翔县。 《春望》写于757年1月他逃离长安的前夕。诗篇集中抒发了诗人伤悼国家残破、眷念亲人,“感时”与“恨别”交织的满腔愁情。“安史之乱”是唐王朝由盛到衰的转折点。在战争中,人民群众特别是黄河中下游人民遭到了空前的浩劫,北方经济受到很大破坏。“洛阳四面数百里州县,皆为丘墟”, “汝、郑等州,比屋荡尽,人悉以纸为衣”,出现了千里萧条,人烟断绝的惨景。社会阶级矛盾加深了。同时,唐朝中央的力量削弱了,各地出现了40多个大小军阀,形成了藩镇割据的局面。 寥寥十字,使一位愁绪满怀的白发老人的形象兀立在读者眼前。诗的最后两句堪称神来之笔。请问从中你看到了一位怎样的老人形象?尽管诗人这时才四十五岁,但因终日愁情熬煎,头发愈来愈少,简直连簪子也插不上了。望春并没有得到到任何快慰为“感时”、“恨别”所困烦躁不安,频频抓挠头发 此时期的杜甫,对现实有了更清醒的认识,先后写出了《春望》、 《北征》、《羌村》、“三吏”、“三别”等传世名作。此期流传下来诗歌200多首,大部分是杜诗中的杰作。 思考:据你判断,《春望》写于这四个时期中的哪一个时期?流亡时期“三吏”:

“石壕吏”,“新安吏”,“潼关吏”;

“三别”:

“新婚别”,“无家别”,“垂老别”。 春 望杜 甫(唐)

另一种以花、鸟为“感”“恨”的主体。以花、鸟拟人,花感时而落泪,鸟恨别而惊心。

这两种解释实质上并无区别,一则触景生情,一则用拟人移情于物,都表达了感时伤别的感情。 “感时花溅泪,恨别鸟惊心。”赏析

运用拟人对偶修辞,将花鸟人格化,移情于物,抒发了诗人感时伤别、忧国思家的感情。烽火连三月,家书抵万金。 烽火:战争。连三月:家书:指战祸延续到三月,即写本诗的时间。或说指整个春季。家中亲人的消息。抵:值。颈联:烽火连三月,家书抵万金。赏析

安史叛乱使百姓民不聊生,直到如今春深三月,战火仍连续不断。多么盼望家中亲人的消息,这时的一封家信真是胜过“万金”啊!“家书抵万金”,运用夸张对偶修辞,将国家命运和个人遭遇紧密结合起来,写出了因战乱消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情,表达了诗人忧国思家的思想感情。翘首望低头思感情:伤感国破思念亲人过渡 而亲人的“别”,正是由于战乱的“时”造成的。这样一环扣一环,章法非常严密。 “国破”“城春”两种景“感时”“恨别”两种情“烽火”承接“感时”“家书”“恨别”承接}情景交融白头搔更短,浑欲不胜簪。 不胜簪:插不住簪子。这里指诗人的白发愈搔愈少。浑:几乎、简直。 簪:古代男子成年后把头发绾在头顶上,用一根簪别住。短:少尾联: “白头搔更短,浑欲不胜簪。”

“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。运用夸张修辞和白描手法,借助于艺术形象,生动形象地表现了诗人忧国忧民的情怀。白头搔更短,

浑欲不胜簪。 “感时”“恨别”统一收结全篇跟踪练习1、诗中把个人遭遇与国家命运紧密结合在一起的诗句是

烽火连三月,家书抵万金。

2、诗中,作者运用移情于物的手法,表达感时伤世感情的诗句

感时花溅泪,恨别鸟惊心。3、诗中写出远望所见,写国都沦陷,山河破碎令人感到满目凄然触目惊心的句子

国破山河在,城春草木深。

4、刻画一个忧国思家,爱国者形象的句子

白头搔更短,浑欲不胜簪。

5、战乱之中,家书难得,对远方家人惦念的句子

烽火连三月,家书抵万金。6、情哀深处,万物同悲,诗中用这两句借花鸟来创此意境:

感时花溅泪,恨别鸟惊心。春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先(今陕西蒲城)探亲,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,贼破潼关,诗人被迫北上避难。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏),诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押至长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘隙逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达了当时朝廷的所在地—凤翔县。 《春望》写于757年1月他逃离长安的前夕。诗篇集中抒发了诗人伤悼国家残破、眷念亲人,“感时”与“恨别”交织的满腔愁情。“安史之乱”是唐王朝由盛到衰的转折点。在战争中,人民群众特别是黄河中下游人民遭到了空前的浩劫,北方经济受到很大破坏。“洛阳四面数百里州县,皆为丘墟”, “汝、郑等州,比屋荡尽,人悉以纸为衣”,出现了千里萧条,人烟断绝的惨景。社会阶级矛盾加深了。同时,唐朝中央的力量削弱了,各地出现了40多个大小军阀,形成了藩镇割据的局面。 寥寥十字,使一位愁绪满怀的白发老人的形象兀立在读者眼前。诗的最后两句堪称神来之笔。请问从中你看到了一位怎样的老人形象?尽管诗人这时才四十五岁,但因终日愁情熬煎,头发愈来愈少,简直连簪子也插不上了。望春并没有得到到任何快慰为“感时”、“恨别”所困烦躁不安,频频抓挠头发 此时期的杜甫,对现实有了更清醒的认识,先后写出了《春望》、 《北征》、《羌村》、“三吏”、“三别”等传世名作。此期流传下来诗歌200多首,大部分是杜诗中的杰作。 思考:据你判断,《春望》写于这四个时期中的哪一个时期?流亡时期“三吏”:

“石壕吏”,“新安吏”,“潼关吏”;

“三别”:

“新婚别”,“无家别”,“垂老别”。 春 望杜 甫(唐)

同课章节目录

- 第一单元

- 春望

- 古从军行

- 破阵子·为陈同甫赋壮语以寄

- 武陵春

- 唐诗赏析两篇

- 山居杂诗六首(其一)

- 第二单元

- 赏不尽看不够说不完的大自然

- 光之香

- 延河,静静地流

- 放下你的斧子

- 山居秋暝

- 望天门山

- 第三单元

- 孔乙己

- 范进中举

- 画马不独画马皮

- --《范进中举》赏析

- 王子安

- 登科后

- 南国十三首(其六)

- 第四单元

- 精神手杖

- 美哉!大勇者

- 享受崇高

- 论民族节气

- 绝句

- 在解放军医院透视戏占

- 第五单元

- 在萧红墓前的讲演

- 在香港特别行政区成立暨区政府宣誓就职仪式

- 假如给我三天的光明

- 在莫泊桑葬礼上的演说

- 望岳

- 再经胡城县

- 第六单元

- 死海不死

- 蛇岛

- 把水库建到地下去

- 珍贵的水

- 学习和工作的意义

- 第七单元

- 少年中国说

- 捕蛇者说

- 黄生借书说

- 马说

- 答客诮

- 对酒