第11课 《古代日本》课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 《古代日本》课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-15 11:54:38 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

为何中日文化如此相似?其文化内核是什么?

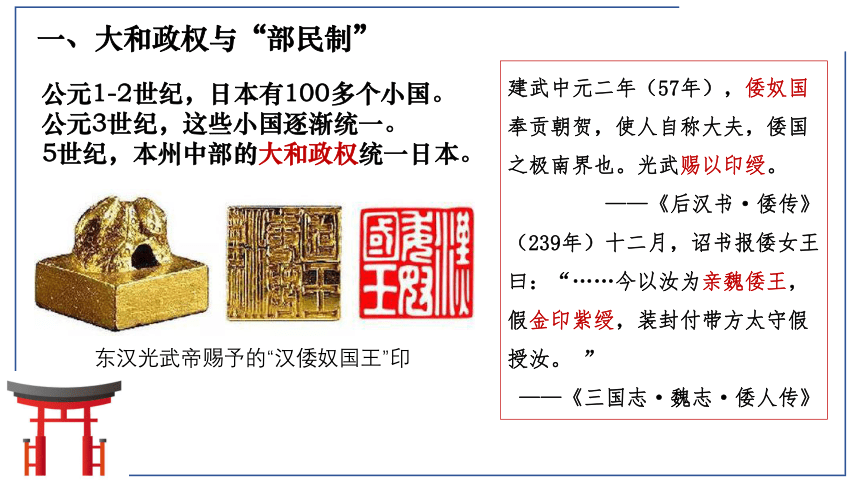

一、大和政权与“部民制”

公元1-2世纪,日本有100多个小国。

公元3世纪,这些小国逐渐统一。

5世纪,本州中部的大和政权统一日本。

东汉光武帝赐予的“汉倭奴国王”印

建武中元二年(57年),倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·倭传》

(239年)十二月,诏书报倭女王曰:“……今以汝为亲魏倭王,假金印紫绶,装封付带方太守假授汝。 ”

——《三国志·魏志·倭人传》

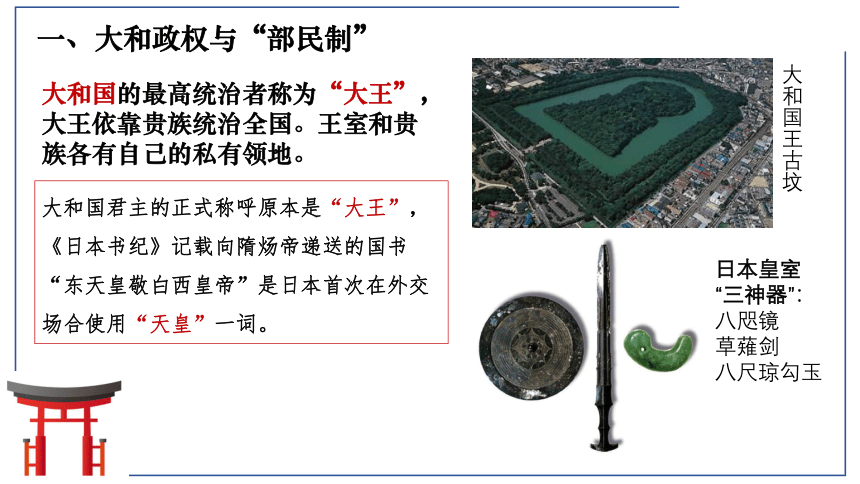

一、大和政权与“部民制”

大和国的最高统治者称为“大王”,大王依靠贵族统治全国。王室和贵族各有自己的私有领地。

大和国君主的正式称呼原本是“大王”,《日本书纪》记载向隋炀帝递送的国书“东天皇敬白西皇帝”是日本首次在外交场合使用“天皇”一词。

大和国王古坟

日本皇室“三神器”:

八咫镜

草薙剑

八尺琼勾玉

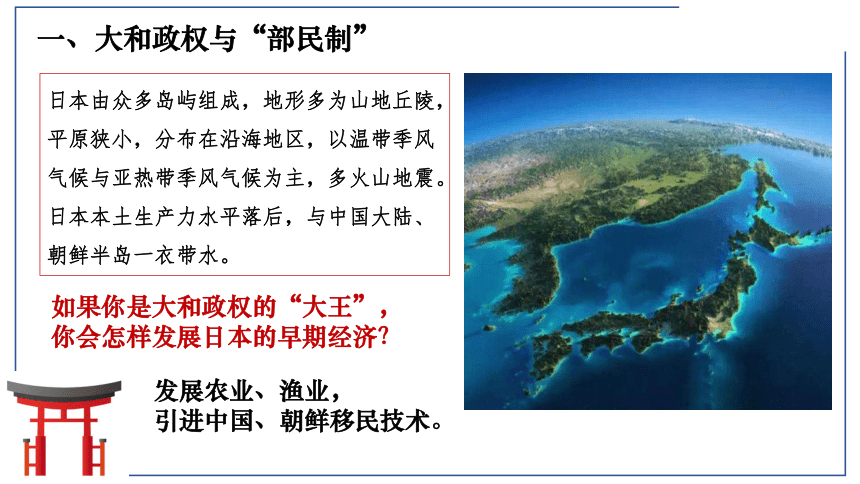

一、大和政权与“部民制”

日本由众多岛屿组成,地形多为山地丘陵,平原狭小,分布在沿海地区,以温带季风气候与亚热带季风气候为主,多火山地震。

日本本土生产力水平落后,与中国大陆、朝鲜半岛一衣带水。

如果你是大和政权的“大王”,你会怎样发展日本的早期经济?

发展农业、渔业,

引进中国、朝鲜移民技术。

一、大和政权与“部民制”

一般认为,“部民制”属大和国时代的奴隶制,具有原始部落制的特点,民众被划为部民,并获得不同的社会分工。

这些人只能用于赠与,不能买卖和随便杀害。他们有自己的家庭,地位近似于奴隶。

地位:部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶。

农业:领地上的居民以“部”的形式组织生产,从事农业的称为“田部”,从事海洋捕捞的称为“海部”等。

一、大和政权与“部民制”

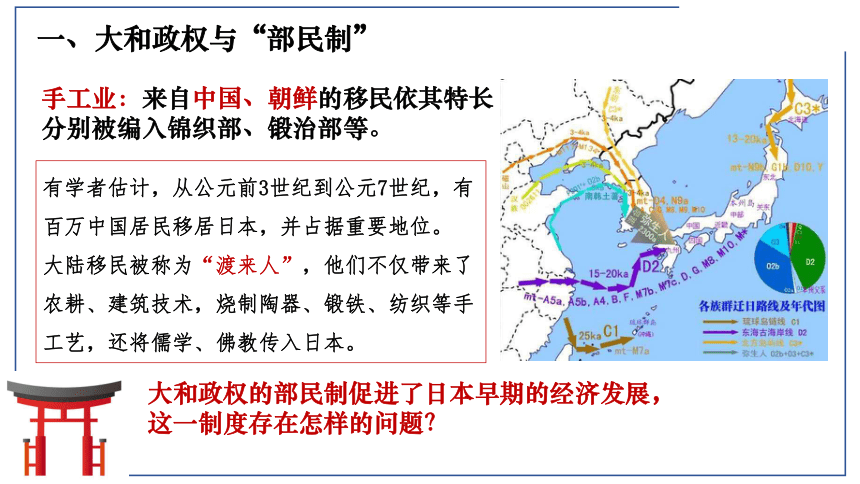

手工业:来自中国、朝鲜的移民依其特长分别被编入锦织部、锻治部等。

有学者估计,从公元前3世纪到公元7世纪,有百万中国居民移居日本,并占据重要地位。

大陆移民被称为“渡来人”,他们不仅带来了农耕、建筑技术,烧制陶器、锻铁、纺织等手工艺,还将儒学、佛教传入日本。

大和政权的部民制促进了日本早期的经济发展,这一制度存在怎样的问题?

二、大化改新

7世纪时,日本依然处于奴隶社会,世袭贵族占有大量土地、奴隶以及部民,权势很大。中央贵族之间争权夺势,地方贵族反抗中央贵族。部民不堪遭受压迫,反抗不断。

日本在大化改新以前,是以血缘氏族制度为其社会基础,政治和经济都是围绕氏族展开,由于日本社会的发展,氏族制度逐渐走向解体,统一国家已经建立,但强大的家族仍然能够左右日本的时局。

飞鸟寺

由苏我马子在564年主持修建,是日本真正意义上的第一座佛寺

大业三年(607年),其王多利思北孤遣使朝贡。……其国书曰“日出处天子至书日没处天子无恙” 云云。……明年,上遣文林郎裴世清使于倭国。

——《隋书·倭国传》

二、大化改新

同时期,隋唐的先进强大实力与朝鲜半岛新罗的崛起坚定了日本改革的决心。

遣隋使船队

裴世清访倭

圣德太子主持“推古改制” ,仿照中国品级和服制设置“冠位十二阶”,将官僚分为十二品级,并颁布了日本第一部成文法典——《十七条宪法》。

二、大化改新

6世纪末7世纪初,推古天皇时期圣德太子主持进行“推古改制”,为大化改新奠定基础。

《十七条宪法》

圣德太子

『冠位十二阶』

二、大化改新

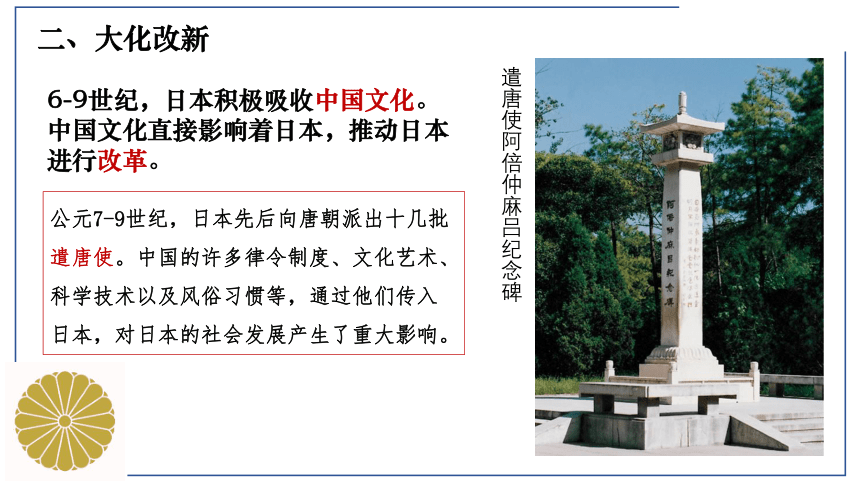

遣唐使阿倍仲麻吕纪念碑

公元7-9世纪,日本先后向唐朝派出十几批遣唐使。中国的许多律令制度、文化艺术、科学技术以及风俗习惯等,通过他们传入日本,对日本的社会发展产生了重大影响。

6-9世纪,日本积极吸收中国文化。中国文化直接影响着日本,推动日本进行改革。

7世纪中叶,日本豪族苏我氏把控朝政,天皇无实权,各种矛盾空前激化。645年,皇室中大兄皇子联合贵族中臣镰足发动政变夺取政权,拥立孝德天皇,史称“乙巳之变”。

孝德天皇即位后,模仿中国建立年号,定年号为大化,迁都难波京(今大阪市)。645年即大化元年。

二、大化改新

645年,大和皇族改革派发动宫廷政变,孝德天皇即位,年号大化。

乙巳之变

二、大化改新

后稍习夏音,恶倭名,更号日本。使者自言,国近日所出,以为名。或云日本乃小国,为倭所并,故冒其号。使者不以情,故疑焉。

——《新唐书·日本传》

从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。大化改新后,大和正式改称日本国。

日本国旗:日之丸

二、大化改新

政治:

建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。

日本中央官制

唐代三省六部制

改革行政制度,在中央设二官、八省,地方设国、郡、里等官职。官职的任免权都在中央,废除官职终身世袭制,实行中央集权。

废除贵族对土地和农民的私有,转为国有。国家按人口对六岁以上的公民分配土地。获得土地的农民必须向国家交粮食(租),服劳役或纳布代役(庸)。

二、大化改新

经济:

①公地公民制:废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民。

②班田收授法:国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖。

③统一赋税,实行租庸调制度。

对比日本大化改新和唐朝制度,它有什么特点?

政治:

经济:

政治:

经济:

二、大化改新

中央:二官八省制

地方:国-郡-里

①公地公民制

②班田收授法

③租庸调制度

中央:三省六部制

地方:州-郡-县

①封建土地所有制

②均田制

③租庸调制度

日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——(日)木宫泰彦《中日交通史》

二、大化改新

影响:

大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。

大化改新把氏族豪强改造成为律令国家服务的官僚,大大削弱了他们的传统特权,形成了以天皇为首的中央集权国家,限制了为争夺土地和人民而进行的无休止的斗争,为经济和文化的发展创造了比较稳定的社会环境。

唐长安与日本平城京

唐开元通宝与日本和同开珎

三、武士和武士集团

凡新掘沟渠开垦的田地准许三代占有,利用旧沟渠开垦的田地准许终身占有。

——《三世一身法》

大化改新功臣中臣镰足被赐姓藤原氏,此后200余年,藤原氏一族世代为外戚,专擅国政。每当天皇幼少、病弱或是女帝当政,藤原氏就以摄政掌权。天皇亲政后,藤原氏又改任关白,成为变相的摄政,继续掌权。藤原氏被称为“摄关家”,取代天皇成为真正的统治者。

根据以上材料分析,日本大化改新百余年后呈现出了什么问题?

土地私有、土地兼并盛行,

天皇中央集权遭到削弱。

大化改新百余年后,土地私有与土地兼并盛行。

贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地,建立庄园。

大庄园享有“不输不入”的特权,既不向国家纳税,也不准地方官吏进入庄园,干涉庄园事务。

三、武士和武士集团

保卫寺院庄园田产的日本僧兵

8世纪末,公地公民制走向瓦解,标志大土地私有化的庄园制兴盛起来。

中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会局势动荡。

地方豪强为了保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的青壮男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团,成员称为“武士” 。

三、武士和武士集团

武士最初是庄园主豢养的看家护院的专职打手,随着时间推移,这些打手不再种地,专职练武成为了职业军人,后来就慢慢地就形成了日本武士。武士最初地位低下,被视作爪牙,后来伴随着政治动荡崛起壮大。

小的武士团追随、服从一个更强大的首领组成大的武士团。

武士团有时代表庄园利益与地方政府对抗,有时也响应朝廷号召去征战。

三、武士和武士集团

长期以来,藤原氏作为“摄关家”把持朝政。此后开始出现天皇主动退位,以上皇身份继续干政,即“院政”。在摄关和院政的混乱时代,武士阶层作为双方争权夺利的重要筹码,走上历史前台。

源氏、平氏两大武士家族家徽

12世纪晚期,源氏武士集团击败平氏武士集团,源氏首领源赖朝获得“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。

镰仓幕府拥有独立于朝廷的政治、军事权力,日本由此进入长达近700年的幕府统治时期。

三、武士和武士集团

幕府本指将领军帐,后演变成一种特有国情的政治体制,用法始于镰仓幕府建立。

源赖朝

幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存。

幕府首领“征夷大将军”名义上由天皇任命,但实际上天皇大权旁落,成为一种礼仪性的摆设,国家大权基本掌握在武士阶层手中。

三、武士和武士集团

源氏 镰仓幕府

(1192-1333)

足利 室町幕府

(1336-1573)

德川 江户幕府

(1603-1868)

从整个日本古代史看,天皇掌握实权仅局限于大化改新后的一段时间,国家实权先后由豪强、摄关、武士掌握,并未建立起真正的中央集权。

武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。武士效忠的对象不是国家,而是他的主公。

三、武士和武士集团

“武士道”的概念在幕府时期逐渐发展完善,形成了诚、义、勇、忠、仁、礼、名誉、克己的武士信条。

在幕府时期,将军任命御家人担任各地的守护、地头,御家人则要无条件服从主君,为其作战,定期前往幕府或京都担任警备,自行承担费用。

日本封建等级

思考:武士道会产生怎样的影响?

三、武士和武士集团

武士道的影响:

积极:为理想而不屈的精神,是武士道精神的扩展。

消极:经历了一次畸变,成为帝国主义侵略扩张的工具,成为日本右翼的文化土壤。

根据所学,你认为日本有着怎样的民族性格?

刀与菊,两者都是一幅绘画的组成部分。

日本人生性极其好斗而又非常温和;

黩武而又爱美;倨傲自尊而又彬彬有礼;

顽梗不化而又柔弱善变;驯服而又不愿受人摆布;

忠贞而又易于叛变;勇敢而又懦怯;

保守而又十分欢迎新的生活方式。

他们十分介意别人对自己的行为的观感,但当别人对其劣迹毫无所知时,又会被罪恶所征服。他们的士兵受到彻底的训练,却又具有反抗性。

——(美)鲁思·本尼迪克特《菊与刀》

拓展阅读:《菊与刀》对日本民族性格的分析

思考:我们应当如何看待日本国?

我们应当怎样处理中日两国关系?

理性对待,睦邻友好。

以史为鉴,面向未来。

知识结构

古代日本

一、大和政权与“部民制”

二、大化改新

三、武士和武士集团

大和政权统一日本

“部民制”

圣德太子与推古改制

乙巳之变与大化改新

大化改新的特点与影响

武士集团的崛起

幕府政治的建立

习题演练

右图是“汉倭奴国王”金印,“倭奴国”指的是( C )

A. 幕府统治时期的日本 B. 天皇统治时期的日本

C. 6世纪前的日本 D. 大化改新时期的日本

2. 公元7世纪,日本整个朝野掀起了“中国化运动”,仿照中国的制度和文化,把处于蒙昧状态下的民族,凭空向前推进了几个世纪。日本实行大化改新的根本原因是( B )

A. 国家统一的需要 B. 经济和社会的发展需要

C. 改革派积极提倡 D. 孝德天皇掌握了政权

3.诏书规定:效法隋唐的均田制,实行“班田收授法”……关于租税,效法唐朝租庸调制,受田农民必须向国家交谷(租)、服劳役或纳布代役(庸),交地方土产(调)……根据你的判断,颁发诏书的是( A )

孝德天皇 B. 明治天皇 C. 明仁天皇 D. 彼得一世

习题演练

4.下表中的史实与史论相符合的是:( B )

5. 幕府统治,又名“武家政治”,表现为军人以“挟天子以令诸侯”的方式进行统治。下列最能说明这一点的是( D )

A. 武士团有时代表庄园利益与政府对抗,有时也响应朝廷号召征战

B. 幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存

C. 幕府频繁参与皇室、贵族间的权力斗争

D. 天皇实权旁落,成为象征性的摆设,国家大权掌握在武土阶层手中

为何中日文化如此相似?其文化内核是什么?

一、大和政权与“部民制”

公元1-2世纪,日本有100多个小国。

公元3世纪,这些小国逐渐统一。

5世纪,本州中部的大和政权统一日本。

东汉光武帝赐予的“汉倭奴国王”印

建武中元二年(57年),倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶。

——《后汉书·倭传》

(239年)十二月,诏书报倭女王曰:“……今以汝为亲魏倭王,假金印紫绶,装封付带方太守假授汝。 ”

——《三国志·魏志·倭人传》

一、大和政权与“部民制”

大和国的最高统治者称为“大王”,大王依靠贵族统治全国。王室和贵族各有自己的私有领地。

大和国君主的正式称呼原本是“大王”,《日本书纪》记载向隋炀帝递送的国书“东天皇敬白西皇帝”是日本首次在外交场合使用“天皇”一词。

大和国王古坟

日本皇室“三神器”:

八咫镜

草薙剑

八尺琼勾玉

一、大和政权与“部民制”

日本由众多岛屿组成,地形多为山地丘陵,平原狭小,分布在沿海地区,以温带季风气候与亚热带季风气候为主,多火山地震。

日本本土生产力水平落后,与中国大陆、朝鲜半岛一衣带水。

如果你是大和政权的“大王”,你会怎样发展日本的早期经济?

发展农业、渔业,

引进中国、朝鲜移民技术。

一、大和政权与“部民制”

一般认为,“部民制”属大和国时代的奴隶制,具有原始部落制的特点,民众被划为部民,并获得不同的社会分工。

这些人只能用于赠与,不能买卖和随便杀害。他们有自己的家庭,地位近似于奴隶。

地位:部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶。

农业:领地上的居民以“部”的形式组织生产,从事农业的称为“田部”,从事海洋捕捞的称为“海部”等。

一、大和政权与“部民制”

手工业:来自中国、朝鲜的移民依其特长分别被编入锦织部、锻治部等。

有学者估计,从公元前3世纪到公元7世纪,有百万中国居民移居日本,并占据重要地位。

大陆移民被称为“渡来人”,他们不仅带来了农耕、建筑技术,烧制陶器、锻铁、纺织等手工艺,还将儒学、佛教传入日本。

大和政权的部民制促进了日本早期的经济发展,这一制度存在怎样的问题?

二、大化改新

7世纪时,日本依然处于奴隶社会,世袭贵族占有大量土地、奴隶以及部民,权势很大。中央贵族之间争权夺势,地方贵族反抗中央贵族。部民不堪遭受压迫,反抗不断。

日本在大化改新以前,是以血缘氏族制度为其社会基础,政治和经济都是围绕氏族展开,由于日本社会的发展,氏族制度逐渐走向解体,统一国家已经建立,但强大的家族仍然能够左右日本的时局。

飞鸟寺

由苏我马子在564年主持修建,是日本真正意义上的第一座佛寺

大业三年(607年),其王多利思北孤遣使朝贡。……其国书曰“日出处天子至书日没处天子无恙” 云云。……明年,上遣文林郎裴世清使于倭国。

——《隋书·倭国传》

二、大化改新

同时期,隋唐的先进强大实力与朝鲜半岛新罗的崛起坚定了日本改革的决心。

遣隋使船队

裴世清访倭

圣德太子主持“推古改制” ,仿照中国品级和服制设置“冠位十二阶”,将官僚分为十二品级,并颁布了日本第一部成文法典——《十七条宪法》。

二、大化改新

6世纪末7世纪初,推古天皇时期圣德太子主持进行“推古改制”,为大化改新奠定基础。

《十七条宪法》

圣德太子

『冠位十二阶』

二、大化改新

遣唐使阿倍仲麻吕纪念碑

公元7-9世纪,日本先后向唐朝派出十几批遣唐使。中国的许多律令制度、文化艺术、科学技术以及风俗习惯等,通过他们传入日本,对日本的社会发展产生了重大影响。

6-9世纪,日本积极吸收中国文化。中国文化直接影响着日本,推动日本进行改革。

7世纪中叶,日本豪族苏我氏把控朝政,天皇无实权,各种矛盾空前激化。645年,皇室中大兄皇子联合贵族中臣镰足发动政变夺取政权,拥立孝德天皇,史称“乙巳之变”。

孝德天皇即位后,模仿中国建立年号,定年号为大化,迁都难波京(今大阪市)。645年即大化元年。

二、大化改新

645年,大和皇族改革派发动宫廷政变,孝德天皇即位,年号大化。

乙巳之变

二、大化改新

后稍习夏音,恶倭名,更号日本。使者自言,国近日所出,以为名。或云日本乃小国,为倭所并,故冒其号。使者不以情,故疑焉。

——《新唐书·日本传》

从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”。大化改新后,大和正式改称日本国。

日本国旗:日之丸

二、大化改新

政治:

建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。

日本中央官制

唐代三省六部制

改革行政制度,在中央设二官、八省,地方设国、郡、里等官职。官职的任免权都在中央,废除官职终身世袭制,实行中央集权。

废除贵族对土地和农民的私有,转为国有。国家按人口对六岁以上的公民分配土地。获得土地的农民必须向国家交粮食(租),服劳役或纳布代役(庸)。

二、大化改新

经济:

①公地公民制:废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民。

②班田收授法:国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖。

③统一赋税,实行租庸调制度。

对比日本大化改新和唐朝制度,它有什么特点?

政治:

经济:

政治:

经济:

二、大化改新

中央:二官八省制

地方:国-郡-里

①公地公民制

②班田收授法

③租庸调制度

中央:三省六部制

地方:州-郡-县

①封建土地所有制

②均田制

③租庸调制度

日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——(日)木宫泰彦《中日交通史》

二、大化改新

影响:

大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家。

大化改新把氏族豪强改造成为律令国家服务的官僚,大大削弱了他们的传统特权,形成了以天皇为首的中央集权国家,限制了为争夺土地和人民而进行的无休止的斗争,为经济和文化的发展创造了比较稳定的社会环境。

唐长安与日本平城京

唐开元通宝与日本和同开珎

三、武士和武士集团

凡新掘沟渠开垦的田地准许三代占有,利用旧沟渠开垦的田地准许终身占有。

——《三世一身法》

大化改新功臣中臣镰足被赐姓藤原氏,此后200余年,藤原氏一族世代为外戚,专擅国政。每当天皇幼少、病弱或是女帝当政,藤原氏就以摄政掌权。天皇亲政后,藤原氏又改任关白,成为变相的摄政,继续掌权。藤原氏被称为“摄关家”,取代天皇成为真正的统治者。

根据以上材料分析,日本大化改新百余年后呈现出了什么问题?

土地私有、土地兼并盛行,

天皇中央集权遭到削弱。

大化改新百余年后,土地私有与土地兼并盛行。

贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地,建立庄园。

大庄园享有“不输不入”的特权,既不向国家纳税,也不准地方官吏进入庄园,干涉庄园事务。

三、武士和武士集团

保卫寺院庄园田产的日本僧兵

8世纪末,公地公民制走向瓦解,标志大土地私有化的庄园制兴盛起来。

中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会局势动荡。

地方豪强为了保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的青壮男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制相结合的军事集团,成员称为“武士” 。

三、武士和武士集团

武士最初是庄园主豢养的看家护院的专职打手,随着时间推移,这些打手不再种地,专职练武成为了职业军人,后来就慢慢地就形成了日本武士。武士最初地位低下,被视作爪牙,后来伴随着政治动荡崛起壮大。

小的武士团追随、服从一个更强大的首领组成大的武士团。

武士团有时代表庄园利益与地方政府对抗,有时也响应朝廷号召去征战。

三、武士和武士集团

长期以来,藤原氏作为“摄关家”把持朝政。此后开始出现天皇主动退位,以上皇身份继续干政,即“院政”。在摄关和院政的混乱时代,武士阶层作为双方争权夺利的重要筹码,走上历史前台。

源氏、平氏两大武士家族家徽

12世纪晚期,源氏武士集团击败平氏武士集团,源氏首领源赖朝获得“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。

镰仓幕府拥有独立于朝廷的政治、军事权力,日本由此进入长达近700年的幕府统治时期。

三、武士和武士集团

幕府本指将领军帐,后演变成一种特有国情的政治体制,用法始于镰仓幕府建立。

源赖朝

幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存。

幕府首领“征夷大将军”名义上由天皇任命,但实际上天皇大权旁落,成为一种礼仪性的摆设,国家大权基本掌握在武士阶层手中。

三、武士和武士集团

源氏 镰仓幕府

(1192-1333)

足利 室町幕府

(1336-1573)

德川 江户幕府

(1603-1868)

从整个日本古代史看,天皇掌握实权仅局限于大化改新后的一段时间,国家实权先后由豪强、摄关、武士掌握,并未建立起真正的中央集权。

武士集团的长期统治,逐渐形成了武士道。武士效忠的对象不是国家,而是他的主公。

三、武士和武士集团

“武士道”的概念在幕府时期逐渐发展完善,形成了诚、义、勇、忠、仁、礼、名誉、克己的武士信条。

在幕府时期,将军任命御家人担任各地的守护、地头,御家人则要无条件服从主君,为其作战,定期前往幕府或京都担任警备,自行承担费用。

日本封建等级

思考:武士道会产生怎样的影响?

三、武士和武士集团

武士道的影响:

积极:为理想而不屈的精神,是武士道精神的扩展。

消极:经历了一次畸变,成为帝国主义侵略扩张的工具,成为日本右翼的文化土壤。

根据所学,你认为日本有着怎样的民族性格?

刀与菊,两者都是一幅绘画的组成部分。

日本人生性极其好斗而又非常温和;

黩武而又爱美;倨傲自尊而又彬彬有礼;

顽梗不化而又柔弱善变;驯服而又不愿受人摆布;

忠贞而又易于叛变;勇敢而又懦怯;

保守而又十分欢迎新的生活方式。

他们十分介意别人对自己的行为的观感,但当别人对其劣迹毫无所知时,又会被罪恶所征服。他们的士兵受到彻底的训练,却又具有反抗性。

——(美)鲁思·本尼迪克特《菊与刀》

拓展阅读:《菊与刀》对日本民族性格的分析

思考:我们应当如何看待日本国?

我们应当怎样处理中日两国关系?

理性对待,睦邻友好。

以史为鉴,面向未来。

知识结构

古代日本

一、大和政权与“部民制”

二、大化改新

三、武士和武士集团

大和政权统一日本

“部民制”

圣德太子与推古改制

乙巳之变与大化改新

大化改新的特点与影响

武士集团的崛起

幕府政治的建立

习题演练

右图是“汉倭奴国王”金印,“倭奴国”指的是( C )

A. 幕府统治时期的日本 B. 天皇统治时期的日本

C. 6世纪前的日本 D. 大化改新时期的日本

2. 公元7世纪,日本整个朝野掀起了“中国化运动”,仿照中国的制度和文化,把处于蒙昧状态下的民族,凭空向前推进了几个世纪。日本实行大化改新的根本原因是( B )

A. 国家统一的需要 B. 经济和社会的发展需要

C. 改革派积极提倡 D. 孝德天皇掌握了政权

3.诏书规定:效法隋唐的均田制,实行“班田收授法”……关于租税,效法唐朝租庸调制,受田农民必须向国家交谷(租)、服劳役或纳布代役(庸),交地方土产(调)……根据你的判断,颁发诏书的是( A )

孝德天皇 B. 明治天皇 C. 明仁天皇 D. 彼得一世

习题演练

4.下表中的史实与史论相符合的是:( B )

5. 幕府统治,又名“武家政治”,表现为军人以“挟天子以令诸侯”的方式进行统治。下列最能说明这一点的是( D )

A. 武士团有时代表庄园利益与政府对抗,有时也响应朝廷号召征战

B. 幕府统治时期,幕府与天皇朝廷并存

C. 幕府频繁参与皇室、贵族间的权力斗争

D. 天皇实权旁落,成为象征性的摆设,国家大权掌握在武土阶层手中

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》