高中历史统编版必修中外历史纲要上第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版必修中外历史纲要上第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共40张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-15 14:29:53 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

明朝那些事

——从明朝建立到清军入关

课标解读

1.结合明朝政治体制的变化,从“历史解释”角度认识明朝时期封建专制的发展和制度创新。

2.结合明朝对西藏和东北的治理,从“时空观念”角度认识统一多民族国家的巩固和发展。

3.了解东南沿海的抗倭斗争和荷兰、西班牙殖民者侵占台湾等史实,从“家国情怀”角度认识中国社会面临的危机。

本课框架

第一章:明朝那些事——政治体制变化

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

第三章:明朝那些事——边疆形势变化

本课时间轴

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

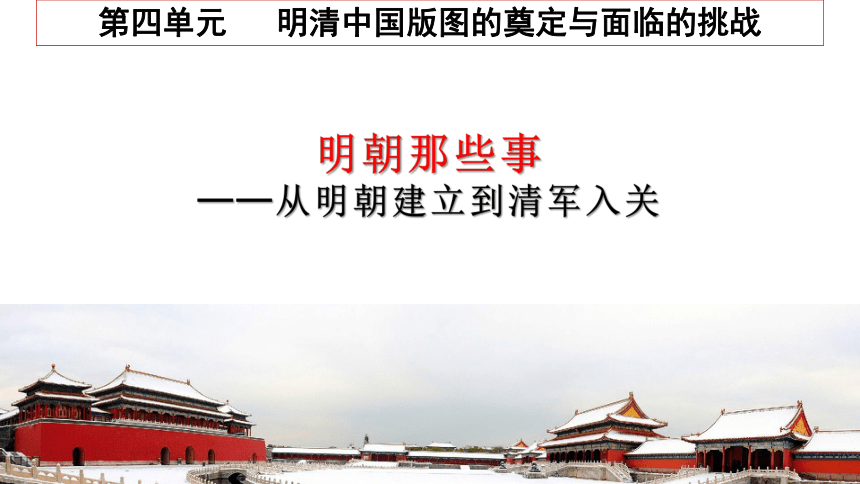

朱元璋,明朝开国皇帝,为明太祖。字国瑞,小字重八,( 家族兄弟排第八,故名朱重八);濠州人。(今安徽凤阳)

明太祖朱元璋

在位时间(1368年-1398年)

出身布衣:朱元璋幼时贫穷,出生在一个贫苦农民的家庭,曾为地主放牛。

云游四方:至正四年(1344年)入皇觉寺为僧,后云游四方,增长见闻。

人物简介

平定天下:参加郭子兴领导的红巾军,反抗元朝。洪武元年(1368年)正月即皇帝位于应天府(今南京),国号大明,年号洪武。

同年秋攻占元大都(今北京),结束了元朝在全国的统治,其后平定西南、西北、辽东等地,最终统一全国。

壹

第一章:明朝那些事---政治体制变化

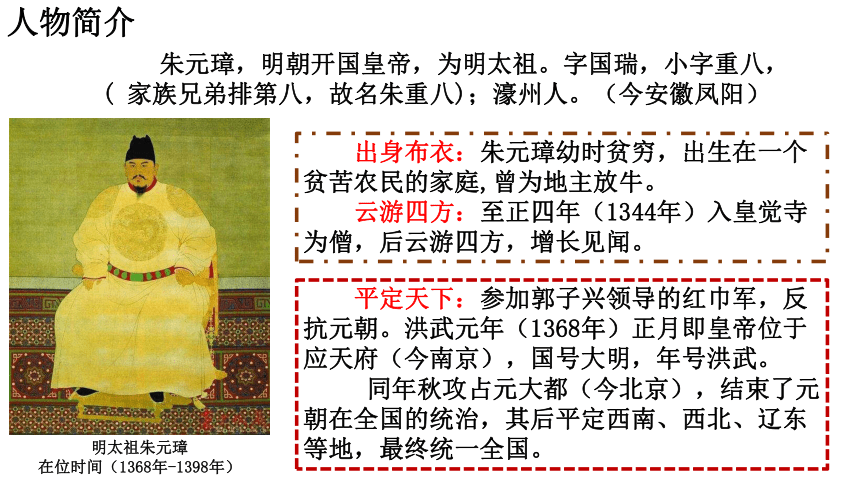

阅读教材,归纳明建立政权基本史实

1.建政权

时间:

建立者:

都城:

1368年—1644年

共计276年(十二帝)

应天府(南京)

15世纪前期迁都北京

明朝疆域 1433年

朱元璋(明太祖)

洪武大帝

壹

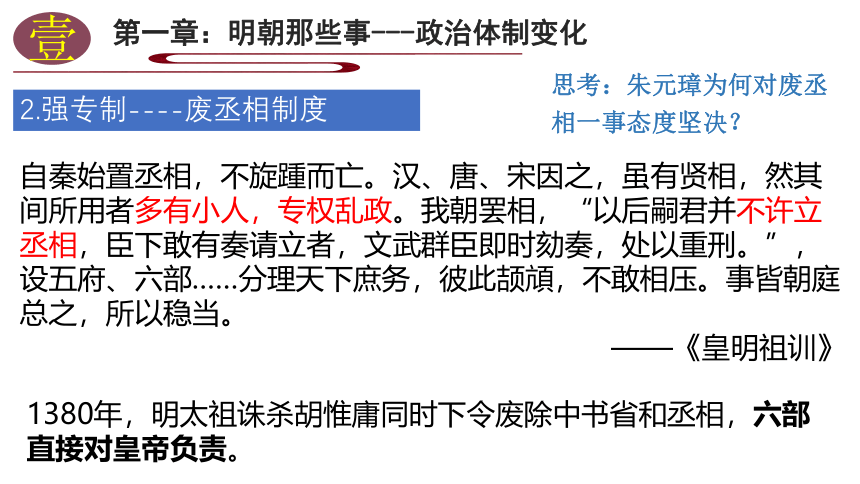

2.强专制----废丞相制度

1380年,明太祖诛杀胡惟庸同时下令废除中书省和丞相,六部直接对皇帝负责。

思考:朱元璋为何对废丞相一事态度坚决?

第一章:明朝那些事---政治体制变化

自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,“以后嗣君并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉頏,不敢相压。事皆朝庭总之,所以稳当。

——《皇明祖训》

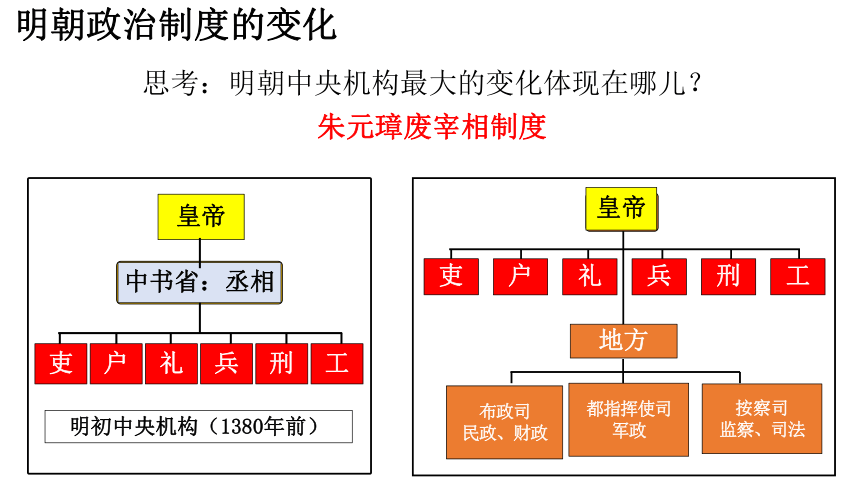

明朝政治制度的变化

思考:明朝中央机构最大的变化体现在哪儿?

朱元璋废宰相制度

明初中央机构(1380年前)

皇帝

中书省:丞相

吏

户

礼

兵

刑

工

皇帝

地方

布政司

民政、财政

都指挥使司

军政

按察司

监察、司法

吏

户

礼

兵

刑

工

壹

2.强专制----废丞相制度

思考:废丞相原因?

第一章:明朝那些事---政治体制变化

材料一:以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

——《皇明祖训》

材料二:自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。

——《皇明祖训》

1.根本原因:封建君主专制统治的发展。

2.朱元璋吸取历代宰相专权乱政的教训,巩固统治的需要

材料三: (胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。 ——《明史·胡惟庸传》

3、直接原因:明初丞相位高权重威胁皇权

壹

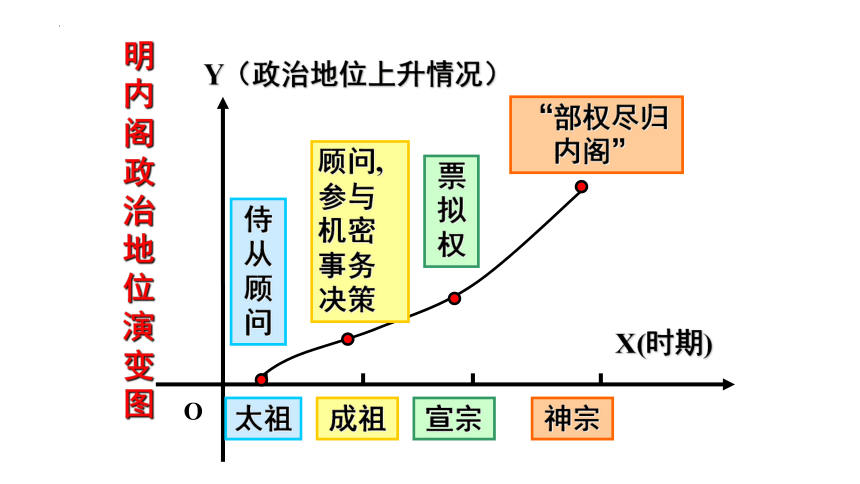

3.强专制---设内阁

加强皇权;皇帝政务繁多,身心疲惫。

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

——明太祖·朱元璋

思考:废除宰相制度带来了什么影响?

第一章:明朝那些事---政治体制变化

思考:皇帝采取什么措施来解决这个问题?

设内阁

太祖

成祖

宣宗

神宗

Y(政治地位上升情况)

O

X(时期)

侍从顾问

顾问,参与机密事务决策

票拟权

“部权尽归内阁”

明内阁政治地位演变图

万历即位以后的第一个十年,即从1572年到1582年,为本朝百事转苏、欣欣向荣的十年。……这就怪不得张先生偶感腹疼,皇帝要亲手调制椒汤面给先生食用。

1577年秋,张居正父亲去世,“皇帝以半恳请半命令的语气要求张先生在职居丧”,但是遭到官员们的反对,皇帝降下敕书,“参奏张居正的人假借忠孝之名掩盖一个大逆不道的目的,即欺负联躬年幼,安图赶走辅弼,使联躬孤立无援而得遂其私”。

张居正死后两年再被抄没家财,在抄家四个月之后,即1584年阳历9月,才正式宣布了总结性的罪状:“诬蔑亲藩,侵夺王坟府第,箝制言官,蔽塞朕聪,专权乱政”,本当剖棺戮尸,仅仅因为他多年效劳,姑且加恩宽免。他的弟弟和两个儿子被送到烟瘴地面充军。

——摘自黄仁宇《万历十五年》

思考:张居正的一生为何如此“跌宕起伏”?

张居正

(1525-1582)

首辅:明朝中后期,有的大学士权力很大,被比喻为宰相。

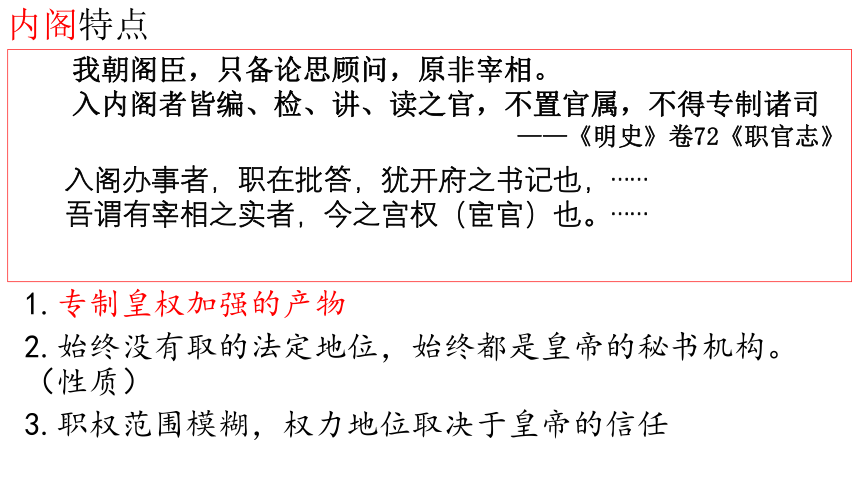

内阁特点

我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相。

入内阁者皆编、检、讲、读之官,不置官属,不得专制诸司

——《明史》卷72《职官志》

1.专制皇权加强的产物

2.始终没有取的法定地位,始终都是皇帝的秘书机构。 (性质)

3.职权范围模糊,权力地位取决于皇帝的信任

入阁办事者,职在批答,犹开府之书记也,……

吾谓有宰相之实者,今之宫权(宦官)也。……

宰相 明朝内阁

相同点

不同点 地位 (权力来源)

职权

对皇权的影响

宰相制和内阁制的异同

职责都是辅佐皇帝处理全国政务

法定的中央一级行政决策机构,制度赋权

始终不是中央一级正式的行政机构;皇帝的侍从、咨询机构;皇帝个人意愿信任

统领百官,参与决策

无决策权,不能正式统领百官

一定程度上制约皇权

不能制约皇权,

君主专制强化的产物

壹

3.强专制---设内阁

第一章:明朝那些事---政治体制变化

明太祖——侍从顾问

(奠基)

明成祖——参与机务

(确立)

明宣宗——票拟权

(成熟)

明神宗——批红权归内阁(全盛)

内阁

司礼监

皇帝

大臣

六部

1

2

“票拟”

“批红”

代为“批红”

3

壹

4.强专制----宦官专权

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

——《监阁共理与相权游离》

第一章:明朝那些事---政治体制变化

宦官魏忠贤

司礼监,是明朝内廷管理宦官与宫内事务的"十二监"之一,有提督、掌印、秉笔、随堂等太监。提督太监掌督理皇城内一切礼仪、刑名及管理当差、听事各役。司礼监还控制著东厂、西厂、锦衣卫等机构。其职则是掌管侍卫、缉捕、刑狱之事。

表现:

1、代行皇权——协助甚至代理皇帝批红

2、东厂、锦衣卫——对官民言行进行监视

壹

4.强专制----宦官专权

第一章:明朝那些事---政治体制变化

宦官魏忠贤

思考:宦官专权的原因有哪些?

1、根本原因:君主专制的进一步加强

2、直接原因:皇帝的信任,用宦官牵制内阁、大臣和地方大员

实质:君主专制的强化

壹

第一章:明朝那些事---政治体制变化

5.小结

皇帝

六部

(吏 户 礼 兵 刑 工)

设内阁(明成祖)

废丞相(明太祖)

司礼监(代为“批红”,

统领锦衣卫、东厂)

中央

地方

承宣布政使司

(民政,财政)

都指挥使司

(军事)

提刑按察使司

(监察、司法)

互不统辖,听令中央

郑和 下 西洋 时间

条件

概况

目的

影响

15世纪前期(1405—1433)

①国家统一,国力强盛②造船技术发达,航海技术先进

③统治者的支持

先后七次率领船队出海,访问了亚非30多个国家和地区,

最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

“耀兵异域,示中国富强”

积极方面:是世界历史上空前规模的远洋航行;

增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来。

消极方面:给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续

贰

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

1.官方——朝贡贸易(郑和下西洋)

朝贡贸易

朝贡贸易是中国古代王朝与边疆少数民族及外国经济联系的主要方式,及对方进贡土产,朝廷回赐对方需要的礼物,这是中国古代王朝特有的一种外交方式,其立足点是传统政治思想的中心大国的定位。

航海家 郑和 哥伦布 达·伽马

范围 亚非30多个国家 到达美洲 到达印度

时间 1405~1433年 1492~1504年 1497~1498年

次数 7次 4次 1次

人数 27800人 1000~1500人 160人

船数 大号宝船63艘 (共计百余艘) 17艘 4艘

(一说3艘)

船只 大小 长151.8米 宽61.6米 旗舰100吨,长24.5米,宽6米 120吨、100吨、50吨

范围更广

时间较早

次数较多

人数较多

船只较多

规模较大

思考:与新航路开辟相比,郑和下西洋体现了哪些特点?

西方一哥伦布之后,无数继起之哥伦布;

中国一郑和之后,再无郑和。

——梁启超

贰

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

2.民间—海禁政策

日本、安南(今越南)、暹罗(今泰国)等15国”限山隔水,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令”“禁濒海民不得私出海”“禁海民私通海外诸国”

寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

——《明太祖实录》

思考:实行海禁的原因?

经济:自然经济处于主导地位,重农抑商政策影响

政治:防止海内外敌对势力勾结,确保海疆的稳定

思想:传统儒家思想保守落后,海洋观念意识淡薄

贰

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

2.民间—海禁政策

思考:实行海禁的带来的影响?

正常贸易被中止,走私贸易盛行,在一定程度上加剧了东南沿海的倭患

(2020·山东潍坊一模·4)明朝为防沿海军阀余党与海盗滋扰,实行海禁。沿海人民生路被断,于是与倭寇连结为乱。政府遣戚继光等人平倭,同时逐渐放松对民间海外贸易限制,沿海形势逐渐稳定。材料表明当时

A.东南沿海的私商是倭寇主力 B.倭患隔断了中外商品贸易

C.政府失去对民间贸易的控制 D.政策转变促成倭患的解决

(2020·河北唐山高三4月六校联考·27)据史料记载,海禁下的明代走私现象远超前代,既有民间百姓的走私活动又有外交使节和沿海兵勇利用官方便利的走私行为,该现象说明

A.明朝手工业品受到海外青睐 B.利润丰厚令人们铤而走险

C.封建制度衰落腐败领域延伸 D.政策失当致商业行为变异

戚继光抗倭;隆庆开关

D

D

思考:怎样解决倭患问题?

隆庆元年(1567年), 当局宣布比较灵活的政策,取消海禁,允许人民下海前往西洋、东洋贸易。既然民间海上贸易合法化,所谓“倭患”也就烟消云散了。以此为契机,东南沿海的私人海上贸易进入了一个新阶段, 呈现出前所未有的繁荣景象。

——樊树志《国史十六讲》

贰

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

3、海疆危机

观看视频并结合课本,归纳明朝在东南海疆面临哪些外来势力的侵略?明政府采取了哪些化解行动?其结果如何

侵略势力 化解行动 结果

倭寇

葡萄牙

荷兰

多次挫败葡萄牙武力夺取的阴谋

派戚继光、俞大猷等抗倭;

逐渐放松对私人海外贸易的限制

肃清了东南沿海的倭寇,东

南沿海形势稳定下来

取得了澳门的居住权

多次击退荷兰

荷兰击败西班牙,独占台湾

叁

第三章:明朝那些事——边疆形势变化

按照时间线索梳理明清易代的历史进程

2.明清易代

16、17世纪之交,努尔哈赤逐渐统一女真各部

1616年,努尔哈赤称汗,国号大金,开始进攻明朝

1636年,皇太极称帝,改国号为大清

1644年,李自成攻占北京,明朝灭亡

1644年,清军入关,打败李自成,进占并迁都北京

吴三桂

海上交通与沿海形势——东南沿海

寸板不许下海……禁濒海民私通海外诸国。 ——朱元璋:《禁海令》

思考:明朝真的没有海外贸易吗?

1、郑和下西洋 (官方贸易)

(1)、概况

西洋:指现在文莱以西的东南亚、 印度洋及沿岸一带

1)时间:

2)次数:

3)地区:

15世纪前期(1405-1433)

七次

亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

寻找惠帝,解除对明成祖的帝位威胁

政治目的>经济目的

朝贡贸易

4)目的

(郑和) :“欲国家富强,不可置海洋于不顾,财富取之海洋,危险亦来自海上……一旦他国之君夺得南洋,华夏危矣。”

——《海外华人·序言》,新华出版社1982年版。

耀兵异域,示中国富强(宣扬国威)

加强对南洋地区的控制和影响

朝贡贸易

朝贡贸易是中国古代王朝与边疆少数民族及外国经济联系的主要方式,及对方进贡土产,朝廷回赐对方需要的礼物,这是中国古代王朝特有的一种外交方式,其立足点是传统政治思想的中心大国的定位。

(2)条件:

国家统一

政治稳定

政治:

经济:

科技:

主观:

经济繁荣

国力雄厚

造船技术的发达,指南针和火药为远洋航海提供安全保障

明成祖的支持;郑和团队高超的航海技术和大无畏精神

宝船大者长四十四丈四尺(合138米多),宽十八丈(和56米)。有九桅十二帆,“体势巍然,巨无与比,篷帆锚舵非二三百人莫能举动。”每艘船有三重罗盘,还启用了夜间航行定位技术—牵星术。

航海家 郑和 哥伦布 达·伽马

范围 亚非30多个国家 到达美洲 到达印度

时间 1405~1433年 1492~1504年 1497~1498年

次数 7次 4次 1次

人数 27800人 1000~1500人 160人

船数 大号宝船63艘 (共计百余艘) 17艘 4艘

(一说3艘)

船只 大小 长151.8米 宽61.6米 旗舰100吨,长24.5米,宽6米 120吨、100吨、50吨

思考:与新航路开辟相比,郑和下西洋体现了哪些特点?

从中国汉代张骞出使西域完成“凿空之旅”,到明代郑和七下西洋留下千古佳话……这些开拓事业之所以名垂青史,使用的不是战马和长矛,而是驼队和善意;依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。

——习近平“一带一路”高峰论坛开幕式主旨演讲

规模大

历时久 和平交往

航程远 政治优先

次数多

积极性

(1)世界领先:是世界历史上空前规模的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后的新航路开辟。

(2)加强了中国与亚非各国的友好往来和经济交流。

(3)传播了中华文明,宣誓了南海主权

(3)评价:

局限性

劳民伤财,朝贡贸易突出的政治目的不计经济效益,给明朝带来较大的财政负担,因此后来未能持续。

“倭居十三,而中国叛逆居十七”

——徐学聚《嘉靖东南平倭通录》

2.东南沿海的“倭患”

原因:

a、明朝前期,严厉禁止海外贸易。

b、东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

【倭寇】

13世纪到16世纪左右侵略朝鲜、中国沿海各地和南洋的日本海盗集团的泛称。

日本海盗

日本海盗+中国海商

明中期:海禁愈发严格

◎戚继光平倭

2.东南沿海的“倭患”

结果:

①明世宗:派戚继光、俞大猷等人平倭,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来。

◎戚继光平倭

②明穆宗:取消海禁。

合作探究:明朝实行海禁政策的原因

我国封建社会的经济基础为自给自足的小农经济,加之古人一直觉得中国是天朝,代表了文明和先进,其他国家则是蛮夷,于是朱元璋建立了一种国际秩序,也就是我国是宗主国,其他国家是藩属国,藩属国要定期给宗主国进贡,就是朝贡而非贸易。

根本原因:

直接原因:

心 理:

受自给自足的小农经济影响

倭患严重

中国封建统治者妄自尊大

戚公祠

浙江台州·临海古城

江南长城

戚继光

俞大猷

戚、俞二将连续重创倭寇,东南沿海的形势稳定下来,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制。(官方维护“朝贡”体制)

“封侯非我愿,但愿海波平。”

——戚继光

时间轴

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

中国

世界

资本主义萌芽出现

15C末16C初

新航路开辟

14、15C

14-17C

文艺复兴宗教改革

1640年

英国爆发

资产阶级革命

近代科学产生

形势发生巨大变化

封建专制空前强化

面临危机和挑战

36

明朝

废丞相

设内阁

设厂卫

专制专权

立

兴

衰

亡

永乐盛世

七下西洋

平定倭患

协和边疆

体制僵化

反应迟滞

圈地自萌

满族崛起

明清易代

新

的

轮

回

中国史纵向视野

未能突破原有框架

是局部修正与强化

【新轮回】

西方国家

地理大发现

资本原始积累

文艺复兴

人文主义

科学萌芽

◎澳门大三巴牌坊——西方文明进入中国的见证

◎《大员港市鸟瞰图》荷兰殖民时期的台湾

16C中期,葡萄牙人获得了濠镜澳租住权

荷兰和西班牙先后占据台湾岛的南部和北部

明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾

3.欧洲殖民者的侵略

澳门、台湾的相继丢失,这说明了什么?

中国缺乏海权意识

中国逐渐衰落和西方国家崛起

——15世纪中后期的“地理大发现”

三、内陆边疆与明清易代

1.明朝的边疆管理

乌思藏

特点:形式多样,因俗而治

明朝经略边疆的措施表(部分地区)

对象 措施

鞑靼 战争,筑长城,和议,互市

乌思藏 封授僧俗首领法王,设立行都指挥使司,任用藏族上层人士管理

女真 设奴儿干都司,封授女真各部首领

2、明清易代

努尔哈赤

皇太极

努尔哈赤逐渐统一女真各部

1600前后

时 间

努尔哈赤称汗,国号大金,进攻明朝

1616年

皇太极称帝,改国号为大清

1636年

李自成攻占北京,明朝灭亡

1644年

朕自登基十七年,虽朕薄德匪躬,上干天怒,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师。朕死,无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。

——明思宗朱由检

同年,清军入关

本课思维导图

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

明朝那些事

——从明朝建立到清军入关

课标解读

1.结合明朝政治体制的变化,从“历史解释”角度认识明朝时期封建专制的发展和制度创新。

2.结合明朝对西藏和东北的治理,从“时空观念”角度认识统一多民族国家的巩固和发展。

3.了解东南沿海的抗倭斗争和荷兰、西班牙殖民者侵占台湾等史实,从“家国情怀”角度认识中国社会面临的危机。

本课框架

第一章:明朝那些事——政治体制变化

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

第三章:明朝那些事——边疆形势变化

本课时间轴

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

朱元璋,明朝开国皇帝,为明太祖。字国瑞,小字重八,( 家族兄弟排第八,故名朱重八);濠州人。(今安徽凤阳)

明太祖朱元璋

在位时间(1368年-1398年)

出身布衣:朱元璋幼时贫穷,出生在一个贫苦农民的家庭,曾为地主放牛。

云游四方:至正四年(1344年)入皇觉寺为僧,后云游四方,增长见闻。

人物简介

平定天下:参加郭子兴领导的红巾军,反抗元朝。洪武元年(1368年)正月即皇帝位于应天府(今南京),国号大明,年号洪武。

同年秋攻占元大都(今北京),结束了元朝在全国的统治,其后平定西南、西北、辽东等地,最终统一全国。

壹

第一章:明朝那些事---政治体制变化

阅读教材,归纳明建立政权基本史实

1.建政权

时间:

建立者:

都城:

1368年—1644年

共计276年(十二帝)

应天府(南京)

15世纪前期迁都北京

明朝疆域 1433年

朱元璋(明太祖)

洪武大帝

壹

2.强专制----废丞相制度

1380年,明太祖诛杀胡惟庸同时下令废除中书省和丞相,六部直接对皇帝负责。

思考:朱元璋为何对废丞相一事态度坚决?

第一章:明朝那些事---政治体制变化

自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,“以后嗣君并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉頏,不敢相压。事皆朝庭总之,所以稳当。

——《皇明祖训》

明朝政治制度的变化

思考:明朝中央机构最大的变化体现在哪儿?

朱元璋废宰相制度

明初中央机构(1380年前)

皇帝

中书省:丞相

吏

户

礼

兵

刑

工

皇帝

地方

布政司

民政、财政

都指挥使司

军政

按察司

监察、司法

吏

户

礼

兵

刑

工

壹

2.强专制----废丞相制度

思考:废丞相原因?

第一章:明朝那些事---政治体制变化

材料一:以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,将犯人凌迟,全家处死。

——《皇明祖训》

材料二:自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。

——《皇明祖训》

1.根本原因:封建君主专制统治的发展。

2.朱元璋吸取历代宰相专权乱政的教训,巩固统治的需要

材料三: (胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。 ——《明史·胡惟庸传》

3、直接原因:明初丞相位高权重威胁皇权

壹

3.强专制---设内阁

加强皇权;皇帝政务繁多,身心疲惫。

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

——明太祖·朱元璋

思考:废除宰相制度带来了什么影响?

第一章:明朝那些事---政治体制变化

思考:皇帝采取什么措施来解决这个问题?

设内阁

太祖

成祖

宣宗

神宗

Y(政治地位上升情况)

O

X(时期)

侍从顾问

顾问,参与机密事务决策

票拟权

“部权尽归内阁”

明内阁政治地位演变图

万历即位以后的第一个十年,即从1572年到1582年,为本朝百事转苏、欣欣向荣的十年。……这就怪不得张先生偶感腹疼,皇帝要亲手调制椒汤面给先生食用。

1577年秋,张居正父亲去世,“皇帝以半恳请半命令的语气要求张先生在职居丧”,但是遭到官员们的反对,皇帝降下敕书,“参奏张居正的人假借忠孝之名掩盖一个大逆不道的目的,即欺负联躬年幼,安图赶走辅弼,使联躬孤立无援而得遂其私”。

张居正死后两年再被抄没家财,在抄家四个月之后,即1584年阳历9月,才正式宣布了总结性的罪状:“诬蔑亲藩,侵夺王坟府第,箝制言官,蔽塞朕聪,专权乱政”,本当剖棺戮尸,仅仅因为他多年效劳,姑且加恩宽免。他的弟弟和两个儿子被送到烟瘴地面充军。

——摘自黄仁宇《万历十五年》

思考:张居正的一生为何如此“跌宕起伏”?

张居正

(1525-1582)

首辅:明朝中后期,有的大学士权力很大,被比喻为宰相。

内阁特点

我朝阁臣,只备论思顾问,原非宰相。

入内阁者皆编、检、讲、读之官,不置官属,不得专制诸司

——《明史》卷72《职官志》

1.专制皇权加强的产物

2.始终没有取的法定地位,始终都是皇帝的秘书机构。 (性质)

3.职权范围模糊,权力地位取决于皇帝的信任

入阁办事者,职在批答,犹开府之书记也,……

吾谓有宰相之实者,今之宫权(宦官)也。……

宰相 明朝内阁

相同点

不同点 地位 (权力来源)

职权

对皇权的影响

宰相制和内阁制的异同

职责都是辅佐皇帝处理全国政务

法定的中央一级行政决策机构,制度赋权

始终不是中央一级正式的行政机构;皇帝的侍从、咨询机构;皇帝个人意愿信任

统领百官,参与决策

无决策权,不能正式统领百官

一定程度上制约皇权

不能制约皇权,

君主专制强化的产物

壹

3.强专制---设内阁

第一章:明朝那些事---政治体制变化

明太祖——侍从顾问

(奠基)

明成祖——参与机务

(确立)

明宣宗——票拟权

(成熟)

明神宗——批红权归内阁(全盛)

内阁

司礼监

皇帝

大臣

六部

1

2

“票拟”

“批红”

代为“批红”

3

壹

4.强专制----宦官专权

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

——《监阁共理与相权游离》

第一章:明朝那些事---政治体制变化

宦官魏忠贤

司礼监,是明朝内廷管理宦官与宫内事务的"十二监"之一,有提督、掌印、秉笔、随堂等太监。提督太监掌督理皇城内一切礼仪、刑名及管理当差、听事各役。司礼监还控制著东厂、西厂、锦衣卫等机构。其职则是掌管侍卫、缉捕、刑狱之事。

表现:

1、代行皇权——协助甚至代理皇帝批红

2、东厂、锦衣卫——对官民言行进行监视

壹

4.强专制----宦官专权

第一章:明朝那些事---政治体制变化

宦官魏忠贤

思考:宦官专权的原因有哪些?

1、根本原因:君主专制的进一步加强

2、直接原因:皇帝的信任,用宦官牵制内阁、大臣和地方大员

实质:君主专制的强化

壹

第一章:明朝那些事---政治体制变化

5.小结

皇帝

六部

(吏 户 礼 兵 刑 工)

设内阁(明成祖)

废丞相(明太祖)

司礼监(代为“批红”,

统领锦衣卫、东厂)

中央

地方

承宣布政使司

(民政,财政)

都指挥使司

(军事)

提刑按察使司

(监察、司法)

互不统辖,听令中央

郑和 下 西洋 时间

条件

概况

目的

影响

15世纪前期(1405—1433)

①国家统一,国力强盛②造船技术发达,航海技术先进

③统治者的支持

先后七次率领船队出海,访问了亚非30多个国家和地区,

最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

“耀兵异域,示中国富强”

积极方面:是世界历史上空前规模的远洋航行;

增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来。

消极方面:给明朝带来较大的财政负担,后来未能持续

贰

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

1.官方——朝贡贸易(郑和下西洋)

朝贡贸易

朝贡贸易是中国古代王朝与边疆少数民族及外国经济联系的主要方式,及对方进贡土产,朝廷回赐对方需要的礼物,这是中国古代王朝特有的一种外交方式,其立足点是传统政治思想的中心大国的定位。

航海家 郑和 哥伦布 达·伽马

范围 亚非30多个国家 到达美洲 到达印度

时间 1405~1433年 1492~1504年 1497~1498年

次数 7次 4次 1次

人数 27800人 1000~1500人 160人

船数 大号宝船63艘 (共计百余艘) 17艘 4艘

(一说3艘)

船只 大小 长151.8米 宽61.6米 旗舰100吨,长24.5米,宽6米 120吨、100吨、50吨

范围更广

时间较早

次数较多

人数较多

船只较多

规模较大

思考:与新航路开辟相比,郑和下西洋体现了哪些特点?

西方一哥伦布之后,无数继起之哥伦布;

中国一郑和之后,再无郑和。

——梁启超

贰

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

2.民间—海禁政策

日本、安南(今越南)、暹罗(今泰国)等15国”限山隔水,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令”“禁濒海民不得私出海”“禁海民私通海外诸国”

寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

——《明太祖实录》

思考:实行海禁的原因?

经济:自然经济处于主导地位,重农抑商政策影响

政治:防止海内外敌对势力勾结,确保海疆的稳定

思想:传统儒家思想保守落后,海洋观念意识淡薄

贰

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

2.民间—海禁政策

思考:实行海禁的带来的影响?

正常贸易被中止,走私贸易盛行,在一定程度上加剧了东南沿海的倭患

(2020·山东潍坊一模·4)明朝为防沿海军阀余党与海盗滋扰,实行海禁。沿海人民生路被断,于是与倭寇连结为乱。政府遣戚继光等人平倭,同时逐渐放松对民间海外贸易限制,沿海形势逐渐稳定。材料表明当时

A.东南沿海的私商是倭寇主力 B.倭患隔断了中外商品贸易

C.政府失去对民间贸易的控制 D.政策转变促成倭患的解决

(2020·河北唐山高三4月六校联考·27)据史料记载,海禁下的明代走私现象远超前代,既有民间百姓的走私活动又有外交使节和沿海兵勇利用官方便利的走私行为,该现象说明

A.明朝手工业品受到海外青睐 B.利润丰厚令人们铤而走险

C.封建制度衰落腐败领域延伸 D.政策失当致商业行为变异

戚继光抗倭;隆庆开关

D

D

思考:怎样解决倭患问题?

隆庆元年(1567年), 当局宣布比较灵活的政策,取消海禁,允许人民下海前往西洋、东洋贸易。既然民间海上贸易合法化,所谓“倭患”也就烟消云散了。以此为契机,东南沿海的私人海上贸易进入了一个新阶段, 呈现出前所未有的繁荣景象。

——樊树志《国史十六讲》

贰

第二章:明朝那些事——沿海政策变化

3、海疆危机

观看视频并结合课本,归纳明朝在东南海疆面临哪些外来势力的侵略?明政府采取了哪些化解行动?其结果如何

侵略势力 化解行动 结果

倭寇

葡萄牙

荷兰

多次挫败葡萄牙武力夺取的阴谋

派戚继光、俞大猷等抗倭;

逐渐放松对私人海外贸易的限制

肃清了东南沿海的倭寇,东

南沿海形势稳定下来

取得了澳门的居住权

多次击退荷兰

荷兰击败西班牙,独占台湾

叁

第三章:明朝那些事——边疆形势变化

按照时间线索梳理明清易代的历史进程

2.明清易代

16、17世纪之交,努尔哈赤逐渐统一女真各部

1616年,努尔哈赤称汗,国号大金,开始进攻明朝

1636年,皇太极称帝,改国号为大清

1644年,李自成攻占北京,明朝灭亡

1644年,清军入关,打败李自成,进占并迁都北京

吴三桂

海上交通与沿海形势——东南沿海

寸板不许下海……禁濒海民私通海外诸国。 ——朱元璋:《禁海令》

思考:明朝真的没有海外贸易吗?

1、郑和下西洋 (官方贸易)

(1)、概况

西洋:指现在文莱以西的东南亚、 印度洋及沿岸一带

1)时间:

2)次数:

3)地区:

15世纪前期(1405-1433)

七次

亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

寻找惠帝,解除对明成祖的帝位威胁

政治目的>经济目的

朝贡贸易

4)目的

(郑和) :“欲国家富强,不可置海洋于不顾,财富取之海洋,危险亦来自海上……一旦他国之君夺得南洋,华夏危矣。”

——《海外华人·序言》,新华出版社1982年版。

耀兵异域,示中国富强(宣扬国威)

加强对南洋地区的控制和影响

朝贡贸易

朝贡贸易是中国古代王朝与边疆少数民族及外国经济联系的主要方式,及对方进贡土产,朝廷回赐对方需要的礼物,这是中国古代王朝特有的一种外交方式,其立足点是传统政治思想的中心大国的定位。

(2)条件:

国家统一

政治稳定

政治:

经济:

科技:

主观:

经济繁荣

国力雄厚

造船技术的发达,指南针和火药为远洋航海提供安全保障

明成祖的支持;郑和团队高超的航海技术和大无畏精神

宝船大者长四十四丈四尺(合138米多),宽十八丈(和56米)。有九桅十二帆,“体势巍然,巨无与比,篷帆锚舵非二三百人莫能举动。”每艘船有三重罗盘,还启用了夜间航行定位技术—牵星术。

航海家 郑和 哥伦布 达·伽马

范围 亚非30多个国家 到达美洲 到达印度

时间 1405~1433年 1492~1504年 1497~1498年

次数 7次 4次 1次

人数 27800人 1000~1500人 160人

船数 大号宝船63艘 (共计百余艘) 17艘 4艘

(一说3艘)

船只 大小 长151.8米 宽61.6米 旗舰100吨,长24.5米,宽6米 120吨、100吨、50吨

思考:与新航路开辟相比,郑和下西洋体现了哪些特点?

从中国汉代张骞出使西域完成“凿空之旅”,到明代郑和七下西洋留下千古佳话……这些开拓事业之所以名垂青史,使用的不是战马和长矛,而是驼队和善意;依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。

——习近平“一带一路”高峰论坛开幕式主旨演讲

规模大

历时久 和平交往

航程远 政治优先

次数多

积极性

(1)世界领先:是世界历史上空前规模的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后的新航路开辟。

(2)加强了中国与亚非各国的友好往来和经济交流。

(3)传播了中华文明,宣誓了南海主权

(3)评价:

局限性

劳民伤财,朝贡贸易突出的政治目的不计经济效益,给明朝带来较大的财政负担,因此后来未能持续。

“倭居十三,而中国叛逆居十七”

——徐学聚《嘉靖东南平倭通录》

2.东南沿海的“倭患”

原因:

a、明朝前期,严厉禁止海外贸易。

b、东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。

【倭寇】

13世纪到16世纪左右侵略朝鲜、中国沿海各地和南洋的日本海盗集团的泛称。

日本海盗

日本海盗+中国海商

明中期:海禁愈发严格

◎戚继光平倭

2.东南沿海的“倭患”

结果:

①明世宗:派戚继光、俞大猷等人平倭,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来。

◎戚继光平倭

②明穆宗:取消海禁。

合作探究:明朝实行海禁政策的原因

我国封建社会的经济基础为自给自足的小农经济,加之古人一直觉得中国是天朝,代表了文明和先进,其他国家则是蛮夷,于是朱元璋建立了一种国际秩序,也就是我国是宗主国,其他国家是藩属国,藩属国要定期给宗主国进贡,就是朝贡而非贸易。

根本原因:

直接原因:

心 理:

受自给自足的小农经济影响

倭患严重

中国封建统治者妄自尊大

戚公祠

浙江台州·临海古城

江南长城

戚继光

俞大猷

戚、俞二将连续重创倭寇,东南沿海的形势稳定下来,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制。(官方维护“朝贡”体制)

“封侯非我愿,但愿海波平。”

——戚继光

时间轴

1351年

1368年

15C前期

16C中期

1571年

1616年

1636年

1644年

元末农民起义

明朝建立元朝灭亡

郑和

下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙占澳门

俺答汗

议和

努尔哈赤建后金

皇太极改国号为清

明朝灭亡

清军入关

中国

世界

资本主义萌芽出现

15C末16C初

新航路开辟

14、15C

14-17C

文艺复兴宗教改革

1640年

英国爆发

资产阶级革命

近代科学产生

形势发生巨大变化

封建专制空前强化

面临危机和挑战

36

明朝

废丞相

设内阁

设厂卫

专制专权

立

兴

衰

亡

永乐盛世

七下西洋

平定倭患

协和边疆

体制僵化

反应迟滞

圈地自萌

满族崛起

明清易代

新

的

轮

回

中国史纵向视野

未能突破原有框架

是局部修正与强化

【新轮回】

西方国家

地理大发现

资本原始积累

文艺复兴

人文主义

科学萌芽

◎澳门大三巴牌坊——西方文明进入中国的见证

◎《大员港市鸟瞰图》荷兰殖民时期的台湾

16C中期,葡萄牙人获得了濠镜澳租住权

荷兰和西班牙先后占据台湾岛的南部和北部

明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾

3.欧洲殖民者的侵略

澳门、台湾的相继丢失,这说明了什么?

中国缺乏海权意识

中国逐渐衰落和西方国家崛起

——15世纪中后期的“地理大发现”

三、内陆边疆与明清易代

1.明朝的边疆管理

乌思藏

特点:形式多样,因俗而治

明朝经略边疆的措施表(部分地区)

对象 措施

鞑靼 战争,筑长城,和议,互市

乌思藏 封授僧俗首领法王,设立行都指挥使司,任用藏族上层人士管理

女真 设奴儿干都司,封授女真各部首领

2、明清易代

努尔哈赤

皇太极

努尔哈赤逐渐统一女真各部

1600前后

时 间

努尔哈赤称汗,国号大金,进攻明朝

1616年

皇太极称帝,改国号为大清

1636年

李自成攻占北京,明朝灭亡

1644年

朕自登基十七年,虽朕薄德匪躬,上干天怒,然皆诸臣误朕,致逆贼直逼京师。朕死,无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。

——明思宗朱由检

同年,清军入关

本课思维导图

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进