认识三角形(1)教学设计[下学期]

图片预览

文档简介

认识三角形(一)

(北师大版七年级数学下册第五章第一节第一课时)

梧州十中 潘嫣妍

一、教学目标设计:

1、认知目标:(1)三角形的定义及表示方法

(2)三角形三边之间的关系

2、能力目标:(1)通过观察,操作,想象,推理,交流等活动发展学生的空间观念 ,推理能力和有条理的表达能力。

(2)结合具体实例,进一步认识三角形的概念及其基本要素,掌握三角形三边的关系。

(3)会判断三条线段是否能构成三角形。

3、情感目标:联系学生的生活环境,创设情景,使学生通过观察,操作,交流,归纳获得必需的数学知识,激发学生的学习兴趣。

二、教学内容:三角形的定义及表示方法,三角形三边之间的关系。

教学重点:三角形三边之间的关系。

教学难点:如何正确运用性质解决有关的实际问题。

相应对策:充分运用多媒体教学手段,设置问题,探索讨论,例题讲解,课后小结直至布置作业,突出主线,层层深入,逐一突破重难点。

三、教学对象分析:三角形是学生在小学时就已熟悉的图形,学生通过观察现实世界的三角形模型,从而学习三角形的有关概念,接着就可以学习用符号来表示三角形,下一步就要通过探索,测量来得出三角形三边的关系,但学生在解答具体问题的时候会搞不清楚一些边大于小于的关系,所以在教学时着重帮助学生通过直观情景观察和自己动手实验,从自己的实践中加深对三边关系的理解。

四、教学策略和教学设计:根据本节课的教学目标,教材内容以及学生的认识特点,教学上采用以引导发现法为主,并以讨论法,演示法相结合,设计“自学,探究,归纳”的教学方法,主要是帮助学生通过直观情景观察和自己动手实验,从自己的实践中获取知识,并通过讨论来深化对知识的理解。

五、教学媒体设计:本节课一路贯穿多媒体辅助教学,一方面能够直观生动地反映三角形的有关图形,增加课堂的容量,同时有利于突出重点,分散难点,增强教学条理性,形象性,更好地提高课堂效率。

六、教学过程设计与分析

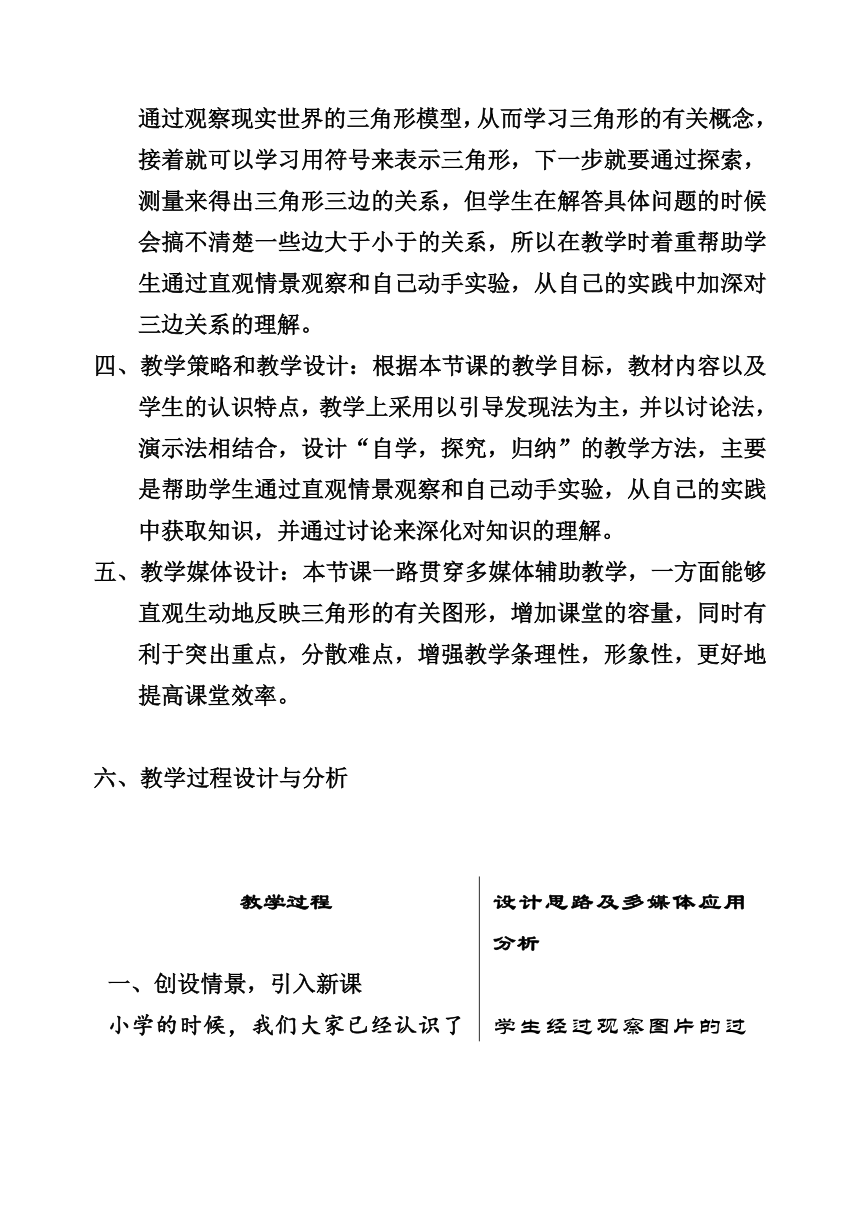

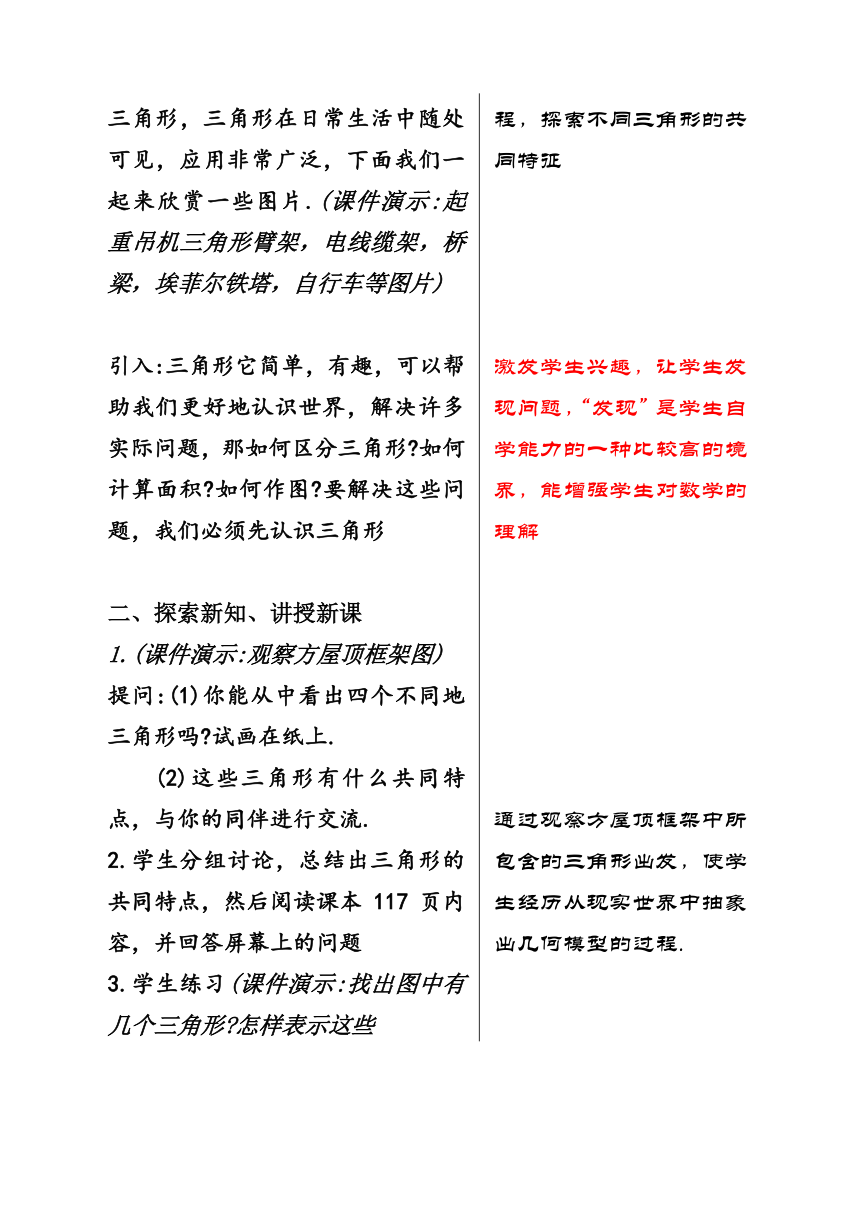

教学过程一、创设情景,引入新课小学的时候,我们大家已经认识了三角形,三角形在日常生活中随处可见,应用非常广泛,下面我们一起来欣赏一些图片.(课件演示:起重吊机三角形臂架,电线缆架,桥梁,埃菲尔铁塔,自行车等图片)引入:三角形它简单,有趣,可以帮助我们更好地认识世界,解决许多实际问题,那如何区分三角形 如何计算面积 如何作图 要解决这些问题,我们必须先认识三角形二、探索新知、讲授新课1.(课件演示:观察方屋顶框架图)提问:(1)你能从中看出四个不同地三角形吗 试画在纸上. (2)这些三角形有什么共同特点,与你的同伴进行交流.2.学生分组讨论,总结出三角形的共同特点,然后阅读课本117页内容,并回答屏幕上的问题3.学生练习(课件演示:找出图中有几个三角形 怎样表示这些三角形 ) 4.(课件演示):在A点的小狗,为了尽快吃到B点的香肠它选择A----B路线,而不选择A---C----B路线,为什么?C 狗A B 香肠让学生讨论后回答问题,总结出三边的不等关系 结论一:三角形任意两边之和大于第三边.5.提问: 三角形任意两边之和大于第三边,那么三角形任意两边之差与第三边有何关系呢 做一做:(课件演示:分别量出下面三个三角形的三边长度,并填入空格内)让学生动手实践后,得到结论二:三角形任意两边之差小于第三边. 三.尝试练习,体验成功 1.(课件演示):练习(一)(二)(三) 分学习小组讨论,得出结果 2.(课件演示:姚明打球的两幅图,提问:有人说他一步能走三米,你相信吗 )由学生讨论回答:不可能四.讲解例题,巩固新知 书本例题1:有两根长度分别为5cm和8cm的木棒用长度为2cm的木棒与他们能摆成三角形吗 为什么 用长度为13cm的木棒呢 鼓励学生进行充分讨论.五.竞赛练习,比比谁的反应快! 1.下列每组数分别是三条线段的长度,用他们能摆成三角形吗 (1)3cm,4cm,5cm (2)3cm,12cm,8cm(3)9cm,6cm,15cm (4)6cm,6cm,6cm(5) 5.5cm,7.5cm,2.5cm (6) 100cm,200cm,300cm 能组成三角形的是 不能组成三角形的是 2.用两根长度分别为4cm和7cm的木棒 (1) 用长度为2cm的木棒能与他们组成三角形吗 为什么 (2) 用11cm的木棒呢 (3) 如果第三边是正整数,那么第三边可能是哪几个数 六.练一练,抢答题1,2,3七.课后思考题:在▲ABC中,AB=7,BC=3,并且AC为奇数,那么▲ABC的周长是多少 八.反思与回顾 本节课的学习你有什么收获 三角形的概念三角形的三要素三角形的表示方法三角形三边的关系 九.作业:P119习题5.1 1.2 设计思路及多媒体应用分析学生经过观察图片的过程,探索不同三角形的共同特征激发学生兴趣,让学生发现问题,“发现”是学生自学能力的一种比较高的境界,能增强学生对数学的理解通过观察方屋顶框架中所包含的三角形出发,使学生经历从现实世界中抽象出几何模型的过程.即学即用,学生完成练习后,展示几位学生练习,注意纠正错误的表示方法和讲解字母顺序不相同的表示方法.课例简单有趣而且容易理解,使学生通过观察实践总结出规律,同时注意提醒学生”任意”二字.点击鼠标,小狗会沿着AB路线去吃香肠.学生通过测量、比较、计算直观地得出结论.学生通过做练习题,体会三角形三边关系结论的实际应用.让学生用所学的知识解释”一步能走三米”这种说法得错误原因.先点击出现图片,再击出问题,最后点击出现”不可能”学生可以借助实物操作进行体会.教会学生理解题目技巧”比较较小的两边和与最长边的大小即可”.屏幕显示出第三小问的解答过程,强调这一类型的关键是”两边之差<第三边<两边之差”使学生灵活运用所学知识,加深对知识的理解变式练习,深化思维

七.练习设计:分为课堂练习,竞赛练习,课后思考题,课后作业四部分.

(一)课堂练习:

1、判断下列三条线段是否能构成三角形 画画看

(1). 2cm,3cm,4cm (2). 2cm,3cm,5cm

(3). 2cm,3cm,2cm (4). 2cm,3cm,1cm

2、根据上面的判断思考下面的问题:

1.什么样长度的三条线段不能组成三角形

2.什么样长度的三条线段可以组成三角形

3.三角形的三条边之间有什么关系

3、有人说”较小的两段之和大于第三段的三条线段能组成三角形.”你认为这种说法对吗 为什么

(二)竞赛练习(具体见教学过程之五)

(三)练一练:抢答题

1.三条线段的长度分别为:

(1) 3,8,10 (2) 5,2,7 (3) 5,5,11 (4) 13,12,20

能组成三角形的有( )组.

2.如图,有A,B,C,D四个村庄,打算公用一个水厂,若要使用的水管最节约,水厂应过村庄的什么地方

3.有3,5,7,10的四根彩色线形木条,要摆出一个三角形,有( )种摆法.

A.1 B.2 C.3 D.4

(四)课后思考题:在▲ABC中,AB=7,BC=3,并且AC为奇数,那么▲ABC的周长为 .

(五)课后作业:P119习题5.1 1.2

八、教学反思

三角形是最简单的多边形,学生对三角形已有一定的感性认识,因为在生活中他们经常会接触到。我在教学中贯彻让学生经历知识的形成过程为原则,整个教学过程始终围绕教学目标展开,力求做到层次清楚,环节紧凑,并注意引导学生通过观察、实验和操作,突出体现了学生对知识的获取和能力的培养。

通过学生动手摆拼,体现三角形的形成,并通过演示,初步理解三角形三边关系的内涵,接着安排练习,从正、反两方面进一步加深对三角形意义的理解。 然后进行综合练习进一步培养学生运用新知识解决问题的能力。判断、选择练习由浅入深,并注意从不同角度来强化知识,最后的练习激发学生运用数学知识解决实际问题的兴趣,学生参与的积极性非常高,因此将课堂教学推向了高潮。

F

ssssAAAAAAAAAAAAAAffff

A

G

E

D

C

B

A ·

D 。·

B ·

·C

(北师大版七年级数学下册第五章第一节第一课时)

梧州十中 潘嫣妍

一、教学目标设计:

1、认知目标:(1)三角形的定义及表示方法

(2)三角形三边之间的关系

2、能力目标:(1)通过观察,操作,想象,推理,交流等活动发展学生的空间观念 ,推理能力和有条理的表达能力。

(2)结合具体实例,进一步认识三角形的概念及其基本要素,掌握三角形三边的关系。

(3)会判断三条线段是否能构成三角形。

3、情感目标:联系学生的生活环境,创设情景,使学生通过观察,操作,交流,归纳获得必需的数学知识,激发学生的学习兴趣。

二、教学内容:三角形的定义及表示方法,三角形三边之间的关系。

教学重点:三角形三边之间的关系。

教学难点:如何正确运用性质解决有关的实际问题。

相应对策:充分运用多媒体教学手段,设置问题,探索讨论,例题讲解,课后小结直至布置作业,突出主线,层层深入,逐一突破重难点。

三、教学对象分析:三角形是学生在小学时就已熟悉的图形,学生通过观察现实世界的三角形模型,从而学习三角形的有关概念,接着就可以学习用符号来表示三角形,下一步就要通过探索,测量来得出三角形三边的关系,但学生在解答具体问题的时候会搞不清楚一些边大于小于的关系,所以在教学时着重帮助学生通过直观情景观察和自己动手实验,从自己的实践中加深对三边关系的理解。

四、教学策略和教学设计:根据本节课的教学目标,教材内容以及学生的认识特点,教学上采用以引导发现法为主,并以讨论法,演示法相结合,设计“自学,探究,归纳”的教学方法,主要是帮助学生通过直观情景观察和自己动手实验,从自己的实践中获取知识,并通过讨论来深化对知识的理解。

五、教学媒体设计:本节课一路贯穿多媒体辅助教学,一方面能够直观生动地反映三角形的有关图形,增加课堂的容量,同时有利于突出重点,分散难点,增强教学条理性,形象性,更好地提高课堂效率。

六、教学过程设计与分析

教学过程一、创设情景,引入新课小学的时候,我们大家已经认识了三角形,三角形在日常生活中随处可见,应用非常广泛,下面我们一起来欣赏一些图片.(课件演示:起重吊机三角形臂架,电线缆架,桥梁,埃菲尔铁塔,自行车等图片)引入:三角形它简单,有趣,可以帮助我们更好地认识世界,解决许多实际问题,那如何区分三角形 如何计算面积 如何作图 要解决这些问题,我们必须先认识三角形二、探索新知、讲授新课1.(课件演示:观察方屋顶框架图)提问:(1)你能从中看出四个不同地三角形吗 试画在纸上. (2)这些三角形有什么共同特点,与你的同伴进行交流.2.学生分组讨论,总结出三角形的共同特点,然后阅读课本117页内容,并回答屏幕上的问题3.学生练习(课件演示:找出图中有几个三角形 怎样表示这些三角形 ) 4.(课件演示):在A点的小狗,为了尽快吃到B点的香肠它选择A----B路线,而不选择A---C----B路线,为什么?C 狗A B 香肠让学生讨论后回答问题,总结出三边的不等关系 结论一:三角形任意两边之和大于第三边.5.提问: 三角形任意两边之和大于第三边,那么三角形任意两边之差与第三边有何关系呢 做一做:(课件演示:分别量出下面三个三角形的三边长度,并填入空格内)让学生动手实践后,得到结论二:三角形任意两边之差小于第三边. 三.尝试练习,体验成功 1.(课件演示):练习(一)(二)(三) 分学习小组讨论,得出结果 2.(课件演示:姚明打球的两幅图,提问:有人说他一步能走三米,你相信吗 )由学生讨论回答:不可能四.讲解例题,巩固新知 书本例题1:有两根长度分别为5cm和8cm的木棒用长度为2cm的木棒与他们能摆成三角形吗 为什么 用长度为13cm的木棒呢 鼓励学生进行充分讨论.五.竞赛练习,比比谁的反应快! 1.下列每组数分别是三条线段的长度,用他们能摆成三角形吗 (1)3cm,4cm,5cm (2)3cm,12cm,8cm(3)9cm,6cm,15cm (4)6cm,6cm,6cm(5) 5.5cm,7.5cm,2.5cm (6) 100cm,200cm,300cm 能组成三角形的是 不能组成三角形的是 2.用两根长度分别为4cm和7cm的木棒 (1) 用长度为2cm的木棒能与他们组成三角形吗 为什么 (2) 用11cm的木棒呢 (3) 如果第三边是正整数,那么第三边可能是哪几个数 六.练一练,抢答题1,2,3七.课后思考题:在▲ABC中,AB=7,BC=3,并且AC为奇数,那么▲ABC的周长是多少 八.反思与回顾 本节课的学习你有什么收获 三角形的概念三角形的三要素三角形的表示方法三角形三边的关系 九.作业:P119习题5.1 1.2 设计思路及多媒体应用分析学生经过观察图片的过程,探索不同三角形的共同特征激发学生兴趣,让学生发现问题,“发现”是学生自学能力的一种比较高的境界,能增强学生对数学的理解通过观察方屋顶框架中所包含的三角形出发,使学生经历从现实世界中抽象出几何模型的过程.即学即用,学生完成练习后,展示几位学生练习,注意纠正错误的表示方法和讲解字母顺序不相同的表示方法.课例简单有趣而且容易理解,使学生通过观察实践总结出规律,同时注意提醒学生”任意”二字.点击鼠标,小狗会沿着AB路线去吃香肠.学生通过测量、比较、计算直观地得出结论.学生通过做练习题,体会三角形三边关系结论的实际应用.让学生用所学的知识解释”一步能走三米”这种说法得错误原因.先点击出现图片,再击出问题,最后点击出现”不可能”学生可以借助实物操作进行体会.教会学生理解题目技巧”比较较小的两边和与最长边的大小即可”.屏幕显示出第三小问的解答过程,强调这一类型的关键是”两边之差<第三边<两边之差”使学生灵活运用所学知识,加深对知识的理解变式练习,深化思维

七.练习设计:分为课堂练习,竞赛练习,课后思考题,课后作业四部分.

(一)课堂练习:

1、判断下列三条线段是否能构成三角形 画画看

(1). 2cm,3cm,4cm (2). 2cm,3cm,5cm

(3). 2cm,3cm,2cm (4). 2cm,3cm,1cm

2、根据上面的判断思考下面的问题:

1.什么样长度的三条线段不能组成三角形

2.什么样长度的三条线段可以组成三角形

3.三角形的三条边之间有什么关系

3、有人说”较小的两段之和大于第三段的三条线段能组成三角形.”你认为这种说法对吗 为什么

(二)竞赛练习(具体见教学过程之五)

(三)练一练:抢答题

1.三条线段的长度分别为:

(1) 3,8,10 (2) 5,2,7 (3) 5,5,11 (4) 13,12,20

能组成三角形的有( )组.

2.如图,有A,B,C,D四个村庄,打算公用一个水厂,若要使用的水管最节约,水厂应过村庄的什么地方

3.有3,5,7,10的四根彩色线形木条,要摆出一个三角形,有( )种摆法.

A.1 B.2 C.3 D.4

(四)课后思考题:在▲ABC中,AB=7,BC=3,并且AC为奇数,那么▲ABC的周长为 .

(五)课后作业:P119习题5.1 1.2

八、教学反思

三角形是最简单的多边形,学生对三角形已有一定的感性认识,因为在生活中他们经常会接触到。我在教学中贯彻让学生经历知识的形成过程为原则,整个教学过程始终围绕教学目标展开,力求做到层次清楚,环节紧凑,并注意引导学生通过观察、实验和操作,突出体现了学生对知识的获取和能力的培养。

通过学生动手摆拼,体现三角形的形成,并通过演示,初步理解三角形三边关系的内涵,接着安排练习,从正、反两方面进一步加深对三角形意义的理解。 然后进行综合练习进一步培养学生运用新知识解决问题的能力。判断、选择练习由浅入深,并注意从不同角度来强化知识,最后的练习激发学生运用数学知识解决实际问题的兴趣,学生参与的积极性非常高,因此将课堂教学推向了高潮。

F

ssssAAAAAAAAAAAAAAffff

A

G

E

D

C

B

A ·

D 。·

B ·

·C

同课章节目录

- 第一章 整式的乘除

- 1 同底数幂的乘法

- 2 幂的乘方与积的乘方

- 3 同底数幂的除法

- 4 整式的乘法

- 5 平方差公式

- 6 完全平方公式

- 7 整式的除法

- 第二章 相交线与平行线

- 1 两条直线的位置关系

- 2 探索直线平行的条件

- 3 平行线的性质

- 4 用尺规作角

- 第三章 变量之间的关系

- 1 用表格表示的变量间关系

- 2 用关系式表示的变量间关系

- 3 用图象表示的变量间关系

- 第四章 三角形

- 1 认识三角形

- 2 图形的全等

- 3 探索三角形全等的条件

- 4 用尺规作三角形

- 5 利用三角形全等测距离

- 第五章 生活中的轴对称

- 1 轴对称现象

- 2 探索轴对称的性质

- 3 简单的轴对称图形

- 4 利用轴对称进行设计

- 第六章 概率初步

- 1 感受可能性

- 2 频率的稳定性

- 3 等可能事件的概率