高中历史统编版选择性必修一第13课 当代中国的民族政策 课件(共79张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版选择性必修一第13课 当代中国的民族政策 课件(共79张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 56.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-16 08:38:58 | ||

图片预览

文档简介

(共79张PPT)

不忘初心 牢记使命

分析我国民族区域自治制度形成的基本历程及原因。

梳理现代中国在不同时期的民族政策 。

认识现代民族政策的伟大意义。

本课重点

壹

重要名词

《陕甘宁边区施政纲领》、《中华人民共和国民族区域自治法》、“三个离不开”

贰

课程标准

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义

1

民族区域自治制度的建立

2

民族区域自治制度的发展

3

十八大以来民族区域自治制度的完善

目 录

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义

课程标准

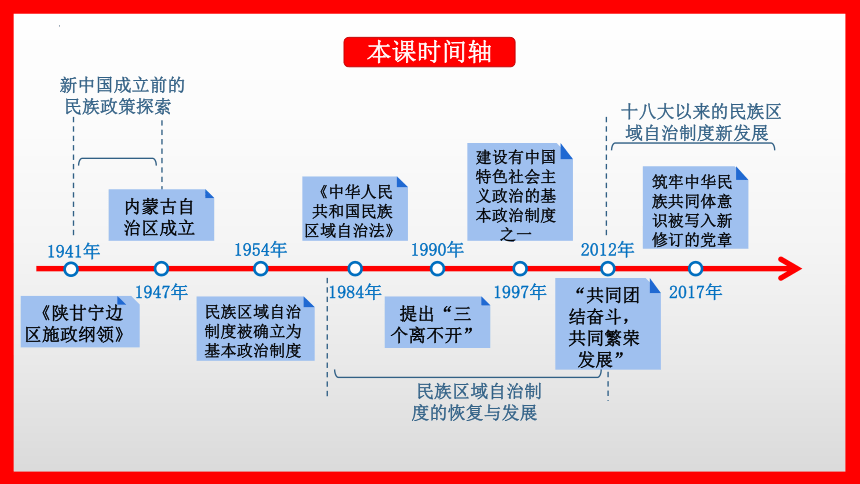

本课时间轴

内蒙古自治区成立

1947年

“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1954年

民族区域自治制度被确立为基本政治制度

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》

1990年

提出“三个离不开”

1997年

建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

2012年

2017年

筑牢中华民族共同体意识被写入新修订的党章

民族区域自治制度的恢复与发展

1941年

《陕甘宁边区施政纲领》

新中国成立前的民族政策探索

十八大以来的民族区域自治制度新发展

提到少数民族,你能想到什么?

苗族

傣族

蒙古族

满族

黎族

维吾尔族

朝鲜族

俄罗斯族

壮族

土族

你知道的少数民族政策有什么?

是所有的少数民族都可以加分吗?

需要符合什么条件的少数民族才可以加分?

能加多少分?

你觉得少数民族上了大学应该是什么样的?

此处插入视频“我和我的祖国”民族大学生演唱

当代中国基本的民族政策是什么?

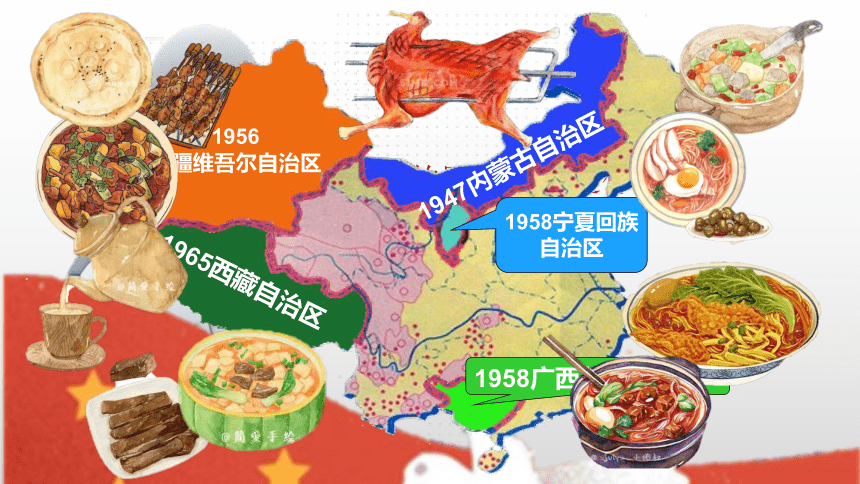

1956

新疆维吾尔自治区

1947内蒙古自治区

1965西藏自治区

1958广西壮族自治区

1958宁夏回族

自治区

民族区域自治制度的建立

第一部分

民族区域自治

制度的建立

壹

一、民族区域自治制度的建立(1947—1966)

民族区域自治制度的建立

1

(中国历史上)民族发展在地区上是相互交叉的……这样就形成各民族杂居的现象,而一个民族完全聚居在一个地方的比较少,甚至极少……历史的发展使中国各民族多数是杂居,相互同化,互相影响。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘共苦结成了战斗友谊,是我们这个民族大家庭得到解放。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

毛主席会见库尔班大叔

抗日武装力量回民支队

蒙汉抗日游击队

近代各民族为维护中华民族的共同利益,共御外敌。在争取民族独立和人民解放的长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成了互相离不开的政治认同。

中国是一个统一多民族国家。在长期的历史发展中,各民族相互交往交流交融,都对统一国家的发展和进步作出了重大贡献。

民族区域自治制度的建立

1

统一多民族国家的历史沿革

少数民族长期被压迫,经济社会落后

中国共产党的重视

材料1:羁縻政策是中国古代王朝治理边疆民族地区的一种传统手段。“修其教不易其俗,齐其政而不改其宜”…就是在少数民族承认中央统治的前提下,中央允许其有相对有限的政治空间,使其可以保持本民族地区原有的社会经济制度、宗教信仰和风俗习惯、文化传统等。 ——郭胜利:《民国政府西北民族政策研究》

材料2:土司制度作为明清时期中央王朝处理少数民族事务的一种政治制度,是由羁縻制度演化而来。西北土司制度的建立和发展,不仅与西北地区的历史经济文化有密切联系,也与明清时期的西北边疆形势有重大关系。因此,明王朝在藏区推行政教合一、在西南地区实行土司制度的同时,在西北地区推行了隶属于流官卫所军事体制之下的、带有“土流参治”特性的西北土司制度。 ——王素英:《明清西北土司制度研究》

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

01

历史经验:历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累了一些有益的经验。

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

材料1:中华民族是一个包括56个民族在内的民族共同体。其中汉族占总人口的92%以上,少数民族不到全国人口的8%,但就居处地域而言,民族聚居地区约占中国幅员的2/3。

——任新建《略论中国民族关系史上的文化交流与整合》

材料2:没有哪个民族是封闭的,在经济文化上一直互相交流依靠,历来是我中有你,你中有我,关系日益紧密。中华民族自秦统一至今两千多年的历史中,……多民族的统一国家,多元一体是中国历史的主流。

——杨圣敏《多元一体——中国民族关系的历史传统》

02

国情条件:中国是统一多民族国家。各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,逐渐形成了多元一体的格局。

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

材料:新中国成立以前,我国各少数民族的社会发展,总体上说,比汉族落后了很多。......奴隶主、农奴主、地主、牧主占人口极少数,却掌握着......主要生产资料和财富......广大农牧劳动者及从事各种生产劳动的为.....绝大多数人,却只占有极少量的生产资料......(他们)政治上被歧视、被统治;经济上被剥削、被奴役;精神上被束缚、被愚弄;生活极贫穷,文化极落后。 ——摘编自杨建新 《论我国民族问题的“变”与“不变”》(2016)

被剥下的人皮

被腌制的西藏农奴小孩

西藏的民歌这样唱:“山上有没主的野兽,山下没有没主的人。”

解放前的西藏实行野蛮的农奴制,西藏人民过着暗无天日的生活。

解放前佤族人民的起居环境

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

他们能带走的只是自己的身影,能留下的只有自己的脚印.

蒋介石的民族观,是彻头彻尾的大汉族主义。在名义上,他简直将蒙、回、藏、苗等称为边民,而不承认其为民族。在行动上,也实行民族的歧视和压迫。

——周恩来《周恩来选集》

03

现实原因:旧中国少数民族长期遭受民族压迫和歧视,交通闭塞,经济发展水平落后,不利于新中国政权的巩固和经济建设。旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削、歧视和压迫,几乎完全被排除在政治生活之外,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平严重落后。不利于民族团结和交融,不利于新中国政权巩固和经济建设。

土地革命时期

因尊重边疆人民的自主,促成蒙古、西藏、回疆三自治邦,再联合成为中华联邦共和国,才是真正民主主义的统一。

——中共二大宣言

民族自决及联邦制

抗战时期

允许蒙、回、藏、苗、瑶、夷、番各民族与汉族有平等的权利,在共同对日原则下,有自己管理自己事务之权,同时与汉族联合建立统一的国家。

——毛泽东

民族区域自治

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

材料1:1931年11月7日,在中华苏维埃第一次全国代表大会上,中国共产党通过了《中华苏维埃共和国宪法大纲》。其中明确规定:“苏维埃政权领域内……不分男女种族(汉、满、蒙、回、藏、苗、黎和在中国的台湾、高丽、安南人等)……在法律面前一律平等。”

——《民族问题文献汇编》

材料2:1935年2月10日,(中共)满洲省委指出,“在东三省间岛的韩国人……有权成立自己的民族自治区,将来加入大中华苏维埃共和国”。

——《东满地区革命历史文献汇编》

04

党的探索:中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

——翻身农奴把歌唱

1951年的5月23日,中央人民政府的代表和西藏地方政府的代表在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》,宣告了西藏的和平解放。西藏的和平解放……捍卫了国家的主权和领土完整,为逐步废除西藏封建农奴制度、实现藏民族的新生奠定了基础。这是中国共产党民族政策的重大胜利。

——中国共产党党史

“那一天,我们不停地摸着自己分得的牲畜,捧着地里的泥土,满眼泪花,和牲畜一起睡在分到的土地上。”

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

材料1:马克思和恩格斯在民族问题上提出了民族平等和民族团结的原则。指出“被压迫民族” 具有民族独立和民族自决的权力。

——《马克思恩格斯选集》第18卷

材料2:列宁强调“实行民族和平的办法只有一个,那就是实行彻底的民主主义。保证一切民族和语言的完全平等,取消任何民族特权,不得侵犯少数民族权利,实行广泛的区域自治和完全的地方自治。”

——《列宁选集》第22卷,第139页

马克思、恩格斯、列宁关于民族平等、团结、亲近和融合,主张采用民族区域自治和地方自治等民族理论,为我党探索适合我国国情的民族区域自治制度奠定了重要的理论基础。

05

理论基础:马列宁主义普遍原理和中国具体实际相结合;适合国情。

我国为什么要实行民族区域自治制度?

民族地域分布因素:

历史因素:

现实需要:

大杂居,小聚居,交错杂居的分布格局。

我国为什么要实行民族区域自治制度?

民族地域分布因素:

历史因素:

现实需要:

大杂居,小聚居,交错杂居的分布格局。

自古多元一体、交往交融;对国家统一的高度认同。

我国为什么要实行民族区域自治制度?

民族地域分布因素:

历史因素:

现实需要:

大杂居,小聚居,交错杂居的分布格局。

自古多元一体、交往交融;对国家统一的高度认同。

旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削、歧视和压迫,不利于民族团结和交融,不利于新中国政权巩固和经济建设。

我国为什么要实行民族区域自治制度?

民族地域分布因素:

历史因素:

现实需要:

大杂居,小聚居,交错杂居的分布格局。

自古多元一体、交往交融;对国家统一的高度认同。

旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削、歧视和压迫,不利于民族团结和交融,不利于新中国政权巩固和经济建设。

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——人民日报《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》(2017.08.08)

理论来源: 马列宁主义普遍原理和中国具体实际相结合;适合国情。

中国是统一多民族国家。各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,逐渐形成多元一体格局。

在旧中国,许多少数民族几乎完全被排除在国家政治生活之外,经济社会发展水平相对落后。

中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

1

2

3

民族区域自治制度建立的背景

马列宁主义普遍原理和中国具体实际相结合;适合国情。

4

实行民族区域自治制度的必要性

1.是尊重历史发展做出的正确选择

2.是各民族共同繁荣与发展的需要

3.是适应我国民族实际的灵活决策

4.是维护国家独立、主权的必要选择

1941年

1945年

1947年

1949年

1954年

《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

内蒙古自治区成立,成为我国第一个省一级的自治区。

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,

“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”

1954年《宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治

阅读教材P73-74,梳理民族区域自治制度发展的过程。

民族区域自治制度的建立

1

1941

《陕甘宁边区施政纲领》“建立蒙、回民族的自治区”

1947

内蒙古自治区成立

各民族一律平等,实行团结互助

1949

1954

载入《宪法》

2.过程

(1)1941年,《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区”。

(2)1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”

(3)1947年5月1日,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区,新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治、经济、文化上的平等权利,建立蒙回民族的自治区。

——《陕甘宁边区施政纲领》

(毛泽东语)至于内蒙古,那是汉人和蒙人合居的地方,我们一定要把日本从那里赶出去,帮助内蒙古建立一个自治的政府。

——《红星照耀中国》

◎《陕甘宁边区施政纲领》

民族区域自治制度的建立

2.过程

(4)1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助。“

第五十条 中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助,反对帝国主义和各民族内部的人民公敌,使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。反对大民族主义和狭隘民族主义,禁止民族间的歧视、压迫和分裂各民族团结的行为。

◎首届政协会议

第五十一条 各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关。反各民族杂居的地方及民族自治区内,各民族在当地政权机关均应有相当名额的代表。

民族区域自治制度的建立

3.标志

1954年《中华人民共和国宪法》规定:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

4

3

2

1

5

西藏自治区

5

宁夏回族自治区

4

广西壮族自治区

3

新疆维吾尔自治区

2

内蒙古自治区

1

民族区域自治由党的政策转变为现实的政治制度并获得国家宪法性地位以后,全面的制度构建便在全国范围内展开。

——周平

民族区域自治制度的建立

民族区域自治制度的建立过程

壹

1941年,陕甘宁边区政府颁布的《陕甘宁边区施政纲领》规定,依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

贰

1947年5月1日,成立内蒙古自治区。

叁

1949年,《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。

肆

1954年通过《中华人民共和国宪法》民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

参政的少数民族和印有少数民族文字的表决票、选民证

百货公司用汉、维吾尔两种语言庆祝“公私合营”

印有少数民族文字的粮票、结婚证

民族区域自治制度的发展

第二部分

民族区域自治

制度的发展

贰

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

民族区域自治制度的发展

2

中华人民共和国

民族区域自治法

1984

1990

1997

中国十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

二、民族区域自治制度的发展

中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策,民族区域自治制度得以健康发展

在急操冒进的浮燥情绪中,从少数民族地区实际出发的做法被当作 “边疆 特殊论”、“少数民族落后论” 和 “条件论” 加以批判。在这样的情况下,民族区域自治受到了严重的影响。一批民族自治地方被撤并,一些民族自治机关被撤销,自治权被取消;自治机关的民族化被所谓的 “共产主义化” 取代了,少数民族干部受到了冲击,特别是将一些被安排在自治机关中的少数民族上层人士重新划定阶级,调离自治机关,重新安排工作。——周平《民族区域自治制度在中国的形成和演进》

必须明确认识,现在我国的民族关系基本上是各族劳动人民之间的关系。必须坚持实行民族区域自治,加强民族区域自治的法制建设,保障各少数民族地区根据本地实际情况贯彻执行党和国家政策的自主权。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(1981)

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

1.发展的表现

(1)中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策。

材料1:(文革)这十年时间里,在“四人帮”的强制干预下……把民族节日当作“四旧”处理……禁止少数民族身穿民族服装和佩戴珠宝首饰,强迫民族群众改装;禁止各民族的歌舞,不准许唱民族歌,跳民族舞,称其为“异国情调” 等。

——《尊重与保护: 建党百年来我国民族风俗习惯政策的形成及发展》

材料2:必须明确认识,现在我国的民族关系基本上是各族劳动人民之间的关系。必须坚持实行民族区域自治,加强民族区域自治的法制建设,保障各少数民族地区根据本地实际情况贯彻执行党和国家政策的自主权。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(1981)

《中华人民共和国民族区域自治法》封面书影

(2)1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。

民族区域自治制度的发展

2

中华人民共和国是全国各民族人民共同缔造的统一的多民族国家。民族区域自治是中国共产党运用马克思列宁主义解决我国民族问题的基本政策,是国家的一项基本政治制度。民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权、实行民族区域自治,体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神,体现了国家坚持实行各民族平等、团结和共同繁荣的原则。

——《中华人民共和国民族区域自治法》序言(1984年)

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

【思考】阅读《民族区域自治法》内容节选,总结自治区有哪些自治权?

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

立法自治权

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

变通执行权

经济自治权

文化管理自治权

民族区域自治制度的发展(1978—2012)

1.发展的表现

(3)1990年,中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

材料:我们伟大的中华民族是由56个民族构成的,在我们祖国的大家庭里,各民族之间的关系是社会主义的新型民族关系,汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,少数民族之间也相互离不开。 ——江泽民视察新疆时的讲话,1990年9月

江泽民同志视察新疆时与各族干部群众一起联欢

(4)1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

“三个离不开”

民族区域自治制度的发展

十一届三中全会后

完成了拨乱反正,民族区域自治制度的得以健康发展

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》正式实施标志着民族区域自治制度被纳入法制轨道

1990年

中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

1997年

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

青藏铁路,全长1956千米,是重要的进藏路线,被誉为天路,是世界上海拔最高、在冻土上路程最长的高原铁路,2006年7月1日全线开通试运营。

青藏铁路推动西藏进入铁路时代,密切了西藏与祖国内地的时空联系,拉动了青藏带的经济发展,被人们称为发展路、团结路、幸福路。这条神奇的天路犹如吉祥哈达,载着雪域儿女驶向发展和幸福之园。

民族区域自治制度的发展

2

《2018年民族自治地方国民经济与社会发展主要指标》中指出,截至2017年,我国有5个自治区,30个自治州,120个自治县(旗)。

——据国家民委官网相关资料整理

全国30个自治州分布情况

全国120个自治县(旗)分布情况

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

新疆达坂城风力发电机组

敦煌至格尔木铁路

少数民族人大代表

2006年青藏铁路通车

少数民族特色村寨

庆祝节日的

少数民族

民族区域自治制度的发展

2

主要优势:维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加速发展。

民族区域自治制度的影响

民族区域自治制度的发展

维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益。

巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加快发展。

民族区域自治制度的发展

2

20世纪50年代

雅鲁藏布江上的牛皮船

2016年12月

西藏扎囊特大桥

旧西藏农奴制度

流落街头、乞讨求生的妇女儿童

2021年3月

90后姑娘洛桑卓玛指导培训的小朋友

20世纪50年代

拉萨大桥

2021年8月

拉萨大桥新貌

以西藏自治区为例,阐释国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因。

——以上图片均源自新华网

推动民族平等,民族团结,各民族共同繁荣

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

第三部分

叁

中共十八大以来

民族区域自治

制度的完善

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

1.民族工作主题

(1)“两个认同”:中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题。

(2)“五个认同”:全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

实现中华民族伟大复兴,需要各民族手挽着手、肩并着肩,共同努力奋斗。要以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻党的民族理论和民族政策,坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好,促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,共建美好家园,共创美好未来。

——习近平在全国民族团结进步表彰大会上讲话

民族区域自治制度的完善

西藏墨脱公路

主题:坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”。

目的:不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

措施:铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命。

目标:党和国家努力创造各族人民共居、共学、共事、共乐的社会条件,让各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同心共筑中国梦的伟大目标。

新疆的风力发电机组

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

3

新世纪新阶段的民族工作必须把各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展作为主题。共同团结奋斗,就是要把全国各族人民的智慧和力量凝聚到全面建设小康社会上来,凝聚到建设中国特色社会主义上

来,凝聚到实现中华民族的伟大复兴上来。共同繁荣

发展,就是要牢固树立和全面落实科学发展观,切实

抓好发展这个党执政兴国的第一要务,千方百计加快

少数民族和民族地区经济社会发展,不断提高各族

群众的生活水平。

——胡锦涛:在中央民族工作会议暨国务院

第四次全国民族团结进步表彰大会上的讲话

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

3

2014年,习近平总书记在谈论民族问题的时候,提出“四个认同”,即对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。2015年他在原有的“四个认同”基础上,增加了“对中国共产党的认同”。虽然这“五个认同”强化的是民族大团结,但在意识形态方面,它却表现为最直接、最强大、最有效的凝聚力。中国梦的实现必须在国内呈现出“全国人民心往一处想,劲往一处使”的局面。

——吴艾玲《深刻认识“五个认同”重要意义》

中共十九大以来民族区域自治制度的完善

2.民族共同体意识

(1)提出:中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,筑牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(2)地位:被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

56个民族是石榴籽,中华民族是整体的石榴。我们是一个中华民族共同体,要同舟共济迈向第二个百年奋斗目标。

——习近平庆祝西藏和平解放

七十周年考察讲话

中共十九大以来民族区域自治制度的完善

3

全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

——党的十九大报告

把各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标,确保少数民族和民族地区同全国一道实现全面小康和现代化。

当代中国的民族政策形成发展的过程

1941 1945 1947 1949 1954 1979 1984 1990 1997 2012 2017

《陕甘宁边区施政纲领》建立蒙回民族自治区

内蒙实行区域自治

内蒙古自治区成立

《共同纲领》

各民族团结平等互助

《五四宪法》

确立为基本政治制度

纳入法制轨道

三个离不开,休戚相关

命运与共、血肉关系

十五大明确有中国特色

基本政治制度之一

十八大以来全面

贯彻、坚持和完善

十九大将铸牢民族

共同体意识写入党章

全面恢复和落实

党的民族政策

建立

发展

完善

中共十九大以来民族区域自治制度的完善

3

中华民族一家亲、同心共筑中国梦,这是新时代我国民族团结进步事业的生动写照,也是新时代民族工作创新推进的鲜明特征。

——习近平:在全国民族团结进步表彰大会上的讲话

党和国家努力创造各族人民共居、共学、共事、共乐的社会条件,让各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同心共筑中国梦的伟大目标。

坚持党的领导,团结带领各族人民坚定走中国特色社会主义道路

2019年9月27日全国民族团结进步表彰大会

以社会主义核心价值观为引领,构建各民族共有精神家园。

中国少数民族三大英雄史诗

藏族民间说唱体长篇英雄史诗《格萨尔》、蒙古族英雄史诗《江格尔》和柯尔克孜族传记性史诗《玛纳斯》。

齐齐哈尔富裕县三家子满族学校进行满语课程教学

高举中华民族大团结的旗帜,促进各民族交往交流交融。

开展民族运动会

民族团结进步示范区

创建宣传点

3.民族区域自治制度的意义

乌鲁木齐7·5事件

千方百计分裂中国的达赖

威胁国家统一民族团结的因素仍然存在

第四条 中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

——《中华人民共和国宪法》

当代中国的民族政策实施的意义

教材第75页

政治

经济

文化

1.有助于维护国家统一,保障国家的安定团结。

2.有助于在平等的民族关系的基础上实现少数民族当家做主。

当代中国的民族政策 实施的意义

教材第75页

政治

经济

文化

1.有助于维护国家统一,保障国家的安定团结。

2.有助于在平等的民族关系的基础上实现少数民族当家做主。

3.有助于各民族经济事业加速发展。

2013-2019西藏生产总值及其增长速度

“数说”宁夏60年(摘编自新华网2018.9.15.)

当代中国的民族政策 实施的意义

教材第75页

政治

经济

文化

1.有助于维护国家统一,保障国家的安定团结。

2.有助于在平等的民族关系的基础上实现少数民族当家做主。

3.有助于各民族经济事业加速发展。

4.有助于民族地区社会文化加速发展。

2018年,联合国教科文组织保护,批准中国申报的“藏医药浴法”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

2013-2019西藏小学在校生人数及学龄儿童入学率

当代中国的民族政策 实施的意义

教材第75页

政治

经济

文化

1.有助于维护国家统一,保障国家的安定团结。

2.有助于在平等的民族关系的基础上实现少数民族当家做主。

3.有助于各民族经济事业加速发展。

4.有助于民族地区社会文化加速发展。

5.有助于提高少数民族地区生活水平。

2021届清华美院动画毕设 《万华镜》——百年党庆,献礼中华五十六个民族

比较民族区域自治制度和港澳特别行政区,二者有何不同?体现了什么执政理念?

知识迁移合作探究

民族自治区的自治权

港澳特别行政区的高度自治权

民族区域自治制度与一国两制的异同

不同点 角度 民族自治区 特别行政区

解决问题 民族问题 港澳台问题

权限 民族自治权 高度自治权

社会制度 社会主义制度 资本主义制度

实行地区 少数民族聚居区 港澳台

历史作用 少数民族当家做主 有利于实现祖国统一

自治程度 部分自治权 高度自治权

相同点 都是马克思主义普遍原理与中国具体实际相结合的产物

都是中央政府统一管辖下的地方行政区划

都有一定的自治权

都不具有任何独立主权实体的性质

拥有除外交、国防外的高度自治权

实事求是 与时俱进

【思考1】民族区域自治制度与古代羁縻制度有何不同

性质不同:

政治结构不同:

权力来源:

社会主义是民族区域自治制度的本质属性;

前者是上下级关系,属于国家不可缺少的一部分;后者是主仆关系,存在不平等;

前者是选举产生;后者是王权册封,世袭权力

历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。

秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,实行不同于内地郡县制的管理模式。......

唐朝的在边疆管理机构主要是……羁縻州……不改变原有的生产方式和风俗习惯,并且任命当地少数民族首领或贵族担任,明显带有自治的性质。

明、清在西南设土司,清朝后来进行“改土归流”。

——根据教材第11课整理

1

民族区域自治制度的建立

课堂小结

民族区域自治制度的完善过程

民族区域自治制度与一国两制的异同

民族区域自治制度的发展

民族区域自治制度的优越性

民族区域自治制度建立的原因

五大省级自治区的建立

2

3

民族区域自治制度的发展

十八大以来民族区域自治制度的完善

课堂总结

当代中国的民族政策

建立:20世纪四五十年代

发展:改革开放后

完善:中国十八大以来

背景

进程

统一多民族国家的历史沿革

少数民族长期被压迫,经济社会落后

中国共产党的重视

1984年,颁布《民族区域自治法》

1990年,“三个离不开”

进程

意义

“两个共同”的民族工作主题

“五个认同”

随堂演练

国务院新闻办于今年5月21日发表《西藏和平解放与繁荣发展》白皮书,指出:“只有中国共产党领导、中国特色社会主义制度、民族区域自治制度,才能为西藏长治久安和繁荣发展提供根本保证。”关于西藏自治区叙述正确的是

A. 该自治区于1955年正式成立

B. 促进了西藏地区的经济发展

C. 其设立标志着完成祖国统一大业

D. 其自治机关行使高度自治权

B

结 语

纵观中国几千年的历史,新中国的民族政策是最好的,与世界其他国家相比,我们的民族政策也是最成功的。 ——江泽民

不忘初心 牢记使命

分析我国民族区域自治制度形成的基本历程及原因。

梳理现代中国在不同时期的民族政策 。

认识现代民族政策的伟大意义。

本课重点

壹

重要名词

《陕甘宁边区施政纲领》、《中华人民共和国民族区域自治法》、“三个离不开”

贰

课程标准

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义

1

民族区域自治制度的建立

2

民族区域自治制度的发展

3

十八大以来民族区域自治制度的完善

目 录

了解当代中国民族区域自治制度的历史意义

课程标准

本课时间轴

内蒙古自治区成立

1947年

“共同团结奋斗,共同繁荣发展”

1954年

民族区域自治制度被确立为基本政治制度

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》

1990年

提出“三个离不开”

1997年

建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

2012年

2017年

筑牢中华民族共同体意识被写入新修订的党章

民族区域自治制度的恢复与发展

1941年

《陕甘宁边区施政纲领》

新中国成立前的民族政策探索

十八大以来的民族区域自治制度新发展

提到少数民族,你能想到什么?

苗族

傣族

蒙古族

满族

黎族

维吾尔族

朝鲜族

俄罗斯族

壮族

土族

你知道的少数民族政策有什么?

是所有的少数民族都可以加分吗?

需要符合什么条件的少数民族才可以加分?

能加多少分?

你觉得少数民族上了大学应该是什么样的?

此处插入视频“我和我的祖国”民族大学生演唱

当代中国基本的民族政策是什么?

1956

新疆维吾尔自治区

1947内蒙古自治区

1965西藏自治区

1958广西壮族自治区

1958宁夏回族

自治区

民族区域自治制度的建立

第一部分

民族区域自治

制度的建立

壹

一、民族区域自治制度的建立(1947—1966)

民族区域自治制度的建立

1

(中国历史上)民族发展在地区上是相互交叉的……这样就形成各民族杂居的现象,而一个民族完全聚居在一个地方的比较少,甚至极少……历史的发展使中国各民族多数是杂居,相互同化,互相影响。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘共苦结成了战斗友谊,是我们这个民族大家庭得到解放。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

毛主席会见库尔班大叔

抗日武装力量回民支队

蒙汉抗日游击队

近代各民族为维护中华民族的共同利益,共御外敌。在争取民族独立和人民解放的长期斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成了互相离不开的政治认同。

中国是一个统一多民族国家。在长期的历史发展中,各民族相互交往交流交融,都对统一国家的发展和进步作出了重大贡献。

民族区域自治制度的建立

1

统一多民族国家的历史沿革

少数民族长期被压迫,经济社会落后

中国共产党的重视

材料1:羁縻政策是中国古代王朝治理边疆民族地区的一种传统手段。“修其教不易其俗,齐其政而不改其宜”…就是在少数民族承认中央统治的前提下,中央允许其有相对有限的政治空间,使其可以保持本民族地区原有的社会经济制度、宗教信仰和风俗习惯、文化传统等。 ——郭胜利:《民国政府西北民族政策研究》

材料2:土司制度作为明清时期中央王朝处理少数民族事务的一种政治制度,是由羁縻制度演化而来。西北土司制度的建立和发展,不仅与西北地区的历史经济文化有密切联系,也与明清时期的西北边疆形势有重大关系。因此,明王朝在藏区推行政教合一、在西南地区实行土司制度的同时,在西北地区推行了隶属于流官卫所军事体制之下的、带有“土流参治”特性的西北土司制度。 ——王素英:《明清西北土司制度研究》

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

01

历史经验:历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累了一些有益的经验。

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

材料1:中华民族是一个包括56个民族在内的民族共同体。其中汉族占总人口的92%以上,少数民族不到全国人口的8%,但就居处地域而言,民族聚居地区约占中国幅员的2/3。

——任新建《略论中国民族关系史上的文化交流与整合》

材料2:没有哪个民族是封闭的,在经济文化上一直互相交流依靠,历来是我中有你,你中有我,关系日益紧密。中华民族自秦统一至今两千多年的历史中,……多民族的统一国家,多元一体是中国历史的主流。

——杨圣敏《多元一体——中国民族关系的历史传统》

02

国情条件:中国是统一多民族国家。各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,逐渐形成了多元一体的格局。

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

材料:新中国成立以前,我国各少数民族的社会发展,总体上说,比汉族落后了很多。......奴隶主、农奴主、地主、牧主占人口极少数,却掌握着......主要生产资料和财富......广大农牧劳动者及从事各种生产劳动的为.....绝大多数人,却只占有极少量的生产资料......(他们)政治上被歧视、被统治;经济上被剥削、被奴役;精神上被束缚、被愚弄;生活极贫穷,文化极落后。 ——摘编自杨建新 《论我国民族问题的“变”与“不变”》(2016)

被剥下的人皮

被腌制的西藏农奴小孩

西藏的民歌这样唱:“山上有没主的野兽,山下没有没主的人。”

解放前的西藏实行野蛮的农奴制,西藏人民过着暗无天日的生活。

解放前佤族人民的起居环境

带手铐脚镣劳作的西藏农奴

他们能带走的只是自己的身影,能留下的只有自己的脚印.

蒋介石的民族观,是彻头彻尾的大汉族主义。在名义上,他简直将蒙、回、藏、苗等称为边民,而不承认其为民族。在行动上,也实行民族的歧视和压迫。

——周恩来《周恩来选集》

03

现实原因:旧中国少数民族长期遭受民族压迫和歧视,交通闭塞,经济发展水平落后,不利于新中国政权的巩固和经济建设。旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削、歧视和压迫,几乎完全被排除在政治生活之外,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平严重落后。不利于民族团结和交融,不利于新中国政权巩固和经济建设。

土地革命时期

因尊重边疆人民的自主,促成蒙古、西藏、回疆三自治邦,再联合成为中华联邦共和国,才是真正民主主义的统一。

——中共二大宣言

民族自决及联邦制

抗战时期

允许蒙、回、藏、苗、瑶、夷、番各民族与汉族有平等的权利,在共同对日原则下,有自己管理自己事务之权,同时与汉族联合建立统一的国家。

——毛泽东

民族区域自治

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

材料1:1931年11月7日,在中华苏维埃第一次全国代表大会上,中国共产党通过了《中华苏维埃共和国宪法大纲》。其中明确规定:“苏维埃政权领域内……不分男女种族(汉、满、蒙、回、藏、苗、黎和在中国的台湾、高丽、安南人等)……在法律面前一律平等。”

——《民族问题文献汇编》

材料2:1935年2月10日,(中共)满洲省委指出,“在东三省间岛的韩国人……有权成立自己的民族自治区,将来加入大中华苏维埃共和国”。

——《东满地区革命历史文献汇编》

04

党的探索:中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

——翻身农奴把歌唱

1951年的5月23日,中央人民政府的代表和西藏地方政府的代表在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》,宣告了西藏的和平解放。西藏的和平解放……捍卫了国家的主权和领土完整,为逐步废除西藏封建农奴制度、实现藏民族的新生奠定了基础。这是中国共产党民族政策的重大胜利。

——中国共产党党史

“那一天,我们不停地摸着自己分得的牲畜,捧着地里的泥土,满眼泪花,和牲畜一起睡在分到的土地上。”

民族区域自治制度的建立(1947—1966)

材料1:马克思和恩格斯在民族问题上提出了民族平等和民族团结的原则。指出“被压迫民族” 具有民族独立和民族自决的权力。

——《马克思恩格斯选集》第18卷

材料2:列宁强调“实行民族和平的办法只有一个,那就是实行彻底的民主主义。保证一切民族和语言的完全平等,取消任何民族特权,不得侵犯少数民族权利,实行广泛的区域自治和完全的地方自治。”

——《列宁选集》第22卷,第139页

马克思、恩格斯、列宁关于民族平等、团结、亲近和融合,主张采用民族区域自治和地方自治等民族理论,为我党探索适合我国国情的民族区域自治制度奠定了重要的理论基础。

05

理论基础:马列宁主义普遍原理和中国具体实际相结合;适合国情。

我国为什么要实行民族区域自治制度?

民族地域分布因素:

历史因素:

现实需要:

大杂居,小聚居,交错杂居的分布格局。

我国为什么要实行民族区域自治制度?

民族地域分布因素:

历史因素:

现实需要:

大杂居,小聚居,交错杂居的分布格局。

自古多元一体、交往交融;对国家统一的高度认同。

我国为什么要实行民族区域自治制度?

民族地域分布因素:

历史因素:

现实需要:

大杂居,小聚居,交错杂居的分布格局。

自古多元一体、交往交融;对国家统一的高度认同。

旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削、歧视和压迫,不利于民族团结和交融,不利于新中国政权巩固和经济建设。

我国为什么要实行民族区域自治制度?

民族地域分布因素:

历史因素:

现实需要:

大杂居,小聚居,交错杂居的分布格局。

自古多元一体、交往交融;对国家统一的高度认同。

旧中国少数民族地区发展落后,备受剥削、歧视和压迫,不利于民族团结和交融,不利于新中国政权巩固和经济建设。

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——人民日报《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》(2017.08.08)

理论来源: 马列宁主义普遍原理和中国具体实际相结合;适合国情。

中国是统一多民族国家。各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近,逐渐形成多元一体格局。

在旧中国,许多少数民族几乎完全被排除在国家政治生活之外,经济社会发展水平相对落后。

中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

1

2

3

民族区域自治制度建立的背景

马列宁主义普遍原理和中国具体实际相结合;适合国情。

4

实行民族区域自治制度的必要性

1.是尊重历史发展做出的正确选择

2.是各民族共同繁荣与发展的需要

3.是适应我国民族实际的灵活决策

4.是维护国家独立、主权的必要选择

1941年

1945年

1947年

1949年

1954年

《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

内蒙古自治区成立,成为我国第一个省一级的自治区。

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,

“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”

1954年《宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治

阅读教材P73-74,梳理民族区域自治制度发展的过程。

民族区域自治制度的建立

1

1941

《陕甘宁边区施政纲领》“建立蒙、回民族的自治区”

1947

内蒙古自治区成立

各民族一律平等,实行团结互助

1949

1954

载入《宪法》

2.过程

(1)1941年,《陕甘宁边区施政纲领》规定“建立蒙、回民族的自治区”。

(2)1945年,中共中央提出:“对内蒙的基本方针,在目前是实行区域自治。”

(3)1947年5月1日,在刚刚解放的内蒙古地区成立内蒙古自治区,新中国成立后,它成为我国第一个省一级的自治区。

依据民族平等原则,实行蒙、回民族与汉族在政治、经济、文化上的平等权利,建立蒙回民族的自治区。

——《陕甘宁边区施政纲领》

(毛泽东语)至于内蒙古,那是汉人和蒙人合居的地方,我们一定要把日本从那里赶出去,帮助内蒙古建立一个自治的政府。

——《红星照耀中国》

◎《陕甘宁边区施政纲领》

民族区域自治制度的建立

2.过程

(4)1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助。“

第五十条 中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助,反对帝国主义和各民族内部的人民公敌,使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。反对大民族主义和狭隘民族主义,禁止民族间的歧视、压迫和分裂各民族团结的行为。

◎首届政协会议

第五十一条 各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关。反各民族杂居的地方及民族自治区内,各民族在当地政权机关均应有相当名额的代表。

民族区域自治制度的建立

3.标志

1954年《中华人民共和国宪法》规定:各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分;各自治机关都是在国家统一领导下的一级地方政权机关,依法行使规定的自治权。民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

4

3

2

1

5

西藏自治区

5

宁夏回族自治区

4

广西壮族自治区

3

新疆维吾尔自治区

2

内蒙古自治区

1

民族区域自治由党的政策转变为现实的政治制度并获得国家宪法性地位以后,全面的制度构建便在全国范围内展开。

——周平

民族区域自治制度的建立

民族区域自治制度的建立过程

壹

1941年,陕甘宁边区政府颁布的《陕甘宁边区施政纲领》规定,依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

贰

1947年5月1日,成立内蒙古自治区。

叁

1949年,《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。

肆

1954年通过《中华人民共和国宪法》民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。

参政的少数民族和印有少数民族文字的表决票、选民证

百货公司用汉、维吾尔两种语言庆祝“公私合营”

印有少数民族文字的粮票、结婚证

民族区域自治制度的发展

第二部分

民族区域自治

制度的发展

贰

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

民族区域自治制度的发展

2

中华人民共和国

民族区域自治法

1984

1990

1997

中国十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

二、民族区域自治制度的发展

中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策,民族区域自治制度得以健康发展

在急操冒进的浮燥情绪中,从少数民族地区实际出发的做法被当作 “边疆 特殊论”、“少数民族落后论” 和 “条件论” 加以批判。在这样的情况下,民族区域自治受到了严重的影响。一批民族自治地方被撤并,一些民族自治机关被撤销,自治权被取消;自治机关的民族化被所谓的 “共产主义化” 取代了,少数民族干部受到了冲击,特别是将一些被安排在自治机关中的少数民族上层人士重新划定阶级,调离自治机关,重新安排工作。——周平《民族区域自治制度在中国的形成和演进》

必须明确认识,现在我国的民族关系基本上是各族劳动人民之间的关系。必须坚持实行民族区域自治,加强民族区域自治的法制建设,保障各少数民族地区根据本地实际情况贯彻执行党和国家政策的自主权。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(1981)

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

1.发展的表现

(1)中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策。

材料1:(文革)这十年时间里,在“四人帮”的强制干预下……把民族节日当作“四旧”处理……禁止少数民族身穿民族服装和佩戴珠宝首饰,强迫民族群众改装;禁止各民族的歌舞,不准许唱民族歌,跳民族舞,称其为“异国情调” 等。

——《尊重与保护: 建党百年来我国民族风俗习惯政策的形成及发展》

材料2:必须明确认识,现在我国的民族关系基本上是各族劳动人民之间的关系。必须坚持实行民族区域自治,加强民族区域自治的法制建设,保障各少数民族地区根据本地实际情况贯彻执行党和国家政策的自主权。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(1981)

《中华人民共和国民族区域自治法》封面书影

(2)1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布,标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。

民族区域自治制度的发展

2

中华人民共和国是全国各民族人民共同缔造的统一的多民族国家。民族区域自治是中国共产党运用马克思列宁主义解决我国民族问题的基本政策,是国家的一项基本政治制度。民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权、实行民族区域自治,体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神,体现了国家坚持实行各民族平等、团结和共同繁荣的原则。

——《中华人民共和国民族区域自治法》序言(1984年)

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

【思考】阅读《民族区域自治法》内容节选,总结自治区有哪些自治权?

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例……

立法自治权

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行……

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……

变通执行权

经济自治权

文化管理自治权

民族区域自治制度的发展(1978—2012)

1.发展的表现

(3)1990年,中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。

材料:我们伟大的中华民族是由56个民族构成的,在我们祖国的大家庭里,各民族之间的关系是社会主义的新型民族关系,汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,少数民族之间也相互离不开。 ——江泽民视察新疆时的讲话,1990年9月

江泽民同志视察新疆时与各族干部群众一起联欢

(4)1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

“三个离不开”

民族区域自治制度的发展

十一届三中全会后

完成了拨乱反正,民族区域自治制度的得以健康发展

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》正式实施标志着民族区域自治制度被纳入法制轨道

1990年

中共中央提出“三个离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

1997年

中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

青藏铁路,全长1956千米,是重要的进藏路线,被誉为天路,是世界上海拔最高、在冻土上路程最长的高原铁路,2006年7月1日全线开通试运营。

青藏铁路推动西藏进入铁路时代,密切了西藏与祖国内地的时空联系,拉动了青藏带的经济发展,被人们称为发展路、团结路、幸福路。这条神奇的天路犹如吉祥哈达,载着雪域儿女驶向发展和幸福之园。

民族区域自治制度的发展

2

《2018年民族自治地方国民经济与社会发展主要指标》中指出,截至2017年,我国有5个自治区,30个自治州,120个自治县(旗)。

——据国家民委官网相关资料整理

全国30个自治州分布情况

全国120个自治县(旗)分布情况

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

新疆达坂城风力发电机组

敦煌至格尔木铁路

少数民族人大代表

2006年青藏铁路通车

少数民族特色村寨

庆祝节日的

少数民族

民族区域自治制度的发展

2

主要优势:维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加速发展。

民族区域自治制度的影响

民族区域自治制度的发展

维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益。

巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加快发展。

民族区域自治制度的发展

2

20世纪50年代

雅鲁藏布江上的牛皮船

2016年12月

西藏扎囊特大桥

旧西藏农奴制度

流落街头、乞讨求生的妇女儿童

2021年3月

90后姑娘洛桑卓玛指导培训的小朋友

20世纪50年代

拉萨大桥

2021年8月

拉萨大桥新貌

以西藏自治区为例,阐释国家大力支持和帮扶民族自治地方的原因。

——以上图片均源自新华网

推动民族平等,民族团结,各民族共同繁荣

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

第三部分

叁

中共十八大以来

民族区域自治

制度的完善

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

1.民族工作主题

(1)“两个认同”:中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题。

(2)“五个认同”:全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

实现中华民族伟大复兴,需要各民族手挽着手、肩并着肩,共同努力奋斗。要以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻党的民族理论和民族政策,坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好,促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,共建美好家园,共创美好未来。

——习近平在全国民族团结进步表彰大会上讲话

民族区域自治制度的完善

西藏墨脱公路

主题:坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”。

目的:不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

措施:铸牢中华民族共同体意识被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命。

目标:党和国家努力创造各族人民共居、共学、共事、共乐的社会条件,让各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同心共筑中国梦的伟大目标。

新疆的风力发电机组

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

3

新世纪新阶段的民族工作必须把各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展作为主题。共同团结奋斗,就是要把全国各族人民的智慧和力量凝聚到全面建设小康社会上来,凝聚到建设中国特色社会主义上

来,凝聚到实现中华民族的伟大复兴上来。共同繁荣

发展,就是要牢固树立和全面落实科学发展观,切实

抓好发展这个党执政兴国的第一要务,千方百计加快

少数民族和民族地区经济社会发展,不断提高各族

群众的生活水平。

——胡锦涛:在中央民族工作会议暨国务院

第四次全国民族团结进步表彰大会上的讲话

中共十八大以来民族区域自治制度的完善

3

2014年,习近平总书记在谈论民族问题的时候,提出“四个认同”,即对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。2015年他在原有的“四个认同”基础上,增加了“对中国共产党的认同”。虽然这“五个认同”强化的是民族大团结,但在意识形态方面,它却表现为最直接、最强大、最有效的凝聚力。中国梦的实现必须在国内呈现出“全国人民心往一处想,劲往一处使”的局面。

——吴艾玲《深刻认识“五个认同”重要意义》

中共十九大以来民族区域自治制度的完善

2.民族共同体意识

(1)提出:中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,筑牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(2)地位:被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

56个民族是石榴籽,中华民族是整体的石榴。我们是一个中华民族共同体,要同舟共济迈向第二个百年奋斗目标。

——习近平庆祝西藏和平解放

七十周年考察讲话

中共十九大以来民族区域自治制度的完善

3

全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

——党的十九大报告

把各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标,确保少数民族和民族地区同全国一道实现全面小康和现代化。

当代中国的民族政策形成发展的过程

1941 1945 1947 1949 1954 1979 1984 1990 1997 2012 2017

《陕甘宁边区施政纲领》建立蒙回民族自治区

内蒙实行区域自治

内蒙古自治区成立

《共同纲领》

各民族团结平等互助

《五四宪法》

确立为基本政治制度

纳入法制轨道

三个离不开,休戚相关

命运与共、血肉关系

十五大明确有中国特色

基本政治制度之一

十八大以来全面

贯彻、坚持和完善

十九大将铸牢民族

共同体意识写入党章

全面恢复和落实

党的民族政策

建立

发展

完善

中共十九大以来民族区域自治制度的完善

3

中华民族一家亲、同心共筑中国梦,这是新时代我国民族团结进步事业的生动写照,也是新时代民族工作创新推进的鲜明特征。

——习近平:在全国民族团结进步表彰大会上的讲话

党和国家努力创造各族人民共居、共学、共事、共乐的社会条件,让各族人民在中华民族大家庭中手足相亲,守望相助,实现中华民族一家亲、同心共筑中国梦的伟大目标。

坚持党的领导,团结带领各族人民坚定走中国特色社会主义道路

2019年9月27日全国民族团结进步表彰大会

以社会主义核心价值观为引领,构建各民族共有精神家园。

中国少数民族三大英雄史诗

藏族民间说唱体长篇英雄史诗《格萨尔》、蒙古族英雄史诗《江格尔》和柯尔克孜族传记性史诗《玛纳斯》。

齐齐哈尔富裕县三家子满族学校进行满语课程教学

高举中华民族大团结的旗帜,促进各民族交往交流交融。

开展民族运动会

民族团结进步示范区

创建宣传点

3.民族区域自治制度的意义

乌鲁木齐7·5事件

千方百计分裂中国的达赖

威胁国家统一民族团结的因素仍然存在

第四条 中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

——《中华人民共和国宪法》

当代中国的民族政策实施的意义

教材第75页

政治

经济

文化

1.有助于维护国家统一,保障国家的安定团结。

2.有助于在平等的民族关系的基础上实现少数民族当家做主。

当代中国的民族政策 实施的意义

教材第75页

政治

经济

文化

1.有助于维护国家统一,保障国家的安定团结。

2.有助于在平等的民族关系的基础上实现少数民族当家做主。

3.有助于各民族经济事业加速发展。

2013-2019西藏生产总值及其增长速度

“数说”宁夏60年(摘编自新华网2018.9.15.)

当代中国的民族政策 实施的意义

教材第75页

政治

经济

文化

1.有助于维护国家统一,保障国家的安定团结。

2.有助于在平等的民族关系的基础上实现少数民族当家做主。

3.有助于各民族经济事业加速发展。

4.有助于民族地区社会文化加速发展。

2018年,联合国教科文组织保护,批准中国申报的“藏医药浴法”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

2013-2019西藏小学在校生人数及学龄儿童入学率

当代中国的民族政策 实施的意义

教材第75页

政治

经济

文化

1.有助于维护国家统一,保障国家的安定团结。

2.有助于在平等的民族关系的基础上实现少数民族当家做主。

3.有助于各民族经济事业加速发展。

4.有助于民族地区社会文化加速发展。

5.有助于提高少数民族地区生活水平。

2021届清华美院动画毕设 《万华镜》——百年党庆,献礼中华五十六个民族

比较民族区域自治制度和港澳特别行政区,二者有何不同?体现了什么执政理念?

知识迁移合作探究

民族自治区的自治权

港澳特别行政区的高度自治权

民族区域自治制度与一国两制的异同

不同点 角度 民族自治区 特别行政区

解决问题 民族问题 港澳台问题

权限 民族自治权 高度自治权

社会制度 社会主义制度 资本主义制度

实行地区 少数民族聚居区 港澳台

历史作用 少数民族当家做主 有利于实现祖国统一

自治程度 部分自治权 高度自治权

相同点 都是马克思主义普遍原理与中国具体实际相结合的产物

都是中央政府统一管辖下的地方行政区划

都有一定的自治权

都不具有任何独立主权实体的性质

拥有除外交、国防外的高度自治权

实事求是 与时俱进

【思考1】民族区域自治制度与古代羁縻制度有何不同

性质不同:

政治结构不同:

权力来源:

社会主义是民族区域自治制度的本质属性;

前者是上下级关系,属于国家不可缺少的一部分;后者是主仆关系,存在不平等;

前者是选举产生;后者是王权册封,世袭权力

历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。

秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,实行不同于内地郡县制的管理模式。......

唐朝的在边疆管理机构主要是……羁縻州……不改变原有的生产方式和风俗习惯,并且任命当地少数民族首领或贵族担任,明显带有自治的性质。

明、清在西南设土司,清朝后来进行“改土归流”。

——根据教材第11课整理

1

民族区域自治制度的建立

课堂小结

民族区域自治制度的完善过程

民族区域自治制度与一国两制的异同

民族区域自治制度的发展

民族区域自治制度的优越性

民族区域自治制度建立的原因

五大省级自治区的建立

2

3

民族区域自治制度的发展

十八大以来民族区域自治制度的完善

课堂总结

当代中国的民族政策

建立:20世纪四五十年代

发展:改革开放后

完善:中国十八大以来

背景

进程

统一多民族国家的历史沿革

少数民族长期被压迫,经济社会落后

中国共产党的重视

1984年,颁布《民族区域自治法》

1990年,“三个离不开”

进程

意义

“两个共同”的民族工作主题

“五个认同”

随堂演练

国务院新闻办于今年5月21日发表《西藏和平解放与繁荣发展》白皮书,指出:“只有中国共产党领导、中国特色社会主义制度、民族区域自治制度,才能为西藏长治久安和繁荣发展提供根本保证。”关于西藏自治区叙述正确的是

A. 该自治区于1955年正式成立

B. 促进了西藏地区的经济发展

C. 其设立标志着完成祖国统一大业

D. 其自治机关行使高度自治权

B

结 语

纵观中国几千年的历史,新中国的民族政策是最好的,与世界其他国家相比,我们的民族政策也是最成功的。 ——江泽民

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理