第21课《创造宣言》同步精讲课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第21课《创造宣言》同步精讲课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-16 21:40:42 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

《创造宣言》

创造能为我们带来什么?带来丰收的成果,带来奋斗的喜悦,带来生存的信念。泰戈尔曾经说:“生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。”谁忽视了人生中的创造,无疑也是对人生的懈怠,今天就让我们一起学习著名教育家陶行知的《创造宣言》,从此敢于创造,勇于创造。

导入新课

1.在九上第二单元议论文学习的基础上进一步深入学习议论文。

2.学习运用具体事例及理论论据驳斥错误观点,得出正确观点的驳论方法。

3.结合阅读批注领会文中作者的情感。

4.领会创造力对个人发展的重要作用,培养学生的自信力。

学习目标

陶行知(1891—1946),安徽歙(shè)县人,现代著名教育家。毕生从事平民教育事业,提出“以教人者教己,在劳力上劳心”的口号,并且真正做到身体力行,同贫苦学生同劳动、同甘苦。鉴于陶行知崇高的精神境界和创造性的工作业绩,毛泽东称赞他为“伟大的人民教育家”,宋庆龄尊称他为“万世师表”。主要著作有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。

作者简介

本文写于1943年,陶行知先生否定了“不能创造”的种种错误看法,提出了“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,激励每一个人时时、处处要去创造。

背景链接

字词过关

中(zhòng)伤 遁(dùn)词

懦(nuò)夫 豢(huàn)养

灌溉(gài)

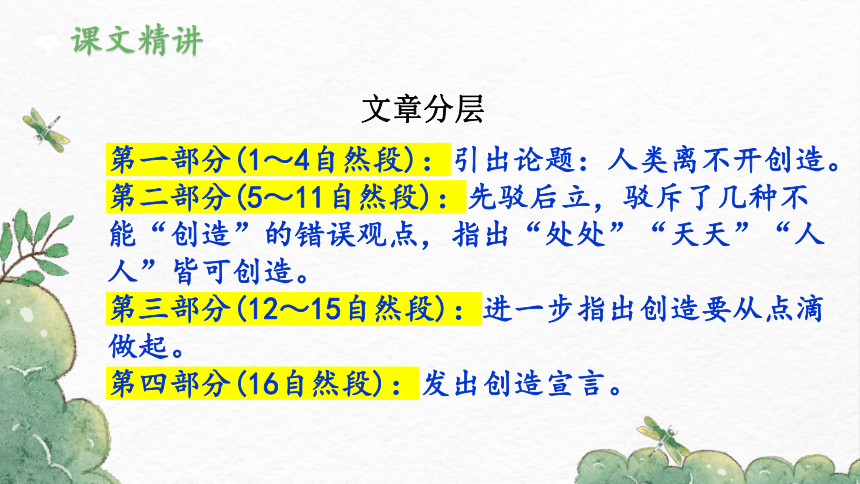

文章分层

第一部分(1~4自然段):引出论题:人类离不开创造。

第二部分(5~11自然段):先驳后立,驳斥了几种不能“创造”的错误观点,指出“处处”“天天”“人人”皆可创造。

第三部分(12~15自然段):进一步指出创造要从点滴做起。

第四部分(16自然段):发出创造宣言。

课文精讲

文章题为《创造宣言》,那么作者发出的宣言是什么?

作者在文章结尾,充满激情地道出:“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。”

作者的观点和感情是怎样的?从文中找出能表明作者感情的句子,并说明在文中什么位置。

作者认为“创造是人类发展的强大推动力”,而且他认为“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”,即使我们走两步退一步,也应该向着创造之路迈进。它在文章的中间部分。

文章思路是如何展开的?

本文是驳论文,所以以驳论为主,作者采用先破后立的写法结构文章。作者先通过宗教家、美术家、教育者的创造来说明什么是创造,然后通过事例分别批驳了几种“不能创造”的错误观点,最后得出“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的结论,即中心论点。

“活人的塑像和大理石的塑像有一点不同,刀法如果用得不对,可以万像同毁,刀法如果用得对,则一笔下去,万龙点睛。”这里所用的几个比喻分别比喻什么?这句话怎么理解?

“刀法”比喻教育方法。“万像”比喻众多教育对象。“万龙点睛”比喻使众多教育对象成才。全句的意思是:教育方法不当;可能使众多受教育者被毁,教育方法得当,可以使众多受教育者成材。

本文有破有立,既摆出了对方的错误观点,又有自己明确的观点主张。试加以分析。

文章首先列举了“环境太平凡”“生活太单调”因而不能创造的两个借口,针对性地提出了“我们是要在平凡上造出不平凡,在单调上造出不单调”的主张;接着,作者又针对“年纪太小”“太无能”“山穷水尽,陷入绝境”这三个不能创造的原因,明确了“人人是创造之人”的观点,最后发出了“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林”的创造宣言。

文章采用了哪种表达方式?结合课文加以分析。

文章主要运用了叙议结合的表达方式。记叙主要指文中摆出具体事例时所运用的表达方式。议论则是对事例进行分析或表达观点时采用的表达方式,如批驳了第二个错误观点后的简单总结,又如批驳了第五个错误观点后的分析。

从修辞手法、论证方法和作者的情感等角度进行批注。

1.修辞手法批注示例。

①排比:单调无过于坐监牢,但是就在监牢中,产生了正气歌,产生了苏联的国歌,产生了尼赫鲁自传。单调又无过于沙漠了,而雷塞布竟能在沙漠中造成苏彝士运河,把地中海与红海贯通起来。单调又无过于开肉包铺子,而竟在这里面,产生了平凡而伟大的平老静。

批注预设:运用排比,使论证内容充实、丰富,具有说服力,增强了语言的气势,增强了论证效果。

②比喻:当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路。

批注预设:作者把勇气比作斧,把智慧比作剑,把信念和意志比作金刚,说明了当陷入绝境,走投无路时,只有勇气、智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路。作者运用比喻的修辞手法,化枯燥为生动,化抽象为具体形象,体现出较高的说理艺术。

③反问:蚕吃桑叶,尚能吐丝,难道我们天天吃白米饭,除造粪之外,便一无贡献吗?

批注预设:运用反问句,突出强调我们能创造,暗写了自信的重要性。

第10段“当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路”,这里所用的几个比喻分别比喻什么?这句话怎么理解?

深入探究

作者把“勇气”比作“斧”,把“智慧”比作“剑”,把“信念”和“意志”比作“金刚”。意指当一个人陷入绝境,走投无路时,只有勇气、智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路。

创造宣言

提出总论点:我们要创造

教育者的创造

要创造出值得自己崇拜的真善美之人

要创造出值得自己崇拜的创造理论和创造技术

批驳错误观点

确立正确观点

错误观点

平凡不能创造

单调不能创造

年幼不能创造

无能不能创造

绝境不能创造

正确观点——处处、天天、人人皆可创造

发出呼吁:要保护和培养创造力

生命不息

创造不止

板书设计

作者运用典型事例和名言警句对五种“不能创造”的错误观点展开了有力的批驳,提出了“人人是创造之人”的观点。最后发出了只要有一丝热情,一滴汗水,都应该创造,都能够创造的宣言。

主旨归纳

1.运用例证法,逐一反驳。

作者运用大量古今中外颇具影响的人物事例,反驳种种错误观点。人是创造活动的主宰,用人物创造成功的经历来证明观点也就最具有说服力,最能打动人。本文引例丰富,例证生动、感人,极具教育性。

写作特色

2.本文大量运用了排比句,增强了语言的气势,增强了论证的效果,充分体现了“宣言”的特点。文中的系列排比句,或肯定人物事业上的巨大成就,或赞叹人物经历的非凡,从不同角度反驳错误观点,使论证内容充实、丰富,具有说服力。

3.反驳之后,水到渠成地树立起自己的正确观点:人人能创造。使文章论证全面,观点鲜明,结论真实可信,极具感召力。

课堂小结

陶行知用生动的事例证明了创造是人类发展的强大推动力。懒惰者、平庸者却不屑于创造,还为自己找出种种借口。先生用教育家的口吻告诫我们:“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人,让我们至少走两步退一步,向着创造之路迈进吧!”

陶行知名言

1、行动是老子,知识是儿子,创造是孙子。—— 陶行知

2、爱情之酒甜而苦。两人喝,是甘露;三人喝,是酸醋;随便喝,要中毒。—— 陶行知

3、生活、工作、学习倘使都能自动,则教育之收效定能事半功倍。所以我们特别注意自动力之培养,使它关注于全部的生活工作学习之中。自动是自觉的行动,而不是自发的行动。自觉的行动,需要适当的培养而后可以实现。—— 陶行知

4、人才教育不是灌输知识,而是将开发文化宝库的钥匙,尽我们知道的交给学生。—— 陶行知

拓展延伸

6、在劳力上劳心,是一切发明之母。事事在劳力上劳心,变可得事物之真理。—— 陶行知

7、要学生做的事,教职员躬亲共做;要学生学的知识,教职员躬亲共学;要学生守的规则,教职员躬亲共守。—— 陶行知

8、捧着一颗心来,不带半棵草去。—— 陶行知

9、“先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道。”—— 陶行知

杨柳枝词(其一)

[唐]刘禹锡

塞北梅花羌笛吹,淮南桂树小山词。

请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。

【赏析】刘禹锡的《杨柳枝词》共有九首,本诗是其中的第一首,可以说是这组诗的序曲,鲜明地表现了他在文学创作上的革新精神。本着文学必须创新的原则,他向时人提出:“请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。”这两句诗不仅概括了诗人的创作精神,而且常被那些致力于推陈出新的人们借用来抒发自己的胸怀,含蕴丰富,饶有启发意义。

阅读有关创造思维、创造精神的资料,开阔眼界,扩大信息量。

课后作业

《创造宣言》

创造能为我们带来什么?带来丰收的成果,带来奋斗的喜悦,带来生存的信念。泰戈尔曾经说:“生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。”谁忽视了人生中的创造,无疑也是对人生的懈怠,今天就让我们一起学习著名教育家陶行知的《创造宣言》,从此敢于创造,勇于创造。

导入新课

1.在九上第二单元议论文学习的基础上进一步深入学习议论文。

2.学习运用具体事例及理论论据驳斥错误观点,得出正确观点的驳论方法。

3.结合阅读批注领会文中作者的情感。

4.领会创造力对个人发展的重要作用,培养学生的自信力。

学习目标

陶行知(1891—1946),安徽歙(shè)县人,现代著名教育家。毕生从事平民教育事业,提出“以教人者教己,在劳力上劳心”的口号,并且真正做到身体力行,同贫苦学生同劳动、同甘苦。鉴于陶行知崇高的精神境界和创造性的工作业绩,毛泽东称赞他为“伟大的人民教育家”,宋庆龄尊称他为“万世师表”。主要著作有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。

作者简介

本文写于1943年,陶行知先生否定了“不能创造”的种种错误看法,提出了“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,激励每一个人时时、处处要去创造。

背景链接

字词过关

中(zhòng)伤 遁(dùn)词

懦(nuò)夫 豢(huàn)养

灌溉(gài)

文章分层

第一部分(1~4自然段):引出论题:人类离不开创造。

第二部分(5~11自然段):先驳后立,驳斥了几种不能“创造”的错误观点,指出“处处”“天天”“人人”皆可创造。

第三部分(12~15自然段):进一步指出创造要从点滴做起。

第四部分(16自然段):发出创造宣言。

课文精讲

文章题为《创造宣言》,那么作者发出的宣言是什么?

作者在文章结尾,充满激情地道出:“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。”

作者的观点和感情是怎样的?从文中找出能表明作者感情的句子,并说明在文中什么位置。

作者认为“创造是人类发展的强大推动力”,而且他认为“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”,即使我们走两步退一步,也应该向着创造之路迈进。它在文章的中间部分。

文章思路是如何展开的?

本文是驳论文,所以以驳论为主,作者采用先破后立的写法结构文章。作者先通过宗教家、美术家、教育者的创造来说明什么是创造,然后通过事例分别批驳了几种“不能创造”的错误观点,最后得出“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的结论,即中心论点。

“活人的塑像和大理石的塑像有一点不同,刀法如果用得不对,可以万像同毁,刀法如果用得对,则一笔下去,万龙点睛。”这里所用的几个比喻分别比喻什么?这句话怎么理解?

“刀法”比喻教育方法。“万像”比喻众多教育对象。“万龙点睛”比喻使众多教育对象成才。全句的意思是:教育方法不当;可能使众多受教育者被毁,教育方法得当,可以使众多受教育者成材。

本文有破有立,既摆出了对方的错误观点,又有自己明确的观点主张。试加以分析。

文章首先列举了“环境太平凡”“生活太单调”因而不能创造的两个借口,针对性地提出了“我们是要在平凡上造出不平凡,在单调上造出不单调”的主张;接着,作者又针对“年纪太小”“太无能”“山穷水尽,陷入绝境”这三个不能创造的原因,明确了“人人是创造之人”的观点,最后发出了“只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林”的创造宣言。

文章采用了哪种表达方式?结合课文加以分析。

文章主要运用了叙议结合的表达方式。记叙主要指文中摆出具体事例时所运用的表达方式。议论则是对事例进行分析或表达观点时采用的表达方式,如批驳了第二个错误观点后的简单总结,又如批驳了第五个错误观点后的分析。

从修辞手法、论证方法和作者的情感等角度进行批注。

1.修辞手法批注示例。

①排比:单调无过于坐监牢,但是就在监牢中,产生了正气歌,产生了苏联的国歌,产生了尼赫鲁自传。单调又无过于沙漠了,而雷塞布竟能在沙漠中造成苏彝士运河,把地中海与红海贯通起来。单调又无过于开肉包铺子,而竟在这里面,产生了平凡而伟大的平老静。

批注预设:运用排比,使论证内容充实、丰富,具有说服力,增强了语言的气势,增强了论证效果。

②比喻:当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路。

批注预设:作者把勇气比作斧,把智慧比作剑,把信念和意志比作金刚,说明了当陷入绝境,走投无路时,只有勇气、智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路。作者运用比喻的修辞手法,化枯燥为生动,化抽象为具体形象,体现出较高的说理艺术。

③反问:蚕吃桑叶,尚能吐丝,难道我们天天吃白米饭,除造粪之外,便一无贡献吗?

批注预设:运用反问句,突出强调我们能创造,暗写了自信的重要性。

第10段“当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路”,这里所用的几个比喻分别比喻什么?这句话怎么理解?

深入探究

作者把“勇气”比作“斧”,把“智慧”比作“剑”,把“信念”和“意志”比作“金刚”。意指当一个人陷入绝境,走投无路时,只有勇气、智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路。

创造宣言

提出总论点:我们要创造

教育者的创造

要创造出值得自己崇拜的真善美之人

要创造出值得自己崇拜的创造理论和创造技术

批驳错误观点

确立正确观点

错误观点

平凡不能创造

单调不能创造

年幼不能创造

无能不能创造

绝境不能创造

正确观点——处处、天天、人人皆可创造

发出呼吁:要保护和培养创造力

生命不息

创造不止

板书设计

作者运用典型事例和名言警句对五种“不能创造”的错误观点展开了有力的批驳,提出了“人人是创造之人”的观点。最后发出了只要有一丝热情,一滴汗水,都应该创造,都能够创造的宣言。

主旨归纳

1.运用例证法,逐一反驳。

作者运用大量古今中外颇具影响的人物事例,反驳种种错误观点。人是创造活动的主宰,用人物创造成功的经历来证明观点也就最具有说服力,最能打动人。本文引例丰富,例证生动、感人,极具教育性。

写作特色

2.本文大量运用了排比句,增强了语言的气势,增强了论证的效果,充分体现了“宣言”的特点。文中的系列排比句,或肯定人物事业上的巨大成就,或赞叹人物经历的非凡,从不同角度反驳错误观点,使论证内容充实、丰富,具有说服力。

3.反驳之后,水到渠成地树立起自己的正确观点:人人能创造。使文章论证全面,观点鲜明,结论真实可信,极具感召力。

课堂小结

陶行知用生动的事例证明了创造是人类发展的强大推动力。懒惰者、平庸者却不屑于创造,还为自己找出种种借口。先生用教育家的口吻告诫我们:“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人,让我们至少走两步退一步,向着创造之路迈进吧!”

陶行知名言

1、行动是老子,知识是儿子,创造是孙子。—— 陶行知

2、爱情之酒甜而苦。两人喝,是甘露;三人喝,是酸醋;随便喝,要中毒。—— 陶行知

3、生活、工作、学习倘使都能自动,则教育之收效定能事半功倍。所以我们特别注意自动力之培养,使它关注于全部的生活工作学习之中。自动是自觉的行动,而不是自发的行动。自觉的行动,需要适当的培养而后可以实现。—— 陶行知

4、人才教育不是灌输知识,而是将开发文化宝库的钥匙,尽我们知道的交给学生。—— 陶行知

拓展延伸

6、在劳力上劳心,是一切发明之母。事事在劳力上劳心,变可得事物之真理。—— 陶行知

7、要学生做的事,教职员躬亲共做;要学生学的知识,教职员躬亲共学;要学生守的规则,教职员躬亲共守。—— 陶行知

8、捧着一颗心来,不带半棵草去。—— 陶行知

9、“先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道。”—— 陶行知

杨柳枝词(其一)

[唐]刘禹锡

塞北梅花羌笛吹,淮南桂树小山词。

请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。

【赏析】刘禹锡的《杨柳枝词》共有九首,本诗是其中的第一首,可以说是这组诗的序曲,鲜明地表现了他在文学创作上的革新精神。本着文学必须创新的原则,他向时人提出:“请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。”这两句诗不仅概括了诗人的创作精神,而且常被那些致力于推陈出新的人们借用来抒发自己的胸怀,含蕴丰富,饶有启发意义。

阅读有关创造思维、创造精神的资料,开阔眼界,扩大信息量。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)