高中历史统编版选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共24张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

你知道中国目前总共有人口吗?

14亿1178万!

我们是如何知道这么确切的人口数的?

人口普查

·古代中国政府如何掌握人口情况?

·当代中国政府如何掌握人口情况?

1.户口本

2.身份证

3.人口普查

1.了解中国古代户籍制度的变迁,认识赋役征发是中国古代户籍制度的重要目的。

2.了解中国古代有代表性的基层管理组织,认识古代基层管理的特点。

3.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施,认识其对维护统治的重要性。

选择性必修1 第六单元 基层治理和社会保障

目录

一、历代户籍制度演变

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

课程标准:

国家大规模编排民户,制定户籍。

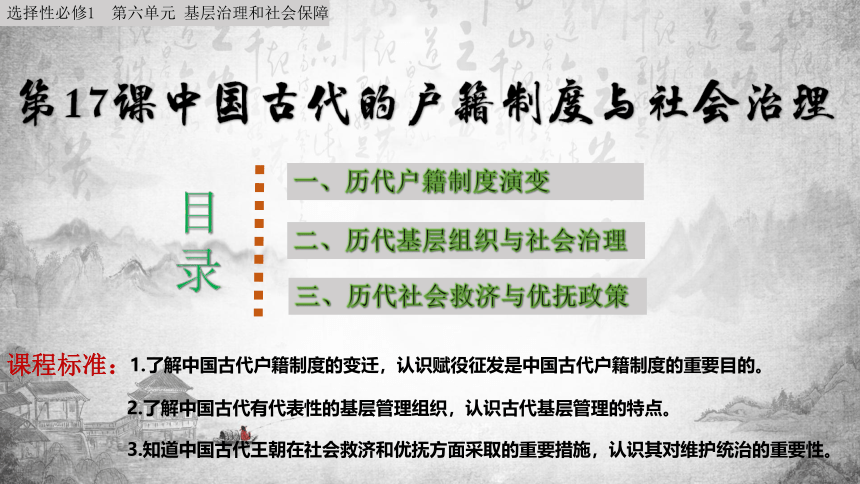

一、历代户籍制度演变

1.战国:

无论男女,都在政府的簿籍上登记。

(1)秦献公时:

即将民户以五家为基层单位编著在册,使其相保,以便政府管理和征派徭役

(2)商鞅变法时:

2.秦朝:

户籍实行分类登记制度

除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的官籍、商贾的市籍等。

维护不平等的等级制度

东成,为里名 。

户人,指户主。

士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。

女子,即女性。

大、小,为课役身份的标志,登记于户籍,作为征发赋役的依据。

夫、沙、泽若、伤,均为人名。

◎里耶秦简·户籍簿

商鞅变法曾经实施“为户籍相伍”的制度,其目的是①增加国家的财政收入 ②强化基层社会的统治③实施公田的收授分配 ④保护宗法贵族利益

A.①③ B.①② C.②③ D.③④

“为户籍相伍”

“四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。”

编户齐民:我国古代实行的一种户籍制度,规定凡政府控制的户口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富情况等项目一一载入户籍,被正式编入政府户籍的平民百姓,称为“编户齐民”。这一户籍制度的实施有利于国家征收赋税,提供稳定的兵源,但严重影响了正常的农业生产和农民的生活。

一、历代户籍制度演变

3.汉朝:

(1)管理:

丞相助管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

(2)登记:

百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

(3)维护:

政府为掌握人口数,也定期进行人口调查。

沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。项王与诸侯屠烧咸阳而去。汉王所以具知天下隘塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。 ——《 史记 萧相国世家》

从这则史料中你能得到哪些信息?

秦有系统的户籍资料;

丞相或御史大夫保管户籍资料;

汉承秦制

4.晋朝:

黄籍和白籍

编户齐民

(1)西晋:

以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(2)东晋:

对南方土著居民仍然以“黄籍”进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不向白籍人口征发赋役。

(3)东晋后期和南朝:

将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使“白籍”人口土著化,承担赋役。

承隋制,管理更严,户籍三年一造。

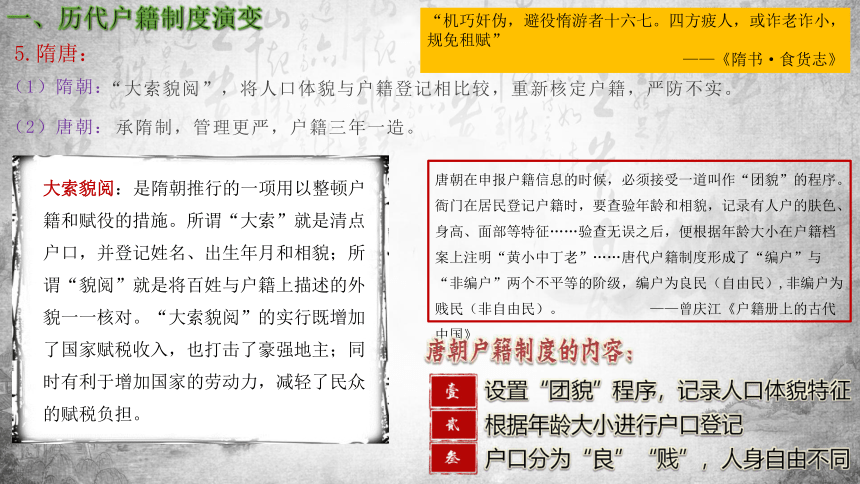

大索貌阅:是隋朝推行的一项用以整顿户籍和赋役的措施。所谓“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌;所谓“貌阅”就是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对。“大索貌阅”的实行既增加了国家赋税收入,也打击了豪强地主;同时有利于增加国家的劳动力,减轻了民众的赋税负担。

唐朝在申报户籍信息的时候,必须接受一道叫作“团貌”的程序。衙门在居民登记户籍时,要查验年龄和相貌,记录有人户的肤色、身高、面部等特征……验查无误之后,便根据年龄大小在户籍档案上注明“黄小中丁老”……唐代户籍制度形成了“编户”与“非编户”两个不平等的阶级,编户为良民(自由民),非编户为贱民(非自由民)。 ——曾庆江《户籍册上的古代中国》

设置“团貌”程序,记录人口体貌特征

根据年龄大小进行户口登记

户口分为“良”“贱”,人身自由不同

一、历代户籍制度演变

5.隋唐:

(1)隋朝:

“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

(2)唐朝:

“机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋”

——《隋书·食货志》

一、历代户籍制度演变

6.宋朝:

主户与客户

指没有土地的佃户。

(1)主户:

指拥有土地、缴纳赋税的税户;

(2)客户:

客户在唐代已普遍存在,宋代因“田制坏”而进一步增多。客户往往得不到法律的保护,也不在国家的赋税征收之列,且时有“滋扰乡里”甚至“啸聚山林”之患。宋政府对户籍制度进行了改革,将客户与主户均列为国家的编户齐民,给予独立的户籍。

——姜婷婷《宋代户籍制度探析》

自今泉州、兴化军旧纳七斗五升者,主户与减二斗五升,客户减四斗五升;漳州纳八斗八升八合者,主户减三斗八升八合,客户减五斗八升八合,为定制。”

——《续资治通鉴·宋纪·宋纪五十二》

导致宋朝户籍制度变化的原因是什么?

原因:宋代“不立田制”商品经济发展,土地兼并严重,按人头纳税易致赋税不均,故纳税根据土地来算,相应的户籍制度与土地融合,适应了土地私有的社会发展要求。

客户对地主的人身依附关系有所降低

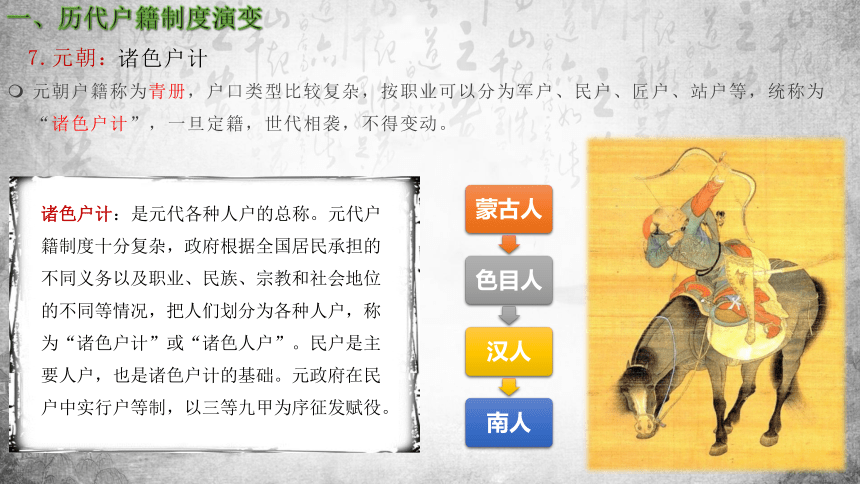

元朝户籍称为青册,户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

诸色户计:是元代各种人户的总称。元代户籍制度十分复杂,政府根据全国居民承担的不同义务以及职业、民族、宗教和社会地位的不同等情况,把人们划分为各种人户,称为“诸色户计”或“诸色人户”。民户是主要人户,也是诸色户计的基础。元政府在民户中实行户等制,以三等九甲为序征发赋役。

一、历代户籍制度演变

7.元朝:

诸色户计

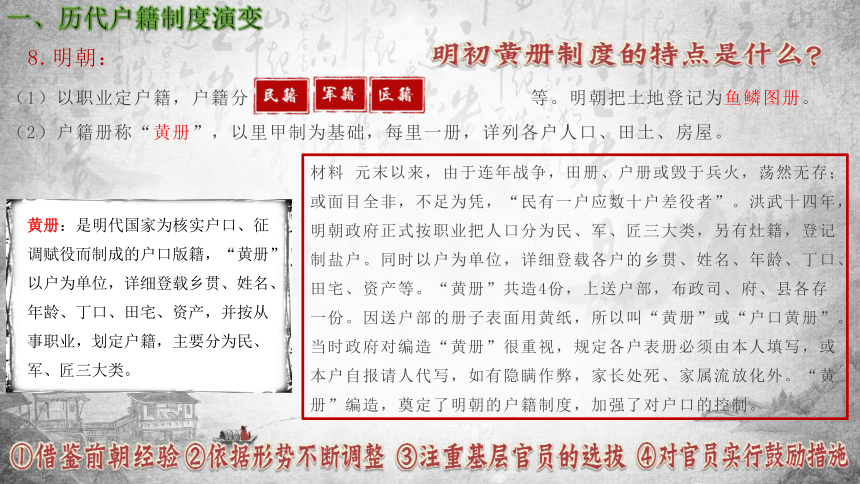

(1)以职业定户籍,户籍分 等。明朝把土地登记为鱼鳞图册。

(2)户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

黄册:是明代国家为核实户口、征调赋役而制成的户口版籍,“黄册”以户为单位,详细登载乡贯、姓名、年龄、丁口、田宅、资产,并按从事职业,划定户籍,主要分为民、军、匠三大类。

材料 元末以来,由于连年战争,田册、户册或毁于兵火,荡然无存;或面目全非,不足为凭,“民有一户应数十户差役者”。洪武十四年,明朝政府正式按职业把人口分为民、军、匠三大类,另有灶籍,登记制盐户。同时以户为单位,详细登载各户的乡贯、姓名、年龄、丁口、田宅、资产等。“黄册”共造4份,上送户部,布政司、府、县各存一份。因送户部的册子表面用黄纸,所以叫“黄册”或“户口黄册”。当时政府对编造“黄册”很重视,规定各户表册必须由本人填写,或本户自报请人代写,如有隐瞒作弊,家长处死、家属流放化外。“黄册”编造,奠定了明朝的户籍制度,加强了对户口的控制。

一、历代户籍制度演变

8.明朝:

(1)普通户籍基本沿袭明制,户籍管理相对松弛。

(2)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

一、历代户籍制度演变

9.清朝:

朝代 主要措施

战国 户籍相伍

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 豪强争民

魏晋南北朝 “土断”白籍

隋朝 大索貌阅

唐朝 三年一造

宋朝 主客分籍

元朝 诸色户计

明朝 “黄册”

清朝

材料 今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

户籍制度不再具有财政上的意义

户籍松停

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

户籍制度是统治者维护社会治安管理的重要手段。

统治阶级通过户籍管理维护其利益。

封建统治者通过户籍管理,限制人口流动和随意迁徙。

封建政府通过制定缜密的户籍制度来配合赋税征收。

中国古代户籍制度是遥役征发的重要参考。

是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

县下设乡和里。乡设 ,里设 。后代沿袭这种乡里制度,稍有变化。

郡县制

实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设 、 。

唐代

明代

二、历代基层组织与社会治理

(一)基层组织:

1.秦汉:

2.唐朝:

以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设 、 、 。

3.明朝:

封建社会前期基层社会拥有一定的自治权,但尤其是宋代以后基本丧失自治色彩。

注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

政府对基层组织的渗透力较强,直接发挥指导、监督作用。

二、历代基层组织与社会治理

(二)社会治理:

里甲制度

十家牌法

保甲制度

邻保制度

什伍组织

社会治理

基层组织

秦汉

唐朝

明朝

清朝

乡里制度

皇帝

中央政府

郡

县

乡

里

三公九卿

郡守

县长(令)

三老、啬夫、游徼

里正

交通要道十里设一亭

什伍组织

五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

《史记·商君列传渗》:“令民为什伍,而相收司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌同赏,匿奸者与降敌同罚。”官吏和有“大夫”以上爵位的人,一般不编入什伍,即使编入什伍,也不因四邻犯罪而负连坐之责。

任务一:梳理中国历代基层组织与社会治理制度。

二、历代基层组织与社会治理

社会治理

基层组织

秦汉

唐朝

明朝

清朝

乡里制度

什伍组织

百户为里,五里为乡,

城内设坊,郊外设村,

设里正、坊正、村正。

邻保制度

四家为邻,五邻为保

里甲制

十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长

十家牌法

任务一:梳理中国历代基层组织与社会治理制度。

二、历代基层组织与社会治理

社会治理

基层组织

秦汉

唐朝

明朝

清朝

乡里制度

什伍组织

邻保制度

里甲制

十家牌法

十户为牌,设牌长;

十牌为甲,设甲长;

十甲为保,设保长。

↓

保甲制

兼具区划和户籍管理性质的乡里制

与

旨在维护社会治安的保甲制

合一

任务一:梳理中国历代基层组织与社会治理制度。

十家牌法,是古代乡间管理方法,由明朝中期王阳明创造。十家牌法规定每十家为一牌,牌上注明各家的丁口、籍贯、职业,轮流巡查。一家隐匿盗贼,其余九家连坐。如有人口变动,需向官府申报,不然被认定为“黑户”。十家牌法使保甲制度逐渐走向成熟和完善。

二、历代基层组织与社会治理

任务二:根据史料,归纳古代中国基层治理的特点,并结合所学知识分析其历史意义。

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

(1)特点:

自我管理与相互监督;

地方自治色彩鲜明;

宗法关系扮演了重要角色;

官员治理与士绅管理相结合。

史料阅读

(2)意义:

有效治理基层地方;

稳定基层社会秩序;

一定程度上推动基层经济发展。

二、历代基层组织与社会治理

古代社会生产力水平低,每逢自然灾害发生时,人民生活缺少保障。

政府救济重点在救灾,核心是保证粮食供应。民间救济侧重日常生活中的赈济。

汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价

政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储

秦汉时期,皇帝赐给高龄老人鸠杖,以示尊重

明初朝廷令各地有司优抚高年平民。

唐朝开始,政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构

三、历代社会救济与优抚政策

(一)社会救济:

北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人

宗族设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者

慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构

为民众提供一定的生活保障

保证人口繁衍和生产生活

有利于维护统治、社会安定

范仲淹

朱子社仓

三、历代社会救济与优抚政策

(一)社会救济:

思考3:政府救济和民间救济各自侧重点是?

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 常平仓制度

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起

慈善组织 辅助,明清兴起

设立义田、义学、义宅、义冢等族产

善堂、善会

清光绪八年,太子河、浑河泛滥,沈阳贫民流离失所,奉天总兵总兵左宝贵汇集奉天社会志同道合之士,相继设立惜字局、义学馆、栖流所、施粥厂、育婴堂等五个部门,成为了奉天同善堂的雏型。清光绪二十一年,左宝贵在甲午战争中阵亡。次年,盛京将军依克唐阿将左宝贵生前创建的各种慈善机构统归一处,合称“奉天同善堂”。

奉天同善堂

近代中国东北地区规模最大的慈善机构

政府救济的重点在于救灾,核心在于保证粮食供应

社会力量的救济活动侧重于日常生活的赈济

任务一:知道中国历代社会救济概况。

(一)社会救济:

三、历代社会救济与优抚政策

优抚内容 朝代 措施

尊敬、赡养老人 秦汉

明初

保障鳏寡孤独的生活 唐朝

宋朝

元朝

明清

鸠杖

八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

养病坊

福田院

众济院

养济院

北宋哲宗颁布诏令,在淮东路设官房,居养鳏寡孤独、贫困不能自存者,月给口粮,病者给医药。宋徽宗时,赐名为“居养院”,并推广到全国各州府。居养人的口粮、日用钱、冬季柴炭钱政府也都有具体规定。据统计,当时全国每年所需费用约五百万贯,全由中央财政承担……南宋时期,各州府基本上都设立一处的居养院。居养院大多依靠地方官府拨款、绅商捐款筹备基金。 ——摘编自《宋史》等

任务二:知道中国历代社会优抚政策概况。

三、历代社会救济与优抚政策

(二)优抚政策:

九族九族,你为什么不跑啊?

施药局

安济院

慈幼局

战国:户籍制度产生

秦朝:分类登记制度

汉代:编户齐民

晋朝:黄籍

隋朝:大索貌阅

宋朝:主户客户

元朝:诸色户计

明朝:黄册

清朝:沿袭明制

秦汉:什伍组织

唐朝:邻保制度

北宋:保甲制度

明朝:十家牌法

清朝:保甲制度

社会救济

政府救济

民间救济

优抚政策

仓储制度

尊老养老

你知道中国目前总共有人口吗?

14亿1178万!

我们是如何知道这么确切的人口数的?

人口普查

·古代中国政府如何掌握人口情况?

·当代中国政府如何掌握人口情况?

1.户口本

2.身份证

3.人口普查

1.了解中国古代户籍制度的变迁,认识赋役征发是中国古代户籍制度的重要目的。

2.了解中国古代有代表性的基层管理组织,认识古代基层管理的特点。

3.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施,认识其对维护统治的重要性。

选择性必修1 第六单元 基层治理和社会保障

目录

一、历代户籍制度演变

二、历代基层组织与社会治理

三、历代社会救济与优抚政策

课程标准:

国家大规模编排民户,制定户籍。

一、历代户籍制度演变

1.战国:

无论男女,都在政府的簿籍上登记。

(1)秦献公时:

即将民户以五家为基层单位编著在册,使其相保,以便政府管理和征派徭役

(2)商鞅变法时:

2.秦朝:

户籍实行分类登记制度

除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的官籍、商贾的市籍等。

维护不平等的等级制度

东成,为里名 。

户人,指户主。

士五,是身份称谓,指无爵或免爵者。

女子,即女性。

大、小,为课役身份的标志,登记于户籍,作为征发赋役的依据。

夫、沙、泽若、伤,均为人名。

◎里耶秦简·户籍簿

商鞅变法曾经实施“为户籍相伍”的制度,其目的是①增加国家的财政收入 ②强化基层社会的统治③实施公田的收授分配 ④保护宗法贵族利益

A.①③ B.①② C.②③ D.③④

“为户籍相伍”

“四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。”

编户齐民:我国古代实行的一种户籍制度,规定凡政府控制的户口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富情况等项目一一载入户籍,被正式编入政府户籍的平民百姓,称为“编户齐民”。这一户籍制度的实施有利于国家征收赋税,提供稳定的兵源,但严重影响了正常的农业生产和农民的生活。

一、历代户籍制度演变

3.汉朝:

(1)管理:

丞相助管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

(2)登记:

百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

(3)维护:

政府为掌握人口数,也定期进行人口调查。

沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相。项王与诸侯屠烧咸阳而去。汉王所以具知天下隘塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。 ——《 史记 萧相国世家》

从这则史料中你能得到哪些信息?

秦有系统的户籍资料;

丞相或御史大夫保管户籍资料;

汉承秦制

4.晋朝:

黄籍和白籍

编户齐民

(1)西晋:

以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。

(2)东晋:

对南方土著居民仍然以“黄籍”进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不向白籍人口征发赋役。

(3)东晋后期和南朝:

将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使“白籍”人口土著化,承担赋役。

承隋制,管理更严,户籍三年一造。

大索貌阅:是隋朝推行的一项用以整顿户籍和赋役的措施。所谓“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌;所谓“貌阅”就是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对。“大索貌阅”的实行既增加了国家赋税收入,也打击了豪强地主;同时有利于增加国家的劳动力,减轻了民众的赋税负担。

唐朝在申报户籍信息的时候,必须接受一道叫作“团貌”的程序。衙门在居民登记户籍时,要查验年龄和相貌,记录有人户的肤色、身高、面部等特征……验查无误之后,便根据年龄大小在户籍档案上注明“黄小中丁老”……唐代户籍制度形成了“编户”与“非编户”两个不平等的阶级,编户为良民(自由民),非编户为贱民(非自由民)。 ——曾庆江《户籍册上的古代中国》

设置“团貌”程序,记录人口体貌特征

根据年龄大小进行户口登记

户口分为“良”“贱”,人身自由不同

一、历代户籍制度演变

5.隋唐:

(1)隋朝:

“大索貌阅”,将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实。

(2)唐朝:

“机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋”

——《隋书·食货志》

一、历代户籍制度演变

6.宋朝:

主户与客户

指没有土地的佃户。

(1)主户:

指拥有土地、缴纳赋税的税户;

(2)客户:

客户在唐代已普遍存在,宋代因“田制坏”而进一步增多。客户往往得不到法律的保护,也不在国家的赋税征收之列,且时有“滋扰乡里”甚至“啸聚山林”之患。宋政府对户籍制度进行了改革,将客户与主户均列为国家的编户齐民,给予独立的户籍。

——姜婷婷《宋代户籍制度探析》

自今泉州、兴化军旧纳七斗五升者,主户与减二斗五升,客户减四斗五升;漳州纳八斗八升八合者,主户减三斗八升八合,客户减五斗八升八合,为定制。”

——《续资治通鉴·宋纪·宋纪五十二》

导致宋朝户籍制度变化的原因是什么?

原因:宋代“不立田制”商品经济发展,土地兼并严重,按人头纳税易致赋税不均,故纳税根据土地来算,相应的户籍制度与土地融合,适应了土地私有的社会发展要求。

客户对地主的人身依附关系有所降低

元朝户籍称为青册,户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

诸色户计:是元代各种人户的总称。元代户籍制度十分复杂,政府根据全国居民承担的不同义务以及职业、民族、宗教和社会地位的不同等情况,把人们划分为各种人户,称为“诸色户计”或“诸色人户”。民户是主要人户,也是诸色户计的基础。元政府在民户中实行户等制,以三等九甲为序征发赋役。

一、历代户籍制度演变

7.元朝:

诸色户计

(1)以职业定户籍,户籍分 等。明朝把土地登记为鱼鳞图册。

(2)户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

黄册:是明代国家为核实户口、征调赋役而制成的户口版籍,“黄册”以户为单位,详细登载乡贯、姓名、年龄、丁口、田宅、资产,并按从事职业,划定户籍,主要分为民、军、匠三大类。

材料 元末以来,由于连年战争,田册、户册或毁于兵火,荡然无存;或面目全非,不足为凭,“民有一户应数十户差役者”。洪武十四年,明朝政府正式按职业把人口分为民、军、匠三大类,另有灶籍,登记制盐户。同时以户为单位,详细登载各户的乡贯、姓名、年龄、丁口、田宅、资产等。“黄册”共造4份,上送户部,布政司、府、县各存一份。因送户部的册子表面用黄纸,所以叫“黄册”或“户口黄册”。当时政府对编造“黄册”很重视,规定各户表册必须由本人填写,或本户自报请人代写,如有隐瞒作弊,家长处死、家属流放化外。“黄册”编造,奠定了明朝的户籍制度,加强了对户口的控制。

一、历代户籍制度演变

8.明朝:

(1)普通户籍基本沿袭明制,户籍管理相对松弛。

(2)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

一、历代户籍制度演变

9.清朝:

朝代 主要措施

战国 户籍相伍

秦朝 分类登记

西汉 编户齐民

东汉 豪强争民

魏晋南北朝 “土断”白籍

隋朝 大索貌阅

唐朝 三年一造

宋朝 主客分籍

元朝 诸色户计

明朝 “黄册”

清朝

材料 今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

户籍制度不再具有财政上的意义

户籍松停

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

任务一:梳理中国历代户籍制度的演变。

户籍制度是统治者维护社会治安管理的重要手段。

统治阶级通过户籍管理维护其利益。

封建统治者通过户籍管理,限制人口流动和随意迁徙。

封建政府通过制定缜密的户籍制度来配合赋税征收。

中国古代户籍制度是遥役征发的重要参考。

是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

县下设乡和里。乡设 ,里设 。后代沿袭这种乡里制度,稍有变化。

郡县制

实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设 、 。

唐代

明代

二、历代基层组织与社会治理

(一)基层组织:

1.秦汉:

2.唐朝:

以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设 、 、 。

3.明朝:

封建社会前期基层社会拥有一定的自治权,但尤其是宋代以后基本丧失自治色彩。

注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制。

政府对基层组织的渗透力较强,直接发挥指导、监督作用。

二、历代基层组织与社会治理

(二)社会治理:

里甲制度

十家牌法

保甲制度

邻保制度

什伍组织

社会治理

基层组织

秦汉

唐朝

明朝

清朝

乡里制度

皇帝

中央政府

郡

县

乡

里

三公九卿

郡守

县长(令)

三老、啬夫、游徼

里正

交通要道十里设一亭

什伍组织

五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督。

《史记·商君列传渗》:“令民为什伍,而相收司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌同赏,匿奸者与降敌同罚。”官吏和有“大夫”以上爵位的人,一般不编入什伍,即使编入什伍,也不因四邻犯罪而负连坐之责。

任务一:梳理中国历代基层组织与社会治理制度。

二、历代基层组织与社会治理

社会治理

基层组织

秦汉

唐朝

明朝

清朝

乡里制度

什伍组织

百户为里,五里为乡,

城内设坊,郊外设村,

设里正、坊正、村正。

邻保制度

四家为邻,五邻为保

里甲制

十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长

十家牌法

任务一:梳理中国历代基层组织与社会治理制度。

二、历代基层组织与社会治理

社会治理

基层组织

秦汉

唐朝

明朝

清朝

乡里制度

什伍组织

邻保制度

里甲制

十家牌法

十户为牌,设牌长;

十牌为甲,设甲长;

十甲为保,设保长。

↓

保甲制

兼具区划和户籍管理性质的乡里制

与

旨在维护社会治安的保甲制

合一

任务一:梳理中国历代基层组织与社会治理制度。

十家牌法,是古代乡间管理方法,由明朝中期王阳明创造。十家牌法规定每十家为一牌,牌上注明各家的丁口、籍贯、职业,轮流巡查。一家隐匿盗贼,其余九家连坐。如有人口变动,需向官府申报,不然被认定为“黑户”。十家牌法使保甲制度逐渐走向成熟和完善。

二、历代基层组织与社会治理

任务二:根据史料,归纳古代中国基层治理的特点,并结合所学知识分析其历史意义。

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

(1)特点:

自我管理与相互监督;

地方自治色彩鲜明;

宗法关系扮演了重要角色;

官员治理与士绅管理相结合。

史料阅读

(2)意义:

有效治理基层地方;

稳定基层社会秩序;

一定程度上推动基层经济发展。

二、历代基层组织与社会治理

古代社会生产力水平低,每逢自然灾害发生时,人民生活缺少保障。

政府救济重点在救灾,核心是保证粮食供应。民间救济侧重日常生活中的赈济。

汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价

政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储

秦汉时期,皇帝赐给高龄老人鸠杖,以示尊重

明初朝廷令各地有司优抚高年平民。

唐朝开始,政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构

三、历代社会救济与优抚政策

(一)社会救济:

北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人

宗族设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者

慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构

为民众提供一定的生活保障

保证人口繁衍和生产生活

有利于维护统治、社会安定

范仲淹

朱子社仓

三、历代社会救济与优抚政策

(一)社会救济:

思考3:政府救济和民间救济各自侧重点是?

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 常平仓制度

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起

慈善组织 辅助,明清兴起

设立义田、义学、义宅、义冢等族产

善堂、善会

清光绪八年,太子河、浑河泛滥,沈阳贫民流离失所,奉天总兵总兵左宝贵汇集奉天社会志同道合之士,相继设立惜字局、义学馆、栖流所、施粥厂、育婴堂等五个部门,成为了奉天同善堂的雏型。清光绪二十一年,左宝贵在甲午战争中阵亡。次年,盛京将军依克唐阿将左宝贵生前创建的各种慈善机构统归一处,合称“奉天同善堂”。

奉天同善堂

近代中国东北地区规模最大的慈善机构

政府救济的重点在于救灾,核心在于保证粮食供应

社会力量的救济活动侧重于日常生活的赈济

任务一:知道中国历代社会救济概况。

(一)社会救济:

三、历代社会救济与优抚政策

优抚内容 朝代 措施

尊敬、赡养老人 秦汉

明初

保障鳏寡孤独的生活 唐朝

宋朝

元朝

明清

鸠杖

八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤

养病坊

福田院

众济院

养济院

北宋哲宗颁布诏令,在淮东路设官房,居养鳏寡孤独、贫困不能自存者,月给口粮,病者给医药。宋徽宗时,赐名为“居养院”,并推广到全国各州府。居养人的口粮、日用钱、冬季柴炭钱政府也都有具体规定。据统计,当时全国每年所需费用约五百万贯,全由中央财政承担……南宋时期,各州府基本上都设立一处的居养院。居养院大多依靠地方官府拨款、绅商捐款筹备基金。 ——摘编自《宋史》等

任务二:知道中国历代社会优抚政策概况。

三、历代社会救济与优抚政策

(二)优抚政策:

九族九族,你为什么不跑啊?

施药局

安济院

慈幼局

战国:户籍制度产生

秦朝:分类登记制度

汉代:编户齐民

晋朝:黄籍

隋朝:大索貌阅

宋朝:主户客户

元朝:诸色户计

明朝:黄册

清朝:沿袭明制

秦汉:什伍组织

唐朝:邻保制度

北宋:保甲制度

明朝:十家牌法

清朝:保甲制度

社会救济

政府救济

民间救济

优抚政策

仓储制度

尊老养老

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理